SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Conférence des évêques de France

SERVICE NATIONAL DE LA PASTORALE LITURGIQUE ET SACRAMENTELLE

Conférence des évêques de France

En couverture : Prier en famille

© Corinne Simon/CIRIC

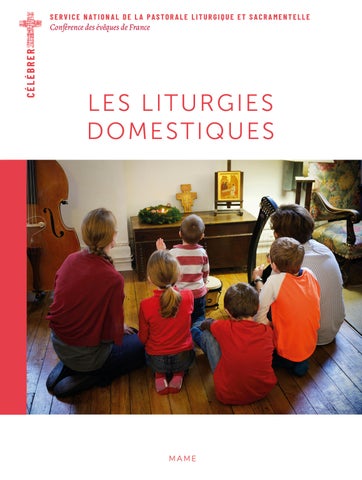

4e de couverture : Une visite en service de gériatrie, un hôpital de Paris, 2013. © Pascal Deloche/Godong

© AELF, 2013 et 2021 pour les traductions de textes liturgiques

Direction : Guillaume Arnaud

Direction éditoriale : Sophie Cluzel

Responsable éditorial pour la liturgie : David Gabillet

Direction artistique : Armelle Riva

Édition : Vincent Morch

Direction de fabrication : Thierry Dubus

Fabrication : Sonia Romeo

Composition : Patrick Leleux PAO

© Mame, Paris, 2023 www.mameeditions.com

ISBN : 978-2-7189-1077-2

MDS : MM10772

Tous droits réservés pour tous pays.

La crise sanitaire qui a frappé notre société a obligé, lors des confinements successifs, à repenser les liens sociaux et les modes d’expression de la fraternité humaine. Dans ce contexte, l’Église, peuple de Dieu, a dû, elle aussi, repenser la manière de vivre sa foi dans une vie liturgique non plus déployée au sein de la paroisse, qui est son lieu de rassemblement habituel, mais dans les maisons. L’expression « Église domestique » a fleuri dans les médias qui essayaient de mettre des mots sur ce que vivait l’Église de manière quasi inédite, c’est-à-dire l’impossibilité de rejoindre la communauté fraternelle pour célébrer ensemble la liturgie. Parler d’« Église domestique », dans ce contexte particulier, c’était reprendre un concept ancien, celui de domus ecclesiae, avec un risque d’anachronisme.

La foi juive et son expression liturgique forment le berceau de la prière chrétienne. Or, le judaïsme connaît deux formes du culte, celle du Temple et/ou de la synagogue, et celle pratiquée au sein de la famille. Dans le cadre familial, hommes, femmes et enfants jouent des rôles particuliers,

nécessaires à la ritualité de la prière qui, fréquemment, s’intègre au repas. L’Église primitive ne s’est pas immédiatement coupée du rythme de la prière juive. « Chaque jour, d’un même cœur, ils [les disciples] fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse ; ils louaient Dieu » (Ac 2, 46-47). La résurrection du Christ apportait une spécificité unique tant à la prière familiale qu’à la prière liturgique.

Mais la jeune Église évolua dans une société romanisée regroupant des domus patriciennes. La domus est d’abord la construction – ce qui est la traduction littérale – mais aussi la lignée, la descendance, au sens de « Maison » royale. La domus de pierre abrite la domus de chair et de sang, la familia. Mais cette dernière rassemble toutes les personnes unies entre elles par l’autorité du seul pater familias : de l’épouse aux esclaves en passant par les enfants, les ouvriers, etc. Au sein de la famille, le culte rendu aux Lares et autres dieux domestiques tient une place importante, et il va de soi que tout membre de la domus, du maître au dernier des esclaves, s’acquitte de la même religion domestique.

C’est à l’intérieur de ce cadre que va naître la domus ecclesiae, dont nous trouvons de nombreux témoignages dans le Nouveau Testament. Ainsi, Paul et Silas, miraculeusement délivrés, donnent le baptême au gardien de la prison et à « tous les siens » (Ac 16, 33). À Philippes, colonie romaine, Paul baptise Lydie « et tous les gens de sa maison » (Ac 16, 15). La conversion du maître de maison entraîne de facto l’adhésion de toute la domus. La domus patricienne qui s’ouvre à la foi devient une domus ecclesiae, lieu où les croyants vont être « assidus à

l’enseignement des Apôtres », puis de leurs successeurs, « à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » (Ac 2, 42). C’est au sein de la domus ecclesiae que se développe l’initiation chrétienne, que les sacrements sont reçus et partagés, que la vie apostolique se fortifie, se ressource et prend son envol. Ainsi Paul peut-il saluer l’Église qui se rassemble dans la maison de Prisca et Aquilas (voir Rm 16, 5), de Narcisse, de Philémon, etc. Cette Église, dite « domestique » au sens où elle se réunit dans la domus, va disparaître à partir de la reconnaissance officielle du culte chrétien1 dans l’Empire romain. Dès lors, bien repérables dans l’espace urbain et rural, les églises et leurs desservants vont prendre en charge la vie liturgique et sacramentelle des chrétiens, et ce jusqu’à aujourd’hui.

La famille, qui, progressivement, va se réduire aux seuls membres du foyer – parents-enfants –, n’a cependant jamais cessé d’être un lieu de prière, mais d’une prière plus dévotionnelle puisque la liturgie a été transférée dans l’église paroissiale. Pensons au chapelet, aux neuvaines ou à l’Angelus qui ont marqué la vie des générations passées, mais aussi aux rites qui entourent la mort : veillée qui rassemble amis et voisins, veille du corps qui nécessite des formes de prière plus ou moins institutionnelles.

Un moment douloureux de l’histoire de l’Église a vu renaître l’antique « Église domestique ». Il s’agit de la Réforme. D’abord incompris puis persécutés, les chrétiens réformés ont reconstitué l’Église domestique pour se réunir, enseigner, prier, célébrer et se conforter dans la foi. La construction de temples visibles a mis fin, là aussi, à cette résurgence. On peut donc noter que des situations d’infériorité numérique et/ou de persécution vive engendrent un retour de l’Église à la « maison ».

Beaucoup ont suivi le schéma de la messe, déployant une sorte de liturgie de la Parole accompagnée de chants. Quelques-unes ont célébré la liturgie des Heures.

La Constitution sur l’Église mentionne brièvement « cette sorte d’Église qu’est le foyer1 ». Dans la logique de la Constitution qui pose les bases d’un changement de paradigme concernant les laïcs, il s’agit de donner ou de rendre aux parents un rôle primordial, non seulement dans la transmission de la foi, mais dans l’éducation au rôle propre que chaque baptisé doit tenir dans la vie de l’Église, y compris la liturgie, car tous « par le baptême ont reçu un caractère qui les délègue pour le culte religieux chrétien3 ».

La pandémie a mis les croyants face à leur capacité à prier en famille, et de manière fraternelle, en dehors du cadre paroissial. Et parce que la vie liturgique ne se réduit pas à la messe, qui en est certes la source et le sommet, ils ont dû et pu en déployer d’autres formes. C’est un chemin ardu que les familles, peu habituées à une autonomie liturgique, ont commencé à emprunter, souvent sans véritable soutien pratique4. Par ailleurs, la pandémie a fait entrer la liturgie eucharistique dans la maison grâce à Internet et à la messe télévisée, avec le risque qu’un certain nombre de fidèles se satisfassent de cette liturgie de substitution, finalement assez commode. Sans s’arrêter aux questions anthropologiques et théologiques que posent ces pratiques, on peut avancer que la vie de prière des familles a été bousculée par l’inédit de la situation et renforcée par la découverte d’une possibilité de prier dans un format modeste et simple mais néanmoins à portée sacramentelle, car il s’agit là d’un sacramental comparable à d’autres sacramentaux.

2. Vatican ii, Lumen gentium, 11. 3. IbidLa prière chrétienne est toujours la prière du corps du Christ, c’est pourquoi elle est d’abord et avant tout communautaire. Si la famille a perdu l’habitude de prier ensemble, l’Église n’a jamais cessé d’offrir aux familles des temps particuliers dévolus à la prière. Ces prières à la maison ont le visage de liturgies de fraternité en proximité qui doivent être encouragées. Ainsi, lorsque l’on porte la communion aux personnes malades, ou lorsque l’on veille auprès d’un défunt, la famille restreinte ou élargie se tient en prière, utilise les mots que l’Église lui confie et s’ouvre à plus large qu’elle. Elle s’aventure sur un chemin de sanctification ordinaire. Le concept de « liturgie domestique » invite donc à redécouvrir les nombreuses formes de la prière qui peut nourrir la prière liturgique à la maison et constitue l’approche d’une sacramentalité nouvelle où les membres présents à la prière exercent leur mission de Christi fideles.

Bernadette Mélois

LOUIS-MARIE COUDRAY

Les premières communautés chrétiennes se sont largement appuyées sur les liturgies domestiques juives, particulièrement pour les célébrations de l’eucharistie. Aujourd’hui, ces liturgies peuvent encore inspirer la pratique des liturgies domestiques des chrétiens.

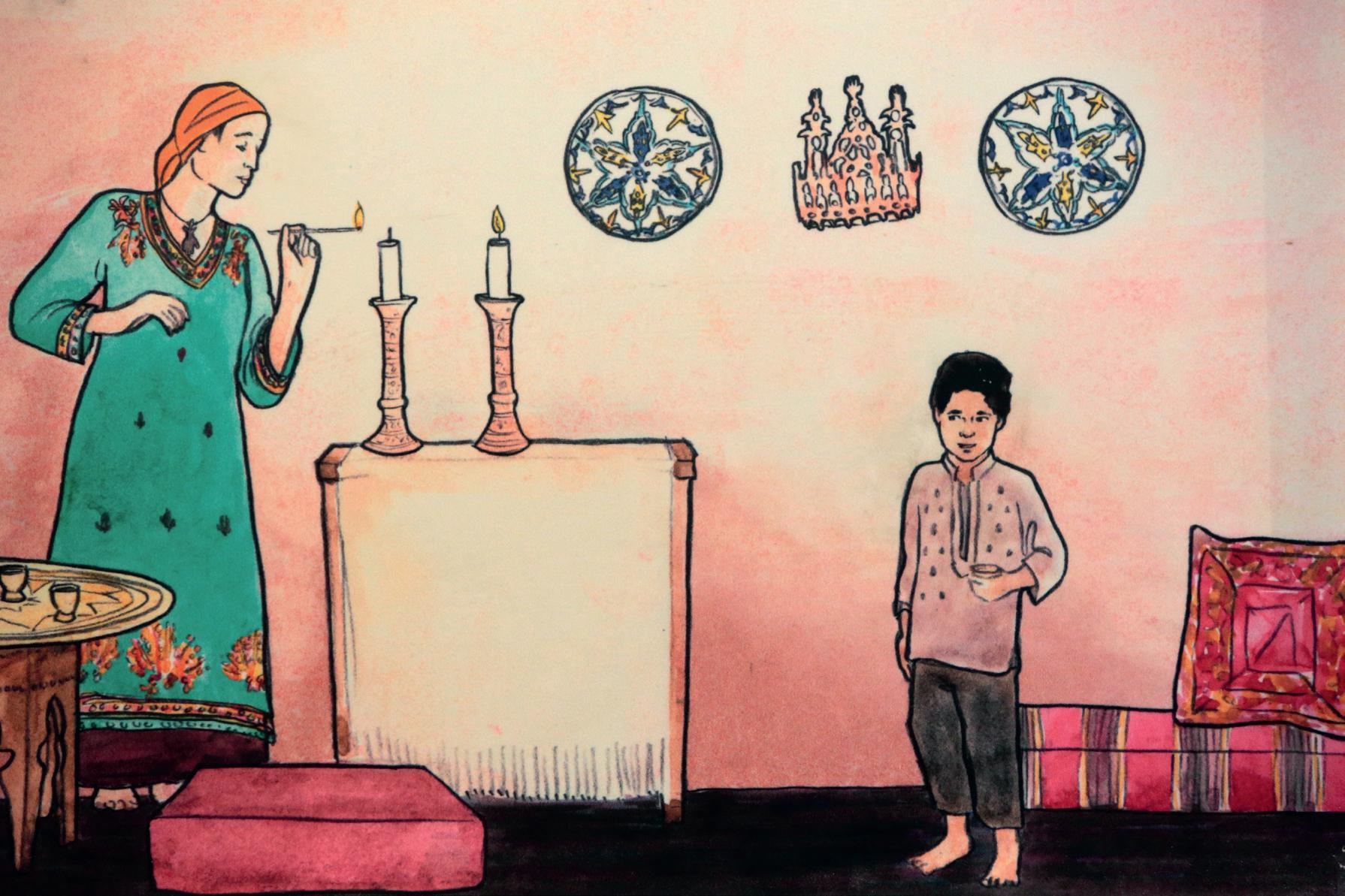

Au cœur de la vie juive observante, il y a la constante de la liturgie domestique accompagnant le culte synagogal, qui, après avoir coexisté avec le culte au Temple, l’a assumé à la suite de la destruction de ce dernier en 70.

Ainsi, l’allumage des bougies du Shabbat est fait par les femmes, à la maison, avant l’office à la synagogue. Comme tout geste, il est accompagné d’une bénédiction.

Avant le repas, on se lave les mains, non parce qu’elles sont sales mais comme signe de passage du profane au sacré. Puis, on prononce la bénédiction sur le pain Motsi. Après avoir salé un morceau de pain, selon le rite du Temple (voir Lv 2, 13), le maître de maison le partage avec les convives. À la fin du repas se célèbre la birkat Hamazon, selon Dt 8, 10. Elle comprend

quatre bénédictions, concernant la création par Dieu, l’alliance et la Terre, la protection d’Israël et la restauration du peuple d’Israël, et enfin la rédemption future.

Les Shabbat et jours de fête, la maison est mise en ordre et décorée ; chacun revêt de beaux vêtements réservés à ces jours. Au repas, on ajoute le quiddouch, prière récitée sur la coupe de vin pour la sanctification de la journée, en fonction du jour célébré. La coupe du quiddouch est un objet précieux, souvent en argent, réservé à cet usage.

Le repas de Pessah suit un déroulement particulier (Seder). Il y a quinze étapes, où alternent bénédictions, manducation rituelle de plats symboliques, récit de la sortie d’Égypte, repas festif et enfin le chant du Hallel (Ps 113-118). L’ensemble est rythmé par la bénédiction et la dégustation de quatre coupes de vin.

Pendant la fête de Soukkot, ou Fête des cabanes, chaque famille construit une cabane et y prendra ses repas, y étudiera et même y dormira, revivant ainsi ce qui est célébré : la protection de Dieu durant la marche au désert.

Les premières communautés chrétiennes sont héritières de cette liturgie domestique pour la célébration de l’eucharistie. Cela est clairement notifié dans plusieurs documents, comme la Didaché du iie siècle.

Chrétiens, nous devrions nous inspirer de ces pratiques domestiques pour vivre concrètement notre foi.

OLIVIER BOURION

Dans les rassemblements des premières communautés chrétiennes, le geste de la fraction du pain tenait une place centrale. Il exprimait, par sa force symbolique, le partage de la même vie divine, dans une même fraternité.

Rompre le pain n’est pas en soi un acte liturgique : c’est le geste ordinaire pour commencer un repas. Cependant, dans le contexte du Nouveau Testament, la fraction du pain renvoie clairement au moment de la Cène, où Jésus signifie le don de sa vie (voir Mc 14, 22).

Rien d’étonnant à ce que les premiers chrétiens utilisent cette expression pour désigner l’eucharistie. Quand les Actes nous rapportent que les premiers disciples se retrouvaient pour rompre le pain (Ac 2, 42-46 ; 20, 7-11), est-ce déjà dans ce sens précis, ou s’agit-il d’un simple repas fraternel ?

Chez Paul, l’expression « rompre le pain » renvoie sans aucun doute possible à l’assemblée eucharistique : « Le pain que nous rompons », écrit-il aux Corinthiens, « n’est-il pas communion au corps du Christ ? » (1 Co 10, 16). Nous avons bien affaire à ce qu’il nomme ailleurs « le repas du Seigneur » (1 Co 11, 20).

Le terme « eucharistie », qui a fini par prévaloir, est plus tardif. Dans le Nouveau Testament, il n’est jamais employé dans son sens liturgique. L’usage du mot dans le sens que nous lui connaissons aujourd’hui n’est attesté qu’au début du iie siècle. D’autres termes apparaîtront plus tard : « mémorial », « mystère », « offrande », « assemblée »…

Pourquoi donc le geste de la fraction du pain a-t-il autant d’importance ?

L’acte de rompre le pain renvoie symboliquement à la rupture du corps de Jésus sur la croix. Sa mort brutale, au moment même où se déchire le rideau du sanctuaire qui voilait le Saint des saints (voir Mc 15, 38), est ainsi commémorée comme le geste par lequel le Christ donne sa vie, faisant ainsi exploser la séparation entre le profane et le sacré.

En outre, le fait de se nourrir tous au même pain rompu exprime la communion qui s’instaure par l’eucharistie entre les membres de la communauté. Rompre le pain eucharistique dans une maison commune, c’est signifier que l’on partage la même vie divine dans une fraternité qui traverse toutes les formes de distinction entre les hommes. Ce qui explose ici, ce sont les cadres de la société antique que le christianisme – sans les renverser –vient radicalement subvertir.

BERNARD MAITTE

Église en prière et signe de la présence du Christ, la prière domestique est d’abord l’action du Christ lui-même. Elle rejoint la prière de l’Église. Unissant annonce et service, elle construit une communion nouvelle, là où quelques-uns se rassemblent par la louange et l’action de grâce.

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20), affirme Jésus. Historiquement, l’Église domestique fut première et a compris que, dans le rassemblement au nom de Jésus, sa présence est effective. C’est au cœur de cette présence que l’Église a saisi ce qu’elle est, ce qu’est sa mission, en particulier sa prière et le culte à rendre à Dieu. La prière domestique de l’Église naissante est dès lors devenue normative de toute prière, y compris de nos prières familiales. Même si plusieurs modalités de rassemblement ecclésial existent, la source de la prière est la même. Jésus est là présent lorsque, rassemblés en son nom, nous le prions, le célébrons. Cette présence du Christ, au fond, que signifie-t-elle et par quoi est-elle signifiée ? Pourquoi et comment se réalise-t-elle ?

L’histoire de Dieu avec son peuple est l’histoire de l’Alliance ; celle-ci, réalisée par un signe, conduit à louer Dieu en accueillant sa parole et en la transcrivant dans sa vie. Elle est a minima la mise en présence de deux personnes. L’alliance opérée réalise la présence. Cette présence et cette communion que Dieu veut vivre avec l’homme sont acte de révélation de son être et de la vocation de l’humanité. L’alliance par excellence – la Pâque des Hébreux – devrait nous permettre de saisir combien l’acte cultuel a été, pour Israël, l’expérience profonde de sa communion avec Dieu. Le récit d’Exode 14 en est le cœur : se mettre en route, sortir de l’esclavage d’Égypte, traverser la mer Rouge à pied sec, écouter les dix paroles de Dieu qui font se déplacer, entrer en Terre promise… Tout cela manifeste que Dieu s’est communiqué, a donné son nom. La Pâque que Dieu veut faire accomplir à son peuple est une mise en route pour adorer le Seigneur, lui rendre un culte. Elle constitue même le motif qui est donné à Pharaon pour quitter l’Égypte :

Pharaon appela Moïse et lui dit : « Allez-vous-en, servez le Seigneur ! Votre petit et votre gros bétail devra rester ici, mais vos enfants pourront vous accompagner. » Moïse dit : « C’est donc toi qui mettras dans nos mains de quoi offrir sacrifices et holocaustes au Seigneur notre Dieu ? Nos troupeaux partiront également avec nous. Pas une bête ne restera ; c’est parmi nos troupeaux que nous prendrons de quoi servir le Seigneur notre Dieu. Nous ne pouvons pas savoir, avant d’arriver là-bas, ce que nous devrons offrir au Seigneur pour le servir »5.

5. Ex 10, 24-26.

La présence et l’offrande cultuelle sont enracinées dans l’action fondatrice de la marche. Elle trouve son origine dans l’appel de Dieu à Abraham : « Marche en ma présence » (Gn 17, 1). Moïse est appelé à découvrir, avec son peuple, un Dieu de la Pâque, Dieu de l’action salvifique, Dieu qui met en marche, Dieu présent dans le quotidien et le déroulement de la vie de son peuple. Pour dire et faire vivre ce passage, c’est le rite qui va le signifier : le repas du Seder, qui veut dire « ordre », « rituel » (voir Ex 12). Le rite s’appréhende par une action, une expérience, celle de la traversée de la mer Rouge à pied sec (Ex 14, 15-20) qui donne tout son sens au rite. Aussi culte et vie, rite et action, ont à se conjuguer pour que se réalise la présence de Dieu au milieu de son peuple, de Dieu passant et faisant passer son peuple. On comprendra, dès lors, ce que « représenter » veut dire dans le rite : « rendre présent ». Même si cette présence de Dieu n’est pas liée à un lieu, elle va culminer dans le Temple de Jérusalem, le Saint des saints, où le grand prêtre entre une fois par an pour servir et prononcer le nom de Dieu.

Le Temple n’enferme pas la présence de Dieu. Celle-ci n’a de sens que si Dieu est au cœur à la fois de la louange de son peuple, à la synagogue, et du repas – action la plus quotidienne et rituelle –, à la maison.

C’est donc dans la ritualité du peuple hébreu et dans ce qui apparaît comme les trois lieux privilégiés de sa rencontre avec Dieu que l’on appréhende le sens profond du rapport entre prière domestique et communauté. Les trois lieux sont nécessaires et se répondent. Pour autant, aucun lieu et aucune prière ne sont la norme car ils peuvent être réduits à un « extérieur » cultuel. Seul le rassemblement au nom du Seigneur qualifie le lieu et non l’inverse ; seule est agréée la réponse du cœur à l’œuvre de Dieu.

S’adressant à la Samaritaine qui pose la question essentielle de la présence de Dieu et du culte à lui rendre, Jésus lui dit :

« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront lePèreenespritetvérité:telssontlesadorateursquerecherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils doivent l’adorer6. »

La présence de Dieu est révélée de manière ultime dans la personne de son Fils Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Il naît et vit dans notre monde. Dans le quotidien de leur existence, des hommes et des femmes le rencontrent. Par les signes de l’annonce de l’Évangile, la présence de Dieu est manifestée et reconnue. Jésus lui-même parle de sa présence, il en donne la primeur à la Samaritaine qui l’interroge. Nous percevons alors comment la présence du Seigneur s’incarne dans la rencontre de deux vies, dans l’action de grâce d’une existence marquée par cette rencontre, dans le don que Dieu lui fait de pouvoir l’accueillir. Mais, même dans cette expérience, l’agir de Dieu ne reste pas individuel ; son œuvre de salut se communique. Ainsi, la Samaritaine loue le Christ auprès des siens : « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : “Il m’a dit tout ce que j’ai fait” » (Jn 4, 39).

« Lorsqu’ils [les Samaritains] arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours »

(Jn 4, 39-40). Le troisième jour ne nous est pas raconté, mais sans doute ont-ils vécu une Pâque qui les a entraînés dans une transformation de leur quotidien, où ils peuvent désormais rendre le vrai culte à Dieu. Ce passage de Jésus dans la vie des personnes qu’il rencontre, avec lesquelles il dialogue, pour lesquelles il pose des gestes de guérison, de conversion, de salut, devient la réalité même d’une eucharistie. Aussi, l’institution du sacrement de l’eucharistie manifeste la rencontre du Seigneur dans l’acte le plus intime de sa présence à nous. Cette rencontre qui ira jusqu’au don de sa vie, d’une présence-absence par le sacrifice de la croix et de la vie du Ressuscité. Présence là où il y a eucharistie, c’est-à-dire dans le mémorial, dans le faire « cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19). Le « cela » rappelle tout ce que Dieu fait pour nous, à la fois dans sa présence à tous les moments de la vie, dans l’action de grâce de la parole annoncée et entendue, dans sa louange, signe du salut, dans l’amour du Christ, communiqué à tous. C’est pourquoi il nous laisse cette promesse : « Là ou deux ou trois… » Le sacrement suppose cette présence et cette action de grâce.

La réponse du Christ à la Samaritaine n’est pas une abrogation du culte d’Israël. Elle renvoie à l’Alliance qui s’opère dans le cœur ; Alliance qui est un enjeu de vie, car c’est dans l’existentiel de l’homme que présence et culte deviennent véritables. C’est dans la profondeur de l’être que s’opère la seule vraie prière, le culte à rendre à Dieu. Les événements de la vie d’une personne, au-delà du mal qui peut ronger son cœur, participent du culte véritable. La prière des psaumes est exemplaire quant à cette question fondamentale de la présence, de la prière, « du

lieu » où se réalise le salut et du culte à rendre : « Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas, tu n’acceptes pas d’holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé » (Ps 50, 17-19).

L’homme de foi ne garde pas cette présence bouleversante pour lui. Il est appelé à la célébrer dans l’assemblée qui, réunie au nom de Dieu, fait saisir la nature de notre prière, la signification de la vraie louange et du culte véritable au nom du Seigneur :

Tunevoulaisnioffrandenisacrifice,tuasouvertmesoreilles; tunedemandaisniholocaustenivictime,alorsj’aidit : « Voici,je viens. Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j’aime : ta loi me tient aux entrailles. »J’annoncelajusticedanslagrandeassemblée ; vois, jeneretienspasmeslèvres,Seigneur,tulesais.Jen’aipasenfoui ta justice au fond de mon cœur, je n’ai pas caché ta fidélité, ton salut ; j’ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée7.

La prière du psalmiste : « Toi, pourtant, tu es saint, toi qui habites les hymnes d’Israël ! » (Ps 21, 4) fait voler en éclats tout lieu de la prière, si ce lieu est réduit à une dimension spatiale. C’est la communauté qui permet à Dieu de manifester sa présence en son sein, pour que son nom soit loué par tous.

Saint Paul nous parle également de cette mise en présence du Christ : « Dieu vous a réconciliés avec lui, dans le corps du Christ, son corps de chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa présence, saints, immaculés, irréprochables » (Col 1, 22). Nous

trouvons, dans le Nouveau Testament – notamment dans les épîtres de Paul –, le développement d’une pensée cohérente sur l’Église communauté, Corps du Christ, appelée à célébrer son Seigneur. Cette communauté – Ekklesia en grec, qui donnera le mot « Église » – est fondée sur les Apôtres8 que l’Esprit a choisis9. Chaque croyant est incorporé, comme membre, au corps de l’Église, abreuvé au même Esprit10. Il ne s’agit donc pas d’une organisation sociale mais d’un déploiement du mystère pascal dans le cœur du croyant, appelé à former, avec les autres croyants, le Christ total. On y perçoit l’action de l’unique Esprit dans ce corps11, la réalité de l’inhabitation12 de l’Esprit. L’analogie du Temple où reposait la présence de Dieu sert à décrire ce phénomène : « Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est vous » (1 Co 3, 16-17)13. Mieux, cette présence sacrée se manifeste dans le déroulement de la vie de l’Église, son action, sa mission. Elle est la marche qu’accomplit l’Ecclesia dans le monde : « Quelle entente y a-t-il entre le sanctuaire de Dieu et les idoles ? Nous, en effet, nous sommes le sanctuaire du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit lui-même : “J’habiterai et je marcherai parmi eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple” » (2 Co 6, 16).

À tout temple, un culte. L’Esprit est à l’œuvre dans le culte que l’Église se doit de célébrer : « Car c’est nous qui sommes les vrais circoncis, nous qui rendons notre culte par l’Esprit de Dieu » (Ph 3, 3)14. La nature de ce culte, comme l’Église ellemême, a une vocation à l’universalité : « Cette grâce, c’est d’être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d’annoncer l’Évangile de Dieu, afin que l’offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l’Esprit Saint »

8. Voir Ep 2, 19-22. 9. Voir Ac 1, 2. 10. Voir 1 Co 12, 12-13. 11. Voir Ep 4, 4. 12. Voir Rm 8, 9. 13. Voir également 1 Co 6, 19.(Rm 15, 16). Il fait intercéder le croyant comme un fils15 : « Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur et célébrez-le de tout votre cœur » (Ep 5, 19)16. C’est pourquoi l’Apôtre exhorte ainsi la communauté : « En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles » (Ep 6, 18).

La première réalité liturgique est la parole de Dieu. La Parole n’est pas seulement destinée à être annoncée – ce qui est le propre de la prédication évangélique –, servie – ce qui est l’accomplissement de cette parole dans le service du frère et l’œuvre d’amour dans le monde –, mais célébrée dans le dialogue avec Dieu et dans la louange. Ce que nous nommons la sacramentalité de la Parole, saint Paul l’exprime ainsi : « Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance » (Col 3, 16).

C’est alors que l’Esprit mènera la prière de l’Église au seul culte véritable : offrir sa vie comme le Christ, ce qui est l’aboutissement de toute vie chrétienne : « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte » (Rm 12, 1). Nous percevons alors combien c’est dans la prière de la communauté que s’opère la conjonction des trois lieux qui signifiaient la présence divine : la synagogue et son sacrifice de la Parole, le temple et ses sacrifices de paix, d’expiation, du don d’une vie, la maison et son repas familial – sacrifice de communion où sont mangés la Parole et l’agneau du sacrifice. Cette vocation eucharistique,

15. Voir Rm 8, 15 ; Ga 4, 6.

16. Voir aussi Rm 6, 18 ; Col 3, 16 ; Rm 8, 26-27.

prière par excellence, est celle du chrétien qui, en toutes circonstances, doit offrir à Dieu, « par Jésus, un sacrifice de louange, c’est-à-dire les paroles de nos lèvres qui proclament son nom » (He 13, 15). C’est dans la grâce de notre baptême, constituant chacun comme membre du Corps, qu’est inscrit l’appel à prier Dieu, à le louer et à faire de nos vies une eucharistie : « Vous aussi, comme pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels, agréables à Dieu, par Jésus Christ » (1 P 2, 5). L’Esprit agit alors dans l’Église, rassemblée pour la prière, afin que soient efficaces l’Écriture, les sacrements et la diaconie.

Il nous reste à essayer de comprendre en quoi la prière domestique construit la communauté nouvelle et fraternelle et comment notre prière familiale vient se greffer sur elle. Tout d’abord, il nous faut repartir du Christ qui donne sa présence, agit pour son peuple, habite la louange de la communauté. Le Christ prie pour, dans et par son Corps, c’est-à-dire la communauté rassemblée en son nom. Il intercède auprès du Père pour elle :

« De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moimême, afin qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un17 . »

Cette prière de Jésus qui vient après le lavement des pieds (voir Jn 13, 1-20) et avant sa passion (voir Jn 18) est une prière d’intercession à la louange du Père, de son nom donné, reçu, communiqué. Ce nom n’est autre que l’amour. De la prière du Christ, nous vient la possibilité d’être à la fois « un » avec lui et unis tous ensemble, ce qui est la vraie gloire de Dieu. En effet, la prière des chrétiens s’enracine dans toutes celles du Christ. Ainsi en est-il de la prière que le Christ dit sur la croix avant d’expirer : « “ Éli, Éli, lema sabactani ?”, ce qui veut dire : “Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?” » (Mt 27, 46), qui reprend les premiers mots du psaume 21. En disant ces premiers mots, la tradition reconnaît que Jésus « entonne » tout le psaume dont la dernière partie commence par : « Tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères, je te loue en pleine assemblée » (Ps 21, 23). La communauté chrétienne se construit aussi de cette louange paradoxale qui rejoint le cri personnel de chacun de ceux qui connaissent la désolation. Désormais, toute prière du Christ se poursuit et s’élargit au fil des générations et dans chaque lieu. C’est pourquoi, en saint Jean, le Christ lui-même conclut ainsi sa prière :

« Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux18. »

Aujourd’hui, dans notre prière communautaire, nous vivons de la prière de Jésus, de son sacrifice de louange, de son action de grâce par l’amour répandu dans nos cœurs. En effet, c’est le Christ Seigneur qui agit dans la liturgie comme le « liturge » par excellence, le vrai prêtre qui est le seul à même d’offrir le sacrifice véritable. Cette action de salut, il l’exerce à travers son Église qui, dans la logique de l’Incarnation, prête sa voix et ses gestes, par la ritualité, à celui qui est avec nous jusqu’à la fin du monde. On comprendra également en ce sens l’insistance de Sacrosanctum concilium (SC) sur la présence de Jésus dans l’action liturgique. Ainsi :

Le Christ est toujours là auprès de son Église, surtout dans les actions liturgiques. Il est là présent dans le sacrifice de la messe, et dans la personne du ministre, « le même offrant maintenant par le ministère des prêtres, qui s’offrit alors lui-même sur la croix » et, au plus haut point, sous les espèces eucharistiques.Ilestlàprésentparsavertudanslessacrementsaupoint quelorsquequelqu’unbaptise,c’estleChristlui-mêmequibaptise. Il est là présent dans sa parole, car c’est lui qui parle tandis qu’onlitdansl’ÉgliselesSaintesÉcritures.Enfinilestlàprésent lorsquel’Égliseprieetchantelespsaumes,luiquiapromis : « Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mt 18, 20)19.

Cela engage d’une manière forte notre réflexion. En effet, il s’agit bien, dans l’acte de prière en communauté, de l’action du Christ et de sa présence aujourd’hui à l’humanité par son Église, celle-ci « étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l’union intime avec

Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Lumen gentium 1). Par ce que l’Église célèbre, nous sommes invités à répondre et à vérifier comment notre exercice de la liturgie rend compte de cette présence et ce qui est donné de vivre : le mystère pascal comme acte de salut. La prière de l’Église, expression de notre foi, est la manière pour Dieu de sanctifier les hommes en leur manifestant son amour. La liturgie, action (urgie) par excellence, construit la communauté des croyants tout en la manifestant.

Parler de la prière domestique, c’est se référer au premier rassemblement de la communauté chrétienne, de ceux qui, témoins du Christ ressuscité, vont désormais vivre de sa Pâque au jour le jour. Les Actes des apôtres nous fournissent « la règle » de la communauté chrétienne naissante dont il nous est dit, après l’événement de Pentecôte, que les chrétiens étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les Apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; ils vendaient leursbiensetleurspossessions,etilsenpartageaientleproduit entretousenfonctiondesbesoinsdechacun.Chaquejour,d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés20.

20. Ac 2, 42-47.

Dès le début, la première communauté chrétienne comprend qu’elle est l’Église en prière. Les trois lieux de sa prière (Temple, synagogue, maison) ne sont pas tant géographiques que symboliques de la communauté elle-même qui est le topos (lieu) où se conjuguent toutes les formes de la prière. Mais, plus encore, ce n’est pas la prière seule qui donne sa nature à l’Église, c’est sa mission inscrite dans son être, plus exactement la triple mission de l’Église que l’on décrit aujourd’hui : enseigner, sanctifier, gouverner, ou encore : annoncer, célébrer, servir. En effet, la première communauté chrétienne est fidèle à l’enseignement des apôtres dans la dynamique de Pentecôte et du kérygme. Elle rompt le pain dans les maisons, fraction de ce pain eucharistique au cœur de l’Ekklesia. Tous les biens sont communs, dans l’acte de cette charité au service du plus petit. La prière de louange de cette première communauté – sa prière domestique et eucharistique – donne un nouveau visage à tous ceux qui se reconnaissent sauvés par le nom du Christ. Le Concile ne dira pas autre chose :

La liturgie n’épuise pas toute l’activité de l’Église ; car, avant que les hommes puissent accéder à la liturgie, il est nécessaire qu’ils soient appelés à la foi et à la conversion… C’est pourquoi l’Église annonce aux non-croyants le kérygme du salut, pour que tous les hommes connaissent le seul vrai Dieu et celui qu’il a envoyé, Jésus Christ… et les engager à toutes les œuvres de charité, de piété […]. Toutefois, la liturgie est le sommet vers lequeltendl’actiondel’Église,etenmêmetempslasourced’où découle toute sa vertu. Car les labeurs apostoliques visent à ce que tous, devenus enfants de Dieu par la foi et le baptême, se rassemblent, louent Dieu au milieu de l’Église, participent au sacrifice et mangent la Cène du Seigneur. En retour, la liturgie elle-même pousse les fidèles rassasiés des « mystères de la

Pâque » à n’avoir plus « qu’un seul cœur dans la piété » ; elle prie pour « qu’ilsgardentdansleurviecequ’ilsontsaisiparlafoi »21.

Se pose alors la question de la prière familiale, de la légitimité même de cette prière. Est-elle prière domestique ? On l’aura compris, ce qui est important, c’est de prier, de louer Dieu pour ses merveilles, d’intercéder dans nos détresses. Ce qui est premier, c’est de considérer que toute vraie prière nous vient de celle du Christ et que c’est l’Esprit Saint qui prie en nous à la gloire du Père. Ensuite, il nous faut saisir que cette prière, comme notre prière personnelle, nous vient de la prière de la communauté, de la prière officielle de l’Église, de son action de grâce qui poursuit et perpétue celle du Christ. La prière familiale devrait être la résonance de cette louange de l’Église. Gardons sans cesse cette référence à ce qu’est la prière domestique. Vivons la triple réalité de cette prière qui unit annonce et service. Acceptons que notre prière soit l’ouverture à la présence de Dieu signifiée dans l’accueil de l’autre, de l’inconnu, du visiteur d’Abraham… Alors, nous pourrons expérimenter comment la prière domestique construit une nouveauté de communion dans l’existence des deux ou trois réunis au nom du Seigneur.