Montagnes, roches, végétaux et même corps humain, on peut trouver et observer des minéraux un peu partout autour de nous ! Mais, en fait, c'est quoi un minéral ?

On divise le monde en trois « règnes » :

• Le règne animal qui réunit tous les animaux terrestres et marins.

• Le règne végétal qui rassemble toutes les plantes qui vivent sur Terre et les algues.

• Le règne minéral qui rassemble tous les minéraux, les roches et tout ce qui n’est pas vivant.

Le monde minéral regroupe donc les objets qui n’appartiennent pas à la vie.

Les eaux minérales sont des eaux potables qui contiennent beaucoup de minéraux. Elles sont extraites dans les nappes phréatiques (réserves d'eau sous terre). En France, pour être qualifiée d'"eau minérale", l'eau doit être reconnue comme étant bénéfique pour la santé par l'Académie de médecine. Les minéraux qu'elle contient ont donc des propriétés thérapeutiques pour les personnes qui la boivent : soulager les douleurs d'estomac ou des articulations, renforcer les os...

Un minéral est une substance non vivante composée d’éléments invisibles à l’œil nu qu’on appelle atomes. Les minéraux peuvent être formés naturellement ou de façon artificielle par l’être humain : c’est notamment le cas du diamant qui peut être créé artificiellement en laboratoire. On leur donne un nom selon leur composition chimique (fer, carbone, oxygène…) et selon la manière dont ces éléments chimiques sont organisés entre eux (en forme de cube, en forme d’hexagone…). Les minéraux se regroupent pour former des roches. Le granite, par exemple, est une roche composée de trois minéraux principaux : le quartz, le feldspath et la biotite.

Un minéral se caractérise par ses propriétés physiques (→ pages 10-11) et chimiques. Les propriétés physiques sont la symétrie, la transparence, la couleur, la dureté, l’éclat, la trace… Les propriétés chimiques sont la composition en éléments chimiques. Revenons sur la définition de quelques-uns de ces mots :

• La dureté est la résistance du minéral à la rayure. Certains minéraux, comme le gypse, peuvent être facilement rayés avec un ongle, alors que le diamant par exemple ne peut être rayé qu’avec un autre diamant.

• L’éclat d’un minéral est la façon par laquelle la lumière est réfléchie sur le minéral. Exemple : l’or brille, son éclat est métallique, alors que le quartz ne brille pas, il a un aspect vitreux, son éclat est non métallique.

• La trace d’un minéral est la couleur de la trace laissée par un minéral frotté sur une surface blanche ou noire.

On confond très souvent ces deux mots, mais ils ne désignent pas la même chose. Un minéral est une substance chimique, tandis qu’un cristal est un minéral dur à formes géométriques définies.

La plupart des minéraux se trouvent sous forme de cristaux. Mais certains minéraux se forment si vite qu’ils n’ont pas le temps de prendre une forme géométrique précise : on dit alors qu’ils ne sont pas cristallisés, ils ont une structure amorphe. C’est le cas de l’obsidienne, de l’opale et de l’ambre, par exemple, qui ne présentent aucun cristal. À l’inverse, si tu regardes avec une loupe le gros sel utilisé en cuisine, tu verras qu’il s’agit d’un minéral composé de chlore et de sodium, qui a cristallisé sous la forme d’un cube.

Quartz

Opale

Minéral cristallisé

Minéral non cristallisé (amorphe)

Sel de cuisine

Réseau cristallin composé de chlore (en jaune) et de sodium (en bleu)

La classification des minéraux correspond à la répartition des minéraux en classes et en catégories, selon leurs caractéristiques. L'objectif est de faciliter leur étude, et tout particulièrement l'identification des minéraux provenant de roches prélevées sur le terrain.

Il existe plusieurs façons de classer les minéraux. La première proposée était appelée « système de Dana ». Cette classification, mise en place par le minéralogiste

James Dwight Dana en 1837, consiste à classer les minéraux en se basant sur les propriétés chimiques du minéral mais aussi sur sa structure en 3D. On nomme alors chaque minéral par quatre numéros séparés par des points :

• Le premier numéro correspond à la classe du minéral.

• Le deuxième correspond au type de minéral.

• Le troisième correspond à son groupe selon sa structure 3D notamment.

• Le dernier correspond à un numéro attribué à chaque minéral qui compose le groupe. Par exemple, la magnésite MgCO3 est identifiée par le numéro 14.1.1.2. C’est un minéral de la classe 14, du type 1 (formule simple ACO3), du groupe 1 (calcite) et il s’agit du 2e élément de ce groupe.

Le système de Dana a ensuite été complété par le minéralogiste allemand Karl Hugo Strunz grâce notamment aux progrès de la chimie. C’est le système de classification retenu par l’Association internationale de minéralogie. En raison du décès de Karl Hugo Strunz et de la poursuite des travaux sous la direction principale du minéralogiste Ernest Henry Nickel, elle est également souvent appelée « classification de Strunz-Nickel ».

Les minéraux contiennent des particules qu'on retrouve aussi dans les organismes vivants. C'est le cas notamment de la whewellite qui est le minéral qui compose les calculs rénaux et qui appartient à la classe 10 de Strunz.

1 - éléments natifs Or

6 - borates Borax

2 - sulfures Soufre

3 - halogénures Fluorite

7 - sulfates

8 - phosphates

Dans la classification de Strunz, on trouve 10 classes :

• Les éléments natifs : ce sont des espèces minérales composées de carbone, d’azote, de phosphore et/ou de silicium. Ce sont souvent des métaux ou des mélanges de métaux. On y trouve, par exemple, l’or, l’argent, le cuivre et le platine…

• Les sulfures et leurs dérivés : ils représentent 15 à 30 % des minéraux. Cette classe se divise en deux groupes : les anioniques, qui sont des minéraux ne contenant qu’un seul métal (exemple : la pyrite, qui est un sulfure de fer, contenant le sulfure en combinaison avec le fer), et les sulfosels qui sont des minéraux composés de soufre et d’un autre métal.

• Les halogénures sont des minéraux composés d’halogènes comme l’halite (le sel) ou la fluorine. Ce sont des minéraux très fragiles et qui se dissolvent dans l’eau.

• Les oxydes et hydroxydes regroupent des minéraux composés d’oxygène ou d’hydroxyle, dont le rubis.

• Les carbonates et nitrates sont des minéraux peu durs et particulièrement fragiles : par exemple, la calcite et l’aragonite sont des minéraux composant les coquilles des mollusques.

4 - oxydes et hydroxydes Rubis

9 - silicates Mica

5 - carbonates et nitrates Calcite

10 - minéraux organiques Ambre

• Les borates : c’est la famille de minéraux la plus réduite. On les trouve notamment au fond de certains lacs : c’est le cas de la boracite ou de l’ulexite.

• Les sulfates : gypse, célestine…

• Les phosphates, que l’on retrouve par exemple dans l’apatite présente dans nos os.

• Les silicates : mica, grenat, olivine…

• Les minéraux organiques, comme l’ambre.

C’est le groupe de minéraux le plus connu et le plus présent sur Terre. Ils sont composés de silice et divisés en six sous-groupes :

• Les nésosilicates, comme l’olivine, le grenat et la topaze.

• Les sorosilicates, comme l’épidote.

• Les cyclosilicates, contenant tous les béryls (aigue-marine, émeraude) et toutes les tourmalines.

• Les inosilicates.

• Les phyllosilicates contenant plusieurs familles : les micas, les argiles et les serpentines.

• Les tectosilicates, comme le quartz.

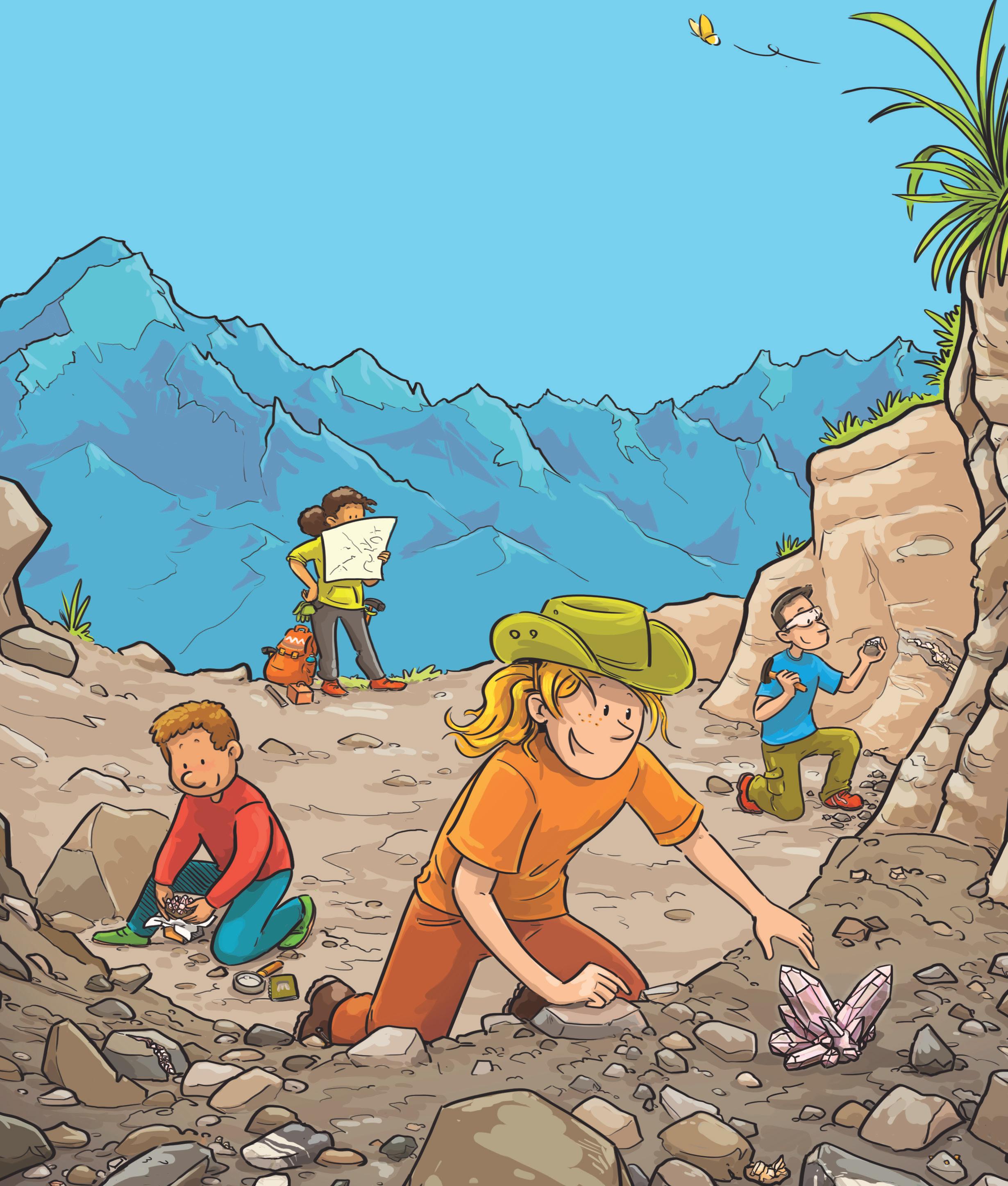

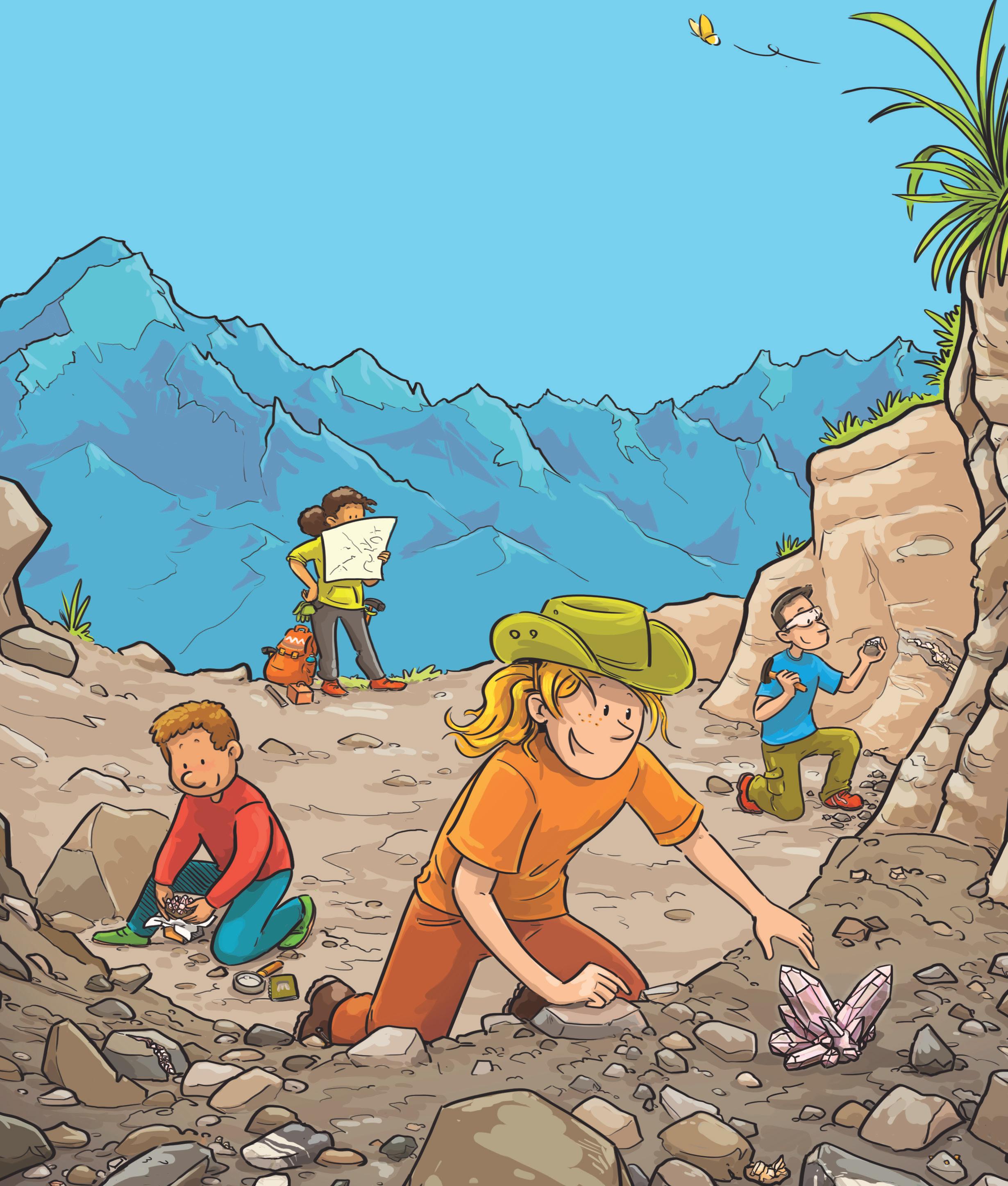

Les roches font partie de notre environnement, de notre quotidien.

Nous en voyons tous les jours. Mais d'où viennent-elles ?

Dans la nature, il existe trois types de roches :

• Les roches sédimentaires que l’on trouve principalement sur la côte ou dans les grands bassins français (Bassin parisien, bassin des Vosges…).

• Les roches magmatiques qui composent par exemple le sous-sol de la Bretagne (granite).

• Les roches métamorphiques qui sont des roches plus rares, dont les plus connues sont le schiste, le gneiss et le marbre.

Ces roches se forment par accumulation de sédiments : des poussières et des particules, venant d’autres roches que l’on trouve dans l’eau, l’air et la glace, finissent par se déposer un peu partout.

Leur dépôt forme des couches de particules que l’on appelle des strates. À force de se déposer les unes sur les autres, ces strates forment des roches sédimentaires. Ce processus est appelé la diagenèse.

roches sédimentaires

Grès

roches magmatiques

Basalte

Granite

Silex Marbre

Gneiss roches métamorphiques

Soulèvement lent vers la surface

Roches sédimentaires

Érosion et transport

Roches magmatiques

Sédimentation

Enfouissement

Roches métamorphiques

Ce deuxième type de roches se forme lorsque du magma refroidit et se solidifie. Les minéraux qui le composent cristallisent, totalement ou non, et forment des cristaux.

Ce refroidissement peut être lent s’il se produit en profondeur : on parle alors de roches magmatiques plutoniques (granite, diorite…). Mais il peut aussi être très rapide s’il a lieu en surface : on parle cette fois-ci de roches magmatiques volcaniques (basalte, andésite…).

Magma

Ce dernier type de roches se forme à partir des roches sédimentaires ou magmatiques. Ces dernières sont soumises à des températures et/ou à des pressions (liées au mouvement des plaques tectoniques) importantes et cela va transformer la roche : modification des cristaux, de l’organisation de la roche… On parle de roches métamorphiques, comme si elles avaient été « métamorphosées » par les conditions de leur environnement. La roche originelle d’une roche métamorphique est appelée le protolithe.

Ces trois types de roches peuvent être classés selon l'endroit où elles se forment. Si elles se forment en profondeur, elles sont qualifiées d'endogènes : c'est le cas des roches magmatiques et des roches métamorphiques. Si elles se forment en surface, ce sont des roches exogènes : c'est le cas des roches sédimentaires.

Plusieurs critères physiques permettent de reconnaître les minéraux.

La définition de la dureté est la capacité d’un minéral à résister à l’usure et à la rayure. On peut évaluer cette dureté en essayant de rayer un minéral avec nos ongles ou avec un autre minéral. L’échelle de Mohs (→ page 13) sert de référence pour évaluer la dureté des minéraux : elle part de 1 avec le minéral le moins dur (talc) et monte jusqu’à 10 pour le minéral le plus dur (diamant).

Ce critère correspond à la capacité d’un minéral à refléter la lumière. On peut distinguer les minéraux à l’éclat métallique (comme la pyrite qui est opaque et brillante) et les minéraux à l’éclat non métallique (qui ne ressemblent donc pas à du métal).

Ce critère est le plus facile à observer, mais il ne nous donne pas beaucoup d’informations. En effet, certains minéraux peuvent prendre différentes couleurs. Mais la couleur reste une des propriétés physiques les plus importantes d’un minéral. Pour les pierres précieuses, c’est aussi une preuve de grande qualité. Les minéraux peuvent cependant être classés en quatre catégories selon leur couleur :

• Achromatiques : ce sont des minéraux incolores (cristal de roche), la lumière passe au travers de la matière sans subir de transformations.

• Idiochromatiques : la couleur de ces minéraux est liée à la présence d’un élément chimique qui est un constituant essentiel. Par exemple, la malachite doit sa couleur verte à la présence de cuivre.

• Allochromatiques : la couleur de ces minéraux est liée aux impuretés en traces infimes contenues dans le réseau cristallin.

• Pseudo-chromatiques : la couleur de ces minéraux s’explique par des phénomènes optiques (opalescence, iridescence…) dérivant de l’interaction entre la lumière et les caractéristiques physiques des minéraux, telles que les inclusions, la texture et la structure cristallographique propre à chaque espèce minérale.

Goshénite

Émeraude

Morganite

Aiguemarine

Le béryl est un minéral allochromatique, il peut être par exemple incolore (goshénite), vert (émeraude), rose (morganite) ou bleu (aigue-marine).

L'hématite et la goethite se ressemblent, mais pas leur trace.

Goethite

Hématite

La trace d’un minéral est la couleur qu’il prend lorsqu’il est réduit en poudre ou la couleur qu’il laisse si on le frotte sur une plaque de porcelaine.

Certains minéraux ont une odeur particulière, comme le soufre qui sent l'œuf pourri.

D'autres peuvent avoir un goût, comme l'halite qui a un goût salé. Mais certains peuvent avoir une saveur très désagréable !

Ce dernier critère correspond à la forme du cristal : il existe sept systèmes cristallins.

Clivage dans une seule direction

Clivage dans deux directions

Le clivage d’un minéral est son aptitude à se casser selon des surfaces planes dans des directions privilégiées : dans une seule direction (mica), dans les deux directions (feldspath) ou plus ! Certains minéraux n’ont pas de clivage. Les fractures sont des cassures non plates : il existe les fractures conchoïdales (en forme de coquille), comme celles du quartz ou de l’obsidienne, et les fractures irrégulières.

Cubique

Orthorhombique

Quadratique

Triclinique

Monoclinique

Formes géométriques

Rhomboédrique

Hexagonal

La dureté d'un minéral se mesure sur une échelle allant de 0 à 10, en fonction de sa résistance à la rayure et à l'usure. C'est un paramètre très important pour identifier un minéral.

Cette échelle a été inventée en 1812 par le géologue et minéralogiste allemand Friedrich Mohs qui lui a donné son nom. Son objectif est de mesurer la dureté des minéraux. Cette échelle se base sur les dix minéraux

les plus connus et surtout les plus faciles à se procurer. Elle les classe des moins durs (1) aux plus durs (10). Pour utiliser cette échelle, il faut donc comparer les minéraux à identifier avec des minéraux dont on connaît le nom et la dureté. On appelle cela une échelle ordinale.

Pour retenir l'échelle de Mohs, voici un petit moyen mnémotechnique : "Ta Grosse Concierge Folle d'Amour Ose Quémander Tes Caresses Divines". Tu peux aussi utiliser la phrase suivante "Toi Grand Chevalier, Fuit Avec Ordre Quand Ton Cœur Défaille" !

Chaque initiale correspond à celle des minéraux de l'échelle

L’ongle a une dureté de 2,2 et raye le gypse mais pas la calcite. Une lame de cuivre a une dureté autour de 3. Le bronze d’un radiateur a une dureté aux alentours de 4. L’émail dentaire a une dureté autour de 5. L’acier normal a une dureté de 5,5, tout comme le verre composant les vitres.

Il existe d’autres échelles, comme l’échelle de Knoop, l’échelle de Brinell, l’échelle de Rockwell… Elles se basent sur la composition chimique des matériaux étudiés. Pour finir, il existe des classifications dites absolues, s’appuyant sur des paramètres physiques plus complexes encore.

À la plage, au musée, lors d'une randonnée en montagne... on a tous déjà forcément aperçu des cailloux, des roches qui brillent ! Mais pourquoi ?

Certaines roches et certains cristaux possèdent des faces bien lisses. Lorsque c’est le cas, la lumière du soleil va alors atteindre cette surface plane, puis elle va être réfléchie dans de nombreuses directions. Cela fonctionne également avec la lumière artificielle. La brillance des roches vient donc du reflet de la lumière et de l’aspect des roches. D’ailleurs, en voici une preuve : les roches brillantes ne brillent plus dans le noir !

Le mica est un minéral brillant.

Cependant, il y a d’autres caractéristiques qui font briller les roches et notamment leur composition en minéraux ! En effet, certains minéraux se trouvent sous forme de feuillets, on les appelle les phyllosilicates. Les micas, par exemple, sont reconnaissables grâce à leurs paillettes brillantes. Leur capacité à refléter autant la lumière est due à leur structure en feuillets.

Paillettes brillantes du mica

En l'absence de lumière, le mica ne brille plus.

La phosphorescence est l’émission de lumière par une matière après avoir été elle-même éclairée. Le terme signifie approximativement « illuminer comme le phosphore ». Certains minéraux sont donc capables de briller dans le noir après avoir été éclairés. Les minéraux phosphorescents les plus connus sont le rubis de Birmanie (cristal rouge avec une phosphorescence rouge) et le diamant bleu (cristal bleu avec une phosphorescence rouge).

MINÉRAUX PHOSPHORESCENTS

Seul le minéral au centre est phosphorescent : il continue à briller dans le noir après avoir été exposé à la lumière.

Ces trois minéraux sont exposés à la lumière.

La fluorescence est aussi une émission de lumière comme la phosphorescence, mais cette émission n’a lieu que lorsque le minéral est exposé à un rayonnement. La plus commune est la fluorescence provoquée par les ultraviolets (UV). Sous l’action de ces rayonnements particuliers, certains minéraux contenant de l’uranyle (comme l’autunite), des composés organiques (opale, gypse…) ou des terres rares (sodalite, fluorine…) sont souvent fluorescents.

Le sais-tu ?

Le pétrole est une énergie fossile composée de matière vivante (dite "organique"). Pur, il n'est pas fluorescent, mais ses possibles impuretés ou traitements lui permettent de devenir fluorescent. Dans ce cas, si tu utilises une lampe UV, il deviendra violet !

MINÉRAUX FLUORESCENTS

Seul le minéral de droite est fluorescent : il brille uniquement s'il est exposé à un rayonnement.

Comment identifier les minéraux ? Pourquoi y a-t-il des roches qui brillent ? C'est quoi le métier de géologue ? Où et comment trouver des minéraux ?

Y a-t-il des minéraux dans le corps humain ? C'est quoi une pierre précieuse ?

Avec ce livre, découvre ce que sont les minéraux et comment les collectionner !

Tu y trouveras toutes les réponses à tes questions et à bien d’autres encore. Et, en bonus, des jeux pour tester tes connaissances et fabriquer des cristaux !

Titulaire d'un master en éducation et enseignement, Camille MAGREY est professeure de Sciences de la Vie et de la Terre en collège et lycée. Passionnée par son domaine, elle est plus connue sous le nom de Madame SVT sur les réseaux sociaux où elle partage la culture scientifique au plus grand nombre.

Madame SVT - Site web : www.madamesvt.fr

Dans la même collection

J'explore, la collection qui répond à toutes tes questions !