LE IDEE FANNO L’INDUSTRIA

All’interno: Listino prezzi materiali di interesse per la meccanica varia n. 805 - Costo orario medio dell’operaio n.31- Rilevazioni statistiche prestazioni di personale gennaio 2025

Tu e i bambini. Dalla stessa parte.

Con il tuo 5x1000, ci aiuti ad assicurare protezione, accoglienza e sostegno a 900 persone in Italia, tra bambini, ragazzi e famiglie.

Nella tua dichiarazione dei redditi firma in favore di SOS Villaggi dei Bambini e resta accanto ai bambini più vulnerabili, che hanno perso o rischiano di perdere le cure della loro famiglia.

È gratuito per te e molto semplice:

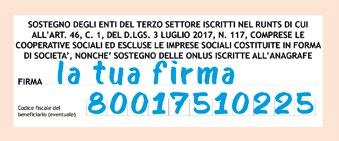

1. Metti la tua firma nella dichiarazione dei redditi (CU, 730 o Unico) nel riquadro “Sostegno degli Enti del Terzo Settore delle Onlus iscritte all’anagrafe”.

2. Inserisci sotto la tua firma, il codice fiscale di SOS Villaggi dei Bambini 80017510225.

Tu e i bambini.

“Nel Villaggio SOS trovi l’affetto, la serenità, chi si dedica a te nel fare i compiti, nell’ascoltarti, nell’accompagnarti a fare sport. Non sempre da una brutta esperienza nasce qualcosa di negativo. Io ho lavorato su me stessa e oggi guardo al mio futuro con fiducia”.

─ Teresa

“Sono rimasta al Villaggio SOS finché il mio compagno è stato allontanato. Una volta partito, siamo potuti tornare a casa, riprendere la nostra quotidianità, fare la pasta, le lavatrici, vedere un film insieme. Abbiamo iniziato una nuova vita. Oggi mi sento una donna nuova e i miei bambini stanno bene”.

─ Fernanda

LA TUA FIRMA CAMBIA LA VITA DEI BAMBINI RIMASTI SOLI

INSERISCI IL CODICE FISCALE

80017510225

a te i bambini saranno seguiti da un educatore nel proprio percorso scolastico

Grazie a te i bambini potranno superare i traumi subiti e ritrovare la fiducia in se stessi e negli altri

NELLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Con il tuo 5x1000, ci aiuti ad assicurare protezione, accoglienza e sostegno a 900 persone in Italia, tra bambini, ragazzi e famiglie.

Nella tua dichiarazione dei redditi firma in favore di SOS Villaggi dei Bambini e resta accanto ai bambini più vulnerabili, che hanno perso o rischiano di perdere le cure della loro famiglia.

L’Industria Meccanica

Pubblicazione periodica di ANIMA/Confindustria

Registrazione Tribunale di Milano N.427 del 17.11.73

L’EXECUTIVE SEARCH SARTORIALE E INNOVATIVA

Direttore responsabile

Alessandro Durante – durante@anima.it

Direttrice editoriale

Lucrezia Benedetti – benedetti@anima.it

Comitato tecnico-scientifico

Pierangelo Andreini, Antonio Calabrese, Roberto Camporese, Alessandro Clerici, Rodolfo De Santis, Marco Fortis, Ennio Macchi, Giovanni Riva, Pietro Torretta, Giuseppe Zampini, Marco Dall'Ombra, Armando Carravetta, Giovanni Di Bartolomea, Stefano Casandrini, Marco Manchisi

In redazione

Simone Gila – gila@anima.it

Antonio Passarelli – passarelli@anima.it

Davide Rosti - rosti@anima.it

Federica Dellisanti – dellisanti@anima.it (segreteria di redazione)

In copertina

Lucrezia Viperina - lucrezia.viperina@gmail.com

Impaginazione

Alessio Monzani – hello@alessiomonzani.com

Raccolta pubblicitaria

Simonetta Galletti – adv@anima.it

Direzione e redazione

ANIMA Confindustria Meccanica Varia Via Scarsellini 11/13 – 20161 Milano Tel. 02 45418.500 – Fax 02 45418.545 www.anima.it – anima@anima.it Online: www.industriameccanica.it | X: @IndMeccanica |

Instagram: @industriameccanica

Gestione, amministrazione, abbonamenti e pubblicità

A.S.A. Azienda Servizi ANIMA S.r.l. Via Scarsellini 11/13 – 20161 Milano – Tel. 02 45418.500

Abbonamento annuo

Italia 80 euro – Estero 110 euro

Avvalendosi del contenuto dell’art. 74 lettera C del D.P.R. 26.10.1972 N. 633 e del D.M. 28.12.89,

A.S.A. S.r.l. non emetterà fatture relative agli abbonamenti

Stampa

New Press Edizioni srl Lomazzo (CO)

È vietata la riproduzione di articoli e illustrazioni de “L’Industria Meccanica” senza autorizzazione e senza citarne la fonte.

La collaborazione alla rivista è subordinata insindacabilmente al giudizio della Redazione.

Le idee espresse dagli autori e delle autrici non impegnano né la rivista né ANIMA Confindustria e la responsabilità di quanto viene pubblicatorimane delle autrici e degli autori stessi.

Associato all’Unione Stampa Periodica Italiana ROC N. 4397

Le aziende sono fatte di persone, e sono sempre le persone a fare le aziende. Scegliere i professionisti giusti è fondamentale.

W Executive è l’Executive Search sartoriale e innovativa: consulenza mirata per ogni cliente, anche grazie al W Leadership Index e W Digital Index, strumenti proprietari ad alta innovazione tecnologica, per una ricerca ancora più puntuale, sostenibile e decisiva nel tempo.

wexecutive.eu info@wexecutive.eu

Numero 743

In copertina Lucrezia Viperina

10 RUBRICA: i 400 caratteri

13 Lavoro al femminile:cresce l’occupazione, ma il gap resta profondo di Lucrezia Benedetti

16 Dazi commerciali. C’è un vincitore? di Mauro Ippolito, iBan First

21 Cala la fiducia dell’industria meccanica italiana: incertezza e margini in calo nel secondo semestre 2025 di Davide Rosti

24 Mercato USA e meccanica italiana: dazi, innovazione e nuove sfide doganali di Easyfrontier

30 Le idee fanno l’industria di Daniele Bettini

46 Novità dell’Accordo Stato-Regioni 2025: la nuova formazione del datore di lavoro

di Marco Albanese, Responsabile Sicurezza Anima Confindustria

50 L’obbligo di formazione e di aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro

di Rolando Dubini, Avvocato Cassazionista, Foro di Milano

56 Speciale Food Tech

59 Cyber Resilience Act: la nuova sicurezza digitale per un settore sempre più connesso di Marco Carleo, Funzionario Tecnico Anima Confindustria

60 Arriva la prima norma europea per misurare i consumi delle macchine da caffè di Giorgio Beretta, Technical Manager Anima Confindustria

64 Le novità del Decreto Legislativo 19 Giugno 2025, n. 102 di Alberto Spotti, Technical Manager Anima Confindustria

66 ReMaF e nuova DWD: cosa cambia per bar, ristoranti e hotel di Elisabetta Orlando, Sales Support ICIM SpA

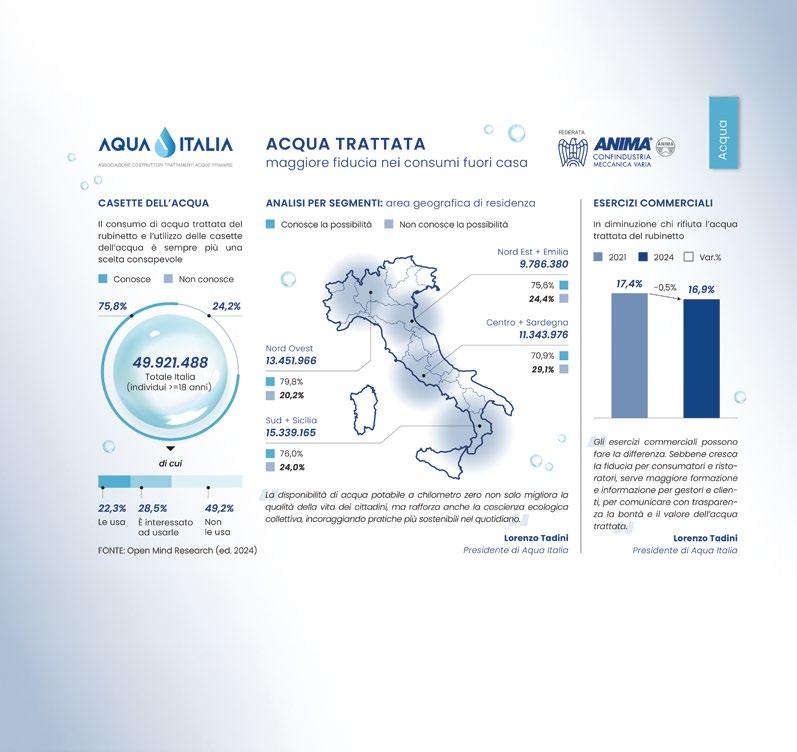

68 Acqua del rubinetto, fiducia in crescita di Giusy Palladino, Association Manager Aqua Italia

70 La finitura nel mondo del food. Funzione, estetica e sicurezza per una filiera più competitiva di Manuela Casali, Association Manager UCIF

76 RUBRICA: Tecnologia, novità da tenere d'occhio

81 Tabelle ANIMA: Bianche, Blu, Arancio

Ricerca

Motori di ricerca e media tradizionali più affidabili dei social

Un recente studio internazionale su 23 mercati conferma che i motori di ricerca e i media tradizionali sono ancora le fonti di informazione più affidabili per la maggioranza degli utenti. Il 61% degli intervistati dichiara di avere maggiore fiducia in queste piattaforme rispetto ai social media, spesso considerati meno attendibili, specialmente per notizie di attualità e politica. Questo dato riflette la crescente consapevolezza dell’importanza della verifica delle fonti in un contesto caratterizzato da disinformazione e fake news.

Trend

Cresce la domanda di cibi sostenibili e tracciabili

Secondo un recente report di NielsenIQ, il 68% dei consumatori a livello globale preferisce acquistare alimenti prodotti con metodi sostenibili e con una chiara tracciabilità degli ingredienti. La pandemia ha accelerato l’attenzione verso la qualità e la sicurezza alimentare, con una crescente richiesta di prodotti biologici e a basso impatto ambientale. Il trend è particolarmente forte tra i giovani e le famiglie, che considerano la sostenibilità un criterio decisivo di acquisto. Le aziende stanno quindi investendo in filiere trasparenti e certificazioni per rispondere a questa domanda in crescita.

Ecologia

Riduzione degli sprechi alimentari: nuove strategie e tecnologie

Lo spreco alimentare rappresenta un problema globale: ogni anno si getta un terzo del cibo prodotto, con pesanti impatti ambientali ed economici. Un report della FAO evidenzia come l’adozione di tecnologie innovative, come l’intelligenza artificiale per la gestione delle scorte e i packaging intelligenti, stia contribuendo a ridurre le perdite lungo la filiera. Inoltre, sempre più aziende e consumatori si impegnano in iniziative di redistribuzione e donazione. Ridurre lo spreco è diventato un imperativo per migliorare la sostenibilità del settore agroalimentare.

Energia

Transizione energetica: boom degli investimenti nelle rinnovabili

Il settore energetico sta vivendo una svolta epocale: nel 2024, gli investimenti globali in energie rinnovabili hanno superato per la prima volta quelli nei combustibili fossili, con una crescita del 12% rispetto all’anno precedente, secondo l’International Energy Agency (IEA). L’aumento è guidato dalla domanda di elettricità verde e dalle politiche governative di decarbonizzazione. Solare, eolico e idroelettrico dominano il mercato, mentre si intensifica la ricerca su batterie più efficienti e reti intelligenti. Questa transizione rappresenta un pilastro chiave per raggiungere gli obiettivi climatici entro il 2030.

Trend

Google Search perde terreno tra giovani e adulti USA

Un sondaggio condotto da Vox Media rivela che il 42% degli adulti statunitensi percepisce Google Search come meno utile rispetto al passato. Tra i giovani della Gen Z, il 61% preferisce utilizzare chatbot basati su intelligenza artificiale per cercare informazioni, mentre il 52% si affida a piattaforme alternative come TikTok. I Millennials mostrano una tendenza simile, con il 53% che sceglie metodi diversi dai motori di ricerca tradizionali. Questo cambiamento segna una trasformazione nel modo in cui le nuove generazioni cercano e consumano informazioni.

Tecnologia

Lavoratori USA preoccupati per l’impatto dell’IA sul lavoro

Il report AI Disruption 2025 di Resume Now evidenzia che l’89% dei lavoratori statunitensi teme per la propria sicurezza lavorativa a causa della crescente diffusione dell’intelligenza artificiale. Il 43% conosce persone già state licenziate o sostituite da tecnologie automatizzate. Le preoccupazioni sono particolarmente forti nei settori impiegatizi, customer service e attività ripetitive, dove l’automazione è più diffusa. Le aziende sono chiamate a gestire la transizione con programmi di formazione e supporto al personale.

Lavoro al femminile: cresce l’occupazione, ma il gap resta profondo

Negli ultimi anni l’occupazione femminile in Italia ha registrato segnali positivi, ma il divario con gli uomini e con la media europea resta ancora profondo. Secondo quanto riportato da un’analisi congiunta CNEL-ISTAT “Il lavoro delle donne tra ostacoli e opportunità”, il tasso di occupazione femminile è aumentato di 6,4 punti percentuali tra il 2008 e il 2024, ma permane una distanza strutturale rispetto agli altri Paesi europei.

Nello stesso periodo, ad esempio, l’occupazione femminile nella fascia over 50 è cresciuta di quasi 20 punti, mentre tra le giovani tra i 25 e i 34 anni l’incremento si è fermato appena a 1,4 punti. Un dato che suggerisce quanto le difficoltà per le donne in età fertile siano ancora molto forti, probabilmente legate al tema della maternità e alla carenza di politiche di conciliazione tra lavoro e vita privata.

Secondo l’ISTAT, nel primo trimestre 2025 il tasso di occupazione complessivo è salito al 62,5%, con un aumento tendenziale di 432mila occupati rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, a fronte di questo miglioramento generale, la composizione del mercato del lavoro continua a penalizzare le donne: solo il 53,9% delle occupate ha un impiego “standard”, ossia stabile o autonomo con dipendenti, mentre per gli uomini la percentuale sale a circa il 70%. La vulnerabilità occupazionale colpisce in particolare le giovani, le donne del Sud e quelle con basso livello di istruzione.

A preoccupare è anche la persistenza del part-time involontario, che riguarda una larga fetta della forza lavoro femminile, con ricadute negative in termini di reddito, carriera e pensione futura. In un contesto in cui la crescita dell’occupazione femminile è fondamentale per sostenere l’economia e contrastare il calo demografico, il su-

peramento di questi ostacoli dovrebbe diventare una priorità. Il divario con la media europea, che si attesta intorno ai 12,6 punti percentuali, rende evidente quanto lavoro resti ancora da fare. È necessario investire in politiche attive del lavoro, welfare familiare e parità salariale per costruire un mercato del lavoro più equo e inclusivo.

di Lucrezia Benedetti

Dazi commerciali. C’è un vincitore?

di Mauro Ippolito – iBan First

L’accordo siglato ad agosto tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti ha posto la fine delle tensioni sui dazi commerciali avviate con l’insediamento del presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Se da un lato gli accordi hanno messo fine ad un’incertezza legata al commercio transatlantico, dall’altro lato hanno aperto un nuovo capitolo nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione Europea. Ma prima di analizzare questo nuovo accordo e gli effetti politici che ne conseguono, bisogna fare un passo indietro per capire il perché si è arrivati a questo dopo mesi di tensioni.

La decisione da parte della Commissione Europea di sedersi al tavolo con gli Stati Uniti è stata determinata dall’accordo sui dazi siglato a fine luglio tra Giappone e Stati Uniti. Questo prevede imposte sull’export giapponese verso gli Stati Uniti al 15%, in calo rispetto al 25% precedentemente minacciato da Trump, in cambio di investimenti per 550 miliardi di dollari da parte del Giappone negli USA.

Il Giappone ha inoltre accettato di aprire il proprio mercato all’importazione di prodotti agricoli americani, in particolare il riso, e di firmare una joint venture per un progetto di gas naturale liquefatto (GNL) in Alaska. Tuttavia, è riuscito a includere nell’accordo anche il settore automotive, che da solo rappresenta un quarto dell’export giapponese verso gli Stati Uniti, ottenendo un notevole sconto rispetto al

27,5% di tariffe precedenti.

Dopo questo accordo, l’Europa ha compreso i margini di manovra con l’amministrazione Trump e ha proposto un incontro con gli Stati Uniti. Ursula von der Leyen ha presentato una proposta finale: l’Europa accetta una tariffa minima del 15% sulle importazioni statunitensi di prodotti europei, con alcune eccezioni. La regola prevede che, se il dazio storico è inferiore al 15%, venga portato a tale soglia; se è già pari o superiore, resta invariato. L’aliquota media, che era del 4,8%, viene così triplicata.

Un dato positivo è l’inclusione del settore automotive nell’accordo, con una nuova aliquota fissata al 15%, una riduzione rispetto alle minacce del 27,5%. La misura ha effetto retroattivo dal 1° agosto 2025.

Il Giappone ha accettato di aprire il proprio mercato all’importazione di prodotti agricoli americani, in particolare il riso, e di firmare una joint venture per un progetto di gas naturale liquefatto (GNL) in Alaska. È riuscito ad includere nell’accordo anche il settore automotive, che da solo rappresenta un quarto dell’export giapponese verso gli Stati Uniti, ottenendo un notevole sconto rispetto al 27,5% di tariffe precedenti

Concessioni, critiche e divisioni interne

Nonostante l’accordo, per l’Europa è difficile festeggiare. La Commissione Europea ha presentato l’intesa come un successo diplomatico, offrendo “certezza” e “prevedibilità” alle imprese. Tuttavia, una lettura attenta evidenzia ampie concessioni agli Stati Uniti. Von der Leyen ha definito Trump “un negoziatore duro ma un dealmaker”, sottolineando che il 15% era “il massimo ottenibile” per garantire stabilità. Antonio Tajani ha dichiarato che si tratta del miglior accordo possibile in quel momento.

L’Europa ha dovuto accettare impegni finanziari e strategici pesanti: l’acquisto di 750 miliardi di dollari in prodotti energetici americani (GNL e petrolio), investimenti per 600 miliardi di dollari nell’economia statunitense (con settori e tempistiche non chiariti), e l’acquisto di equipaggiamenti militari americani per centinaia di miliardi, in parte destinati a Kiev. Inoltre, è stata decisa la cancellazione dei dazi su tutti i beni industriali statunitensi, con una perdita stimata di 4,6 miliardi di euro all’anno in entrate doganali.

L’Unione Europea è apparsa divisa. Sebbene fosse pronta una lista di contro-dazi da 93 miliardi di euro, la mancanza di unanimità tra i Paesi membri ha impedito una risposta compatta. Francia e Spagna spingevano per una linea dura, mentre Germania e Italia, fortemente orientate all’export, preferivano una soluzione negoziata. Questa frammentazione e la competizione tra Stati membri per la leadership hanno indebolito la posizione europea, portando ad accettare un accordo definito da molti come un “compromesso” o una “resa totale”. Alcuni lo hanno etichettato come “profondamente asimmetrico” e “squilibrato”.

Conseguenze economiche e geopolitiche

Per l’Italia, il conto è particolarmente pesante. Secondo studi di Confindustria e Confcommercio, le perdite economiche previste sono tra 6,5 e 22 miliardi di euro, ovvero tra il 10% e il 30% dell’export verso gli USA. Si stima un rischio occupazionale fino a 100.000 posti di lavoro. L’Italia espor-

L’Europa, firmando l’accordo con gli USA, ha dovuto accettare impegni finanziari e strategici pesanti: l’acquisto di 750 miliardi di dollari in prodotti energetici americani (GNL e petrolio), investimenti per 600 miliardi di dollari nell’economia statunitense (con settori e tempistiche non chiariti), e l’acquisto di equipaggiamenti militari americani per centinaia di miliardi, in parte destinati a Kiev. Inoltre, è stata decisa la cancellazione dei dazi su tutti i beni industriali statunitensi, con una perdita stimata di 4,6 miliardi di euro all’anno in entrate doganali

CALA LA FIDUCIA DELL’INDUSTRIA MECCANICA ITALIANA: INCERTEZZA

E MARGINI IN CALO

NEL SECONDO SEMESTRE 2025

ta verso gli Stati Uniti circa il 10% del proprio export totale, primo mercato extra UE.

L’obiettivo delle misure americane, però, non sembra essere la correzione del deficit commerciale, che è legato a problemi interni come gli interessi sul debito USA, saliti al 20% del debito stesso. La prima amministrazione Trump ha già dimostrato che i dazi non riducono il deficit commerciale, ma gravano su consumatori e imprese americane attraverso l’aumento dei prezzi. I dazi sembrano piuttosto essere strumenti di pressione geoeconomica, parte della strategia chiamata “escalate to de-escalate”.

Parallelamente, gli Stati Uniti hanno eliminato l’esenzione doganale “de minimis” per spedizioni sotto gli 800 dollari, a partire dal 29 agosto 2025. Questo vale per tutte le merci in arrivo da Paesi esteri, giustificato con motivi di sicurezza nazionale e per frenare l’importazione illegale di fentanyl. Sebbene non direttamente collegata all’accordo con l’UE, è parte della stessa agenda protezionistica americana.

In conclusione, se si volesse tracciare una linea tra vincitori e vinti, gli Stati

Uniti sembrano aver ottenuto il maggior vantaggio. Le concessioni europee, in particolare nel settore energetico e militare, indicano una posizione più debole. Gli USA hanno protetto settori strategici (acciaio, alluminio) e aperto la strada per eliminare barriere normative europee su prodotti agricoli e automotive. Per l’Europa, si tratta di un “male minore”, accettato per evitare uno scontro diretto in un momento delicato anche sul piano geopolitico, segnato dalla crisi ucraina e dall’assenza di aiuti militari americani.

La guerra dei dazi ha mostrato ancora una volta la fragilità dell’Unione Europea nel prendere decisioni comuni. I Paesi membri hanno difeso i propri interessi nazionali, dimostrando l’incapacità di parlare con una voce sola. Lo scopo geopolitico degli Stati Uniti di dividere l’Europa sembra, almeno in parte, riuscito.

In definitiva, non ci sono veri vincitori. La guerra dei dazi rappresenta un fallimento del libero mercato e avrà ricadute negative sui consumatori e sull’economia globale, con il rischio di un rallentamento dei flussi commerciali mondiali.

di Davide Rosti

Nel secondo semestre del 2025, le imprese italiane della meccanica si trovano ad affrontare uno scenario difficile; ad evidenziarlo l’ultima indagine condotta dall’Ufficio studi di Anima Confindustria, che restituisce un quadro di progressiva fragilità per il settore. Le previsioni di molte aziende parlano apertamente di un calo del fatturato, con circa una su quattro che stima una riduzione superiore al 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La crescita appare un’ipotesi lontana, frenata da un mercato ancora instabile e da criticità operative sempre più pressanti.

Le esportazioni, da sempre uno dei motori più solidi per la meccanica italiana, mostrano segnali di contrazione. Secondo il sondaggio, solo una piccola parte del campione prevede un aumento significativo delle vendite all’estero, mentre prevalgono stime di stagnazione o di lieve calo. In particolare, il 27,5% delle aziende segnala la possibilità di un arretramento dell’export fino al 5%. Il rallentamento della domanda internazionale continua dunque a pesare sulle prospettive di crescita, soprattutto nei mercati storicamente rilevanti per il comparto.

Un altro nodo critico riguarda i margini, che risultano in sofferenza per oltre la metà delle imprese intervistate. In

molti casi si parla di una riduzione superiore al 5% nell’ultimo anno. Solo una minoranza ha riscontrato miglioramenti. Tra le cause principali vengono indicati l’aumento dei costi energetici, l’instabilità delle materie prime e le crescenti tensioni geopolitiche, fattori che stanno comprimendo la redditività e limitando la capacità di investimento delle aziende. La pressione esterna è sempre più forte: l’instabilità politica internazionale, i conflitti in corso e le tensioni commerciali tra grandi potenze economiche rendono difficile garantire la regolarità delle forniture e la prevedibilità dei costi, mettendo a dura prova la gestione operativa del settore.

«Nell'attuale scenario la meccanica italiana è stretta in una morsa caratterizzata da un lato dall'incertezza geopolitica, che pesa sulle previsioni di crescita, dall'altro lato pesano l'imprevedibile postura statunitense e l’instabilità del governo francese. I dazi sui prodotti in acciaio al 50% imposti dal governo americano danno un ulteriore colpo alla nostra bilancia commerciale negli Usa, che ricordiamo essere stata la prima meta di destinazione della meccanica rappresentata da Anima nel 2024. Tutti questi fattori generano una crescente preoccupazione nelle imprese, soprattutto sul fronte dell’export e per le quali tutto ciò si traduce in una riduzione degli scambi commerciali con l’estero. Ma a preoccupare di più è il calo della marginalità per la maggior parte delle aziende della meccanica rappresentata da Anima, causato principalmente da un aumento dei costi di produzione»

In questo contesto, il presidente di Anima Confindustria, Pietro Almici, ha espresso grande preoccupazione «Nell'attuale scenario la meccanica italiana è stretta in una morsa caratterizzata da un lato dall'incertezza geopolitica, che pesa sulle previsioni di crescita, dall'altro lato pesano l'imprevedibile postura statunitense e l’instabilità del governo francese. I dazi sui prodotti in acciaio al 50% imposti dal governo americano danno un ulteriore colpo alla nostra bilancia commerciale negli Usa, che ricordiamo essere stata la prima meta di destinazione della meccanica rappresentata da Anima nel 2024. Tutti questi fattori generano una crescente preoccupazione nelle imprese, soprattutto sul fronte dell’export e per le quali tutto ciò si traduce in una riduzione degli scambi commerciali con l’estero. Ma a preoccupare di più è il calo della marginalità per la maggior parte delle aziende della meccanica rappresentata da Anima, causato principalmente da un aumento dei costi di produzione».

Secondo Almici, è urgente invertire la rotta. «L'Ue ha inseguito per anni una politica di "idee", senza promuovere realmente il comparto manifatturiero locale. A questo va aggiunto il recente accordo con gli Stati Uniti, i cui termini prevedono centinaia di miliardi di euro diretti oltreoceano. Ora è tempo di arretrare da questa impostazione della politica economica e capire se veramente le istituzioni europee hanno la volontà di supportare le nostre imprese. Per cambiare direzione è necessario rivolgere un appello alle istituzioni, al fine di supportare il comparto manifatturiero e tutelare la produzione e il commercio dei nostri prodotti». In uno scenario globale sempre più complesso, il comparto della meccanica italiana guarda al futuro con preoccupazione, in attesa di risposte concrete dalle istituzioni europee e nazionali. Senza un piano di sostegno strutturale, le prospettive per la seconda metà dell’anno restano incerte, con un settore che rischia di perdere slancio proprio mentre si gioca la partita della transizione tecnologica ed ecologica.

Pietro Almici, Presidente Anima Confindustria

MERCATO USA E MECCANICA ITALIANA:

DAZI, INNOVAZIONE

E NUOVE SFIDE DOGANALI

di Easyfrontier

Il mercato statunitense rappresenta da sempre un orizzonte strategico per la meccanica italiana, tuttavia l'accesso a questo sbocco commerciale non è mai stato esente da complessità doganali. Negli ultimi anni, l’HTSUS (la tariffa doganale applicata dagli Stati Uniti) è stata oggetto di interventi sempre più frequenti, utilizzati come veri e propri strumenti di politica commerciale: tale cambio di paradigma ha trasformato i dazi da una semplice voce di costo a una variabile strategica, capace di ridefinire le catene di fornitura e la competitività stessa delle imprese esportatrici.

Per chi opera nel settore meccanico, ciò comporta che la valutazione di impatto che i dazi imposti a destino possono avere nelle transazioni internazionali, non può limitarsi alla verifica della voce tariffaria applicabile al prodotto finito, ma deve includere un’analisi complessiva che tenga conto di misure straordinarie, dell’origine dei componenti e di possibili revisioni regolamentari. In tale contesto, la pianificazione doganale diventa parte integrante della strategia commerciale e industriale.

Il quadro tariffario statunitense è oggi caratterizzato da una combinazione di regole ordinarie e misure specifiche. I dazi “di base” si applicano seguendo il trattamento della c.d. Most Favoured Nation (MFN – clausola della nazione più favorita), previsto nell'ambito della WTO (World Trade Organization) che assicura a tutti i Paesi, tra cui l'Unione, aliquote generalmente contenute. Per i macchinari industriali, il dazio MFN si colloca mediamente tra lo 0% e il 5%.

Le misure specifiche sono state adottate sulla base di diverse tipologie tecnico-politiche, connesse da un lato alla normativa statunitense in materia di politica commerciale e, dall’altro, a esigenze di tutela di sicurezza nazionale. L’amministrazione USA ha quindi adottato, sulla base della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962, misure per proteggere la sicurezza nazionale da importazioni che minacciano l'industria interna. Nel 2018, proprio sulla base della Section 232, l'amministrazione Trump ha imposto dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio.

A partire dal 4 giugno 2025, con una nuova Proclamazione Presidenziale, le aliquote sui prodotti in acciaio e alluminio e loro derivati, sono state aumentate al 50% ad valorem (sempre sulla base della Section 232): il dazio si applica sull’intero valore della merce per i prodotti c.d. non derivative (ad esempio una lastra grezza di acciaio, VD 7207 ) ed esclusivamente sul valore del contenuto di acciaio e alluminio per i prodotti derivative (prodotti laminati piatti rientranti nelle VD 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 o 7226).

Per prodotti derivative si intendono solo ed esclusivamente i prodotti listati nella Presidential Proclamation 9980 e non tutti i prodotti che contengono acciaio e alluminio. La merce assogget-

tata ai dazi su acciaio e alluminio deve essere accompagnata da una dichiarazione precisa e certificata del valore del contenuto di acciaio o alluminio. L'Unione è attualmente soggetta a questa nuova aliquota, a differenza del Regno Unito, che mantiene un'aliquota del 25%, peraltro, alle stesse condizioni fissate per l’UE e gli altri Paesi. Limitatamente ai prodotti derivative e non derivative che contengono alluminio russo – in qualsiasi misura – essi restano soggetti per l’intero valore del prodotto ad un’aliquota del 200%. Alla stessa aliquota, saranno assoggettati anche quei prodotti, derivative e non derivative, contenenti alluminio, per i quali non sia possibile dimostrare l’origine dell’alluminio e che l’alluminio non sia stato “smelt and cast” in Russia.

A partire dal 1° agosto 2025, è entrato in vigore, sempre sulla base della Section 232, un dazio ad valorem aggiuntivo del 50% sul contenuto di rame per una vasta gamma di prodotti rientranti nei capitoli 74 e in quattro codici del capitolo 85 dell’HTSUS. Il dazio aggiuntivo sul contenuto in rame non si applica, ad esempio a tutto il valvolame e rubinetteria (capitolo 84), né ad altri prodotti classificati nel medesimo capitolo. Il dazio si applica a prodotti come rame raffinato, leghe, semilavorati, tubi, barre e conduttori elettrici. È fondamentale

notare che l'onere fiscale è calcolato esclusivamente sul valore del contenuto di rame, mentre il valore residuo del prodotto (materiali non in rame) rimane soggetto ai dazi standard. Le dichiarazioni doganali devono quindi specificare in modo distinto il valore del contenuto in rame e il valore non in rame, applicando le rispettive aliquote.

Il 5 settembre 2025 è stato emesso l’Executive Order 14346 (“Modifying the Scope of Reciprocal Tariffs and Establishing Procedures for Implementing Trade and Security Agreements”) che ridefinisce il processo di esenzione per le tariffe delle Section 232. L'Ordine Esecutivo modifica l'Allegato II del precedente Executive Order 14257, che elencava i prodotti esentati dai dazi reciproci. Sono state aggiunte nuove esenzioni per categorie di beni considerati strategici, come alcuni minerali critici, metalli preziosi in polvere e specifici prodotti farmaceutici che sono già oggetto di indagini della Sezione 232. Allo stesso tempo, alcuni prodotti precedentemente esentati, come l'idrossido di alluminio, resine e silicone, sono stati rimossi dall'elenco e sono ora soggetti ai dazi.

Implicazioni per le imprese della meccanica

Per le imprese italiane della meccanica, in particolare per quelle che si affacciano per la prima volta sul mercato statunitense, la variabile doganale è fondamentale: la corretta classificazione tariffaria, la gestione delle regole di origine non preferenziale, l’individuazione di eventuali esenzioni e l’utilizzo degli strumenti di accertamento formale (ITV, IVO e binding ruling negli USA) rappresentano passaggi decisivi per garantire, laddove possibile, un altro grado di competitività.

In tale scenario, la compliance doganale diventa parte integrante della strategia industriale. È cruciale che la pianificazione doganale tenga conto del processo di fabbricazione e dell'origine dei singoli componenti. Un'analisi accurata e preventiva della supply chain permette di evitare dazi non previsti, trasformando la capacità di anticipare l'impatto delle regole commerciali in maggiore stabilità e competitività sui mercati.

Programmi di compliance USA: CTPAT e ACE

Oltre alla gestione strategica dei dazi, l'efficienza delle operazioni doganali negli Stati Uniti dipende sempre più dall'adesione a specifici programmi di sicurezza e semplificazione.

Il Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT) è un programma di partnership volontaria promosso dal Customs and Border Protection (CBP) statunitense. Sebbene le im-

prese italiane non possano aderirvi direttamente, possono ottenere gli stessi vantaggi grazie all'accordo di Mutuo Riconoscimento (MRA) siglato tra USA e UE. Questo accordo stabilisce che le aziende europee in possesso della certificazione di Operatore Economico Autorizzato (AEO), rilasciata dalle autorità doganali UE, siano considerate equivalenti ai partner CTPAT. Per un'impresa meccanica italiana, ottenere l'attestato AEO-S (Security) o AEO-F (Full) significa essere riconosciuti come partner a basso rischio dal CBP, con conseguente riduzione dei controlli ispettivi, tempi di sdoganamento più rapidi e priorità di elaborazione in caso di interruzioni della catena logistica. Non è solo una scelta di sicurezza, ma un fattore strategico che snellisce le operazioni e rafforza la credibilità nei confronti dei clienti americani.

Un secondo pilastro è rappresentato dall'Automated Commercial Environment (ACE), un'unica piattaforma digitale sviluppata dal CBP per gestire tutte le operazioni doganali. L'ACE funge da "single window" per l'invio e la gestione di dati commerciali, consentendo a importatori, esportatori e spedizionieri di sottoporre elettronicamente tutta la documentazione necessaria per lo sdoganamento delle merci. Questo include non solo la dichiarazione di importazione (Entry Summary Declaration), ma anche la gestione dei manifesti di carico, delle licenze e delle altre informazioni richieste da circa 47 agenzie governative USA (Partner Government Agencies). Per le imprese esportatrici, l'utilizzo di ACE rende obbligatorio fornire dati completi e coerenti in formato digitale. L'integrazione dei propri sistemi gestionali con la piattaforma ACE è quindi un requisito tecnico essenziale per garantire efficienza e continuità nelle operazioni di esportazione, riducendo al minimo errori e potenziali ritardi.

Transizione digitale e dazi USA

L’utilizzo di strumenti digitali dedicati come quelli sviluppati da Easyfrontier Technologies nell’ambito della piattaforma EasyDownload e quelli messi a disposizione da altri operatori per la gestione di classifica, origine e dichiarazioni doganali, può svolgere una funzione pivotale, quantomeno in termini di certezza e verificabilità delle informazioni fornite, automazione dei processi di sdoganamento (che possono essere accelerati anche del 100%) e condivisione e accessibilità a banche dati e strumenti di accertamento di origine, classifica e valore.

La transizione digitale, che interessa l'intera filiera della meccanica, si estende anche alla gestione delle operazioni doganali: i dati commerciali e tecnici, che un tempo venivano trattati in modo frammentario, diventano oggi una risorsa strategica da gestire in maniera integrata e in tempo reale. L'adozione di soluzioni digitali per la compliance doganale permette di automatizzare processi, ridurre il rischio di errori umani che possono portare a sanzioni e ottimizzare i costi operativi. Più che un semplice adeguamento tecnologico, la digitalizzazione della logistica e della compliance doganale si configura come un fattore di competitività, posizionando le aziende come partner affidabili in mercati complessi come quello statunitense.

Il "nuovo" della meccanica si esprime non solo nell'innovazione tecnologica dei prodotti o nella trasformazione digitale dei processi produttivi, ma anche nella capacità di affrontare scenari doganali sempre più articolati. Per le imprese associate ad Anima Confindustria è attivo il servizio Dogana Facile, che potrà fornire indicazioni e soluzioni sia in merito alle tematiche connesse a dazi e restrizioni nel commercio internazionale sia in materia di snellimento delle procedure doganali.

EASYDOWNLOAD: LA DOGANA DIGITALE

IN UN CLICK

La leva digitale per gestire la dogana

In un contesto industriale sempre più integrato con i mercati internazionali, una gestione efficiente e tracciabile delle operazioni doganali rappresenta una leva fondamentale per le imprese della meccanica che operano con l’estero.

Per questo, Easyfrontier, società di consulenza specializzata in materia doganale e partner tecnico del servizio Dogana Facile di Anima Confindustria, ha sviluppato EasyDownload, una soluzione software pensata per semplificare e ottimizzare la gestione delle dichiarazioni doganali elettroniche.

Con EasyDownload, le aziende possono accedere direttamente alla documentazione doganale, senza doverla richiedere a soggetti terzi come trasportatori, spedizionieri o corrieri espresso.

Il Visto uscire a portata di mano

Funzionalità tecniche

Il software dispone di numerose funzionalità tecniche, che permettono di:

• recuperare in autonomia le dichiarazioni doganali in formato .xml presenti sul portale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM);

• consultare facilmente a video i dati principali delle dichiarazioni (MRN, data, classificazione doganale, ecc.);

• scaricare le dichiarazioni in formato .pdf o i dati in esse contenuti in formato .xls o .csv;

• scaricare massivamente tutti i documenti doganali con un solo click;

• conservare e archiviare i file in qualsiasi modalità;

La versione Silver del software consente, inoltre, di scaricare, in formato .xml e .pdf, il visto uscire elettronico (Ivisto), un documento necessario per la corretta gestione delle esportazioni. Lo strumento permette, pertanto, di ottenere una visione completa e aggiornata dei flussi doganali, rafforzando il controllo sulle attività di import e di export, al fine di garantire una corretta compliance normativa.

Grazie alle sue funzionalità in continua evoluzione, EasyDownload è la scelta ideale per una dogana più smart, controllata e integrata nei processi aziendali.

PER INFORMAZIONI:

Carmela Massaro - Responsabile Dogana Facile ANIMA Confindustria, Via Scarsellini 13, Milano Tel. 02.45418305 E-mail: massaro@anima.it

Le idee fanno l’industria

L’Italia importa oggi oltre il 90% delle materie prime critiche necessarie alla sua manifattura avanzata, con un tasso di raccolta dei RAEE fermo al 30% contro il 65% richiesto dall’Europa. Una dipendenza che mette a rischio settori ad alto valore aggiunto come aerospazio, robotica, semiconduttori ed elettromedicale, e che rischia di rallentare la transizione ecologica. Eppure, nei rifiuti e nelle risorse naturali del Paese si nasconde una parte importante della risposta.

Lo dimostra lo studio realizzato da TEHA e Iren, secondo cui con 1,2 miliardi di investimenti l’Italia potrebbe tagliare del 31% le importazioni entro il 2040. Una sfida che passa da tre leve decisive: aumentare la raccolta e il trattamento dei RAEE, sviluppare impianti innovativi di raffinazione e riciclo e creare un mercato domestico delle materie prime seconde. È in questa direzione che si muove Iren, con progetti come il nuovo impianto in Valdarno per il recupero di oro, argento, rame e palladio dalle schede elettroniche, o l’osservatorio RigeneRare che punta a mappare e condividere i dati sulla filiera.

Accanto ai grandi player, un tessuto di startup e PMI italiane e mondiali sta trasformando l’urban mining in realtà industriale. AraBat utilizza bucce d’arancia e scarti agricoli

per estrarre litio e cobalto da batterie esauste; RarEarth recupera terre rare dai motori elettrici di scooter e monopattini; f3nice ricava da rottami metallici polveri per la stampa 3D, riducendo del 70% le emissioni rispetto ai processi convenzionali. Un movimento in crescita che, dalle discariche ai laboratori high-tech, sta dimostrando come l’innovazione possa ridisegnare l’approvvigionamento di materie prime.

Parallelamente, la bioeconomia circolare si afferma come altro grande pilastro industriale: in Italia vale già quasi 450 miliardi di euro, pari al 10% del PIL, e rappresenta il 14% del totale europeo. Bioplastiche, biocarburanti, materiali bio-based per edilizia, automotive e cosmesi stanno sostituendo derivati fossili e materie critiche, generando occupazione e rilancio territoriale. Il settore, tuttavia, chiede una governance più stabile e strumenti normativi adeguati per sprigionare appieno il suo potenziale.

Insieme, questi percorsi delineano una traiettoria chiara: l’Italia può rafforzare la propria autonomia industriale e competitività ripensando il valore dei rifiuti e delle risorse rinnovabili. Un cambio di paradigma che intreccia ricerca, impianti industriali, startup e bioeconomie territoriali, con l’obiettivo di trasformare scarti e sottoprodotti in asset strategici per il futuro.

La bioeconomia circolare si afferma come altro grande pilastro industriale: in Italia vale già quasi 450 miliardi di euro, pari al 10% del PIL, e rappresenta il 14% del totale europeo

di Daniele Bettini

Materie prime:

l’Italia spreca i suoi RAEE, ma il litio geotermico può cambiare la partita

Solo il 30% dei rifiuti elettronici viene raccolto e oltre il 90% dei materiali più preziosi prende la via dell’estero. Lo studio Iren–TEHA denuncia i colli di bottiglia della filiera nazionale, ma apre anche scenari di rilancio: dall’urban mining al litio nascosto sotto i nostri territori, fino a un’industria del riciclo in grado di ridurre del 31% le importazioni entro il 2040. Una sfida che l’Italia non può più rinviare. Ne parliamo con Nicolò Serpella, Senior Professional, Area Energy e Utility TEHA Group.

Uno dei temi chiave è lo scale-up industriale: che ruolo possono giocare i centri studi e di scenario come TEHA nel far dialogare ricerca, imprese e policy-maker su questi fronti? Dove si rompe oggi la catena tra tecnologia disponibile, investimenti e attuazione normativa?

«Sul fronte RAEE, il vero collo di bottiglia è a monte: in Italia la raccolta si è fermata al 30% (contro un target europeo del 65%), con procedure d’infrazione già avviate e una dotazione impiantistica insufficiente nelle fasi avanzate» risponde così alla nostra prima domanda Nicolò Serpella, Senior Professional, Area Energy e Utility TEHA Group «Ne deriva, aggiunge, che oltre il 90% delle frazioni a maggior valore lascia il Paese dopo un pre-trattamento meccanico, senza consolidare una filiera nazionale delle materie prime seconde (MPS). La priorità indicata dal nostro ultimo Studio Strategico (la roadmap italiana per le materie prime critiche: proposte operative per sostenere la competitività industriale del paese e le opportunità offerte dalle materie prime critiche) è far crescere volumi e qualità della raccolta,

ambito in cui l’IA può essere una leva interessante per migliorare il tracciamento dei rifiuti raccolti». Parallelamente, occorre sviluppare impianti “innovativi” e creare un mercato domestico delle MPS (criteri end-of-waste, stimoli all’impiego), per promuovere l’economia circolare dei RAEE. In parallelo, il “green mining” nei giacimenti dismessi è un’opzione praticabile se supportata da una mappatura aggiornata della disponibilità di materie prime nei giacimenti in Italia e procedure di autorizzazione stabili. Lo Studio sottolinea il potenziale di estrazione di litio da salamoie geotermiche come opportunità per il Paese, con concentrazioni rilevanti nel corridoio Lazio–Toscana–Campania e progetti in sviluppo nell’area di Cesano.

Una criticità della catena riguarda gli investimenti in capacità di raffinazione e processing delle materie prime, in cui l’Europa registra una quota limitata di investimenti rispetto ai competitor. Senza una specializzazione domestica nel processing, l’estrazione o l’urban mining non si traducono in autonomia di filiera. La Roadmap suggerisce di individuare aree di specializzazione (ad esempio in connessione al potenziale del litio geotermico) e di coordinare a livello UE per non disperdere economie di scala. Nel percorso di scale-up industriale, centri studi come TEHA possono giocare un ruolo chiave per individuare ambiti industriali e di policy su cui è prioritario intervenire per promuovere l’economia circolare in Italia e il dialogo tra centri di ricerca, imprese e policy-maker in modo tale da convergere su priorità condivise. Infatti, le attività di analisi come le nostre quantificano esposizione e dipendenza del sistema produttivo dalle materie prime critiche, mappando dove si genera valore e dove si annidano i colli

di bottiglia. La metodologia dello Studio con Iren mira proprio a questo: integrazione di quadro normativo europeo e nazionale, individuazione di best practices, analisi della dipendenza industriale italiana di materie prime grezze e semilavorati e la valutazione della produzione “a rischio” e di filiere strategiche in cui l’approvvigionamento di CRM (critica row material) risulta essenziale.

Quali Paesi esteri — europei o extraeuropei — offrono i modelli più utili da cui prendere spunto per costruire una filiera nazionale delle CRM? Germania, Francia e i grandi player asiatici sembrano aver imboccato strade diverse. Qual è la più adatta all’Italia?

Guardando ai modelli esteri, si delineano tre approcci da cui l’Italia può attingere in modo selettivo. Germania e Francia stanno spingendo su una catena integrata — dall’estrazione al riciclo — con un focus esplicito sulla circolarità e una forte concentrazione dei nuovi progetti europei di raffinazione del litio proprio nei loro ecosistemi industriali (oltre 20 iniziative in UE, con cluster in Germania e Francia). Al polo opposto, la Finlandia dimostra una forte specializzazione nel processing: oggi raffina una quota rilevante del fabbisogno europeo di cobalto e, grazie a processi avanzati, evidenzia anche un vantaggio ambientale rispetto a competitor extra-UE. È la prova che ancorare la filiera sul mid-stream vicino ai mercati finali riduce rischio, tempi logistici e opacità sugli standard ambientali. Una terza via è quella del Giappone, imperniata su una regia pubblico-industriale stabile (JOGMEC): supporto finanziario lungo l’intera catena, partenariati esteri e stockpiling selettivo; un modello pensato per economie manifatturiere aperte che devono compensare l’assenza di risorse domestiche con capacità di trasformazione e strumenti di garanzia. Sullo sfondo, la dominanza cinese nelle fasi di processing resta il discrimine strategico: senza una risposta coordinata su investimenti e specializzazioni europee, la dipendenza persiste.

Per l’Italia, lo Studio con Iren sottolinea la priorità di capitalizzare il nostro know-how chimico-metallurgico — puntando su processing e raffinazione da sviluppare parallela-

mente alla capacità estrattiva in materie prime strategiche su cui l’Italia può valorizzare un potenziale estrattivo rilevante, come ad esempio il litio geotermico. Fondamentale sarà anche coordinare questa strategia con urban mining e un mercato domestico delle materie prime seconde, in modo tale da valorizzare le CRM contenute nei RAEE che ad oggi vengono esportate all’estero. A questo va affiancata una politica estera industriale coerente: partnership mirate – anche nel quadro Piano Mattei e degli accordi già siglati con Francia e Germania — per co-sviluppare prime lavorazioni in loco, allineando sostenibilità e sicurezza degli approvvigionamenti.

Quanto è concreta — nei numeri — la possibilità di ridurre le importazioni italiane grazie allo sviluppo interno di filiere e tecnologie di riciclo?

Il vostro studio parla di un taglio del 31% con 1,2 miliardi di investimenti entro il 2040. Ci sono scenari alternativi? Qual è, oggi, lo scenario “realistico” e quello “ottimistico”?

Una delle leve principali per ridurre le importazioni italiane è l’urban mining: oggi solo il 30% dei RAEE è raccolto correttamente e oltre il 90% delle componenti a maggior valore viene esportato dopo un pre-trattamento, segno di una filiera che non è adeguata a valorizzare il contenuto delle materie prime critiche nei RAEE. L’uso delle materie prime seconde nel manifatturiero è una condizione abilitante (anche tramite incentivi) per valorizzare tali volumi riciclati, riducendo il gap di costo rispetto alle materie prime vergini e in tal modo sostenendo lo sviluppo di una capacità industriale di riciclo delle materie prime con costi competitivi.

In questo quadro, definiremmo “realistico” il conseguimento del 31% entro il 2040 a condizione di attuare integralmente le tre leve indicate, ovvero raccolta/logistica, impianti di trattamento e mercato MPS e di ridurre l’attuale dispersione di valore post-pretrattamento; è lo scenario quantitativamente esplicitato nello Studio. Per contro, uno scenario “ottimistico” potrebbe coincidere con la piena specializzazione nel mid-stream e il riassorbimento dei flussi oggi esportati, che permetterebbe di azzerare le importazioni in alcune categorie (es. tungsteno, nichel, stagno) e di superare nettamente il 31% sui alcuni singole materie prime critiche.

Urban mining e riciclo al centro della strategia italiana

Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, in quest’intervista evidenzia come l’Italia possa ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime critiche puntando sull’urban mining, sul recupero da RAEE e batterie e sulla bio-raffinazione. Settori strategici come aerospazio, robotica, semiconduttori ed elettromedicale sono i più vulnerabili, ma anche quelli che beneficerebbero maggiormente da una filiera nazionale. Restano da superare ostacoli legati a raccolta, autorizzazioni e competenze, mentre Iren si pone come attore di riferimento con progetti concreti e impianti innovativi già operativi.

Qual è oggi la strategia più efficace per ridurre la dipendenza dell’Italia dalle importazioni di materie prime critiche (CRM)? Nel documento si evidenziano quattro linee di sviluppo: estrazione, raffinazione, urban mining e partnership. Quale tra queste ha il potenziale più immediato per produrre impatti concreti nei prossimi 3-5 anni?

Le quattro linee di sviluppo indicate sono tutte fondamentali per ridurre la dipendenza dell’Europa verso l’estero. Tuttavia, l'urban mining, il processo che estrae materie prime secondarie dai rifiuti, ha a mio avviso il potenziale più immediato, grazie alla disponibilità di materie prime critiche già presenti nei flussi di rifiuti, come i RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Questo approccio potrebbe essere scalato rapidamente nei prossimi 3-5 anni, poiché l'Italia ha una forte base industriale per il trattamento dei rifiuti e l'economia circolare. Nel breve-medio termine, la priorità deve essere la ricostruzione delle competenze minerarie e la promozione di un piano di esplorazione mineraria nazionale che quantifichi l’effettivo potenziale dei siti italiani.

Quali tecnologie – tra green mining, bio-raffinazione, recupero dai RAEE o altre – risultano oggi più promettenti in termini di efficienza, scalabilità e impatto ambientale? In particolare, vorremmo sapere se il recupero da RAEE e batterie può realmente coprire una parte significativa del fabbisogno italiano entro il 2030?

La bio-raffinazione e il recupero dai RAEE si dimostrano particolarmente promettenti. Il recupero da RAEE è cruciale, poiché permette di riutilizzare materiali critici come il litio, il cobalto e il rame, con un impatto ambientale ridotto rispetto all'estrazione primaria. Secondo lo studio realizzato da Iren insieme a TEHA Group, il recupero dai RAEE e dalle batterie potrebbe coprire una parte rilevante del fabbisogno italiano entro il 2030, a condizione però di migliorare i tassi di raccolta e il trattamento. Ricordiamo che l’Italia risulta il terzultimo Paese in UE per tasso di raccolta di questi materiali, con solo il 30% dei volumi raccolti rispetto ad una media europea del 46%.

Quali materie prime critiche si prestano meglio al recupero e riciclo secondo i dati attuali? Il documento cita gallio, indio, terre rare, niobio e tungsteno: sono davvero “riciclabili” su scala industriale? Quali ostacoli rimangono? qual è il risparmio in termini economici e come quantificate il "risparmio ambientale"?

Materie come rame, nichel, alluminio e terre rare sono già riciclabili su scala industriale, seppure con alcuni ostacoli legati ai processi tecnologici e alla quantità disponibile nei

flussi di rifiuti. La sfida maggiore riguarda la bassa efficienza della raccolta dei RAEE in Italia, ma migliorando la capacità impiantistica e i sistemi di tracciabilità, il recupero di queste materie prime critiche può diventare un pilastro fondamentale. Un’altra sfida riguarda le tecnologie necessarie per recuperare tali materiali, poiché le proprietà chimiche simili tra i metalli rendono difficile una separazione efficiente. Le multiutility come IREN sono però le sole che possono indirizzare gli investimenti in questa direzione, promuovendo quindi impianti avanzati per il trattamento dei RAEE necessari per promuovere un sistema circolare, e coinvolgendo gli stakeholder pubblici e privati legati a tali filiere.

Quali sono i settori industriali italiani che si avvantaggerebbero maggiormente da una filiera nazionale delle CRM? Il focus è su settori ad alto valore aggiunto (aerospazio, robotica, semiconduttori, elettromedicale): qual è oggi la loro vulnerabilità e priorità di intervento?

I settori ad alto valore aggiunto come aerospazio, robotica, semiconduttori ed elettromedicale sono quelli che trarrebbero i maggiori benefici. La loro vulnerabilità è alta poiché dipendono da materie prime critiche come gallio, indio e tungsteno, che sono importati in volumi limitati ma essenziali per la loro produzione. Per esempio, un potenziale blocco delle importazioni di gallio e indio, con solo 90 tonnellate importate per un valore di 5,7 milioni di euro, potrebbe mettere a rischio quasi 16 miliardi di Euro di produzione nei settori della robotica e dei semiconduttori.

A che punto è realmente l’Italia nella roadmap delle CRM? Quali sono i player industriali e territoriali più avanzati e quali mancano all’appello? Sono citati im-

pianti pilota, progetti geotermici, giacimenti dismessi: quali sono i progetti già finanziati e operativi? Quale Paese ha già percorso questa strada con successo, ci si può ispirare a qualcuno in questo senso?

L'Italia ha fatto progressi significativi, ma sono ancora necessari investimenti in infrastrutture e competenze. L'approvazione del Decreto Materie Prime Critiche nel 2024 rappresenta un passo importante, ma la creazione di impianti pilota e l'attivazione di progetti strategici sono ancora in fase di sviluppo e, inoltre, i finanziamenti attualmente messi in campo sono ancora ridotti per poter pensare a una strategia di accelerazione strutturale della filiera. Guardando oltre i confini nazionali, il Giappone rappresenta sicuramente un caso studio, con l’istituzione di un ente governativo per la sicurezza dei metalli e dell’energia (JOGMEC) che sostiene le imprese attive nella raffinazione e del processing delle CRM. In Europa, Francia e Germania hanno istituito fondi specifici per rafforzare l'intera supply chain delle Materie Prime Critiche.

Il documento stima che 1,2 miliardi di euro di investimenti potrebbero ridurre la dipendenza italiana del 31% entro il 2040. È una stima realistica? Come si distribuiscono questi investimenti tra impianti, ricerca, esplorazione e riciclo? Quali strumenti (Fondo Made in Italy, Piano Mattei) stanno realmente entrando in funzione?

La stima è realistica, ma richiede un piano ben strutturato che distribuisca gli investimenti tra estrazione, raffinazione, ricerca e riciclo. Sebbene la cifra sia ambiziosa, se destinata correttamente e se supportata da fondi strategici come il Fondo Made in Italy, può ridurre sostanzialmente la dipendenza.

Quali sono i principali rischi e nodi critici da affrontare per costruire una strategia italiana vincente sulle CRM? Si parla di ritardi autorizzativi, mancanza di mappature minerarie, scarsi volumi RAEE raccolti, gap di competenze: qual è il punto più urgente da sbloccare e da dove dovrebbe partire la politica industriale?

I principali ostacoli includono ritardi autorizzativi e la scarsa raccolta dei RAEE. Il nodo critico immediato da affrontare riguarda la creazione di un sistema di raccolta più ef- fi -

ciente e una politica di gestione delle risorse minerarie che favorisca un'estrazione e un riciclo sostenibile. In particolare, al centro delle priorità c’è la necessità di processing, che garantisca maggiore trasparenza sulle modalità di lavorazione del materiale e sul rispetto degli standard ambientali e dei diritti umani. In questo contesto, l’Italia dispone di un solido know-how industriale nel trattamento chimico e fisico che può essere valorizzato per la raffinazione delle Materie Prime Critiche grazie alle competenze sviluppate nei settori chimico e metallurgico.

Qual è stato e quale sarà il ruolo di Iren nell’attuazione della roadmap italiana per le Materie Prime Critiche? In qualità di utility multi-servizi con forti competenze nel trattamento rifiuti e nell’economia circolare, quali progetti concreti sta portando avanti Iren (es. RAEE, impianti pilota, urban mining)? Quale contributo può offrire un soggetto come Iren per accelerare la creazione di una filiera nazionale delle CRM? In quale modo sarebbe importante riuscire a connettere con questo percorso i cittadini e l'Europa?

Iren, con le sue competenze nel trattamento dei rifiuti e nell'economia circolare, è già oggi apripista di un percorso di sviluppo nazionale. Oltre alla collaborazione con TEHA Group sullo studio e sulla formulazione di una strategia sulle MPC, nel luglio 2024 il Gruppo ha infatti lanciato RigeneRare, l’osservatorio che intende sviluppare, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori la raccolta, sistematizzazione e la messa a fattor comune di dati ed informazioni inerenti lo stato dell’arte della filiera. Nel dicembre dello stesso anno, inoltre, il Gruppo ha inaugurato in Valdarno il primo impianto per il trattamento delle schede elettroniche provenienti dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. L’impianto consente l’estrazione, la selezione e il recupero di metalli quali oro, argento, palladio e rame, introducendo un nuovo paradigma di sostenibilità a filiera corta votato all’economia circolare. Le attività dell’impianto consentiranno infatti di creare sinergie con il vicino distretto orafo aretino, attraverso il recupero dei metalli lavorati nella struttura, generando concretamente valore aggiunto per il territorio.

Dalle discariche miniere urbane.

Il futuro è già qui.

Nei film di fantascienza le discariche si allargano fino a coprire tutta la Terra, diventando oasi per reietti o luoghi di fantomatici scontri tra miserabili. Raramente gli sceneggiatori hanno sbagliato più clamorosamente. Se i rifiuti organici sono già preziosi e, debitamente lavorati, diventano biocarburanti e fertilizzanti, le discariche di domani, se ben gestite e organizzate, saranno vere e proprie miniere. Anzi, probabilmente non ci saranno neppure più, dal momento che molti si stanno organizzando per ritirarli prima che diventino tali.

Se infatti pensiamo in un’ottica circolare e inseriamo la servitizzazione, tutti i prodotti o i mezzi di produzione “affittati” potrebbero essere ritirati a fine vita dal produttore stesso, pronto ad aggiornarli, magari a smembrarli e a rimetterli in circolazione dopo aver riutilizzato quanto possibile.

Uno scenario radicale e lontano, ma che già oggi si sta realizzando in alcuni suoi aspetti: molte PMI e startup lavorano nel recuperare materie prime preziose da scarti industriali e non.

La pugliese AraBat è una di queste: utilizza scarti alimentari, come bucce d’arancia e foglie di carciofo, per innestare processi di idrometallurgia verde che consentono di estrarre metalli preziosi — come litio, cobalto e nichel — da batterie esauste e RAEE. Materie prime seconde sulle quali magari non potremo contare come sistema Paese, ma che potranno presto acquistare un peso significativo. RarEarth, fondata nel 2023 da due giovani italiani, estrae terre rare dai rifiuti elettronici tramite tecnologie brevettate, per realizzare magneti NdFeB (molto utilizzati nei motori elettrici ad alta efficienza). Lavorano su motori elettrici di scooter, biciclette e monopattini e studiano come estrarre questi elementi anche da turbine eoliche, batterie d’auto e dagli scarti prodotti durante la fabbricazione dei magneti (che rappresentano circa il 30 % del materiale totale).

Sono solo due esempi, ma in Italia e nel mondo è un trend che si declina in tutti i settori e con tutte le materie prime seconde. BiRex estrae cellulosa per carta e packaging, ma anche per oggetti di design, da rifiuti agroalimentari derivati dalla produzione di birra e caffè, e chitina da gusci di gamberi. Come Coffeefrom, che — partendo dai fondi di caffè — realizza nuovi materiali termoplastici, riciclati e biobased. In UK, Bioscope usa il bioleaching microbico (tecnica che prevede l’impiego di microbi per separare metalli preziosi dai rifiuti elettronici) per estrarre oro e terre rare dalle schede elettroniche; Brain AG in Germania ha creato il modulo BioXtractor, un'unità containerizzata che usa microrganismi per estrarre oro, argento, platino e palladio da ceneri industriali e RAEE. Mine Innovation in Nuova Zelanda e Phoenix Tailings (USA) fanno più o meno la stessa cosa, così come Noveon Magnetics (USA), Renewables Metals (Filippine), Nth Cycle (USA), Remretech (Svizzera) e Metaloop (Austria): tutte focalizzate sul recupero di metalli critici da RAEE e batterie.

Un’idea interessante è quella dell’italiana f3nice, che ricicla scarti metallici industriali trasformandoli in polveri per stampa 3D (SLM) e nuovi materiali. «Oggi f3nice è in grado di recuperare e trasformare in polvere una vasta gamma di metalli: leghe di nichel (come l’Inconel, molto usato nell’oil & gas), acciai inox, leghe di rame, alluminio e perfino leghe customizzate per applicazioni specifiche», spiega Luisa Elena Mondora, cofounder di f3nice. «La materia prima non è “vergine”: recuperiamo scarti industriali, componenti dismessi e perfino vecchie polveri fuori specifica. Quanto all’approvvigionamento: in questi anni ci siamo strutturati per lavorare direttamente con gli stock dismessi dei nostri partner industriali. Non siamo una fonderia con grandi volumi, ma un centro di R&D e produzione selettiva, con una rete di fornitori che ci garantisce materiale pulito, tracciabile e adatto all’atomizzazione».

Qual è l’impatto ambientale che “risparmiate”? E quali materiali sostituite recuperando gli scarti?

«Parliamo spesso del fatto che l’Additive Manufacturing riduce gli scarti in fase di stampa — ed è vero — ma f3nice lavora prima, nella produzione della polvere. Grazie a un’analisi LCA (Life Cycle Assessment) sul nostro processo, abbiamo dimostrato che produrre polvere da scarto metallico permette di tagliare fino al 70 % delle emissioni di CO₂ equivalente rispetto alla produzione convenzionale. Questo significa meno estrazione mineraria, meno trasporto intercontinentale e meno energia. In termini pratici, se recuperiamo componenti in acciaio inox da una lavorazione meccanica o rame da un cavo offshore, evitiamo l’estrazione primaria e sostituiamo polveri prodotte da minerale o lingotto vergine. È un passo concreto verso l’economia circolare».

Quali sono le caratteristiche del materiale che producete? Per cosa può essere utilizzato?

«Produciamo polveri sferiche con distribuzioni granulometriche adatte alle principali tecnologie AM: dal Laser Powder Bed Fusion (LPBF) al Binder Jetting e al Directed Energy Deposition (DED). Le caratteristiche morfologiche, chimiche e meccaniche sono validate attraverso test interni e in collaborazione con università e clienti industriali. Per quanto riguarda gli impieghi, alcuni dei materiali che produciamo sono pensati specificamente per settori molto

esigenti: oil & gas, aerospazio, automotive. f3nice nasce proprio nel contesto oil & gas, anche grazie all’esperienza dei founder nel mondo energy. È per questo che mettiamo una cura quasi maniacale nella qualità e tracciabilità di ogni batch di polvere. Oggi, in parallelo, sviluppiamo anche leghe su misura per applicazioni in idrogeno e in ambienti estremi».

Quali altre startup o aziende avete incontrato in ambiti simili? Ritenete che le discariche di oggi saranno le miniere di domani?

«Assolutamente sì, ed è proprio da questa visione che è nata f3nice. La “miniera urbana” — fatta di rottami, impianti dismessi e materiali oggi destinati alla discarica — è un asset sottovalutato. Con i giusti strumenti di separazione, pulizia e atomizzazione può diventare la base di una filiera sostenibile per il manifatturiero avanzato. A livello europeo ci sono altri attori che si stanno muovendo: dai produttori di polveri green alle fonderie digitali, ma ancora poche realtà hanno una visione endtoend come la nostra. Collaboriamo con università, competence center, end users internazionali e grandi aziende; il nostro tratto distintivo resta lo sviluppo interno dell’intero processo — dalla selezione dello scarto alla validazione del materiale stampato».

Bioeconomia circolare: una via strategica per l'autosufficienza industriale

La bioeconomia circolare emerge come una risposta strategica alle sfide globali e nazionali, offrendo soluzioni concrete per la sostenibilità ambientale e la sicurezza economica dell'Italia. In un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche e da una crescente dipendenza da materie prime critiche importate, l'Italia si trova nella necessità di diversificare le proprie fonti di approvvigionamento e ridurre la vulnerabilità delle proprie filiere produttive. La valorizzazione delle risorse biologiche rinnovabili, provenienti da agricoltura, silvicoltura, mare e scarti agroindustriali, rappresenta un'opportunità per sviluppare un'economia più resiliente e meno esposta a rischi esterni. In questo scenario, la bioeconomia circolare non solo contribuisce alla transizione ecologica, ma si configura anche come un motore di innovazione, occupazione e competitività industriale, in particolare per le aree rurali e marginali del Paese. Mario bonaccorso, direttore.

Che cos'è la bioeconomia e perché oggi può essere considerata una leva strategica per la sicurezza economica e industriale dell'Italia, oltre che per la sostenibilità ambientale?

La bioeconomia circolare è un sistema socio-economico basato sull’uso di risorse biologiche rinnovabili provenienti da terra e mare – come colture agricole, foreste, alghe – ma anche su scarti, residui e sottoprodotti, impiegati come materie prime per produrre alimenti, mangimi, materiali, energia e prodotti industriali. Pilastri della transizione ecologica, la bioeconomia e la sua dimensione circolare sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi climatici e ambientali, ma rappresentano anche una leva strategica per l’economia nazionale. In Italia, dove la dipendenza da materie prime fossili e critiche è ancora molto alta, investire nella bioeconomia significa, infatti, ridurre le importazioni, valorizzare risorse già disponibili sul territorio – come i sottoprodotti agricoli, la filiera forestale o i rifiuti organici – e generare nuova occupazione, innovazione e competitività industriale.

Tra i settori più rilevanti spicca la chimica bio-based, che utilizza zuccheri, oli vegetali o lignina per produrre molecole in grado di sostituire derivati petrolchimici. Le bioplastiche, biodegradabili e compostabili, trovano applicazione nel packaging e nei prodotti monouso, contribuendo a ridurre la plastica convenzionale.

Altro settore chiave è quello dei biocarburanti e del biometano, utilizzati nei trasporti pesanti, in agricoltura e persino in aviazione. Essi rappresentano un'alternativa concreta all’importazione di gasolio o gas naturale.

Oltre ai benefici ambientali – riduzione delle emissioni, minore produzione di rifiuti, riconversione di impianti dismessi – la bioeconomia offre concrete opportunità di sviluppo per le aree rurali e marginali, contribuendo alla rigenerazione territoriale, al rilancio di filiere locali e alla crescita di un’economia più resiliente.

In quali settori industriali la bioeconomia può ridurre concretamente la dipendenza da materie prime critiche o importate?

In Italia sono già attivi numerosi dimostratori industriali ad approccio circolare, fortemente radicati nei territori, che hanno raggiunto una scala nazionale ed europea.

Anche i materiali compositi bio-based – come quelli a base di fibra di canapa, lino o cellulosa – stanno trovando applicazione nell’edilizia, nell'automotive e nell’arredo. Gli enzimi industriali, invece, sono utilizzati per rendere più sostenibili i processi nei settori tessile, alimentare e chimico. Infine, prodotti come biolubrificanti, bioerbicidi, ingredienti cosmetici biodegradabili e detergenti naturali, se sviluppati all’interno di progetti territoriali integrati, coinvolgendo comunità e stakeholder locali, possono trasformare modelli produttivi tradizionali in occasioni concrete di crescita e innovazione sostenibile.

Biocarburanti e bioplastiche: quanto sono realmente scalabili oggi e quali settori ne beneficiano?

Biocarburanti e bioplastiche sono tra le applicazioni più mature della bioeconomia e già oggi trovano impieghi su larga scala in vari settori. Tuttavia, la loro scalabilità dipende da diversi fattori: competitività dei costi, disponibilità di materie prime, infrastrutture industriali adeguate e –soprattutto – un quadro normativo favorevole.

In Italia esiste un portafoglio crescente di prodotti bio-based che stanno trasformando anche settori tradizionali, come quello agricolo, offrendo soluzioni come biolubrifi-

canti per macchine agricole, pacciamature biodegradabili, biofitosanitari, biostimolanti, prodotti per la concia dei semi o per il rilascio controllato di fertilizzanti. Tuttavia, l’assenza di una governance sistemica e di strumenti normativi adeguati – come codici Ateco e NACE specifici per le bioraffinerie e i bioprodotti – frena lo sviluppo del settore, nonostante le grandi potenzialità esistenti.

Quali materiali bio-based o tecnologie emergenti potrebbero affermarsi nel prossimo futuro come alternativa reale alle materie prime critiche oggi importate?

Secondo l’XI Rapporto sulla Bioeconomia pubblicato a giugno 2025 da Intesa Sanpaolo con il Cluster SPRING, nel 2024 la bioeconomia ha generato un output pari a 3.042 miliardi di euro nell’UE27 (8,7% del PIL), impiegando oltre 17 milioni di persone. In Italia, il valore della produzione ha raggiunto i 426,8 miliardi di euro, pari a circa il 10% dell'economia nazionale e al 7,7% dell'occupazione. L’Italia risulta specializzata in questo ambito, rappresentando il 14% dell’intera bioeconomia europea, un peso superiore rispetto al suo contributo complessivo all’economia UE (12,4%).

Le bioraffinerie italiane, già oggi attive nella produzione di bioprodotti, hanno un elevato potenziale di crescita. Le nuove tecnologie in fase di sviluppo – dalla fermentazione microbica all’uso di miceli, scarti organici, alghe e fibre naturali – potranno espandere l'offerta di materiali innovativi nei settori tessile (es. ortica, canapa, micelio), edilizia, design, automotive, packaging, agricoltura e cosmesi.

Per liberare appieno questo potenziale, è però indispensabile superare l’attuale logica “a silos” e favorire un approccio olistico e integrato, supportato da un quadro normativo stabile e coerente. In particolare, la definizione della bioeconomia all’interno di una legge nazionale – come avvenuto per l’economia circolare – rappresenterebbe un passaggio fondamentale per consolidare una visione strategica e abilitare uno sviluppo industriale diffuso.

Novità dell’Accordo

Stato-Regioni 2025: la nuova formazione del datore di lavoro

di Marco Albanese, Responsabile Sicurezza Anima Confindustria

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 segna una svolta nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al ruolo del datore di lavoro. L’articolo analizza le novità normative, il legame con la giurisprudenza e il contributo delle figure professionali coinvolte, evidenziando come la formazione diventi uno strumento strategico per la tutela dell’azienda e dei lavoratori.

Dal 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta di un documento molto atteso, che segna un cambiamento importante, soprattutto nel modo in cui viene affrontata la formazione del datore di lavoro.

Non è semplicemente un aggiornamento normativo, ma rappresenta un vero e proprio cambiamento culturale: fino ad oggi la formazione è stata spesso vissuta come un obbligo da adempiere, un passaggio formale da completare per essere in regola. Questo Accordo segna un cambiamento nel modo di vedere la formazione. Formare chi ha la responsabilità di guidare un’impresa non è più solo un dovere imposto dalla legge, ma diventa una necessità concreta per proteggere l’azienda, tutelare i lavoratori e garantire la continuità dell’attività nel tempo. In effetti, il testo introduce una visione più ampia, in cui la formazione

diventa uno strumento strategico di prevenzione, gestione e organizzazione del lavoro. Viene sottolineata l’importanza di percorsi formativi di qualità, efficaci, specifici e misurabili nel tempo. In questo contesto il datore di lavoro non è più solo un destinatario passivo delle norme, ma un soggetto attivo che, se adeguatamente formato, può orientare le scelte aziendali in modo più sicuro e responsabile. Al riguardo è opportuno ricordare che, oltre all’introduzione della formazione obbligatoria per il datore di lavoro, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 (Schema 1) introduce una serie di novità rilevanti. In particolare si segnalano importanti cambiamenti relativi alla durata e periodicità degli aggiornamenti, all’introduzione di nuovi corsi specifici per figure professionali e attrezzature, nonché alla definizione più rigorosa dei requisiti per i soggetti formatori e delle modalità di erogazione della formazione. Di fatto, il nuovo Accordo mira a integrare la sicurezza

nel cuore della gestione aziendale, evitando approcci formali e puntando su strumenti concreti.

Nel contesto attuale la formazione non è più soltanto un adempimento formale, ma si configura come uno strumento strategico di prevenzione e protezione, capace di incidere in modo concreto sulla gestione del rischio in azienda. La sua efficacia si misura non solo nei risultati in termini di riduzione degli infortuni, ma anche nella capacità di rafforzare la cultura organizzativa e di responsabilizzare tutte le figure coinvolte.

Se formare correttamente i lavoratori significa ridurre la probabilità di incidenti, formare il datore di lavoro in modo consapevole permette di costruire un sistema di prevenzione coerente, attivo e integrato nei processi aziendali. L’Accordo Stato-Regioni 2025 evidenzia proprio questo aspetto: la responsabilità del datore di lavoro non si esaurisce nella nomina di un RSPP o nella predisposizione dei

documenti di valutazione dei rischi. Al contrario, è chiamato a comprendere i pericoli specifici della propria attività, a valutare gli scenari di rischio e a intervenire direttamente nelle scelte organizzative e gestionali.

Inoltre, la formazione è anche uno strumento concreto di tutela giuridica. In molte sentenze, la giurisprudenza ha infatti sottolineato che, quando si verificano incidenti, la mancanza di un’adeguata formazione può comportare una responsabilità diretta per il datore di lavoro, anche nel caso in cui l’errore sia stato commesso dal lavoratore. Per questo motivo, formare in modo corretto non significa solo prevenire, ma anche essere in grado di dimostrare di aver agito con la necessaria attenzione e responsabilità nella conduzione dell’impresa.

Altro aspetto rilevante è la stretta integrazione tra formazione e vigilanza che si evince dal nuovo Accordo. Non basta più limitarsi all’erogazione di un corso, è essenziale che le competenze acquisite vengano realmente applicate nella quotidianità lavorativa. La sicurezza sul lavoro non è un compito che riguarda solo pochi soggetti, ma un sistema in cui tutti i protagonisti dell’azienda devono essere coinvolti e partecipare attivamente, ciascuno con il proprio ruolo e responsabilità (Schema 2).

In questo quadro la formazione del preposto assume un ruolo strategico e complementare rispetto a quella del datore di lavoro. Grazie a una preparazione specifica e mirata, il preposto può svolgere efficacemente il controllo sul campo, individuando tempestivamente situazioni di rischio e segnalando eventuali irregolarità. Questo consente di assicurare che le misure di sicurezza stabilite dal datore di lavoro vengano concretamente rispettate.

La formazione del datore di lavoro rappresenta la base su cui si fonda l’intero sistema di prevenzione, definendo responsabilità e obiettivi. A sua volta, il preposto, attraverso un percorso for-

mativo dedicato, traduce queste direttive in azioni pratiche, diventando un punto di raccordo fondamentale tra teoria e pratica.

Questo collegamento tra i due livelli formativi garantisce una vigilanza efficace che, oltre a prevenire gli infortuni, rafforza la posizione dell’azienda in caso di ispezioni o contenziosi, dimostrando un impegno concreto e continuo nella tutela della salute e sicurezza.

In sintesi, il nuovo approccio valorizza la sinergia tra formazione e vigilanza, considerandole elementi interdipendenti di un unico sistema. La preparazione del preposto, strettamente collegata a quella del datore di lavoro, è fondamentale per mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza e promuovere una cultura della prevenzione efficace e condivisa.

Verso una formazione realmente utile

Una delle innovazioni più significative dell’Accordo 2025 riguarda la personalizzazione dei percorsi formativi. Viene infatti superata la logica tradizionale, basata su corsi generici e standardizzati, validi per ogni tipo di azienda o lavoratore, in favore di un modello basato su contenuti su misura, coerenti con i rischi specifici e reali dell’attività svolta.

Ciò significa che oggi non basta più trattare i concetti generali di sicurezza o elencare norme e procedure. Serve invece costruire percorsi formativi in grado di affrontare situazioni operative concrete, tipiche del settore produttivo di riferimento. La formazione diventa così uno strumento utile, applicabile nella quotidianità, e non solo una voce da spuntare su una checklist normativa.

Anche per il datore di lavoro si impone un cambio di prospettiva, poiché è necessario che acquisisca una visione integrata in grado di tenere insieme la dimensione operativa, quella normativa

e quella organizzativa della sicurezza. Solo adottando questo approccio completo potrà guidare con competenza e consapevolezza un sistema efficace di prevenzione.

Rispetto al passato, il nuovo modello formativo comporta tre cambiamenti principali: