10 minute read

«Open IMT»: la ricerca è aperta a tutti

La Scuola IMT ha lanciato il suo magazine di divulgazione scientifica.

Chat GTP, l’algoritmo di intelligenza artificiale di cui si parla da mesi, è davvero così abile ed efficiente da poter presto sostituire alcune professionalità?

Advertisement

Nelle nostre città, le piattaforme di affitto come Airbnb trasformaranno interi quartieri in villaggi turistici?

Come si fa a contrastare l’individualismo, e a promuovere l’altruismo e la cooperazione?

Questi temi, diversissimi tra loro, sono solo alcuni esempi di approfondimento – spunti di riflessione generati dai più recenti studi e ricerche – offerti dal neonato magazine di divulgazione scientifica della Scuola IMT. Si chiama «Open IMT» ed è un canale di comunicazione aggiuntivo attraverso il quale la Scuola si propone, forte della competenza dei suoi ricercatori, di fare divulgazione scientifica rivolta sia al pubblico generale sia ad alcuni settori specifici, sui grandi temi della scienza, della società, e delle loro intersezioni.

Il magazine, già dal nome dichiara le sue intenzioni e il suo programma: la voglia dell’istituzione universitaria di aprirsi al dialogo con la cittadinanza, far circolare liberamente le idee, e stimolare interesse e partecipazione.

«Open IMT» vuole offrirsi come ‘guida’ per orientare i cittadini, fornendo chiavi di lettura e di interpretazione dei fenomeni che riguardano la ricerca scientifica, l’innovazione, e la società nel suo complesso, dando risalto e visibilità a un approccio alla ricerca –quello multidisciplinare tipico proprio della Scuola – che è fondamentale nell’interpretazione della società contemporanea e della sua complessità.

Oggi è in corso un dibattito sul ruolo e l’importanza della Terza Missione delle università, quella in aggiunta alle due tradizionali di ricerca e didattica. Questa missione consiste, in breve, nel «trasferimento di conoscenza» da parte del mondo accademico verso la società: non solo nel senso in cui la si intende di solito, ovvero la produzione di tecnologie, brevetti ricavati dalla ricerca, ritorno economico immediato, ma anche trasferimento di cultura e di conoscenze che aumentino il generale livello di benessere dei cittadini e lo sviluppo di consapevolezza civile.

Pietro Greco, giornalista da poco scomparso, aveva molto a cuore la questione e parlava a questo proposito di «cittadinanza scientifica», il bagaglio di conoscenze – non tanto e non solo di contenuti della ‘scienza’, ma soprattutto di che cosa è ‘Scienza’ nelle sue dimensioni metodologiche, economiche, ed etiche – di cui ciascuno dovrebbe essere dotato per partecipare consapevolmente alla vita democratica. Ormai sempre più spesso capita di doversi esprimere o prendere decisioni su argomenti che hanno una forte componente scientifica: pensiamo solo ai vaccini, al cambiamento climatico, all’intelligenza artificiale … L’università e il mondo della ricerca dovrebbero vivere come un dovere la condivisione di conoscenze, e lo sforzo per aprirsi – nel linguaggio e nella comunicazione

– verso tutti i tipi di pubblico. Proprio per questo, partendo dai modelli più attuali e condivisi nell’ambito degli studi sulla comunicazione della scienza, «Open IMT» mira a un approccio alla narrazione della ricerca scientifica che sia coinvolgente e accattivante – per coinvolgere un pubblico non specialista non potrebbe essere diversamente – ma che aumenti la consapevolezza dei cittadini sui temi chiave del dibattito nella attuale società della conoscenza. Un piccolo progetto nel solco di un grande e importante dibattito.

«Open IMT» (www.openimt.it) è stato creato grazie a un finanziamento del Ministero della Ricerca dedicato ai progetti di diffusione della cultura scientifica. È stato lanciato il 30 settembre 2022, in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, data significativa per il coinvolgimento e la partecipazione della Scuola, come di tutto il mondo della ricerca, alla vita sociale.

Benessere e acqua. Una vecchia storia

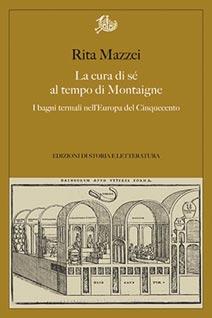

Il ricco e documentato volume della studiosa lucchese Rita Mazzei traccia una dettagliata mappa storica e geografica della pratica dei bagni termali, abitudine terapeutica che, nel tardo Rinascimento, divenne una moda di straordinario successo, arrivando ad accompagnare il processo di aristocratizzazione della società europea di antico regime.

Promosse e incoraggiate dai medici sin dal Medioevo, nel corso del Cinquecento le cure termali divennero una sorta di panacea per ogni male e una pratica terapeutico-sociale a cui le classi dominanti dell’epoca non potevano e non volevano sottrarsi. Mazzei ci mostra in che modo località come Abano, Pozzuoli, Acqui e, soprattutto, Lucca divennero tappe irrinunciabili e obbligate per chiunque avesse le possibilità economiche per soggiornarvi e godere dei benefici effetti delle loro acque.

I ‘bagni’, dunque, come status, non diversamente dai tempi attuali, se pensiamo al successo di cui godono oggi le moderne Spa (acronimo di Salus Per Aquam, del resto), con il loro contorno di rituali benefici e wellness di lusso.

Nel Cinquecento tutto il bel mondo frequenta le terme: papi e cardinali, principi e principesse, potenti aristocratici e letterati. E a godere di particolare successo sono proprio i balnea Lucensia. Grazie alla bontà delle loro acque e alla posizione geografica estremamente favorevole, le terme lucchesi diventano la metà principale di un pellegrinaggio d’élite, e hanno tra i loro più assidui frequentatori, oltre a Montaigne, prelati romani, primo fra tutti il «gran cardinale» Alessandro Farnese, e numerosi aristocratici, tra cui vari membri della famiglia Gonzaga, che possono trovare ospitalità nelle sontuose ville di grandi mercanti e banchieri come i Buonvisi, gli Arnolfini e i Guidiccioni, e servirsi delle competenze di medici lucchesi come Agostino Ricchi, archiatra pontificio di Giulio II e Paolo IV.

La ricostruzione di Mazzei si sofferma in particolare sulla natura “sociale” delle terme che, da spazio terapeutico, si trasformano in un’occasione di incontri in cui sviluppare i riti della socialità aristocratica e tessere relazioni politiche sottraendosi ai canoni dell’ufficialità. Uno spazio abitato anche dalle donne visto che, parallelamente alle cure, al passare le acque, nelle località termali si svolge una ricca e articolata vita mondana che ha tra i suoi protagonisti illustri dame aristocratiche, coinvolte nella fitta trama delle trattative matrimoniali nobiliari o desiderose di combattere il loro «humor melanconico», come la principessa Isabella di Capua. Le terme, dunque, come osservatorio privilegiato e illuminante dei comportamenti, dei consumi, degli usi e delle pratiche sanitarie della società aristocratica nell’Europa del tardo Rinascimento.

Rita Mazzei, La cura di sé al tempo di Montaigne. I bagni termali nell’Europa del Cinquecento, Edizioni di storia e letteratura, Roma 2022

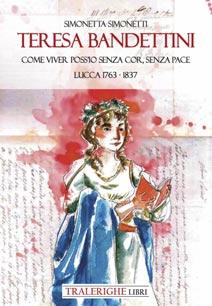

Attingendo a un ricchissimo epistolario conservato presso la Biblioteca Statale e l’Archivio di Stato di Lucca, il libro della lucchese Simonetta Simonetti traccia un’interessante biografia di Teresa Bandettini, la poetessa danzatrice che, nata nel 1763, divenne una celebre e acclamata poetessa estemporanea.

Un’esistenza movimentata e vivace quella di Teresa Bandettini: la madre, Alba Maria Micheli, la avvia piccolissima alla professione di ballerina, così che Teresa possa contribuire alle finanze familiari, dissestate dalla morte precoce del padre. Ma Alba le impartisce anche i primi rudimenti della lettura e della scrittura, accendendo nella bambina un fuoco appassionato che non si spegnerà mai: di nascosto, Teresa legge Petrarca, Ariosto, Goldoni e Metastasio, la star letteraria dell’epoca, e si interessa alla mitologia. Quando finalmente la madre si renderà conto dello straordinario potenziale della figlia, Teresa potrà dedicarsi liberamente alla lettura e alla scrittura. Parallelamente alla carriera di danzatrice, Teresa impara il latino, traduce Ovidio e Virgilio e comincia a esibirsi in pubblico improvvisando versi. Inizia così un lungo periodo di viaggi, esperienze ed esibizioni, che la porteranno a conoscere e a stringere relazioni con letterati e celebri eruditi dell’epoca, da Monti a Parini, da Mascheroni ad Alfieri.

Teresa si esibisce nei teatri più importanti e viene ammessa nell’Accademia dell’Arcadia con il nome arcadico di Amarilli Etrusca.

Nel 1789, dopo il matrimonio con il lucchese Pietro Landucci, abbandona definitivamente la danza per dedicarsi esclusivamente alla poesia. Sono anni di grandi successi e soddisfazioni per la Ballerina Letterata, l’Improvvisatrice Commossa, capace di rivitalizzare con grande pathos e straordinaria inventiva metrica e poetica i classici soggetti mitologici di gusto arcadico. Teresa incontra Napoleone, viene apprezzata dalla sorella di lui, Elisa, principessa di Lucca dal 1805, e, ancor più, da Maria Luisa di Borbone, che le conserverà la pensione che aveva ottenuto in epoca napoleonica e progetterà di trascrivere e conservare tutti i suoi testi. La promessa verrà mantenuta dal figlio Carlo Ludovico, che nel 1835 farà pubblicare le Poesie estemporanee di Amarilli Etrusca, due anni prima della morte della poetessa.

Simonetta Simonetti, Teresa Bandettini. Come viver poss’io senza cor, senza pace. Lucca 1763-1837, Tralerighe Libri, Lucca 2022

200 anni di Capannori

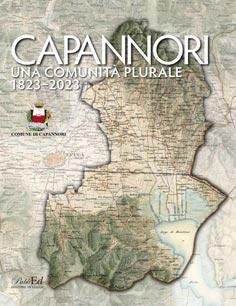

Esce per PubliEd Capannori. Una comunità plurale 1823-2023, il volume promosso dall’amministrazione comunale per celebrare il bicentenario del Comune che ricorrerà il prossimo 24 settembre.

Il libro, curato dal professor Claudio Rovai e dall’architetto Gilberto Bedini, con i testi, tra gli altri, di Giovanni Massoni, Sebastiano Micheli e Maria Panattoni, non è un’opera strettamente cronologica, bensì una narrazione corale che intende mettere in luce il percorso culturale e originale di questo giovane comune del territorio, facendo emergere temi, memorie, percorsi di ricerca e di approfondimento, quasi l’inizio di un’ulteriore occasione di studio e di ricerca storiografica.

Il volume ha al centro una comunità nata 200 anni fa, quando, con il decreto ducale del 24 settembre 1823, Maria Luisa di Borbone ne decretò l’origine; il territorio, all’epoca, era decisamente più ampio di quello odierno, dal momento che comprendeva anche le frazioni di Badia Pozzeveri e l’intero comune di Porcari, che si separerà da Capannori nel 1913. Una storia particolare quella raccontata dagli autori dove spicca l’anomala situazione della sede comunale, ospitata per 155 anni nel centro storico di Lucca e che solo nel 1978 ha trovato la sua sede naturale nella frazione capoluogo di Capannori.

Da lì in poi, come si racconta nel libro, prende il via una nuova fase che trova il suo culmine nel decreto del presidente Mattarella del febbraio 2017 con il quale si riconosce a Capannori il titolo di città; una città diffusa e non monocentrica, certamente, ma costruita in poco più di 40 anni attraverso la progressiva realizzazione di un sistema di servizi, di istituzione di poli culturali e di spazi pubblici, di riferimenti unitari che sono la chiave di identità di una comunità distribuita in un territorio di 156 km quadrati.

Il volume è corredato da foto, alcune anche d’epoca, e documenti di archivio, e presenta numerose schede tematiche e ben 12 schede biografiche di personaggi illustri, dall’architetto Lorenzo Nottolini alla santa Gemma Galgani, dal sacerdote e martire della Resistenza don Aldo Mei all’attrice Elena Zareschi, dall’esploratore Carlo Piaggia all’inventore Felice Matteucci, padre, insieme a Eugenio Barsanti, del primo motore a scoppio. Una speciale sezione riporta infine i nomi di tutti gli amministratori del Comune di Capannori dal 1823 al 2023.

Capannori. Una comunità plurale 1823-2023, a cura di Claudio Rovai e Gilberto Bedini, PubliEd, Lucca 2022

Ferrovie del Messico è un piccolo miracolo letterario: un romanzo ‘letterario’ di oltre ottocento pagine, scritto da un autore che si autodefinisce «dilettante» e pubblicato da una piccola casa editrice indipendente che in un anno scarso di presenza in libreria è arrivato alla tredicesima edizione vendendo oltre venticinquemila copie. Ultima consacrazione, l’inserimento nella dozzina del Premio Strega.

Cose imprevedibili e mirabili accadono anche nell’editoria italiana.

Il romanzo di Griffi merita senza dubbio il successo che sta avendo: Ferrovie del Messico è una festa della narrazione, un tripudio di digressioni e di «giardini dei sentieri che si biforcano», un turbinio di personaggi e storie che l’autore riesce a tenere insieme con grande maestria. È un romanzo-mondo, come molti l’hanno definito, un romanzo-matrioska che contiene tante storie, tanti generi e tante lingue. Un romanzo storico, ma anche una travolgente avventura picaresca, e una girandola di citazioni e riferimenti letterari.

Un romanzo-mondo che, però, si svolge quasi interamente ad Asti, dove prende avvio la vicenda: l’8 febbraio 1944 Francesco ‘Cesco’ Magetti, ventitreenne milite della Guardia nazionale repubblicana, tormentato da un atroce mal di denti e ossessionato dall’idrolitina, riceve dal suo superiore un ordine quanto meno bizzarro: compilare una mappa dettagliata delle ferrovie del Messico. La richiesta suona immediatamente assurda e grottesca, ma arriva dalla Germania e non può essere disattesa.

L’ordine bislacco mette in moto il meccanismo narrativo e Cesco, novello cavaliere alle prese con la sua personale quête, precipita in una spirale di avventure e incontri, alla disperata ricerca della Historia poética y pintoresca de los ferrocarriles en Mexico, libro leggendario che forse esiste o forse no.

Inizia quindi un tortuoso pellegrinaggio, dalla biblioteca al cimitero di San Rocco, dove i cadaveri vengono smaltiti in un bollitore industriale, da un campo di golf al dopolavoro, dai bagni pubblici a Dresda… Lo spazio si frammenta e si ricostruisce, grazie anche agli strampalati personaggi che accompagnano Cesco e che contribuiscono a ricreare un’altra mappa, forse quella del Messico o forse quella degli infiniti labirinti narrativi che il romanzo ci schiude.

I riferimenti, i rimandi e le citazioni sono innumerevoli: Fenoglio e Roberto Bolaño, David Foster Wallace e il Pinocchio di Collodi, Michele Mari e la lettura postmoderna…

Un grande affresco rocambolesco e ironico, disincantato, lirico e grottesco, che celebra la potenza e la meraviglia della narrazione.

Gian Marco Griffi, Ferrovie del Messico, Laurana Editore, Milano 2022

Periodico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Referenze fotografiche (con riferimento alle pagine della rivista) Irene Taddei

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66-67, 68, 69, 70, 72, 73, 106-107, 109, 110, 111, 112, 113, 114-115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 Alamy Ltd.: 102 - Annne, Generative AI, Adobe Stock: 124-125 - Archivio fotografico Cassa di Risparmio di Lucca: 10-11 - Archivio fotografico Filiera Futura: 126Archivio fotografico Fondazione Carnevale Viareggio: 94-95, 98, 99, 100, 101 - Mattia Balsamini: 14-15 - Michal Bednarek, Shutterstock: 45 - Laura Casotti e Ilaria Genovesi: 52-53 - Giulio Ciampoltrini: 56, 57, 58 - Marco Ciccolella: 132 - commons.wikimedia.org: 104 - Comune di Capannori: 90, 91 - Comune di Massarosa: 127Mauro De Bettio: 80-81, 82, 85, 86, 87 - Foto Alcide, Lucca: 16, 17, 18-19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33, 36, 38, 41, 43, 71 - Georg, Generative AI, Adobe Stock: 128-129 - Lucio Ghilardi: 6-7, 8-9, 12-13, 54 - Giovanni Hänninen: 25 - Luca Lupi: 4-5, 26-27 - Paolo Mazzei: 96 (2) - Anacleto Nicoletti: 48, 51 - Caterina Salvi Westbrooke: 97 - Elena Schweitzer, Adobe Stock: 50-51 - Beatrice Speranza 78, 79 - Team Skysurveying Geometri, Rossini, Mungai e Coli: 92 - TensorSpark, Generative AI, Adobe Stock: 122-123 - Video&Video: 88-89, 92, 93 - Andrea Vierucci: 96 (1) - www.openimt.it: 136, 137

Le illustrazioni alle pagine 2, 106, 134, 138 sono state realizzate da Diletta Impresario

La Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, scusandosi anticipatamente per l’involontaria omissione di referenze fotografiche, è disponibile ad assolvere eventuali diritti.

Periodico della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Finito di stampare nel mese di giugno 2023 da Tipografia Tommasi