FAZITGESPRÄCH

Merkur-Chef

Andreas Gaugg im Interview

FAZITGESPRÄCH

Merkur-Chef

Andreas Gaugg im Interview

August 2025

FAZITESSAY

Christian Wabl über das furchtbare Verbrechen an einer Grazer Schule

Wirtschaft und mehr. Aus dem Süden.

FAZITTHEMA

Von Christian Klepej

In der Bundesrepublik gilt es aktuell drei neue Richter für das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu bestellen. Dessen 16 Richter werden zur Hälfte vom Bundestag auf Vorschlag des zuständigen Parlamentsausschuss gewählt, die andere Hälfte vom Bundesrat. Die Union hatte den Vorsitzenden Richter am Bundesarbeitsgericht, Günter Spinner, in Stellung gebracht, die SPD die beiden Juristinnen und Rechtsprofessorinnen Ann-Katrin Kaufhold (LMU München) sowie Frauke Brosius-Gersdorf (Uni Potsdam). Und vor allem um letztere Nominierung ist ein heftiger Streit entstanden, der vorerst damit endete, dass die eigentlich schon für letzte Woche geplante Wahl auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Nicht ganz drei Wochen gingen dieser Entscheidung voraus und vor allem ein Brosius-Zitat aus einer Festschrift wurde dabei immer intensiver diskutiert: »Die Annahme, dass die Menschenwürde überall gelte, wo menschliches Leben existiert, ist ein biologistisch-naturalistischer Fehlschluss.« Es geht also um das komplexe Thema Abtreibung. Brosius hat des öfteren vertreten,

Unsere Demokratie kann nicht nur das sein, was Linke für demokratisch halten

* Ich etwa bin von der tiefen Überzeugung geprägt, dass ein jedes empfangene Kind auch geboren werden sollte. Und jede Schwangere Beratung und Unterstützung erfahren sollte. Dazu habe ich im Dezember 2018 einen mir sehr wichtigen Text geschrieben. Hier zum Nachlesen: bit.ly/F149Ed

Abtreibungen (zumindest) bis zum Ende des dritten Schwangerschaftsmonats völlig freizustellen bzw. unter bestimmten (nicht näher definierten) Umständen auch bis zum Ende einer Schwangerschaft zu ermöglichen. Worauf der »biologistisch-naturalistische Fehlschluss« hinweist; sie selbst hat das mittlerweile relativiert und spricht nur mehr von den ersten drei Monaten. In den Tagen nach dieser Wahlverschiebung entstand nun vor allem in den öffentlich-rechtlichen Medien und bei linken Kommentatoren der »Narrativ« einer reaktionären und rechtsaffinen »Kampagne« gegen Brosius. Auf Wikipedia diskutiert und proklamiert man ganz selbstverständlich, dass da »die asozialen Medien, die AfD und katholische Fundamentalisten« dahinter stehen würden. Gleichzeitig hört man auch oft aus dem linken Lager, dass man »keinen Kulturkampf« führen wolle. Ich sage Ihnen, wir sind mitten drin in diesem Kulturkampf. Und bin mir sicher – ich habe diese Bestellungssache von Anfang an mitverfolgt –, es gab keine »Kampagne« und schon gar keine von »rechten« (ist gleich »rechtsextremen«) Netzwerken. Was stattfand war beispielsweise eine Mailaktion des Vereins »1000plus«, einer christlich geprägten Schwangeren- und Familienberatung, an alle Unionsabgeordneten, die darauf abzielte, dass diese nicht für Brosius stimmen sollten. Eine an sich mehr als basisdemokratische, vollkommen selbstverständliche Sache, die unter umgekehrten Vorzeichen wahrscheinlich mit zahlreichen Preisen bundesdeutscher Demokratieförderungsinstitutionen ausgestattet worden wäre. Aber 1000plus ist halt keine Lobby für etwa sich als Katzen identifizierende Personen oder auch kein Verein, der sich der Enteignung aller Besitzhabenden verschrieben hat, nein, es ist ein Verein, der dafür eintritt, dass es möglichst wenig Abtreibungen* gibt. Und damit wird er etwa in diversen Nachrichtenformaten ständig durch die Attribuierung »rechtspopulistisch«, »AfD-nahe« (was er nicht ist) oder Ähnliches negativ punziert und fortfolgernd als nicht mit »unserer Demokratie« (wie sie sie meinen) vereinbar geoutet. Zudem wird ins Blaue hinein einfach postuliert, alle Kri-

tiker der präsumtiven Höchstrichterin würden dieser ihre juristische Qualitfikation absprechen. Selbstverständlich meistens in Verbindung mit dem Hinweis auf einen patriarchalen Grundungeist, weil Brosius eine Frau ist und eine Frau in solch einem Amt in den Köpfen der alten verzopften Rechten ja nicht vorstellbar sei. Das ist natürlich veritabler Unsinn. Und Kulturkampf. Aus guten Gründen werden die Verfassungsrichter vom Bundestag (für eine zwölfjährige Amtszeit) gewählt. Und aus guten Gründen sollten dabei alle Kandidaten jedenfalls den äußeren Anschein möglichst großer Unbefangenheit und parteipolitischer Neutralität an den Tag legen. Die juristische Befähigung, soweit ist der Konsens aller Demokraten, wird dabei lange vor dem Kandidatenstatus geklärt und steht demnach außer Streit. Aber wenn dann eben ein Kandidat »Flanken« aufmacht, also von ihm »politische Positionen« zu sehr und zu poiniert bekannt werden, dann kann er eben als umstritten gelten. Selbstverständlich haben dann demokratische Strömungen, die solche Positionen ablehnen, das Recht, sich an die gewählten Volksvertreter zu wenden und dagegen aufzutreten. Das ist nicht rechtspopulistisch, das ist nicht fundamentalistisch. Das ist gutes Recht jedes Einzelnen. In unserer Demokratie. n

Sie erreichen den Autor unter christian.klepej@wmedia.at

Wie Klima und Wohlstand retten?

Europa zahlt für den Wandel und China macht das Geschäft. Die Debatte verlagert sich von Klimazielen zu Folgekosten.

Sicher auf Jahre

Die Merkur-Versicherung bewegt sich bei den Prämien auf die Milliarde zu. Wir sprachen mit CFO Andreas Gaugg.

Schmerz und Erinnerung

Christian Wabl packt seinen Versuch, das Grazer Schulverbrechen einzuordnen, in einen Text um Schmerz und Sprachlosigkeit.

Die Steirerin Natascha Gangl hat mit ihrem Text »da Sta« den Bachmannpreis bei den 49. Tagen der deutschsprachigen Literatur gewonnen. Michael Petrowitsch erläutert.

Seite 78

Rubriken

Editorial 3

Politicks 12Investor 32

Außenansicht 38

Oberdengler 46

Immobilien 68

Alles Kultur 78

Schluss 82

Die Seelentaucherin

Sandra Pioro verarbeitet in »Nie mehr still« ihre jüdische Familiengeschichte.

Volker Schögler hat sich mit ihr getroffen.

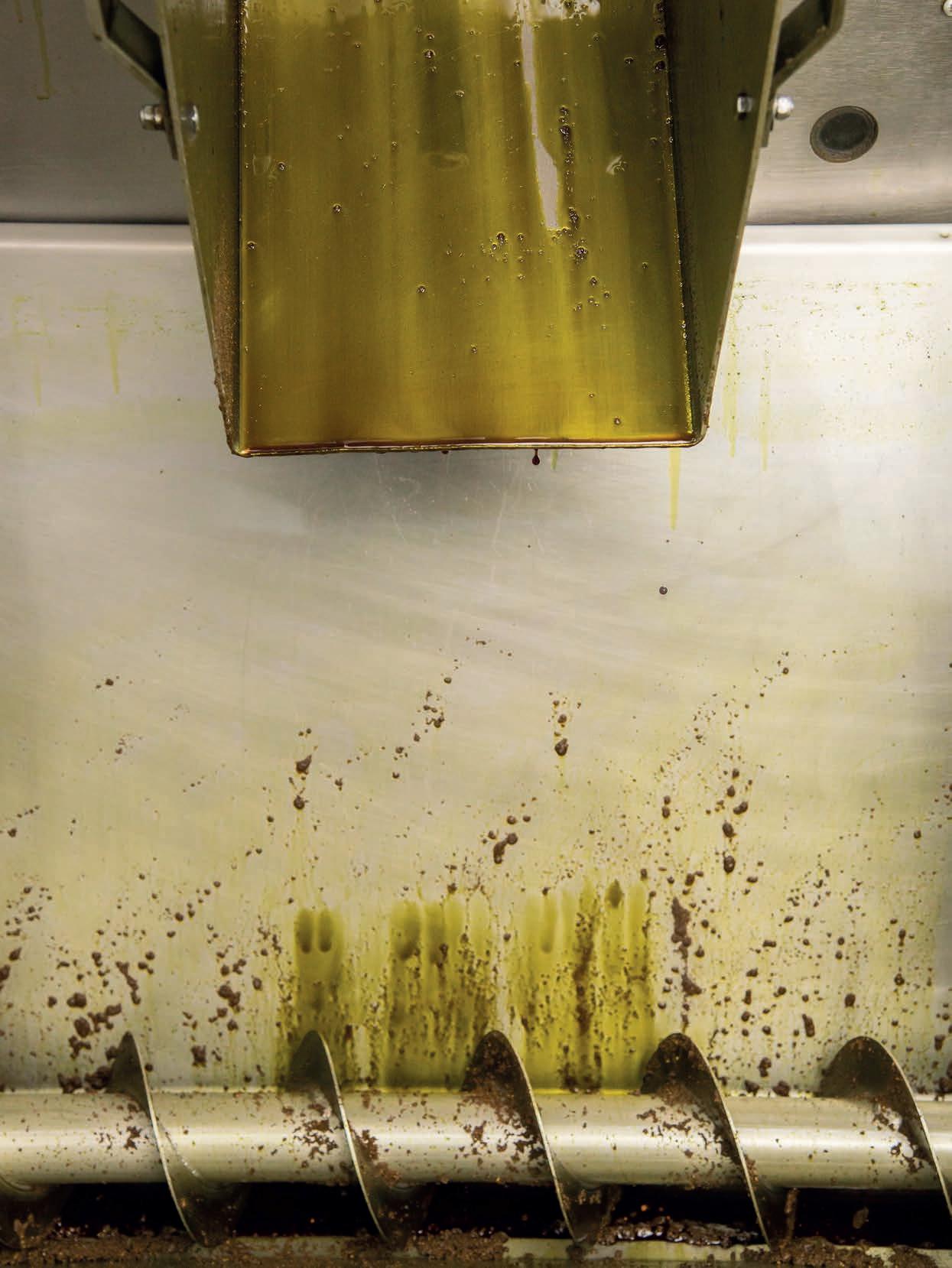

Das Salz im Kernöl

Thomas Hartlieb stellt in seiner Ölmühle in Heimschuh in vierter Generation zwei Dutzend verschiedene Speiseöle her.

Liebe Leser!

Europa kämpft für das Klima und riskiert dafür sogar seine Deindustrialisierung. Die Produkte, mit denen die EU das Klima zu retten versucht, kommen jedoch – vom E-Auto bis zu den Windradgeneratoren – immer öfter aus China. Damit rütteln wir am Fundament unseres Wohlstandes.

Im Fazitgespräch erklärt Merkur-CFO Andreas Gaugg, wie stabile Prämien und langfristige Planung das traditionsreiche Unternehmen tragen – mit der Krankenversicherung als Kernprodukt und solider Entwicklung bei Unfall- und Lebensversicherungen.

Christian Wabl widmet sich dem Grazer Schulverbrechen und versucht, das Unfassbare in Worte zu fassen. Außerdem trafen wir Sandra Pioro. In ihrem Buch »Nie mehr still« verarbeitet sie die Traumata ihrer jüdischen Familiengeschichte und schuf damit ein aufrüttelndes Buch über Identität und Erinnerung.

In einer sommerlichen Außenansicht gibt Peter Sichrovsky einen Einblick in das Tennis-Mekka Wimbledon. Und schließlich besuchten wir Thomas Hartlieb im südsteirischen Heimschuh, wo aus einer alten Mühle ein Ölparadies mit Geschmack wurde.

Gutes Lesen! -red-

IMPRESSUM

Herausgeber

Horst Futterer, Christian Klepej und Mag. Johannes Tandl

Medieninhaber & Verleger

Klepej & Tandl OG

Chefredaktion

Christian Klepej Mag. Johannes Tandl

Redaktion

Peter K. Wagner (BA), Mag. Josef Schiffer, Mag. Maryam Laura Moazedi, Dr. Volker Schögler, Mag. Johannes Pratl, Helmut Wagner, Mag. Katharina Zimmermann, Mag. Michael Petrowitsch, Kim Vas (Satz und Produktion), Vanessa Fuchs (Organisation)

Lektorat AdLiteram

Druck

Walstead-Leykam

Vertrieb & Anzeigenleitung

Horst Futterer

Kundenberatung

Irene Weber-Mzell

Redaktionsanschrift

Titelfoto von Marija Kanizaj

Schmiedgasse 38/II, A-8010 Graz T. 0316/671929*0. F.*33 office@wmedia.at fazitmagazin.at facebook.com/fazitmagazin

Fazitthema

Von Johannes Roth

Langsam, aber spürbar wandelt sich das Klima – auch jenes in der öffentlichen Wahrnehmung. Extreme Wetterereignisse werden nicht mehr ausschließlich zum Anlass genommen, strengere CO₂-Reduktionsziele zu fordern. Zunehmend rückt mit den wachsenden Kosten der klimabedingten Unwetterschäden ein anderer Aspekt ins Zentrum der Diskussion. Die Finanzierung dieser Klimafolgen wird immer häufiger als drängendes, konkretes Problem erkannt; noch dazu als eines, das im Gegensatz zum global unkoordinierten CO₂-Abbau nicht den Europas Wohlstand gefährdet.

Wer die Klimadebatte heute seriös führen will, sollte die mediale Dynamik dahinter verstehen. Dazu muss man nicht bis ins Jahr 1820 zurückgehen, als Joseph Fourier erstmals den Treibhauseffekt beschrieb – ein Blick auf die vergangenen zehn Jahre reicht aus. In diesem kurzen Zeitraum hat sich eine globale Debatte entwickelt, die in ihrer Emotionalität und Mobilisierungskraft mitunter sektenartige Züge trägt. Ausgangspunkt war das Schicksal eines jungen Mädchens aus Skandinavien, das unter psychischen Belastungen wie Depressionen und Essstörungen litt. Ihre Eltern, die sich keinen Rat wussten, schleppten sie zum Arzt. Und der diagnostizierte Asperger-Autismus. Das ist ein Krankheitsbild, das sich unter anderem in Problemen mit der Sprachentwicklung – mechanisch wirkende wiederholende »Standardphrasen«, Echolalie (Wiederholen von gehörten Wörtern oder Phrasen) – und Auffälligkeiten in der sozialen Kommunikation äußert. An Asperger Erkrankte haben oft Schwierigkeiten, einen Dialog zu führen, Einschränkungen im Gesichtsausdruck bzw. des Blickkontakts während der Kommunikation und der Gestik. Manche Erkrankte weisen auch eine starke Beschäftigung mit sich immer wiederholenden Tätigkeiten auf, einige zeigen starke soziale Auffälligkeiten, wie Probleme, sich in andere einzufühlen.

Wie Greta Thunbergs Aktivismus entstand Bei Greta Thunberg entschieden sich die Eltern, neben den anderen Therapieformen auch eine Selbsttherapie ihrer Tochter zuzulassen. Bei Greta bestand diese darin, dass sie ihren Autismus auf ein Thema (in späteren Interviews nannte sie es »Spezialinteresse«) fokussierte: den Klimawandel. Sie begann, in ihrem schwedischen Elternhaus das Licht abzuschalten, um Energie zu sparen. Ihre Eltern und ihre ältere Schwester nahmen es hin – wenn es nur gegen die Probleme der kleinen Greta helfen würde, wäre das schon in Ordnung, mögen sie sich gedacht haben. Auch als das Kind begann, sich vegan zu ernähren, zog die Familie mit. Und so kam, was kommen musste: Die aus Rücksichtnahme unwidersprochene innere Überzeugung der kindlichen Asperger-Autistin, dass nämlich der Klimawandel ein alles bedrohender Menschheitsfeind sei, manifestierte sich im Kopf des Mädchens zu einer unerschütterlichen, absoluten Wahrheit. Unbeschadet der Tatsache, dass die 12-Jährige – mitten in der Pubertät – weder charakterlich ausreichend gefestigt noch intellektuell in der Lage war, den komplexen Sachverhalt des Klimawandels und seiner politischen Folgen zu beurteilen, geschweige denn zu verstehen, ließ man sie gewähren. Dass sie für einen Schüleraufsatz zum Thema Umweltpolitik, den sie bei einem Schreibwettbewerb einer schwedischen Tageszeitung einreichte, einen Preis gewann, beförderte auch nicht gerade den sokratischen Ansatz zum notwendigen Skeptizismus. Im Gegenteil. Greta Thunberg radikalisierte sich still und leise und ihr Umfeld gleich mit.

Verführerisches Narrativ Eines der Mittel, die sie nutzte, war ihr »Schulstreik«. Das Bild, wie ein zartes, zerbrechliches Mädchen in der grauen Kühle eines Regentages mit angewinkelten Knien und einem Pappschild (»Skolstrejk för Klimatet«) vor dem schwedischen Reichstag sitzt, erregte Aufmerksamkeit. Es war viel zu stark, um von der überwiegend linken schwedischen Presse übersehen zu werden, zumal die Dürre und Hitzewelle des Jahres 2018 ausnahmsweise auch den Schweden hochsommerliche Temperaturen verschaffte. Ein gefundenes Fressen also für die Journaille, denn Reichstagswahlen standen an und Greta Thunberg bediente Klischees ohne Ende. Zu-

nächst saß sie also alleine vor dem Reichstag, während des Wahlkampfes täglich, nach den Wahlen dann nur mehr freitags. Eltern und Lehrer missbilligten den Streik zwar, ließen die 15-Jährige aber weiter gewähren. Gretas Narrativ: Die Politik sei schuld an der Klimaveränderung, zunächst die schwedische, dann die Politik weltweit, denn man würde nicht genug gegen die sich anbahnende Klimakatastrophe tun. Als es Winter wurde und Greta immer noch in ihren kindlichen Outfits vor dem Reichstag in der Kälte mit ihrem Pappschild hockte, gewann dieses Narrativ des kleinen, mutigen Mädchens, das sich im Dienst der Menschheit ganz alleine gegen die große Politik stellt, eine Eigendynamik auch außerhalb Schwedens.

Manipulation auf breiter

Plötzlich sprach die ganze Welt von Greta und der Klimakatastrophe. Der Streik fand schnell Nachahmer. Schüler auf der ganzen Welt mussten nicht lange überredet werden, sich freitags freizunehmen und für die gute Sache den Unterricht Unterricht sein zu lassen. Greta wurde zu Erwachsenenveranstaltungen eingeladen und ließ dort mit nicht unbeträchtlicher schauspielerischer Leistung ihrem heiligen Zorn freien Lauf: »How dare you?« Wie könnt ihr es wagen, schmetterte sie auf der UNO-Klimakonferenz den Politikern vor laufenden Kameras entgegen, und ihre vor Wut zitternde Stimme fand ihr Publikum ebenso wie ihr verzerrtes Gesicht und ihre gefletschten Zähne.

Das Klima sollte fortan jahrelang die Schlagzeilen beherrschen. Der Rest ist Geschichte. Schnell griffen die Mechanismen der linksgrünen Hegemonie. Wer das Kind kritisierte oder ihre Thesen hinterfragte, war bestenfalls »Klimaleugner«, »Schwurbler«, schlimmstenfalls Faschist. Wer sich als Retter des Klimas gerierte, durfte alles. Die, die für zurückhaltende Vernunft, wissenschaftliche Skepsis oder alternative Lösungsansätze waren, durften viel, nur eines nicht: sich äußern. Klimakleber und Vandalen wurden toleriert, absurde CO₂-Reduktionen versprochen und geplant, gesellschaftliche Fundamente wie Wärme im Winter oder Individualmobilität zur Disposition gestellt.

Direkter Einfluss auf die Politik

Die Grünen, die kurz zuvor in Österreich aus dem Parlament geflogen waren, feierten einen Wahlsieg nach dem anderen, bis sie durch die Koalitionsmathematik in Deutschland und Österreich die Gelegenheit erhielten, maßgeblich an der Gestaltung der Politik von der Regierungsbank aus mitzuwirken. Ohne mit der Wimper zu zucken, förderten sie inmitten der schwersten Krisen, die Europa in diesem Jahrhundert erlebt hatte, die Deindustrialisierung, etwa indem man Verbrennungsmotoren verbieten wollte – das Herzstück der europäischen Autoindustrie, mit der es weite Teile Mitteleuropas in den letzten 50 Jahren zu Wohlstand, Sicherheit und Frieden gebracht hatten. Damit nicht genug, nahm man sich die Haushalte vor. Dabei spielte ihnen ausgerechnet Wladimir Putin in die Hände. Plötzlich war ein weiterer moralischer Grund gefunden, einen »Bellum Justum« gegen fossile Brennstoffe zu führen. Schließlich unterstütze der Kauf von billigem Gas aus Russland das imperialistisch-diktatorische Putin-Regime. Ungeachtet der Tatsache, dass Deutschland, Österreich und andere Länder nicht nur ihre Wirtschaftskraft, sondern auch sehr, sehr viele Haushalte ihr Warmwasser, ihre Heizung und ihre Kochenergie diesem Gas verdankten, war ausreichend Grund gefunden, diese Energiequelle von heute auf morgen als moralisch minderwertig zu brandmarken und Alternativen durchzusetzen: Weithin sichtbare Windräder verunstalteten plötzlich mit der Rechtfertigung der CO₂-Einsparung ganze Gebirgszüge,

riesige Photovoltaikfelder werden mitten in die Landschaften gepflanzt, während jedoch der Ausbau und die Modernisierung der Stromnetze nur schleppend vorangeht.

Der Einfluss Greta Thunbergs war enorm – und wirkt bis heute nach. Besonders sichtbar wurde er in der Verschärfung der europäischen Klimapolitik. 2019 präsentierte die EU mit dem »European Green Deal« einen umfassenden Maßnahmenplan, der unter anderem das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verankert. Auch wenn dieser Kurs nicht allein auf Thunbergs Wirken zurückzuführen ist, wird ihr doch das Verdienst zugesprochen, das Thema Klimakrise mit neuer Dringlichkeit in die öffentliche und politische Debatte getragen zu haben.

Ihre globale Präsenz – von Schulstreiks bis zur UNO-Rede – verlieh der Forderung nach ambitionierteren Klimazielen zusätzlichen Nachdruck. So wurde etwa das EU-Reduktionsziel für Treibhausgasemissionen bis 2030 von ursprünglich minus 40 auf minus 55 Prozent angehoben (bezogen auf das Jahr 1990). Vor allem Deutschland, als größte Volkswirtschaft der Union, trug maßgeblich zur Durchsetzung dieser verschärften Vorgaben bei – und vermittelte der Öffentlichkeit zunehmend das Narrativ, dass es zu diesen tiefgreifenden Einschnitten keine Alternative gebe. Dass Thunberg darüber hinaus höchst wirkungsvoll die Diskrepanz zwischen politischem Versprechen und realem Handeln anprangerte, führte dazu, dass einige Länder tatsächlich ihre Klimagesetze überarbeiteten. Das deutsche Klimaschutzgesetz von 2021 mit verschärften Zielen ist geradezu ein Schulbuchbeispiel dafür, wie öffentlicher Druck zu legislativen Änderungen führte. Ungeachtet der Tatsache, dass Thunbergs Einfluss eine zerrissene Bevölkerung weltweit noch weiter polarisiert und ihre Forderungen teilweise unrealistisch sind, wurde Klimaschutz von einem wissenschaftlichen Nischenproblem, dem nur technisch beizukommen ist, zur politischen Topagenda, der alle anderen politischen Ziele bis hin zur Wirtschafts- und Sozialpolitik untergeordnet werden müssen.

Religiöser Eifer flaut ab

Doch inzwischen flaut der religiöse Eifer, mit dem die Industriestaaten an ihrer CO₂-Reduktion arbeiten, langsam, aber sicher ab. Denn je entschlossener die Gesetzgeber die wohlstandsgefährdenden Schrauben anziehen, desto lauter wird der Zweifel, ob all das überhaupt einen messbaren Unterschied mache. Denn während sich Europa Fesseln anlegt – durch Verbote, Emissionshandel, Klimazölle und Förderprogramme, die mehr Bürokratie als spürbare Wirkung entfalten –, wächst der globale CO₂-Ausstoß unbeirrt weiter. China eröffnet jedes Jahr Dutzende neue Kohlekraftwerke, Indien holt in Sachen Industrialisierung auf, und selbst die USA setzen – trotz ihres grünen Vokabulars der letzten Jahrzehnte – unter Trump auf eine deutlich wirtschaftsfreundliche Energiepolitik. Europa hingegen spielt immer noch den klimatischen Musterschüler – koste es, was es wolle. Der Anteil der EU am weltweiten CO₂-Ausstoß liegt mittlerweile bei unter acht Prozent – mit weiter sinkender Tendenz. Selbst wenn Europa in naher Zukunft klimaneutral wäre, würde das laut einhelliger wissenschaftlicher Einschätzung den globalen Temperaturverlauf nur marginal beeinflussen. Die klimatischen Bedingungen blieben weitgehend unverändert. Auch das Auftreten von Extremwetterereignissen – oft als symbolischer Beweis für den Klimawandel angeführt – ließe sich durch europäische Emissionsreduktionen nicht unmittelbar verändern. Reduktion bedeutet, künftige Erwärmung zu bremsen, nicht aber, frühere kli-

matische Verhältnisse zurückzubringen – jene Zeiten, in denen die Winter schneereich, die Sommer gemäßigt und Unwetter selten waren.

Diese Realität wird in der politischen Debatte jedoch häufig ausgeblendet. Die Folge: Strategien zur Anpassung an die bereits spürbaren Klimaveränderungen werden vernachlässigt. Dabei wären gesetzliche und infrastrukturelle Maßnahmen dringend erforderlich – quer durch alle Bereiche: Versicherungen, Bauwirtschaft, Gesundheitswesen, Tourismus, Landwirtschaft, Freizeitund Verkehrsinfrastruktur. Es fehlt jedoch an einer entschlossenen Politik, die die notwendigen Voraussetzungen schafft, um Anpassungen rasch und effektiv umzusetzen.

Industrie reagiert mit Carbon-Leakage

Während sich europäische Staaten in Zieldebatten und Symbolpolitik verlieren, verlagern Konzerne ihre Produktion dorthin, wo Energie billig und Auflagen gering sind. Die Emissionen verschwinden nicht – sie ändern nur den Ort. Der Planet hat davon nichts gewonnen. Im Gegenteil: Europa verliert seine industrielle Substanz, ohne dass das Klima davon profitiert. Das ist die bittere Ironie eines gut gemeinten, aber global nicht abgestimmten Klimakurses. Wer CO₂ wirklich reduzieren will, braucht Technologieexporte, nicht Exportverbote – und Allianzen, keine Alleingänge. Doch Europa liebt seine moralische Vorreiterrolle mehr als die unbequeme Frage, ob der »Green Deal« dem Weltklima irgendetwas bringe? Im Euroraum sank – um ein Beispiel zu nennen –im Dezember 2024 die Industrieproduktion gegenüber 2023 um zwei Prozent, in Deutschland um vier Prozent und in Österreich um acht Prozent. In der Verbrennerindustrie ist der Rückgang besonders spürbar, Deutschland und damit das Zulieferland Österreich verlieren signifikant Marktanteile an China. Die Symptome einer auch durch die harten Klimavorgaben politisch vorangetriebenen Deindustrialisierung aufzuzählen würde den vorliegenden Rahmen allerdings sprengen.

Klima-Aktivistinnen verlieren Bedeutung

Zehn Jahre nach Greta Thunbergs Asperger-Diagnose sind nun endlich erste zarte Anzeichen da, dass sich der Wind dreht. Mit der Verlagerung ihres aktivistischen »Spezialinteresses« in Richtung Palästina-Befreiung nimmt der öffentliche Wille, wieder ernsthaft darüber zu diskutieren, wann welche Maßnahmen mit welchem Ziel gesetzt werden, zu. Bestes Beispiel dafür war eine vor wenigen Wochen auf Servus TV ausgestrahlte Diskussion, zu der neben dem Grünen Werner Kogler auch die als »Klima-Shakira« bekannte deutsche »Klimakleberin« Anja Windl eingeladen war. Das Thema wurde – professionell moderiert – so vernünftig diskutiert, dass Windl schnell am Ende ihrer Argumente angelangt war. Ihre Entrüstung darüber, dass sich die rationalen Argumente ihrer Mitdiskutanten nicht durch das Dreschen von infantilen PanikmacherPhrasen entkräften ließen, mündete darin, dass sie wutentbrannt mitten in der Diskussion das Studio verließ.

Anja Windl steht exemplarisch für eine neue Generation von Klimaschutzaktivistinnen, die weniger durch inhaltliche Tiefe als durch medienwirksame Inszenierung auffallen. Ihr Fokus liegt auf der möglichst effektvollen Verbreitung einer radikalen Botschaft – oft mit Karriereeffekten – und weniger auf der Förderung eines ernsthaften gesellschaftlichen Diskurses. In dieser Rolle fungieren sie als Vorbilder für nachkommende Generationen von Aktivisten. Es handelt sich dabei oft um ein wiederkehrendes Muster: Die Bereitschaft zum intellektuellen Diskurs tritt zugunsten rhetori-

scher Routine, geschliffener Sprache und strategischer Selbstvermarktung in den Hintergrund. Telegenität, nicht selten verstärkt durch den gezielten Einsatz äußerer Wirkungsmittel, wird zum Türöffner in Talkshows und Onlinekanäle.

Beispiele dafür sind neben Anja Windl auch Luisa Neubauer, Lena Schilling, Anuna de Wever, Adenike Olados oder Marinel Ubaldo – Aktivistinnen, deren mediale Reichweite häufig mehr ihrer PRKompetenz als der Unwiderlegbarkeit ihrer Argumente zu verdanken ist.

Während Europa sich unter dem Eindruck solcher medial verstärkter Appelle zu immer ehrgeizigeren Klimazielen verpflichtet, profitiert ein Akteur ganz besonders, und zwar China. Als weltweit führender Produzent von Schlüsseltechnologien wie Photovoltaikanlagen, Windkraftkomponenten oder Elektrofahrzeugen hat sich China eine nahezu monopolartige Stellung in jenen Industriezweigen gesichert, die für die europäische Klimawende essenziell sind. Der geopolitische Gewinner eines zunehmend ideologisierten Klimadiskurses ist damit bereits ausgemacht – und es ist nicht Europa.

Die Energiezukunft wird in China entschieden

Trotz eines Rekordausbaus von Windkraftkapazitäten in Europa –allein 2023 wurden laut dem Branchenverband WindEurope rund 17 GW neue Windkraftleistung installiert, so viel wie nie zuvor – stehen europäische Windturbinenhersteller unter massivem wirtschaftlichem Druck, wie u.a. das Industriemagazin berichtet.

Zwar sind die Auftragsbücher für 2024 gut gefüllt, doch strukturelle Probleme wie Lieferkettenengpässe, hohe Rohstoffpreise und technologische Rückschläge belasten die Bilanzzahlen. Besonders deutlich zeigt sich das am Beispiel von Siemens Gamesa, der Windkrafttochter von Siemens Energy, die 2023 mit technischen Problemen bei ihrer neuen Turbinengeneration kämpfte und Verluste in Milliardenhöhe schrieb. Der Mutterkonzern musste schließlich durch staatliche Bürgschaften in Höhe von 15 Milliarden Euro gestützt werden, um die Liquidität zu sichern, wie aus einem Bericht der FAZ (2023) hervorgeht.

Das Reich der Mitte weiß diese Schwäche smart zu nutzen. Während westliche Hersteller wie Vestas, Nordex oder Siemens Gamesa stagnieren oder rote Zahlen schreiben, expandieren chinesische Wettbewerber mit rasanter Geschwindigkeit. Goldwind, Envision und MingYang Smart Energy erhielten laut dem Branchendienst Bloomberg im Jahr 2022 neue Aufträge von über 55,3 Gigawatt, das entspricht etwa dem Doppelten der kombinierten Bestellungen der drei größten westlichen Hersteller. Chinesische Firmen profitieren nicht nur von niedrigeren Produktionskosten und staatlicher Unterstützung, sondern auch von einem stark wachsenden Heimatmarkt und zunehmender Exportorientierung – zuletzt auch nach Europa, etwa durch Joint Ventures oder Direktinvestitionen.

Die aktuelle Entwicklung erinnert stark an das Schicksal der euro-

päischen Solarindustrie, die binnen weniger Jahre von asiatischen Wettbewerbern – allen voran China – verdrängt wurde. Zwischen 2010 und 2018 sank Europas Anteil an der globalen Produktion von Solarzellen von über 20 auf unter fünf Prozent. Gleichzeitig stieg China zur dominierenden Industrienation in diesem Bereich auf. Nun droht der europäischen Windkraftbranche ein ähnliches Schicksal: Der Verlust technologischer Souveränität und industrieller Wertschöpfung an außereuropäische Anbieter wird zunehmend real.

Doch das ist nur ein Aspekt der wachsenden chinesischen Präsenz im Kontext des »European Green Deal«. Während in China nach wie vor in großem Stil neue Kohlekraftwerke errichtet werden, beteiligen sich chinesische Staatsunternehmen an strategisch relevanten europäischen Infrastrukturen. Besonders brisant ist in diesem Zusammenhang die Rolle der State Grid Corporation of China (SGCC) – eines der größten Energieunternehmen der Welt, das vollständig dem chinesischen Staat gehört und eng mit der Kommunistischen Partei verflochten ist.

In Deutschland wird derzeit kontrovers diskutiert, ob ein solcher Staatskonzern Anteile am größten Gasnetzbetreiber des Landes erwerben darf. In Österreich ist dieser Schritt bereits vollzogen: Über Beteiligungen an italienischen Energieunternehmen wie »CDP Reti« und »Snam« hat sich die SGCC seit 2014 indirekten Zugriff auf zentrale Teile der österreichischen Gasinfrastruktur gesichert – ein strategischer Fuß in der Tür Europas, eingebettet in die geopolitische Dimension der Klimapolitik.

Sichern. Schützen. Erhalten.

Unabhängigkeit versus Klimamoral

Dies wirft Fragen zur Energiesicherheit und zur Unabhängigkeit der EU im Rahmen der Energiewende auf. Aktuelle EU-Richtlinien von 2025 sehen strengere Prüfungen ausländischer Investitionen in kritische Infrastrukturen vor, um die Energiezukunft zu schützen – ein Schritt, der durch Bedenken über den wachsenden Einfluss Chinas auf Sektoren verstärkt wurde, die für die Dekarbonisierung entscheidend sind. Parallel dazu wird das von der SGCC 2015 vorgeschlagene Projekt einer globalen Energievernetzung diskutiert, das ein weltweites Smart-Grid mit Fokus auf erneuerbare Energien schaffen soll. Obwohl dies das Klimaziel der erneuerbaren Energien fördern könnte, birgt aber auch ein solches Modell geopolitische Risiken.

Fazit – der Klima-Idealismus als ökonomisches Harakiri

Für die Konzentration auf die CO₂-Werte, die einzig einer moralischen Vorreiterrolle dient, zahlen wir einen hohen Preis: Wettbewerbsnachteile für die Industrie, steigende Energiepreise für Haushalte, massive Subventionen für Technologien, deren globale Relevanz fraglich bleibt. Der Klima-Idealismus Europas droht zum ökonomischen Harakiri zu werden – nicht wegen der Idee, sondern wegen der Isolation. Klimapolitik wird mehr als moralisches Projekt gesehen, losgelöst von realer geopolitischer Wirkung, denn als tatsächliche Hilfsmaßnahme. Zehn Jahre nach Thunberg muss wieder die Vernunft in die Debatten Einzug halten.

Wir sichern unser Trinkwasser.

Wir schützen vor Hochwasser.

Wir erhalten saubere Gewässer.

Nachhaltig. Für alle. www.wasserwirtschaft.steiermark.at

Sichern. Schützen. Erhalten.

Wir sichern unser Trinkwasser.

Wir schützen vor Hochwasser.

Wir erhalten saubere Gewässer.

Nachhaltig. Für alle. www.wasserwirtschaft.steiermark.at

Persönliche Freiheit ist nur da möglich, wo es kollektive Unabhängigkeit gibt.

Wir müssen der Realität von heute ins Auge sehen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei der Entgegennahme des Karlspreises im Mai 2025

MANUELA KHOM – TOPERGEBNIS UND KLARES EU-BEKENNTNIS Mit 98,6 Prozent wurde Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom beim Landesparteitag der Steirischen ÖVP zur neuen Landesparteiobfrau gewählt. Damit tritt sie ihr Amt mit einem politischen Vertrauensvorschuss an, der seinesgleichen sucht. Über 1.000 Delegierte und Gäste in der Schwarzl-Halle feierten dabei nicht nur eine Personalentscheidung, sondern auch das Bekenntnis zur Kontinuität eines Kurses, der gleichermaßen auf Geschlossenheit und Gestaltungswillen setzt.

Doch was heißt das für die Steiermark? Khom positionierte sich als Fürsprecherin für den unternehmerischen Mittelstand, für den Produktionsstandort und gegen die überbordende Bürokratie. In einer

Mit 98,6 % übernimmt Manuela Khom die Führung der Steirischen Volkspartei mit einem deutlichen Bekenntnis zur Steiermark, zu Wirtschaft und Europa.

Zeit, in der regulatorische Hürden immer öfter wirtschaftliches Wachstum hemmen, klingt die Ankündigung, »die Zettelwirtschaft« zu beseitigen, wie ein notwendiger erster Schritt. Dass sie das mit dem konkreten Beispiel – der Forderung nach Abschaffung der 2,70-MeterRaumhöhe-Regelung für Kindergärten – untermauerte, zeigt ihr pragmatisches Politikverständnis. Bei Khom steht das Machbare im Mittelpunkt.

Gegen Steiermark der zwei Geschwindigkeiten Zugleich warnte sie vor einem Auseinanderdriften der Regionen – ein Thema, das in Zeiten von Urbanisierung, des demografischen Wandels und der Standortkonkurrenz höchste Aktualität besitzt. Wirtschaftspolitisch bedeutet das,

dass Infrastruktur, Digitalisierung und Bildung auch im ländlichen Raum Priorität behalten müssen, damit die Wertschöpfung nicht ausschließlich in den Ballungszentren stattfindet. Dass Khom hier ein »gleiches Wachstumstempo« für alle Regionen einfordert, ist ambitioniert, aber schlicht nicht machbar. Daher wird es in der Realität die viel wichtigere Aufgabe der Politik sein, die Pendelzeiten zwischen Ballungsräumen und Peripherie weiter zu verkürzen und – entgegen dem klimapolitischen Mainstream – die Pendler von den ständig steigenden Mobilitätskosten zu entlasten.

Klares EU-Bekenntnis

Die klare Positionierung von Khom zur EU ist ebenfalls bedeutsam. Sie stellt damit das aktuell wichtigste Differenzierungsmerkmal zur immer europafeindlicher agierenden FPÖ in den Vordergrund und das kann bei den kommenden Wahlgängen durchaus noch bedeutsam werden. In Zeiten zunehmender Abschottungstendenzen bekennt sich Khom zu einem offenen Europa, das nicht nur Fördermittel, sondern vor allem Marktchancen bietet. Sie betonte ganz klar, dass 50 Prozent des steirischen Wohlstands durch Exporte entstehen. Ihre Ansage, dass, wer die Grenzen schließen wolle, die Arbeitsplätze und den Wohlstand gefährde, war daher eine klare Abgrenzung zum Koalitionspartner FPÖ.

Khom betonte den wirtschaftlichen Erfolg als Voraussetzung für die soziale Absicherung. »Ohne Wirtschaft keine Sozialpolitik« sei kein neoliberales Dogma, sondern eine wirtschaftliche Realität, die von der Steuerlast bis zur Leistbarkeit öffentlicher Dienstleistungen reiche, so die stellvertretende Landeshauptfrau. In diesem Zusammenhang mag ihre Differenzierung zwischen jenen, »die können und wollen«, und jenen, »die nichts leisten wollen«, überspitzt klingen. Doch damit greift sie das legitime Unbehagen der Steuerzahler im Umgang mit Ansprüchen derjenigen, die noch nichts in

das Sozialsystem eingezahlt haben – also der Armutsmigranten – auf.

Appell zur Geschlossenheit

Dass sich Khom hinter die Koalition mit der FPÖ stellt, ist nur konsequent. Ihr Appell, nicht vom Spielfeldrand zu kritisieren, sondern mitzuarbeiten, ist ein deutlicher Aufruf zur Disziplinierung an etwaige innerparteiliche Kritiker. In diesem Zusammenhang betont sie die Rolle der ÖVP als stabiler Faktor in der Koalition, der mit der FPÖ zusammenarbeitet und nicht mit ihr streitet.

Die wirtschaftlichen Herausforderungen, vor denen die Steiermark steht – Fachkräftemangel, Investitionsstau, Transformation von Industrie und Energie –, sind ihr bewusst. Die politische Richtung, die Khom einschlägt, lässt darauf hoffen, dass sie nicht auf Symbolpolitik, wie bei der von der FPÖ geforderten Abschaffung des IG-L-Hunderters, setzt, sondern auf echte Standortpolitik samt den erforderlichen Reformen. »Hinunter geht’s schnell – hinauf ist zach«, so Khom. Ihr ist klar, dass diese Realität auch für den Wirtschaftsstandort Steiermark gilt.

DIE AMPEL UND DIE PENSIONSLÜGE

In Bezug auf dringend notwendige Änderungen gönnt sich die Regierung einmal mehr den Luxus, die Realität zu ignorieren und den Kopf in den Sand zu stecken. Aus Angst vor den Alten begeht die Regierung Verrat an den Jungen. Während in ganz Europa – außer vielleicht in Frankreich – die Zeichen längst auf Reform stehen, halten ÖVP und SPÖ – und mit etwas Zähneknirschen leider auch die NEOS –unbeirrt an einem Pensionssystem fest, das wirtschaftlich völlig aus dem Ruder läuft. 2025 werden mehr als 33 Milliarden Euro aus dem Bundesbudget für die Pensionen aufgewendet – bis 2027 steigt dieser Betrag auf über 38 Milliarden. Ohne Strukturreform sprechen wir bis 2050 bereits von einer Billion Euro an kumulierten Pensionsausgaben. Das ist kein Pessimismus, das ist Mathematik.

MIT JOHANNES TANDL

Ohne Pensionsreform droht der Kollaps

Laut Statistik Austria steigt der Anteil der über 65-Jährigen innerhalb der nächsten 15 Jahre von knapp 20 auf etwa 27 Prozent, während die Zahl der Erwerbstätigen sinkt. Der Generationenvertrag, auf dem bekanntlich unser Umlagesystem basiert, wird so zu einer echten Zeitbombe. Denn wer heute 30 ist, wird morgen kaum mehr mit einer tragfähigen staatlichen Pension rechnen dürfen – es sei denn, Österreich findet endlich den Mut zu einer echten Reform. Natürlich weiß auch ÖAAB-Chef August Wöginger, dass das derzeitige System nicht zukunftsfähig ist. Die Politik lügt sich aus Angst vor der Wählergunst in die eigene Tasche. Statt das gesetzliche Pensionsantrittsalter schrittweise und transparent zu erhöhen, wird an kosmetischen Korrekturen gebastelt: ein bisschen Korridorpension, ein bisschen Teilpension und ein Nachhaltigkeitsmechanismus, der bei genauerer Betrachtung nichts als Budget-Monitoring ist. Der wird zwar öffentlich als zukunftsweisendes Instrument zur Stabilisierung des Pensionssystems verkauft, in Wirklichkeit ist er aber nicht mehr als ein Frühwarnsystem ohne konkrete Folgen. So lobt sogar Wirtschaftsbund-Generalsekretär Kurt Egger die Mini-Reform der Teilpension als »richtigen Schritt«. Tatsächlich ersetzt sie die unfaire Altersteilzeit. Aber sie löst natürlich das Grundproblem nicht. Die Reaktionen von Gewerkschaft und FPÖ auf jede noch so vorsichtige Korrektur zeigen, warum niemand die Wahrheit über die Tragfähigkeit des Pensionssystems ausspricht. So spricht FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakowitsch in Zusammenhang mit den leicht angehobenen Sozialabgaben der Pensionisten von einem »perfiden Griff in die Taschen der Pensionisten«, der Altersarmut und Ungerechtigkeit zur Folge haben werde. Doch was tatsächlich passiert, wenn wir den Status quo aufrechterhalten, ist das Gegenteil von Gerechtig-

keit. Künftige Pensionisten werden mit sinkender Kaufkraft und schrumpfenden Spielräumen konfrontiert, weil das System ohne tiefgreifende Änderungen kollabieren muss. Wer glaubt, man könne ein Pensionssystem aufrechterhalten, das auf einem Arbeitsmodell der 1970er-Jahre basiert, ignoriert nicht nur die Fakten, sondern gefährdet gezielt die Zukunft des Landes.

Das System der Biennalsprünge hat sich völlig überlebt

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Drei Viertel der Menschen in Österreich gehen direkt aus der Erwerbstätigkeit in die Pension; und zwar, weil sie dürfen, nicht weil sie müssen. Nur eine Minderheit scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus dem Arbeitsleben aus. Außerdem braucht der Arbeitsmarkt in Zeiten des Fachkräftemangels dringender auch ältere Arbeitnehmer. Dass sich viele Betriebe die Beschäftigung von Menschen über 60 trotzdem nicht leisten können, hängt nicht mit der Arbeitsleistung der Älteren, sondern mit den Biennalsprüngen zusammen, die den Kollektivverträgen zugrunde liegen und ältere Arbeitnehmer alle zwei Jahre um etwa 3 bis 7 Prozent teurer machen als jüngere. Ein erster Schritt wäre daher die Abflachung der Biennalsprünge mit der Beschäftigungsdauer.

Andere Länder gehen längst voran. Deutschland hat die Rente mit 67, Dänemark steuert auf 70 zu. Österreich hält hingegen am Mythos der Frühpensionierung als Errungenschaft fest und scheut die Wahrheit, die lautet: Wer 30 Jahre arbeitet und 25 Jahre Pension bezieht, gefährdet das System für alle, die nach ihm kommen. Die Lösung kann nur in einer schrittweisen Erhöhung des Pensionsantrittsalters, kombiniert mit wirksamen Übergangsregelungen und Anreizen für längeres Arbeiten, liegen. Langfristig sollte die Pensionsfinanzierung aus einem ausgewogenen Mix aus Umlage- und Kapitaldeckung umgestellt werden.

Laute Stimmen, kritische Fragen, kontroverse Debatten – was in Europa als selbstverständlich gilt, ist im Kern Ausdruck eines Grundrechts: der Meinungs- und Informationsfreiheit. Verankert in Artikel 11 der EU-Grundrechtecharta (GRC), schützt sie nicht nur das Recht, eine Meinung zu äußern, sondern auch, Informationen frei zu empfangen und weiterzugeben. Ebenso verpflichtet sie zur Achtung des Medienpluralismus – ein Garant für demokratische Willensbildung und wirtschaftliche Transparenz. Doch die rechtliche Reichweite reicht tiefer: Die Meinungsfreiheit wurzelt in der Menschenwürde. Sie ist – laut Artikel 1 GRC – „unantastbar“ und verlangt, dass jeder Mensch als selbstbestimmtes, urteilsfähiges Subjekt ernst genommen wird. Wer eine eigene Meinung bilden und äußern kann, lebt in Würde. Und wo Menschen systematisch zum bloßen Objekt gelenkter Information gemacht werden, beginnt die Aushöhlung ihrer Freiheit.

Gerade in Zeiten digitaler Informationsströme ist dieser Schutz nicht selbstverständlich. Algorithmen auf sozialen Plattformen steuern, was Nutzer sehen – oft mit dem Ziel, Aufmerksamkeit zu binden, nicht Debatten zu fördern. Gleichzeitig verbreiten sich

Desinformation und gezielte Manipulation in Echtzeit. Die Folge: eine fragmentierte Öffentlichkeit, die nicht mehr auf gemeinsamen Fakten, sondern auf personalisierten Wirklichkeitsausschnitten basiert.

Die EU hat reagiert – etwa mit dem Digital Services Act (DSA), der großen Plattformen Transparenz und Verantwortung auferlegt, dabei aber die Grenzen der Regulierung achtet. Denn auch die Bekämpfung von „Fake News“ darf nicht zur Zensur werden. Hier wirkt Artikel 11 GRC wie ein Kompass: Eingriffe in die Informationsfreiheit sind nur dann zulässig, wenn sie verhältnismäßig sind – und nie auf Kosten der Würde. Artikel 11 GRC ist mehr als ein Freiheitsrecht. Er ist Teil einer Wertearchitektur, die auf Würde, Freiheit und Pluralismus gründet. In einer digitalen Öffentlichkeit, in der Information zur wirtschaftlichen Ressource und politischen Waffe geworden ist, entscheidet sich an ihm, wie viel Raum der Mensch als denkendes Subjekt behalten darf. Freiheit braucht Würde – und umgekehrt.

Franz Tieber zeigt: Wenn man anpackt, bewegt sich etwas –und Frohnleiten profitiert auf ganzer Linie.

Ein Unternehmer als Motor für Erneuerung: Dank der Initiative von Franz Tieber wird Frohnleiten zum Vorbild dafür, wie ein Hauptplatz wieder zum lebendigen Zentrum einer Stadt werden kann.

Franz Tieber, Unternehmer und Frohnleitner Wirtschaftsstadtrat, steht seit vielen Jahren für gelebte gesellschaftliche Verantwortung. Mit strategischem Weitblick und persönlichem Einsatz investiert er nicht nur in seine Unternehmensgruppe, sondern auch gezielt in die nachhaltige und wirtschaftliche Entwicklung seiner Heimatstadt.

Dr. Andreas Kaufmann ist Rechtsanwalt und Universitätslektor in Graz. Er ist spezialisiert auf Bau-, Immobilien-, Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsrecht. ak-anwaltskanzlei.at

Ein aktuelles Beispiel ist seine Übernahme des ehemaligen SparMarktplatzls am Hauptplatz von Frohnleiten. Als sich kein neuer Betreiber gefunden hatte, entschied sich Tieber, mit seinem Unternehmen Franz Tieber GmbH selbst einzuspringen. Mit einer maßgeblichen Investition wird der Standort nach dem derzeitigen Umbau am 1. September unter der Marke Adeg neu eröffnet. Das Ziel ist die langfristige Sicherung der Nahversorgung im Zentrum sowie die Belebung des Ortskerns. Tieber betont: „Ich wollte nicht länger tatenlos zusehen, wie der Hauptplatz stirbt. Es geht um die Menschen, die hier leben, einkaufen und sich begegnen.“ Das neue Geschäft setzt auf ein hochwertiges Frischesortiment mit regionalem Bezug und persönlicher Beratung. Neben seinen unternehmerischen Tätigkeiten initiiert Tieber auch regelmäßig Projekte zur Belebung des Hauptplatzes. Die sogenannte „Froh“-Serie geht auf sein Engagement zurück: Froh Kids als großes Schulschlussfest, Froh Herbst, Froh Lei als große Faschingsparty, Froh Ice als Eislaufspektakel und vieles mehr für ein starkes Gemeinschaftserlebnis im Herzen der Stadt.

Betriebsbesuch der AMS-Vertreter beim Unternehmen

Accupower in Graz

Insgesamt die stolze Anzahl von 1.946 Betrieben besuchte das AMS Steiermark bei der heurigen Business Tour – im Fokus standen vor allem arbeitsplatznahe Ausbildungen.

Erfolgreiche Bilanz der heurigen AMS Business Tour: Im Frühjahr besuchten die Beraterinnen und Berater des Service für Unternehmen im AMS Steiermark 1946 Betriebe – das waren nach Wien die meisten Betriebe im Vergleich aller Bundesländer. Zudem wurden fast 300 telefonische Beratungen durchgeführt. Bundesweit gab es mehr als 12.700 kontaktierte Unternehmen, damit entfiel fast jeder fünfte Betriebsbesuch auf die Steiermark. „Der persönliche Austausch wirkt – und stärkt den regionalen Arbeitsmarkt nachhaltig“, betont AMS-Landesgeschäftsführer Karl-Heinz Snobe.

Viele Gespräche drehten sich um die Frage, wie Unternehmen auch in herausfordernden Zeiten zusätzliche qualifizierte Arbeitskräfte gewinnen und halten können. Eine maßgeschneiderte Lösung hierfür sind arbeitsplatznahe Ausbildungen: Über dieses Erfolgsmodell können künftige Fachkräfte zielgerichtet nach den konkreten Anforderungen direkt im Betrieb geschult werden, gefördert von AMS und Land Steiermark. Mit der Qualifizierungsförderung für Beschäftigte werden Unternehmen dabei unterstützt, bestehende Potenziale zu heben. Bei der Impulsberatung geben externe Experten und Expertinnen wertvolle Anregungen, um die eigene Attraktivität als Arbeitgeber zw. Arbeitgeberin zu erhöhen. „Selbstverständlich sind wir das ganze Jahr für die heimischen Unternehmen da. Betriebe mit Interesse an einer Zusammenarbeit können sich dafür gerne ans Service für Unternehmen ihrer regionalen AMS-Geschäftsstelle wenden“, sagt Snobe abschließend.

Informationen: gemeinsamausbilden.ams.at

WKO-Regionalstellen-Obmann Bernhard Bauer übt Kritik an übertriebener Bürokratie, die Unternehmen oft behindert.

»Tatort

Unter dem Titel „Stadt oder Stillstand“ hat die WKO Graz eine Kampagne gestartet, um Graz unternehmerfreundlicher zu gestalten. Dafür gibt es ein umfassendes Programm mit konkreten Maßnahmen und Forderungen, die von der WKO Graz aktiv vorangetrieben werden.

Die relativ hohe Beteiligung bei der WKO-Wahl in der Innenstadt, wo wir unsere Kampagne präsentiert haben, bestärkt uns darin, deren Inhalte konsequent voranzutreiben und den Austausch mit unseren Mitgliedern noch intensiver zu gestalten“, erklärt RST-Leiter Viktor Larissegger.

Einer der fünf zentralen Schwerpunkte bei den Kontakten zu Grazer Unternehmen ist die Stadtentwicklung. Die WKO Graz fordert eine Stärkung von Citymanagement und Stadtmarketing. Zudem setzt man sich für flexiblere Öffnungszeiten in der Gastronomie sowie für neue Angebote in der Innenstadt ein, um Graz langfristig als attraktiven Anziehungspunkt für Kunden und Besucher zu etablieren.

Ein weiteres Kernthema ist der Bürokratieabbau. „Überspitzt gesagt, sollte alles erlaubt sein, was nicht ausdrücklich verboten ist – und nicht umgekehrt“, betont RST-Obmann Bernhard Bauer. Er stellt eine neue Internetplattform vor, die veranschaulicht, mit welchen absurden Regelungen sich Unternehmer konfrontiert sehen. „Damit wollen wir eine Debatte über Erleichterungen anstoßen und konkrete Lösungen aufzeigen“, ergänzt Bauer.

Was tun bei Urlaubsmängeln?

AK-Expertin Birgit Auner antwortet:

Zu den häufigsten Problemen bei Pauschalreisen zählen Mängel in der Unterbringung am Urlaubsort. Informieren Sie den Vertreter des Reiseveranstalters vor Ort bzw. per E-Mail und lassen Sie sich eine Bestätigung geben. Der Reiseveranstalter muss die Möglichkeit zur Verbesserung haben. Dokumentieren Sie alle Mängel möglichst genau mit Fotos, Videos, Name und Adresse von Mitreisenden (zur Beweisführung). Nach der Rückkehr können Sie mittels Einschreiben an den Reiseveranstalter eine Reisepreisminderung verlangen. Die „Wiener Liste und Frankfurter Tabelle“ (Entscheidungssammlungen) helfen, um die Höhe der Forderung einzugrenzen.

Einen Musterbrief finden Sie auf www.akstmk.at/urlaub

Ab 21. November verbindet British Airways mit ihrer Tochter BA Euroflyer dreimal wöchentlich den Flughafen Graz direkt mit London Gatwick. Die neue Linienverbindung wird mit einem Airbus A320 bedient und bietet den Reisenden direkten Zugang zur britischen Hauptstadt. BA Euroflyer ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der British Airways. „London war für uns der mit Abstand größte Markt ohne Direktflüge. Die Linienflüge mit BA Euroflyer nach London Gatwick sind für Wirtschaft, Industrie und Tourismus in unserer Region von enorm großer Bedeutung“, freut sich Wolfgang Grimus, GF des Graz Airport, „zusätzlich erhalten unsere Fluggäste Zugang zu Anschlussflügen zu ausgewählten Langstreckenzielen.“

Spar versorgte Kinderstadt „Bibongo“

Vom 7. bis 11. Juli verwandelte sich das Volkskundemuseum Graz in die Kinderstadt „Bibongo“. Rund 250 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren schlüpften in verschiedene Rollen – dabei hatten die Kids die Möglichkeit, verschiedene Jobs und Berufe auszuprobieren: vom Forscher über Bürgermeisterin bis hin zur Kauffrau. Spar war erneut Partner der Aktion und übernahm die Nahversorgung mit Lebensmitteln. Am Spar-Stand zahlten Kinder mit „Sternis“, führten Verkaufsgespräche und probierten sich in Handelsberufen aus. „Kinder erleben so spielerisch Verantwortung und Teamarbeit“, so Spar-GF Christoph Holzer. Das Projekt, organisiert von den Kinderfreunden Steiermark, fördert Demokratiebewusstsein und Selbstständigkeit.

Kampus ist SP-Graz-Spitzenkandidatin

Mit großer Mehrheit wählte der Vorstand der SPÖ Graz am 15. Juli Doris Kampus zur Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl 2026. Die Bezirksvorsteherin von Andritz und ehemalige Soziallandesrätin setzt auf bodenständige Politik mit klaren Maßnahmen. Sie will sich für Pflege, Gesundheitsversorgung und sozialen Zusammenhalt einsetzen. „Die Gesundheitsversorgung steht unter Druck, es fehlen Kassenstellen und die Pflege ist am Limit“, erklärt Kampus. Besonders wichtig und ein Herzensprojekt ist ihr die Anstellung pflegender Angehöriger, die sie als Pilotprojekt in Graz initiiert hat. „Graz braucht mehr als Symbolpolitik. Die Herausforderungen verlangen nicht nur Haltung, sondern konkrete Maßnahmen“, so Kampus. Am Stadtparteitag am 7. November stellt sie ihr Team vor – für eine Politik, die zuhört und handelt.

Am 16. Juni 2025 starteten in Graz die „Wochen der Inklusion“, die heuer aufgrund des großen Interesses auf einen Zeitraum von drei Wochen ausgedehnt wurden. Der offizielle Abschluss fand am 6. Juli statt. Das Ziel dieser Veranstaltung ist es, Teilhabe sichtbar zu machen und Barrieren weiter abzubauen. Inklusionsstadtrat Kurt Hohensinner betont: „Inklusion ist ein fortlaufender Prozess – Graz soll Vorreiterstadt werden.“ Die 2023 beschlossene Inklusionsstrategie der Stadt bildet die Basis dafür. Ein Highlight war der Eventtag am 27. Juni am Grazer Hauptplatz mit über 34 Organisationen, Mitmachstationen und inklusivem Bühnenprogramm. Von Rollstuhlparcours bis Kabarett, Sport und Musik wurde Vielfalt aktiv gelebt und gefeiert.

Wiederwahl von Bauer zum WKO-Obmann

Der Unternehmer Bernhard Bauer wurde am 15. Juli 2025 einstimmig als Obmann der WKO-Regionalstelle Graz wiedergewählt. Er steht seit Anfang 2023 an der Spitze der Grazer Wirtschaftskammer und wird auch künftig die Interessen der lokalen Betriebe vertreten. „Ich danke für das Vertrauen und setze mich weiterhin mit voller Kraft für eine starke Wirtschaft in Graz ein. Unser Programm ‚Stadt oder Stillstand‘ bleibt Leitlinie für die kommenden Jahre“, so Bauer. WKO-Steiermark-Präs. Josef Herk betonte die zentrale Rolle der Regionalstellen als erste Anlaufstelle für Betriebe und forderte eine „Koalition der Willigen“ zur gemeinsamen Umsetzung dringend notwendiger Reformen im Sinne der Standortentwicklung.

Die Knapp AG wurde bei der Exporters’ Nite der Wirtschaftskammer Österreich mit dem Global Player Award 2025 ausgezeichnet. Der Preis würdigt herausragende Exporterfolge und die internationale Marktführerschaft des steirischen Technologieunternehmens. COO Franz Mathi nahm die Auszeichnung am 2. Juni in Wien entgegen. Knapp ist mit über 8.300 Mitarbeitenden an 50 Standorten weltweit tätig und exportiert 96 % seiner Leistungen. Die Jury lobte die nachhaltige Wachstumsstrategie und Innovationskraft. „Die Auszeichnung ist für uns Bestätigung und Ansporn zugleich“, so Mathi. Mit umfangreichen und innovativen Lösungen für Logistik, Robotik und Software gilt Knapp als internationaler Vorzeigebetrieb in der Intralogistik.

Sind die Klagen des Handels, insbesondere was die Grazer Innenstadt betrifft, berechtigt?

Ja, absolut! Erreichbarkeit ist für die Innenstadtwirtschaft lebensnotwendig. Die Verkehrs- und Parkplatzsituation, auch die Baustellenkoordination sind alles andere als wirtschaftsfreundlich. Die Konkurrenz im Onlinehandel, vor allem aus NichtEU-Ländern, nimmt stark zu. Ungleiche Rahmenbedingungen sorgen für einen Wettbewerbsnachteil. Hier muss die Politik rasch mit den richtigen Maßnahmen reagieren.

Gibt es eine Überkonzentration des Angebotes?

In der Innenstadt kann kaum mehr ernsthaft davon gesprochen werden, vielmehr muss versucht werden, die Innenstadt durch einen attraktiven Branchenmix interessant und konkurrenzfähig zu machen. Der Kampf um die attraktivsten Standorte ist sehr hart.

Inwiefern hat der heimische Handel seine Kompetenzen und Potenziale im OnlineBusiness erweitert?

Viele stationäre Händler richten zusätzlich Online-Shops ein bzw. verkaufen über Online-Plattformen. Diese Ergänzung ist wichtig, um für möglichst viele Konsumenten sichtbar zu sein. Der Lehrberuf ECommerce-Kaufmann zeigt, wie wichtig digitales Know-how ist, damit wird auch die Zielgruppe an Jugendlichen angesprochen. Mit dem go-online Servicecenter der Sparte Handel stehen wir seit über zehn Jahren den Betrieben zur Seite, wenn es um Fragen der Digitalisierung und des OnlineHandels geht.

Mit einem bunten Sommerprogramm lädt das Novapark Flugzeughotel in Graz zur entspannten Auszeit über den Wolken. Das Summer Special bietet von 7. Juli bis 6. September attraktive Preise bei den Hotelzimmern inklusive Frühstück und Zugang zur 3.000 m² großen Nova-Spa Wellnessoase. Kulinarisch lockt das 80s-Restaurant Iljuschin ab 15. Juli mit sommerfrischen Gerichten. Genießen Sie regionale Highlights und Salate auf unserer neuen Nova-Air-Sommerkarte. Auch kulturell wird viel geboten: Travestie-Star Dona Loca gastiert am 16. August, die beliebten „Boogie & Swing“-Abende steigen am 17. Juli und 21. August. Ab September starten auch die beliebten Klassiker wie Saunanächte, Live-Piano und Oldies-DJ-Nights wieder durch.

Oper Graz: Bühne frei für junge Stimmen

Der Förderkreis der Oper Graz fördert seit Jahrzehnten junge Gesangstalente und ermöglicht Stipendien im Opernstudio. Jährlich bewerben sich rund 300 bis 400 Nachwuchssänger für einen der begehrten Plätze – vier bis fünf werden aufgenommen. Das Opernstudio bietet intensive künstlerische Ausbildung, Sprachcoaching, Meisterklassen und erste Bühnenerfahrung. Aktuelle und ehemalige Talente wie Neira Muhić, Ekaterina Solunya und Corina Koller zeigen eindrucksvoll, wie aus Förderungen Karrieren werden. Intendant Ulrich Lenz bedankt sich für die Unterstützung: „Dank des Förderkreises können wir vier Sänger und Sängerinnen im Studio beschäftigen – das ist enorm wertvoll.“ Mitglieder profitieren von exklusiven Einblicken und Angeboten.

Grazer Pilotprojekt für Pfandflaschen

SPAR rettet Lebensmittel – und hilft Menschen

Am 6. Juni rief Spar Steiermark und Südburgenland gemeinsam mit dem Roten Kreuz zum Aktionstag „Lebensmittel retten, Menschen helfen“ auf. In 18 Spar-, Eurospar- und Interspar-Märkten der Region konnten Kunden und Kundinnen haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel kaufen und direkt spenden. Die Waren kommen armutsbetroffenen Haushalten in der Region zugute. Spar engagiert sich seit Jahren gegen Lebensmittelverschwendung – mit Spenden an Sozialorganisationen, „Rette-mich“-Boxen, Too Good To Go und KI-gestützter Warenwirtschaft. „Wir unterstützen Aktionstage wie diese sehr gerne. Als Lebensmittelhändler wissen wir: Lebensmittel sind kostbar – ökonomisch, ökologisch und menschlich“, so Spar-GF Christoph Holzer.

Pfand gehört nicht in den Müll – aus diesem Grund startet die Stadt Graz gemeinsam mit der Holding Graz ein Pilotprojekt mit sogenannten Pfandringen. Vize-Bgm. Judith Schwentner betont: „Jede Pfandflasche und Dose hat einen Wert. Die Pfandringe sollen helfen, Ressourcen zu schonen, und zugleich einen sozialen Mehrwert schaffen.“ Seit dieser Woche sind am Grazer Hauptbahnhof – dem meistfrequentierten Standort – vier Papierkörbe mit insgesamt 19 Pfandabgabemöglichkeiten ausgestattet. Dort können Leergebinde abgegeben werden, um von anderen Personen gesammelt und eingelöst zu werden. Das erklärte Ziel ist es, Abfall zu reduzieren, Ressourcen zu schonen und soziale Aspekte zu fördern. Die Holding Graz evaluiert zunächst, wie das neue System angenommen wird.

(v.l.n.r.) Feierliche Verleihung des Landeswappens mit ehem. GF Ernst Konrad, Spartenobmann LIM Johann Reisenhofer, WKO-Präsident Josef Herk, e.denzel-GF Alexander Fürnschuß, LH Mario Kunasek, e.denzel-GF Manuel Pichler und HGF e.denzel & Intratec Herbert Planetz.

Das steirische Unternehmen e.denzel Elektro- und Gebäudetechnik erhielt mit der Überreichung der Landesauszeichnung eine Würdigung für Innovation, Nachhaltigkeit und gelebte Unternehmenskultur.

D

ie e.denzel GmbH in Graz wurde am 3. Juli mit dem Steirischen Landeswappen ausgezeichnet – eine der höchsten Ehrungen des Landes für herausragende wirtschaftliche Leistungen. Im Rahmen des offiziellen Festakts überreichte LH Mario Kunasek in Anwesenheit des langjährigen, früheren Geschäftsführers Ernst Konrad die Urkunde an das Führungsteam von e.denzel: Herbert Planetz, LIM Ing. Alexander Fürnschuß und Manuel Pichler.

Mit der Verleihung des Landeswappens wird ein Unternehmen gewürdigt, das sich seit Jahrzehnten durch Innovationskraft, wirtschaftliche Stabilität, nachhaltige Entwicklung und tiefe regionale Verwurzelung auszeichnet. Die verantwortlichen Geschäftsführer dankten in ihren Reden ganz besonders den rund 130 Mitarbeitenden – denn ohne ihr Engagement wäre der stetige Wachstumskurs von e.denzel nicht möglich gewesen.

„Die Firma e.denzel ist ein Paradebeispiel für modernes Unternehmertum mit Werten“, betonte Kommerzialrat Johann Reisenhofer, Spartenobmann für Gewerbe und Handwerk, in seiner Ansprache. Auch WKO-Präsident Josef Herk brachte in seiner Rede seine Glückwünsche zum Ausdruck und unterstrich die bedeutende Rolle des Betriebs für die steirische Wirtschaft. Unter dem treffenden Motto „Ausgezeichnet!“ wurde nicht nur die Ehrung mit dem Landeswappen gefeiert, sondern auch das, was das Unternehmen im Innersten ausmacht: ein starkes, vielfältiges Team, das gemeinsam die Zukunft mitgestaltet.

Sommerfest mit Musik, Spaß und regionalem Genuss

Im Anschluss an den offiziellen Festakt verwandelte sich das Firmengelände in der Grazer Laubgasse in ein lebendiges Festgelände. Das e.denzel-Sommerfest war ein Dankeschön an die Be-

legschaft – mit Kulinarik aus der Region, Musik und zahlreichen Aktivitäten wie Bungee Run oder Axtwerfen. Eine Tombola mit attraktiven Preisen rundete das abwechslungsreiche Programm ab. Der Nachmittag stand ganz im Zeichen von Gemeinschaft, Wertschätzung und gelebter Firmenkultur. Für den musikalischen Rahmen sorgte der Beat Club Graz, der unter anderem mit der Intonation der steirischen Landeshymne für einen emotionalen Höhepunkt der Veranstaltung sorgte.

Verantwortung aus Kompetenz und Tradition

Die e.denzel GmbH zählt heute zu den führenden Komplettanbietern für Energiesysteme und Gebäudetechnik in der Steiermark. Seit der Gründung 1918 hat sich das Unternehmen von einem klassischen Elektroinstallationsbetrieb zu einem modernen Technikdienstleister mit fünf zentralen Kompetenzfeldern entwickelt: Photovoltaik- & Speicherlösungen, HKLS-Systeme, Sicherheitstechnik, Elektroanlagen sowie Automatisierung & IT. Bemerkenswert ist die internationale, generationenübergreifende Belegschaft, die das Unternehmen prägt – Mitarbeiter aus mehr als einem Dutzend Nationen tragen tagtäglich zur Qualität und Innovationskraft bei. Das Unternehmen e.denzel versteht sich nicht nur als Arbeitgeber, sondern als starke Gemeinschaft mit sozialem und regionalem Verantwortungsbewusstsein. Als mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb – unter anderem mit dem „Star of Styria“ – investiert e.denzel nachhaltig in Fachkräfteausbildung und bietet jungen Talenten zukunftsorientierte Perspektiven. Zu den realisierten Projekten zählen Infrastrukturvorhaben ebenso wie industrielle Großanlagen und kommunale Einrichtungen – stets mit dem Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und technologischem Fortschritt.

Wassernetzwerk Steiermark 2050

Mit dem Programm „Wassernetzwerk Steiermark 2050“ sichert das Land Steiermark langfristig eine flächendeckende Trinkwasserversorgung. Bis 2050 werden rund 150 Mio. Euro in leistungsfähige Leitungen, Speicher und Infrastruktur investiert. Ursachen für den steigenden Bedarf sind Klimawandel und Bevölkerungswachstum – besonders im Großraum Graz sowie im Süden und Südosten. Ein Schwerpunkt liegt auf dem innersteirischen Wasserausgleich zwischen wasserreichen und trockenen Regionen. Aktuelle Großprojekte umfassen etwa neue Leitungen zwischen Dobl und Seiersberg sowie in Graz-Thondorf. LRin Simone Schmiedtbauer und LH-Stv. Manuela Khom betonen: „Jeder Euro in die Wasserversorgung stärkt die Sicherheit und Lebensqualität in unseren Regionen.“

Aus Abfall wird Ressource: Amesbauer besucht Saubermacher

Im Rahmen seiner Öko-Tour besuchte Umwelt-LR Hannes Amesbauer den größten Standort des steirischen Entsorgungsunternehmens Saubermacher in Premstätten. Vor Ort informierten Gründer Hans Roth und Vorstand Andreas Opelt über innovative Umweltlösungen rund um flüssige Abfälle, Batterien, Lösungsmittel und Ersatzbrennstoffe. „Flüssige Abfälle zählen zu den anspruchsvollsten Abfallarten“, so Roth. Besonders im Fokus: die ressourcenschonende Aufbereitung anspruchsvoller Abfälle. Amesbauer zeigte sich beeindruckt: „Saubermacher steht für Innovation, Umweltverantwortung und soziale Kompetenz – ein Vorzeigebetrieb der Steiermark.“ Auch über Forschungsprojekte und Kreislaufwirtschaft wurde im Headquarter in Feldkirchen umfassend informiert.

Steirischer Sauvignon im Weltklasseformat

Erstmals fand die IWSC Global Judging Austria in der Steiermark statt – und die Gastgeber überzeugten auf ganzer Linie: 10 der 18 österreichischen Goldmedaillen gingen an steirische Weine, vor allem an Sauvignon Blancs, die die Jury mit Stilvielfalt, Ausgewogenheit und Charakter begeisterten. Insgesamt wurden 68 von 74 steirischen Einreichungen prämiert – ein beeindruckender Qualitätsbeweis. Die Steiermark setzt damit neue Maßstäbe bei der renommierten International Wine & Spirit Competition. WeinSteiermark-GF Martin Palz: „Auf den internationalen Märkten positionieren wir Styrian Sauvignon Blanc konsequent als unsere Leitsorte – mit dem klaren Ziel, die Steiermark dauerhaft als Weltspitze für die Rebsorte zu verankern.“

Sophie Guggi ist beste Nachwuchs-Spediteurin

Beim Lehrlingswettbewerb der Speditionskaufleute und -logistiker überzeugte die 22-jährige Sophie Guggi mit einer souveränen Leistung und wurde zur besten Nachwuchs-Spediteurin gekürt. Der Lehrling (Dachser Austria) setzte sich gegen acht Mitbewerber durch. Geprüft wurden Selbstpräsentation, Firmenvorstellung, Fachwissen zu Zoll, Versicherung und Reklamation sowie spontane Kommunikation auf Englisch. Auch schriftliche Aufgaben zu Transportabwicklung und Kalkulation waren Teil des Wettbewerbs. Platz zwei ging an Judith Rienessel (Kühne+Nagel), Platz drei an Lóránt Móric Tóth (Johann Huber). Die Siegerin erhielt einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro. Die Fachjury zeigte sich vom großen Können des Nachwuchses beeindruckt.

Christoph Holzer überreichte den Spendenscheck der Steirerlaib-Aktion an Catharina Brand von den Rote Nasen Clowndoctors.

Einkaufen und dabei Gutes tun – das geht ganz einfach mit dem Steirerlaib von SPAR. Heuer kamen bei dieser Spendenaktion insgesamt 7.830 Euro für den Verein „Rote Nasen Clowndoctors“ zusammen.

Seit 2017 wird der Steirerlaib – ein kräftiges Roggenmischbrot – von 17 lokalen Bäckereien exklusiv für SPAR, EUROSPAR und INTERSPAR in der Steiermark gebacken. Pro verkauftem Brot spendet das Einzelhandelsunternehmen SPAR 50 Cent für Menschen in schwierigen Lebenslagen. Hinter dem Brot stehen traditionelle Handwerksbetriebe wie die Bäckereien Schneider aus Wettmannstätten, Kranich aus St. Peter am Ottersbach oder Gruber aus St. Lorenzen bei Knittelfeld. Sie beliefern täglich frisch die SPAR-Standorte in ihrer Region und setzen auf regionale Zutaten und steirische Qualität.

Unterstützung für Kinder in Spitälern Der Verein „Rote Nasen“ bringt seit über 30 Jahren Lachen und Hoffnung zu Menschen in belastenden Situationen. Ob in Spitälern, Pflegeeinrichtungen oder Reha-Zentren – mit Musik, Humor und

viel Feingefühl schenken Clowns kleinen und großen Patienten Lebensfreude und emotionale Stärke. „Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht: Wir freuen uns, unseren Kunden und Kundinnen eine unkomplizierte Möglichkeit zu geben, Gutes zu tun“, so Holzer. „Die Roten Nasen leisten wertvolle Arbeit, und wir sind stolz, sie mit dieser Summe zu unterstützen.“

„Wir sind überwältigt und bedanken uns von ganzem Herzen bei SPAR, allen Mitarbeitern und Kunden. Mit dieser Unterstützung können wir vielen Menschen ein Lächeln schenken – genau dann, wenn sie es am meisten brauchen“, erklärt Fundraiserin Catharina Brand von den Roten Nasen. Die Steirerlaib-Aktion zeigt eindrucksvoll, wie regionale Qualität und soziales Engagement Hand in Hand gehen: Ein Brot, das nicht nur schmeckt, sondern auch Herzen berührt.

Andreas Steinegger, Präsident der LK Steiermark

Welche Akzente wollen Sie in Ihrer neuen Funktion als LWK-Präsident setzen?

Dort, wo unseren Landwirte der Schuh drückt, werde ich genau hinhören, die Anliegen aufgreifen, sie klar ansprechen und entschlossen an Lösungen arbeiten. Weniger Zettelwirtschaft für die Familienbetriebe, die Klimawandelanpassung und eine verlässliche EU-Agrarpolitik sind jetzt vorrangige Aufgaben. Verstärken werde ich auch den Dialog mit der Bevölkerung, damit die Land- und Forstwirtschaft für jene „begreifbar“ wird, die wenig über sie wissen.

Wo sehen Sie Potenziale für mehr Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft?

Ich bin ein glühender Verfechter einer nachhaltig produzierenden und wettbewerbsfähigen Land- und Forstwirtschaft. Die Biodiversitätsleistungen unserer steirischen Bäuerinnen und Bauern sind eindrucksvoll. Was sie oft unbemerkt für die Umwelt und Artenvielfalt leisten, ist von unschätzbarem Wert – für das ganze Land und für jeden einzelnen von uns. Vielfach unbekannt ist vor allem, dass durch die Bewirtschaftung die Artenvielfalt gesichert wird.

Welche Chancen sehen Sie für eine breitere Vermarktung regionaler Produkte? Regionalität ist ein Megatrend und auch saisonale Lebensmittel rücken immer mehr in den Fokus. Klimaschutz, kurze Wege und Qualität sprechen klar dafür. Das bäuerliche Versorgungsnetzwerk liefert frische Lebensmittel direkt vom Hof an die Gastronomie und Großküchen. Dieses hochwertige Angebot bäuerlicher Lebensmittel und der erstklassige Service des BVN sollten Gastrobetriebe noch gezielter nutzen.

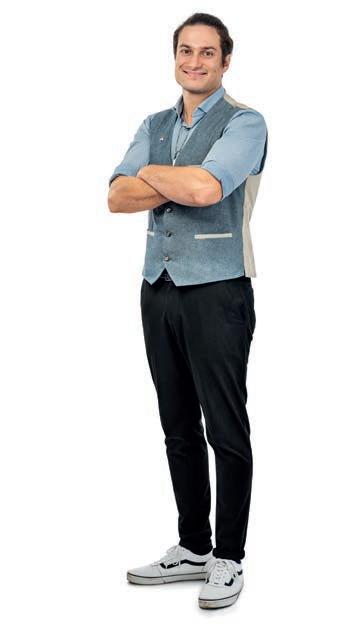

Fazitgespräch

Von Peter K. Wagner und Johannes Tandl mit Fotos von Marija Kanizaj

Die Merkur Versicherung AG nähert sich mit einem Prämienvolumen von 922,6 Millionen Euro der Milliardengrenze.

Finanzvorstand Andreas Gaugg erklärt, warum der zweitgrößte private Krankenversicherer Österreichs auch in Zukunft auf sein Kernprodukt setzt. Und warum es im Grunde immer gilt, auf 100 Jahre zu kalkulieren.

Es ist zehn Uhr am Vormittag, als wir Andreas Gaugg beim Eingang des Restaurants »Arravané« treffen. Das moderne Restaurant im Erdgeschoss des Merkur-Campus in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 84 in Graz hat vor fünf Jahren seine Pforten geöffnet.

In der offenen Küche löst eine Köchin den Inhalt von einer Salsiccia nach der anderen aus der Haut, dahinter beginnt einer ihrer Kollegen gerade, langsam Fleisch anzubraten. Nur der Regen, der gegen die großen Glasfronten des Gebäudes prasselt, stört die Akustik, die auf das nahende Mittagsgeschäft schließen lässt.

»Auf geht’s«, steht auf Gauggs Laptopaufkleber – bald wird er uns mehr als eine Stunde Einblick in die Merkur Versicherung geben. Der 40-jährige CFO hat Platz genommen und überreicht uns den 240 Seiten umfassenden, in Buchform gebundenen Geschäftsbericht 2024. »Wir versichern das Wunder Mensch« prangt auf dem Cover. Der Slogan, der das Selbstverständnis des traditionsreichen Grazer Versicherers zusammenfasst.

Kein anderes Versicherungsunternehmen in Österreich ist so stark auf die Krankenversicherung spezialisiert wie wir.

Andreas Gaugg

Herr Gaugg, mit 922,6 Millionen Euro Prämienvolumen rückt Merkur in die Nähe der Milliardengrenze. Was waren die wesentlichen Treiber dieses Wachstums?

Der Markt der Krankenversicherung ist im vergangenen Jahr um zehn Prozent gewachsen, wir um zwölf. Anders als in den Jahren davor, konnten wir zudem in der Schaden- und Unfallversicherung leicht zulegen. Und besonders erfreulich ist, dass unsere Tochter in Salzburg, die Merkur Lebensversicherung, ein starkes vertriebliches Jahr hatte. Das sind rund 120 Millionen Prämienvolumen, und das ist im Konzern mit den 12,5 Millionen Gesamtergebnis abgebildet. Als Personenversicherer war es uns wichtig, eine starke Lebensversicherung im Portfolio zu haben.

Wie beurteilen Sie das Ergebnis vor Steuern im Jahr 2024 – sowohl für die AG mit 9,7 Millionen als auch im Konzernvergleich mit 12,5 Millionen?

Wir hatten im Jahr 2023 einen Einmaleffekt im Zusammenhang mit einem Immobilienprojekt bei der Merkur Versicherung AG, der 2024 natürlich nicht schlagend gewesen ist. 2024 zeigte sich aber, dass die Strategie, die wir konsequent verfolgt haben, zu greifen beginnt. Das heißt, wir sind operativ nicht nur vertrieblich, sondern auch bei der Veranlagung und im Kostenmanagement besser geworden.

Die SCR-Bedeckungsquote – also das Verhältnis zwischen den vorhandenen Eigenmitteln und dem gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapital zur Abdeckung möglicher Risiken – liegt bei bemerkenswerten 270,8 Prozent. Wie erklären Sie diese robuste Eigenmittelausstattung?

Wir haben uns bei der Merkur, seit dieses Regulativ gilt, entsprechend ausgerichtet. Und wir wissen natürlich, welche Schritte zu setzen sind, damit man auch diesbezüglich Stabilität an den Tag legen kann. Genau da sind wir 2024 mit besonderem Fokus herangegangen, insbesondere bei der Veranlagung. Wir haben also für unsere Kunden deutlich konservativer aber sicherer investiert. Und das schlägt sich in solchen Quoten nieder. Als Merkur unterscheiden wir uns übrigens deutlich von der übrigen Branche. Kein anderes Versicherungsunternehmen in Österreich ist so stark auf die Krankenversicherung spezialisiert wie wir. Dabei denken wir langfristig – unsere Kalkulationen sind auf einen Horizont von bis zu 100 Jahren ausgerichtet.

Die Krankenversicherung bleibt also Ihr Wachstumsmotor. Was macht Ihr Unternehmen in diesem Segment erfolgreicher als die Konkurrenz?

Die Merkur hat früh damit begonnen, den Vorsorgegedanken in den Mittelpunkt zu stellen und war eines der ersten Unternehmen

mit einer umfassenden Krankenversicherung. Das war und ist ein sehr innovatives Produkt. Das Vorsorgethema können wir als private Versicherung ganz anders bespielen, als etwa die öffentliche Hand. Denken Sie an unsere Vorsorgeprogramme oder unsere Kooperationen mit Gesundheitseinrichtungen. Ich glaube, dass uns der Gedanke an die Eigenvorsorge auch beim Absatz der Versicherungsprodukte hilft und einfach präsent ist bei unseren Kunden oder jenen, die es werden wollen.

Die Grawe hat vergangenes Jahr mit einem eigenen Krankenversicherungsprodukt gestartet. Dadurch erwächst Ihnen neue Konkurrenz direkt vor der Haustür. Wie gefährlich kann das werden?

Natürlich ist es schade, wenn man einen jahrzehntelangen Kooperationspartner verliert, aber ich bin der Meinung, man muss diese unternehmerische Entscheidung, die die Grawe getroffen hat, respektieren. Wir sind auch nach wie vor in einem guten Austausch und haben eine gute Beziehung. Aber es gibt ja nicht nur die Grawe und die Merkur auf dem Markt. Was uns auszeichnet, ist das jahrzehntelange stabile vertrauensvolle Verhältnis zu unseren Kunden. Unser Kernversicherungsprodukt läuft ja nicht über zwei oder fünf Jahre, sondern in der Regel wesentlich länger.

Wird die Krankenversicherung deshalb immer wichtiger, weil sich die Leute durch die Zweiklassenmedizin zum Abschluss veranlasst sehen? Oder ist die freie Arztwahl das schlagende Argument? Es sind viele Faktoren, einerseits wollen die Kunden abgesichert sein. Andererseits sieht man in den letzten 25 Jahren am Gesundheitsmarkt, dass sich das Angebot aus dem privaten Sektor vervielfacht hat. Fakt ist, der ambulante Bereich hat so stark zugenommen, dass es dermaßen viele Angebote gibt, die von der Sozialversicherung nicht abgedeckt sind, und sich so die Patienten für eine zusätzliche private Krankenversicherung entscheiden.

Welche Rolle spielen Gruppenversicherungen, bei denen sich Menschen über Betriebsräte versichern lassen können?

Das sind günstigere Angebote, und es kommt dadurch zu vielen Vertragsabschlüssen. Selbst wenn sie weniger zum Ergebnis beitragen, ist das Gruppengeschäft für die Merkur Versicherung wichtig. Ich habe selbst mit 24 Jahren und mit dem Einstieg ins Berufsleben eine Krankenversicherung abgeschlossen, die über den Betriebsrat kam.

Ihr Unfallversicherungsgeschäft hat ebenfalls über dem Marktschnitt zugelegt. Wie interpretieren Sie dieses Wachstum?

Positiv natürlich. Wir haben seit Jahren versucht, wieder in der Unfallversicherung Fuß zu fassen. Und es ist erfreulich, dass wir in den letzten beiden Jahren damit Erfolg hatten. Das Produkt war

immer gut, aber die Merkur war immer bekannt als Krankenversicherer, weniger als Anbieter von Unfallversicherungen.

Wie ist die Entwicklung in der Sachversicherung zu bewerten? Wie haben sich die Starkwetterereignisse des vergangenen Jahres auf diese Sparte ausgewirkt?

Natürlich spüren wir die Unwetterkatastrophen, aber wir sind bei einem kleinen Prämienvolumen nicht so stark exponiert wie andere Schadenversicherer. Unser Schadenversicherungsbereich setzt sich nicht nur aus Haushalt, Sturm oder Feuer zusammen, sondern auch aus Rechtsschutz und dergleichen. Das Risiko ist also vertretbar und natürlich ist man auch rückversichert.

Treiben Sie die Diskussion um eine allgemeine Versicherungspflicht für Katastrophenereignisse an?

Nicht aktiv, aber wir beobachten das Thema. Wie gesagt, wir sind in dem Segment nicht wirklich exponiert. Die strategische Ausrichtung ist bei uns eine andere. Wir bieten historisch auch Schadenversicherungen an und sehen sie als Ergänzung für unser Produktportfolio. Unser Fokus liegt klar auf der Krankenversicherung, auf der Lebensversicherung und auf der Unfallversicherung. Wir sind ein Personenversicherer.

In der Lebensversicherung ist die Entwicklung in der gesamten Branche seit Jahren durchwachsen. Mit der Nürnberger Versicherung haben Sie einen klassischen Lebensversicherer erworben. Welche Überlegung stand hinter dem Kauf?

Nicht nur für den Außendienst, sondern für jeden Vertriebspartner, der mit uns kooperiert, ist es wichtig, die Palette vollständig abzubilden. Und wenn wir uns als Versicherung positionieren, dann braucht man natürlich auch eine starke Lebensversicherung. Ich würde aber sagen, dass sich Lebensversicherungen jetzt wieder leichter verkaufen lassen.

Es gibt eine Diskussion um die Anhebung des Pensionsantrittsalters. Unterstützt die Unsicherheit der Bürgerinnen und Bürger den Absatz von Versicherungsprodukten?

Natürlich, das ist dieselbe Diskussion wie im Gesundheitssystem. Es ist auf der einen Seite schade, dass man so lange Reformen vor sich herschiebt, aber andererseits können wir von privater Seite unterstützen. Es muss für Menschen die Möglichkeit geben, privat vorzusorgen – das war auch schon immer so. Das Thema wird zunehmend volatiler und brisanter, und egal, ob im Bereich der Kranken- oder Lebensversicherung, wird es sich bemerkbar machen.

Die Strategie »2030+« der Merkur legt den Fokus auf »Versicherung, Absicherung, Vorsorge«. Geht es da um das Produktportfolio oder auch um die interne Aufstellung?

Unser größtes Kapital ist unsere Eigenständigkeit – und dieser Anspruch ist ganzheitlich zu verstehen. Es gibt eine Reihe von Erfolgsfaktoren, die unser Unternehmen stark gemacht haben. Diese müssen wir auch künftig erreichen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Dabei geht es um vertriebliche, produktseitige und strategische Dimensionen. Unsere Strategie berücksichtigt die Rahmenbedingungen und Herausforderungen, die wir klar identifiziert

volksbank-stmk.at

Wenn Beständigkeit auf Innovation trifft – modernisieren Sie Ihre Immobilien für den Erfolg von morgen.

: Medieninhaber und Hersteller: Volksbank Steiermark AG, Schmiedgasse 31, 8010 Graz, Tel.: +43 (0) 5 0901 1199, ksc@volksbank-stmk.at, Verlags& Herstellungsort: Graz, Stand: März 2025, WERBUNG

haben: Entwicklungen im Gesundheitssystem, technologischer Wandel, zunehmende Regulierung. Dazu zählen auch Herausforderungen wie Dora – der »Digital Operational Resilience Act« der EU –, der zusätzliche Aufwand bedeutet, aber zugleich unsere Widerstandsfähigkeit im digitalen Raum stärkt. Mit all diesen Themen müssen wir uns proaktiv und vorausschauend auseinandersetzen.

Apropos Dora, welche Rolle spielt Digitalisierung und KI in Ihrem Unternehmen?

KI ist ein Thema. Ich selbst bezeichne KI immer als Technologie, weil ich nicht glaube, dass KI irgendein Heilmittel sein kann, das selbständig unternehmerische Probleme lösen wird. Wir können als Versicherungsunternehmen natürlich immer nur Technologien einsetzen, die nachhaltig sind und die einen gewissen Sicherheitscharakter mit sich bringen. Wir haben bereits sehr viel IT-Knowhow, insbesondere in der Krankenversicherung, wo wir Technologien einsetzen, die es uns ermöglichen, das Service für den Kunden zu verbessern.

Im Vertrieb oder im Back Office … Bis vor zehn Jahren haben wir von den Kunden große Abrechnungspakete bekommen, weil sie oft nur einmal im Jahr ihre Unterlagen zur Abrechnung gebracht haben. Das ist heute ganz anders. Ich komme vom Wahlarzt, habe eine Rechnung, lade sie in die App hoch und alles ist erledigt. Das ist für den Kunden einfacher, aber die Abwicklung wird zu einem gewissen Grad effizienter. Da stehen natürlich Technologien dahinter, die man einsetzen muss, um dieses Servicelevel für den Kunden zu erreichen. Was mit dem

Einsatz moderner Technologien leider ebenfalls zugenommen hat, sind Versuche, die Systeme auszutricksen. Und auch davor müssen wir uns und unsere Kunden schützen.

Wie verändert sich die Rolle des Außendienstes im Zuge der digitalen Transformation?

Den großen Schub hat das Thema mit Corona bekommen, wo wir sehr schnell sehr viel »remote« im Außendienst umstellen konnten. Der Mitarbeiter erledigt seine Aufgaben vom Kundentermin, über Beratungen, Vorbereitungen aber Dokumentationen – digital und dezentral, mit seinem Onlinezugriff auf unsere internen Systeme. Auf der anderen Seite nehmen die Regulatorik und Dokumentationspflichten zu. Das heißt, wir brauchen diese digitale Unterstützung. Was früher mit zwei Formularen erledigt war, das spielt sich ja mittlerweile auf zig Seiten ab mit Unterschriften und unterstützenden Informationspflichten. Natürlich spielt da die Digitalisierung eine riesige Rolle.

Der internationale Geschäftsbereich der Merkur ist konstant erfolgreich. Gibt es einen besonderen Fokus auf neue Märkte? Wir sind in Slowenien, Kroatien und Serbien und mit der österreichischen AG im freien Dienstleistungsverkehr auch in Südtirol vertreten. Da gibt es immer wieder neue länderspezifische Produktauflagen, aber die sind meistens nicht bahnbrechend anders. Wir bieten daher auf die landespezifische Regulatorik adaptierte Produkte an. Wir scannen natürlich den Markt auf Chancen, aber das ist nicht prioritär. Wir versuchen zuerst einmal die bestehenden Hausaufgaben zu erledigen, bevor wir uns um Neues kümmern.

Der neue CLA.

Bis zu 792 km Reichweite (WLTP) mit einer einzigen Ladung*. Mehr auf www.mercedes-benz.at