FAZITGESPRÄCH Hüter der Solidarität

FAZITGESPRÄCH Hüter der Solidarität

Grawe-Chef

Grawe-Chef

Klaus Scheitegel im Interview

Klaus Scheitegel im Interview

FAZITGESPRÄCH Hüter der Solidarität

FAZITGESPRÄCH Hüter der Solidarität

Grawe-Chef

Grawe-Chef

Klaus Scheitegel im Interview

Klaus Scheitegel im Interview

Juni 2025

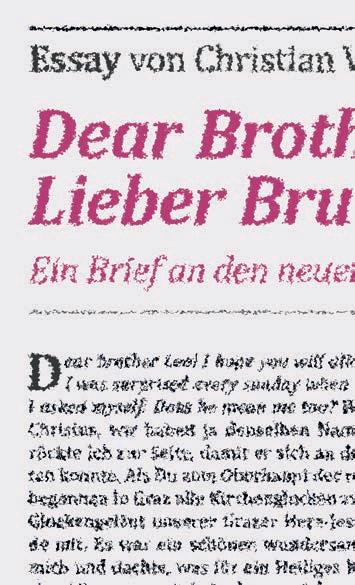

FAZITESSAY

Christian Wabl mit einem ausführlichen Brief an den neuen Pontifex

Wirtschaft und mehr. Aus dem Süden.

FAZITTHEMA KRISE DER POLITIK

Von Christian Klepej

Oziel Inácio-Stech ist 43 Jahre alt, stammt aus Brasilien und lebt seit 2010 in Deutschland. Dort arbeitet er mittlerweile über neun Jahre an der Berliner Carl-Bolle-Grundschule als Lehrer. Und er ist schwul.

Vor wenigen Tagen nun ist in der Süddeutschen Zeitung eine Reportage erschienen, die – wieder einmal – ein alarmierendes Schlaglicht auf den Zustand unserer Gesellschaft wirft. Inácio-Stech soll über zwei Jahre hindurch in seiner Schule von Teilen der Schülerschaft wegen seiner sexuellen Orientierung gemobbt und drangsaliert worden sein. Derzeit ist er im Krankenstand, er leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, hoffe aber, bald wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren zu können. Er soll unter Anfeindungen und Beleidigungen in seinem Unterricht durch einige seiner Schüler gelitten haben, Schüler aus anderen Klassen sollen immer wieder seinen Unterricht gestört haben und auch am Schulhof wäre er solchen Schmähungen ausgesetzt gewesen. Inácio-Stech hat alle Vorfälle offenbar penibel dokumentiert,

Falsche Rücksicht hilft keinem Migranten. Bedroht aber unseren Frieden

* Migrantismus meint hier die Tatsache, dass man – aus falscher und unangebrachter Toleranz – Migranten gegenüber keine klaren und deutlichen Verhaltensregeln aufstellt. Und nicht, dass es nicht auch unter Migranten den einen oder anderen Tor geben darf.

daher wissen wir etwa von Formulierungen wie er sei »kein Mann«, eine »Familienschande« oder schlicht »ekelhaft«. Die Carl-Bolle-Schule hat rund 300 Schüler und von denen haben gute 95 Prozent Migrationshintergrund. Vorsichtig geschätzt werden das also 75 bis 80 Prozent Kinder mit muslimischer Religionsangehörigkeit sein. Und damit ist es recht wahrscheinlich, dass es – zumindest vor allem – muslimische Kinder waren, die diese sexistischen Angriffe auf den Lehrer zu verantworten haben. Worauf das vom Lehrer protokollierte »Du Schwuler geh weg von hier. Der Islam ist hier der Chef« hindeuten würde. Von Beginn an seiner Probleme mit den Schülern (einigen, selbstverständlich nicht allen), hat Stech jeden Vorfall der Schulleitung mitgeteilt. Dort erfuhr er aber offenbar, so ist der SZ-Reportage zu entnehmen, keinerlei Rückhalt. Ganz im Gegentum wurde er mit sich im Nachhinein als haltlos erwiesenen Anschuldigungen konfrontiert und es wurde ihm damit also auch von Seiten der dortigen Direktion recht übel mitgespielt. Interessant erscheint für mich zudem, dass in den natürlich umfangreichen Diskussionen im Netz über diesen Sachverhalt, durchaus dem Lehrer des Öfteren vorgeworfen wird, er hätte seine sexuelle Orientierung nicht »publik« machen sollen. Es wäre »unprofessionell« in der Beziehung Lehrer-Schüler so ein privates Thema zu besprechen. Was mich fassungslos macht, angesichts zahlreicher Pride-Monate und noch viel mehr Pride-Paraden, mit dem im Grunde einzigen Wesenskern, »stolz« auf sich und seine sexuelle Orientierung sein zu sollen. Weil es so sehr an die Verlogenheit diverser internationaler Konzerne erinnert, die ihre Logos in Europa und Amerika so gerne in Regenbogenfahnenart dekorieren, im Nahen Osten und anderen muslimischen Staaten darauf aber tunlichst verzichten. Ich verstehe dieses »Stolz-Sein« im Übrigen nicht wirklich, nie käme ich auf die Idee, auf meine Heterosexualität »stolz« zu sein. Ich bin recht zufrieden damit, ruhe da in mir. Aber ich brauch das niemandem bei einer Parade auf die Nase drücken. Mir geht sogar,

ich gestehe, jeder einzelne Regenbogenzebrastreifen und noch viel mehr jedes einzelne superbunte Erstebankappdesign sowas von auf die Nerven, aber ich kann Ihnen versichern, dass ich 1966 geborener, alter weißer Mann also, in ein Gymnasium und danach in eine Handelsakademie gegangen bin, in denen wir keinen Mitschüler ungestraft wen auch immer wegen seines »Schwulseins« beleidigen hätten lassen. So weit waren wir damals jedenfalls. Und, wenn wir schon dabei sind, in die Frühbar, damals in den Neunziger- und Nullerjahren, hab ich nur aufgehört zu gehen, weil ich dort zu viel konsumiert hab. Und nicht, weil der eine oder die andere Kellner*in einen Rock zu seiner bzw. ihrer Perücke getragen hat. So weit waren wir also schon.

Und jetzt dieser weitere Fall von traurigem Migrantismus*. Ich denke heute gar nicht an den FPÖ-Funktionär, der mit einer ähnlichen Entgleisung Schnappatmung bei Standard, ORF und Falter auslösen würde. Ich denke daran, dass Multikulti gescheitert ist. Dass wir endlich, siehe mein letztes Editorial, ganz klare Regeln aufstellen müssen. Und diese mit Konsequenzen behaftet sein müssen. Das hilft aus meiner Sicht auch den friedvollen und engagierten Migranten, die es natürlich in großer Zahl gibt. Das rettet vor allem aber unser friedliches Zusammenleben. Und unsere Kultur. n

Sie erreichen den Autor unter christian.klepej@wmedia.at

Fragmentierte Demokratie

Weil die Dreierkoalition sich nicht auf nachhaltige Reformen einigen kann, bleiben drängende Probleme ungelöst.

Hüter der Solidarität

In unsicheren Zeiten steigen Risiken, auch Veranlagungen werden komplexer. Ein Fazitgespräch mit Grawe-Chef Klaus Scheitegel.

»Dear Brother Leo!«

Nach Essays über das Christentum und den Glauben in den USA nun ein Brief nach Rom. An den neu gewählten Papst Leo XIV.

Wenn Mikroben Kunst machen

Eine Revolution in der Gestaltung und Erhaltung von Fassaden könnte das von der EU geförderte Projekt »Remedy« werden. Andreas Pankarter hat es sich angeschaut.

Seite 80

Rubriken

Editorial 5

Politicks 14

Investor 32

Außenansicht 38

Oberdengler 46

Immobilien 68

Alles Kultur 78

Schluss 82

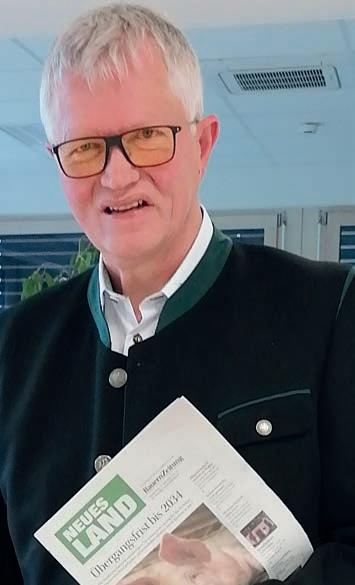

Der Kalendermann

Neues-Land-Cefredakteur Karl Brodschneider prägt seit vier Jahrzehnten das publizistische Gesicht des Steirischen Bauernbundes.

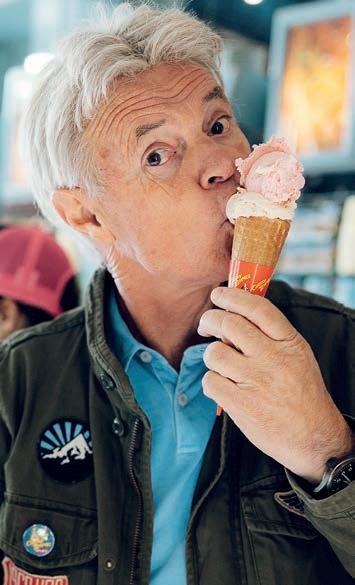

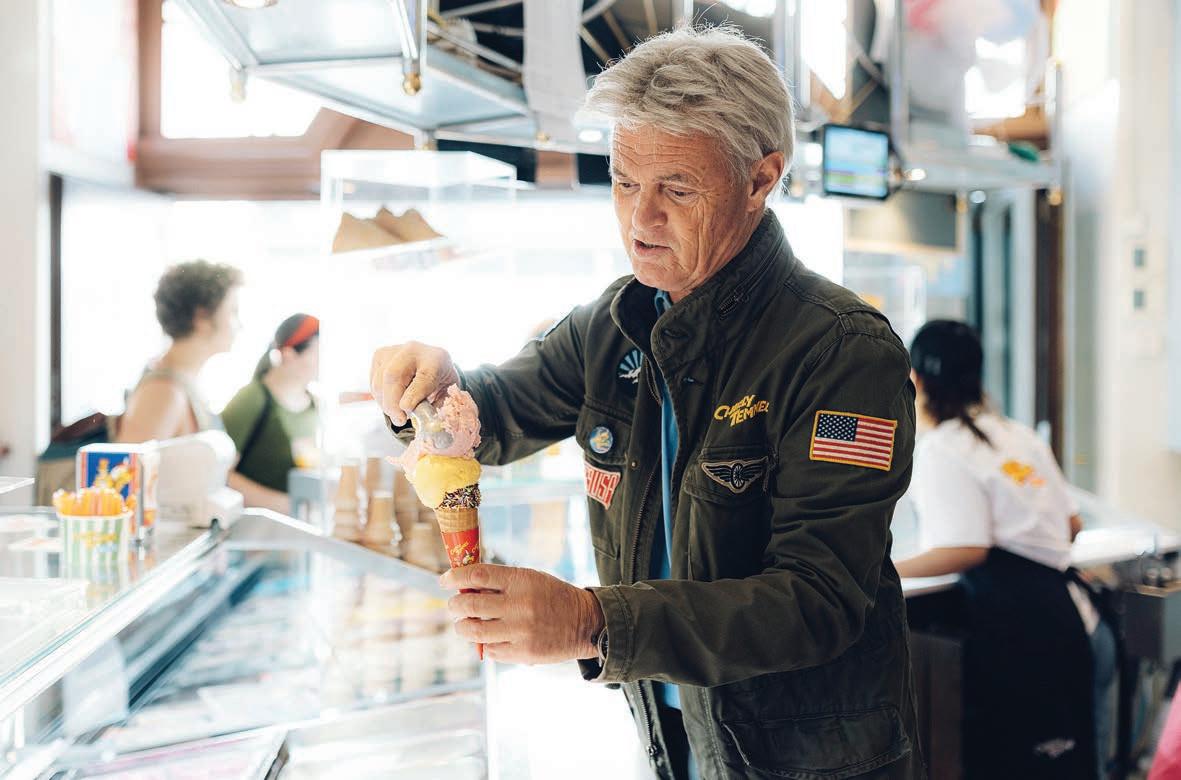

Charly und die Eisfabrik 1997 expandierte Charly Temmel von Graz in die USA. Und auch dort hat der »Eiskönig« ordentliche Spuren hinterlassen.

Demokratien leben vom Konsens – doch was, wenn sich drei Regierungsparteien auf nichts Nachhaltiges einigen können? Im Fazitthema analysieren wir die lähmende Reformunfähigkeit der aktuellen Dreierkoalition.

Um Verantwortung geht es auch im Fazitgespräch mit Klaus Scheitegel: Der Generaldirektor der GRAWE spricht über die wachsenden Herausforderungen für Versicherungen in unsicheren Zeiten – von steigenden Risiken bis zur komplexeren Geldveranlagung.

Der Fazitessay ist diesmal ein Brief von Christian Wabl an den neuen Bischof von Rom, Papst Leo XIV. Für die Fazitbegegnung trafen wir Karl Brodschneider, der seit 40 Jahren das publizistische Gesicht des Bauernbunds prägt. Im Fazitporträt geht es um den steirischen Eispionier Charly Temmel, der vor 18 Jahren sein Glück in den USA suchte, um dort den Eismarkt zu erobern.

Für Riesenirritationen sorgte Songcontest-Gewinner »JJ«. Nach seinem Boykottaufruf gegen Israel steht der Musiker international unter Beschuss. Wir beleuchten den Vorfall und den Umgang mit Antisemitismus in der woken ESC-Szene. Gutes Lesen! -red-

IMPRESSUM

Herausgeber

Horst Futterer, Christian Klepej und Mag. Johannes Tandl

Medieninhaber & Verleger

Klepej & Tandl OG

Chefredaktion

Christian Klepej Mag. Johannes Tandl

Redaktion

Peter K. Wagner (BA), Mag. Josef Schiffer, Mag. Maryam Laura Moazedi, Dr. Volker Schögler, Mag. Johannes Pratl, Helmut Wagner, Mag. Katharina

Zimmermann, Mag. Michael Petrowitsch, Kim Vas (Satz und Produktion), Vanessa Fuchs (Organisation)

Lektorat AdLiteram

Druck

Walstead-Leykam

Vertrieb & Anzeigenleitung

Horst Futterer

Kundenberatung

Irene Weber-Mzell

Redaktionsanschrift

Titelfoto von Jorj Konstantinov

Schmiedgasse 38/II, A-8010 Graz T. 0316/671929*0. F.*33 office@wmedia.at fazitmagazin.at facebook.com/fazitmagazin

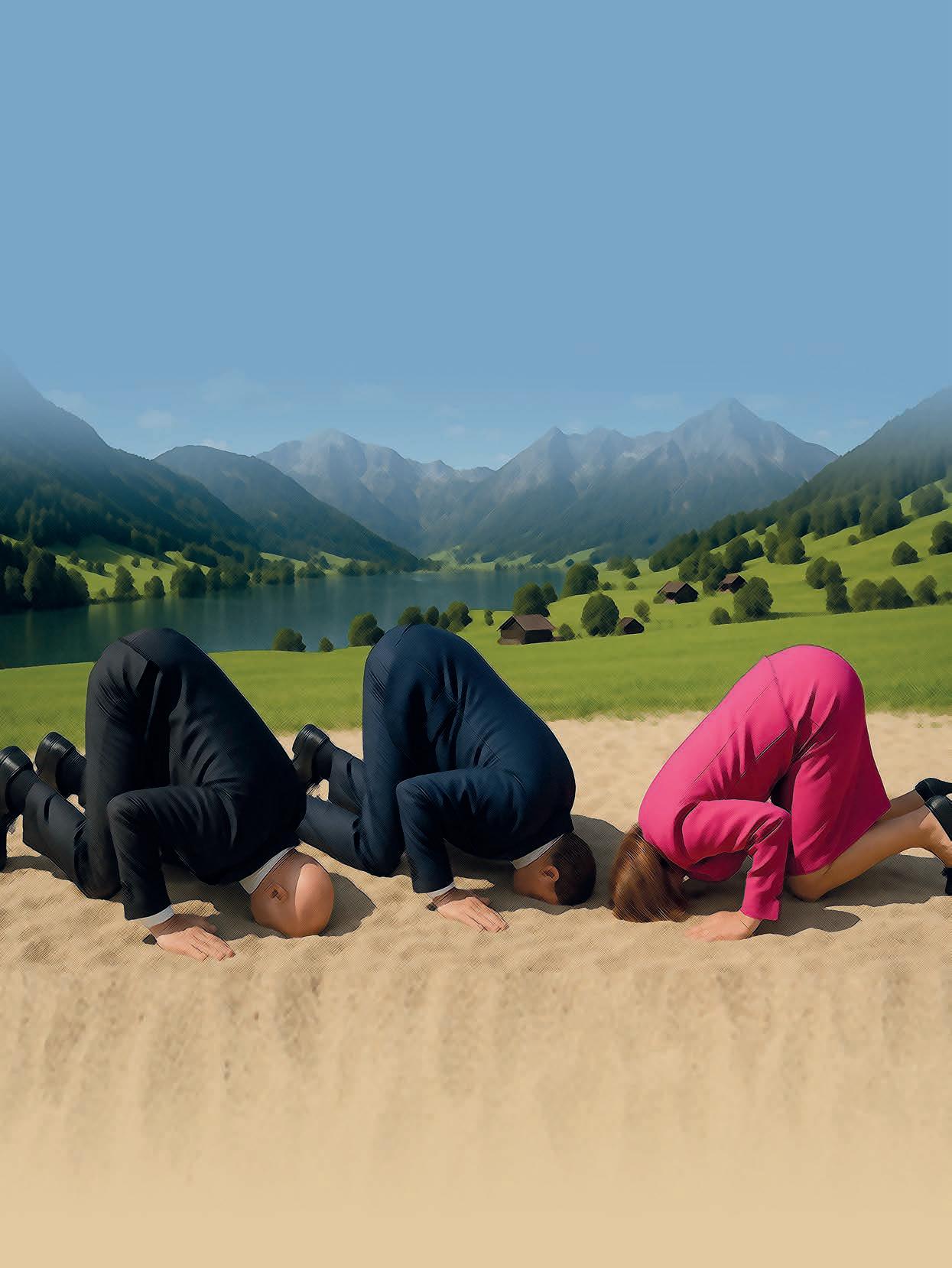

Weil keine Einigung auf nachhaltige Reformen gelingt, stecken die Regierungspolitiker den Kopf in den Sand und lassen drängende Probleme ungelöst.

Fazitthema

Von Johannes Roth

Die einst dominierenden Großparteien verlieren an Einfluss, neue Bewegungen, Protestparteien und Einzelakteure erstarken.

Das bedingt Regierungskonstellationen, die sich immer weiter vom Wähler entfernen und so den demokratischen Gedanken konterkarieren.

Am Tag nach der EU-Wahl 2024 herrschte in den Parteizentralen gespannte Ratlosigkeit. Nicht nur wegen der Ergebnisse: Die FPÖ auf Platz eins, SPÖ und ÖVP mit historischen Tiefstwerten. Vielmehr wurde offensichtlich, was Kommentatoren schon lange konstatierten: Die Wählerlandschaft ist zersplittert. »Es gibt keine Volksparteien mehr«, kommentierte Politologe Peter Filzmaier trocken in der zur Wahl ausgestrahlten ORF-Sondersendung. Mehr noch: Die Zeiten, in denen die Republik konsensual aus der Mitte heraus regiert werden konnte, schien vorbei zu sein, ein Mitte-Rechts-Bündnis zwischen rechten Parteien schien unausweichlich. Dass die Republik driftet – politisch, ideologisch und strukturell –, wurde in den folgenden Wahlen immer deutlicher. Auch bei den Nationalratswahlen änderte sich der Trend nicht. Die FPÖ vereinte 28,8 Prozent der Wählerstimmen auf sich, während sich die ÖVP mit 26,3 Prozent und die SPÖ mit 21,1 Prozent zufriedengeben mussten. Weit abgeschlagen im Wählerwillen: Die Grünen mit 8,2 Prozent und die NEOS mit 9,2 Prozent.

Herkulesaufgabe Status quo

Ergebnisse wie dieses sind natürlich weder Zufall noch gottgegeben. Sie sind ganz im Gegenteil Ausdruck eines tief wurzelnden Vertrauensverlustes der Bevölkerung in Politik, Parteien und das System. Der erklärt sich aus einer einfachen Tatsache: Den Bürgern geht es in Zeiten multipler Krisen nicht besser. Allein den Status quo zu halten, ist eine Herkulesaufgabe für jede Regierung, die selten zufriedenstellend gelingen kann. Der Vertrauensverlust in die »großen Zwei« (ÖVP, SPÖ) zieht sich dabei durch alle Altersgruppen. Laut einer Studie zur politischen Zufriedenheit vertrauen nur noch 27 Prozent der Befragten den traditionellen Parteien, ein Minus von 15 Prozentpunkten seit 2010. Andererseits scheinen Menschen wieder Vertrauen in das System generell zu gewinnen. Der Demokratiemonitor 2024 des Foresight-Institutes zeigt, dass 43 Prozent der Menschen denken, dass das politische System in Österreich gut funktioniert. Das ist natürlich nicht viel – 2018 waren es noch 63 Prozent gewesen –, aber immerhin um vier Prozentpunkte mehr als im Jahr 2023, als Pandemienachwirkungen und der Krieg an den Toren Europas die Einschätzung dominierten.

Einflussfaktor Algorithmen

Gleichzeitig verschärft die Medien- und Kommunikationslogik in online konsumierten Nachrichten und Social-Media-Plattformen die Fragmentierung: Algorithmen bevorzugen Zuspitzung. Kleinparteien und Einzelpersonen profitieren – etwa Dominik Wlazny (»Marco Pogo«) mit seiner Bierpartei, die laut Umfragen vom Mai 2025 inzwischen bei acht Prozent liegt, auch wenn Wlazny mit seinem eher mediokren Programm bei der Nationalratswahl 2024 nur zwei Prozent der Wähler überzeugen konnte und damit den Einzug in den Nationalrat verpasst hatte. Dass das nicht ohne Auswirkungen auf die Regierungsfähigkeit eines Landes bleiben kann, liegt auf der Hand: Mit vier, fünf oder mehr Parteien im Parlament wird Regierungsbildung zur Gratwanderung. Schwierige Regierungsbildungen aufgrund einer zu stark fragmentierten

politischen Landschaft sind indes weltweit längst kein Ausnahmephänomen mehr: Blockierte oder zähe Regierungsbildungen prägen zunehmend vor allem das politische Bild Europas. In vielen Ländern geraten demokratische Abläufe ins Stocken – selbst dann, wenn eine Wahl wie geplant verläuft.

Frankreichs Schande

Nach der herben Niederlage seines Mitte-Lagers bei den EU-Wahlen im Juni 2024 entschloss sich etwa Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, die eigentlich für 2027 geplanten Parlamentswahlen vorzeitig anzusetzen. Das Ergebnis: Ein Patt zwischen dem rechtsextremen Rassemblement National (RN), Macrons zentristischem Bündnis und dem linken Wahlbündnis »Front Populaire« – eine politische Blockade, aus der es schwer war, einen stabilen Regierungspfad zu finden. Es dauerte bis September, bis Macron den ehemaligen EU-Kommissar Michel Barnier zum Premierminister ernennen konnte – ein Schritt, der insbesondere bei linken Parteien auf scharfe Kritik stieß, da Barnier als Zugeständnis an den rechtspopulistischen Rassemblement National (RN) gewertet wurde, obwohl seine eigene Fraktion nur die fünftgrößte in der Nationalversammlung ist.

Auch die Niederlande stehen sinnbildlich für die neue Normalität politischer Zähflüssigkeit: Nach den Wahlen im November 2023 zogen sich die Koalitionsverhandlungen bis in den Mai 2024 hin – ein halbes Jahr politisches Vakuum, dass der Tatsache geschuldet war, dass die rechtskonservative Partei von Geert Wilders zusammen mit der konservativen VVD fast 40 Prozent erringen konnte, die sich mit unzähligen Kleinstparteien auf eine Koalition einigen mussten. In Belgien ist man mit solchen Zuständen schon vertraut: Zwischen der Parlamentswahl 2019 und der Regierungsbildung vergingen 600 Tage. In der Zwischenzeit regierte eine Übergangsregierung – ironischerweise während der entscheidenden Phase der Corona-Pandemie. Doch auch dort, wo Regierungen zustande kommen, wird Zusammenarbeit zunehmend zur Herausforderung. In Spanien zog Ministerpräsident Pedro Sánchez nach dem schlechten Abschneiden seiner Koalitionsparteien bei Regional- und Kommunalwahlen im Juli 2023 ebenfalls vorzeitige Neuwahlen ein. Die neue Regierung konnte nur durch teils umstrittene Zugeständnisse an zahlreiche kleinere Gruppierungen gebildet werden – außerhalb des konservativen Lagers der Partido Popular (PP) und der rechtspopulistischen Vox, die eigentlich die rechnerische Stimmenmehrheit auf sich vereint hätte.

Politischer Vertrauensverlust

In Deutschland, wo es nach der Bundestagswahl 2021 immerhin zur Bildung einer Ampelkoalition kam, zeigt sich ein anderes Problem: Die Unzufriedenheit mit der Regierung aus SPD, Grünen und FDP war laut Umfragen schon drei Jahre nach der Wahl auf einem Rekordtief. Als die FDP – viel zu spät – die Reißleine zog und deren Finanzminister sich vom Bundeskanzler lieber entlassen ließ, als einer überbordenden Neuverschuldung zuzustimmen, war der Schaden längts angerichtet: Das Volk hatte angesichts der zahl-

»Statt die Sache (Anm: das Budget) in Ordnung zu bringen und die überbordenden Staatsausgaben auf das ohnehin schon sehr hohe Vorkrisenniveau zurückzuführen, beginnt die von der ÖVP geführte Regierung ihre Arbeit mit noch höheren Steuern.«

Franz Schellhorn, Agenda Austria

losen ungelösten Probleme des Landes den regierenden Parteien insgesamt das Vertrauen entzogen. In den darauffolgenden Wahlen zeigte sich das Ergebnis: Mit der CDU/CSU und der AfD wurden mehrheitlich Parteien gewählt, die zuvor das Versprechen des »Zurück zur Normalität« gegeben hatten.

Vielfalt mit Schwächen

Die Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit zeigen eine gravierende Schwäche moderner politischer Systeme in westlichen Demokratien auf: Die Vielzahl der im Parlament vertretenen Parteien bringt zwar Vielfalt – aber erschwert kompromissfähige Politik. Programme und politische Kulturen driften immer weiter auseinander, was vor allem den extremen Rändern nutzt. Dazu kommt ein Phänomen, das eigentlich im Wunsch nach Machterhalt der großen Volksparteien in ganz Europa begründet ist: Die Brandmauerpolitik, eine Taktik, die darauf hinausläuft, den erkennbaren Wählerwillen zu ignorieren und rechtspopulistischen Parteien durch das Bilden von Mehrparteienkoalitionen die Regierungsteilhabe zu verwehren. Die Brandmauerstrategie ist mittlerweile fast drei Jahrzehnte alt; das dahinter liegende System ist durchschaubar und gerade deshalb immer wirkungsloser: Parteien, die mit teils drastischer Wortwahl einfache Lösungen für komplexe Probleme versprechen und dabei in einem immer unübersichtlicher gewordenen europäischen Vielvölkerkonglomerat, das immer mehr Probleme mit sich bringt, immer mehr Wählerstimmen auf sich vereinen, werden zunächst in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt. Sie zu dämonisieren ist nicht schwer, denn tatsächlich propagieren sie nicht nur harte Law-&-Order-Politik, sondern betonen zudem das nationalistische Element, indem sie vor allem die ausländischen Bevölkerungsgruppen zu klaren Feindbildern stilisieren. Mit dieser unappetitlichen Methode lassen sich einfache Gemüter schnell überzeugen – aber nur wenn die etablierten Parteien selbst keine Lösungen mehr für die wachsenden politischen Probleme an anderen Fronten zu bieten haben.

Breite Angriffsflächen

Die methodische Nähe zu den diktatorischen Parteien des vergangenen Jahrhunderts bietet neben der politischen Ideenlosigkeit eine breite Angriffsfläche, die die etablierten Parteien schnell zu nutzen wussten und bis heute immer wieder sauber polieren. Die Milchmädchenrechnung: Wo sich ein drittes Lager zwischen die zwei großen Strömungen der Nachkriegszeit – nämlich die Sozialdemokratie und das Christlichsoziale – drängt, kann eine der beiden Strömungen von der politischen Teilhabe abgeschnitten werden. Wenn hingegen das dritte Lager – und alle Randerscheinungen von Team Stronach bis zur Bierpartei – so klein gehalten wird, dass sich rechnerisch immer eine große Ko-

alition zwischen Sozialisten und Volkspartei ausgeht, ist die Macht der beiden Strömungen einzementiert.

Sündenfall Cordon Sanitaire

Niemand kann genau sagen, wann und wo diese Taktik das erste Mal ihre volle Wirkung entfaltete – in Österreich jedenfalls nicht, denn Bruno Kreisky hatte in den 1970ern keinerlei Skrupel, mithilfe der FPÖ – die damals ebenso noch von echten ehemaligen NSDAP-Mitgliedern durchsetzt war wie alle Parteien – zu regieren. Erst als Jörg Haider Norbert Steger als Parteiobmann ablöste, gewann die FPÖ so an Relevanz in den Wahlen, dass sie zur echten Gefahr für die Verfechter des großkoalitionären Gedankens wurde. Auf europäischer Ebene setzte sich Ende der 1980er Jahre in Belgien endgültig die Auffassung durch, dass eine Koalition mit rechtspopulistischen Parteien ein Tabu sei: Die etablierten Parteien wollten sich nach der Wahl 1989, bei der der rechtskonservative Vlaams Blok 20 Prozent der Stimmen gewann, eindeutig nach rechts abgrenzen – und bildeten den sogenannten »Cordon Sanitaire«.

In der ursprünglichen Bedeutung war mit dem Begriff »Cordon Sanitaire« eine Pufferzone gemeint, die man zwischen zwei Gebieten absteckte, um das Ausbreiten von Pandemien zu verhindern. Schon die Wortwahl war, wie auch das deutsche »Brandmauer«, ein Meisterwerk der Propagandakunst. Aus dem Katastrophenschutz entlehnt, suggeriert beides die unbedingte Notwendigkeit ihrer Existenz – denn wenn der Cordon Sanitaire überschritten oder die Brandmauer eingerissen würde, würde sich eine Katastrophe ungehemmt ausbreiten können, sei es die Pandemie des Populismus oder der Flächenbrand vorurteilsgesteuerter politischer Entscheidungen. Wie überhaupt Sprache ein wesentlicher Teil der Ausgrenzungspolitik ehemaliger Großparteien ist – man denke etwa an das Mantra der »gesichert« rechtsextremen AfD, das, oft genug wiederholt, nicht den leisesten Zweifel am Charakter der Partei aufkommen lassen soll. Der Cordon Sanitaire erwies sich jedenfalls bald als taugliches Mittel des Machterhalts und setzte sich überall dort in Europa durch, wo rechtsnationale Parteien erstarkten: In Schweden, in Frankreich, in Belgien, in Deutschland und schließlich auch in Österreich. Galt die »Vranitzky-Doktrin«, der zufolge eine Koalition der SPÖ mit der FPÖ ausgeschlossen war, lange Zeit nur für die Sozialdemokratie, machte man sie vergangenes Jahr auch in der ÖVP salonfähig, wenn auch in abgeschwächter Form: Mit »dieser« FPÖ verbiete sich eine Koalition, erklärte Karl Nehammer, und ließ sich damit eine Hintertüre für mögliche Verhandlungen offen, denn personelle und inhaltliche Weichen sind in jeder Partei schnell gestellt – der FPÖ

wäre es ein Leichtes gewesen, zu einer »anderen« FPÖ und damit regierungsfähig zu werden.

Linke Regierung, rechte Wahl

Tatsächlich war dann bei der Nationalratswahl der Wählerwille eindeutig: Eine klare Mehrheit der Österreicher positioniert sich in wirtschafts- und migrationspolitischen Fragen rechts der Mitte. Laut einer OGM-Umfrage vom April 2025 (Sonntagsfrage, Kurier) würde wieder eine relative Mehrheit eine Koalition aus ÖVP und FPÖ möglich machen, die FPÖ wäre dabei mit fast 33 % der Seniorpartner. Dass dieses Modell Wähler mobilisieren kann, zeigen nicht zuletzt die Wahlerfolge von Sebastian Kurz 2017 und 2019. Die Realität sieht jedoch anders aus: Die sogenannte »Brandmauer zur FPÖ«, wie sie von den Grünen, der SPÖ und Teilen der ÖVP propagiert wird, verhinderte diese Option. Schon davor hatte Bundespräsident Alexander Van der Bellen mehrfach betont, keine Regierung mit »verfassungsfeindlichen Elementen« angeloben zu wollen – ein klarer Wink Richtung FPÖ. Die dann in den Regierungsverhandlungen, die man sie zähneknirschend führen lassen musste, tatsächlich wie vorausgesagt versagte. Womit sich rechnerisch für den Wahlzweiten ÖVP nur mehr eine Koalition mit einer extrem linken SPÖ ausgehen konnte.

Belastungswelle statt Sanierung

Die konnte somit die Bedingungen diktieren – und machte davon auch reichlich Gebrauch. Österreich hatte rechts bzw. konservativ gewählt – und das ziemlich eindeutig – und eine eindeutig links-

orientierte Politik bekommen. Allein das Finanzministerium für sich zu reklamieren und dort den polarisierenden AK-Ökonomen Markus Marterbauer an der Spitze zu installieren, war aus Sicht der SPÖ ein Geniestreich. Aus Sicht des Staates und wirtschaftsorientierter Kommentatoren allerdings weniger. Die großen Probleme des Staates seien weit entfernt davon, einer Lösung zugeführt zu werden: In der Migrationspolitik blieb man Antworten ebenso schuldig wie in puncto Budgetsanierung. Zu Letzterem äußerte sich Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn. Man habe eine ausgabenseitige Sanierung versprochen, aber eine Belastungslawine geliefert, sagte er der »Kleinen Zeitung« im Kontext des Doppelbudgets 2025 und 2026. Dieses Budget sei der kleinste gemeinsame Nenner einer Dreiparteienkoalition und nicht das lang erwartete, nötige Reformwerk.

Sorgen nicht ernst genommen

Ein im Ergebnis ähnliches Bild zeigt sich noch viel deutlicher in Deutschland. Auch dort blieb trotz eines eindeutig erkennbaren Wählerwillens für eine konservative Regierungskoalition dem Wahlsieger CDU/CSU nichts anderes übrig, als eine Koalition mit den Sozialdemokraten einzugehen. Die AfD, die über zehn Millionen Stimmen errungen hatte, musste machtlos zusehen, wie die Pfründe der Bundesrepublik an ihnen vorbei verteilt wurden. Auch in Berlin gelang es der SPD, den Finanzminister für sich zu reklamieren. Und auch in Deutschland wurde nicht das Ausgabenproblem des Staates zur Grundlage der Budgetierung gemacht, sondern ein mehrere hundert Milliarden Euro schweres Neuver-

schuldungspaket durchgesetzt. Die Sorgen der Bevölkerung –schleichende Verarmung und zu viele Migranten aus islamischen Ländern – hingegen wurden trotz gegenteiliger Versprechungen vor der Wahl nur unzureichend behandelt.

Exzessive Schuldenpolitik

Womit man wieder auf Österreich verweisen kann – denn auch bei uns ist der Reformstau mittlerweile so gewaltig, dass schnell sichtbare Lösungen in weite Ferne gerückt scheinen. Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn lässt kein gutes Haar an den Reformbemühungen der Regierung: »In Österreich läuft dasselbe Spiel (wie in Deutschland, Anm.) deutlich geräuschloser ab. Wir tun uns da auch leichter, weil unsere Staatsschulden seit Jahrzehnten ungebremst steigen. Wir haben die exzessive Schuldenpolitik geradezu kultiviert. Hierzulande sind es übrigens die Konservativen, die den Staatshaushalt zerrüttet hinterlassen haben. Statt die Sache in Ordnung zu bringen und die überbordenden Staatsausgaben auf das ohnehin schon sehr hohe Vorkrisenniveau zurückzuführen, beginnt die von der ÖVP geführte Regierung ihre Arbeit mit noch höheren Steuern.«

Falsch verstandene Staatsräson

Tatsächlich summieren sich allein die Schulden der Republik mittlerweile auf exakt 297.981 Millionen Euro. Dazu kommen die Schulden von Gemeinden und Ländern. Wollte man sie schnellstmöglich zurückzahlen, müsste man ungeheure Ressourcen mobilisieren und der Bevölkerung wirklich harte Einschnitte

zumuten. Diese sind aufgrund der durch Brandmauern und Parteienfragmentierung geschaffenen Koalitionslogiken jedoch kaum durchsetzbar. Die Diskrepanz zwischen Wählerwillen und Regierungskonstellation hat auch wirtschaftspolitische Folgen. Themen wie Steuererleichterungen, Deregulierung, Energiepreisdeckel oder Migration bleiben auf der Strecke, weil breite politische Kompromisse in einer saturierten Mitte gesucht und dann natürlich nicht gefunden werden. Franz Schellhorn kommentiert im Profil folgerichtig: »Sowohl in Österreich als auch in Deutschland beschreiten die bürgerlichen Parteien den Weg des geringsten Widerstands und verklären den Verrat an ihren Wählern zur Staatsräson. Staatsräson heißt aber nicht, FPÖ und AfD mit höheren Steuern und Schulden von der Macht fernzuhalten. Staatsräson bedeutet, das Land mit überzeugenden Reformen wieder in die Spur zu bringen und damit zu riskieren, die nächste Wahl zu verlieren. Mit höheren Steuern und Schulden werden die rechtsnationalen Kräfte nicht geschwächt. Sie werden gestärkt.«

Die Erkenntnis, dass das Fortführen dieses politischen Auslaufmodells letztlich bestenfalls zu einem fortgesetzten Vertrauensverlust in die demokratischen Entscheidungsfindungsmechanismen und im schlechtesten Fall zu gravierenden sozialen Unruhen führt, hat sich noch nicht überall durchgesetzt. Die Politik wird sich früher oder später entscheiden müssen: Will sie sich weiter in Mikropartikularismen und Machterhaltungsfantasien verlieren oder gelingt der Sprung zu einer neuen politischen Kultur, die Komplexität ernst nimmt, aber Entscheidungen trifft?

Ich möchte glauben, dass die USA an unserer Seite bleiben werden.

Aber wir müssen bereit sein, wenn das nicht der Fall ist.

Staatspräsident Emmanuel Macron in einer Ansprache an das französische Volk

Wunschdenken statt Wirklichkeit – Marterbauers Budget steht auf tönernen Füßen

Der von Finanzminister Markus Marterbauer vorgelegte Budgetentwurf für 2025/26 erscheint auf den ersten Blick als Kraftakt – tatsächlich basiert er auf überoptimistischen und schöngerechneten Erwartungen. Die Regierung geht für das Jahr 2025 nämlich immer noch von einem Wirtschaftswachstum von 1,6 Prozent aus, während für 2026 sogar ein Wachstum von 1,8 Prozent erwartet wird. Dabei geht die ÖNB schon seit ihrer März-Prognose für das Gesamtjahr 2025 von einer Stagnation der Wirtschaftsleistung (-0,1 %) aus. Und auch für 2026 kann von +1,8 Prozent keine Rede sein. Die ÖNB prognostiziert lediglich 1,2 Prozent Wachstum. Finanzminister und Bundesregierung igno -

Das Doppelbudget von Finanzminister Marterbauer enthält zwar kurzfristige Einsparungen, es fußt jedoch auf falschen Wachstumsannahmen und echte Reformen findet man darin auch nicht.

den Einnahmen und einer disziplinierten Ausgabenkultur sind angesichts der ÖNB-Prognose völlig ungesichert.

Auch die Zinsbelastung dürfte höher als im Budget angenommen werden Hinzu kommt: Die Schuldenquote soll bis 2029 lediglich von 87 auf 86,9 Prozent sinken – ein kosmetischer Effekt, erkauft durch ein Zahlenwerk, das die konjunkturellen Risiken und Zinsdynamiken ausblendet. Ein ernst gemeinter Konsolidierungspfad würde daher gänzlich anders aussehen, ist aber in der derzeitigen Regierungskonstellation kaum umzusetzen. Der Finanzminister verweigert sich aus „Regierungsräson“ realistischen Wachstumsannahmen und einer glaubwürdigen Priorisierung auf der Ausgabenseite. Voraussetzung dafür wäre nämlich der transparente Umgang mit den Risiken seiner veralteten Wachstumsannahme – samt deren Auswirkungen auf die Pensionsausgaben, die Gesundheit und die steigenden Zinslasten, die von Marterbauer einem Prozent womöglich auch viel zu optimistisch dargestellt werden.

rieren daher immer noch, dass sich Österreichs Staatsfinanzen nicht mit kosmetischen Eingriffen sanieren lassen.

Die Wachstumserwartungen sind wieder einmal viel zu optimistisch Ein Defizit von 18,1 Milliarden Euro im Jahr 2025 und von 18,3 Milliarden im Folgejahr ist ohnehin kein Sanierungsbudget, sondern die Fortschreibung eines strukturellen Ungleichgewichts. Auch die Annahme, dass sich das Defizit „von selbst“ bis 2028 auf Maastricht-konforme drei Prozent verringert, ohne tiefgreifende Reformen in der Ausgabenstruktur oder nachhaltige Wachstumsimpulse, ist reines Wunschdenken. Die zugrunde liegende Prognose rechnet – nachweislich falsch – mit stabilem Wachstum. Auch die daraus resultierenden Annahmen von steigen -

Dringende Reformen werden weiter verschleppt

Der politische Kompromiss der Bundesregierung ist zwar voll mit Schlagworten wie „Reformen“ und „Investitionen“, liefert ab kaum belastbare Maßnahmen, die der jeweils eigenen Klientel der drei Regierungsparteien zuwiderlaufen würden. Vor dem Hintergrund bewusst fragwürdiger Grundannahmen klingt die Ankündigung einer „neuen Ära der Transparenz“ daher eher zynisch. Das Doppelbudget sendet kein Signal der Stabilität, sondern des Verschiebens. Österreich steuert nicht trotz, sondern wegen einer Budgetpolitik, die sich weigert, der Realität ins Auge zu sehen, in ein EU-Defizitverfahren. Aber vielleicht ist es aus Regierungsperspektive ja tatsächlich bequemer, die Verantwortung für zwangsläufig notwendige Einschnitte

bei den Ausgaben nicht nur zu verschieben, sondern gleichzeitig auf Brüssel abzuwälzen.

Eine Haushaltskonsolidierung mit Wachstumsimpulsen kann auch in der Rezession funktionieren

Denn Österreich kämpft nicht nur mit wachsenden Schuldenbergen, sondern, wie viele Ökonomen von Christian Helmenstein abwärts längst befürchten, auch damit, dass der nun dreijährigen Rezession ohne deutliche Wachstumsimpulse eine noch längere Phase der Stagnation folgen könnte. Für die Budgetpolitik ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung. Zum einen ist die Konsolidierung unausweichlich, zum anderen würden Kürzungen zur falschen Zeit oder mit dem falschen Instrumentarium die wirtschaftliche Schwäche noch verschärfen. Was also tun, wenn die Notwendigkeit zur Haushaltskonsolidierung auf eine hartnäckige Rezession trifft?

Abwarten löst keine Budgetprobleme Klar ist, dass auch in einer Rezession Folgendes gilt: Abwarten löst keine Budgetprobleme. Im Gegenteil – die verschleppte Konsolidierung verschärft mittelfristig die strukturellen Defizite und erhöht die Zinslast. Dennoch muss der Einstieg in die Konsolidierung konjunkturgerecht gestaltet werden. Das bedeutet nicht, gar nichts zu tun, sondern mit gezielten, wachstumsverträglichen Maßnahmen zu beginnen, die das Vertrauen der Märkte und der Investoren stärken – ohne die gesamtwirtschaftliche Nachfrage abrupt abzuwürgen. Möglich, dass der Finanzminister ja genau das vorhat. Aber geschönte Wachstumszahlen sind entweder schlechter Stil oder ein Kopf-in-den-Sand-Stecken. Denn auch in einer wirtschaftlichen Schwächephase müssen vor allem Ausgaben reduziert werden. Und zwar jene, die wenig oder keinen Beitrag zum langfristigen Wachstum leisten. Dazu zählen ineffiziente Subventionen, überbordende Verwaltungs-

MIT JOHANNES TANDL

ausgaben, politisch motivierte Zuschüsse ohne Hebelwirkung sowie teure Förderprogramme mit geringen Multiplikatoreffekten. Und natürlich müssen strukturfördernde Ausgaben (für Bildung, Digitalisierung, Infrastruktur mit hoher Produktivitätsrendite) geschützt bleiben oder gezielt umgeschichtet werden.

Reformen sind langsam, aber dafür langfristig budgetwirksam Konsolidierung bedeutet nicht pauschales Sparen, sondern Prioritätensetzung. Ein von der Regierung völlig unterschätzter Hebel liegt in reformpolitischen Maßnahmen, die keine neuen Ausgaben verursachen und teilweise sogar Einsparungen bringen. Zu nennen sind einmal mehr Deregulierung und Bürokratieabbau, insbesondere bei Genehmigungen und Zugangsbeschränkungen zum Arbeitsmarkt und immer noch bei Betriebsgründungen.

Auch bei Maßnahmen zur Arbeitsmarktaktivierung etwa durch gezieltere Qualifizierung, bessere Anreize zur Arbeitsaufnahme oder flexiblere Beschäftigungsmodelle überwiegt der Nutzen die Kosten. Und außerdem gilt es endlich eine heilige Kuh der ÖVP zu schlachten und die Effizienzsteigerung im öffentlichen Sektor, etwa durch die Digitalisierung, aber auch durch eine permanente outputorientierte Aufgabenreform in eine Verwaltungsverschlankung umzumünzen. Solche Maßnahmen wirken zwar nicht kurzfristig konjunkturstützend, aber sie verbessern die Investitionsbedingungen und erhöhen die Wettbewerbsfähigkeit und damit die langfristigen Wachstumschancen – was wiederum zur Budgetkonsolidierung beiträgt, selbst wenn es kaum kurzfristige Effekte auf das Defizit gibt.

Schweden zeigt, das Wachstumsimpulse und Konsolidierung zusammenpassen Einnahmenverbesserungen gehören zwar auch zur Budgetkonsolidierung,

sie sind in rezessiven Phasen jedoch kontraproduktiv, weil sie die Haushalte und Unternehmen zusätzlich belasten. Wesentlich zielführender ist da schon die Schließung von Steuerschlupflöchern, etwa im internationalen Konzernsteuerrecht, oder die Bekämpfung von Steuervermeidung und -hinterziehung durch die bessere Digitalisierung der Finanzverwaltung.

Der schwedische Weg zeigt, wie sich Konsolidierung auch unter schwierigen Rahmenbedingungen nachhaltig gestalten lässt: Dort wirkt die sogenannte „regelbasierte Haushaltsführung“ mit klaren Zielen und Ausgabenobergrenzen. Ein glaubwürdiger mittelfristiger Konsolidierungspfad mit verbindlichen Eckwerten reduziert außerdem trotz Schulden die Risikoaufschläge auf Staatsanleihen und stärkt die Planbarkeit für Wirtschaft und Verwaltung. So kann auch bei zunächst laufendem Defizit das Marktvertrauen stabilisiert werden. Natürlich braucht jede Konsolidierung ihre politische Legitimität. Daher ist es besonders in der Rezession entscheidend, den Bürgerinnen und Bürgern klar zu vermitteln, warum jetzt gehandelt werden muss und wie die Maßnahmen langfristig zu mehr Stabilität, Wachstum und sozialer Sicherheit beitragen. Aber auch eine transparente, faktenbasierte Kommunikation und ein kohärenter Reformplan sind bis jetzt nicht Teil des österreichischen Konsolidierungskurses.

Auch in der Rezession bleibt Budgetkonsolidierung also notwendig – aber sie muss klug gestaltet werden. Statt mit pauschalen Kürzungen die Konjunktur zu bremsen, sollten Staaten auf wachstumsfreundliche Priorisierung, regelbasierte Steuerung und strukturelle Reformen setzen. Es gibt gute Beispiele, wie sich auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine fiskalische Trendwende einleiten lässt – mit langfristig positiven Effekten für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft.

Die Freiheit der Eheschließung und des Familienlebens im europäischen Verfassungsgefüge

Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union (GRC) verankert in Artikel 9 das Recht auf Eheschließung und das Recht, eine Familie zu gründen. Die Norm formuliert dies bewusst offen, sie gibt Anlass zu einer differenzierten Betrachtung im Spannungsfeld zwischen nationaler Souveränität und europäischer Grundrechtsbindung. Artikel 9 GRC unterscheidet sich in seiner Formulierung signifikant von Artikel 12 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK), der ausdrücklich von einer Ehe zwischen »Mann und Frau« spricht. Die Charta verzichtet auf eine solche Einschränkung und erlaubt somit eine dynamische Auslegung, die insbesondere die rechtliche Anerkennung gleichgeschlechtlicher Ehen oder anderer Formen des familiären Zusammenlebens nicht ausschließt. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat wiederholt klargestellt, dass die Charta im Rahmen des Unionsrechts anzuwenden ist und nicht automatisch eine Angleichung der Ehe- und Familienrechte in den Mitgliedstaaten erzwingt.

Die EU ist nicht befugt, eine unionsweite Definition der Ehe oder des Familienrechts vorzugeben, da diese Bereiche weitgehend in der Gesetzgebungskompetenz der Mitgliedstaaten verbleiben. Dennoch wirkt das Unionsrecht über Mechanismen wie »die Freizügigkeit« oder »die Nichtdiskriminierungsgrundsätze« in diesen Bereich hinein. So hat der EuGH in der Rechtssache Coman u. a. (C-673/16) entschieden, dass die Mitgliedstaaten die Aufenthaltserlaubnis für Ehepartner unionsweit anerkennen müssen – unabhängig davon, ob sie gleichgeschlechtliche Ehen selbst in ihrem nationalen Recht zulassen.

Die Rechtsentwicklung zeigt, dass sich die Grenzen zwischen nationalen Kompetenzen und europäischem Grundrechtsschutz zunehmend verschieben. Während Mitgliedstaaten das Recht haben, eigene Regelungen zur Ehe und Familie beizubehalten, müssen sie unionsrechtliche Vorgaben, insbesondere im Bereich der Diskriminierungsfreiheit und der Personenfreizügigkeit, respektieren. In Zukunft könnte sich der unionsrechtliche Einfluss auf Ehe- und Familienrechte weiter verstärken, insbesondere durch eine Ausweitung der Rechtsprechung des EuGH oder durch legislativen Druck in Form von Antidiskriminierungsrichtlinien.

Fazit: Artikel 9 GRC garantiert das Recht auf Ehe und Familie, überlässt die konkrete Ausgestaltung jedoch den Mitgliedstaaten. Dennoch beeinflusst das Unionsrecht die nationale Rechtsentwicklung zunehmend, insbesondere durch die EuGH-Rechtsprechung und die unionsrechtlichen Grundprinzipien.

Dr. Andreas Kaufmann ist Rechtsanwalt und Universitätslektor in Graz. Er ist spezialisiert auf Bau-, Immobilien-, Wirtschafts- und Nachhaltigkeitsrecht. ak-anwaltskanzlei.at

An drei Grazer SPAR-Standorten findet täglich von 14:00 bis 15:00 Uhr die „Stille Stunde“ statt.

Als Nahversorger Nummer 1 trifft das Einzelhandelsunternehmen SPAR auf vielfältige individuelle Bedürfnisse der Kundschaft. Um den hochsensiblen und reizempfindlichen Menschen den Lebensmitteleinkauf angenehmer zu gestalten, findet in Zukunft an drei SPAR-Standorten in Graz eine sogenannte „Stille Stunde“ statt. Das bedeutet, dass dort zwischen 14 und 15 Uhr gänzlich auf Musik und Werbedurchsagen verzichtet wird.

Die Umsetzung der Stille Stunde findet an folgenden Standorten von Spar-Supermärkten in Graz statt: in der Fischergasse, in der Olga-Rudel-Zeynek-Gasse bei der Green City und in der Conrad-von-Hötzendorfstraße 99a gegenüber dem Ostbahnhof. Das heißt für die Kunden und Kundinnen Einkaufen ohne Radio, ohne Musik und ohne Werbung: Von Montag bis Samstag wird in den Geschäften für eine Stunde am Nachmittag von 14 bis 15 Uhr die gesamte Ladenbeschallung ausgeschaltet.

Geräusche als Herausforderung

Vom Piepsen der Scanner-Kassen über Gespräche zwischen anderen Personen bis zur Hintergrundmusik: Während der Großteil der Menschen all die unterschiedlichen Geräusche im Supermarkt entweder gar nicht oder nicht als besonders störend wahrnimmt, kann die Reizüberflutung für die Gruppe der hochsensiblen Menschen herausfordernd sein. Als Marktführer im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel ist sich SPAR seiner Verantwortung bewusst und probiert neue Formate aus, um sich für Menschen mit speziellen Bedürfnissen starkzumachen.

Positive Reaktionen der Kundschaft

„Wir sind offen für neue Ideen, die den Menschen guttun – gerade bei so etwas Elementarem wie dem Lebensmitteleinkauf“, unterstreicht SPAR-Steiermark-Geschäftsführer Christoph Holzer. Die Gruppe der Kunden und Kundinnen, die Reize stark wahrnehmen und daher die Stille Stunde als besonders wohltuend empfinden, betrifft sowohl Männer als Frauen und geht quer über alle Altersschichten.

Schloss Eggenberg feiert 400-JahrJubiläum

Unter dem Titel „Ambition & Illusion“ ist Schloss Eggenberg seit 26. April der Schauplatz der dritten Steiermark-Schau, die vom Land Steiermark beauftragt und vom Universalmuseum Joanneum umgesetzt wird. Das UNESCO-Welterbe des historischen Gebäudes steht dabei im Mittelpunkt. Eine multimediale Ausstellung mit einzigartigen Leihgaben lädt dazu ein, einen ganz neuen Blick auf die Geschichte des Schlosses und seine Bewohner und Bewohnerinnen zu werfen. Alle Museen vor Ort ergänzen diese außergewöhnliche Schau und entführen heuer in die Welt der Eggenberger. Anlass dafür ist das 400-Jahr-Jubiläum des ambitionierten Schlossbaus, der im Jahr 1625 von Hans Ulrich von Eggenberg in Auftrag gegeben wurde.

Der RC Graz-Burg veranstaltet heuer zum zweiten Mal ein Sommerfest mit Livemusik und Kulinarik, das am 28. Juni am Graz Airport im Restaurant Globetrotter stattfinden wird. Unter dem Motto „Musik liegt in der Luft am Graz Airport“ erwartet Sie eine musikalische Reise mit bekannten Jazz-Nummern, interpretiert von Vesna Petkovic und ihrem Quartett, und Big Band Sound von der Rotary Big Band. Der Erlös kommt dem Projekt „Mehr Freu(n)de mit Deutsch“ zugute. Seit über zwölf Jahren werden Sprachförderstunden an der VS Gabelsberger finanziert für Kinder, die die Sprache ihrer neuen Heimat erlernen müssen. Die Vermittlung der Freude an der deutschen Sprache, bewegtes Lernen, Förderung individueller Begabungen sowie Eingehen auf spezifische Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler stehen im Vordergrund der Sprachförderung. Homepage und Kartenverkauf unter:www.sommerfest-airport.at

Ansturm bei Eröffnung der Steiermark-Schau

Es ist ein Barockjuwel und über die Grenzen hinaus bekannt: Schloss Eggenberg am Grazer Stadtrand ist seit 2010 UNESCOWeltkulturerbe. Hans Ulrich, der erste Fürst von Eggenberg, gab 1625 den Auftrag, dieses Residenzschloss zu bauen. Das 400-Jahr-Jubiläum ist Anlass für die diesjährige SteiermarkSchau, die unter dem Titel „Ambition & Illusion“ dem Schloss und all seinen Bewohnern eine Ausstellung widmet. Am 26. April wurde die Schau mit zahlreichen Besuchern, darunter viele Ehrengäste aus Kunst, Kultur, Politik und Wirtschaft, eröffnet – musikalisch umrahmt vom Ensemble Art House 17 mit den „Sounds of Eggenberg“. Bis 2. November bietet die Schau vor Ort die Möglichkeit, in die Welt der Eggenberger einzutauchen.

Grawe siegt bei Recommender Award 2025

Bereits zum 13. Mal in Folge sicherte sich die Grawe den ersten Platz in der Kategorie „Versicherungen bundesweit“ und wurde auch 2025 wieder mit dem „Recommender Award“ des FMVÖ ausgezeichnet. Damit werden jene Institute bedacht, die bei Kundenbefragungen die höchste Quote an Weiterempfehlungen verzeichnen. Bereits zum 13. Mal in Folge sicherte sich die Grawe den ersten Platz in dieser Kategorie. Bei der FMVÖ-Recommender-Gala am 6. Mai in Wien nahm Vorstandsdirektor Georg Schneider die Auszeichnung stellvertretend für alle Mitarbeiter sowie Partner entgegen. Daneben bestätigt auch das Gütesiegel „Exzellente Kundenorientierung“ die konsequente Ausrichtung der Grawe auf Servicequalität und Kundenzufriedenheit.

von Graz nach Leibnitz

Sonntag, 15. Juni 2025

8.30 Uhr, Brauerei Puntigam | Start 9.30 Uhr EinzelfahrerIn

Im Ziel erwarten Sie:

• Großes Familienfest mit Musik (Beppo‘s Dance Band)

• Große Warenpreisverlosung

• Gesundheitscheck Arbeiterkammer

• Kinderbetreuung –Hüpfburg, Kletterturm

Sonderzug Leibnitz–Graz AK-ÖGB Betriebssportverband 05 7799-2329 | betriebssport@akstmk.at www.akstmk.at/betriebssport www.betriebssport.st

Die Ausstellung „Man will uns ans Leben − Bomben gegen Minderheiten 1993 – 1996“ im Grazer Volkskundemuseum erinnert an den Schrecken des rechtsextremen Terrors und die Angst, die Österreichs Minderheiten vier Jahre lang begleitete. Im Zentrum der Ausstellung steht die Perspektive jener, die Ziel des Terrors waren. Sie gedenkt der Opfer, lässt Betroffene zu Wort kommen und beleuchtet die Rolle des politisch-gesellschaftlichen Klimas der 1990er-Jahre für die Gewalttaten. Videointerviews mit Zeitzeugen und Experten kommentieren Facetten der Geschehnisse aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zahlreiche ORF-Berichte, Zeitungsartikel mit Fotos bzw. Aussagen und Zitate dokumentieren die mediale Auseinandersetzung mit den Ereignissen.

Die Grawe blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2024 zurück. Trotz geopolitischer und wirtschaftlicher Herausforderungen steigerte sie die Prämieneinnahmen um 9,4 % auf 966,2 Mio. Euro. Die Grawe Group erzielte sogar ein Plus von 11,8 % auf 1.529,4 Mio. Euro. Der Konzerngewinn vor Steuern wuchs um 13,2 % auf 195,7 Mio. Euro, während die AG einen Rückgang um 14,8 % auf 69,6 Mio. Das positive Bild setzte sich auch im Konzernabschluss fort. Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Prämieneinnahmen um 11,8 % gestiegen und erreichten einen Wert von 1.529,4 Mio. EUR. Der Gewinn vor Steuern konnte deutlich gesteigert werden und lag 2024 bei 195,7 Mio. EUR. Die neue Gesundheitsversicherung Grawe „MyMed“ übertraf die Erwartungen deutlich.

UMJ trauert um Kurt Jungwirth

Jetzt ab € 26.090,–¹

oder ab € 189,– mtl. bei Leasing¹

Ford Puma Gen-E: Stromverbrauch: 13,1 – 14,5 kWh/100 km (kombiniert) | CO₂-Emissionen: 0 g/km (kombiniert) | Elektrische Reichweite: je nach Serie bis zu 347 – 376 km* (Prüfverfahren: WLTP)

Symbolfoto | *Gemäß Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure (WLTP). Es können bis zu 347 – 376 km Reichweite (beabsichtigter Zielwert nach WLTP) bei voll aufgeladener Batterie erreicht werden – je nach vorhandener Serien- und Batterie-Konfiguration. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) variieren. **Öffentliche DC-Schnellladestationen können von 10 % bis 80 % in 23,2 Minuten laden. Der Ford Puma Gen-E kann mit maximal 100 kW geladen werden. Basierend auf einem Ford Puma Gen-E ohne Optionen. Die Ladeleistung nimmt mit steigendem Ladezustand ab. Die tatsächlichen Ladezeiten können aufgrund unterschiedlicher Faktoren (z.B. Wetterbedingungen, Fahrverhalten, Streckenprofil, Fahrzeugzustand, Alter und Zustand der Lithium-Ionen-Batterie) abweichen. 1) Unverbindlich empfohlener, nicht kartellierter Richtpreis inkl. USt. für Privatkunden, beinhaltet bereits Importeurs-nachlass sowie Ford Credit Bonus und Versicherungsbonus. Berechnungsbeispiel am Modell Puma BEV Gen-E 5-Türer Elektromotor 124 kW (168PS) 1-Gang-Automatikgetriebe FWD: Aktionspreis € 26.090,–; Anzahlung € 7.827,–; Laufzeit 48 Monate; 10.000 Kilometer/Jahr; Restwert € 12.570,87; monatliche Rate € 189,–; Sollzinssatz 5,49 %; Effektivzinssatz 5,95 %; gesetz. Vertragsgebühr € 168,99; zu zahlender Gesamtbetrag € 29.638,86; Gesamtkosten € 3.548,86. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über Ford Credit, ein Service der Santander Consumer Bank. Bankübliche Bonitätskriterien vorausgesetzt. Abschluss eines Vorteilssets der Ford AutoVersicherung (Versicherer: GARANTA Versicherungs-AG Österreich) vorausgesetzt. Freibleibendes unverbindliches Angebot, vorbehaltlich Änderungen, Irrtümer und Druckfehler. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Ford-Partner.

Der langjährige Präsident des Kuratoriums des Universalmuseums Joanneum, Prof. Kurt Jungwirth, ist am 13. Mai 2025 im 96. Lebensjahr verstorben. Mehr als 30 Jahre lang – von 1991 bis 2022 – wirkte er als Vorsitzender dieses ehrenamtlichen Gremiums, das von der Steiermärkischen Landesregierung eingesetzt wird, um für das Museum beratend und unterstützend tätig zu sein. In dieser Funktion hat Prof. Jungwirth das Universalmuseum Joanneum nachhaltig geprägt und wesentlich zur positiven Entwicklung des Hauses beigetragen, nachdem er bereits zuvor als Kulturreferent der Steiermärkischen Landesregierung von 1970 bis 1991 für das Museum zuständig war und die Reformierung des Joanneums eingeleitet hatte.

Kulturbudget-Proteste zeigen Wirkung

Wie am 28. April Kulturlandesrat Kornhäusl bekanntgab, soll das steirische Kulturbudget nun doch steigen. Für SPÖ Klubobmann Hannes Schwarz auch eine Folge der Proteste der Opposition: „Wir haben den vielen betroffenen Kulturschaffenden von Anfang an versprochen, dass wir nicht ruhen werden, bis die blau-schwarze Landesregierung ihren kulturpolitischen Irrweg beendet. Die Erhöhung des Budgets ist ein erster Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass unser Druck wirkt“, sagt Schwarz und ergänzt: „Daher werden wir selbstverständlich genau darauf achten, ob die nun zur Verfügung stehenden Mittel auch tatsächlich eingesetzt werden. Versprechen kann man viel – am Ende zählt die Umsetzung und daran werden wir Landesrat Kornhäusl messen.“

Contact30 − die Zukunft der Mobilität

Mit über 730 Teilnehmern und 87 Unternehmen und Institutionen war der Contact30 – ACstyria Mobilitätskongress am 8. Mai 2025 ein voller Erfolg und ein klares Bekenntnis zur Steiermark als führende Mobilitätsregion Europas. Im einzigartigen Ambiente des Hangars am Flughafen Graz wurden hochkarätige Keynotes, visionäre Branchenpanels (Autocontact, Aircontact, Railcontact) sowie eine umfassende Leistungsschau geboten. Internationale Speaker von Unternehmen wie Mahindra, BMW, Rheinmetall, Siemens Mobility und viele weitere teilten ihre Perspektiven auf die Transformation der Mobilität. Ein besonderes Highlight war die Abendveranstaltung mit festlicher Netzwerk-Gala, bei der 30 Jahre ACstyria Mobilitätscluster gewürdigt wurden.

Leopold Städtler feiert 100. Geburtstag

GAK-Ehrenpräsident Rudi Roth und Kulturlandesrat Karlheinz Kornhäusl gratulierten nach einer Festmesse im Grazer Dom am 23. April Prälat Leopold Städtler zu seinem 100. Geburtstag. Als Zeitzeuge, Seelsorger und Gestalter des kirchlichen Lebens prägte er Generationen –mit einem festen Glauben, menschlicher Wärme und beeindruckender Lebensenergie. Der langjährige GAK-Fan wurde zu diesem freudigen Anlass von Rudi Roth mit einem originellen GAK-Trikot bedacht. Als Alpenkönig und Menschenfreund gewürdigt, wurde Städtler von vielen Gratulanten gefeiert, unter ihnen Bischof Wilhelm Krautwaschl, Neo-Weihbischof Johannes Freitag, Alt-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Stadtrat Günter Riegler und viele weitere.

Grandiose Eröffnung des Designmonats

Über 900 Besucher und Besucherinnen, darunter weitgereiste internationale Gäste der UNESCO City of Design Graz, waren am Abend des 9. Mai Teil des Grand Openings zum diesjährigen Designmonat Graz. Mit dem Programmfokus „The New Real“ spürt dieser der Frage nach, welche aktuellen und künftigen Auswirkungen Künstliche Intelligenz auf den Kreativbereich und zentrale Aspekte der Gesellschaft hat. So kamen auch die Eröffnungsworte seitens des Landesrats Willibald Ehrenhöfer, CIS-Geschäftsführer Eberhard Schrempf und Stadtrat Günter Riegler KI-generiert vom Band – gefolgt von einem kurzen Bühnenauftritt. Eingeleitet wurde die Eröffnungs-Show mit einer KI-Modenschau, organisiert von Flare Talents.

Mark Perz, Vorstand Mobilität und Freizeit der Holding Graz

Worin liegen die größten Herausforderungen bei den Baustellen für den Straßenbahnausbau im Sommer?

Wie ich schon wiederholt betont habe, wird es dieses Mal besonders herausfordernd. Von Mai bis September werden die Grazer Öffis von den Dauerbaustellen ausgebremst. Wir nutzen das Andocken der Schienen der Innenstadtentlastungsstrecke an die Annenstraße für zahlreiche weitere Arbeiten im Grazer Westen. Von dort aus einen passenden Schienenersatzverkehr zu konzipieren, ist für uns aus betrieblicher Sicht die größte Herausforderung.

Sind die Material- und Personalressourcen für den Ersatzverkehr ausreichend?

Ein so umfangreicher Schienenersatzverkehr ist – gerade in den Urlaubsmonaten – immer eine Herausforderung für die Kollegen und Kolleginnen der Planung. Ein Beispiel: Wir kaufen bei den Bussen externe Ressourcen zu. Fakt ist aber, dass Ersatzbusse die Straßenbahnen nie zur Gänze ersetzen können.

Welche Vorzüge bieten die neuen Straßenbahngarnituren ab kommendem Jahr?

Wir brauchen die neuen Bahnen für den Ausbau des ÖV dringend. Daher ist aus betrieblicher Sicht der größte Vorzug, dass die im zeitlichen Abstand gelieferten 15 Straßenbahnen das ÖV-Angebot der Straßenbahnen in Graz um eine 30 Prozent höhere Fahrgastkapazität optimieren. Die neue Straßenbahngeneration bringt aber nicht nur mehr Platz, sondern auch eine moderne Ausstattung.

Die Grazer Frühjahrsmesse 2025 präsentierte sich vom 30. April bis 4. Mai als lebendiger Treffpunkt für Familien, Genießer sowie Sportbegeisterte. Bei Frühlingswetter zog es zahlreiche Besucher und Besucherinnen auf das Grazer Messegelände, das mit einem vielfältigen Programm und besonderen Highlights überzeugte. „Wir haben gesehen, dass bestimmte Schwerpunkte wie das Familienprogramm mit diversen Mitmach-Stationen, das Garten- und Wohnsegment sowie das regionale Genussangebot besonders gut angenommen wurden“, erklärt Messeleiter Helmut Sechser. Der neue GF Martin Ullrich denkt schon weiter: „Die richtige Themensetzung bietet großes Potenzial und dieses werden wir in Zukunft noch stärker fokussieren und qualitativ weiterentwickeln.“

Energie Graz senkt Strompreis um 25 Prozent

Die Großhandelspreise für Strom haben sich im Laufe des letzten Jahres auf niedrigerem Niveau stabilisiert. „Daher kommen wir erneut zeitnah unserem Versprechen nach, die positive Marktentwicklung so rasch wie möglich an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben“, so die GF Josef Landschützer und Boris Papousek der Energie Graz. Per 1. Oktober 2025 senkt die Energie Graz daher die Fixpreis-Tarife für Strom um 25 Prozent auf 15,78 Cent brutto pro Kilowattstunde. Insgesamt profitieren mehr als 70.000 Grazer Haushalte und Kleingewerbebetriebe. Daneben verfügt die Energie Graz als Alternative über einen Flex-Tarif mit dynamischer Preisanpassung sowie über einen Naturstrom-Tarif aus 100 Prozent regionalen erneuerbaren Energiequellen.

Die Zukunft der Grazer Mobilität nimmt Gestalt an: Alstom und die Holding Graz haben die erste Flexity™ Graz Straßenbahn im Werk präsentiert. Die 15 neuen Fahrzeuge werden 2026 den Linienbetrieb aufnehmen und die Fahrgastkapazität in Graz um 30 % erhöhen. Damit werden spürbare Entlastungen der Innenstadt sowie ein verbessertes Fahrgastangebot erzielt. Weltmarktführer Alstom liefert damit eine zukunftsweisende Ergänzung für das urbane Verkehrsnetz. Bereits 2019 und 2020 wurden im Zuge einer europaweiten Ausschreibung Probefahrten und umfassende Tests durchgeführt, um den hohen Anforderungen in puncto Lärm- und Erschütterungsarmut gerecht zu werden. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens 2023 fiel die Entscheidung auf Alstom (damals Bombardier).

Saubermacher und die Meinhardt Städtereinigung GmbH & Co. KG bauen im südhessischen Ginsheim-Gustavsburg eine der modernsten Batterierecyclinganlagen Europas. Diese verarbeitet bis zu 100 Tonnen Haushaltsbatterien pro Tag. Auch Elektroaltgeräte (EAG) werden in der hochautomatisierten und KI-gestützten Anlage aufbereitet. Die Investition im zweistelligen Millionenbereich wird von den Partnern gemeinsam finanziert. Saubermacher-Gründer Hans Roth: „Mit dem Joint Venture setzen wir ein starkes Zeichen für Innovation. Hier bündeln zwei Umweltprofis ihre Kompetenzen, um das Recycling von Batterien und Elektroaltgeräten nach vorne zu treiben und damit die Vision „Zero Waste“ gemeinsam Wirklichkeit werden zu lassen.“

Energie Steiermark Vorstands-Team Martin Graf (li.) und Werner Ressi

Die Energie Steiermark hat im Jahr 2024 mit Investitionen von rund 300 Mio. Euro ein deutliches Zeichen für Nachhaltigkeit und wirtschaftliche Impulse im Süden Österreichs gesetzt. Im Fokus stehen der Ausbau erneuerbarer Energie und die Modernisierung der Netzinfrastruktur.

Wir sind einer der größten Impulsgeber für Wirtschaft und Arbeitsmarkt der Region“, so die Vorstände Martin Graf und Werner Ressi bei der Präsentation der Bilanz. Diese zeigt ein solides operatives Ergebnis (EBIT) von 113,6 Mio. Euro sowie eine deutlich gestärkte Eigenkapitalquote von 42,6 %.

Der operative Cashflow beträgt 310,9 Mio. Euro – ein kräftiger Umschwung gegenüber dem Minus des Vorjahres. Standard & Poor’s bestätigte die Bonität mit einem „A“-Rating. Als Eigentümer erhält das Land Steiermark eine Dividende von 70 Mio. Euro, ein Plus von 10 Mio. gegenüber 2023.

Grüner Strom mit Rückenwind

Ein besonderer Fokus liegt auf Windkraft: Drei Großprojekte – Freiländeralm II, Soboth-Eibiswald und die nun genehmigte Stubalm – repräsentieren allein fast 500

Mio. Euro an Investitionsvolumen. Parallel laufen Verfahren für neue Wasserkraftund Photovoltaikprojekte, wie etwa der 22-MWp-Solarpark in Dobl. Auch neue Wege werden beschritten: Eine Wasserstoff-Tochtergesellschaft wird 2025 gegründet, um diesen Zukunftsbereich in enger Abstimmung mit der Industrie zu entwickeln.

Ein Leuchtturmprojekt ist zudem das Geothermie-Vorhaben für Graz: Gemeinsam mit OMV und Energie Graz soll bis 2030 rund die Hälfte des Fernwärmebedarfs mit Tiefenwärme gedeckt werden – Investitionssumme: über 400 Mio. Euro. LH Mario Kunasek und Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer sehen in der Energie Steiermark einen Schlüsselfaktor für Versorgungssicherheit und Standortqualität und sind erfreut, dass mit der avisierten Strompreissenkung eine merkliche Entlastung für die Kunden zu erwarten ist.

Christian Krainer, Vorstandsdirektor der ÖWG Wohnbau

Die ÖWG feiert heuer ihr 75-jähriges Bestehen und blickt auf zahlreiche Meilensteine zurück. Welche Weichenstellungen planen Sie in nächster Zeit?

Als Unternehmen mit einer Verpflichtung für die nächsten Generationen stehen wir für qualitätsvolles ökologisches Bauen zu sozial adäquaten Preisen. Durch die Kostendeckung der Gemeinnützigkeit gewährleisten wir nachhaltig günstige Mieten und leistbare Preise für Eigentumswohnungen.

Welche ökologischen Herausforderungen meinen Sie konkret?

Die ökologische Ausrichtung liegt insbesondere in der Nachverdichtung und dem bewusst sorgsamen Umgang mit Grund und Boden. ÖWG Wohnbau ist sowohl auf „Neubau“ als auch auf „Sanierung“ ausgerichtet. Wir investieren insbesondere in den energetischen Zustand unserer Objekte, um so die Betriebskosten für die Bewohner nachhaltig zu senken. Auch das Thema der Überhitzung von urbanen Räumen ist durch die Ausgestaltung von Neubauprojekten mit Bepflanzungen und Wassersicherstellungen am Grundstück wesentlich.

Die Leistbarkeit von Wohnen ist ein zentrales Thema, Welche Rolle sehen Sie in diesem Zusammenhang für die ÖWG?

In der Partnerschaft mit den ausführenden Professionisten ist es unsere vordringliche Aufgabe, die Errichtungskosten niedrig zu halten. Eigentumsbildung ist derzeit für junge Menschen sehr schwer möglich. In diesem Zusammenhang suchen wir nach Wegen und schaffen Bewusstsein, dass Eigentum für soziale Stabilität sorgt und insbesondere der Altersarmut vorbeugt.

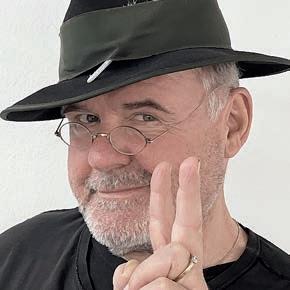

Fazitgespräch

Von Johannes Roth und Johannes Tandl mit Fotos von Jorj Konstantinov

In unsicheren Zeiten sind Versicherungen besonders gefordert. Die Risiken steigen, die Regularien werden immer strenger und die Veranlagung der Kundengelder wird immer schwieriger. Wir haben Grawe-General Klaus Scheitegel gefragt, wie er die Lage beurteilt.

Die vergangenen Jahre mit ihren multiplen Krisen waren für Versicherer nicht leicht. Inflation, unsichere und sich verändernde Auslandsmärkte, ein schwieriges Veranlagungsumfeld – all das macht die Bilanzsaison von Finanzinstituten heuer noch einen Tick spannender als sonst.

Neben den Naturkatastrophen, die die Ergebnisse von Versicherungsunternehmen spürbar beeinflussen können, war es vor allem die Zinswende, die die Veranlagungsspezialisten herausforderte. Glücklich, wer sich hier auf eine Strategie verlassen kann, die in Jahrhunderten gewachsen ist. Die von Erzherzog Johann gegründete Grazer Wechselseitige Versicherung ist Paradebeispiel dafür, wie man sich durch konservative Veranlagungsstrategien auf der einen und innovativer Produktpolitik auf der anderen Seite als stabiler Partner positioniert. Dementsprechend fiel auch die Bilanz 2024 aus, in der sich zwar Naturkatastrophen widerspiegeln, die aber dennoch mit beeindruckenden Kennzahlen punkten kann.

Denn im Unterschied zu anderen Playern am Markt muss Grawe-Generaldirektor Klaus Scheitegel sein Ergebnis nicht bloß im Hinblick auf laufende Vorstandsperioden bewerten, sondern auch danach, ob die Grazer Wechselseitige Versicherung auch in 50 Jahren noch dieselbe Stabilität und Sicherheit verspricht, wie sie es seit bald 200 Jahren tut.

Wir kaufen Immobilien nur dann, wenn sie zu unserer Veranlagungsstrategie passen.

Klaus Scheitegel

Herr Generaldirektor, aus der Bilanz 2024 geht hervor, dass die Grawe sich hervorragend entwickelt hat. Die Zahlen sind beeindruckend – insbesondere beim Prämienvolumen. Gleichzeitig ist das Vorsteuerergebnis in Österreich zurückgegangen. Warum? Das ist das Geschäft des Versicherers. Der Ergebnisrückgang erklärt sich vor allem aus zwei großen Unwetterereignissen. Das eine war im Juni in der Steiermark – betroffen waren Übelbach, Deutschfeistritz, Sankt Radegund, teilweise sogar bis Hartberg. Das zweite war das Hochwasser in Niederösterreich im September. Insgesamt sprechen wir von rund 36,4 Millionen Euro Schadenaufwand für diese zwei Ereignisse. Alles in Allem sind unsere Schadenleistungen im Inland um 121 Millionen Euro auf 696,2 Millionen gestiegen. Das hat natürlich das EGT [Anmerkung: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit] beeinflusst – es sank um 14,8 Prozent auf 69,6 Millionen Euro.

Solche Schäden sind aber doch rückversichert, oder? Natürlich. Ohne Rückversicherung wäre unser EGT nicht nur um rund zehn Millionen Euro gesunken, sondern um fast 38 Millionen. Das zeigt, wie wichtig professionelles Risikomanagement ist. Dennoch bleibt die logistische Herausforderung. Innerhalb von ein paar Tagen mehrere tausend Schadensmeldungen abzuarbeiten, ist eine enorme Belastung.

Der Solvabilitätsgrad liegt trotzdem bei über 313 Prozent. Was sagt diese Zahl aus?

Sie zeigt, wie tragfähig unser Geschäftsmodell ist. Der Gesetzgeber verlangt 100 Prozent – wir liegen mehr als dreimal darüber. Das bedeutet, wir sind extrem robust aufgestellt und können auch große Schadenserien verkraften, ohne unsere Substanz anzugreifen. Es ist aber auch unsere Aufgabe, jederzeit leistungsfähig zu bleiben. Unsere Kundinnen und Kunden verlassen sich auf uns – sei es im Schadenfall oder bei langfristigen Vorsorgeprodukten. Das beginnt bei einem simplen Einbruchsschaden und endet bei einer Lebensversicherung mit jahrzehntelanger Laufzeit. Dafür braucht es finanzielle Stabilität.

Sie veranlagen enorme Vermögenswerte und das offenbar sehr erfolgreich. Was macht die Grawe im Hinblick auf ihre Veranlagungsstrategie anders als andere Versicherungsunternehmen?

Wir setzen auf Sicherheit. Ein guter Teil unserer Assets sind in Immobilien investiert. Der Rest in Staatsanleihen und festverzinsliche Wertpapiere. Spekulative Veranlagungen – wie Kryptowährungen oder riskantes Stock-Picking [Anmerkung: gezieltes Investieren in einzelne börsennotierte Unternehmen] – haben bei uns keinen Platz. Wir denken langfristig. Das müssen wir auch. Denken Sie an Lebensversicherungen, manche unserer Investitionsentscheidungen zielen auf einen Horizont von 30 Jahren und mehr.

Die Immobilienstrategie der Grawe gilt als legendär. Wie haben Sie diese so nachhaltig aufgebaut?

Wir verdanken vieles unseren Vorgängern. Einige unserer Gebäude stammen noch aus der Gründerzeit – etwa unser Hauptsitz von 1895. Viele dieser Häuser sind seit Jahrzehnten in unserem Besitz, sie wurden für uns errichtet. Das ist Teil unserer DNA. Und hoffentlich freuen sich auch unsere Kundinnen und Kunden darüber –denn letztlich ist es ihr Geld, mit dem wir wirtschaften. Wir kaufen Immobilien nur dann, wenn sie zu unserer Veranlagungsstrategie passen. Wenn sich ein Objekt nicht sinnvoll in unsere Verwaltungslogik einfügt oder die Rendite nicht passt, lassen wir die Finger davon. Einfach gesagt: Wir können, aber wir müssen nicht. Heuer haben wir zwei Häuser gekauft – beide haben perfekt zu uns gepasst. Eines lag direkt neben einem unserer bestehenden Objekte – das vereinfacht Verwaltung und Bewirtschaftung.

Konzentrieren Sie sich bei Immobilienkäufen auf Graz? Nicht nur. Wir investieren gezielt in Graz, Wien und anderen Landeshauptstädten – also dort, wo wir auch geschäftlich präsent sind und eigene Teams haben.

Es gibt Speckgürtel rund um Städte, in denen höhere Mieten erzielt werden als im Hauptort. Reizt Sie das nicht?

Nein. Das ist nicht unser Modell. Immobilien sind für uns Teil der Wertschöpfungskette – wir kaufen, bauen, verwalten. Ideal ist es, wenn ein Mieter bei uns wohnt und gleichzeitig Versicherungskunde ist. Das Zusammenspiel von Bank, Immobilien und Versicherung ist Teil unserer strategischen Ausrichtung. Aber wir verkaufen nichts. Wir kaufen auch nichts in der Hoffnung, es in fünf Jahren teurer weiterzugeben. So denken wir nicht.

Das heißt, eine Bilanzierung nach IFRS-Regeln (International Financial Reporting Standards, also internationale Rechnungslegungsvorschriften) bringt Ihnen keinen Vorteil?

Genau. Sie würde uns keinen Mehrwert für die Unternehmenssteuerung liefern. Aber wir bilanzieren ohnehin nach UGB [Anmerkung: Unternehmensgesetzbuch] – also bei Immobilien zum Anschaffungswert abzüglich der Abschreibungen.

Ist das der Grund, dass Banken in der Regel keine Immobilien besitzen, Sie als Versicherung jedoch schon?

Das Geschäftsmodell einer Bank unterscheidet sich grundlegend von dem einer Versicherung. Wir schließen beispielsweise heute Verträge mit 25- bis 30-jähriger Laufzeit ab. Wenn jemand mit 30 eine Zusatzpension für den 65. Geburtstag anspart, müssen wir heute schon sicherstellen, dass wir diese Zusage auch einhalten können. Deshalb müssen unsere Veranlagungen auf der Aktivseite extrem solide sein – belastbar, langfristig, mit verlässlicher Rendite. Wenn ich heute ein Zinshaus mit 3,5 oder 4 Prozent Rendite kaufe, dann muss das auch in zehn Jahren noch tragfähig sein.

Ist die Grawe eigentlich noch primär Versicherung oder nicht schon mehr eine Bank?

Wir sind eine Versicherung. Unser Spitzeninstitut ist die Grawe-Versicherung. Aber die Frage ist berechtigt. Wir gelten regulatorisch als Finanzkonglomerat. Das heißt, sowohl Bank als auch Versicherung müssen an die FMA berichten – und zusätzlich wir als Holding noch einmal konsolidiert alles.

Ein Vorteil – Sie kennen die Spielregeln beider Welten, also Basel und Solvency.

Genau. Und deshalb investieren wir gezielt in Beteiligungen, die zu uns passen – Banken, Immobilien, Versicherungen. Wir würden zum Beispiel nicht in den Tourismus einsteigen.

Aber es gibt Gerüchte über ein Interesse an der Energie Steiermark? Ich sage es so: Wir beobachten unser Umfeld. Konkretes gibt es derzeit aber nicht zu berichten.

Kommen wir zurück zu der Unterscheidung zwischen Bank und Versicherung. Wie hoch ist denn der Ergebnisanteil der Bankensparte im Vergleich zur Versicherungssparte?

In Österreich ist das Ergebnis der Bankengruppe etwa gleich hoch wie das österreichische Versicherungsergebnis. Dazu kommen dann aber noch die Ergebnisse unserer ausländischen Versicherungsgesellschaften. Also in Österreich Versicherung und Bank etwa 50 zu 50. Im Ausland rein Versicherung und Immobilien. So ist das Konzernergebnis von der Versicherung dominiert.

Es war ein sogenanntes »Window of Opportunity«. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt bereits die Capital Bank im Konzern und wollten in Wien stärker Fuß fassen. Wien ist wirtschaftlich gesehen unverzichtbar – dort präsent zu sein, war strategisch wichtig. Die Schelhammer Capital ist die älteste Privatbank Österreichs, gegründet 1832. Sie hatte viel Potenzial, das wir heben konnten. Und der Verkäufer hatte offenbar ebenfalls den Eindruck, dass wir das gut können.

Wie geht es eigentlich Ihrer durchaus innovativen Direktbank, der Dadat-Bank?

Was unsere Leute in der Dadat machen, ist hochgeschätzt. Wir haben große Freude mit der Marke, weil sie neue Kundenschichten anspricht. Es gibt Kunden, die sind gleichzeitig bei der Bank Burgenland, der Grawe-Versicherung und bei der Dadat. Das passt gut zusammen – unterschiedliche Kundenbedürfnisse, ein Konzern. Das ist gelebte Diversifikation.

Sie haben vergangenes Jahr Bankfilialen in Kärnten übernommen?

Ja, genauer gesagt, unsere Konzerntochter, die Bank Burgenland, hat die ehemaligen Anadi-Bankfilialen übernommen. Manche haben uns gefragt, wer braucht heute noch eine Bankfiliale? Aber es gibt Kundenschichten, die genau das wollen. Das Leben ist bunt – manche brauchen persönliche Beratung, andere wollen alles digital. Die Dadat etwa ist eine reine On-

Hannes Schwarz Klubobmann

Apropos Schelhammer Bank. Die Bank hatte ja den Ruf einer Kirchenbank. Ist sie das immer noch?

Ja, das war ihr Image. Sie war die erste Bank mit einem Ethikbeirat. Gerade bei Fragen ethischer Veranlagung war sie Vorreiter. Heute würde man das unter ESG [Anmerkung: Environmental, Social und Governance, Rahmenwerk zur Bewertung der nachhaltigen und ethischen Praktiken von Unternehmen] zusammenfassen – also Nachhaltigkeit in der Geldanlage.

Sie haben sich also ESG eingekauft?

Wenn Sie so wollen, ja. Und wir haben ESG seitdem stark ausgebaut. Das verlangen ja auch die Regularien. Unser Geschäftsbericht 2024 hat in gedruckter Form 200 Seiten mehr als jener von 2023 – das ist dem ESG-Regularien geschuldet. Das Thema nimmt mittlerweile einen enormen Stellenwert ein.

Das muss ja auch einen enormen Aufwand bedeuten. Wer betreut das bei Ihnen?

Wir haben dafür eine eigene Stabsabteilung im CFO-Bereich. Der ESG-Bericht ist sehr granular. Sie finden darin etwa, wie viel Strom wir verbrauchen, wo wir investieren, wie viele Ausbildungstage unsere Mitarbeiter haben. Der Bericht wird übrigens auch von unseren Wirtschaftsprüfern kontrolliert.

Die Raika hat einen Bereich namens »Beyond Banking« geschaffen, in dem all diese Initiativen gebündelt sind. Planen Sie etwas Ähnliches? Die Frage ist immer, will man so etwas am Markt positionieren oder nicht? Wir haben eine Stabstelle für Nachhaltigkeit. Uns ist

klar, alles, was wir da tun, kostet. Und die Frage ist, ob die Kunden bereit sind, das mitzutragen. Governance und Compliance – da sind wir ganz vorne dabei. Aber vieles davon ist inzwischen auch gesetzlich verpflichtend.

Stichwort Governance. Ihr Vorstand ist rein männlich. Wie gehen Sie mit dem Thema Gendergerechtigkeit um?

Wir lassen uns da nicht in ein Korsett zwingen. Wir haben hervorragende Frauen im Haus, die in den nächsten Jahren den Schritt in den Vorstand machen könnten – und vermutlich auch werden. Die letzten Karriereschritte auf der zweiten Ebene waren fast ausschließlich Frauen. Das wird sich von selbst entwickeln.

Aber der Regulator erwartet das …

Die FMA [Anmerkung: Finanzmarktaufsicht] schaut vor allem auch auf das Thema »Fit & Proper«. Ich halte nichts davon, das zu einem Geschlechterkampf zu machen. Die Frage muss sein: Ist die Person geeignet? Und ja, ich bin überzeugt, dass die nächste Vorstandsfrau schon bei uns im Haus arbeitet. Auf Konzernebene haben wir ein sehr gutes Verhältnis. 50 Prozent unserer 80 Führungskräfte sind Frauen. In vielen Tochtergesellschaften – Bulgarien, Moldau, Kroatien – gibt es bereits weibliche Vorstände.

Lassen Sie uns noch einmal zu den Naturkatastrophen zurückkommen. Immer wieder wird eine verpflichtende Versicherungslösung diskutiert. Halten Sie so etwas für realistisch?

Im aktuellen Regierungsprogramm ist das Thema nicht explizit enthalten. Aber ich bin überzeugt, dass sich der Druck aus dem

Wenn es um einen Partner in Finanzfragen geht, dann ist es gut, wenn beide dieselbe Sprache sprechen. Als Bank mit starken lokalen Wurzeln fühlen wir uns den Menschen in unserer Region verpflichtet. Deshalb ist es uns wichtig, Sie bei der Verwirklichung Ihrer Ideen und Träume zu unterstützen.

BKS Bank AG, 8010 Graz, Kaiserfeldgasse 15, T: 0316/811 311-0, www.bks.at Unser Herz schlägt für Ihre Wünsche.

Klaus Scheitegel wuchs in Leoben auf und ging dort zur Schule. Der heute 58-jährige Generaldirektor der Grazer Wechselseitigen studierte von 1985 bis 1991 Rechtswissenschaften an der Karl-Franzens-Universität in Graz, wo er 1993 auch das Gerichtsjahr absolvierte, bevor er im selben Jahr in die Grawe eintrat. Ab 2007 war Scheitegel Vorstandsmitglied in der slowenischen Tochter der Gruppe, von 2013 bis 2015 war er Vorstandsmitglied der Grazer Wechselseitige Versicherung in Graz, bevor er sich zwei Jahre lang als Stellvertreter des Generaldirektors darauf vorbereitete, diese Position 2017 zu übernehmen. Scheitegel ist verheiratet und hat einen Sohn. Er managt eine Banken- und Versicherungsgruppe mit langer Tradition und hervorragenden Kennzahlen: 2024 lag der Gewinn der GRAWE AG vor Steuern (EGT) bei 69,6 Millionen Euro, per 31.12.2024 wies die GRAWE AG einen Solvabilitätsgrad (Solvency II) von 313,8 Prozent aus. Das EGT der GRAWE-Group betrug 195,7 Millionen Euro, die Gruppe beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut mehr als 2,65 Millionen Kundinnen und Kunden in 13 zentral-, ost- und südosteuropäischen Ländern.

In Österreich neigt man dazu, zu vergessen oder zu verdrängen. Das erschwert Reformen.

Klaus Scheitegel

europäischen Umfeld erhöhen wird. Deutschland etwa hat das Thema bereits im Koalitionsvertrag verankert, Italien hat für den Gewerbebereich eine verpflichtende Lösung umgesetzt, Slowenien arbeitet an einem Modell. Für uns wäre ein gemeinsamer Ansatz zwischen Erstversicherern, Rückversicherern und dem Staat ideal – zum Beispiel über eine staatliche Haftung. Damit könnte man den Katastrophenfonds entlasten.

Also würde der Katastrophenfonds integriert werden? Genau. Ziel wäre es, ein einheitliches System zu schaffen – mit einem klaren Rechtsanspruch für Betroffene. Die Mittel aus dem Katastrophenfonds würden dann dort mit einfließen. Wir waren nach dem Hochwasser in Niederösterreich eigentlich schon weiter. Aber in Österreich neigt man dazu, zu vergessen oder zu verdrängen. Das erschwert Reformen. Man muss auch immer zwischen Gewerbe- und Privatkunden unterscheiden. Für beide muss aber eine solche Versicherung wirtschaftlich darstellbar sein – und das gelingt nur, wenn alle mitmachen. Es braucht also einen solidarischen Ansatz. Hochwasser trifft vielleicht das Tullner Feld, Lawinen Tirol und Muren das Bergland. Man kann nicht sagen, Pech, dass du dort wohnst. Solidarität ist das Grundprinzip von Versicherung.

Aber wie verhindert man, dass sich dann niemand mehr um Eigenvorsorge beim Bauen kümmert?

Das ist einer der zentralen Punkte. Wir dürfen keine Fehlanreize schaffen. Deshalb haben wir vorgeschlagen, die Naturkatastrophenversicherung als Baustein der Feuerversicherung zu integrieren. Fast alle Gebäude in Österreich sind gegen Feuer versichert. Würde man dort den Elementarschutz einbinden, hätten wir eine faktische Pflicht, nicht jedoch juristisch.

Halten Sie eine Pflegepflichtversicherung für notwendig?

Ein heikles Thema. Wir sind im Pflegebereich derzeit nicht aktiv, sondern konzentrieren uns auf finanzielle Vorsorge und Krankenversicherung. Klar ist, dass wir die Menschen länger im Erwerbsleben halten müssen – das betrifft auch das Pensionsantrittsalter. Und wir müssen dafür sorgen, dass sie länger gesund bleiben. Denn die klassische Großfamilie, wo jemand zu Hause betreut wurde, gibt es immer seltener. Die Pflegebelastung wächst.

Können Produkte wie »MyMed« dabei helfen? Ja, wenn man früh genug einsteigt. Je jünger man eine Krankenversicherung abschließt, desto günstiger ist sie. In höherem Alter wird sie oft unverhältnismäßig teuer. Und man muss wissen, die

teuersten Lebensjahre aus Sicht der Krankenversicherung sind die letzten zwei.

Wie läuft denn Ihre neue Gesundheitssparte? Die ist ja nun ziemlich genau ein Jahr am Markt, vor der Haustüre haben Sie starken Mitbewerb in diesem Segment.

»MyMed« läuft sehr gut. Wir haben im ersten Jahr über 5.700 Kunden gewonnen – das ist deutlich über Plan. Unser Ziel ist es, uns langfristig im Gesundheitsbereich zu positionieren. Interessant ist auch, dass »MyMed« das erste Produkt ist, das bei uns zu 100 Prozent digital läuft – von der Antragstellung bis zur Leistungsabrechnung.

Andere Versicherer – wie die Merkur – sind hier über die Betriebsräte aber deutlich präsenter am Markt.

Die Merkur ist seit über 200 Jahren rein auf Krankenversicherung spezialisiert und daher weit voraus. Sie ist der zweitgrößte Anbieter in Österreich. Wir haben da noch viel Potenzial. Aber mit MyMed setzen wir einen ersten, wichtigen Schritt.

Wie ist eigentlich Ihre Digitalisierungsstrategie und wie gehen Sie mit dem heiklen Thema KI um?

Unser Ziel ist nicht, möglichst viele Leute durch Technik zu ersetzen, sondern die Arbeit sinnvoller und erfüllender zu machen. In der Krankenversicherung etwa funktioniert vieles automatisch –der Kunde scannt seine Rechnung, das System löst die Zahlung aus. Aber wir wollen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freude an ihrer Arbeit haben. Und dazu gehört persönliche Kommunikation.

Wie entwickelt sich der Vertrieb aktuell? Wird der Maklervertrieb stärker?

Ja, deutlich. Vor allem im Gewerbebereich ist der Makler inzwischen dominierend. Der Eigenvertrieb ist stärker im Privat- und Landwirtschaftsbereich. Ausschließlichkeitsagenten gibt es kaum noch – wir arbeiten fast nur mit angestelltem Vertrieb und Maklern.

Die Kooperation mit der Merkur im Partnervertrieb ist beendet? Richtig. Diese Vereinbarung gibt es nicht mehr. Aber ich betone, mit der Merkur haben wir ein anständiges, korrektes Verhältnis. Wir sind zwei große steirische Unternehmen – da gibt es viele Berührungspunkte.

Herr Scheitegel, vielen Dank für das Gespräch.