novembre

WORLD DOG SHOW 2026

Al via le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni del World Dog Show 2026, l’evento espositivo dell’anno che si terrà a Bologna dal 3 al 7 giugno e che racchiude tre

distinte manifestazioni: il WDS, l’ENCI WINNER e i Raduni. Per ogni razza, in soli due giorni si potranno acquisire i titoli di

THE KENNEL CLUB OSPITE DI ENCI

Presso la nostra sede sociale si è svolto un proficuo incontro tra l’ENCI e il Kennel Club inglese sui temi attuali della cinofilia, sulle possibilità di ampliare il bacino di persone interessate al cane di razza, sulle prospettive di una più intensa collaborazione tra le due Associazioni.

Per il Kennel Club erano presenti Jannine Edgar (Chief Executive) e Susan Sampson (External Relations Manager). L’ENCI e The Kennel Club hanno trovato importanti punti di contatto e stiamo lavorando per sviluppare iniziative comuni di cui presto daremo ogni opportuna informazione.

Campionato Italiano, dell’ENCI

Winner e dell’Alleanza Cinofila Latina. Previste anche le qualifiche per il Crufts 2027.

Il Presidente Dino Muto, da Bruxelles per un incontro con il Presidente della FCI Tamás Jakkel e il Direttore Esecutivo Yves De Clercq, ha commentato: “si tratta di un appuntamento imperdibile per tutti gli allevatori italiani e stranieri, un enorme lavoro organizzativo che sta coinvolgendo il nostro Ente a tutti i livelli, un momento di confronto unico per gli allevatori che porteranno il frutto della loro professionalità e della loro passione”.

Al centro del World Dog Show 2026 il valore insindacabile del benessere animale e della corretta selezione del cane. Un evento destinato a fare storia, che valorizzerà al meglio le caratteristiche morfo-funzionali, meravigliose e uniche, delle diverse razze canine.

Sul sito www.wds2026.it, tutte le informazioni necessarie.

INCONTRO ITALIA-SERBIA PER LE ATTIVITÀ DELLE RAZZE DA FERMA

A seguito dell’incontro avvenuto lo scorso ottobre presso la Sede dell’ENCI con la Società Italiana Setters, il Pointer Club d’Italia, il rappresentante ENCI in seno alla Commissione FCI razze da ferma inglesi, il Kennel Club Serbo e il presidente del Pointer Setter Club Serbo, sono state stabilite le linee programmatiche per la collaborazione dei prossimi anni. A partire dalla primavera del 2026 verranno congiuntamente organizzate prove di grande cerca e caccia a starne per razze da ferma in Serbia. Ringrazio il Kennel Club Serbo per l’opportunità e la disponibilità al fine di una sempre migliore selezione dei cani delle razze da ferma.

Esposizione universale FAO

Grande interesse verso il progetto Xylella detection dogs

Lo scorso mese di ottobre al parco di Porta Capena a Roma, di fronte alla sede della FAO, si è tenuta la cerimonia di apertura della prima esposizione universale “dal seme al cibo”, che dà il via alle celebrazioni per l’80° anniversario della FAO. In un’atmosfera multiculturale, le delegazioni provenienti da ogni parte del mondo e riconoscibili dai loro abiti tradizionali, hanno presenziato a questo evento che rappresenta un vero e proprio viaggio alla scoperta della diversità dei sistemi agroalimentari mondiali. Grande interesse allo spazio ENCI per la presenza di Ellis e Paco, due dei cani del progetto XDD (Xylella detection dogs) assieme ai loro conduttori.

Il progetto, nato nel 2021 da un’iniziativa di Ente Nazionale della Cinofilia Italiana, Unaprol, Coldiretti e CNR-IPSP (Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante), ha portato alla sperimentazione di un percorso di selezione e formazione di unità cinofile da impiegare per il rilevamento precoce della Xylella fastidiosa nelle piante di olivo.

Oltre ai conduttori di Ellis e Paco, la delegazione ENCI era rappresentata dal presidente Dino Muto, dal consigliere Gianluca Di Giannan-

tonio, e da Serena Donnini, addestratrice responsabile del progetto. Poter illustrare il ruolo e il potenziale dell’olfatto dei nostri cani in agricoltura, di fronte alle più alte rappresentanze mondiali che hanno la responsabilità di plasmare, con politiche innovative e sostenibili, il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura stessa, è stato un grande onore, che valorizza le scelte e la politica dell’Ente nel sostegno e sviluppo di progetti sperimentali che mettono in risalto il lavoro dei nostri allevatori e addestratori.

BORDER COLLIE

Fabiano Gatto pag. 14

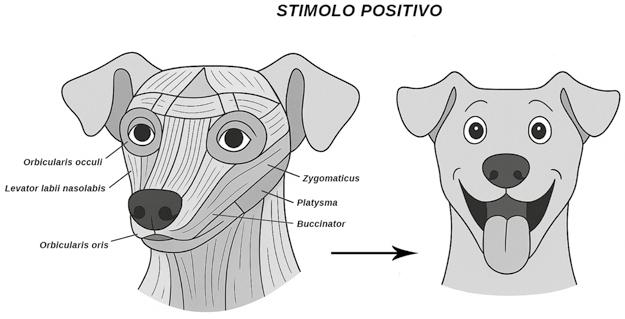

La mimica delle emozioni

Dalla gioia al dolore, come le espressioni del cane ci parlano di lui

La relazione che lega l’uomo al cane si basa sulla capacità di comunicare attraverso linguaggi che vanno ben oltre la parola: un’occhiata, un movimento delle orecchie o delle labbra, sono dettagli che noi proprietari impariamo a riconoscere, diventando specchio delle emozioni dei nostri compagni di vita. Se è vero che per capirsi basta uno sguardo, anche la scienza ha iniziato a indagare con rigore questa dimensione, cercando di codificarla per trasformarla in uno strumento utile, non solo per comprendere il comportamento animale, ma anche per scopi clinici.

Nel 2021, con uno dei contributi più corposi del settore, MotaRojas ed il suo team di ricercatori ha proposto una rassegna approfondita delle conoscenze accumulate negli ultimi vent’anni sulle espressioni facciali dei cani e sul loro potenziale utilizzo per riconoscere il dolore.

Al centro dello studio vi è l’ipotesi che il muso del cane oltre a riflettere millenni di selezione morfologica orientata da criteri estetici e funzionali, costituisca anche un mezzo di comunicazione attraverso il quale si esprimono stati d’animo, intenzioni e condizioni di salute.

La domesticazione ha giocato un ruolo determinante in questo processo.

In un confronto diretto con il lupo, gli autori evidenziano che alcuni muscoli facciali del cane si sono sviluppati in modo peculiare, potenziando la capacità comunicativa della specie.

Il caso più rappresentativo riguarda il levator anguli oculi medialis (LAOM), un muscolo che nel lupo risulta scarsamente funzionale e immerso nel tessuto connettivo, mentre nel cane appare ben differenziato e attivo - un’eccezione è rappresentata da razze tipo Siberian, in cui il muscolo mantiene caratteristiche più simili a quelle del progenitore selvatico, con conseguente riduzione dell’espressività facciale.

La contrazione del LAOM solleva la parte interna delle sopracciglia, ingrandendo lo sguardo e producendo la tipica espressione “da cucciolo”, percepita dagli esseri umani come triste, languida o bisognosa di affetto. Tale tratto, insieme ad altre caratteristiche pedomorfe selezionate intenzionalmente o meno, favorisce la risposta empatica e la propensione alla cura da parte dell’uomo rappresentando un adattamento utile alla vita nel contesto antropico.

L’ESPRESSIONE DEL SENTIMENTO

Se la storia evolutiva spiega il perché, l’anatomia chiarisce il come. La muscolatura facciale del cane è controllata dal VII nervo cranico, che innerva i muscoli della mimica, modulando posizione delle orecchie, tensione delle labbra, apertura degli occhi, aspetto della fronte.

L’attivazione di questi muscoli non è mai casuale, ma costituisce l’espressione di processi che coinvolgono strutture come l’amigdala, la corteccia limbica e le aree motorie corticali e sottocorticali. L’integrazione di segnali afferenti e la modulazione da parte dei neurotrasmettitori determinano il cambio di espressione.

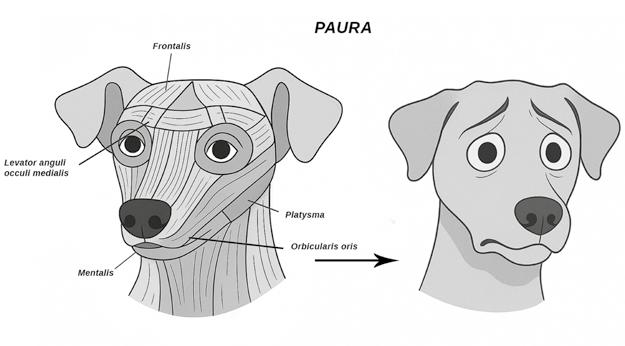

Per analizzare la mobilità facciale del cane, i ricercatori si sono avvalsi del DogFACS (Facial Action Coding System) un sistema che suddivide e classifica i movimenti in “unità di azione facciale” (Action Units, AU), ciascuna associata a emozioni di base come paura, rabbia, piacere o neutralità.

Tra le più articolate in questi termini, la specie canina possiede oltre 20 unità di movimento facciale, disponendo quindi di un repertorio comunicativo più ampio rispetto ad altre, per esempio gatti (15) o scimpanzé (14).

Tra i muscoli principali della mimica si segnalano:

- Frontalis, orbicularis occuli, levator anguli occuli medialis e retractor anguli occuli lateralis, coinvolti nel sollevamento delle sopracciglia (AU101), nella formazione delle rughe frontali e nella chiusura palpebrale (AU143).

- Orbicularis occuli, fondamentale nelle espressioni di paura e dolore, in particolare attraverso la tensione periorbitale e il restringimento della fessura palpebrale.

- Orbicularis oris, buccinator, zygomaticus e mentalis, che modulano i movimenti delle labbra e della bocca, permettendo segnali sociali diversificati (AU17, AU27).

- Levator labii maxillaris, levator nasiolabialis e caninus, responsabili del sollevamento del labbro superiore e della formazione delle pieghe nasali (AU11), spesso associate a stress o aggressività.

- Platysma, che retrae la commissura labiale (AU24, “lip tightener”).

- Depressor anguli oris, che abbassa gli angoli della bocca, trasmettendo sottomissione o malessere.

Alcuni movimenti sono particolar-

emozioni negative come la paura o lo stress, le trasformazioni facciali sono più marcate.

Le orecchie si abbassano e si appiattiscono contro la testa, gli occhi si spalancano fino a lasciare intravedere la sclera, la fronte si contrae in rughe visibili, le labbra si tendono o si retraggono scoprendo i denti, lo sguardo si distoglie o si fa sfuggente.

mente significativi come indicatori emotivi:

L’appiattimento delle orecchie, mediato da adductor auris inferior, frontoscutilaris e retractor anguli occuli lateralis, tipico di paura o dolore.

Il sollevamento del labbro superiore e le pieghe del naso, legati a emozioni negative e disagio. La contrazione del frontalis, che solleva la fronte e la palpebra superiore, producendo un’espressione di sorpresa.

Quando attivati in specifiche AU, alcuni muscoli possono costituire marcatori affidabili di dolore: tra i più sensibili vi sono la tensione periorbitale con restringimento della fessura palpebrale, la retrazione delle labbra e l’abbassamento degli angoli della bocca.

Tuttavia, gli autori sottolineano che nessuna AU, isolata, possiede piena specificità: alcune espressioni possono comparire anche in stati emotivi diversi, richiedendo quindi una valutazione d’insieme che tenga conto di elementi come postura, vocalizzazioni e comportamento generale.

In questo quadro si inserisce il fenomeno del contagio emotivo, un processo profondo in cui lo stato emotivo di un individuo si riflette e si trasferisce su un altro. Nei cani, la capacità di rispecchiare le emozioni degli esseri umani è stata osservata in più contesti, per esempio un padrone che manifesta paura può indurre nel cane un’espressione di allerta, mentre una persona triste può suscitare nel cane segnali di disagio o tentativi di conforto.

Studi comportamentali hanno mostrato che i cani riconoscono non soltanto le vocalizzazioni umane, ma anche le sfumature facciali, reagendo con variazioni parallele nei propri tratti.

Questo legame non è una semplice suggestione, ha basi biologiche precise: l’attivazione dei neuroni specchio e dei circuiti empatici favorisce un’immediata sintonizzazione affettiva.

In termini evolutivi, ciò ha rafforzato la coesione del binomio uomo-cane, rendendo la relazione più stabile e profonda.

Sul piano pratico, significa che l’osservatore non deve mai dimenticare di considerare lo stato emotivo del proprietario, perché il volto dell’animale potrebbe riflettere, in

LA MANIFESTAZIONE EMOTIVA

La fisiologia delle espressioni non può essere separata dalla loro funzione comunicativa, e dal loro fondamentale valore sociale e relazionale.

Le emozioni positive, quelle che accompagnano momenti di piacere o interazioni affettuose, tendono a manifestarsi con occhi socchiusi, orecchie portate in avanti in modo rilassato, un’espressione complessivamente distesa. Chiunque abbia visto un cane abbandonarsi alle carezze del proprietario conosce bene questo volto appagato, a metà tra il sonno e la beatitudine.

Al contrario, quando subentrano

Gli autori sottolineano come esistano pattern ricorrenti nelle espressioni dei cani che provano dolore: gli occhi possono apparire socchiusi in modo anomalo, o al contrario spalancati con rigidità, la fronte si increspa, le labbra si tendono, le orecchie si abbassano, la testa si inclina o si abbassa. Sono dettagli che, presi singolarmente, potrebbero sfuggire o essere confusi con altre condizioni, ma che osservati nel loro insieme forniscono un quadro di disagio.

A mancare è soprattutto una metrica capace di adattarsi alla grande varietà morfologica della specie canina: un carlino, con il suo muso schiacciato e le pieghe cutanee naturali, assume espressioni diverse da un Levriero dal muso allungato e asciutto. Questa diversità rende difficile la standardizzazione, ma non nega la validità del metodo, al contrario, spinge verso la necessità di sviluppare strumenti calibrati sulle diverse tipologie.

CONCLUSIONI

Saper leggere con precisione le espressioni facciali significa poter valutare con maggiore accuratezza la qualità della vita del cane. Non si tratta soltanto di riconoscere il dolore acuto in ambito clinico, ma anche di monitorare lo stress, valutare il welfare generale, comprendere l’impatto emotivo delle attività sportive o delle terapie mediche. In questi contesti e in molti altri, il muso del cane può diventare uno strumento prezioso per dare voce a chi non può parlare.

parte, lo stato d’animo di chi gli sta accanto.

APPLICAZIONE CLINICA

In medicina veterinaria riconoscere il dolore è un compito arduo: a differenza del paziente umano, l’animale non può spiegare a voce la propria sofferenza, e spesso tende a mascherarla, per istinto di sopravvivenza. Negli ultimi anni, per altre specie, sono state sviluppate le cosiddette grimace scales, scale del dolore basate sull’osservazione di specifici cambiamenti espressivi, che nei roditori, nei cavalli e nei gatti hanno già trovato applicazione, mentre per il cane la ricerca è ancora in corso.

Si tratterebbe di un progresso non solo diagnostico, ma culturale: porre il benessere emotivo dell’animale sullo stesso piano della sua salute fisica, significa imparare a guardare il cane non soltanto come compagno di vita o un atleta, ma come individuo dotato di una vita emotiva complessa. Significa anche superare il rischio dell’antropomorfismo — la tentazione di attribuirgli emozioni esclusivamente umane — e sostituirlo con un approccio scientifico capace di riconoscere la specificità canina senza negarne la profondità. In fondo, ciò che da sempre ci affascina nello sguardo dei cani è la sensazione che abbiano qualcosa da dirci, oggi la scienza ci offre strumenti per decifrare davvero quel messaggio.

Giulia Del Buono

WORLD DOG SHOW

WDS 2026 Italy

UN’OCCASIONE IMPERDIBILE

WORLD DOG SHOW 2026 è la più importante esposizione canina internazionale che si tiene in Italia e che richiama circa 25.000 cani nei prestigiosi padiglioni di Bologna Fiere.

Cinque giorni dove allevatori e proprietari potranno confrontarsi e scambiarsi esperienze, mentre gli amanti dei cani avranno la possibilità di ammirare, conoscere e scoprire la simpatia, la bellezza e le attitudini delle diverse razze. Saranno rappresentate 400 razze che verranno sottoposte al giudizio di 230 esperti che avranno il compito di selezionare i migliori che concorreranno per il titolo di BEST IN SHOW 2026.

Bologna Fiere è uno dei poli fieristici più all’avanguardia al mondo: 375.000 metri quadrati, tra aree interne ed esterne; 20 padiglioni cablati, climatizzati e con sistema di ventilazione; 10.000 posti auto coperti; dotato di un casello autostradale dedicato e una fermata ferroviaria; offre un accesso agevole e diretto con 5 ingressi indipendenti. n. 12 padiglioni n. 100 ring n. 230 Esperti giudici n.

10.000 parcheggi n.

100.000 mq. copertura

L’alfabeto della coda

Scodinzolare è un gesto spontaneo ma racchiude in sé molti significati. La scienza ci aiuta ad interpretarlo

Riconosciuto da sempre come un segnale di felicità, lo scodinzolio dei cani ha assunto nel tempo diversi significati che sono addirittura in contrasto tra di loro poiché denominano una stato emozionale che transita dalla gioia, alla rabbia, all’ansia e alla paura.

Un recente studio pubblicato su The Royal Society (Silvia Leonetti, Giulia Cimarelli, Taylor A. Hersh e Andrea Ravignani) propone due principali ipotesi riguardanti l’origine di questa abituale manifestazione che i cani mettono in atto. Potrebbe essere che durante la domesticazione questo tratto sia stato associato alla docilità, pertanto, selezionato con maggiore attenzione; oppure essere stato attenzionato per il semplice ritmo frenetico cui noi umani siamo soliti prestare attenzione come per esempio, il ritmo musicale o delle danze che sono tratti caratteristici della nostra storia evolutiva.

Nel corso della domesticazione, i segnali visivi hanno assunto un’importanza decisiva, tra questi il portamento della coda ancora oggi è facilmente rilevabile e in grado di condizionare la nostra interpretazione su ciò che il cane intende comunicarci. Tuttavia, gli studi condotti fino ad oggi hanno portato a risultati frammentari e manca un quadro teorico strutturato anche considerando la grande varietà delle razze canine che si differenziano tra loro per le molteplici anatomie che le code presentano.

Un altro tema esaminato nello studio è stato la questione del perché i cani scodinzolino più frequentemente e in più contesti rispetto ad altri canidi strettamente imparentati, come i lupi. Un altro studio ha dimostrato che i cuccioli di lupo, allevati in cattività e accuditi gior-

nalmente con le stesse attenzioni riservate ai cuccioli di cane, non scodinzolavano quasi mai, a sostegno della teoria di come la domesticazione esercitata dall’uomo abbia avuto una notevole influenza anche su questo aspetto.

LE ATTIVITÀ

NEUROLOGICHE

Si ritiene che essendo la coda dei cani un’estensione della colonna vertebrale ci sia un coinvolgimento del cervelletto, uno stimolo elettrico che accende il movimento. Inoltre, diversi studi hanno documentato correlazioni positive tra il tempo trascorso a scodinzolare e la frequenza cardiaca. E infine, lo scodinzolio è frequentemente associato sia all’eccitazione positiva che a quella negativa, suggerendo una correlazione con ormoni e neurotrasmettitori correlati all’eccitazione.

L’aspetto maggiormente analizzato negli studi precedenti, pur essendo collegato ad una vasta categoria comportamentale, non teneva conto della sua natura multidimensionale e dei suoi parametri mentre questo studio ha scoperto per esempio, che i cani aggressivi scodinzolavano di più (e avevano livelli di serotonina più bassi) rispetto ai cani non aggressivi, un risultato che è contraddice l’abituale credenza che poneva questo atteggiamento sotto una luce positiva, come fosse un atteggiamento solo gioioso.

L’INFLUENZA DELLA

DOMESTICAZIONE

Sulla base di molti studi i ricercatori ipotizzano che il processo di domesticazione possa aver portato

notevoli cambiamenti a livello comportamentale e anatomico che nel tempo hanno alterato il comportamento di scodinzolio nei cani, in modo tale che questi scodinzolino più spesso e in più contesti rispetto ai canidi non domestici. Ciò potrebbe essere dovuto a un legame genetico tra la selezione per la docilità e l’anatomia della coda.

In alternativa, gli antichi popoli potrebbero essere stati condizionati dalla ritmica dello scodinzolio, come fosse il battere di un bastone sul tamburo o il tintinnio della pioggia battente sulle rocce.

In ogni modo, in entrambe le ipotesi, la selezione potrebbe non essere stata uniforme tra le razze, viste le notevoli differenze anatomiche. La conclusione dei ricercatori sottolinea come lo scodinzolio del cane potrebbe essere in effetti uno dei comportamenti animali più visibili e diffusi al mondo, ma non è mai stato analizzato in modo sistematico. Questa revisione sottolinea che lo scodinzolio è un tratto multidimensionale che può variare in base a vari parametri, tra cui il portamento della coda, la direzione, la velocità, l’asimmetria e l’ampiezza. Può anche variare a seconda della porzione della coda considerata.

PENSIERI FINALI

Lo studio sottolinea come le differenze sostanziali che insistono tre le razze canine possano influenzare l’interpretazione della comunicazione tra uomo e cane. La coda in alcune razze ha avuto in passato una funzione anatomica molto importante. Per esempio, nei cani nordici, il portamento della coda aveva

anche una funzione protettiva dalle raffiche di vento, infatti, come fanno le volpi artiche, una volta acciambellati, la coda, ben fornita di un folto pelo, veniva portata davanti al muso. Nel passato abbastanza remoto, questi cani si scavavano una buca nella neve per dormire e la coda era una parte del corpo molto importante, doveva essere lunga, “elastica” e ben fornita di pelo e sottopelo. Ai giorni nostri è molto difficile osservare questi comportamenti poiché la vita “urbana” e le facilitazioni domestiche cui li abbiamo abituati non necessitano dell’attuazione di questi comportamenti primordiali.

Nei cani da caccia tipo Pointer, la coda ha un’importanza primaria poiché segnala al cacciatore la presenza di un selvatico. Può diventare improvvisamente rigida, immobile portata sullo stesso piano della linea dorsale; oppure, compiere un movimento ripetitivo e ritmato, uno scodinzolio corto e rigido da sinistra verso destra o viceversa, tipico anche delle razze Terrier, a definire uno stato di eccitazione. Sia il movimento della coda che il suo portamento sono una forma di evidente e incisiva comunicazione paraverbale cane-umano. È anche una forma di richiesta, per esempio, quando i cani sentono il rumoreggiare delle ciotole, iniziano a scodinzolare in attesa del cibo. Invece, quando sono minacciati, a seconda della loro capacità di reazione ad uno stimolo avverso, possono farla letteralmente “vibrare” come avvertimento, unita al ringhio e al sollevamento/arricciamento delle labbra prima di un attacco; oppure, viceversa, possono cercare di nasconderla tra le gambe in segno di

paura e sottomissione. Al contrario, lo scodinzolio gioioso non è mai rigido e molte volte si esprime con movimenti ampi. Lo scodinzolio è sempre collegato alla posizione delle orecchie, quasi in una sintonia predefinita. Portate in avanti, in attenzione, rigide e immobili in una situazione di allerta; portate di lato, morbide e mobili, quando la situazione è gioiosa. Anche in questi contesti, la differenza del portamento tra orecchie erette e pendule sarà molto diversa da osservare: più visibile nel primo tipo, meno rilevabile nel secondo. Si potrebbe dire che l’alfabeto para verbale del cane è strettamente collegato alla portamento di tre tratti morfologici quali la coda, le orecchie e le labbra, dove la coda assume un maggiore visibilità ed quindi più agevolmente interpretabile. Si potrebbe aggiungere anche un quarto elemento allo scodinzolio rigido in caso di stimolo avverso: drizzare i peli tra la base del collo verso le scapole, ma ciò è rilevabile solo nei cani a pelo corto.

L’ alimento completo per il supporto allo svezzamento per i cuccioli di cane di tutte le taglie

I cani che vivono in allevamento hanno uno stile di vita diverso rispetto agli animali che vivono in casa. Di conseguenza, anche le loro esigenze sono differenti.

La gamma di alimenti completi ADULT EXPERT soddisfa gli specifici fabbisogni nutrizionali dei cani adulti che vivono in gruppi.

ENERGIA OTTIMALE

SALUTE