GUERRA IRREGULAR MULTIDOMINIO

MÓDULO 1: Definición y naturaleza de la insurgencia y contrainsurgencia. Operaciones Multidominio en contextos insurgentes.

Generalidades:

La insurgencia y contrainsurgencia son fenómenos interdependientes que han moldeado conflictos modernos mediante estrategias asimétricas. Su naturaleza trasciende lo militar para abarcar dimensiones políticas, sociales y psicológicas.

La insurgencia es una rebelión armada en contra de una autoridad constituida y una autoridad reconocida como tal por las Naciones Unidas. Una insurgencia típicamente está enfrentada con una guerra contra insurgente.

No todas las rebeliones son insurgencias, dado que un estado de beligerancia puede existir entre uno o más estados soberanos y fuerzas rebeldes. Por ejemplo, durante la guerra civil estadounidense las fuerzas del sur no fueron reconocidas como un estado soberano, pero sí fue reconocido como un poder beligerante, y los buques de guerra de las fuerzas del sur fueron dados los mismos derechos que las fuerzas estadounidenses en puertos extranjeros 1 .

Cuando una insurgencia se usa para describir el estado de ilegalidad de un movimiento dado que no es autorizado o de acuerdo con la ley de la nación, su uso es neutral. Sin embargo, cuando se usa por parte de un estado u otra autoridad debajo de amenaza, "insurgencia" además lleva una implicación de que la causa de los rebeldes es ilegítima, mientras que los sublevados ven a la autoridad en sí como ilegítima.

Una variedad de términos, ninguno precisamente definido, caen debajo de la

1 Bureau of Public Affairs: Office of the Historian Timeline of U.S. Diplomatic History 1861-1865: The Blockade of Confederate Ports, 1861-1865, U.S. State Department.

categoría de insurgencia: rebelión, sublevación, etc. Ninguna insurgencia es idéntica a otra. La base de una insurgencia puede ser política, económica, religiosa o étnica, o una combinación de factores.

A veces pueden existir una o más insurgencias simultáneamente, por ejemplo, la insurgencia de Irak tuvo múltiples insurgencias realmente. Otros han buscado la independencia de una región en particular.

La contrainsurgencia es el uso de elementos militares y no militares de un Estado para derrotar a una insurgencia en combate militar, en la política y en la mentalidad de las personas. Por su parte, una insurgencia es una rebelión armada, organizada para derrocar a un Gobierno que usa elementos de guerras irregulares y estrategias no militares como proselitismo y sobornos. Una insurgencia usa dos tipos de violencia: guerra de guerrillas contra las fuerzas militares y terrorismo contra los civiles. Considerando esto, el Estado busca que su contrainsurgencia derrote la guerrilla e impida el terrorismo 2

La contrainsurgencia no es una acción militar exclusivamente. De hecho, su carácter político y civil es más importante. No solo se trata de derrotar militarmente a un grupo armado interno, sino de impedir que vuelva a surgir. Busca garantizar la legitimidad del Estado; es decir, que los actores políticos lo vean como un sistema válido dentro del cual se puede operar. Asimismo, busca obtener la simpatía de la población civil, algo que tiende a describirse como “ganarse los corazones y las mentes”. Con estos elementos sociopolíticos, se busca desincentivar unirse a cualquier insurgencia futura 3

Una contrainsurgencia puede terminar de cuatro maneras 4:

• Victoria para el Estado: implica la derrota del grupo guerrillero, así como el rechazo de la ciudadanía a buscar soluciones violentas de nuevo.

2 Guarnaccia 2021; MCoE 2018.

3 MCoE 2018; Plakoudas 2020.

4 MCoE 2018; Plakoudas 2020.

• Victoria para la insurgencia: implica el derrocamiento del Estado y su posible suplantación.

• Acuerdos de paz: fin de hostilidades negociado, donde la guerrilla acepta dos cosas: desmovilizarse militarmente y volverse un partido político más del sistema. A su vez, el Estado se compromete a reformarse para que no haya incentivos para futuras insurgencias.

• Estancamiento: implica un empate. Ninguna de las dos partes gana definitivamente. Cada quien controla un área, con enfrentamientos ocasionales

Dentro de la ciencia militar, la contrainsurgencia es particularmente complicada. Existe fuera de la ley internacional que regula la guerra, ya que no es un enfrentamiento entre los dos ejércitos de dos países enemistados. Se trata de una lucha del Estado contra algunos de sus civiles levantados en armas. Es difícil distinguir al enemigo, ya que se pierde entre la población general. Además, la existencia de una insurgencia implica que los ciudadanos desconfían masivamente de su propio Estado. Recuperar esa confianza es complejo, sobre todo si se tiene apoyo de alguna fuerza extranjera que puede verse como un ejército de ocupación.

En muchos sentidos, las contrainsurgencias son guerras prolongadas que no se ganan definitivamente. Por ende, muchos países practican la contrainsurgencia preventiva quieren evitar que el descontento político normal degenere en una insurgencia 5:

Por ejemplo, en el caso de Guatemala, la solución final a la contrainsurgencia fue la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, en el gobierno de Álvaro Arzú. Si bien el Ejército tuvo dos victorias militares casi definitivas, una a inicios de los setenta y otra a inicios de los ochenta, la insurgencia nunca dejó de existir. Los Acuerdos de Paz llevaron a que las guerrillas unificadas bajo la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se volvieran un partido político formal. Así, obtuvieron representación en el Congreso, a través de las urnas.

5 Guarnaccia 2021; MCoE 2018 https://www.tni.org/en/article/waging-counterinsurgency

Los acuerdos también mandaban varias reformas constitucionales y la reducción del ejército. Las reformas iban orientadas a la justicia para las víctimas del enfrentamiento y al reconocimiento de las comunidades indígenas. La mayoría no fueron aprobadas en referéndum. Sin embargo, el Ejército sí fue reducido, lo que limitó su capacidad de reaccionar a dos amenazas nuevas: los cárteles del narcotráfico y las maras 6 .

Interrelación estratégica con las Operaciones Multidominio (MDO, por su sigla en inglés):

La contrainsurgencia moderna requiere enfoque multidominio para enfrentar:

• Insurgencias digitalizadas: uso de redes sociales y criptomonedas para reclutamiento y financiación

• Guerra narrativa: combate en el dominio cognitivo mediante operaciones de información

• Logística transnacional: interdicción marítima-aérea de redes de suministro.

Control del entorno operacional: integración de inteligencia espacial e inteligencia humana (HUMINT, por su sigla en inglés).

El caso colombiano demostró la efectividad de integrar operaciones aéreas (interdicción), cibernéticas (desarticulación de comunicaciones) y terrestres (reconstrucción estatal). Las MDO permiten escalar o reducir intensidad operativa según necesidades tácticas, superando la rigidez de modelos convencionales.

Esta simbiosis estratégica redefine la contrainsurgencia como guerra de múltiples capas, donde el dominio físico y virtual se entrelazan. El desafío contemporáneo radica en sincronizar velocidad tecnológica con comprensión sociocultural de los teatros de operaciones 7 .

6 Galicia 2015; PNUD 2010. https://www.prensalibre.com/hemeroteca/1999-rechazo-a-reformasconstitucionales/

7 Javier Conde Mesa y Paola Zuluaga. Escuela Superior de Guerra “General Rafael Reyes Prieto” Necesidad de las operaciones multidominio: una mirada desde la perspectiva constitucional y misional de las Fuerzas Militares frente a la paz, la seguridad y la defensa nacional. https://esdeglibros.edu.co/index.php/editorial/catalog/download/295/241/4070?inline=1

1. Introducción a la Insurgencia y la Contrainsurgencia: definición y características. Evolución histórica de la insurgencia y contrainsurgencia. Operaciones Multidominio en contextos insurgentes.

Definición y características.

La insurgencia se define como un movimiento violento organizado que busca desplazar autoridades legítimas mediante combate prolongado, combinando subversión, propaganda y tácticas guerrilleras. Requiere tres elementos clave:

• Base ideológica que justifique la lucha (agravios históricos, desigualdades económicas o reclamos identitarios)

• Apoyo poblacional mediante coerción o persuasión

• Estructura celular para operar como fuerza irregular

No toda rebelión constituye insurgencia: solo cuando persigue el control político total mediante guerra prolongada. A la insurgencia, se le antepone la contrainsurgencia.

La contrainsurgencia implica estrategias integradas que combinan:

• Acción militar selectiva (operaciones quirúrgicas contra líderes y redes logísticas).

• Medidas civiles (reformas socioeconómicas, servicios básicos)

• Operaciones de Información (propaganda, contrapropaganda, guerra de información, legitimación institucional, etc.)

Su éxito depende de ganar legitimidad ante la población, superando meras victorias tácticas. El Manual FM 3-24.0: Amenaza Hibrida en un Ambiente Operacional, enfatiza que el 80% de la solución es política, 20% militar 8

Características generales:

• Asimetría temporal: las insurgencias prosperan al prolongar conflictos, mientras

8 Ejército Nacional de Colombia. MCE 3-24.0 Amenaza Hibrida en un Ambiente Operacional (2021), MCE 3-24.1 Contrainsurgencia (2021) y MTE 3-24.2 Técnicas Contra Amenazas Hibridas (2021)

los Estados buscan soluciones rápidas

• Doble legitimidad: compiten por validación social mediante control territorial y servicios paralelos.

• Adaptabilidad: los insurgentes modifican tácticas según contextos (urbanización de conflictos, uso de redes sociales)

Ejemplos paradigmáticos incluyen la doctrina francesa en Argelia (“Quadrillage”: operación policial o militar consistente en invertir de manera sistemática en un sector delimitado para su control y énfasis en inteligencia) versus el modelo británico en Malasia (reformas agrarias y aislamiento de insurgentes). Ambos demostraron que la eficacia contrainsurgente radica en equilibrar coerción y construcción estatal.

Evolución histórica de la insurgencia y contra insurgencia.

La definición y naturaleza de la insurgencia y la contrainsurgencia han evolucionado significativamente a lo largo de la historia, reflejando cambios en el contexto político, social y militar global.

La insurgencia, entendida como un conflicto irregular donde fuerzas no estatales buscan subvertir o derrocar al poder establecido, tiene raíces tan antiguas como la guerra misma. Ejemplos históricos tempranos incluyen la resistencia de Viriato contra Roma o las guerrillas españolas contra Napoleón, que evidenciaron la eficacia de tácticas irregulares frente a ejércitos convencionales.

Durante la expansión europea y las guerras coloniales, la insurgencia se manifestó como una forma de resistencia contra potencias imperialistas, con movimientos de liberación nacional que combinaron lucha armada y apoyo popular. En la Segunda Guerra Mundial, las guerrillas en Europa y Asia mostraron la importancia de la insurgencia como factor de fricción en conflictos globales 9

En la Guerra Fría, la insurgencia se conceptualizó dentro de la lucha ideológica entre

9 Benedetti, Darío. Insurgencia y contrainsurgencia en los inicios del nuevo siglo. X Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires 2013

bloques, con guerras revolucionarias y de liberación nacional que desafiaron a estados coloniales y superpotencias. Sin embargo, la doctrina militar se mantuvo centrada en conflictos convencionales, subestimando la naturaleza prolongada y sociopolítica de la insurgencia.

La contrainsurgencia, originalmente, se enfocó en la aplicación directa de la fuerza para destruir a insurgentes y sus bases sociales, con énfasis militar y represivo. Un hito fue la experiencia francesa en Argelia, donde se intentó adaptar el aparato militar para combatir insurgencias, plasmado en el manual de Roger Trinquier (1965) 10 .

Con el tiempo, la contrainsurgencia amplió su alcance hacia una empresa política integral, que incluye la construcción institucional, el desarrollo socioeconómico y la legitimación estatal para aislar a los insurgentes de sus bases sociales. Este enfoque reconoce que el éxito no depende solo de la fuerza militar, sino de ganar la "guerra de voluntades" mediante servicios y reformas que erosionen el apoyo popular insurgente. En general:

• La insurgencia ha pasado de ser un fenómeno táctico de resistencia irregular a un conflicto prolongado con dimensiones políticas, sociales y culturales profundas.

• La contrainsurgencia ha evolucionado de una respuesta militar represiva a un enfoque multidimensional que busca deslegitimar a la insurgencia a través del desarrollo institucional y el control poblacional.

• Esta evolución histórica refleja la comprensión de que la insurgencia es tanto un fenómeno armado como un problema de gobernanza y legitimidad estatal.

Esta transformación histórica ha sido clave para enfrentar los desafíos contemporáneos de la guerra irregular, donde la interacción entre insurgencia y contrainsurgencia es un proceso dinámico y complejo que sigue adaptándose a nuevas realidades políticas y tecnológicas.

10 Palma, Oscar. La evolución de la guerra de contrainsurgencia: un panorama histórico. Universidad Militar Nueva granada. Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad 2011.

La evolución histórica de la contrainsurgencia, demuestra que las estrategias más efectivas combinan acciones militares con esfuerzos políticos, sociales y psicológicos orientados a debilitar la insurgencia y ganar el apoyo de la población civil. Entre estas que han demostrado éxito destacan:

• Protección y control de la población civil: la prioridad es proteger a la población y aislarla de la influencia insurgente, mediante el establecimiento de zonas seguras o aldeas protegidas, control de movimientos y censos poblacionales, como se aplicó exitosamente en la llamada Emergencia Malaya 11 .

• Ganancia de legitimidad y apoyo popular: ofrecer servicios sociales, infraestructura, atención sanitaria y desarrollo económico para demostrar que el gobierno es capaz de proveer un mejor sistema de vida que la insurgencia, debilitando así su base social

• Operaciones militares móviles: uso de fuerzas pequeñas, altamente móviles y con conocimiento del terreno para enfrentar a las guerrillas en su propio ambiente, como hizo el Servicio Aéreo Especial (SAS, por su siglas en inglés), un cuerpo de ejército de fuerzas especiales del Ejército Británico en Malasia con tácticas de búsqueda y destrucción.

• Operaciones de Información: deslegitimar la insurgencia mediante campañas de propaganda, contra narrativas y difusión de hechos que evidencien la falta de validez de sus causas o los daños que causan a la población civil, manteniendo la iniciativa en el ámbito informativo

• Integración y coordinación de medios militares y civiles: combinar inteligencia, operaciones especiales, fuerzas policiales y acciones civiles para maximizar el impacto y evitar que la insurgencia recupere la iniciativa.

• Principios operacionales y tácticos clave:

Maniobra continua para mantener al insurgente en desventaja y generar

11 La Emergencia Malaya es el nombre que recibe el conflicto colonial en la Malasia británica que se libró en los años 1948-1960. Los opositores al Reino Unido, el Partido Comunista de Malasia (MCP), y su organización militar, el Ejército de Liberación Nacional Malayo (MNLA) la denominaron guerra de Liberación Nacional Antibritánica. Amin, Mohamed y Malcolm Caldwell (editores). The Making of a Neo Colony Reino Unido: Spokesman Books, 1977.

desgaste progresivo

Simplicidad en el planeamiento para facilitar la ejecución en ambientes operacionales complejos

Libertad de acción mediante inteligencia efectiva para anticipar y neutralizar amenazas.

• Enfoque político-militar integral: reconocer que la lucha militar es solo un componente de una estrategia más amplia que debe incluir reformas políticas, desarrollo socioeconómico y fortalecimiento institucional.

El éxito de estas estrategias se evidencia en campañas como la británica en Malasia, que logró contener eficazmente la insurgencia mediante la combinación de control poblacional, desarrollo social y operaciones militares especiales. Por el contrario, la adaptación incompleta o la excesiva dependencia de la fuerza militar sin apoyo político-social han conducido a fracasos, como en Vietnam.

Ejemplos recientes de contrainsurgencia exitosos se encuentran principalmente en América Latina, donde la integración de acciones militares, políticas y sociales ha logrado resultados significativos:

• Colombia: la campaña contrainsurgente desarrollada desde la década de 1960, con apoyo de Estados Unidos, ha combinado modernización militar, inteligencia, operaciones especiales y programas de desarrollo social para debilitar a grupos como las FARC y el ELN. El Plan LASO marcó una transición hacia un enfoque más integral, y aunque el conflicto persiste, la capacidad operativa del Estado ha mejorado sustancialmente, logrando repliegues insurgentes y acuerdos de paz parciales. Por ejemplo, el Plan Cauca en donde el gobierno colombiano desplegó un enfoque integral que combinó acciones militares con presencia social y programas de desarrollo en zonas afectadas por insurgencias, buscando cambiar la relación de los grupos armados con la población civil. Se han utilizado capacidades estratégicas como vehículos blindados, artillería, helicópteros y entrenamiento masivo de soldados profesionales, junto con unidades de acción integral sin fusiles para tareas sociales.

• El Salvador: durante la guerra civil, la Fuerza Armada implementó tácticas contrainsurgentes con apoyo estadounidense, incluyendo el uso de tecnología avanzada, entrenamiento y control poblacional mediante aldeas estratégicas. Si bien la guerra terminó con acuerdos de paz, estas tácticas contribuyeron a neutralizar militarmente al FMLN y a forzar su transición política.

• Malasia (caso histórico, pero lecciones aplicadas recientemente): la campaña británica contra el Partido Comunista Malayo tras la Segunda Guerra Mundial es un referente de éxito contrainsurgente mediante el desarraigo poblacional en aldeas protegidas, apoyo social y operaciones militares especializadas en la jungla. Aunque Malasia logró su independencia, esta campaña sentó las bases para doctrinas posteriores.

Estos ejemplos muestran que la contrainsurgencia exitosa requiere un enfoque multidimensional que combine:

• Control y protección de la población civil.

• Operaciones militares especializadas.

• Programas de desarrollo socioeconómico y legitimación política

• Campañas de información para contrarrestar narrativas insurgentes

La experiencia indica que la acción militar aislada es insuficiente; el éxito radica en la sincronización de esfuerzos políticos, sociales y militares para erosionar la base social insurgente y fortalecer la gobernabilidad estatal.

Operaciones multidominio en contextos insurgentes.

La integración de MDO en la contrainsurgencia representa una evolución doctrinal para enfrentar insurgencias modernas que operan en ambientes híbridos y transnacionales. Este enfoque combina capacidades militares convencionales con herramientas no cinéticas en seis dominios de guerra, optimizando la respuesta contra amenazas asimétricas.

Las MDO amplían el espectro contrainsurgente mediante integración sinérgica de los cinco Dominios de la Guerra:

Dominio Aplicación contrainsurgente

Terrestre Control poblacional y territorial

Marítimo Interdicción de suministros

Aéreo Vigilancia y ataque de precisión.

Espacial Comunicaciones y geolocalización.

Información Guerra informática y desinformación, Guerra electrónica

Este modelo permite ejecutar operaciones convergentes:

• Ataques quirúrgicos contra líderes (dominio terrestre + aéreo)

• Bloqueo financiero mediante cierre de cuentas en criptomonedas (ciberespacio e información)

• Reconstrucción de infraestructura con apoyo de ingenieros militares y civiles (terrestre y social).

Innovaciones operacionales y tácticas:

• Unidades de efectos combinados: equipos interdisciplinarios que integran warfare officers cibernéticos, expertos en operaciones psicológicas y fuerzas especiales.

• Sistemas I2CEWS: plataformas tecnológicas para fusión de datos en tiempo real desde múltiples sensores (drones, satélites, agentes humanos).

• Ciclos Observar, Orientarse, Decidir y Actuar (OODA, por su sigla en inglés) acelerados: reducción del proceso de toma de decisiones de 72 a 12 horas mediante inteligencia artificial predictiva

La experiencia colombiana demostró la efectividad de este enfoque al combinar:

• Operaciones espaciales: monitoreo de cultivos ilícitos con satélites Skynet.

• Guerra electrónica: interceptación de comunicaciones en frecuencia HF.

• Acción civil-militar: programas de desarrollo sincronizados y ofensivas terrestres

Las MDO redefinen la contrainsurgencia como guerra de precisión multidimensional, donde el éxito depende de la capacidad para degradar simultáneamente la infraestructura física, digital y social de los insurgentes. Su efectividad radica en la integración orgánica de tecnología avanzada con los principios clásicos de la contrainsurgencia (legitimidad, control poblacional, acción integral), superando la dicotomía tradicional entre enfoques duros y blandos 12 .

Ejemplos históricos evidencian la efectividad de las MDO en conflictos de insurgencia que incluyen principalmente casos modernos donde la integración de dominios terrestre, marítimo, aéreo, espacial y de la información que permitió superar amenazas híbridas y asimétricas.

Uno de los ejemplos más citados es la Operación Desert Storm (Guerra del Golfo 1991), considerada el combate aeroterrestre que demostró la superioridad táctica y operacional mediante la sincronización de dominios terrestre y aéreo, con un despliegue coordinado que desarticuló las capacidades iraquíes rápidamente. Aunque no fue un conflicto insurgente clásico, sentó las bases para la doctrina multidominio aplicada posteriormente en guerras irregulares.

En conflictos insurgentes, la experiencia colombiana esta integración multidominio contribuyó a debilitar significativamente a grupos insurgentes como las FARC. Además, doctrinas y estudios recientes resaltan que las MDO permiten actuar simultáneamente en dominios físicos y virtuales para enfrentar insurgencias digitalizadas y redes transnacionales, combinando vigilancia satelital, ataques quirúrgicos con drones, guerra electrónica y operaciones de información para contrarrestar narrativas insurgentes.

Aunque las MDO como concepto formal son recientes, su aplicación práctica en la guerra moderna y la lucha contrainsurgente en Colombia muestran que la

12 David G. Perkins La batalla multidominio Impulsando el cambio para ganar en el futuro https://www.armyupress.army.mil/Journals/Edicion-Hispanoamericana/Archivos/Primer-Trimestre-2018/Labatalla-por-el-multidominio-Impulsando-el-cambio-para-ganar-en-el-futuro/

integración sinérgica de dominios mejora la efectividad contra insurgencias al permitir:

• Desarticular infraestructura física y digital insurgente.

• Controlar el espacio informativo y psicológico.

• Adaptarse a amenazas híbridas y asimétricas complejas.

Estos ejemplos históricos confirman que la contrainsurgencia moderna se beneficia decisivamente de la capacidad multidominio para sincronizar efectos en todos los ámbitos del conflicto.

2. Historia y evolución de la insurgencia: análisis de conflictos históricos como la Guerra de Argelia y la Guerra de Vietnam.

La Guerra de Argelia (1954-1962) y la Guerra de Vietnam (1946-1975) son dos conflictos emblemáticos de la descolonización y la guerra irregular en el siglo XX, que marcaron la evolución de la insurgencia y la contrainsurgencia con profundas repercusiones políticas, sociales y militares.

Evolución histórica y análisis de la Guerra de Argelia.

La Guerra de Argelia fue un conflicto anticolonial entre el Frente de Liberación Nacional (FLN) y Francia, cuyo objetivo era la independencia de Argelia, colonia francesa desde 1830. Tras la Segunda Guerra Mundial, el sentimiento anticolonialista creció en Argelia, alimentado por la desigualdad y la exclusión política.

El FLN inició la lucha armada el 1 de noviembre de 1954, consciente de la superioridad militar francesa y adoptando una estrategia de guerra de guerrillas combinada con acciones urbanas, como la Batalla de Argel en 1956. Esta estrategia buscaba crear un clima de violencia e inseguridad que presionara a Francia a internacionalizar el conflicto y reconocer la independencia. La guerra fue extremadamente violenta: se estima que murieron alrededor de un millón y medio de argelinos, con desplazamientos masivos, destrucción de pueblos y uso de tácticas como campos de concentración y bombardeos con Napalm.

Francia, con un ejército poderoso y experiencia previa en Indochina, enfrentó dificultades para controlar el territorio y contener la insurgencia, que contaba con amplio apoyo popular y conocimiento del terreno. La guerra terminó en 1962 con los Acuerdos de Evian, que concedieron la independencia a Argelia, pero dejó una profunda huella en la sociedad y la política francesa.

Evolución histórica y análisis de la Guerra de Vietnam.

La Guerra de Vietnam, también llamada Segunda Guerra de Indochina, fue un conflicto prolongado que comenzó tras la Primera Guerra de Indochina (1946-1954), cuando el Viet Minh luchó contra Francia por la independencia. Tras la derrota francesa en Dien Bien Phu (1954), Vietnam quedó dividido en dos estados: el comunista Vietnam del Norte y el prooccidental Vietnam del Sur.

El conflicto escaló con la intervención directa de Estados Unidos desde 1960, apoyando al gobierno de Vietnam del Sur contra el Viet Cong y las fuerzas norvietnamitas. Estados Unidos desplegó una gran fuerza militar, confiando en su superioridad tecnológica y de fuego, realizando campañas de bombardeo masivo y operaciones de búsqueda y destrucción en zonas rurales.

Sin embargo, la insurgencia vietnamita combinó guerra de guerrillas, apoyo popular y una fuerte voluntad política, expresada en su lema de lucha prolongada. La Ofensiva del Tet en 1968, aunque una derrota táctica para el Viet Cong, fue un triunfo estratégico que minó la moral estadounidense y la opinión pública, evidenciando que la guerra no podía ganarse solo con poderío militar.

La política de "vietnamización" y los Acuerdos de Paz de París (1973) intentaron transferir la responsabilidad a Vietnam del Sur, pero la guerra continuó hasta la caída de Saigón en 1975 y la reunificación bajo el gobierno comunista. El conflicto dejó millones de muertos y una devastación profunda en Vietnam.

Comparación y análisis conjunto:

• Contexto colonial y descolonización: ambos conflictos son expresiones de

luchas anticoloniales contra potencias europeas (Francia) y su influencia, con fuertes raíces en la búsqueda de autodeterminación y justicia social.

• Estrategias insurgentes: el FLN como el Viet Minh y el Viet Cong adoptaron tácticas de guerrilla rural y urbana, combinadas con campañas de propaganda y movilización popular, conscientes de la desigualdad material frente a sus adversarios.

• Respuesta contrainsurgente: Francia y Estados Unidos aplicaron tácticas militares masivas, incluyendo bombardeos, torturas, campos de concentración y operaciones de contrainsurgencia que buscaban aislar a los insurgentes, pero que a menudo alienaron a la población civil.

• Impacto político y social: ambos conflictos demostraron que la superioridad militar convencional no garantiza la victoria en guerras de insurgencia, donde la legitimidad política y el apoyo popular son decisivos. La guerra de Vietnam también evidenció el desgaste político y social en EE.UU., mientras que Argelia dejó una profunda crisis en Francia.

• Legado: estas guerras redefinieron la naturaleza de la guerra irregular y la contrainsurgencia, influyendo en doctrinas militares posteriores y en la comprensión de la guerra asimétrica como fenómeno multidimensional.

La Guerra de Argelia y la Guerra de Vietnam son paradigmas de la lucha anticolonial y la guerra irregular, donde la combinación de factores políticos, sociales y militares determinó el desenlace, y cuyas lecciones siguen siendo fundamentales hoy en día para el estudio y la práctica de la guerra irregular y la contrainsurgencia.

Existen similitudes y diferencias entre la guerra irregular en Vietnam y en Argelia:

Las luchas anticoloniales en Vietnam y Argelia comparten un enemigo común, el colonialismo francés, y valores humanos fundamentales como el rechazo a la ocupación y la búsqueda de soberanía nacional, pero presentan similitudes y diferencias importantes en contexto, naturaleza y desarrollo:

Similitudes:

• Ambas fueron guerras de liberación nacional contra Francia, con movimientos revolucionarios que combinaron guerra de guerrillas y movilización popular.

• La victoria vietnamita en Dien Bien Phu (1954), inspiró y aceleró la acción armada argelina, mostrando un vínculo simbólico y estratégico entre ambos procesos.

• Ambas luchas pagaron un alto costo humano: millones de muertos y heridos, con un fuerte compromiso social y político.

• Los insurgentes de ambos países se basaron en valores de resistencia cultural y rechazo a la dominación extranjera

Diferencias principales:

ASPECTOS

VIETNAM ARGELIA

Contexto histórico

Naturaleza del conflicto

Guerra de Indochina (1946-1954) y posterior guerra contra EE.UU.

Guerra de Independencia (1954-1962) en suelo metropolitano francés

Ideología y actores

Territorio y población

Combate prolongado con intervención extranjera directa (EE.UU.)

Conflicto colonial con presencia masiva de colonos europeos

Viet Minh comunista con apoyo soviético y chino. FLN nacionalista, no comunista, con diversas corrientes.

Lucha en zonas rurales y junglas, con fuerte apoyo campesino

Combate urbano y rural, con alta violencia en ciudades

Tácticas insurgentes

Respuesta colonial

Guerrilla rural y ofensivas masivas (Ofensiva del Tet)

Impacto político

Uso masivo de bombardeos, napalm, guerra aérea y tropas estadounidenses.

Guerrilla, terrorismo urbano y guerra

Contrainsurgencia francesa con tortura, campos de concentración y helicópteros.

Derrota de EE.UU. y reunificación comunista de Vietnam

Independencia y expulsión masiva de colonos europeos, crisis política en Francia

La lucha vietnamita se caracterizó por una guerra prolongada con fuerte dimensión

ideológica y apoyo internacional, enfrentando a un enemigo externo poderoso (EE.UU.) que intervino directamente. La insurgencia vietnamita combinó tácticas guerrilleras con ofensivas convencionales, mostrando flexibilidad estratégica.

La guerra argelina fue una guerra de descolonización con un marcado componente urbano y rural, en la que la presencia masiva de colonos europeos y la lucha por el control de ciudades generaron una violencia intensa y compleja. La contrainsurgencia francesa fue brutal y polémica, con uso sistemático de tortura y represión.

Ambos conflictos demostraron que la superioridad militar convencional no garantiza la victoria frente a insurgencias con fuerte apoyo popular y legitimidad política. Sin embargo, la guerra de Argelia tuvo un impacto directo en la sociedad francesa, mientras que la guerra de Vietnam afectó profundamente la política y opinión pública

estadounidense. Aunque ambas compartieron principios y métodos, sus diferencias en contexto, actores y desarrollo reflejan la diversidad de las guerras de liberación nacional en el siglo XX

Un aspecto fundamental a considerar es la colaboración internacional a las guerras de Vietnam y Argelia. La colaboración internacional fue un factor crucial que impactó profundamente las luchas de liberación en Vietnam y Argelia, aunque con características y alcances distintos en cada caso.

Vietnam. Apoyo socialista y solidaridad internacional:

La insurgencia vietnamita, liderada por el Viet Minh y luego el Viet Cong, contó con un respaldo decisivo de países socialistas como la Unión Soviética, China y Cuba, que proporcionaron ayuda militar, material, asesoría técnica, apoyo político y diplomático. Aunque la ayuda financiera fue menor en comparación con el gasto estadounidense en la guerra, fue esencial para sostener la resistencia y alcanzar victorias clave como la de Dien Bien Phu en 1954. Además, Vietnam recibió solidaridad de movimientos comunistas y de liberación en Asia, África y América Latina, así como apoyo popular mundial en campañas por la paz y la justicia. Este frente internacional contribuyó a la derrota de las fuerzas coloniales y estadounidenses, y permitió a Vietnam extender su apoyo a otros movimientos de liberación regionales tras su victoria

La insurgencia comunista en Vietnam del Norte y el Viet Cong contó con un apoyo crucial de China y la Unión Soviética, que proveyeron armas, entrenamiento, asesores militares y apoyo logístico, permitiendo sostener una guerra prolongada contra Francia y luego contra Estados Unidos. Este respaldo facilitó la modernización de sus fuerzas y la capacidad para resistir la superioridad tecnológica y numérica estadounidense.

Por otro lado, Estados Unidos brindó una ayuda militar masiva a Vietnam del Sur, enviando cientos de miles de soldados, armamento avanzado, apoyo aéreo y logística, con la intención de derrotar a la insurgencia y sostener un gobierno

aliado. Sin embargo, la corrupción, la falta de legitimidad y la baja moral en el ejército survietnamita limitaron la efectividad de esta ayuda. La intervención estadounidense fue costosa y prolongada, pero no logró quebrar la resistencia comunista.

En definitiva, la ayuda militar extranjera a Vietnam del Norte fue vital para su éxito en la guerra, mientras que la ayuda a Vietnam del Sur, a pesar de su magnitud, no pudo compensar las debilidades internas y la falta de apoyo popular.

En Vietnam, la colaboración internacional fue fundamentalmente estatal y material, proveniente de potencias socialistas que apoyaron la guerra de liberación como parte de la lucha ideológica global contra el imperialismo occidental.

Argelia. Epicentro y modelo del anticolonialismo global:

La lucha argelina contra Francia tuvo un fuerte componente de solidaridad panárabe y del Tercer Mundo. Argelia, tras su independencia en 1962, se convirtió en un centro de apoyo a movimientos revolucionarios internacionales, brindando asilo, entrenamiento militar, armas y financiamiento a grupos como la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y otros movimientos africanos y latinoamericanos.

El presidente argelino Houari Boumediene fue un actor clave en la diplomacia y el apoyo bélico a causas afines, incluso financiando a la Unión Soviética para acelerar envíos de armas a Egipto y Siria. Argelia simbolizó la esperanza y el modelo para otros pueblos colonizados, y su capital fue lugar de encuentro y coordinación entre luchas de liberación globales.

En Argelia, la colaboración tuvo un fuerte componente político, diplomático y de solidaridad entre movimientos revolucionarios, con Argelia misma transformándose en un actor internacional que apoyó a otros pueblos en lucha.

Ambos procesos, en Vietnam y en Argelia, se influenciaron mutuamente: la victoria vietnamita inspiró a Argelia y otros movimientos; a su vez, Argelia facilitó conexiones y capacitación para insurgentes de diversas regiones.

La colaboración internacional amplió el alcance y la sostenibilidad de las insurgencias, facilitando recursos, legitimidad y redes transnacionales que complejizaron la respuesta colonial y occidental. Fue un elemento estratégico que potenció la guerra en Vietnam y Argelia, no solo en términos materiales sino también como eje de político y simbólico que trascendió fronteras y fortaleció movimientos anticoloniales en todo el mundo.

En Argelia, la insurgencia del FLN recibió apoyo político, diplomático y militar de países como Egipto y, en menor medida, de la Unión Soviética y otros estados del bloque socialista, que facilitaron armas, entrenamiento y asesoría. Sin embargo, la ayuda externa fue menos masiva que en Vietnam y más enfocada en la solidaridad política y logística.

Tras la independencia, Argelia se convirtió en un centro de apoyo para movimientos revolucionarios internacionales, financiando y facilitando armas a otros grupos, lo que refleja el impacto político y simbólico de su lucha. La ayuda militar extranjera contribuyó a sostener la insurgencia, pero el éxito se apoyó también en la capacidad del FLN para movilizar a la población y en la guerra de desgaste contra Francia.

3. Teorías Clásicas de la Contrainsurgencia: análisis de la Teoría de David Galula y Roger Trinquier.

La contrainsurgencia clásica, desarrollada en el contexto de las guerras de descolonización del siglo XX, encuentra en David Galula y Roger Trinquier a dos de sus teóricos más influyentes. Sus enfoques, aunque complementarios, divergen en métodos y prioridades estratégicas.

Las teorías clásicas de David Galula y Roger Trinquier representan pilares fundamentales en la doctrina de contrainsurgencia moderna, con enfoques complementarios pero diferenciados en su aplicación estratégica. Su trabajo influyó en conflictos desde Argelia hasta Irak, y sus principios siguen siendo estudiados en academias militares.

Teoría de David Galula: Las Cuatro Leyes de la Contrainsurgencia 13 .

Establece el apoyo poblacional como Centro de Gravedad Estratégico y prioriza las acciones políticas sobre las militares, argumentando que la coerción inicial debe dar paso a programas de desarrollo para ganar legitimidad, estructurando su teoría en:

Cuatro principios fundamentales:

• La población determina el éxito estratégico.

• Una minoría activa (élite política/militar) actúa como catalizador del apoyo civil.

• La legitimidad del Estado es dinámica y depende de su capacidad para ofrecer seguridad y bienestar.

• La iniciativa operacional debe mantenerse mediante recursos adecuados.

Principios operacionales:

• Economía de fuerzas: evitar el despliegue excesivo para no agotar recursos.

• Irreversibilidad: compromiso total una vez iniciadas las operaciones.

• Simplicidad en los planes: sin complejidades que dificulten la ejecución 14 .

Etapas operacionales:

• Fase de control militar: d espliegue masivo para aislar a la insurgencia, combinado con operaciones psicológicas.

• Fase de consolidación: elecciones locales, reformas sociales y reconstrucción de instituciones.

Teoría de Roger Trinquier: La Guerra Moderna como Sistema Integrado 15 .

Enfatiza la inteligencia y el control absoluto como los pilares de la contrainsurgencia.

A diferencia de Galula, no confía en la legitimidad espontánea y aboga por un control férreo mediante aparatos de seguridad Su teoría se caracteriza por:

13 Galula, David. Counterinsurgency Warfare: Theory and Practice. 1964.

14 https://ceeep.mil.pe/2024/02/08/modelos-comparados-de-contrainsurgencia-tradicionesbritanicas-y-francesas-y-su-aplicabilidad-en-conflictos-contemporaneos/

15 Trinquier, Roger Modern Warfare: A French View of Counterinsurgency. 1961.

• Estrategia de terror estructurado:

La población es un "combatiente involuntario" que debe ser vigilado mediante censos, registros y operaciones de infiltración.

Justifica la tortura como herramienta para desarticular redes insurgentes, alegando que los combatientes irregulares carecen de protección legal.

• Sistema interconectado:

Integración de acciones políticas, económicas y psicológicas con operaciones militares.

Creación de zonas de bloqueo para limitar la movilidad insurgente, usando guarniciones permanentes.

• Abandono de la distinción entre frente y retaguardia:

Propone tácticas de contra-terrorismo selectivo para minar la moral insurgente.

Cuadro Análisis Comparativo Galula vs Trinquier :

Aspecto Galula Trinquier

Enfoque principal Legitimidad política.

Método con la población

Control militar e inteligencia

Ganar "corazones y mentes". Vigilancia y coerción.

Uso de la fuerza Limitado y proporcional.

Influencia histórica

Doctrina estadounidense en Irak/Afganistán.

Extensivo, incluyendo tortura.

Tácticas francesas en Argelia.

Ambos teóricos coinciden en la primacía del factor político sobre lo militar, aunque difieren en métodos. Ambos teóricos reflejan la tensión entre coerción y consentimiento en la contrainsurgencia. Mientras Galula influyó en manuales como

el Manual FM 3-24 del ejército estadounidense 16, Trinquier dejó un legado polémico por su normalización de violaciones a derechos humanos. Sus obras siguen siendo referencia en debates sobre conflictos asimétricos, aunque su aplicabilidad en contextos contemporáneos enfrenta cuestionamientos éticos y estratégicos.

Relación de las teorías de David Galula y Roger Trinquier con las operaciones de contrainsurgencia modernas.

David Galula:

Las cuatro leyes de contrainsurgencia de David Galula, formuladas en 1964, mantienen relevancia en conflictos asimétricos del siglo XXI, aunque su aplicación enfrenta nuevos desafíos tecnológicos, políticos y éticos. A continuación, su adaptación a contextos modernos:

• Primera Ley: el apoyo de la población como centro de gravedad. Aplicación moderna:

Operaciones de influencia: uso de redes sociales y medios digitales para contrarrestar narrativas insurgentes (campañas contra ISIS en Irak).

Proyectos de desarrollo acelerado: infraestructura básica (agua, electricidad) y microcréditos en zonas liberadas, como se intentó en Afganistán (2001- 2021) siguiendo el modelo del manual FM 3- 24 inspirado en Galula.

Desafíos: globalización de insurgencias (transnacionales como Al-Qaeda) y desconfianza en instituciones corruptas, que erosionan credibilidad del Estado.

• Segunda Ley: la minoría activa como catalizador. Adaptaciones contemporáneas:

16 El Manual FM 3-24 del Ejército de EE. UU; es la base de los manuales del Ejército Nacional de Colombia:

• MCE 3 -24.0 Amenaza Híbrida (2021).

• MCE 3 -24.1 Contrainsurgencia (2021).

• MTE 3 - 24.2 Técnicas Contra Amenazas Hibridas (2021).

Liderazgo local: empoderamiento de figuras tribales o religiosas en lugar de élites políticas tradicionales (ej.: "Awakening Councils" en Irak, 20062008).

Unidades especializadas: creación de equipos civiles-militares para coordinar acción social y seguridad, como en Malí (2013-actualidad).

Riesgos: cooptación de líderes por grupos armados o intereses externos, como ocurrió en Libia post-Gadafi.

• Tercera Ley: legitimidad dinámica del Estado. Implementación actual:

Gobernanza digital: plataformas de transparencia para mostrar avances en reconstrucción (ej.: apps de reporte ciudadano en Filipinas vs. Abu Sayyaf).

Justicia paralela: mecanismos rápidos de resolución de disputas en áreas rurales, evitando burocracias lentas que favorecen a insurgentes.

Contradicciones: Tensiones entre derechos humanos y seguridad, como en drones usados por EE.UU. en Yemen que causan daños colaterales.

• Cuarta Ley: Mantener la iniciativa operacional. Estrategias renovadas:

Tecnología ISR (Inteligencia, Vigilancia, Reconocimiento): satélites, drones y big data para anticipar ataques (operaciones israelíes en Cisjordania).

Fuerzas de reacción rápida: brigadas aeromóviles con equipamiento ligero, como las fuerzas especiales colombianas vs. ELN.

Limitaciones: costo logístico elevado y dependencia de apoyo internacional, vulnerable a cambios geopolíticos (retirada occidental de Sahel).

Cuadro Casos de Estudio Comparados: Contexto Aplicación Galuliana Resultado

Afganistán (2001)

Creación de Equipos de Reconstrucción Local.

Éxito inicial, fracaso por corrupción y talibanes reemergentes.

Colombia (2000s)

Sahel (2017-act.)

Política de Seguridad Democrática + inversión social.

Operación Barkhane + acuerdos con líderes tuareg.

Reducción de FARC-EP en 70% (2002-2010).

Contención temporal, resurgencia yihadista.

Aunque Galula sigue siendo referencia, su modelo requiere integrar ciber contrainsurgencia, diplomacia humanitaria y mecanismos de rendición de cuentas para evitar replicar errores históricos. La clave sigue siendo equilibrar coerción limitada con construcción de consensos, ahora en escenarios hiperconectados y multi polarizados

Roger Trinquier:

Sus teorías han evolucionado para enfrentar insurgencias transnacionales, grupos armados urbanos y amenazas híbridas (como el narcotráfico y el terrorismo global). La inteligencia sigue siendo clave, pero ahora se apoya en Big Data, drones y sistemas de reconocimiento avanzados. El control territorial se complementa con mecanismos de gobernanza local y participación ciudadana, y las operaciones psicológicas se extienden al entorno digital y las redes sociales.

Además, la experiencia de Trinquier en la vinculación de economías de guerra (como el narcotráfico) a la contrainsurgencia ha dejado una huella en la lucha actual contra redes criminales y terroristas que se financian mediante actividades ilícitas.

Las etapas de la insurgencia según Trinquier y las estrategias que propuso mantienen su vigencia en la contrainsurgencia moderna, aunque adaptadas a los desafíos tecnológicos, políticos y sociales del siglo XXI. El control de la población, la inteligencia, la movilidad y la integración de esfuerzos civiles y militares siguen siendo pilares de la estrategia contrainsurgente, ahora enriquecidos por herramientas digitales y enfoques multidisciplinarios.

Las estrategias actuales de contrainsurgencia derivadas del modelo francés se caracterizan por:

• Enfoque en inteligencia humana: la recolección y análisis de información sobre la población y los grupos insurgentes es fundamental para anticipar y neutralizar amenazas. Esto sigue siendo central en operaciones modernas, aunque ahora se complementa con te cnología digital y vigilancia masiva.

• Control territorial y saturación del espacio: el despliegue de guarniciones y la ocupación permanente de zonas estratégicas buscan limitar la libertad de acción de la insurgencia. Esta táctica se aplica hoy en conflictos urbanos y rurales, especialmente en el Sahel y Medio Oriente.

• Operaciones psicológicas y de influencia: la importancia de ganar el apoyo o al menos la neutralidad de la población. Actualmente, esto se traduce en campañas mediáticas, contrapropaganda y proyectos de desarrollo local.

• Integración de acciones civiles y militares: las operaciones actuales combinan esfuerzos militares con programas sociales, económicos y políticos para restablecer la legitimidad del Estado y aislar a la insurgencia de sus bases de apoyo.

• Uso de fuerzas especiales y unidades móviles: la movilidad y la capacidad de reacción rápida son esenciales para responder a la insurgencia, que suele operar en pequeños grupos y aprovecha el terreno.

4. Teorías Modernas y Enfoques Contemporáneos: análisis de los enfoques de David Petraus y David Kilcullen.

La contrainsurgencia moderna, moldeada por los conflictos asimétricos del siglo XXI, encuentra en David Petraeus y David Kilcullen a dos teóricos clave cuyos enfoques redefinieron la doctrina militar occidental. A continuación, un análisis comparativo de sus contribuciones:

David Petraeus. Arquitecto del Manual 3-24 del ejército estadounidense (2006), sintetizó lecciones de Galula y Trinquier en un marco aplicable a contextos urbanos y multiculturales.

• Protección de la población como objetivo central:

Despliegue de tropas en áreas urbanas para reducir violencia sectaria (Bagdad, 2007).

Creación de Equipos de Reconstrucción Provincial (PRTs) que integran civiles y militares en proyectos de infraestructura.

• Inteligencia como motor operativo:

Uso de Fusion Cells para cruzar datos de señales (SIGINT), imágenes (IMINT) y fuentes humanas (HUMINT).

Cooperación con milicias locales en Irak, reduciendo en un 80% los ataques de Al-Qaeda en 2008.

• Legitimidad gubernamental mediante gobernanza:

Elecciones locales aceleradas para descentralizar el poder (modelo aplicado en Mosul).

Critica: dependencia excesiva de líderes tribales corruptos, como ocurrió con el fracaso de los PRTs en Afganistán.

David Kilcullen. Teórico australiano y asesor de Petraeus, propuso un paradigma adaptado a insurgencias globalizadas.

• Teoría del "Guerrero Accidental":

La intervención militar genera resistencia local involuntaria (drones en Yemen radicalizando tribus).

Propone desescalada selectiva para evitar crear mártires.

• Contrainsurgencia en entornos urbanos:

Modelo de "Ciudad Archipiélago": controlar nodos estratégicos (aeropuertos, redes eléctricas) en megaciudades.

Uso de micro tácticas: patrullas a pie con traductores nativos para recabar inteligencia social.

• Guerra cognitiva y narrativas:

Combate a la propaganda yihadista con campañas en redes sociales (contra ISIS en 2014- 2017).

Critica: subestimación del factor religioso en insurgencias como el Talibán.

Cuadro Comparativo: Petraeus versus Kilcullen:

Aspecto Petraeus Kilcullen

Unidad de análisis

Enfoque tecnológico

Relación población

Teatros nacionales (Irak/Afganistán) Redes transnacionales (AlQaeda)

SIGINT/IMINT masivo OSINT y antropología digital

Protección física Cooptación narrativa

Escala temporal Campañas de 2-5 años Conflictos generacionales

Legado y limitaciones:

• Petraeus: su modelo logró éxitos tácticos (reducción de violencia en Irak), pero fracasó estratégicamente al depender de gobiernos locales frágiles.

• Kilcullen: anticipó la privatización de la seguridad (Wagner en África) y la guerra híbrida, pero sin soluciones para Estados fallidos crónicos.

Ambos coinciden en que la contrainsurgencia moderna requiere:

• Integración de operaciones especiales y diplomacia pública.

• Uso de Big Data para predecir focos insurgentes.

• Cooperación inter agencias (CIA, USAID, fuerzas locales).

Sin embargo, su aplicabilidad en conflictos como Ucrania o el Sahel sigue siendo debatida, especialmente frente a tácticas de desgaste y guerra de información.

5. Evolución del Conflicto: Guerra Convencional a 4ta. Generacion: teoría de W.S. Lind sobre las generaciones de la guerra, enfatizando la Guerra Irregular y Asimétrica. Análisis guerras convencionales, actores no estatales.

La evolución desde la guerra convencional hacia las guerras de cuarta generación, según William S. Lind, constituye un cambio paradigmático en la forma en que los conflictos armados se conciben, se planifican y se libran. A continuación, un análisis doctrinario y estratégico de esta evolución, con énfasis en la guerra irregular y asimétrica 17:

I. De la Guerra Convencional a la Guerra de Cuarta Generación:

1ra. Generación: Orden Lineal (siglos XVII al XIX):

Caracterizada por el combate cuerpo a cuerpo, en formaciones lineales, con armas de fuego de avancarga. Las guerras napoleónicas y las batallas de la Guerra de Secesión representan este modelo. La autoridad era centralizada y la disciplina rígida. El campo de batalla era simétrico y predecible.

2da. Generación: Fuego Masivo e industrialización (Primera Guerra Mundial):

Se desarrolla en un entorno de guerra de posiciones (trincheras), con énfasis en la artillería y fuego indirecto. La maniobra cede lugar al desgaste. Aquí nace la doctrina de "fuerza de fuego y movimiento".

3ra. Generación: Maniobra y guerra de movimiento (Segunda Guerra Mundial):

Introducción de la Blitzkrieg alemana como máxima expresión. Se busca la desorganización del adversario mediante maniobras rápidas, movilidad blindada y superioridad aérea. Apunta a la parálisis del sistema enemigo, más que a su destrucción física.

4ta. Generación: Disolución del Estado como actor central:

Propuesta en 1989 por Lind y otros oficiales del Cuerpo de Marines de EE. UU., esta generación introduce una guerra difusa, descentralizada, sin frentes definidos ni jerarquías tradicionales. Los actores no estatales (terroristas, insurgentes, cárteles, etc.) reemplazan o desafían al Estado. El conflicto se traslada a los planos

17 https://www.revistaejercitos.com/articulos/sobre-las-generaciones-de-la-guerra/

político, cultural, informacional y psicológico.

II. Características Clave de la Guerra de Cuarta Generación:

• Descentralización extrema: unidades operan con autonomía táctica y estratégica, lo que les permite adaptabilidad y resiliencia.

• Predominio de la Guerra Irregular: tácticas guerrilleras, el terrorismo y la insurgencia reemplazan a las batallas campales.

• Asimetría estratégica: enemigo evita confrontaciones directas y compensa su inferioridad militar convencional con tácticas indirectas, emboscadas, sabotaje, guerra cibernética, narrativa y manipulación mediática.

• Difuminación entre combatiente y no combatiente: líneas entre lo militar y lo civil, lo legal y lo ilegal, lo interno y lo externo, se vuelven borrosas.

• Legitimidad como centro de gravedad: éxito se mide no por territorios ocupados, sino por el control de percepciones, apoyo social y superioridad moral.

III. Guerra Irregular y Asimétrica en la 4GW:

Tanto la guerra irregular como la guerra asimétrica son ejes fundamentales de la 4ta. Generación. Según la doctrina EE.UU. y británica:

• Insurgencia/Contrainsurgencia (COIN): El control de la población es el objetivo principal, no el control geográfico.

• Operaciones de información: Desinformación, propaganda, ciberataques y dominio del relato.

• Apoyo a redes criminales y financieras no estatales: Que erosionan la autoridad estatal.

• Uso de tecnologías de bajo costo con alto impacto: drones, software de encriptación, redes sociales, etc.

IV. Implicaciones Estratégicas:

• Primacía del enfoque integral (Whole of Government): el éxito en la 4GW requiere sincronización entre medios diplomáticos, informacionales, militares y económicos (DIME).

• Transformación doctrinaria: las fuerzas armadas deben adaptarse a operar en ambientes ambiguos y hostiles entre la paz y la guerra, la llamada "zona gris".

• Rol central del poder narrativo: la victoria se decide tanto en el terreno como en la mente del adversario y la opinión pública.

V. Relevancia para Colombia:

La guerra contra grupos armados organizados evidencia elementos propios de la 4GW:

• Actores difusos, fragmentados y móviles.

• Uso intensivo de la población como escudo o base logística.

• Operaciones en la zona gris entre criminalidad y lucha política.

• Estrategias de legitimación y propaganda internacional.

6. Naturaleza del Conflicto Asimétrico: características y diferencias con los conflictos convencionales. Desafíos para las fuerzas convencionales.

La guerra asimétrica representa un paradigma fundamental en la evolución de los conflictos armados contemporáneos, marcando una clara ruptura con los modelos tradicionales de guerra convencional. Un análisis profesional sobre su naturaleza, características y diferencias esenciales:

Naturaleza del conflicto asimétrico

El conflicto asimétrico es un tipo de confrontación en el que existe una marcada desigualdad cuantitativa, cualitativa y doctrinal entre los contendientes, obligando al actor más débil a adoptar tácticas y estrategias no convencionales para compensar su desventaja. Esta asimetría no se limita solo a la capacidad militar, sino que abarca aspectos políticos, tecnológicos, mediáticos y morales 18 .

El concepto fue popularizado por William Lind y otros oficiales militares estadounidenses en los años 80, y hoy incluye fenómenos como la guerrilla, el terrorismo, la resistencia civil, la guerra híbrida y la desobediencia civil. El objetivo del actor asimétrico es desgastar y debilitar al adversario superior, aprovechando sus vulnerabilidades, influyendo en la opinión pública y prolongando el conflicto hasta que el coste político o social resulte insostenible para el oponente.

Características principales:

• Desigualdad de recursos y capacidades: el actor asimétrico no puede competir en igualdad de condiciones, por lo que busca explotar debilidades del adversario mediante métodos inesperados o prohibidos por el derecho internacional.

• Ausencia de frente definido: no existen líneas claras de combate ni acciones militares convencionales; la lucha se extiende a toda la sociedad y el territorio.

• Implicación de la población civil: el actor asimétrico se mimetiza entre la población, utiliza a civiles como escudos humanos y busca influir en la opinión pública para ganar legitimidad o deslegitimar al adversario.

• Tácticas irregulares: Empleo de sabotaje, ataques selectivos, terrorismo, guerra psicológica, propaganda y guerra de información.

• Elección del terreno: el actor asimétrico elige zonas donde la superioridad tecnológica o numérica del adversario pierde efectividad, como áreas urbanas, montañosas o selváticas.

18 Geiss, Robin. Las estructuras de los conflictos asimétricos. 2006. https://www.icrc.org/sites/default/files/external/doc/es/assets/files/other/irrc_864_geiss.pdf

• Objetivos políticos y psicológicos: más que destruir al enemigo, busca desgastarlo, erosionar su voluntad de luchar y provocar una crisis política o social.

Cuadro Diferencias con Conflictos Convencionales:

Aspecto Conflicto convencional Conflicto asimétrico

Actores principales

Tácticas

Frentes

Objetivos

Implicación civil

Marco legal y ético

Estados, ejércitos regulares

Enfrentamientos abiertos, reglamentados

Líneas de contacto definidas

Destrucción de fuerzas enemigas, ocupación de territorio

Limitada, civiles como víctimas colaterales

Estados, grupos irregulares, milicias, organizaciones criminales, terroristas, civiles

Tácticas irregulares, no convencionales, clandestinas

Sin frente definido, combate en todo el territorio

Desgaste, deslegitimación, influencia en la opinión pública

Civiles como actores, objetivos y escudos humanos

Respeto (relativo) a la legalidad internacional Frecuente incumplimiento de normas y restricciones legales

Duración

Corta o media duración, resultados claros

Prolongada, sin resultados claros, desgaste progresivo

La guerra asimétrica plantea desafíos únicos para las fuerzas regulares, que deben adaptar su doctrina, tácticas y estrategias para enfrentar adversarios que no se ajustan a los esquemas tradicionales. La superioridad militar convencional no garantiza la victoria, y la legitimidad, la información y la percepción pública se convierten en campos de batalla tan relevantes como el terreno físico. La contrainsurgencia moderna, tal como la conciben teóricos como Kilcullen y Petraeus, debe integrar operaciones militares, inteligencia, desarrollo y comunicación estratégica para contrarrestar eficazmente la amenaza asimétrica.

En este contexto, los principales desafíos que enfrentan las fuerzas convencionales en conflictos asimétricos son múltiples y complejos, afectando tanto la eficacia operacional como la legitimidad y sostenibilidad de sus acciones. Los retos más significativos:

Desafíos principales para las fuerzas convencionales.

• Identificación del enemigo y delimitación del frente: en los conflictos asimétricos, el adversario suele ser irregular, se mimetiza con la población civil y no mantiene líneas de contacto definidas, lo que dificulta la distinción entre combatientes y no combatientes y complica el empleo de tácticas convencionales.

• Limitaciones legales y éticas: las fuerzas convencionales están sujetas a estrictas normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) y a la supervisión de la opinión pública mundial. Por el contrario, el adversario asimétrico puede emplear métodos prohibidos, como el uso de civiles como escudos humanos o ataques indiscriminados, lo que pone a las fuerzas regulares en una situación de desventaja moral y legal.

• Elección del terreno y restricción de la maniobra: el enemigo asimétrico elige escenarios donde la superioridad tecnológica o numérica de las fuerzas

convencionales pierde efectividad, como zonas urbanas, montañosas o selváticas. Esto limita la capacidad de maniobra y neutraliza ventajas estratégicas.

• Desgaste y prolongación del conflicto: los actores asimétricos buscan prolongar la duración del conflicto y desgastar la voluntad política y social de las fuerzas convencionales, mediante tácticas de hostigamiento, sabotaje y ataques puntuales de alto impacto mediático.

• Guerra de información y manipulación de la opinión pública: el control de la narrativa y la percepción pública es clave. Los grupos asimétricos suelen explotar los medios de comunicación y las redes sociales para deslegitimar las acciones de las fuerzas regulares y ganar apoyo internacional o local.

• Dificultad para medir el éxito: en estos conflictos, la victoria no se mide solo en términos de territorio ocupado o fuerzas enemigas neutralizadas, sino también en la capacidad de restablecer la seguridad, la legitimidad y la estabilidad social, aspectos mucho más difíciles de cuantific ar.

• Adaptación doctrinal y tecnológica: las fuerzas convencionales deben actualizar constantemente su doctrina, adiestramiento y tecnología para enfrentar amenazas cambiantes y tácticas no convencionales, lo que implica una inversión significativa en inteligencia, operaciones psicológicas y capacidades policiales.

Los conflictos asimétricos obligan a las fuerzas convencionales a operar en entornos altamente inciertos, bajo restricciones legales y éticas, y con limitaciones estratégicas que no se presentan en los conflictos convencionales. El éxito exige una combinación de capacidades militares, inteligencia, influencia civil y adaptación constante a escenarios dinámicos y cambiantes.

Varios ejemplos históricos ilustran con claridad la naturaleza de los conflictos asimétricos, mostrando cómo la disparidad de recursos, tácticas y objetivos ha definido el curso de enfrentamientos entre actores desiguales. Algunos casos paradigmáticos:

• Guerra de Vietnam (1955- 1975): cosiderada uno de los casos más emblemáticos, enfrentó a la poderosa maquinaria militar de Estados Unidos y sus aliados contra las fuerzas del Viet Cong y el Ejército de Vietnam del Norte, que utilizaron tácticas de guerrilla, emboscadas y guerra de desgaste en terreno selvático y urbano. La incapacidad de las fuerzas convencionales para identificar y neutralizar a un enemigo irregular, sumado al impacto mediático y la erosión del apoyo interno en EE.UU., llevó a la retirada e stadounidense y a la victoria de la insurgencia.

• Guerra de Independencia de Estados Unidos (1775-1783): las milicias coloniales y el ejército continental, inferiores en recursos y organización, emplearon tácticas de guerrilla, ataques sorpresa y alianzas estratégicas para desgastar y finalmente derrotar al ejército británico, mucho más profesional y experime ntado.

• Guerra de Independencia Española (1808 -1814): el pueblo español y grupos irregulares, conocidos como guerrilleros, hostigaron y desgastaron a las fuerzas napoleónicas, superiores en número y tecnología, mediante ataques rápidos, sabotajes y el apoyo activo de la población civil.

• Guerra de Irak (2003- 2011): tras la rápida victoria convencional de la coalición liderada por EE.UU., surgió una insurgencia que empleó atentados suicidas, explosivos improvisados (IED), secuestros y propaganda para desestabilizar el país y desgastar la voluntad política de las fuerz as ocupantes.

• Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial (1940- 1944): grupos de resistencia francesa, apoyados por la población y aliados, realizaron sabotajes, ataques selectivos y operaciones de inteligencia contra la ocupación alemana, debilitando al régimen nazi y facilitando la liberación del territorio.

Elementos comunes en estos ejemplos históricos:

• Uso de tácticas irregulares (guerrilla, sabotaje, emboscadas, terrorismo).

• Implicación activa de la población civil.

• Desgaste de la voluntad política y social del adversario.

• Ausencia de un frente definido.

• Explotación de las vulnerabilidades del enemigo superior.

Estos casos demuestran cómo la asimetría, lejos de ser una excepción, es una característica estructural de muchos conflictos modernos y contemporáneos 19 .

7. La "Zona Gris" y Escuela francesa Jeune École :

La noción de "Zona Gris" y su interrelación con la Escuela francesa Jeune École adquiere un matiz particularmente interesante al ser reinterpretada desde la Guerra de Cuarta Generación (4GW). Aunque la Jeune École es una escuela doctrinaria del siglo XIX, su pensamiento anticipó elementos estratégicos que hoy se manifiestan con claridad en las dinámicas de conflicto no lineal, híbrido y subversivo que caracterizan la zona gris. 20

• ¿Qué es la Zona Gris en el contexto de la Guerra de Cuarta Generación?

La "Zona Gris" se refiere a un espacio estratégico ambiguo, entre la paz y la guerra declarada, donde los actores estatales y no estatales emplean medios coercitivos sin desencadenar una respuesta convencional. Es un ambiente caracterizado por:

Ambigüedad legal y política.

Uso de herramientas no convencionales: información, economía, crimen, ciberespacio.

Actores no estatales o proxies.

Negación plausible e imposibilidad de atribución clara.

En este marco, se libran conflictos prolongados donde la legitimidad, la percepción y la narrativa tienen un peso estratégico superior al de la fuerza convencional.

• La Escuela Jeune École: Doctrina y Perspectiva Estratégica:

19 Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia BG. “Ricardo Charry Solano”. Guerra Asimétrica. Conceptos básicos para la comprensión de un concepto en mutación. https://esici.edu.co/wpcontent/uploads/2021/05/ESTADO-DEL-ARTE.pdf

20 https://rebelion.org/guerra-de-4a-y-5a-generacion-las-nuevas-fuentes-en-las-guerras-de-nuevotipo/

La Escuela Jeune École, naval francesa del siglo XIX (1880–1890), encabezada por pensadores como Amédée Thibaud y Gabriel Charmes, proponía una ruptura con la estrategia naval clásica del acorazado, propia de la Royal Navy. Sus pilares doctrinarios incluyen:

Guerra asimétrica naval: uso de buques torpederos, cruceros auxiliares y submarinos contra las rutas comerciales británicas.

Ataque al comercio enemigo: erosionar la economía enemiga y su voluntad estratégica.

Disuasión y negación del mar: a través de capacidades pequeñas, móviles y de bajo costo.

Énfasis en la guerra psicológica y la percepción del poder: más que en el dominio físico de los mares.

• Convergencia con la Guerra de Cuarta Generación y la Zona Gris:

La propuesta de la Escuela Jeune École puede considerarse un antecedente histórico y conceptual de la lógica que rige las zonas grises y la guerra de 4ta. generación, en los siguientes aspectos:

Elemento

Medios no convencionales

Ataque a las líneas de sustentación del adversario

Negación en lugar de control

Ambigüedad y sorpresa

Jeune École 4GW / Zona Gris

Torpederos, corsarios, submarinos

Comercio marítimo

Drones, hackers, milicias, proxies

Infraestructura crítica, opinión pública, cadenas logísticas

Disuasión asimétrica naval Desestabilización sin ocupación territorial

Uso súbito de nuevas tecnologías (torpedo)

Negación plausible, operaciones encubiertas

Elemento

Objetivo: Voluntad política y económica del adversario

Jeune École 4GW / Zona Gris

Colapso del comercio británico

Quebrar cohesión interna, legitimar al actor irregular

• Aportes Estratégicos de la Escuela Jeune École al Pensamiento de Zona Gris:

Descentralización del poder militar: frente a la estructura monolítica de las flotas convencionales, propuso fuerzas ágiles, dispersas y de bajo costo con impacto estratégico asimétrico.

Enfoque indirecto: coincide con el pensamiento de Liddell Hart y, posteriormente, con la lógica 4GW, en que el impacto estratégico no requiere confrontación frontal, sino erosión gradual.

Primacía del entorno económico e informacional: l a guerra se extiende más allá del campo de batalla hacia la psicología nacional, la economía y la percepción.

• Aplicación al Conflicto Contemporáneo:

En el contexto colombiano, la lógica de la Escuela Jeune École se ve reflejada en:

• Grupos armados en Colombia que operan en espacios de negación estatal (selvas, ríos), atacando redes económicas (narcotráfico, minería) sin buscar batallas decisivas.

• Actores híbridos (como el Hezbollah libanés) que utilizan lógica 4GW controlando poblaciones y territorios sin fuerzas convencionales.

La Escuela Jeune École no sólo anticipó, sino que legitimó conceptualmente formas de conflicto no lineal, asimétrico y centrado en la negación, más que en la conquista.

En la era de la 4ta. Generación, sus postulados resurgen bajo nuevas tecnologías y actores, aplicados en el dominio cibernético, informacional y político, dentro de las complejidades de la Zona Gris. Su legado doctrinario, aunque marítimo en origen,

es hoy una referencia para pensar la guerra sin guerra, en donde el campo de batalla es la mente, la economía y la legitimidad 21

8. Tácticas asimétricas alemanas I GM y II GM de guerra submarina minado y bloqueo naval; lecciones aprendidas conflictos contemporáneos: Yemen (Hutíes), Sri Lanka (Tigres de Liberación Tamil) y Golfo Pérsico (Irán) y Ucrania (Mar Negro).

• Tácticas asimétricas alemanas (I GM y GM II): Guerra Submarina (U-Boote). Alemania transformó su debilidad naval convencional en una ventaja asimétrica operacional, aplicando técnicas que hoy clasificamos como "zona gris naval".

I GM:

Los U-Boote alemanes implementaron la guerra submarina, atacando mercantes y buques aliados sin previo aviso.

El hundimiento del Lusitania (1915) generó un cambio estratégico global, involucrando a EE.UU.

Alemania aplicó guerra submarina irrestricta (1917), atacando cualquier buque con destino a puertos aliados.

II GM:

Se repitió el enfoque de asfixiar a Reino Unido mediante el "Battle of the Atlantic", especialmente entre 1939 y 1943.

Aplicación de tácticas de "manadas de lobos" ( Rudeltaktik ): ataques coordinados de varios submarinos.

21 Silva, Fernando. “Operaciones en la “Zona Gris”: ¿de qué estamos hablando? Escenarios Actuales, año 27, noviembre, Nº 3. Centro de Estudios e Investigaciones Militares Santiago de Chile. 2022.

Impacto severo en convoyes aliados, aunque finalmente fue contrarrestado por mejoras ASW (Anti- Submarine Warfare), radares, escoltas y código Enigma descifrado.

Evaluación estratégica:

• Herramienta de negación del mar.

• Elevado rendimiento costo-beneficio en términos estratégicos.

• Dependencia crítica de la sorpresa y la superioridad tecnológica inicial.

• Minado n aval:

Alemania desplegó minas defensivas y ofensivas en rutas marítimas clave (Canal de la Mancha, Mar del Norte, Báltico).

Uso extensivo de minas de contacto, magnéticas y acústicas, especialmente en WWII.

Las minas permitieron controlar Chokepoints sin presencia constante de flota.

• Bloqueo n aval:

Alemania nunca pudo implementar un bloqueo naval clásico, pero sí lo evadió mediante corsarios y submarinos.

En contrapartida, sufrió bloqueos severos de los Aliados, afectando su economía y moral civil.

• Lecciones en conflictos contemporáneos:

Yemen (Hutíes) 22:

Uso de drones marítimos y suicidas contra buques saudíes y comerciales en el Mar Rojo.

Minado artesanal, torpedos de fabricación iraní y ataques con misiles antibuque (como el Noor).

Negación de rutas marítimas sin control naval tradicional.

22 https://www.elconfidencial.com/mundo/2024-01-18/manual-vencer-eeuu-emar-rojo-tacticas-navaleshuties_3813077/

Lecciones:

Los actores no estatales pueden emplear estrategias marítimas asimétricas con apoyo externo.

El dominio del mar no requiere flota, sino voluntad, ingenio y apoyo tecnológico.

• Sri Lanka (LTTE – Tigres de Liberación Tamil) 23:

Crearon una "marina insurgente" (Sea Tigers), con botes rápidos, suicidas y redes logísticas clandestinas.

Ataques sorpresivos contra navíos de la Marina de Sri Lanka, en puertos.

Uso del entorno litoral y conocimiento local como ventaja táctica.

Lecciones:

La guerra litoral asimétrica puede prolongar conflictos e impactar logística naval.

El control de la costa requiere dominio combinado terrestre-marítimoinformacional.

• Golfo Pérsico (Irán):

Desde los años 80, Irán ha usado tácticas asimétricas similares a las de la Jeune École:

Minado del Estrecho de Ormuz.

Flotas de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria (IRGCN).

Drones navales, guerra electrónica y amenazas a buques petroleros.

Ataques de atribución ambigua (deniability), ejemplares de la "zona gris".

Lecciones:

La disuasión en estrechos marítimos puede lograrse sin confrontación directa.

23 https://www.defensa.com/ayer-noticia/sri-lanca-ocaso-tigres-tamiles

La combinación de minado, drones y presencia psicológica es efectiva para negar acceso (A2/AD).

• Ucrania (Mar Negro – 2022 en adelante):

Ucrania ha emulado tácticas alemanas con adaptaciones modernas:

Uso de drones marítimos suicidas contra buques rusos (como en el ataque a Moskva).

Ataques coordinados con misiles Neptune, minas y sabotajes a la logística naval rusa.

Negación control total ruso sobre Mar Negro pese a su superioridad naval.

Lecciones:

El dominio marítimo no garantiza control operacional si el adversario explota tácticas asimétricas.

La tecnología (drones, inteligencia satelital, IA) desafio a l poder naval.

El espacio costero se convierte en un "campo de batalla naval híbrido".

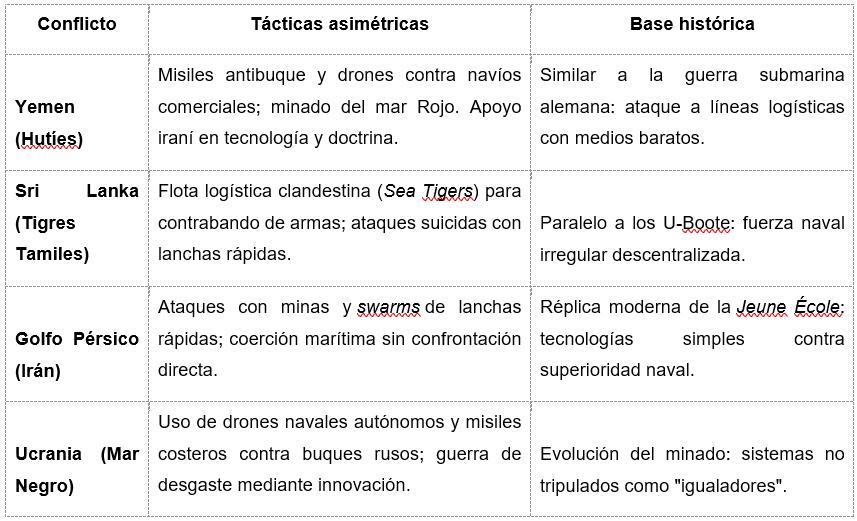

Cuadro comparativo:

• Conclusiones estratégicas:

Permanencia del pensamiento de la Escuela Jeune École: negación, dispersión, sorpresa, y guerra al comercio se mantienen vigentes, ahora potenciadas por tecnologías emergentes.

Importancia del entorno marítimo-litoral: l as guerras del siglo XXI en zonas grises marítimas demandan estrategias integradas entre tierra, mar, ciberespacio e información.

Necesidad de adaptación doctrinaria: las armadas convencionales deben desarrollar capacidades híbridas y antisubversivas, que integren inteligencia, detección, contramedidas y operaciones conjuntas.

El control del mar ya no es dominio total, sino libertad relativa de acción. La supremacía naval tradicional está en crisis frente a actores que operan por debajo del umbral de guerra convencional.

9. Guerra Irregular Marítima y de Litoral: definición de guerra irregular marítima con uso de tácticas asimétricas en espacios marítimos y costeros e importancia estratégica de la guerra de litoral para controlar rutas comerciales, puertos y zonas económicas exclusivas.

La Guerra Irregular Marítima y de Litoral representa una de las expresiones más relevantes de la transformación de los conflictos armados en el siglo XXI. Esta forma de guerra, que combina tácticas asimétricas con operaciones marítimas y ribereñas, se ha consolidado como una amenaza estratégica real en entornos donde actores no estatales, Estados intermedios o fuerzas híbridas buscan proyectar poder sin enfrentarse de forma directa a flotas navales convencionales.

• Guerra Irregular Marítima:

Es el empleo de tácticas no convencionales en el dominio marítimo y costero por parte de actores estatales o no estatales con el fin de negar el uso del mar, interferir en las Líneas de Comunicación Marítima, erosionar la superioridad naval del adversario y ejercer control psicológico, político o económico sobre una región.

Se caracteriza por:

Descentralización táctica y estratégica.

Uso de medios no convencionales: minas, drones navales, buques suicidas, embarcaciones rápidas, misiles de corto alcance, sabotajes costeros.

Operaciones encubiertas o de atribución ambigua.

Apoyo del ambiente terrestre litoral (población, geografía, infraestructura.

• Guerra de Litoral:

Se refiere a las operaciones militares que se desarrollan en la interfaz tierra-mar, generalmente dentro de las 200 millas náuticas de la costa, que incluye aguas territoriales, Zonas Económicas Exclusivas (ZEE), puertos, desembocaduras de ríos y archipiélagos.

• Importancia estratégica:

Control de rutas comerciales y Chokepoints: la mayoría del comercio marítimo mundial transita por estrechos y zonas costeras vulnerables (Ormuz, Bab el-Mandeb, Malaca, Canal de Panamá, entre otros).

Acceso a recursos marítimos y submarinos: las ZEE representan derechos sobre pesca, hidrocarburos, minerales y biodiversidad estratégica.

• Proyección de poder terrestre desde el mar (interdicción, desembarcos, apoyo a insurgencias).

• Control de puertos estratégicos, que actúan como nodos logísticos y puntos de entrada/salida para el comercio global.

• Tácticas asimétricas en Guerra Irregular Marítima:

Minado Naval Asimétrico

Empleo de minas rudimentarias o tecnológicas en puntos clave: bocanas de puertos, pasos angostos, ríos navegables.

Ejemplo: Minado hutí en el Mar Rojo, minas tipo "limpet" en el Golfo de Omán.

Drones Navales y Embarcaciones Suicidas

Navegación autónoma, ataques de precisión, bajo costo y dificultad de detección.

Ucrania ha convertido los drones navales en un instrumento estratégico para degradar a la Flota del Mar Negro.

Lanchas rápidas (swarming)

Uso en enjambres, tripuladas o no, para hostigar o saturar defensas navales.

Empleados por Irán en el Estrecho de Ormuz, por el LTTE en Sri Lanka, y por el IRGCN en ejercicios A2/AD.