Accoglienza

Riflessione linguistica

Riassunto

Tipologie testuali

Antologia

Compiti di realtà

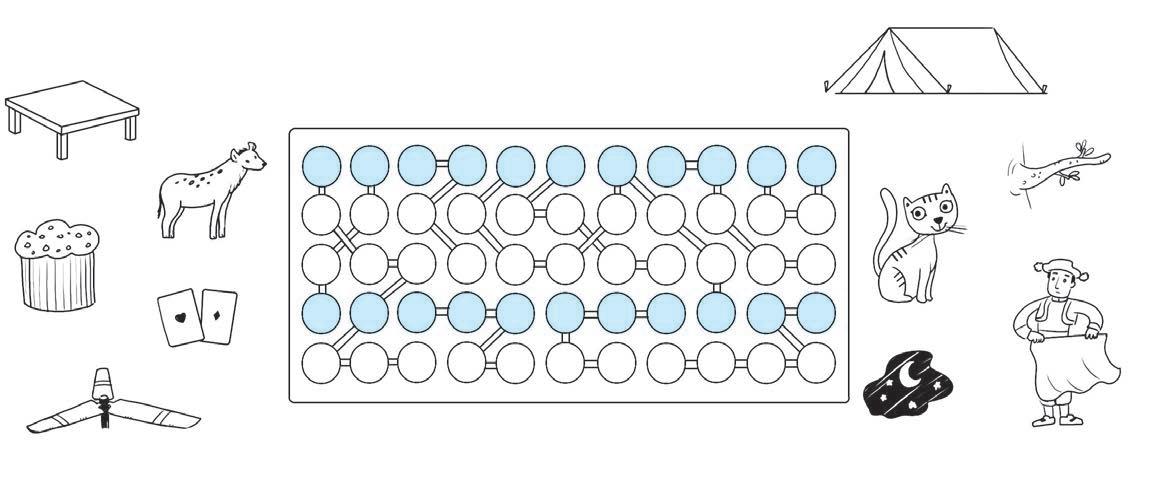

Logica linguistica

Laboratorio di scrittura (WRW)

Gruppo Editoriale ELi

Gruppo Editoriale

ELi

Il piacere di apprendere

3 accoglienza

6

16 Scheda personale per la rilevazione delle abilità socio-relazionali

17 Scheda personale per la rilevazione delle abilità cognitive iniziali

18 Scheda per la rilevazione delle abilità cognitive iniziali

19 Riflessione sulla lingua

20 Attività e consigli per l’insegnante

21 Dettati

38 comprensione

38 La comprensione del testo 40 Schede operative

48 riassunto

48 Il riassunto

50 Schede operative 66 tipologie testuali

66 Le tipologie testuali

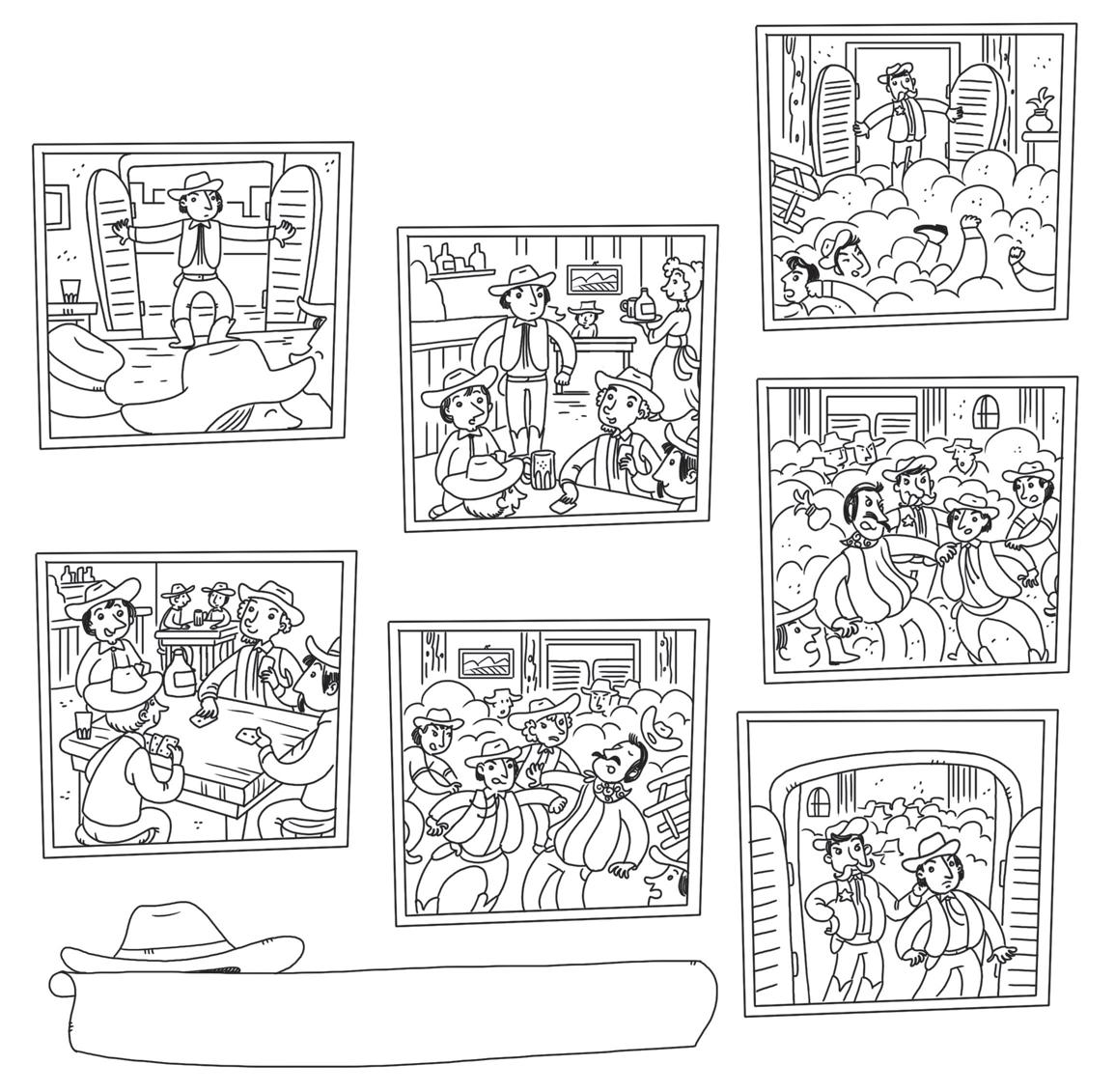

67 Il testo narrativo: realistico e fantastico 68 Schede operative 78 Il racconto d’avventura

79 Schede operative 84 Il racconto fantasy 85

operative

Il racconto biografico e autobiografico

129 antologia

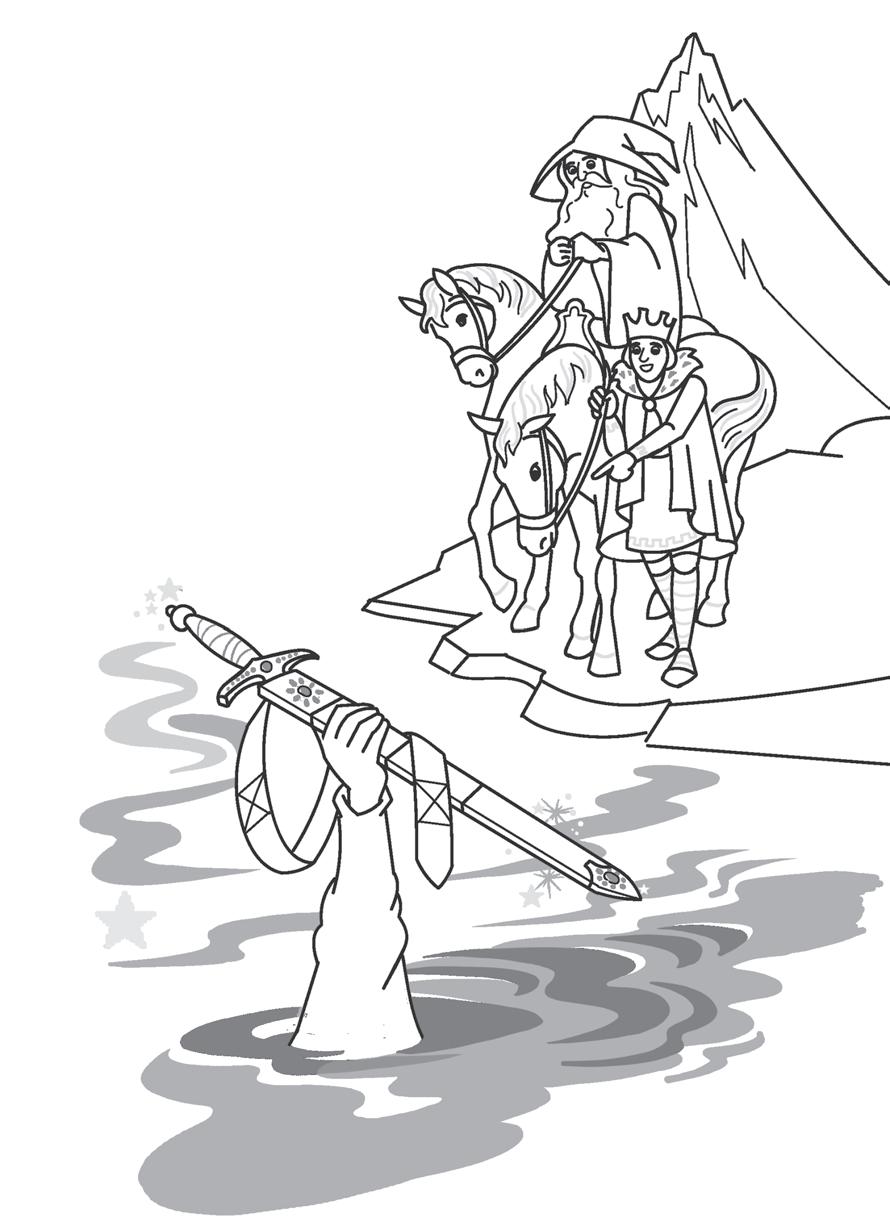

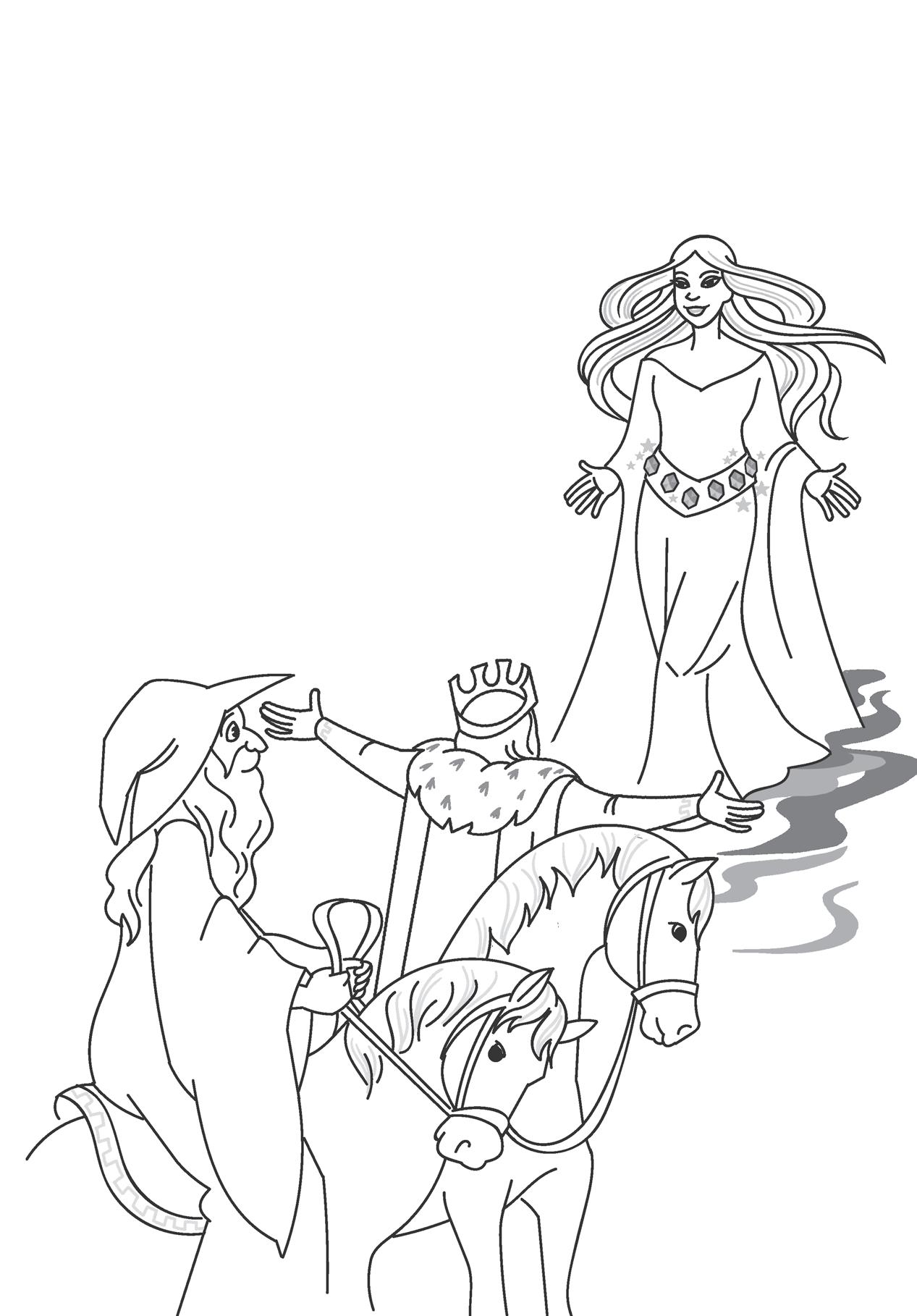

130 Re Artù, il cuore e la spada

133 I viaggi di Ulisse

138 TomTom e i predoni vichinghi

143 compiti di realtà

144 Il compito di realtà

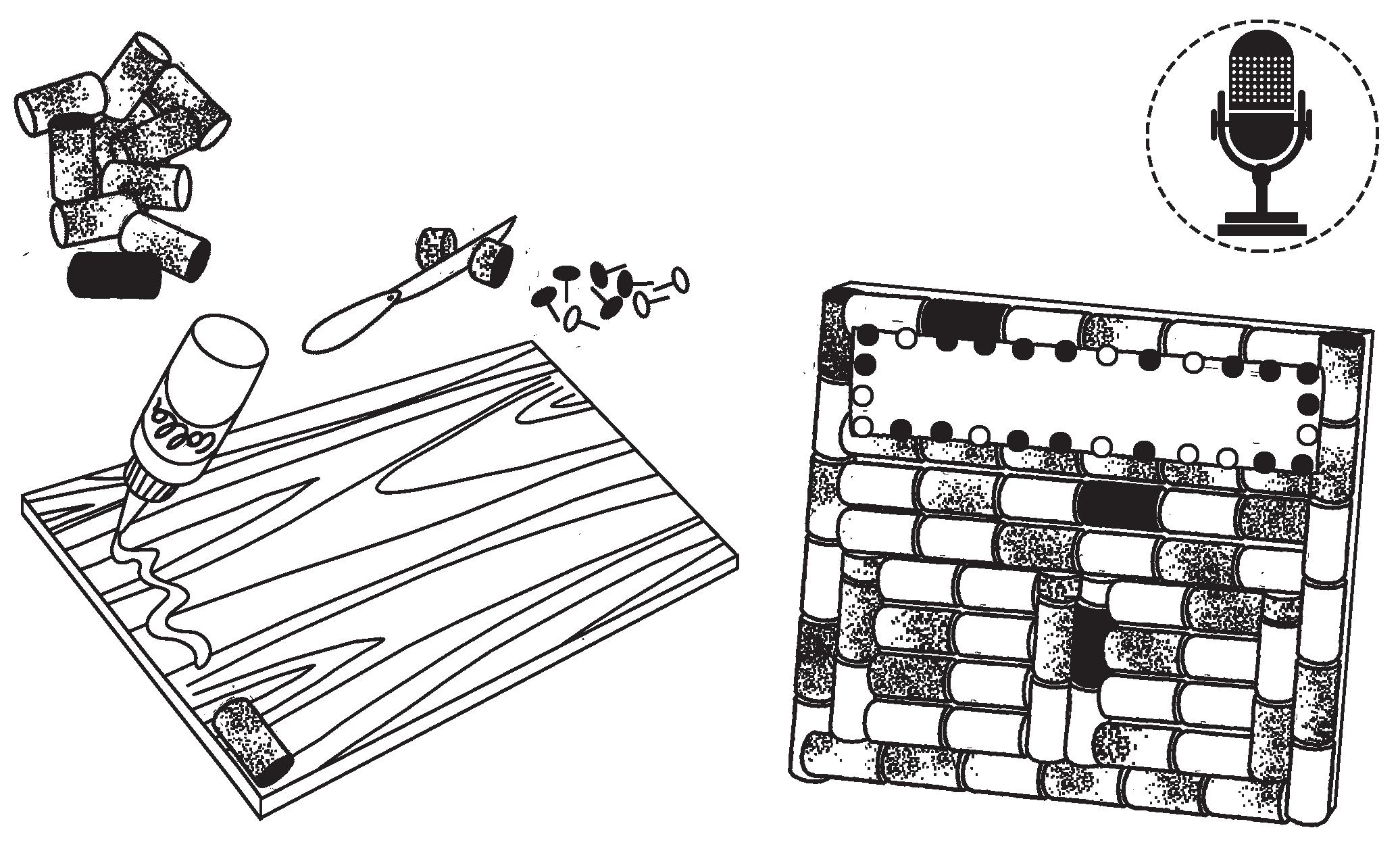

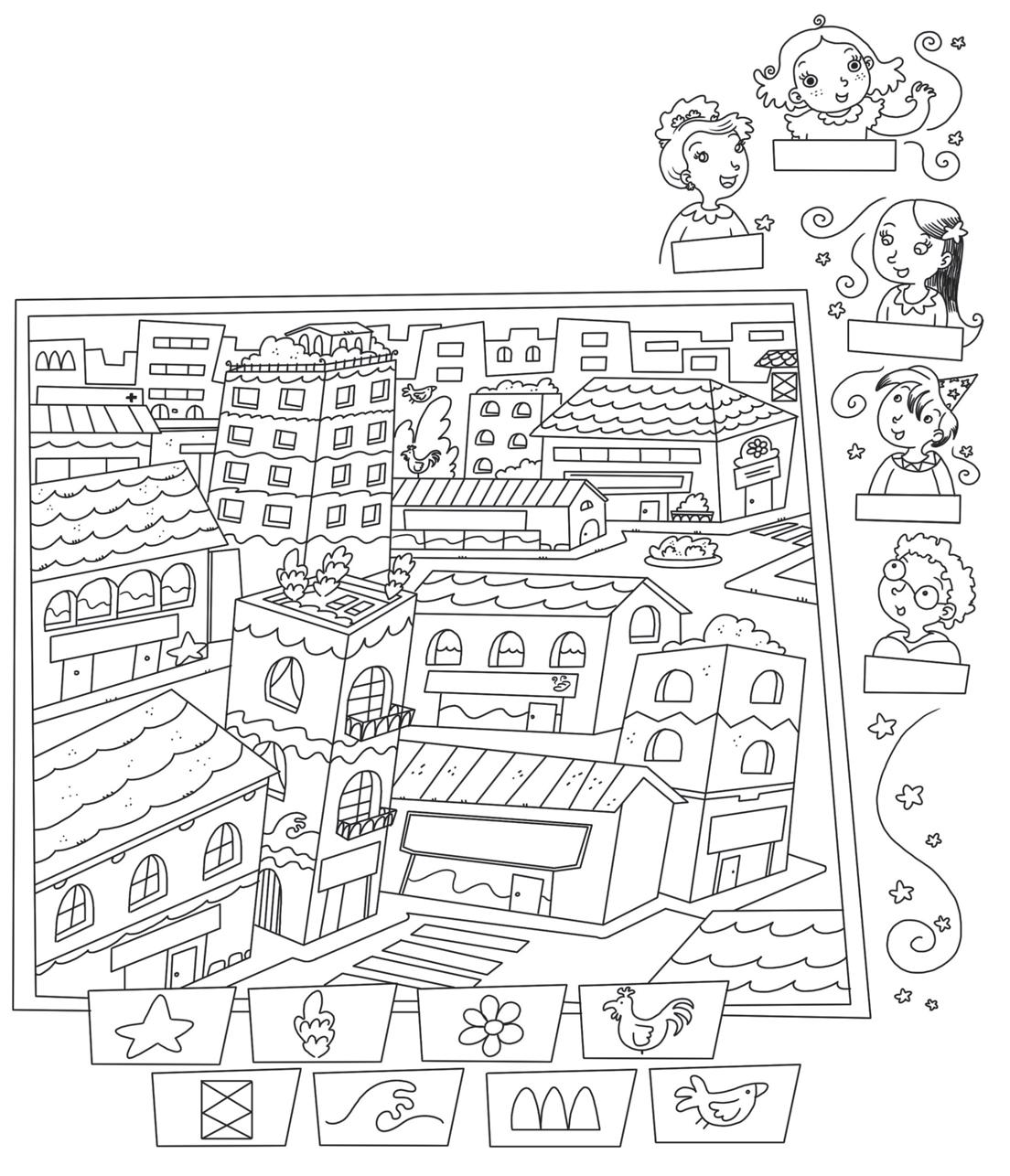

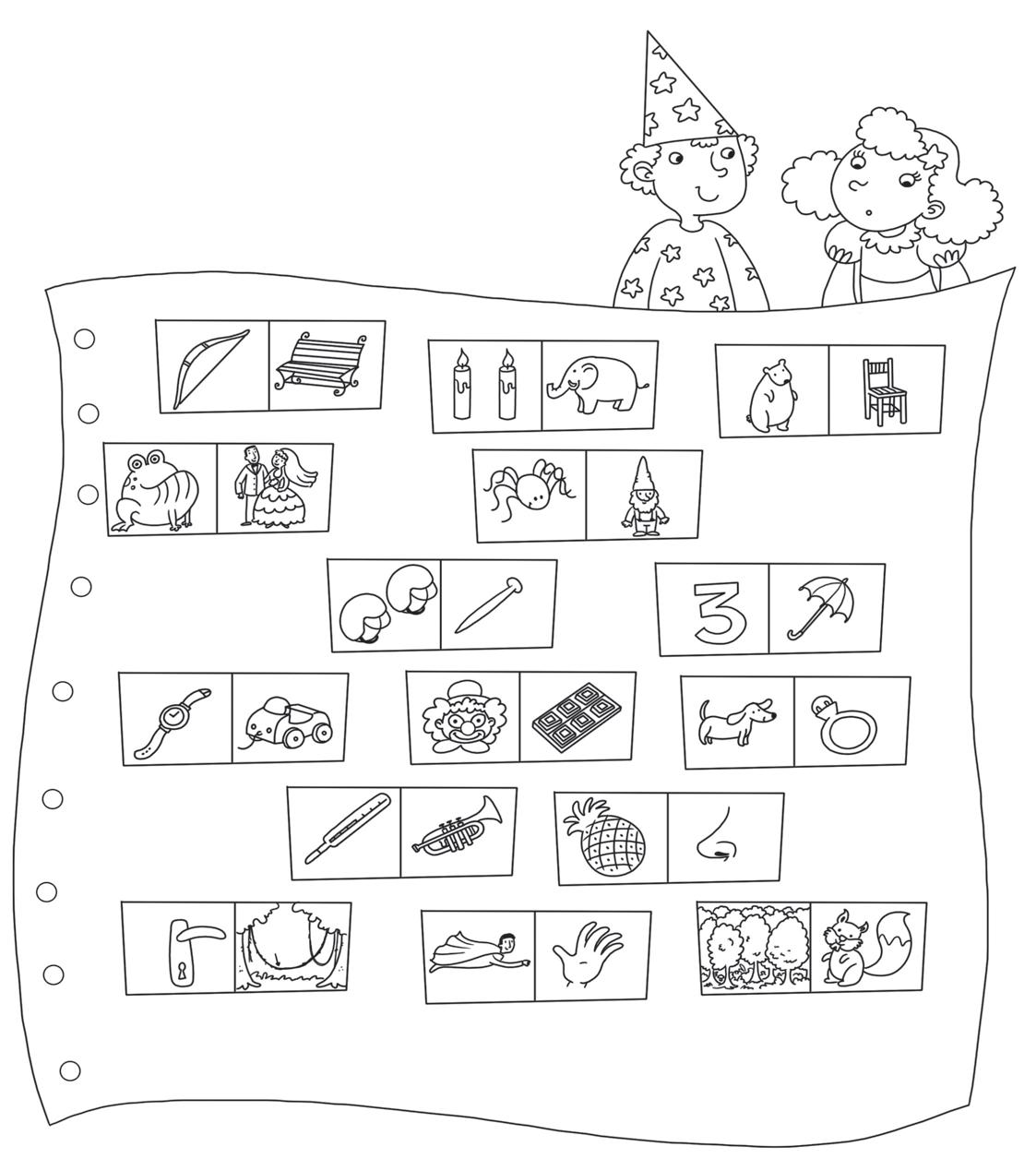

145 La bacheca

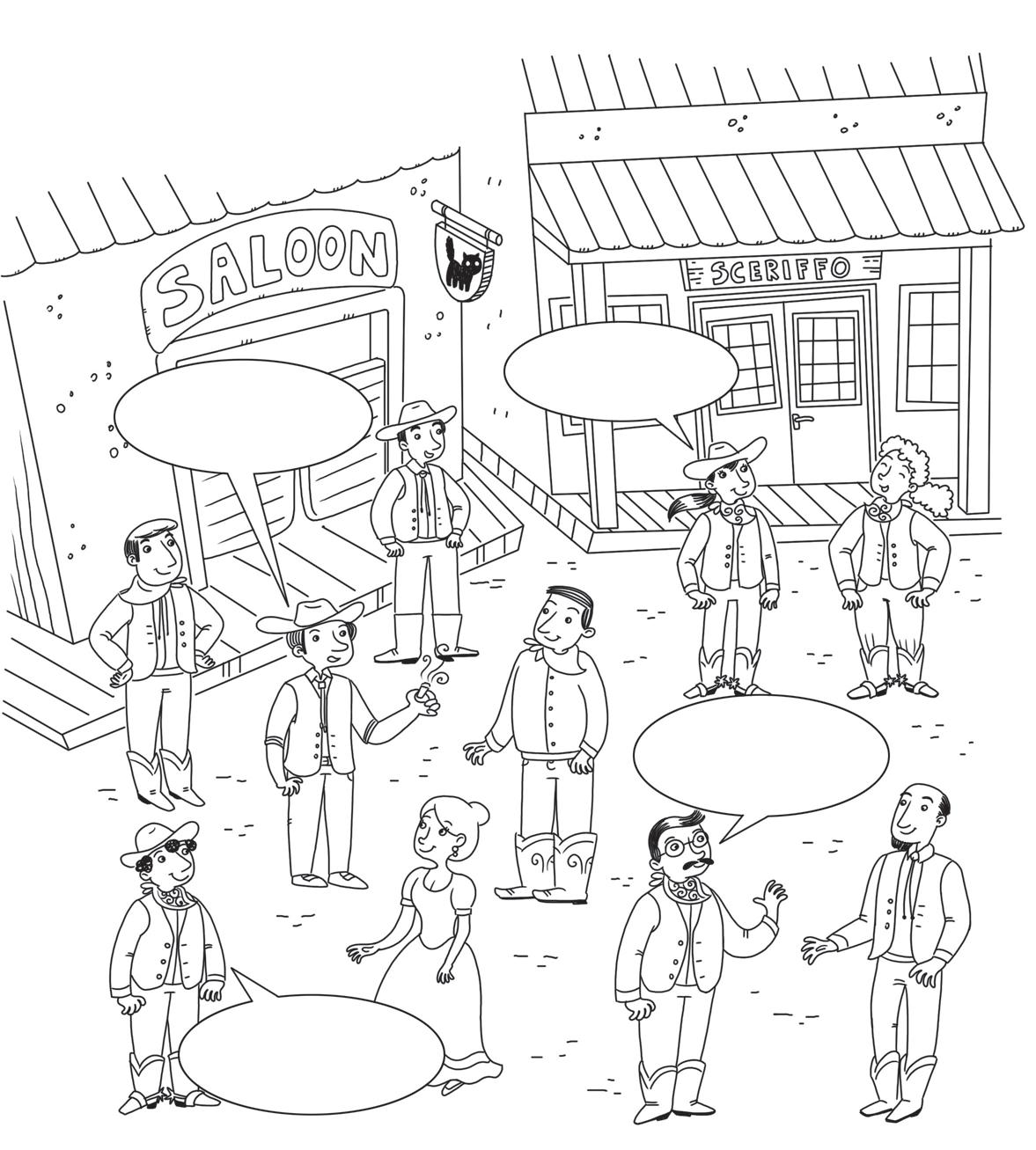

146 Gara di dizione

147 L’angolo della letteratura

148 Teatro sulle onde radio

151 Fitness sulle onde radio

153 logica linguistica

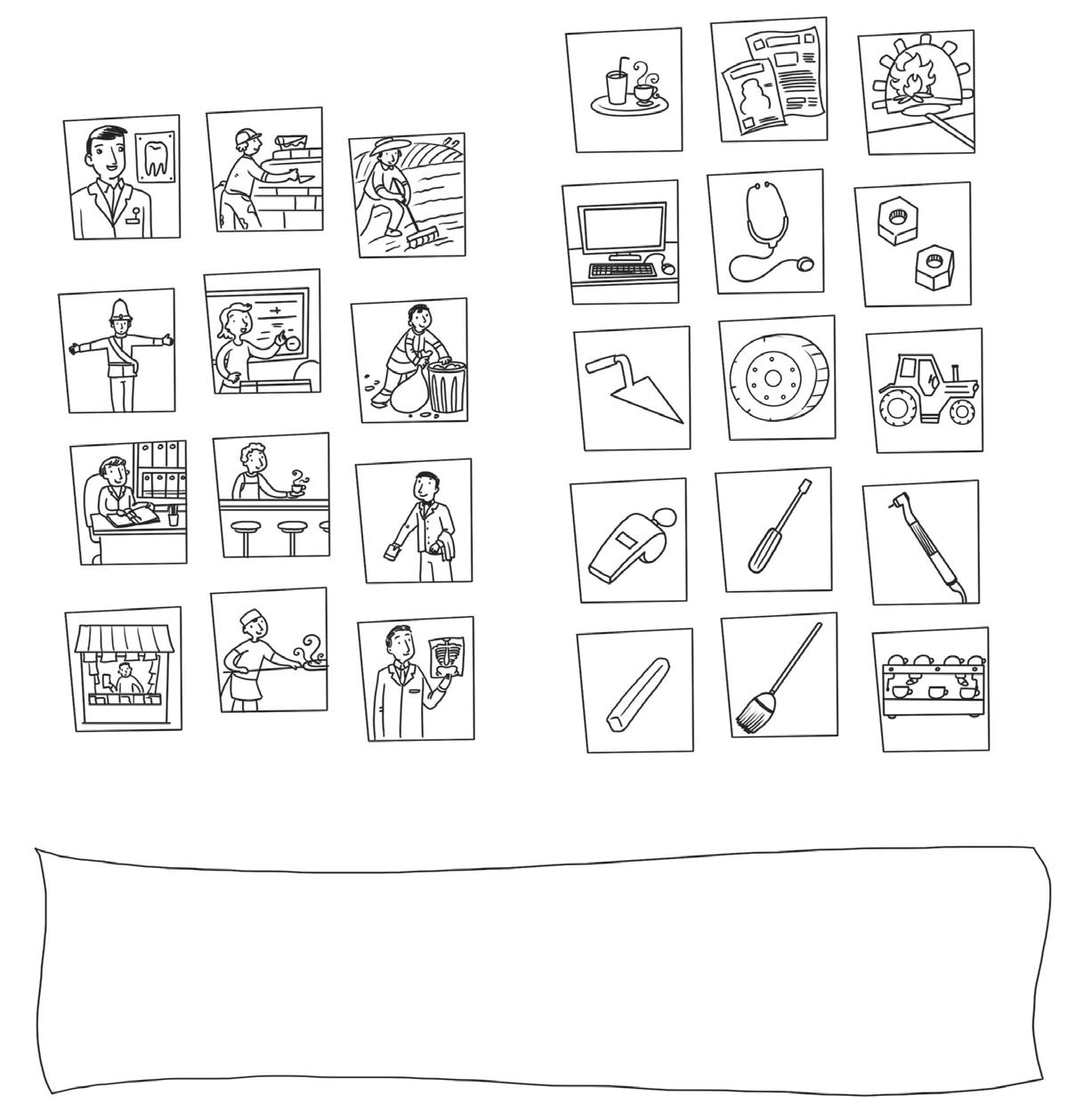

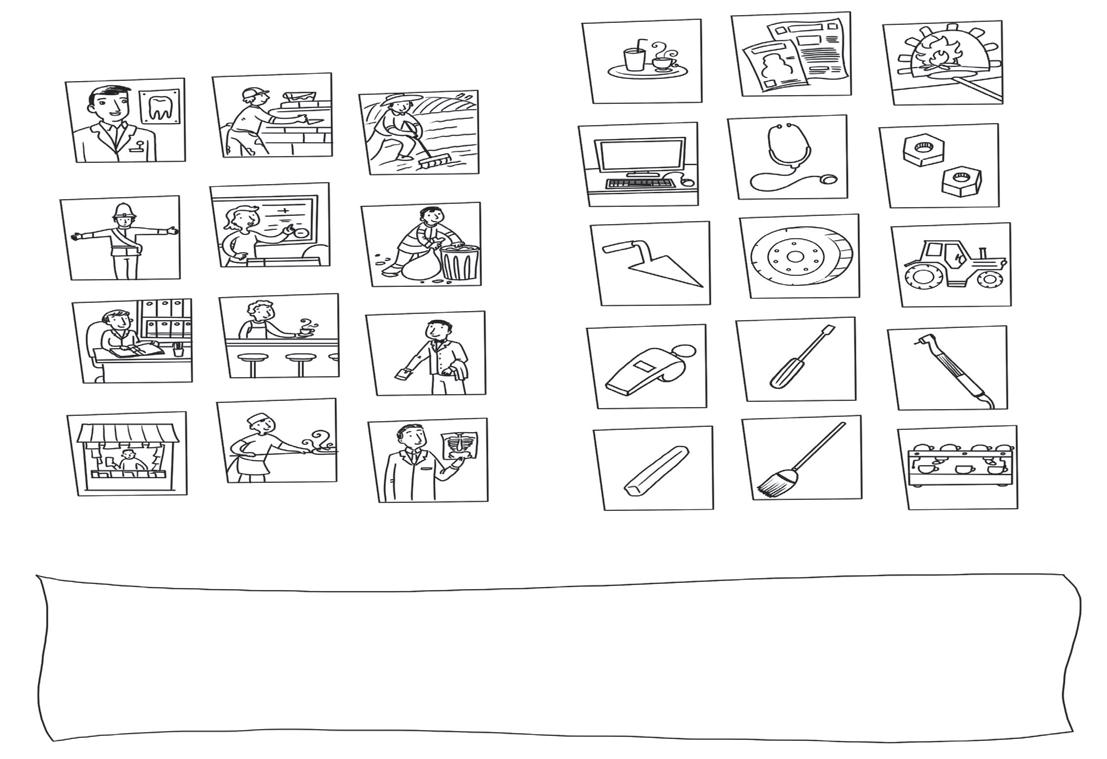

154 Lo sviluppo intellettivo nella Scuola Primaria

155 La logica: un mezzo, non un fine • Perché un percorso di logica linguistica?

156 La metodologia

157 Programmazione

158 Primo Step • Indicazioni metodologiche

159 Schede operative

183 Secondo Step • Indicazioni metodologiche

184 Schede operative

208 Soluzioni degli esercizi

213 laboratorio di scrittura

214 Laboratorio di scrittura: Writing and Reading Workshop

215 I principi-chiave del WRW

216 Il laboratorio di scrittura

219 La nostra idea di laboratorio di scrittura: la bottega rinascimentale

220 IL setting: come organizzare l’ambiente

223 L’uso del taccuino

224 La valutazione nel laboratorio di scrittura

225 L’autovalutazione

229 Laboratorio introduttivo con mini-lezioni

232 Il percorso

237 Mini-lezioni

249 Schede-ancoraggio

informativo-espositivo

Il testo regolativo

119 Schede operative

128 Mappa delle tipologie testuali

Che cos’è un anno scolastico?

Oltre a essere un periodo di tempo stabilito per legge dal Ministero, l’anno scolastico è il periodo di tempo in cui i protagonisti/le protagoniste cercano di dare una risposta ai bisogni che questa ”esperienza comune” suscita. Quali sono i bisogni a inizio anno scolastico?

• Sicurezza: esprimere e riconoscere le emozioni legate al rientro a scuola.

• Ritrovare/Stabilire legami e relazioni con i pari e con gli adulti.

• Valorizzare il proprio vissuto.

• Considerare e valorizzare le proprie competenze.

• Condividere il proprio vissuto e le proprie emozioni con i pari e con gli adulti.

• Sentirsi partecipi e coinvolti.

• Ricevere informazioni, conferme e rassicurazioni.

• Ritrovare/Stabilire relazioni con gli altri genitori e con gli insegnanti.

• Costruire un percorso di fiducia con gli insegnanti per poter affrontare i problemi legati alla crescita dei propri figli.

• Conoscere i percorsi educativi e didattici.

• Conoscere le competenze del proprio bambino.

• Conoscere gli interessi dei bambini per poter progettare e/o programmare.

• Conoscere i contesti in cui le competenze si sono consolidate, per valorizzarli e inserirli nel proprio progetto.

• Stabilire/Ritrovare relazioni con i bambini e le famiglie.

Accoglienza

Obiettivi

Stare bene in classe

L’attività di accoglienza ha una valenza estremamente rilevante, perché il momento iniziale dell’esperienza scolastica è determinante per riannodare “i fili” della conoscenza, della condivisione delle esperienze, per poter, in modo proficuo, costruire il processo formativo di alunni e alunne, che stanno peraltro entrando in una fase particolare della loro crescita.

Costruire un clima sereno nella classe.

Stabilire relazioni tra bambini/e e tra bambini/e e adulti/e.

Rendere gli allievi e le allieve partecipi e coinvolti nelle attività scolastiche.

Le attività proposte nei primi giorni di scuola dovranno essere stimolanti e coinvolgenti. Questo non vuol dire che non debbano essere impegnative, ma serviranno a rassicurare gli alunni e le alunne, a passare il messaggio che l’apprendimento è piacere e soddisfazione. Dedicare spazio all’ascolto delle esperienze degli allievi e delle allieve non sarà “perdere tempo”. Se l’insegnante continuerà, come avrà già fatto negli anni precedenti, a costruire un clima sereno, a stabilire relazioni positive tra bambini/e e tra bambini/e e adulti/e e a motivare all’apprendimento, il percorso didattico dell’intero anno scolastico sarà facilitato.

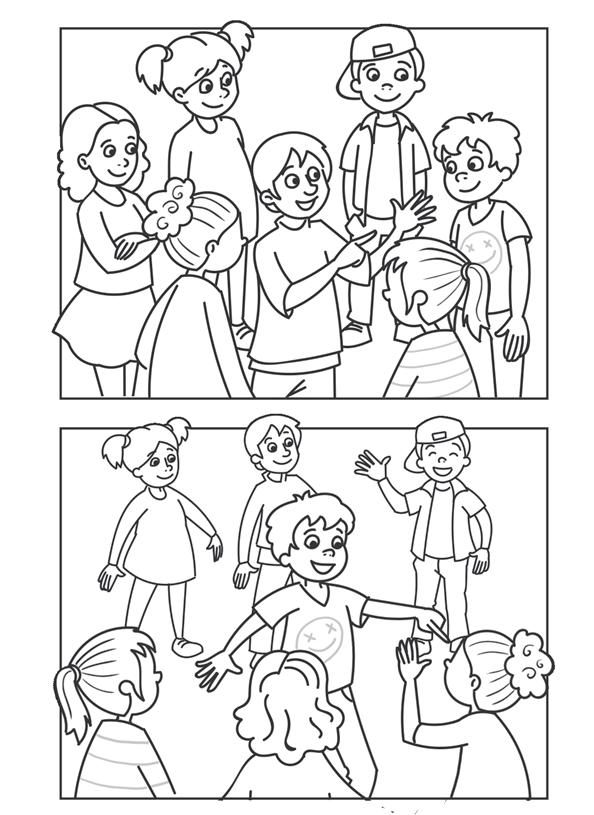

Imparare insieme (cooperative learning)

Creare un’atmosfera serena di lavoro collettivo è fondamentale per mettere le basi per attuare in classe l’ apprendimento cooperativo .

Questa strategia di lavoro è fondamentale per stimolare gli alunni e le alunne alla discussione mirata all’individuazione di una soluzione condivisa di una situazione problematica, all’attuazione di strategie risolutive che coinvolgono anche chi ha scarsa fiducia nelle proprie possibilità. È il punto di partenza per l’attuazione della didattica inclusiva .

Funzione didattica

L’inizio di un nuovo percorso didattico deve fondarsi su una valida piattaforma di conoscenze e competenze.

Valutare quali siano le abilità, le conoscenze e le competenze iniziali degli alunni e delle alunne permette di avere a disposizione informazioni decisive per favorire il processo di insegnamento/apprendimento.

La valutazione scolastica costituisce una fase fondamentale, in quanto può offrire all’insegnanti informazioni essenziali per calibrare i percorsi formativi sulla base delle caratteristiche cognitive, affettive e motivazionali di ogni alunno/a e del gruppo classe.

I test di ingresso si collocano nell’ambito della valutazione diagnostica , cioè della valutazione mirata alla rilevazione dell’adeguatezza della preparazione degli alunni e delle alunne in relazione alla programmazione di nuove attività didattiche. Corrisponde all’intervento del medico che raccoglie i dati sull’ammalato per poi stabilire la cura e il dosaggio dei farmaci. Questa valutazione va effettuata anche per accertare, dopo la lunga pausa delle vacanze estive, il livello di mantenimento delle conoscenze e delle competenze dell’anno scolastico precedente, che costituiscono prerequisiti indispensabili per il nuovo anno scolastico. Accertare il possesso da parte degli alunni e delle alunne dei prerequisiti necessari ad affrontare adeguatamente le attività che verranno proposte permette di adattare e calibrare il nuovo percorso in tappe che siano rispettose dei ritmi personali e dunque più proficue.

Obiettivi

La rilevazione delle conoscenze e delle abilità

Si possono utilizzare molte tipologie di prove per valutare le diverse caratteristiche degli alunni e delle alunne, che durante le vacanze possono essere cambiati.

La somministrazione di prove di ingresso deve avere i seguenti obiettivi di valutazione: la motivazione scolastica; gli aspetti socio-relazionali; l’autonomia; i livelli di attenzione; gli interessi; le capacità cognitive; gli stili di apprendimento; le abilità relative ai diversi contenuti della programmazione.

Fatta eccezione per gli alunni e le alunne con DSA o BES, in questa Guida sono proposte prove standardizzate, perché esse permettono di rilevare come si colloca la prestazione di ogni alunno/a e di valutare il livello della classe nel suo insieme.

Per la rilevazione del livello delle conoscenze e delle abilità iniziali, in questa Guida sono presenti alcune schede relative ai seguenti aspetti specifici.

Lettura : i due testi per la prova di lettura servono a rilevare due aspetti differenti: la velocità nella lettura e l’espressività nella lettura.

La rapidità di lettura si calcola dividendo il tempo impiegato in secondi per il numero di sillabe del racconto letto.

Non è una rilevazione diagnostica, ma può dare l’idea della velocità media di lettura che hanno i singoli alunni e le singole alunne, per poter poi adeguare il lavoro da svolgere con l’intera classe. L’espressività nella lettura si rileva osservando se gli alunni e le alunne: leggono scorrevolmente, rispettano la punteggiatura, danno intonazione al testo.

Correttezza ortografica : dettati di parole e frasi. Le modalità sono indicate prima di ogni batteria di parole e frasi.

Comprensione : testo letto dall’insegnante; testo letto individualmente. Si consiglia di stabilire e comunicare agli alunni e alle alunne un tempo massimo per l’esecuzione della prova, calibrato sul livello raggiunto dalla classe.

Tipologie testuali : la scheda serve per rilevare il livello di conservazione delle conoscenze pregresse, perché nel Libro di Lettura sono riproposte tipologie studiate lo scorso anno.

Riassunto : un brano breve in cui il bambino è aiutato nello smontaggio. Anche in questo caso, va assegnato un tempo per l’esecuzione.

Scrivere : produzione di un testo su un’esperienza vissuta, sulla base di una scaletta.

Riflessione sulla lingua : conoscenza delle principali categorie grammaticali.

LETTURA ESPRESSIVA

Domani è la festa di un mio compagno di classe. Si chiama Sandro e vorrebbe tanto i roller. Non fa che dirlo a tutti, sembra quasi che chieda a noi di regalarglieli. Ma i roller costano cari. È stata Luisella a dire: – Perché non ci mettiamo insieme tutti, invece che fare ognuno il suo regalino?

Che bella idea. L’ho detto in casa e il babbo ha commentato: – Dev’essere una socia della Coop.

– Perché?

– Perché l’unione fa la forza.

Era un po’ misterioso, il babbo. Ma effettivamente tutti insieme abbiamo potuto comprare i roller per Sandro.

Ma guarda se dovevo nascere d’estate! Chissà se anche i grandi sarebbero capaci di unirsi per farmi un bel regalo… Ma il regalo che vorrei io forse non possono comprarmelo. Io vorrei la nonna.

Lucia Tumiati, Vorrei volare sulla neve, Giunti Junior

Sssh! Ascolta…

Viviamo in un mondo pieno di rumore. I suoni ci inseguono ovunque, dentro e fuori casa. In ogni negozio o bar o stazione c’è un sottofondo musicale, spesso a volume altissimo. In casa, le nostre voci lottano spesso contro la tivù o contro il frastuono che proviene dall’esterno. E per la strada, chi corre per sport, chi si affretta verso la fermata dell’autobus, chi semplicemente passeggia, ha spesso due cuffiette dentro l’orecchio. Come se il silenzio ci facesse paura. Certo, ci sono rumori fastidiosi, e ci sono suoni armoniosi e gradevoli. Ci sono rumori violenti o ossessivi, e suoni carezzevoli e rilassanti. Ma la maggior parte dei suoni che arrivano al nostro orecchio, e da lì al nostro cervello, è soltanto rumore.

Viviamo in un mondo pieno di voci. Mai come nella nostra epoca si parla: si comunicano i propri pensieri sulle chat e sui social network, ci si scambia messaggi, si ricevono e commentano informazioni. Siamo parte di un immenso auditorio, dove tutti parlano, ma dove forse si ascolta pochissimo.

Shakespeare fece dire al personaggio di una sua opera: “Porgi a tutti l’orecchio, a pochi la tua voce”. Ascolta le opinioni altrui, ma pensa con la tua testa.

Anna Vivarelli, Pensa che ti ripensa - Filosofia per giovani menti, Piemme

Suoni omologhi

Difficoltà ortografiche (doppie, mb, mp, cvc, vcccv, qu, gn, gli)

Le parole contenute nel gruppo sulla distinzione di suoni omologhi sono state scelte appositamente tra parole poco conosciute dai bambini e dalle bambine, perché durante la dettatura essi devono concentrarsi sulla distinzione del suono.

Dettare una parola per volta, evidenziando il suono sottolineato, senza però accentuarlo troppo.

catino badile ebano epico bifora evaso geriatra locale migale favore dentiera bipede fanfara tracciato

Le parole contenute nel gruppo sulle difficoltà ortografiche sono state scelte appositamente tra parole assonanti, perché durante la dettatura i bambini e le bambine devono concentrarsi sulla pronuncia della parola nel suo insieme e sulla divisione in sillabe per la corretta scrittura.

Dettare una parola per volta, in modo naturale, senza evidenziare il raddoppio della consonante.

pallina melina boccino vicino addizione acquazzone lampadina ombrello partito castello inchiostro bistecca piastrella pigliare abbaiare niente ognuno qualunque straniero estraneo

Leggere prima tutte le frasi.

Dettatura di frasi

Il dettato può essere effettuato con due modalità diverse: per verificare solo la correttezza ortografica: si dettano al massimo tre parole per volta; per controllare la capacità di memorizzare una frase e procedere all’autodettatura: si detta la frase completa.

Rileggere le frasi affinché i bambini e le bambine possano autocorreggersi.

Invitarli a rileggere e a procedere nell’autocorrezione. Il dettato è diviso in due livelli di difficoltà.

La finestra è aperta.

Mio fratello l’ha chiusa.

Prepara la tua cartella.

La bottiglia dell’olio è sul tavolo.

L’attore è sul palcoscenico.

L’auto del papà è parcheggiata in giardino.

Il mio vicino di casa ha comprato un computer nuovo.

In montagna s’è ghiacciata l’acqua del ruscello.

Andrea ha dimenticato l’astuccio e la nonna gliel’ha portato.

I materassi delle streghe non sono imbottiti di lana, e neppure di crine o di gommapiuma come quelli dei comuni mortali. Ogni strega ha bisogno di un’imbottitura personale, specialissima, senza la quale non potrà mai godere sonni tranquilli.

Per sapere qual è l’imbottitura più adatta, prima ancora che la streghetta nasca, sua madre va a consultare uno specialista che risponde allo strano nome di Duermetenignaquerida.

Dunque, il Duermetenignaquerida misura con un nastro azzurro a pallini rosa la pancia della mamma strega in attesa, poi le fa il solletico sotto il naso con una fogliolina di menta selvatica. Fa la somma dei centimetri della circonferenza della pancia col numero degli starnuti, getta altrettanti pizzichi di borotalco in un bicchiere di latte di cocco, mescola il tutto, lo agita e recita la formula magica. Poi, a seconda di come gli prude il ditone del piede sinistro, il Duermetenignaquerida fa la sua prescrizione: “Il materassino della neonata dovrà essere imbottito con capelli rossi raccolti dal pettine di una baronessa” oppure “con petali secchi di fiore di cactus” o “con calze di nailon vecchie di una portinaia francese”, “con cenere di unghie di rana” e altre stranezze del genere, che le mamme streghe devono procurarsi al più presto, se non vogliono che la creatura appena nata si riempia di eczemi e di croste e pianga disperata giorno e notte rompendo i timpani a tutta la famiglia.

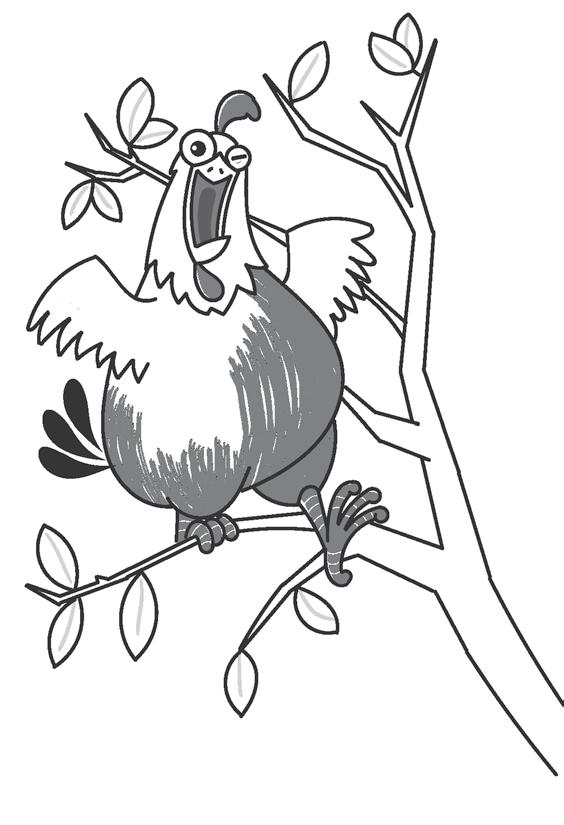

Alla madre di Etrusca il Duermetenignaquerida aveva prescritto un’imbottitura di penne di spiumaccione. Forse non avete mai sentito parlare di questo strano uccello, o meglio, di questo gallinaceo, perché lo spiumaccione, nonostante abbia due belle e lunghe ali, non è capace di sollevarsi in volo. Le sue origini sono antichissime. Qualcuno sostiene che risalga addirittura al tempo dei dinosauri.

Se non si è estinto come gli altri animali alati, per esempio gli pterodattili, è perché possiede un formidabile sistema di difesa.

Infatti quando si sente in pericolo questo gallinaceo preistorico non si limita a sbatter le ali e a starnazzare. Nossignore. Lo spiumaccione è capace di scagliare contro l’aggressore le penne più dure e appuntite, proprio come l’istrice fa con gli aculei, mentre con le piumette, che ha fittissime e leggere, crea attorno a sé una specie di nebbia che confonde ancora di più l’avversario e gli consente di battersela in men che non si dica. E il bello è che, appena lo spiumaccione è fuori pericolo, penne e piumette gli ricrescono immediatamente. – Meno male! – aveva commentato la mamma di Etrusca, che era amante degli animali e rispettosa della natura. – Così non dovremo uccidere né spennare vivo nessun volatile. Basterà fargli buh! E poi raccogliere con una paletta il piumaggio che ci scaglierà contro prima di scomparire.

Bianca Pitzorno, A cavallo della scopa, Mondadori

Nome e cognome

Data

Segna con una X lo spiumaccione.

Rispondi segnando con una X

Come si chiama lo specialista dei materassi?

Cinquantatenignaquerida.

Duermetenignaquerida.

Duarmatanignaquarida.

Perché le streghe che aspettano un bambino vanno dallo specialista?

Per scegliere il colore del materasso del bambino.

Per scegliere l’imbottitura del materasso del bambino.

Per scegliere un materasso per la mamma.

Che cosa utilizza lo specialista quando visita le mamme in attesa?

Menta selvatica, borotalco, latte di capra.

Rosa selvatica, borotalco, latte di soia.

Menta selvatica, borotalco, latte di cocco.

Chi è Etrusca?

Una specialista.

Una piccola strega.

Una mamma strega.

Disegna il nastro che usa lo specialista per misurare la pancia della strega in attesa.

Lo specialista su che cosa basa la scelta dell’imbottitura del materasso?

Prurito al ditone del piede destro.

Prurito al ditino del piede sinistro.

Prurito al ditone del piede sinistro.

Nome e cognome Data

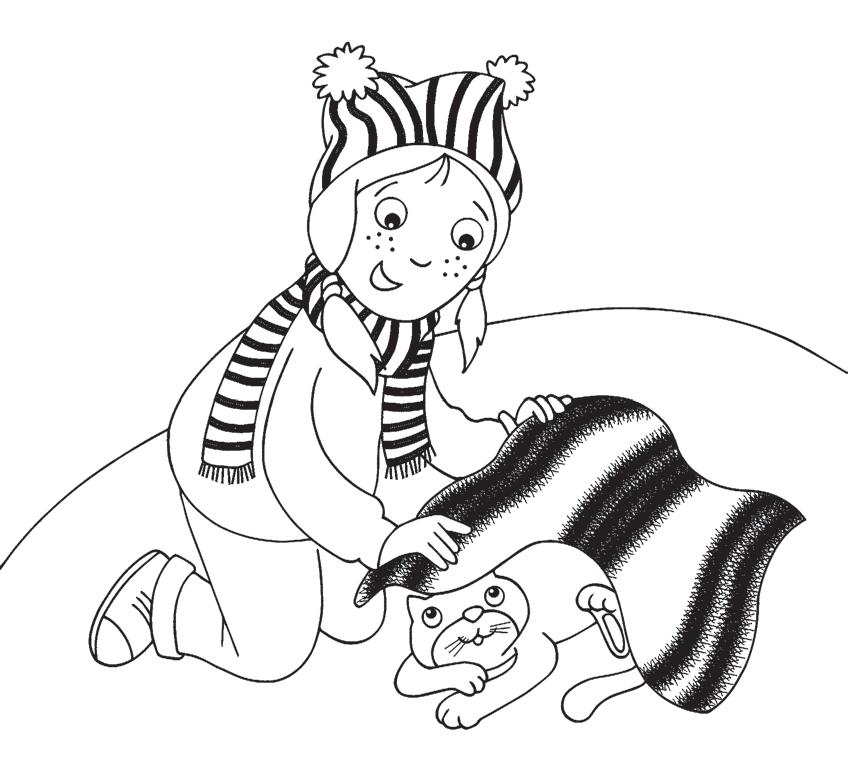

Il gatto si chiamava Timmy. L’abbiamo portato a casa da un gattile. Era un micino. E aveva il raffreddore. Non mangiava, non beveva e non si muoveva. La sua pelliccia era come quella di una tigre, ma senza le strisce. Anche se si vedeva benissimo dove avrebbero dovuto essere le strisce. Aveva il pelo corto e ispido e quando lo accarezzavo era come passare la mano sulla paglia. Lo tenevo sempre in braccio o sulle ginocchia. Volevo metterlo sul cuscino quando dormivo, ma mamma e papà non me lo hanno permesso perché avevano paura che svegliandomi avrei scoperto che era morto.

I primi due giorni papà ha fatto almeno dieci telefonate al ricovero per animali. Ogni volta che riagganciava il telefono era più triste. – Che cosa hanno detto? – chiedevamo io o mamma, e tutte le volte papà rispondeva: – Hanno detto: “Non c’è da preoccuparsi”.

Come se “non c’è da preoccuparsi” fosse una specie di maledizione, come se per Timmy non ci fosse più speranza. Mi faceva venire voglia di piangere.

Mamma mi abbracciava e si arrabbiava con papà. Mi diceva: – Vedrai che starà bene, te lo prometto.

Mamma, papà e persino mia sorella Halley davano da mangiare a turno a Timmy con un contagocce. Lui rimaneva sempre immobile, se ne stava sdraiato tutto il giorno nello stesso punto del tappeto dove il sole del mattino entrava dalla finestra.

Ci sono volute due settimane e tre visite dal veterinario. Papà gli ficcava in gola certe pastiglie. Timmy le sputava. Allora papà gliele ficcava di nuovo in gola e gli teneva chiusa la bocca e gli accarezzava la gola come gli aveva insegnato il veterinario. Io, mamma e Halley stavamo a guardare e dicevamo: – Bravo, Timmy.

Ma era inutile. Sputava tutte le pastiglie. Era come se non gliene importasse niente di guarire. Importava solo a noi.

Poi una mattina mi sono svegliata e Timmy sembrava due volte più grande del giorno prima e si faceva le unghie su una gamba del divano.

Mamma ha gridato: – Ucciderò quel gatto!

Ma noi altri eravamo felici, soprattutto io.

Jules Feifffer, La mia stanza è uno zoo!, Piemme Junior

Nome e cognome Data

Segna con una la sequenza in cui viene descritto il gatto.

Rispondi e completa segnando con una X .

Che cos’è un gattile?

Un negozio di animali che vende solo gatti. Un ospedale specializzato nella cura dei gatti. Un luogo dove vengono accolti i gatti senza padrone.

Il ricovero per animali a cui telefona il papà è: il luogo dove è stato preso il gattino. un ospedale veterinario della città. il negozio in cui vendono gatti.

Perché il papà è sempre più triste quando telefona al ricovero?

Perché non gli danno una cura che faccia guarire subito il gattino.

Perché gli rispondono: “Non c’è da preoccuparsi”.

Perché gli rispondono piangendo.

Alla riga 18 si legge “se ne stava sdraiato”. L’espressione si riferisce: al gatto. al papà. al contagocce.

Che cosa fa capire che il gattino è guarito?

Si capisce dal fatto che il gatto: si fa le unghie sulla gamba del divano. sputa le pastiglie.

è sdraiato al sole.

Perché la mamma esclama “Ucciderò quel gatto!” (riga 30)?

La mamma dice ciò perché il gatto: sta sul tappeto. rovina il divano.

è sempre malato.

Alle righe 21-22 si legge “Papà gli ficcava in gola certe pastiglie”.

Questa frase indica che la bambina: sa che sono pastiglie speciali. non sa che tipo di pastiglie siano. conosce bene la quantità di pastiglie che viene data al gatto.

Nome e cognome Data

Segna con una X il contenuto di ogni tipologia di testo.

Testo narrativo

Una storia vissuta da uno o più personaggi realistici o immaginari.

Una serie di informazioni su un argomento.

Una serie di istruzioni per realizzare un oggetto.

Favola

Un racconto a lieto fine.

Un racconto che vuole spiegare l’origine del mondo.

Un racconto che vuole dare un insegnamento.

Fiaba

Le avventure, in genere a lieto fine, di un per sonaggio che deve superare delle difficoltà.

Il racconto di avventure di animali che insegnano le regole di comportamento.

Il racconto di fatti realmente avvenuti.

Mito

Un racconto fantastico che vuole spiegare l’origine del mondo.

Un racconto realistico che spiega l’origine del mondo.

Un testo scientifico che dà informazioni sull’origine del mondo.

Leggenda

Un racconto realistico che spiega la trasformazione di animali e ambienti naturali.

Un racconto che vuole spiegare in modo fantastico l’origine di animali, piante, elementi naturali, o le loro caratteristiche.

Un testo scientifico che dà informazioni su animali e ambienti naturali.

Nome e cognome

Era una fresca mattina d’estate e i fiori dalle belle e coloratissime corolle non volevano vicino un fiore brutto e triste. Tutti quanti temevano che la sua bruttezza li danneggiasse e li facesse apparire meno splendenti e profumati.

Anche tutti gli animali del cortile lo schernivano, gli facevano dispetti e lo chiamavano “brutto sgorbio”.

Il povero fiore soffriva molto, ma, in silenzio, senza lamentarsi, guardava il Sole, che amava e ammirava con tutte le sue forze.

Il Sole, sebbene fosse molto lontano, se ne accorse e decise di premiarlo: volse i suoi raggi splendenti intorno all’umile fiore finché alcuni di essi rimasero impigliati, creando una stupenda aureola d’oro. Allora il fiore crebbe, crebbe, e, con grande sorpresa, superò tutti gli altri suoi compagni, proteso verso il Sole.

– D’ora in poi tu porterai il mio nome – gli disse il Sole – e sarai il mio amico prediletto e nessuno oserà più prenderti in giro.

Con i tuoi petali d’oro gli uomini tingeranno le loro stoffe e ricaveranno un olio utile per cucinare; con i tuoi semi gli uccelli si nutriranno a volontà. Non sarai solo bello, ma anche tanto utile a tutti.

M. Spano, Enciclopedia della fiaba, Principato

Il brano è stato suddiviso in cinque sequenze. Completa le frasi chiave che indicano il fatto principale di ognuna.

1. Un fiore veniva preso in giro

da

2. Il fiore

3. Il Sole lo premia

4. Da allora il fiore portò il nome

5. Il fiore divenne utile per

1. Proporre agli alunni e alle alunne la stesura di questo testo. Lo sport che vorrei praticare quest’anno.

2. Introdurre l’argomento attraverso una conversazione con gli alunni e le alunne.

Chiedere loro se:

• amano lo sport;

• praticano già uno o più sport;

• hanno interrotto la pratica dello sport;

• ritengono utile la pratica sportiva (a che cosa può essere utile);

• i loro genitori li hanno avviati alla pratica dello sport da loro preferito;

• i genitori non sono d’accordo con la loro scelta; quali motivazioni possono portare per convincerli.

3. Proporre poi questa scaletta .

- Quale sport vorresti praticare.

- Le motivazioni per cui hai scelto questo sport.

- In quale giorno o in quale periodo dell’anno vorresti praticare questo sport.

- Con chi ti piacerebbe praticarlo.

- In quale luogo o con quale società sportiva vorresti praticare questo sport.

Che cosa valutare nella produzione del testo

Nella valutazione tenere presente se gli alunni e le alunne:

• hanno sviluppato tutti i punti della scaletta;

• strutturano le frasi in modo semplice, ma completo;

• arricchiscono le frasi per rendere più esauriente l’esposizione del loro pensiero;

• organizzano il loro pensiero e il testo in modo logico e cronologico;

• usano in modo corretto la punteggiatura;

• fanno errori ortografici;

• hanno una buona ricchezza lessicale.

Nome e cognome

Data

In ogni gruppo di parole ce ne sono tre che non appartengono alla categoria grammaticale evidenziata. Colorale.

Nomi

Aggettivi

Verbi

Articoli

Alpi forse verde ieri in la un le una gli per i alla uno giocava ascolterà

librerie questo Rosa velocissimo cascò dici scrittrice scrittura sporco colorato però fresca leggere rumore ormai affettuoso tosse ho visto letto civiltà bellino famoso fosse abbia mangiato

Per ogni frase, scrivi se il verbo è al presente, al passato o al futuro.

Il nonno da piccolo abitava in campagna.

Camilla andrà in gita a Roma.

Lorenzo, un giorno, perse le chiavi di casa.

Il fratello di Mauro vive in Toscana.

La campanella suona all’inizio delle lezioni.

Il papà mi accompagnerà al museo.

Nelle seguenti frasi, sottolinea in rosso il soggetto e in verde il predicato.

Domani Luigi partirà.

Il grillo saltella nel prato.

In garage è parcheggiata la moto.

Ieri Lidia ha letto un libro.

La mamma ha cucinato il pollo con le patate.

In autunno cadono le foglie.

Valutazione

Alunno/a

ABILITÀ INIZIALI INDAGATE Sì No In parte

ATTEGGIAMENTI AFFETTIVO-EMOTIVI

Manifesta:

1. controllo dell’emotività

2. sicurezza e fiducia in sé

3. instabilità

4. disinteresse verso gli altri/le altre

5. disinteresse verso le proposte degli altri/delle altre

6. impulsività

Reagisce al successo:

7. esprimendo gioia

8. mostrando indifferenza

Reagisce agli insuccessi:

9. manifestando autocontrollo

10. manifestando preoccupazione

11. manifestando indifferenza

ATTEGGIAMENTI SOCIALI

Nelle attività ludiche dimostra:

12. accettazione degli altri/delle altre

13. accettazione delle regole

14. partecipazione

15. aggressività

16. tendenza alla leadership

Nelle attività scolastiche dimostra:

17. collaborazione

18. dipendenza

19. indipendenza

20. partecipazione

21. intolleranza

22. sottomissione

23. isolamento

Alunno/a

ABILITÀ INIZIALI INDAGATE Sì No In parte

Lettura

Ascolto e comprensione

Lettura e comprensione

Tipologie testuali

Lettura e riassunto

Scrittura

Riflessione sulla lingua

1. Legge a voce alta in maniera scorrevole un breve testo.

2. Legge a voce alta con espressione, rispettando la punteggiatura, un breve testo.

3. Mantiene l’attenzione durante l’ascolto di un brano letto dall’insegnante.

4. Risponde a domande su aspetti specifici del testo letto dall’insegnante.

5. Legge autonomamente e comprende un testo.

6. Conosce le caratteristiche delle tipologie testuali studiate.

7. Legge e completa le frasi chiave di un racconto diviso in sequenze.

8. Scrive correttamente sotto dettatura parole con suoni omologhi.

9. Scrive correttamente sotto dettatura parole con difficoltà ortografiche.

10. Scrive correttamente sotto dettatura sintagmi di una frase.

11. Scrive correttamente sotto dettatura una frase complessa.

12. Scrive un testo seguendo la scaletta in modo coerente e coeso.

13. Riconosce articoli, verbi, nomi, aggettivi.

14. Identifica i tempi dei verbi: passato, presente, futuro.

15. Individua sogget to e predicato.

16.

17. 18.

Classe 4a

La scoperta

Le regole grammaticali devono essere “una scoperta” per gli alunni e le alunne. Per questo non si può trasformare la grammatica solo in una “materia di studio”. Gli alunni e le alunne devono costruire le loro conoscenze grammaticali mettendo in atto capacità di: osservazione (quali parole trovo in questa frase? A che cosa servono? Che cosa mi fanno capire?);

classificazione (ho osservato che questo tipo di parola mi indica persone, animali, cose, azioni, caratteristiche);

confronto (alcune parole cambiano nel contesto, mi indicano una cosa o tante, stanno al posto di un nome, possono indicare un’azione che è avvenuta o che avverrà); categorizzazione (tutte le parole che mi indicano persone, animali, cose posso inserirle in una categoria; i verbi “terminano” con una desinenza diversa e posso raggrupparli in tre gruppi).

Questo modo di procedere nella scoperta di una conoscenza è trasversale a tutte le discipline e ha una valenza formativa che porta all’acquisizione di competenze

Con un percorso di questo tipo si promuove la motivazione , perché è l’alunno/a che scopre la regola, risolve il problema di categorizzare le parole.

Brain storming e Cooperative

Learning

La discussione, la formulazione di ipotesi, il confronto tra le diverse ipotesi formulate dal gruppo su un’ipotesi di regola, di funzione di una parola, di categorizzazione possono essere un passaggio fondamentale della metodologia della “ricerca” delle regole grammaticali. È uno scambio cognitivo che fa progredire le conoscenze di tutti.

Due percorsi

Insegnare la grammatica : si parte da una regola della lingua, la si propone agli alunni e alle alunne, la si spiega, si propongono esercizi strutturati, si fa ritrovare la regola e la si fa applicare per mezzo di altri esercizi strutturati.

Riflettere sulla lingua : si parte da un testo (verbale o scritto), si riflette sulla funzione di una o più parole, le si confronta, si arriva a estrapolare una regola, si applica la regola in esercizi strutturati.

Insegnamento della grammatica

La funzione alunno/ insegnante

Le grammatiche

Alunno/a

Ha un ruolo passivo: impara le regole dall’insegnante, si esercita su esercizi strutturati che riguardano solo la regola appresa, non sperimenta la presenza della struttura della lingua in testi.

Insegnante

Presenta le regole secondo una precisa scansione temporale e di consuetudine (in genere nome, articolo, aggettivo, verbo). Propone esercizi mirati che però non permettono di riflettere sulla struttura della lingua. Si tratta di classificare e catalogare parole.

La grammatica è: fonologia-ortografia, morfosintassi e grammatica del testo. Si presentano liste di regole morfologiche, di meccanismi di riconoscimento delle categorie grammaticali. Prevale la classificazione della parola sulla sua funzione.

Riflessione sulla lingua

Alunno/a

Con l’aiuto dell’insegnante osserva frasi e brevi testi, elabora e verifica ipotesi sulla funzione delle parole, le confronta, le classifica, ipotizza categorie grammaticali, si esercita infine con esercizi applicativi strutturati.

Insegnante

È il “direttore d’orchestra”: propone frasi e testi su cui lavorare (anche presi dal libro di testo), guida le riflessioni che fanno gli alunni e le alunne, ascolta le ipotesi, guida l’elaborazione della “regola” e il completamento dello schema delle diverse categorie grammaticali.

La grammatica diventa la comprensione della struttura della lingua che usiamo per giungere alla competenza grammaticale “tradizionale”.

Riflettere sulla lingua, quindi capire il suo funzionamento, vuol dire vedere lo strumento linguistico che utilizziamo da versanti diversi. Per questo oggi si parla di grammatiche e non più solo di grammatica.

In questo testo, pur mantenendo principalmente l’approccio tipico della grammatica esplicita , si sono volute aprire piccole finestre sulle altre grammatiche ( funzionale e valenziale ) perché gli alunni e le alunne abbiano la possibilità di rendersi consapevoli del funzionamento della lingua italiana.

Grammatica funzionale

Le frasi che noi componiamo per esprimere un’idea sono formate da parole che hanno un significato per se stesse anche se inserite in contesti diversi. Perché la nostra frase “significhi qualcosa” occorre combinare le parole in una determinata relazione e in un determinato ordine in modo che la nostra frase abbia un senso.

La funzione didattica degli esercizi strutturati

Ecco dunque che in una frase ogni parola ha una propria funzione, cioè contribuisce in modo diverso alla costruzione del senso della frase.

È importante che il bambino capisca che ci sono parole che hanno un senso compiuto (verbi, nomi), altre che invece non hanno un senso preciso, ma servono a determinare la parola che segue (per esempio, l’articolo ci fa capire se la parola che segue è maschile o femminile), altre ancora che modificano parzialmente la parola a cui si riferiscono (per esempio, l’aggettivo: casa bella/casa brutta).

Nella riflessione sulla lingua la grammatica funzionale aiuta gli alunni e le alunne a capire a che cosa servono le parole e dunque ad acquisire la consapevolezza dell’uso dello strumento linguistico anche nella produzione autonoma.

Grammatica valenziale

È la grammatica che mette al centro il verbo e tutti gli elementi che sono necessari perché esso possa avere un valore significante e completo. Ci sono: verbi che si completano da soli (per esempio, piove); verbi che hanno bisogno di un elemento per rappresentare un’idea (per esempio, piange in sé è solo un’azione, ma per significare un’idea precisa occorre mettere un soggetto); verbi che hanno bisogno di più argomenti (per esempio, mangia: in questo caso occorre chiarire chi mangia e che cosa mangia).

Questa grammatica aiuterà gli alunni e le alunne ad avere maggiore coerenza e coesione nella produzione dei loro testi.

Gli esercizi strutturati forniti in questa Guida hanno valore “universale” e valgono per qualunque tipo di percorso l’insegnante abbia deciso di intraprendere. Che si privilegi la riflessione sulla lingua o l’”insegnamento della grammatica”, l’esercizio strutturato serve per verificare le conoscenze e le abilità.

Queste schede di esercizio possono essere somministrate agli alunni e alle alunne come momento riassuntivo di un argomento o come verifica. Il livello degli esercizi è leggermente più alto di quello presente nel libro di testo perché le schede possono essere utilizzate anche come sviluppo di argomenti già conclusi.

Questi dettati possono mettere in evidenza le difficoltà ortografiche non ancora superate dagli allievi e dalle allieve nella scrittura non spontanea.

Suoni omologhi

Aldo è un ragazzo molto alto.

Il papà ha comperato una confezione di budini.

Nel vaso ci sono i fiori freschi.

Sul divano c’è la tenda stirata.

Un vento fresco entra dalla finestra.

Ho portato in spiaggia le palline e le biglie.

Suoni GL • GN • LI • NI

I fari dell’auto abbagliano gli occhi degli automobilisti.

Nella grande fattoria, situata nella campagna della pianura Padana vicino a Piacenza, si coltivano granoturco, foraggio, alberi da frutto.

Il disegnatore di fumetti ha fatto il disegno di gnomi impigliati in una gigantesca ragnatela.

Nella giungla le liane dondolano lievi spostate dal vento.

Niente mi farebbe più piacere che stare in compagnia della mia compagna di banco dello scorso anno. Il cognato di Ignazio ha avvolto l’asciugamano bagnato attorno alla bottiglia per tenere fresca l’acqua.

Suoni SC • SCH

Ho visto un film in cui persone vestite da scheletri si scambiavano scherzi orribili.

Mio nonno dice che quando era piccolo i pattini venivano chiamati schettini. Alcuni scienziati sostengono che gli uomini discendono dalle scimmie, ma io mi sono guardato allo specchio e mi sembra che abbiano preso un grosso abbaglio.

Questo è il testo di una vecchia canzone:

Dal cucuzzolo della montagna con la neve alta così per la valle noi scenderemo con ai piedi un paio di sci.

E io aggiungo: – Scivolando e fischiettando scieremo in allegria.

Suoni CU • QU • CQU

Qualcuno ha bussato alla porta.

Lo zio vuole cuocere i cuori di carciofo.

Il boscaiolo scuote i rami della quercia per far cadere le ghiande. Quando vedo una bella pizza mi viene l’acquolina in bocca.

Uso dell’H

Ho accompagnato Giulia al maneggio perché a lei piace tanto andare a cavallo.

Lo scorso anno hai trascorso gran parte del tuo tempo libero ai giardini a giocare a pallone.

Quest’anno, invece, hai deciso di iscriverti a un corso di nuoto.

I miei genitori avevano deciso di andare a trovare i loro amici a Roma, ma hanno dovuto rinunciare perché la mamma non aveva ferie.

Quando ho letto il libro che hai regalato a mio fratello ho pensato: “Oh, che bella storia!”.

Vorrei farti un regalo. Puoi scegliere: o un libro o un gioco in scatola.

Ahi, che male! Non ho fatto attenzione ai gradini e ho fatto un bel ruzzolone!

Nome e cognome

Sottolinea la parola scritta nel modo corretto e cancella quella sbagliata.

Per assistere alla partita della nazionale, molti italiani/itagliani si sono recati in Spania/Spagna.

Nella Valle dei Templi, in Siciglia/Sicilia, si possono ammirare resti risalenti all’epoca della Magna/Magnia Grecia.

I bambini stranieri/stragneri che frequentano la mia scuola provengono soprattutto da Paesi orientali.

Tutti i mercoledì utilizziamo l’aula di disegno/disegnio.

Gli aglievi/allievi della scuola di pianoforte hanno dato un saggio musicale per le loro famiglie/familie.

Il cigliegio/ciliegio in giardino è ricoperto di fiori bianchi.

Sul ciglio/cilio della strada c’è un’automobile abbandonata.

Scrivi la parola che corrisponde alla definizione. Poi riporta le lettere nello schema in basso. Apparirà il nome di un eroe dei fumetti!

Il settimo mese dell’anno.

di nulla.

risultato di 10 x 100 000.

Un persona super precisa.

Il seme della pigna che viene utilizzato per fare il pesto.

Per ogni suono, scrivi due parole.

Nome e cognome Data

Per ogni frase, sottolinea la parola scritta in modo sbagliato e scrivila nel modo corretto. Ieri per strada ho assistito a una sciena, triste e comica allo stesso tempo: un signore è scivolato su una buccia di banana. La maestra ci ha dato uno sciema per memorizzare le preposi zioni e gli articoli.

Che schiagura! Il pesciolino rosso è saltato fuori dall’acquario. In teatro, sul palcoscienico, gli attori stanno recitando il terzo atto di una divertente commedia.

I passeggeri sono sciesi dall’aereo e si avviano al ritiro dei bagagli.

L’uschita di emergenza è ben segnalata, ma è difficile da raggiungere.

Scrivi la parola che corrisponde alla definizione.

Poi riporta le lettere nello schema in basso. Apparirà un nome. Sei capace di darne la definizione?

Un gruppo di api. 4

Lo usano i vigili e gli arbitri.

Animaletto dalla lunga coda che si arrampica sugli alberi.

Un tipo di scimmia.

Si mette attorno al collo per ripararsi dal freddo.

La fai quando devi decidere tra due cose.

Se la mettevano sulla faccia gli attori nel teatro greco.

Lo era Albert Einstein.

Definizione:

Scrivi due parole con:

SC (suono della parola pesce)

SC (suono della parola scatola)

SC (suono della parola schiena)

Nome e cognome

Data

Per ogni frase, sottolinea la parola scritta nel modo sbagliato e scrivila nel modo corretto.

La mamma, quando va al supermer cato, aquista sempre il latte fresco.

Il nonno, cualche volta, quando guarda la televisione, si addor menta.

La nostra vicina di casa aspetta un bambino e ha comperato una qulla per quando nascerà.

La quriosità aiuta a conoscere cose nuove.

Ti serve un quaderno? Prendine uno cualunque nel cassetto!

Quasi ogni giorno salta la corrente, per ché si verifica un cortocirquito nell’impianto elettrico.

Scrivi la parola che corrisponde alla definizione. Poi riporta le lettere nello schema in basso. Apparirà il nome di una persona che usa la maschera, ma non a Carnevale.

Il rapace che vive sulle vette delle montagne. 2

L’azione che fa il cuoco in cucina. 5 8

Lo trovi sul letto, sul divano e… sotto il gatto. 1 9

Si usa sotto le scarpe, per le borsette e per le cinture. 7

Sono differenti quelli per i pesci di mare e quelli per i pesci di acqua dolce. 6

Quelli di ghiaccio stanno nel freezer o nelle bibite. 3

Prima di imboccarla, bisogna diminuire la velocità. 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Per ogni suono, scrivi due parole.

Nome e cognome Data

Completa. Poi colora: in rosa se hai inserito un verbo; in verde se hai inserito una congiunzione; in giallo se hai inserito una preposizione; in azzurro se hai inserito un nome.

Non so se offrire una fetta di torta un gelato. insegnato tuoi genitori come utilizzare il nuovo cellulare.

I genitori della scuola firmato una petizione perché per l’ prossimo venga costruito un campo da calcio da pallacanestro.

I bambini partecipato un corso di nuoto e ricevuto un attestato.

La mamma regalato mia sorella un bellissimo ombrellino pois.

Leandra detto tuo fratello che andrà Torino visitare il Museo Egizio.

Completa inserendo la forma corretta tra quelle indicate tra parentesi. Sandro è tornato a Milano: ( lo/l’ho) incontrato ieri. La mamma ha comperato ( la/l’ha) verdura e ( la/l’ha) lavata prima di cucinarla.

La nonna aveva una brutta tosse e ( la/l’ha) curata con una nuova medicina. Guarda quella casa: ( l’anno/l’hanno) ridipinta completamente ( l’anno/l’hanno) scorso. ( Lo/L’ho) scoiattolo è salito sul ramo e il turista ( la/l’ha) fotografato. Il papà ha portato ( la/l’ha) macchina dal meccanico che ( la/l’ha) riparata e poi ( la/l’ha) riverniciata.

Nome e cognome Data

GRAMMATICA FUNZIONALE

Colora solo i nominali.

la biciclette in bagnino dalla camaleonte raggio

scrive comunque uno ballano marmotte squadra ballerine mai

Completa segnando con una X .

I nominali hanno la funzione di: indicare animali, persone, cose, sentimenti. far capire se l’oggetto indicato è maschile o femminile. indicare le caratteristiche di ciò di cui si parla.

I nominali sono: i nomi.

gli aggettivi. gli articoli.

GRAMMATICA ESPLICITA (MORFOLOGIA)

Per ogni affermazione, segna V (vero) oppure F (falso).

Tutti i nomi hanno la radice. V F

Tutti i nomi hanno il prefisso. V F

Solo alcuni nomi hanno la desinenza. V F

Alcuni nomi possono avere prefisso e suffisso. V F

Nessun nome può avere il suffisso. V F

Cancella le parole sbagliate.

Il nome è una parte variabile/invariabile del discorso. Il nome si può chiamare anche sostantivo/predicato In un nome si analizza il genere/la coniugazione

Il nome non cambia/cambia di numero.

Nome e cognome

Data

Completa le tabelle segnando con delle X .

Comune Proprio Maschile Femminile Singolare Plurale infermiere

poeta cognata

Barbie fiore lavatrice lance

Italia pescispada mandria

Dante presidi

Primitivo

tavolo

gambetta gamba

portavaso tacchino gregge

gambale tacchetto fratellanza tavolata

serpentello fratellastro

Nome e cognome

Data

Completa la frase colorando la scelta corretta.

I nomi maschili che terminano: in O oppure E fanno il plurale in I E in A fanno il plurale in E I

I nomi femminili che terminano: in A fanno il plurale in E A in E fanno il plurale in I E

Colora in rosso il quadratino accanto ai nomi di genere indipendente, in blu quello accanto ai nomi di genere promiscuo, in arancione quello accanto ai nomi di genere comune.

nuora musicista canguro nipote frate custode fratello cantante tigre moglie insegnante struzzo

Cancella le parole sbagliate.

I nomi variabili cambiano/non cambiano dal singolare al plurale.

I nomi invariabili cambiano/non cambiano dal singolare al plurale.

I nomi difettivi possono essere usati solo al singolare o solo al plurale/solo al singolare

Per ogni nome, scrivi se è variabile (V), invariabile (I), difettivo (D), sovrabbondante (S). tenebre caffè sangue metropoli fame specie cinema equatore filo ferie orecchio bontà re morbillo biologia tavolo forbici foto ciglio gru

Nome e cognome Data

Completa segnando con una X .

I modificanti sono: i nomi e gli aggettivi.

Colora solo i modificanti. sinceramente sincero sincerità veloce velocità velocemente teatro buono gioca in colorato la ieri non luna

Completa la tabella inserendo al posto giusto i modificanti che hai colorato nell’esercizio precedente.

Aggettivi

Avverbi

Completa segnando con una X .

I modificanti hanno la funzione di: indicare le caratteristiche dei nomi e dei verbi. indicare animali, persone, cose, sentimenti. indicare il tempo e il luogo.

Sottolinea i modificanti.

Il commesso rispose cortesemente alla signora.

Il famoso direttore d’orchestra ricevette gli applausi del pubblico. Mio fratello non verrà alla festa.

Il famoso atleta ha vinto meritatamente la medaglia. Ieri ho comperato un vestito nuovo. i verbi e i nomi. gli aggettivi e gli avverbi.

Nome e cognome

Per ogni affermazione, segna V (vero) oppure F (falso).

Tutti gli aggettivi sono qualificativi.

I gradi dell’aggettivo qualificativo sono: positivo, comparativo, superlativo.

L’aggettivo possessivo può avere il grado superlativo.

L’aggettivo può avere il prefisso.

L’aggettivo non può avere il suffisso.

L’aggettivo può svolgere il ruolo di sostantivo.

Cancella le parole sbagliate.

L’aggettivo è una parte invariabile/variabile del discorso.

L’aggettivo è sempre/può essere accompagnato dall’articolo.

L’aggettivo concorda/non concorda con il nome a cui si riferisce.

L’aggettivo non può cambiare/può cambiare di genere e di numero.

Per ogni affermazione, segna V (vero) o F (falso).

Gli avverbi possono essere di modo, tempo, luogo, quantità, affermazione, negazione, dubbio. V F

Gli avverbi si aggiungono solo ai verbi.

V F

Gli avverbi si aggiungono a verbi, aggettivi, avverbi. V F

Le locuzioni avverbiali hanno la stessa funzione degli avverbi. V F

Cancella le parole sbagliate.

L’avverbio è una parte variabile/invariabile del discorso.

L’avverbio accompagna sempre/talvolta il verbo.

L’avverbio può/non può cambiare di genere e numero.

L’avverbio concorda/non concorda con la parola che accompagna.

Sottolinea in rosso gli aggettivi e in blu gli avverbi.

Il fratello di Filippo piange sempre.

La signora Martina abita al primo piano.

Rocco non trova il quaderno nuovo.

Il ghiro pigro entrò velocemente nella tana.

Ogni mattina esco presto di casa.

Nome e cognome

Data

Completa la tabella segnando il grado di ogni aggettivo con delle X .

Comparativo Superlativo

Positivo Maggioranza Minoranza Uguaglianza Assoluto Relativo stratopico

bugiardo

più stanco

il più stanco brava come meno piccolo di ottimo

Completa inserendo l’aggettivo possessivo adatto.

Michela è andata in montagna con i amici.

Alla fine della lezione ogni bambino ha messo il quaderno nell’armadio. Ho incontrato Ada, Carlo e i genitori.

Ti conosco bene e so che i passatempi preferiti sono gli scacchi e i giochi enigmistici.

Scusateci, abbiamo preso i zaini, anziché i nostri.

Completa segnando con una X .

Nell’ultima frase dell’esercizio precedente il termine nostri è: un nome. un aggettivo. un pronome.

Colora in giallo gli aggettivi dimostrativi, in azzurro gli aggettivi numerali, in rosa quelli indefiniti.

questo qualche quello nessuna terzo centoventidue medesimo parecchio tre alcune

Nome e cognome Data

Per ogni affermazione, segna V (vero) oppure F (falso).

Il verbo è una parte invariabile del discorso.

I verbi hanno solo la forma attiva.

I verbi ausiliari hanno una coniugazione propria.

I verbi della seconda coniugazione hanno l’infinito che termina in -ere.

I modi dei verbi possono essere finiti o indefiniti.

F

F

F

F

F

Il modo indicativo si usa per esprimere un dubbio, un’incertezza. V F

Cancella le parole sbagliate.

I tempi composti di un verbo si formano con un ausiliare/una coniugazione.

Il modo indicativo indica azioni reali, certe/ incerte, possibili.

Il modo congiuntivo indica azioni reali, certe/ incerte, possibili

I modi infiniti hanno/non hanno la persona.

Completa la tabella inserendo le voci verbali al posto giusto. sia • sei • ebbi • abbia • mangiassimo • mangiammo • giocò • giocasse • ebbe cantato • abbia cantato • hanno ballato • avessero ballato

Indicativo

Scrivi il tempo di ogni voce verbale (modo indicativo).

Io andrò

Egli andò

Tu avevi sentito

Noi abbiamo cantato

Essi partirono

Voi avrete giocato

Congiuntivo

Nome e cognome

Data

Completa la tabella inserendo le voci verbali al posto giusto.

avrei • avesse • fossimo stati • sareste stati • sarebbe • sia • dormirebbe • dormisse • sia venuto • sarebbero venuti • fuggissimo • fuggiremmo

Condizionale

Congiuntivo

Completa la tabella segnando con delle X , come nell’esempio.

Tempo Modo indicativo Modo congiuntivo Tempo semplice Tempo composto presente X X X

passato prossimo trapassato trapassato prossimo passato imperfetto

Volgi ogni voce verbale al modo e tempo richiesto, come nell’esempio.

Io ho visto congiuntivo presente che io veda

Noi abbiamo avuto congiuntivo imperfetto

Io dormirò congiuntivo passato

Voi saltaste congiuntivo trapassato

Che tu mangi indicativo presente

Che voi aveste salutato indicativo futuro semplice

Che essi abbiano visto indicativo passato remoto

Che tu abbia sognato indicativo passato prossimo

Nome e cognome

Data

Studia la coniugazione di alcuni verbi irregolari della 1 a coniugazione .

indicativo congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente vado vai va andiamo andate vanno andrò andrai andrà andremo andrete andranno andai andasti andò andammo andaste andarono vada vada vada andiamo andiate vadano andassi andassi andasse andassimo andaste andassero andrei andresti andrebbe andremmo andreste andrebbero

va’ vada andiamo andate vadano

indicativo congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente do dai dà diamo date danno darò darai darà daremo darete daranno

diedi/detti desti diede/dette demmo deste diedero/dettero dia dia dia diamo diate diano dessi dessi desse dessimo deste dessero darei daresti darebbe daremmo dareste darebbero da’ dia diamo date diano

indicativo congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente sto stai sta stiamo state stanno starò starai starà staremo starete staranno stetti stesti stette stemmo steste stettero stia stia stia stiamo stiate stiano stessi stessi stesse stessimo steste stessero starei staresti starebbe staremmo stareste starebbero sta’ stia stiamo stiate stiano

Nome e cognome Data

Studia la coniugazione di alcuni verbi irregolari della 2 a coniugazione .

indicativo

congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente paio pari pare paiamo parete paiono parrò parrai parrà parremo parrete parranno parvi paresti parve paremmo pareste parvero paia paia paia paiamo paiate paiano paressi paressi paresse paressimo pareste paressero parrei parresti parrebbe parremmo parreste parrebbero

indicativo

congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente pongo poni pone poniamo ponete pongono porrò porrai porrà porremo porrete porranno posi ponesti pose ponemmo poneste posero ponga ponga ponga poniamo poniate pongano ponessi ponessi ponesse ponessimo poneste ponessero porrei porresti porrebbe porremmo porreste porrebbero poni ponga poniamo ponete pongano

indicativo

congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente posso puoi può possiamo potete possono potrò potrai potrà potremo potrete potranno potei potesti poté potemmo poteste poterono possa possa possa possiamo possiate possano potessi potessi potesse potessimo poteste potessero potrei potresti potrebbe potremmo potreste potrebbero

Nome e cognome

Data

Studia la coniugazione di alcuni verbi irregolari della 3 a coniugazione

MORIRE

indicativo

congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente muoio muori muore moriamo morite muoiono morirò morirai morirà moriremo morirete moriranno morii moristi morì morimmo moriste morirono muoia muoia muoia moriamo moriate muoiano morissi morissi morisse morissimo moriste morissero morirei (morrei) moriresti (morresti) morirebbe (morrebbe) moriremmo (morremmo) morireste (morreste) morirebbero (morrebbero) muori muoia moriamo morite muoiano

indicativo congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente salgo sali sale saliamo salite salgono salirò salirai salirà saliremo salirete saliranno salii salisti salì salimmo saliste salirono salga salga salga saliamo saliate salgano salissi salissi salisse salissimo saliste salissero salirei saliresti salirebbe saliremmo salireste salirebbero sali salga saliamo salite salgano

indicativo

congiuntivo condizionale imperativo presente futuro semplice passato remoto presente imperfetto presente presente vengo vieni viene veniamo venite vengono verrò verrai verrà verremo verrete verranno venni venisti venne venimmo veniste vennero venga venga venga veniamo veniate vengano venissi venissi venisse venissimo veniste venissero verrei verresti verrebbe verremmo verreste verrebbero vieni venga veniamo venite vengano

Attività e consigli per l’insegnante

L’abilità nella lettura e la lettura scorrevole sono il primo passo per la comprensione di ciò che si legge.

La comprensione di un testo letto rientra nell’ambito della metacognizione, cioè della consapevolezza dello scopo per cui leggo, del modo in cui leggo, della strategia che metto in atto per leggere e infine capire se “ho capito” ciò che ho letto. Si legge per essere informati, per rilassarsi, per comunicare, per comprendere a quale fermata dell’autobus scendere…

Un approccio metacognitivo alla lettura permetterà di raggiungere tre obiettivi importanti: affinare le strategie per ottimizzare la lettura ; comprendere gli scopi della lettura ; acquisire la consapevolezza delle caratteristiche dei diversi testi (tipologie testuali).

Giunti nell’ultimo biennio della Scuola Primaria gli allievi e le allieve dovrebbero aver acquisito la capacità di leggere in modo fluido e veloce.

Se così non fosse, sarà necessario invitarli a leggere a voce alta brani inizialmente brevi e poi via via sempre più lunghi.

Per coinvolgerli maggiormente, invitarli a: drammatizzare una scena teatrale, leggendo con intonazioni differenti le varie parti; immaginare di essere uno/a speaker radiofonico/a o televisivo/a, che deve essere chiaro/a nella lettura e espressivo/a per poter mantenere alto il livello di attenzione di chi ascolta; ascoltare la lettura dell’insegnante perché essa offre ai bambini e alle bambine un modello di lettura espressiva, con un uso corretto delle pause e la giusta modulazione della voce.

La comprensione del testo

La comprensione di un testo è un processo dinamico che mette in collegamento le informazioni date dal testo con quanto gli alunni e le alunne già conoscono: è dunque un processo complesso, ma fondamentale; e il compito della scuola è proprio quello di fornire agli allievi e alle allieve i mezzi adeguati per effettuare queste operazioni mentali.

Perciò è importante che gli allievi e le allieve siano stimolati con molte e differenti attività di comprensione del testo: riconoscimento degli elementi fondamentali e dei collegamenti tra le parti, inferenze semantiche, deduzione dal contesto del significato lessicale di parole sconosciute.

Per chiarire quali siano le attività di comprensione che vanno scandite durante il percorso è utile rifarsi al Quadro di Riferimento Invalsi

Attività e consigli per l’insegnante

Macro aspetti della comprensione desunti dal Quadro di Riferimento Invalsi

Individuare, con una lettura selettiva, le informazioni richieste, anche espresse in codici diversi.

Localizzare e individuare informazioni all’interno del testo

Ricostruire il significato del testo, a livello locale o globale

Effettuare confronti e distinguere l’informazione che risponde in modo pertinente alla domanda da informazioni concorrenti presenti nel testo e/o richiamate nei distrattori.

Riconoscere l’informazione richiesta presentata in una forma parafrastica.

Individuare informazioni discriminando l’informazione richiesta da altre informazioni.

Ricavare il significato di parole o espressioni dal contesto. Identificare il riferimento testuale che lega fra loro frasi o parti del testo.

Ricostruire la sequenza, temporale e/o logica, di fatti, anche quando l’intreccio non la rispetta.

Mettere in relazione informazioni, implicite o esplicite.

Fare inferenze semplici o complesse.

Riconoscere il tema o l’argomento principale di un testo.

Cogliere le intenzioni, il punto di vista dell’autore o lo scopo per cui il testo è stato scritto.

Cogliere il messaggio che il testo vuole comunicare.

Riflettere sul contenuto o sulla forma del testo

Cogliere la struttura e l’organizzazione formale del testo.

Riconoscere nel testo argomentativo tesi, obiezioni e controobiezioni e le loro relazioni reciproche.

Riconoscere tipo, genere e forma del testo.

Riconoscere figure retoriche e usi figurati del linguaggio.

Riconoscere la funzione logico-sintattica di frasi o la relazione tra frasi o parti del testo.

Gli ambiti su cui vertono i quesiti di riflessione sulla lingua sono: ortografia morfologia formazione delle parole lessico e semantica sintassi testualità

Oltre agli esercizi di comprensione del testo che sono proposti in modo organico e per step successivi in tutti i volumi di questo corso, si consigliano agli insegnanti altre attività: discussione libera su libri letti collettivamente: in questo modo si favorisce il confronto e la capacità di esprimere le proprie conoscenze; pro e contro : gli allievi e le allieve saranno suddivisi in due gruppi: un gruppo esporrà gli aspetti positivi di quanto letto, l’altro quelli negativi; emozioni e fatti: gli allievi e le allieve saranno suddivisi in due gruppi: un gruppo riassumerà i fatti esposti nel testo, l’altro le emozioni che il testo voleva suscitare; cut up: è una tecnica particolare che prevede il taglio della storia in sequenze che vengono poi mescolate in un ordine diverso; i bambini e le bambine potranno così inventare nuove storie; frammenti : raccolta, in un cartellone, di frasi o di paragrafi tratti dai testi letti che hanno suscitato maggiori emozioni.

Nome e cognome Data

La mamma si era raccomandata: – Assaggia tutto, non avanzare nulla.

La bambina aveva annuito, anche se sperava che in tavola non ci fosse il riso.

“Il riso non mi piace, non mi è mai piaciuto” disse tra sé. “Il riso lo mangiano i merli!”.

Ma a casa di Sunita, come aveva temuto, c’erano riso, lenticchie e ceci.

“Tutti semi” pensò la bambina.

La bambina, che si chiamava Luisa, non sapeva come comportarsi. Non voleva essere scortese con i genitori indiani della sua compagna di scuola, che erano giunti in Italia da poco tempo e non conoscevano ancora bene l’italiano, ma i semi proprio non le piacevano.

“Non sono un merlo” continuava a pensare.

Sunita, che aveva imparato l’italiano in pochi mesi, ma che aveva anche imparato a riconoscere da un solo sguardo ciò che pensavano le persone, provò ad aiutare l’amica.

– Vuoi qualcos’altro? Piselli, spinaci, insalata?

La lista era lunga, ma non comprendeva la carne, di cui Luisa era ghiotta.

– Noi siamo vegetariani – disse Sunita.

I genitori di Sunita guardavano Luisa e pensavano che fosse timida.

– Mangia, cara, serviti di tutto quello che vuoi! – le dicevano. – Poi andrete a giocare.

Ma Luisa esitava. Non si era ancora servita.

Non sapeva come fare a rifiutare, senza offendere gli ospiti che continuavano a guardarla e a incoraggiarla con tanta gentilezza.

Fu allora che Sunita ebbe l’idea. Si versò due cucchiaiate di riso e tracciò nel piatto con la forchetta strani segni che a Luisa parevano geroglifici.

– Ho scritto in hindi, la mia lingua, – disse.

– Cosa hai scritto?

– Vuoi saperlo? – chiese Sunita ridendo. – Dammi il tuo piatto.

Luisa porse il piatto e Sunita vi versò il riso. Poi iniziò a scrivere in italiano la stessa frase, disponendo i chicchi a forma di lettere dell’alfabeto.

Scrisse: IL RISO FA RIDERE.

– Il riso fa ridere? – domandò Luisa.

– Sì.

– E gli uccelli non lo sanno? – chiese.

– Non lo so – rispose Sunita. – Tu che cosa pensi?

– Penso che non lo sappiano, perché sono merli – rise Luisa. All’improvviso le era venuta una gran fame.

Non aveva mai voluto assaggiare il riso, ma davanti ai genitori di Sunita che la guardavano gioiosi, Luisa pensò che avrebbe potuto provare: infilò la forchetta nel piatto e si mise in bocca, una dopo l’altra, la R, la L, la S e la O. In due morsi addentò l’articolo IL e il verbo FA.

La parola RIDERE fu lasciata per ultima, ma le sembrò che fosse quella che le piaceva di più.

E. Nava, Bambini del mondo, Einaudi Ragazzi

LE INFORMAZIONI ESPLICITE

Rispondi.

Perché Luisa pensa che il riso non sia un cibo adatto a lei?

Perché Luisa non sapeva come comportarsi a casa di Sunita?

Perché i genitori di Sunita non cucinano la carne?

Quale idea trova Sunita per invogli are Luisa a mangiare?

LE RELAZIONI TRA GLI ELEMENTI DEL TESTO

Con quali parole puoi sostituire quella evidenziata?

Luisa porse il piatto e Sunita vi versò il riso.

Nell’alfabeto. Nel piatto. Nel riso.

E gli uccelli non lo sanno?

IL SIGNIFICATO LETTERALE DELLE PAROLE

Scrivi il significato di ogni parola.

Annuire:

Vegetariano:

Geroglifico:

L’ hindi è: un dialetto italiano. la lingua indiana. un’antica lingua che si parlava in Italia.

IL SIGNIFICATO FIGURATO DELLE PAROLE

Con quali parole puoi sostituire quella evidenziata? Segna con una X .

Dire a una persona sei un merlo significa dire: sei molto intelligente. sei vegetariano. sei un credulone.

Nome e cognome

Tutti i sabati la stessa storia: megaspesa al supermercato.

– Come fate a dire che è divertente riempire il carrello della spesa con decine di barattoli di conserva, montagne di carta igienica e tonnellate di pacchi di pasta? – brontola Sara, seduta sul sedile posteriore della macchina, durante il tragitto di ritorno dal supermercato.

Oggi fare la spesa è stato anche peggio del solito.

Prima di uscire di casa, Sara aveva chiesto di poter comprare uno zaino nuovo.

– Vedremo – aveva risposto la mamma distrattamente.

“Vedremo equivale a un sì”, aveva concluso Sara tra sé. E così, una volta tanto, aveva seguito i suoi nella maratona tra un reparto e l’altro senza lamentarsi del male ai piedi o di non poter vedere il suo telefilm preferito.

E una volta nel reparto “articoli scolastici”, che gioia vederlo là: lo zaino dei suoi sogni, rosa e con le tasche a forma di cuore…

Ma proprio mentre, al colmo della soddisfazione, stava per metterlo nel carrello della spesa, ecco che suo padre l’aveva bloccata:

– Posa immediatamente quella roba!

– Ma perché, papà? Ne ho assolutamente bisogno!

– Come fai ad aver bisogno di uno zainetto nuovo? – era intervenuta la mamma. – Che mi dici di quello che ti ho comprato l’anno scorso?

– Ma uno zainetto verde mela con tanto di orsetti in pigiama è da poppanti! Alla mia età non va più bene!

– Di’ un po’, signorina, ti sei dimenticata le storie che avevi fatto per avere quello zainetto? – le aveva ricordato la mamma.

– Ma è passato un mucchio di tempo!

– Adesso ascoltami bene! – aveva tagliato corto il papà. – La verità è che tu desideri uno zainetto nuovo, ma non tentare di convincerci che ne hai bisogno!

L. Jaffé - L. Saint-Marc, Il denaro, Il Capitello

Rispondi segnando con una X .

Perché a Sara non piace andare al supermercato?

Perché deve stare seduta sul sedile posteriore dell’automobile.

Perché lei lo ritiene noioso.

Perché è peggio del solito.

Perché Sara in questa occasione segue i genitori senza lamentarsi?

Sara non ha male ai piedi.

Oggi non ci sono telefilm interessanti alla televisione.

Sara è convinta che i genitori le compreranno uno zainetto nuovo.

Perché Sara afferma di avere assolutamente bisogno di uno zaino nuovo?

Perché quello precedente è rovinato.

Perché ritiene che quello che possiede sia adatto solo a bambini piccoli.

Perché tutte le sue compagne hanno zainetti rosa.

Perché i genitori non comprano lo zainetto a Sara?

Perché non hanno molti soldi da spendere.

Perché sono convinti che Sara non ne abbia bisogno.

Perché Sara non aveva chiesto di mettere lo zainetto nel carrello.

Che cosa ricorda la mamma a Sara?

La mamma dice che Sara fa sempre un sacco di storie per nulla.

La mamma le dice che già l’anno precedente aveva insistito per avere un altro zainetto.

La mamma le dice che non serve prendere lo zaino nuovo.

Che cos’è una maratona?

Una corsa a ostacoli.

Un modo per definire il momento della spesa.

Una camminata lunga e faticosa.

GRAMMATICA

Completa segnando con una X

Megaspesa e supermercato sono due nomi che hanno: un prefisso. un suffisso.

Articolo è una parola polisemica, cioè che ha molti significati.

Segna con quattro X i diversi significati della parola articolo.

Ciascuno degli scritti di cui si compone un giornale.

Categoria grammaticale.

Una pagina di quaderno.

Ciascuna delle parti che compongono una legge o un regolamento.

Una merce.

Un capitolo di un libro.

Nel testo è presente un flashback. Sottolinealo.

LE INFERENZE

Secondo te, la richiesta di uno zaino nuovo è un desiderio di Sara o un reale bisogno? Motiva la tua risposta sul quaderno.

Nome e cognome Data

La nonna che sta in città vuole sempre sapere tutto delle vacanze di Giulia. E quando Giulia ha finito di raccontare, ogni volta le domanda: – Sì, ma la cosa più bella quale è stata? È difficile rispondere perché di cose belle ne succedono così tante!

Sono belle le torte di sabbia e sono belli i buchi nella spiaggia che ci stai dentro con i piedi, i tuffi nel mare, e gli spruzzi che fai quando corri sul bagnasciuga.

Sono belle le onde alte, è bello il vento, sono belli i pesci sul banchetto di Carlone, anche se i polpi fanno un po’ pena. È bello l’odore del gelsomino e cercare le chiocciole in giardino dopo la pioggia è bellissimo.

Sono belli i gabbiani e, quando i gabbiani volano via, sono belle le piccole impronte che lasciano sulla spiaggia.

Raccogliere i sassi e i vetri lisci è bello, trovare un osso di seppia o un guscio di riccio è bello.

Insomma, tutto è bello, e dire quale è stata la cosa più bella è difficile, difficilissimo. Però questa volta Giulia lo sa quale è stata la cosa più bella e non ha bisogno di pensarci tanto.

– La cosa più bella è stato il giro in barca che ho fatto con Carlone, anche se ho dovuto alzarmi così presto che avevo un sonno che quasi non riuscivo a tenere gli occhi aperti.

– Allora finalmente sei andata sull’isola! – dice la nonna.

– No – risponde Giulia. – All’isola non ci sono andata. Carlone ci voleva andare, ma io gli ho detto di fare un altro giro. Sai, mi ha insegnato a pescare.

– Non ti sei fatta portare all’isola? Come mai? Dicevi sempre di volerci andare per scoprire se lì abitava un vecchio marinaio che da giovane era un pirata. – Siamo andati un po’ vicino, ma non tanto. Non volevo disturbare il vecchio marinaio che abita nel faro...

– Hai fatto bene, non è educato disturbare i vecchi marinai al mattino presto – dice la nonna. E naturalmente dice così perché ha capito: certi marinai, che da giovani sono stati pirati, con la maglia a righe bianche e rosse e dodici cuori sul braccio, esistono solo se nessuno li va a cercare.

– Vieni – dice la nonna. – Andiamo a fare una passeggiata, ti voglio raccontare la storia di un pirata che tutti chiamavano il Corsaro Nero. Fuori, la città si accende di mille luci. G. Quarzo, Giulia e il pirata, Motta Junior

LE INFORMAZIONI ESPLICITE

Rispondi.

Perché per Giulia, quando ritorna dalle vacanze, è difficilissimo raccontare alla nonna la cosa che le è piaciuta di più?

Perché, invece, questa volta, riesce a farlo?

Qual è l’avvenimento che Giulia racconta alla nonna?

Perché Giulia voleva andare sull’isola?

Perché, invece, non ci è andata?

LE INFERENZE

La frase “certi marinai, che da giovani sono stati pirati, con la maglia a righe bianche e rosse e dodici cuori sul braccio, esistono solo se nessuno li va a cercare”, significa che:

non si devono cercare questi pirati perché è bello solo immaginarli. non si devono cercare questi pirati perché non esistono. non si devono andare a cercare questi pirati perché sono pericolosi.

IL CONTESTO

Completa.

I personaggi del racconto sono

I personaggi dell’episodio ricordato sono

Il luogo in cui si svolge la storia è

Il luogo in cui si svolge l’episodio raccontato è

L’argomento è

GRAMMATICA

Scrivi se si tratta di superlativo assoluto o superlativo relativo.

Difficilissimo:

La cosa più bella:

Nome e cognome Data

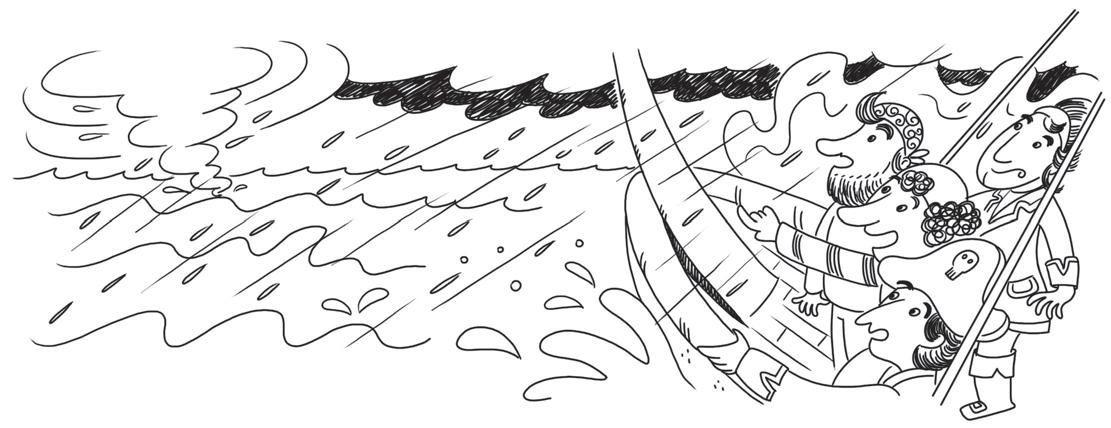

Ulisse, sulla sua barca a vela, dopo aver tanto navigato, stanco di onde, stanco di pesci, stanco di sale, voleva tornare a casa, ma non soffiava un filo di vento: la barca era in mezzo al mare.

A un tratto le onde si mossero e uscì la testa bianca di Nettuno, dio del mare.

– Che cosa fai, Ulisse? – chiese.

– Aspetto il vento, e mi annoio – rispose Ulisse.

– Mi annoio anch’io – disse Nettuno.

– Facciamo una gara: tu con la barca, io a nuoto.

– A remi? – disse Ulisse. – Non ce la posso fare contro di te!

– No, con un po’ di vento – disse Nettuno. – Vediamo chi arriva prima all’isolotto.

– Se vinco, che cosa avrò? – chiese Ulisse.

– Vento sicuro fino a casa. Ma, se perdi, resterai sempre in mare. Accetti?

Ulisse pensò un poco, poi disse: – Accetto! Dammi un po’ di vento.

Nettuno allora soffiò in una conchiglia e chiamò Noto, un venticello che dormiva su un’isola poco lontano.

– Mettiti dietro la barca di Ulisse e soffia un pochino – disse Nettuno. – Soffia leggero come di solito fai: quanto basta perché la barca vada.

– Obbedisco, padre – disse Noto, e cominciò a soffiare leggero sulla vela di Ulisse, che si tese mentre la prua cominciava a tagliare l’acqua marina.

– Via! – gridò Nettuno, e cominciò a nuotare con gran potenza, mentre Ulisse, manovrando vela e timone, sfruttava il venticello. Ulisse era un bravissimo marinaio: ma Nettuno, con le lunghe braccia e gambe, fuggiva avanti nell’acqua.

– Soffia un po’ di più, Noto, per favore! – diceva Ulisse al vento.

– Non posso, Ulisse – diceva Noto. – Non posso disobbedire a Nettuno. Vuoi che mi rinchiuda per punizione in un vaso, come ha fatto l’altro giorno con mio fratello Maestrale, che gli aveva disobbedito?

– Eh, già, non puoi disobbedire: devi restare sempre dietro la barca, ricorda! – disse Ulisse, e prese dal fondo della barca un sacchetto di pepe di Rodi, e lo lanciò nell’aria.

– EEEEEEETCIUUM! – starnutì Noto, mandando un potentissimo soffio sulla vela: la barca balzò avanti, raggiungendo Nettuno.

Ulisse buttò altro pepe.

– EEEEEEETCIUUM! – starnutì Noto, gonfiando la vela, e la barca filava tre volte più veloce di prima.

Con sette manciate di pepe, Ulisse arrivò all’isolotto, e aspettò Nettuno.

– Come hai fatto ad arrivare così presto, con così poco vento? – chiese il dio. – Forse Noto mi ha disobbedito?

– No, certo! – disse Ulisse. – Si è messo a fare starnuti. Deve aver preso il raffreddore! Nettuno, che forse sapeva che cos’era accaduto o forse no, scoppiò a ridere e ordinò ai venti di spingere la barca di Ulisse fino a Itaca, dov’era la sua casa.

Roberto Piumini, Mi leggi un’altra storia? Edizioni EL

IL CONTESTO

Completa segnando con una X .

I personaggi del racconto sono: verosimili. reali. fantastici.

Il tempo in cui è ambientato il racconto è: indefinito. reale.

I luoghi in cui è ambientato il racconto sono: reali. fantastici. verosimili.

LE INFERENZE

Completa segnando con una X . Il protagonista supera la difficoltà : con la forza. con l’astuzia. con il coraggio.

LE INFORMAZIONI ESPLICITE

Rispondi.

Perché Nettuno propone una gara a Ulisse?

Perché il venticello Noto non vuole disubbidire a Nettuno?

Perché Ulisse si annoia?

GRAMMATICA

EEEEEEETCIUUM! è un’ onomatopea . Segna con delle X solo le onomatopee.

BRRR! CIAO! SLAMM! SIGH! HO Completa.

Venticello e isolotto sono nomi: alterati. derivati. composti.

La funzione didattica

Imparare a riassumere è un’attività che richiede molte e complesse abilità, che devono essere acquisite in modo graduale e consapevole.

La capacità di sintetizzare è una competenza fondamentale per la costruzione di un efficace metodo di studio.

Un buon metodo di studio, infatti, non si insegna e non si impara: “si costruisce” mettendo in atto abilità, conoscenze e competenze.

Il metodo di studio rientra nell’ambito della metacognizione proprio perché implica una consapevolezza della finalità, della capacità di comprensione, dell’utilizzo delle proprie conoscenze.

Abilità

Attività e consigli per l’insegnante

Strategie Scopo Fatti Inferenze Sintesi Mappa

COMPETENZE

METODO DI STUDIO

ACQUISIRE INFORMAZIONI

ELABORARE INFORMAZIONI

RIPETERE INFORMAZIONI

Anche il percorso per arrivare all’abilità di “fare un riassunto” dovrebbe nascere dalla motivazione.

Per questo, prima di affrontare le diverse tappe, si potrebbe ricorrere al “problem solving”. Leggere un testo narrativo agli alunni e alle alunne chiedere loro di raccontare brevemente la trama.

Si potrebbe anche farli lavorare in gruppo e sentire a quali conclusioni giunge ciascun gruppo.

Solo dopo che gli allievi e le allieve avranno cercato di trovare delle risposte personali per risolvere il problema, l’insegnante potrà raccogliere le loro idee e sistematizzarle, integrando gli eventuali passaggi omessi dagli allievi e dalle allieve. In questo modo ci si renderà conto di quali siano i passaggi meno riconosciuti e si potrà impostare il lavoro in modo proficuo. Molti allievi e allieve, se non opportunamente guidati, nel fare i riassunti non eliminano il discorso diretto o cercano di sintetizzare anche le parti descrittive.

Si introduca il concetto che per “fare un buon riassunto”, cioè per trasformare il testo letto o ascoltato in un racconto molto più breve che, però, fornisca tutte le informazioni fondamentali, servono “strumenti” che ci aiutino.

Per portare gli alunni e le alunne a raggiungere la competenza di fare un riassunto bisogna aiutarli a percorrere diverse tappe: capire l’argomento; capire la trama; suddividere il racconto in sequenze narrative, temporali e logiche; distinguere le sequenze narrative rilevanti da quelle meno essenziali e trattenere solo quelle indispensabili per la comprensione della trama; eliminare le sequenze descrittive e riflessive; individuare il fatto principale di ciascuna sequenza e sintetizzarlo in una frase chiave (smontaggio); collegare le frasi chiave per trasformare lo smontaggio in una narrazione breve ed essenziale.

Per redigere un riassunto in modo corretto occorre anche tenere presenti alcune regole che riguardano la struttura e la forma. Bisognerà aiutare gli alunni e le alunne a: organizzare le informazioni in forma sintetica e coerente con il testo originale; trasformare i dialoghi in sequenze narrative attraverso il passaggio dal “discorso diretto” al “discorso indiretto”; scrivere le frasi chiave in terza persona; utilizzare sempre lo stesso tempo nelle voci verbali (nello smontaggio è preferibile l’uso del presente).

Nome e cognome Data

Leggi con attenzione.

Plic la lacrima era sempre triste, perché era nata dal pianto di un bambino che si chiamava Oreste.

Scese giù giù lungo una guancia di Oreste, cadde a terra e si addormentò.

Quando si risvegliò, correva insieme a tante altre gocce in un fiume.

Quando però i pesci rossi si accorsero che Plic era triste, le chiesero: – Perché non sorridi? Che cosa ti è successo, amica gocciolina?

– Niente – rispose Plic, – è solo che io sono una lacrima di pianto e non so proprio che cosa sia la felicità…

– Non ti preoccupare: la felicità è facile, ora te la insegniamo noi! – dissero i pesci in coro e si misero a cantare una canzoncina così allegra, che persino le trote non riuscivano a trattenere le risate.

Plic però non rise.