E l’indipendenza dal dato?

IMMOBILIARE

Anche il mattone a volte va in vacanza

SANITÀ

La sostenibilità dei conti sta nei compromessi

OROLOGI

La tradizione guarda oltre: social sì, ma d’incontri

FINANZA

L’industria assicurativa si riscopre in famiglia

PHARMA

Tra scienza e tecnologia: un matrimonio d’intelligenze

CULTURA

Echi di colonialismo, Svizzera davanti allo specchio

Società Editrice

Eidos Swiss Media Sagl

Via Lavizzari 4 - 6900 Lugano Tel. 091 735 70 00 info@eidosmedia.ch www.eidosmedia.ch

Sede della Redazione

Via Lavizzari 4 6900 Lugano Tel. 091 735 70 00 redazione@eidosmedia.ch

Responsabile editoriale

Federico Introzzi · fintrozzi@eidosmedia.ch

Redazione

Susanna Cattaneo · scattaneo@eidosmedia.ch

Giulio De Biase · gdebiase@eidosmedia.ch

Mirta Francesconi · mfrancesconi@eidosmedia.ch

Simona Manzione · smanzione@eidosmedia.ch

Andrea Petrucci apetrucci@eidosmedia.ch

Emanuele Pizzatti epizzatti@eidosmedia.ch

Maria Antonietta Potsios - mapotsios@eidosmedia.ch

Eleonora Valli evalli@eidosmedia.ch

Hanno collaborato a questo numero

Ettore Accenti, Florian Anderhub, Achille Barni, Alessandro Beggio, Ignazio Bonoli, Sergio Galanti, Simona Galli, Thomas Harnischberg, Frank Pagano, Stelio Pesciallo, Rocco Rigozzi, Claudio Saputelli, Luca Trisconi, Andrea Ziswiler, Sejla Zulic Progetto e coordinamento grafico

Veronica Farruggio grafica@eidosmedia.ch

Coordinamento Produzione

Roberto Musitano · rmusitano@eidosmedia.ch

Pubblicità

Coordinamento interno pubblicita@eidosmedia.ch Tel. 091 735 70 00

Agenzia esterna

Claus Winterhalter · winterhalter@ticino com

Abbonamenti abbonamenti@eidosmedia.ch

Annuo franchi 100.- (9 numeri, 3 bimestrali)

Estero: supplemento postale

Tel. 0041 (0)91 735 70 00

Logistica e amministrazione amministrazione@eidosmedia.ch

Chiusura redazionale: 4 ottobre 2024

Editoriale

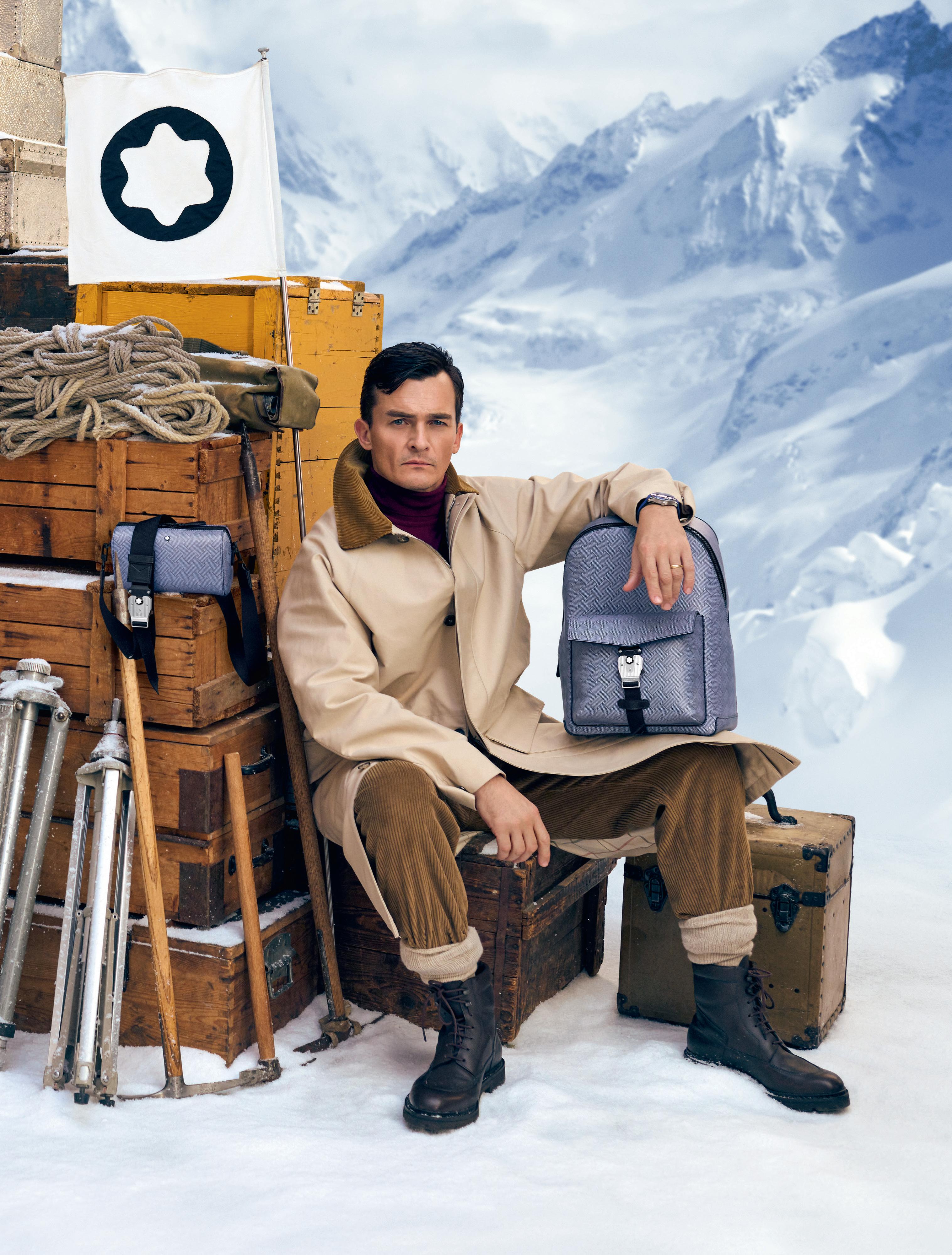

Montblanc

Prime, ma per quanto?

il Vecchio Continente da intendersi quale espressione geografica, e per sostenibile o meno che sia, rimane la patria del manifatturiero, come Svizzera, Italia e Germania confermano tutti i giorni. Le materie prime sono dunque un tema di capitale importanza, spesso snobbato, se non per questioni destinate a rimanere irrisolte. Eppure sempre in Europa nel corso degli anni si sono insediati i giganti del trading mondiale, e proprio in Svizzera hanno trovato la loro casa, a mancare continuano a essere queste risorse. Ma del resto a geologia non si comanda...

Al centro del dibattito politico e geopolitico è da ormai un decennio che si tratta e contratta di ‘indipendenza strategica’, ossia l’affrancarsi dell’Europa da altri Paesi esportatori di materie prime considerati o considerabili ostili, provvedendo da sé ai propri bisogni. Al di là che questo sia o meno possibile, la vera domanda è sino a che punto convenga davvero destinare decine di trilioni di euro e franchi per conquistare questa indipendenza, laddove forse non sono queste le vere materie prime di domani, ma solo di oggi. Le tecnologie cambiano, e gli elementi necessari a farle funzionare anche.

L’Europa non dispone di campioni digitali, ma se il petrolio di domani saranno i dati, non dovrebbe forse ragionare su quello, e sul come prevenire questo nuovo genere di cartelli?

Risorse ‘di primaria importanza’ a loro volta, anche la sanità, l’immobiliare e il tempo nelle differenti interpretazioni, mentre il futuro già incalza, sono materia di un dibattito che si spera non produca solo parole.

Federico Introzzi

Homage to Victoria & Albert Un omaggio al mecenatismo reale. Quello della regina Vittoria e del principe Alberto appassionati e convinti sostenitori del mondo delle arti.

La tradizione che si rinnova. Caro lettore, nel solco dell’inzio di questo delicato e rispettoso cambiamento prosegue il percorso che nell’arco di pochi mesi, e quattro edizioni porterà a un piccolo e grande rinnovamento di cui comunque se ne percepiva la necessità per guardare rinnovati a un futuro, già presente. Ogni quarto di secolo è tempo di prendersi un po’ cura anche di se stessi, con una piccola manutenzione.

Dipendenza... da cosa?

Le materie prime sono i fondamenti delle economie anche avanzate, ancora nel XXI secolo, eppure alla geologia non si comanda. Come ci si può affrancare dalla dipendenza dagli Emergenti? E soprattutto, sono davvero i minerali il punto?

Opinioni

12 Ettore Accenti. I virtuosi obiettivi della transizione energetica sono verosimili? La parola ai dati.

14 Luca Trisconi . Cosa comporta per le imprese svizzere l’obbligo di annuncio rapido della nuova Ldp?

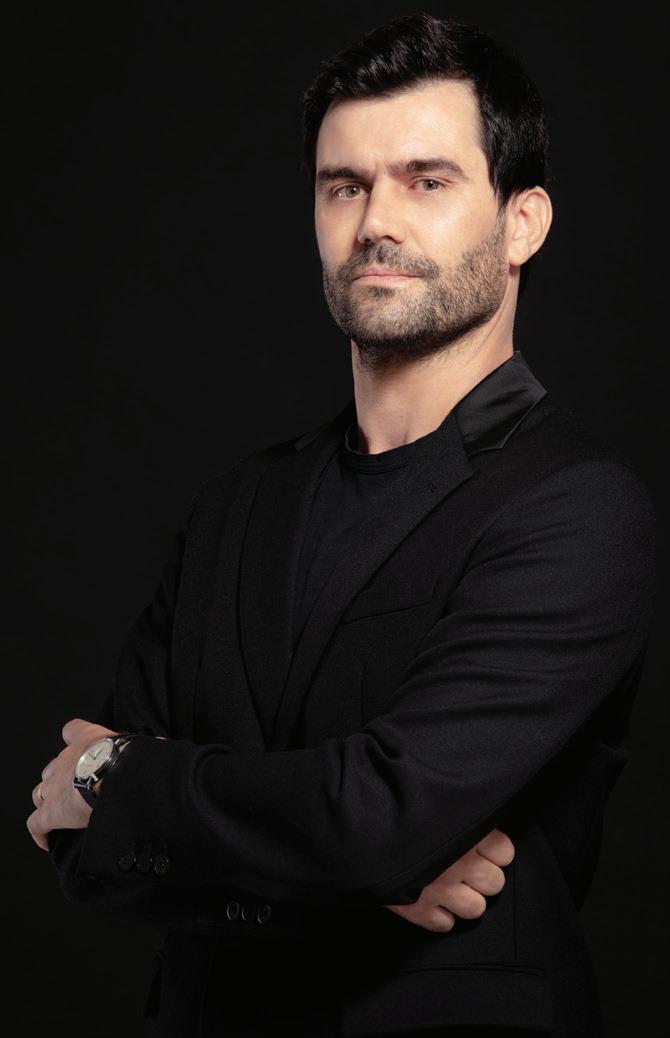

16 Oliver Buomberger (in foto). Meglio Trump o Harris per i mercati finanziari? A confronto, quattro possibili scenari.

18 Stelio Pesciallo. Anche in Svizzera si corre il rischio di rispondere alla disinformazione con la censura.

20 Ignazio Bonoli. Il calo del costo dell’energia e la forza del franco fanno scendere l’indice dei prezzi al consumo e prospettano nuovi tagli del tasso guida della Bns.

22 Frank Pagano. L’Ia ucciderà la creatività o, al contrario, potenzierà quella che è oggi una merce rara?

Economia

34 Convegni. Guidare la formazione dei leader di oggi e domani interpretando il continuo cambiamento.

40 Sanità. Ex fiore all’occhiello della nazione, il sistema sanitario dà sempre più problemi. Da risolvere uniti.

45 Sanità. I costi in esplosione in Ticino richiedono una risposta da Berna.

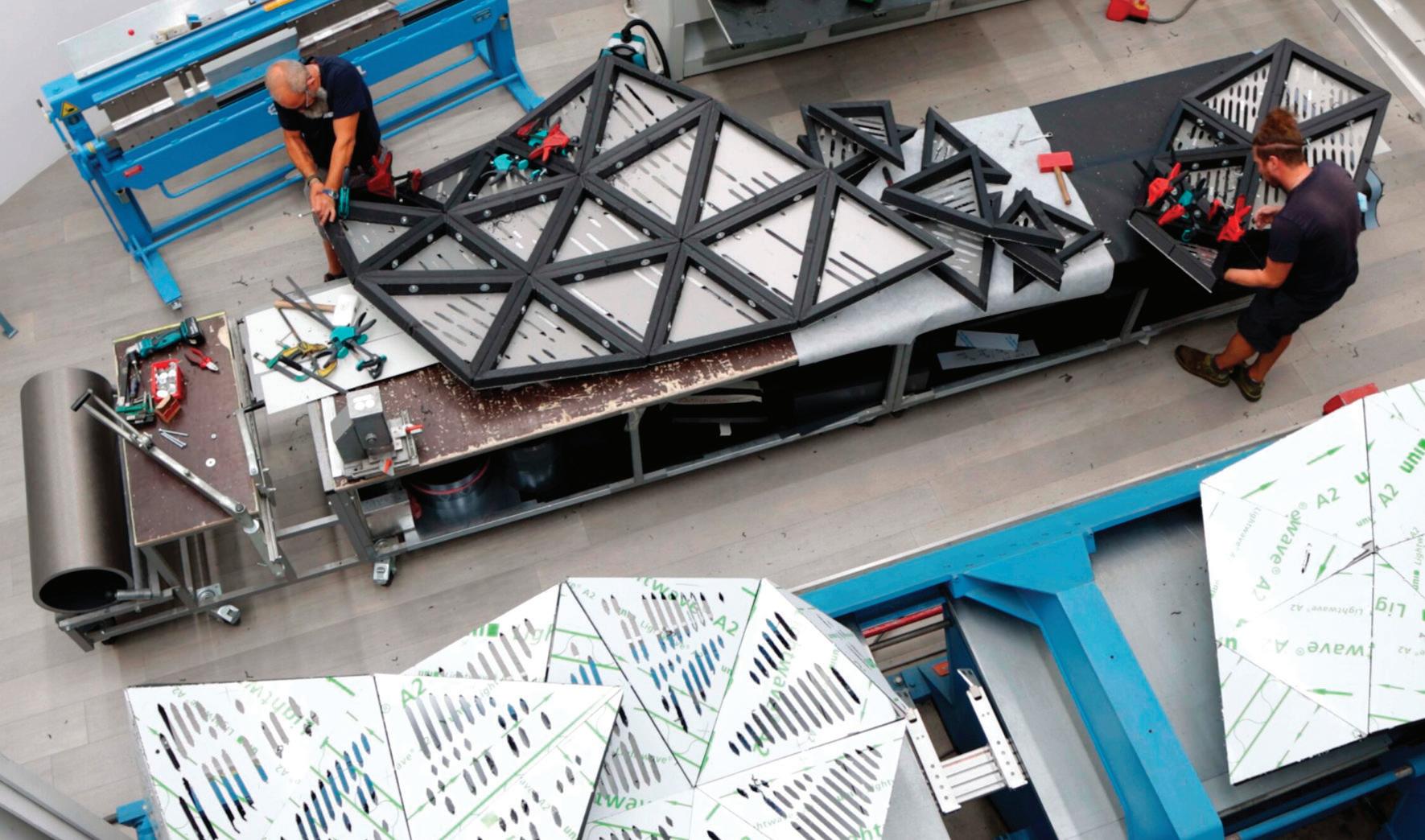

46 Aziende. Tensol Rail di Giornico.

Da sinistra, Andrew Keiller, Partner di Baillie Gifford, Manuel Maleki, Responsabile Ricerca economica di Edmond de Rothschild, Marc Elliott, Investment specialist di Ubp, Alessandro Valentino, Product Manager di VanEck.

Osservatorio

81 Sfama. I fondi svizzeri.

82 Alternativi. Solidi rendimenti e obiettivi ecologici: la finanza privata guarda alle tecnologie ambientali.

84 Commento. Dopo i colpi di scena del pre, cosa potrebbe seguire alle presidenziali Usa di novembre?

86 Mercati. Niente panico, la storia insegna che il mercato prima o poi si riprenderà, se si guarda a lungo termine

88 Analisi tecnica (in foto, Yves Schläpfer). Identificare parallelismi storici per prevedere gli sviluppi dei mercati, affidandosi alla matematica per superare i bias.

90 Tematici. L’Ia nelle sue molte forme delinea interessanti opportunità a patto di sapersi posizionare, per tempo.

91 Mercati Avvicendamenti al timone, guai giudiziari, politiche fiscali discutibili: le difficoltà della Thailandia.

Eureka

48 Life sciences. Affidabilità e innovatività delle Biotech svizzere.

51 Life sciences. Velocizzare la catena di fornitura del Pharma.

52 Digitale L’abito non farà il monaco, ma la presenza digitale sì.

54 Universitari. Appianare le diseguaglianze di genere a vantaggio di un’economia moderna e dinamica.

Immobiliare

58 Hospitality. L’alberghiero come alternativa per investire nel real estate commerciale Quali i trend?

64 Tassi. Il taglio della Bns ridà slancio a proprietà e investimenti.

66 Studio legale. Lafe e Italia, attenzione all’impatto della reciprocità.

72 Territorio. Cosa rivela il ranking dei comuni più belli della Svizzera?

Cloud computing p. 36

I dati si preparano a vivere felici, sicuri e performanti nel regno delle nuvole.

A fronte di soluzioni in costante evoluzione, fondamentale la consulenza di un cloud service provider. A lato, Marco Tramacere, Ceo di Tinext Cloud.

Life sciences p. 48

Il Tech corteggia il Pharma, recando in dote le opportunità dell’Ai. Un matrimonio di cui il settore ha più che mai bisogno accelerare Ricerca & Sviluppo.

A lato, Luciano Monga, partner di Deloitte Svizzera a Lugano.

Crescere in famiglia

Il mondo assicurativo evolve, e mantiene la rotta in una direzione ormai presa nei primi Duemila. La storia di una realtà locale, affermata. A lato, Vittorio Finardi, Ceo di Finardi & Partners.

Finanza

Sistema sanitario p. 42

Obiettivo comune: mantenere l’eccellenza di cure e prestazioni, ma a condizioni sostenibili. Fra pragmatismo e arte del compromesso, un percorso lungo e complesso per trovare soluzioni efficaci.

A lato, Anne Lévy, direttrice dell’Ufsp.

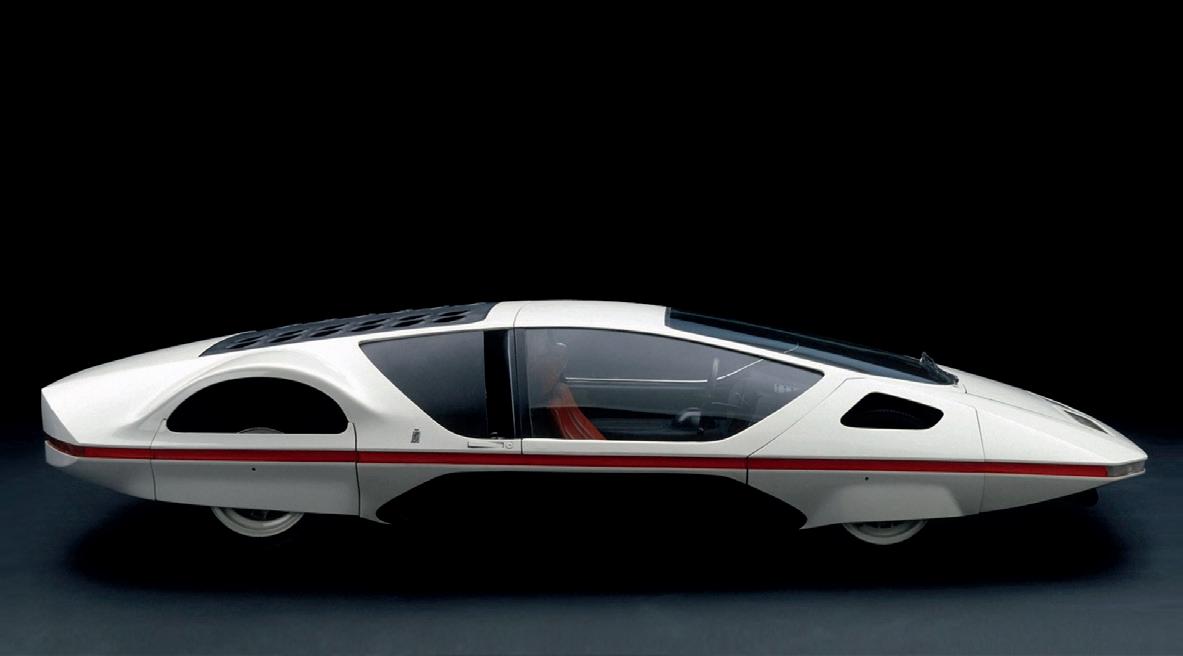

Branded real estate p. 68

Forte delle sue competenze uniche nell’automotive, Pininfarina è in pole position per portare innovazione e stile anche nell’immobiliare.

A lato, Giovanni de Niederhäusern, Senior Vice President di Pininfarina Architecture & Product Design.

p. 76

74 Analisi. Le Pmi svizzere tornano ottimiste sul futuro. E l’Ia?

85 Tematici. La formula che spinge il successo del settore degli ascensori.

Cultura&Lifestyle

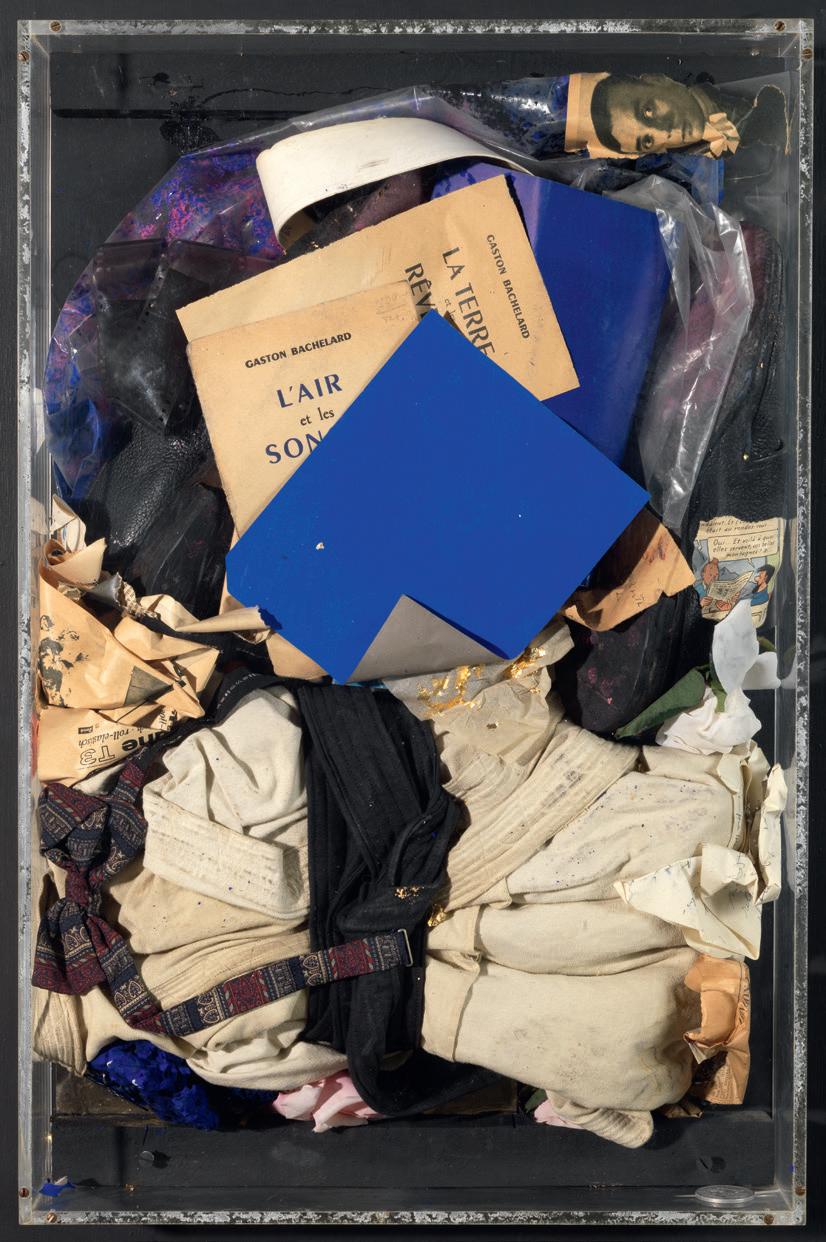

92 Mostre. Anche la Svizzera si confronta con la sua eredità coloniale.

Haute Horlogerie p. 106

Oltre i confini della tecnica e dell’estetica, per esplorare con approccio indipendente nuove frontiere dell’orologeria. Quando il gioco si complica, le stelle non stanno (solo) a guardare. A lato, Denis Flageollet, cofondatore di De Bethune.

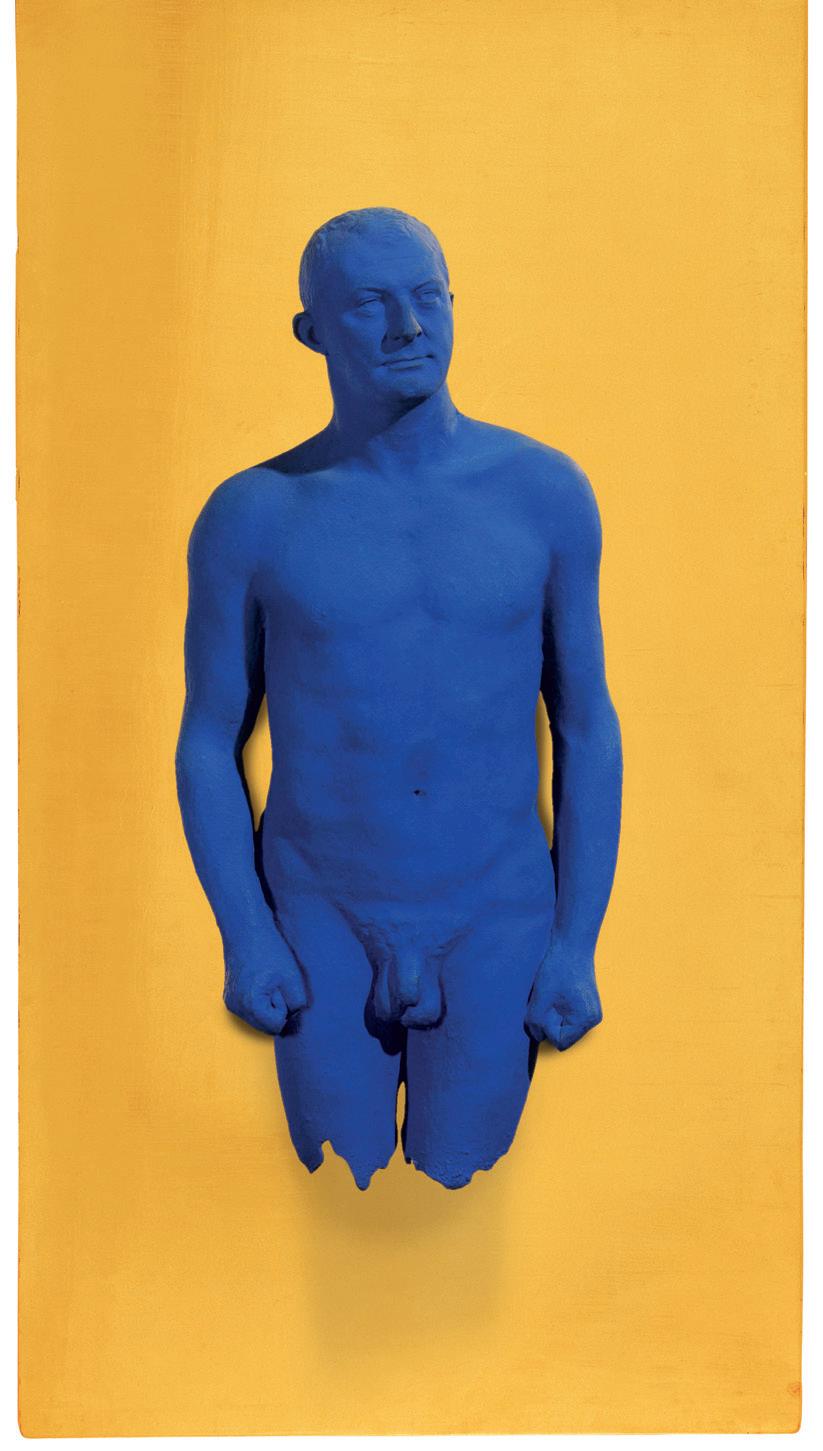

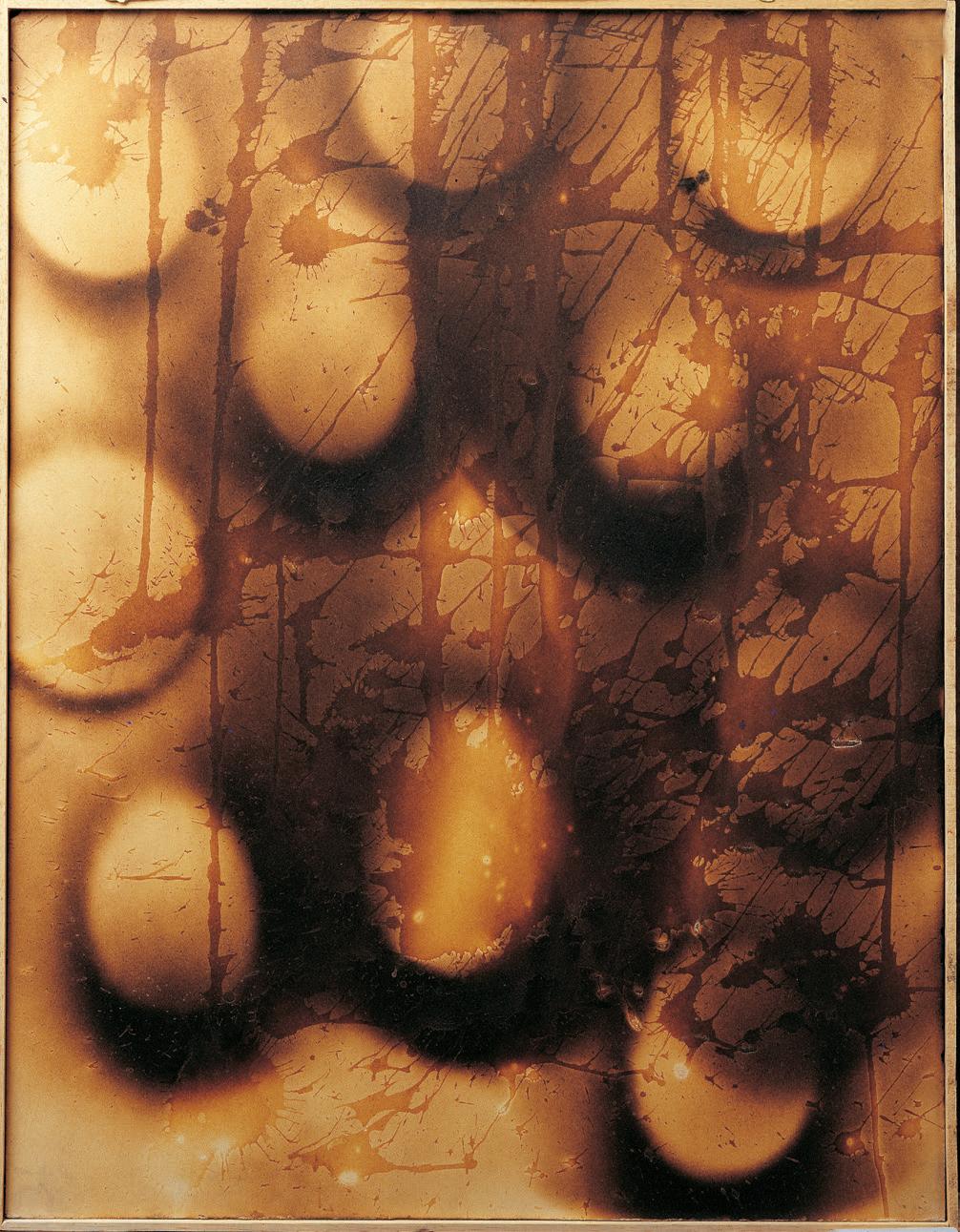

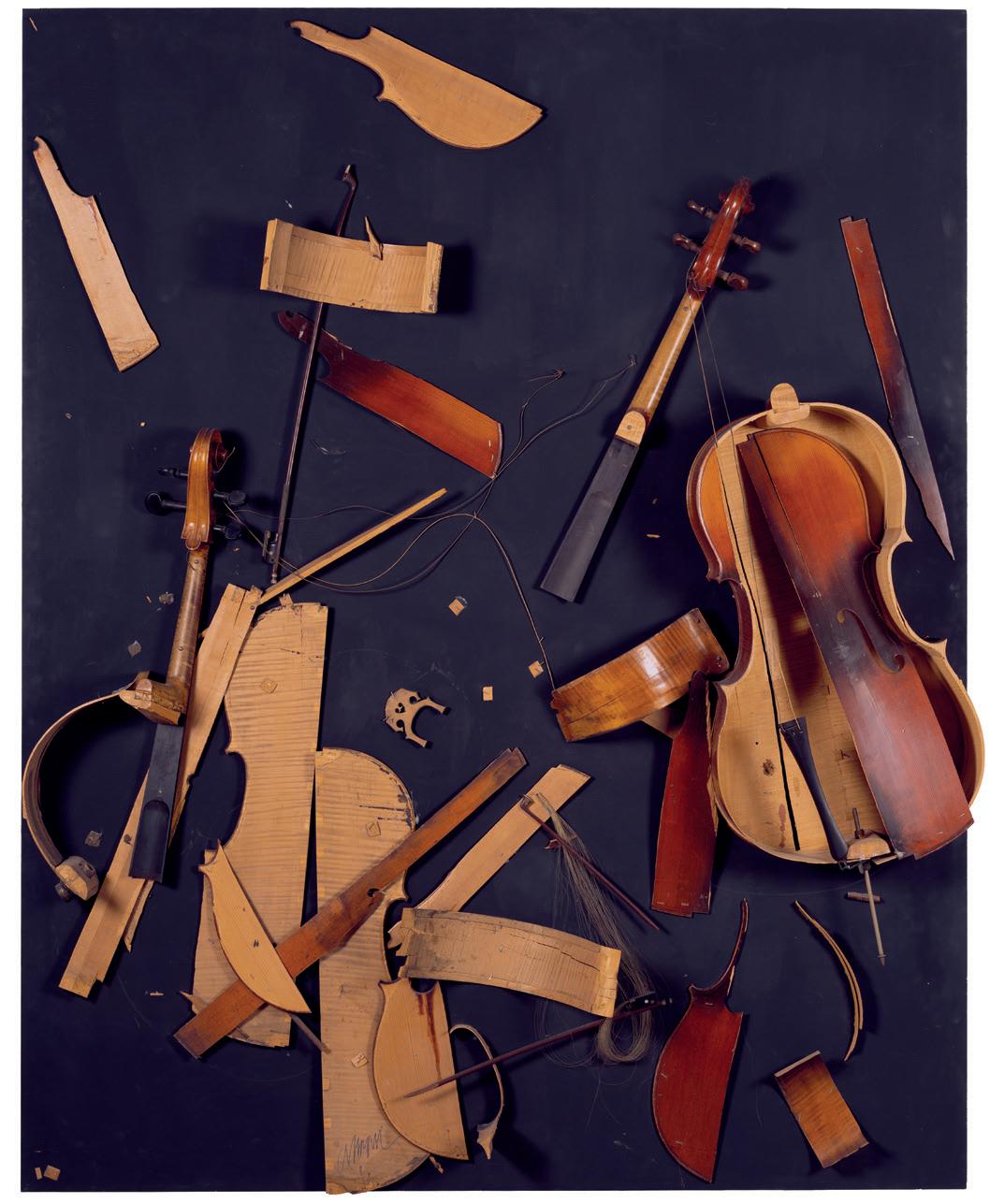

96 Mostre . I percorsi simmetrici e complementari di Yves Klein e Arman, alla Collezione Olgiati.

100 Architettura. Una progettualità in simbiosi con la natura e la cultura locale, che reinterpreta il passato guardando al futuro.

104 Orologi. Il successo degli eventi fisici dedicati all’haute horlogerie conferma l’importanza di un’interazione reale per il settore.

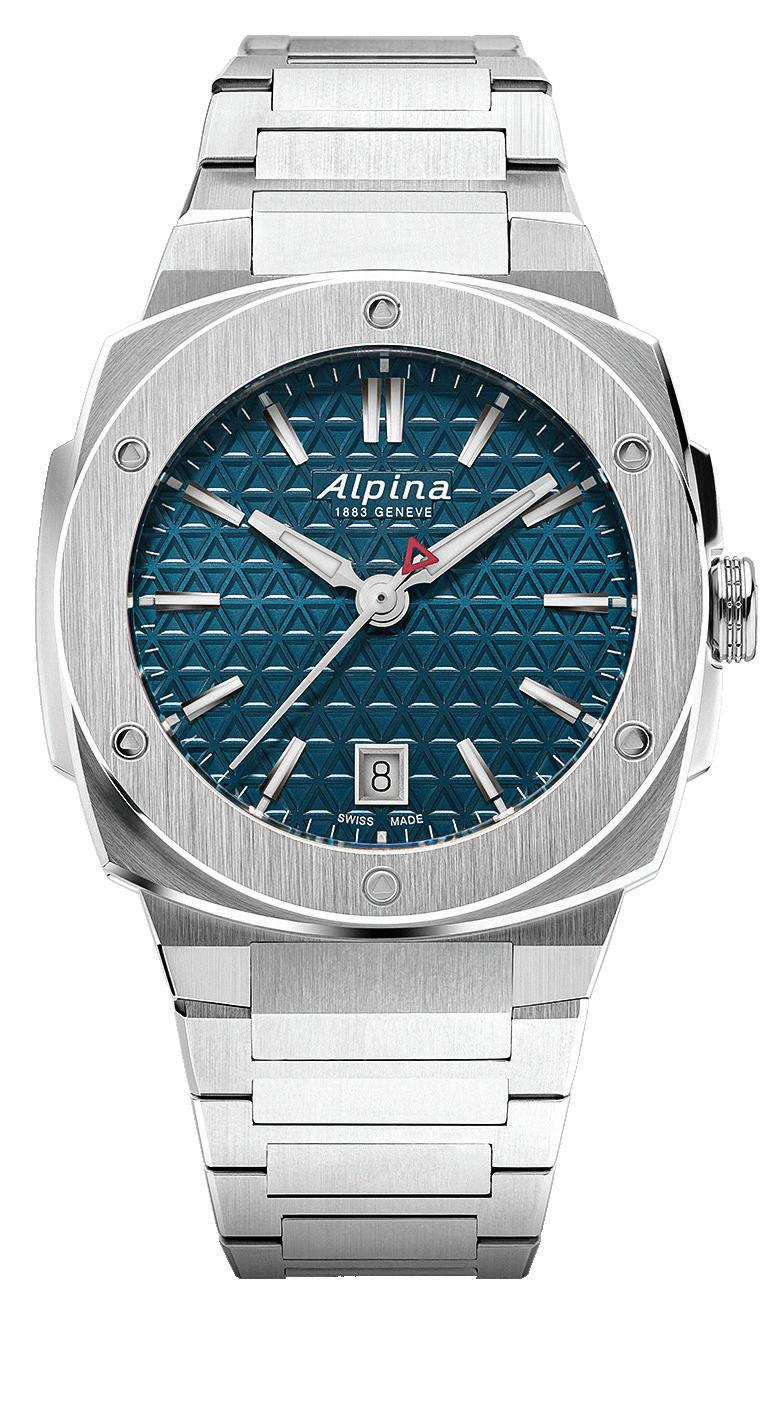

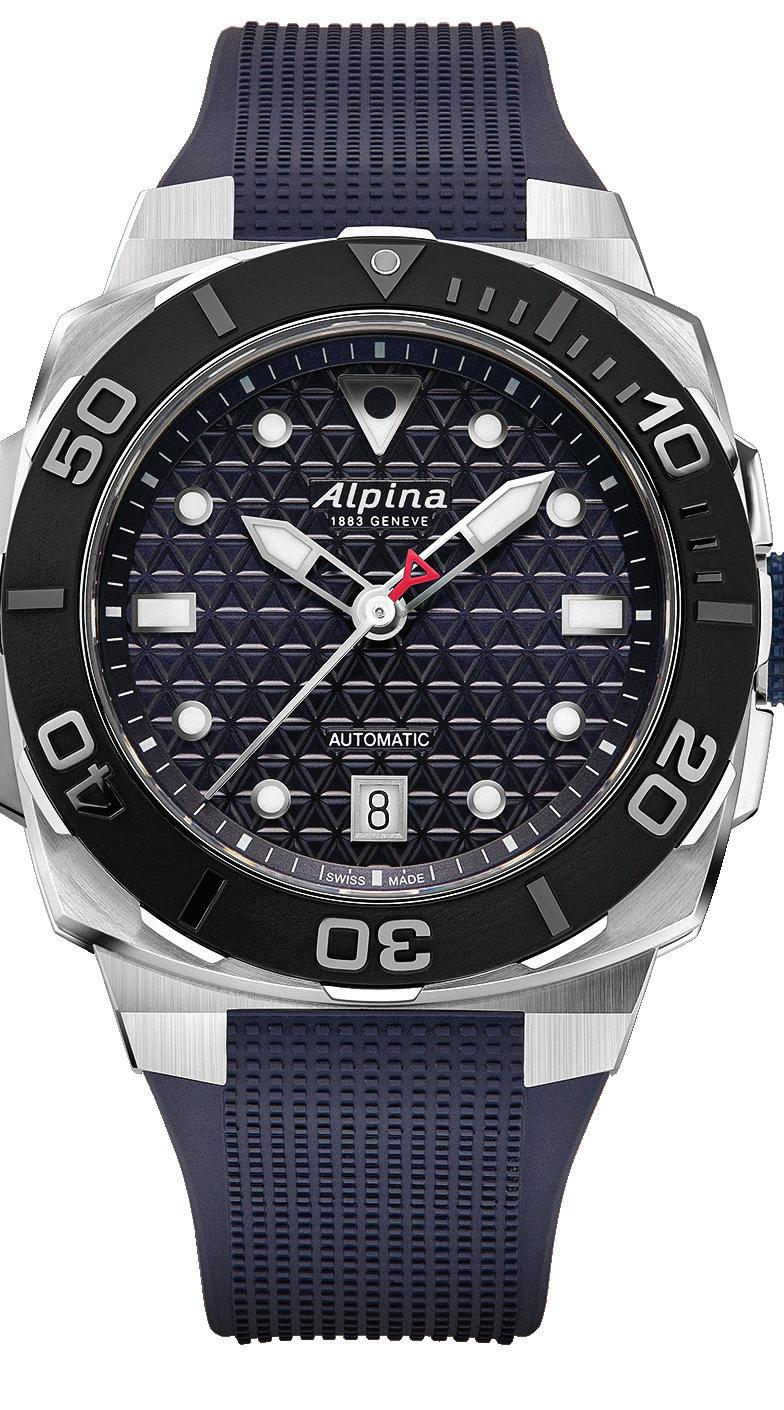

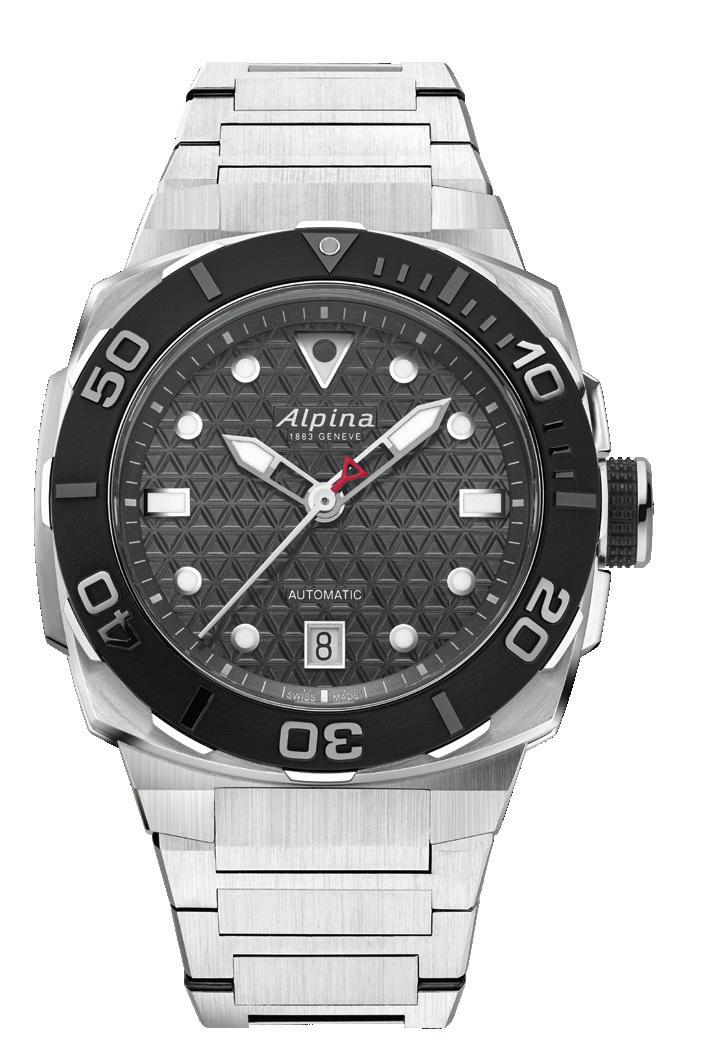

108 Orologi . Dalla montagna all’avazione alle immersioni, l’anima sportiva di un 140enne.

110 Motori. In pista e... al museo: il mito di Ferrari seduce e appassiona.

Rubriche

10 Appuntamenti

112 Motori

Cover story

Quali sono le materie prime di questo secolo? Quali le risorse più rare e preziose?

Eureka

La sezione dedicata all’innovazione, alla tecnologia e

Opinionisti

Le voci degli esperti che accompagnano i lettori con costanza.

Finanza

Riflettori accesi su indipendenti, banche e asset management.

Economia

Tutti gli articoli dedicati all’analisi di temi economici dalle aziende alla consulenza.

Osservatorio

La rubrica di approfondimento finanziario si amplia.

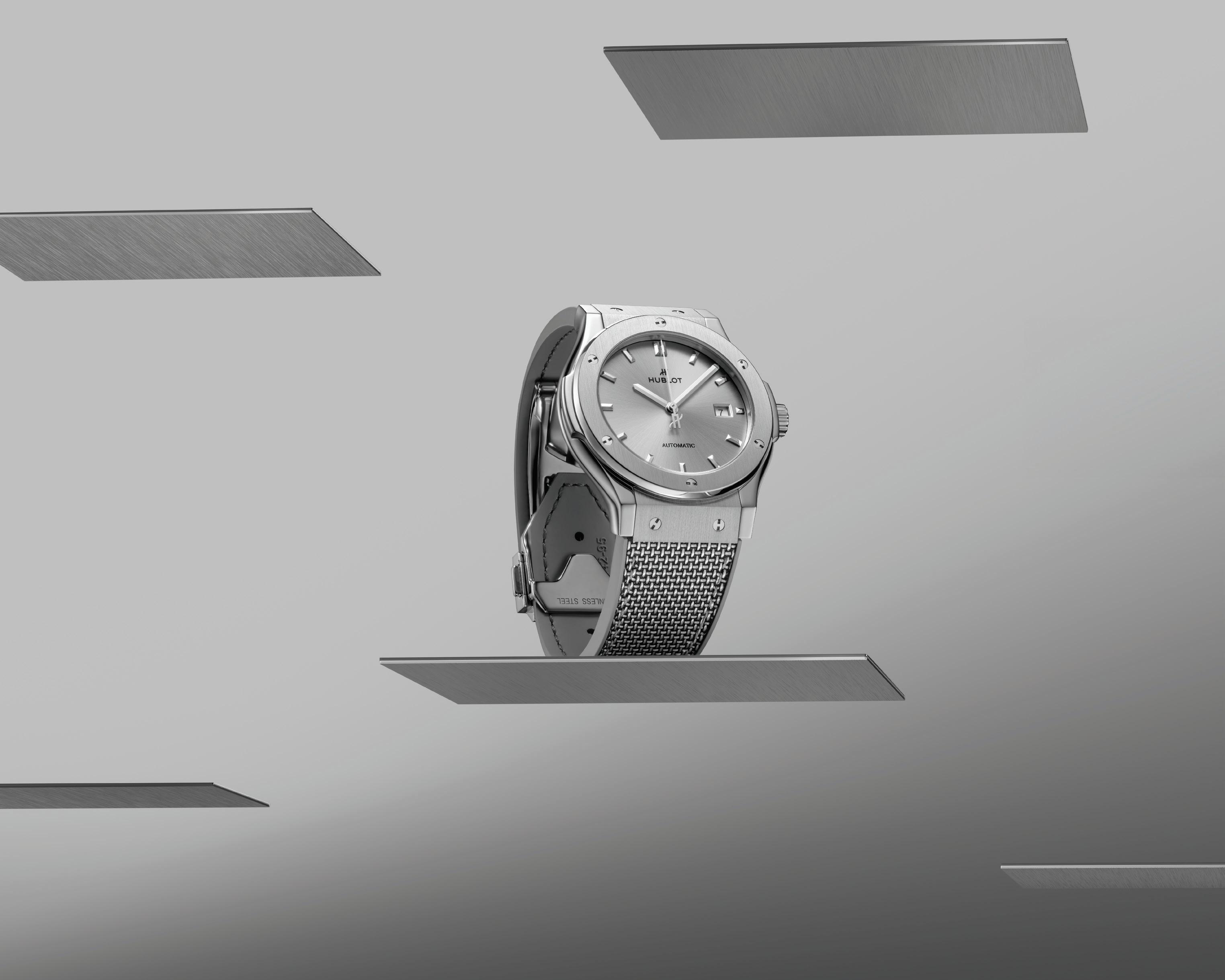

Hublot scrive il terzo capitolo della storia del suo Essential Grey. La release 2024 comprende due modelli Classic Fusion in un grigio radioso, disponibili esclusivamente online.

Using EIDOS colors

E IDOS G R AY # 8a8 d8 e

C: 0 M: 0 Y: 0 K : 57

R :137 G:14 0 B:142 PANTONE 87 7

E IDOS R E D

#e4 0 02b

C: 0 M:10 0 Y: 8 0 K : 0 R :2 28 G: 0 B:4 3

18 5

Vienna Rembrandt. Hoogstraten

Colore e illusione

La luce protagonista assoluta della pittura olandese del XVII secolo trova la sua massima espressione nell’uso del colore e nell’illusionismo ottico delle opere di Rembrandt (1606-1669). Il Kunsthistorisches Museum Vienna ne mette in dialogo alcuni dei capolavori con le opere del suo altrettanto ambizioso discepolo Samuel van Hoogstraten (1627-1678) che, entrato nella sua bottega a 15 anni, seppe gareggiare con il maestro in virtuosismo, facendone teatro di sfide artistiche e continue innovazioni. Esemplari i quadri che raffigurano persone che vanno letteralmente oltre la cornice dipinta, come la Ragazza nella cornice di Rembrandt e il Vecchio alla finestra di Van Hoogstraten.

Due pionieri, sempre alla ricerca di nuovi modi per rappresentare la natura e la realtà, ingannando l’occhio dello spettatore con tridimensionalità e movimento. Sessanta opere, fra dipinti, disegni e stampe, con molti capolavori provenienti dalle collezioni del museo e da importanti prestiti internazionali, sono state selezionate per offrire esempi paradigmatici delle due produzioni, focalizzando l’attenzione su due aspetti cruciali, colore e illusione, mostrandone il carattere sperimentale e l’arsenale di artifici.

L’iniziativa viennese è frutto di una collaborazione con la Rembrandthuis di Amsterdam, che dal 1 febbraio al 4 maggio 2025 dedicherà una mostra interamente a Van Hoogstraten (L’illusionista). Kunsthistorisches Museum Fino al 12 gennaio 2024

Allievo e maestro fanno a gara di illusioni ottiche, esemplarmente illustrate dai trompe l’oeil raffiguranti persone che si proiettano oltre la cornice dipinta: a sinistra, Rembrandt, Ragazza nella cornice, 1641, tavola, 105,5 × 76,3 cm; a destra, Van Hoogstraten, Vecchio alla finestra, 1653, tela, 114,9 × 91,3 cm, in un’eccezionale mostra al Kunsthistorisches Museum Vienna.

Parigi Rodin / Bourdelle Corpo a corpo

Per quindici anni Antoine Bourdelle (1861-1929) scolpì marmi per Rodin (1840-1917), che assediato dalle commissioni si appoggiava a una dozzina di praticanti. Nipote di uno scalpellino e figlio di un ebanista, il giovane dimostrava un talento che, malgrado l’indisciplinatezza del carattere, fece vedere in lui al maestro un “apripista per il futuro”. I loro percorsi, paralleli e spesso sovrapposti, si ritrovano uniti nella grande mostra al Musée Bourdelle di Parigi, un luogo già di per sé affascinante, che ingloba edifici costruiti tra il 1878 e il 1992, collegati da tre giardini pieni di sculture in bronzo, fra i quali proprio l’ex atelier dove Bourdelle scolpì per oltre quattro decenni. Attraverso più di 160 opere, tra cui 96 sculture, 38 disegni, 3 dipinti e 26 fotografie, il dialogo proposto rivela affinità e reciprocità, ma anche divergenze e antagonismi di questi due creatori di due universi plastici portatori dei grandi temi della modernità. Musée Bourdelle Fino al 2 febbraio 2025

Da sinistra, Auguste Rodin, La Lussuria, testa, modello in grande scala, 1907, gesso, Parigi, Musée Rodin, e Antoine Bourdelle, Apollo, maschera, 1900, gesso, Parigi, Musée Rodin.

I due scultori sono protagonisti di un ‘corpo a corpo’ al Musée Bourdelle.

Zurigo

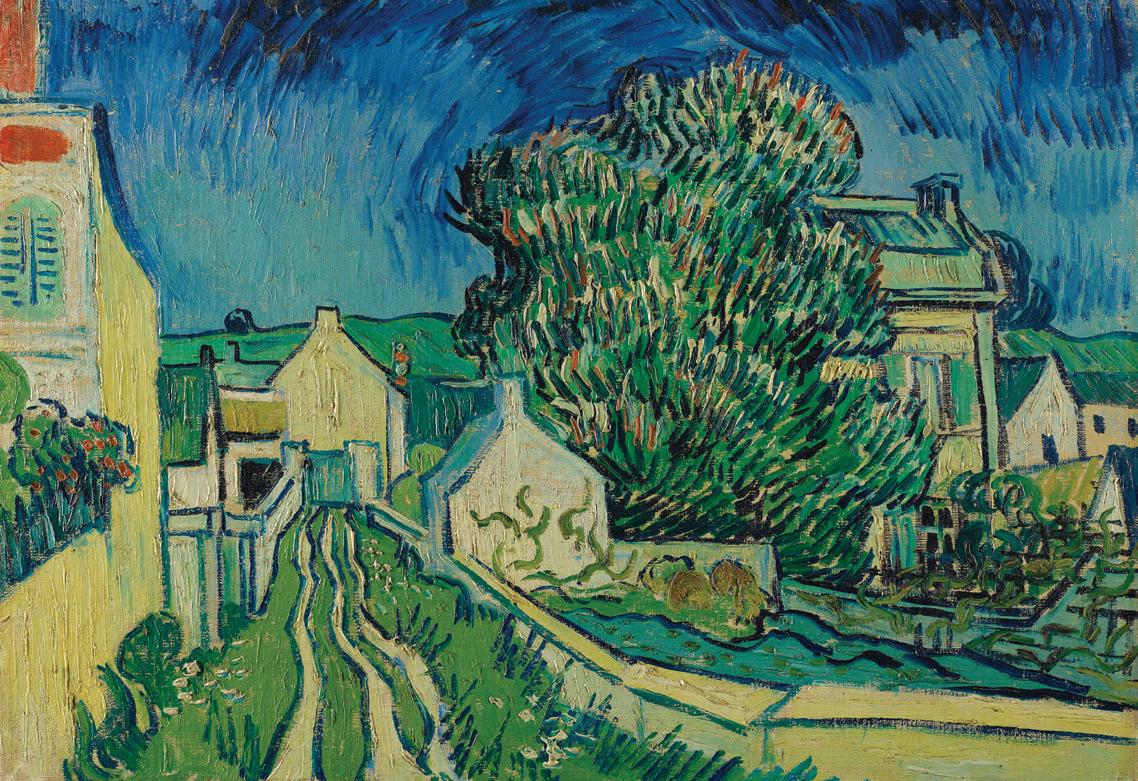

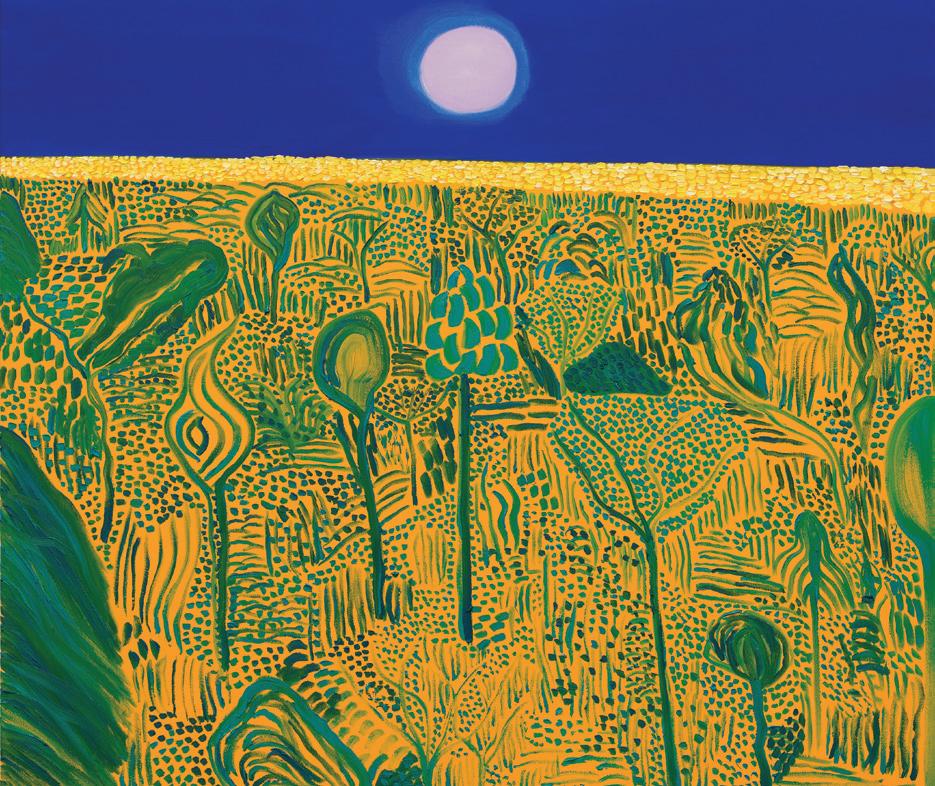

Wong - Van Gogh

Pittura,ultima salvezza

“Mi vedo in lui. L’impossibilità di appartenere a questo mondo”, dichiarava il pittore canadese, di origini cinesi, Matthew Wong (1984-2019), evocando il suo grande modello Vincent van Gogh (18531890). Come lui avvicinatosi alla pittura da autodidatta, realizzando il suo primo disegno relativamente tardi, all’età di 27 anni, con sorprendente rapidità negli otto anni successivi ha creato un corpus di opere tanto vasto quanto vario, caratterizzato da una pittura dinamica e colorata, con una predilezione per i paesaggi lirici di grande forza evocativa che non può che richiamare il maestro olandese. Ma i parallelismi sono purtroppo evidenti anche nel tragico epilogo delle loro vite: Wong, che soffriva di depressione, sindrome di Tourette e autismo fin da giovane, si è tolto la vita a 35 anni, come pure van Gogh, tormentato da ansia e allucinazioni, pose fine ai suoi giorni mentre era ricoverato ad Auvers-sur-Oise

Il Kunsthaus Zurich presenta la prima grande retrospettiva dedicata in Europa questo artista, proprio mettendone circa 40 interni e paesaggi immaginari in dialogo con una dozzina di capolavori di Vincent van Gogh.

Kunsthaus Zürich Fino al 26 gennaio 2025

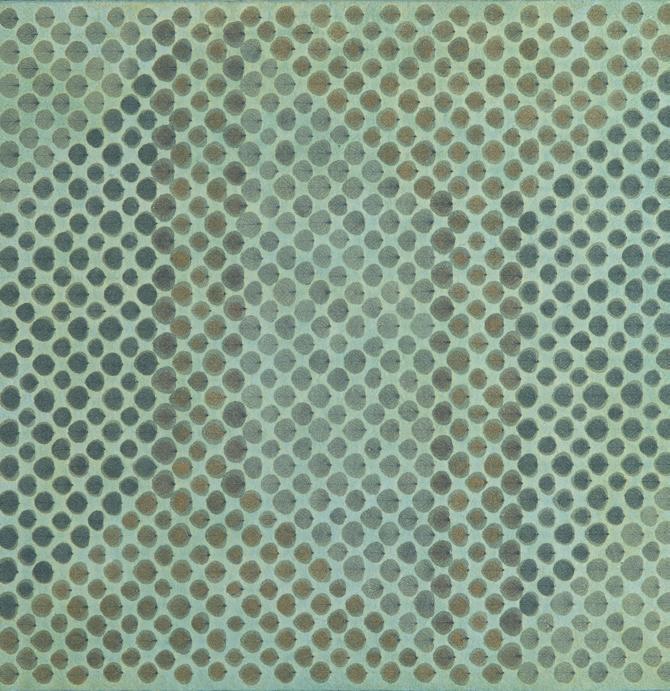

Accanto, il ‘gioco di specchi’ fra Ruth Moro, H2801 Verde Acqua, 2023, brattee di hydrangea quercifolia su carta a mano su Mdf 50 x 50 cm (a sinistra), e Giancarlo Moro, 4403 senza titolo, 2024, olio su tela, 98 x 98 cm (a destra). © Ruth

Ruth e Giancarlo Moro

Gioco di specchi

Uniti nella vita e nell’arte: Ruth (Svitto 1944) e Giancarlo Moro (Ginevra 1944), due fra i più significativi artisti del territorio ticinese, sono protagonisti al Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona, che presenta una serie di opere nate da più di cinquant’anni di vita comune e quotidiano confronto creativo nell’abitazione a Cavigliano, in cui dal 1971 abitano e lavorano nei loro atelier.

Ruth, al piano inferiore, facendo della natura la materia prima del suo operare, ne distilla forme strutturalmente essenziali e pure, che a volte immerge nel colore, per poi comporle, assemblarle, trasformarle in reticoli; a volte le lascia libere nello spazio, altre le integra in supporti di carta realizzati a mano. Giancarlo, nel suo studio al piano superiore, si dedica totalmente alla pittura in senso astratto. Applicando un rigore scientifico, attento ai meccanismi della percezione, vaglia e sperimenta le intrinseche potenzialità e interferenze del colore puro espanden-

Da sinistra, van Gogh, La Casa di Père Pilon,1890, olio su tela, 49 x 70 cm, Collezione privata, e Matthew Wong, Coming of Age Landscape, 2018, olio su tela, 152,4 x 177,8 cm, Collezione privata. In dialogo, al Kunsthaus Zürich.

dolo e combinandolo in infinite gamme e gradazioni di toni, di tinte e di sfumature e studiandone lo strutturarsi in modo autonomo e processuale in griglia e in superficie spaziale assoluta.

Pur lavorando con stili e modalità diversi, i lavori dell’una sembrano riflettersi in quelli dell’altro per una forte assonanza nella scelta dei colori, per la stessa analisi rigorosa nella realizzazione compositiva e, soprattutto, per il comune interesse per l’universo formale orientale, essenziale, cosmico e olistico, che ha portato verso un sintetismo ancor più minimalista il bagaglio della loro formazione nell’àmbito delle avanguardie degli anni Sessanta. Museo Comunale d’Arte Moderna di Ascona Fino al 5 gennaio 2025

opinioni / l’esperto di tecnologia

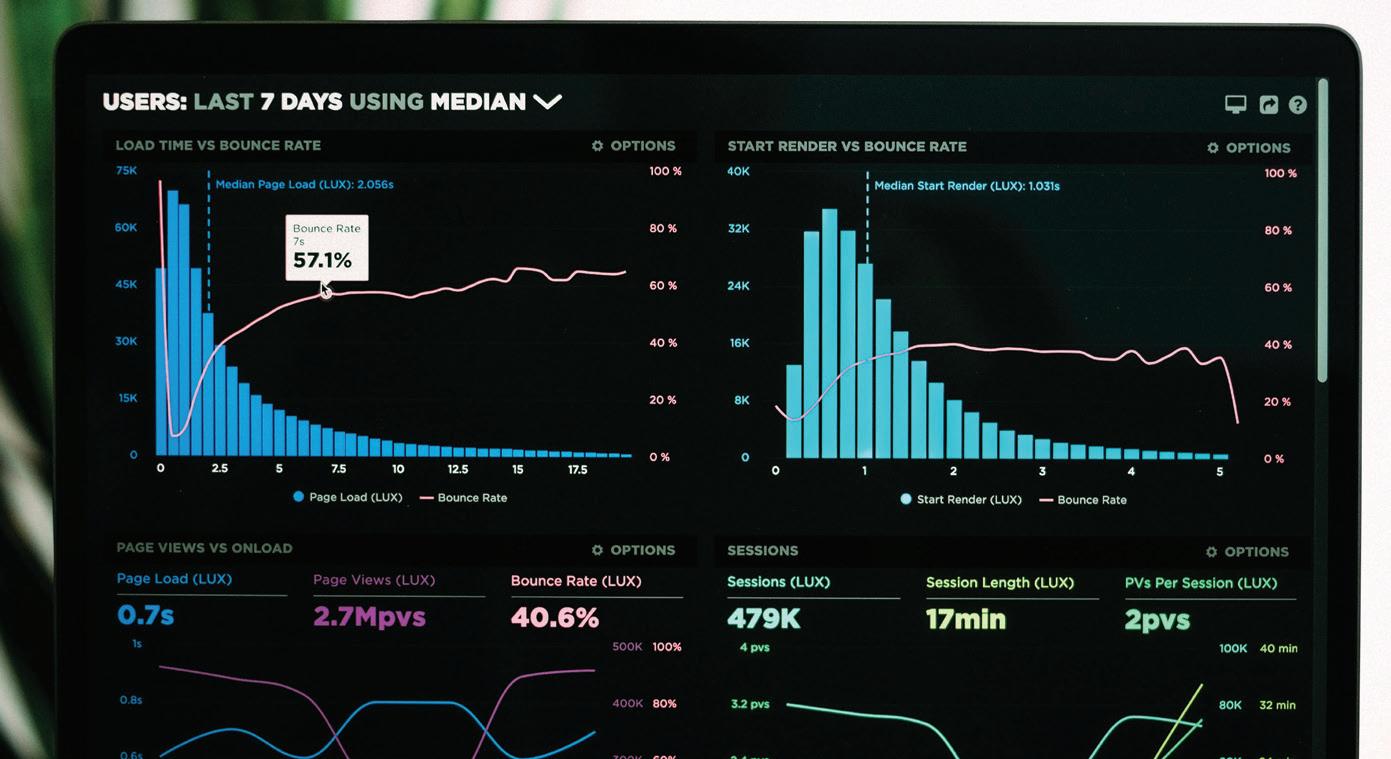

Un bagno di realtà fra i dati

Richiamarsi ai numeri è un esercizio indispensabile per non perdere di vista la realtà. Quelli su economia, consumi energetici e inquinamento mostrano un quadro ben lontano dalle attese.

Con l’industrializzazione iniziata nel XIX secolo, l’avanzata della tecnologia si è trovata spesso a doversi confrontare con gli effetti sull’ambiente e sulla vita. Da qualche decennio la situazione si è enormemente complicata per l’impetuoso sviluppo delle attività umane basato su un largo impiego di energie fossili. L’argomento, come sempre, è diventato appannaggio di opinioni tra le più disparate

e della politica che, spesso, si preoccupa più delle questioni elettorali che non di analizzare la realtà dei numeri. Questo è dovuto alla complessità che per la prima volta l’umanità intera si trova di fronte: consumare meno il pianeta riducendo il Pil globale distribuendolo meglio e farlo in poco tempo mettendo d’accordo tutti i Paesi. Ci si sta provando da ormai decenni senza alcun risultato, come i numeri indicano chiaramente.

Ettore Accenti, esperto di tecnologia. Blog: http://bit.ly/1qZ9SeK.

Nella ferma convinzione che solo i numeri possano catturare la realtà in cui siamo immersi, con un lavoro da certosino, ho creato una tabella che consente a chiunque, con un minimo di capacità tecnica, di trarre considerazioni oggettive. La tabella comprende dati su energia

Quadro globale energia, economia e inquinamento Energia ed economia dati 2019 (sopra) e 2023 (sotto); inquinamento dati 2013 (sopra) e 2023 (sotto)

ed economia per gli anni 2019 e 2023 e sull’inquinamento per gli anni 2013 e 2023, permettendo anche confronti temporali e lasciando ogni giudizio al lettore. I dati sono ricavati dai documenti disponibili e precisamente: Energy Institute, Enerdata, Iea, World Energy, Irena, Eia, NewClimate e Climate Observatory.

Legenda della tabella

Colonne 1-7: energia primaria (totale) consumata per singola fonte, in TWh (2019 e 2023).

Colonna 8: consumo energia primaria pro capite (Ppp) in kWh (2019 e 2023). Colonna 9: energia importata ed esportata come % dell’energia primaria consumata nel 2023.

Colonna 10: Pil Ppa (a parità di costi) 2023 in miliardi di Usd (Pil B$) e Pil pro-capite Ppa in Usd (Ppp $).

Colonna 11. Emissioni annuali CO2 in milioni di tonnellate, 2013 e 2023 Colonna 12 : emissioni annuali procapite CO2 in tonnellate, 2013 e 2023.

Esempi di alcune osservazioni ricavabili dalla tabella. Dal 2019 al 2023 il consumo di energia nel mondo è aumentato di 9.933 TWh e nello stesso periodo le rinnovabili (solare + eolico + geotermica + biomassa + rifiuti) sono aumentate di 5.005 TWh. L’incremento delle rinnovabili non ha coperto il solo aumento dei consumi. Nel 2023 la produzione mondiale di solare ed eolico è stata di 1.641 TWh (0,95%) e 2.325 TWh (1,35%) rispettivamente dell’energia primaria. La Federazione Russa, con un consumo a parità di costi pro capite nel 2023 dell’ordine dei consumi di Usa ed Europa, dispone di un Pil molto inferiore; questo può essere spiegato dagli elevati consumi dell’industria pesante russa.

La distanza tra consumi pro capite tra Paesi ricchi e poveri rimane spaventosa: nel 2023 quelli dell’Africa sono ancora un decimo degli europei. In Europa il consumo di energia primaria dipende in gran parte dalle nazioni esportatrici. Il Net Zero, leggi zero emissioni di Co2, che l’Unione europea ha previsto per il 2050, appare una chimera. Ad esempio, per l’Italia, anche supponendo un Pil fer-

Fare impresa è la responsabilità verso il personale

mo al 2023, occorrerebbe che l’elettrico passasse dagli attuali 220 TWh/anno a 1.654 TWh/anno, impossibile senza il nucleare e anche con questo ben difficile. L’emissione antropica di Co2 dal 2013 al 2023 è aumentata di 3.850 milioni di tonnellate portandosi ad un totale di circa 40 miliardi di tonnellate. Questo fa ritenere che l’attuale riscaldamento medio dell’atmosfera di 0,12 C° ogni 10 anni tenderà ad aumentare. Dal 2013 al 2023 l’Europa ha ridotto le proprie emissioni di Co2 di 889 milioni di ton/anno, mentre nel mondo sono aumentate di 2.428, aumento dovuto ai 2.922 aggiunti nello stesso periodo da Cina e India. Le disparità dell’inquinamento pro-capite da Co2 sono incredibilmente diverse: le nazioni meno inquinanti pro capite nel 2023 risultano essere Africa (0,95), India (1,97), Indonesia (2,52), Svizzera (3,63), Francia (3,86), Spagna (5,15), mentre le più inquinanti risultano essere Usa (14,31), Arabia Saudita (14,05), Australia (13,98), Russia (11,2), Sud Corea (10,98), Giappone (8,10). Le nazioni con il maggior utilizzo di rinnovabili in TWh sono: Cina (4.481), Usa (2.440), Germania (723), India (661).

Uno sguardo vigile sui dati

Fra i principali cambiamenti per le imprese della nuova Legge sulla protezione dei dati, l’obbligo di segnalare un accesso non consentito a informazioni riservate in proprio possesso.

Nella primavera 2018 avevo già scritto su queste pagine in merito al nuovo Regolamento generale sulla protezione dati dell’Unione europea, noto con l’acronimo inglese Gdpr - General Data Protection Regulation, - entrato in vigore il 25 maggio di quell’anno. Avevo ricordato come quelle disposizioni legali fossero direttamente applicabili a tutte le aziende attive sul territorio dell’Unione europea, senza la necessità di essere recepite nelle varie legislazioni degli Stati membri. Anche ad aziende non stabilite all’interno dell’Unione, nel limite in cui venissero trattati dati personali di persone residenti all’interno dei suoi confini.

La Svizzera, quale Stato terzo, si è adeguata a suddette nuove normative aggiornando la propria Legge federale sulla protezione dei dati (Lpd), in essere dallo scorso 1 settembre 2023.

La prima legge federale sulla protezione dei dati risaliva al 1992. Nel frattempo la popolazione svizzera ha introdotto l’uso di internet e degli smartphone nel suo quotidiano e ricorre sempre più frequentemente a reti sociali, cloud o IoT. Oggi anche all’intelligenza artificiale. Un rimaneggiamento completo della Legge sulla protezione dei dati era quindi indispensabile per assicurare alla popolazione una protezione adeguata e adattata alle evoluzioni tecnologiche e sociali. Cosa cambia? La nuova Lpd introduce i seguenti otto cambiamenti principali per le imprese: i) solo i dati delle persone fisiche saranno da ora in poi protetti, e non più quelli delle persone giuridiche; ii) i dati genetici e biometrici entrano nella definizione dei dati sensibili; iii) vengono introdotti i principi di “Pri-

vacy by Design” e di “Privacy by Default”. Come indicato dal nome, il primo principio (protezione dei dati sin dalla concezione) implica che gli sviluppatori integrino la protezione e il rispetto della vita privata degli utenti nella struttura stessa del prodotto o del servizio chiamato a raccogliere i dati personali. Il secondo principio (protezione dei dati per impostazione predefinita) assicura invece il livello di sicurezza più elevato dalla messa in circolazione del prodotto o del servizio, attivando automaticamente, ovvero senza intervento da parte degli utenti, tutte le misure necessarie alla protezione dei dati e alla limitazione del loro utilizzo. In altre parole, tutti i software, il materiale e i servizi devono essere configurati in modo da proteggere i dati e da rispettare la vita privata degli utenti; iv) devono essere condotte delle analisi d’impatto, in caso di rischio elevato per la personalità o per i diritti fondamentali delle persone interessate;

v) viene esteso il diritto di informare: la raccolta di tutti i dati personali - e non più unicamente di quelli detti sensibili - deve portare all’informazione preventiva della persona interessata;

vi) diventa obbligatorio allestire un registro delle attività di trattamento;

vii) è richiesto l’annuncio rapido in caso di violazione della sicurezza dei dati, da inoltrare all’Incaricato federale per la protezione dei dati e per la trasparenza; viii) la nozione di profilazione (cioè il trattamento automatizzato dei dati personali) entra a far parte della legge.

Mi soffermo qui sul nuovo obbligo di annuncio rapido. Lo stesso deve aver luogo soltanto in caso di violazione della sicurezza dei dati che comporti verosimil-

Luca Trisconi, avvocato e notaio, partner studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

mente un rischio elevato per la personalità o per i diritti fondamentali della persona interessata. La valutazione del rischio presuppone un’analisi della situazione sulla base della natura, le dimensioni e il contenuto dei dati violati, le modalità e le circostanze dell’avvenuta violazione, il numero delle persone toccate e la facilità con cui le stesse potrebbero essere identificate. La notifica di un’avvenuta violazione della propria banca dati segue una procedura semplice. Addirittura, il preposto Ufficio federale ha messo a disposizione un formulario prestampato, scaricabile da internet. Dal 1 settembre a fine luglio 2024 sono già stati registrati ben 353 annunci di cui 37 pratiche si riferiscono a casi in cui sono stati violati i dati di oltre 2000 persone contemporaneamente. Ma cosa succede se il responsabile per la protezione dei dati di un’azienda non procede all’immediato annuncio indicato dalla legge? Nulla. L’avamprogetto legislativo prevedeva la possibilità di comminare una multa fino a 500mila franchi. Ma a seguito delle molteplici critiche espresse durante la procedura di conciliazione, il Consiglio federale ha poi rielaborato il progetto di legge limitando le sanzioni a carattere penale alle violazioni di norme essenziali e gravi. Non è considerata tale la semplice omissione dell’annuncio all’Incaricato federale per la protezione dei dati e per la trasparenza o la mancata informazione alle persone toccate dalla violazione della sicurezza dei dati. Chi non procede alla notifica non può pertanto essere punito.

Segnatempo che soddisfano la sete di adrenalina

Il brivido della pista e l’eleganza dell’artigianato: con gli orologi TAG Heuer Carrera Extreme Sport, la Maison continua a spingersi oltre i confini dell’orologeria.

Per 164 anni, TAG Heuer ha dimostrato un puro spirito orologiero d’avanguardia. Oggi, la collezione principale del marchio è composta da tre famiglie iconiche disegnate da Jack Heuer - Carrera, Monaco e Autavia - ed è completata dalle linee contemporanee Link, Aquaracer, Formula 1 e Connected.

La ‘Carrera’ deve il suo nome alla leggendaria corsa su strada ‘Carrera Panamericana’, famosa per le sue sfide estreme in Messico. Gli ultimi nati della collezione, il TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport e il TAG Heuer Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport, fondono l’iconica eredità del marchio nel mondo delle corse con materiali all’avanguardia e un design innovativo.

I modelli del 2024 con un approccio audace alle gare motoristiche e alle prestazioni, comprendono quattro cronografi e due cronografi tourbillon.

Al centro dei nuovi segnatempo c’è il caratteristico quadrante scheletrato, ingegnosamente ripensato per migliorare la leggibilità, mentre uno scudo ancorato al centro richiama il celebre logo del marchio. Il TAG Heuer Carrera Chronograph e il Tourbillon Extreme Sport sono ora disponibili anche come quadrante connesso, estendendo lo spirito estremo di questi segnatempo al ricercato TAG Heuer Connected one.

Per informazioni:

Le collezioni TAG Heuer sono disponibili presso le boutique

CHARLY ZENGER

Lugano, Via Pessina 8

Ascona, Via Borgo 49 charlyzenger.ch

TAG Heuer Carrera Chronograph Extreme Sport Ref.CBU2082.FT6275

Meglio Trump o Harris?

Molti si domandano la vittoria di chi sarebbe meglio accolta dai mercati finanziari. È una domanda importante, la cui risposta dipende dai dettagli in cui questa dovesse verificarsi.

Democratici e Repubblicani

Performance degli indici nell’anno successivo le elezioni sotto le diverse presidenze

Oliver Buomberger, Coo & Deputy Ceo di Saxo Bank Switzerland. A lato, il delicato rapporto tra politica e mercati finanziari. Ci sono vere differenze?

Quattro, sono i possibili scenari: Trump o Harris vincono, ciascuno con o senza una maggioranza congressuale. Harris è leggermente in vantaggio, soprattutto negli swing states. Tuttavia, senza una chiara maggioranza al Congresso, potrebbe esserci un rischioso stallo.

Harris si propone di combattere la crescente disuguaglianza negli Stati Uniti. Il 10% più benestante possiede il 67% della ricchezza, mentre il 50% più povero ne possiede solo il 2%. Da qui l’idea di ridurre le tasse agli uni e aumentarle agli altri, in particolare quelli con un patrimonio superiore a 100 milioni di dollari. Si potrebbe dunque avere un gettito fiscale aggiuntivo, ma anche molte resistenze. Trump, invece, punta su nuovi e ulteriori tagli fiscali per i ricchi.

Nel complesso, si prevede che entrambi i Governi aumenteranno ulteriormente il deficit. Il principale motore dei mercati, la politica monetaria, è controllata dall’ancora indipendente Fed. Poiché le prospettive economiche sono piuttosto modeste, la politica monetaria rimarrà allentata e

i tassi di interesse bassi. È dunque più interessante guardare ai singoli settori.

Con un governo democratico, è probabile che l’espansione delle rinnovabili venga fortemente promossa. Le aziende che operano nel solare, eolico e delle tecnologie sostenibili potrebbero trarne vantaggio. Il passaggio alle energie rinnovabili è un megatrend, anche se i mercati lo stanno già in parte anticipando.

Anche il settore sanitario potrebbe beneficiare della politica di Harris. Questo settore è meno ciclico e offre stabilità. Aziende come United Health Group ed Elevance Group, che offrono soluzioni mediche innovative, potrebbero crescere anche in tempi incerti.

Con Trump, le aziende energetiche tradizionali come Exxon e le banche come Jp Morgan Chase sarebbero probabilmente avvantaggiate. Mentre in Europa si potrebbe assistere a un aumento della spesa in difesa, a vantaggio di Rheinmetall...

Nel 2023, il prezzo dell’oro è cresciuto di oltre il 20% e ha sovraperformato tutti i principali listini. Questa tendenza potrebbe continuare indipendentemente

dal risultato elettorale. I motivi sono l’aumento dei deficit nei Paesi industrializzati e le tensioni geopolitiche. È tradizionalmente considerato un bene rifugio in tempi di incertezza e di inflazione. Inoltre, le Banche centrali hanno iniziato ad aumentare le proprie riserve auree, riducendo i dollari. Se Trump dovesse porre rapidamente fine alla guerra in Ucraina, il prezzo dell’oro potrebbe scendere, ma ciò sembra improbabile.

Indipendentemente dall’esito delle elezioni, gli investitori dovrebbero attenersi a strategie consolidate. Investire in società di alta qualità e solide è fondamentale per sopravvivere alle flessioni dei mercati e garantirsi rendimenti a lungo termine. I settori difensivi come le Utility, i beni di consumo e l’assistenza sanitaria offrono stabilità in quanto meno sensibili alle fluttuazioni economiche. Occorre inoltre aumentare la quota di investimenti sicuri, come l’oro e i titoli di Stato a breve termine. Anche la diversificazione globale, in particolare Emergenti e tecnologia, può aiutare a minimizzare i rischi e a cogliere le opportunità dei mercati sottovalutati.

Gli investitori possono utilizzare diverse strategie di copertura per proteggersi da eventuali turbolenze di mercato a breve termine durante e dopo le elezioni. Un metodo popolare è la copertura con opzioni put, al pari degli ordini stop-loss. Gli investitori dovrebbero anche diversificare all’interno delle asset class per non limitarsi a detenere diversi titoli, ma investire in diversi settori e regioni.

È piccola. È potente. È qui.

La nuova Volvo EX30 100% elettrica.

Il nostro SUV più piccolo di sempre che si distingue per le sue prestazioni potenti, il suo design innovativo e l’impronta di CO₂ più bassa di tutti i veicoli Volvo.

Spesso la vera grandezza è nelle piccole cose.

Prenota subito un giro di prova.

Soffiano venti di censura

Il Consiglio federale adotta un rapporto che, per contrastare la cosiddetta ‘disinformazione’, prevede misure che metterebbero a tacere tutte le idee ritenute non politicamente corrette.

Nell’edizione dello scorso numero di marzo avevo commentato il Digital Services Act emanato dalla Commissione Europea il mese precedente con il quale viene imposto alle società di messaggistica online come Facebook, TikTok o X l’obbligo di escludere dalla rete la pubblicazione di messaggi o notizie ritenuti ‘illeciti’ o ‘contrari ai valori europei’ o ‘dannosi’, pena la comminatoria di penalità pari al 6% del loro fatturato. Nel contempo mettevo in rilievo il pericolo che simili misure costituivano per l’esercizio della libertà di espressione.

Ora questa tendenza degli Stati e delle organizzazioni internazionali che li rappresentano sembra prender piede anche in Svizzera con la pubblicazione, nel mese di giugno, di un rapporto del Consiglio federale intitolato Attività di influenza e disinformazione, cui è seguito ad agosto un rapporto commissionato dal Dipartimento della difesa con cento “raccomandazioni” in materia di sicurezza, su temi centrali come la neutralità (che si vuole indebolita), la cooperazione con alleanze esterne (leggasi Nato) e l’apertura nella politica degli armamenti (leggasi esportazione anche verso paesi in guerra, vietata dalla vigente legislazione).

In ambedue i rapporti, ma in modo più puntuale nel primo, vengono espressi argomenti che, con il pretesto di supposte influenze esterne e della disinformazione, sottolineano la necessità di intervenire di imperio, limitando la libera espressione e la libera fruizione di tutti i canali di informazione.

Se riprendiamo qui questa tematica è perché, molto sorprendentemente, gli organi di informazione pubblici e di più ampia diffusione hanno stranamente sot-

taciuto il citato rapporto del nostro governo che, se attuato nei suoi intendimenti, porterebbe a mettere il bavaglio a idee ritenute non ‘politically correct’.

Il punto di questo rapporto è che determinate attività di influenza sarebbero volte a sabotare i processi politici, così come sarebbero atte a minare la fiducia della popolazione nelle istituzioni.

In particolare, il Consiglio federale ritiene che, a seguito della crescente insicurezza che si sarebbe instaurata in Europa e con le tensioni che si manifestano a livello globale, si sarebbe rinforzata la minaccia delle attività di influenza quali, appunto, la ‘disinformazione’. Queste attività sarebbero divenute più importanti con l’impiego dei mezzi tecnologici messi a disposizione della popolazione, segnatamente con l’impiego dei social, a dimostrazione che questa forma di democratizzazione dell’informazione costituirebbe una spina nel fianco di chi ci governa. L’impiego di questi mezzi porterebbe a un indebolimento della Svizzera a seguito di una modificata fruizione dei media, segnatamente a un’indebolita fiducia nei media tradizionali.

Chi si aspetta, a fronte di questa denuncia della ‘disinformazione’, che il nostro governo faccia autocritica per la tendenza alla ‘disinformazione’ proveniente da fonti della politica federale o della pubblica amministrazione rimarrà deluso.

In effetti per il nostro governo l’unica fonte di ‘disinformazione’ è esterna e proviene da ben identificabili forme statuali e sistemi politici. Secondo i guru della nostra politica di sicurezza, che stanno dietro a questo rapporto e che pedissequamente riprendono i mantra espressi dalle mosche cocchiere dell’Occidente, rilevanti a livello della nostra sicurezza

Stelio Pesciallo, avvocato e notaio presso lo Studio 1896, Lugano.

sarebbero attori di Stati esercitanti attività di influenza che propaganderebbero in maniera attiva altri ‘valori’, norme o sistemi politici e che tenderebbero ad affossare le nostre istituzioni democratiche. L’identificazione di questi ‘pericoli’ diventa chiara quando in un altro passo del rapporto viene detto che “con l’aggressione russa dell’Ucraina la guerra è ritornata in Europa e l’ordine di sicurezza europeo risulta scosso” aggiungendo che “il settore dell’informazione gioca un ruolo determinante in conflitti come la guerra in Ucraina o in quella tra Israele e Hamas”, laddove non si è più precisi se in questo caso la ‘disinformazione’ provenga da Israele o da Hamas.

Più esplicito ancora è il rapporto quando dice che “le attività russe, ma anche quelle cinesi, costituiscono a medio/lungo termine i maggiori elementi di instabilità per la sicurezza della Svizzera” e, ulteriormente, quando sottolinea che “i canali di informazione russi tramite soprattutto i mezzi online offrono a un pubblico globale un’interpretazione alternativa, disinformazione e una falsificazione della realtà in Ucraina”.

E così argomentando, ritendendo evidentemente i cittadini svizzeri privi di maturità e incapaci di farsi un’opinione, il nostro governo celebra la lotta alla disinformazione lanciata dalle alleanze politiche e militari occidentali e perora l’adozione di misure di censura puntuali analoghe a quelle adottate nell’Unione europea con il divieto di determinate fonti di informazione e con l’instaurazione del Digital Services Act.

SPARKS

Shine out and express your style.

Giù i tassi e l’inflazione

I prezzi dell’energia e il franco forte fanno scendere l’indice dei prezzi al consumo in settembre in Svizzera e lasciano ipotizzare nuove riduzioni del tasso guida da parte della Bns.

Afine settembre la Banca Nazionale Svizzera ha annunciato la riduzione del tasso guida dello 0,25%, sceso così all’1%, anticipando, in contemporanea, possibili altre correzioni entro fine anno. Per ora si è trattato della terza riduzione consecutiva, dopo quella - un po’ a sorpresa e prima di altre Banche Centrali - dello scorso mese di marzo.

L’annuncio preventivo di possibili altre riduzioni è piuttosto insolito per la Banca nazionale, ma è anche una sorta di risposta a coloro che si aspettavano un passo più consistente. In passato un intervento simile era già stato fatto, ma erano momenti di particolari difficoltà dell’economia, che aveva quindi bisogno di stimoli più significativi. Non è il caso oggi, dato che le previsioni di crescita economica, pur contenute, non indicano ancora un allentamento importante. Gli ultimi mesi dell’anno potrebbero però riservare qualche sorpresa, vista la situazione difficile della Germania, con le inevitabili ripercussioni in Europa.

La tendenza alla contrazione dei tassi di interesse è comunque evidente e ottiene ogni volta chiare conferme dall’evoluzione dei tassi di inflazione. Infatti, pochi giorni dopo l’annuncio, l’Ufficio federale di statistica pubblicava i dati del mese di settembre sull’andamento dei prezzi in Svizzera. L’indice del costo della vita ha subito un ribasso - piuttosto sorprendente - dello 0,3%. Sorprendente perché, anche se la tendenza è abbastanza chiara, pochi mesi prima, e cioè in gennaio e febbraio, si registravano ancora aumenti rispettivamente dello 0,6% e dello 0,2%. Si è quindi avuta la più forte diminuzione mensile da aprile 2020. Lungo tutto l’anno si è invece costatata una stabilizzazione dei prezzi nei

mesi estivi, ma già a partire da luglio una leggera tendenza alla contrazione. Comunque, a fine settembre, il livello dei prezzi era ancora dello 0,8% superiore a quello dello stesso mese dell’anno precedente. Da qui la probabilità che il rincaro scenderà ancora entro la fine dell’anno, creando le premesse per un’ulteriore riduzione dei tassi di riferimento.

Due sono i fattori principali che stanno provocando un calo del tasso di inflazione in Svizzera. In primo luogo i costi dell’energia, compresi quelli degli oli combu-

«L’annuncio preventivo di possibili altre riduzioni è piuttosto insolito per la Banca Nazionale Svizzera, ma è anche una sorta di risposta a coloro che si aspettavano un passo più consistente»

stibili, in calo del 3,4% dallo scorso mese di aprile. In secondo luogo le quotazioni del franco che, dopo un periodo di relativa debolezza in primavera, sono tornate a salire. Così, se a fine maggio l’euro era quotato a 98,2 centesimi, a fine settembre è sceso a 94,5 centesimi, favorendo i prezzi in Svizzera dei beni importati (-2,5%). Nel solo mese di settembre i prezzi dell’energia e dei combustibili sono diminuiti dell’1,6% e quelli dei beni importati dello 0,5% rispetto al mese precedente. Questo ha favorito anche i prezzi delle importazioni di semilavorati e simili (-0,2%). L’inflazione di base, cioè senza l’energia, è pure diminuita dello 0,3%.

Osservando più da vicino l’effetto sui prezzi di singoli prodotti si può costatare che il rincaro del franco premia le

Ignazio Bonoli, economista.

vacanze all’estero (non meno del 7,7% secondo l’Ufs), ma anche in patria (meno 11,2% nel para-alberghiero). I prezzi della locazione di automobili sono scesi del 7,2%, quelli della frutta esotica del 5,6%. Questo non ha impedito che i prezzi di alcuni prodotti (vestiti, scarpe e carne di manzo per esempio) siano aumentati. Da notare però che i prezzi di alcuni servizi privati sono scesi dello 0,4%, più delle merci (0,1%). Da tempo, invece, il rincaro era trascinato da servizi con forte intensità di lavoro. Probabilmente la costante mancanza di personale specializzato in Svizzera si è ridotta e la pressione sui salari è leggermente diminuita.

Questa panoramica ha in sostanza permesso alla direzione della Banca Nazionale di annunciare probabili nuove diminuzioni del tasso guida. Non va però dimenticato che le variazioni mensili dei prezzi sono a volte soggette a fattori particolari, che non modificano sensibilmente la tendenza di fondo. In realtà il tasso di inflazione in Svizzera resta ancora al 2,7%, cioè a un livello superiore a quello di fine 2022. Tuttavia un rincaro netto dello 0,8% in dodici mesi rientra negli obiettivi della Bns, cioè quelli di un tasso di inflazione compreso fra 0 e 2%.

La Banca Centrale è comunque confrontata con una sensibile rivalutazione del franco, per cui dovrà procedere nelle due direzioni, da un lato di acquisti di divise estere, dall’altro della riduzione delle rimunerazioni sul franco. Restano però altri fattori da considerare: che cosa faranno le altre banche centrali, in particolare la Bce, e quale sarà l’influsso della crisi medio-orientale sui prezzi dell’energia?

Rivoluzione creativa

I creativi di talento oggi sono pochi, e mal pagati. Ma se tra i loro strumenti imparano a metter l’Ia, possono trovare un prezioso alleato per aumentare la propria efficacia.

Èuna mattina qualsiasi, anno 2030. L’avatar dello stilista, alimentato dall’ultimo modello di Llm, ha passato al setaccio tutte le collezioni di moda globali e locali, di qualsiasi marchio, oltre a tutte le idee, gli schizzi, i post sui social media, le conversazioni private, video ed e-mail di ogni persona. Tutto ciò, a partire dall’Impero Romano, grazie al famoso Google Odyssey, il database più grande al mondo, per cercare quella nuova idea di una camicia estiva, per la comunità Alpha di Berlino, e in particolare per la tribù del Cap 10115, vicino al vecchio Muro. Il nuovo design viene creato istantaneamente dall’intelligenza artificiale e im-

mediatamente distribuito ai primi mille, i fortunati a vincere la lotteria tra coloro che si sono iscritti al workshop del marchio, con un semplice ‘tap’ delle dita dei loro avatar. Ricevono anche una frazione di bitcoin per il loro ruolo di ambasciatori. Se generano abbastanza interazioni, o buzz, su Roblox, verranno prodotti solo dieci capi e spediti a domicilio, a quelli con le migliori prestazioni. La designer del marchio non ha ancora abbozzato alcuno schizzo a mano, il suo compito è piuttosto quello di interagire digitalmente con i suoi fan. Una volta che ‘un’ design viene battezzato per la produzione e distribuito in formato fisico, in edizione limitata, oltre che a venire prodotto in

Frank Pagano, azionista di Tokenance, Senior Partner di Jakala, Contributor de Il Sole 24 Ore.

massa ma solo digitalmente, i diritti di proprietà intellettuale e i ricavi vengono distribuiti subito ai fan e agli azionisti, tramite blockchain, con calcoli elaborati da quantum computer che funzionano su occhiali, dispositivi indossabili o chip installati sul collo delle persone. Benvenuti nel futuro della moda.

Il mito della creatività. L’intelligenza artificiale ucciderà la creatività e i diritti di proprietà. Questo è l’adagio più comune, che sento ripetutamente. Indovina? Non siamo creativi, da adulti, e la maggior parte delle cose che scriviamo online non dovrebbero essere protette, compreso questo articolo. Nel suo ultimo lavoro, The Cost of Dull, Adam Morgan mostra come un video in cui una vernice si asciuga abbia un rendimento molto migliore dell’85% di tutte le pubblicità del momento. Lo stesso vale per un video di mucche che mangiano erba. Morgan ha testato le sue ipotesi e presentato le sue intuizioni al famoso Festival della Pubblicità di Cannes, dove le persone più creative del pianeta si riuniscono per una settimana per parlare di creatività e, naturalmente, bere rosé. Il problema è che i creativi di talento sono pochi, e non vengono pagati. La maggior parte delle interazioni sui social media sono passive (like) e i contenuti tendono a non essere originali (repost o retweet). Coloro che ‘creano’ qualcosa di nuovo non ricevono abbastanza soldi. Secondo il Wall Street Journal, lo scorso anno il 48% dei veri creatori ha guadagnato 15mila dollari o meno, mentre solo il 13% arriva a 100mila o più.

La capacità dell’intelligenza artificiale di moltiplicare la sperimentazione creativa ci fornirà gli strumenti per aumentare le nostre possibilità di coinvolgere il pubblico, se abbiamo qualcosa da dire (prompt). Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un sistema che ci permetta di monitorare il processo e i risultati dell’intelligenza artificiale, distribuendo al contempo gli incentivi lungo la catena ‘alimentare’.

Ora abbiamo lo stack tecnologico: blockchain e Ai. L’intelligenza artificiale sconvolgerà alcune professioni? Certo. L’intelligenza artificiale cambierà il modo in cui creiamo? Yes. L’intelligenza artificiale cambierà il modo in cui interagiamo digitalmente? Affermativo. Quindi, se gestisco una casa di moda, cosa faccio? O meglio: chi sarò come manager, creatore o leader d’impresa?

Chi sei? La creatività è un modo di operare, e necessita di un obiettivo e di una visione. L’obiettivo per qualsiasi azienda, e per la società in generale, quando i suoi poteri vengono aumentati dall’intelligenza artificiale e da altre tecnologie esponenziali come la blockchain, è triplice:

a) Cercare conoscenza, come abbiamo fatto fin dall’Illuminismo, per risolvere problemi concreti delle persone, sempre in modo semplice ed efficace, e talvolta con un’aggiunta di ispirazione e un senso di sorpresa, se pensiamo a come dovremmo trattare i nostri Vip e super-fan.

«La capacità dell’Ia di moltiplicare la sperimentazione creativa ci fornirà gli strumenti per aumentare le nostre possibilità di coinvolgere il pubblico, se abbiamo qualcosa da dire. Ciò di cui abbiamo veramente bisogno è un sistema che ci permetta di monitorarne il processo e i risultati, distribuendo al contempo gli incentivi lungo la catena ‘alimentare’»

b) Creare capitale sociale, ovvero assicurarsi che la nuova conoscenza e i suoi benefici siano condivisi il più ampia-

mente possibile, premiando azioni, contributi, ambasciatori, in linea con il tempo e la volontà delle persone di ‘ballare’ con un marchio, un’azienda e la loro rete di familiari, amici e contatti (giusto per essere chiari, pagandoli).

c) Sfidare lo status quo, almeno digitalmente (simulare più versioni di futuro), poiché i progressi tecnologici renderanno fragile qualsiasi attività e professione; e la tecnologia può aiutare a costruire un Piano B.

Continua a macinare dati. La tecnologia ci renderà più creativi, più adatti a identificare e premiare equamente amici e sostenitori, e più capaci di far evolvere ciò che facciamo. E allora, come sarà il futuro? Chiedi all’intelligenza artificiale, ma poni le domande giuste e controlla le risposte, se hai una visione di ciò che il mondo potrebbe conoscere, condividere e sognare. Se sei a corto di idee, continua a chiedere. Non troveremo una ‘teoria del tutto’ nell’Ai, almeno fino al 2030. È sufficiente inseguire nuove conoscenze, un ampio accesso per tutti a esse, e l’urgenza di cambiare, ripetutamente, o comunque essere pronti al nuovo.

PORTIAMO IL TUO BUSINESS PIÙ LONTANO O

Accedi a soluzioni innovative e a una vasta gamma di prodotti con il leader svizzero dell'online banking.

Indipendenza sì, ma da che cosa?

Il presente e il prossimo futuro sono legati a doppio nodo alla disponibilità di modeste quantità di minerali sempre più rari e difficili da raffinare, di cui ovviamente l’Occidente è sprovvisto. Sono concentrati in pochi Emergenti, il che aumenta il rischio del formarsi di nuovi cartelli, su modello dell’Opec. Se dunque garantirsi una ‘autonomia strategica’ è complesso, la vera domanda è se siano davvero questi i materiali da cui affrancarsi, o forse altri, più ‘impalpabili’.

Tanto, laddove non tutto, storicamente può essere reso spiegabile, o quanto meno giustificabile, se portato su un piano semplicemente economico. Delineata la giusta cornice, il contesto all’interno del quale la decisione era stata presa, le più balzane delle iniziative degli ultimi 5mila anni di storia diventano molto più razionali, fermo restando che continuino a esistere eccezioni, e che molto spesso la variabile ‘ideologica’, e qui la religione gioca la parte del leone, si conferma essere la più volatile in termini assoluti, e dai risultati meno economicamente confortanti. Se l’economia è sempre stata materia solida e concreta, non fosse che negli ultimi 15 secoli sopravvivesse l’idea non troppo arguta di scambiarsi merci a fronte di carriole d’oro o d’argento, a dipendenza del periodo, a occuparsene

erano persone altrettanto pragmatiche, chiamate a misurarsi con i mille vincoli del momento, geografici, politici, militari, religiosi… ecco dunque che accaparrarsi risorse altrettanto concrete e produttive, in primis miniere, pur al costo di qualche guerra non è insolito, se non addirittura normale amministrazione.

Parimenti in una data fase storica al termine dello sviluppo di un nuovo e incredibile ritrovato della tecnologia del tempo, frutto di quella che a tutti gli effetti poteva essere considerata una rivoluzione, laddove anche non ancora industriale, una determinata risorsa o lega risulterà essere sempre ‘quella definitiva’. Un suo ulteriore sviluppo improbabile, e troppo remoto anche solo per essere immaginato, o ipotizzato. Ecco dunque che al netto dei metalli preziosi, sui quali c’è una singolare unanimità, assoluta nel

tempo e nello spazio, le epoche storiche possono essere scandite sulla base di una semplice materia prima: dalla pietra al silicio è poi un attimo.

Se in origine era la pietra, ad essere seguita è l’argilla, ma questo in una fase ancora primigenia. La vita delle poleis greche era scandita dalla domanda e dall’offerta di bronzo, erano di questo metallo sia le statue che le armi, e infatti delle prime ne sono sopravvissute ben poche. Sino ai romani quando lo scettro è passato invece al ferro e all’acciaio, il che ad esempio spiega l’interesse per la conquista di alcune regioni tutt’altro che strategicamente interessanti o difendibili.

In questa chiave mettere in relazione le conquiste territoriali romane, con tutte le derivanti incombenze amministrative e regolatorie legate alla formazione di una nuova provincia in capo ai generali,

con la necessità di sostenere e alimentare l’apparato militare e civile della prima Repubblica, e poi Impero, spiega molto di quanto effettivamente successo. Al pari di tutti gli investimenti infrastrutturali che una nuova provincia imponeva ai magistrati incaricati, dunque edifici pubblici e ludici, strade e forti, in parte per presidiare i giacimenti delle nuove risorse, in genere minerali, così come per esportare in Italia quanto ricavato. Situazione tipicamente spagnola, con l’Hispania strappata a Cartagine che era lì per analoghe motivazioni, così come la Gallia, la Britannia, la Dacia, l’Africa, l’Egitto, l’Asia…

Guardando a tempi più recenti, e dunque gli anni ruggenti del carbone, seguito poi dal petrolio, dall’uranio, dal silicio, come spesso accade sono una semplice variazione del tema, seppur con qualche moderna ambiguità. La risorsa emblematica di questi anni qual è? E dei prossimi? Hic, et nunc. Al di là di una prospettiva storica, comunque apprezzabile e importante, a contare a livello di economia reale è sempre l’andamento del mercato, dunque il brevissimo periodo laddove non l’istante, ieri e domani, con uno scarto quadratico medio dell’ordine di qualche ora. Del resto, senza produzione, che nel secondario è vincolata alla disponibilità delle materie prime, non esiste nulla. «Sono il carburante che muove il mondo, un’imprescindibile fonte di ricchezza per i Paesi che ne dispongono, e la base di qualunque prodotto. La loro domanda è su base tendenziale in costante crescita, al pari di tenore di vita e numerosità della popolazione mondiale, per quanto la loro estrazione resti problematica in più d’un senso, pur con qualche palliativo offerto da innovazione e sviluppo tecnologico. Sono però anche un affidabile termometro delle tensioni geopolitiche, e della congiuntura mondiale, una finestra sulle prospettive di breve periodo di famiglie e imprese», esordisce così Elena Guglielmin, Cio di Ubs Wealth Management. Qualche conferma? Guardando semplicemente indietro di poche settimane, al cuore dell’estate. Un caso isolato, certo, ma ricco di riflessi. «I primi sei mesi dell’anno erano stati particolarmente positivi per l’asset class nel suo insieme, registrando risultati migliori di obbligazionario e immobiliare, e tenendo il passo dell’azionario globale. Qualcosa si è poi rotto, luglio è stato un mese molto negativo, e la volatilità di agosto ha reset-

«Nel 2023 il consumo mondiale di elettricità è aumentato del 2,5% rispetto all’anno precedente, e più del consumo energetico complessivo. Questo sollecita ulteriormente le linee elettriche esistenti, che necessitano di adeguamenti, oltre a richiederne di nuove, tutte opere ad alta intensità di metalli»

Elena Guglielmin, Cio di Ubs Wealth Management

Le materie prime nei cicli d’industrializzazione Domanda per materiale in % della domanda globale di quel periodo

tato l’intero 2024, innescata il 2 agosto dalla pubblicazione di deludenti dati sul mercato del lavoro americano. A distanza di pochi giorni il capitombolo del Topix, con la peggiore performance giornaliera dal 1987 ha fatto il resto. Il Vix intraday si è portato sui livelli del Covid, del 2011 e del 2008, sfondando quota 60, con al traino l’Ovx e il Move, indicatori analoghi su petrolio e obbligazionario. Nonostante il successivo generale recupero le

La necessità di materie prime può essere una chiave di lettura di molte delle decisioni di Roma nell’attenta selezione delle nuove regioni da attenzionare, e dunque da conquistare, in epoca repubblicana e imperiale. Del resto, sono le materie prime alla base di un qualunque miracolo economico per un certo tipo di economie, antiche e non. Solo oggi qualcosa è forse cambiato.

«La metà della domanda mondiale di platino, palladio e rodio è sì la tutela dell’ambiente, ma applicata ai motori a combustione interna, e nello specifico la marmitta catalitica che da decenni svolge un ruolo chiave nell’abbattere le emissioni più inquinanti nei veicoli tradizionali»

Andrew Keiller, Investment Specialist Director e Partner di Baillie Gifford

Fonte: Bp 2023

Fonte: Bp 2024 Energia

energetico pro capite in diversi Paesi (in ToE)

La prosperità delle economie avanzate è riconducibile a un uso molto intenso di energia e materiali, tra cui i metalli più rari, alla base di moltissime applicazioni tra le più avanzate, dalla tecnologia al medicale, dalle più semplici a quelle più complesse. Evidentemente l’energia dev’essere prodotta, e i materiali estratti e importati. Sin tanto che non succede nulla...

commodity languono», analizza Nitesh Shah, Head of Commodities and Macroeconomic Research di WisdomTree. Nell’arco di poche settimane cosa potrà mai essere cambiato, sembra essere una domanda legittima. Come sempre in economia, anche ex post, le risposte possono essere molte. «È ormai evidente che il 2024 si stia rivelando un anno particolarmente complesso per l’asset class, influenzata pesantemente dagli sviluppi

geopolitici, oltre che da fattori economici e ambientali, che stanno piegando l’andamento di rame, oro e petrolio, per fare solo qualche esempio. A una fisiologica volatilità congiunturale, determinata dall’equilibrio di domanda e offerta, si sommano l’ulteriore debolezza cinese, l’incertezza dell’appuntamento elettorale dell’anno, e l’ambiguità delle non decisioni dei grandi produttori, Opec+ in testa», sintetizza Roberta Caselli, Research Analyst presso Global X Etf. Allargando il raggio . Nonostante dunque un’estate particolarmente calda e intensa, in termini finanziari certamente non una grande novità se si guarda agli ultimi decenni, non si può certo concludere, analizzando qualche decina di mesi, che la situazione sia così cambiata. «Guardando oggi al prossimo decennio appare evidente il ruolo sempre più critico che le materie prime assumeranno, come nel caso di litio e cobalto, in chiave di transizione energetica, ed elettrificazione dei veicoli, tuttavia questi cambiamenti sono già percepibili e percepiti. Il litio è abbastanza esemplificativo dell’ambiente in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi, nel 2023 il suo prezzo è arrivato a 70mila dollari la tonnellata, nel 2024 si è stabilizzato sui 1.120, per causa di un eccesso di offerta cinese. Domanda, offerta e geopolitica sono sempre più intrecciate, e la loro combo getta più d’un’ombra, come il conflitto in Ucraina aveva già ampiamente dimostrato nel 2022, rispetto al gas naturale e dunque il prezzo dell’elettricità in Europa», rileva Alberto Conca, Chief Investment Officer di Lfg+Zest. Risalendo a un passato ancora più passato, e scavallando gli anni dell’emergenza pandemica, non si riscontrano grandi differenze. Dunque, cos’è cambiato al netto dei modi? «È la velocità sempre più elevata con cui tutto succede che rende sempre più evidente e problematico gestire situazioni e contingenze che ci sono sempre state. La pandemia ha sicuramente giocato un ruolo, riaccendendo la luce su tematiche appartenenti a epoche passate, ma soprattutto ha riportato d’attualità un semplice fatto: al netto delle fluttuazioni di prezzo, non bisogna dare per scontata la disponibilità delle risorse. Dunque tutto il tema delle catene di fornitura e della diversificazione dei fornitori e dei Paesi di produzione. Ulteriore elemento critico in un quadro geopolitico sempre più teso e ostile», riflette Alessandro Valentino,

Product Manager di VanEck.

Al netto delle fluttuazioni, soprattutto nel caso delle materie prime si è soliti trattare di medio o lungo periodo, approccio sicuramente dettato anche dalla quotidianità dell’ultimo ventennio. «I fondamentali che traineranno l’asset class nei prossimi anni rimangono intoccati, nello specifico crescita economica e aumento della popolazione, all’occorrenza rinsaldati da politiche di reshoring. Non bisogna però dimenticare che la volatilità di oggi è dettata principalmente dal chiudersi di un ‘super ciclo’, segnato dal rapido industrializzarsi della Cina, e dei suoi 1,5 miliardi di abitanti. Un fatto inedito nella storia, per dimensioni e portata. Ha toccato il suo picco nel 2012, e ha visto il progressivo delocalizzarsi dell’industria pesante europea in Cina, sostenuto da investimenti per centinaia di miliardi di dollari in infrastrutture iniziati nel post 2008. E solo di recente il trend si è invertito», nota Marc Elliott, Investment specialist di Union Bancaire Privée (Ubp). Il prossimo futuro. Se dunque il passato è abbastanza acclarato, al netto di un inevitabile dibattito su cause e conseguenze tipicamente da economisti, i prossimi mesi, o poco oltre, appaiono abbastanza definiti pur nella loro democristiana incertezza. «Al netto di fattori strutturali, a rimanere determinanti già nel breve periodo sono gli indici Pmi manifatturieri, sempre più fiacchi, il recepimento da parte del mercato del policy mix che Pechino vorrà mettere in campo per uscire dalle sabbie mobili, al momento non troppo entusiasmante, e il sentiment delle famiglie, anche questo in calo. Guardando ai Pmi di Europa, Stati Uniti e Cina i segnali di debolezza non mancano, a eccezione del comparto tecnologico che ad esempio differenzia Corea del Sud e Taiwan. In Cina la situazione rimane difficile, le mosse del Governo non vengono ritenute essere decisive, e questa è la principale zavorra per l’asset class. Si somma poi l’indebolimento globale della domanda dei privati, e soprattutto della spesa in conto capitale delle imprese, che non si aspettano mesi troppo positivi», riflette il Cio di Ubs.

Il passato ha però quasi sempre pesanti conseguenze sul presente, e sull’immediato futuro. «Negli anni precedenti la pandemia si era registrata una lunga e generalizzata fase di sottoinvestimenti in capacità estrattiva da parte delle

«Non va trascurato il contributo che potrebbe portare lo sviluppo tecnologico, spostando ad esempio l’attenzione su materiali diversi, o la scoperta di giacimenti che potrebbero rendere gli attuali ‘metalli rari’, più facilmente reperibili il che annacquerebbe molti problemi»

Manuel Maleki, Deputy Head of Economic Research di Edmond de Rothschild

Concentrazione delle forniture

Quota di Paesi (in %) che dipendono da n. fornitori per il loro fabbisogno

Un fornitore

Due fornitori

Tre fornitori

Fonte: Imf 2023

Impatti macroeconomici Su crescita del Pil (sotto la linea dello 0) e inflazione per regione (sopra) (in %)

Fonte: Imf 2023

aziende, in larga parte per i bassi prezzi, i cui bilanci restano però in salute e non destano preoccupazioni. La salda disciplina finanziaria che i produttori avevano sino ad allora applicato non è cambiata, con la differenza che con i prezzi di oggi sono tornati in utile, ma non abbastanza da giustificare nuovi investimenti. La capacità estrattiva in più di un ambito rimane la stessa, e tale resterà, dunque specialmente per i metalli i prossimi anni

Spesso gli stati fanno affidamento su un unico fornitore di materie prime, e quando succede qualcosa sorgono i problemi, com’è stato il caso dell’Unione Europea nel 2022, in seguito alle sanzioni alla Russia. Uno dei principali produttori mondiali di gas naturale è uscito dal mercato, pur tornandoci dalla finestra, ma questo ha avuto un pesante impatto su Pil e inflazione di molte economie.

Le

dipendenze

«È ormai evidente che il 2024 si stia rivelando un anno particolarmente complesso per l’asset class, influenzata pesantemente dagli sviluppi geopolitici, oltre che da fattori economici e ambientali.

A una fisiologica volatilità congiunturale, si sommano l’ulteriore debolezza cinese, l’incertezza politica»

Roberta Caselli, Research Analyst presso Global X Etf

del vecchio continente

Livello di import (in % tot) di alcuni minerali critici degli stati europei

Produzione globale Fornitori dell’Europa

100% Niobo Brasile 92% Canada 7%

100% Metalli del gruppo platino Russia 4% S. Africa 94%

100% Titanio Cina 25% S. Africa 13% Australia 12% Kazakistan 39% Russia 34% Cina 9%

100% Antimonio Cina 56% Tajikistan 20% Russia 12% Turchia 63% Bolivia 26% Cina 6%

100% Boro Turchia 48% Usa 35% Cile 11% Turchia 99%

100% Litio Cina 83% Cile 12% Argentina11% Cile 79% Svizzera 7% Argentina6%

100% Terre rare pesanti Cina 100%

100% Terre rare leggere Cina 85% Malesia 11%

81% Cobalto Congo 63% Russia 7% Canada 4% Congo 63%

Fonte: Eurostat 2023

La ricerca dell’indipendenza da parte degli Stati europei rispetto all’import di molti minerali critici resta critica.

Platino & friends

saranno contraddistinti da possibili e frequenti fiammate di prezzo. È il caso del rame», nota l’esperto di Ubp.

Sono probabilmente i minerali con i più ampi e variegati ambiti d’applicazione, democratici sino all’estremo, e forse proprio per questo anche rari, e concentrati. «I metalli del Gruppo del platino trovano applicazione in ambito tecnologico, sanitario ed energetico, oltre che nella gioielleria. Combattono il cancro, riducono le emissioni, raffinano il petrolio, fanno funzionare i computer, sono presenti negli impianti dentali e nelle turbine dei caccia… sono presenti nella vita di tutti i giorni», rileva lo specialista di Baillie Gifford. Ma chi sono, e da dove vengono? «Stiamo parlando del platino e del palladio, principalmente, ma anche del rodio, del rutenio, dell’iridio e dell’osmio. Alcuni dei minerali più rari e ricercati, e che in larga misura arrivano dal Sud Africa. Nel solo complesso del Bushveld Igneous si estrae il 70% del platino mondiale, l’80% del rodio, il 90% di rutenio e iridio, e il 40% del palladio», prosegue Keiller. In prospettiva però il loro utilizzo, a partire da quello del platino, potrebbe evolvere significativamente. «Secondo l’Hydrogen Council, dunque una fonte non disinteressata,

Eppure sempre più spesso a prevalere non sono questioni tecniche o strutturali, quanto delicati equilibri politici e geopolitici, un nuovo terreno di confronto. «Le superpotenze sono sempre più spesso chine sullo scacchiere mondiale nel tentativo di garantirsi l’accesso a questa o quella risorsa, o di privarne del tutto un diretto avversario. La transizione energetica sta accelerando un trend in atto sin da prima del Covid, che vede l’approvvigionamento di minerali critici quale pilastro portante anche della sicurezza energetica, il che per inciso sta facilitando il riaprirsi del dibattito su idrogeno e nucleare. Specie in questo ambito a pur legittime preoccupazioni si oppone il ‘caso’, o la geologia, con ad esempio la Cina che detiene riserve significative di elementi di terre rare, fondamentali per Difesa e high-tech, oltre che per le rinnovabili. Si stima che questo piccolo segmento crescerà dai 7,5 miliardi di dollari del 2023 ai 16,9 del 2030», illustra l’esperto di VanEck. Verdi, ma quanto? Nonostante del doman non vi sia mai certezza, e sicuramente non in economia, alcuni dei temi dominanti del prossimo futuro sono già oggi abbastanza chiari, tra questi la fascinazione green. «Ogni Paese è stato chiamato a riflettere sulle proprie vulnerabilità in termini di approvvigionamento di materie prime critiche, e i numeri parlano da soli. L’Unione Europea ha individuato 34 elementi considerati molto importanti

entro il 2050 l’idrogeno potrebbe arrivare a coprire il 18% del consumo mondiale di energia, e il platino sarebbe al centro di una particolare applicazione che consentirebbe la produzione di idrogeno verde, il più pulito di tutti, andando a separare ossigeno e idrogeno presenti nell’acqua attraverso l’elettrolisi. Questa tecnologia, la Proton Exchange Membrane, vale oggi il 24% del mercato globale degli elettrolizzatori, ma già nel 2030 sarà al 70%, assorbendo ben 22 tonnellate di platino all’anno, il cui consumo relativamente all’idrogeno è già raddoppiato nel 2024 rispetto al 2023», snocciola l’esperto. Ma l’interessante deve ancora arrivare. «Ci si attende dunque che la domanda di platino sarà significativamente maggiore rispetto a quanto previsto in precedenza, ma non si può dire lo stesso dell’offerta. Sono molti i problemi che negli ultimi anni in Sud Africa si stanno verificando, da problemi elettrici, a scioperi del personale, a chiusure programmate a blocchi di emergenza della produzione. I prezzi sul mercato del materiale sono traballanti, il che ne rende ulteriormente problematica la gestione», conclude Keiller.

in termini di esigenze industriali e produttive, 17 di questi considerati strategici; gli Stati Uniti ne hanno invece individuati ben 50. La transizione verde e digitale è sicuramente una sfida determinante, che richiede un’infinità di materiali anche molto rari, prodotti in pochi Paesi, spesso infrastrutturalmente problematici, o soggetti a preoccupazioni di carattere ambientale. L’eccessiva dipendenza dal loro import espone il fianco a ulteriori problemi, il che non aiuta», rileva Monica Zurfluh, Segretario generale Lcta.

Soprattutto in ambito industriale e produttivo le regole del gioco sono dettate da fattori terzi, e dunque in assoluto la rarità di un materiale non è poi così determinante. «È l’uso che si fa delle risorse naturali, e i problemi di approvvigionamento, raffinazione e stoccaggio a determinarne l’utilità intrinseca. Attualmente al centro delle preoccupazioni c’è la questione energetica, un ambito molto ampio che spazia dalle materie prime energetiche, dunque petrolio e gas naturale, agli elementi invece necessari a produrre rinnovabili, ancor più variegati. Se si prende il caso di una turbina eolica sono dalle 4 alle 8 le tonnellate di rame necessarie per un Mwh di elettricità, cui aggiungere metalli rari, come il litio, per immagazzinare tale energia. E viviamo in un mondo che necessita di sempre più energia, nel 2000 il consumo mondiale era di 570 Twh, nel 2023 di oltre 2.430», sottolinea Manuel Maleki, Deputy Head of Economic Research di Edmond de Rothschild.

Fermo restando che energia ed elettricità sono cose comunque diverse, e che in quanto tali richiedono investimenti in parallelo. «Per decarbonizzare l’economia globale è indispensabile che le rinnovabili continuino a correre, e che vengano introdotte nuove tecnologie più facilmente scalabili. L’elettrificazione è un buon esempio, per quanto qualche problema lo sollevi. Nel 2023 il consumo mondiale di elettricità è aumentato del 2,5% rispetto all’anno precedente, e più del consumo energetico complessivo, in progresso del 2%, ma questo sollecita ulteriormente le linee elettriche esistenti, che necessitano dunque di adeguamenti, oltre che richiedere nuove linee, tutte opere ad alta intensità di metalli. Senza scordare i macrotrend in atto, come il diffondersi dell’Intelligenza Artificiale, altamente energivora, che se possibile aggrava il problema», chiosa Guglielmin.

«Sebbene ci si dovrebbe mettere in sicurezza sia per produzione, che approvvigionamento soprattutto di quei materiali considerati critici, nei fatti è complesso farlo. Dovrebbe essere dunque privilegiata una più modesta autonomia strategica attraverso il friendshoring, l’urban mining»

Monica Zurfluh, Segretario generale Lcta

di emissioni (kiloton Co2 Twh)

Altro ■ Cadmio, gallio, tellurio

Terre rare ■ Alluminio

Rame, nickel, zinco

Gas Eolico Fotovol.

Fonte: McKinsey 2024

Quota dei Top3 nell’estrazione

Congo Concentrazione

Quota

Un’agenda, quella energetica, soggetta a molte pressioni negli ultimi anni, con evoluzioni sotto molti aspetti impensate, seppur pensabili. Ucraina in primis. «Se l’abbandono delle energie fossili, e dunque la decarbonizzazione, era un tema già politicamente sensibile, ha sicuramente guadagnato in importanza con una nuova accezione: essere meno dipendenti da altri stati, fronteggiando al tempo stesso una corsa dei consumi. Il reshoring e l’Ia trai-

Generare energia equivale a consumare molti minerali rari, e meno rari, oltre che a emettere notevoli gas nocivi. La più semplice delle soluzioni sarebbe smettere di consumare, e tornare nelle caverne, ma non tutti potrebbero accoglierla bene, nemmeno tra gli ecologisti. Dunque è indispensabile affidarsi al solito circolo dei soliti noti Paesi fornitori sperando in bene.

Terre rare

«Il litio è abbastanza esemplificativo dell’ambiente in cui le imprese sono chiamate a confrontarsi, nel 2023 il suo prezzo è arrivato a 70mila dollari la tonnellata, nel 2024 si è stabilizzato sui 1.120. Domanda, offerta e geopolitica sono sempre più intrecciate, e la loro combo getta più d’un’ombra»

Alberto Conca, Chief Investment Officer di Lfg+Zest

Riserve stimate di terre rare per Paese per anno di esplorazione (mln T)

Mdpi 2024

Questione di prezzo

Volatilità dei prezzi delle materie prime per periodo (st. deviation log)

Le terre rare sono una delle materie più delicate, sia in termini di fornitura, che di raffinazione. Evidentemente la Cina si conferma Paese chiave nell’intera architettura mondiale del settore, in termini di riserve accertate, che di produzione e raffinazione. Negli ultimi anni ad aver fatto la differenza non è stato solo il prezzo delle materie prime, ma anche la loro disponibilità.

neranno ulteriormente la crescita del consumo di elettricità, con gli eventi climatici estremi che sicuramente non stanno aiutando, imponendo un adeguamento delle infrastrutture più e meno datate, una riprogettazione di quelle nuove, e un aumento della potenza da installare, per fronteggiare eventi puntuali e circoscritti nel tempo, ma potenzialmente distruttivi per il sistema, come ondate di caldo o freddo», prosegue Elliott.

Una relazione, quella tra metalli rari e inquinamento, di lunga data e con ancora importanti conseguenze operative. «Si tende a pensare che l’utilizzo dei metalli del gruppo del platino sia confinato ad ambiti particolarmente elitari, gioielli o high-tech, dunque aerospazio, Difesa, salute, rinnovabili… applicazioni insomma molto complesse. La metà della domanda mondiale di platino, palladio e rodio è sì la tutela dell’ambiente, ma applicata ai motori a combustione interna, e nello specifico la marmitta catalitica che da decenni svolge un ruolo fondamentale nell’abbattere le emissioni più inquinanti nei veicoli tradizionali. Un’auto venduta nel 1960 senza, inquinava al pari di 100 autovetture vendute oggi dotate di tale dispositivo. Tali metalli rivestiranno un ruolo chiave nella transizione verde dei prossimi anni, ma i siti estrattivi sono quasi del tutto concentrati nei Paesi emergenti, basti pensare al rame in Cile, al nickel in Indonesia, al platino in Sud Africa e Zimbabwe», evidenzia Andrew Keiller, Investment Specialist Director e Partner di Baillie Gifford.

Evidentemente attribuendo a tutto e tutti i giusti pesi, date le circostanze. «Dovrebbe essere sempre privilegiato un approccio dinamico alla materia. La transizione energetica pone queste serie di problemi che gli stati devono risolvere nell’interesse della collettività, e sappiamo di cosa dovremmo avere bisogno per i prossimi anni, dunque sia questi metalli, comuni e rari, sia risorse energetiche tradizionali che continueranno a essere utilizzate per l’intera durata della transizione, ma le necessità possono cambiare, e lo fanno spesso, sia in termini di scoperta di nuovi giacimenti, sia di sviluppo di tecnologie che potrebbero richiederne altri», riflette l’esperto di Rothschild. Oro cileno. Per quanto non possa certo essere considerato un metallo raro, e nemmeno innovativo, in termini di ricerca o utilizzo, passano gli anni ma rimane sulla cresta dell’onda, anzi. «Se da un lato l’Europa ha rinunciato a buona parte della sua industria pesante, a crescere è la domanda di altri materiali, in testa rame e nickel per il ruolo che ricoprono in termini di elettrificazione e accumulo di energia, il che si riflette sui prezzi. Il rame negli ultimi mesi ha oscillato tra i 7 e i 10mila dollari per tonnellata a fronte di un altalenante equilibrio tra domanda e offerta, un problema comune a molti altri materiali,

tra tensioni geopolitiche e rischi di interruzione delle forniture. È il caso di litio e cobalto, che porrebbero sotto scacco l’intero comparto tecnologico, e l’automotive europeo, ma la cui sostituzione richiederebbe anni di sviluppo e grandi investimenti», nota l’esperto di Lfg. Il 2024 potrebbe essere ricordato come l’anno del rame, che non sembra trovare requie. Ma qual è il nodo da sciogliere? «I fattori che stanno giocando un ruolo sono molti, e variegati. La debolezza dell’economia cinese spinge al ribasso il suo prezzo, e dunque ogni qual volta torni l’ottimismo sui risultati di Pechino si verifica un rialzo, al tempo stesso la risoluzione delle vertenze sindacali in Cile, a cui è attribuibile un quarto della produzione globale, diminuisce fortemente i potenziali problemi di fornitura, distenendo le pressioni sul prezzo. Ma se l’immobiliare cinese è anemico, la domanda di rame da parte dell’automotive rimane forte, al pari delle prospettive dei prossimi anni», precisa l’esperta di Global X.

Cina che rimane epicentro del mercato, anche in vista di potenziali prossimi sviluppi, e dell’eventualità che presto o tardi il Dragone possa tornare a volare. «Le fonderie cinesi negli ultimi mesi stanno affrontando una mancanza di concentrato di rame, anche a fronte della chiusura della miniera di Cobre a Panama, il che potrebbe portare entro fine anno a tagli della produzione. Se si analizza il mercato a livello globale, nel 2023 la produzione mineraria si è attestata a 22 milioni di tonnellate, dunque inferiore ai 25 milioni di domanda, gap che dovrebbe allargarsi. Anche ammettendo che l’offerta continui a crescere del 2,5-2,7% annuo, in linea con l’ultimo decennio, entro il 2035 l’offerta dovrebbe toccare i 32 milioni di tonnellate, a fronte di una domanda che probabilmente sfiorerà i 50 milioni, il che rende ottimisti sull’andamento futuro dei prezzi», sintetizza il Cio di Ubs.