Urbane Mobilität

Stadtflitzer aus Österreich fährt auf zwei Rädern. 18

Weltrekord

Ein Abenteurer auf dem Weg in die Stratosphäre 24

Urbane Mobilität

Stadtflitzer aus Österreich fährt auf zwei Rädern. 18

Weltrekord

Ein Abenteurer auf dem Weg in die Stratosphäre 24

Boxenstopp daheim

Wie man im eigenen

Zuhause am besten seine E-Fahrzeuge auflädt. 28

Die österreichische Weltklasse-Athletin Anna Spielmann im Interview 14

Energieträger*innen

Wir arbeiten fleißig am Ausbau von Elektromobilität. Mit uns tanken Sie schon heute in und um Wien bei über 2.200 Ladestellen 100 % Ökostrom. Jetzt fleißig sparen mit günstigen Tanke kWh-Tarifen: wienenergie.at/tanke-tarife

Jetzt ELO online lesen auf www.in-zukunft.at

Elektromobilität verändert Bewegung, Training und Wohnen. Zwei Geschichten zeigen dies: Die Tirolerin Anna Spielmann beweist, dass E-Mountainbiken eine anspruchsvolle, eigenständige Sportart ist. Parallel rückt die Garage in den Fokus, wo es um Kabelquerschnitte, Stromtarife und optimales Laden geht. Das Bild der E-Mobilität ist unvollständig, wenn nur eine Perspektive zählt. Sie ist beides: Leidenschaft und Infrastruktur. Vorurteile wie „E-Bikes sind unsportlich“ oder „Wallboxen sind kompliziert“ widerlegt die Realität. Wer Spielmann im Gelände sieht, erkennt höchstes Können; eine gut geplante Wallbox überzeugt durch ihre Vorteile. Die Stärke der Elektromobilität liegt darin, uns zum Umdenken zu zwingen. Muskelkraft und Motor, Energieversorgung und Eigenverantwortung verschmelzen.

Es geht darum, den eigenen Zugang zu finden – ob mit Helm oder der richtigen Ladeinfrastruktur. Wichtig ist, auszuprobieren, wie E-Mobilität das Leben einfacher, spannender oder nachhaltiger macht.

Fragen, Wünsche, Anmerkungen, Kritik?

Wir freuen uns auf Ihre Meinung! redaktion@elo-magazin.at

Florian Streb, Redakteur bei Egger & Lerch

Impressum

Chefredaktion

Arndt Müller

Grafik

Elisabeth Ockermüller, Marianne Pratscher

Bildbearbeitung

Reinhard Lang

Coverfoto

Gettyimages/Malorny

Lektorat

Iris Erber, Ernst Böck

Redaktionsanschrift

Egger & Lerch Corporate Media, velcom GmbH, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien,

T +43 1 524 89 00, www.egger-lerch.at

Anzeigen- und Promotionskontakt

Cornelia Absenger, Absenger Media Taborstraße 20/Top 11, 1020 Wien c.absenger@absengermedia.at

T +43 1 890 33 23-0

Druck

Walstead Leykam Druck GmbH & Co KG, Bickfordstraße 21, 7201 Neudörfl Eigentümerin (100 %)/Medieninhaberin, Verlagsort, Verwaltungs- und Herausgeberadresse

Egger & Lerch Corporate Publishing, velcom GmbH, Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, T +43 1 524 89 00, www.egger-lerch.at Geschäftsführung

Florian Magistris

Offenlegung gemäß § 25 Abs. 2 und 3 Mediengesetz www.egger-lerch.at/impressum

ELO können Sie jetzt auch online bestellen – gehen Sie dazu auf: abo.derstandard.at/shop/magazine

Sie finden ELO außerdem auf den Plattformen

Readly, read-it und PressReader.

Die elektromobile Zukunft in Bildern 06

Scheinwerfer 12

„Fahrtechnik ist wesentlich“

Die Tirolerin Anna Spielmann über neue E-MTB-Wettbewerbe 14

Segway trifft Smart Car

Ein 2-sitziger Flitzer aus Österreich will die Stadtmobilität aufmischen. 18

Strommix 20

Fahrtenschreiber

Kolumne von Guido Gluschitsch 22

Tempomacher

Football-Star Tom Brady verbindet E-Racing mit Umweltschutz. 23

Mission erfüllt

Ein französischer Abenteurer nimmt

Kurs auf die Stratosphäre. 24

Boxenstopp daheim

produziert gemäß Richtlinie Uz24 des Österreichischen Umweltzeichens, Let’s Print Holding AG, UW-Nr. 808

Wie man das eigene E-Auto zuhause sinnvoll auflädt. 28

Rückspiegel

Das teuerste E-Auto der Welt 34

Die smarte Wallbox aus Norwegen für Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser, Firmenwagen & Ladeparks

Die smarte Wallbox aus Norwegen für Einfamilien-, Mehrfamilienhäuser, Firmenwagen & Ladeparks

Zuhause Laden

Zuhause Laden

Easeee Up (bis zu 22 kW | kompakt & wetterfest)

E Easee Up (bis zu 22 kW | kompakt & wetterfest)

Easeee Max (bis zu 22 kW | MID-konformer Stromzähler | Ideal für Firmenwagen)

E Easee Max (bis zu 22 kW | MID-konformer Stromzähler | Ideal für Firmenwagen)

Warum Easee?

Warum Easee?

Gewerbliches Laden

Gewerbliches Laden

E Eas für

Easee für große Projekte)

E Eas

Easee

MID-konformer Stromzähler Ideal für große Ladeparks)

MID-konformer Stromzähler Ideal für große Ladeparks)

– Spart Geld durch smarte Software- und Tarifintegration

– Spart Geld durch smarte Software- und Tarifintegration

– Zukunftssicher durch regelmäßige Software-Updates

– Zukunftssicher durch regelmäßige Software-Updates

– 5 Jahre Garantie und modernes Skandinavisches Design

– 5 Jahre Garantie und modernes Skandinavisches Design

– Genutzt von über 1 Millionen AutofahrerInnen europaweit

– Genutzt von über 1 Millionen AutofahrerInnen europaweit

Jetzt bei deinem Elektriker anfragen!

www.easee.com/de

Jetzt bei deinem Elektriker anfragen! www.easee.com/de

Bentley Konzeptstudie

EXP 15: ein Hauch

Vintage

Die Traditionsmarke Bentley präsentiert mit dem EXP 15 einen Ausblick auf das erste vollelektrische Modell (ab 2026) als augenzwinkernden Mix aus 1930er-Luxus und Hightech.

Die Inspiration? Der berühmte Speed - Six „Blue Train“: Enorm lange Motorhaube, aufrechter Kühlergrill und die kantige LED-Signatur sind ein modernes Revival der klassischen Form. Im Interieur überrascht ein Dreisitzer - Innenraum mit drehbarem Beifahrersitz, Stauraum für Gepäck oder Hund – sowie ein „Picknick - Kofferraum“ für Outdoor - Momente.

Wir geben der Natur etwas zurück.

Die Stadt Wien setzt mit dem Park der Artenvielfalt und dem Naturschutzareal Breitenlee in der Donaustadt ein Zeichen für ein besseres Klima. Engagiere auch du dich und unterstütze den Erhalt und die Vielfalt der Natur in deiner Umgebung. So geben wir gemeinsam etwas zurück.

Melde dich jetzt zum Klima-Campus Newsletter an. Und informiere dich über Veranstaltungen, Tipps und Workshops rund um das Thema Biodiversität.

Ferrari lanciert erste Hochsee-Rennyacht

Superlative sind bei Ferrari an der Tagesordnung, das gilt natürlich auch für „Hypersail“, die erste HochseeRennyacht des Autobauers. Wirklich außergewöhnlich an der 30-Meter-Yacht ist vor allem die fehlende Motorisierung. Normalerweise verfügen diese Boote, die in der Regel mehr fliegen als schwimmen, über eine ganze Reihe an Hilfsmotoren, die etwa die Steuerung unterstützen. Bei der Hypersail kommt die Energie für die Steuerungssysteme vollständig aus erneuerbaren Quellen wie Sonnenenergie, Wind und Kinetik. Derzeit entsteht die Yacht in Italien, bereits nächstes Jahr soll die Jungfernfahrt starten.

Roboter liefern jetzt für Migros und Swiss Post

Der Schweizer Roboterentwickler RIVR startet in Regensdorf bei Zürich eine gemeinsame Feldtestphase mit Swiss Post und Migros Online: Roboter liefern ausgewählte Pakete und Lebensmittel direkt bis zur Haustür. Ziel ist, die Effizienz zu steigern und Lieferpersonal zu entlasten – überwacht werden die Robo-Lieferanten aber weiterhin von Menschen.

Ladekarte

Profitieren Sie von der Expertise der EVN: größtes Ladenetz, faire Tarife und Komplettlösungen für Unternehmen.

Die EVN ist Österreichs führende

Anbieterin von Ladeinfrastruktur und betreibt rund 3.700 eigene Ladepunkte. Mit der EVN Ladekarte haben Kundinnen und Kunden zudem Zugang zu mehr als 27.000 öffentlichen Ladepunkten in Österreich und mehr als 100.000 in Europa.

Österreichs größtes Ladenetz wächst weiter

Neben Kooperationen in den Bundesländern mit Partnern wie Hofer und Spar errichtet die EVN mit der XXXLutzGruppe bis 2028 rund 600 zusätzliche Ladepunkte bei XXXLutz, Möbelix und Mömax – verteilt über ganz Österreich. Die ersten Standorte gehen bereits im Herbst 2025 in Betrieb.

Unsere #Drive-Ladetarife

#Drive Easy: Für alle, die hauptsächlich an EVN-Ladestationen laden. Ohne Grundgebühr, ohne Bindung – mit einheitlichem Tarif für AC-, DC- und HPC-Laden.

#Drive Smart: Für Vielfahrerinnen und Vielfahrer, die auch international unterwegs sind. Zugang zu 90 % aller öffentlichen Ladepunkte in Österreich sowie europaweites Laden – mit niedriger Grundgebühr.

#Drive Business: Für Unternehmen mit Zusatzservices wie Flottenreporting und Fahrzeugservices (Maut, Autowäsche …) – und das mit nur einer Karte! Dank Treuevorteil gilt: Je mehr geladen wird, desto günstiger wird es für die gesamte Flotte.

E-Mobilität für Unternehmen

Die EVN bietet Unternehmen Komplettlösungen aus einer Hand – von Beratung und Installation der Ladeinfrastruktur über Softwarelösungen und Abrechnung bis zur Einbindung von Roamingpartnern. Mitarbeitende können Firmenfahrzeuge am Standort, zu Hause oder unterwegs laden.

Eine Karte –unzählige Möglichkeiten

Mit der EVN Ladekarte profitieren Kundinnenund Kunden vom einfachen Zugang zu mehr als 100.000 Ladepunkten in Österreich, Deutschland, Italien, Kroatien und zukünftig vielen weiteren Ländern – einfach, bequem und transparent.

WERBUNG

Österreich bleibt bei E‑Transportern zurück

Eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) bescheinigt Österreich großen Nachholbedarf: Während in den Niederlanden schon 83 Prozent der neuen mittelschweren Lkw elektrisch laufen,liegt Österreichs Anteil im ersten Quartal bei lediglich 12 Prozent in der N2-Klasse (3,5–12 t). Die Abschaffung der NoVA seit Juli sorgt zudem dafür, dass Dieseltransporter preislich noch mehr punkten können –damit dürften die Neuzulassungen für E-Lkw sogar weiter sinken.

Hyundai experimentiert mit elektrischem Tuk-Tuk

Indiens Großstädte ersticken im Smog, der hauptsächlich von Kleinfahrzeugen wie Mopeds und dreirädrigen Tuk Tuks erzeugt wird.

Noch schlimmer wird‘s im Monsun: Dann wäscht der Regen zwar den ganzen Schmutz weg, dafür geht wegen Überflutungen aber noch weniger voran als sonst. Der koreanische Autobauer Hyundai nimmt mit seinen elektrischen

Kleinfahrzeugkonzepten E3W und E4W beide Herausforderungen auf einmal an. Die Fahrgastzelle lässt sich im Fall von Überflutungen anheben, wasserfeste Materialien im Innenraum sollen das Tuk Tuk robuster machen. Auch experimentieren die Koreaner mit Lack, der Hitze abhält. Ob und wann die Fahrzeuge auf den Markt kommen, ist unbekannt. © Hyundai

Ferrari tritt auf die Bremse: Zweites

E ‑ Modell erst ab 2028

Ferrari schiebt sein zweites Elektromodell nach hinten – statt Ende 2026 rollt es jetzt „frühestens 2028“ vom Band. Interne Quellen kommentieren gegenüber der Agentur Reuters, die Nachfrage für flotte Luxus‑EVs sei derzeit quasi „null“. Die Traditionsmarke nutzt die Atempause, um seine eigene E-Technik weiterzuentwickeln.

Neuzulassungen von E ‑ Pkw knacken Marke von 50 Prozent

Während der VCÖ wenig glücklich ist mit den Zulassungszahlen bei Lkw (siehe Meldung), schaut es bei den E-Pkw gar nicht so übel aus. Zum ersten Mal überhaupt lagen diese nämlich im ersten Halbjahr 2025 bei über 50 Prozent aller Neuzulassungen. Dies gilt allerdings nur für einzelne Wiener Bezirke, etwa Rudolfsheim Fünfhaus (58 Prozent) oder Mariahilf (56 Prozent). Außerhalb Wiens führt der Mühlviertler Bezirk Rohrbach mit 35 Prozent, Oberösterreich und Salzburg führen mit jeweils 25 Prozent E-Neuzulassungen das Bundesländer Ranking an.

Oberösterreich 25,2% (5.736) Salzburg 25,2% (2.933)

Wien 24,2% (6.595)

Burgenland 23,3% (1.012)

Niederösterreich 21,7% (5.947)

Vorarlberg 21,1% (1.446)

Tirol 20,3% (2.696)

Kärnten 19,9% (1.488)

Steiermark 17% (3.551)

Renault lässt die Feuerwehr an den Akku

E-Fahrzeuge fangen weniger leicht Feuer als Benziner, aber wenn sie einmal in Brand geraten, stellen sie Feuerwehren vor größere Herausforderungen. Das liegt an den schwer löschbaren und hochexplosiven Batterien. Der Autobauer Renault hat sich eine clevere Lösung für das Problem einfallen lassen: Der „Fireman Access“ ist eine Not Luke im Akku, deren eigentlich wasserdichte Versiegelung dem Druck des Löschschlauchs nachgibt, sodass sich die Batterie mit Wasser fluten lässt. Statt mehrerer Stunden, die das Löschen eines E-Autos normalerweise dauern kann, sollen es damit nur mehr zehn Minuten sein.

Renault hat den Weg eines Universal patents gewählt, damit kann jeder andere Hersteller die Technologie übernehmen.

Opel zeigt Kante: Frontera GRAVEL als raues Showcar

Mit dem Frontera GRAVEL bringt Opel ein Konzeptfahrzeug auf die Bühne, das klar auf robuste Optik setzt: Seilwinde, grobstollige Reifen, Dachgepäckträger – alles da. Die Kooperation mit Tuning Szenegrößen wie XS und BlackFish zeigt: Der Frontera will mehr sein als nur ein Familien SUV. Technisch bleibt er ein normales E-Fahrzeug, optisch inszeniert fürs Gelände. Gezeigt wurde das Ganze im Sommer bei der XS Carnight am Wörthersee. Ein Statement – aber (noch) kein Serienmodell.

E‑MTB ALS EIGENER SPORT

Profi-Fahrerin Anna Spielmann über Vorurteile, Wettkampfambitionen und warum Techniktraining entscheidender ist als das teuerste Bike.

Text: Arndt Müller

Anna Spielmann gehört zu den besten E-Mountainbikerinnen Österreichs, bietet im Interview aber gleich das lockere Du an. Mit zehn Jahren stieg sie in Haiming ins klassische Mountainbiken ein, 15 Jahre lang fuhr sie Cross Country auf Wettkampfniveau.

Heute kämpft die Tirolerin um WM-Medaillen –erst Anfang September hat sie in der Schweiz eine goldene WM-Medaille ergattert – und will beweisen: E-Mountainbiken ist kein Sport für „unsportliche Männer mit Bierbauch“, sondern eine eigenständige Disziplin mit ganz eigenen Herausforderungen.

Du bist vom klassischen Mountainbike aufs E-MTB umgestiegen. War das ein Bruch? Für mich war das eine spannende Weiterentwicklung, kein Bruch. Das E-Mountainbike eröffnet ganz neue sportliche Möglichkeiten. Man kann die beiden Sportarten nicht direkt vergleichen – sie haben zwar gemeinsame Wurzeln, aber völlig unterschiedliche Anforderungen.

Inwiefern unterscheiden sich die Anforderungen?

Beim E-XCO (siehe Glossar) sind die Strecken so technisch, dass man sie mit einem normalen Mountainbike gar nicht fahren könnte. >

E-XCO (E-Cross Country Olympic)

Technisch anspruchsvolle

Rundstreckenrennen mit Motorunterstützung

E-Enduro

Mehrstufiges Zeitfahren bergab, Anstiege werden nicht gewertet; bei E-Enduro kommen „Powerstages“ mit steilen Anstiegen dazu

Powerstages

Besondere Wertungsprüfungen mit steilen Anstiegen, die es nur im E-Enduro gibt

Performance CX Leistungsstarker Mittelmotor von Bosch für E-Mountainbikes

Lyrik/ZEB Federgabeln von RockShox für verschiedene Einsatzbereiche

Anfang September holte Anna Spielmann beim E-XCO im schweizerischen Bellwald eine WM-Medaille.

Die Freude über die Preisverleihung in Bellwald ist schwer zu übersehen.

Besonders spannend sind die Powerstages beim E-Enduro, wo man steile Anstiege und Hindernisse mit viel Geschick meistern muss. Das gibt es so im klassischen MTB gar nicht.

Wie sieht ein typischer Trainingstag aus?

Typisch gibt es bei mir eigentlich nicht, weil jede Saisonphase anders aussieht. Im Winter mache ich viele Skitouren oder gehe langlaufen, in der Wettkampfvorbereitung stehen Trainings- und Testcamps an. Dazu kommen Einheiten im Kraftraum, Ausdauertraining und natürlich Technikübungen. Die Mischung macht’s – und genau diese Abwechslung gefällt mir sehr.

Ich fahre den Bosch Performance CX-Motor mit Continental-Reifen, meist den Kryptotal. Beim Fahrwerk setze ich im XCO auf die Lyrik, im Enduro auf die ZEB. Mir ist extrem wichtig, dass die Einstellungen nicht verändert werden – wie beim Autofahren fühlt sich alles sofort fremd an, wenn jemand meinen „Sitz“ verstellt.

„Der Markt ist da, es braucht nur Wettkämpfe, die den Motor und die Technik in den Vordergrund stellen.“

Anna Spielmann

Wie arbeitest du an der Fahrtechnik?

Ich habe einen Technikcoach, Kevin, der meine Fahrten genau analysiert und sieht, wo ich noch Potenzial habe. Mit ihm zu arbeiten ist extrem wertvoll, weil er immer einen objektiven Blick hat und mich gezielt verbessert. Techniktraining ist für mich ein ganz wesentlicher Teil, ohne den es im Rennen nicht geht.

Welches Rennen ist dir besonders in Erinnerung geblieben?

Verbier bei der E-Bike World Tour. Zwei Tage lang Rennen im Hochgebirge mit Blick auf den Mont Blanc – das war landschaftlich und sportlich ein absolutes Highlight.

Wie gehst du mit Wettkampfdruck um?

Das Wichtigste ist, im Training fokussiert zu sein. Wenn ich weiß, dass ich dort alles gegeben habe, kann ich viel ruhiger in ein Rennen gehen. Vor schwierigen Passagen atme ich zweimal tief in den Bauch ein –das schärft den Fokus.

Mit welchen Vorurteilen wirst du konfrontiert?

Das klassische Vorurteil ist, dass E-Bikes etwas für ältere, unsportliche Männer sind. Wer aber einmal gesehen hat, was wir im Wettkampf leisten, versteht sofort, dass es eine Menge Technik, Fahrgefühl, Ausdauer und Kraft braucht.

Was rätst du E-MTB-Neulingen?

Ganz klar: Techniktraining! Das richtige Bike ist wichtig, aber entscheidend ist, dass man es im Griff hat. In Österreich nimmt jeder einen Skilehrer – beim Mountainbiken steigt man einfach aufs Rad. Mit ein paar Tipps kann man so viel mehr Spaß haben.

Welche Ziele hast du?

Ich will international vorne mitfahren und meinen Teil dazu beitragen, dass E-Mountainbiken als eigenständige Sportart wahrgenommen wird.

Und wo siehst du den Sport in zehn Jahren?

Das Potenzial ist riesig. Allerdings braucht es klare Strukturen und Formate. Der Markt ist da, es braucht nur Wettkämpfe, die den Motor und die Technik in den Vordergrund stellen – das ist zum Zuschauen spannender als Testberichte.

Das „etu“ ist hauptsächlich für den Stadtverkehr gemacht.

„Mehr Fahr, weniger Zeug“ verspricht das „etu“, ein Kleinstmobil aus Österreich, das die urbane Mobilität bereichern soll.

Text: Arndt Müller

Man weiß gar nicht, wie man das „etu“ auf den ersten Blick einordnen soll: ein Ei auf Rädern? Ein Segway ohne Lenkstange? Ein Smart, der erneut ein Stück kleiner gemacht wurde?

Auffällig ist es jedenfalls, das „etu“, das sich Wolfgang Podleiszek und ein Freund beim gemütlichen Gespräch über urbane Mobilität in Grundzügen ausgedacht haben. Der Kärntner Podleiszek ist Fahrzeugentwickler und leitet schon lange den selbst gegründeten Autozulieferer Serienreif bei München. Für das etu hat er zusätzlich Wolf eMobility in Tirol gegründet. Hier soll also die Mobilität

„Heute verstopfen tonnenschwere SUVs die Straßen.“

Wolfgang Podleiszek

der Zukunft entstehen, und zwar Schritt für Schritt bis Anfang der 30er-Jahre. „Wir wissen, wie lange so eine Entwicklung dauert“, sagt Podleiszek. Es wird aber trotzdem schon mit Hochdruck am etu gearbeitet. Eine Machbarkeitsanalyse ist bereits abgeschlossen, bis Sommer 2026 soll in Zusammenarbeit mit KTM ein erster, fahrbarer Prototyp entstehen. „Frankenstein“ wird so eine noch nackte Test-Plattform dort intern genannt.

„Wenn wir von der Mobilität von morgen reden, dann meinen wir ganz sicher nicht die 3-Tonnen-SUVs, die heute alles verstopfen“, ätzt Podleiszek. Tatsächlich ist das etu extrem reduziert: ein E-Antrieb, zwei Sitze, Platz für zwei Getränkekisten, zwei Räder. Zwei Räder? Ja, denn das etu funktioniert genau genommen wie ein Segway, jenes Zweirad, mit dem man Touristen durch Hauptstädte kurven sieht. Sensoren sorgen dafür, dass das etu nicht nach vorn oder hinten kippt. Dadurch ist das orange Ei enorm wendig und soll nach Berechnungen pro Jahr bis zu 65 Stunden Parkplatzsuche sparen.

Innenhaut aus Hanf und Tabak. Gesteuert wird wie beim Motorrad mit den Händen. Da die Pedale fehlen, kann von vorn zugestiegen werden, was an die legendäre „Isetta“ aus den 1950ern erinnert. Angetrieben wird der bis zu 90 Stundenkilometer flinke Flitzer von einem E-Aggregat, das vom jungen Motorenentwickler Deepdrive in München entwickelt wurde. Es soll nicht nur enorm effizient sein, sondern auch weitgehend ohne ethisch problematische Seltenerdmetalle auskommen. Apropos Nachhaltigkeit: Die verwendeten Materialien sollen möglichst kreislauffähig sein. Die Innenverkleidung aus Hanf und Tabak scheint einem Kifferhirn entsprungen und ist bereits für die Autoindustrie zugelassen. Außen besteht etu aus einem Zellstoff, den man sich in etwa so vorstellen kann wie die Kofferraumverkleidung heutiger Autos.

Wird man da im Falle eines Crashs nicht völlig zusammengefaltet? „Mitnichten!“, so der Firmengründer. Die Fahrgastzelle des Zweisitzers besteht nämlich aus einem extrem steifen Monocoque-Rahmen, der

25.pdf 1 13.10.2025 10:01:26

andere Fahrzeuge gleichsam abprallen lässt. Da solche Konstrukte auch im Rennsport eingesetzt werden, macht sich Podleiszek keine Sorgen über die Crash-Sicherheit.

Gefährte wie das etu sind wohl genau das, was unsere verstopften Innenstädte brauchen: weniger Blech, mehr Hirn. Bis Anfang der 30er-Jahre wissen wir mehr. Bis dahin bleibt das orange Ei ein faszinierender Versuch, Mobilität neu zu denken. © Wolf eMobility

Der Zustieg erinnert an die „Isetta“ aus den Fünfzigern.

DiesesE-Biketransportiert eine halbe Tonne Nutzlast.

Ein innovatives E-Lastenrad aus Wien: Das Cargobeast von Motic bietet ein Ladevolumen von bis zu 3 m³ und eine beeindruckende Nutzlast von 500 kg, vergleichbar mit einem Kleinlieferwagen, passt aber auf Radwege. Die Ladefläche nutzt Lkw-Technologie: absenkbar für Rollcontainer oder Europaletten, verschiedene Aufbauten (offen, geschlossen oder Kühlversion) möglich. Der Elektroantrieb soll bei voller Beladung bis zu 100 km Reichweite schaffen und ist dank Tretgenerator ohne Kette oder Riemen nahezu wartungsfrei. Die Gründer hatten die Idee zunächst für eine Diplomarbeit entwickelt und arbeiten derzeit an der Serienproduktion, die bald starten soll. Das Cargobeast zielt auf die letzte Meile urbaner Logistik.

In Teilen von Amish Country, etwa in Iowa und Holmes County, Ohio, ersetzen manche Gläubige ihre traditionellen Pferdekutschen zunehmend durch elektrisch betriebene Fahrräder. Besonders in Holmes County sind E-Bikes laut Berichten bereits allgegenwärtig – vielfach mit Solarstrom geladen, unabhängig vom öffentlichen Stromnetz, was dem Ideal der Selbstgenügsamkeit entspricht. Während viele jüngere Amish die Technik als praktische, kostengünstige Alternative sehen, warnt eine konservative Minderheit, dass mobile Unabhängigkeit die Gemeinschaft schwächen und irgendwann sogar zur Automobilnutzung führen könnte.

DieAmishverweigernsich modernenTransportmitteln.

Ein junges Unternehmen aus Kreuzlingen/ Kanton Thurgau entwickelt mit dem „e-SKI“ einen elektrisch unterstützten Zusatzantrieb zum Nachrüsten für Tourenski und Splitboards. Der zum Patent angemeldete Mechanismus zieht den hinteren Ski über einen Riemen nach vorne – gesteuert durch Sensorik –, während das vordere Skifell die Bewegung stabilisiert. Das System kann auf den meisten Tourenski montiert werden, nutzt weiterhin klassische Felle und ist auf dem Gipfel in wenigen Minuten abnehmbar und im Rucksack verstaut. Für die Wintersaison 2025/26 hat das Team die ersten Betatests angekündigt – ein offizieller Verkaufsstart wurde noch nicht kommuniziert.

Wasserstoff lässt sichkünftignichtmehr bei OMV tanken.

Die OMV zieht sich überraschend aus dem Geschäft mit Wasserstofftankstellen zurück. Alle fünf H2-Standorte in Österreich sollen bis Ende 2025 geschlossen werden. Grund ist laut Konzern die mangelnde Wirtschaftlichkeit. Die Entscheidung trifft besonders Besitzer:innen von Brennstoffzellenautos, für die es künftig kaum noch Versorgungsmöglichkeiten gibt. Auch verschiedene Fahrzeughersteller hatten unlängst vermeldet, ihre Brennstoffzellen-Entwicklungen entweder einzustellen (Stellantis) oder zu verschieben (Daimler Trucks).

Am neuen Bo Turbo erreicht man über 160 km/h – aufrecht stehend! Der britische E-Scooter mit 24.000 Watt Leistung wurde von ehemaligen Rennsport-Ingenieuren entwickelt und auf dem Goodwood Circuit getestet. Er ist mit rund 25.000 Euro deutlich teurer als viele Autos und schon deshalb wohl nicht mehr als ein Marketinggag. In Österreich ist er auf Straßen strikt verboten –weder Bauart noch Tempo sind zugelassen. Wer ihn legal fahren will, braucht eine Rennstrecke, etwa den Red Bull Ring.

Ausgelegtauf 160 km/h

Caterpillar setzt neue Maßstäbe im Schwerlastverkehr: Der vollelektrische Muldenkipper 794 AC Electric Drive stemmt bis zu 327 Tonnen Nutzlast – und übertrifft damit sogar den kürzlich vorgestellten 240-Tonner 793 BEV.

Dank elektrischem AC-Antrieb punktet der 794 AC mit starker Bremsleistung und hoher Effizienz im Gelände. Eingesetzt werden kann Großminen weltweit – ein Kraftpaket Diesel. E-Antriebe werden also auch unter Extrembedingungen immer leistungsfähiger.

DiesesUngetüm fährt elektrisch.

Kolumne von Guido Gluschitsch

„Wie du weißt, bin ich jetzt daheim, aber wo bist du?“ – „Laden wir das Auto, oder kann ich schnell was kochen?“ – „Kann ich den Wagen nehmen oder geh ich zu Fuß zu meinem Termin?“

Es sind mitunter seltsame Sätze, die meine Frau an mich richtet, seit wir ein E-Auto haben. Selbst wenn man den Zusammenhang versteht, ist es peinlich. Zumindest wenn man in dieser Dreierbeziehung wie ich ist. Denn von außen betrachtet muss ich eingestehen: Seit wir ein E-Auto haben, dürfte es mir ein paar Sicherungen geschossen haben.

Hinzu kommt, wir haben eine PV-Anlage. Oberstes Gebot ist demnach: Geladen wird daheim mit Überschussstrom. Und sollten zwischen April und Oktober auch nur einmal die Hausakkus leer werden und wir Strom aus dem Netz ziehen müssen, dann bin ich kein guter Umgang mehr. Gegessen wird dann kalt. Oder vom Holzofen.

Ich schau dauernd ins Smartphone. Nix TikTok, Insta oder

OnlyFans. Die eine App zeigt mir, wie viel Strom vom Dach kommt, wie voll die Akkus sind und wie hoch der Verbrauch im Haus ist. Und glauben Sie mir. Es ist keine gute Idee, wenn man unterwegs ist und daheim anruft, um nachzufragen, was um die Zeit jetzt 2.300 Watt braucht.

Das E-Auto hat auch eine App. Die schickt mir eine Nachricht, wenn das Auto zum Laden angesteckt wird. Eh gut. Im Grunde. Meine Frau fühlt sich aber überwacht, wenn sie damit unterwegs ist. Denn das Auto schreibt mir auch, wenn es abgesteckt wird. Außerdem kann ich immer sehen, wo der Kübel gerade steht. Und wie hoch der Verbrauch ist.

Unlängst ist ein paar Tage nur meine Frau mit dem Auto unterwegs gewesen. Und ich seh, dass der Verbrauch des Wagens auf einmal deutlich gestiegen ist. Lassen Sie sich von mir einen Tipp geben. Fragen Sie nicht, ob Ihre Frau die Fahrweise neuerdings sportlicher anlegt oder die Art der Klimatisierung neuen

Bedürfnissen zu folgen hat. Niemand glaubt Ihnen, dass Sie nur die Ursachen ausschließen wollen, um den Fehler, der zum Mehrverbrauch führt, ausfindig machen zu können. Die Reaktionen sind vorhersehbar. Zumindest die ersten.

Überwachung, Menschenrechte, Käfighaltung – so in der Eskalationsstufe. Aber dann, mit sanfter Stimme, der Hinweis, der die so wichtige Eingangsfrage dann doch zumindest ein Stück weit klärt: „Ach ja, es könnt sein, dass ein Strafzettel kommt.“ Er war nicht fürs Falschparken.

Am Ende bleibt: Meine Anstrengungen des Strommanagements lohnen sich. Wir brauchen kaum Saft aus dem Netz, speisen so wenig wie möglich ein, und das E-Auto wurde noch nie woanders als daheim geladen. Und selbst da nur zwei Mal mit Netzstrom. Von der Effizienz her rennt es also perfekt. Ob die Ehe diese Effizienz aushält, weiß ich aber noch nicht.

Tom Brady ist in den USA ein Superstar: Als Quarterback gewann er siebenmal den Super Bowl und prägte über zwei Jahrzehnte den American Football. Nun setzt sich der heute 47-Jährige für den Umweltschutz ein – mit einer ungewöhnlichen Aktion auf dem Wasser.

Brady ist Chef der Rennboot-Crew „Team Brady“, die in der elektrischen E1 World Championship antritt und bereits die erste Meisterschaftssaison gewann. Das Besondere: Für jeden Punkt, den sein Team bei den Rennen sammelt, werden 100 Kilogramm Plastikmüll aus dem Ozean geholt. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit der 4ocean Foundation, die sich weltweit auf das Sammeln und Recyceln

Tom Brady lenkt die Aufmerksamkeit auf Mikroplastik.

QR-Code scannen und direkt teilnehmen: kelag.at/gewinnspiel

In dieser Rubrik stellt ELO Persönlichkeiten vor, die die Verkehrswende vorantreiben.

von Meeresplastik spezialisiert hat. Die Initiative trägt den Namen „Race for Change“ und ist für die 2025er-Saison angelaufen. Mit seinem erfolgreichen Team konnte Brady bereits zur Finanzierung der Müllbeseitigung beitragen. Da das Projekt durch die Punktevergabe eine direkte Verbindung zwischen sportlichem Erfolg und Umweltschutz schafft, stützt Brady mit seiner Initiative den sehr auf ökologische Verträglichkeit bedachten Wettbewerb weiter. Die gesamte Meisterschaft zielt darauf ab, durch den spektakulären Sport Aufmerksamkeit für Umweltthemen zu schaffen und gleichzeitig konkrete Maßnahmen für den Meeresschutz umzusetzen.

MITMACHEN UND GEWINNEN

Als besonderes Extra wird unter allen Teilnehmenden eine exklusive KELAGEnergieberatung verlost.

Der Schweizer Pilot und Abenteurer

Raphaël Domjan ist soeben mit einem Solarflugzeug bis auf eine Höhe von 9.521 Metern vorgestoßen. Dabei ist es ihm aber nicht bloß um den damit aufgestellten Weltrekord gegangen, sondern vor allem auch darum, die Öffentlichkeit für das Potenzial der Sonnenenergie, speziell für die Luftfahrt, zu sensibilisieren.

Text: Harald Sager

Jetzt hat er es also doch geschafft! Am Dienstag, dem 12. August, hob Raphaël Domjan mit seiner HB-SXA, einem ausschließlich solar- und batteriebetriebenen Flugzeug, vom Flughafen Sion im Kanton Wallis ab, zwirbelte sich langsam, aber beharrlich bis auf 9.521 Meter hoch – so weit hinauf, wie es der Auftrieb in der dünnen Luft eben zuließ –, begab sich wieder in den Sinkflug und landete nach genau fünf Stunden und neun Minuten wieder auf der Rollbahn. „Was für ein Moment der Freude! Ich teile ihn mit meinem Team, mit all jenen, die jahrelang auf dieses Ziel hingearbeitet haben!“, rief er im Überschwang der Emotionen aus, als er die Kabine öffnete. Dieses Ziel – das war der Höhenweltrekord für ein Solarflugzeug, den er im Rahmen seines Projekts SolarStratos seit 2014 vor Augen hatte. Dem Rekordflug waren über hundert Probeflüge in den letzten Jahren sowie zwei vergebliche Versuche in den Tagen davor vorangegangen. Wobei die am 10. August

MitSolarenergiekannder Segler das Matterhorn deutlich überflügeln.

Das Projekt SolarStratos im Überblick Wissen

Raphaël Domjan initiierte das Projekt, mit einem nur von Solarpaneelen und Batterien angetriebenen Flugzeug bis zur Stratosphäre vorzustoßen, bereits vor über zehn Jahren. Am 12. August dieses Jahres hat er die Marke von 9.521 Metern erreicht und damit einen Weltrekord für Solarflugzeuge aufgestellt. Im Zuge des Projekts werden zum einen wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen, die ihrerseits die Technologie vorantreiben. Vor allem aber soll es die Öffentlichkeit auf das Potenzial aufmerksam machen, das – gerade in Zeiten des Klimawandels – im technologischen Einsatz von Sonnenenergie steckt. Raphaël Domjan ist ein international gefragter Redner zum Thema Energiewende mit Blick auf nachhaltige und erneuerbare Energiequellen.

2014 – 2016

Zusammenstellung des Teams, Machbarkeitsstudie, offizieller Projektstart und Partner- bzw. Sponsorensuche, Entwurf und Konstruktion des Solarflugzeugs SolarStratos.

2017 – 2019

Erste Flüge durch Testpiloten, technische Optimierungen.

2020 – 2022

Erste Probeflüge von Raphaël Domjan allein sowie mit Co-Piloten; erster Fallschirmsprung aus einem Solarflugzeug, durchgeführt von der Extremsportlerin Géraldine Fasnacht in einem Flügelanzug.

erzielten 8.700 Meter ja auch nicht schlecht waren – aber für einen Weltrekord eben nicht gut genug. Bereits im Sommer des Vorjahres war alles annähernd in trockenen Tüchern gewesen, Domjan stieg und stieg in immer luftigere Höhen, bis eine aufziehende Schlechtwetterfront in der Region alles vermasselte: Der designierte Luftraum wurde für umgeleitete Flugzeuge geöffnet, sodass er ihn nicht nutzen konnte.

Kurzes Zeitfenster, nötiger Aufwind. Giovanni Sammali, Kommunikationsdirektor von SolarStratos: „Flüge dieser Art müssen von den zivilen und militärischen Luftfahrtbehörden genehmigt werden. Wir bekommen demnach bestimmte Zeitfenster. Aber das Wichtigste ist, dass wir günstige Wetterverhältnisse mit genügend Sonnenlicht und sommerlichen Thermikströmen haben, die für den benötigten Aufwind sorgen. Alles hängt demnach von diesen zwei Dingen ab: dem Wetter und der Uhrzeit, zu der wir Zugang zum Luftraum erhalten. Am Dienstag mussten wir bis 17 Uhr warten, um unseren Rekordversuch zu starten!“ >

2023 – 2025

Testflüge in Vorbereitung des Höhenrekords.

12. August 2025

Raphaël Domjan erreicht mit seinem Solarflugzeug HB-SXA eine Höhe von 9.521 Metern und erzielt damit den einschlägigen Weltrekord.

Der Weltrekord vom 12. August stellt jenen von Bertrand Piccard – ebenfalls eines Schweizers – ein, der mit seiner Solar Impulse im Oktober 2010 eine Höhe von 9.235 Metern erzielte. Dieser war übrigens erblich vorbelastet, denn schon der Großvater Auguste war der erste Mensch gewesen, der im Jahr 1931 mit einem Ballon mit Druckkabine bis auf etwa 15.800 Meter in die Stratosphäre vorgedrungen war.

„Saubere“ Fahrzeuge. Bei all den Unwägbarkeiten der bisherigen Solarflüge ist nicht zu erwarten, dass die kommerzielle Luftfahrt in absehbarer Zeit auf diese Technologie umstellt. Und überhaupt, was hat ein nur von Sonnenenergie und Batterien angetriebenes Flugzeug auf der Flughöhe von Linienjets verloren? „Zunächst einmal wollen wir beweisen, dass es grundsätzlich möglich ist, damit in die Stratosphäre vorzustoßen“, erklärt Raphaël Domjan.

Das Segelflugzeug HB-SXA ist auf Extreme ausgelegt

Raphaël Domjans Solarflugzeug hat eine Spannweite von 25 Metern, wiegt nur 650 kg und wird von zwei E-Motoren mit 50 kW angetrieben, die ihrerseits von ultraleichten, auf den Tragflügeln angebrachten Solarpaneelen aufgeladen werden. Da die Kabine ohne Druckausgleich ausgestattet ist, trägt der Pilot einen Raumanzug. Die HB-SXA ist für große Höhen ausgelegt, und das bedeutet eine Reihe von Herausforderungen, die technisch zu berücksichtigen waren.

„So mussten etwa Propeller und Steuerungsfähigkeit des Flugzeugs so optimiert werden, dass es trotz des geringen Luftdrucks in der Stratosphäre noch genügend Antrieb hat und manövrierfähig bleibt. Positive Faktoren hingegen sind die extremen Temperaturen von rund minus 60 °C sowie die deutlich stärkere Sonneneinstrahlung in der Stratosphäre, die beide bewirken, dass sich die Solarpaneele schneller aufladen“, erklärt der Entwickler Calin Gologan.

„Vor allem aber wollen wir aufzeigen, welch enormes Potenzial in der Sonnenenergie steckt. Wir als Menschheit müssen aufhören, täglich Millionen und Abermillionen Barrel an fossilen Brennstoffen zu verbrennen. Wir stehen vor Schwierigkeiten, die unüberwindbar scheinen. Aber wenn wir wollen, dass die Jungen und auch die weniger Jungen die Energiewende mitmachen, müssen wir ihnen zeigen, dass die Zukunft in den erneuerbaren Energiequellen liegt. Wir wollen ihnen sagen, ja, ihr könnt auch weiterhin fliegen, und es ist grundsätzlich möglich, dass ihr das ohne CO₂-Ausstoß und ohne Lärm tut.“

Ein „Öko-Entdecker“. Der aus Neuchâtel (Neuenburg) stammende Domjan bezeichnet sich selbst als „éco-explorateur“, als „Öko-Entdecker“. Die Sonnenenergie fasziniert ihn seit dem Jahr 2000. Da stellte er zunächst sein Haus auf energiepositiv um, sodass es beinahe dreimal so viel Energie produziert, wie es verbraucht. Dann hatte er Gelegenheit, auf einem solarbetriebenen Boot mitzufahren, und das war für ihn ein einschneidendes Erlebnis: „Du gleitest über die Wasseroberfläche, und es gibt keinen Motorenlärm, keine Vibrationen …“ Das brachte ihn auf die Idee, mit einem solchen Boot die Ozeane zu befahren, und das tat er

dann auch. Von 2012 bis 2014 umrundete er als erster Mensch die Weltmeere mit einem solarbetriebenen Katamaran, der PlanetSolar: „Das war natürlich ein großes Abenteuer. Aber ich konnte, vor allem in den Polarregionen, auch feststellen, dass der Klimawandel eine Realität ist. Ich erkannte meine Mission darin, die Sonnenenergie, diese nachhaltige und erneuerbare Energieform, zu promoten –und daraus ergab sich das Projekt SolarStratos fast zwangsläufig!“

Ein Etappensieg – nicht das Ziel. Für den 53-jährigen Domjan ist der Rekordflug vom 12. August ein schöner Etappensieg, nicht mehr: „Ich möchte der erste Pilot sein, der mit einem Solarflugzeug auf über 10.000 Meter kommt. Mit Solarenergie in die Stratosphäre vorzustoßen: Das ist das Endziel. Es ist so etwas wie die Erfüllung des Traums des Ikarus, nur Tausende Jahre später!“

Raphaël Domjan möchte mit seinem Solarflugzeug als nächstes die 10.000-Meter-Marke knacken.

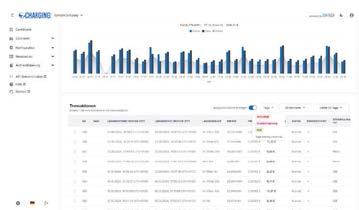

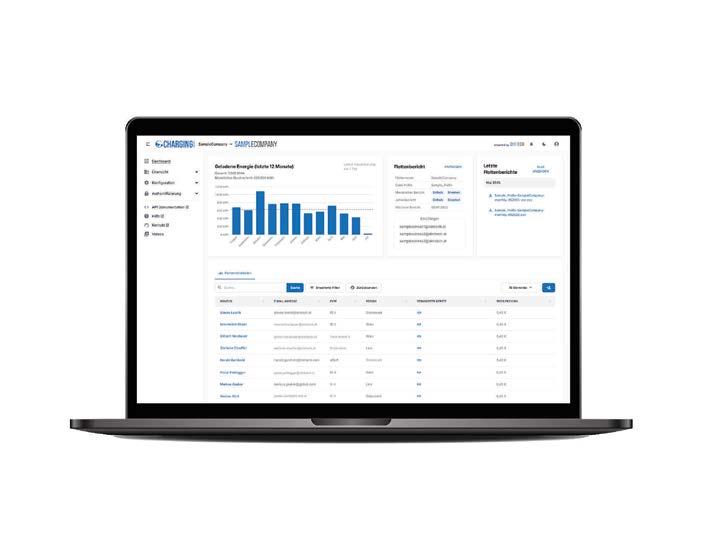

» Überall sicher laden

» Keine Installationskosten

» Präzise Ladeaufzeichnungen

» Übersichtliches Portal zur Verwaltung

» Detailansicht einzelner Ladeeinheiten

» Übergabemöglichkeit

» Einfache Bedienung

» Made in Austria

Optimiere deinen Fuhrpark mit der flexiblen Wallbox NRGkick. mehr Informationen www.NRGkick.com

Zuhause Strom tanken: Das ist die bequemste und meist auch günstigste Art, den Akku des E-Autos aufzuladen. Was Sie dafür brauchen, was Sie dabei beachten sollten –und welche neue Lösung am Start steht.

Ein Ladekabel ist beim Kauf eines Elektroautos in den meisten Fällen im Lieferumfang enthalten. Steckdosen gibt es zuhause genug – doch ein E-Auto einfach mit dem Standardkabel an die Steckdose zu hängen und mit Strom zu betanken, ist keine gute Idee. „Bei längerer Belastung über mehrere Stunden kann das Laden mit einer normalen Schukosteckdose zu Überhitzung und im schlimmsten Fall zum Kabelbrand führen“, warnt Günther Kober von der Elektroinnung Österreich. Für das regelmäßigen Elektroauto-Laden sei – auch in Hinblick auf die Netzstabilität – eine sichere Wallbox der richtige Weg.

Grundvoraussetzungen. Wallboxen werden an einer separat abgesicherten Zuleitung der Hausinstallation angeschlossen. Voraussetzung ist ein geeigneter, ausreichend abgesicherter Stromkreis. Wie dieser Stromkreis beschaffen sein soll, lässt sich nicht pauschal sagen, die Anforderungen variieren je nach Örtlichkeit, E-Auto, Wallbox und den gewünschten Features. Tipp: Lassen Sie, bevor Sie E-Auto und Wallbox

Die Grundidee des bidirektionalen Ladens: Elektroautos speichern tagsüber Strom aus Photovoltaikanlagen und geben diesen bei Bedarf ab.

Laut Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ) ist das Laden zuhause um 20 bis 50 Prozent günstiger als an kostenpflichtigen öffentlichen Ladestationen.

kaufen, durch ein Elektrounternehmen abchecken, wie gut Ihre Strom-Infrastruktur für das Stromtanken geeignet ist – es geht dabei unter anderem um Kabelquerschnitte, Sicherungen, mögliche Netzrückwirkungen. Die Installation einer Wallbox ist kein Fall fürs Selbermachen, sondern darf nur von konzessionierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Welche Kosten für die Wallbox-Installation anfallen, hängt von den baulichen Voraussetzungen ab, etwa von der Zuleitungslänge, dem Zustand der bestehenden Elektroinstallation und dem gewünschten Montageort. Richtwert: Laut Angaben der Elektroinnung Österreich muss man für die Installation einer 11-kW-Wallbox in der Regel zwischen 1.500 und 3.000 Euro bezahlen –abhängig vom individuellen Aufwand. >

Dürfen Eigentümer:innen eine Wallbox installieren?

Grundsätzlich ja. Allerdings ist die Abstimmung mit der Hausverwaltung sinnvoll und in der Regel erforderlich. Oft scheiterte der Einbau von Ladestationen im großvolumigen Wohnbau an der Zustimmung der Miteigentümer:innen. Die WEG-Novelle 2022 („Right-to-Plug“) hat das geändert. Nun wird von einer Zustimmung ausgegangen, wenn alle anderen Eigentümer:innen ordnungsgemäß und schriftlich verständigt wurden und niemand binnen zwei Monaten schriftlich widerspricht.

Für Mieter:innen ist die Installation bei voller Zustimmung von Eigentümer:in, Nachbarschaft und Hausverwaltung grundsätzlich ebenso möglich, gestaltet sich durch ein fehlendes Right-to-Plug jedoch oft komplex.

Marcella Kral ist E-MobilitätsExpertin beim Autoclub ÖAMTC.

Wallbox-Wahl. Welche Funktionen (siehe Kasten) erwarten Sie von Ihrer Wallbox –und welche Ladeleistung hat Ihr E-Auto?

Zu einem Fahrzeug mit maximal 11 kW

AC-Ladeleistung passt eine 11-kW-Wallbox, aber auch eine günstigere 3,7-kW-Wallbox, allerdings dauert damit das Laden länger. Der aktuelle Wallboxen-Test des ÖAMTC zeigt, dass Sicherheit und Zuverlässigkeit bereits im preisgünstigen Einstiegssegment zwischen 199 und 650 Euro gegeben sind. In über 900 Ladeversuchen mit verschiedenen E-Fahrzeugen gab es demnach keine Ladeabbrüche, alle Sicherheitsvorrichtungen funktionierten ohne Probleme. Einige der preisgünstigen Modelle haben sogar Funktionen wie App-Steuerung, Autorisierungsmöglichkeiten und Stromzähler.

Höherwertige Wallboxen bieten in der Regel noch mehr Möglichkeiten: etwa das Laden mit Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage (PV) oder das Verrechnen mit Arbeitgeber:innen, wenn man das Firmenauto zuhause lädt. „Zudem haben hochwertigere Modelle eine integrierte Gleichstromfehlererkennung. Ansonsten benötigt man einen Fehlerstromschutzschalter Typ B, die Zusatzkosten können sich auf bis zu 400 Euro belaufen“, sagt Marcella Kral, E-MobilitätsExpertin beim ÖAMTC. Ein weiteres Feature, das nicht jede Wallbox bietet: die Eichrechtskonformität – wichtig, um die Treibhausgasprämie zu erhalten.

Mobile Ladeeinheit für zuhause. Geeignet für das Laden zuhause sind auch intelligente Ladekabel, für die keine Wallbox installiert werden muss. „Mit unterschiedlichen Adaptern kann man damit das Maximum an Ladeleistung aus vorhandenen Stromsteckdosen ziehen. Ideal auch für

Mobile Ladeeinheit für zuhause

Innovation

Geeignet für das Laden zuhause sind intelligente Ladekabel, sogenannte „mobile“ oder „flexible“ Wallboxen. Die Installation durch Elektrofachkräfte ist, etwa beim DiniTech NRGkick (Foto), nicht notwendig. Bei entsprechender Leistung (ab 3,7 kW) gilt aber, wie auch für klassische, fix montierte Wallboxen, die Meldepflicht beim Netzunternehmen –zumindest in den meisten Bundesländern und bei den meisten Stromversorgern. Tipp: vorab mit dem Netzbetreiber abklären.

Rund 200.000 private Wallboxen sind laut Angaben des Bundesverbandes Elektromobilität Österreich (BEÖ) in Österreich installiert.

„Die private Ladeinfrastruktur entlastet das öffentliche Netz und ist eine tragende Säule der Mobilitätswende“, betont BEÖ-Vorsitzender Andreas Reinhardt.

unterwegs“, sagt ÖAMTC-Expertin Kral – und nennt als Beispiel den NRGkick der steirischen Firma DiniTech. Der NRGkick – bei passender Aussprache weiß man gleich, was er kann – bringt aus jeder Stromquelle Energie in die Elektroauto-Batterie. 2015 erfolgte der Launch, inzwischen ist die zweite Generation erhältlich. Steht ein Starkstromanschluss zur Verfügung, kann NRGkick mit bis zu 22 kW laden, wenn die Autos darauf ausgelegt sind. „Elektrofachkraft oder Installation braucht man dazu nicht“, betont Unternehmensgründer und NRGkick-Erfinder Dietmar Niederl. Er bezeichnet NRGkick als „flexible Wallbox“ mit vielen Sicherheitsfeatures. >

„3,7 bis 5,4 kW reichen für 95 % der Anwendungen.“

Philipp Wieser, Leitung Österreichs Leitstelle für Elektromobilität (OLÉ)

Welche Wallbox passt zu mir?

Mögliche Funktionen

Steuerung per App Einbindung der Photovoltaikanlage Zugangssteuerung (verhindert unbefugtes Laden) Lastmanagement (für Gemeinschaftsanlagen) Firmenauto zuhause laden und mit der Firma abrechnen Individuelle Ladeprofile erstellen Ladekosten-Übersicht Eichrechtskonformität für THG-Prämie

3,7 kW, 11 kW oder 22 kW Ladeleistung?

Elektroautos und Wallboxen sind mit unterschiedlichen Ladeleistungen erhältlich. Prinzipiell ist es kein Problem, wenn diese beiden Werte nicht ident sind, also ein E-Auto mit 11 kW AC-Ladeleistung an eine Wallbox mit 3,7 oder 22 kW Ladeleistung angeschlossen wird. Schneller als mit einer 11-kW-Wallbox lädt das 11-kW-Auto mit der 22-kW-Wallbox nicht.

Wie lange der Ladevorgang jeweils dauert, lässt sich einfach berechnen, zum Beispiel anhand eines Elektroautos mit 11 kW AC-Ladeleistung und 50-kWh-Akku: Mit einer 11-kW-Wallbox dauert das Laden ca. 4,5 Stunden (50 : 11). Bei 3,7 kW Ladeleistung dauert das Laden ca. 13,5 Stunden (50 : 3,7). Für die Einschätzung, welche Ladeleistung zuhause ideal ist, sollten Sie beachten, dass Elektroauto-Batterien nur ziemlich selten leer gefahren werden.

„Wer will, kann damit das Auto genauso einfach laden wie ein Handy: An jede Steckdose anstecken, los geht’s.“ Wer unterschiedliche Ladeprofile erstellen oder die Ladeleistung individuell einstellen möchte, kann dies mit dem NRGkick ebenfalls machen. Um Sonnenstrom direkt aus PV-Anlagen zu tanken, ist ein Software-Upgrade notwendig.

Laden mit Sonnenstrom. „Um das E-Auto mit selbst produziertem Sonnenstrom zu laden, braucht man eine PV-Anlage mit einer Leistung von zumindest 5 bis 10 Kilowatt Peak“, sagt Christoph Wanzenböck, Experte für Energie & Infrastruktur beim Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreich (FEEI). Erst ab dieser Größenordnung entstehen Überschüsse, die beim Auto-Laden maßgeblich helfen können. Ebenfalls wichtig: „Eine intelligente Steuerung, die den Ladevorgang in die Sonnenstunden verlegt.“ Dies ist etwa durch die Einbindung des Ladesystems in ein Energiemanagementsystem möglich.

Der Anschluss von Wallboxen mit einer Ladeleistung von mehr als 3,7 kW muss dem lokalen Netzbetreiber gemeldet werden. Dies übernimmt meist das anschließende Unternehmen. Ab 11 kW können Wallboxen, je nach Bundesland und Kommune, genehmigungspflichtig sein.

Muss ich die Wallbox warten lassen?

„Grundsätzlich nicht, es sei denn, der Hersteller schreibt etwas anderes vor. Aus elektrotechnischer Sicht muss die Ladestation aber regelmäßig überprüft werden, um die Sicherheit zu gewährleisten.“

Günther Kober, Elektroinnung Österreich ©

Den selbst produzierten Sonnenstrom speichern und das Elektroauto in der Nacht damit laden: Auch das ist möglich. Allerdings stoßen haushaltsübliche Speicher mit 5 bis 10 kWh dabei schnell an ihre Grenzen, neu zugelassene Elektroautos haben eine durchschnittliche Batteriespeichergröße von 60 kWh. „Wer dennoch diesen Weg gehen möchte, sollte auf eine gute Abstimmung zwischen PV-Anlage, Speichergröße und Ladeverhalten achten“, empfiehlt Christoph

Wanzenböck. Meist sei ein intelligentes Lademanagement untertags die effizientere Lösung. „Bei variablen Stromtarifen kann das Auto in der Nacht zu günstigen Strompreisen geladen werden.“

Das Auto als Batterie. „Auch Wallboxen für bidirektionales Laden sind erhältlich. Die Grundidee: Das Elektroauto speichert überschüssigen Strom aus der PV-Anlage und gibt diesen bei Bedarf ab – ins Haushalts-Stromnetz, an Elektrogeräte oder ins öffentliche Netz. „Das Konzept hat breitenwirksames Potenzial. Laut vielen Fahrzeugherstellern ist bidirektionales Laden möglich, aber nicht freigegeben“, sagt Christian Klejna, E-Mobilitäts-Experte beim ÖAMTC. Auch Günther Kober und Christoph Wanzenböck sehen im bidirektionalen Laden eine „hoch-

„Im privaten Einfamilienhaus ist die 11-kWWallbox weiterhin sehr gefragt.“

Philipp Wieser, OLÉ

spannende Idee“, die gerade am Anfang der Umsetzung stehe. „Bidirektionales Laden ist ein Schlüsselbaustein zwischen Mobilitätsund Energiewende und ein wesentlicher Beitrag für das Energiesystem der Zukunft. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann es in der Breite möglich sein wird.“

• Individuelle Ladeinfrastruktur für Gemeinden, Betriebe und Privatpersonen

• Faire Konditionen und transparente Abrechnung

• Regionaler Service mit Handschlagqualität

Charli macht Elektromobilität alltagstauglich für alle, die Strom laden oder teilen wollen. Wir sind kein Konzern, sondern dein Partner: persönlich, flexibel und mit Lösungen, die wirklich zu dir passen. Mehr erfahren auf www.charli.at

Der Moon Buggy konnte zwei Astronauten transportieren.

Boeing baute 1971 das teuerste E-Auto aller Zeiten –und parkte es prompt auf dem Mond.

Text: Arndt Müller

Wenn Tesla-Fans heute stolz ihre Reichweite von 500 Kilometern verkünden, können die Astronauten von Apollo 15 nur müde lächeln.

Ihr Elektrofahrzeug schaffte zwar nur 27 Kilometer – die aber auf dem Mond. Schlappe 38 Millionen Dollar (heute wären das 286 Millionen Dollar!) kostete die Entwicklung des ersten Autos, das jemals auf einem anderen Himmelskörper fuhr.

Vier Motoren – null Emissionen. Das Lunar Roving Vehicle (LRV), liebevoll „Moon Buggy“ genannt, war Boeings Meisterstück der Elektromobilität. Vier Räder, vier

Glänzt schön und hat in heutiger Währung 286 Millionen Dollar gekostet.

Elektromotoren, null Emissionen – und ein Parkplatz mit Aussicht auf die Erde. Während heutige E-Auto-Käufer über Ladezeiten jammern, hatten die Mondfahrer andere Probleme: Ihre Batterie hielt nur acht Stunden, danach war Schluss. Für immer.

Das LRV wog 210 Kilogramm und konnte zwei Astronauten plus 490 Kilo Mondgestein transportieren. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 18 km/h – nicht gerade berauschend, aber wo hätte man auch hinrasen sollen? Das nächste Batteriepack war 384.400 Kilometer entfernt.

Das Gefährt ließ sich zusammenklappen wie ein Campingstuhl und passte perfekt in die Mondlandefähre. Unpraktisch hingegen war die Tatsache, dass man es nach dem Mondausflug stehen lassen musste. Drei dieser rollenden Millionengräber stehen noch heute auf dem Erdtrabanten herum – die vermutlich teuersten Autowracks des Universums.

Museumsreif. Boeing fertigte insgesamt vier Moon Buggys. Drei flogen zum Mond, einer blieb als Back-up auf der Erde und steht heute im Smithsonian Museum. Dort können Besucher das teuerste Elektroauto der Geschichte bestaunen und sich fragen, warum ihre Garage plötzlich so langweilig wirkt.

Jetzt 200€ e-Ladebonus sichern!*

Jetzt mit s Leasing umweltfreundlichen Neuwagen leasen.

* Gültig bei Finanzierung eines neuen Elektrofahrzeugs (BEV) über s Leasing bis 31.12.2025. Bedingungen und nähere Details auf s-leasing.at/ladebonus

s-leasing.at