TORNEI E CAVALIERI A BASSANO

timento, singolo o di gruppo in campo recintato, di armigeri rivestiti con armature di tipo quattrocentesco, è oggi ampiamente praticata, tanto da essere diventata da una ventina d’anni un vero sport chiamato Buhurt (dal francofono behurdan) Negli USA si tengono annualmente i campionati del mondo di tale scherma medievale tra cavalieri appiedati, come infatti avveniva spesso durante le battaglie campali

In alcuni statuti medievali questo “divertimento” era chiamato “bagordo” , ed era vietato nelle ore notturne. Sappiamo cosa è venuta a significare poi tale parola e ne possiamo facilmente comprendere il motivo È evidente che queste attività, spesso causa di morte e ferite, non erano adatte a tutti; solo i

5

Adolfo Magrini (Ferrara, 1876 - Milano, 1957), Il cavaliere errante, olio su cartone, 1920 circa Collezione privata

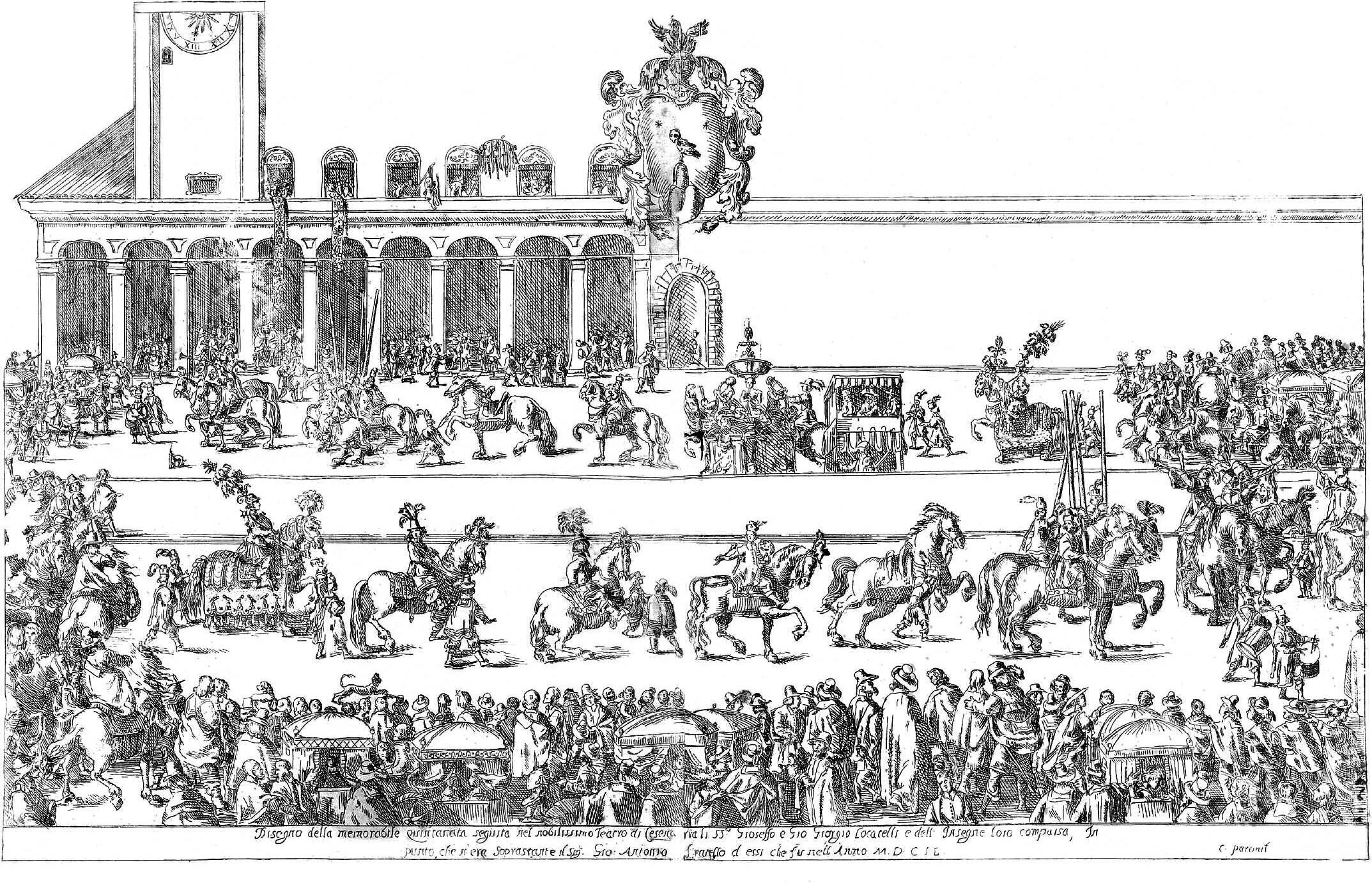

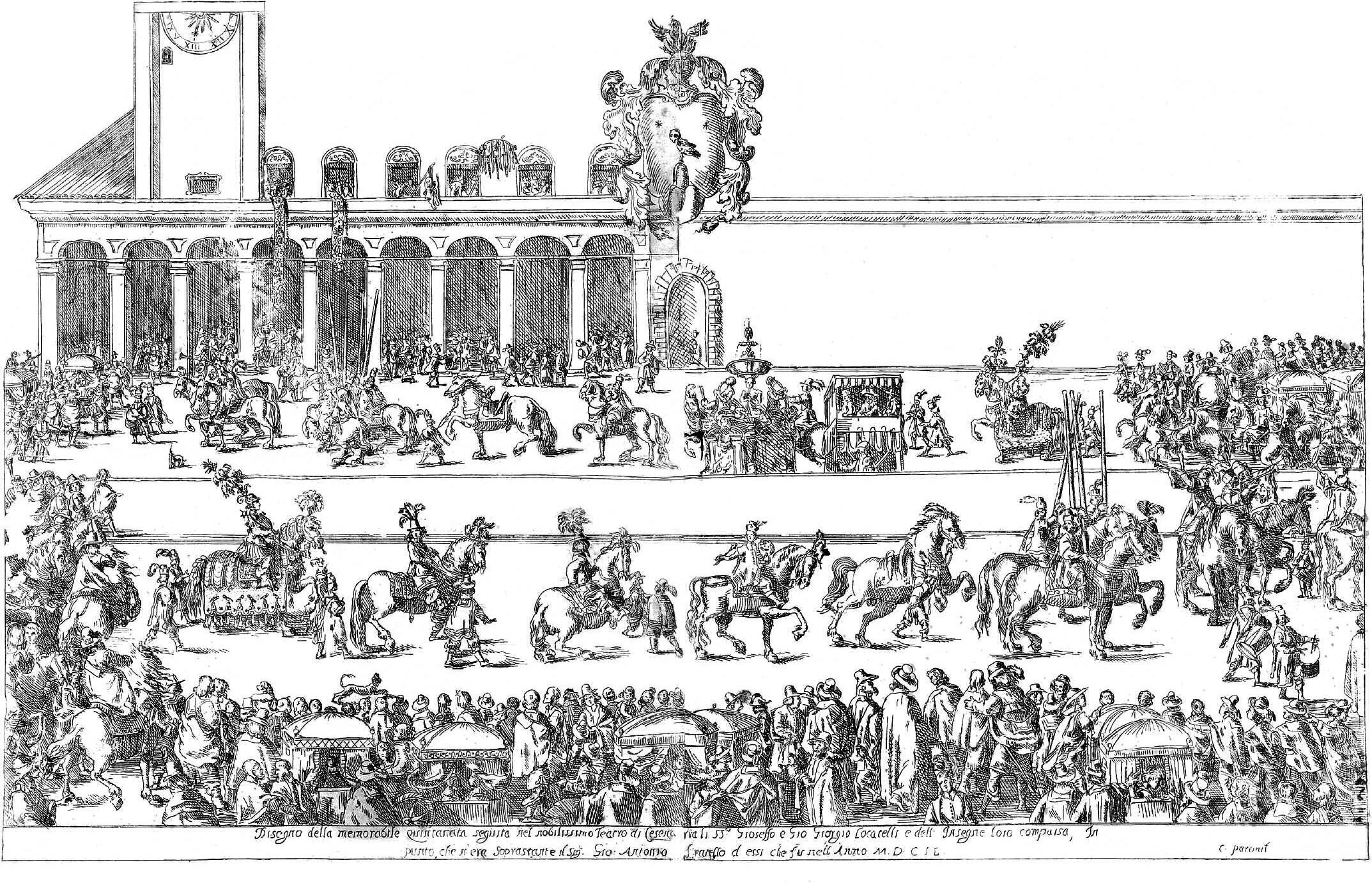

Sopra, dall’alto

Un corteo in Piazza del Popolo a Cesena, in una stampa della metà del XVII secolo Cesena, Biblioteca Malatestiana

Lo scontro tra due cavalieri, in occasione della Giostra all’incontro, rievocazione storica del Palio di Cesena (2022)

“cavalieri”, veri specialisti delle discipline militari, adeguatamente allenati ed equipaggiati, potevano partecipare ai tornei, previa presentazione dei loro titoli nobiliari. Anche gli atleti che attualmente gareggiano - e sono in buona parte stuntman professionisti - devono possedere una adeguata preparazione, una particolare patente A/2 rilasciata dalla federazione sport equestri e la speciale armatura da combattimento2

Ecco cosa ha recentemente scritto in proposito il maestro di scherma Carlo Cavazzutti, che questi incontri li pratica davvero: “La giostra è la più complessa [tra le attività da torneo], ma non a livello tecnico quanto per il puro coraggio che necessita Galoppare a 50-60 Km/h

contro un cavaliere mediamente di ottanta o novanta chili, con trenta di armatura, su un cavallo da sei quintali che ti galoppa incontro similmente per colpirti con tre metri di lancia, il tutto in meno di quindici secondi netti, è davvero spaventoso La forza d’urto è facilmente calcolabile come quella di un proiettile di medio calibro e anche con una buona armatura addosso la tentazione di girare il cavallo è tanta; un tempo come ora è, oltre che una prova di abilità marziali ed equestri, una grande prova di coraggio” (dal sito narraredistoria com) E pensare che un tempo le armi non erano nemmeno spuntate!

D’altronde lo stesso Dante Alighieri raccontò che durante la battaglia di Campaldino fu preso da grande terrore e, dopo essere stato disarcionato da un colpo di lancia, fuggì nascondendosi tra i cavalli.

Questi pericolosi “giochi” guerreschi furono diffusissimi tra Medioevo e Seicento, ma erano praticati anche nella nostra Marca?

Questa è una domanda a cui si può rispondere soltanto in presenza di una adeguata documentazione, che però non sempre c’è; e in certi casi ci sono rimasti solo documenti occasionali, come resoconti e poesie composte per celebrare i protagonisti di una giostra. Tra i componimenti più celebri di questo tipo si può menzionare l’opera di Angelo Poliziano, Stanze per la giostra del magnifico Giuliano di Pietro de Medici, scritta per celebrare il tor-

neo del 29 gennaio 1475, svoltosi nella piazza di Santa Croce di Firenze e vinto dal fratello del ben noto Lorenzo de’ Medici. E a Bassano, ci furono dei tornei? O giostre, a cui possa aver partecipato anche l’uomo in armi raffigurato nel famoso quadro dalpontiano, ritornato al Museo Civico nel 2016 e risalente probabilmente alla metà del Cinquecento?

La risposta ci viene da un passo che Ottone Brentari ricavò da una vecchia cronaca, e che è riportato nella Storia di Bassano a pagina 466: “Nel 1554 vi fu a Bassano una giostra cavalleresca ordinata dal podestà Francesco Michiel I giudici, Lazaro conte dal Corno, Gasparo Novello e Marco dal Monte, giudicarono vincitore Giulio Campesano; ma il suo competitore Gian Antonio Ronzoni, stimato dal pubblico come il migliore, si credette offeso: e, colla spada alla mano, protestò in faccia ai giudici che essi avevano commesso una ingiustizia Il dal Corno rispose che non era suo ufficio trattar l’armi; ma che tuttavia egli era pronto a deporre la toga, ed a provare anche colla spada che egli aveva giudicato rettamente La cosa non ebbe seguito”

Probabilmente questo non fu l’unico evento di tal genere svoltosi nella nostra città, ma questa notizia ci basta per poter dire che anche qui i valori e i rituali della cavalleria fecero breccia nel cuore della nobiltà locale. Vale

quindi la pena di approfondire la conoscenza di questo aspetto culturale del passato oggi alquanto dimenticato.

Tra i protagonisti della vicenda, si può dire che è ben noto agli storici il conte Lazzaro dal Corno, famoso umanista, mentre meno sappiamo di Gasparo Novello e Marco dal Monte. Di Giulio Campesano e di Gian Antonio Ronzoni si può dire, invece, che appartenevano a due nobili famiglie bassanesi, tanto importanti da avere sempre dei rappresentanti nel Maggior Consiglio cittadino.

Colpisce poi il fatto che sia stato proprio un podestà inviato da Venezia per governare Bassano, Francesco Michiel (probabilmente un antenato dei Bianchi Michiel), a volere che fosse organizzata questa giostra; e non durante il “classico” Medioevo, ma nel 1554, ossia ben oltre la scoperta dell’America! Ci sono dunque parecchie cose di cui parlare

Innanzitutto osserviamo che non è menzionato in tale passo un “torneo”, ma proprio una “giostra”, che era una particolare forma di combattimento equestre. Benché siano usati come sinonimi i due vocaboli non hanno lo stesso significato Va detto quindi che l’hastiludiumil gioco di lancia - fu una pratica che si sviluppò in diverse forme e con numerose varianti locali.

Le prove di abilità militare in scontri simulati furono presenti, secondo gli storici, fin dal

Il combattimento fra alcuni soldati, a San Zenone degli Ezzelini, durante una rievocazione storica organizzata dall’Academia Sodalitas Ecelinorum Aps (ph Heidi Brun)

7

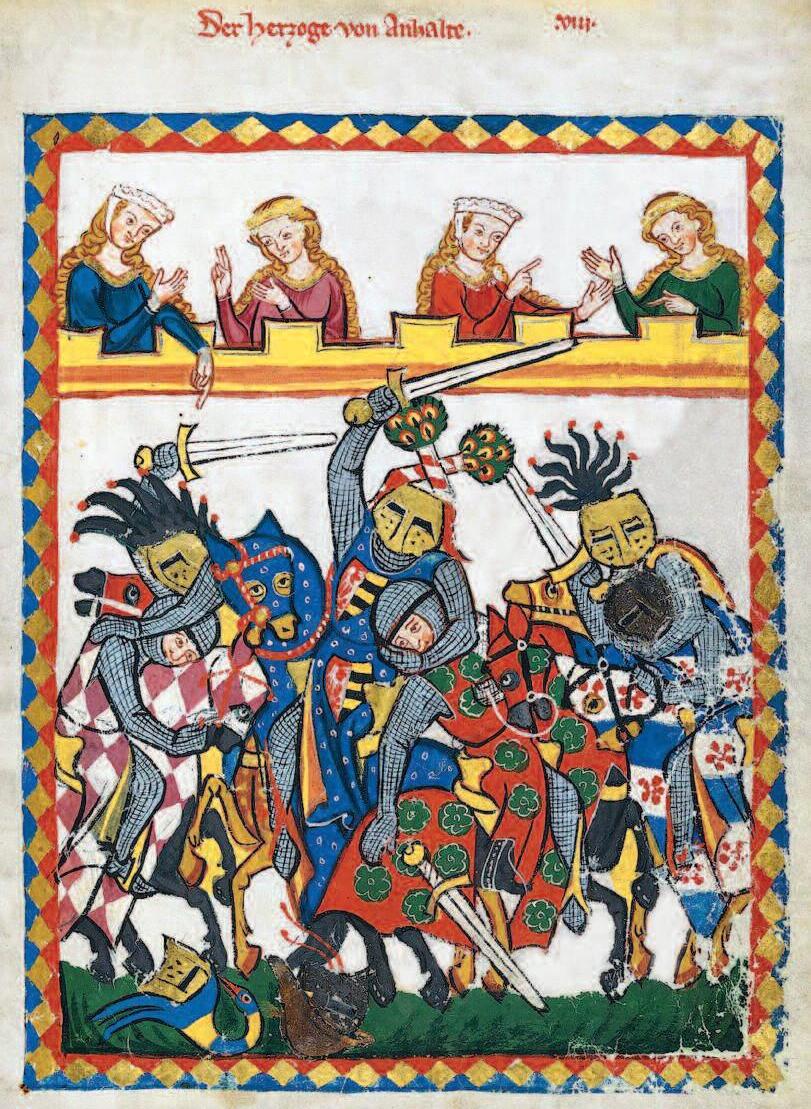

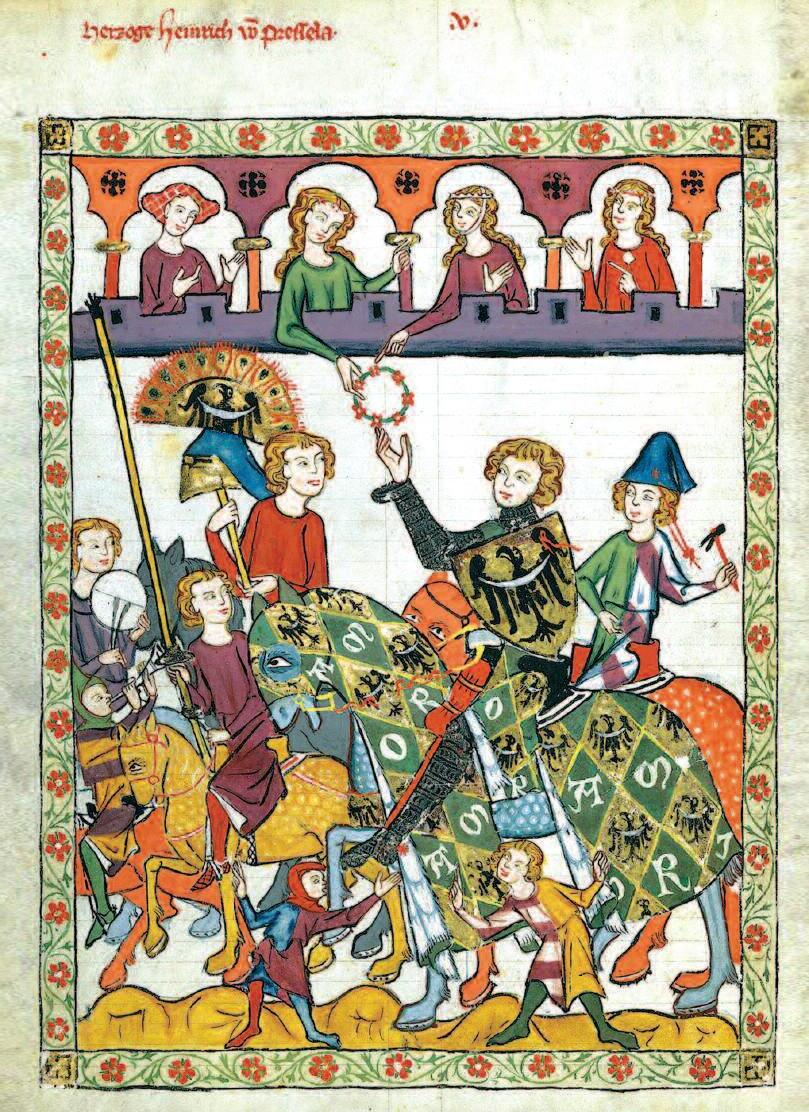

Sotto, da sinistra verso destra

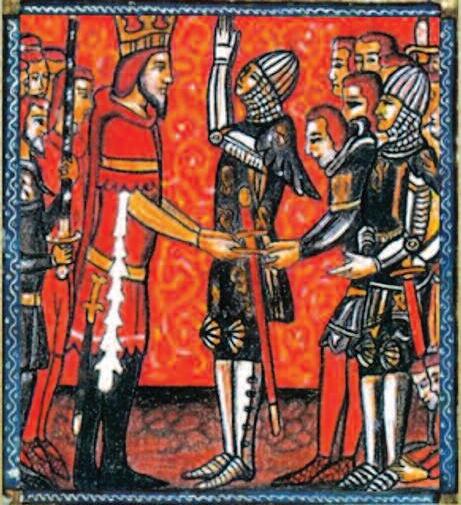

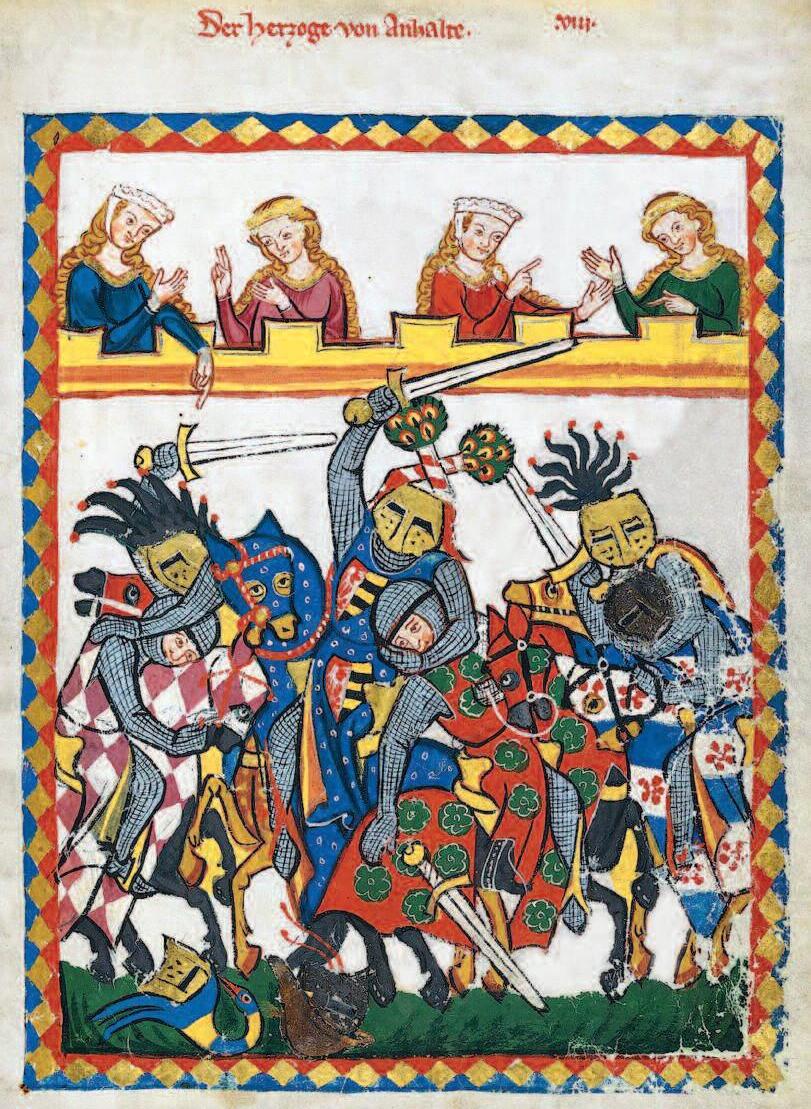

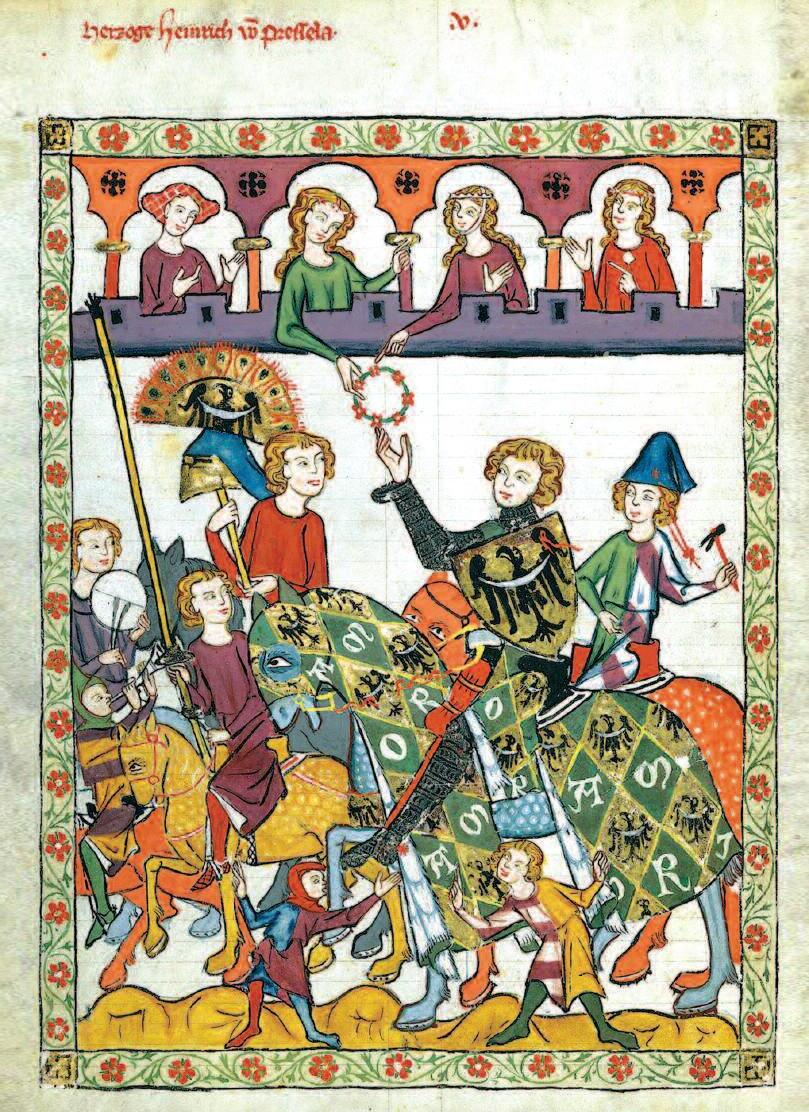

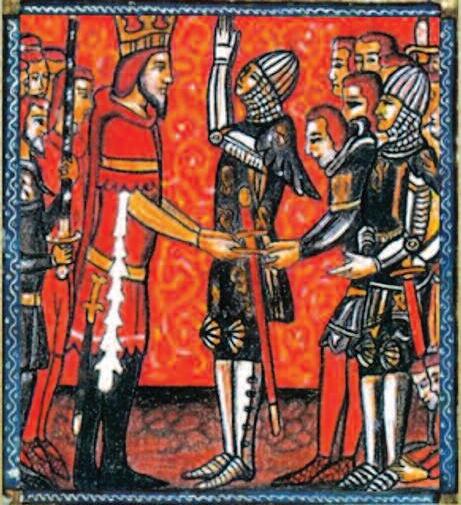

Due pagine del Codex Manesse, manoscritto (secolo XIV) Heidelberg, Biblioteca dell’Università

La prima raffigura Enrico I, conte di Anhalt durante un torneo; nella seconda è ritratto il duca Heinrich von Breslau (probabilmente Enrico IV di Slesia)

primo Medioevo; ma a un certo punto vennero regolamentate, così da diventare un “ludus” , un gioco Nel “Chronicon Turonense” - una opera del tredicesimo secolo - sembra che sia scritto che nel 1063 morì ad Angers «Goffredo II di Preuilly, che inventò i tornei»

La notizia è alquanto discussa, ma qualcuno pensa che fu proprio alla metà dell’XI secolo che furono fissate le regole di comportamento per i partecipanti ai giochi guerreschi; ma in realtà ci sono notizie su di essi che risalgono all’VIII secolo

Il vocabolo che li indicava compare tuttavia per la prima volta nel 1157 nella Cronaca delle due città del vescovo Ottone di Frisinga, che parla di un “esercizio di pratica militare, che oggi è detto volgarmente torneo”(turneimentum)3. Egli collocava tale evento nel 1127, perciò, in quella data, i tornei erano già largamente diffusi, e lo dimostrano anche alcune decisioni conciliari che, fra il 1130 e il 1170, li condannavano

A partire dagli inizi del XII secolo, tuttavia, i tornei diventarono l’attività prediletta dei guerrieri, soprattutto nella Francia del Nord.

Secondo quanto si legge nella vita di Gu-

glielmo il Maresciallo, fra il 1170 e il 1180 ve ne furono circa uno ogni quindici giorni e si racconta che nel 1179 il grande torneo di Lagny-sur Marne, presso Parigi, promosso dal re Luigi VII in onore dell’incoronazione di suo figlio Filippo Augusto, richiamò ben 3000 cavalieri e quattordici duchi e conti.

Questa passione per il combattimento a cavallo si diffuse ben presto in tutte le regioni di Francia e determinò il trionfo della cultura cavalleresca, di cui i tornei diventarono la manifestazione più emblematica Anche Inghilterra, Germania e Italia del Nord ne furono contagiate a partire dalla seconda metà del XII secolo e pure l’Austria ne subì il fascino, come dimostrano i racconti su Ulrich von Liechtenstein che, verso il 1225-27, attraversò il Tirolo, l’Austria e la Boemia giostrando ininterrottamente La Spagna pare abbia ignorato i tornei fino al quattordicesimo secolo, ma, dopo il 1330, si diffusero anche là, con forme talvolta originali, come il carosello, una prova di destrezza e abilità a cavallo.

D’altronde tra Duecento e Trecento in Spagna ebbe maggior diffusione la corrida che incontrò grande favore tra il popolo, mentre i tornei

8

erano praticati soltanto dalla nobiltà. Agli inizi gli hastiludia furono solo “scontri di mischia”, tornei detti mêlée, che si svolgevano tra due o più squadre, ma potevano diventare anche un combattimento di tutti contro tutti, dove ognuno cercava di catturare qualche avversario Durante queste zuffe, che potevano estendersi su un ampio territorio intorno a una città e durare più giorni, ogni tanto qualcuno trovava una taverna e andava a bere, si riposava e poi riprendeva Il grande campione inglese Guglielmo il Maresciallo (1150-1219), per esempio, scoprì la proficua tattica di Filippo di Fiandra che, prima di lanciare nella mischia i suoi compagni d’arme, aspettava che gli scontri fossero in fase avanzata e gli avversari stanchi. Gli uomini della sua masnada arraffavano così più agevolmente prede e gloria, come racconta lo storico Georges Duby. Lo scopo del torneo, infatti, non era quello di uccidere gli avversari, ma di catturarli per chiedere un riscatto e prendersi i loro cavalli, armi e attrezzature Fu così che un cavaliere abile, ma inizialmente spiantato, com’era agli inizi Guglielmo, vincendo 500 tornei diventò ricchissimo, tanto da possedere una mandria numerosa di cavalli

Nel XII-XIII secolo i giochi di lancia erano, quindi, tanto esercizi militari che giochi d’azzardo, dove si potevano vincere ricchi premi; ed erano pure gioiose feste di popolo Soprattutto quest’ultimo aspetto fu la cagione del loro immenso successo. I grandi signori facevano a gara per patrocinarli e ricavarne lustro e consenso popolare. Pensiamo a come si trasformava una città dov’era bandito un tale evento e dove, per qualche giorno, la popolazione viveva un’eccitante avventura, come ora accade quando si svolgono importanti manifestazioni sportive

È difficile raccontare le sensazioni, le emozioni che il pubblico provava, e certi aspetti si possono soltanto immaginare C’erano intanto i suoni: il rullio dei tamburi, il clangore delle trombe, le urla di guerra, il brusio e gli applausi, l’accorrere di uomini e donne che volevano mettersi in mostra, sfoggiando vivaci abiti alla moda, soprattutto se nobili o ricchi

borghesi. E poi c’erano gli odori: quell nimenti di cuoio delle cavalcature, gname tagliato per innalzare le tribune dell’olio con cui erano lucidate le arm misto all’afrore dei cavalli, al sudore de rieri, al profumo delle dame e degli orn floreali; poi si diffondevano nell’aria l degli arrosti cucinati nelle taverne e ne cine del palazzo, delle mele candite del carelle, e tante altre fragranze stimolan Vessilli ed emblemi di tutti i colori ren spettacolare il paesaggio e tutto eccitava di spettatori e contendenti Ciò li spin osare di più per farsi onore, per primeg le dame si emozionavano vedendo i lor pioni in pericolo Era insomma una fe l’adrenalina e per gli ormoni, anche co voli richiami erotici

Una cosa si può certo dire: uno spor quello del torneo non si è mai più v come ha scritto Franco Cardini era proprio una “antica festa crudele” Oggi, anche nelle competizioni più pericolose si cerca di salvaguardare la vita dei concorrenti; solo i gladiatori romani e i cavalieri medioevali la mettevano in gioco così, ma i gladiatori erano generalmente degli emarginati, spesso degli schiavi; mentre i cavalieri erano al vertice della piramide sociale: i signori per antonomasia! La Chiesa, ovviamente, non vedeva bene i tornei, tanto che nel 1130 papa Innocenzo II, in uno dei suoi primi atti da vescovo di Roma, li proibì e comminò la scomunica a tutti coloro che vi partecipavano, con conseguente proibizione della sepoltura cristiana a chiunque fosse morto

La tomba di William Marshal, primo conte di Pembroke e cavaliere templare morto nel 1219.

Londra, Chiesa del Tempio

L’estremo pericolo a cui erano esposti i combattenti diede però origine all’evoluzione delle armi: soprattutto delle armature con copertura integrale di piastre; così, nel ’400, il livello tecnico della loro struttura e il trattamento del metallo raggiunsero vette altissime, degne testimonianze della tecnica rinascimentale

La melé, come si è detto, era dunque simile a una normale battaglia e le armi usate erano spada, ascia e mazza; ma essa non iniziava immediatamente con lo scontro di massa, era

Due capilettera del XIV secolo raffiguranti la proclamazione, da parte del re, di un nuovo cavaliere

sempre preceduta dalle «commençailles», dai preliminari, fatti di offese e urla di sfida, seguite da combattimenti individuali, da scontri dove spesso si affrontavano i guerrieri più giovani, i cosiddetti “bachelers” , che sovente erano i meno abbienti Furono queste le premesse per la “giostra” vera e propria che, a poco a poco, andò trasformandosi nell’urto frontale tra due campioni. La giostra era, insomma, soltanto la fase iniziale della battaglia, e derivava dalle sfide fatte dai più irruenti, che volevano mettersi in mostra per trovare un patrono. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che i cavalieri erano generalmente i figli cadetti, allontanati dalla famiglia per non dover spartire il patrimonio tra molti fratelli, e dunque tanto orgogliosi quanto privi di mezzi

La giostra vera e propria si affermò perciò a causa dell’individualismo dei guerrieri, della loro sete di visibilità e fama. Alla sua fortuna però contribuì il gusto del pubblico maschile per i bei gesti, e di quello femminile per i campioni famosi, oltre al fatto che per i signori era il modo di ostentare il potere e il lusso della corte.

In alto Figuranti dell’Academia Sodalitas Ecelinorum Aps (ph. Heidi Brun).

Nella giostra l’urto avveniva su due corsie, inizialmente non divise dallo steccato, introdotto nel XV secolo per evitare lo scontro tra i cavalli Questo scongiurava pure che questi potessero spaventarsi e iniziare a fuggire dalla lizza

I rischi erano comunque altissimi; si racconta che Goffredo II Plantageneto, figlio del re

d’Inghilterra Enrico II, sia morto nel 1186 per i postumi di una ferita ricevuta durante un torneo Nel 1239 o 40, racconta una cronaca, i partecipanti a un torneo in Germania, «diventati improvvisamente pazzi», si affrontarono con tanta violenza che ottanta di loro persero la vita. Nel 1175, il conte Corrado fu ucciso da un colpo di lancia «in un ’esercitazione militare che si chiama volgarmente torneo». La sua famiglia supplicò l’arcivescovo per avere l’autorizzazione a dargli una cristiana sepoltura, affermando che il conte prima di morire si era pentito e aveva ricevuto i sacramenti. Il prelato tuttavia diede il permesso per le esequie solo dopo due mesi Poi ci fu Enrico II di Francia che il 1º luglio 1559, durante i festeggiamenti seguiti alla firma del trattato di pace di Cateau-Cambrésis e al matrimonio della figlia primogenita Elisabetta con il re di Spagna Filippo II, fu ferito durante una giostra dalle schegge della lancia di Gabriel I di Lorges, conte di Montgomery, che penetrarono nella celata; così il re morì dopo una decina di giorni di agonia, cambiando le sorti della storia di Francia. Eppure nessun cavaliere avrebbe rinunciato a dimostrare il proprio coraggio nei tornei.

Nella giostra si combatteva unicamente con la lancia “sottobraccio”, lunga circa 4 metri, e la violenza dell’urto poteva essere letale Per questo, dal 1250 comparvero le armi «di cor-

tesia», dette «à plaisance», che avevano la punta smussata o sostituita da una corona; esse erano diverse da quelle “ a oltranza” , usate in battaglia; e ciò indusse papa Martino IV a revocare la scomunica della Chiesa Altro accorgimento importante fu la sostituzione del legno con cui erano fatte, che in origine era di abete o quercia, con quello di frassino, melo e altre essenze più leggere e tanto fragili che si frantumavano all’impatto

Da allora le giostre «cortesi» si moltiplicarono e anche la letteratura che ne parlava si diffuse g r a n d e m e n t e . R i c o r d i a m o i n o l t r e c h e l a “lanza” era l’arma sacra al dio Odino Apparteneva quindi alla sfera del sacro e aveva un valore tutto particolare, in quanto era il vero simbolo della cavalleria (prima che lo diventasse la spada); non stupisce perciò che su di essa fossero fatti anche sortilegi, con benedizioni o stregonerie.

Rileviamo qui, di passaggio, che non era certo come quella impugnata dall’armigero del quadro dalpontiano, più simile a uno spiedo da caccia che a una lancia da giostra

Oltre ai romanzi cavallereschi, ai poemi sull’“amor cortese” e alle narrazioni delle gesta di grandi guerrieri, molti scrittori si impegnarono a compilare le regole per gestire i tornei Uno dei volumi più illustri su questo argomento fu il “Traicté de la forme et devis comme on fait un tournoi” , detto comune-

mente il “Libro dei tornei” , scritto dopo il 1460 da Renato I d’Angiò, re di Napoli e di Sicilia L’opera fu anche illustrata dal suo pittore preferito, il belga Bartolomeo d’Eyck, un miniatore che collaborò pure alla produzione delle “Très Riches Heures du Duc de Berry” , una delle più grandi opere dell’arte fiamminga. Immaginando un torneo tra il duca di Bretagna e quello di Bourbon, il re Renato esaminò passo passo la procedura migliore per organizzare correttamente tali eventi, spiegandone i passaggi con disegni raffinatissimi

Al combattimento, in realtà, egli non dedicò particolare cura, perché l’opera mirava a mettere in risalto soprattutto il rituale solenne con cui doveva svolgersi la cerimonia. Allora, come ora, organizzare e promuovere un evento richiedeva un’intensa “campagna pubblicitaria”, tanto più difficile in quanto non esistevano i moderni mezzi di comunicazione. Inizialmente, un signore locale, ad esempio un conte, che voleva organizzare nella sua città una giostra o un torneo per festeggiare un avvenimento (come un matrimonio o una nascita), doveva chiedere il consenso al suo superiore diretto, che poteva essere l’imperatore, un re o un duca, e per farlo si avvaleva di un esperto di etichetta; nominava quindi “re d’arme” (roi d’armes) un anziano ed esperto cortigiano Costui si occupava poi di tutta l’organizzazione, come ottenere il consenso del sovrano e scegliere il luogo dello scontro;

La miniatura di una battaglia nella Bibbia Maciejowski, 1250 circa New York, Morgan Library.

11

Pagine successive Barthélemy d’Eyck (attribuito), illustrazione dal Libro dei tornei di Renato d’Angiò, 1462-’65 Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia

I duchi di Bretagna e di Borbone, a cavallo, in singolar tenzone “ come se combattessero in torneo”

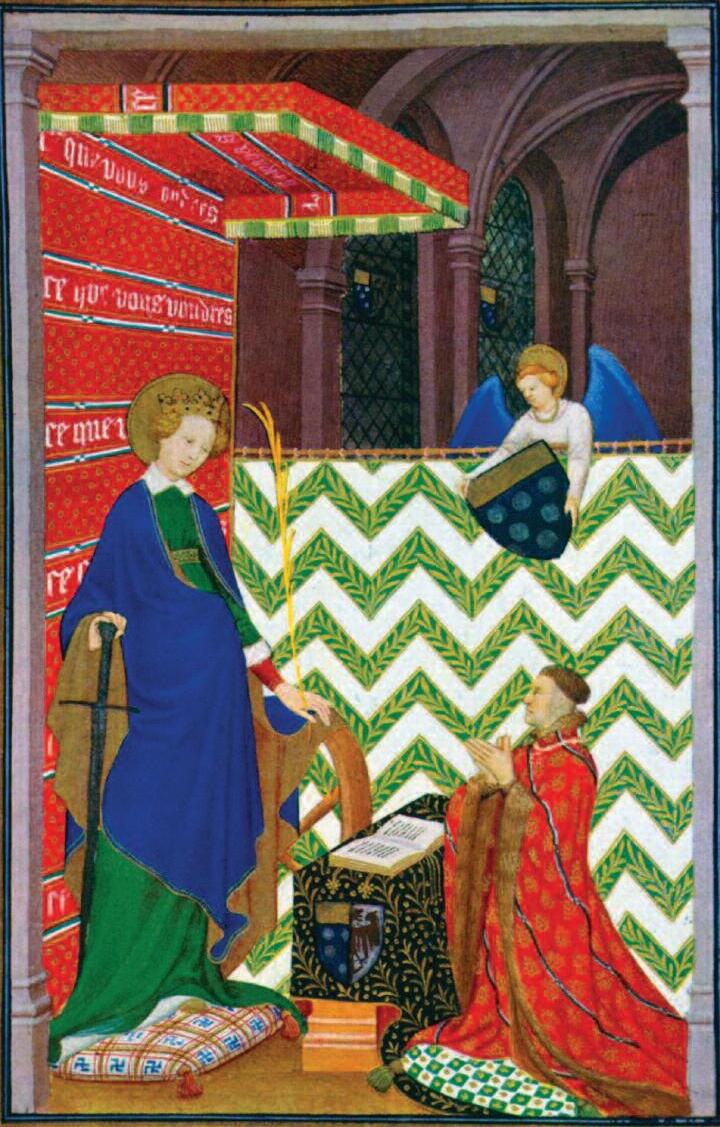

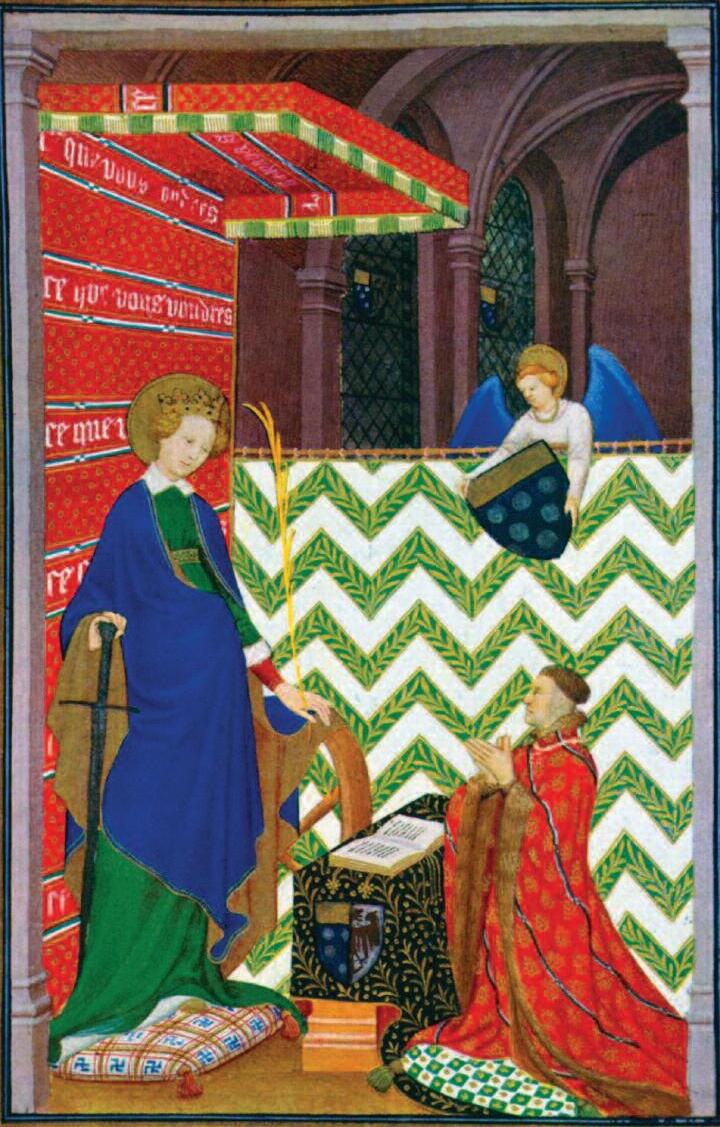

Barthélemy d’Eyck (attribuito), illustrazioni dal Libro dei tornei di Renato d’Angiò, 1462-’65

Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia

Il duca di Bretagna nomina il re d’armi

Il re d’armi chiede al duca il permesso di organizzare il torneo

e poi nominava i giudici di campo che avrebbero controllato insieme con lui lo svolgimento dello spettacolo Il signore accordava poi le franchigie, i salvacondotti, i privilegi, e prometteva ricchi premi al valore dei combattenti. Bisognava inoltre diffondere la notizia,

e allora si inviavano per la regione gli araldi, che attiravano l’attenzione di coloro che potevano essere interessati.

Tutto ciò richiedeva naturalmente parecchio tempo, perciò la diffusione del bando iniziava dalle località più lontane per avvicinarsi gradualmente al centro

Le operazioni erano però assai costose, a causa dello sfarzo impiegato per la preparazione degli addobbi, del campo e dei premi.

I concorrenti, eccitati dalla speranza di vincere i doni, facevano quindi i bagagli e si mettevano in viaggio; così ben presto tutti gli ostelli e gli alloggi della regione venivano riempiti, con grande soddisfazione dei locandieri

Cominciava quindi il rito del riconoscimento degli aventi diritto a gareggiare: ossia dei veri cavalieri, che venivano riconosciuti dall’esame degli alberi genealogici e degli stemmi o dei cimieri Questi venivano presentati agli esperti, che verificavano se i concorrenti avevano i quarti di nobiltà richiesti; quindi gli scudi erano consegnati agli araldi, perché li appendessero sulla piazza o ai palazzi più importanti del paese Le insegne dei grandi signori stavano più in alto e sotto erano ordinate quelle dei cavalieri meno “nobili”

Infatti veniva fatta distinzione tra gli emblemi dei cavalieri con bandiera (bannerati), e quelli dei cavalieri semplici (bacellieri), che non avevano un vessillo proprio Non era necessario avere dei feudi per essere cavalieri, ma era obbligatorio appartenere a un nobile lignaggio. Se si scopriva qualcuno che non rispondeva a questo requisito lo si puniva quindi in modo severo L’esposizione di emblemi, metalli, smalti, colori e figure araldiche attirava quindi il pubblico, che accorreva per riconoscere i campioni, noti allora come lo sono adesso i grandi giocatori di calcio Se però una dama scopriva l’insegna di qualcuno che le aveva fatto un torto o aveva parlato male di lei, toccava lo scudo con un guanto e si appellava ai giudici. Quel cavaliere veniva quindi escluso, a meno che la dama non lo perdonasse Intanto si preparavano palchi e loggiati per gli spettatori, e pure il terreno più adatto per lo scontro.

14

Nel giorno della festa, mentre re, regine, principesse e nobili invitati prendevano posto nelle tribune, il re d’armi e i giudici esaminavano l’armamento che i combattenti avrebbero usato e che doveva rispettare le regole stabilite. Seguiva poi la parte più pittoresca della festa: la sfilata dei concorrenti, insieme con i loro araldi e scudieri. Era anche il momento che doveva dare lustro al signore e guadagnargli il consenso popolare. Ogni cavaliere era preceduto dai propri serventi con il vessillo, lo scudo, la spada e altre parti dell’armatura; e allora si potevano vedere i campioni che tenevano legata al braccio chi una sciarpa, chi una manica, la chemise, con i colori della dama del cuore Sciarpe e maniche a quei tempi si portavano molto lunghe e larghe. Le signore tenevano molto a questo rituale, perché ne aumentava il prestigio, e ne andavano fiere Ma soprattutto risplendeva l’oro, quello degli speroni e dei finimenti, quello ostentato nelle corone dai grandi signori e nei gioielli delle dame Anche le fanciulle da marito, ovviamente, iniziata la festa sciamavano alla ricerca degli atleti migliori, e la letteratura le

mostra ansiose di concedersi in premio agli eroi Ecco perché i tornei si trasformavano in feste galanti, diventando una «fiera» del marito o della moglie, o l’occasione per godere piaceri che, in una società dai costumi più liberi di quanto non si creda, erano alquanto diffusi La Chiesa, anche su questo punto, aveva molto da recriminare; ma le avventure galanti trovarono ampia risonanza nella produzione dei trovatori e fecero la fortuna dei poemi su l’“amor cortese”

Tutto poi diventò ostentazione, sfoggio, e oggi diremmo moda Il cavaliere, se era un guerriero di successo, amava anche vestirsi in modo appariscente. Non tutti potevano farlo, ovviamente, e ciò distingueva i ricchi dai mediocri. Inizialmente si usavano perle e gemme sugli abiti, poi le stoffe preziose con guarnizioni d’oro e d’argento, sostituite successivamente da nastri e decorazioni Si usavano molto i colori: il rosso e il nero, che erano i più efficaci, anche il grigio perché è elegante, il bruno però no, perché è triste; il verde era il colore dell’amore e della primavera, l’azzurro era quello della fedeltà, ma aveva anche ri-

Barthélemy d’Eyck (attribuito), illustrazioni dal Libro dei tornei di Renato d’Angiò, 1462-’65

Parigi, Biblioteca

Nazionale di Francia

Il controllo degli elmi dei combattenti da parte degli araldi e delle dame

Barthélemy d’Eyck (attribuito), illustrazioni dal Libro dei tornei di Renato d’Angiò, 1462-’65

Parigi, Biblioteca

Nazionale di Francia

L’esposizione degli stemmi e delle bandiere lungo le contrade cittadine

svolti bizzarri (perché poteva significare infedeltà); altri colori raffinati erano il viola e il lilla, mentre il giallo era considerato troppo violento e quindi disdicevole Per le fanciulle andava bene soprattutto il rosa e ai bambini era destinato il bianco Ma poi c’erano tutti i possibili accostamenti. Ogni Ordine militare poi aveva una divisa, e tutto serviva a esaltare il proprio stato. La regola era la profusione, anche a dispetto dell’eleganza e della bellezza

Per le dame, soprattutto nel ’400, la moda diventò una folle gara di stravaganze, e lo si vede bene nelle opere artistiche, soprattutto nei ritratti dei pittori fiamminghi.

Anche gli scudieri erano molto importanti; spesso erano nobili adolescenti che si preparavano a diventare cavalieri e che durante la giostra avevano numerose incombenze Non servivano solo a portare le armi, passare le lance o lucidare l’armatura, dovevano pure tener nota dei punti conquistati, osservare lo stile di combattimento degli altri concorrenti, e soccorrere il signore quand’era in difficoltà Così imparavano la tecnica del giostrare; però dovevano anche saper servire a tavola, saper danzare e parlare convenientemente. Spesso erano pure incaricati di compiti delicati, come portare messaggi a una damigella o prendere accordi con altri concorrenti; avevano insomma quel tipo di educazione che avrebbe

prodotto nel XVI secolo il “gentiluomo”

Dopo l’ammissione alla giostra, le corazze e le armi individuali erano ispezionate dai giudici per controllare che fossero osservati i capitoli del bando.

Dalla fine del XIII secolo i guerrieri non usavano più gli usberghi, ossia le protezioni fatte con anelli di ferro intrecciati; un po’ alla volta si erano affermate, infatti, quelle composte da piastre che si erano evolute ben presto nella classica “armatura gotica”, che copriva il corpo completamente Questo tipo di protezione, tuttavia, poteva essere impiegato in battaglia, non durante una giostra. Per questa furono create le “armature da giostra”, che variavano anche in rapporto al tipo di torneo che il cavalier doveva affrontare L’elmo usato negli scontri, ad esempio, era lo Stechhelm, fissato al pettorale e sagomato a “bocca di rana”, affinché le lance che lo colpivano scivolassero via, mentre il collo era protetto da un’alta “barbozza” Il modello più pesante di questo tipo di armatura fu lo Stechzeug germanico Parte integrante della corazza da giostra era la “resta”, un gancio che si trovava all’altezza del petto e serviva per appoggiare la lancia durante lo scontro. C’era anche un altro tipo di armatura, un po’ alleggerita, che serviva per altri tornei; era la “Rennzeug” , caratterizzata dall’elmo a bigoncia e una grande piastra fissata sulla sinistra La creatività però non

16

mancava, e così fu inventato un nuovo tipo di combattimento, il “torneo alla clava”, durante il quale i contendenti si colpivano in testa con apposite mazze per tramortire l’avversario Per questo tipo di “gioco” furono inventati gli elmi a cesta, detti Kolbenturnier, che diventarono con il tempo la forma araldica del cimiero.

I francesi tendevano ad alleggerire le corazze per essere più agili, mentre i tedeschi le costruivano più pesanti per essere più protetti Nel tardo ’300 le armature erano già così solide che lo scudo di tipo francese antico fu sostituito con una spessa targa d’acciaio, che si staccava dopo aver subito il colpo di lancia, ed era chiamata guardiastanca

Durante gli scontri di gruppo, dopo qualche minuto, poteva sollevarsi una fitta nuvola di polvere che impediva ai giudici di gara di assegnare correttamente i punti; le dame allora, dall’alto delle torri, comprendevano meglio ciò che accadeva nella mischia, e per questo, almeno a partire dal 1180, erano proprio loro a designare il vincitore e a consegnargli il premio a fine giornata

Sempre per questo motivo i simboli araldici diventarono indispensabili, altrimenti nessuno avrebbe potuto riconoscere i combattenti in mezzo alla polvere del campo Gli emblemi erano dipinti sugli scudi, sulla sopravveste (il sorcotto), sulla copertura del cavallo; e, per essere più riconoscibili, i combattenti portavano

anche il cimiero sormontato dal loro emblema che li rendeva più imponenti: cosa che raramente facevano durante le vere battaglie

Tutti questi segnali costituivano un linguaggio ben noto agli araldi (da cui la parola araldica), e a questi esperti essi raccontavano la storia del lignaggio e le imprese più importanti del cavaliere Furono dunque i tornei, oltre alle crociate, che diffusero l’uso del blasone, mentre nelle guerre tra città o nazioni tutti dovevano portare le insegne del proprio sire o nazione Era un linguaggio di colori e di simboli un po’ troppo complicato per parlarne ora; ma ricordiamo cosa accadde durante le crociate I cavalieri dipinsero sui loro scudi la croce, inizialmente rossa; ma poi diventò azzurra per gli Italiani, bianca per i Francesi, rossa per gli Spagnoli, color arancio per i Tedeschi, nera per i Portoghesi, gialla per gli Inglesi, verde per i Sassoni, purpurea per i Templari e così via.

Si capisce, dunque, che lo stemma di un cavaliere era il simbolo della sua nobiltà e dell’onore del casato

Come si legge anche nel citato passo del Brentari, la scelta del vincitore era spesso un’operazione difficile, e c’era sempre qualcuno che protestava, come fece il Ronzoni, perché si riteneva danneggiato dalla giuria; allora potevano insorgere contrasti e offese, che degeneravano in un duello, a cui si disse pronto anche

Barthélemy d’Eyck (attribuito), illustrazioni dal Libro dei tornei di Renato d’Angiò, 1462-’65 Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia

Lo schieramento delle squadre nel campo del torneo

A sinistra, la Bretagna, a destra i Bourbon

17

Pagina a fianco

Barthélemy d’Eyck (attribuito), illustrazioni dal Libro dei tornei di Renato d’Angiò, 1462-’65

Parigi, Biblioteca Nazionale di Francia

La premiazione dei cavalieri da parte delle dame

Lazzaro dal Corno, famoso letterato e conte palatino, oltre che uomo d’arme

Questo poteva accadere anche perché valutare correttamente i colpi era tanto complicato quanto è oggi contare i punti nel pugilato. Nell’impero germanico vennero, ad esempio, distinti gli scontri in cui lo scopo era rompere la lancia contro lo scudo avversario (Hohenzeuggestech), da quelli in cui lo si doveva disarcionare (Scharfrennen). Erano due tipi di combattimento che richiedevano, ovviamente, lance diverse: più fragile nel primo caso, più pesante nel secondo; e anche le selle erano differenti: nello Scharfrennen, infatti, mancava l’arcione rialzato che poteva impedire la caduta In altre località di Francia e Italia si osservava invece dove veniva colpito l’avversario: l’elmo, la panziera, lo scudo ecc , e il colpo migliore era quello con cui si sfilava l’elmo dalla testa del nemico

Tutto ciò era dichiarato nel bando con cui veniva indetto il torneo

Si può esaminare, a tale proposito, il passo del regolamento di una giostra svoltasi a Piacenza nel 1561 Il testo non è tutto chiaro, ma è abbastanza comprensibile:

“Che per guadagnare il prezzo [premio] principale si mettano à conto le prime quattro lanze, e non le altre

Chi romperà [la lancia] dalla vista [dagli occhi dell’avversario] in su gli sia contato per tre botte [i punti]

Chi dalla vista a basso per tutta la gola per due botte

Chi dalla gola a basso fin alla resta [l’appoggio per la lancia che era all’altezza del petto] per una botta.

Chi dalla resta a basso non possa guadagnare prezzo

Chi romperà nella tela [la sopravveste o sorcotto?] non possa guadagnar prezzo

Chi toccherà la tela con la lanza perda la carrera [lo scontro]

Chi non arresterà la lanza [forse vuol dire non metterà la lancia in resta] perda la carrera ”

A quanto pare, il bersaglio da colpire era soprattutto il cimiero dell’avversario in modo da stordirlo.

Non si creda poi che gli scontri si limitassero a pochi colpi; alcuni cronisti francesi, descrivendo alcune giostre famose, parlano di varie decine di lance spezzate e di più giorni di scontri

A fine giostra, dopo la consegna dei premi, la festa si concludeva con il banchetto e il ballo; ma ciò non doveva essere facile per quei campioni che, talvolta sbalzati di sella, erano stremati dalla fatica e pieni di lividi o ferite. Per qualcuno che vinceva c’erano poi molti che perdevano scontro e cavallo, e dovevano pagare anche il riscatto; però, sempre nel libro di Duby su Guglielmo il Maresciallo, si racconta che un cavaliere sconfitto non aveva difficoltà a trovare un finanziatore, perché tra i milites c’era molta solidarietà di casta e tutti si aiutavano vicendevolmente Quando poi la Chiesa tolse il veto ai tornei, tali “feste” accompagnarono regolarmente tutte le riunioni importanti delle corti, ed erano spesso collegate a incoronazioni, matrimoni o “adoubements” (investiture) di nuovi cavalieri

Anche le autorità comunali iniziarono ben presto a organizzarli, e non soltanto in Italia, dove d’altronde i lignaggi nobiliari erano ben presenti nelle città, ma perfino nei centri mercan-

Codex Manesse, manoscritto (secolo XIV) Heidelberg, Biblioteca dell’Università.

Wolfram von Eschenbach e il suo paggio/scudiero

19

Sopra, da sinistra a destra Elmo a cesta, di tipo Kolbenturnier

New York, Metropolitan Museum of Art

Barthélemy d’Eyck (attribuito), illustrazioni dal Libro dei tornei di Renato d’Angiò, 1462-’65

Parigi, Biblioteca

Nazionale di Francia.

Le tre fasi della preparazione di questo particolare tipo di elmo

tili del Nord della Francia e dei Paesi Bassi, dove le giostre venivano organizzate in continuazione con finanziamento pubblico. Le città borghesi affermavano così la loro ricchezza e autonomia.

Fu però nelle corti reali, dalla Borgogna alla Spagna, che i tornei assunsero caratteristiche di grande spettacolarità, e servivano a dimostrare il prestigio di coloro che li patrocinavano, e che così chiamavano a raccolta gli appartenenti agli ordini cavallereschi da loro fondati.

Agli inizi del Trecento Dante Alighieri scriveva nel XXII canto dell’Inferno: Io vidi già cavalier muover campo, e cominciare stormo, e far lor mostra e vidi gir gualdane4, ferir torneamenti, e correr giostra...

Il XIV e XV secolo videro certamente il picco della diffusione dei giochi d’arme e i motivi sono numerosi. In primo luogo dobbiamo considerare che l’affermazione di piccole e grandi signorie locali favorì l’affermarsi dell’ordo dei guerrieri anche in rapporto con le numerose guerre feudali e “nazionali” che si scatenarono. Nel Nord della Francia, soprattutto, si

svilupparono la Guerra dei Cent’anni tra il 1337 e il 1453, e la guerra di successione bretone tra 1341 e 1364. Fu proprio durante quest’ultima che avvenne il fatto d’armi più celebre: “Le combat des trente” , il combattimento dei Trenta Tutte le cronache riportano questa vicenda: Robert Bemborough, il capitano che guidava la fazione dei Montfort (inglesi), fu sfidato a singolar tenzone da Jean de Beaumanoir, comandante della vicina Josselin, controllata dalla fazione dei Blois (i franco-bretoni).

Secondo il cronista Froissart, questo duello, inizialmente individuale tra i due capi fazione, diventò un torneo in piena regola quando Bemborough propose uno scontro tra trenta cavalieri e scudieri per parte, e la proposta fu entusiasticamente accettata dal de Beaumanoir Si narra che il Bemborough abbia detto: “Proviamo a fare un’impresa della quale la gente parlerà in futuro nelle sale, nei palazzi, nei luoghi pubblici e in altre parti del mondo”

Il Beaumanoir scelse trenta cavalieri bretoni e francesi, mentre Bemborough schierò una selezione di venti inglesi, sei mercenari tedeschi e quattro bretoni partigiani dei Montfort.

Il torneo fu combattuto tra Ploërmel e Josselin (tra Rennes e Carnac), con grande correttezza

1 2 3

da entrambe le parti. Dopo diverse ore di combattimento c’erano quattro morti dal lato francese e due in quello inglese; entrambe le parti erano però esauste e concordarono una pausa per il rinfresco e il bendaggio delle ferite. Dopo la ripresa, il comandante inglese Bemborough fu ucciso, e a questo punto la schiera inglese formò una compagine difensiva chiusa a riccio, che i francesi attaccarono più volte senza successo. Alla fine, la vittoria fu decisa da Guillaume de Montauban, uno scudiero bretone, che a cavallo irruppe contro la linea inglese infrangendola Egli disarcionò quindi sette campioni inglesi, e allora gli altri furono costretti ad arrendersi ai franco-bretoni Tutti i combattenti, su entrambi i fronti, erano morti o gravemente feriti. I prigionieri furono trattati con cortesia e rilasciati dietro pagamento di un piccolo riscatto. Questo evento, che diventò un simbolo del confronto tra due équipe nazionali, inserito per di più nel contesto del grande conflitto fra regno di Francia e d’Inghilterra, ebbe una risonanza che durò secoli, quanto oggi la celebre partita di calcio tra Italia e Germania del giugno 1970!

Anche in Italia, circa 150 anni più tardi, il 13 febbraio del 1503 si svolse un simile fatto d’armi: la Disfida di Barletta. Lo scontro fra 13 cavalieri italiani scelti da Ettore Fieramosca e 13 francesi guidati da Charles de Torgues, detto Guy la Motte, si svolse però a lancia e spada nel territorio di Trani La vittoria degli Italiani diventò motivo di orgoglio identitario nei secoli successivi e spunto per romanzi e film dal Risorgimento in poi, oltre che di polemiche tra Barletta e Trani

L’organizzazione dei tornei era, come si è detto, un avvenimento complicato e costoso; ma c’era anche un modo più semplice per trovare l’occasione di menare le mani e addestrarsi nel gioco dei colpi di lancia: una tecnica che si era diffusa nelle battaglie a partire dalla fine dell’XI secolo, insieme con la tattica della carica frontale. Era il “ pas d’arme” . Ne parlò per prima Anna Comnena (nel 1098), che fu anche un’importante cronista della prima crociata Questa figlia dell’imperatore bizantino raccontò nell’Alessiade (Libro X,

cap. XXX) che un famoso cavaliere franco disse per vanto all’imperatore Alessio: «Nel trivio della regione da me abbandonata fu per lo addietro edificato un tempio ove ricorre ad implorare aiuto dal Nume chiunque ha in petto animo di venir a singolar tenzone, e là chiede a Dio il suo aiuto mentre attende sul posto l’uomo che oserà sfidarlo Quivi non poco io m’intrattenni, ma sempre indarno, mai capitando chi osasse venir meco alle armi». Un cavaliere che voleva provare la propria prodezza occupava dunque un crocicchio o un passaggio obbligato, presso un tempio, una chiesa, e attendeva che qualcuno lo sfidasse a duello Successivamente, nel XIV-XV secolo, le località prescelte sarebbero state certi passaggi, come un ponte, un guado, un passo montano, e per questo il duello fu chiamato “ pas d’arme” (passo d’armi), ma era chiaramente una sfida rituale per dimostrare la propria superiorità.

Questi “ pas d’arme” diventarono quindi rappresentazioni grandiose del coraggio e del valore, che si svolgevano davanti a un grande pubblico, ed erano anche spettacoli funzionali alla popolarità di certe località e dei signori che finirono per patrocinarli Ce ne furono di famosi, ed ebbero nomi degni dei romanzi fan-

Armatura da giostra con elmo a bocca di rana e guardia stanca sulla destra; a sinistra il padiglione paramano (con un troncone della lancia).

Vienna, Kunsthistorisches Museum

tasy, come il passo della fontana delle lacrime, il passo della pastorella, della bella pellegrina, della dama sconosciuta, della dama selvaggia, il passo dell’albero di Carlomagno, dell’albero d’oro, il passo della fontana perigliosa della foresta di Broceliandia, il passo del castello della Joyeuse Garde, che fu probabilmente il primo ed ebbe luogo nel 1452 nelle vicinanze di Saumur, il celebre castello e ponte sulla Loira tra Angers e Tours

In quei luoghi c’erano sempre bellissime damigelle che dovevano essere salvate e storie così raccontate: “Durante un anno intero, il primo giorno di ogni mese, un cavaliere, senza nome pianta davanti alla fonte una tenda, nella quale è seduta una dama che tiene un unicorno con tre scudi Ogni cavaliere che tocca uno degli scudi o lo fa toccare dal suo scudiero, s’impegna a un certo duello”

Le condizioni dello scontro erano quindi descritte dettagliatamente nei cosiddetti «capitoli», che erano insieme bando e regolamento della giostra Gli scudi andavano toccati da cavallo e i cavalieri trovavano sempre dei destrieri pronti per cimentarsi nella sfida; gli sconfitti, ovviamente, dovevano donare diamanti e rubini alla dama dell’unicorno. Queste narrazioni erano condite con storie fantasiose di nani, giganti e draghi, e c’erano fanciulle

Le Combat des Trente (del 1351), miniatura Dalla Compillation des cronicques et ystoires des Bretons di Pierre Le Baud (1480)

che venivano tenute in catene da orchi o gnomi, tesori da trovare e magie da sconfiggere. Oggi proprio queste favole sono diventate la trama dei giochi di ruolo e dei film come Dungeons & Dragons. Questo tipo di duello coinvolgeva naturalmente l’intero paese, soprattutto se era situato vicino a un ponte che veniva occupato da un cavaliere valoroso; e ci furono campioni leggendari, come Jaques de Lalain, Jean II le Meingre detto Boucicaut, e lo spagnolo Suero de Quiñones, che impedivano a tutti di passare La fama dell’evento si diffondeva e richiamava molti curiosi; gli affari quindi crescevano, con grande soddisfazione del signore locale che favoriva tutto ciò Gli sfidanti arrivavano quindi da lontano, e poi trovatori o cronisti, come Olivier de La Marche, George Chastellain, Geoffroi de Charny, che fu il primo possessore della Sindone, e anche una scrittrice come Christine de Pizan, raccontavano nei loro libri le imprese degli eroi E si deve sottolineare che non c’era alcuna animosità tra questi combattenti, che lottavano soltanto per vedere chi era il migliore Questo tipo di giostra, però, non ebbe fortuna in Italia, perché i Comuni non avrebbero tollerato un blocco stradale con intralcio al commercio; ma in Francia, soprattutto in Borgogna, fece la fortuna di molte località.

Lasciando correre i ricordi, il pensiero va a certi film, come Pronti a morire, dove il duello serviva solo per stabilire chi era più bravo con la pistola Si può ritenere che nei cavalieri medievali ci fosse una identica pulsione di morte. Molti la sfidavano infatti con quell’incoscienza o disprezzo che diventò nei secoli successivi la cifra distintiva della nobiltà, e la affrontavano tanto in battaglia che sulla ghigliottina con beffarda e insolente indifferenza La morte era una realtà sempre incombente nella vita di un guerriero, e anche per questo egli doveva cercare di avere ottime armi e buoni compagni, che gli guardavano le spalle e sapevano combattere in gruppo Era perciò fondamentale provarli nei tornei.

D’altra parte la Chiesa stessa inculcava in costoro l’idea che il perfetto cavaliere, morendo

22

sarebbe andato in Paradiso e che l’impresa più nobile era quella della crociata, dove avrebbe versato il sangue per Cristo e ottenuto la remissione dei peccati.

E qual è l’episodio delle chansons de geste che si legge ancora (talvolta) nelle scuole? La “morte d’Orlando” , ovviamente! Che sintetizza l’etica della cavalleria, com’era immaginata nel XII secolo.

Di conseguenza, mentre per la gente comune c’era l’umile sepoltura in una tomba anonima e spesso in fosse comuni, per la nobiltà cavalleresca c’erano tombe individuali, con sopra statue caratteristiche dette gisant, il giacente: esse erano il simbolo funebre della loro superiorità morale e sociale

In un certo senso, questa era la radice da cui l’ordine cavalleresco traeva la sua ragione d’essere e la sua superiorità socio-politica, anche rispetto all’altro ordine, quello degli oratores, dei religiosi, sempre in competizione con i bellatores, i guerrieri, per il controllo della società

L’essere un uomo votato alla morte faceva però del cavaliere un escluso; egli era, nel contempo, al vertice della piramide sociale e un rifiutato dal mondo della gente comune, che viveva invece una vita normale Questi erano i laboratores, contadini e mercanti, che però

guardavano ai milites con invidia, e aspiravano a diventare anche loro cavalieri. E furono molti gli imprenditori che, una volta arricchiti, ambirono a nobilitarsi e ad avviare i figli alla cavalleria, magari senza avere la stessa concezione della vita e dell’onore. Ciò si otteneva, almeno nei Comuni italiani, impiegando la ricchezza nell’acquistare proprietà terriere, e poi pagando un imperatore, papa o principe di passaggio per farsi investire di un titolo e del privilegio di portare uno stemma. Furono numerosi, anche a Bassano, quelli che diventarono nobili e cavalieri così, pur senza la voglia di morire sul campo La situazione sociale, dal ’400 in poi, fu tuttavia alterata dal sopraggiungere del dominio veneziano, che depresse la nobiltà locale

I “ pas d’arme”, le sfide a oltranza (à outrance, ossia fino alla morte), erano quindi rituali che ora ci sembrano bizzarri; ma leggendoli in chiave psicoanalitica si possono vedere anche come l’espressione di una smania di competizione scaturente dalla pulsione sessuale, che si verifica tanto tra gli animali che tra gli esseri umani Questa conflittualità tuttavia doveva essere ritualizzata, negoziata, per non degenerare in forme distruttive. Nella storia della cavalleria, proprio la definizione di un codice di comportamento ebbe un’importanza fonda-

La dama e l’unicorno, arazzo, particolare del pannello A Mon Seul Désir (“Al mio unico desiderio”), fine del XV secolo Parigi, Museo nazionale del Medioevo

Il Maresciallo di Boucicaut prega Santa Caterina, miniatura dal Libro d’ore del maresciallo di Boucicaut

Parigi, Musée JacquemartAndré

In basso

Carlo Portelli, Ritratto di Giovanni dalle Bande Nere, olio su tela, 1566 circa Minneapolis Institute of Art

mentale, anche perché contribuì a creare il substrato culturale del mondo occidentale Agli inizi furono i rapporti socioeconomici dell’età feudale a porre le basi del comportamento dei guerrieri. Lealtà, fedeltà, onore, coraggio e generosità erano qualità richieste al vassallo dal signore che lo accoglieva nella sua comitiva; poi la Chiesa, al tempo delle crociate, trasformò i rozzi militi nei difensori di Cristo contro il male, arricchendo il loro codice di comportamento Bernardo di Chiaravalle scrisse dopo il 1128 l’opera De laude novae militiae per dare ai neonati Cavalieri del Tempio un codice militare e religioso di comportamento Così l’etica del guerriero cristiano si arricchì di valori nuovi, come la pietà verso il nemico sconfitto, la protezione dei deboli, degli indifesi, degli orfani e delle vedove e, soprattutto, della Chiesa con i suoi principi. A questa ricerca di un codice cavalleresco contribuirono poi altri studiosi: nel 1275 Raimondo Lullo scrisse il Libro dell’ordine della cavalleria, e Geoffroi de Charny, prima della metà del Trecento, compose Il libro della cavalleria, in cui espose l’etica del cavaliere perfetto

Il mito del cavaliere non può essere disgiunto, infatti, da quello della dama al cui servizio egli si dedicava e ne veniva in cambio ingentilito e trasformato Il guerriero del XIII secolo diventava il vassallo della “donna gentile” e si prostrava ai suoi piedi come servitore, in una posizione, quindi, che si vide per la prima volta nella cultura del mondo, e che neppure la Chiesa, in verità, accettava di buon grado La teoria dell’“amor cortese” , che fu alla base dell’amore romantico e, con il tempo, liberò le donne dall’obbligo di sposarsi secondo il volere della famiglia, scaturì da questo capovolgimento di valori Nelle opere di tanti intellettuali, come Andrea Cappellano, Raimbaut de Vaqueiras, Dante Alighieri, trovò alimento un nuovo modo di sentire l’amore, diventando espressione intensa dell’animo

Prodotto di questa temperie culturale furono, dapprima in Provenza e in Aquitania e poi nelle regge italiane, le “corti d’amore”. Queste riunioni di nobildonne erano veri e propri tribunali, che trattavano giuridicamente comportamenti e problemi sentimentali, rispondendo a questioni che venivano loro poste, come ad esempio: “Può un cavaliere che ha giurato fedeltà a una dama, cambiarla se questa lo tradisce o lo disprezza?”.

Fu sulla scia di questa tradizione che Pietro Bembo, agli inizi del Cinquecento, scrisse il famoso trattato sull’“amor platonico” noto come “Gli Asolani” , che trasformava una corte di signore e guerrieri in riflessivi filosofi. Surrogato di questa aspirazione a un amore puro e assoluto, perché non corrisposto, furono gli ordini cavallereschi, da quelli monastici, a quelli laici. Fu una specie di transfert e sublimazione degli impulsi erotici in un impegno onorevole. Dall’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, agli Ospitalieri di San Giovanni e ai Templari, che avevano carattere religioso, all’Ordine della Giarrettiera, del Toson d’Or, del Porcospino, della Stella, della Spada, e tanti altri di fondazione laica, gli ordini cavallereschi consentirono ai guerrieri di appartenere a esclusive confraternite militari e di spendersi in eroiche missioni, con una regola e una divisa. Questo rendeva la vita più 24

Non discutiamo qui i risultati di questa evoluzione, ma osserviamo che valori come il rispetto della donna e la protezione degli umili diventarono parte del patrimonio occidentale, e ciò lo dobbiamo soprattutto a quanto ci lasciò la concezione del mondo nata dalla cavalleria.

degna e anche la carenza di affetti famigliari diventava sopportabile

Fu proprio questa intensa diffusione degli ordini cavallereschi e delle loro simbologie che, soprattutto tra XIV e XVI secolo, separò sempre più il guerriero dal mondo reale e diventò l’aspetto più appariscente dei rituali cavallereschi

Il fenomeno interessò soprattutto Francia e Inghilterra, dove ogni sovrano creava il proprio ordine onorifico, ricco di insegne e decorazioni; ne sono esempi illustri, oltre a quelli già citati, quello dello Scudo d’oro e quello del Cardo di Luigi II di Borbone, e in Italia l’ordine della SS Annunziata di Amedeo VI di Savoia, il Conte Verde, che aveva per “impresa ” i tre nodi intrecciati nella forma che li distingue col nome di lacci d’amore, a cui si aggiunsero poi le quattro lettere misteriose F.E.R.T., che furono variamente interpretate. Ma così fecero anche cavalieri famosi, come Boucicaut (Jean II Le Meingre), che fondò l’ordine della Dama Bianca sullo scudo verde o, detto in francese, l’Escu vert à la Dame Bianche, che aveva la missione di tutelare l’onore e gli averi delle nobildonne che avevano perduto i mariti durante le crociate. Molti di questi ordini nacquero per celebrare una vittoria, altri per motivi più futili, come, ad esempio, ricordare un’offesa subita e meditare sulla vendetta. Si arrivò poi a follie estreme con l’ordine dei Gaulois et Gauloises, i cui adepti vivevano da selvaggi e vestivano pellicce d’estate e abiti leggeri d’inverno. E ovviamente si estinsero presto

Però ancor oggi esistono queste strane assemblee, e cito ad esempio l’Ordine dei Guardiani della Tradizione Druidica e l’Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi, che si possono trovare in internet; per non parlare dei Templari Cattolici e così via

Questa mescolanza di esaltazione, di orgoglio di casta e comportamento eroico fino alla follia, si realizzò pienamente nella pratica dei “voti”, ossia dei giuramenti, quelle promesse solenni che avevano un significato quasi religioso. Un condottiero inglese, il conte di Salisbury, giurò di non riaprire più un occhio, coperto con una benda, finché non avesse por-

tato la distruzione in Francia, e molti lo imitarono; oppure c’era Giovanni di Faukemont che giurò di non risparmiare né convento, né altare, né donna incinta, né fanciullo, né parenti per servire re Edoardo. E ci furono anche quelli che giurarono di non tagliarsi la barba o di non sedersi mai, oppure di portare una catena ogni domenica al piede sinistro, o dei bracciali d’oro, fino a giurare di non mangiare finché non avessero incontrato gli Inglesi sul campo di battaglia

L’elenco di questi giuramenti pittoreschi sarebbe lungo, ma è da sottolineare che tutto ciò poi si trasferiva in motti, simboli araldici e leggende eroiche Senza andar troppo lontano, ricordiamo che anche il cimiero di Francesco il Vecchio da Carrara era incoronato da un saraceno alato e cornuto: le corna d’oro sarebbero state aggiunte, a quanto dicono alcuni, già dal suo antenato Umbertino I in memoria di un tradimento della moglie con Alberto della Scala, mentre le ali d’oro sarebbero state il simbolo dell’acquisizione di titoli imperiali Poi c’erano quelli che si vestivano di verde (come Amedeo VI di Savoia), di rosso (Amedeo VII di Savoia) o adottavano il nero, come il celebre Giovanni de’ Medici (detto dalle Bande Nere), morto di cancrena per un colpo di falconetto alla gamba nel novembre del 1526; una fine che già aveva colpito Gaston de Foix e Pierre Terrail de Bayard, il “cavaliere senza macchia e senza paura”.

Jean Fouquet. La morte d’Orlando (nella battaglia di Roncisvalle nel 778), miniatura dalle Grandes Chroniques de France (1455-1460)

Parigi, Bibliothèque nationale de France

25

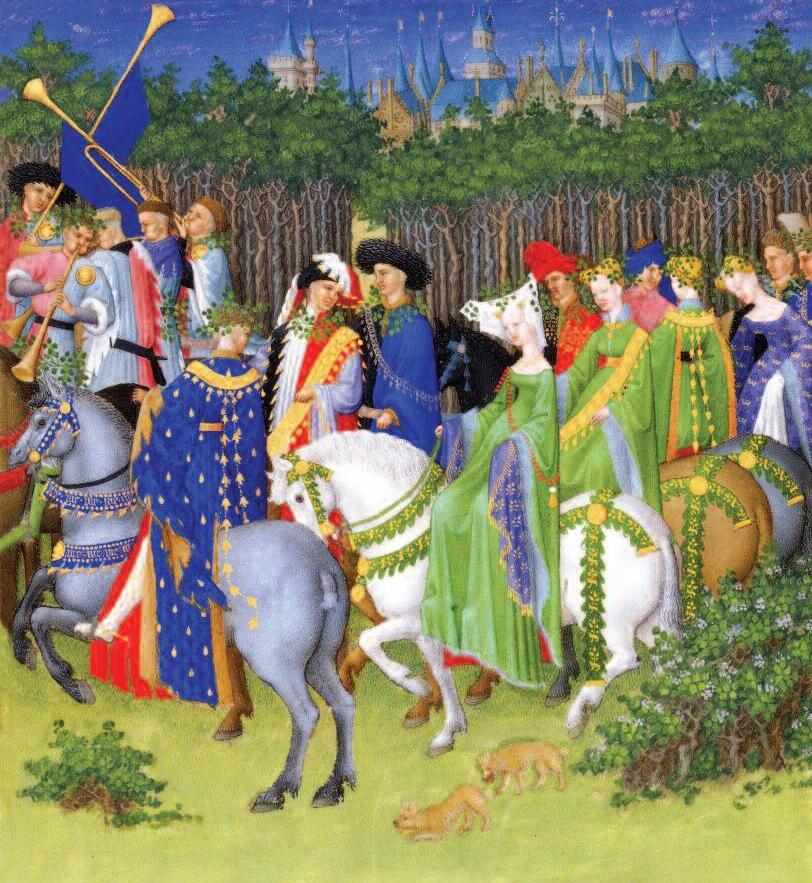

Scene

Condé

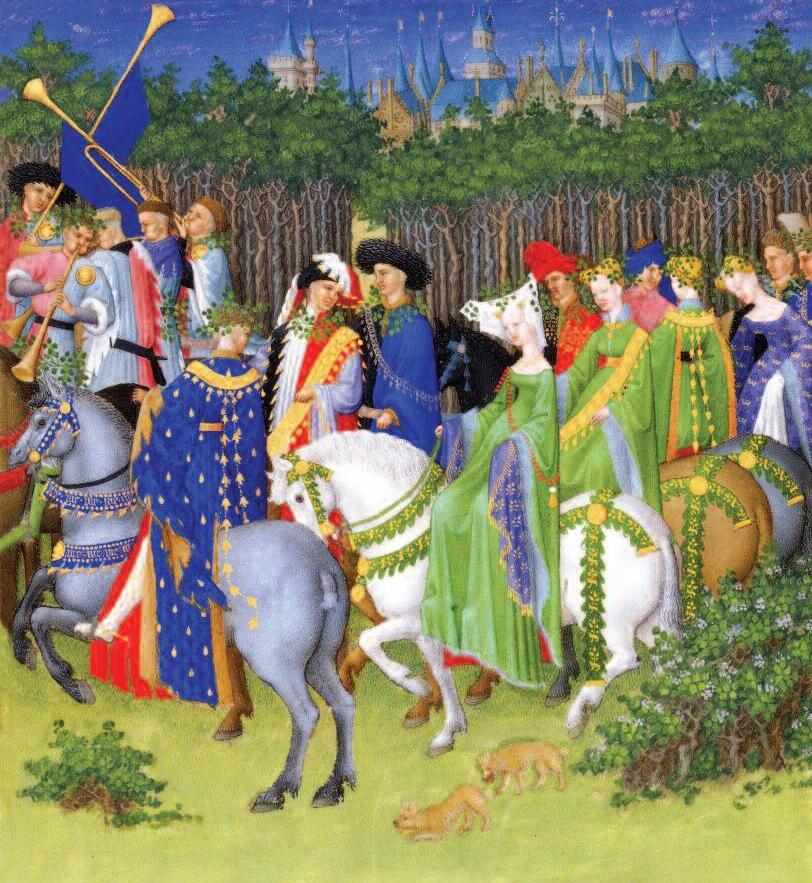

Una delle caratteristiche di queste immagini è la cura con la quale gli autori hanno documentato l’abbigliamento femminile e maschile nelle Fiandre alla loro epoca

Ma questi eventi decretarono anche il tramonto della cavalleria come regina delle battaglie

D’altronde l’introduzione delle armi da fuoco, degli eserciti di fanti mercenari con i loro tamburi di guerra (che la cavalleria non utilizzava) rese obsoleti gli squadroni di cavalieri e pose lentamente termine alla loro funzione. I milites continuarono a esistere e diventarono i “corazzieri”, poi si trasformarono in gentleman, ma la loro concezione etica del mondo entrò in crisi dopo le sconfitte della cavalleria

nelle guerre del XV-XVI secolo, dalle battaglie di Crécy e di Azincourt, a quelle di Ravenna del 1512 e di Pavia nel 1525, in cui si spense il fiore della nobiltà europea La vita del cavaliere lentamente si trasformò, diventò mito, leggenda, una tensione verso il miglioramento personale, che non sempre avvenne, ma lasciò tracce indelebili nella cultura occidentale

Molti sarebbero gli argomenti da approfondire relativi alla cultura cavalleresca; ma, per rimanere al tema dei tornei, ricordiamo che la loro evoluzione fu dovunque fortemente condizionata dalle vicende politiche. Se prendiamo in considerazione, ad esempio, quanto avvenne in una città importante, e vicina a Bassano, come Padova, si può notare che notizie sull’organizzazione di svaghi che coinvolgevano la

cittadinanza, come ad esempio feste, balli, naumachie, o il gioco dell’uomo selvatico e la corsa dei cavalli, hanno origini antiche ma, per quanto riguarda i tornei, nelle cronache si trovano testimonianze solo a partire dal 1300 In quell’anno, infatti, sotto la podestaria di Nicolò Bonsignori da Siena, furono organizzati hastiludia a cui parteciparono molti cavalieri e dame elegantissime, che trovarono posto in un palco presso il Palazzo della Ragione. Fu soprattutto durante la signoria carrarese, tuttavia, che vennero organizzate grandi giostre per festeggiare le nozze dei principi e delle loro figlie Tali avvenimenti estremamente sfarzosi furono raccontati dai cronisti del tempo, il Cortusio, i Gatari, ed erano molto graditi al popolo, sia ai nobili, che partecipavano ai tornei, che ai plebei che contavano sui doni generosamente distribuiti in queste circostanze La pacificazione di Cangrande della Scala con Jacopo I da Carrara e il matrimonio tra sua figlia Taddea con Mastino II della Scala nel 1328, ad esempio, fu celebrato con hastiludia et torneria e la cronaca racconta che “giunse la sposa sopra un cavallo coperto di ‘ porpora ’ bianca, e la donna similmente vestita di detta porpora con carri ricamati di coralli per sopra un baldacchino simile, foderato di vaii, e portato da gentiluomini; e tutti i dottori inanti vestiti di bianco che mai fu vista

d’amore e di vita cortese nelle pagine del Libro d’Ore Les Très Riches Heures du duc de Berry, illustrato dai fratelli Paul, Jean et Herman de Limbourg (secolo XV) Chantilly, Musée

26

donna andare a marito con simil honore, bastevole certamente ad una Imperatrice Giunta su la piazza, vide tutte quelle brigate con quelle divise bagordare in diversi modi insieme ” Le damigelle poi si tolsero le splendide sopravvesti di seta e le gettarono alla folla, restando in gonne bianche e azzurre: gesto che piacque molto al popolo; poi tutte danzarono fino a sera “Fornita la cena andarono a riposare sino all’altro giorno, e il dì seguente “desinato ch’ ebbe ciascuno fu fatto un sontuoso torneamento, ove fu gran copia di cittadini e gentiluomini forestieri, et il terzo giorno fu fatta una bella et honorevole giostra, la quale fornita, furono dati belli e sontuosi premi a tutti coloro che li meritavano”

Tali manifestazioni avevano quindi la funzione di allietare la cittadinanza, come i ludi circenses del mondo romano, e non sarebbe stata buona politica per i governanti veneziani, che subentrarono nel Quattrocento ai vari signori di terraferma, sospendere queste tradizioni. Tuttavia nel Cinquecento si stabilì che “Hastiludia vero non celebrentur sine mandato Illustriss D Venet ” La facoltà di organizzare tornei e giostre fu considerata, quindi, un privilegio dello Stato, che delegava alla loro organizzazione i governatori locali, e questo accadde per l’appunto a Bassano nel 1554. Anche nel Seicento si trovano nelle cronache

della Marca notizie di tornei, e in particolare di “Barriere” (bagordi) tra squadre di combattenti appiedati, in un certo senso più simili al tipo di scontro che si svolgeva nelle battaglie di quel tempo

La cavalleria, come arma, entrò certamente in crisi dopo l’introduzione delle artiglierie, ma ritrovata una nuova funzione sul piano tattico con l’introduzione della pistola a ruota, continuò a rivestire notevole importanza militare fino alla Grande Guerra Lo spirito cavalleresco tuttavia non venne meno e diventò una componente fondamentale dello stile del gentiluomo europeo dal Rinascimento in poi Va sottolineato tuttavia che la gente ormai non vedeva più i cavalieri con gli stessi occhi ammirati degli uomini del XII secolo. Tra Quattrocento e Cinquecento si diffuse anzi una certa avversione per costoro, anche perché in certi territori non trovavano più impiego o dovevano trasformarsi in sbirri, cavalieri erranti (in Spagna), signorotti o banditi di strada... Anche nella letteratura, dopo l’Orlando innamorato del Boiardo (1483) e l’Amadigi di Gaula del 1508, che esaltavano gli antichi paladini, apparvero l’Orlando furioso di Ludovico Ariosto (1516, I° ediz ), che raccontava le avventure degli eroi carolingi con mordace ironia, e poi il Baldus di Teofilo Folengo (1517) in cui essi si trasformavano in avven-

Da sinistra verso destra Due ricchissime vesti di altrettanti blasonati ordini cavallereschi: sono quelle dell’Ordine del Toson d’Oro (Vienna, Museo del Tesoro Imperiale) e dell’Ordine della Giarrettiera (Stoccolma, Palazzo Reale)

27

Agnolo Poliziano, La giostra di Giuliano de Medici, dalle

Stanze de messer Angelo Poliziano, opera incompiuta, post 1478, nell’edizione cinquecentesca di Antonio

Tubini e Andrea Ghirlandi

Firenze, 1510 circa New York Metropolitan Museum of Art

turieri ghiottoni, come accadeva anche nei romanzi Pantagruel e Gargantua di Rabelais (dal 1534); ma fu con il Don Chisciotte di Cervantes (1605) e la Secchia rapita del Tassoni (1614), che i protagonisti si trasformarono in folli allucinati o frivoli vanagloriosi Pure l’uomo in arme del ritratto bassanese di metà Cinquecento sembra risentire di uno scarto tra la realtà e la finzione; la testa ben rasata era normale tra chi doveva portare l’elmo, ma la barba sembra più quella di uno studioso che di un militare; la sua panziera è assai simile a quella che Luca Longhi (1507-1580) dipinse nel ritratto di Cesare Hercolani, ma quest’ultimo è colto in una postura statica e con lo sguardo fermo e rivolto allo spettatore: tutti elementi che ben si adattavano al cavaliere che a Pavia (1525) colpì per primo il cavallo del re Francesco I che stava fuggendo. Il “magnifico guerriero” ci appare invece sinuoso, con il capo reclinato e il braccio sinistro quasi in movimento, i suoi occhi sgranati e un po’ sorpresi guardano fuori del quadro e sembra più il santo di una pala d’altare incompleta che un guerriero Qualcuno ha osservato come questo personaggio manifesti un animo gentile e rilassato; in ogni caso il suo volto non ci trasmette la fierezza, la determinazione presenti in analoghi ritratti di uomini in arme dipinti da Tiziano, Dossi, Bronzino, Tintoretto e altri artisti cinque-

La

Parigi,

centeschi. Questo disorienta, ma effettivamente il suo atteggiamento è tanto vicino alla concezione di vita moderata che generalmente è presente nelle opere di Jacopo Bassano

Sul tipo di armatura dipinta in quel quadro si potrebbero dire varie cose, ma da quanto si è detto è chiaro che non era del tipo adatto alla giostra, anzi, alla metà del ’500 era un modello già superato da un nuovo tipo: l’armatura scanalata, creata a inizio secolo dagli artigiani di Norimberga e Innsbruck per Massimiliano I Al centro del pettorale pare anche di intuire la presenza di uno stemma, però non sembra quello di una famiglia bassanese; forse era un logo che i maestri artigiani disegnavano sulla corazza, come, ad esempio, lo fu il leone rampante coronato che sorregge due torri, simbolo di una famosa ditta di armorari milanesi: i Castiglioni.

Mancano dunque nel quadro elementi tali da consentirci di riconoscere la persona, ma c’è un dettaglio che rivela qualcosa: e il diavolo notoriamente si cela nei dettagli!

Tra l’avambraccio e il braccio, ossia tra il vambrace e il rebrace, l’armatura non avrebbe dovuto presentare una lacuna; la cubitiera generalmente proteggeva interamente l’articolazione, invece nel quadro si vede un’apertura da cui fuoriesce un po’ della veste: una camicia di raso rosso. Potrebbe essere seta, il costoso satin che si diffuse nelle classi nobiliari a partire dal XIII secolo Questo è forse un indizio per dichiarare l’appartenenza del soggetto a una famiglia rispettabile, che viveva in un ambiente dall’architettura elegante, appena accennato sullo sfondo È noto però che fu proprio nella prima metà del Cinquecento, come ricorda Francesco Vianello nella Storia di Bassano del Grappa, che la lavorazione della seta fu introdotta a Bassano da Bernardo Vertema e dai fratelli Brocchi Vien da pensare quindi che mettere in evidenza quel particolare indumento fosse un omaggio all’industria serica che si sviluppò in quegli anni in città, e che forse a quell’attività il guerriero era legato In un certo senso si può dire che quell’enigmatico personaggio è l’emblema di un mondo che stava cambiando, ma che si impegnava per

battaglia di Crécy, disegno dal manoscritto

Cronache di Froissart, di Jean Froissart, secolo XV

Biblioteca Nazionale di Francia

conservare i valori di una tradizione che veniva da un lontano passato, anche attraverso i duelli, le giostre e i tornei: rituali del rischio e del coraggio, del servizio e dell’onore che, pur con mutamenti e degenerazioni, arriveranno fino al XIX secolo.

Franco Scarmoncin

NOTE

1 - Da Google si può ricavare la seguente lista, comunque incompleta: Corsa all’Anello (Narni); Giostra dell’Arme (San Gemini); Giostra della Quintana (Foligno); Calendimaggio (Assisi); Palio di Pasqua Rosata (Assisi); Palio di San Rufino (Assisi); Palio della Balestra (Gubbio) e (Sansepolcro); Giostra del Saracino di Sarteano (Sarteano); Giostra del Saracino (Arezzo); Giostra dell’orso (Pistoia); Giostra cavalleresca (Sulmona); Gio-

2) - https://www lazio

it/monta-storica/giostra-allincontro-in-armatura html

3 - Ottone da Frisinga, Chronica sive Historia de duabus civitatibus, cap XVIII: “Duces oppidum ipsum victualibus aliisque necessariis muniunt; sicque regem insequentes, illo in civitate manente, tyrocinium, quod vulgo nunc turneimentum dicitur, cum militibus eius extra exercendo usque ad muros ipsos progrediuntur ”

4 - La “gualdana” era una brigata di giovinotti, delle famiglie più nobili e ricche, che si riunivano a cavallo in un luogo designato, vestiti in fogge bizzarre e sontuosamente adornati; poi si dividevano in drappelli, seguendo ciascuno la sua insegna, e cavalcavano per la città a suon di trombette; incontrandosi a caso o ad arte nelle piazze e nei trivii, si mescolavano quindi in una zuffa furibonda, che talvolta pigliava carattere troppo serio e degenerava in un vero combattimento Spesso andavano “armeggiando” - e come allora si diceva - “bagordando”, incontro ai principi e ai personaggi illustri, che andavano a incontrare alle porte della città, framezzo a sinfonie e acclamazioni

Da sinistra verso destra Raffaello Sanzio, San Giorgio e il drago, olio su tavola, 1506. Washington, National Gallery of Art

Sebastiano del Piombo, Ritratto di uomo in arme, olio su tela, 1510 circa. Hartford, Wadsworth Atheneum

Da sinistra verso destra Battista Dossi, Ritratto di Alfonso I d’Este, olio su tela, 1530 circa Modena, Galleria Estense Bronzino, Ritratto di Cosimo I de’ Medici in armatura olio su tavola, 1545 Firenze, Galleria degli Uffizi

stra della Quintana (Ascoli Piceno); Palio del Niballo (Faenza); Giostra del monaco (Ferrara); Giostra della rocca (Monselice)

fitetrec-ante

Il sito storico di San Zenone degli Ezzelini, dominato dalla massiccia torre, emblema stesso del paese

ACADEMIA SODALITAS ECELINORUM Aps

Tutto l’impegno di un ’associazione nel divulgare e valorizzare la storia di un’indomita schiatta e di un territorio ricco di fascino

ACADEMIA SODALITAS

ECELINORUM Aps

Organizzazione di corsi di scherma da rievocazione storica e di corsi arcieri con istruttori qualificati. Conferenze tematiche sul Medioevo e altri temi Gestione del Museo Multimediale dell’Antica Pieve, con organizzazione di mostre tematiche

Ogni 3a domenica del mese gestione del mercatino dell'antiquariato in Piazza Rovéro

Partecipazione, in Italia e all’estero, a manifestazioni e rievocazioni storiche

Partecipazione a tornei di tiro con l’arco storico Organizzazione, con cadenza biennale, il primo weekend di luglio, della manifestazione Nella Terra di Ezzelino e della rievocazione dell’eccidio dei Da Romano, biennale e alternata all’altra

Nata nel 2001 a San Zenone degli Ezzelini, e iscritta dal 2003 all’Albo delle associazioni storico-culturali in ambito medievale, l’Academia Sodalitas Ecelinorum Aps è un sodalizio senza scopo di lucro, attivo nella divulgazione, promozione e valorizzazione delle vicende che hanno segnato la storia della celebre famiglia dei Da Romano nel contesto della Marca Trevigiana. Formata da studiosi, cultori e appassionati, oltre che da una nutrita schiera di figuranti, è particolarmente attenta agli aspetti filologici, che cura con estremo rigore avvalendosi pure di ricerche e specifici approfondimenti. Un aggiornamento accurato e costante che passa, per esempio, anche attraverso la frequentazione di lezioni di paleografia medievale, l’esame di documenti d’epoca e l’organizzazione di corsi teorici e pratici (compresi quelli relativi all’uso di spade e archi)

Una particolare attenzione viene rivolta alla figura di Alberico da Romano, ultimo rappresentante della dinastia, barbaramente trucidato dalle truppe guelfe il 26 agosto 1260 nel suo castello di San Zenone, poi distrutto dai vincitori: una munitissima fortezza eretta sul Colle Castellaro nel secolo XI e completamente de-

molita assieme al sottostante borgo, il cui sito si trova a pochi passi dalla sede dell’Academia Laddove, cioè, sono situati la cosiddetta Torre degli Ezzelini, innalzata nel XVI secolo come campanile della prima chiesa parrocchiale di San Zenone (forse utilizzando parte del materiale costruttivo del castello) e recentemente restaurata, e il Museo Multimediale Antica Pieve, realtà culturale gestita per conto del Comune di San Zenone degli Ezzelini proprio dalla stessa Academia

Fra le molte attività dell’associazione figura poi l’organizzazione di importanti eventi, fra i quali spiccano la manifestazione biennale Nella Terra di Ezzelino, che richiama migliaia di persone, e la rievocazione dell’eccidio dei Da Romano, normalmente tenuta alla fine di agosto. Sono poi frequenti le mostre tematiche, sempre patrocinate dall’Amministrazione civica, ospitate tanto nel museo quanto nella prestigiosa cornice della vicina villa Marini Rubelli

L’Academia Sodalitas Ecelinorum Aps promuove poi seminari, conferenze e incontri di studio sull’epopea ezzeliniana. Produce inoltre video e cortometraggi ed edita pubblicazioni e materiale promozionale.

Alcune immagini dall’album delle manifestazioni dell’Academia Sodalitas Ecelinorum Aps (ph Heidi Brun)

Alcune immagini dall’album delle manifestazioni dell’Academia Sodalitas Ecelinorum Aps (ph Heidi Brun)

Bassano del Grappa

Via Matteotti, 8 - Tel 0424 523847

www baccalaallavicentina it

Bassano del Grappa

Via Jacopo da Ponte, 34 - Tel 0424 522537

www palazzoroberti it

Bassano del Grappa

Via Motton, 9 - Tel 0424 36410

www bizzotto com

Servizi di Informatica Assicurativa

Bassano del Grappa

Largo Parolini, 96 - Tel 0424 216111

www siaworld com

Cultura, attualità e servizio

Bassano del Grappa

Piazzetta Poste, 22 - Tel 0424 523199

www editriceartistica it

Alcune immagini dall’album delle manifestazioni dell’Academia Sodalitas Ecelinorum Aps (ph Heidi Brun)

Alcune immagini dall’album delle manifestazioni dell’Academia Sodalitas Ecelinorum Aps (ph Heidi Brun)