CEPAS VIRULENTAS EN ESPAÑA ¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

“Un elefante en la granja” por Albert Finestra

Beneficios del manejo en bandas de tres semanas

“FIGAN 2023 apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y el bienestar animal”

CURSO

Gestión de explotaciones (II). Logística y protocolos LDDD.

Franqueo concertado nº 50/202 Nº 195 - Marzo 2023 / FORMACIÓN PARA EL TÉCNICO DE PORCINO

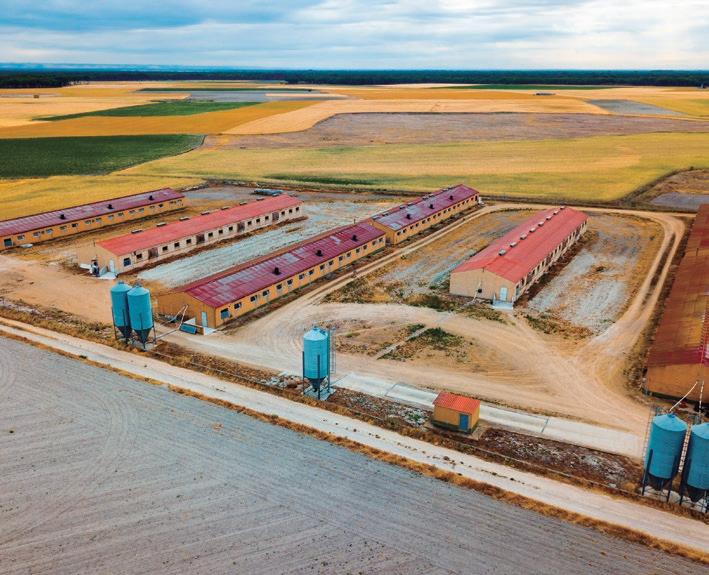

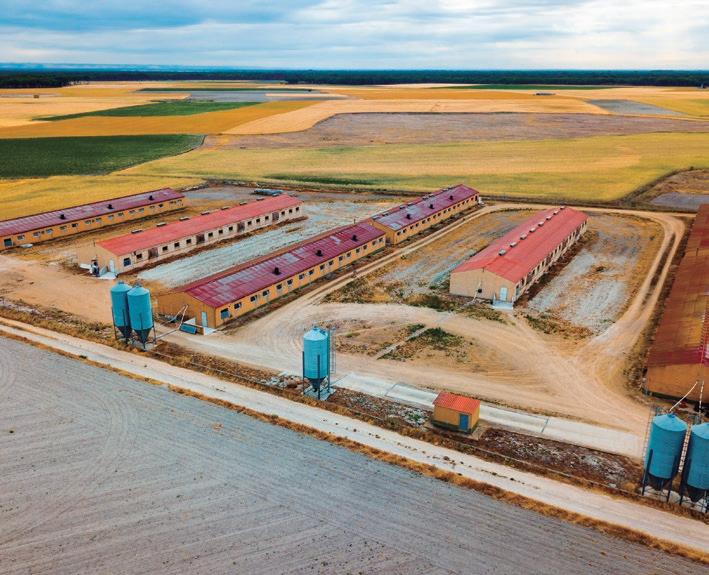

UNA APUESTA POR LA INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD DEL PORCINO

La sostenibilidad en su más amplio sentido, ambiental, económico y social, es clave para el futuro del sector porcino y es por ello por lo que resulta de vital importancia innovar en esta área. Son numerosas las innovaciones en un sector puntero como es el porcino español y son muchas las que se centran en la sostenibilidad de sus producciones: desde novedosas técnicas para el tratamiento y reciclaje de purines y otros residuos dentro de lo que se ha dado en llamar economía circular, pasando por nuevos sistemas de obtención y control del gasto de energía y el consumo de agua, hasta la innovación relacionada con la alimentación o la sanidad, con alternativas al uso de antibióticos, o la vacuna frente al olor sexual de la carne de cerdo, por mencionar solo algunos ejemplos.

Un espíritu innovador que impulsa su crecimiento y que merece ser reconocido. Esa es precisamente la razón de ser del Premio Porc d’Or Especial Zoetis a la Innovación, tanto para el ibérico como para la producción de capa blanca, una iniciativa lanzada en 2017, con Grupo Sanchiz Godella como primera empresa reconocida precisamente por una iniciativa en el ámbito de la sostenibilidad, su programa de eficiencia energética y reducción de gases con efecto invernadero. Desde entonces, con nueve granjas reconocidas, la sostenibilidad no ha dejado de estar presente en las candidaturas presentadas y premiadas, incluida la última edición, en la que se ha alzado con el Premio Porc d’Or especial Zoetis a la Innovación, la Granja Pedregales, de Cuarte S.L (Grupo Jorge), en la provincia de Teruel, por su proyecto Porcisost, orientado a optimizar la eficiencia y sostenibilidad económica y medioambiental de la producción porcina, mediante el uso de fuentes nutricionales alternativas y subproductos industriales, la reducción del uso de antibióticos y el mejor aprovechamiento de los purines generados.

Aumentar la eficiencia productiva a través de nuevas formulaciones nutricionales, la inclusión de nuevas materias primas en la alimentación con el fin de reducir el impacto ambiental y abaratar los costes de alimentación y la mejora del aprovechamiento del purín y estiércol, de cara a su utilización agrícola, y la reducción de su impacto ambiental, son algunas de las claves que contempla el proyecto premiado.

Y, por supuesto, el jurado de los Premios Porc d´Or ha valorado muy positivamente el retorno a la inversión en un contexto de economía circular, mediante el aprovechamiento de subproductos, lo que permite reducir el volumen de residuos generados, y contribuye, junto al empleo de materias primas alternativas, a disminuir la dependencia de las importaciones en un contexto complicado como es el actual.

Desde Zoetis seguiremos con nuestra apuesta por la I+D+i en todo el proceso del cuidado de la salud animal y seguiremos también incentivando la innovación y la sostenibilidad por parte del sector porcino español, como base esencial para su crecimiento futuro.

Francisco Fueyo Director de la Unidad de Animales de Producción Zoetis España

Francisco Fueyo Director de la Unidad de Animales de Producción Zoetis España

OPINIÓN SUIS Nº 195 Marzo 2023 ■ 3

OPINIÓN

CON NOMBRE PROPIO

6 La visión de... Albert Finestra Un elefante en la granja

ARTÍCULOS

8 Cepas virulentas de PRRSV en España. Origen, variabilidad e impacto clínico Ivan Díaz y Enric Mateu

16 Mejora de la producción basada en la implantación del manejo en bandas a tres semanas en Ibérico (I) Juan Luis Criado Rius, Juan Luis Criado Rodríguez y Silvia Astola Fonseca

APLICACIONES ESTADÍSTICAS

22 Los contajes, mejor con Poisson que con Gauss (II) Alberto Morillo Alujas, Daniel Villalba Mata y Emilio López Cano

SUMARIO

195 4 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023

Nº

CURSOS DE FORMACIÓN

26 Gestión de explotaciones porcinas

2ª parte: Logística y protocolos LDDD

Ángela Gallardo Marín, Emilio José Ruiz Fernández, Manuel Guerra Rico, Verónica Romera Roldán, Manuel Toledo Castillo, Elena Goyena Salgado y Jose Manuel Pinto Carrasco

ÚLTIMAS INVESTIGACIONES

36 Ensayo de una nueva vacuna frente a PRRS elaborada a partir de plantas

ENTREVISTA

38 “En esta edición hemos hecho una gran apuesta por la sostenibilidad, la digitalización y el bienestar animal”.

Javier Camo

58

62

COMITÉ ASESOR

FORMACIÓN PARA EL TÉCNICO DE PORCINO

EDITOR Julio Allué1

DIRECTOR EDITORIAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Bernardo Fuertes

Contacte con nosotros a través de suis@grupoasis.com si desea publicar un artículo, y remita sus notas de prensa a notasdeprensa@grupoasis.com

COORDINADORA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Sheila Riera1

REDACCIÓN Alejandro Vicente1 Natalia Sagarra1, M. Ángel Ordovás, Israel Salvador, Sara Palasí1, Corresponsales Madrid: Raquel Sanz, Elena Manzano1

Colaboradora: Rosa Matas

RESPONSABLE DE DISEÑO Ana Belén Mombiela

JEFA DE DISEÑO Teresa Gimeno

DISEÑO Y MAQUETACIÓN Marian Izaguerri, Erica García, Marisa Lanuza Escriba a publicidad@grupoasis.com si desea anunciarse, y a suscripciones@grupoasis.com para altas, bajas o modificaciones en sus datos de contacto

RESPONSABLE PUBLICIDAD ESPAÑA Ana Caballero1

RESPONSABLE PUBLICIDAD INTERNACIONAL Jaime Panzano

PUBLICIDAD Pilar Angás1, Jorge Pérez1, Laura Montón1, Leticia Escuín1, María Puig2

SOPORTE PUBLICIDAD Raquel Miguel, Rocío Sarrate

ADMINISTRACIÓN Beatriz Sanz, Carmen Ezquerro, Miriam de la Torre

SUSCRIPCIONES suscripciones@grupoasis.com

1Licenciado/a en Veterinaria, 2Graduada en Farmacia

EMPRESA EDITORA Grupo Asís Biomedia, S.L. PREIMPRESIÓN E IMPRESIÓN Monterreina

EMPRESA MANIPULADORA Ecological Mailing S.L.

DEPÓSITO LEGAL: Z-2834/03 - ISSN: 1699-7867

Grupo Asís Biomedia está asociado a (miembro de y ) y a , (miembro de , y )

Suis está indexada en CAB Abstracts. Revista distribuida a los miembros de

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, of. I Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1 50002 Zaragoza (España) Tel.: 976 461 480 - Fax: 976 423 000 Email: suis@grupoasis.com Web: www.suis.grupoasis.com

Lorenzo Fraile

Carlos Piñeiro

Vicente Rodríguez-Estévez

Juan Luis Úbeda

John Carr (EE. UU.)

Marcelo Gottschalk (Canadá)

Guy-Pierre Martineau (Francia)

Santiago Vega

COMITÉ COLABORADOR

Esperanza Orellana (Directora General de Producciones y Mercados Agrarios del MAPA)

Joaquim Segalés (F.V. Barcelona, CReSA)

Eva Frontera (F.V. Cáceres)

Librado Carrasco (F.V. Córdoba)

José Poveda (F.V. Las Palmas)

Pedro Rubio (F.V. León)

Cinta Prieto (F.V. Madrid-UCM)

Francisco José Pallarés (F.V. Murcia)

María Ángeles Latorre (F.V. Zaragoza)

Marcelo de las Heras (F.V. Zaragoza)

José Luis Noguera (I.R.T.A.)

Alberto Herranz

Xavier Manteca

Miguel Ángel Higuera

Lali Coma

Emiliano de Pedro (E.T.S. Ingenieros Agrónomos y Montes de Córdoba)

Daniel Babot (E.T.S. Ingeniería Agraria de Lérida)

Antonio Torres (E.T.S. Ingenieros Agrónomos de Valencia)

Abelardo López (Asoc. Gallega de Veterinarios de Porcino)

Jesús García López (Avesa)

Junta Directiva Porcat

Junta Directiva de Anaporc

Junta Directiva de AVPA

Junta Directiva de Aveporcyl

Junta Directiva Avepomur

i+Porc (Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino) Porcinnova

La responsabilidad de los artículos, reportajes, comunicados, etc. recae exclusivamente sobre sus autores. El editor sólo se responsabiliza de sus artículos o editoriales. La ciencia veterinaria está sometida a constantes cambios. Así pues es responsabilidad ineludible del veterinario clínico, basándose en su experiencia profesional, el correcto diagnóstico de los problemas y su tratamiento. Ni el editor, ni los autores asumen responsabilidad alguna por los daños y perjuicios, que pudieran generarse, cualquiera que sea su naturaleza, como consecuencia del uso de los datos e información contenidos en esta revista.

De acuerdo con la normativa vigente en materia de protección de datos Grupo Asís Biomedia, SL., es responsable del tratamiento de sus datos personales con la finalidad de enviarle comunicaciones postales de nuestras revistas especializadas, así como otras comunicaciones comerciales o informativas relativas a nuestras actividades, publicaciones y servicios, o de terceros que puedan resultar de su interés en base a su consentimiento. Para ello, Grupo Asís podrá ceder sus datos a terceros proveedores de servicios de mensajería. Podrá revocar su consentimiento, así como ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad enviando un correo electrónico a protecciondatos@grupoasis.com, o una comunicación escrita a Grupo Asís en Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I, Plaza Antonio Beltrán Martínez 1, 50002, Zaragoza (España), aportando fotocopia de su DNI o documento identificativo sustitutorio e identificándose como suscriptor de la revista. Asimismo, si considera que sus datos han sido tratados de forma inadecuada, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta obra sin previa autorización escrita. La Editorial a los efectos previstos en el artículo 32.1 párrafo segundo del vigente TRLPI, se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ACTUALIDAD Y EMPRESAS SUIS

Sección MSD 44 Sección Boehringer 48 Sección CEVA 52 Empresas

40

empresas: Hipra

54 I+D

I+D empresas: DSM

I+D empresas: BBZix

La visión de...

UN ELEFANTE EN LA GRANJA

Estamos ante una situación muy especial en el sector porcino: los precios del animal vivo son históricamente altos; sin embargo, los márgenes de ganancia económica son muy dispares, con casos donde hay beneficios, pocos, pero en su mayoría se producen pérdidas. Y, el principal culpable es la situación sanitaria.

En estos momentos, están en boca de todo el sector los problemas de mortalidad por varios motivos como: las cepas de alta virulencia de PRRS, las diarreas posdestete, el aumento de incidencia de casos de disentería, estreptococias y muchos más. En resumen, el estado sanitario de las ganaderías y de las pirámides productivas en general está poniendo al descubierto el elefante que tenemos en nuestras granjas y el sector en general. Por poner la situación en contexto, debemos reconocer que entre todos hemos conseguido un sector profesionalizado y verticalizado, capaz de liderar la industria porcina de Europa. Pero todo lo bueno que hemos llevado a cabo no ha tenido en cuenta los elefantes internos, y ahora solo parece que veamos los problemas en los peligros externos.

El coste del deterioro sanitario

En primer lugar, estos días se ha empezado a analizar el coste aproximado que ha provocado al sector porcino el deterioro sanitario. En las IX Jornadas de SIP Consultors pudimos escuchar que podrían ser cercanos a los 300 millones de euros. Me fascinó ver cómo se hizo el silencio en la sala y ahora me pregunto si ese primer elefante lo vamos a gestionar como se debe. Con una parte de ese dinero que seguro afecta a todo el sector se podrían conseguir muchas cosas. Seguro que se podría invertir en crear equipos sanitarios para hacer análisis más certeros de la situación sanitaria de cada zona y analizar en pro-

fundidad los puntos de riesgo de entrada de nuevos patógenos y su diseminación. Se puede invertir en la comunidad científica para que busque soluciones a la medida de nuestra realidad y compatibles con la idiosincrasia del sector porcino de nuestro país. Un nuevo elefante hace referencia a la inversión en equipos veterinarios propios y ajenos de las empresas. Aquellas que tienen claro que no somos un mal necesario, sino que somos gran parte de la solución, de hecho, la más importante, son las que van a encontrar mejores y más rápidas soluciones a los problemas del sector. La gestión veterinaria es la gran diferencia entre estar en ganancias o pérdidas, ya que en los factores que afectan a la eficiencia, la información fluye de forma rápida y no hay grandes secretos. De hecho, hay pocas diferencias entre empresas. Sin embargo, en la gestión sanitaria sí se observan discrepancias importantes a la hora de entender los problemas.

La culpa siempre es de

los otros

Lo que siempre acontece cuando hay problemas de cualquier tipo es culpar a factores externos. En estos momentos, la importación de lechones, por los riesgos que conlleva, se lleva la palma. No voy a ser yo el que diga que no es así. Realmente, sería ideal que no tuviésemos que importar nada, pero ya sabemos que no va a ser así. Pero, de hecho, el sector se ha hecho grande gracias, entre otras acciones, a la importación de lechones.

6 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023 CON NOMBRE PROPIO

Albert Finestra Uriol Asesor veterinario

Por otra parte, si somos grandes exportadores, ¿cómo vamos a cuestionarnos la importación de nada? Lo que debemos hacer es analizar cómo hacemos esa importación y ser sabedores de que toda entrada de animales o de material genético líquido tiene un riesgo. No debe olvidarse que hacemos más de 600.000 movimientos de cerdos hacia nuestro país al año. Debemos analizarlo y controlarlo; ese es el elefante de la granja. Ser conocedores de los riesgos y controlarlos, y cuando se produzca un brote a biocontenerlo para que se disemine los menos posible.

Ser coherentes y realistas

Y para acabar esta primera reflexión del año 2023 seamos coherentes con los elefantes reales que tenemos en las granjas y seamos realistas. La formación del personal de nuestras explotaciones es básica y en estos momentos por suerte se están consolidando iniciativas muy importantes. La mano de obra debe saber en todo momento la importancia de sus acciones y qué puede ocurrir si no se cumplen con las normativas de bioseguridad. La falta de formación no se puede sustituir por tecnología, que parece que ahora está de moda. Si

no entendemos la importancia de que entrar sin cambiar en una granja es una falta grave y que hacerlo una sola vez es muy peligroso, de poco sirve que tengas un sistema de alta tecnología que nos avise.

Los riesgos no son todos de igual importancia y no podemos comparar el riesgo de una visita que se cambie de ropa con el de la recogida de cadáveres. Ambos son muy importantes, pero a veces tengo la sensación de que se cuestiona a las personas que visitamos explotaciones de forma periódica por el hecho de entrar con las gafas o un reloj, y sin embargo el camión que recoge los cadáveres entra libremente por la explotación. Y si no lo hace, no se hace ninguna gestión especial de ese espacio, que se debería considerar como una zona muy peligrosa. O como siempre decimos, pero sigue ocurriendo, la persona específica de reparación que entra con su vehículo y herramientas hasta dentro de la granja sin que nadie le impida el paso y le obligue a ponerse una ropa adecuada. Analicemos pues en profundidad los verdaderos elefantes que tenemos con la actual situación de deterioro sanitario, conozcamos dónde están los verdaderos peligros, aprendamos de ellos y pongamos los recursos donde sean necesarios. Esperemos que todo esto nos sirva de aprendizaje, que no nos visiten problemas sanitarios con muchas peores consecuencias y sigamos consolidando la posición de liderazgo.

SUIS Nº 195 Marzo 2023 ■ 7 CON NOMBRE PROPIO

Cepas virulentas de PRRSV en España. Origen, variabilidad e impacto clínico

1Licenciado en Veterinaria. Doctor en Medicina y Sanidad Animal. Investigador en IRTACReSA.

2Licenciado en Veterinaria. Doctor en Veterinaria. Profesor del Departamento de Sanidad y Anatomía Animales (UAB).

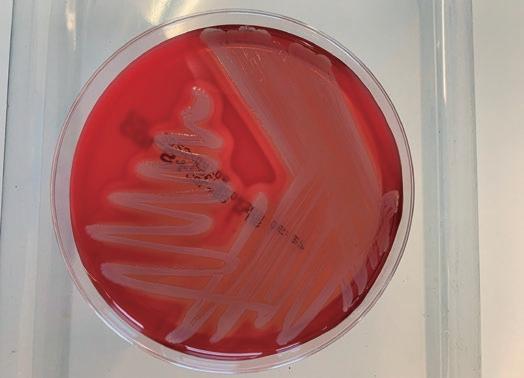

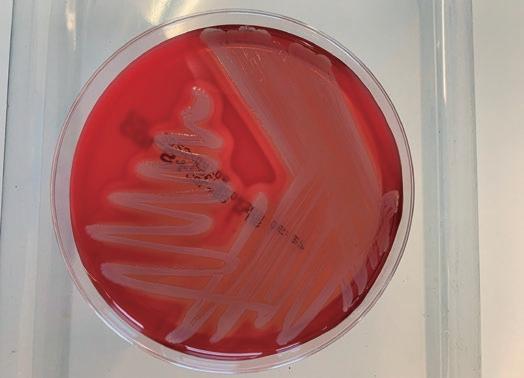

Una de las principales características del virus del PRRS (PRRSV) es su elevada variabilidad genética. Dicha variabilidad supone una perpetua expansión que facilita la aparición continua de nuevas cepas, algunas de ellas de alta virulencia. Desde el año 2020, circula en España una cepa recombinante perteneciente a un clado del virus detectado inicialmente en Italia. La cepa, comúnmente conocida como Rosalía, ha causado brotes clínicos de una gravedad no descrita antes en nuestro país, caracterizados por elevados porcentajes de abortos y mortalidades muy altas en todas las fases de crecimiento, incluso en cerdas reproductoras. En el presente artículo, resumimos los datos de los estudios realizados hasta el momento con dicha cepa, principalmente en cuanto al origen, variabilidad genética y clínica observada durante los primeros meses de aparición.

Palabras clave. PRRSV, cepas virulentas, variabilidad genética, secuenciación masiva

Virulent PRRSV strains in Spain. Origin, diversity, and clinical impact

PRRS virus is characterized by its high genetic diversity. Its diversity causes a constant expansion that facilitates the continuous emergence of new strains, some of them highly virulent. Since 2020, a recombinant strain, belonging to a clade originally detected in Italy some years ago, has been circulating in Spain. This recombinant strain, commonly known as Rosalía, has caused clinical outbreaks of a severity never described before in our country, characterized by very high percentages of abortions and high mortality in all growth phases, even in breeding sows. In this article, we summarize the data from the studies carried out to date with this strain, mainly in terms of origin, genetic and clinical variability observed during the first months of appearance.

Keywords. PRRSV, virulent strains, genetic diversity, NGS

Resumen

Summary

Ivan Díaz1 y Enric Mateu2

Contacto con los autores: Ivan Díaz, Ivan.diaz@irta.cat; Enric Mateu, Enric.mateu@uab.cat

8 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023 ARTÍCULOS

¿CUÁL ES EL COSTE DEL SÍNDROME REPRODUCTIVO Y RESPIRATORIO PORCINO?

RAZONES PARA ACTUAR

El PRRS es una enfermedad con un impacto económico muy elevado. Las pérdidas directas están asociadas a un cuadro reproductivo (abortos, presencia de momificados y mortinatos, nacimiento de animales débiles y un incremento de la mortalidad en lechones lactantes) y a un cuadro respiratorio. El virus del PRRS (PRRSV) es uno de los principales agentes primarios del complejo respiratorio porcino, por lo que no solo tiene un impacto directo a nivel respiratorio, sino que además facilita las infecciones bacterianas secundarias con el consiguiente aumento de mortalidad en transiciones y engordes. En cuanto a costes indirectos, cabe señalar, entre otros, los días no productivos de las cerdas abortadas, el posible aumento en el gasto en antibióticos y, en general, la distorsión que provoca al flujo de producción tanto en las gestantes como en las maternidades y transiciones. Las cifras de estudios realizados en distintos países son muy significativas: en torno a 660 millones de dólares (USD) anuales para todo el sector porcino de EE. UU.; pérdidas medias de 126 € (59 - 379 €) por cerda presente durante brotes clínicos en Holanda; 127 € por cerda presente/año y 3,8 € por cerdo en granjas con problemas reproductivos y respiratorios leves en Alemania; 205 USD por cerda presente durante brotes clínicos por PRRSV-1 en Corea del Sur. A excepción del estudio de EE.UU., el resto de los estudios mencionados evalúan el coste en granjas para cepas PRRSV-1, de virulencia muy inferior a las PRRSV-2 de alta virulencia circulantes en EE.UU. o en Asia, de las cuales podemos suponer un impacto económico mucho más elevado. Finalmente, cabe recordar que en situaciones de granjas inestables (nacimiento de lechones virémicos, pero sin clínica muy aparente), las pérdidas asociadas a esta enfermedad pueden suponer más de 75 € por cerda presente/año.

¿CÓMO APARECEN LAS NUEVAS CEPAS?

LAS FUERZAS CAUSANTES DE LA VARIABILIDAD

La actual clasificación taxonómica del PRRSV establece la existencia de dos especies, PRRSV-1 y PRRSV-2, que se

corresponden a los anteriormente denominados genotipo 1 (o Europeo) y genotipo 2 (o Norteamericano). Dentro de la especie PRRSV-1 se reconocen al menos 4 subtipos, mientras que en la especie PRRSV-2 se han descrito numerosos clados, pero no subtipos con la misma consistencia que los del PRRSV-1. Por tanto, queda patente que una de las principales características de este virus es su elevada variabilidad genética.

Las dos fuerzas principales que originan la variabilidad genética del PRRSV son la mutación y la recombinación

Las mutaciones en el genoma del PRRSV son el resultado de las características de su ARN-polimerasa. Dicha polimerasa posee una tasa de error de entre 10-3 a 10-4; es decir, comete un error en la copia del ARN cada 1.000-10.000 nucleótidos que se incorporan. Considerando que el genoma del virus contiene aproximadamente 15.000 nucleótidos, el resultado final es que todas las copias que se realizan contienen alguna mutación. Dado que la polimerasa vírica carece de capacidad para reparar los errores, estos se van acumulando a medida que el virus se va multiplicando generación tras generación. Algunas de estas mutaciones pueden resultar fatídicas para el virus si afectan de forma negativa a su replicación o a la capacidad de infectar a las células. Sin embargo, en la mayoría de los casos las mutaciones permitirán la supervivencia del virus y se irán acumulando. Este fenómeno es la causa de que cada nueva generación vírica se aleje un poco más de la variante de la que surgió. A este fenómeno se le conoce como deriva genética.

La recombinación es el intercambio de material genético entre cepas. La cepa resultante tiene partes, en diferentes porcentajes, de los parentales de los que se originó. En la mayoría de los virus ARN, la recombinación es un fenómeno que se produce durante el proceso de replicación. Durante dicho proceso, la polimerasa vírica se une a una cadena de ARN e inicia su copia. Sin embargo, la polimerasa vírica es promiscua; puede separarse fácilmente de la cadena que estaba copiando y puede unirse al ARN de otra copia del virus que esté presente en la célula. Por tanto, para que ocurra recombinación se requiere la coinfección de una misma célula con dos variantes víricas distintas.

Durante bastante tiempo se consideró que la recombinación era un fenómeno de menor importancia en la evolución del PRRSV. Evidentemente, la bibliografía se ha centrado en la aparición de recombinantes principalmente cuando han dado lugar a problemas graves, pero es un fenómeno mucho más común de lo que podríamos pensar. De hecho, mediante el uso de la secuenciación masiva se ha demostrado que la recombinación es uno de los motores de la diversificación genética del PRRSV. Así, se han descrito fenómenos de recombinación entre cepas de campo, entre cepas de campo y vacunas, y entre vacunas. Cabe destacar que el resultado de una recombinación no puede predecirse, y su impacto a nivel clínico o epidemiológico es muy variable.

Tanto la mutaciones como las recombinaciones son dos fenómenos naturales e intrínsecos de la evolución de los virus ARN. Sin embargo, en cuanto a la recombinación, ciertas prácticas a nivel de campo pueden aumentar/ disminuir la probabilidad de que esta ocurra:

1. Entradas laterales de nueva cepas => maximizar la bioseguridad externa.

2. Uso simultáneo o inmediatamente consecutivo de diferentes vacunas vivas => No usar dos vacunas vivas diferentes al mismo tiempo. Realizar periodo washout si se decide cambiar de vacuna. Realizar RT-PCR tras washout para descartar la existencia de la anterior vacuna.

3. Vacunación de animales virémicos => monitorizar lechones para establecer si la granja es estable o no; no vacunar lechones en situación de inestabilidad.

Otra medida a considerar es la monitorización mediante secuenciación de genoma completo durante los brotes clínicos y de forma regular, sobre todo si se vacuna a los lechones de forma masiva.

Prácticas que pueden aumentar/disminuir la probabilidad de recombinaciones

SUIS Nº 195 Marzo 2023 ■ 9 ARTÍCULOS

¿QUÉ CARACTERIZA A LAS CEPAS VIRULENTAS? CEPAS VIRULENTAS

PRRSV-1 Y PRRSV-2

La variabilidad genética del virus se traduce también en variabilidad en términos de virulencia. En general, se ha considerado que las cepas PRRSV-2 son más virulentas que las PRRSV-1, principalmente a nivel respiratorio. Además, las primeras cepas de alta virulencia fueron descritas para PRRSV-2, en EE.UU. (1995) y en Asia (2006). Sin embargo, se ha observado que también algunas cepas de PRRSV-1 pueden ser muy virulentas, tanto de los subtipos 2 y 3 del este de Europa (por ejemplo, las cepas Lena, SU1-bel y Bor59) como del subtipo 1.1 (cepas PR40 en Italia y AUT15-33 en Austria). Aunque no existe una nomenclatura consensuada (atípicas, de virulencia atípica, altamente patógenas, etc.), se ha propuesto el término “virulentas” para denominar de forma general a estas cepas. El término altamente virulentas/patógenas (highly-pathogenic, HP) deberíamos reservarlo para las cepas HP-PRRSV-2. En el caso de las cepas virulentas PRRSV-1, los brotes se caracterizan por un alto porcentaje de abortos, cuadros respiratorios graves, fiebre alta y duradera, y alta mortalidad en todas las edades (> 20 %), incluso en cerdas reproductoras. En cuanto a las lesiones, puede

observarse neumonía intersticial grave con infecciones bacterianas secundarias, atrofia de timo, petequias y hemorragias multifocales. Desde el punto de vista virológico, estas cepas tienen una mayor capacidad de replicación en un rango más amplio de tipos celulares, posiblemente más allá de los macrófagos alveolares, lo cual provoca viremias más largas y mayores cargas virales. Finalmente, se ha descrito que pueden inducir una liberación importante de citocinas proinflamatorias, que, junto a la muerte celular, provocan daño tisular (lesiones descritas) y facilitan las infecciones secundarias. Como puede observarse, una de las principales características de estas cepas es su capacidad de provocar daños graves en localizaciones diferentes al pulmón. De hecho, se ha demostrado que algunas son capaces de replicarse en tejidos que no suelen ser los comunes de este virus. No ha podido establecerse con claridad qué parte del virus determina la virulencia de estas cepas. De hecho, se ha observado que distintas proteínas pueden ser las responsables (nsp3-8, nsp9, GP2, GP5, etc.), por lo que probablemente la virulencia tenga un origen multigénico. Por tanto, secuenciando no podemos predecir la virulencia de una cepa, más allá de saber si se parece o no a las cepas virulentas ya existentes.

CEPAS PRRSV-1 VIRULENTAS EN ESPAÑA

En España y en años recientes, la primera cepa que podemos denominar como virulenta sea quizá la descrita en enerofebrero de 2019. Comúnmente conocida como Bisbal, esta cepa se localizó en Aragón, Cataluña, Navarra y Andalucía, y se caracterizaba por provocar problemas graves reproductivos y respiratorios, con frecuentes complicaciones bacterianas. Sin embargo, no existen muchos datos más allá de los clínicos, por lo que se desconoce su origen. La cepa fue poco a poco perdiendo fuerza en cuanto a prevalencia y gravedad de los brotes, aunque aún puede detectarse de forma minoritaria. Un desarrollo bien distinto es el que ha tenido la cepa que se detectó por primera vez a principios de 2020 en el nordeste de Cataluña. Esta cepa provocó desde el inicio brotes virulentos caracterizados por altas tasas de abortos, que en algunas granjas superaron picos del 50 % semanal, y mortalidades que frecuentemente superaban el 20 % en las transiciones y llegaban al 10 % o más en los engordes. Se observó también una mortalidad en cerdas reproductoras que llegaba a picos del 10 %. En algunas granjas afectadas, la muerte de cerdas, el alto porcentaje de abortos y la mortalidad perinatal provocó que en lotes enteros no se destetará un solo lechón.

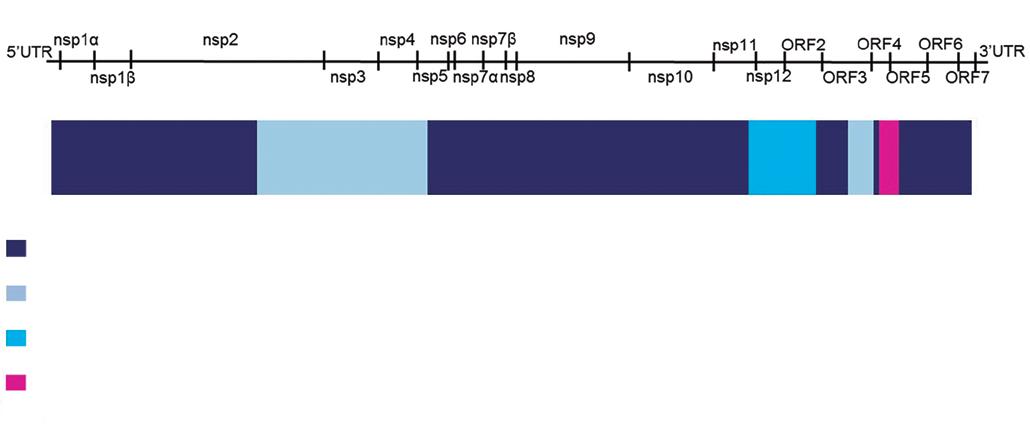

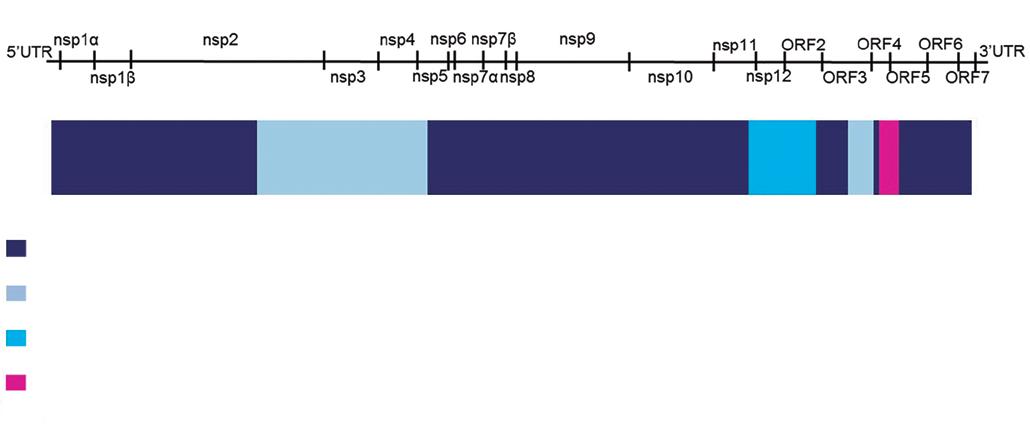

principal pertenece al clado de una cepa italiana (80 % del genoma en 5 segmentos), seguida de tres supuestas secuencias parentales menores: Olot-91 (11 % del genoma en 2 segmentos), D40 (7 % del genoma en único segmento) y una cepa desconocida (2 % del genoma en un único segmento). Todas ellas

Cepa italiana virulenta (PR40-2014)

Cepa probablemente local, derivada de Olot-91

Cepa PRRSV1 de Korea (D40-2017) (sin información clínica)

Cepa de origen desconocido

(Martín-Valls y col., 2022).

La principal cepa parental de Rosalía es una cepa derivada de la cepa PR40, una cepa aislada en un destete de Italia. Los brotes clínicos iniciales de PR40 se caracterizaron por fiebre alta, signos clínicos sistémicos y respiratorios graves y una alta mortalidad en lechones en crecimiento (hasta 50 %). En estudios posteriores, se observó que los animales infectados presentaban atrofia de núcleos germinales en timo y linfonodos bronquiales y linfocitopenia, la cual podría deberse a una potencial depleción de linfoctios Tγδ, T CD4+ y linfocitos B.

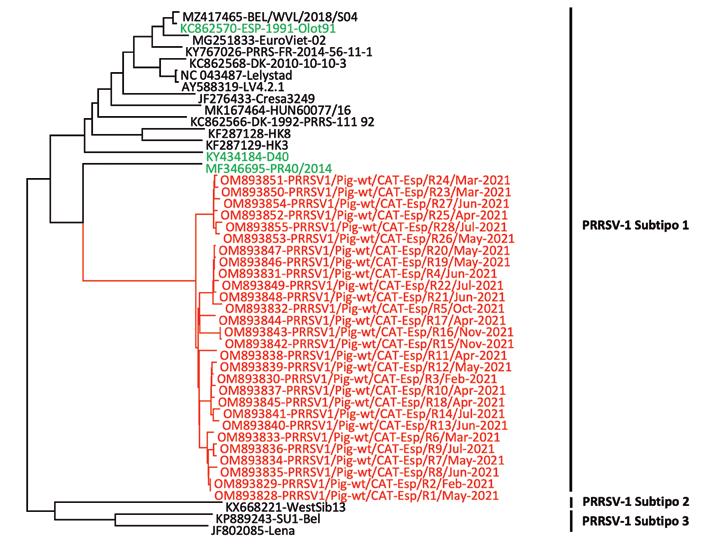

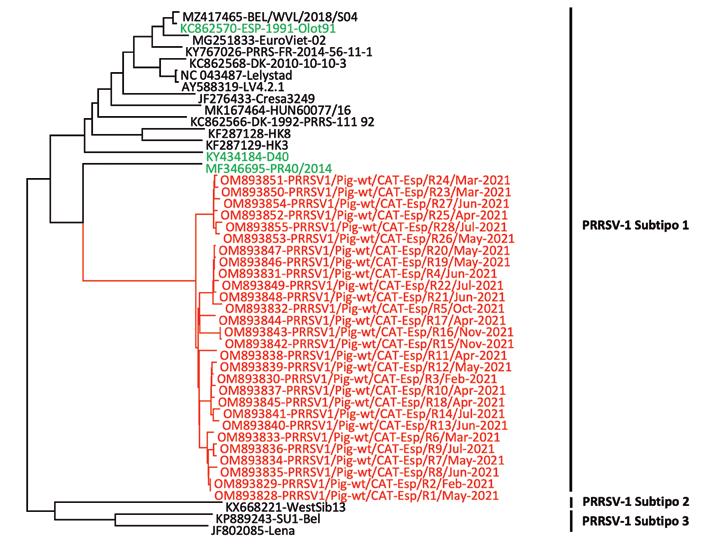

Figura 1a. Patrón de recombinación de la cepa Rosalía a partir de 28 secuencias completas procedentes de once granjas de reproductoras (febrero-noviembre 2021).

La supuesta secuencia parental

son PRRSV-1

10 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023 ARTÍCULOS

La cepa causante de estos brotes se conoce popularmente como Rosalía. El análisis genético demostró que Rosalía es una cepa recombinante cuyo parental principal es una cepa del clado derivado de la cepa PR40, aislada en Italia en 2014 (figuras 1a y 1b). Muy probablemente, algunas de las recombinaciones que presenta Rosalía tuvieron lugar ya en territorio español. En pocos meses, esta cepa se extendió por gran parte de Cataluña y Aragón y, en menos de un año, se impuso a las cepas presentes con anterioridad, llegando al pico de detección en todas las zonas descritas en diciembre de 2021. Así, en 2020 menos del 9 % del total de las cepas secuenciadas correspondían a Rosalía, mientras que en 2021 fueron más del 30 %. Actualmente, se ha detectado en Cataluña, Aragón, Castellón, y en algunas de regiones de Castilla y León, aunque no podemos descartar otras localizaciones. La extensión de la diseminación puede haberse infravalorado, ya que los brotes actuales pueden ser menos alarmantes que los iniciales. Además, se suele secuenciar solo la ORF5, con los problemas de interpretación que ello conlleva (figura 2). En un estudio en el que se analiza los brotes observados desde diciembre de 2020 hasta octubre de 2021 en un sis-

tema de producción en pirámide (7.600 cerdas en 4 núcleos y 13.000 cerdas en las multiplicadoras) se detectaron hasta cuatro clados diferentes de esta cepa, probablemente debido a eventos independientes de entradas laterales. El primer caso

detectado en este sistema de producción estuvo probablemente relacionado con una granja de engorde próxima y ajena al sistema, en la cual poco tiempo antes se había reportado una mortalidad alta y repentina, supuestamente relacionada con PRRSV. En la granja de cerdas, estable a PRRS y con protocolo de vacunación, la entrada de la nueva cepa tuvo un impacto devastador, con una diseminación explosiva. La mortalidad semanal en cerdas fértiles fue del 6,5 % de media durante 39 semanas y la media de abortos del 27 % durante 17 semanas, llegando a picos del 70 %. En dos granjas que se infectaron posteriormente el impacto fue menor, pero más duradero; para algunos parámetros como la proporción de momificados o el número de nacidos muertos se necesitó un lapso mayor para poder regresar a los valores obtenidos antes del brote. En cuanto a las transiciones, la mortalidad alcanzó valores muy elevados, necesitándose muchos meses para volver a la normalidad. La tabla resume todos estos datos. Como podemos observar, incluso durante los primeros brotes existieron diferencias. A pesar de ello, la virulencia de esta cepa es más que evidente. Si comparamos los resultados obtenidos en dicho estudio con los publicados sobre PRRSV-2, podemos concluir que en algunos casos la mortalidad es superior a las cepas promedio de PRRSV-2 y que, en

BearFotos/shutterstock.com 12 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023

Figura 1b. Árbol filogenético que incluye 28 secuencias completas de Rosalía. El clado Rosalía está marcado en rojo y las tres cepas parentales putativas están marcadas en verde (Martín-Valls y col., 2023).

ARTÍCULOS

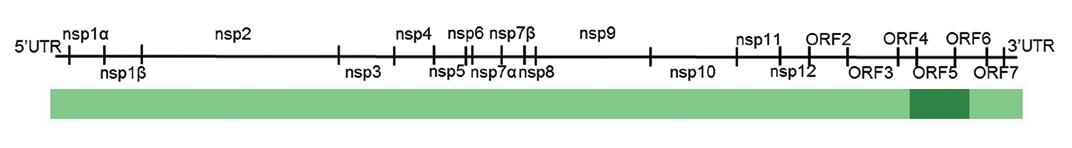

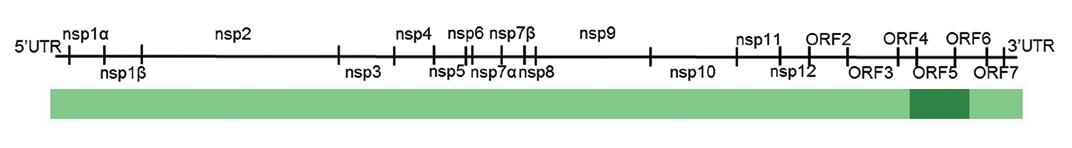

La ORF5 de la cepa problema es un recombinante de las cepas A (verde claro) y B (verde oscuro). El fragmento que corresponde a más de la primera mitad de la ORF5 tiene como origen la cepa A, mientras que la parte final pertenece a la cepa B. Si analizáramos tan solo la ORF5, su posición en un árbol filogenético estaría a medio camino entre ambas cepas y su similitud con A y B sería relativamente baja. En consecuencia, no podríamos definir claramente su origen. Otros segmentos del genoma podrían derivar de A, de B o incluso de otras cepas, pero no puede saberse al no haberse secuenciado el genoma completo.

La cepa problema es un recombinante de las cepas A (verde claro) y B (verde oscuro). Así, la ORF5 entera y la mitad de la ORF6 proceden de la cepa B, mientras que el resto del genoma (> 90 %) tiene como cepa parental la cepa A. Usando únicamente la secuenciación de la ORF5 agruparíamos la cepa problema con la cepa B. Sin embargo, la cepa problema es en su mayor parte más parecida a la cepa A que a la B. En este caso, ni siquiera podríamos determinar que la cepa problema se trata de una cepa recombinante.

Obviamente, los errores de interpretación cometidos en ambos ejemplos pueden solventarse si se obtuviera la secuencia completa del virus.

otros casos, generalmente más recientes, la mortalidad es inferior, pero se necesita más tiempo para volver a valores previos al brote. En general, parece que la gravedad en algunos casos actuales está disminuyendo, estando por debajo de la observada al inicio. Quizá esto se deba a un proceso de selección de variantes virales que favorece la persistencia en el rebaño. Respecto a la variabilidad genética de los diferentes aislados de la cepa Rosalía, se ha observado una variabilidad muy elevada en relación con el relativamente poco tiempo que lleva circulando. En primer lugar, tiene una mayor deriva genética anual. En el único estudio publicado hasta la fecha sobre el impacto clínico de esta cepa y la comparativa entre aislados a nivel de todo el genoma, se ha demostrado que en las granjas analizadas la tasa de sustitución anual de nucleótidos de Rosalía es del 0,33-1,1 %, frente al 0,030,17 % de las cepas detectadas anteriormente en dichas granjas. Curiosamente, se ha descrito que las regiones más varia-

bles fueron nsp2 y ORF3-5, mientras que los segmentos más conservados eran nsp9 y nsp10. Este patrón es similar al observado en otras cepas comunes aisladas en el pasado. Probablemente, la mayor deriva genética de Rosalía podría explicarse por la suma de dos factores. Por un lado, su mayor capacidad de replicación, lo cual explicaría las altas cargas virales y las viremias largas, y por otro, la situación epidemiológica concreta; esto es, la entrada de una cepa nueva muy diferente a las ya presentes en la población, por lo que los cerdos pueden considerarse como prácticamente vírgenes desde el punto de vista inmune frente a dicha cepa. Esta situación explicaría su rápida diseminación. En definitiva, cuantas más infecciones, más sucesos de replicación y, por lo tanto, mayor probabilidad de que aumente la deriva genética.

Otra causa que explicaría la variabilidad genética de esta cepa es la recombinación. Su rápida diseminación, alta cargas virales y viremias largas aumentan la probabi-

Figura 2. Ejemplos de secuenciación de la ORF5. Errores de interpretación debido a recombinaciones.

Ejemplo 1. ORF5 recombinante

Ejemplo 2. Cepa recombinante con ORF5 de una solo cepa parental

Figura 2. Ejemplos de secuenciación de la ORF5. Errores de interpretación debido a recombinaciones.

Ejemplo 1. ORF5 recombinante

Ejemplo 2. Cepa recombinante con ORF5 de una solo cepa parental

Israel Hervas Bengochea/shutterstock.com 14 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023 ARTÍCULOS

Tabla. Parámetros productivos antes y durante los brotes de PRRS causados por la cepa virulenta descrita a principios de 2020 (Martín-Valls y col., 2023). Valor medio (valor máximo alcanzado). En rojo, valores significativamente superiores (P < 0,05).

Posibles medidas a adoptar frente a Rosalía:

■ Maximizar la bioseguridad externa a todos los niveles para evitar la entrada. Las granjas con peor puntuación en las encuestas de bioseguridad han demostrado tener una mayor probabilidad de infectarse.

■ Una vez infectada la granja, el manejo en bandas que permita hacer vacíos sanitarios puede acortar la duración del brote.

■ Minimizar el impacto y la prevalencia de las infecciones secundarias.

■ Revisar que los protocolos de vacunación de las cerdas y del reemplazo son los adecuados.

lidad de encuentro con otras cepas en un mismo animal, y, por tanto, la probabilidad de que existan recombinaciones. De hecho, durante los brotes analizados en el estudio anteriormente mencionado, se detectaron dos eventos nuevos de recombinación. Así, se estima que de los aislados secuenciados completamente hasta la

fecha, un porcentaje sustancial (> 15 %, en algunos casos podría alcanzar el 50 %) son virus que han recombinado con cepas ya presentes. Obviamente, ante esta situación, y tal y como ya se ha discutido, si solo secuenciamos la ORF5 se estarían clasificando erróneamente un número importante de aislados.

Tal y como se ha discutido en el presente artículo, el impacto de esta nueva cepa puede ser variable, pero en general muy elevado. Parece que dicho impacto ha variado con el tiempo, siendo en los primeros casos devastador, pero de corta duración, para más tarde tener un impacto medio pero sostenido en el tiempo. Independientemente del escenario actual, teniendo en cuenta que se ha demostrado en situaciones muy diversas (cepas virulentas, convencionales, brote clínico, positividad estable sin clínica aparente, etc.) que el impacto económico de esta enfermedad es elevado, cualquier medida que evite, disminuya o retrase la posibilidad de infección y sus consecuencias debe encararse con decisión. Los datos expuestos deben servirnos como palanca a la hora de tomar decisiones y afrontar de forma categórica las medidas necesarias para el control de esta enfermedad, desde la granja hasta el conjunto del sector.

BIBLIOGRAFÍA

• Baliellas. https://www.avparagon.com/docs/jornadas2022/PRRS-Jordi-Baliellas.pdf (2022).

• Canelli y col. Vet Microbiol (2017).

• Díaz y col. SUIS (2017).

• Eclercy y col. Viruses (2019).

• Ferrari y col. Vet Microbiol (2018).

• FristiKová y col. Anaporc (2022).

• Frydas y col. Vet Microbiol (2016).

• Holtkamp y col. J Swine Health Prod (2013).

• Kvisgaard y col. Transbound Emerg Dis (2020).

• Kim y col. Animals (Basel) (2022).

• Li y col. Emerg Infect Dis (2009).

• Martín-Valls y col. J Virol (2014).

• Martín-Valls y col. Mic Resour Announc (2022).

• Martín-Valls y col. PHM (2023).

• Martínez-Lobo y col. Vet Microbiol (2011).

• Nathues y col. Prev Vet Med (2017).

• Nieuwenhuis y col. Vet Rec (2012).

• Pamornchainavakul y col. Front Vet Sci (2022).

• Stadejek y col. Vet Microbiol (2013).

Antes

Granja 1 Abortos 1,0 % 28,7 % (71,0 %) 17 Nacidos muertos 6,8 % 9,4 % (27,0 %) 17 Momificados 0,6 % 1,8 % (9,6 %) 16 Mortalidad cerdas 1,0 % 6,5 % (25,0 %) 39 Mortalidad maternidades 10,9 % 7,3 % (10,6 %) 0 Granja 2 Abortos 1,5 % 11,1 % (35,4 %) 42 Nacidos muertos 8,3 % 13,0 % (16,7 %) 37 Momificados 2,9 % 6,8 % (28,5 %) 40 Mortalidad cerdas 1,2 % 3,7 % (7,9 %) 11 Mortalidad maternidades 13,5 % 15,0 % (31,3 %) > 42 Granja 3 Abortos 0,7 % 5,9 % (10,4 %) 12 Nacidos muertos 1,6 % 10,7 % (37,1 %) > 39 Momificados 1,7 % 2,6 % (11,5 %) > 39 Mortalidad cerdas 0,7 % 2,5 % (5,2 %) 39 Mortalidad maternidades 12,2 % 16,1 % (38,3 %) > 39 1Tiempo necesario para recuperar los valores previos al brote.

del brote Durante el brote Semanas retorno1

SUIS Nº 195 Marzo 2023 ■ 15 ARTÍCULOS

Mejora de la producción basada en la implantación del manejo en bandas a tres semanas en Ibérico (I)

Abstract Resumen

En este artículo se muestra un trabajo de planificación de la producción en explotaciones porcinas de cerdo Ibérico con sistemas de manejo en bandas semanales, para implantar un sistema de manejo en bandas a tres semanas, persiguiendo conseguir las mejoras que este aporta principalmente en los pilares de la sanidad, planificación productiva, y recursos humanos, valorando las repercusiones en productividad y rentabilidad económica. Se analizan datos de tres explotaciones de cerdo Ibérico, en dos de ellas se produjeron estos cambios entre 2017-2018 (granjas 1 y 2), y se sigue el ejemplo de una pirámide productiva en la que se ha instaurado en 2021 (granja 3), los datos recopilados de estas granjas son promediados al censo de la granja 3. En sanidad porcina se analiza la evolución patológica a virus del Síndrome Reproductivo Porcino (PRRS) y Circovirus porcino serotipo 2 (PCV2), siendo estas las patologías más importantes que intervienen en las mismas. Se realiza un estudio comparativo de ambos tipos de planificación productiva, valorando las fortalezas y debilidades que resultan de manejar bandas a una semana frente a 3 semanas. En lo referente a los recursos humanos se examina las consecuencias ante el nuevo escenario de la producción porcina y su repercusión con la normativa laboral española. Sobre la base de los parámetros zootécnicos e inputs económicos se evalúan los costes de producción para determinar la rentabilidad en ambos sistemas.

Palabras clave: Bandas, mejora, productividad, rentabilidad.

Improving production in Iberian pig with three-week band management

This article shows a production planning work in Iberian pig farms with weekly band management systems, changing to a three-week band management system, in order to improve health, productive planning, and human resources, assessing the repercussions on productivity and economic profitability. Data from three Iberian pig farms are analysed. These changes occurred between 2017-2018 in two of these farms (farms 1 and 2), and the example of a productive pyramid is shown following a model established in 2021 (farm 3); the data collected from these farms are averaged to the census of farm 3. In swine health, the pathological evolution of Porcine Reproductive Syndrome Virus (PRRS) and Porcine Circovirus serotype 2 (PCV2) is analysed, because they are the most important involved diseases. A comparative study of both types of productive planning is carried out, assessing the strengths and weaknesses that result from managing bands of one week versus three weeks. Regarding human resources, the consequences of the new scenario of pig production and its repercussion with the Spanish labour regulations are examined. Based on zootechnical parameters and economic inputs, production costs are evaluated to determine profitability in both systems.

Keywords: Bands, improvement, productivity, profitability.

EL CERDO IBÉRICO: CONTEXTO ACTUAL

El sector del cerdo Ibérico ha experimentado un extraordinario crecimiento en la producción que ha tenido como resultado la implantación de sistemas intensivos, al igual que lo ocurrido con razas precoces que fueron establecidas a partir de la primera mitad del siglo XX. En el caso del cerdo Ibérico, se aplican tanto en reproductores como en animales en fases de recría hasta 20-23 kg peso vivo (2 @ PV) y la etapa de

engorde en sistemas principalmente en régimen de intensificación en naves, quedando reducida la producción extensiva al aire libre, así como el procedimiento tradicional de explotación en base al aprovechamiento de los recursos naturales de la dehesa. Por tanto, el sistema de granjas se desarrolla principalmente con construcciones especializadas para producción porcina, sin diferencia de raza Ibérica o razas precoces. Las modalidades de producción del cerdo Ibérico se regulan por el Real Decreto 4/2014,

por el que se aprueba la norma de calidad del cerdo Ibérico. Por su parte, las explotaciones porcinas en general están sujetas principalmente a normativas de bienestar animal, Real Decreto 1135/2002 de protección de cerdos, y de construcción y producción porcina, Real Decreto 306/2020, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas porcinas. Al igual que en razas precoces, la producción del cerdo Ibérico se está concentrando en grandes empresas integradas en

Juan Luis Criado Rius, Juan Luis Criado Rodríguez y Silvia Astola Fonseca

Contacto con los autores. Juan Luis Criado Rius, jlcriador@gmail.com.

16 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023 ARTÍCULOS

importantes grupos cárnicos, en los que priman los altos rendimientos productivos, contando con una elevada tecnificación y logrando incrementos significativos en el tamaño de la camada, a lo que contribuye también los avances en selección genética. Encontramos de esta manera granjas que superan los 20 lechones destetados por cerda y año (base de datos BDPorc), conjuntamente con mejoras de la nutrición, instalaciones, la salud de la piara y el manejo (Aeceriber, 2013).

El manejo en bandas a 3 semanas que habitualmente se había establecido en granjas de cerdos precoces con menos de 500 cerdas reproductoras, actualmente se practica en más del 80 % de las granjas de cerdo Ibérico. Entre sus ventajas se encuentra el poder destetar lechones con una edad mínima de 28 días, teniendo en cuenta el peso inferior al nacimiento en esta raza que condiciona la viabilidad en las siguientes fases de desarrollo. Existe además un componente añadido como es el flujo comercial de grandes lotes de animales para cebar. Este sistema se perfila como una de las principales herramientas con las que hacer frente a la situación actual de control de enfermedades y competitividad, ya que entre otras ventajas se consiguen lotes homogéneos de gran número de animales para llenados completos de unidades de engorde (Porciplanet, 2020). Se pretende así poder trabajar con lotes de animales en un mismo estadio fisiológico o la misma edad, en un mismo periodo de tiempo, para agrupar los trabajos y aplicar el concepto de todo dentro/todo fuera de forma efectiva. En cuanto a recursos humanos, las granjas porcinas con manejo en bandas a tres

semanas se caracterizan por facilitar las circunstancias que conllevan a una mejora de las condiciones de trabajo, considerando específicamente la nueva regulación horaria y de descansos que establece la normativa laboral en vigor (Real Decreto-ley 32/2021). El manejo en bandas a tres semanas permite optimizar mejor, principalmente en granjas de madres (sitio 1), los días de descanso en fines de semana, al ejecutarse en semanas diferentes las fases de cubrición, partos y destetes.

OBJETIVOS

Este trabajo está basado en una amplia consulta de datos de diferentes explotaciones porcinas, donde se pone de manifiesto las ventajas que aporta para grandes estructuras porcinas la planificación productiva en función del manejo en bandas a tres semanas, en contraposición al manejo clásico en bandas semanales, persiguiendo un óptimo rendimiento tanto en índices zoosanitarios, como en costes económicos, así como la optimización de los recursos humanos. El principal objetivo que tiene este estudio es analizar las principales debilidades que concurren en una pirámide productiva porcina estándar, para poder implantar las acciones correctoras que nos lleven a mejoras de la producción, aprovechando los recursos disponibles y sin que ello conlleve un gasto económico excesivo. Es por eso por lo que durante todo el trabajo se exponen por separado los diferentes factores que debemos estudiar para conseguir esos logros. Así mismo, en lo referente a la estructura del censo y necesidades de instalaciones se hace un análisis comparativo entre sistemas de explotación de cerdo Ibérico y

raza precoz de capa blanca, dimensionando comparativamente ambos sistemas.

MATERIAL Y MÉTODOS

El estudio se realiza sobre la estructura de una granja de cerdos Ibéricos en régimen intensivo de 980 cerdas productivas en ciclo cerrado (granja 3), que tiene como base genética cerdas de raza Ibérica que se finalizan con cerdo de raza Duroc. En 2021, esta granja ha cambiado su planificación productiva de manejo en bandas a 1 semana (MEB 1s) a manejo en bandas a 3 semanas (MEB 3s).

También se han analizado los datos productivos de dos granjas más con la misma base genética, que hicieron la misma conversión productiva en 2017 y 2018, siendo estas igualmente de ciclo cerrado, con un censo de cerdas productivas de 560 y 420 respectivamente, granja 1 y 2, todas asesoradas por la consultoría especializada en gestión porcina Pork Global Gestion SL Se han examinado los datos de estas tres explotaciones porcinas evaluando el antes y el después de ambas planificaciones productivas (MEB 1s vs MEB 3s), para lo cual se han estimado tanto los indicadores sanitarios como los ratios productivos y económicos, estudiando el periodo de un año antes de la conversión y un año después de la misma. Los datos obtenidos de estas tres granjas son extrapolados y promediados a la granja de 980 cerdas reproductoras productivas (granja 3), ya que al llevar las otras más tiempo con el sistema a 3 semanas, la valoración es más objetiva, siguiendo el ejemplo de otros trabajos realizados por diferentes autores (Salvador y cols., 2022). Determinados datos productivos han po-

SUIS Nº 195 Marzo 2023 ■ 17 ARTÍCULOS

dido ser sometidos a análisis estadístico y así valorar la significación estadística de los mismos. Para ello, se ha realizado un análisis de varianza del factor a estudiar, con un nivel de confianza del 95 %, y evaluar así su grado de dispersión con respecto a la media (test ANOVA), utilizando la prueba F como cociente de dos varianzas. La estadística F permite relacionar la igualdad de las medias obtenidas; de esta manera, los valores más altos representan mayor dispersión.

F = variación entre las medias de las muestras/variación dentro de las muestras

Según el equipo asesor de Pork Global Gestión, el estatus sanitario de las tres granjas analizadas coincide con escasas diferencias en la expresión de las patologías presentes. Estas granjas son positivas a los principales patógenos específicos del porcino, entre los que destacamos virus Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino, Circovirus porcino serotipo 2 y Mycoplasma hyopneumoniae. Este es el motivo de haber optado por las mismas y haber descartado otras. Ya en 2015, ante los planes de reducción y supresión de antimicrobianos, esta consultora apostó por reconvertir las granjas de reproductoras de MEB 1s a MEB 3s. En todas las explotaciones estudiadas se vacunan los reproductores frente a PRRS, con virus vivo atenuado, y los lechones en lactación frente a Mycoplasma hyopneumoniae y Circovirus porcino serotipo 2. Se ha realizado el estudio de dimensionamiento de la explotación de referencia (granja 3), procediendo a los cálculos necesarios de los requerimientos en instalaciones que precisan ambos sistemas, y haciendo una comparativa de los mismos para una granja de cerdo blanco con el objeto de tener también una referencia de las instalaciones requeridas para estas granjas. Se consideran las fortalezas y debilidades que aporta el MEB 3s, sobre parámetros de sanidad, recursos humanos, planificación del manejo o gestión de la explotación. En los aspectos sanitarios se toman como indicadores las patologías del Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino y Circovirosis Porcina (PCV2) al ser producidas por agentes primarios que propician la aparición y desarrollo de otras enfermedades concomitantes (Quesada, 2015), y por ser las que mayor impacto patoló-

gico y repercusión económica causan en producción porcina. Para evaluar la dinámica de infección y evolución patológica se examinan los resultados analíticos frente a ambas enfermedades que son realizados con frecuencia cuatrimestral. Con los controles analíticos y la monitorización de la mortalidad se evalúan los cambios en las coinfecciones provocada por virus PRRS y PCV2 mediante el estudio de la dinámica de infección, a través de la evolución de anticuerpos seroneutralizantes (ELISA) y determinación de la presencia viral (PCR cuantitativo). En este último caso se realizan pools de muestras unificando el material biológico, en este caso suero sanguíneo para 2 o 3 muestras de cada categoría, y así tener la certeza de que no ha habido interferencias con anticuerpos maternales y/o vacunales. Todo ello contrastado con la mortalidad de animales en cada fase, comparando la situación que se daba cuando estas granjas se planificaban en MEB 1s y posterior a la implantación del MEB 3s una vez transcurrido un año, estableciendo un tamaño de muestra que permita un nivel de confianza del 95 %. Por otra parte, se monitorizan los resultados productivos obtenidos, que están registrados en los programas informáticos de gestión de estas granjas, promediando los datos productivos obtenidos de las tres granjas en la granja 3 de referencia. Las granjas 2 y 3 utilizan el programa informático PigChamp® y la granja 1, el programa Isagri®. Para el análisis económico, se utilizan las herramientas de gestión de costes desarrolladas por Pork Global Gestión, evaluando los datos económicos principalmente de la granja 3, al no tener un acceso completo de esta información de las otras dos explotaciones, y contrastado a su vez con el análisis de gestión económica de SIP Consultors. Los parámetros productivos analizados son:

■ Tasa de parto. Se han monitorizado los datos medios de fecundidad por lotes de cubrición de cada granja, 52 para MEB 1s, y 18 para MEB 3s.

■ Lechones nacidos vivos/camada y destetados/camada. Se contabilizan al azar los lechones nacidos vivos de un total de 208 camadas de cada granja para MEB 1s, 4 por cada lote de parto, 218 para MEB 3s, 12 en cada lote de parto.

■ Peso al nacimiento y peso al destete. Se analiza el peso medio por camada de un total de 208 camadas para MEB 1s y

218 para MEB 3s. En este caso los datos examinados corresponden a la granja 3.

■ Peso de recrío. Se trata del peso de salida de esta fase en su paso a cebo. En las tres granjas se estudia el peso medio de cada lote obtenido en la pesada de los camiones de carga en su traslado a cebo, 52 lotes para MEB 1s, y 18 para MEB 3s.

■ Peso de cebo. En este caso se examina el peso medio del cerdo obtenido de la pesada del camión de salida con destino a sacrificio. Con los datos facilitados de las tres granjas se han contabilizado 160 cargas para MEB 1s y 188 para MEB 3s.

■ Tasa de mortalidad. Se analizan los porcentajes de mortalidad de cada granja, obtenidos por semana desde el nacimiento hasta salida a sacrificio, 4 en fase de lactación, 5 en fase de recrío, y hasta 40 semanas en fase de engorde.

RESULTADOS

En esta entrega se presentan los resultados obtenidos en cuanto al dimensionamiento de las explotaciones. En la segunda entrega se añadirán los relativos a los recursos humanos, la repercusión sanitaria, los parámetros productivos y el análisis económico, junto con la discusión y las conclusiones.

Dimensionamiento

Para el estudio comparativo del manejo en bandas a MEB 1s frente a MEB 3s, se emplea como ejemplo una granja de 980 cerdas productivas, a partir de la que se obtiene el número de bandas y número de plazas (tablas 1 y 2).

Cálculo

bandas. Ciclo de la cerda (días) - Gestación 114 - Lactación 28 - Intervalo destete-cubrición 7 - Total 149 Nº MEB 1 semana 149/7 = 21 Nº MEB 3 semanas 149/21 = 7 Tabla 2. Número de plazas por banda. N.º de plazas/ banda: N° Cerdas productivas/ Nº de bandas 1 semana 980 / 21 ± 46 3 semanas 980 / 7 ± 140 18 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023 ARTÍCULOS

Tabla 1.

de las

Maternidad

Los aspectos a considerar son:

■ Adaptación al parto: 7 días.

■ Lactación: 28 días.

■ Limpieza-Desinfección-Vacío sanitario: 2-3 días.

■ Intervalo entre bandas: 7 o 21 días.

El número de bandas, salas o lotes resulta de dividir la suma de días correspondientes a la adaptación al parto, lactación, y limpieza/desinfección/vacío sanitario, entre el intervalo establecido entre bandas. Por su parte, el número de plazas se obtiene de multiplicar el número de cerdas de cada banda por el número de bandas en maternidad (tabla 3).

Con cinco salas de maternidad el MEB 1s obliga a destetar con 22-23 días medios de lactación o bien disponer de una sexta sala, mientras que en el MEB 3s permite hacerlo a 28-32 días obteniendo lechones con mayor peso y por lo tanto más viables.

Gestación

Condicionado por el Real decreto 1135/2002 sobre protección de cerdos, en la gestación se diferencian dos etapas, una de gestación cubrición-control donde se permite la estancia en boxes hasta 28 días poscubrición (punto 4, artículo 3), y otra de gestación confirmada donde las cerdas tienen que estar en libertad en corrales o parques comunales al menos hasta 1 semana antes del parto.

El cálculo de plazas necesarias depende de la fertilidad de la granja, sufriendo los fallos reproductivos principalmente en la primera fase hasta los 28 días de gestación, aproximadamente en un 85 %, y menor a un 15 % en el resto de la gestación, lo que nos lleva a incrementar proporcionalmente el número de plazas en función de la eficiencia reproductiva de la granja; por otra parte, aunque no esté contemplado en la normativa, las cerdas jóvenes de reposición son introducidas en jaulas de gestación para su adaptación y sincronización de celo, para posteriormente unirlas a la banda correspondiente de cerdas multíparas, siendo necesario para ello un

tratamiento hormonal (altrenogest) por un periodo de 17 días.

Gestación control

Los aspectos para considerar son:

■ Intervalo destete-cubrición: 7 días.

■ Ocupación poscubrición: 28 días.

■ Limpieza-Desinfección-Vacío sanitario: 2-7 días.

■ Cerdas con alteraciones en la fertilidad. En este apartado hay que tener en cuenta a las cerdas repetidoras cíclicas (repeticiones de celo de 21-28 días); las cerdas anoéstricas; las cerdas gestantes no adaptadas a grupos (agresivas) o enfermas (donde se incluyen las de un estado corporal muy deficiente), que pueden llegar a representar hasta un 5 % de la gestación control; y las cerdas jóvenes (nulíparas de reposición), dejando pasar un ciclo de adaptación, el cual se aprovecha para su sincronización de celos, representan el 17-20 % de la banda. El número de salas o lotes resultante se obtiene de dividir la suma de días correspondientes al intervalo destete-cubrición, gestación control y limpieza-desinfecciónvacío sanitario, entre el intervalo establecido entre bandas (tabla 4).

Teniendo en cuenta las consideraciones descritas, el número de plazas resultaría de multiplicar el número de bandas por la suma del número de cerdas destetadas multíparas a cubrición + cerdas repetidoras + cerdas anoéstricas + cerdas agresivas y enfermas + jóvenes de reposición (reposición 16 % + 2 % infertilidades nulíparas = 18 %).

Siguiendo el ejemplo de la granja de 980 cerdas productivas, y teniendo en cuenta un equilibrio reposición desvieje de un 40 % efectivo, serían 23 cerdas/MEB 3s, y de 8 cerdas/MEB 1s, que salen y entran en cada banda, tasa de repeticiones a celo del 10 %, tasa de anoéstricas 2 %, porcentaje de cerdas agresoras y enfermas 5 %, porcentaje total de cerdas jóvenes de reposición 18 % (tabla 4).

En MEB 1s, al tener 5 lotes en gestación control estamos limitados a un solo día de

limpieza, desinfección y vacío sanitario, el de traslado; sin embargo, en el MEB 3s teniendo solo 2 lotes hay más días para realizar esta tarea.

En cuanto al número de plazas, si implementamos las cerdas de desvieje (16 % sobre cerdas productivas por banda), con una estancia máxima de 42 días, resultarían ±38 plazas más para MEB 1s, total 318, y de ±44 plazas para MEB 3s, total 378. En ocasiones, se suelen incluir en gestación control, aunque quedarían fuera del marco legal.

Gestación confirmada

Representada por cerdas en libertad, alojadas en grupos, lo que dificulta su control individual. De cualquier manera, a excepción de incidencias de patologías generalmente infecciosas que afectan gravemente a la fecundidad, en esta fase de gestación impera un gran equilibrio hormonal, proporcionado por el ovario y la placenta, por lo que las pérdidas de gestación se sitúan en tasas inferiores al 2 %. El cálculo de salas o lotes de cerdas resulta de restar a los días de duración de la gestación, los días de ocupación en gestación control y los días de adaptación al parto con estancia en la maternidad, todo ello dividido entre el intervalo establecido (tabla 5).

El número de plazas por su parte, según el mismo ejemplo de 46 para cerdas productivas en MEB 1s, y 140 MEB 3s, teniendo en cuenta un 1 % en pérdidas de gestación, más baja y eliminación de cerdas del 2 % por banda, se obtendría de multiplicar las bandas por la suma (♀/prod./banda + %♀ pérdidas gestación + %♀ bajaseliminadas) (tabla 5).

Es en esta fase donde debemos contemplar los alojamientos de las cerdas de desvieje/desecho (16 %/banda), por lo que precisaríamos para MEB 1s (equivalente a 6 lotes) 38 plazas, por lo que resultarían 528, y para MEB 3s 44 plazas extras (equivalente a 2 lotes), que añadidas a las anteriores suman un total de

479.

1s

3s Salas de parto 5 2 Plazas/sala 230 280

Tabla 3. Número de maternidades y plazas.

Bandas/Plazas MEB

MEB

MEB 1s

3s Bandas 5 2 Plazas 280 334

Tabla 4. Cálculo del número de bandas y número de plazas en gestación control.

Bandas/Plazas

MEB

1s

3s: Bandas 10 3 Plazas 490 435 SUIS Nº 195 Marzo 2023 ■ 19 ARTÍCULOS

Tabla 5. Cálculo de bandas y plazas en gestación confirmada.

Bandas/Plazas MEB

MEB

Transición

En esta etapa se alojarán los lechones en fase de recría, a partir del destete y durante un periodo de 35-40 días, generalmente para alcanzar un peso de 20-23 kg, edad media de 65 días (dato utilizado en todos los cálculos del cebo). Debemos hacer la consideración que en el caso del Ibérico estas instalaciones se suelen programar para una permanencia de 21 días más, estancia de 3 lotes y así obtener pesos mayores de 28-32 kg.

El número de salas necesarias se obtiene de dividir la suma de días de ocupación de la sala, más días de limpieza/desinfección/ vacío sanitario (2-4 días), total ± 42 días, entre el intervalo entre bandas (tabla 6). Por su parte, el número de plazas a dimensionar se obtiene de multiplicar el número de bandas por el número de lechones destetado. Va a depender de la prolificidad de la granja, en razas precoces actualmente se emplean líneas genéticas hiperprolíficas, con medias de 1517 lechones nacidos vivos por camada (media NV = 16), destetándose alrededor de 13-15 lechones (media LD = 13,5); en el caso de la raza Ibérica, estos datos se convierten en 7-9 lechones nacidos vivos (media NV= 8), y 6-8 destetados (media LD = 7) (tabla 6).

Engorde (crecimiento-cebo)

Cerdo blanco

El peso medio de cerdo blanco magro a sacrificio está en 105 kg. La edad para conseguirlo va a depender de la línea genética de que se trate, donde influye en gran medida el macho finalizador. En la actualidad, se opta mayoritariamente por líneas de mucho crecimiento, en detrimen-

to de otras donde se prima más la calidad de la carne. Por otro lado, estaría la optimización de la alimentación y finalmente, como condición principal, el estatus sanitario. En condiciones favorables de estos tres parámetros, genética, alimentación y salud, la edad media a sacrifico se consigue con 170 días, con lo que estarán en fase de engorde 105 días. El número de salas (lotes) en cebadero lo calcularemos igual que en la recría, dividiendo el tiempo de permanencia en cebo más el tiempo máximo de desalojo del cebadero (media de 15 días) y vacío sanitario (7 días) entre el intervalo entre bandas. El número de plazas resultaría de multiplicar el número de bandas por el número de lechones que pasan de recría a cebo, es decir número de lechones destetados menos bajas en transición (2 % en sistemas de alta salud), y lechones de saldo (animales retrasados sin valor completo, 1,5 %).

Cerdo Ibérico

En este caso tendremos en cuenta las modalidades de engorde que se llevan a cabo en esta estirpe racial, como son “cebo” (intensivo) y “cebo campo” (extensivo), y que contempla el Real Decreto 4/2014 sobre norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibéri-

Tabla 7. Cálculo del número de lotes y número de plazas en cebo.

Nº salas (Días estancia + (Desalojo + Vacío sanitario))/intervalo (días)

Nº

Nº salas: Días estancia + Vacío sanitario/ Intervalo (días)

Nº plazas: (Lechones destetados/banda) × Nº salas

Cerdo blanco/cerdo Ibérico

Nº salas MEB 1s 6 MEB 3s 2

Cerdo blanco

Nº plazas MEB 1s 3.726 MEB 3s 3.780

Cerdo Ibérico

Nº plazas MEB 1s 1.932 MEB 3s 1.960

(Nº lechones que pasan a cebo) × Nº lotes Cerdo blanco

co, y la modalidad de comercialización de “cebo intensivo fuera de la citada norma de calidad”. Según la información recabada de la asociación interprofesional del cerdo Ibérico (ASICI), un 20 % de los cerdos Ibéricos cebados se sacrifican al margen de la norma de calidad. Sobre estos escenarios debemos hacer las siguientes consideraciones en función a la edad mínima de sacrificio:

■ Cebo: 10 meses.

■ Cebo campo: 12 meses.

■ Comercializados fuera de la norma de calidad: edad estándar de sacrificio 8 meses (tiempo necesario para adquirir el peso mínimo comercial de 150 kg PV). El periodo de ocupación resulta de restar a la edad de salida (días) la edad de entrada en cebadero, sumando al resultado los días de desalojo, más vacío sanitario, dividiendo el resultado final entre el intervalo se obtiene el número de salas (tabla 7). Para calcular el número de plazas al igual que en cerdo blanco, multiplicamos el número de lotes, por el número de lechones que pasan de recría a cebo (tabla 7).

Tabla 6. Cálculo del número de lotes y número de plazas en transición.

plazas

Nº salas MEB 1s 18 MEB 3s 6 Nº plazas MEB 1s 10.764 MEB 3s 10.920 Cerdo Ibérico Cebo Nº salas MEB 1s 37 MEB 3s 12 Nº plazas MEB 1s 11.488 MEB 3s 11.340 Cebo Campo Nº salas MEB 1s 46 MEB 3s 15 Nº plazas MEB 1s 14.283 MEB 3s 14.175 Cebo Fuera Norma Calidad Nº salas MEB 1s 28 MEB 3s 9 Nº plazas MEB 1s 8.694 MEB 3s 8.505 20 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023 ARTÍCULOS

Los contajes, mejor con Poisson que con Gauss (II)

En el número anterior comenzamos una serie de artículos para utilizar la distribución de Poisson en nuestras granjas. Decíamos, a modo de recordatorio, que puede ser de gran utilidad para las variables que provienen de contajes, como puede ser el número de lechones muertos por parto, el número de abortos a la semana o el número de lechones nacidos por parto.

Las variables que provienen de contajes cumplen determinadas características como:

1Tests and Trials SLU

2Universidad de Lleida

3Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)

■ Son valores discretos. Más concretamente son contajes de números enteros no negativos (no tienen decimales), como el número de abortos en una semana, el número de repeticiones en una banda de cubrición, el número de lechones muertos por parto.

■ Los sucesos que ocurren en un intervalo de tiempo determinado son independientes.

■ Estos contajes pueden ser expresados también como tasas, ya que la cantidad de veces que ocurre un evento dentro de un periodo de tiempo se puede expresar bien como un conteo sin procesar (ha habido 3 abortos hoy) o como una tasa (la tasa de abortos al día es de 3 abortos/ día).

También vimos que esta distribución nos puede ayudar a responder a preguntas sobre probabilidad como cuál es la probabilidad de que tenga 7 abortos a la semana si en mi granja tengo 3 abortos a la semana como media (ver Suis nº 194, enero/ febrero 2023).

En la tabla se compara la distribución de Poisson y la de Gauss o Normal para ver claramente cuándo tenemos que usar una o la otra.

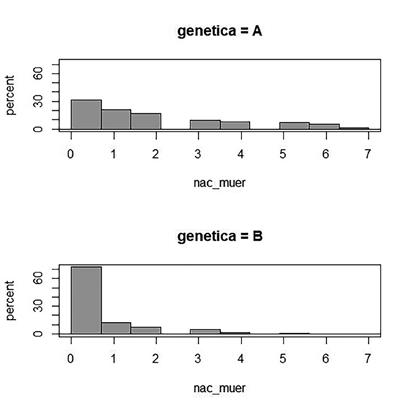

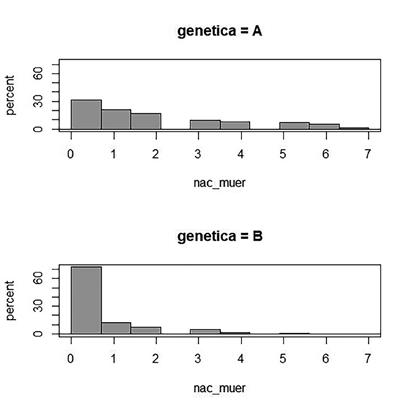

Pero quizá la forma en la que podemos observar y aprender mejor qué hace la distribución de Poisson sobre una variable es con un ejemplo. Vamos a usar los lechones nacidos muertos en el parto en una granja junto a 3 variables descriptivas y un tratamiento para estudiar esta distribución.

El conjunto de datos que vamos a usar es una modificación del conjunto de datos “cell.txt” que

se usa con fines didácticos en R para estudiar la distribución de Poisson. El lector puede encontrar este archivo en nuestro blog https://www. testsandtrials.com/blog/ con el nombre de “data_ poisson.txt”.

Como siempre, iniciaremos R, con la instrucción library(Rcmdr) activaremos RCommander y yendo a Datos/Importar datos desde un archivo Excel y nombrando el conjunto de datos como “data”, el sistema nos llevará a elegir dónde tenemos almacenado el archivo de datos. Aceptaremos y ya tendremos el conjunto de datos importado.

Para ver qué datos tenemos en el archivo, iremos a Estadísticos/Resúmenes/Conjunto de datos numéricos y nos aparecerá la siguiente salida:

> summary(data) nac_muer

Nuestra hipótesis de trabajo es que las diferentes genéticas de cerdas (variable genética) que tenemos en nuestra granja influencian el número de lechones nacidos muertos (variable nac_muer). Para establecer esta hipótesis nuestro equipo técnico ha estudiado las diferentes teorías sobre los lechones nacidos muertos por parto y tras eliminar varias posibles causas, cree que en nuestro

Distribución de Poisson

Variables de contajes o tasas

Curva asimétrica hacia la derecha dependiendo de su media (lambda, λ)

Media = Varianza

Distribución de Gauss o Normal

Variables continuas

Curva en forma de campana centrada en la media

La media y la varianza son diferentes, pero la media y la moda son iguales

Alberto Morillo Alujas1, Daniel Villalba Mata2 y Emilio López Cano3

genética edad nave peso Min.: 0.000 F:376 1 a 2: 107 alta: 227 gorda: 167 1st Qu.: 0.000T:135 3 a 6: 136 baja: 284 muy gorda: 140 Median: 0.000 mas de 6: 268 normal: 204 Mean: 0.908 3rd Qu.: 1.000 Max.: 7.000

Tabla. Diferencias entre la distribución de Poisson y la distribución de Gauss o Normal.

22 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023 APLICACIONES ESTADÍSTICAS

caso la genética de las cerdas es la responsable de ello. Al ser un estudio observacional, se han recogido también otras variables que podrían influenciar el número de lechones nacidos muertos. En este caso, se ha elegido la paridad de las cerdas (variable edad), la nave donde han realizado la gestación (variable nave) y el estado corporal al parto de las cerdas (variable peso).

Debemos ver cómo están distribuidas las cerdas por genética en cuanto a edad, nave y peso para ver que la presencia de la dos genéticas esté equilibrada para las otras tres variables. Para ello crearemos unas tablas de doble entrada y realizaremos un test de Chi-Cuadrado que nos dirá si el número de cerdas en cada pareja de variables es homogéneo o no.

Si vamos a Estadísticos/Tablas de contingencia/ Tabla de doble entrada… nos aparecerá un panel donde elegiremos por ejemplo en primer lugar la genética y la edad. En la pestaña Estadísticos, activaremos la opción Porcentajes por filas, aceptaremos y obtendremos la siguiente salida:

Frequency table:

edad

genética 1 a 2 3 a 6 mas de 6

A 62 40 33

B 45 96 235

Pearson’s Chi-squared test

data: .Table

X-squared = 82.76, df = 2, p-value < 2.2e-16

Podemos ver que tenemos 62 cerdas de la genética A de 1 a 2 partos, 45 de la genética B del mismo rango de partos y así sucesivamente. El estadístico ChiCuadrado (X-squared) es igual a 82,76, con 2 grados de libertad y el valor p es muy inferior a 0,05, lo que nos informa de que el número de partos no está igualmente distribuido en las diferentes paridades. El lector puede llevar a cabo el mismo procedimiento con las variables nave y peso. Si evaluáramos el efecto de la genética sin tener en cuenta el resto de variables, podríamos estar cometiendo un error, y por tanto es necesario hacer un análisis conjunto. Podríamos realizar también un análisis gráfico mediante histogramas. Yendo a Gráficas/Histograma… eligiendo en Gráficas por grupos... genética y en las opciones elegimos porcentajes y obtendremos la figura 1.

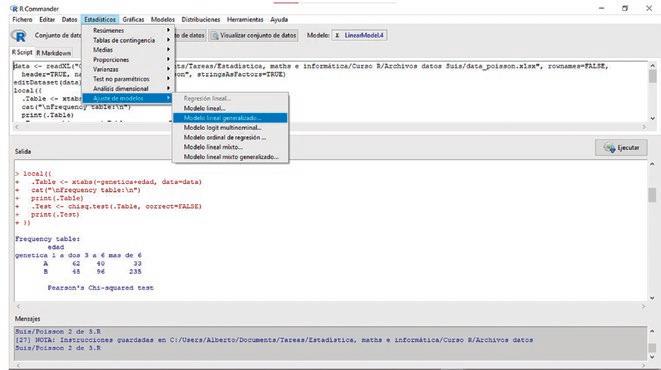

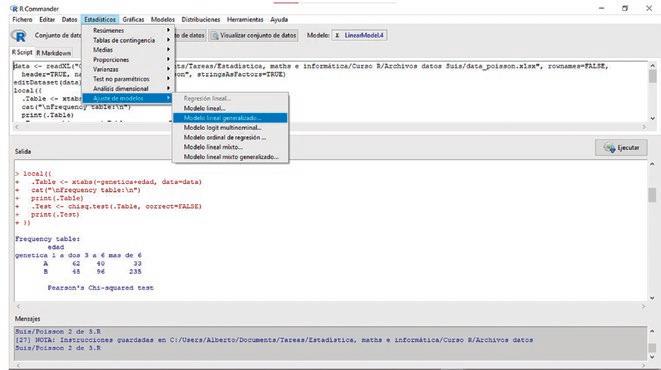

Una vez estudiadas la tabla y la figura anteriores, pasaremos a realizar un análisis de regresión, pero con un modelo lineal generalizado (GLM, en su abreviación en inglés) cuya variable respuesta, en nuestro caso el número de lechones nacidos muertos sigue una distribución diferente a la normal o gaussiana del tal forma que la relación entre la variable respuesta y la predictora no es lineal. Así, los modelos de regresión de Poisson se usan para modelizar variables de contajes y tablas de contingencia. Para ello iremos a Estadísticos/Ajustes de modelos/Modelo lineal generalizado... y nos aparecerá una ventana como la de la figura 2, donde construiremos el modelo. Allí, elegiremos la variable nac_muer como variable respuesta y el resto de las variables como predictoras. En la parte inferior derecha, elegiremos la Familia poisson y en la Función de enlace elegiremos log (figura 3).

Figura 1. Histograma de los lechones nacidos muertos por genética en porcentaje.

Figura 1. Histograma de los lechones nacidos muertos por genética en porcentaje.

SUIS Nº 195 Marzo 2023 ■ 23 APLICACIONES ESTADÍSTICAS

Figura 2. Elección del modelo lineal generalizado en RCommander

Aceptaremos y obtendremos la siguiente salida:

nificativas y no están influyendo en el número de nacidos muertos por lo que las eliminaremos del modelo y construiremos uno nuevo (figura 4) siguiendo la sistemática anterior, pero esta vez sin las variables edad y nave. Y obtendremos la siguiente salida:

= nac_muer ~ genetica + peso, family = poisson(log), data = data)

Vamos a fijarnos de momento en la tabla de datos que hemos marcado en cursiva y en concreto en la columna Pr(>|z|) donde se nos informa del valor p Podemos ver que la variable edad y nave no son sig-

En el próximo número interpretaremos todos estos datos y veremos todas las posibilidades que nos ofrece la distribución de Poisson.

Call: glm(formula = nac_muer ~ genetica + edad + nave + peso, family = poisson(log), data = data) Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.4787 -1.2493 -0.7866 0.5244 3.6826 Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 1.122342 0.105018 10.687 < 2e-16 *** genetica[T.B] -1.305209 0.111522 -11.704 < 2e-16 *** edad[T.3 a 6] 0.003507 0.130616 0.027 0.978580 edad[T.mas de 6] 0.058954 0.123849 0.476 0.634063 nave[T.baja] -0.124044 0.109401 -1.134 0.256860 peso[T.muy gorda] -0.393412 0.112328 -3.502 0.000461*** peso[T.normal] -0.925295 0.117704 -7.861 3.8e-15 *** Signif. codes: 0 “***” 0.001 “**” 0.01 “*” 0.05 “.” 0.1 “·” 1 (Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) Null deviance: 1052.95 on 510 degrees of freedom Residual deviance: 803.72 on 504 degrees of freedom AIC: 1331.4

Call:

Deviance Residuals: Min 1Q Median 3Q Max -2.4779 -1.2706 -0.7908 0.5627 3.6575 Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 1.12167 0.08284 13.540 < 2e-16 *** genetica[T.B] -1.33584 0.09398 -14.214 < 2e-16 *** peso[T.muy gorda] -0.40664 0.11116 -3.658 0.000254*** peso[T.normal] -0.94845 0.11498 -8.249 < 2e-16 *** Signif. codes: 0 “***” 0.001 “**” 0.01 “*” 0.05 “.” 0.1 “·” 1 (Dispersion parameter for poisson family taken to be 1) Null deviance: 1052.95 on 510 degrees of freedom Residual deviance: 805.14 on 507 degrees of freedom AIC: 1326.8

glm(formula

Figura 4. GLM sin las variables edad y nave.

24 ■ SUIS Nº 195 Marzo 2023

Figura 3. Construcción del modelo Poisson de nuestro ejemplo en RCommander

APLICACIONES ESTADÍSTICAS

STORE.GRUPOASIS.COM

GESTIÓN DE EXPLOTACIONES PORCINAS

1. Sostenibilidad en explotaciones porcinas

2. Logística y protocolos LDDD

3. Eficiencia reproductiva

4. Maternidad: del periparto al destete

Ángela Gallardo Marín1, Emilio José Ruiz Fernández2, Manuel Guerra Rico2, Verónica Romera Roldán3, Manuel Toledo Castillo4, Elena Goyena Salgado5, Jose Manuel Pinto Carrasco6

1Veterinaria producción y auditora interna, Agropecuaria Casas Nuevas.

2Veterinario de producción, Agropecuaria Casas Nuevas.

3Ambientóloga, responsable de medio ambiente y calidad, Agropecuaria Casas Nuevas.

4Veterinario jefe de producción, Agropecuaria Casas Nuevas.

5Veterinario de producción, Piensos Cartagena SL.

6Ingeniero Agrónomo, SAT Hnos Chico.

Logística y protocolos LDDD

La logística es un punto clave en la trasmisión de enfermedades y en la reducción del uso de antibióticos. Pero, además, es imprescindible la limpieza y desinfección de las instalaciones como tarea clave para el mantenimiento de la sanidad de las explotaciones.

GESTIÓN DE LA LOGÍSTICA

La logística se define como el conjunto de medios y métodos necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, o de un servicio, especialmente de distribución. En el tema que nos ocupa, hay que ligarlo a la bioseguridad interna de la empresa. Es necesario tomar una serie de medidas para que los vehículos no sean los portadores de patógenos de una explotación a otra. La idea es no introducir enfermedades de explotaciones externas a la empresa, y en caso de tener granjas positivas a alguna enfermedad, no diseminarla a otras explotaciones. ¿Cómo? Si conseguimos evitar la entrada de vehículos externos y no controlados tendremos una buena parte del objetivo conseguido. Para el segundo caso, el control y planificación de los vehículos propios es fundamental.