37 minute read

Jaume García Rosselló y Manuel Calvo Trías

PRÁCTICAS HÍBRIDAS Y PRÁCTICAS TÉCNICAS EN EL SURESTE DE MALLORCA (SIGLO II AC): UNA APROXIMACIÓN DESDE LA ARQUITECTURA

Jaume García Rosselló Manuel Calvo Trías Arqueouib - Universitat de les Illes Balears1

Advertisement

INTRODUCCIÓN

Desde que en la década de 1980 el Dr. Víctor Guerrero excavara una factoría púnica en el islote costero de Na Guardis, en la costa sur de la isla de Mallorca (Guerrero 1984), se ha venido trabajando en la búsqueda de evidencias de colonización ebusitana en las islas mayores del archipiélago Balear. El estudio de los contextos indígenas en los que se ubicaban los materiales púnicos permitió plantear un aumento significativo de los intercambios y una progresiva trasformación, tanto de las estructuras socio-económicas, como de los esquemas de racionalidad de las comunidades postalayóticas, apelando a los continuos contactos con las potencias coloniales como motor de dichos cambios (Guerrero et alii, 2002; Guerrero et alii 2007; Guerrero 1984, 1985, 1986, 1997). Estos modelos, inspirados en propuestas economicistas y colonialistas del presente fueron utilizados para justificar una supuesta aculturación y, en general, construir una imagen sobredimensionada de la verdadera repercusión colonial que ejercieron las potencias coloniales del mediterráneo durante la segunda edad del hierro en las Baleares.

1. Jaume García Rosselló (jaume.garcia@uib.es) Manuel Calvo (manuel.calvo@uib.es). Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto “Archipiélagos: Paisajes, comunidades prehistóricas insulares y estrategias de conectividad en el mediterráneo Occidental. El caso de las Islas Baleares durante la Prehistoria” (HAR HAR2015-67211-P) financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. Su desarrollo no hubiera sido posible sin los aportes del Dr. Víctor Guerrero. Por ello, hacia él va nuestro sincero agradecimiento.

–51–

No obstante, en los últimos años, fruto del impacto que ha tenido la crítica postcolonial en la arqueología mediterránea que se ocupa del estudio de los contactos coloniales (ver por ejemplo Dietler, 1997 o Van Domelen, 2006), la presencia púnica en las islas de Mallorca y Menorca y el impacto generado en las poblaciones indígenas ha sido matizada.

No se ha puesto en duda que a partir del siglo VI AC las comunidades indígenas de Mallorca y Menorca intensificaron los contactos con las potencias coloniales del mediterráneo, principalmente a través de Ebusus (Guerrero et alii, 2002). Lo que parece estar en entredicho es la forma en que dicho contacto se fue constituyendo. De este modo, se ha negado la existencia de una colonización ebusitana plena, con ocupación territorial y explotación económica directa más allá de la isla de Ibiza (Hernández y Quintana, 2013). Pero, sobre todo, se ha intentado superar la idea de una aculturación indígena donde la identidad del colonizador es proyectada sobre la del colonizado, asumiendo los grupos autóctonos, de forma directa y pasiva, los modelos culturales de las diferentes potencias coloniales, tal y como se postulaba en diferentes trabajos del Dr. Víctor Guerrero (1985, 1986, 1997).

El trabajo de Calvo y Guerrero publicado en 2011 (pero escrito en 2009), supondrá una primera matización sobre las propuestas anteriores, en relación al contacto colonial, al enfatizar el papel activo de las comunidades indígenas: “La estructuración del postalayótico viene determinada tanto por la propia evolución interna, como por la situación de las comunidades indígenas respecto a las potencias que en ese momento están dominando el contexto mediterráneo” (Calvo y Guerrero 2011: 114).

Dichas propuestas serán recogidas y desarrolladas por uno de nosotros al enfatizar, precisamente, la autonomía y agencia indígenas frente a las ideas y actitudes coloniales: “Sin embargo, frente a estos fenómenos se observan otros procesos de resistencia a las innovaciones e influencias del exterior, lo que nos evidenciaría que la tradición y la pertenencia al grupo aún sigue teniendo cierto peso” (García Rosselló 2010: 1567)2 . Para el caso de la cerámica, se añade al concepto de agencia y resistencia indígena, el de la adaptación i reinterpretación de ideas y materiales cerámicos foráneos al plantear que “Este universo cerámico (el indígena) interactúa con estrategias de reinterpretación y resistencia con el universo de la cerámica de importación. (…) ello se visualiza tanto por los procesos de reinterpretación como los de resistencia” destacando que “los productos cerámicos indígenas no compitieron con los importados, sino más bien se adaptaron” (García Rosselló 2010: 1567, desarrollado en Calvo et alii 2015).

2. Tesis doctoral defendida por García Rosselló y dirigida por el Dr. Manuel Calvo.

–52–

En este sentido, hemos planteado, para el análisis de los contextos del siglo II AC en la península de Santa Ponça que “La relación de las comunidades postalayóticas y los agentes púnicos, fue enormemente complejo, fluido y contingente. Por ello se concretó de muy diversas maneras y afectó a todos los planos de la arena social de las comunidades indígenas. Este contacto supuso la aparición de nuevas prácticas que ni eran las originales de las comunidades indígenas, ni las propias de los agentes púnicos” (Calvo et alii 2015: 127).

ESPACIOS INTERMEDIOS E HIBRIDACIÓN

Para tratar el fenómeno del contacto entre poblaciones indígenas y coloniales se propone mirar la relación desde una perspectiva diferente poniendo en un plano de igualdad a foráneos y autóctonos. Si bien, es evidente que dicho contacto existió y fue muy significativo (Guerrero, 1997; Ramón, 2017) no supuso la llegada de población desde fuera, ni la adopción del modelo cultural y colonial y/o ebusitano, ni la transformación completa de las comunidades locales, que siguieron vinculadas a muchas de las tradiciones anteriores (García Rosselló 2010; Calvo y Guerrero 2011). Estos grupos interactuaron a diferentes niveles e intensidades desarrollando adaptaciones locales y particulares donde el contacto de unos y otros significó la trasformación de todos.

El concepto de hibridación se ha utilizado para describir el modo en que dos grupos entran en contacto (Bhabha, 1994), especialmente para situaciones coloniales donde uno de los dos está en situación ventajosa. No obstante, si bien en la Edad de Hierro de Mallorca no hay una colonización con ocupación territorial y presencia poblacional, el intercambio comercial y los contactos que se desarrollan tienen suficientemente impacto para generar prácticas híbridas sin que haya una colonización de la población. De hecho, el material foráneo penetra en todas las esferas indígenas, incluso en el mundo funerario y ritual. No obstante, ello no significa que a este material pueda atribuírsele directamente un valor social vinculado a una práctica cultural determinada, más allá de su significado puramente comercial. Cabe recordar que “lo híbrido” no es normalmente el propio objeto, es la forma en que las personas interactúan con la materialidad, la manera en que los distintos grupos reinterpretan y utilizan un elemento que no le es propio.

Durante el postalayótico el mundo indígena no puede ser entendido como una entidad social uniforme y cohesionada, donde se manifiestan toda una serie de prácticas adoptadas por todos. Entre los diferentes grupos que componen la sociedad de esta época no existe una ruptura con las generaciones e ideas anteriores: nos encontramos ante un periodo caracterizado por la pervivencia de tradiciones anteriores que coexisten con

–53–

nuevas prácticas y expresiones que, si bien tienen un sustrato local, incorporan ideas y materiales foráneos que adaptan a su propia realidad cultural.

En este sentido, la existencia de prácticas híbridas y/ o espacios intermedios en las islas de Mallorca y Menorca, deben entenderse como fenómenos particulares, que no se generalizan entre todas las comunidades de las islas, y que representan manifestaciones distintas que luego no son repetidas fuera del grupo local. Se trata de fenómenos y prácticas que no mantienen un correlato en el territorio3. No obstante, dicha hibridación afecta a diferentes estadios y esferas sociales: rituales colectivos, mundo funerario y espacios domésticos (Calvo et alii 2015; García Rosselló 2010), pero también a las prácticas técnicas como la cerámica, la arquitectura o la metalurgia (Albero 2017; García Rosselló 2010, Perelló 2017). Unas dinámicas, que por otra parte, no tienen nada de extraño, ya que al entrar dos grupos en contacto se generan diferentes tipos e intensidades de interacción, siempre teniendo en cuenta que los grupos no deben ser entendidos como entidades homogéneas, sino como sociedades en las que conviven diferentes ideas, prácticas e identidades.

En este trabajo, igual que hemos venido haciendo recientemente, proponemos una reconceptualización del modo en que se dieron los contactos entre las comunidades indígenas mallorquinas y el mundo colonial (García Rosselló, 2010; Calvo et alii, 2015). Para ello, la identificación de espacios intermedios y prácticas híbridas en contextos indígenas resulta sumamente sugerente. Una estrategia que, además, permite visibilizar la capacidad de autonomía de las comunidades indígenas (García Rosselló, 2010). Si asumimos que no podemos entender a los grupos locales o foráneos como entidades sociales uniformes, es necesario abordar análisis de microescala y de tipo contextual que se asocien a espacios bien definidos territorialmente.

La península de Santa Ponça, situada en el sureste de la isla de Mallorca se caracteriza por ser un territorio bien delimitado geográficamente, con el mar Mediterráneo al sur, la sierra de Tramuntana al norte y dos grandes albuferas a este y oeste. Esta zona tuvo una entidad propia durante toda la prehistoria, no obstante, fue durante la edad de Hierro cuando la ocupación humana se organizó entorno al poblado del Puig de Sa Morisca. Este

3. Ver, por ejemplo, el uso de iconografía claramente semita en bronce como son las aves galliformes en un contexto funerario como el de la Cometa des Morts en el norte de Mallorca (Guerrero y López Pardo, 2006), las inhumaciones en sarcófagos tauromorfos depositadas en el avenc de sa Punta en el noreste (Encinas, J., 2006), las prácticas de cremación en la necrópolis de “Illot des Porros” en el levante (Piga et alii, 2010).

–54–

modelo territorial, a medida que fue avanzando el siglo V AC, se fue fragmentando, rompiendo las barreras del poblado como único centro habitacional (Calvo, 2009; Galmés, 2015).

Desde los años setenta del pasado siglo se han realizado en esta área diferentes prospecciones y excavaciones sistemáticas por parte de numerosos equipos4. Este trabajo constante durante casi 50 años ha permitido contar con estratigrafías y cronologías claras y bien estudiadas, además de registros en extensión de las diferentes estaciones. Muchas de ellas tienen un momento de solapamiento ubicable, cronológicamente, entre los siglos III-I AC. Por ello, la Península de Santa Ponça se ha convertido en uno de los espacios indígenas de la segunda Edad de Hierro mejor estudiados de las Baleares, tanto en calidad, como en cantidad. En esta zona, se localizan los primeros materiales coloniales que empiezan a llegar a la isla, procedentes, a buen seguro, de Ebusus (Guerrero et alii, 2002; Ramon 2017). A partir del siglo VI AC hay claras evidencias de contactos comerciales estables entre el poblado del Puig de Sa Morisca y la isla de Ibiza y hasta el siglo V AC el poblado concentra la mayoría de las importaciones anfóricas arcaicas de la isla (Guerrero et alii, 2002; 2006). Luego se convertirá, hasta el cambio de era y la romanización de la isla, en uno de los principales focos de recepción materiales foráneos, principalmente anfóricos (Quintana en este mismo volumen; Hernández y Quintana 2013).

Muchas de las primeras evidencias sobre la manera en que se fueron construyendo estos contactos han sido identificadas en esta zona. De esta forma, fueron apareciendo nuevas prácticas locales, que incorporaban algunas ideas, técnicas, materiales o usos originarios de otras culturas. Estas dinámicas se visibilizan de forma muy evidente desde, al menos, finales del siglo III AC, y con total seguridad, a lo largo de todo el siglo II AC5 .

ADAPTACIÓN DE TÉCNICAS ARQUITECTÓNICAS FORÁNEAS Y LOCALES EN ESPACIOS INDÍGENAS

En un trabajo anterior expusimos aquellas prácticas sociales de carácter híbrido vinculadas a la manipulación, fabricación y uso de los materiales cerámicos de la bahía de Santa Ponça (Calvo et alli., 2015). Con el presente trabajo nos vamos a centrar en aquellas prácticas técnicas, vinculadas con la arquitectura, que podrían considerarse de carácter hibrido.

4. No vamos a citar aquí una bibliografía extensa y de sobra conocida. No obstante, cabe destacar, a modo ilustrativo, las excavaciones realizadas a lo largo de los últimos 50 años en yacimientos como el Turó de Ses Abelles, Puig de Sa Morisca, Kings Park, Son Ferrer o Son Boronat.

5. Un primer trabajo que abordaba los fenómenos de hibridación en la zona ha sido publicado por nosotros recientemente (Calvo et alii 2015, ver una primera propuesta en García Rosselló 2010). En él se analizan las dinámicas sociales en las que interactuaba el material cerámico local y el foráneo.

–55–

A diferencia de la cerámica, que es un producto con una alta movilidad y cuya visualización no requiere del desplazamiento de individuos, para la adopción de nuevas técnicas y tipos arquitectónicos, dada la imposibilidad de movimiento de las estructuras, es necesario el desplazamiento de personas que trasmiten las ideas y modos de hacer presentes en otros territorios.

La adopción de estas técnicas foráneas por parte de las comunidades locales, no pueden ser consideradas propiamente coloniales, ni propiamente indígenas, y requieren de la identificación del modo de conexión entre las distintas realidades, con el objetivo de establecer un análisis que vaya más allá de la simple identificación de praxis y materiales en contextos distintos a su lugar de origen. A través del análisis tecnológico, estamos intentado definir e identificar prácticas híbridas visibilizadas mediante los modos de hacer y las ideas que hay detrás de determinadas formas, materiales o secuencias de organización y elecciones tecnológicas. No obstante, para identificar prácticas híbridas en las técnicas, hay que determinar la procedencia de los materiales y las ideas, identificar las prácticas asociadas a cada parte, determinar la readaptación de dichos sistemas al espacio o esfera en la que estamos trabajando, valorar el grado de intensidad de la interacción y definir el modo a través del cual se ponen en contacto los diferentes espacios y las distintas prácticas. Estas interacciones se pueden dar entre dos o más territorios, en el sentido que no debemos entender este fenómeno como un intercambio desigual entre dos mundos opuestos y concebidos como absolutos en sus manifestaciones culturales.

Por ello, para identificar un fenómeno o práctica técnica cómo híbrido se deberían interpretar y documentar los siguientes fenómenos:

1.- Se trata de una innovación en el sentido que es una manifestación o una técnica que no se conoce con anterioridad, no forma parte de la tradición del grupo y él mismo no la reconoce como propia, pero tampoco como foránea. 2.- Es una práctica o técnica que se manifiesta, aunque trasformada, en un territorio diferente al original, pero que se puede considerar un fenómeno sincrónico en el tiempo.

Dicha situación se vincula con prácticas y tradiciones documentadas en el exterior del grupo, pero que son claramente identificables y pueden relacionarse de forma concreta con el grupo local donde se ubica la práctica tecnológica identificada como híbrida. 3.- Es una manifestación, que más allá de su posible origen, se integra dentro de algunos patrones culturales propios del grupo. No debería ser entendida como una práctica tecnológica foránea que es ejecutada de forma igual que en el lugar de origen, sino como un conocimiento reinterpretado e integrado dentro de las tradiciones tecnológicas del grupo receptor.

–56–

4.- Se debe establecer la existencia de contactos entre las partes y el modo en que pudo ser trasmitida la información entre las mismas, el vehículo y modo a través del cual se ha realizado el contacto y la forma en que la nueva práctica ha sido incorporada.

Sin embargo, cuando nos referimos a ideas técnicas identificadas y expresadas en un objeto concreto se hace casi imposible documentar directamente el modo del contacto y la conexión directa del mismo.

A partir de estas premisas vamos a describir dos tipos de innovaciones que suponen, en diferentes grados de intensidad, la readaptación y modificación de técnicas foráneas y técnicas propias:

A.- Fabricación y uso de adobes en las construcciones en piedra del poblado del Turó de Ses Abelles.

B.- Utilización de nuevas técnicas de composición de paramentos en murallas de piedra en el Poblado del Puig de Sa Morisca.

Turó de Ses Abelles

El yacimiento del turó de Ses Abelles tiene una ocupación que se inicia al final del siglo III AC y se extiende hasta principios del siglo I AC. La riqueza de los hallazgos y la precisión en la documentación de los mismos durante la excavación lo han convertido en un yacimiento emblemático del final de la protohistoria balear. El establecimiento está configurado por diferentes estancias de planta de tendencia absidial que se organizan entorno a patios y donde se realizaban diferentes actividades de almacenaje, transformación y manufactura. Para el caso que nos ocupa, nos interesa centrarnos en la presencia de bloques de adobe, aparecidos en pequeña cantidad y dispersos por diferentes estancias.

Innovación dentro de la tradición técnica local

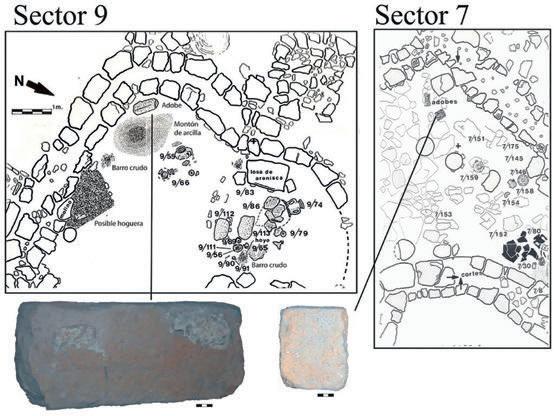

A diferencia de otros contextos de la misma época donde han aparecido restos de fragmentos de barro sin cocer, que no presentaban una forma claramente definida6, en el Turó de Ses Abelles, se han documentado varios bloques de adobe de forma prismática7 (figura 1). Los adobes que han podido ser identificados han aparecido asociados a

6. Es común en todo el arco mediterráneo la confusión terminológica entre adobe y otro tipo de técnicas de barro crudo (Sánchez, 1999). No incorporamos en este trabajo los hallazgos de barro cocido asociados a tapial, techumbres o coberturas, conocidos en Baleares desde la edad del Bronce.

7. Dos ejemplares fragmentados en el sector 7 y un ejemplar completo en el sector 9.

–57–

FIGURA 1: Localización de los adobes del Turó de ses Abelles y fotografía de los ejemplares estudiados por nosotros.

montículos de arcilla, concentraciones de masas de barro crudo, e incluso con áreas de tierra batida. La disposición de todos estos materiales parece evidenciar una fabricación local en el propio yacimiento. Hecho que acaba por confirmarse con los análisis realizados por Albero y García Amengual (2010: 323) donde se identifican calizas margosas locales obtenidas en las cercanías del poblado para la fabricación de los adobes. Recordemos que el uso de este tipo de materiales, no solo requiere de un conocimiento profundo y práctica continuados para su realización, sino que es necesario el uso de una infraestructura previa como son los moldes, normalmente de madera, para construir los mojones. Además, esta técnica supone integrar en la práctica constructiva otras tecnologías. Todo ello, obliga a repensar el fenómeno como una práctica social en la que intervendrían diferentes personas, tecnologías y prácticas.

El uso de moldes, permite una fabricación en serie, limita los errores producidos por la falta de experiencia y reduce el periodo de tiempo requerido para asimilar los conocimientos necesarios para iniciar la práctica. Sin embargo, la metrología de dos de los adobes que hemos podido estudiar es claramente diferente8 entre ellos, lo que nos

8. Adobe del sector 9: 20x40x10; fragmento del sector 7: al estar fragmentado no sabemos el largo pero si otras dimensiones como 15 de ancho por 8 de alto.

–58–

proporciona la evidencia del uso de al menos dos moldes distintos para los tres adobes documentados9. Además, el adobe del sector 9 presenta algunas caras no escuadradas y restos de negativos vegetales en la superficie, posiblemente restos del aislante utilizado durante la confección y secado, que podrían hacernos pensar en el uso de un molde muy rudimentario o una simple tabla de madera.

La función que tenían estos adobes nos resulta por completo desconocida. Los excavadores afirman con rotundidad que la meticulosidad de la excavación descarta por completo su uso en las estructuras de arcilla cruda, como bancos, techos u hornos que han sido documentados en el yacimiento (Camps y Vallespir, 1998: 102). Todo ello, nos hace pensar que dichos bloques tuvieron un uso bastante marginal asociado al remate de la parte superior de los muros de piedra, igual que ocurre en la arquitectura del levante peninsular (Prados, 2003). Otra posibilidad es su utilización como sustituto de la piedra en la reparación de los muros de las habitaciones.

Tal como ya plantearon Salvà y Hernández Gasch (2009: 314), las estructuras de arcilla cruda, los adobes y el mortero de cal, todos ellos presentes en el yacimiento del Turó de Ses Abelles, son “elementos poco comunes en la arquitectura indígena anterior a la conquista romana”. De hecho, la presencia de bloques de arcilla cruda, formando un prisma rectangular, de caras planas y parejas es un caso único hasta el momento. No así el uso de arcilla cruda para la construcción de techumbres, revoques de las paredes e incluso la construcción de pequeños muros medianeros tal como se ha documentado en la torre I Puig de Sa Morisca (Albero y García Amengual 2010: 321), el sector 3 del poblado de Son Fornés (Lull et alii, 2011: 52) o la casa 2 de Torre de’n Gaumes (Perez et alii, 2008: 125-128), e incluso en un buen número de las habitaciones que configuran el Turó de Ses Abelles (Camps y Vallespir, 1998). Todos ellos son ubicables en una franja cronológica que se sitúa entre el siglo IV AC y el cambio de era. En todos estos casos se trata de derrumbes de estructuras constructivas que hace difícil su identificación.

Presencia en otros contextos y posibles modos de interacción

El adobe, es un tipo de material poco conocido en la isla pero que fue ampliamente utilizado a lo largo del Mediterráneo, tanto en asentamientos fenicios y púnicos (Prados, 2003), romanos (Uribe, 2006) como en asentamientos ibéricos de la costa levantina (Bonet, 1995).

9. No se han podido establecer coincidencias métricas para otros contextos (Bonet y Pastor, 1984; Prados, 2003).

–59–

Durante el año 2008 se localizaron por primera vez evidencias de posibles estructuras hechas de adobe en la isla de Ibiza. Estas estructuras fueron datadas, cronológicamente, entre los siglos IV y II AC. Correspondientes a la antigua Ebussus, en el baluarte de San Juan, en la ladera norte del Puig de Vila, aparecieron diferentes estructuras que, según Ramón (2014: 208): “se hallan construidas con zócalos más o menos altos de mampostería, pero se han encontrado también adobes cuadrangulares de buen tamaño”. El autor plantea la posibilidad de que las partes bajas de los muros de mampostería estuvieran culminadas en alzado con adobes o muros de tapial, fenómeno muy común en otros enclaves púnicos.

Sin embargo, la arquitectura mejor conocida en Ebussus son los establecimientos rurales. Los que han sido excavados10 han ofrecido siempre cronologías posteriores al siglo III AC. Los muros parecen estar construidos en piedra en toda su altura, sin utilización de tapial o adobes de barro, tal como proponen Fernández y Costa (2006:126-127): “El material constructivo principal son bloques irregulares de piedra caliza local, no demasiado grande, trabajada en su cara exterior (…), el tipo de aparejo más frecuente es el de doble hilada de piedras planas que, a veces, para lograr una anchura mayor, presentan un relleno de tierra y piedras de menor tamaño”.

Al contrario que en el yacimiento del Turó de Ses Abelles, en la arquitectura ibérica, fenicia y púnica, los adobes estaban unidos por un mortero de barro y una de las caras del bloque presenta, en numerosas ocasiones, surcos para que penetre mejor la argamasa (Bonet y Pastor, 1984; Sánchez, 1999; Prados, 2003).

Poblado del Puig de Sa Morisca

El poblado del Puig de Sa Morisca se fundó sobre un lugar que ya era frecuentado desde la edad del Bronce (Guerrero et alii, 2002). Las fechas de radiocarbono nos evidencian la existencia de una colina amurallada y flanqueada por varias torres construidas alrededor del año 700 AC y que se amortizaron como viviendas en el siglo IV AC. En la cima de esta colina había una torre, cuyo uso inicial ha sido datado entre el 800-700 AC, desde el cual se tiene un control de 360º sobre el territorio circundante y la bahía (García Amengual et alii, 2010). El poblado, propiamente dicho, que resta aún por excavar, se localiza en una vaguada situada en la base de la colina, flanqueado a norte y a sur por una muralla del tipo conocido como en barrera, apoyada en un escarpe inaccesible11 y flanqueada por bastiones.

10. Ses Païses de cala d’Hort, Can Corda y Can Sorà.

11. Según la propuesta clasificatoria de Hernández y Aramburu (2005: 131)

–60–

El flanco sur, muy afectado por la erosión, fue objeto de una pequeña intervención durante el año 2002 (Figura 2-1). En el trascurso de la excavación se documentaron diferentes lienzos murarios que dejaron al descubierto nuevas técnicas arquitectónicas.

Innovación dentro de la tradición técnica local

No tenemos dataciones radiocarbónicas para establecer la fecha de construcción del lienzo sur de la muralla del Puig de Sa Morisca (Figura 2-2). Sin embargo, a partir de la propuesta tipológica publicada en el trabajo de Hernández y Aramburu (2005), se puede proponer su construcción entre los siglos VIII y VI AC. Son muros de doble paramento con relleno interior de cascajo para darle mayor solidez. El aparejo exterior es de tipo ciclópeo, confeccionado con grandes bloques dispuestos en posición vertical, acuñados con la ayuda de pequeñas piedras. Estos grandes ortostatos descansan sobre un zócalo de aparejo de tamaño menor. Son bloques con las caras poco trabajadas, pero normalmente bien encajados entre ellos (Figura 2-2). El aparejo interior, debido al estado de conservación del muro, no ha podido ser documentado claramente. No obstante, en el resto de murallas de la isla aparecen organizados en sillares más pequeños y escuadrados dispuestos de forma irregular (Hernández y Aramburu, 2005: 131).

Junto a la primera muralla, aparecen dos paramentos más recientes, adosados en diferentes alturas por debajo del antiguo lienzo (Figura 2-1, Figura 2-3). Estos muros organizan el espacio en terrazas a modo de contrafuertes que contrarrestaban los empujes del terreno sobre la abrupta pendiente (Figura 2-4). El tercer muro, y el más reciente, atendiendo a los diferentes adosamientos y relaciones estratigráficas (Figura 2-3) fue construido con anterioridad al siglo II-I AC. Los materiales de importación recuperados, y asociados a las unidades estratigráficas adosadas al paramento interno y externo, han proporcionado una fecha anterior al final del siglo II AC y principios del I AC.

Establecer este arco cronológico para estos murallones es sumamente importante ya que nos encontramos ante un fenómeno extremadamente extraño en el ámbito balear como es la construcción de diferentes paramentos, a distintos niveles, en el exterior de una antigua muralla (Figura 2). Pero, además, estamos ante un tipo de muro de aparejo singular, y probablemente único en las islas mayores del archipiélago (Guerrero et alii, 2002 y 2006)12. El paramento externo de la tercera muralla está compuesto por sillares

12. En anteriores trabajos se ha definido erróneamente está técnica como opus incertum por el tamaño pequeño de los sillares y su organización desigual. A nuestro entender, si bien es una técnica claramente local que incorpora distintos elementos de prácticas foráneas, es mucho más asimilable al opus africanum por la combinación de aparejo de pequeño tamaño con sillares de gran tamaño colocado verticalmente secuenciando el muro.

–61–

FIGURA 2: Lienzo Sur del poblado del Puig de Sa Morisca: intervención de 2001. 1.- Extensión de los diferentes paramentos de la zona sur: A.- Muralla talayótica (VII AC aprox.), A’.- Prolongación de la muralla antigua hacia el este. B.- Restos del segundo paramento, adosado a la muralla y construido a un nivel inferior.

C.- Tercer paramento adosado a las estructuras anteriores y construido a un nivel inferior que se constituye en la última remodelación (II AC aprox.). 2.- Alzado de la muralla talayótica. 3.- Alzado del paramento más moderno. 4.- Sección que visibiliza el desnivel existente entre la primera y la tercera muralla.

–62–

calizos de forma y tamaño irregular, sin apenas trabajar, aunque algunos de los sillares pueden presentar la cara exterior más o menos plana. Sus dimensiones son considerablemente menores a los bloques de las murallas talayóticas del periodo de apogeo. Estos sillares, aparentemente escuadrados y de forma muy tosca en sus lados, presentan una cierta tendencia a la disposición de hiladas paralelas dispuestas horizontalmente, divididas en tramos regulares de bloques en posición vertical de mayor tamaño (Guerrero et alii, 2002: 240; 2006: 143; Hernández y Aramburu, 2005: 131; ver figura 2-3). No hay duda de que nos encontramos ante una técnica local de aparejo ciclópeo de doble paramento, donde los sillares se trabajan como se había venido haciendo en siglos anteriores. No obstante, el sillar exterior aparece ahora escuadrado y retocado como en el interior, se reduce su tamaño, se organiza alternando líneas horizontales con otras verticales de mayor tamaño trabajadas solo en los lados. En este muro, la organización de los sillares, la cantería asociada a ellos y el modo de organizarlos en el paramento, son significativamente distintos a los otros dos, más antiguos. Igualmente, al contrario que los anteriores, los sillares descansan directamente sobre el pavimento sin un zócalo de piedra preexistente (Figura 2-3).

Presencia en otros contextos y posibles modos de interacción

La estrategia de intercalar pilares o losas verticales entre un aparejo menudo e irregular, normalmente dispuesto horizontalmente, ha sido ampliamente utilizada en el occidente mediterráneo, en aquellos territorios donde hubo una importante presencia fenicia y púnica13 (Elayi, 1980; Prados, 2003; Belen y Escaena, 1993: 152) y también en la arquitectura romana (Adam, 1989). Lamentablemente, el caso ebusitano, el más cercano geográficamente al Puig de Sa Morisca, apenas ha proporcionado datos sobre las estructuras arquitectónicas monumentales que formarían parte de la ciudad.

Este aparejo puede estar formado por pilares, o cadenas verticales de pilares, donde, en ocasiones, los sillares salen lateralmente formando una apariencia de cruz. Los paramentos colocados en los espacios intermedios suelen estar realizados en mampostería o sillarejo (Prados, 2003: 155-156). Así se ha documentado para el yacimiento de Niebla, cerca de la ciudad de Huelva: “A veces los sillares constituyen auténticos pilares formados por superposición de hiladas de un único bloque colocado a soga, y otras se distribuyen de forma menos sistemática en hiladas de uno o dos sillares, a soga o a tizón” (Belen y Escaena, 1993: 144). Dicha técnica tiene un origen oriental (Prados, 2003) y en

13. Las publicaciones se refieren a estos paramentos como opus africanum (Prados, 2003: 18) aunque probablemente es más exacto referirse a ella como muro de pilares (Belen y Escaena, 1993: 152)

–63–

occidente, su uso está atestiguado desde al siglo VIII AC, en el Cerro de San Pedro de Huelva (García, 1989), generalmente asociado a la construcción de obra pública como murallas y muros de contención. No obstante, este sistema constructivo se seguirá utilizando hasta bien entrado el cambio de era como se atestigua en el mundo romano, cuyo ejemplo más característico lo encontramos en la ciudad de Dougga (Adam, 1989). En el ámbito de influencia púnico, su uso está extendido a lo largo del siglo IV AC en todo el arco mediterráneo occidental (Prados, 2003: 156). Para el caso del arco levantino peninsular, estructuras de este tipo fueron erigidas, al menos hasta el siglo III y II AC, en yacimientos como el de Niebla (Belen y Escaena, 1993) o Cartagena (Marín 1998). En Carmona se documenta la construcción con este tipo de aparejo desde el siglo IV AC al I DC (Cardenete y Lineros, 1990; Cardenete et alii, 1991).

Muy posiblemente, en la manufactura indígena de la muralla del siglo II del Puig de Sa Morisca, los constructores retomaron la idea del muro de contención construido a diferentes alturas formando terrazas, y ante la presión ejercida por el poblado sobre los muros, se pensó en el uso de un paramento construido en fracciones, lo que permitía su reparación durante los posibles derrumbes que se pudieron producir a lo largo del tiempo14. Una doble evidencia en este sentido es la existencia de una abrupta pendiente con abundantes restos de derrumbes de roca y la apariencia del paramento no lineal en la fachada, al estar fabricado o reparado por segmentos. Si asumimos este planteamiento, los grupos indígenas no solo utilizaron una técnica que les era extraña, también conocían las técnicas más adecuadas para los diferentes problemas constructivos con los que se encontraban. No obstante, los constructores, si bien conocían estás técnicas, decidieron conscientemente introducir algunos nuevos elementos arquitectónicos, a la vez que mantenían otros, generando una práctica que, como hemos dicho, no era ni plenamente indígena, ni plenamente foránea, dando como resultado un nuevo tipo arquitectónico.

CONCLUSIONES

Se ha publicado mucho sobre la influencia púnica en la arquitectura indígena, principalmente para el levante y sur peninsular; no obstante, el caso de la isla de Mallorca, y más concretamente en la península de Santa Ponça, la dinámica es diferente. La construcción en adobe no sigue ninguna estandarización ni en las dimensiones de los bloques ni en el uso que se hace de los mismos. Igualmente, para la muralla en piedra del Puig de Sa Morisca, si bien presenta ciertas semejanzas con los muros de pilares de tradición

14. Fenómeno bien atestiguado en el mundo púnico y su área de influencia (Prados, 2003: 19).

–64–

arquitectónica fenicia y púnica, se trata de una factura netamente indígena como se evidencia en el sistema de extracción, cantería y tallado de la piedra. La innovación la encontramos en el modo de organizar los sillares del paramento, alternando gran aparejo con otro de pequeñas dimensiones. También en la falta de cimentación y en las soluciones estructurales para salvar los desniveles del terreno. En cambio, otras estrategias técnicas tradicionalmente utilizadas en la construcción de estos tipos de muros, como ausencia de basamentos y colocación de los sillares directamente sobre el suelo, uso de mampostería y tallado de los sillares, no fueron adoptadas.

Durante más de cinco siglos los indígenas del sur de Mallorca mantuvieron su tradición arquitectónica al margen de las influencias externas, solo a partir del siglo II AC parecen haber introducido algunos cambios, de forma aislada y en el sur de la isla, en sus técnicas constructivas. Estos cambios afectan a fenómenos muy concretos, posiblemente vinculados a las reparaciones estructurales de muros. Destaca, especialmente, la reparación y refuerzo de la antigua muralla del Puig de Sa Morisca, utilizando una estrategia que les permitió crear un muro de contención que podía ser reparado por partes (Prados, 2003: 153).

Cuando nos referimos al mundo de las ideas, como es el caso de los conocimientos técnicos, es mucho más difícil documentar cuales fueron con seguridad los nexos de conexión en el traspaso de dichos conocimientos técnicos. Parece fuera de toda duda que los protagonistas de estas innovaciones técnicas fueron los propios indígenas. Unas innovaciones que se limitarían a la introducción de nuevos métodos de organización de los paramentos, ya fuere con los muros de pilares verticales o en el uso de adobes. Creemos que en ningún caso se puede hablar de difusionismo en las técnicas, ni de la presencia de población venida de fuera, más bien de un protagonismo de la población local que adapta, rectifica o modifica formas de hacer que le son extrañas, pero que de alguna manera conoce. La utilización de estas técnicas supuso, o bien que población local se había desplazado fuera de la isla y conocía dichas prácticas, o bien que población foránea había llegado a la isla y había difundido los sistemas constructivos que le eran propios en su lugar de origen. En todo caso, el protagonismo e iniciática constructora siempre tuvo como protagonista a las comunidades locales.

Normalmente la reproducción autónoma de una técnica requiere de un largo proceso de aprendizaje, o al menos de la participación y práctica de la misma durante un periodo destacable de tiempo (Calvo y García Rosselló, 2014; Dobres, 2000; Lemonier, 1992). El practicante debe entrar directamente en contacto con la práctica para asimilar el modo en que organizar las secuencias, las operaciones, la gestualidad, el movimiento, la infraestructura,

–65–

o los requerimientos técnicos. No obstante, en la zona de Santa Ponça el modo parcial y no estandarizado, ni generalizado, en el que fueron introducidas estas nuevas estrategias constructivas, donde hay aportes técnicos de todas las partes, permite plantear que el constructor pudo participar solo temporalmente en el aprendizaje de estas técnicas. Unas técnicas que, al ser de amplia difusión, coincidirán en el tiempo en contextos indígenas del levante peninsular y en contextos púnicos y romanos del Mediterráneo occidental.

Las fuentes escritas nos relatan la salida de población local a otros contextos: levas de mercenarios, raptos de mujeres… (ver Quintana en este mismo volumen; Domínguez Monedero, 2004). A su vez, las evidencias materiales demuestran, muy probablemente, contactos con gentes de distintas procedencias (iberos, itálicos o cartagineses), más allá de que el control comercial con la isla estuviera en manos de Ebussus (Ramón, 2017; Calvo y Guerrero, 2011). Todos ellos, son evidencias claras del intercambio de ideas, de la movilidad de los grupos indígenas mallorquines y del contacto directo en la isla con gentes procedentes del exterior.

Finalmente, nos gustaría destacar que la supuesta hegemonía cultural de Ebussus, y en general del mundo púnico en los contextos indígenas mallorquines, no está suficientemente acreditada, al menos en lo que se refiere a las tradiciones arquitectónicas. No solo porque dichas manifestaciones se introduzcan muy tardíamente y de forma aislada en la isla, sino porque, como creemos que ocurre con otras prácticas, los supuestos modelos en los que se inspiran los grupos indígenas locales no son tales. Tal como plantea Prados (2003: 22), respecto a la arquitectura púnica, deberíamos hablar más de una cultura arquitectónica oriental en general, que de una fenicia en particular. Manifestaciones como el uso de adobes o muros de pilar no pueden considerase, ni de uso exclusivo, ni estrictamente originales del mundo púnico. En lo que se refiere a técnicas y materiales, éstas fueron utilizadas, difundidas y adoptadas por numerosos pueblos del Levante peninsular y el norte de África. A medida que vamos separando el foco del modelo púnico, en el que supuestamente se reflejaban los grupos locales, vamos viendo que son precisamente aquellas prácticas comunes a diferentes pueblos, y generalizadas en el Mediterráneo occidental, a las que empezaron a mirar los indígenas de la isla de Mallorca, con seguridad desde el siglo II AC.

–66–

BIBLIOGRAFÍA

ADAM, J.P. (1989): La construction Romaine. Matériaux et Techniques. Paris. ALBERO, D. y GARCÍA AMENGUAL, E. (2010): Caracterización arqueométrica de materiales arcillosos cerámicos y no cerámicos protohistóricos de Mallorca (900-123 a. C.), VIII Congreso Ibérico de Arqueometría, Teruel. BELEN, M. y ESCACENA, J.L. (1993): Influencia fenicia en la arquitectura antigua de

Niebla (Huelva). Trabajos de Prehistoria, 50. Madrid: 139-158. BHABHA, H. (1994): The Location of Culture, Routledge. BONET ROSADO, H. y PASTOR, I. (1984): Técnicas constructivas y organización del hábitat del Puntal dels Llops (Olocau, Valencia). Saguntum. 18. Valencia: 163-187. CALVO, M. y GUERRERO V. (2011): La cultura Postalayótica, en Calvo, M. y A.,

A (Eds.): Calvià Patrimonio Cultural. Calvià: 113–146. CALVO, M. (2009): Reflexiones en torno a los esquemas de racionalidad espacial reflejados en el paisaje durante la Prehistoria de Mallorca. Pyrenae 40 (2). Barcelona: 37–78. CALVO, M. y GARCÍA ROSSELLÓ, J. (2014): Acción técnica, interacción social y práctica cotidiana: propuesta interpretativa de la tecnología. Trabajos de Prehistoria 71 (1). Madrid: 7-22. CALVO, M.; GARCIA ROSSELLÓ, J.; ALBERO, D. y JAVALOYAS, D. (2015):

Practicas híbridas y espacios intermedios: los contextos cerámicos de la bahía de

Santa Ponça (Calvià, Mallorca) (s. II A.C.)”, en Ferrando, C. y Costa, B. (eds.), Im

Amicitia. Miscel·lània d’estudis en homenatge a Jordi H. Fernández. Treballs del museu arqueològic d’Eivissa i Formentera, 72. Eivissa, 113-132. CAMPS, J., VALLESPIR, A. (1998) El Turó de les Abelles. Col·lecció La Deixa 1,

Monografíes de Patrimoni Històric, Consell de Mallorca. Palma. CARDENETE, R. y LINEROS, R. (1990): Excavaciones arqueológicas practicadas en el solar nº 2 C/ Barbacana Alta. Carmona. Sevilla. Anuario Arqueológico de Andalucía 1988, III, Sevilla: 264-270. CARDENETE, R. ET ALLI (1991): Excavaciones arqueológicas de urgencia en el solar de la C/ Costanilla Torre del Oro s/nº, Carmona (Sevilla). Anuario Arqueológico de

Andalucía 1989, III. Sevilla: 563-574. DIETLER, M. (1997): The Iron Age in Mediterranean France: colonial encounters, entanglements, and transformation. Journal of World Prehistory 11: 269-358. DOBRES, M. A. (2000): Technology and social agency. Londres. DOMÍNGUEZ MONEDERO, A. (2004): Els baleàrics segons les fonts literàries grecoromanes, en Guerrero, V.M. (coord.): Historia de les Illes Balears. (vol. I) De la prehistòria i l’Antigitat al mòn islàmic, Edicions 62. Barcelona: 247-280.

–67–

ELAYI, J. (1980): Remarques sur un type de mur phénicien. Rivista di Studi Fenici,

VIII.2. Roma: 165-180. ENCINAS, J.A. (2006): “La Punta” (Pollença) yacimiento entre dos mundos, en Historia de las Islas Baleares (Vol. 16). Editorial Rey Sol. Palma: 80-89. FERNÁNDEZ, J. y COSTA, B. (2006): Ibiza fenicio-púnica, Historia de las Islas

Baleares Vol. III, Rey Sol. Palma. GALMÉS ALBA, A. (2015): Visibilidad y percepción en la construcción de un paisaje prehistórico. El caso de Calviá (Mallorca, Islas Baleares). Complutum, 26 (1).

Madrid: 173-188. GARCÍA, C. (1989): El urbanismo protohistórico de Huelva. Huelva Arqueológica,

X-XI/3. Huelva: 145-175. GARCÍA ROSSELLÓ, J. (2010): Análisis traceológico de la cerámica. Modelado y espacio social durante el Postalayótico (s. V-I AC) en la península de Santa Ponça (Calvià, Mallorca), Tesis doctoral inédita, Universitat de les Illes Balears, Palma. GUERRERO AYUSO, V. (1984): El asentamiento púnico de Na Guardis. Excavaciones

Arqueológicas en España 133. Madrid. GUERRERO AYUSO, V. (1985): Indigenisme i colonització púnica a Mallorca.

Ajuntament de Ses Salines, Mallorca. GUERRERO AYUSO, V. (1997): La colonización púnica de Mallorca. La documentación arqueológica y el contexto histórico, El Tall, Palma de Mallorca. GUERRERO AYUSO, V. y LÓPEZ PARDO, F. (2006): Gallos en la cámara de la muerte.

Aproximación a su significado en la necrópolis de la Edad de Hierro «Cometa dels

Morts» (Escorca, Mallorca). Mayurqa 31. Palma: 211-229. GUERRERO AYUSO, V.; CALVO TRÍAS, M. y SALVÁ SIMONET, B. (2002): La cultura Talayótica: una sociedad de la edad del hierro en la periferia de la colonización fenicia. Complutum 13. Madrid: 221-25. GUERRERO AYUSO, V.M.; CALVO TRIAS, M. y GORNÉS HACHERO, S. J. (2006):

Mallorca y Menorca en la Edad del Hierro. Historia de las Baleares Vol. II. Edit. Rey

Sol. Palma. HERNÁNDEZ-GASCH, J. y ARAMBURU, J. (2005): Murallas de la Edad del Hierro en la cultura Talayótica. El recinto fortificado del poblado de Ses Païses (Artà,

Mallorca). Trabajos de Prehistoria 62 (2). Madrid: 125-149. HERNÁNDEZ-GASCH, J. y QUINTANA, C. (2013): Cuando el vino impregnó la isla de

Mallorca: el comercio púnico-ebusitano y las comunidades locales durante la segunda mitad del siglo V y el siglo IV a.C. Trabajos de Prehistoria 70 (2). Madrid: 315-331.

–68–

LEMONNIER, P. (1992): Elements for an Anthropology of Technology. University of

Michigan, Museum of Anthropology. LULL, V.; MICÓ, R.; RIHUETE, C. y RISCH, R. (2012): 14ª Campanya d’Excavacions

Sistemàtiques al Jaciment Arqueològic de Son Fornés (Montuïri, Mallorca). Any 2011. Memòria de Patrimoni Cultural. Consell Insular de Mallorca. MARÍN BAÑO, C. (1998): Un modelo estratigráfico de la Cartagena púnica: la muralla de Qart-Hadast. Anales de Prehistoria y Arqueología 13-14: 121-140. PRADOS MARTÍNEZ, F. (2003): Introducción al estudio de la Arquitectura Púnica.

Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid. Madrid. PERELLÓ MATEO, L. (2017): Tecnología Metalúrgica del cobre y bronce durante el periodo Postalayótico en Mallorca (ca. S. VI aC- s. I aC). Tesis Doctoral. Universitat de les Illes Balears. PÉREZ-JUEZ, A.; GOLDBERG, P. y CABANES, D. (2011): Estudio interdisciplinar del hábitat post-talayótico: bioarqueología, geoarqueología y registro arqueológico, en Actes de la V Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (16 al 18 d’abril de 2009). Arqueomediterrània 12/2011. Calafell. 139-149. PIGA, G. et alii. (2010): Cremation practices coexisting at the S’Illot des Porros

Necropolis during the Second Iron Age in the Balearic Islands (Spain). Journal of

Comparative Human Biology 61: 440–452. RAMON, J. (2014): Arquitectura urbana y espacio doméstico en la ciudad Púnica de Ibiza, en Costa, B. y Fernández, J.H. (eds.), XXVIII Jornadas de Arqueología

Fenicio-Púnica. Treballs del Museu Arqueologic d’Eivissa i Formentera 70. Eivissa: 191-217. RAMON, J. (2017): Pecios y ¿colonias? materiales púnicos en las islas Baleares, en

Prados et alii (eds.): Menorca entre fenicios y púnicos. Universidad de Murcia.

Murcia: 41-84. SALVÀ, B. y HERNÁNDEZ, J. (2009): Los espacios domésticos en las Islas Baleares durante las edades del bronce y del hierro. De la sociedad naviforme a la talayótica, en Actes de la IV Reunió Internacional d’Arqueologia de Calafell (6 al 9 de marzo de 2007). Arqueomediterrània, 11. Calafell: 299-321. SÁNCHEZ, A. (1999): Las técnicas constructivas con tierra en la arqueología prerromana del País Valenciano. Quaderns de Prehistória i Arqueología de Castelló, 20. Castelló: 161-188. VAN DOMELEN, P. (2006): Colonial Matters. Material Culture and Postcolonial Theory in Colonial Situations, en Tilley, C.; Keane, W.; Kuechler, S.; Rowlands, M. y Spyer,

P. (eds.), Handbook of Material Culture. Sage, Londres: 104-124.

–69–