ÁREA

MANUAL

ÁREA

MANUAL

Bacharela e licenciada em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). Mestra e Doutora em Letras (Filologia e Língua Portuguesa) pela USP. É autora de coleções didáticas de Língua Portuguesa e atua como professora de Língua Portuguesa na rede particular de ensino.

Bacharela em Comunicação Social pela Faculdade Cásper Líbero. Pós-graduada no curso de especialização “O livro para a infância: processos contemporâneos de criação, circulação e mediação” pela Faculdade Conectada (Faconnect). Atua no mercado editorial e é professora particular de Língua Portuguesa. É autora de livros infantojuvenis.

Bacharela em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). Mestra em Letras (Teoria Literária e Literatura Comparada) pela USP. Especialista em Psicopedagogia (Práticas educacionais e contextos de intervenção) pelo Instituto Singularidades. Atua como professora de Língua Portuguesa e como psicopedagoga.

ÁREA DO CONHECIMENTO: LINGUAGENS E SUAS TECNOLOGIAS 1

Copyright © Claudia Bergamini, Lígia Maria Marques, Marília Westin, 2024

Direção-geral Ricardo Tavares de Oliveira

Direção de conteúdo e negócios Cayube Galas

Direção editorial adjunta Luiz Tonolli

Gerência editorial Roberto Henrique Lopes da Silva e Nubia de Cassia de M. Andrade e Silva

Edição Ana Luiza Martignoni Spínola (coord.)

Lilian Ribeiro de Oliveira, Roberta Donega Silva, Andreia Pereira

Preparação e revisão Maria Clara Paes (coord.)

Ana Carolina Rollemberg, Cintia R. M. Salles, Denise Morgado, Desirée Araújo, Eloise Melero, Kátia Cardoso,

Márcia Pessoa, Maura Loria, Veridiana Maenaka, Yara Affonso

Produção de conteúdo digital João Paulo Bortoluci

Gerência de produção e arte Ricardo Borges

Design Andréa Dellamagna (coord.)

Sergio Cândido (criação), Ana Carolina Orsolin, Andréa Lasserre, Laís Garbelini

Projeto de capa Sergio Cândido

Imagem de capa Willy Mobilo / Alamy / Fotoarena

Arte e produção Rodrigo Carraro (coord.)

Leandro Brito

Diagramação 2 Estúdio Gráfico

Coordenação de imagens e textos Elaine Bueno Koga

Licenciamento de textos Erica Brambila

Iconografia Erika Neves do Nascimento, Leticia dos Santos Domingos (trat. imagens)

Ilustrações André Ducci, Andrea Ebert, Carlos Caminha, Daniel Almeida, Felix Reiners, Flavio Remontti, Luciano Tasso, Sonia Vaz

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) (Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Bergamini, Claudia Língua Portuguesa Por Toda Parte: 1º ano. Claudia Bergamini; Lígia Maria Marques; Marília Westin. 1. ed. São Paulo: FTD, 2024.

Componente curricular: Língua Portuguesa. Área do conhecimento: Linguagens e suas Tecnologias.

ISBN 978-85-96-04682-4 (livro do estudante)

ISBN 978-85-96-04683-1 (manual do professor)

ISBN 978-85-96-04688-6 (livro do estudante HTML5)

ISBN 978-85-96-04689-3 (manual do professor HTML5)

1. Língua Portuguesa (Ensino médio) I. Marques, Lígia Maria. II. Westin, Marília. III. Título.

24-228238

Índices para catálogo sistemático:

CDD-469.07

1. Língua portuguesa : Ensino médio 469.07

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Todos os direitos reservados à

EDITORA FTD

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300

Caixa Postal 65149 – CEP da Caixa Postal 01390-970 www.ftd.com.br central.relacionamento@ftd.com.br

Em respeito ao meio ambiente, as folhas deste livro foram produzidas com fibras obtidas de árvores de florestas plantadas, com origem certificada.

Impresso no Parque Gráfico da Editora FTD CNPJ 61.186.490/0016-33

Avenida Antonio Bardella, 300 Guarulhos-SP – CEP 07220-020 Tel. (11) 3545-8600 e Fax (11) 2412-5375

Caro estudante,

Esta coleção foi pensada e escrita para que sua vivência em uma nova fase de estudos – o Ensino Médio – seja repleta de conhecimento, curiosidade, experiências e práticas. O nosso objetivo é oferecer repertório e reflexões, para que, ao final desse percurso de estudos, você se sinta capaz de continuar sua trajetória educacional e seguir um caminho profissional, tornando-se consciente do protagonismo e da autonomia conquistados.

A literatura, nesta coleção, apresenta-se como uma ferramenta de diálogo entre diversos contextos históricos e visões de mundo. O trabalho proposto explora o campo de atuação social artístico-literário por meio de uma perspectiva intertextual, compreendendo a conexão entre as diferentes estéticas literárias em língua portuguesa e proporcionando uma reflexão crítica sobre o modo como as relações de poder se estabelecem entre diferentes obras, autores ou contextos de produção.

O estudo dos gêneros textuais procura incentivar a sua interação com uma diversidade de textos orais, escritos, multissemióticos e multimodais utilizados em situações comunicativas igualmente variadas. A proposta é a de que esse estudo perpasse pela análise do conteúdo temático, do estilo, da construção composicional e do contexto de produção de cada gênero textual, incentivando a compreensão de diferentes funções e propósitos do uso da língua.

Esse percurso didático é permeado pela língua e pela linguagem. Por isso, propomos a análise linguística de textos que proporcionem a você a compreensão não somente da norma-padrão mas também dos usos dos conhecimentos linguísticos como um instrumento de poder e de legitimação de discursos que permita a você participar da sociedade de forma proficiente, por meio da produção de textos orais e escritos.

Convidamos você a participar das propostas de estudo com dedicação e presença efetiva, a fim de garantir a aprendizagem significativa de todas essas experiências escolares.

As autoras

Os volumes desta coleção são organizados em seis capítulos. No início de cada um deles, a Abertura traz uma imagem e atividades que se relacionam com o tema a ser desenvolvido. Nessa abertura, você encontrará o boxe

Projeto em vista, que visa dar dicas sobre etapas da seção

Oficina de Projetos, presente ao final do livro, e apresenta os principais campos de atuação social da Base Nacional

Comum Curricular (BNCC) e os Temas Contemporâneos Transversais (TCTs) abordados no capítulo.

Os capítulos são organizados em quatro seções principais que buscam ampliar e aprofundar seu repertório em relação aos principais eixos do ensino de Língua Portuguesa: Estudo Literário, Estudo do Gênero Textual, Estudo da Língua e Oficina de Texto.

Literário e Diálogos

A seção Estudo

Literário tem o objetivo de apresentar textos de diferentes épocas literárias, trazendo atividades de reflexão, interpretação e análise. Na subseção Diálogos, você terá oportunidade de conhecer textos mais contemporâneos e estabelecer relações entre os momentos literários abordados.

Textual e Diálogos

Mais adiante, a seção Estudo do Gênero Textual apresenta uma diversidade de gêneros textuais, proporcionando um aprofundamento em textos de diversos campos de atuação social. Nesse caso, a subseção Diálogos busca apresentar textos que estabeleçam relações importantes com o gênero textual estudado.

A seção Estudo da Língua apresenta, de modo reflexivo, os diversos conhecimentos linguísticos depreendidos de textos das diversas práticas sociais, para aprimorar e aprofundar seu conhecimento quanto aos usos da língua.

Literária e Oficina de Texto

As seções Oficina Literária e Oficina de Texto têm como objetivo propor produções de escrita e de oralidade para você pôr em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do capítulo.

Conexões com é a seção que busca integrar os conhecimentos de Língua Portuguesa com outros componentes curriculares.

Neste volume, você também vai encontrar diversos boxes.

PRIMEIRO OLHAR

Primeiro olhar antecipa hipóteses e conhecimentos prévios acerca do texto que será lido.

Biografia apresenta um pequeno texto sobre autores e artistas que aparecem no capítulo.

Buscar referências apresenta indicações culturais diversas.

AMPLIAR

Na seção Oficina de Projetos, você terá a oportunidade de realizar, com seus colegas, etapas, procedimentos e ações para construir, de modo coletivo, um produto relevante para seu crescimento pessoal e para a vida em comunidade.

Por fim, as seções Estudo em Retrospectiva e De olho no Enem e Vestibular buscam finalizar o capítulo com o objetivo de promover uma autoavaliação dos conhecimentos propostos no capítulo, além de proporcionar a compreensão e a prática de atividades do Enem e de vestibulares de renome no país.

Os ícones a seguir identificam os diferentes tipos de objetos educacionais digitais presentes neste volume. Esses materiais digitais apresentam assuntos complementares ao conteúdo trabalhado na obra, ampliando a aprendizagem.

Ampliar acrescenta informações importantes relacionadas ao assunto em estudo.

RETOMADA

Conceito e Retomada trazem os conceitos mais importantes do capítulo.

REFLETIR E ARGUMENTAR

Refletir e argumentar busca auxiliar na ampliação de seus conhecimentos por meio da argumentação.

MUNDO do TRABALHO

Mundo do trabalho tem o objetivo de apresentar diferentes profissões.

ENTRE GÊNEROS

Entre gêneros estabelece relações entre gêneros textuais do capítulo ou entre estes e outros vistos anteriormente.

Os sites indicados nesta obra podem apresentar imagens e eventuais textos publicitários junto ao conteúdo de referência, os quais não condizem com o objetivo didático da coleção. Não há controle sobre esses conteúdos, pois eles estão estritamente relacionados ao histórico de pesquisa de cada usuário e à dinâmica dos meios digitais.

Estudo Literário – Quinhentismo 10

Carta ao rei D. Manuel, Pero Vaz de Caminha ......... 10

Diálogos Expressão literária indígena 15

“Suspiro de Gaia”, Ailton Krenak 15

Conexões com História – Formação dos quilombos no Brasil 19

Estudo do Gênero Textual – Roteiro de podcast ......... 21

“A ciência é para todos“ (Podcast Ciência Suja) 21

Diálogos A união entre jornalismo e ciência 29

“Discurso jornalístico e discurso científico” (

Estudo da Língua – Conceitos fundamentais do estudo linguístico

Diálogos Os diferentes saberes

de floresta“, Tiago Hakiy

Estudo do Gênero Textual – Infográfico 58

“De onde vem o guaraná. E onde ele é produzido”, Gabriel Zanlorenssi, Giovanna Hemerly e Mariana Froner (Nexo) 58

Diálogos O hipertexto e a rede de informações 66

“Os filhos do guaraná”, Sônia da Silva Lorenz (Povos Indígenas do Brasil) 66

Conexões com Matemática – Análise de gráficos em provas

da Língua – Multiletramentos

Oficina Literária – Voz narrativa no romance 140

Conexões com Arte – O olhar sobre o indígena 142

Estudo do Gênero Textual – Resenha crítica 143

“‘O som do rugido da onça’: Um romance assombroso e com ferocidade animal“, Stefania Chiarelli (O Globo) 143

Diálogos Mensagem eletrônica – A democratização da opinião do leitor 152

Postagem em rede social de Marina Silva 152

Estudo da Língua – Verbos – Parte I 153

Modo indicativo e seus tempos ............................ 154

Classificação dos verbos ..................................... 156

Vozes verbais 157

Sintagma verbal 158

A língua em uso 159

Atividades ......................................................... 159

Oficina de Texto – Resenha crítica 160

Estudo em Retrospectiva 163

De olho no Vestibular 164

Diversidades e identidades nas práticas sociais ............ 166

Estudo Literário – A mulher negra na poesia contemporânea 168

“Nunc obdurat et tunc curat ”, Jarid Arraes 168

Diálogos Expressões poéticas da juventude 174

“Eu gostaria de escrever sem estar com raiva”, Midria .............................................................. 175

Conexões com Biologia – Mulheres negras na ciência 179

Estudo do Gênero Textual – Relato de experiência vivida 181

Quando me descobri negra, Bianca Santana 181

Diálogos O relato da experiência vivida por meio da escrita 188

A viagem inútil, Camila Sosa Villada 188

Estudo da Língua – Verbos – Parte II 190

Modo subjuntivo ............................................... 190

Subjuntivo como modalizador textual ................... 193

Voz passiva e modalização 194

A língua em uso 195

Modo imperativo 196

Modalização do imperativo 197

Atividades 198

Oficina de Texto – Relato de experiência vivida 200

Estudo em Retrospectiva 202 De olho no Vestibular 203

CAPÍTULO

Estudo Literário – A memória na literatura negra contemporânea 206

“Os pés do dançarino”, Conceição Evaristo 206 Diálogos Rap e literatura 211

“A coisa tá preta”, Rincon Sapiência 212

Oficina Literária – Conto ...................................... 215

Conexões com Sociologia – Juventude negra, consciência e memória 217

Estudo do Gênero Textual – Discurso de posse 219

Discurso de posse de Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Letras 219

Diálogos As marcas de dois discursos 229

“‘Eu tenho um sonho’: há 55 anos, Martin Luther King proferia discurso histórico” (Brasil de Fato) 229

Estudo da Língua – Figuras sonoras: onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia

Variação linguística: conceito e tipos

A língua em uso

231

233

236 Atividades

Oficina de Texto – Discurso de posse

237

238

Estudo em Retrospectiva 240

De olho no Vestibular

241

Oficina de Projetos – Agência de checagem de notícias 242

Referências bibliográficas comentadas 253

Vídeo: Tradição oral na literatura brasileira 15

Podcast: Ciência na mídia: novos desafios 29

Carrossel de imagens: Diferentes saberes 52

Mapa clicável: As quatro línguas mais faladas no mundo em 2024 113

Podcast: Nós falamos português ou pretuguês? 113

Vídeo: Comunidades linguísticas no Brasil 116

Infográfico clicável: Realismo animista

138

Infográfico clicável: Foco narrativo 140

Vídeo: Registrar e compartilhar experiências 181

Carrossel de imagens: Diários na literatura 189

Podcast: Sobrevivendo no inferno: um clássico do rap brasileiro 213

Infográfico clicável: Discurso político 238

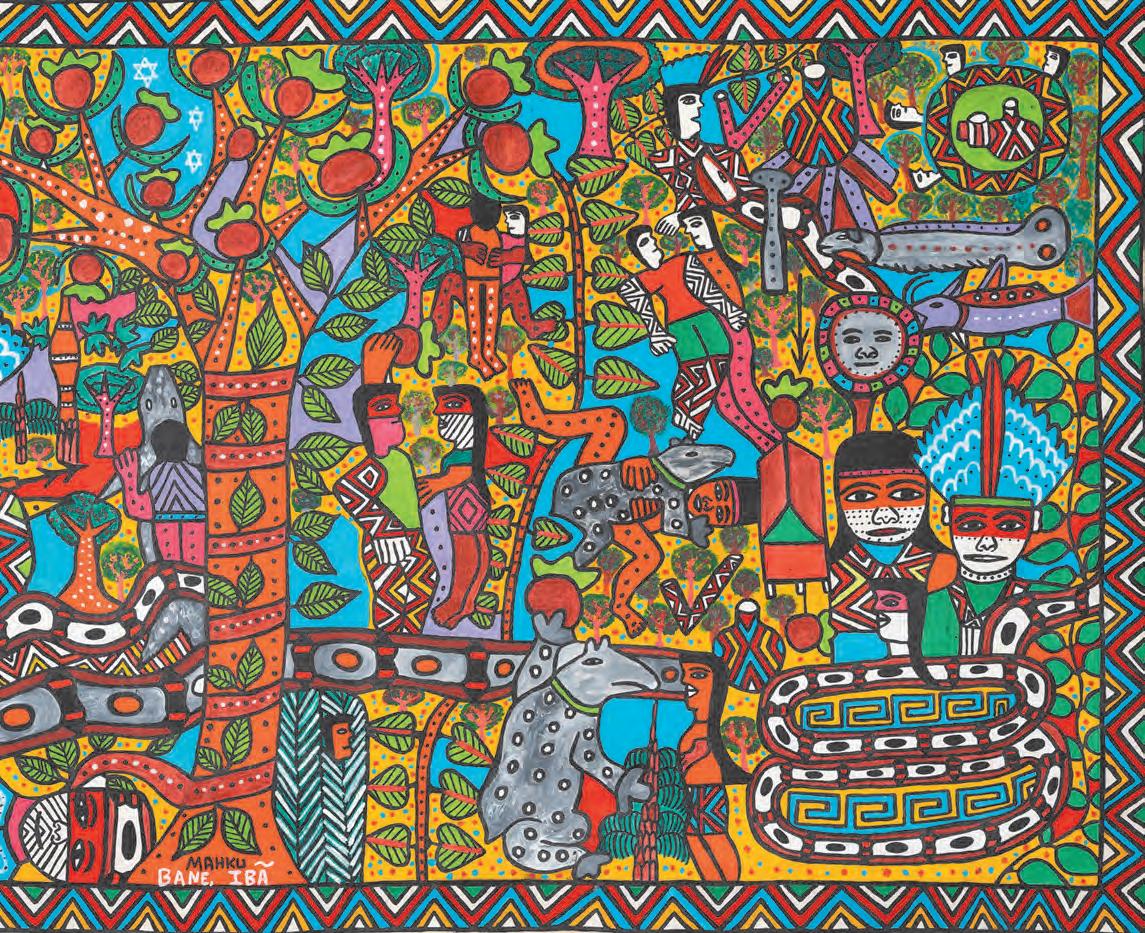

Com base em seus conhecimentos e na obra produzida por integrantes do Movimento dos Artistas Huni Kuin (Mahku), responda às questões a seguir.

1. Quais elementos mais chamaram a sua atenção ao observar a obra? Como você interpreta esses elementos, considerando sua perspectiva e suas experiências culturais?

2. A obra dos artistas huni kuin apresenta imagens que valorizam a identidade cultural desse povo. Em sua opinião, como a representação de diferentes culturas e grupos minoritários é tratada na literatura brasileira? Você pode dar exemplos de como esses grupos são representados, tanto de forma positiva quanto negativa?

3. A representação cultural pode ser divulgada de muitas maneiras, por meio da arte –como na imagem –, da literatura, dos textos científicos e midiáticos etc. Como podcasts, especificamente, podem contribuir para a disseminação cultural dos povos indígenas?

4. O Brasil é um país com uma rica diversidade linguística, incluindo muitas línguas indígenas que enfrentaram desafios históricos, como a supressão e a marginalização ao longo dos séculos. Com base nisso, como você avalia o espaço e o papel das línguas indígenas no país atualmente?

1. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes realizem descrições e interpretações da obra a partir da observação da imagem e de seu repertório, identificando como temática principal a narrativa do mito huni kuin relacionada ao surgimento da bebida sagrada nixi pae. Além dos elementos da obra, espera-se que eles utilizem conhecimentos prévios e as informações apresentadas na legenda.

2. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes apresentem exemplos de representações positivas e negativas, refletindo a diversidade de experiências e visões encontradas na literatura. É importante considerar que a representação de grupos minoritários pode variar amplamente e que há exemplos de representações tanto estereotipadas quanto respeitosas.

• C ampo artístico-literário

• C ampo das práticas de estudo e pesquisa

Transversal

• Multiculturalismo: Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras

3. Os podcasts, como mídias em áudio, possibilitam a reprodução de aspectos orais da cultura, o que, no caso dos povos indígenas, contribui para a disseminação de suas tradições, seus modelos, suas narrativas, entre outros aspectos que formam as culturas ágrafas e sedimentadas na oralidade.

Avance até as páginas finais deste volume e faça uma leitura completa da Oficina de projetos , conhecendo em detalhes o tema e os passos que deverão ser seguidos para a construção de uma agência de checagem de notícias. Em seguida, inicie a primeira etapa do projeto, “Estudar a proposta”.

4. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes discutam a situação atual das línguas indígenas no Brasil, levando em consideração os esforços de movimentos culturais e de políticas públicas para preservação e valorização dessas línguas. A resposta deve refletir o conhecimento prévio do estudante sobre o reconhecimento e a continuidade das línguas indígenas na sociedade contemporânea.

■ KUIN, Ibã Huni et al. Yube Inu Yube Shanu [Mito do surgimento da bebida sagrada nixi pae]. 2020. Acrílica sobre tela, 122,5 cm × 207,5 cm. Museu de Arte de São Paulo.

Pero Vaz de Caminha foi um fidalgo e escrivão português que a companhou a expedição de Pedro Álvares Cabral. Pouco se sabe sobre a sua vida privada. Antes de acompanhar a expedição p ortuguesa, em 1476, Caminha foi mestre da balança da Casa da Moeda; em 1497, foi n omeado vereador da Câmara Municipal do Porto pelo rei de Portugal, D. Manuel I

■ Retrato do autor.

MELLO, Francisco Aurélio de Figueiredo e. Pero Vaz de Caminha lê a carta endereçada a Dom Manuel I. 1900. Mural pintado a óleo, 57 cm × 45 cm. Palácio Tiradentes, Rio de Janeiro (RJ).

estimar: fazer menção de. fuso: bobina de madeira. roque: torre do xadrez. corredio: liso. tosquia: corte de cabelo. sobrepente: acima da sobrancelha.

solapa: cobertura formada pelo cabelo, como uma franja. fonte: cada um dos lados da testa.

coto: medida do cotovelo à mão, aproximadamente dois palmos.

toutiço: nuca.

Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que as descrições poderão apresentar elementos próprios do território em que hoje se encontra Porto Seguro – como a paisagem, a vegetação e a riqueza natural.

Você lerá um trecho da Carta ao rei D. Manuel escrita pelo escrivão português Pero Vaz de Caminha (1450-1500) no contexto da chegada dos portugueses ao território hoje conhecido como Brasil. A carta foi redigida em 1500 no atual município de Porto Seguro, no estado da Bahia. É tida como o primeiro registro escrito sobre as características naturais do território e de seus habitantes originários. Ela apresenta detalhes da viagem expedicionária do navegador português Pedro Álvares Cabral (1467-1520), relata o primeiro contato dos portugueses com os indígenas e discorre sobre as possibilidades econômicas que o território oferecia para o reino de Portugal.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

Antes de iniciar a leitura da carta, discuta com os colegas as questões a seguir.

• Com base em seu repertório pessoal e em seus conhecimentos de História do Brasil, como você imagina que o território que viria a ser o Brasil será descrito na carta de Pero Vaz de Caminha? Explique.

• Ainda com base em seus conhecimentos, como você acredita que os indígenas serão descritos pelo autor no decorrer da carta? Discuta sua resposta com a turma.

A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem-feitos. Andam nus, sem nenhuma cobertura. Nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas; e estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam, ambos, os beiços de baixo furados e, metidos por eles, ossos. Ossos brancos, do comprimento duma mão travessa, da grossura dum fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço; e o que lhes fica entre o beiço e os dentes é feito como um roque de xadrez, e em tal maneira o trazem ali encaixado que não os magoa, nem lhes estorva a fala, nem comer, nem beber.

Os cabelos seus são corredios , e andavam tosquiados, de tosquia alta, mais que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por baixo da solapa , de fonte a fonte para detrás, uma maneira de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. A qual andava pegada nos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda como cera, e não no era. De maneira que andava a cabeleira muito redonda e muito basta, e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam as diferenças entre os portugueses e os indígenas tanto do ponto de vista físico quanto do cultural. Durante a discussão, é importante incentivar os estudantes a desenvolver um pensamento crítico sobre a forma como essas diferenças podem se manifestar na carta, tendo em vista o contexto da colonização portuguesa.

O Capitão, quando eles vieram, estava assentado em uma cadeira, uma alcatifa aos pés por estrado, e bem-vestido, com um colar de ouro muito grande ao pescoço. Sancho de Tovar, Simão de Miranda, Nicolau Coelho, Aires Correia, e nós outros que aqui na nau com ele imos, assentados no chão, por essa alcatifa. Acenderam-se tochas; entraram e não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao Capitão nem a ninguém. Porém um deles pôs olho no colar do Capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar. Como que nos dizia que havia em terra ouro. E também viu um castiçal de prata, e assim mesmo acenava para a terra e então para o castiçal, como que havia também prata.

[…]

Viu um deles umas contas de rosário, brancas; acenou que lhas dessem, folgou muito com elas, e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e então para as contas e para o colar do Capitão, como que dariam ouro por aquilo.

Isto tomávamos nós assim por o desejarmos; mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque não lho havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhas dera. […]

[…]

[…] E, segundo o que a mim e a todos pareceu, esta gente não lhes falece outra coisa para ser toda cristã, senão entender-nos, porque assim tomavam aquilo que nos viam fazer, como nós mesmos, por onde nos pareceu a todos que nenhuma idolatria, nem adoração têm. E bem creio que, se Vossa Alteza aqui mandar quem mais entre eles devagar ande, que todos serão tornados ao desejo de Vossa Alteza. E por isso, se alguém vier, não deixe logo de vir clérigo para os batizar, porque já então terão mais conhecimento de nossa fé pelos dois degredados que aqui entre eles ficam, os quais hoje também comungaram ambos. […]

alcatifa: tapete grande. estrado: estrutura plana construída para formar um piso elevado. rosário: colar com 165 contas que representam orações no catolicismo. folgar: divertir-se. degredado: exilado, aquele que foi obrigado a viver fora do país de origem.

comungar: receber o sacramento católico da comunhão.

chã: plano.

Respostas pessoais. Na carta, os indígenas são descritos como pessoas que não utilizavam roupas, tinham cabelos lisos e usavam adereços nos lábios e enfeites de penas na cabeça.

Respostas pessoais.

Durante a explicação, espera-se que os estudantes reconheçam que a natureza do Brasil é descrita como ampla, vasta e repleta de árvores, com clima agradável e

Respostas pessoais.

Durante a explicação, espera-se que os estudantes percebam que as descrições da natureza revelam que o interesse dos portugueses em relação ao território brasileiro é a exploração de recursos naturais, evidenciada pela procura por ouro e prata, e a utilização da terra para plantio, evidenciada pelo trecho “querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem”.

[…]

Esta terra, Senhor, me parece que da ponta que mais contra o sul vimos até outra ponta, que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas por costa. Traz, ao longo do mar, nalgumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas; e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. De ponta a ponta, é toda a praia uma palma, muito chã e muito formosa.

Pelo sertão nos pareceu, do mar, muito grande, porque, a estender os olhos, não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa.

Nela, até agora, não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem nenhuma coisa de metal nem de ferro; nem lho vimos. Porém a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de Entre-Douro-e-Minho, porque neste tempo de agora os achávamos como os de lá.

Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.

Porém o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar.

BRAGA, Rubem. Carta ao rei D. Manuel. [Adaptado da obra de] Pero Vaz de Caminha. Ilustrações: Maurício Veneza. Rio de Janeiro: BestBolso, 2015. E-book. Localizável em: parte 1.

1. O modo como os indígenas são retratados nos parágrafos iniciais da carta se assemelha ao que foi discutido por você e seus colegas nas atividades propostas no boxe Primeiro olhar? Justifique.

2. Ao longo da carta, o autor destaca informações sobre a paisagem do território no qual aportou. Tendo em vista essas informações, responda às questões a seguir.

a) O modo como a natureza é descrita nesses parágrafos corresponde ao que foi imaginado por você durante a realização das atividades do boxe Primeiro olhar? Explique.

b) Em sua opinião, tais informações permitem ao leitor identificar qual seria o interesse dos portugueses pelo território onde hoje fica o Brasil? Justifique.

A carta escrita por Pero Vaz de Caminha em 1500 é considerada um documento histórico importante da época da expansão marítima portuguesa, porém ela ficou guardada por muitos anos junto aos documentos régios portugueses, vindo a público no início do século XIX. Ao longo do tempo, a carta recebeu diversas versões e edições, sendo publicada com vários títulos, como Carta ao rei D. Manuel, Carta de achamento do Brasil, A Carta, entre outros. Essas diferenças são possíveis, já que o gênero carta não exige um título, ficando a encargo da pessoa que edita o documento a decisão de nomeá-lo.

3. Analise o título dessa publicação da carta de Pero Vaz de Caminha.

a) Quem é o destinatário da carta, ou seja, a quem a carta foi enviada?

A carta foi enviada ao rei D. Manuel.

b) De que modo essa informação contribui para a compreensão da carta? Explique.

Espera-se que os estudantes percebam que reconhecer o destinatário da carta ajuda o leitor a acessar seus conhecimentos prévios e, com base neles, relacionar a carta ao seu contexto de produção, facilitando o processo de leitura e a interpretação das informações.

4. b) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes reconheçam que a escolha de tais palavras objetivam enfatizar a abundância das águas brasileiras. O autor da carta utiliza o exagero como recurso linguístico, expresso pelo termo infindas, para criar uma imagem de riqueza natural. É possível que os estudantes reconheçam que a escolha dos termos parece ter sido proposital, com o intuito de direcionar a imaginação do leitor para a compreensão de que, nas terras brasileiras, as águas nunca se esgotam.

4. Releia o trecho a seguir, retirado da carta de Pero Vaz de Caminha. Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela tudo, por bem das águas que tem.

a) No trecho, o escrivão faz uso de algumas palavras para atribuir características ao termo águas. Transcreva, no caderno, tais palavras

As palavras são muitas e infindas.

b) De que maneira as palavras escolhidas para descrever o termo águas direcionam a imaginação do leitor? Em sua opinião, esse direcionamento foi elaborado de propósito pelo autor da carta? Identifique por quais motivos ele pode ter utilizado esse recurso linguístico.

Estudo da literatura

A literatura é uma forma de expressão artística que se dá principalmente pela linguagem verbal, escrita ou oral. Em textos literários, as palavras são escolhidas de modo a gerar sensações, criar imagens mentais e envolver o leitor. Para facilitar o estudo dessa área, os textos literários são categorizados em movimentos literários. Textos de um mesmo movimento costumam apresentar características semelhantes entre si, refletindo o modo como o pensamento se organizava no período histórico e social em que foram escritos. A semelhança entre características literárias de diferentes autores, mas associados ao mesmo movimento, está atrelada ao contexto de produção, evidenciando organizações políticas, sociais, territoriais e pessoais. Características consideradas comuns a determinado movimento podem ser resgatadas por autores associados a outros movimentos literários, mesmo que sejam de diferentes períodos históricos, e desenvolvidas propositalmente a partir de outra estética literária, estabelecendo diálogos entre obras.

5. A carta de Caminha foi produzida com a finalidade informativa, relatando a expedição marítima e as características do território alcançado. No entanto, devido a alguns aspectos da carta, ela também é reconhecida por sua relevância histórica e literária. Em sua opinião, quais aspectos da carta contribuem para essa valorização literária? Explique no caderno e, em seguida, compartilhe sua resposta com os colegas.

A divisão da literatura em movimentos literários é, muitas vezes, um recurso didático. Muitos deles foram estabelecidos em momento posterior ao da produção das obras literárias que os representam, com o intuito de facilitar o estudo e a identificação de contextos de produção e de características literárias. O Quinhentismo (1500-1601) é um exemplo disso, já que os textos relacionados a esse movimento foram escritos com outras finalidades, como a comunicativa ou a catequizadora. Os autores representantes desse período não pensaram em seus textos a partir de uma estética preestabelecida, mas sim de acordo com sua função social. Por estarem inseridos em um mesmo contexto, é possível identificar características comuns, como linguagem e ponto de vista social. Por outro lado, há movimentos que foram pensados e organizados por seus representantes, como é o caso do Romantismo, no século XIX.

O Quinhentismo foi considerado como movimento literário séculos após a composição dos textos que o representam. O período foi assim denominado com a intenção de reunir manifestações textuais de autores portugueses sobre o território que viria a ser o Brasil. Essa manifestação literária é composta de três vertentes: as narrativas de viagem, a Literatura de Catequese e a Literatura de Informação, da qual a carta de Caminha é exemplo.

Literatura de Catequese

A Literatura de Catequese compreende os textos escritos por padres jesuítas para a evangelização dos indígenas no período colonial. Ela é composta de peças de teatro, poemas religiosos e textos de catecismo. Um de seus maiores representantes foi o padre jesuíta espanhol José de Anchieta (1534-1597).

5. Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

7. b) Os portugueses compreendiam os gestos dos indígenas conforme lhes convinha, explicitando o ponto de vista de que os colonizadores pretendiam lucrar às custas dos indígenas, além de mostrar que estes não estavam dispostos a dar itens sem receber nada em troca. O trecho que explicita isso é: “Isto tomávamos nós assim por o desejarmos; mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não queríamos nós entender, porque não lho havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhas dera”.

A Literatura de Informação é composta de textos em prosa, principalmente cartas e crônicas, que visavam relatar as características do território a ser apropriado. Devido ao seu caráter informativo, alguns pesquisadores reconhecem tais manifestações como puramente históricas. Entretanto, outros observam que esses escritos representam a paisagem, os indígenas e os primórdios do processo de colonização do território.

Os recursos temáticos e estéticos do Quinhentismo, além do estilo de escrita utilizado pelos autores da época, ajudaram a disseminar uma visão estereotipada e colonizadora sobre o território brasileiro e seus habitantes originários. Tal visão é perceptível na produção literária de autores de movimentos literários subsequentes, como o Romantismo, que revisitou a formação da nação brasileira a partir da figura do indígena do tempo pré-colonial.

O Karaíba: uma história do pré-Brasil

■ Capa do livro.

O livro, escrito por Daniel Munduruku (1964-) e publicado pela primeira vez em 2010, apresenta uma perspectiva ficcional de como seria o Brasil antes da chegada dos portugueses. A obra busca repensar a história do território por meio do olhar do indígena, valorizando sua organização social, política e cultural.

MUNDURUKU, Daniel. O Karaíba: uma história do pré-Brasil. Ilustrações: Mauricio Negro. São Paulo: Melhoramentos, 2018. Capa. REPRODUÇÃO/MELHORAMENTOS

7. a) Os gestos foram utilizados como recurso de comunicação, conforme demonstra o trecho: “Porém um deles pôs olho no colar do Capitão, e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar. Como que nos dizia que havia em terra ouro”.

6. No terceiro parágrafo do texto, é evidenciado que os indígenas não reconheceram o Capitão como uma figura hierárquica.

a) Transcreva, no caderno, um trecho que comprove essa afirmação.

b) O que o trecho transcrito sugere sobre o modo de organização dos indígenas na percepção dos portugueses? Levante hipóteses e explique-as.

6. a) “não fizeram nenhuma menção de cortesia, nem de falar ao Capitão nem a ninguém.”

Reúna-se com um colega para responder à questão 7.

7. O contato inicial entre os portugueses e os indígenas é descrito nos parágrafos 3 a 5 do texto.

a) Quais estratégias foram utilizadas para estabelecer a comunicação entre eles? Justifique com um trecho da carta.

b) O narrador da carta indica o modo como os portugueses interpretavam os gestos dos indígenas, revelando o ponto de vista do colonizador. Qual é esse ponto de vista? Indique, no caderno, o trecho do texto que explicita essa informação.

c) Para você e seu colega, no contexto da carta, qual é a importância de explicitar todas essas informações sobre o diálogo e as interpretações dos portugueses? Justifique.

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

Eurocentrismo na Literatura de Informação

Em textos representantes da Literatura de Informação, os habitantes indígenas são retratados a partir de uma visão eurocentrada. Essa visão tem como base o modelo europeu de pessoa, vestimenta, crenças, cultura etc. e desconsidera outros modos de ser, outras aparências, outras subjetividades, outras culturas e outras crenças. Assim, compreende-se que a visão eurocêntrica é uma ideologia que considera as civilizações europeias superiores às demais civilizações, marginalizando e inferiorizando outras culturas e crenças. Nessa perspectiva, os aspectos geográficos e naturais da paisagem do território que viria a ser o Brasil são descritos com um enfoque colonizador, direcionado à exploração e ao aproveitamento dos recursos pela futura colônia portuguesa.

6. b) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

1. a) Resposta pessoal. É importante que os estudantes reconheçam que o poema pode se relacionar a diferentes massacres sofridos pelos povos indígenas desde a colonização, além de revelar o desequilíbrio entre relações humanas e a natureza.

8. a) A percepção de Pero Vaz de Caminha sobre as crenças indígenas é a de que eles não apresentavam crenças religiosas e, portanto, precisavam ser batizados pela Igreja Católica a fim de encontrarem a salvação.

8. Observe o modo como a temática religiosa é abordada na carta e responda às questões a seguir.

a) Segundo a carta, qual é a percepção de Pero Vaz de Caminha sobre as crenças dos indígenas? Explique.

b) Releia o último parágrafo da carta. Que ponto de vista sobre religião o autor evidencia ao afirmar que a salvação dos indígenas é o melhor a se fazer no território aportado? Explique e, em seguida, compartilhe sua opinião a respeito dessa afirmação.

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

9. Releia a carta e reflita sobre o modo como os indígenas que habitavam o atual território brasileiro são apresentados. Em seguida, elabore, no caderno, um parágrafo expondo essa reflexão.

9. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes reflitam sobre o modo como os portugueses descreviam os costumes indígenas, ressaltando as diferenças de comportamento e de caracterização e fazendo suposições sobre serem pessoas sem crenças religiosas e com organização social precária.

Nesta seção, será apresentado o poema “Suspiro de Gaia”, escrito pelo autor indígena Ailton Krenak (1953-). Em sua produção literária, o autor busca valorizar a história e as identidades culturais dos povos indígenas.

1. b) Respostas pessoais. É possível que os estudantes apontem que o tema não teria o mesmo efeito de sentido, pois, enquanto o texto não literário tenderia a ser mais objetivo, o texto literário seria mais subjetivo.

1 Está difícil dormir com tanto fantasma

2 ao redor

3 Corpos abandonados em pavilhões

4 Espíritos de luz projetam raios paralisantes.

5 A Terra balança levemente os cabelos

6 devolve no cosmos fagulhas de estrelas

Gaia: deusa mitológica que representa o planeta Terra.

KRENAK, Ailton. Suspiro de Gaia. In: POESIA Indígena Hoje, [s. l.], n. 1, p. 83, ago. 2020. p. 83. Disponível em: www.p-o-e-s-i-a.org/dossies/. Acesso em: 31 ago. 2024.

1. Com base na leitura do poema e em sua interpretação, responda às questões a seguir.

a) Qual é o assunto central do poema?

b) Quais diferenças de efeito de sentido haveria caso o tema fosse tratado em um texto não literário? Justifique.

2. Retome o conceito de literatura apresentado anteriormente e responda às questões a seguir.

a) Em seu ponto de vista, quais características do poema apresentado permitem que ele seja compreendido como texto literário? Discuta sua resposta com os colegas.

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

b) As características literárias se manifestam de maneiras diferentes no poema lido e no texto Carta ao rei D. Manuel. Aponte, no caderno, uma dessas diferenças e explique sua resposta.

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

Ailton Krenak é um pensador, escritor, ambientalista, ativista e líder indígena do povo krenak. Nascido em Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce, aos 17 anos, mudou-se com sua família para o Paraná, onde f oi alfabetizado e se tornou produtor gráfico e jornalista. Em sua v ida adulta, passou a dedicar seus estudos ao movimento indígena, participando, em 1 987, da Assembleia Nacional Constituinte para a formulação da Constituição Brasileira de 1988. Em sua carreira como escritor, A ilton Krenak ganhou o Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano em 2020 e, em 2023, foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras. Entre as publicações mais importantes do autor, estão os livros Ideias para adiar o fim do mundo (2019), A vida não é útil (2020), O amanhã não está à venda (2020) e Futuro ancestral (2022).

■ Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras, 2024.

4. b) No poema, a repetição das consoantes p, t e d contribui para criar um ritmo mais interrompido, com batidas duras, passando a sensação de truncamento. Já no verso 5, a repetição do som nasal nas palavras balança e levemente gera sensação de movimento suave, tal qual proposto no verso.

3. Observe a organização espacial das palavras no poema. Como essa organização se estrutura?

O poema se organiza em versos.

Literatura contemporânea indígena

Na atualidade, grupos minoritários que antes eram representados nos textos literários a partir da visão do outro, como no Quinhentismo, passaram a ter suas produções literárias valorizadas, ou seja, tornaram-se seus próprios representantes. Ailton Krenak, uma das vozes da literatura indígena brasileira, foi, no ano de 2023, o primeiro indígena eleito membro da Academia Brasileira de Letras, por exemplo. Suas produções literárias são lidas por um número cada vez maior de pessoas, o que contribui para a disseminação de sua cultura, de seus estudos científicos, de seus saberes e de suas literaturas.

4. Releia o poema prestando atenção na sonoridade dos versos.

4. a) O poema não apresenta rimas, pois os sons ao final dos versos não se assemelham.

a) Rima é a repetição exata, ou muito próxima, do som das sílabas. Ela ocorre, geralmente, no final dos versos. Esse recurso é utilizado no poema analisado? Explique.

b) Analise o modo como a alternância entre sons mais fortes e mais fracos de sílabas nos versos e a repetição de palavras ou sons de vogais ou consoantes contribuem para a formação do sentido no poema.

5. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que o conteúdo do poema, se transmitido por meio da oralidade, ganha mais força de sentido.

5. Leia em voz alta o poema de Ailton Krenak. Quais mudanças de sentido esse modo de leitura, que envolve também a escuta, pode trazer para a interpretação ou recepção do seu conteúdo?

Poema ou poesia?

O sociólogo, crítico literário e professor universitário Antonio Candido (1918-2017) explicou, em sua obra O estudo analítico do poema (1987), a diferença entre poesia e poema. Segundo ele, enquanto o termo poema se refere à estrutura formal composta de versos, que pode ou não seguir um padrão de métrica, rima e ritmo, a palavra poesia se refere ao caráter lírico das composições literárias. Portanto, textos escritos em prosa podem apresentar características poéticas, assim como alguns poemas podem não as apresentar.

Características estruturais do poema

O poema é uma composição literária, que pode circular de forma escrita ou oral, em que a estrutura e a expressividade da linguagem são utilizadas para veicular emoções, ideias e pensamentos por meio de elaborações estéticas. Ele comumente é composto em versos e organizado em estrofes, além de ser elaborado com recursos sonoros específicos da linguagem poética, como o ritmo e a rima. O ritmo se refere à organização temporal dos sons que compõem a estrutura dos versos e das estrofes, sendo percebido pela alternância entre sons fortes e fracos, repetição de letras ou palavras e pela métrica do poema. A rima se refere à repetição de sons idênticos ou muito semelhantes ao final de cada verso. Ritmo e rima contribuem para enfatizar ideias, gerar emoções, criar padrões sonoros e facilitar a recitação do poema.

Os aspectos estruturais do poema serão aprofundados no decorrer do volume. Rima e métrica serão aprofundadas no Capítulo 2 .

As marcas que o processo de colonização deixou nas sociedades, especificamente nas brasileiras, propagam a reprodução de violências simbólicas e físicas contra grupos socialmente minoritários. Essas marcas são responsáveis, por exemplo, pela naturalização das desigualdades de poder e das hierarquias raciais e culturais que fazem com que a reprodução das relações de dominação perdure ao longo do tempo. Tais desigualdades têm como pano de fundo os ideais eurocêntricos disseminados durante o período do Quinhentismo e evidentes no texto Carta ao rei D. Manuel. No percurso da literatura brasileira, muitos textos reproduzem tais marcas, fornecendo ao leitor um retrato de como as desigualdades se estabeleceram na sociedade brasileira no decorrer dos séculos, enquanto outros textos apresentam um ponto de vista crítico sobre o tema. Os textos literários produzidos por grupos minoritários,

Resposta pessoal. É importante que, no decorrer da discussão, os estudantes reflitam sobre movimentos contracoloniais e compreendam a importância da valorização das culturas de grupos minoritários, como os povos originários.

como os indígenas e os quilombolas, vêm ganhando espaço na literatura nos últimos anos. Esse reconhecimento é muito importante para que a literatura brasileira se configure como um espaço artístico pautado na pluralidade de pensamentos.

6. Reúna-se com um colega e elabore, no caderno, um parágrafo explicativo sobre o modo como o poema estudado explora criticamente as violências simbólicas reproduzidas contra grupos minoritários. Em seguida, compartilhe o parágrafo com a turma, apresentando o ponto de vista desenvolvido sobre o tema.

Espera-se que os estudantes reconheçam que o poema descreve as violências como consequências da reprodução das marcas deixadas pela colonização.

Leia o trecho a seguir, retirado do livro A terra dá, a terra quer (2023), escrito pelo autor quilombola Antônio Bispo dos Santos (1959-2023), no qual o autor discorre sobre a ideia de contracolonialidade. Em seguida, discuta as questões propostas com a turma.

MULTICULTURALISMO

Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes percebam o poema como contracolonial, uma vez que critica a colonialidade.

O contracolonialismo é simples: é você querer me colonizar e eu não aceitar que você me colonize, é eu me defender. O contracolonialismo é um modo de vida diferente do colonialismo.

O contracolonialismo praticado pelos africanos vem desde a África. É um modo de vida que ninguém tinha nomeado. Podemos falar do modo de vida indígena, do modo de vida quilombola, do modo de vida banto, do modo de vida iorubá. Seria simples dizer assim. Mas se dissermos assim, não enfraqueceremos o colonialismo. Trouxemos a palavra contracolonialismo para enfraquecer o colonialismo. Já que o referencial de um extremo é o outro, tomamos o próprio colonialismo. Criamos um antídoto: estamos tirando o veneno do colonialismo para transformá-lo em antídoto contra ele próprio.

SANTOS, Antônio Bispo dos. A terra dá, a terra quer. Ilustrações: Santídio Pereira. São Paulo: UBU; [Belo Horizonte]: Piseagrama, 2023. p. 36-37.

• Em sua opinião, o poema analisado pode ser compreendido como contracolonial? Explique.

• Considerando o conceito de contracolonialismo e o que foi estudado até aqui, discuta sobre a importância do estudo de literaturas produzidas por grupos indígenas minoritários.

• Em sua opinião, qual é a importância da criação de termos como contracolonialismo timar e valorizar o multiculturalismo?

■ Antônio Bispo dos Santos, também conhecido como Nêgo Bispo, era considerado uma das maiores lideranças do Movimento Quilombola do Brasil. Na foto, o líder quilombola participa de palestra no Sesc Guarulhos, em São Paulo. Fotografia de 2023.

Resposta pessoal. A questão oportuniza

Quilombolas

Os quilombolas são um grupo étnico composto de descendentes e remanescentes dos quilombos. Eles cultivam relações específicas com parentesco e território, além de manter tradições e práticas culturais p róprias, ligadas à ancestralidade. Atualmente, existem políticas que garantem que quilombolas o cupem terras que já eram territórios de suas comunidades. Para saber mais sobre o tema e aprofundar seus conhecimentos sobre esses conceitos, acesse o documento Regularização de território quilombola: perguntas & respostas, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), por meio do endereço a seguir.

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. Regularização de território quilombola: perguntas & respostas. Brasília, DF: Incra, 2017. Disponível em: www.gov. br/incra/pt-br/assuntos/ governanca-fundiaria/ perguntas_respostas.pdf. Acesso em: 31 ago. 2024

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

7. a) Sociedades ágrafas são aquelas que se desenvolveram não por meio da prática de escrita, mas sim da prática de oralidade, sonoridade e representações imagéticas.

7. Junte-se a um colega e leia este trecho de um artigo informativo sobre o termo Pré-História. Em seguida, responda às questões no caderno.

O termo pré-história talvez seja um dos mais injustiçados de todo o conhecimento histórico. A expressão em si transmite a ideia de que pré-história é tudo aquilo que tenha vindo, supostamente, antes da História. Ou seja, antes dos primeiros registros escritos. A disciplina histórica, etnocêntrica e excludente, especialmente a partir do século XIX, definiu que a História deveria ser produzida com base em documentos oficiais, ou da burocracia geral do estado. Neste sentido as populações que não dominavam a escrita ficaram subalternizadas e foram por muito tempo consideradas irracionais ou pouco desenvolvidas. Desta forma como dar conta então de grupos e sociedades ágrafas e sem domínio da cultura escrita? Embora ágrafas, não ficam de fora da História e têm seu lugar reservado nos estudos históricos. O acesso ao passado se dá pelo trabalho de arqueólogos, antropólogos, biólogos e paleontólogos em conjunto.

7. b) O texto questiona o marco do início histórico associado à presença da escrita e expõe que essa concepção deprecia sociedades ágrafas existentes anteriormente.

RODRIGUES, Pedro Eurico. Pré-História . [S. l.]: InfoEscola, c2006-2024. Disponível em: www.infoescola.com/historia/pre-historia. Acesso em: 8 ago. 2024.

a) O que são sociedades ágrafas? Se necessário, faça uma breve pesquisa a respeito desse tema.

b) A cultura escrita é considerada um dos marcos civilizatórios; no entanto, o texto expõe um ponto de vista diverso sobre essa compreensão. Explique-o.

c) Com um colega, pesquise algumas sociedades ágrafas no mundo e componha com a turma um painel de imagens, com legendas explicativas, sobre essas sociedades. Em cada legenda, identifique o povo associado à imagem e as características de seus modos de registro cultural. Esse painel pode ser virtual.

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

A pesquisa pode ser realizada em meios impressos ou digitais. Como ponto de partida, acesse as referências a seguir.

• SOUZA, Lynn Mario T. Menezes de. Uma outra história, a escrita indígena no Brasil [S. l.]: Povos Indígenas no Brasil, 25 jan. 2021. Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/ Uma_outra_hist%C3%B3ria,_a_escrita_ind%C3%ADgena_no_Brasil. Acesso em: 8 ago. 2024.

• LOPES-SANTOS, Francisco. Povos de África: san, os ancestrais do mundo. Mais Afrika , Londres, 30 out. 2023. Disponível em: https://maisafrika.com/noticias/ultimahora/povos -de-africa-san-os-ancestrais-do-mundo/. Acesso em: 8 ago. 2024.

Caso sua pesquisa seja on-line, observe as orientações a seguir.

• Utilize palavras-chave eficientes, como “sociedades ágrafas na atualidade”.

• Selecione fontes confiáveis, como sites de universidades, sites que publicam textos de divulgação científica, sites oficiais etc.

• Verifique a credibilidade dos autores do texto selecionado como fonte buscando informações sobre formação e atuação acadêmica e/ou profissional do autor.

• Compare informações buscando a mesma informação em outras fontes, de modo a identificar diferentes enfoques.

• Ao final, insira as fontes que você utilizou, agregando credibilidade à sua pesquisa.

8. Depois das pesquisas e leituras, discuta com a turma a questão: qual é a importância da oralidade para a sociedade atual?

Espera-se que os estudantes reconheçam a oralidade como parte integrante das culturas ágrafas e das pautadas na escrita. Destaque as práticas sociais orais das sociedades modernas, como debates, conversas, músicas, danças, contação de histórias e outros contextos que façam parte da cultura dos estudantes para que eles reconheçam a importância da oralidade para as sociedades.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

Nesta seção, será apresentado um trecho de um artigo acadêmico escrito pela historiadora Beatriz Nascimento (1942-1995). Durante décadas, ela se dedicou a compreender a formação dos quilombos no Brasil e lutou pelo reconhecimento político das terras quilombolas, fato que se deu apenas no ano de sua morte. Ainda que os quilombos tenham sua origem no período escravocrata, muitos dos descendentes dos primeiros quilombos, como o escritor Antônio Bispo, ocuparam o mesmo território em busca de preservar a história e os costumes das suas respectivas comunidades. Hoje, a população quilombola é reconhecida enquanto identidade étnica e, mesmo tendo seu direito territorial assegurado por lei, segue buscando a titulação de grande parte de seu território.

O conceito de quilombo e a resistência cultural negra

[…]

O quilombo como instituição no período Colonial e Imperial no Brasil.

[…]

Beatriz Nascimento foi uma importante historiadora, professora, poeta e ativista brasileira. Ela é conhecida por seu trabalho dedicado ao estudo da história e da cultura afro-brasileira, além do seu ativismo a favor dos direitos humanos, especialmente os direitos das mulheres negras. A historiadora foi uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado (MNU) e desempenhou papel fundamental na luta contra o racismo estrutural no Brasil.

Dos primeiros quilombos brasileiros, no século XVII, sem dúvida Palmares se sobressai sem similar. Das notícias da época, a quantidade destes estabelecimentos está diretamente relacionada ao desmembramento deste grande estado que inaugura uma experiência singular na História do Brasil. Se inferirmos, através de coincidência de datas, vamos notar que o Quilombo dos Palmares não deixa de ser fenômeno paralelo ao que está se desenrolando em Angola no final do século XVI e início do século XVII. Talvez seja este quilombo o único a que se pode fazer correlação entre o kilombo instituição angolana e quilombo no Brasil colonial. O auge da resistência Jaga se dá exatamente entre 1584 e meados do outro século, após o qual esta etnia se alia ao esforço negreiro português. Neste mesmo momento se estrutura Angola-Janga, conhecido como Quilombo dos Palmares no Brasil. Alguns outros fatores coincidentes com a realidade angolana podem ser remarcados, como por exemplo a nominação do chefe africano de Palmares, Ganga Zumba. Tal título era dado ao rei Imbangala com uma pequena variação: Gaga. O adorno da cabeleira verificado pelo cronista quando o rei palmarino conferencia em Recife a trégua que tem o seu nome: era costume do Imbangala Calando, por exemplo, usar o cabelo em tranças longas adornadas de conchas, como sinal de autoridade. O estilo da guerra, baseada numa máquina que se opunha em várias frentes aos prováveis inimigos da instituição, ou seja, a corte transversal e a centralidade nova frente ao regime colonial. Por fim, o nome dual da instituição no Brasil Angola-Janga.

■ Historiadora Beatriz Nascimento.

Certo é que o nome Angola dado ao território colônia africano derivou do nome do rei mbundu N’gola, o qual emprestou-o aos seus diversos descendentes-sucessores. Provavelmente representantes desta dinastia africana são transferidos pelo tráfico para o Brasil. Certo é que estejam em Palmares também como chefes do estabelecimento sedicioso. Provável que o segundo nome janga – variação sedicioso: revoltoso.

3. a) Segundo o dicionário Aulete Digital, banzo tem a seguinte acepção: “Estado de grande apatia nostálgica e inanição (às vezes antecedido de agitação e agressividade) que apresentavam muitos negros trazidos da África, decorrente do desterro e da escravização, e que não raro levava à morte ou à loucura”. Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor.

de Jaga – demonstra a união destas duas linhagens chefiando o Quilombo de Palmares, porque assim estavam relacionados no controle do território mbundu em Angola.

Estas considerações em torno deste Quilombo no Brasil nos dão a medida do quanto as realidades de Brasil e Angola estavam num estágio ainda possível de inter-relação. Os demais quilombos vão se distanciando do modelo africano e procurarão um caminho de acordo com as suas necessidades em território brasileiro.

Falta ainda um esforço historiográfico de, ao estudar os quilombos brasileiros, defini-los segundo suas estruturas e sua dinâmica no tempo. De um modo geral define-se quilombo como se em todo o tempo de sua história fossem aldeias do tipo que existia na África, onde os negros se refugiavam para ‘curtir o seu banzo’.

2. a) Espera-se que os estudantes compreendam que estudo historiográfico é aquele realizado com base em pesquisa em fontes históricas.

NASCIMENTO, Beatriz. O conceito de quilombo e a resistência cultural negra. Afrodiáspora, Rio de Janeiro, ano 3, n. 6-7, p. 41-49, 1985. p. 41, 43-44. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4408010/mod_resource/content/2/NASCIMENTO -Beatriz_O%20conceito%20de%20Quilombo%20e%20a%20resist%C3%AAncia%20culturl%20negra.pdf. Acesso em: 8 ago. 2024.

Angola Janga: uma história de Palmares

■ Capa do livro.

A história em quadrinhos (HQ), escrita por Marcelo D’Salete (1979-), trata da formação e da resistência de Palmares a partir de uma perspectiva que mistura história e ficção. A HQ foi traduzida para diversos idiomas e recebeu, em 2018, o Prêmio Jabuti na categoria Histórias em Quadrinhos.

D’SALETE, Marcelo. Angola Janga: uma história de Palmares. Capa. São Paulo: Veneta, 2017

1. Para justificar a associação entre o Quilombo dos Palmares e a instituição angolana kilombo, Beatriz Nascimento apresenta alguns dados históricos.

a) Quais são os dados apresentados pela historiadora?

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

b) O que esses dados mostram sobre o modo como Brasil e Angola se relacionavam?

Tais dados evidenciam que Brasil e Angola mantinham uma relação de proximidade à época da fundação do Quilombo dos Palmares.

c) Qual é a importância da presença de tais dados no contexto de produção e na leitura do texto?

A presença de tais dados confere legitimidade ao que está sendo afirmado pela autora.

2. No último parágrafo, a historiadora aponta a necessidade de um estudo historiográfico para compreender a dinâmica dos quilombos brasileiros. A esse respeito, reúna-se com um colega e responda às questões a seguir.

a) De acordo com a leitura do texto, qual é a interpretação possível sobre o que é estudo historiográfico?

2. b) Respostas pessoais. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

b) Realize uma pesquisa e busque a definição histórica da expressão estudo historiográfico. Essa definição se parece com o que foi respondido na questão anterior? Explique.

c) Elabore, no caderno, uma hipótese que explique por que, até os anos 1980, os quilombos não haviam sido muito estudados.

Resposta pessoal. Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

3. Releia o trecho a seguir.

De um modo geral define-se quilombo como se em todo o tempo de sua história fossem aldeias do tipo que existia na África, onde os negros se refugiavam para ‘curtir o seu banzo’.

a) Pesquise em um dicionário, impresso ou virtual, o significado do termo banzo e registre-o no caderno.

b) A utilização dessa expressão explicita um posicionamento da autora sobre o modo como os quilombos eram definidos pelos historiadores. Qual é esse posicionamento? Justifique.

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

Na seção Estudo Literário, você analisou diferentes pontos de vista sobre uma mesma realidade: o processo de ocupação do Brasil. Nesta seção, os diferentes pontos de vista continuarão a ser analisados, agora sob a perspectiva do campo das práticas de estudo e pesquisa. O trecho do roteiro de podcast apresentado a seguir coloca lado a lado os saberes tradicionais e o conhecimento científico, que não são iguais, mas nem por isso precisam ser antagônicos – ao contrário, podem se aliar.

Resposta pessoal. Existem podcasts de diversas temáticas e formatos. Procure explorar o conhecimento dos estudantes acerca do assunto, perguntando quais são os programas prediletos deles e destacando as diferenças entre as respostas.

Antes de iniciar a primeira leitura do texto, comente com a turma as questões a seguir.

• Você já escutou algum podcast?

• Além dos livros didáticos e das aulas na escola, quais são as outras fontes de conhecimento científico que você utiliza em seu cotidiano?

• Como você definiria a diferença entre conhecimento científico e saberes tradicionais?

Resposta pessoal. Procure perceber o conhecimento prévio dos estudantes acerca do tema. As questões adiante irão aprofundar a discussão.

PODCAST CIÊNCIA SUJA

TEMPORADA 04, EPISÓDIO 5

Título: A ciência é para todos

Resposta pessoal. Neste capítulo, o gênero roteiro de podcast será estudado, e a mídia podcast será observada como uma possibilidade de divulgação de conhecimentos científicos. Procure saber se os estudantes fazem uso de outras mídias ou veículos responsáveis pelo mesmo tipo de divulgação, como revistas, programas de televisão, documentários, vídeos de divulgação científica, portais de universidades, entre outros.

FELIPE BARBOSA

Na sua apresentação lá no Encontro do Serrapilheira você apresentou uma foto ali.

THEO : O nosso editor que você ouviu aí, o Felipe Barbosa, matou todo mundo do Ciência Suja de inveja e em outubro foi pro encontro anual do Instituto Serrapilheira, que esse ano aconteceu na praia de Pipa, no Rio Grande do Norte. Era cada foto que ele mandava no grupo de WhatsApp que eu vou te falar, viu…

THEO : Mas tirando os golfinhos, o mar paradisíaco, a pousada pé na areia, a brisa fresca, o cuscuz com queijo coalho, o suco de caju, o happy hour estendido – e teve as palestras também, claro… É, tirando muita coisa, outro ponto bacana desses encontros é que eles juntam pesquisadores e comunicadores de diferentes contextos para baterem papo e apresentarem seus trabalhos. É uma troca de ideias entre um monte de gente envolvida com ciência que tem o apoio do Serrapilheira, que nem a gente.

FELIPE BARBOSA

E ela remete um pouco a isso que você acabou de falar. Queria que você descrevesse a foto, o que tem ali na foto.

CAROL : Num dos dias em Pipa, o Felipe viu a apresentação do trabalho do Victor Junior Lima Felix, um pesquisador indígena paraibano, do povo Potiguara, que tem mestrado e doutorado em Ciência do Solo pela Universidade Federal da Paraíba, a UFPB. E foi aí que ele viu a tal foto.

Veja sugestões didáticas nas Orientações para o professor

VICTOR JUNIOR LIMA FELIX

É, a foto eu coloquei justamente porque significa muito de minha identidade e de minha pesquisa.

CAROL : Esse aí é o Victor. E a fotografia da apresentação dele é da época que ele estava fazendo o trabalho de conclusão de curso em agroecologia, isso lá em 2013.

VICTOR JUNIOR LIMA FELIX

Naquele momento estavam membros da comunidade, um deles era meu avô.

CAROL : A foto foi tirada em um ambiente de mata do território Potiguara, que hoje está restrito ao litoral norte da Paraíba. O Victor nasceu na cidade de Baía da Traição, que faz parte dessas terras e que tem esse nome por motivos bem colonialistas. Diz a história que, logo que os portugueses chegaram no litoral paraibano ainda no século 16, o povo Potiguara se defendeu e acabou matando alguns europeus.

CAROL : Além disso, anos depois, o povo Potiguara se aliou aos espanhóis contra os portugueses em uma guerra longa ali na região. Então Baía da Traição viria dessas supostas ‘traições’ dos indígenas – que na real só estavam tentando preservar o próprio território, né.

Isso ficou, eu particularmente não gosto. Para mim a gente mudaria: Baía dos Potiguara. Essa baía é nossa, então seria o nome mais adequado.

THEO : Mas voltando à foto da apresentação do Victor no Encontro do Serrapilheira. Ela foi tirada em um ambiente de mata, como a Carol falou. No primeiro plano, tem dois senhores da comunidade indígena potiguara, que nem o Victor. Um está de shorts e polo listrada, e o outro – o vô do Victor – está sem camisa e com uma calça jeans.

THEO : Aí ainda tem uma criança da comunidade no meio do pessoal e, no segundo plano, um Victor uns bons anos mais novo, de calça e camiseta. O Victor parece que está com um olho em um caderninho na mão dele e o outro num buraco na terra bem grande que mostra diferentes camadas do solo, ou um perfil do solo, como se fala.

VICTOR JUNIOR LIMA FELIX

De frente a um perfil de solo, onde estava o meu orientador. É, pedólogo. E eu estava justamente anotando.

THEO : Pedólogo é a pessoa que estuda o solo em seu ambiente natural. E a pedologia é um ramo da geografia que trabalha com mapas de solo – são uns mapas mesmo, que delimitam qualidades do solo em determinadas regiões. É um negócio importante para a agricultura e um monte de outras coisas. Bom, na foto, o orientador do Victor, o pedólogo, estava dentro desse buraco no chão, encurvado, com a cara bem perto de uma das camadas do solo.

VICTOR JUNIOR LIMA FELIX

Era esse o momento onde a magia estava acontecendo, né? Onde a gente estava escrevendo tecnicamente e os conhecedores ali conversando, falando, contando experiências e detalhes do que eles sabiam daquele tipo de solo ali e tal.

THEO : Os conhecedores que o Victor falou aí são os indígenas. E a foto é genial porque ela registra, de um lado, os membros da comunidade Potiguara, que conhecem aquele solo ali há séculos, e do outro um representante da ciência convencional – o orientador. No meio deles está o Victor.

VICTOR JUNIOR LIMA FELIX

Eu tô fazendo essa ligação entre o pedólogo, o técnico ali, e o membro da comunidade, que também sou. Para mim, é uma imagem bem significativa. Foi a primeira pesquisa que eu fiz em etnopedologia, e aquela imagem é símbolo de como tudo começou para mim.

CAROL : Não sei se você reparou, mas o Victor não falou em pedologia, e sim em etnopedologia. A

1. c) A reunião de comunicadores e pesquisadores permite que informações e descobertas científicas sejam divulgadas por veículos de imprensa e alcancem o público geral, não especialista, que de outra maneira não teria acesso a esses conteúdos. No trecho lido, isso ocorre quando o editor do podcast se interessa pela apresentação do pesquisador Victor Junior Lima Felix e decide falar sobre ela no programa. Na subseção Diálogos, a função divulgadora do jornalismo científico será aprofundada.

etnopedologia une estudos convencionais do solo com a participação direta das comunidades locais. É um negócio novo e que ainda está sendo construído. Mas o fato é que, mesclando técnicas da pedologia com o conhecimento de 25 aldeias do território Potiguara, o Victor conseguiu criar mapas do solo precisos.

Esse mapa convencional foi em grande parte viabilizado com pouco recurso e com alta eficiência por conta do conhecimento etnopedológico daqui do povo Potiguara, que apontava facilmente onde estavam distribuídos os solos, algumas características deles.

CAROL : Esse é um exemplo de como a aliança entre conhecimentos tradicionais e a ciência convencional pode trazer benefícios para a sociedade. O Victor chegou a firmar uma parceria com a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, justamente porque isso tem o potencial de melhorar o plantio na região.

CAROL : Neste episódio, a gente vai trazer outros casos de uniões bem-sucedidas. Mas a gente também vai discutir se essa aliança tem limites, e, no fim, o que é ciência.

THEO : Pra fechar a nossa temporada especial sobre colonialismo e racismo, a gente resolveu entrar no vespeiro do que é e do que não é ciência, da diferença entre ciência e conhecimento e também de como a pseudociência pode usar essas discussões para se infiltrar na academia e na sociedade. Isso parece uma discussão lateral, mas na verdade ela é central para definir os rumos do fazer científico. Eu sou o Theo Ruprecht.

CAROL : Eu sou a Carol Marcelino. E esse é o Ciência Suja, o podcast que mostra que, em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.

– SOBE-SOM –

PODCAST CIÊNCIA SUJA. [Roteiro T04E05 – A ciência é para todos]. [S l.]: Ciência Suja, [dez. 2023]. Disponível em: www.cienciasuja.com.br/_files/ugd/c6b2b2_454e2ad850074d48b53d05b610fb4962.pdf. Acesso em: 9 ago. 2024.

1. a) Encontro anual do Instituto Serrapilheira, que tem o objetivo de unir pesquisadores e comunicadores de diferentes contextos para trocar informações sobre ciência.

1. O podcast tem início com a descrição de um encontro de divulgação científica do qual uma pessoa da equipe do Ciência Suja participou.

a) Qual foi esse encontro e com que objetivo ele aconteceu?

b) Qual membro da equipe do podcast compareceu ao encontro?

Barbosa, editor do podcast.

c) O evento relatado une comunicadores e pesquisadores. De que maneira o encontro desses profissionais pode auxiliar na divulgação de informações e descobertas científicas? Como isso aparece no trecho do roteiro que você leu?

d) Ao falar da ida de um membro da equipe ao encontro, o apresentador Theo Ruprecht abre espaço para um momento de humor no podcast. De que maneira isso é feito? Em sua opinião, esse momento ajuda ou atrapalha a narrativa contada?

Oralidade e escrita no podcast

A oralidade e a escrita estão igualmente presentes no podcast. A gravação de um podcast pressupõe a fala e, até mesmo, o diálogo. No entanto, há um processo que antecede essa fala: a escrita de um roteiro. A maneira como o texto de um roteiro de podcast é construído depende do conteúdo que ele pretende apresentar. Os podcasts de narrativas de suspense e os de divulgação científica, por exemplo, costumam ser construídos com mais texto para ser lido. Os podcasts de entrevista, por outro lado, contam muitas vezes com uma lista de perguntas e com a improvisação do diálogo entre entrevistado e entrevistador.

1. d) O momento de humor é construído quando o apresentador fala da inveja que os colegas sentiram pelo fato de o editor Felipe Barbosa estar na Praia de Pipa, um lugar paradisíaco. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes percebam que a fala pode dar leveza ao conteúdo e aproximar o ouvinte do assunto que será abordado. É possível, no entanto, que alguns estudantes opinem que o comentário atrapalha a credibilidade do podcast, o que deve ser levado em consideração se a posição for bem argumentada.

2. a) A Baía leva esse nome por causa dos combates que o povo potiguara travou contra os portugueses e espanhóis para defender o território. O comentário se dá porque, de acordo com Carol, esses atos não podem ser considerados uma traição, e sim uma tentativa de preservação do próprio território.

2. c) Respostas pessoais. Se julgar necessário, comente com a turma que a mudança do nome pode fortalecer a história e a identidade do povo potiguara, especialmente ao retirar uma visão pejorativa a respeito da sua luta pela defesa do território.

2. Observe a seguir uma imagem da costa da cidade Baía da Traição (PB), na qual o pesquisador Victor Junior Lima Felix nasceu.

a) De acordo com a apresentadora Carol Marcelino, Baía da Traição carrega esse nome por “motivos bem colonialistas”. Explique esse comentário a partir das informações do roteiro.

b) Para Victor Junior Lima Felix, qual seria o nome mais adequado? Por quê?

2. b) Baía dos Potiguara, porque, segundo ele, a cidade pertence a

■ Costa de Baía da Traição (PB). Fotografia de 2020.

c) A mudança dos nomes oficiais ou tradicionais de bairros, praças e vias de municípios costuma ser possível apenas por meio da aprovação de decreto da Câmara Municipal, mas a população pode solicitar essa mudança junto a parlamentares. A alteração do nome de um município, no entanto, enfrenta caminhos mais complicados, pois a situação inexiste na Constituição Federal. Em sua opinião, a mudança de nome sugerida pelo pesquisador Victor Junior Lima Felix pode ser importante? Por quê? Comente com os colegas.

3. Leia, a seguir, uma definição de conhecimento científico e saber tradicional, formulada pelo pesquisador e geógrafo Juliano Strachulski para o portal da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Observe que, no trecho, Strachulski se refere ao conhecimento científico apenas como “ciência”.

Contudo, na atualidade ‘(…) a ciência é entendida como uma busca constante de explicações e de soluções, de revisão e de reavaliação de seus resultados, apesar de sua falibilidade e de seus limites’ […]. Portanto, não deve ser vista como uma forma de cognição hegemônica , incontestável e obliteradora das demais, não traz uma verdade absoluta, pois busca se reformular e reinventar para tentar compreender e explicar a realidade que é mutante.

Resposta conhecimento resultado de uma busca constante de explicações e soluções, que, para serem produzidas, envolvem métodos reavaliação de

3. c) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes retomem as hipóteses levantadas e identifiquem a linha de raciocínio que utilizaram naquela etapa, comparando com as respostas da questão.

Por sua vez, o conhecimento tradicional se estrutura e age para classificar e interpretar o mundo a partir da memória e de uma concepção totalizadora da realidade. É pautado em vivências, tradições e práticas socioculturais, transmitido de geração a geração de forma oral e adquirido cotidianamente, considerado diacrônico, sincrético, dinâmico e holístico […].

Na visão de Babini […], pode-se entender que o conhecimento tradicional ‘(…) é o saber (…) que se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem se haver refletido sobre algo’. É propenso ao relacionamento com as crenças e os valores, fazendo parte de antigas tradições.

cognição hegemônica: compreensão ou conhecimento principal, dominante. obliterador: aquele que destrói. diacrônico: que estuda ou entende uma situação de acordo com a sua evolução no tempo. sincrético: que resulta de uma mistura. holístico: que busca a compreensão integral dos fenômenos.

STRACHULSKI, Juliano. Conhecimento científico e tradicional: uma encruzilhada cognitiva? Boletim Eletrônico da Sociedade Brasileira de História da Ciência, [Rio de Janeiro], n. 20, mar. 2019. Disponível em: www.sbhc.org.br/conteudo/view?ID_CONTEUDO=1064#. Acesso em: 8 ago. 2024.

a) A partir da leitura do trecho, usando as suas palavras, explique o que pode ser compreendido como conhecimento científico.

b) A partir da leitura do trecho, usando as suas palavras, explique o que pode ser compreendido como conhecimento ou saber tradicional.

c) As suas respostas para as questões anteriores se assemelharam à hipótese que você havia levantado antes da leitura do roteiro? Comente as semelhanças e diferenças.

3. b) Resposta pessoal. O conhecimento tradicional utiliza a memória, as vivências, as tradições e as práticas para classificar e interpretar o mundo. Para que seja formulado, não há a aplicação de um método ou a reflexão de resultados, mas sim um saber que se transmite de geração em geração e se desenvolve com o tempo.

4. b) O podcast é um conteúdo disponibilizado em áudio. O público de um podcast, portanto, ao ouvi-lo, não conta com a possibilidade de visualizar a imagem. A descrição em áudio é a melhor maneira de auxiliar na compreensão da cena sobre a qual se pretende comentar.

4. O episódio do podcast Ciência Suja se inicia com a descrição de uma fotografia, que é apresentada a seguir.

4. a) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes percebam que o episódio faz uma descrição suficientemente detalhada da imagem. Procure observar se eles tinham uma visão estereotipada da comunidade à qual Victor pertence, procurando desfazer esses preconceitos.

4. c) Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor

■ Fotografia apresentada por Victor Junior Lima Felix em sua palestra no encontro anual do Instituto Serrapilheira. Litoral norte da Paraíba. Fotografia de 2013.

a) Encontre, no roteiro, a descrição da imagem feita pelo apresentador Theo Ruprecht. Ao lê-la pela primeira vez, você conseguiu imaginar o que a fotografia apresenta? Comente com os colegas as suas impressões.

b) Em um podcast, qual é a função de uma descrição de imagem como a feita no Ciência Suja?

c) De que maneira, na fotografia, o conhecimento científico e o saber tradicional são representados? Eles aparecem em comunhão ou de maneira discordante? Explique sua resposta.

d) Victor Junior Lima Felix comenta, no podcast, que mostrou a fotografia em sua apresentação (imagem ao lado) porque ela significa muito de sua identidade e de sua pesquisa. Explique esse comentário com as informações do roteiro.

Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor.

■ O pesquisador potiguara Victor Junior Lima Felix, doutor em Ciências do Solo pela UFPB, em sua apresentação no encontro anual do Instituto Serrapilheira, em Pipa (RN). Fotografia de outubro de 2023.

5. O roteiro de podcast que você leu apresenta uma formatação específica, na qual recursos gráficos são utilizados para destacar alguns conteúdos.

a) Copie o quadro a seguir no caderno ou em uma folha avulsa e indique qual recurso gráfico é utilizado em cada situação.

Indicação do início do episódio

Indicação dos elementos sonoros

Indicação da fala dos apresentadores

Indicação da fala dos convidados

b) Qual é a função desses recursos no roteiro do podcast?

5. Respostas das atividades a, b e c: Veja respostas e comentários nas Orientações para o professor Situação

c) No roteiro, é possível perceber diferenças na indicação das pessoas que falam no podcast. A partir da leitura do texto e do preenchimento do quadro, explique que diferenças são essas e o que elas indicam sobre a função dessas pessoas no podcast