ARTE E CULTURA CONTEMPORÂNEA A VIRADA MAR/ABR/MAI 2023 VOL. 12 N. 57 VITÓRIA CRIBB ANNIE ERNAUX PANMELA CASTRO BÉNÉDICTE SAVOY SONDRA PERRY Há M uito Q ue V enho S onhando com Imagens Que Nunca Vi VIII (2022), de Igi Lola Ayedun

30 DE MARÇO A 3 DE SETEMBRO DE 2023

SESC GUARULHOS

Instalação imersiva composta por cenas interativas na fronteira entre videoinstalação, teatro e cinema, com imagens, símbolos e sons cujas forças nascem da cultura negra e indígena na América.

Participações Katú Mirim, Davi Kopenawa Yanomami, Legítima Defesa, Naruna Costa, Marcelino Freire, Jota Mombaça, Naná Vasconcelos, Jonathan Neguebites, Juçara Marçal, Daiara Tukano e Denilson Baniwa.

Visitação

Terças a sextas, das 9h às 21h30 Sábados, das 9h às 20h Domingos e feriados, das 9h às 18h

Agendamentos de visitas mediadas para grupos agendamento.guarulhos@sescsp.org.br

Sesc Guarulhos

Sesc Guarulhos sescsp.org.br/guarulhos

COLUNA MÓVEL A INVENÇÃO DO REAL

Na primeira parte de um ensaio inédito sobre as afinidades eletivas entre Lacan e o grupo surrealista, Christian Dunker disserta sobre a construção do conceito de Real

68

PERFIL

PANMELA CASTRO

Os três ciclos da artista, ativista e empreendedora que, à frente da ONG Rede Nami, fomenta práticas coletivas de formação para mulheres trabalharem com arte

118

ENTREVISTA BÉNÉDICTE SAVOY

Autora do Relatório SarrSavoy, lista de obras de arte saqueadas durante a era colonial, fala com exclusividade com Márcio Seligmann-Silva

136

FOGO CRUZADO PRIVILÉGIO BRANCO

Artistas e agentes debatem as questões raciais no âmbito da arte

104

REPORTAGEM

ARTE EM PRIMEIRA PESSOA

Aline Motta, Vulcanica Pokaropa, Larissa de Souza e Élle de Bernardini apresentam pesquisas artísticas inseridas em um contexto testemunhal

36

PORTFÓLIO TECNOLOGIAS

FABULATIVAS

Igi Lola Ayedun, Sondra Perry e Vitória Cribb propõem experimentações sensíveis de mundos inventados para outras realidades de vidas pretas

80

LITERATURA

ANNIE ERNAUX

O escritor Ricardo Lísias defende que a francesa é a autora que melhor manipula a trajetória do narrador em primeira pessoa na literatura dos séculos 20 e 21

128

COLEÇÕES SEM INGENUIDADE

Obras do precioso acervo do Museu Internacional de Arte Naïf distribuem-se por estações de trem e escolas de cidades históricas mineiras

54 CURADORIA A CONSTRUÇÃO DO CÉU

Curadoria editorial de Leandro

Muniz reúne obras de seis

artistas brasileiros que exploram mecanismos de representação do universo e da esfera celeste

90

TERRITÓRIOS PAISAGEM PERIFÉRICA

A repórter Eloisa Almeida acompanha os caminhos poéticos dos artistas Bruno

Alves e Lucas Almeida pelo bairro paulistano do Grajaú

124

PATRIMÔNIO GUERRA AO CONTRABANDO

Lista Vermelha Brasil, documento elaborado pelo Conselho Internacional dos Museus, chega ao país para ajudar no combate ao tráfico ilegal de bens culturais

Manifesto editorial Da Hora Livros Ficções

Acervos Itaú Cultural Mundo Codificado

#FLORESTAPROTESTA

Crítica Bagagem

6 12 19 21 22 28 144 148 172

+

EXPANDIDA / RÁDIO

O UNIVERSO É O MEU LUGAR

Playlist dá sonoridade à curadoria A Construção do Céu

NÃO SER EU, PARA SER ACEITA (2022), DE LARISSA DE SOUZA FOTO: ADAM REICH/CORTESIA DA ARTISTA E ALBERTZ BENDA

SEÇÕES 24

CELESTE ESTÁ NO AR

Há um ano, decidimos que nossos editoriais seriam manifestos. Imersos na maior campanha ativista em que a revista jamais se engajara, voltada para a defesa da democracia e a retomada da arte e da vida como motores de uma sociedade saudável, intitulamos nossas edições com verbos propositivos de ações e transformamos os editoriais em manifestos.

O ano de 2023 começa com a mudança de governo no Brasil, o quase fim da pandemia, a virada testemunhal na arte, na literatura e na história, o fortalecimento das políticas identitárias, da autorrepresentação. A edição #57 trata dessa VIRADA. Celebramos também a virada de página da própria revista, que adota o nome espelhado seLecT_ceLesTe

celeste essa palavra que traz bons ventos de expansão, inclusão, cooperação, reflexividade, vibração, ressonância, já orbita nossos textos e imaginários há tempos. Em 2021, celeste surgiu como o podcast da revista seLecT e, ao longo das pesquisas para as edições da série Floresta,

passeamos pelos conhecimentos indígenas sobre o céu. A escrita dos céus orienta a Redação da revista desde o princípio, quando o astrofísico Marcelo Gleiser nos brindou com um texto sobre a constelação do Cruzeiro do Sul na segunda edição da seLecT, em 2011. Em fevereiro de 2016, na semana em que a existência do som do universo – contido em ondas gravitacionais – foi comprovada pela ciência, nos pusemos a escutar estrelas e a escrever sobre a instalação da artista Chiara Banfi sobre o som dos minerais e dos cometas

Nesta #57, as artistas Igi Lola Ayedun, Sondra Perry e Vitória Cribb fazem a virada celeste, com suas tecnologias fabulativas para novas realidades pretas. A curadoria editorial de Leandro Muniz expõe trabalhos que dão outras visualidades aos mecanismos de representação do universo. A historiadora Bénédicte Savoy, entrevistada por Márcio Seligmann-Silva, relata a virada patrimonial que devolve obras de arte roubadas durante a era colonial às suas culturas de origem. E a virada testemunhal é aqui protagonizada por Annie Ernaux, em ensaio de Ricardo Lísias; Bruno Alves e Lucas Almeida, em reportagem de Eloisa Almeida; e a “arte em primeira pessoa” de Aline Motta, Vulkanica Pokaropa, Tadáskia e Élle de Bernardini.

E este editorial-manifesto continua a virar a noite, caçando sentidos da palavra celeste em textos, como o olho caça estrelas cadentes.

“Até os confins do sistema solar há quatro horasluz; até a estrela mais próxima, quatro anos-luz. Um desmedido oceano de vazio. Mas estamos realmente seguros de que só exista um vazio? Unicamente sabemos que neste espaço de luz não existem estrelas luminosas; se existissem, seriam visíveis? E se existissem corpos não luminosos ou escuros? Não poderia acontecer que nos mapas celestes, assim como nos mapas terrenos, estejam indicadas as estrelas-cidades e omitidas as estrelas-aldeias? Escritores soviéticos de ficção científica arranhando-se no rosto à meia-noite. – Os infrassóis (Drummond diria os alegres companheiros proletários) (…) – Quem terá atravessado a cidade e por uma única música só terá ouvido os assobios de seus semelhantes, suas próprias palavras de assombro e raiva?”

Do Manifesto Infrarrealista, de Roberto Bolaño, em texto de Ronaldo Bressane na seLecT #43

Afirmar que a Terra gira ao redor do Sol significa, também, negar a separação ontológica entre o espaço terrestre, humano, e o espaço celeste, não humano, e, portanto, transformar a própria ideia de céu. O céu não é mais uma atmosfera acidental que envolve o chão, é a única substância do universo, a natureza de tudo o que existe. O céu não é o que está no alto. O céu está em toda parte: é o espaço e a realidade da mistura e do movimento, o horizonte definitivo a partir do qual tudo deve se desenhar. Só há céu, por toda parte: e tudo, mesmo nosso planeta e o que ele alberga, não passa de uma porção condensada dessa matéria celeste infinita e universal. (...) Afirmar a continuidade material entre a Terra e o resto do universo significa alterar a própria ideia de Terra. A Terra é corpo celeste, e tudo é céu nela. O mundo humano não é a exceção de um universo não humano; nossa existência, nossos gestos, nossa cultura, nossa linguagem, nossas aparências são celestes de ponta a ponta.

Emanuele Coccia, A Vida das Plantas – uma Metafísica da Mistura

Minha vida onírica desenvolveu a potência de um romance de Ursula K. Le Guin. (...) Para os gregos, e para mim em meu sonho, Urano era o teto sólido do mundo, o limite da abóbada celeste. Em inúmeras invocações rituais gregas, Urano é visto como a casa dos deuses ou, para seguir a semântica do sonho, o lugar distante e etéreo onde os deuses tinham seus apartamentos. (...) Das núpcias incestuosas e pouco heterossexuais entre o céu e a terra nasceu a primeira geração de titãs, entre os quais Oceano (a Água), Cronos (o Tempo) e Mnemosine (a Memória).

Paul B. Preciado, Um Apartamento em Urano

Somos habitantes da floresta. Nossos ancestrais habitavam as nascentes dos rios muito antes de meus pais nascerem e muito antes do nascimento dos antepassados dos brancos. (...) Sabemos que eles permanecem ao nosso lado na floresta e continuam mantendo o céu no lugar.

Davi Kopenawa e Bruce Albert, A Queda do Céu – Palavras de um Xamã Yanomami

Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida.

Itamar Vieira Júnior, Torto Arado

ceLesTe está no ar.

Paula Alzugaray Diretora de Redação

MANIFESTO EDITORIAL

VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 6

COLABORADORES

EDITORA RESPONSÁVEL: PAULA ALZUGARAY

DIRETORA DE REDAÇÃO: PAULA ALZUGARAY

REDATORA-CHEFE: JULIANA MONACHESI

DIREÇÃO DE ARTE: NINA LINS

REPORTAGEM: LUANA ROSIELLO E ELOISA ALMEIDA

SECRETÁRIA FINANCEIRA COPY-DESK E REVISÃO CONTATO PUBLICIDADE WWW.SELECT.ART.BR

Carmela Gross, Carollina Lauriano, Christian Ingo Lenz Dunker, Fernanda Morse, José Bento Ferreira, Katia Maciel, Leandro Muniz, Márcio Seligmann-Silva, Mateus Nunes, Ricardo Lísias

Yara Céu Hassan Ayoub

revistaselectceleste@gmail.com

CINEMÁTICA EDITORA CNPJ 35.859.189/0001-57. Travessa Dona Paula 112, CEP 01239-050, SÃO PAULO, SP

SELECT (ISSN 2236-3939) é uma publicação da CINEMÁTICA EDITORA CNPJ 35.859.189/0001-57. Travessa Dona Paula 112, CEP 01239-050, SÃO PAULO, SP

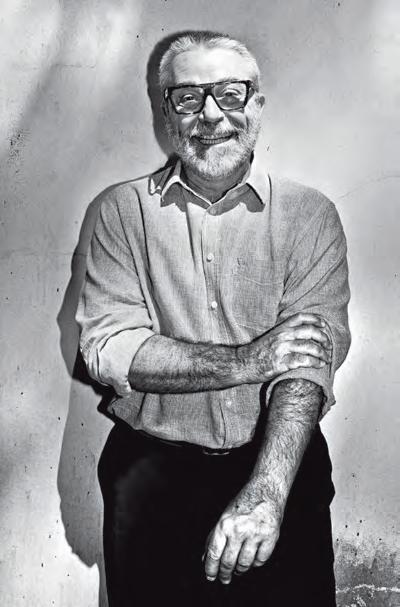

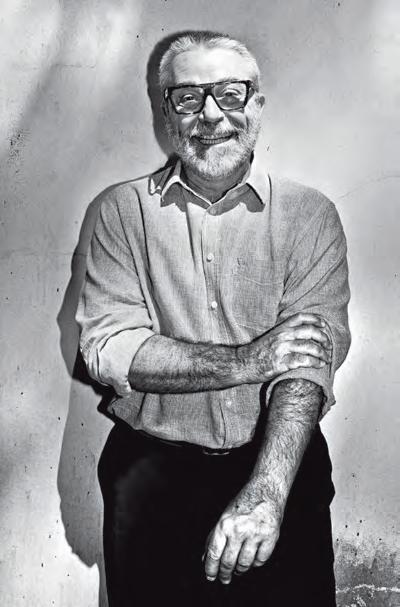

HÉLIO MELO CURADORIA JACOPO CRIVELLI VISCONTI

APOIO CULTURAL:

DE 23 DE MARÇO A 20 DE MAIO DE 2023

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA das 10h às 18h

SÁBADO das 11h às 16h

EXCETO FERIADO

Rua Caconde, 152 – Jd. Paulista São Paulo, SP

EXPEDIENTE 8

VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

COLABORADORES

CAROLLINA LAURIANO

Curadora independente, com formação pela Central Saint Martins/ University of the Arts London; foi curadora-adjunta da 13 Bienal do Mercosul (2022) e do Ateliê 397.

CRÍTICA 148

LEANDRO MUNIZ

Artista e curador. Formado em artes plásticas pela USP, é assistente curatorial no Masp. Foi repórter na revista seLecT_ceLesTe

CURADORIA 54

KATIA MACIEL

Artista, poeta e professora titular da Escola de Comunicação da UFRJ.

FICÇÕES 21

CHRISTIAN INGO

LENZ DUNKER

Psicanalista e professor titular em Psicanálise e Psicopatologia no Instituto de Psicologia da USP. É autor de Reinvenção da Intimidade - Políticas do Sofrimento Cotidiano (Ubu), e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma: Uma Psicopatologia do Brasil Entre Muros (Boitempo).

MATEUS NUNES

Doutor em História da Arte pela Universidade de Lisboa, com período na USP, onde é professor convidado. Arquiteto e urbanista pela UFPA, em Belém.

PORTFÓLIO 36

JOSÉ BENTO FERREIRA

Crítico de arte, professor de Filosofia e doutor em Artes pela Universidade de São Paulo.

CRÍTICA 156

FERNANDA MORSE

Escritora, tradutora e pesquisadora. Mestranda no Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da USP.

CRÍTICA 164

RICARDO LÍSIAS

Escritor. Autor de Uma Dor Perfeita (Alfaguara) e A Geração Que Esnobou Seus Velhos (Oficina Raquel).

LITERATURA 80

MÁRCIO SELIGMANN-SILVA

Professor titular de Teoria Literária na Unicamp, doutor em Teoria

Literária e Literatura Comparada pela Freie Universität Berlin (1996), pós-doutor pelo Zentrum Für Literaturforschung Berlim (2002) e por Yale (2006).

ENTREVISTA 118

COLUNA MÓVEL 24

CARMELA GROSS

Artista plástica, tem exposição atualmente em cartaz no Instituto de Arte Contemporânea (IAC); participou da 34 a Bienal de São Paulo. Sua produção artística assinala um olhar incisivo e crítico sobre a cidade contemporânea em sua dimensão política e social.

#FLORESTAPROTESTA 144

10

FORTALEZA NEGROS NA PISCINA

Até 7/5, Pinacoteca do Ceará Rua 24 de Maio, 34 | pinacotecadoceara.org.br/ Com curadoria de Fabiana Morais e Moacir dos Anjos, a exposição constrói uma paisagem social e afetiva na qual corpos pretos, indígenas e travestis também podem ter direito a trabalho e descanso: a piscina. As obras dos mais de 50 artistas debatem temas como insurgências, futuro, beleza, autonomia, dança, festa e, como não poderia deixar de ser, poder e acesso às piscinas – nesse caso, não apenas de forma literal, mas simbólica, entendendo-as como esses espaços de ingresso à educação, saúde, lazer e autonomia, apresentando ao público outros horizontes de Brasil. Entre as obras expostas, fotografia da série Ramos (2015), de Julio Bittencourt, que foi capa da seLecT #29 - Rio.

FOTO: JULIO BITTENCOURT / DIVULGAÇÃO

12

SÃO PAULO CARMÉZIA EMILIANO: A ÁRVORE DA VIDA

De 24/3 a 11/6, Masp Av. Paulista, 1.578 | masp.org.br/ Artista de origem Macuxi, Carmézia Emiliano começa a pintar telas que figuram paisagens, objetos da cultura material e o cotidiano de sua comunidade na década de 1990. A mostra individual no Masp apresenta trabalhos recentes e inéditos da artista, como Aprendendo (2020), com o objetivo de ampliar a compreensão da contribuição de sua obra no cenário artístico nacional. Em paralelo, o museu inaugura a exposição MAHKU: Mirações, celebrando os dez anos do coletivo indígena acriano. Suas pinturas originam-se tanto de traduções e registros de cantos, mitos e histórias de sua ancestralidade como de experiências visuais geradas pelos rituais de nixi pae, denominadas mirações. Na sala de vídeo, o coletivo Bepunu Mebengokré, da Terra Indígena Kayapó, em São Félix do Xingu, no sul do Pará, ocupa as telas com roteiros narrativos, centrando suas ações em cosmologias, nas relações com a floresta e na visibilidade das histórias silenciadas. Em, 2023, o Masp dedica grande parte de sua programação às histórias indígenas.

RIBEIRÃO PRETO FABRICAÇÃO PRÓPRIA

Até 18/6, Sesc Ribeirão Preto Rua Tibiriçá, 50 | sescsp.org.br

Inaugurada no Sesc Pompeia em 2021, a itinerância da exposição da artista Lótus Lobo chega ao interior de São Paulo com obras vinculadas à memória da litografia industrial, gravuras, rótulos e matrizes que se ressignificam dentro da perspectiva da arte contemporânea. A curadoria, assinada pelo artista Marcelo Drummond, reúne a diversa e extensa produção empreendida por Lobo, além de duas obras inéditas.

Explorando o que a pedra lhe pode dar de elementos criativos, como bordas, texturas, volumes e contornos, as obras e imagens criadas pela artista dialogam com as marcas e propagandas midiáticas, em um movimento de apropriação, até ganharem outros significados.

RIO DE JANEIRO TODOS IGUAIS, TODOS DIFERENTES

Até 28/8, Museu de Arte do Rio Praça Mauá, 5 | museudeartedorio.org.br

Abrindo a temporada 2023 da instituição carioca, a mostra debruça-se sobre o fotógrafo francês Pierre Fatumbi Verger e seu trabalho de registro da diversidade cultural afro-brasileira. Com mais de 200 fotografias, apresentadas em diversos formatos e suportes – ampliações recentes e documentos originais –, a curadoria de Alex Baradel convida o público a refletir sobre cultura e tradição no Brasil. A exposição é complementada por depoimentos de diversos artistas, intelectuais e pensadores oriundos dos países fotografados por Verger, como o russo Esteban Volkov e o mexicano Juan Coronel Rivera, respectivamente netos de Leon Trotsky e de Diego Rivera. Um livro-catálogo homônimo reúne a produção fotográfica de Verger, entre 1930 e 1970, em mais de 20 países dos cinco continentes, abordando a diversidade e o respeito, questões que acompanharam Verger durante toda a sua vida.

PUNTA DEL ESTE SURREALISMO LATINOAMERICANO

Galeria Sur Ruta 10, Parada 46, La Barra | galeriasur.uy/exposiciones/surrealismolatinoamericano-2023/

Em torno dos surrealismos na América Latina, do realismo mágico de Gabriel García Márquez, que retrata um mundo real e onírico, das obras de Antonio Berni, com elementos metafísicos, simbólicos ou mentais, intercalando paisagens e ambientes enigmáticos, e dos versos do poeta montevideano Isidore Ducasse, o Conde de Lautréamont, se delineia a mostra panorâmica SURrealismo Latinoamericano, na Galeria Sur. Com curadoria de Martin Castillo, apresenta obras de alguns dos principais artistas do movimento, como Frida Kahlo, Cícero Dias, Ismael Nery, Leonora Carrington, Sergio Lima, Xul Solar, Amalia Polleri e Grete Stern, com a obra Sueño no 38, entre outros.

VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 16

FOTOS: PIERRE VERGER/CORTESIA MAR DIVULGAÇÃO

FOTOS: EDUARDO ORTEGA / CORTESIA MASP; E DIVULGAÇÃO

SÃO PAULO

QUANTO PIOR, PIOR

Até 23/4, Instituto Tomie Ohtake, Rua Coropés, 88 | institutotomieohtake.org.br/

Pautado por uma poética da repetição, do labor e do fracasso, o artista Fernando Lindote realiza sua segunda individual no Instituto Tomie Ohtake, com 26 pinturas, produzidas entre 2010 e 2023. “Há algo em Lindote que remete à figura mitológica de Sísifo, que todos os dias empurra uma pesada pedra montanha acima, fadado a vê-la rolar em seguida e ter de recomeçar a sua lida”, destacam os curadores Paulo Miyada e Julia Cavazzini, do Núcleo de Pesquisa e Curadoria. Essa dinâmica é sugerida na recorrente exploração da imagem da floresta tropical, em que voracidade, desordem e entropia espelham os impasses de um projeto de país. O surrealismo também está entre os objetos de reflexão do artista, como na obra Maria e Louise (para Paulo e Raul) (2020)

TOKYO SOMETHING LIKE THE SUN

Até 1º/4, Nichido Contemporary Art Gallery 〒106-0032 | nca-g.com/en/index.html

Janaina Tschäpe explora as diversas possibilidades do uso da tinta, buscando estabelecer um sentido de marcação da superfície da tela em uma visualidade mais rítmica – e até jazzística – nas obras que apresenta em exposição individual no Japão, entre elas, Body Island III. O uso dessa gestualidade dinâmica aparece tanto como uma ferramenta para criação de cenários abstratos e paisagens mais densas, como também funciona bem ao provocar os movimentos do olhar e do corpo do espectador diante da pintura.

CURITIBA

MEJTERE: HISTÓRIAS RECONTADAS

A partir de 28/2, Museu Paranaense Rua Kellers, 289 | museuparanaense.pr.gov.br/

A exposição faz parte de um projeto do Museu Paranaense (Mupa) que propõe a curadoria compartilhada com representantes indígenas. A exposição Mejtere: Histórias Recontadas é curada por três bolsistas indígenas, selecionados por edital: Robson Delgado (Baré), Ivanizia Ruiz (Tikuna) e Camila dos Santos (Kaingang). Naine Terena, curadora, artista e educadora, juntamente com a equipe do Mupa, foi quem orientou os três curadores para a realização da mostra, que acontece em cinco núcleos expositivos, compostos de vídeos, fotografias, artefatos e textos, demarcando a linguagem, modos de vida, riqueza étnica e artes dos povos originários, sempre em torno do conceito de Mejtere, palavra da língua Mebengokré-Kayapó que pode ser traduzida como belo, encantador, bom, perfeito. Entre as obras, Cocar (2022), de Juliana Kerexu Mariano do Povo Mbyá-Guarani.

FOTO: SERGIO GUERINI / CORTESIA INSTITUTO TOMIE OHTAKE

FOTOS: BAILEY WILLIAMS/CORTESIA DA ARTISTA; ALEXANDRE MAZZO/ZIRIANI FOTOGRAFIA

NOVA YORK

ANTONIO HENRIQUE AMARAL: O DISCURSO

Até 15/4, Mitchell-Innes & Nash 534 W 26th St | origin.www.miandn.com

Em primeira individual desde que assumiu a representação do espólio do artista, em 2022, a galeria estadunidense apresenta mais de 12 pinturas de Antonio Henrique Amaral (1935-2015), datadas dos anos 1960 aos anos 1990, debatendo a violência política e o descontentamento existencial por meio de uma abordagem visual incisiva contra o autoritarismo. Com foco nos principais temas do artista – bocas, batalhas e bananas –, a mostra será o maior panorama da obra de Amaral vista fora da América do Sul desde 1996, reunindo pinturas como a Terceira Pessoa (1967), O Discurso ou El Tirano (1967) e Selva (1968), da série Banana.

BRUXELAS ORIANA

Até 7/5, Museu Argos, Werfstraat 13, 1.000 | argosarts.org/

Realizada pela primeira vez no Pivô, em 2021, a individual da artista porto-riquenha Beatriz Santiago Muñoz ocupa dois andares do Centro de Artes Audiovisuais Argos, em Bruxelas. Com curadoria de Fernanda Brenner e Niels van Tomme, a mostra combina imagens captadas em Porto Rico com cenas inéditas filmadas na região da Alsácia, na França, que compõem a versão instalativa de Oriana primeiro longametragem da artista. Muñoz filmou cenas extras que foram adicionadas ao material original exibido no Pivô, criando uma nova experiência audiovisual. Oriana é baseado no romance revolucionário da escritora feminista Monique Wittig, As Guerrilheiras (1969), no qual os papéis de gênero heteronormativos são rejeitados por meio do uso de uma gramática recém-criada que desafia os arranjos binários convencionais. A reinterpretação livre e processual do romance de Wittig transpõe suas notáveis invenções linguísticas para uma estrutura fílmica igualmente não convencional.

AS BOLCHEVIQUES

Óscar de Pablo Editora Veneta, 304 págs., R$ 114,90 Revisitando a Revolução de 1917, o livro debruça-se sobre outros protagonismos na luta contra o czarismo, apresentando a história de 20 mulheres, como Inessa Armand, que dirigiu o Conselho Econômico de Moscou, e Alexandra Kolontai, uma das principais oradoras do partido bolchevique, que se tornou a primeira embaixadora mulher do mundo, e que marcaram a guerra civil da Rússia. Entre ilustrações da artista visual Mariana Waechter, o leitor é convidado a olhar para as conquistas feministas que as Bolcheviques atingiram na época, como o direito ao divórcio, a garantia de dois meses de licença maternidade, a descriminalização e gratuidade do aborto e a licença menstrual de alguns dias por mês.

A REPETIÇÃO

Pedro Cesarino Editora Todavia, 142 págs., R$ 64,90

A Repetição é o segundo projeto ficcional do antropólogo e professor Pedro Cesarino, cujo trabalho acadêmico está centrado no xamanismo, na cosmologia e nas tradições orais dos povos amazônicos e ameríndios. O livro é composto de duas novelas, “O Mentiroso” e “A Dívida”, que trazem à tona situações de violência, escravidão e exploração econômica de indígenas, que se repetem em contextos distintos: floresta, cidade, litoral. Com uma escrita informada por fatos reais, estudos e documentos históricos, o livro coloca-se, ainda, como uma reflexão sobre o poder da palavra escrita e oral na defesa da vida e dos territórios. Em 2021, Cesarino participou de debate promovido pela seLecT sobre Como Expor Arte indígena ao lado de Jaider Esbell e Fernanda Pitta.

HUASIPUNGO

RODOLPHO PARIGI (2011–2022)

Org. Kiki Mazzucchelli, Nara Roesler, 256 págs., R$ 120

Jorge Icaza Editora Pinard, R$ 79 Escrito em 1934 pelo equatoriano Jorge Icaza, Huasipungo é considerado um romance modelar do Indigenismo latino-americano. O termo que serve de título à obra é o nome dado à parcela de terra cedida aos indígenas por um latifundiário, em troca do cultivo de toda a propriedade. Fundamental para a manutenção de um sistema socioeconômico rural baseado na exploração do povo indígena quéchua, esse sistema escravagista é mantido incólume até hoje nos interiores e sertões latino-americanos. É abordado, inclusive, em Torto Arado (2019), romance de Itamar Vieira Júnior sobre uma família de trabalhadores rurais no interior da Bahia. A reedição do emblemático Huasipungo está em campanha de financiamento coletivo na plataforma de crowdfunding Catarse, até 13/3. O público é convidado a adquirir o livro em sua fase de elaboração. Você participa e recebe o livro em casa em junho de 2023.

O livro tem como foco mais de uma década de produção do artista, abordando o aspecto queer em sua produção e examinando, inclusive, o papel de Fancy Violence, seu alter ego corporificado em performances, para a conceituação da obra pictórica. Contribuem para o entendimento da obra, ainda, uma conversa entre Parigi e a artista Erika Verzutti, e o texto Latexguernica, de autoria de Diego Mauro, Paulo Miyada e Priscyla Gomes, curadores da retrospectiva homônima do artista no Instituto Tomie Ohtake, em 2022.

DALTON PAULA: O SEQUESTRADOR DE ALMAS

Dalton Paula e Lilia Moritz Schwarcz, Cobogó, 248 págs., R$ 150

O artista Dalton Paula apresenta neste livro produzido a quatro mãos com a antropóloga Lilia Moritz Schwarcz extensas pesquisas – na forma de diários de viagens, fotografias, conversa, colagens – para a elaboração de trabalhos “que celebram e louvam as subjetividades negras”. História, identidade e representação de pessoas negras no Brasil são questões traduzidas e articuladas em sua pintura, desenho, instalação, performance, vídeo e fotografia.

18 19 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

FOTOS: DIVULGAÇÃO; E EVERTON BALLARDIN/CORTESIA PIVÔ

CURA PELAS PALAVRAS

Rupi Kaur, Editora Planeta, 320 págs., R$ 69,90

Autora de best sellers e com uma linguagem ágil, Rupi Kaur lança seu novo livro convocando quem o lê a uma reflexão sobre os traumas a partir de sua própria história. Como abertura dos capítulos, detalhes sobre sua vida são apresentados ao longo das páginas de forma poética e arejada, apesar de os relatos envolverem questões como abuso sexual e transtornos psicológicos. Paralelo aos relatos de sua vida, em exercícios de escrita livre, a autora indiano-canadense propõe ao leitor que olhe para os traumas e as sensibilidades individuais, em defesa da prática como possibilidade de se defrontar com as feridas de cada um.

POLÍTICA SELVAGEM

Jean Tible, N-1 Edições, 320 págs., R$ 60

Após o relançamento de Marx Selvagem, versão da tese de doutorado do autor, Tible publica Política Selvagem, a partir de sua tese de livredocência junto ao Departamento de Ciência Política da USP. Segundo o autor, este é um desdobramento do “Marx”, relançado há menos de dois anos. A obra leva o leitor a passear pelos meandros mais concretos e palpáveis dos movimentos contemporâneos: feminismo, antirracista, LGBTQIAP+, indígenas e quilombolas, entre outros, pensando a política atual com as lutas das coletividades e suas incessantes revoltas atravessando tempos, espaços e mundos.

HEBDÔMEROS

Giorgio de Chirico 100/cabeças, 144 págs., R$ 60

Publicado originalmente em francês, em 1929, o livro do pintor italiano Giorgio de Chirico é considerado um dos textos-base do surrealismo. A obra, narrada na terceira pessoa, rompe com a convenção da literariedade como código estável e investe toda a sua carga na estruturação da prosa a partir de valores poéticos. O primeiro sinal disso é o protagonista, um metafísico, que pensa filosoficamente sobre o sentido da vida. As peregrinações do herói dão-se por paisagens oníricas, o que faz desta ficção a encarnação verbal da arte pictórica do autor.

A TIRANIA DAS MOSCAS

Elaine Vilar Madruga, Editora Instante, 224 págs., R$ 69,90 Vencedor do Prêmio Cálamo, na categoria Livro do Ano 2021, o romance constrói uma fábula insólita em torno da relação entre pais e filhos. A história mescla realismo mágico e humor ácido, ao mesmo tempo que discute o autoritarismo e a opressão nas relações políticas. Com personagens excêntricos, de um país ficcional infestado por moscas, A Tirania das Moscas busca causar estranhamento e incômodo com falas tensas, sarcásticas, em que o clima disfuncional da relação entre pais e filhos torna-se palpável.

FICÇÕES / KATIA MACIEL

manual do eu lírico contemporâneo ou coleção de eus

1 ser eu ser lírica

2 não ser eu não ser lírica

3

8 virginia woolf disse eu é apenas um termo conveniente para alguém que não possui um ser real

9 eu com isso eu nada disso

não esquecer que eu é outros embora outros não sejam eu

4 eu pode ser ficcional eu pode ser não ficcional eu pode ser friccional

5 diga a rimbaud se eu fosse outra daria na mesma

6 converse com ana c pela manhã com adília lopes à tarde

10 eu é asa eu é ata eu é ala eu é aba eu é ara eu é oco eu é osso eu é esse eu é sebes eu é solos eu é somos

GAROTAS BRANCAS

Hilton Als Editora Fósforo, 360 págs., R$ 99,90

Um conjunto de 13 ensaios costura perfis de personalidades da cultura estadunidense e do movimento negro. O autor, Hilton Als, coloca-se como espectador ativo e crítico de histórias que têm os conceitos de raça e gênero como pontos de inflexão. Criado em uma família imigrante negra de classe média em Nova York, a vida privada e social de Als é o ponto de vista da narrativa, direta e indiretamente autobiográfica. Garotas Brancas é o primeiro livro inédito de ensaios do escritor e crítico de teatro, que escreve atualmente na revista The New Yorker e ganhou o Prêmio Pulitzer, em 2017, na categoria Crítica. A tradução é assinada pela jornalista Marilene Felinto.

7 eu isso eu aquilo

20 21 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

Poema do livro Coleção de Eus (Cultura e Barbárie, 80 págs.), de Katia Maciel, lançado na ocasião da exposição individual da artista com curadoria de Veronica Stigger, até 25/3, na Zipper Galeria, São Paulo

A VIRADA IDENTITÁRIA

Em verbetes da Enciclopédia e projetos da instituição, obras (ou artistas) que trabalham uma arte de base biográfica e transcendem para o coletivo

PROJETOS

PAPO

Na coluna dedicada às artes cênicas, William Nunes Santana, editor do IC, entrevista o ator e dramaturgo Giordano Castro (1986), um dos fundadores do Grupo Magiluth. O time de Recife (PE) tem 19 anos de existência dedicados à pesquisa e experimentação cênica, com 11 espetáculos montados. Durante a pandemia, desenvolvem três experimentos concebidos para o momento de isolamento social, que demandam participação virtual ativa do público, com destaque para Tudo Que Coube numa VHS (2020), que conduz os espectadores em uma série de relações sensoriais a ser experimentada individualmente.

“É um lugar de provocação, de fazer com que essas provocações sejam como portas que fossem abertas pelas próprias pessoas”, afirma Castro na entrevista. Realizado com um público diverso, são notáveis as diferentes maneiras de afetação e sensibilidade individuais. A conversa, realizada em 2021, aborda a experimentação sensorial na Internet e as percepções dos projetos ao longo da pandemia. O texto pode ser lido na íntegra no site do IC.

VERSÕES DO TEMPO: PRIMEIRA PESSOA, COMO TORNAR

O ÍNTIMO UNIVERSAL?

O episódio abre a segunda temporada do podcast do IC que reúne profissionais e pesquisadores do audiovisual para dialogar sobre o documentário contemporâneo. A produtora e roteirista Daniela Capelato e a cineasta e roteirista Letícia Simões são entrevistadas em 2021 pela jornalista Ana Paula Sousa e a conversa traz reflexões em torno de formatos de autobiografias e os processos de construção dessas narrativas nos filmes Êxtase (2020), dirigido por Moara Passoni e corroteirizado por Capelato, e Casa (2019), dirigido por Simões.

TEATRO EXPERIMENTAL DO NEGRO (TEN)

Fundado em 1944, no Rio de Janeiro, por iniciativa do ator, escritor e economista Abdias do Nascimento (1914-2011), o grupo visa reabilitar e valorizar a herança cultural afro-brasileira por meio de iniciativas educativas e artísticas. A falta de textos nacionais que apresentem heróis negros leva o grupo à estreia, em 1945, da peça O Imperador Jones, do dramaturgo estadunidense Eugene O’Neill (1888-1953), no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, realizam programas de alfabetização e iniciação cultural direcionados à população negra, criando uma equipe própria, alterando o mercado de trabalho e a expectativa do público. Com forte impacto no movimento cultural e social do Brasil, o TEN é pioneiro no debate racial na arte e contribui para a formação de uma importante geração de atores negros e no incentivo da criação de outras companhias de teatro e dança.

RENATA CARVALHO

Atriz, roteirista, dramaturga, diretora e ativista, Carvalho (Santos, SP, 1981) investiga as dimensões estéticas e políticas de vivências travestis na sociedade brasileira e é figura decisiva na representatividade trans no teatro. Aos 15 começa a formação no Teatro Municipal de Santos. Em 2002, funda a Cia. Ohm de Teatro e assina a direção de diversas montagens. Com 23 anos, muda-se para o Rio de Janeiro, onde performa como a drag Sandy Sabatelly. Além do teatro, trabalha desde 2007 como agente de prevenção voluntária na Secretaria Municipal de Saúde de Santos, momento que chama de seu “percebimento” travesti. Em 2016, protagoniza o espetáculo O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu, escrito pela escocesa Jo Clifford (1950), também uma mulher transgênero, em que a figura de Cristo é representada por um corpo trans, à sua imagem e semelhança, como celebração ao amor e à vida em sua diversidade, até que, no fim, a atriz distribui pão para a plateia, ressignificando o rito cristão. Apesar da ampla repercussão, o espetáculo marcante para a comunidade trans foi alvo de censura por grupos conservadores de todo o país.

BRANCO SAI, PRETO FICA

Com roteiro e direção do cineasta goiano Adirley Queirós (1970), o filme é considerado um marco na abordagem do racismo e da segregação territorial nas periferias do Brasil. Entre a distopia e o documental, Branco Sai, Preto Fica (2014) tem como fio condutor a violenta invasão policial, em 1986, ao Baile do Quarentão, na Ceilândia, que resulta na morte de jovens negros. A situação ficcional mostra Brasília dominada por um Estado autoritário que controla quais corpos entram ou não no distrito. Para investigar a história, o diretor utiliza documentos de época e testemunhos dos atores não profissionais, frequentadores do baile e que vivenciaram o acontecimento.

ACERVOS ITAÚ CULTURAL

FOTOS: DIVULGAÇÃO; E CORTESIA IPEAFRO

VERBETES

DE COXIA: MAGILUTH

VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 22 23

A INVENÇÃO DO REAL NO SURREALISMO DE JACQUES LACAN PARTE

1

A PRIMEIRA REVISTA SURREALISTA SURGE UM ANO ANTES DO MONUMENTO À TERCEIRA INTERNACIONAL, NO QUAL TÁTLIN E RODSCHENKO FUNDAM O CONSTRUTIVISMO RUSSO, E UM ANO DEPOIS DO MANIFESTO DADAÍSTA DE TRISTAN TZARA1. Editada por Breton, Aragon e Soupault a revista Literature aparece no mesmo ano de 1919, juntamente com a primeira publicação do artigo estético central de Freud sobre o Unheimlich. Em 1921, Breton sai profundamente decepcionado de seu encontro com Freud. Nenhuma das afinidades propostas entre surrealismo e psicanálise teria sido compreendida, nem sequer a escrita automática. Para Freud, o jovem louco não tinha compreendido a psicanálise; para o revolucionário francês, o velho vienense é que não entendia o alcance de sua própria invenção. Breton e Soupault publicam Campos Magnéticos, em 1921, explorando uma afinidade procedural com a psicanálise, ou seja, a produção de textos automáticos, análogos aos obtidos por associação livre. Aqui eles introduzem um termo ausente e certamente criticável por Freud, ou seja, a ideia de que os efeitos surrealistas são obtidos por meio de um automatismo. Ainda que Freud fale em automatismo de repetição (Wierdeholungszwang), a palavra Zwang (coerção) traduz mal o francês automatism. Na verdade, ela encontra pela cidadania psicopatológica em Clérambault, aquele que Lacan reputa ser seu único mestre em psiquiatria e que teria descoberto a natureza assemântica dos primeiros fenômenos psicóticos, chamados também de fenômenos elementares. São tics, pequenos barulhos, perturbações da imagem, ecos de pensamento, ressonâncias involuntárias de sentido e ideias coercitivas, formalmente semelhantes aos fenômenos de brilho, mancha ou estranhamento estético (anamorfoses)

que nos acostumamos a ver na fenomenologia do objeto. Para Freud, não faria sentido procurar o automatismo, pois ele estava associado com a noção de função do real, proposta por seu adversário Pierre Janet. Entre a noção de aparelho psíquico, dominada pela noção de representação mental e a tese janetiana do excesso de realidade, Lacan partirá de uma terceira substância, a saber, a imagem. É na perda da forma, da permanência ou da unidade da imagem, nos estados de sonho, alucinação e alteração da consciência que o automatismo psíquico puro se manifesta. Ele antecipa o problema da causalidade do desejo, como efeito de um hiato ou de uma descontinuidade no sentido de realidade. Entre a realidade mentirosa, enganadora e alienante, expressa por um uso reificado, deformante e ideológico da linguagem, tanto Lacan quanto os surrealistas vão intuir a necessidade de um terceiro termo: o Real. A construção do conceito de Real em Lacan depende de três movimentos conjugados: (1) A hipótese de que o inconsciente, como Outra cena, como cena do sonho e do sintoma, possua uma realidade própria de natureza simbólica; (2) A observação de objetos ou fenômenos que se apresentam como interrupções do automatismo da realidade cotidiana, ao modo de estranhamentos contingentes, experimentados eles mesmos como causalidade; e

(3) A conjectura de que o Real se apresenta resistente à sua representação, seja pela imperfeição de sua imagem correlata, seja pela impossibilidade de nomeação, mas se apresenta como números, relações ou topologias que demandam linguagem não natural para serem escritos. Esses três movimentos, bem como suas implicações, estéticas, políticas e epistemológicas, serão encontrados por Lacan no movimento surrealista francês.

EPIFANIAS

Lembremos que em 1922, mesma data da Semana de Arte Moderna em São Paulo, Joyce publica sua epopeia linguística universal, refazendo o percurso da viagem fundadora da literatura ocidental na pequena Dublin colonizada pelos ingleses. Ulisses parece ser o protótipo esperado do antirromance, do romance feito para acabar com todos os romances. O

texto é repleto de pequenos encontros fortuitos, chamados também de epifanias, mas com poucas máquinas de escrever e nenhuma mesa de dissecação:

“ (...) o colega Simon Moonan é designado Chupa-ovo (suck-egg) do McGlade. Para encontrar o que existe na palavra “chupa”, “suck” no original, Stephen relembra

24 25 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 COLUNA MÓVEL / CHRISTIAN INGO LENZ DUNKER

FOTO: CORTESIA JERSEY HERITAGE E FUNDAÇÃO BIENAL DE SÃO PAULO

Self Portrait (in Cupboard), 1932, de Claude Cahun, obra que integrou a edição 34 da Bienal de São Paulo – Faz Escuro Mas Eu Canto (2021)

uma cena em que estivera no banheiro com o pai em um hotel em Wicklow. Quando a água escorrera pela pia, escutara um som análogo ao som da palavra “chupa”: xuuuuá. (...) Lembrar aquilo e a aparência branca do banheiro o fez sentir frio e depois calor. Havia duas torneiras que a gente girava para a água sair: fria e quente. Ele sentiu frio e um pouco de calor: e ele podia ver os nomes impressos nas torneiras. Aquilo era muito esquisito”. 2

O mesmo som pelo qual a água é chupada para o interior da pia remete ao nome de um amigo e a uma cena com o pai, entre o frio e o quente. Uma repetição que deforma a palavra até que ela se confunde com um barulho, ganhando assim uma estranha sensação de coincidência psíquica e corporal. As epifanias joyceanas são exemplos dessa combinação entre automatismo que ocorre no intervalo entre a duplicação e a descontinuidade da realidade, entre o sentido e o barulho, com sua típica combinação de efeitos: estranhamento, surpresa, desconcerto. Em 1924, aparece o Primeiro Manifesto Surrealista, juntamente com o Discurso sobre o Pouco de Realidade, de Breton, com uma extensa reflexão sobre o espelho, a alienação e nossa relação de fala com Outro:

“Tamanha é a crença na vida, no que a vida tem de mais precário, bem entendido, a vida real, que afinal esta crença se perde.3 (...) A imaginação tem todos os poderes, salvo aquele de nos identificar apesar de nossa semelhança a um personagem outro que nós mesmos.4 (...) Que me importa o que se diz de mim se eu não sei quem fala, a quem eu falo e no interesse de quem nós falamos?” 5

A recuperação da vida e da imaginação já aparece ligada ao sonho, porque o sonho introduz um tipo de descontinuidade e de precariedade que são condições para pensar o Real, não apenas como a ontologia aristotélica prescrevia, ou seja, combinação entre necessidade e não impossibilidade como contingência impossível:

“Com justa razão Freud dirigiu a sua crítica ao sonho. (...) pois que ao menos do nascimento à morte do homem, o pensamento não tem solução de continuidade, a soma dos momentos de sonho, do ponto de vista do tempo, a considerar só o sonho puro, o do sono, não é inferior à soma dos momentos de realidade”. 6

“Viver e deixar de viver é que são soluções imaginárias. A existência está em outro lugar.” Menos, portanto, do que inverter a realidade em uma busca da idealidade, de uma fuga linguística ou estética do mundo, os surrealistas estão dispostos a uma aventura em direção ao real:

“Acredito na resolução futura desses dois estados, tão contraditórios na aparência, o sonho e a realidade, numa espécie de realidade absoluta, de surrealidade, se assim posso dizer”.7 (primeira incidência do termo)8

REALIDADE IRREPRESENTÁVEL

Ao contrário dos impressionistas que, de certa forma, lutavam contra a fotografia, os surrealistas logo se apossaram dela como forma estética. Agora, o objetivo era fotografar sonhos, ou seja, usar “o beijo que o tempo dá na luz” 9 para capturar a Outra cena, a cena do inconsciente. Em 1928, Um Cão Andaluz , de Luis Buñuel e Salvador Dalí, devolvia a cena do olhar fotográfico ao seu próprio remetente, mostrando a famosa cena do olho-lua-luz cortada por uma navalha. Tudo se passa nesse instante pelo qual Duchamp quer tratar o corpo feminino como um

NOTAS

1. A magia de uma palavra – DADÁ – que levou os jornalistas às portas de um mundo inesperado, para nós não tem a menor importância. “Para lançar um manifesto é preciso querer: A.B.C., fulminar contra 1, 2, 3, se enervar e aguçar suas asas para conquistar e difundir pequenas e grandes a, b, c, assinar, gritar, jurar, organizar a prosa sob uma forma de evidência absoluta, irrefutável, provar seu non-plus-ultra e sustentar que a novidade se assemelha à vida como a última aparição de uma prostituta prova a essência de Deus. Sua existência já foi provada pelo acordeão, a paisagem e palavras doces. Impor seu A.B.C. é uma coisa natural – portanto lamentável. Todo mundo o faz sob uma forma de cristalblefemadona sistema monetário, produto farmacêutico, perna nua convidando à primavera ardente e estéril. O amor à novidade é a cruz simpática, prova de uma atitude ingênua de não-estou-nem-aí, sinal sem causa, passageiro, positivo.”

2. Joyce, J. (1923) Retrato do Artista Enquanto Jovem. 2013, p. 23).

3. Breton, A. (1924) Manifesto do Surrealismo. São Paulo: Brasiliense, p. 33.

4. Breton, 1924b/1992, p. 266.

5. Breton, 1924b/1992, p. 270.

6. Idem: 41.

7. Idem: 45.

8. Idem: 45.

9. Alexendrian, 1976

10. Lacan, J. (1970-1971) O Seminário Livro XIX ... ou pior

ready-made . De fato, esta é a última volta do surrealismo como embrião das lutas feministas. Ainda que o papel das mulheres, como autoras, ainda esteja por ser recuperado, tanto a fotografia de Man Ray quanto as colagens de Max Ernst e a pintura de Picasso moviam-se em torno das divas surrealistas. Dora Maar, essa argentino-croata, amante de Picasso, depois paciente de Lacan, era também fotógrafa, assim como Claude Cahun, personagem fundamental do feminismo queer e, depois, da resistência francesa. Apesar de os manifestos do movimento surrealista terem sido compostos por homens, seu centro de gravidade latente são as mulheres. Se a histeria era considerada o acontecimento político do século 19 é porque nela a mulher aparece como denúncia e silenciamento. Tal como no sonho, onde há o sentido manifesto e o sentido latente, na vida estética do surrealismo o sentido latente é a voz social a ser extraída. Daí que o tema da mulher seja o ponto de convergência entre os enigmas da cidade e o irrepresentável da realidade. Como afirmou Lacan, quase 40 anos depois: “(...) os imbecis do amor louco que tiveram a ideia de substituir a função da mulher irreal se autodenominavam surrealistas”. 10

27 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

Still de Um Cão Andaluz (1928), de Luis Buñuel e Salvador Dalí

MUNDO CODIFICADO

FATO E FICÇÃO NA ARTE

JOGOS COMO CAÇA-PALAVRAS, LIGUE OS PONTOS E VERDADEIRO

OU FALSO DESAFIAM O LEITOR A DISTINGUIR REALIDADE DE IMAGINAÇÃO

NO MUNDO DAS ARTES

LUANA ROSIELLO

Dentre os muitos significados de “diversão”, a palavra carrega o sentido de mudança, de desvio da atenção do assunto em que se está concentrado, alterando o espírito das coisas que preocupam alguém; uma distração. Para os surrealistas, uma das atividades que sugeriam e praticavam para escapar do “esmagamento do espírito” que os assolava eram os jogos – especialmente os de linguagem. Mas, em um jogo, se estamos distraídos, como saberemos o que é verdade ou mentira? Divirta-se nesta descoberta.

O BASTARDO

ULAY

VALIE EXPORT

CARMELA GROSS

VÉIO

MAREPE

JOTA

TUNGA

LIGUE O NOME AO ARTISTA:

JOHNY ALEXANDRE GOMES

MARCOS REIS PEIXOTO

CÍCERO ALVES DOS SANTOS

ANTÔNIO JOSÉ DE BARROS CARVALHO E MELLO MOURÃO

WALTRAUD LEHNER

MATEUS MAIA

FRANK UWE LAYSIEPEN

MARIA DO CARMO DA COSTA GROSS

VERDADEIRO OU FALSO?

V ( ) F ( )

Durante a adolescência, Leonora Carrington, entusiasta do folclore celta, estudava para fazer levitação

V ( ) F ( )

Salvador Dalí foi expulso da Academia de Belas Artes de San Fernando, em 1926, por afirmar que seu professor não seria capaz de avaliar a sua produção

V ( ) F ( )

Maria Martins e seu marido, Carlos Martins Pereira e Souza, tinham um casamento aberto. Entre 1943 e 1948, a artista manteve um relacionamento amoroso com Marcel Duchamp

85 VOL. 11 N. 53 MAR/ABR/MAI 2022 FOTO: CORTESIA DO ARTISTA A S A E S U B L T A H B N H I A N E I E R S F I H S P A U T I I Y U D R R T J T N R A A A I R E V H P H E O N P F A N T A S M M Ç B M O A O S A A E S U P E U IR O T D S A E S U B T E R F Ú G I O U O K T A H B N H L V C P B B Y H L F N A N E I E R M L E G Í T I M O S A F I H S P A A G Y R O L Í D I M O T I I Y U D I N U S A N E E I P U R T J T N R H L C R D Z O S O T A A A I R E V I R A V O L T A O A L P H E O N P A D A R D I L T C T V A N T A S M A G O R I A T I S C O Ç B M O A O I E E F B M E N F T N A A E S U P E R F I C C I O N A L U IR O T D E S Í G N I O N L H G

LIGUE OS PONTOS:

85 B T E R F Ú G I O U O K H L V C P B B Y H L F N R M L E G Í T I M O S A A A G Y R O L Í D I M O D I N U S A N E E I P U R H L C R D Z O S O T A V I R A V O L T A O A L P A D A R D I L T C T V M A G O R I A T I S C O O I E E F B M E N F T N P E R F I C C I O N A L D E S Í G N I O N L H G FOTO: CORTESIA DO ARTISTA A S A E S U B T E R F Ú G I O U O K L T A H B N H L V C P B B Y H L F N I A N E I E R M L E G Í T I M O S A S F I H S P A A G Y R O L Í D I M O U T I I Y U D I N U S A N E E I P U R R T J T N R H L C R D Z O S O T A A A A I R E V I R A V O L T A O A L H P H E O N P A D A R D I L T C T V F A N T A S M A G O R I A T I S C O M Ç B M O A O I E E F B M E N F T N S A A E S U P E R F I C C I O N A L E U IR O T D E S Í G N I O N L H G ALVO ARDIL DESATINO DESÍGNIO FANTASMAGORIA LEGÍTIMO LISURA LÍDIMO REVIRAVOLTA SUBTERFÚGIO SUPERFICCIONAL TRAPAÇA VERAZ CAÇA-PALAVRAS A S A E S U B T E R F Ú L T A H B N H L V C P B I A N E I E R M L E G Í S F I H S P A A G Y R O U T I I Y U D I N U S A R R T J T N R H L C R D A A A I R E V I R A V O H P H E O N P A D A R D F A N T A S M A G O R I M Ç B M O A O I E E F B S A A E S U P E R F I C E U IR O T D E S Í G N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

JOGO DOS 7 ERROS ENCONTRE AS DIFERENÇAS NA OBRA SEM TÍTULO (1969-77), DE MADALENA SANTOS REINBOLT

85 VOL. 11 N. 53 MAR/ABR/MAI 2022 B T E R F Ú G I O U O K H L V C P B B Y H L F N R M L E G Í T I M O S A A A G Y R O L Í D I M O D I N U S A N E E I P U R H L C R D Z O S O T A V I R A V O L T A O A L P A D A R D I L T C T V M A G O R I A T I S C O O I E E F B M E N F T N P E R F I C C I O N A L D E S Í G N I O N L H G FOTO: CORTESIA DO ARTISTA A S A E S U B T E R F Ú L T A H B N H L V C P B I A N E I E R M L E G Í S F I H S P A A G Y R O U T I I Y U D I N U S A R R T J T N R H L C R D A A A I R E V I R A V O H P H E O N P A D A R D F A N T A S M A G O R I M Ç B M O A O I E E F B S A A E S U P E R F I C E U IR O T D E S Í G N

VIRADA CELESTE

35

PROPONDO EXPERIMENTAÇÕES

SENSÍVEIS DE MUNDOS INVENTADOS, AS ARTISTAS IGI LOLA AYEDUN, SONDRA PERRY E VITÓRIA CRIBB

ENDEREÇAM ANIQUILAÇÕES E

POSSIBILIDADES DE VIDAS PRETAS

NA REALIDADE

MATEUS NUNES

PORTFÓLIO

A DEMOCRATIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DIGITAIS, AO

MESMO TEMPO QUE AMPLIFICA AS VOZES USUALMENTE DISSIDENTES, PERPETUA ALGORITMOS E FERRAMENTAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL QUE INVESTEM NA CONTRAMÃO: ABSORVEM INPUTS RACISTAS DADOS POR PROGRAMADORES IGUALMENTE RACISTAS; APRENDEM A PARTIR DELES, OS CULTIVAM E OS DISSEMINAM. Refletem, em suas imagens vigilantes e vigiadas, os códigos sociais hegemônicos que perpetuam as máculas do segregacionismo colonialista.

Os trabalhos das artistas brasileiras Igi Lola Ayedun e Vitória Cribb e da estadunidense Sondra Perry atentam para o fato de que, por mais que se possa produzir por meio dessas tecnologias um grande corpo arquivístico de imagens de pessoas negras – cuja perenidade é rara na historiografia ocidental, em que o arquivo documental desses indivíduos sempre foi aniquilado –, esse próprio arquivo se converte em munição para o ataque. Como ferramenta de afirmação de existência, as artistas operam tecnologias digitais na criação de mundos em que pessoas pretas existem em plenitude – com potenciais de denúncia e mudança.

Centrada em uma prática propositadamente ambígua, Vitória Cribb opera instâncias consagradas e antagônicas nos sistemas sociais, artísticos e estéticos contemporâneos por meio de animações e imagens em CGI (Computer Generated Images), e ambientes imersivos e de experimentação em realidade aumentada para a web. Ao desenvolver o conceito de “espontaneidade programada”, a artista carioca aponta tanto para as falhas de um sistema rígido baseado na repetição mecânica que, às vezes, gera acidentais lampejos afetivos ou subjetivos quanto para a supressão de uma espontaneidade pessoal alinhada ao comportamento computacional.

Sobre vidas condicionadas a narrativas repetidas Cribb desenvolveu @Ilusão (2020), um curta-metragem de animação que combina modelagem 3D e gravações de áudio da própria artista, apontando reflexões intensificadas pelo isolamento pandêmico em 2020. Em um tipo de necrovigilância, vivia-se em um contexto em que gráficos eram atualizados a cada minuto com números vertiginosos de mortes. A artista expressa seu desconforto com a exaustiva sensação de repetição modulada e aprisionante, que nega a sinuosidade e a imprevisibilidade dos fatos da vida

fora das telas. Ao questionar a lapidação de gostos feitos por algoritmos, Cribb debate se as reflexões críticas não foram desarmadas, servindo como dispositivos ilusórios de mudança, mas que apenas nos mantêm presos a uma programação ininterrupta.

Em trabalho comissionado para a exposição coletiva Who Tells a Tale Adds a Tail, curada por Raphael Fonseca no Denver Art Museum, a artista realiza a videoinstalação VIGILANTE_EXTENDED (2022), que apresenta mulheres-ciborgues responsáveis por recolher informações que abastecem os sistemas digitais de vigilância. As protagonistas da obra combinam aspectos de estranheza e certa bestialidade, modeladas por Cribb em corpos repletos de olhos e orelhas espalhados pelo corpo. Ao mesmo tempo exibe esses seres em poses convidativas ao olhar, flertando com a graciosidade e a sinuosidade de representações femininas helenísticas. Como medusas, as vigilantes atraem o olhar para usufruir da essência de quem as observa: sorvem suas informações para abastecer um sistema totalitário de vigilância. Entretanto, continuando o jogo espelhado proposto pela artista, essas entidades que parecem deter tanto poder são, na verdade, figuras passivas, sem poder algum de emissão de discurso formal, servindo apenas como instrumentos de vigilância. As figuras que parecem ser sobre-humanas são, na verdade, sub-humanas.

Cribb, a partir dessas dinâmicas, faz colidirem as noções hegemônicas que determinam o que se compreende por beleza e feiura em uma história da arte eurocêntrica, questionando a pertinência desses moldes binários no contexto contemporâneo. Transpassa esse debate, inclusive, para as leituras feitas acerca dos corpos de mulheres pretas, em um cenário atual assente em estruturas racistas e misóginas. Reitera de forma crítica a compreensão desses corpos como indesejáveis e intocáveis; indignos de amor, mas alvos de curiosidade; rapidamente substituíveis e descartáveis. A demonização taxativa, a subserviência humilhante e o silenciamento absoluto impostos pelo colonialismo às mulheres negras também são endereçados por Cribb de forma enfática na obra Prompt de Comando (2019). De cunho bastante autobiográfico, Prompt de Comando denuncia, através da própria plataforma da programação, as repetições esbravejadas a corpos dissidentes, objetivando que eles se adaptem a um discurso não crítico, linear, normatizado e padronizado. Cribb alarma sobre o paralelismo entre o tratamento de pessoas marginalizadas e máquinas: sem alma, são lidas como mercadorias, exploráveis de forma inesgotável, cujo conteúdo é facilmente vendido. Sobre o fundo preto do prompt de comando de seu computador pessoal escreve confissões digitais semelhantes a escritas de um diário: instruções subjetivas que não conseguirão ser lidas pelos sistemas incapazes baseados na objetividade repetitiva.

FOTOS: CORTESIA DA ARTISTA

Stills (aqui e na dupla de págs. anterior) de VIGILANTE_EXTENDED (2022), de Vitória Cribb

Igi Lola Ayedun recentemente divulgou na internet a série Há Muito Venho Sonhando com Imagens Que Nunca Vi, desenvolvida durante a Bolsa ZUM/IMS 2022, parte de um projeto em andamento intitulado Eclosão de um Sonho, uma Fantasia. A partir da constatação de um cenário contemporâneo em que a produção e o consumo de imagens são ininterruptos e tão dinâmicos quanto as possibilidades de suas criações, a artista paulistana conceitua esse continuum como “mobilismo imagético” e propõe que suas fotografias sejam vistas como frames de cenas em movimento, capturando um fluxo sempre dinâmico, similar ao pensamento cinematográfico e à experiência do sonho – o próprio título da série reflete esse ritmo, “sonhando”, no gerúndio. As fotografias são criadas por meio de softwares de inteligência artificial, sobretudo a plataforma MidJourney, que usa a tecnologia text-to-image. Dessa forma, Ayedun insere (ou ensina à máquina) um vasto corpo de texto que detalhadamente descreve a imagem a ser virtualmente fotografada. Com formação transdisciplinar, a artista também se aproveita do amplo repertório adquirido como diretora editorial de moda, quando desenvolveu a habilidade de descrever com precisão a configuração espacial de um set fotográfico – desde as direções dadas às pessoas retratadas, até a posição e o tipo de iluminação usados. A partir dos dados inseridos, a plataforma então apresenta quatro fotografias com diferentes interpretações das descrições propostas. Às vezes, Ayedun retroalimenta o sistema com as mesmas fotografias – desta vez na dinâmica image-to-image –, gerando novas imagens com os padrões detectados nas fotografias analisadas. Alimentando a geração da imagem, Ayedun também fornece informações específicas sobre técnicas fotográficas em seus códigos, incluindo definições de câmera, lente, abertura de diafragma, tempo de exposição, distância focal e ISO. Esses aspectos tornam a imagem resultante parecida com uma fotografia, em vez de uma composição abstrata. Eles não buscam uma classificação rigorosa para

42 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

considerar as imagens como fotografias, mas sim uma revisão provocativa do que é entendido tradicionalmente como fotografia. A série é protagonizada por pessoas cujas peles, cabelos e/ ou roupas são da cor azul-ultramar. Ayedun continua sua profunda pesquisa sobre as origens e usos do pigmento que difunde essa cor em sistemas estéticos africanos ligados às suas ancestralidades. Reforça a presença dessa cor como marca cultural e determinante em vários sistemas estéticos, propondo imagens fantasiadas com esse matiz: “Em certo momento, eu via, sonhava e dizia que pessoas negras eram azuis”, conta a artista à seLecT_ceLesTe. A ficção aqui não nega a negritude; concebe um cenário em que as dificuldades impostas aos corpos negros estigmatizados desaparecem, ao mesmo tempo que reafirmam suas genealogias e suas existências em imagens sonhadas. Alinhada ao conceito de “fabulação crítica” de Saidiya Hartman – que a artista acredita ser um atravessamento teórico na produção artística da atual geração racializada –, propõe imagens sonhadas sobre vazios de informações e acúmulos autobiográficos. Desde a infância até o início da vida adulta, Ayedun desenvolveu uma série de problemas oculares congênitos que acarretaram sua atual visão monocular, com dificuldade de percepção de distâncias, profundidades e espaço. As imagens sonhadas, portanto, são construções visuais que lhe possibilitam experimentar – e gerar – cenas fisicamente inapreensíveis, mas possíveis através de tecnologias fabulativas. O olho, dispositivo óptico que o desenvolvimento da câmera fotográfica objetiva mimetizar, tem sua experiência reconstruída pela artista por meio de prompts de comando. Expandindo o projeto Eclosão de um Sonho, uma Fantasia, Ayedun atualmente desenvolve uma série de trabalhos com base em um software próprio que gera imagens abstratas a partir de encefalogramas. Usando dados coletados em 14 nós conectados à sua cabeça, a artista transforma ações corporais em um conjunto de dados que é interpretado e ensina o programa de inteligência artificial gerador de imagens. As obras serão apresentadas em uma exposição na Pivô, em São Paulo, no início de abril.

44 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

VOL. 12 N. 57

Há Muito Venho Sonhando com Imagens Q ue Nunca Vi IX (2022), da série Eclosão de um Sonho, uma Fantasia; na página anterior, detalhe da obra final Eclosão de um Sonho, uma Fantasia (2023), de Igi Lola Ayedun

46 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 IGI LOLA AYEDUN NÃO BUSCA UMA CLASSIFICAÇÃO RIGOROSA PARA CONSIDERAR AS IMAGENS COMO FOTOGRAFIAS, MAS SIM UMA REVISÃO PROVOCATIVA DO QUE É ENTENDIDO TRADICIONALMENTE COMO FOTOGRAFIA Eclosão de um Sonho, uma Fantasia

Igi Lola Ayedun FOTOS: CORTESIA DA ARTISTA

(2023), de

O uso de um azul predominante para tratar das interseções entre arte, questões raciais e tecnologia é levado a outras direções por Sondra Perry. A artista estadunidense, cuja obra é incontornável no âmbito das artes digitais, utiliza em alguns de seus trabalhos o azul típico do chroma key, empregado em filmagens para retirar elementos no processo da edição. Perry argumenta que, além de a cor ter sido estabelecida na prática audiovisual por contrastar com a maioria das cores de pele humana, ela representaria o anverso da cor do ser: já que nenhuma cor de pele se aproximaria desse azul, ele é lido como espaço negativo, cujo corpo é subtraído e inexistente. Perry denuncia que os corpos de pessoas pretas são percebidos dessa forma na sociedade contemporânea.

Amplificada pelos instrumentos tecnológicos em dinâmicas racistas de vigilância, a existência das pessoas pretas é propositalmente removida de histórias e imagens, como o faz o chroma key. Perry pareia a ação de retirar o fundo azul e isolar os indivíduos pela ferramenta com a dissociação entre corpos e suas narrativas contextualizantes, o que se ilustra pela falta de representatividade de pessoas pretas e pelas privações de suas próprias histórias a partir de dinâmicas do discurso hegemônico. Sobrepostos ao fundo azul, a artista dispõe no espaço objetos feitos de barras esportivas, simulando jogadores de basquete em posições de defesa. Monitores fixados a esses objetos exibem trechos de corpos modelados pela artista, que pontua que, em alguns contextos, pessoas pretas são mais aceitas, como no basquete estadunidense, mas que tal inserção é feita a partir de um processo maior de apagamento e exotização. Ao anexar reminiscências em objetos descontextualizados, Perry traça explícitos paralelos autobiográficos, com fotos de infância em

48 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

VOL. 12 N. 57

SONDRA PERRY FAZ

USO DO AZUL CHROMA

KEY PARA TRATAR

DAS INTERSEÇÕES ENTRE ARTE, QUESTÕES RACIAIS E TECNOLOGIA

50 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

FOTOS: MIKE DIN / CORTESIA SERPENTINE SACKLER GALLERY

Vistas da exposição Typhoon Coming On (2018), de Sondra Perry, na Serpentine Sackler Gallery

visita ao Metropolitan Museum de Nova York, por exemplo, vivenciando acervos museológicos ocidentais formados a partir do saque de patrimônio histórico africano. Em Typhoon Coming On (Tufão Se Aproximando), animação de 2018, a artista manipula digitalmente a imagem da pintura feita em 1840 por J. M. W. Turner, intitulada Slave Ship (Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On) [Navio Negreiro (Escravos Jogando ao Mar os Mortos e Moribundos, Tufão Se Aproximando)], onde se representa o afogamento de 133 escravizados pelo capitão do navio britânico. Perry denuncia que o assassinato de escravizados durante as viagens era uma estratégia de alguns países europeus que, para conseguir dinheiro, acionavam os seguros de seus navios e atestavam que durante a viagem haviam perdido seus “bens” – e não “pessoas”, como afirma a artista em vídeo da Serpentine Galleries.

52 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

FOTO: CORTESIA BRIDGET DONAHUE GALLERY

IT'S IN THE GAME '17 or Mirror Gag for Vitrine and Projection (2017), de Sondra Perry, vídeoinstalação exposta na Bridget Donahue Gallery

IMPONDERÁVEL E INTANGÍVEL, A ESFERA CELESTE TEM SEUS MECANISMOS DE REPRESENTAÇÃO DISCUTIDOS POR

ARTISTAS BRASILEIROS DE DIFERENTES GERAÇÕES

CONSTRUÇÃO DO

A CURADORIA

LEANDRO MUNIZ

VOL. 12 N. 57 MAR/ABR/MAI 2023 Projeto para Construção de um Céu #1 (1981), de Carmela Gross FOTO: CORTESIA DA ARTISTA E GALERIA VERMELHO CÉU

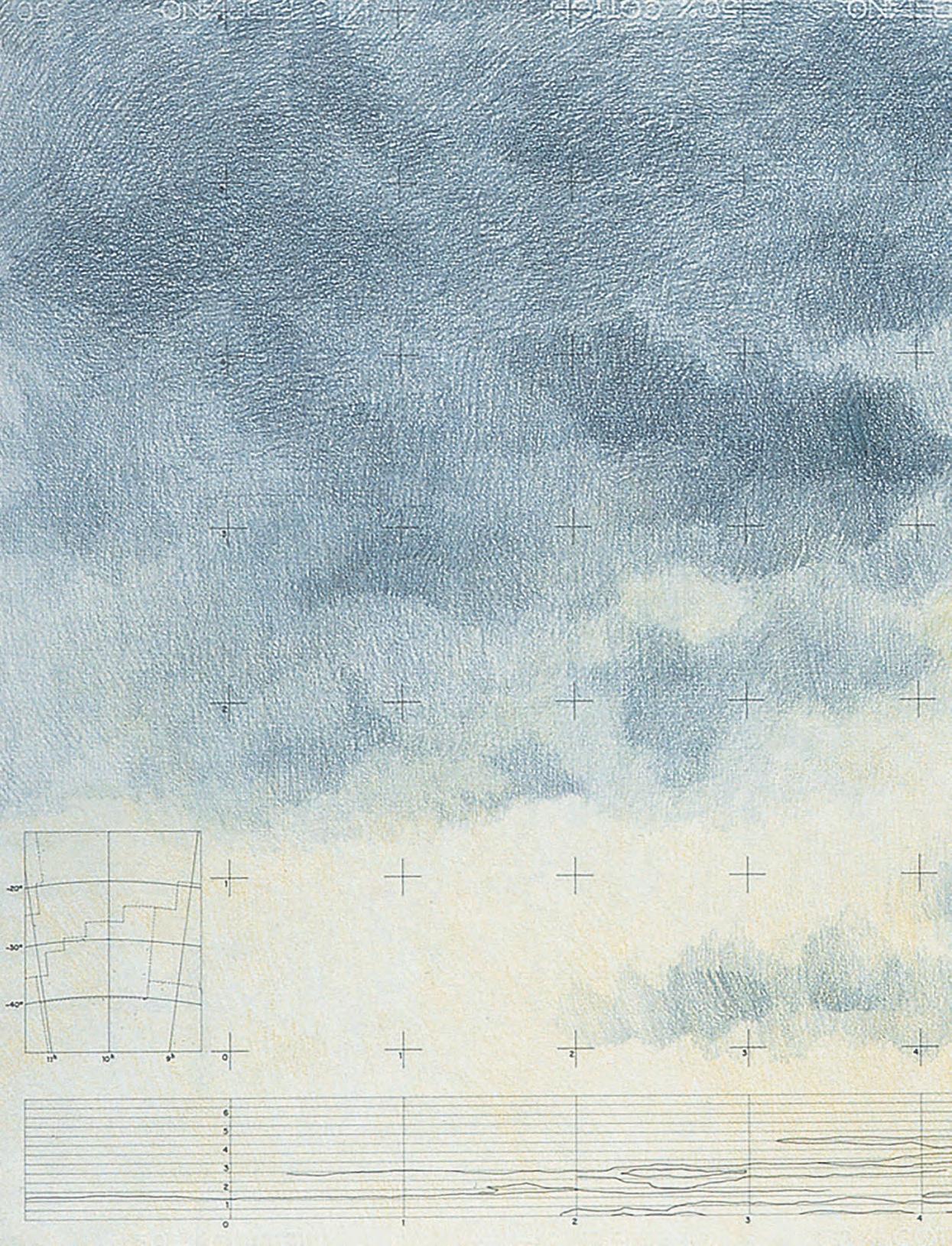

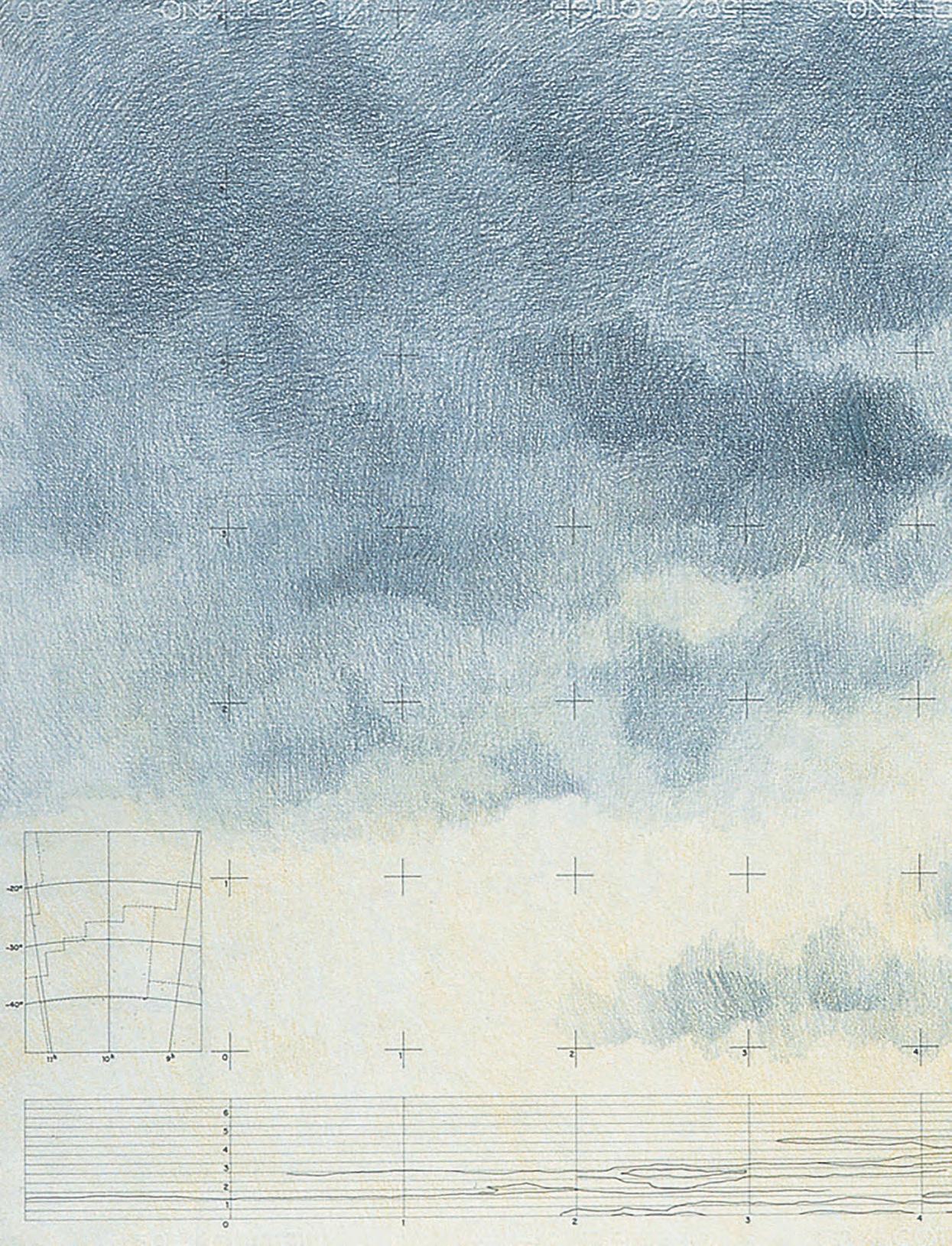

EM SEU PROJETO DE MESTRADO, CARMELA GROSS PRODUZIU 33 DESENHOS DE OBSERVAÇÃO RETRATANDO O CÉU DE SÃO PAULO. Cada uma das pranchas de Projeto para Construção de um Céu (1981) é acompanhada de uma retícula que esquadrinha o plano, de uma notação técnica que marca escalas e datas, e de fragmentos do mapa celeste do Hemisfério Sul. Há também uma projeção ortogonal que descreve apenas os contornos das nuvens desenhadas com cor no fundo, como um desenho sobre o próprio desenho. Seus diferentes modos de desenhar evocam artistas canônicos da história: o sfumato de Leonardo da Vinci, as pinceladas espiraladas de William Turner, as nuvens volumosas e serenas de John Constable, as hachuras do desenho japonês, e assim por diante. Feitos com lápis de cor sobre papel Fabriano, esses desenhos têm tons cinza, rosa, brancos, laranja, amarelos, entre outros tantos para além do esperado azul. Parece impossível definir os limites ou as fronteiras do céu, localizar a última partícula de ar que compõe a atmosfera, ou fixar a incidência de luz sobre o planeta e seus inúmeros efeitos de refração, difração e reflexão na camada gasosa que envolve a Terra. Postas a mutabilidade e a infinitude do tema, representar o céu implica um código que talvez diga mais sobre suas possibilidades e limites do que sobre o objeto ou do que podemos saber sobre ele.

ANYWHERE IS MY LAND

Há milênios e em diferentes culturas, é possível orientarse pelas estrelas, localizando-se a partir das posições

relativamente fixas de algumas constelações. Tomar o céu como mapa implica pensar territórios, pertencimentos e, como toda cartografia, uma esquematização de algo maior do que essa representação pode abarcar.

Quando Antonio Dias (1944-2018) intitula suas pinturas pretas polvilhadas de branco de Anywhere Is My Land (1968), o artista mobiliza uma série de relações históricas, geopolíticas, identitárias e cósmicas em uma mesma dinâmica. O rigoroso grid branco aplicado sobre elas contrasta com a aleatoriedade da distribuição dos pontos, e algumas têm uma notação de escala: 1:1. A frase em inglês (qualquer lugar é minha terra) vai bem ao encontro a uma crescente dominação sociocultural estadunidense na época e cria conexões entre o celeste e o terreno. Considerando o discurso nacionalista da ditadura civil-militar vigente no período, a recusa em participar de um território fixo é um chamado à liberdade como condição política. Olho para as estrelas e me localizo: o universo é o meu lugar. Se o céu pode ser usado como ferramenta de orientação, as formas como o codificamos refletem geopolíticas e suas respectivas epistemologias. Como lidar com aquilo que escapa, não cabe em categorias ou é impreciso? Algo muito caro ao pensamento artístico e seu acolhimento da indeterminação, em especial naquilo em que a ficção pode especular sobre o real.

56 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

1001 Noites Possíveis (2012), de Rivane Neuenschwander; na dupla de páginas a seguir, Anywhere Is My Land (1968), de Antonio Dias

FOTOS: CORTESIA FDAG; E CORTESIA ESPÓLIO ANTONIO DIAS E GALERIA NARA ROESLER

FOTO: ANTONIO DIAS, "ANYWHERE IS MY LAND" (1968), TINTA ACRÍLICA SOBRE TELA, 130 X 195 CM, COLEÇÃO RARA DIAS/CORTESIA ESTATE ANTONIO DIAS E GALERIA NARA ROESLER

TOMAR O CÉU COMO MAPA IMPLICA PENSAR

TERRITÓRIOS, PERTENCIMENTOS E UMA

ESQUEMATIZAÇÃO DE ALGO MAIOR DO QUE

ESSA REPRESENTAÇÃO PODE ABARCAR

Laura Andreato cria folders que esquematizam as cores do pôr do sol e coloca espelhos sobre a grama, refletindo o céu azul no tema e nas palavras escritas: Blue Sky, Sky Blue. Planetarium (2010) é um saquinho de veludo preto cheio de glitter prateado; na parte externa há o título estampado. Quando aberto, o trabalho evoca a imagem do espaço povoado de estrelas. O preto pontilhado é a representação mais elementar do cosmo e, nessa associação de escalas e imagens, a artista sugere que podemos guardar o universo inteiro dentro do bolso.

BONITA É A NOITE COM A SUA FUNDURA

Frase repetida em coro pelos integrantes do grupo de estudos Práticas Desobedientes em palestra homônima, na qual conectam os mistérios do céu estrelado aos seus anseios sociais e políticos mais imediatos. Talvez porque o macro e o micro tenham equivalências.

À noite, quando um dos lados da Terra está voltado para o escuro, o Sol não ofusca as outras estrelas e o brilho daquelas mais longínquas chega até nós. Considerando a distância e a velocidade da viagem da luz pelo espaço, boa parte delas provavelmente já está morta, e vemos apenas o índice de algo que já não está lá.

As representações da noite e suas múltiplas metáforas são assunto recorrente na música onde constituem um gênero, de caráter intimista e meditativo, chamado “noturno”. O negrume da noite é cantado pelo Ilê Aiyê, e os versos do rapper Rincon Sapiência transmutam o escuro noturno na pele da atriz Lupita Nyong’o.

Poderíamos aprender a enxergar nas trevas, como tantos animais fazem, ou interrogar se é possível “ver um trabalho de arte na escuridão total”, como propõe o historiador da arte estadunidense Darby English em livro homônimo. Rivane Neuenschwander picotou o livro As Mil e Uma Noites, usando um furador e colou os círculos com fragmentos de textos sobre pranchas de papel preto, em composições que evocam galáxias. A cada exposição, os conjuntos de desenhos são organizados em grids como calendários que marcam o tempo da mostra. Mesmo que intangível, o céu é uma ferramenta de localização no espaço e no tempo.

Desde 2014, Ricardo Alves pinta o universo baseado em imagens de alta definição captadas pela Nasa. Suas pinturas são construídas com grossas camadas de tinta, gerando um contraste perceptivo entre massas de óleo e imagens de profundidade. Ultra Deep Field Falhado (2015) talvez se insira nessa tradição de representações do céu que proponho:

61

FOTOS: DING MUSA / CORTESIA GALERIA LUCIANA BRITO; E CORTESIA MENDES WOOD DM

Ficções (2007), de Regina Silveira, no Museu Vale do Rio Doce; nas páginas seguintes, Gruta (2014), de Patrícia Leite

imagens de céus que não refletem uma “cor local”, que embaralham territórios e modos de representação, que colocam em questão suas próprias falhas em relação ao objeto.

OLHA PRO CÉU, MEU AMOR

Nos convoca Luiz Gonzaga. A artista Patrícia Leite também chamou Gonzagão para a conversa em uma individual composta apenas de pinturas de fogos de artifício e com o mesmo título da parte final deste texto. O céu é um assunto recorrente em sua produção, em especial os enquadramentos através dos quais é visto. Na pintura Gruta (2014) há uma larga margem preta ao redor da forma ameboide que o delimita. Título e composição sugerem a imagem de um espaço interior, e a forma orgânica e irregular que circunscreve a paisagem celeste tem algo de onírico, como no recurso usado no cinema ou nos quadrinhos para indicar um sonho.

Sandra Cinto também tem o céu como assunto frequente em sua obra. Seus desenhos e pinturas têm um caráter poético, mesmo que sejam representações de céus revoltos ou turbulentos. No início de sua prática, nos anos 1990, a artista produziu a série Sem Título, feita a óleo em médias e grandes dimensões. Os céus eram vazios e anunciavam apenas sua própria luminosidade por entre as pesadas nuvens de dias de chuva, todas em tons de vermelho, como céus sangrentos no dia do Apocalipse.

O suposto lirismo das representações do céu também tem seus correspondentes trágicos ou de questionamento, que vão desde pensar os limites da representação sobre esse assunto até as possíveis angústias de enfrentamento com a imensidão. Seria possível uma imagem que reproduzisse o efeito imersivo da experiência direta de olhar para o céu?

Na instalação Entrecéu (2007), Regina Silveira cobre o chão e as paredes do espaço expositivo com um plotter cuja imagem é de um céu azul com nuvens plácidas. Uma claraboia na sala gera a continuidade entre as imagens e o céu lá fora. Ao forrar o espaço com essas imagens, a artista torna concreta a expressão “andar nas nuvens”, paradoxalmente transformadas em um abismo.

Esses trabalhos não apenas tomam o céu como tema ou naturalizam seus modos de representação, mas, na tentativa de representá-lo, em sua instabilidade e infinitude, colocam seus códigos como um problema a ser questionado ou ao menos tornado opaco. Eu poderia também falar sobre Lucy flutuando no céu povoado de diamantes psicodélicos na música dos Beatles, sobre Cartola nos convocando a olhar o céu na esperança de um bom dia, ou só fechar os olhos e sentir o céu dentro da boca.

REPRESENTAR O CÉU IMPLICA UM CÓDIGO QUE TALVEZ

DIGA MAIS SOBRE SUAS POSSIBILIDADES E LIMITES DO QUE

SOBRE O OBJETO OU DO QUE PODEMOS SABER SOBRE ELE

64 VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

FOTOS: CORTESIA DAS ARTISTAS

Sem Título (1993), de Sandra Cinto; nas páginas seguintes, Projeto para Construção de um Céu #10 (1981), de Carmela Gross

> ACESSE A PLAYLIST EM WWW.SELECT.ART.BR

O ESTRONDO PANMELA CASTRO

COM EXPOSIÇÃO PANORÂMICA DE SUA TRAJETÓRIA

PREVISTA PARA MARÇO DE 2024 NO MUSEU DE ARTE DO

RIO E LIVRO RECÉM-LANÇADO PARA COMPARTILHAR

CONHECIMENTO SOBRE ARTE, PANMELA CASTRO DÁ AULA

SOBRE SER MULHER NO BRASIL

PERFIL

MONACHESI

JULIANA

(2021),

EM UMA TERÇA-FEIRA CHUVOSA DE FEVEREIRO, DIANTE DE UMA PLATEIA QUASE EXCLUSIVAMENTE DE MULHERES, NA LIVRARIA MEGAFAUNA, NO CENTRO DE SÃO PAULO, MAYBEL SULAMITA, COORDENADORA DE COMUNICAÇÃO DA REDE NAMI, FEZ AS APRESENTAÇÕES DAS OUTRAS TRÊS INTEGRANTES DA MESA DE LANÇAMENTO DO LIVRO HACKEANDO O PODER – TÁTICAS DE GUERRILHA PARA ARTISTAS DO SUL GLOBAL. Panmela Castro é sobrevivente de violência doméstica, artista, ativista e fundadora da Nami, anunciou. Vulcanica Pokaropa foi apresentada como artista trans, doutoranda em artes pela Unesp e autora de um dos ensaios do livro; e Carollina Lauriano, como curadora independente, responsável pela curadoria de obras reunidas na publicação. As três palestrantes falaram sobre práticas coletivas, dissidências e decolonialidade em suas apresentações de Hackeando o Poder, que é um manual acessível, organizado pela Rede Nami e publicado pela Editora Cobogó, que ensina às jovens como se profissionalizar na arte. “O mais importante não é a arte, a carreira, o dinheiro, é o avanço de todes por meio do conhecimento como uma tecnologia a ser compartilhada”, resumiu Panmela Castro. Autora de uma obra testemunhal e feminista, Castro explora diferentes linguagens, com predomínio de pintura, performance e fotografia. Duas séries anteriores à sua participação nas mostras Enciclopédia Negra (2021) e Histórias Brasileiras (2022), que marcam a definitiva e irreversível institucionalização da obra da artista, já sintetizavam a maturidade de seu trabalho: #RetratosRelatos (2019-20) e Vigília (2020-21). Na primeira, a atuação à frente da ONG voltada a mulheres vítimas de violência doméstica, a Rede Nami, e a experiência com a pintura resultam em um conjunto de retratos mostrados em forma de dípticos, ao lado dos relatos de abuso e outros temas do universo das mulheres enviados pelas retratadas à artista. Nenhum dos registros tem maior importância que o outro, ao contrário, os pares pintura/texto desvelam o processo catártico de tornar públicas as agressões que muitas mulheres sofrem caladas. Na segunda série, realizada depois do período mais rígido da pandemia, em 2020, amigos de Panmela posam para retratos no ateliê da artista ao longo de uma noite (daí o título, Vigília) em que as conversas, a música, a dança e tudo o mais que fez parte dessa experiência compartilhada encontram-se plasmados sobre a tela.

Em 2021, Panmela Castro entrou para o time seleto da Galeria Luisa Strina, onde realizou a primeira individual no mesmo ano, feito raro, considerando a agenda concorrida de uma galeria blue chip. Ostentar É Estar Viva, com

curadoria de Daniela Labra, homenageou cinco mulheres do círculo íntimo da artista, por meio de retratos e outros elementos narrativos, como fotos, printscreens de redes sociais, relatos e arte de base textual (text-based art) Dessa última tipologia é a peça que deu título à exposição: um espelho com moldura de obra de arte, sobre o qual Panmela pichou, com spray preto, “Ostentar é estar viva”. Na individual na GLS, a obra foi colocada no final do corredor que liga a sala principal à segunda sala expositiva e, mesmo exposta nesse local de passagem, foi o trabalho mais instagramado da mostra. No período de 26 de novembro de 2021 a 15 de janeiro de 2022, perdi a conta de quantxs conhecides vi refletidos naquele espelho passando no meu feed. Brancos, pretos, homens, mulheres, jovens e velhos, todes pareciam se identificar com a máxima de Panmela Castro, que me soa, a bem da verdade, uma afirmação geolocalizada, relacionada a ser uma mulher negra no Brasil. Mas por acaso selfie tem falsa consciência?

GRAFITE, ARTE E ATIVISMO

Uma hora antes do evento de lançamento de Hackeando o Poder, na Megafauna, Panmela Castro conversou com seLecT_ceLesTe sobre sua trajetória como artista, ativista e empreendedora, papéis sociais que ela junta magistralmente na concepção desse manual para jovens artistas, que reúne 58 colaboradores, entre autoras, artistas convidadas para participar com obras, e equipe envolvida na criação desse marco na arte brasileira do século 21. A entrevista começou pelo nome e missão da ONG que Panmela fundou em 2010: “NAMI significa ‘mina” na língua TTK”, conta, referindo-se à linguagem dos grafiteiros das

VOL. 12 / N. 57 MAR/ABR/MAI 2023

Capa de Hackeando o Poder ; à dir., Ostentar É Estar Viva

de Panmela Castro; na dupla de páginas anterior, Vigília com Mc Carol (2021)

FOTOS:

GALERIA LUISA STRINA (NESTA PÁGINA E NA DUPLA DE ABERTURA) 70

EDITORA COBOGÓ/DIVULGAÇÃO; EDOUARD FRAIPONT/CORTESIA

Retrato de Maria Auxiliadora (2022), pintura de Castro que integrou a mostra Histórias Brasileiras, no Masp; na dupla de páginas anterior, Vulcanika Pokaropa, da série Vigília (2021)

ruas do Catete, o TTK, que dá nome ao “idioma” inventado nos anos 1960 para burlar a repressão da ditadura. “O trabalho da Rede Nami nunca foi algo que planejei. Fui vítima de violência doméstica, e comecei a fazer o trabalho para promover a Lei Maria da Penha, porque, na época em que aconteceu comigo, não existia a lei, então ninguém foi responsabilizado. Criei uma metodologia para usar o grafite como forma de fazer chegar às pessoas a informação sobre a lei e isso foi considerado bastante revolucionário na época. Acabei ganhando muitos prêmios internacionais, então, com toda a visibilidade que o projeto recebeu, acessei financiamentos e tive muita habilidade de trazer as pessoas pra junto. Resolvi formar a Rede Nami e trabalhar formalmente com isso, em vez de ser só um grupo de grafiteiras”, relembra Castro.

A instituição, formalizada em 2010, começa, portanto, nas oficinas de grafite organizadas por Panmela no Rio de Janeiro para difundir a Lei Maria da Penha entre mulheres mais vulneráveis à violência doméstica. “Em um determinado momento, eu simplesmente não tinha grafiteiras o suficiente para fazer as oficinas. Então comecei a fazer oficinas para formar novas grafiteiras. E é isso, aí depois você tem aquele monte de grafiteiras, mas as meninas precisavam trabalhar em outras coisas, porque o grafite não era uma profissão formal de que elas poderiam viver. Então, você vai profissionalizando, até que deu no Hackeando o Poder, resultado desses anos acumulando experiência de fomentar essa base para as mulheres trabalharem com arte.” Da época de pichação vêm também as frases que ela usa em algumas de suas obras, caso de Ostentar É Estar Viva (2021): “A gente ficava pensando nas frases que ia botar juntamente com a pichação pra chamar atenção na rua, que era o estrondo”. Utilizar o grafite como dispositivo para dar visibilidade a uma causa dá ensejo para tomar a arte como plataforma de luta, que Panmela desenvolve na sua trajetória mais institucional, poderíamos pensar. “Na verdade, eu já era artista. Cresci sendo designada a artista da casa, desde pequena. Eu sempre trabalhei com arte, com 17 anos eu já dava aula, o meu primeiro trabalho minha mãe vendeu quando eu tinha 12 anos. Participava das exposições do