Matthieu Gounelle

Alexandra Roussopoulos

Julien Magre

Matthieu Gounelle

Alexandra Roussopoulos

Julien Magre

Matthieu Gounelle

Alexandra Roussopoulos

Julien Magre

Et vous, souffrez, riches déserts, Que mon âme charmée

Contemple vos trésors divers.

Racine, Le Paysage ou Promenade de Port-Royal-des-Champs, Ode II

Les météorites sont entrées assez tardivement dans ma vie, un peu par hasard. C’était l’année de mes vingt-sept ans, je cherchais un sujet de thèse sans rien trouver qui me passionnât quand on m’a proposé de travailler sur des pierres tombées du ciel. J’ai immédiatement succombé au charme de ces cailloux ombrageux qui sont à la fois des objets de science et des pierres de rêve. Depuis cette rencontre inattendue, je ne me suis jamais lassé de les étudier, les disséquant sans relâche pour écrire, avec d’autres, l’histoire de notre Système solaire, dont elles sont l’irremplaçable mémoire.

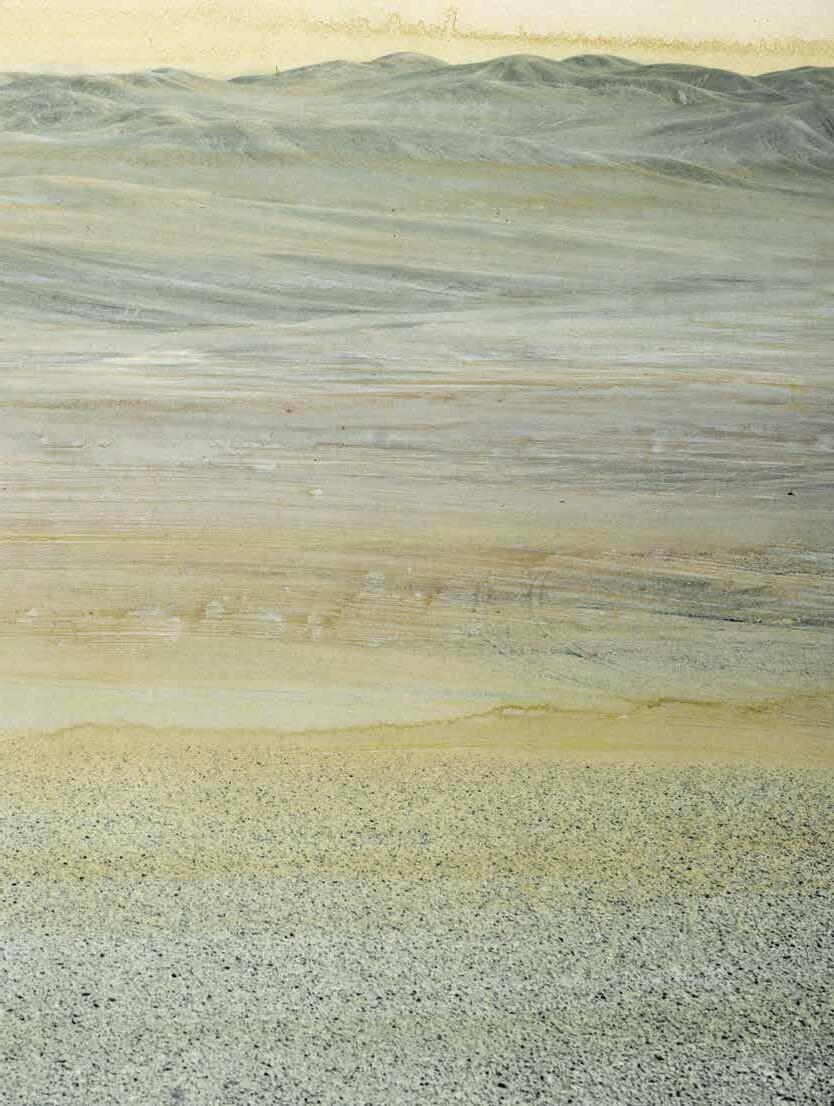

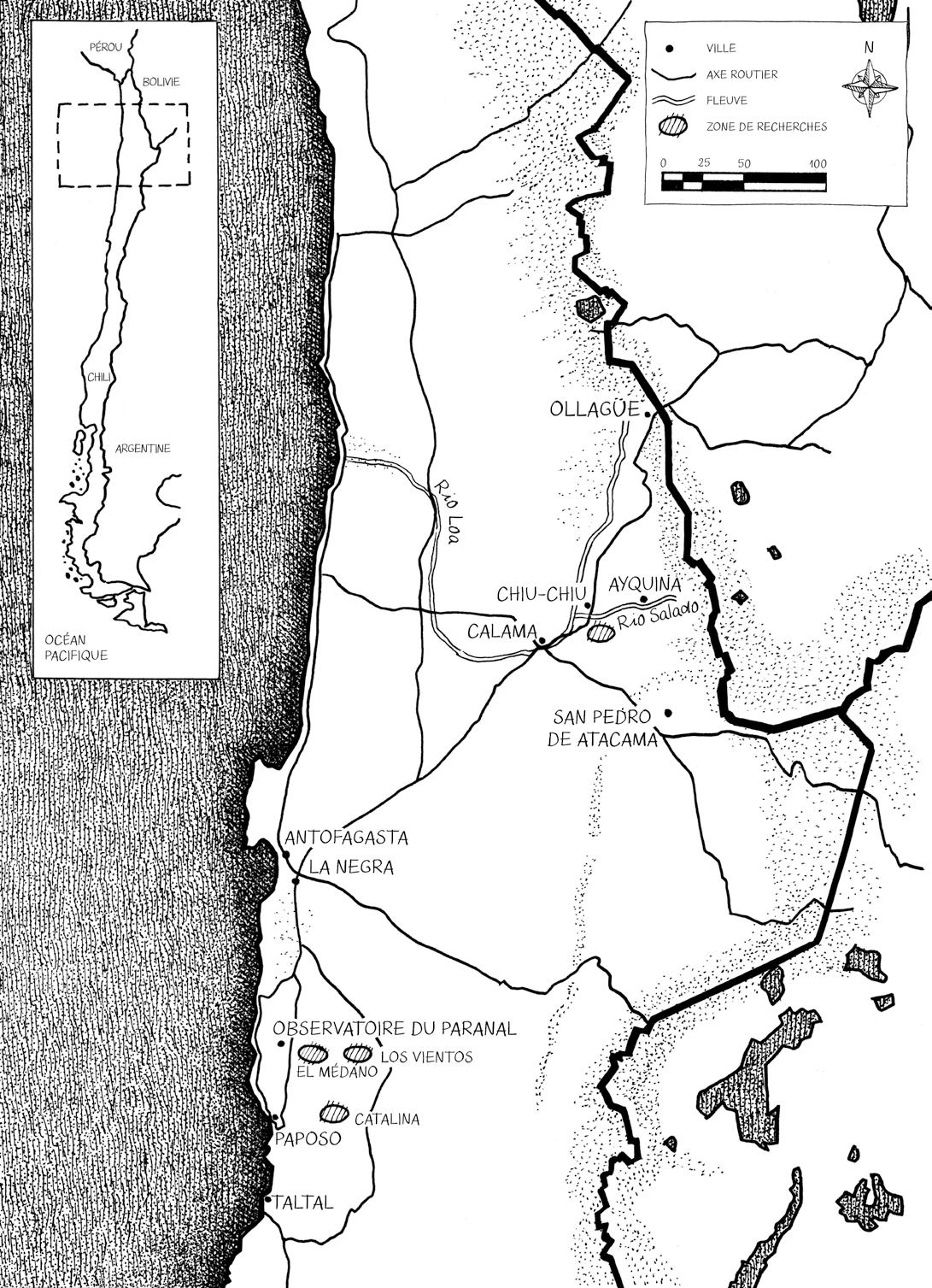

Un aspect important de mon travail consiste à découvrir de nouveaux spécimens extraterrestres. Ainsi vais-je presque tous les ans dans le désert d’Atacama, au Chili, chercher des météorites. Ce désert, coincé entre l’océan Pacifique et la cordillère des Andes, est un des endroits au monde le plus riche en pierres tombées du ciel ; non qu’il en tombe plus qu’ailleurs, mais son aridité préserve les météorites, riches pour la plupart en fer métallique, d’une inexorable oxydation. Si leur taille varie entre celle d’un petit pois et celle d’une pastèque, nous récoltons en majorité des spécimens de la grosseur d’une clémentine. Mais, plutôt que la taille, qui est sans grande importance, c’est sa composition, extrêmement variable d’un groupe à l’autre, qui rend une météorite plus ou moins précieuse d’un point de vue scientifique. Il importe donc de collecter le plus de météorites possible pour maximiser nos chances de découvrir un échantillon unique qui nous permettrait, comme une pierre de Rosette, de déchiffrer de nouveaux messages cosmiques.

Cette année, nous serons quatre à partir en Atacama. Jérôme Gattacceca, géologue au CNRS, éminent spécialiste de la matière extraterrestre, est le grand ordonnateur de ces expéditions que nous organisons ensemble depuis quinze ans. Habile conteur, il nous gratifiera certainement de nouvelles histoires au coin du feu ; et puis nous discuterons d’Oued Chebeika 002, cette nouvelle météorite découverte récemment au Maroc et sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois. Elle fait partie du groupe rare des chondrites carbonées, et sa composition chimique, très proche de celle du Soleil, la rend véritablement exceptionnelle.

La nouveauté consiste en la présence de deux artistes, Alexandra Roussopoulos et Julien Magre, qui chercheront des météorites avec nous. La participation d’une peintre et d’un photographe à notre aventure est une façon de renouer avec une tradition ancienne, quand scientifiques et artistes voyageaient de concert pour offrir une multiplicité de points de vue sur une même réalité. Alexandra et Julien nous accompagnent non pour documenter le travail scientifique mais pour y participer et l’enrichir de leur sensibilité. Avec leurs œuvres plastiques, sans mots ni chiffres, ils nous feront voir autrement du désert les trésors divers.

Ne rien oublier. De quoi collecter les météorites mais aussi le matériel de camping. Des livres. Une carte du Chili. Un carnet pour écrire. Des foulards et de la crème pour se protéger du soleil. Dans quelques jours le grand départ ; j’ai donné rendez-vous à Alexandra et à Julien chez moi, presque quatre heures avant le décollage. Jérôme, qui arrive de Marseille, nous rejoindra à l’aéroport. Taxi. Première excitation. Fous rires. Les bagages débordent : il y a le matériel de collecte, nos affaires personnelles et, ce qui est nouveau, des pinceaux, de la peinture, un pied et des appareils photographiques. Il bruine ; très bientôt l’eau manquera, nous regretterons l’atmosphère chargée d’humidité et le faisceau des phares transperçant la nuit parisienne.

L’avion décolle à 23 h 20, son heure habituelle. AF406, Airbus A350-900. Peu importent les nombres. Je m’efforce de les oublier, de ne pas céder à leur feinte protection. Et, pourtant, il faudra numéroter les météorites que nous trouverons. Deux cents étiquettes sont prêtes, mais aussi des sachets, un carnet, une batterie de stylos, un chargeur solaire, un GPS et un petit appareil qui mesure le magnétisme des roches. Riches en fer métallique, la majorité des météorites sont beaucoup plus magnétiques que les basaltes ou les andésites qui abondent dans le désert. Pour évaluer cette richesse en métal, d’aucuns choisissent la solution de facilité en approchant un aimant des spécimens. Ils courent le risque de contrarier Jérôme qui, avec ses collègues, arrive à tirer une mine d’informations des subtiles propriétés magnétiques des météorites qu’un aimant efface instantanément. Le ballet des films commence. Je sais que leur diffusion obéit à une logique de domestication. Le moment le plus triste, c’est quand chacun avale son plateau-repas les yeux rivés sur son écran. On est à mille lieues du départ de Michel Leiris pour Dakar : il avait embarqué à Bordeaux le 19 mai 1931 et s’était approché progressivement des côtes africaines à bord du Saint-Firmin, un cargo mixte affrété par la Compagnie navale de l’Ouest. Escales. Déambulations sur le pont. Rencontres. Poissons volants. Leiris est arrivé à Dakar après une semaine de navigation qui a été aussi une semaine de réflexion et de rêverie. Et prêt à rejoindre Djibouti avec les autres membres d’une expédition ethnographique qui durera deux ans et donnera lieu à un récit de voyage mélancolique et fascinant, L’Afrique fantôme.

Pour nous : le froid abstrait de la climatisation, le va-et-vient des autres passagers, la nourriture plastifiée, l’allure affairée du personnel navigant. Heureusement, je peux me plonger dans mes livres et m’abstraire de cette atmosphère de boîte de conserve. En général, au cours de chaque expédition je lis quatre ou cinq livres, dans l’avion, le soir à la belle étoile, le matin quand le soleil point. La lecture est indispensable à mon équilibre psychique ; elle permet de m’ancrer dans un monde imaginaire qui ajoute de l’ailleurs à l’ailleurs. Les livres sont aussi des marqueurs temporels. L’année 2013 est ainsi associée à la découverte de notre seule météorite de fer et à la lecture du roman de Boulgakov, Le Maître et Marguerite. Le problème est de bien choisir les livres ; ils pèsent lourd et l’erreur est fatale : il est impossible de se ravitailler dans le désert. Bien sûr, pour éviter le ton sur ton, les récits de voyage sont exclus.

Cette année, je commence par Le cœur est un chasseur solitaire, de Carson McCullers. Très vite, je comprends : il s’agit d’un chef-d’œuvre. Je m’attache à la figure de Mick, qui est probablement l’avatar de l’autrice elle-même, et à Singer le sourd-muet dont la bonté irradie le livre. J’aimerais que Mick puisse écouter de la musique en paix, que Singer l’aime comme il aime son ami Antonapoulos et que, dans cette petite ville sans nom du Sud des États-Unis d’Amérique, le racisme s’éteigne comme un lampadaire que la pierre d’un enfant aurait touché : subitement et définitivement.

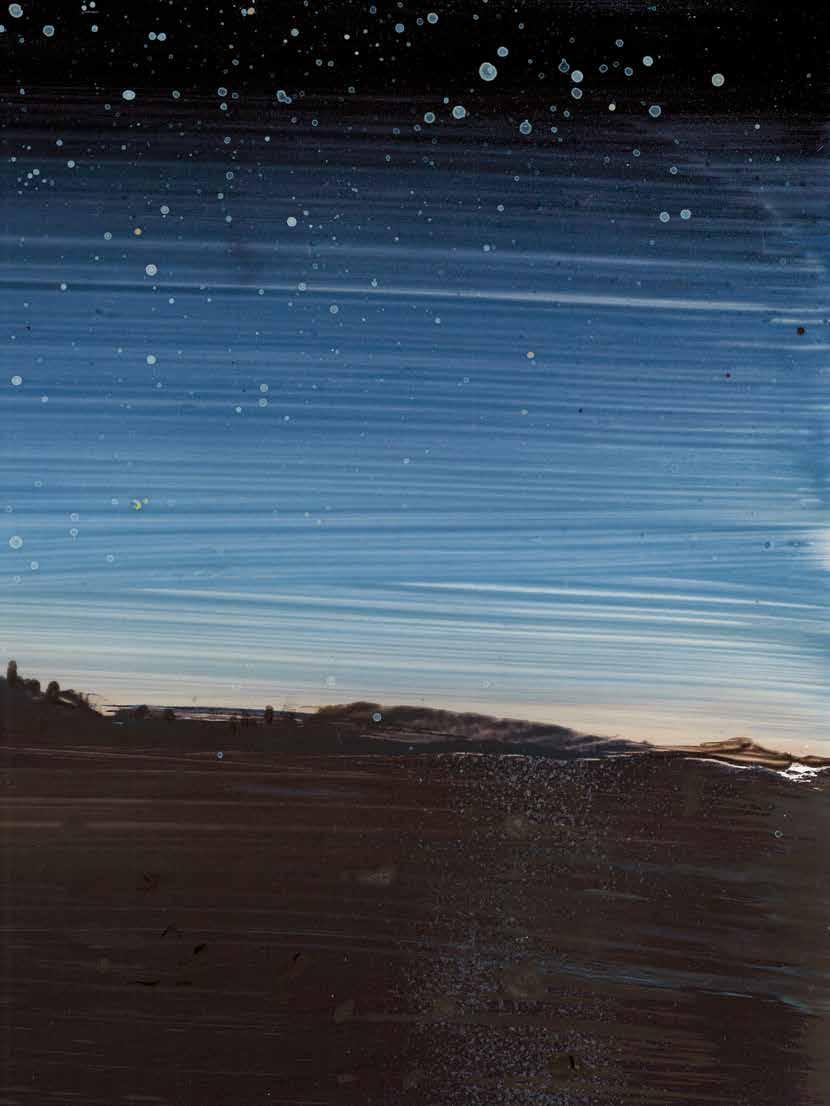

Passage au-dessus des Andes. La lumière est celle du jour nouveau, des tendres sommets et des volcans silencieux. Nous survolons les zones où, dans quelques jours, nous chercherons les météorites. De là où nous sommes, on imagine mal que le soleil puisse un jour disparaître, que sa douce chaleur, son éclat envahissant puissent jamais céder devant les assauts du crépuscule. Et, pourtant, il fait froid la nuit dans le désert, et on ne peut envisager de dormir sans ce qui remplace les chaudes couvertures de l’enfance dont la laine, peut-être, provenait des alpagas andins. La descente a commencé, les oreilles bourdonnent, il n’est plus temps de rêver. Les météorites nous attendent.

Matin. Aéroport Arturo-Merino-Benítez. Santiago de Chile. Après les formalités, courte marche à l’air libre en direction du terminal 2 d’où partent les vols pour Calama. Premiers rayons de soleil printaniers et américains. Douce chaleur. Les jambes se dégourdissent après treize heures d’un éprouvant voyage et l’esprit libéré se prend à vagabonder : demain à la même heure nous serons dans le désert, les yeux fixés sur le sol, le cou très mobile pour regarder devant nous, à notre droite, à notre gauche. Quand je cherche des météorites, j’ai l’impression d’être un gallinacé qui ne laisse aucun moment de repos à l’articulation de son cou. J’ai cherché s’il existait un terme pour désigner ce mouvement incessant, mais ne l’ai pas trouvé. Je propose « laimokinésie » du grec laimos, « cou », et kinêsis, « mouvement ».

Vol intérieur sans encombre. Un jet rempli d’hommes corpulents et moustachus, probablement des mineurs de retour à Calama après quelques jours de congé. Depuis deux siècles et le développement de l’exploitation minière, le nord du Chili est une terre d’exil intérieur : on y travaille, on y vit, on y meurt. Je ne peux voir le paysage, je suis trop loin du hublot, mais je le connais par cœur : à gauche l’océan Pacifique, très bleu quand il n’est pas couvert de nuages. À droite les Andes, dont les sommets sont blanchis par la neige. En dessous la dépression centrale, où se sont accumulées les météorites pendant des lustres.

À Calama, l’altitude comme une griffe. Oxygène rare et rayons ultraviolets. Fond de l’air frais. Nous sommes à deux mille trois cents mètres et partons plus haut encore, au pied des Andes. Cette année, notre véhicule est noir ; sur le parking il se distingue des 4 × 4 rouges qui sont la norme ici et dont nous avons l’habitude. Je regrette ce rouge un peu clinquant, j’avais l’impression de conduire un soleil couchant.

Lieu le plus aride de la surface de la Terre, le désert d’Atacama, au Chili, offre une densité exceptionnelle de météorites, qui sont la mémoire de notre Système solaire. En novembre 2024, deux artistes ont accompagné des chercheurs du Muséum et du CNRS sur le terrain à la recherche de pierres tombées du ciel. Ce livre est le récit de la rencontre entre le monde des sciences et celui des arts, entre la terre et le ciel, entre le passé et le présent. Le texte de Matthieu Gounelle, astrophysicien et auteur, se mêle aux peintures d’Alexandra Roussopoulos et aux photographies de Julien Magre, et plonge le lecteur dans cet état méditatif et poétique que les scientifiques éprouvent au cours de leurs recherches. Tenir une météorite dans sa main, c’est toucher du bout des doigts le cosmos, c’est vivre une expérience bouleversante qui nous précipite dans une temporalité et un espace vertigineux.