JARDINER

Les sciences cachées du jardin

LE JARDIN QUI NOURRIT

LE JARDIN QUI RAVIT

LE JARDIN QUI SOIGNE

LE JARDIN QUI SE RÉVÈLE

90

LE JARDIN QUI S’ADAPTE

D’OÙ VIENNENT LES PLANTES DE NOS POTAGERS ?

Grâce à la collecte de plantes sauvages proches de nos espèces cultivées, ainsi qu’à des études génétiques et archéologiques (comme l’analyse de grains de pollen, de grains d’amidon ou de phytolithes contenant de l’ADN ancien), les scientifiques ont pu retracer les origines de nombreuses plantes que nous cultivons dans nos potagers. Ces plantes proviennent de quelques régions à travers le monde, connues sous l’appellation de « centres de domestication ». Le Croissant fertile, au Moyen-Orient, est considéré comme le berceau de l’agriculture : on y trouve les premières domestications connues, et celle de la lentille, il y a environ 9 000 ans. Le Mexique est le pays d’origine des piments et des poivrons, mais aussi du haricot commun, également domestiqué de façon indépendante dans les Andes. Cette dernière région est aussi le centre de domestication de la tomate et de la pomme de terre. D’autres plantes viennent d’ailleurs : l’aubergine provient d’Asie du Sud-Est ; la pastèque, d’Afrique ; et la carotte, d’Asie centrale. Les premières carottes étaient de couleur jaune ou violette. Ce n’est qu’à partir de 1500, en Europe, que les carottes orange ont été sélectionnées, probablement à partir de carottes jaunes. Les carottes orange sont très intéressantes d’un point de vue nutritionnel, car elles contiennent des teneurs importantes en caroténoïdes, dont un précurseur de la vitamine A.

Figurée ici en 1050 dans le Tacuinum Sanitatis, la culture des choux est l’une des plus anciennes en Europe occidentale.

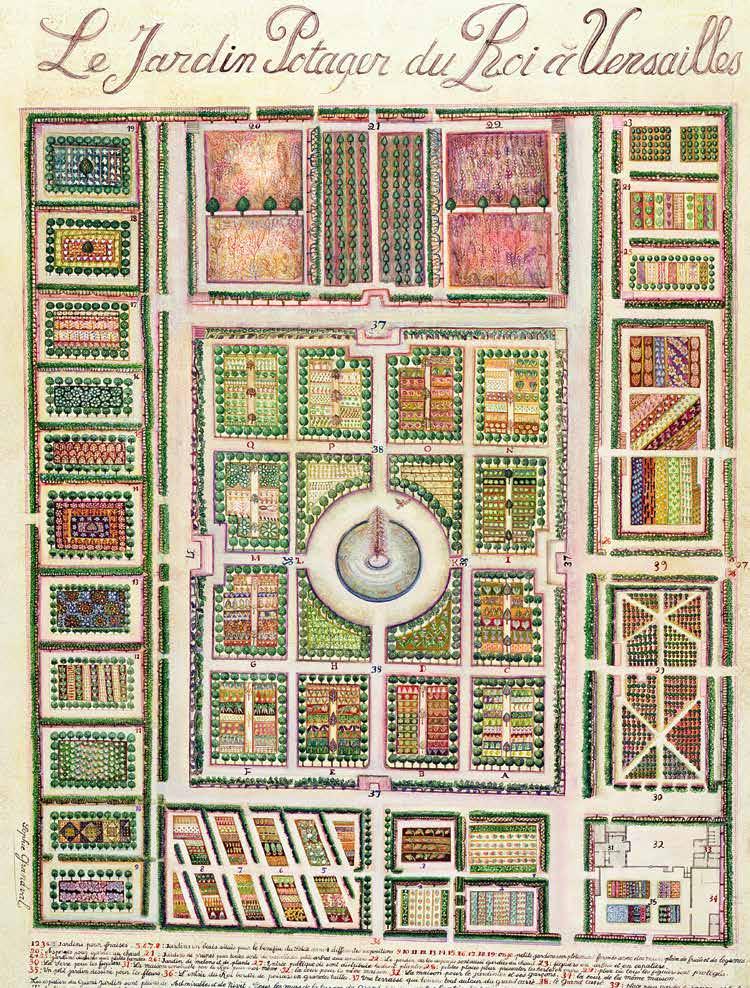

ci-contre : le plan du potager du Roi, qui marque le retour en grâce de la culture des légumes, méprisée jusque-là.

UNE BRÈVE HISTOIRE DU POTAGER

Cet espace dévolu à la culture des légumes est apparu bien après l’agriculture. C’est en marge de cette dernière qu’ont été progressivement domestiquées des plantes, d’abord des adventices, puis des plantes dont la présence a été favorisée par les pratiques culturales. Il faut attendre le Moyen Âge pour qu’apparaisse le jardin potager en tant qu’espace autonome, utilitaire. La culture médiévale européenne avait peu de considération pour les légumes, qui occupaient l’échelon le plus bas dans l’échelle de valeurs des aliments. Le potager acquiert une visibilité particulière avec le potager du Roi, créé en 1683, où l’agrément

se mêle à l’utilitaire. Il se démocratise avec l’évolution des sociétés occidentales au cours du xixe siècle. Par exemple, en France, consigne est donnée en 1847 d’annexer un jardin potager aux écoles. La mise en place des jardins ouvriers au xixe siècle (voir page 54) démocratise cet espace particulier. Le jardin potager connaît un âge d’or jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, après quoi il devient un stigmate de pauvreté ou de ruralité. Il faut attendre la fin des Trente Glorieuses pour le voir revenir en grâce, un engouement qui ne s’est pas démenti depuis, et qui a même connu une accélération avec la pandémie de 2020.

Mal aimées au jardin, neuf adventices comestibles

Considérées comme de mauvaises herbes, ces plantes constituent pourtant une ressource alimentaire remarquable.

LAITERON

Sonchus oleraceus

Toute la plante, crue.

CHÉNOPODE

Chenopodium album Feuilles, crues ou cuites.

MOURON

Stellaria media

Toute la plante, crue.

BOURSE-À-PASTEUR

Capsella bursa-pastoris

Toute la plante, crue ou cuite.

ORTIE

Urtica dioica

Feuilles, crues ou cuites.

DOUCETTE

Valerianella locusta

Toute la plante, crue.

PISSENLIT

Taraxacum officinale

Feuilles étiolées, crues.

GRAND PLANTAIN

Plantago major

Feuilles jeunes, crues.

POURPIER

Portulaca oleracea

Toute la plante, crue.

ZOOM SCIENTIFIQUE

La malherbologie, ou science des mauvaises herbes

On les appelle mauvaises herbes ou, en agronomie, adventices des cultures : ces plantes apparaissent de façon spontanée, sans avoir été implantées. Une discipline de la science agronomique, la malherbologie, consiste à les étudier et à mieux les comprendre afin de déterminer les meilleurs moyens de lutte dans les zones cultivées. Ces plantes indésirées offrent toutefois un modèle précieux de coévolution avec l’humain et même d’évolution, tout simplement, en accéléré. La malherbologie a notamment permis de mettre en évidence des processus qui ne s’observent habituellement que sur des échelles de temps très longues :

- adaptation très rapide à un facteur de sélection, tel que l’herbicide, par des mécanismes génétiques complexes ;

- évolution convergente d’espèces différentes face à une même contrainte, comme le désherbage mécanique ;

- minimisation des risques, par laquelle les semences de plantes indésirées parient, en quelque sorte, sur les conditions à venir ;

- évolution en réseau (réticulée) par hybridations croisées pour s’adapter aux facteurs de sélection humains ;

- héritage épigénétique, c’est-à-dire transmission entre générations de facteurs non génétiques.

Autrement dit, les herbes qu’on dit mauvaises sont en fait excellentes pour nous éclairer sur l’évolution du vivant.

Le jardin qui relie

Les interactions trophiques entre les organismes sont importantes dans les écosystèmes, mais elles ne suffisent pas à expliquer leur fonctionnement ni la mosaïque d’espèces qui les composent. D’autres types d’interaction entrent encore en jeu. Deux individus, de la même espèce ou non, entrent en compétition dès lors qu’ils ont besoin de la même ressource. Par exemple, les arbres se font concurrence pour capter l’eau du sol ou la lumière du soleil ; la mésange charbonnière et la mésange bleue se disputent, avec de nombreux autres passereaux, les graines et les chenilles. Mais il existe également une interaction appelée facilitation, qui bénéficie à au moins l’un des deux organismes, sans effet néfaste pour l’autre. La pollinisation, quant à elle, bénéficie aux deux protagonistes : on parle alors de mutualisme. La reproduction sexuée de 87 % des 308 006 espèces de plantes à fleurs, ou angiospermes, dépend de la pollinisation animale. La dispersion des graines par les animaux – sur le corps ou après le passage par le tube digestif – offre un autre exemple de facilitation. Ainsi, un écosystème représente bien plus qu’un réseau trophique : c’est un réseau de réseaux d’interactions.

“Un écosystème est bien plus qu’un réseau de relations alimentaires et inclut des interactions très variées. ”

Aphidius

Lariophagus distinguendus

PARASITOÏDES

Ils se développent dans le corps d’une espèce précise d’insecte. Ils sont très spécifiques et régulent les populations.

Entomognathus

PHYTOPHAGES

Ils mangent directement les plantes. Leur régime est spécifique ou pas ; dans ce cas, ils sont dits polyphages.

Chenille de goutte-de-sang

Bruche de la vesce

Podagrica malvae

Puceron

Ichneumon

Séneçon de Jacob Jacobaea vulgaris

GRANIVORES

Ils consomment surtout les graines des plantes à grosse semence. En période de nichée, ils se nourrissent d’insectes.

INSECTIVORES

Ces oiseaux ne consomment que des fruits mous lorsque leur nourriture habituelle fait défaut.

POLLINISATEURS

Ils peuvent ne visiter que certaines fleurs (selon leur forme, par exemple) ou au contraire en visiter une grande diversité.

Prunellier

Prunus spinosa

Vesce commune

Vicia sativa

Syrphe

Osmie

Merle noir

Fauvette à tête noire

Pinson des arbres

Chardonneret élégant

Bourdon des champs

Grande Mauve

Malva Sylvestris

Punk mais pas brut

Éric se contente de canaliser la force de la nature. Il procède par petites interventions ciblées, des observations fines comme il les appelle, pour empêcher des plantes de trop se ressemer. Il en résulte une esthétique évidemment très différente de celle d’un

jardin classique. Éric reconnaît d’ailleurs une démarche jusqu’au-boutiste. Cependant, il fait observer que la fertilité du lieu ne réside pas dans le sol, mais dans les plantes qui existent, entraînant dans leur sillage tout un écosystème. Ainsi, résume-t-il, la vie est dans la prairie.

CHEZ ÉRIC LENOIR, la vie est dans la prairie

Connue sous le nom de « jardin punk », l’approche d’Éric Lenoir au Flérial offre une réponse combinée aux questions d’entretien et de dialogue avec la vie sauvage, en plus d’une esthétique différente. Des choix radicaux qui interrogent notre relation au jardin… et à ses habitants.

L’expérience du Flérial débute en 2012. Cette année-là, Éric Lenoir, pépiniériste paysagiste en quête d’un nouveau lieu, se résout, après de longues recherches, à investir une parcelle de 1,7 ha en Bourgogne. L’objectif était d’abord d’y installer sa production et son jardin de démonstration. Moins du tiers de la surface lui aurait suffi, mais, plutôt que d’en exploiter une petite partie et d’abandonner le reste, il décide d’embrasser tout le terrain disponible. Sans le sou, sans le temps, mais avec les idées. Cela faisait déjà quelque temps qu’il songeait à une expérience de jardin différent. Notamment jardinier dans une collectivité et salarié de l’horticulture et du paysage dans le privé, il a « poussé la tondeuse pendant des kilomètres » et « épandu des quantités de pesticides », ce qui l’a « dégoûté » d’un entretien trop soigné. Son idée était donc d’en prendre le contre-pied pour concevoir un lieu d’expérimentation et de démonstration.

jardin, des idées

Le jardin qui se révèle

LES PLANTES, REINES DE L’ADAPTATION

1. 3.

2.

1. Les espèces aux grandes capacités d’accommodation ont de l’avenir. Ici, un chêne vert sur les berges du Salagou (Hérault).

2. Les cistes, par leur toisons de couleur claire, limitent les pertes d’eau par évaporation.

3. Le dérèglement climatique dépeuple certaines forêts par dépérissement des arbres adultes et échec de la levée des graines.

Dans les climats arides, les végétaux vont emmagasiner l’eau dans leurs organes, eux-mêmes recouverts d’une couche cireuse les rendant presque étanches (voir page 133). Ils régulent également l’ouverture des stomates, les orifices situés à la surface des feuilles et par lesquels ils transpirent en fonction du stress hydrique. Les feuilles peuvent même tomber intégralement à la saison la plus sèche. Les feuillus des forêts tempérées et boréales se sont, eux, adaptés aux rigueurs de l’hiver : les arbres suivent un processus d’endurcissement pour traverser la période hivernale en perdant leurs feuilles devenues superflues et en accumulant des sucres et des protéines dans leurs organes afin

de protéger leur contenu cellulaire du gel et de la déshydratation. L’adaptation des végétaux aux modifications de leur environnement s’opère par l’intermédiaire de deux processus. Leur plasticité leur permet de s’ajuster aux perturbations de faible ampleur. À court terme, ils s’acclimatent ainsi rapidement et de façon réversible à une modification de leur milieu de vie… jusqu’à une certaine limite. Face à de plus profonds bouleversements environnementaux et sur une plus longue échelle de temps, les plantes peuvent également, à travers le filtre de la sélection naturelle, s’adapter durablement, de génération en génération, par évolution génétique.

Jardiner dans ce contexte peut paraître un défi de taille. Face à des bouleversements si rapides et aux événements climatiques imprévisibles, il est toutefois possible de faire acte de résilience pour braver ces changements sur le long terme. Créer et entretenir son jardin dans ces circonstances reste un objectif accessible, à condition d’adopter des méthodes de jardinage adaptées, inspirées de la nature et des écosystèmes, et en choisissant des végétaux appropriés. Un jardin, c’est en premier lieu des plantes, mais l’enjeu sera de choisir lesquelles cultiver. Leur diversité sur notre globe offre une très large palette végétale permettant de faire face aux aléas climatiques et de composer avec l’emplacement de son terrain. Au fil de l’évolution, les plantes se sont adaptées aux multiples conditions environnementales de notre planète, la recouvrant aujourd’hui quasi intégralement, quelle que soit la situation, des régions de haute montagne aux déserts les plus secs en passant par les forêts tropicales humides. Chaque plante, en un lieu donné, peut également s’accorder aux fluctuations locales de son environnement en modifiant son métabolisme, afin de parer à un changement de luminosité, à une période de froid, de sécheresse ou tout simplement au rythme des saisons. Jardiner, c’est donc valoriser les potentialités de la flore qui nous environne ou de celle plus lointaine, à condition de prendre certaines précautions.

PRIVILÉGIER LES ESPÈCES LOCALES

Si les variétés horticoles et les espèces exotiques sont prépondérantes dans les jardins, le recours aux plantes locales ne doit toutefois pas être dédaigné. Employer des végétaux indigènes permet d’intégrer plus efficacement le jardin à son environnement, a fortiori lorsqu’il est connecté à des espaces naturels. Les espèces végétales locales sont connues et appréciées de la faune qui pourra s’en nourrir et s’y abriter. L’usage des espèces indigènes est aussi vertueux en raison de leur écobilan très favorable. Récoltées, semées, produites et diffusées localement, elles sont adaptées aux conditions de sols et de climats de la région dont elles sont originaires. Enfin, les espèces locales sont résilientes, car porteuses d’une large diversité génétique, qui est le facteur de leur adaptation face aux modifications environnementales tout autant que de leur capacité à se déplacer sur le temps long. Les végétaux ne sont, en effet, pas condamnés à l’immobilité. Ils migrent essentiellement grâce à leurs graines qu’ils dispersent d’année en année. Au gré du vent ou des cours d’eau, sur le pelage d’un renard ou dans le bec d’un oiseau, les plantes voyagent au rythme paisible de plusieurs kilomètres par siècle, parfois beaucoup plus vite. Lentement mais assurément, elles

Dix arbres d’avenir pour tout jardin

Ces arbres d’ornement combinent des avantages qui les rendent intéressants dans un jardin qui se veut résilient. Il faudra qu’ils affrontent le dérèglement climatique, que ce soit la sécheresse ou les excès d’eau temporaires. En effet, ces arbres ne prennent pas trop de place et ne créent pas de menace pour les fondations et les murs. En ville, ils supporteront la chaleur ambiante. De plus, ils ne sont pas susceptibles de devenir envahissants en colonisant les milieux naturels.

ARBOUSIER

Arbutus unedo

Toujours vert, il s’adapte très bien à la ville et aux conditions sèches. N’aime pas le calcaire, mais pousse assez vite.

FRÊNE À FLEURS

Fraxinus ornus

Très adapté à la ville, car résistant à la pollution, il aime les situations chaudes. Mellifère et peu encombrant.

ARBRE DE JUDÉE

Cercis siliquastrum

Très résistant à la sécheresse et à la pollution, sa floraison rose à même le tronc est saisissante. Se ressème parfois mais sans envahir.

LILAS DE PÉKIN

Syringa reticulata

Ce « lilas en arbre » peut atteindre cinq mètres. Très mellifère et parfumé, ne drageonne pas comme le lilas commun. S’acclimate facilement et résiste bien aux conditions urbaines.

CATALPA EN BOULE

Catalpa bignonioides ‘Nana’

Une silhouette parfaite, car il est greffé sur une tige, et ne prend pas de place. Résiste très bien à la sécheresse et procure une ombre dense. À tailler tous les cinq ans.

NÉFLIER DU JAPON

Eriobotrya japonica

Petit arbre mellifère au feuillage persistant. Résiste aux sécheresses prolongées, mais ne fructifie pas facilement dans les climats frais.

CHÊNE COLONNAIRE

Quercus robur ‘Fastigiata’

Peu encombrant au sol (trois à quatre mètres carrés).

Accueille les mêmes espèces d’insectes, ou entomofaune, que le chêne commun.

POIRIER ARGENTÉ

Pyrus salicifolia

Poirier décoratif qui ne porte pas de fruits. Résiste à la sécheresse et s’adapte aux sols peu favorables.

ÉRABLE CANNELLE

Acer griseum

Apprécié pour son écorce, il ne dépasse pas six mètres et pousse lentement. Très résistant à la sécheresse.

POMMIER D’ORNEMENT

Malus x purpurea

Type de pommier mellifère lorsqu’il est en fleurs au printemps et apprécié par les oiseaux qui en mangent les fruits à l’automne. Résiste à la sécheresse.

Les mains dans la terre

Le jardin qui s’adapte

Jardiner aujourd’hui, c’est regarder autrement notre xxi e siècle.

Face aux défis environnementaux, sociaux et sanitaires, le jardin prend une dimension plus profonde, il devient un laboratoire du vivant, un espace d’observation et d’apprentissage, un champ de résistance, un réseau de relations et le reflet du meilleur de l’humanité. Que l’on jardine, que l’on cultive ou que l’on aménage un espace de nature, découvrez les processus visibles et invisibles que les sciences nous permettent de comprendre. Le jardin, comme vous ne l’avez jamais vu !

• Les panoramas scientifiques : laissez la science vous surprendre et découvrez les plantes migratrices dans les potagers, les bienfaits du sol sur l’humeur, les couleurs cachées des fleurs… Des scientifiques vous révèlent comment le jardinage quotidien nous relie au monde vivant.

• Les jardins d’inspiration : en France, en Allemagne ou en Grèce, six jardins vous racontent leurs histoires et vous offrent des repères et des modèles inspirants.

• Les mains dans la terre : adaptez votre jardin au monde d’aujourd’hui grâce à des éclairages concrets, des portraits de plantes et des cas pratiques qui vous donnent toutes les clés pour passer à l’action.