DAMIEN DEVILLE

CASSANDRE LEPICARD

PERRIN REMONTÉ

JULIANNE SEDAN

DAMIEN DEVILLE

CASSANDRE LEPICARD

PERRIN REMONTÉ

JULIANNE SEDAN

Vers un réenchantement cartographique

Ces jardins potagers traversés par un réseau de canaux sont des mondes secrets, aux eaux calmes et aux vertes frondaisons. C’est ici que le génie humain a cultivé intelligemment des petits jardins de fruits et de légumes. Accessibles le plus souvent seulement en barque, ils sont le miroir des géographies urbaines : alimentant leurs villes respectives en produits agricoles et en tourbe depuis l’Antiquité, ces parcelles jardinées ont subi récemment les assauts de l’urbanisation et de l’extension d’Amiens et de Bourges. La forte tension foncière sur ces terres proches du centre-ville, les choix urbanistiques favorables à l’automobile et aux quartiers résidentiels, tout comme les techniques modernes de voirie, d’acheminement de l’eau et d’aménagement, ont concouru à une conquête progressive des marais. Il a fallu attendre le tournant des années 1980 et la prise de conscience de l’impact environnemental pour que les jardins se stabilisent de nouveau : 300 hectares à Amiens et 135 hectares à Bourges sont désormais préservés et dédiés à l’activité maraîchère et jardinière. Lieux préférés des habitants des communes, scènes d’expression artistique et fiertés locales, ils sont devenus des éléments incontournables de la culture populaire, et un noyau catalysant les liens d’affection et les sociabilités entretenus avec le territoire. Ancrés pleinement dans la modernité, ces jardins potagers sont traversés malgré tout par des enjeux inattendus : Amiens et Bourges, villes attractives, voient actuellement la valeur de leur parc immobilier augmenter, favorisant encore l’étalement urbain. Les hortillonnages subissent également de plein fouet les changements de mobilité. En effet, l’accès aux parcelles est long et difficile, et le travail dans le marais, synonyme d’accès limité à l’eau potable et à l’électricité, reste laborieux et contraignant. Si bien que nombre de jardins manquent actuellement de repreneurs. Malgré leur valorisation sur la scène locale et nationale, les hortillonnages voient leur pérennité se heurter à des enjeux concrets et techniques. Les transmettre demande de réfléchir autant aux imaginaires qui pétrissent les sociétés qu’aux réponses techniques permettant de vivre autrement les territoires. Alors que le débat public a tendance à opposer imaginaire et matérialité, les hortillonnages montrent qu’il est possible et nécessaire de les penser ensemble : un jardin représente une agora propice au dialogue entre les poètes et les ingénieurs. ▶

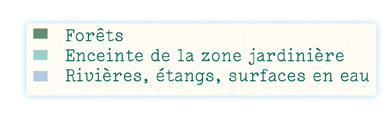

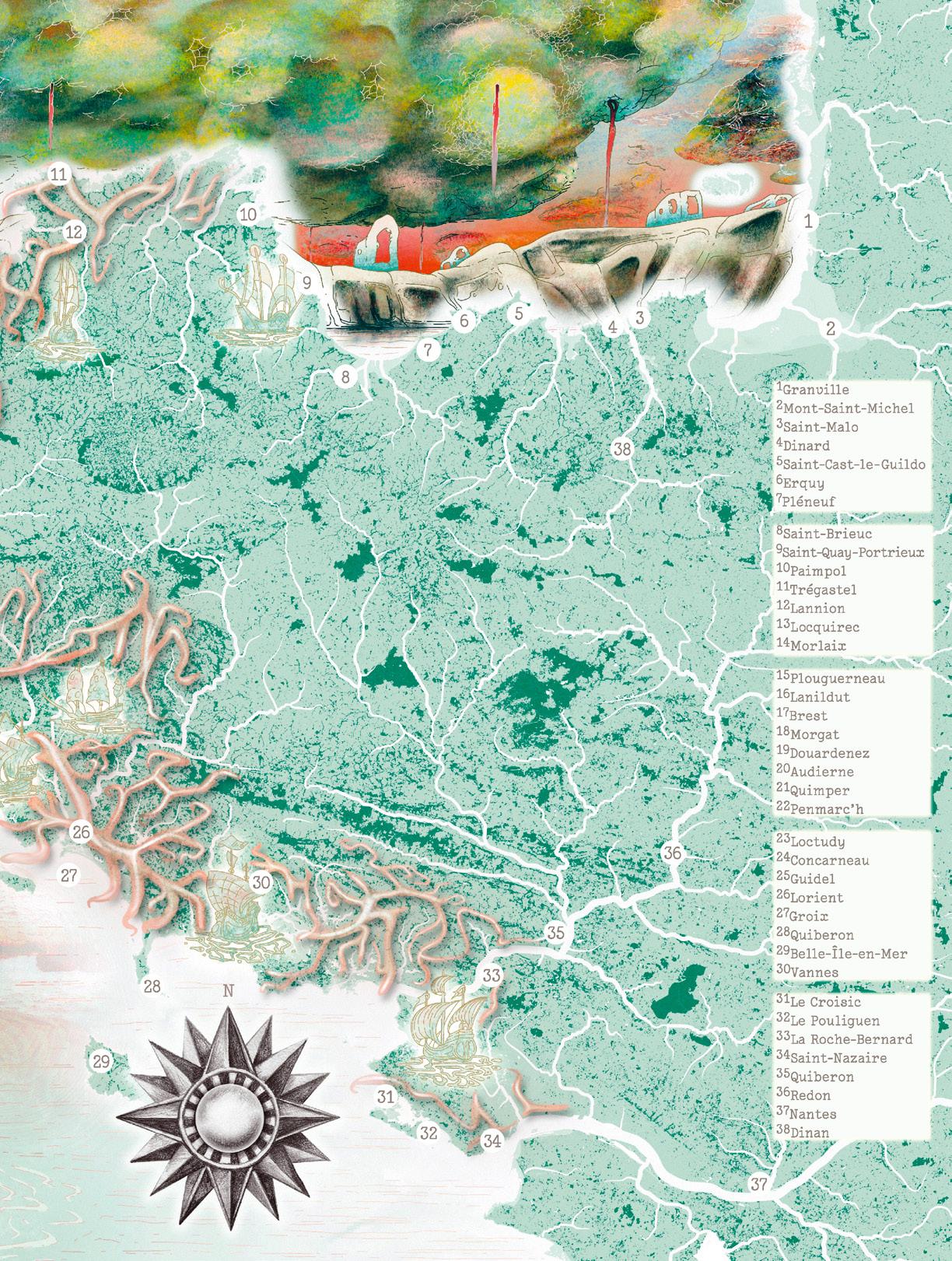

Les jardins familiaux d’Amiens La carte représente les jardins ouvriers de la ville d’Amiens avec leur toponymie. Ils sont intégrés dans le paysage de la Somme et de ses méandres qui forment des zones de marécages humides. Le fond rouge rappelle les briques, typiques du bâti de la ville, tout comme les sols sédimentaires de Picardie.

Retracer le voyage d’une goutte d’eau à travers le continent européen est une épopée extraordinaire : en fonction de la région où elle arrive, elle va suivre la course des bassins-versants, empruntant un parcours qui lui est propre. Une goutte tombée à Munich achève sa course dans la mer Noire, tandis qu’une autre, tombée dans les Alpes italiennes, rejoint au fil de son périple la mer du Nord. À l’échelle du continent, une grande ligne de partage géographique apparaît entre les gouttes d’eau qui se dirigent vers le sud et celles qui se dirigent vers le nord, telles des liaisons entre les forêts et leurs mers respectives.

Cheminer avec les gouttes d’eau permet également d’accroître la compréhension des événements historiques qui ont marqué l’Europe : les grandes invasions ont suivi les courbes des bassins-versants ; Marseille et le Languedoc, qui furent rapidement conquis par les Romains – contrairement aux terres du Nord, occupées tardivement – font partie de bassins qui, comme ceux de Rome, rejoignent la mer Méditerranée. A contrario, les Francs ont d’abord gagné le centre et l’ouest de la France, avant de rejoindre, plus tardivement, les terres du Sud. L’empire Plantagenêt s’est arrêté non loin de la ligne de partage des eaux de la Nouvelle Aquitaine et du plateau toulousain, le comté de Toulouse restant, quant à lui, imperméable aux conquêtes des Plantagenêts. Les paysages dessinés par l’eau sont des archives qui permettent de raconter autrement l’histoire et la géographie des pays européens.

▶

La destinée d’une goutte d’eau

La carte propose d’explorer de manière originale les bassins-versants en suivant la course des gouttes d’eau dans les paysages. Elle dévoile une ligne de séparation invisible, créant deux « Europe » à travers le prisme des bassins-versants et des rivières, mers et océans auxquels ils sont reliés.

▶▶

CARTE FICTION

L’archipel forestier français

Cette carte de géographie fiction se propose de déconstruire l’expression « massif forestier ». Pris au pied de la lettre, l’emplacement géographique des massifs forestiers devient ici celui des massifs montagneux. Les espaces non forestiers sont à leur tour transformés en mer, comme en écho à « la forêt amante de la mer ». Ce retournement permet, par effet de saisissement, d’isoler et de valoriser les grandes forêts, et de dévoiler les échanges chimiques, culturels et climatiques qu’elles entretiennent avec le littoral.

Comme le déclarait le romancier Alexandre Vialatte dans les années 1950, l’Auvergne est une île lointaine. Une île sans mer, mais avec ses volcans enrubannés de brumes, ses cascades sinueuses glissant sur les basaltes, ses plateaux austères que certains nomment encore « petite Mongolie ». S’y dressent des arbres charnus, ronds, au caractère songeur et changeant, des hêtres, des chênes, des frênes, parfois des pins plantés pour nourrir une industrie du bois qui a longtemps fait vivre le pays. Mais cette terre s’est vidée. Comme toute île, l’Auvergne a connu l’exil. De ces massifs volcaniques sont parties des familles entières, fuyant la rudesse du quotidien pour tenter leur chance ailleurs. L’histoire auvergnate résonne ainsi avec celle des Irlandais, des Corses, des Antillais, des Polynésiens ou des Majorquins, tous arrachés à la pesanteur des leurs, aux rumeurs des collines, pour labourer enfin leur propre sillon.

Et pourtant, ici, nul rivage marin. Autour s’étendent des plaines, des vallées, des plateaux à perte de vue, comme autant de passerelles vers le reste de la France. Ce qui forge l’insularité de l’Auvergne n’est pas d’ordre géographique ou océanique mais profondément intime, enraciné dans la lenteur de ses accès, dans la sensation persistante d’un éloignement. On y vient difficilement, laborieusement. L’Auvergne résiste à la proximité. Le climat, lui, n’arrange rien : rigoureux, parfois même hostile, il en a découragé plus d’un. Un dicton dit dans le Cantal et en Haute-Loire qu’il n’y aurait que deux saisons : le 15 août et l’hiver. L’Auvergne est aussi cela : un territoire dissimulé, même des saisons.

Des efforts furent pourtant déployés : Georges Pompidou, Jacques Chirac, Valéry Giscard d’Estaing, trois présidents attachés à cette terre de volcans, ont œuvré à désenclaver la région pour ouvrir l’Auvergne au monde et y encourager un tourisme exigeant. Mais les résultats furent modestes. L’Auvergne est restée fidèle à elle-même : secrète, éloignée, indomptée. Et face à cette solitude géographique, un autre esprit a germé : un devoir d’être ensemble, une solidarité de nécessité, un sens aigu de la communauté. La vie des villages n’est pas toujours simple, mais des solidarités actives y sont nées du fait qu’il y a ici peu d’habitants et que, dans la plupart des cas, les communautés auvergnates ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Aujourd’hui, entre l’excès d’un monde globalisé et l’enfermement d’un isolement subi, l’Auvergne cherche ses voies d’entre-deux. Son avenir tient peut-être à une hospitalité lucide, un accueil durable, enraciné dans la conscience de ses fragilités comme de ses forces. Car nul pays ne peut vivre replié sur lui-même. Il faut réveiller les singularités locales, oser entreprendre, renouer avec la terre, valoriser les savoirs anciens et accueillir les rêves de celles et ceux qui choisissent d’y bâtir une vie. Le salut des volcans, des forêts et des villages d’Auvergne passe peut-être par là : par l’invention de modes de vie encore inédits, à la hauteur des promesses silencieuses de cette île sans mer.

▶

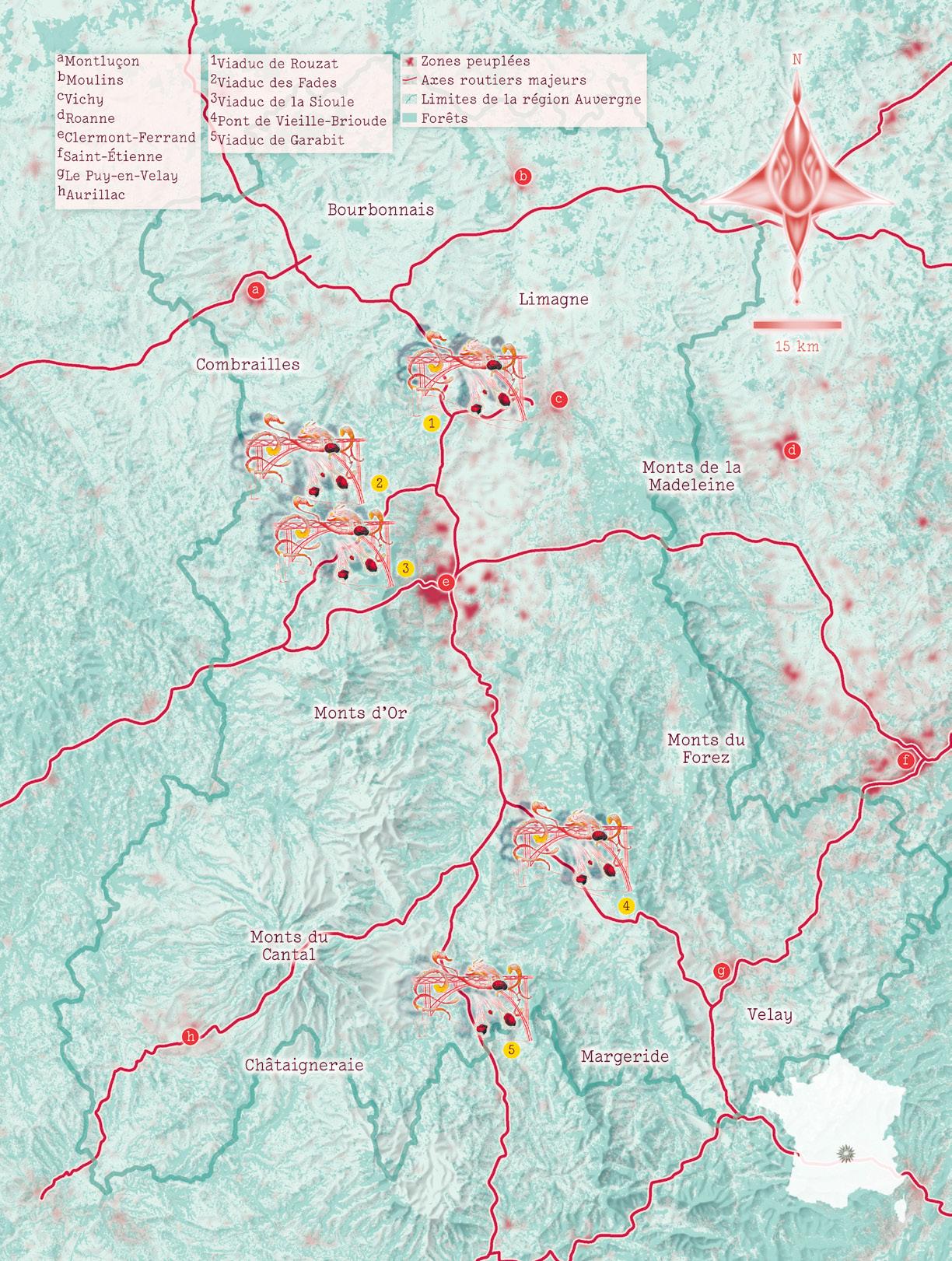

L’île auvergnate : l’illusion du désenclavement

Cette carte représente la région Auvergne, son relief issu de l’ancienne activité des volcans et son faible peuplement. Les ponts et ouvrages d’art indiqués rappellent la manière dont les politiques publiques, cherchant à désenclaver le territoire, en ont changé les axes de transport et de communication, sans pour autant modifier en profondeur sa trajectoire démographique. À l’aube d’une nouvelle ère, l’Auvergne cherche son propre chemin.

nous vivons en Auvergne sans connaître les volcans, au bord de la mer sans prendre la mer, dans le bocage, pays de jardins et de chevaux, sans jardiner, ni chevaucher. Nous avons perdu la conscience des lieux, nous avons abîmé le sentiment géographique. Nous vivons en marge du monde, détachés de ce qui pourrait encore nous relier ou nous projeter vers l’avenir. Répondre aux enjeux contemporains, c’est d’abord réapprendre à écouter les lieux, à leur redonner voix et présence. Cet atlas hors du commun relève le défi en proposant un voyage en profondeur et une cartographie véritablement novatrice, celle du réenchantement. Conçues à la croisée de la rigueur géographique et de la symbolisation des lieux, les cartes de cet ouvrage révèlent, à travers une approche par les milieux, les résonances discrètes qui lient, en un même mouvement, les êtres humains et les lieux qu’ils habitent. Au fil des pages, les cartes et les illustrations dévoilent les singularités locales, tout en proposant, à partir de chaque lieu, des clés de lecture pour imaginer des manières durables d’habiter la Terre. Entre mers et montagnes, forêts et plaines, Nord et Sud, humains et lieux, se lèvent un espoir et même un cri : agir en son lieu et penser avec le monde.

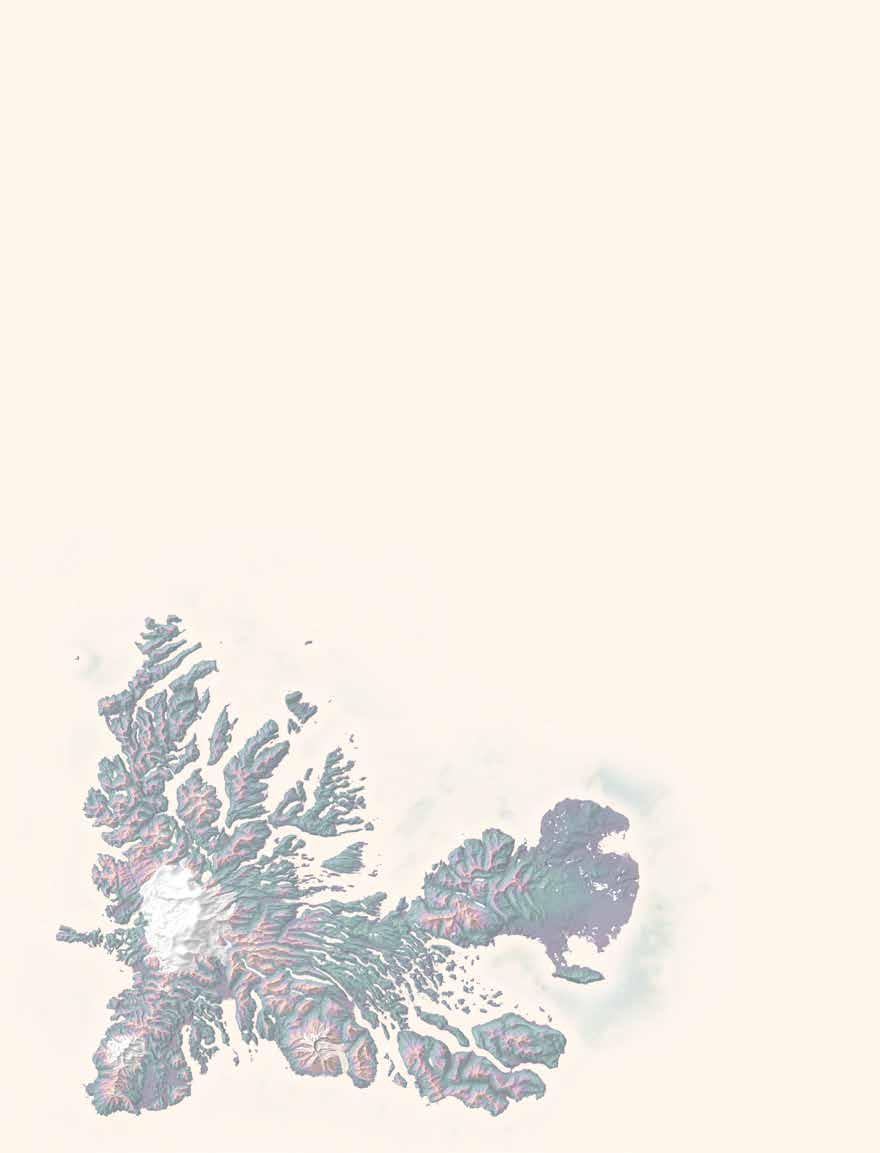

Baie de la Désolation

Port-Christmas Kerguelen

Passe de la Résolution

Golfe Choiseul

Baie de Londres

Baie du Hillsborough Golfe des Baleiniers

Baie

Accessible

Baie du Noroît

Bretonne

Le Dôme

Mt Ross + + Port-Couvreux

Baie d’Audierne

Port-Bizet

Port-Jeanne-d’Arc

du Morbihan

Lac Marville

Baie Norvégienne

Passe Royale