ACAULE (adj.)

du grec a privatif et kaulos = tige

Sans tige.

Aucune plante à fleurs n’est jamais « sans tige ». Cet adjectif est employé pour désigner des plantes à tiges courtes ou très courtes.

1. Chardon nain, chardon sans tige (Cirsium acaule)

2. Cardoncelle sans épines (Carduncellus mitissimus)

3. Carline à feuilles d’acanthe (Carlina acanthifolia)

ACCRESCENT (adj.)

du latin accrescens = croissant

Dérivé du verbe accroître, signifie qui s’accroît après la floraison. C’est le cas de la paroi de l’ovaire qui s’accroît toujours pour se transformer en fruit, mais aussi celui d’autres organes.

1. Chez l’Alkékenge, amour-en-cage ( Physalis peruviana , coqueret du Pérou), c’est le calice accrescent qui forme cette jolie lanterne autour du fruit.

2. Chez de nombreuses plantes de la famille des Composées, comme la Fausse vipérine ( Picris echioides), c’est le calice accrescent de la fleur qui est à l’origine de l’aigrette de poils (le pappus) qui surmonte le fruit.

3. Chez les Patiences ( Rumex crispus), les sépales accrescents, parfois ornés d’un granule, se développent et s’appliquent autour du fruit.

4. Oseille des Alpes ( Rumex alpinus)

5. Chez le Noisetier (Corylus avellana), ce sont les bractées florales accrescentes qui entourent la noisette.

6. Chez le Châtaignier (Castanea sativa), la bogue épineuse résulte de la soudure et de l'accrescence de bractées florales.

(adj.)

du grec a = privatif et chlamys = syn : apérianthé

Se dit d’une fleur dépourvue de périanthe.

(adj.)

du latin acicula = petite aiguille

Se dit d’un organe en forme d’aiguille, rigide, aigu, souvent piquant.

1. Stipules aciculaires de Robinier ( pseudacacia)

2. Les feuilles aciculaires du Cade ( Juniperus oxycedrus) présentent deux raies blanches à leurs faces supérieures.

3. Chez le Nerprun purgatif ( cathartica), certains rameaux sont aciculaires.

(adj.)

syn : basifuge ; contraire : basipète

du grec akros = extrémité et petere = gagner

Qualifie un phénomène qui s’accom plit de bas en haut.

Dans les grappes, comme les inflorescences ci-contre, la progression de la floraison est acropète :

1. Salicaire ( Lythrum salicaria)

2. Trèfle pourpre (Trifolium purpureum

3. Plantain corne-de-cerf ( Plantago coronopus)

BOURGEON (n.m.)

du latin burra = bourre

C’est un ensemble de pièces juvéniles, foliaires ou florales, intimement resserrées à l’extrémité d’une courte tige et généralement entourées de bractées protectrices. L’ouverture des bourgeons, conséquence de l’allongement des tiges (qui survient généralement à la fin de l’hiver), se nomme le débourrement. La forme, la taille, la couleur des bourgeons aident à la reconnaissance des arbres et arbustes…

Chez l’épicéa ( Picea excelsa), les bourgeons sont oblongs et non résineux.

Chez le Douglas ( Pseudotsuga menziesii ), les bourgeons fusiformes et pointus sont brun-rouge, non résineux.

Le Peuplier tremble possède des bourgeons aux écailles visqueuses aux bords velus ( Populus tremula).

Le Peuplier grisard ( Populus canescens) a des bourgeons trapus et secs aux écailles tomenteuses.

Chez le Tilleul à petites feuilles ( Tilia cordata), les bourgeons verts ou rougeâtres n’ont que deux écailles visibles.

Chez le Tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), les bourgeons sont globuleux, finement pubescents, à trois écailles visibles.

Les bourgeons de ce Sapin ( Abies nordmanniana) sont ovoïdes et non résineux.

Le Peuplier noir ( Populus nigra) a des bourgeons pointus aux écailles glabres et visqueuses.

Le Frêne oxyphylle ( Fraxinus oxyphylla), très commun dans la région méditerranéenne, possède des bourgeons aux écailles brunes.

Chez la Viorne lantane (Viburnum lantana), les bourgeons végétatifs sont allongés et ont l’aspect de mains jointes ( 1), alors que les bourgeons inflorescenciels sont globuleux et entourés de nombreuses écailles (2).

Le Frêne commun ( Fraxinus excelsior) a des bourgeons noirs.

Pérussas ( Pyrus amygdaliformis), arbuste des garrigues calcaires du Midi, a des bourgeons globuleux aux écailles couvertes d’un abondant duvet brun. Les bourgeons du Hêtre ( Fagus sylvatica) sont longuement fusiformes et pointus. 1 3 2 4

Le Marronnier d’Inde ( Æsculus hippocastanum) possède de gros bourgeons aux écailles couvertes de propolis (3). Leur débourrement est spectaculaire (4).

Chez les Saules les bourgeons sont protégés par une seule écaille.

Les bourgeons du Saule Marsault (Salix caprea) sont gros, ovoïdes, olivâtres et légèrement pubescents. L’écaille brunit après le débourrement.

(n.m.)

du grec brachus = court et blastos = germe

C’est un rameau très court, à croissance lente qui ne subit aucune élongation et qui n’est jamais ramifié.

Chez le Cèdre de l’Atlas (Cedrus atlantica), les brachyblastes fonctionnent pendant longtemps avant de tomber. Ceux de la photo ont 6 ou 7 ans.

Les bourgeons du Saule pourpre (Salix purpurea) sont allongés, bruns et appliqués à la tige.

Chez le Mélèze d’Europe ( Larix decidua), certaines feuilles sont réunies en faisceau ( 1) à l’extrémité de brachyblastes qui ont l’aspect de verrues. Les fleurs mâles (2) et les cônes femelles (3) apparaissent eux aussi à l’extrémité de brachyblastes.

Chez les Pins (5. Pin sylvestre, Pinus sylvestris ; 6. Pin des Alpes, Pinus cembra), les aiguilles sont des feuilles groupées par 2 à 5 à l’extrémité d’un court brachyblaste. Elles restent sur l’arbre plusieurs années, mais lorsqu’elles tombent, elles entraînent toujours le brachyblaste qui les portait : c’est un cas assez rare de chute de rameau.

(n.f.)

du latin bractea = feuille de métal

Désigne toujours une feuille ou un organe foliaire généralement différent par sa taille, sa forme ou sa couleur, d’une feuille végétative ordinaire.

1. Chez le Mélampyre des bois ( Melampyrum nemorosum), les bractées du sommet de l’inflorescence, violettes et laciniées (découpées en lanières), sont d’un bel effet en mélange avec les fleurs à corolle jaune.

2. & 3. Chez les Lamiacées, les bractées florales sont souvent sessiles (= sans pétiole) et opposées-décussées (2. Épiaire des bois, Stachys sylvatica ; 3. Marrube commun, Marrubium vulgare).

4. Le capitule de la Cupidone (Catananche cærulea) est entouré de bractées membraneuses et scarieuses (en forme d’écailles), terminées par un mucron.

5. Dans cette inflorescence de Phlox ( Phlox paniculata), les bractées florales ne diffèrent des feuilles ordinaires que par leurs tailles.

BULBE (n.m.)

du latin bulbus = bulbe

C’est un organe souterrain, plus ou moins globuleux, qui correspond toujours à une tige courte et trapue portant des feuilles et des bourgeons. L’un ou l’autre de ces organes est plus ou moins développé, plus ou moins charnu.

Voir caïeu

Chez le Narcisse ( Narcissus major), les feuilles sont charnues et se recouvrent mutuellement. On donne à ces feuilles le nom de tuniques : elles forment un bulbe tuniqué.

Chez le Lys ( Lilium sp.), les feuilles sont charnues mais ne se recouvrent pas. Leur ensemble forme un bulbe écailleux.

Chez ce Glaïeul (Gladiolus sp.), c’est la base de la tige qui est gorgée de réserves alors que les feuilles sont membraneuses : on dit que le bulbe est solide (on peut aussi bien le considérer comme un tubercule).

(n.f.)

du grec di = deux et oikos = habitat adj : dioïque

C’est une situation dans laquelle les sexes sont séparés (comme chez les Mammifères et de très nombreux autres animaux) : il y a des pieds mâles et des pieds femelles. Cet état impose évidemment une fécondation croisée (= allogamie), ce qui est un avantage. Mais en supposant que les sexes sont également répartis, la moitié seulement de la population est productrice de graines.

Parmi les Gymnospermes, la moitié environ sont dioïques tels le Ginkyo, l’If, le Genévrier commun. Parmi les Angiospermes, 13 % environ sont dioïques tels les Saules, les Peupliers, les Asperges, le Houblon, la grande Ortie, la Mercuriale annuelle…

(adj.)

du grec diploê = chose double et du latin stamin = fil

Qualifie un androcée dont le nombre des étamines est double de celui des pétales et dont les étamines du premier verticille sont en alternance avec les pétales (étamines alternipétales). On dit qu’il y a diplostémonie. C’est une situation fréquente chez de nombreuses fleurs régulières.

1. à 3. La Parisette ( Paris quadrifolia) a une fleur régulière tétramère. Il y a quatre sépales verts, quatre longs pétales filiformes et huit étamines disposées en deux cycles dont les plus basses sont alternipétales.

du grec di = deux et du latin samara = graine d ’ orme

C’est une samare double.

Voir samare

4. Dans cette fleur de Æonium sp. , souvent cultivée en appartement sous le nom de porcelaine, il y a cinq pétales et dix étamines disposées en deux cycles. À l’état immature, les étamines sont à anthères rouges. Celles qui sont rapprochées du pistil et sur lesquelles se voit le pollen blanc, ont mûri avant celles dont les anthères sont encore rouges parce qu’elles sont disposées plus bas sur l’axe floral : ce sont celles du premier cycle, elles sont alternipétales.

(adj.)

du grec di = deux et stikhos = rangée

Se dit de feuilles (alternes ou opposées) attachées sur le cylindre que constitue la tige le long de deux géné ratrices diamétralement opposées. L’angle entre deux feuilles successives est donc de 180° et toutes les feuilles sont dans le même plan.

1. Jujubier ( Zizyphus jujuba)

2. Poireau ( Allium porrum)

3. Iris de garrigue ( Iris chamæiris)

(n.m.)

du francique drabjô = drageon

adj dérivé : drageonnant

C’est une tige née à partir d’un bourgeon apparu sur une racine souterraine. Les espèces drageonnantes sont localement envahissantes et forment des peuplements denses. Toutes les Ronces (Rubus) sont drageonnantes, ainsi que le Prunellier, le Peuplier noir…

Drageon sur une racine de faux-Vernisdu-Japon ( Ailanthus glandulosa)

Cette friche est le résultat de l’action drageonnante du faux-Vernis-du-Japon ( Ailanthus glandulosa).

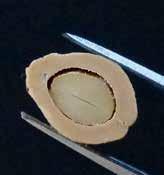

(n.f.)

du latin drupa = olive mûre

adj dérivé : drupacé

C’est un fruit charnu à noyau, c’est-àdire un fruit dans lequel l’endocarpe est induré pour former un noyau entourant la ou les graine(s).

De nombreuses Rosacées ont pour fruits des drupes connues de tous, tels l’abricot, la cerise, la pêche, la prune… mais aussi la pomme, la poire, le coing qui sont aussi des fruits à noyaux.

Le Prunier sauvage ( Prunus domestica , Rosacées) est un arbrisseau que l’on rencontre çà et là dans les haies. Son fruit sphéroïdal possède un noyau dur qui contient une seule graine.

PALMATI (préfixe)

du latin palma = paume de la main

Utilisé pour créer des mots servant à décrire la découpure du limbe : palmatilobé, palmatifide, palmatipartite, plamatiséqué.

Voir limbe

PALMÉ (adj.)

du latin palma = paume de la main

Qualifie le limbe d’une feuille ou sa nervation dont les lobes ou les nervures sont réunis au sommet du pétiole, à la manière des doigts de la main liés à la paume.

Voir nervation et limbe

Lupin blanc ( Lupinus albus), feuille composée palmée

Gattilier (Vitex agnus-castus), feuille composée palmée

Vigne vierge ( Parthenocissus tricuspidata), nervation palmée

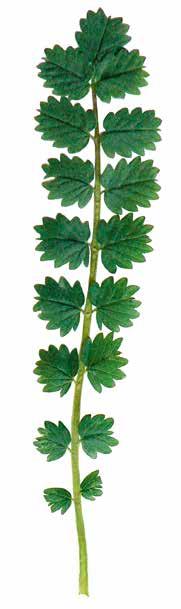

PALUSTRE (adj.)

du latin palustris = des marais

Qualifie une végétation ou des plantes vivant dans les marais.

1. & 2. Comaret des marais ( Potentilla palustris)

3. Cirse des marais (Cirsium palustre)

4. Populage des marais (Caltha palustris)

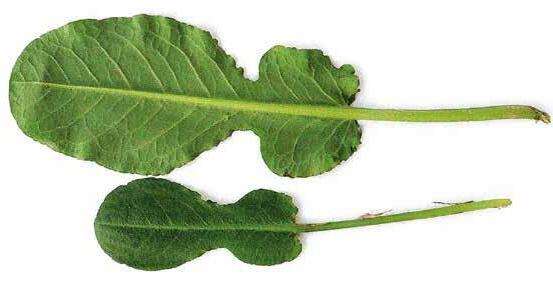

PANDURIFORME (adj.)

du latin pandura = pandore ou mandore et forma = forme

Qualifie le limbe d’une feuille en forme de violon. C’est un bon exemple de mot inutile et jamais employé, d’une coquetterie pédante mal venue (puisque la pandore ou mandore auquel il se réfère est un luth qui n’a jamais eu la forme d’un violon), alors que la périphrase qui l’explique n’est pas plus longue et comprise de tous. On pourrait lui substituer le terme de stradivariforme, en hommage au célèbre luthier de Crémone (16441737) qui lui, au moins, a quelque chose à voir avec la forme actuelle du violon.

du latin panicula = panicule

Désigne ordinairement une grappe composée (grappe de grappes).

Voir grappe

PAPILIONACÉ (adj.)

du latin papilio = papillon

Voir préfloraison et corolle

PAPPUS (n.m.)

du grec pappos = aigrette

C’est le nom attribué aux couronnes de poils, d’origine calicinale, qui surmontent les akènes infères de certaines Astéracées et ceux des plantes des familles voisines (Dipsacacées, Valérianacées).

Voir induvie

Ptérothèque de Nîmes ( Lagoseris sancta , Astéracées)

Scabieuse (Scabiosa maritima , Dipsacacées)

À travers 320 pages et 1 600 photographies, Maurice Reille nous fait découvrir les arbres et les arbustes qu’on rencontre communément dans la nature, en forêt, mais aussi dans les parcs, en France et dans les pays limitrophes. Cet ouvrage est d’une richesse iconographique inégalée. Pour chaque espèce décrite, il présente en image le port de la plante et les feuilles (avec tous les détails permettant une identification visuelle sûre), mais aussi ses fleurs, ses fruits, son écorce et de nombreux autres détails caractéristiques.

Maurice Reille est docteur ès sciences et diplômé de botanique supérieure (Montpellier). Il a fait sa carrière universitaire à Marseille où il a enseigné la botanique et la biologie végétale pendant plus de 30 ans à tous les niveaux.