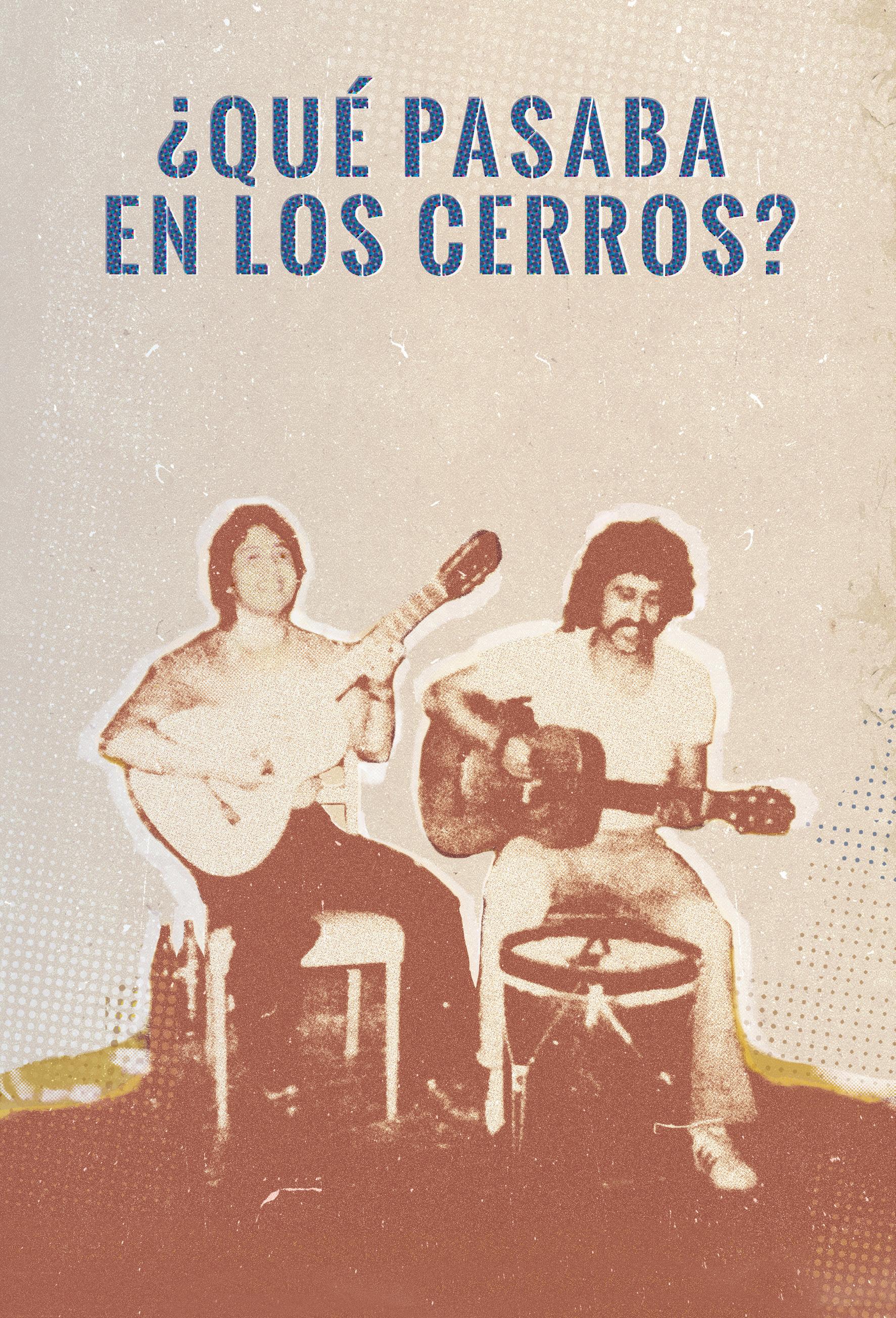

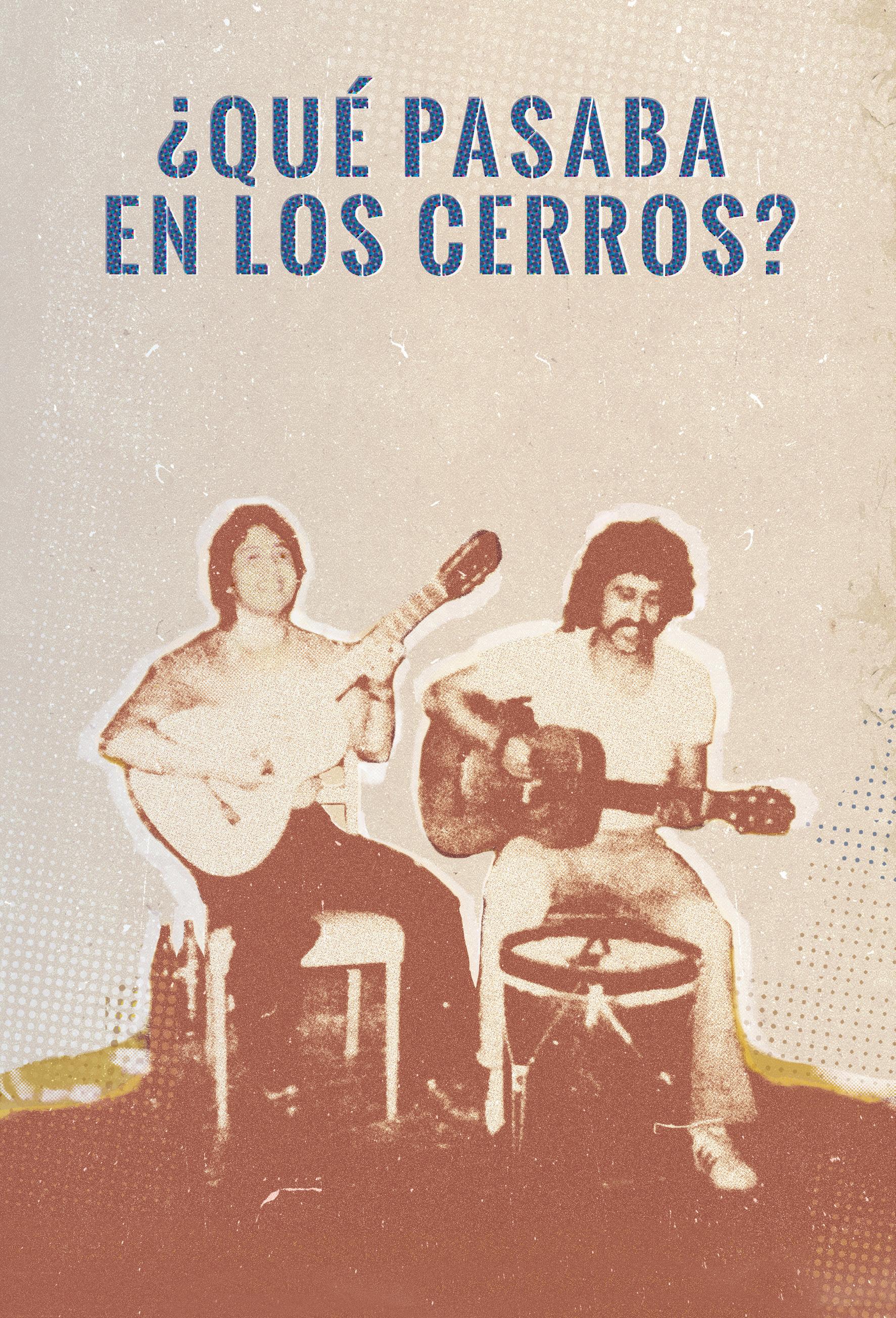

PEÑAS, CULTURA, POBLACIONES Y DICTADURA EN VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR

FELIPE A. LÓPEZ MUÑOZ

Peñas, cultura, poblaciones y dictadura en Valparaíso y Viña del Mar

© Felipe López Muñoz

Primera edición, octubre 2025.

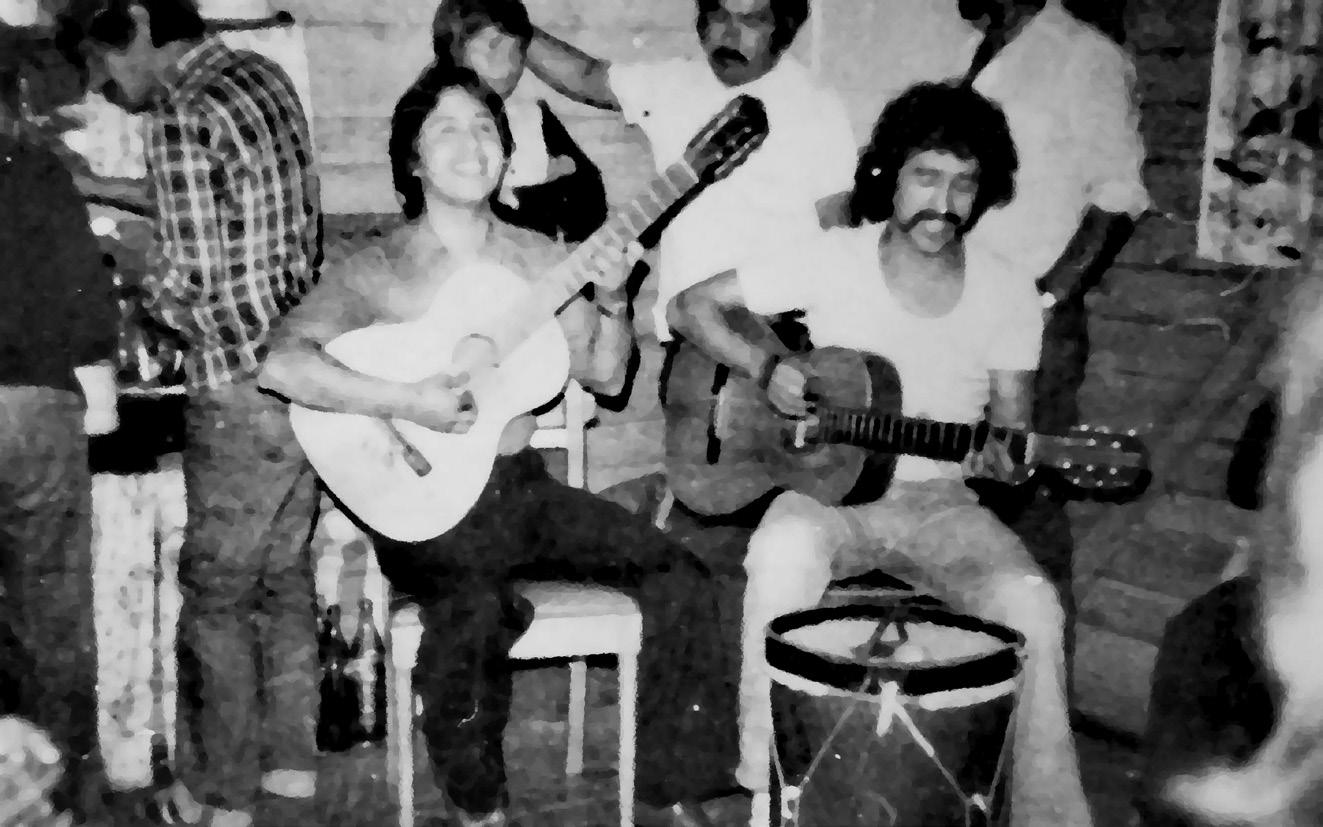

Fotografía de portada: Juan Hernández y Pedro Prado en peña de casa particular en Cerro Achupallas, 1974. Facilitada por Juan Hernández.

Registro de Propiedad Intelectual 2025-A-10051

ISBN: 978-956-17-1205-8

Derechos Reservados

Tirada: 400 ejemplares

Impreso en Chile

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl

Dirección Editorial: David Letelier

Diseño: Jorge Espinoza / Alejandra Larraín

Obra licenciada bajo Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es

19 . PARTE 1 LA PEÑA POBLACIONAL EN VALPARAÍSO Y VIÑA DEL MAR

19 . 1.1 Preludio: el nacimiento de las peñas

25 . 1.2 La peña poblacional en Valparaíso y Viña del Mar

35 . 1.3 Lugares y localidades

43 . 1.4 Motivos y periodicidad

48 . 1.5 Platas, comidas y entradas

54 . 1.6 Difusión y prensa

61 . 1.7 Caracterización política

70 . 1.8 Otras expresiones artísticas

73 . 1.9 Represión y miedo

83 . PARTE 2

UNA HISTORIA DE CERROS

83 . 2.1 Fisionomía de las ciudades y los primeros años de dictadura

90 . 2.2 Valparaíso y el auge de las peñas establecidas

91 . La peña del Instituto Chileno-francés de Cultura

93 . La peña El Brasero

96 . El Boliche la Obra

97 . Otras peñas establecidas y relación con los cerros

98 . 2.3 Viña del Mar, la Agrupación de Organismos Juveniles y la Comisión Juvenil

105 . 2.4 Valparaíso y la lucha territorial

107 . 2.5 El ocaso de las peñas

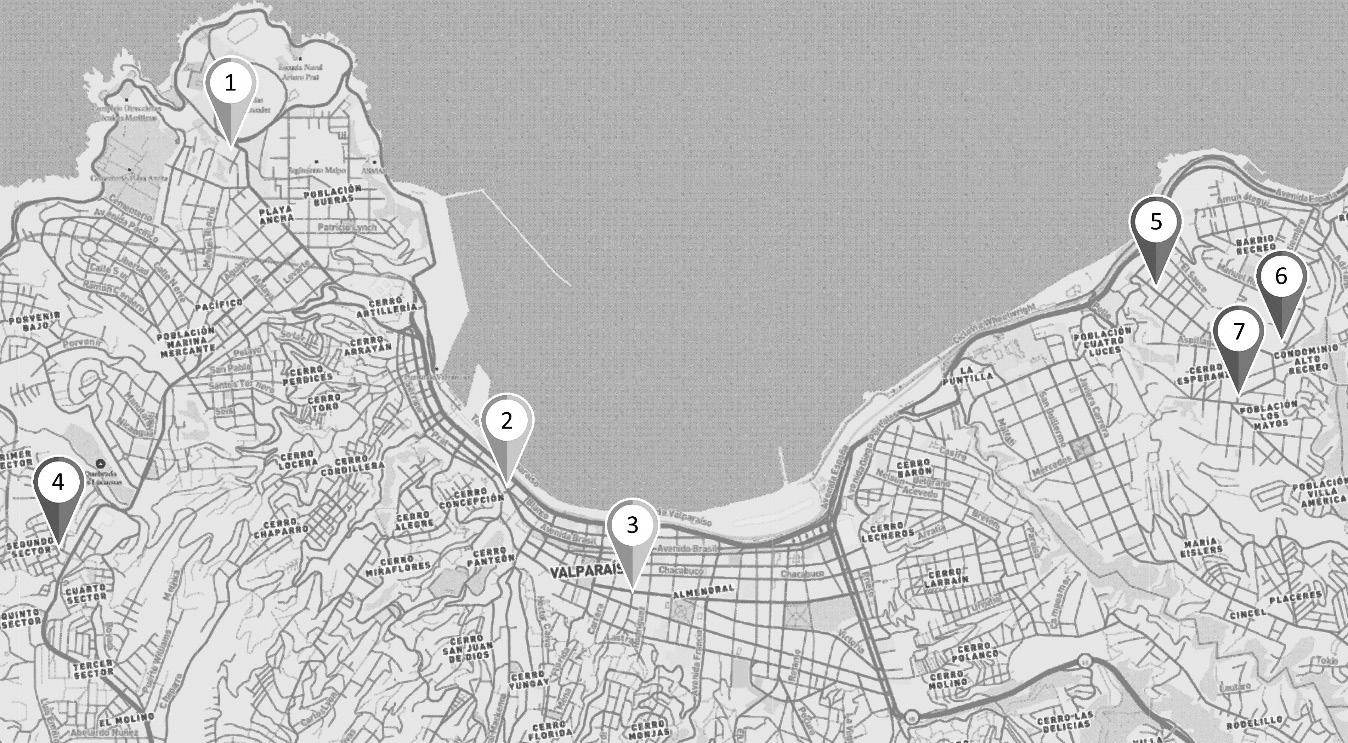

112 . 2.6 Mapa de Valparaíso y Viña del Mar

por Claudio Llanos Reyes

En lo que respecta al periodo de la dictadura en Chile, los grandes relatos —centrados en las historias de sectores políticos, élites u organizaciones— han sido ampliamente estudiados, opacando en cierta medida la historia de muchos sectores populares que, presentes a lo largo del territorio nacional, vivieron la dictadura como una experiencia cotidiana de represión, disciplinamiento y miedo. Fue un tiempo en que las condiciones materiales de existencia se vieron profundamente marcadas por el desempleo y una pobreza que, al término del régimen dictatorial, superaba el cuarenta por ciento de la población.

La investigación desarrollada por Felipe A. López Muñoz, con el acertado título ¿Qué pasaba en los cerros? Peñas, cultura, poblaciones y dictadura en Valparaíso y Viña del Mar, representa un aporte significativo al conocimiento de las expresiones culturales que emergieron en un periodo de represión y censura. Su trabajo visibiliza la importancia de las peñas folclóricas como espacios de resistencia y construcción de comunidad, particularmente en los cerros de ambas ciudades.

El libro de Felipe López reafirma la relevancia de las peñas folclóricas como espacios de expresión y organización durante el llamado “apagón cultural”, en un contexto fuertemente marcado por la censura. En los cerros y los “centros” de Viña del Mar y Valparaíso, la cultura no se apagó: encontró refugio en parroquias, clubes deportivos, centros culturales y tantos otros espacios que asumieron que la cultura no se restringía a la impuesta por la dictadura y sus funcionarios.

A través de las páginas de este libro nos aproximamos a un fenómeno sociocultural que, hasta ahora, ha recibido escasa atención desde la historiografía, a pesar de que la experiencia de la “peña folclórica” durante la dictadura fue compartida por muchas personas. Felipe López no solo reconstruye la trayectoria de estas peñas, sino que también problematiza su papel dentro de la resistencia cultural, adoptando una mirada amplia sobre estos eventos que, muchas veces en la clandestinidad, fueron espacios de transmisión de experiencias, ideas y expresiones artísticas que el régimen buscó arrinconar y borrar de la vida social.

En los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, la peña folclórica formaba parte de encuentros sociales que permitían compartir vivencias y esperanzas entre generaciones. Son momentos que permanecen en la memoria de muchas personas, como es mi caso: recuerdo las peñas del cerro Los Placeres, donde para ingresar al recinto —entre pasillos y un amplio salón— era necesario conocer una contraseña.

Felipe López plantea que las peñas de los cerros se desarrollaron de manera paralela y diferenciada respecto de las del plan de Valparaíso y el centro de Viña del Mar. Mientras las peñas establecidas se concentraban en sectores más visibles, en los cerros y poblaciones emergió una red cultural que trascendió la dictadura, proyectándose incluso más allá del retorno a la democracia.

Las peñas, en su dimensión cotidiana y más allá de lo musical, se configuraron como espacios de encuentro político y social, con fuerte presencia de agrupaciones juveniles vinculadas a la militancia comunista, al Movimiento de Izquierda Revolucionaria, así como a organizaciones comunitarias y religiosas, particularmente católicos de base. En este horizonte, el libro permite apreciar las diferencias entre los contextos de Valparaíso y Viña del Mar.

Es importante destacar que la historia escrita por Felipe López conjuga testimonios orales, fuentes escritas, imágenes y propaganda. La historia reciente y los estudios de la memoria presentan desafíos metodológicos particulares, pero el autor logra articular su análisis de manera rigurosa.

El estudio de Felipe López abre nuevas líneas de investigación sobre la vida cultural popular y su memoria. Su trabajo nos invita a pensar una historia más extensa y profunda, que valore los testimonios y registros de los sectores populares como fuentes fundamentales para comprender la cultura en tiempos de represión.

Su investigación no solo contribuye a la reconstrucción del pasado, sino que también nos interpela sobre la importancia de la memoria cultural en la configuración del presente. Es una obra que, desde la investigación histórica, nos ofrece una esperanza necesaria: aun cuando desde el poder autoritario se intente imponer una visión única de la cultura, desde muchos y diversos rincones de la sociedad se resiste, se preservan memorias, se comparten sueños y luchas.

Corrían los últimos años de la década de 1970 y los resabios del golpe militar suponían todavía una pesadilla de la que miles de chilenos aún no podían despertar. La represión seguía allí, pero el paso del tiempo había permitido sacudirse el polvo de los primeros años y buscar nuevamente formas de resistencia. Así, cada fin de semana, aquellos hombres y mujeres del puerto de Valparaíso que antaño simpatizaron con el gobierno derrocado, comenzaron a concurrir algunos lugares donde volvieron a compartir ideas, culturas subterráneas y también vino navegado. Pese a todo pronóstico, las peñas folclóricas prosperaban. La mítica peña del francés en calle Esmeralda o la peña El Brasero frente al pedagógico en Playa Ancha fueron verdaderos centros de rearticulación para los disidentes políticos fracturados por el golpe, y así mismo, se irguieron como los principales canales de difusión para todo un aparato cultural que la dictadura buscaba silenciar a toda costa.

Pero esta es parte de una historia relativamente conocida. A la fecha en que este libro se envía a su proceso de edición, la historia de las peñas

establecidas de Valparaíso fue recientemente investigada por brillantes personalidades como lo son el periodista Cristian González y la musicóloga Catalina Jordán, cuyos resultados se plasmarán en el libro Canciones del viento, las peñas folklóricas en el Gran Valparaíso (1965-1986), el cual se publicará en unas pocas semanas. A la fecha en que el presente libro esté disponible al público, Canciones del viento ya habrá salido a la venta hace un par de meses, y se considerará una parada obligatoria para aproximarse a las peñas folclóricas erguidas durante la dictadura en la región. Por supuesto, junto al presente libro, formarán un complemento excelente.

La realidad es que la Joya del Pacífico siempre guarda algunos misterios, y es que, tras la clandestinidad en que se levantaron estos célebres espacios, decenas de otros circuitos alternativos empezaron a proliferar también en los cerros y las poblaciones de Valparaíso y de Viña del Mar. Las peñas de los cerros guardan una crónica que, si bien tenían estrecha relación con las míticas peñas de las zonas concurridas, suponen un universo aparte el cual tiene mucho que contarnos.

Remontémonos un poco y volvamos a la década de 1960. Aquellos años son abordados por los historiadores Simon Collier y William Sater como un periodo de radicalización, polarización y movilización1, en donde las demandas sociales que se venían arrastrando desde hace un par de décadas se fueron acentuando cada vez más. Con la llegada de Frei Montalva al poder en 1964 nos estaremos aproximando lentamente hacia el estallido de una serie de problemáticas que Romy Rebolledo ha conceptualizado como las frustraciones acumuladas, a saber, en este periodo las demandas sociales aumentaron a tasas cada vez mayores, superando los avances en materia de crecimiento económico. Sumado a ello, la industria comenzó a disminuir su capacidad para crear nuevos empleos, y las medidas destinadas a solventar el desarrollo manufacturero significaron costos cada vez más altos para el resto de los sectores productivos, generando masivos y cada vez más profundos sentimientos de frustración2.

1 Collier, Simon y Sater, William, Historia de Chile. 1808-1994. Cambridge, Cambridge University Press, 1996. p. 276.

2 Rebolledo, Romy, “La crisis económica de 1967 en el contexto de la ruptura del sistema democrático”. Universum. v.20. N°1. 2005.

Las frustraciones acumuladas quedan en evidencia si nos detenemos a mirar la cantidad de huelgas que se efectuaron en aquellos años. Entre 1960 y 1964 se registraron únicamente 98 huelgas; solo en 1965 se contaron 146, y para el año siguiente ya habían aumentado a 5683

En 1967, las perspectivas para una segunda presidencia del Partido Demócrata Cristiano no parecían muy buenas, pues su apoyo para entonces se había erosionado. Sin embargo el PDC dejó un importante legado que marcará las siguientes décadas: el desarrollo de la promoción popular, es decir, el fomento de la formación de redes de organizaciones locales y de autoayuda, especialmente en las poblaciones desorganizadas de los barrios marginales4 Este fenómeno se materializó con la Ley de Juntas de Vecinos promulgada en 1968. Estos organismos, tal como afirma Gonzalo Delamaza, cobran importancia en este proceso de movilización en la medida que se entendieron como la organización representativa más genuina de las localidades, todo ello dentro del marco de una institucionalidad política elitaria5

Desde un inicio la promoción popular se impulsó con fuerza: proliferaron las juntas de vecinos, los centros de madres, las asociaciones de padres, los clubes para jóvenes y las asociaciones deportivas. Hacia 1970, unas 20.000 unidades de este tipo habían cobrado vida6. De esta manera, hacia 1968 y 1969 tendremos, como menciona Michael Fleet, un punto álgido en donde el gobierno es cada vez menos capaz de manejar los disturbios y la movilización popular7 .

Es en este contexto de agitación popular que nacerán las primeras peñas folclóricas del país. Para Collier y Sater, un cambio cultural asociado con este periodo de radicalización fue la aparición de la Nueva Canción Chile-

3 Meller, Patricio, Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago, Editorial Andrés Bello, 1996, p. 111.

4 Collier y Sater, Historia de Chile. p. 269.

5 Delamaza, Gonzálo, “Las juntas de vecinos en Chile. Claroscuros de una larga trayectoria”. Delamaza, Escobar (Coord.). Juntas de vecinos en Chile. 50 años, historia y desafíos de participación. Santiago. Ediciones Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 2018. p. 27.

6 Collier y Sater, Historia de Chile. p. 269.

7 Fleet, Michael, “La Democracia Cristiana Chilena en el Poder”. Estudios Públicos. N°32. 1988, p. 292.

na, y con la creación de la peña de Ángel e Isabel Parra, hijos de Violeta, la peña folclórica se convirtió en el escenario por excelencia de este movimiento musical, con apariciones regulares de cantantes como los mismos Parra, Rolando Alarcón, Patricio Manns y, quizá el más memorable, Víctor Jara, que más tarde encontraría un final horriblemente brutal en manos de los militares en 19738

Como afirma Claudio Rolle, la Revolución Cubana en 1959 había despertado en toda América Latina una oleada de entusiasmo entre las diversas corrientes de izquierda que, según las realidades nacionales, vieron en el fenómeno vivido por Cuba un ejemplo a seguir. Esta posición se fortaleció cuando en 1964 la izquierda chilena sufrió una nueva derrota electoral, tal como había ocurrido en 19589. Es en este escenario que podemos encontrar algunos antecedentes de la Nueva Canción Chilena ya desde 1962, por ejemplo, con la canción Deja la vida volar de Víctor Jara, la cual ya se puede entender desde la idea de canción política10. Sin embargo, tendrían que pasar un par de años para que el movimiento cobrara peso. Es también en este prematuro despliegue que el movimiento fue despreciado e ignorado por las parrillas programáticas o las líneas editoriales de los medios. Muchas emisoras excluían de su programación a determinados intérpretes, y los sellos disqueros tampoco alentaban a los creadores de la Nueva Canción11. En esencia, en sus más tempranos inicios, la música protesta en Chile no tenía un lugar en donde desenvolverse, y esta problemática fue rápida y fortuitamente enmendada por Ángel e Isabel Parra con la inauguración de su peña en 1964.

Reflejo también de la marginalidad (por parte de los medios oficiales) de la que gozó este movimiento en sus primeros años fue la necesidad de crear un sello discográfico que diera espacio a la Nueva Canción Chilena

8 Collier y Sater, Historia de Chile. pp. 277-278.

9 Rolle, Claudio, “La Nueva Canción Chilena, el proyecto cultural popular y la campaña presidencial y gobierno de Salvador Allende”. Pensamiento Crítico. N°2. 2002.

10 Martínez, Jorge, “Música política, militante, de protesta, comprometida, canción social, nueva canción, de vanguardia, música identitaria, de proyección folklórica: muchas cuerdas para un mismo trompo...”. Grau, Olga et al. (eds.). La instancia de la música Santiago. Ediciones Universidad de Chile. 2014. p. 33.

11 Bravo, Gabriela y González, Cristian, Ecos del tiempo subterráneo. Las peñas en Santiago durante el régimen militar (1973-1983). Santiago, LOM Ediciones, 2009, p. 28.

sin la censura que solían aplicar los otros sellos, dando como resultado la Discoteca del Cantar Popular o DICAP12.

Habiendo entendido esto es necesario volver a una pregunta básica, y es, ¿qué es una peña? Para la Real Academia Española la peña supone un grupo de personas que participan conjuntamente en fiestas populares o en actividades diversas. Así mismo, el folclore se entiende como un conjunto de costumbres, tradiciones y manifestaciones artísticas de un pueblo. Las peñas folclóricas, de esta forma, las entenderemos como un espacio cultural; como un grupo de personas que, a través de la música folclórica, expresarán las distintas demandas sociales que traía consigo este agitado periodo. Para Sandra Molina, la peña folclórica supuso un lugar de agrupamiento entorno al arte y también como expresión política. Ellas fueron un producto de la cultura y se articularon como un elemento importante a la hora de promover la empatía, la solidaridad y la organización social13

El folclore chileno de los años sesenta se articuló en torno a una música que era percibida como autentica, entendiéndose esta autenticidad en el marco de un emergente sentimiento latinoamericanista en la época14, y que en el caso chileno se llevó a cabo a través de la Nueva Canción

Chilena. Así, la aleación de estos tres componentes: el movimiento musical emergente; la agitación popular desde mediados de la década de los sesenta; y de la peña folclórica como espacio en que se difundieron estas corrientes, fueron parte clave del movimiento contrahegemónico de la época. Como afirma McSherry, la peña folclórica en la década de 1960 estuvo sumamente ligada al desarrollo de la movilización popular y la participación política del periodo, en donde los músicos cumplieron un rol clave al momento de denunciar injusticias, honrar las vidas de los humildes y transmitir la posibilidad de una sociedad nueva de manera emotiva y popular. De esta forma la Nueva Canción Chilena se convirtió en parte de un nuevo proyecto social político que estuvo sumamente

12 Solar, Lorena, La Nueva Canción Chilena como posibilitadora de conciencia social y política en los sectores populares entre 1965-1973. Tesis de grado. Universidad del Bío-Bío. 2012. p. 78.

13 Molina, Sandra, “Las peñas folklóricas en Chile (1973-1986). El refugio cultural y político para la disidencia” Aletheia [En línea]. N°1(2). 2011. p. 13.

14 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 17.

presente en las luchas por el cambio progresista de Chile desde mediados de la década de 1960 hasta el Golpe Militar de 197315, y dada su naturaleza, la peña folclórica fue el espacio por excelencia en donde se desenvolvió dicho movimiento.

Toda esta rama cultural sufrió un duro revés con el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende. Tras el golpe, la Nueva Canción Chilena fue identificada con la Unidad Popular, por lo que la dictadura de Pinochet actuó brutalmente para revertir todos los cambios sociales de los años recientes, proceso que los músicos sufrieron en carne propia16. Aquí es donde surge la canción como forma de divergencia o resistencia simbólica ante el régimen, como vehículo de memoria, construcción de identidad colectiva, y como escuela para nuevas generaciones de músicos y audiencias17.

Luego del golpe militar de 1973, y pese al contexto represivo, vuelven a resurgir una serie de peñas folclóricas en un carácter semiclandestino Retomando las raíces de la peña de los sesenta, la peña folclórica en dictadura volvió a reencontrarse con la Nueva Canción Chilena y ahora con un nuevo movimiento fruto de la represión, el Canto Nuevo. Se volvieron a realizar reuniones y recitales, pero esta vez bajo el foco de la policía y la represión. Los cantantes siempre corrían el riesgo de ser interrogados; se inspeccionaban las letras; se prohibían ciertas canciones y artistas; y era común la presencia de infiltrados en la peña. Las fuerzas de inteligencia vigilaban, registraban, y en ocasiones arrestaban a las personas que asistían a las peñas que existían18, todo este periodo fue vigilado por agentes de la inteligencia, quienes amedrentaban a los jóvenes permanentemente19.

15 McSherry, Joan Patrice, “La dictadura y la música popular en Chile: los primeros años de plomo”. Resonancias. Vol. 23. N°45. 2019. pp. 148-150.

16 Ibíd., p. 150.

17 González, Juan Pablo, “Nueva Canción Chilena en dictadura: divergencia, memoria, escuela (1973-1983)”. E.I.A.L. Vol. 27. N°1. 2016. p. 64.

18 McSherry, “La dictadura y la música popular en Chile”. p. 153.

19 Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Archivos de la memoria en Chile. Investigación, catastro y recopilación de patrimonio tangible e intangible sobre los derechos humanos en la región de Valparaíso. Santiago, MMDH, 2020, p. 59.

Debido al contexto represivo, la peña sufrió una serie de mutaciones respecto de lo que había sido en los sesenta. Para Sandra Molina, las peñas folclóricas luego de golpe permitieron la reactivación y reunificación del movimiento popular chileno. Se convirtieron en el cauce de un movimiento alternativo de difusión, de expresión, de política y de subjetividades, en paralelo a las disposiciones culturales del régimen de facto. La cultura se transformó en el mayor y en el más diverso de los espacios de desarrollo y expresión democrática que tuvieron los grupos opositores durante la dictadura militar, sobre todo para los jóvenes militantes20

Gabriela Bravo y Cristian González en su libro Ecos del tiempo subterráneo, dedicado a las peñas folclóricas de Santiago durante el periodo de dictadura, abordan una distinción clave que da sentido al tipo de peña que estudian: la peña establecida, aquella caracterizada por operar en un local fijo y de forma periódica. Paralelamente a estas se realizaron otros tipos de peñas en el Gran Santiago, la peña universitaria y la peña poblacional21 Esta última se caracterizó por ser esporádica y operar específicamente desde las poblaciones. Es esta misma distinción que realizan Bravo y González para el caso de la capital que da sentido a este libro, y es que, más allá de los que sucedía con las peñas establecidas de la región de Valparaíso, ¿qué pasaba en los cerros?

Teniendo claro esto, la premisa principal de este libro tiene que ver con que la peña folclórica se convirtió en una celebración que caló profundamente, no solo en aquellos lugares céntricos de Valparaíso, sino también en los cerros y poblaciones de la ciudad puerto, y su vecina, la ciudad jardín, convirtiéndose estos sectores en verdaderos bastiones de resistencia cultural y en centros de reunión para las disidencias políticas del periodo. En todo este proceso, tal como observaremos en las siguientes páginas, las grandes peñas establecidas de Valparaíso colaboraron con los exmilitantes de los cerros para así promover la creación y celebración de estos espacios culturales, convirtiendo a la peña en un mítico recuerdo que aun resuena por las calles de los cerros. Y es que, la presencia de peñas folclóricas en los cerros, así como también su actividad cultural en un sentido más amplio, funcionó de forma paralela y difirió en varios

20 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. p. 13.

21 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 69.

sentidos al cómo se vivía la cultura en el plan de Valparaíso y el centro de Viña del Mar. De esta forma, mientras que las peñas establecidas se concentraron las zonas concurridas de Valparaíso, los cerros y poblaciones de ambas ciudades observaron un florecer de peñas folclóricas y actividades culturales que se extendieron desde los primeros años de la dictadura hasta su fin, incluso proyectándose más allá del retorno a la democracia.

Dada la complejidad del periodo y el carácter clandestino que adquirió la cultura en el tiempo en que se extendió de dictadura, el estudio las peñas poblacionales en Valparaíso y Viña del Mar hasta antes de esta investigación era prácticamente inexistente. Sumado a ello, la escasez de documentos escritos supuso un gran obstáculo metodológico para realizar este libro. Al respecto, Bravo y González en su investigación sobre las peñas de Santiago, al percatarse de que dicha historia se reconocía casi exclusivamente mediante la vía oral optaron por una metodología más flexible que otro tipo de estudios22. Me posiciono desde la misma mirada y opté porque fueran aquellos mismos, quienes vivieron este convulsionado periodo, los que nos prestaran su voz para escribir las siguientes páginas.

Por último, debo mencionar que este libro no tiene como pretensión abordar el fenómeno en su totalidad, sino iniciar a tientas un camino investigativo a la actividad cultural y contrahegemónica de aquellos espacios que se articularon desde los cerros de Valparaíso y Viña del Mar, en la clandestinidad y marginalidad a la que la dictadura relegó las poblaciones.

22 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 12.

1.1 Preludio: el nacimiento de las peñas

El nacimiento de las peñas ya ha sido relatado en otras ocasiones. Tal como exponen Bravo y González, la llegada de la peña folclórica a Chile se remonta a 1964, momento en que Ángel e Isabel Parra vuelven de París con una idea en mente: crear un espacio para la Nueva Canción Chilena, aquel canto que surgía en un contexto de acumulación de problemáticas sociales cada vez más evidentes, y que era despreciado por las parrillas programáticas y líneas editoriales de los medios oficiales1. Las peñas se articularon, en ese entonces, como una mezcla de las tradiciones españolas (lugar de reunión popular y bohemia donde el público generalmente salía a cantar) y las cuevas parisinas donde Ángel e Isabel estaban cantando junto a Violeta2.

1 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 28.

2 Godoy, Álvaro, “La peña de los Parra: donde se quedó el canto”. La Bicicleta. N°62. 1985. p. 12.

La Nueva Canción Chilena se irguió entonces como un movimiento musical que revolucionó la escena cultural de Chile desde inicios de la década de 1960 hasta 19733. Esta corriente adquirirá un volumen tal, que llegando a fines de la década de 1960 estará sumamente intrincada con los valores de la Unidad Popular, cumpliendo el rol de propagar el rescate de prácticas e identidades populares e incluso sirviendo como plataforma para la campaña presidencial de Salvador Allende en 19704

Surgió así todo un movimiento de artistas chilenos comprometidos con el pueblo, al servicio de su causa y participantes de sus batallas. Se desarrollaron conjuntos tan maduros artísticamente como lo fue el Quilapayún o el Inti-Illimani, sin mencionar a Violeta Parra, Víctor Jara, Patricio Manns, Tiempo Nuevo, Ángel Parra, entre muchos otros. Estos artistas habían comprobado algo fundamental, y es que las canciones podían ser más elocuentes que los discursos5.

Es en este convulsionado periodo que Ángel e Isabel Parra inauguran la peña de los Parra en 1965. La idea fue fraguada en las calles parisinas, donde los cantores conocieron y actuaron en dos peñas: La Candelaria y La Escala. No habría que esperar mucho para que la peña de los Parra se transformara en el corazón de la Nueva Canción Chilena, y una vez inaugurado este espacio, el fenómeno peñas se expandió por todo el país6 “Las calles santiaguinas se poblaron de muchachos que sin inhibiciones lucían su guitarra bajo el brazo. Peñas por todas partes. Peñas en los liceos, en los Sindicatos. La Juventud Comunista inauguró la suya por allá por Avenida Matta. Los estudiantes de la Universidad Técnica se reunían todos los viernes y sábados para cantar”7, relataba en 1977 desde el exilio René Largo Farías, conductor radial y director de la mítica peña Chile Ríe y Canta

3 McSherry, “La dictadura y la música popular en Chile”. p. 150.

4 Rolle, Claudio, “La Nueva Canción Chilena”.

5 Mansilla, Luis, “Presente y futuro de las canciones del pueblo”. Chile Ríe y Canta. N°1. Santiago. 1970. p. 19.

6 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. pp. 28-29.

7 Largo, René, “La nueva canción chilena: II Parte”. Chile Ríe y Canta. Santiago. Marzo de 1992. p. 4.

A la peña de los Parra le seguirá otra famosa peña que buscaría imitar, en Valparaíso, lo que para entonces sucedía en la capital. Así, en 1965 nacería la peña Folclórica de la Universidad de Chile, la cual se mantendría activa hasta su colapso en 19738. Tal como relatan Catalina Jordán y Cristian González, esta tuvo como equipo fundador a un grupo de estudiantes de la Universidad de Chile (actual Universidad de Playa Ancha), varios de los cuales posteriormente tendrían una importante carrera musical, como Osvaldo “Gitano” Rodríguez, Payo Grondona, o los integrantes del grupo Tiempo Nuevo. Estos muchachos tomaron como inspiración la peña de los Parra, guiados, al igual que sus referentes, por las inquietudes político-sociales de la época. Esta peña tuvo varias etapas y funcionó en distintos locales, la más emblemática fue su tercer y última sede: un subterráneo que le decían “el Hoyo”, ubicado en un edificio de la manzana de Bellavista con Blanco, actualmente demolido. Esta peña gozó de mucha popularidad, recibiendo a eminencias de la época como Violeta Parra, Quilapayún, Víctor Jara, Patricio Manns, Ángel Parra, Inti Illimani, Pablo de Rokha, Pablo Neruda, entre muchos otros9

8 Donoso, Christian, “La Peña de la Universidad de Chile de Valparaíso a través de los ojos de Luis Díaz Alvayay”. Revista Promús. 2014.

9 González, Cristian y Jordán, Catalina, “Las peñas en el Gran Valparaíso (1965-1990): nuevas escenas musicales y resistencia cultural”. Coloquios de investigación, Carrera Pedagogía en Educación Musical UPLA. Primera Jornada (27 de mayo de 2021). Disponible en: https://www.upla.cl/noticias/2021/06/03/coloquio-de-investigacion-demusica-upla-convoco-a-profesionales-y-estudiantes-de-la-disciplina/

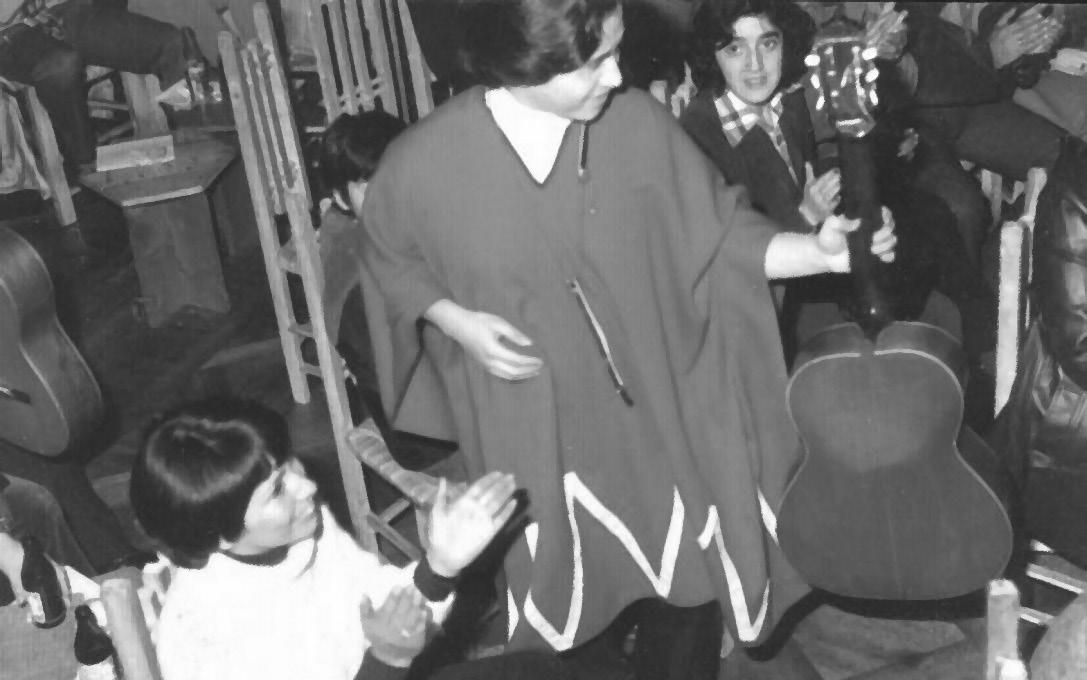

Fotografía 1.

Margot Loyola y Osvaldo Cádiz en la peña folclórica de la Universidad de Chile

Extraída del libro “La Cueca: Danza de la vida y de la muerte”10

A partir de ciertas divisiones internas en la mencionada peña surgirá otra, esta vez en Viña del Mar. Esta peña tuvo como nombre la peña del Mar y prontamente mutó en la peña Folclórica de Viña del Mar, con el Gitano Rodríguez y el Payo Grondona a la cabeza11

El 11 de septiembre de 1973 vino a desbaratar toda la rama cultural construida durante la década anterior. Mientras las peñas se clausuraban, los referentes de la Nueva Canción Chilena sufrían los rigores de un régimen impuesto por la vía de la fuerza12. Al respecto, René Largo Farías hacía un resumen del triste panorama en 1977:

“Víctor Jara fue brutalmente asesinado; Héctor Pavez murió en el exilio en 1975; Ángel Parra estuvo largo tiempo encarcelado; Juan Fianelli, folclorista y dirigente del magisterio, fue detenido y figura en la siniestra

10 Loyola, Margot y Cádiz, Osvaldo, La Cueca: Danza de la vida y de la muerte. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso PUCV, 2010, p. 107.

11 Largo, René, “La nueva canción chilena: II Parte”. p. 4.

12 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 37.

lista de “desaparecidos”; la DINA secuestró en Buenos Aires a Kiko Elgueta, primera voz del Conjunto “Quilmay”, y no se ha vuelto a saber de él. Patricio Manns, Isabel y Ángel Parra, Sergio Ortega y Patricio Castillo viven en París. Allí tiene su sede el Quilapayún (...); y también junto al Sena, con valiosa asesoría de Edmundo Vásquez, los compañeros Pablo Armijo, Julio Salas, Ramón Pavez, Hernán Saavedra y Carlos Morales crearon el grupo Trabunche. Jóvenes cantores populares crearon el Licanantay en Ciudad de México. “Los Pehuenches” en Montreal, Canadá. Payo Grondona, el Aparcoa y el Tiempo Nuevo están en la República Democrática Alemana. En Roma anclaron los Inti Illimani, y en cualquier lugar de Europa viven, luchas y sueñan Los Amerindios de Julio Numhauser, Charo Jofré, Hugo Arévalo, Inés Carmona, Marta Contreras, Osvaldo Rodríguez, integrantes del Curcumén y del Wiracocha viven en Suecia. Los Emigrantes fueron a dar a Cuba y Canadá. Guitarras y voces de Chile que el huracán pinochetista echó a rodar por el mundo; hombres y mujeres, artistas populares, luchadores revolucionarios que no han cerrado la boca ni se han cruzado de brazos. Todos están cumpliendo su tarea, esperando el retorno, que llegará, sin duda alguna”13

Se instaló un proyecto autoritario que tuvo como tarea primigenia demoler los cimientos construidos por los gobiernos anteriores a 1973. En concreto, se buscó erradicar todos los vestigios heredados del régimen de la Unidad Popular14. La dictadura militar chilena fue acompañada de lo que la historiadora Karen Donoso ha conceptualizado como un periodo de apagón cultural. La autora explica este fenómeno en la disminución de la creación, producción y circulación de bienes culturales en el interior del país a partir de 1973, entendiendo el origen de este fenómeno como una política desde arriba. Pese a esto, la autora hace énfasis en que el concepto posteriormente fue utilizado tanto por adherentes como opositores a la Junta Militar, proponiendo que la dictadura, a pesar de tener un discurso público basado en el nacionalismo y la exaltación de la patria, planificó políticas culturales en función del nuevo proyecto a implementar, el neoliberalismo, disminuyendo la influencia del Estado en la producción cultural y difusión artística. Este hecho, en específico,

13 Largo, René, “La nueva canción chilena: II Parte”. p. 6.

14 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 39.

fue lo que provocó el apagón cultural15. Por supuesto, esta planificación cultural por parte de la dictadura va de la mano con el intento de suprimir todos los vestigios culturales de los tiempos de la Unidad Popular. Como señalan Bravo y González, en la Política Cultural del Gobierno de Chile, un documento elaborado por la junta en 1975 se manifestó explícitamente el rechazo y la crítica hacia una supuesta “instrumentalización” de la cultura, perpetrada en el gobierno de la UP. “El desenvolvimiento cultural en nuestro país no ha seguido más pautas que las dictadas espontáneamente por quienes lo han enriquecido, salvo en el caso del trienio 1970-1973, en que el marxismo intervino, orientó y manejó la creación cultural chilena ajustándola estrictamente a los cánones que estuvieran de acuerdo con sus objetivos políticos”16

Tal como señala Valentina Arévalo, la idea del apagón cultural en ocasiones ha sido ha sido criticada en tanto no comprende en su análisis el desarrollo de prácticas artísticas de resistencia acaecidas al margen del discurso oficial17. En esta misma línea, Cristi y Manzi señalan que, sin desconocer el impacto de la censura y las múltiples restricciones a toda forma de oposición pública, es posible rebatir la idea de apagón cultural puesto que esta busca ensombrecer el amplio despliegue de la cultura alternativa18. Nos ubicamos por tanto en un panorama que da cuenta de ambas realidades: como plantea Karen Donoso, entendemos el apagón cultural como una política desde arriba que repercutió catastróficamente en la vida cultural nacional, pero así mismo comprendemos el desarrollo de una cultura alternativa y disidente en el marco de una política que buscó eliminar todo antecedente cultural anterior al nuevo proyecto neoliberal, generando una nueva cultura que quedó relegada a la clandestinidad. En este debate la pregunta queda abierta y esperamos develar alguna respuesta en el transcurso de este libro ¿Hubo realmente un apagón cultural?

15 Donoso, Karen, “El ‘apagón cultural’ en Chile: políticas culturales y censura en la dictadura de Pinochet 1973-1983”. Outros Tempos. Vol. 10. N°16. 2013. pp. 105-106.

16 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 48.

17 Arévalo, Valentina, La cultura en el campo de las ideas (1973-1985): prácticas y discursos de la institucionalidad de la dictadura chilena y el movimiento artístico-cultural de resistencia (UNAC y CADA). Tesis de magíster en Historia, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 83.

18 Cristi, Nicole y Manzi, Javiera, Resistencia gráfica dictadura en Chile. APJ - Tallersol. Santiago, LOM Ediciones, 2016, p. 266.

Dejando por un momento aquel tema de lado, es en este contexto dictatorial que las peñas existentes desaparecieron, fueron allanadas, clausuradas, y sus organizadores perseguidos y hostigados por el régimen. Los militares asumieron el control del país siguiendo un plan de guerra, convencidos de que la Unidad Popular era un movimiento que amparaba grupos armados, y por ende, actuaron como si estuvieran en el frente de batalla19. En la oscura época que suponen los primeros años de la dictadura nacerán, en el oscurantismo, las primeras peñas en los cerros de Valparaíso y de Viña del Mar.

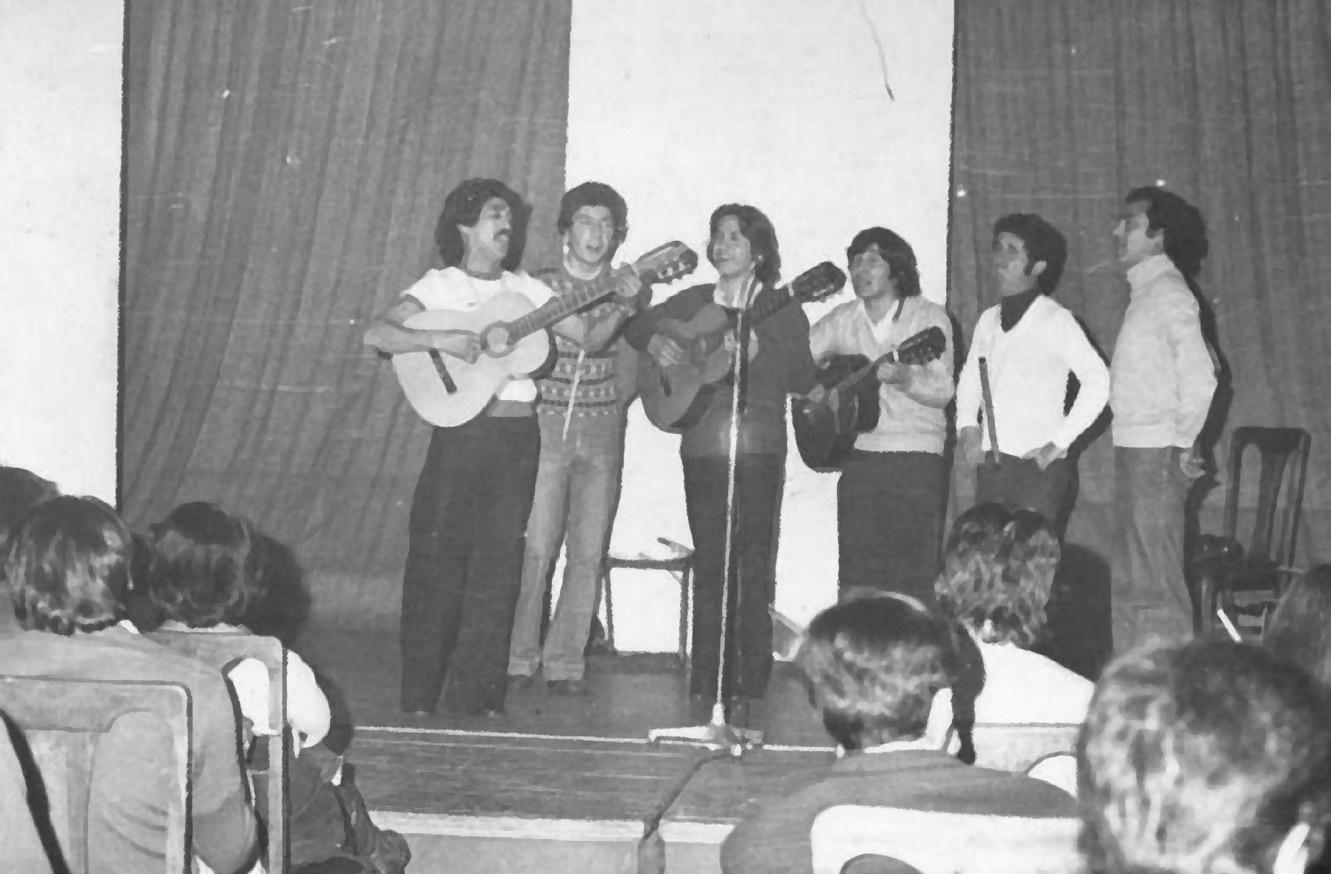

La primera parte de este libro tiene como fin caracterizar las peñas poblacionales que florecieron en los cerros de Valparaíso y Viña del Mar durante la dictadura militar, mientras que la segunda parte tendrá como foco reconstruir un relato sobre las vivencias culturales de ambas ciudades.

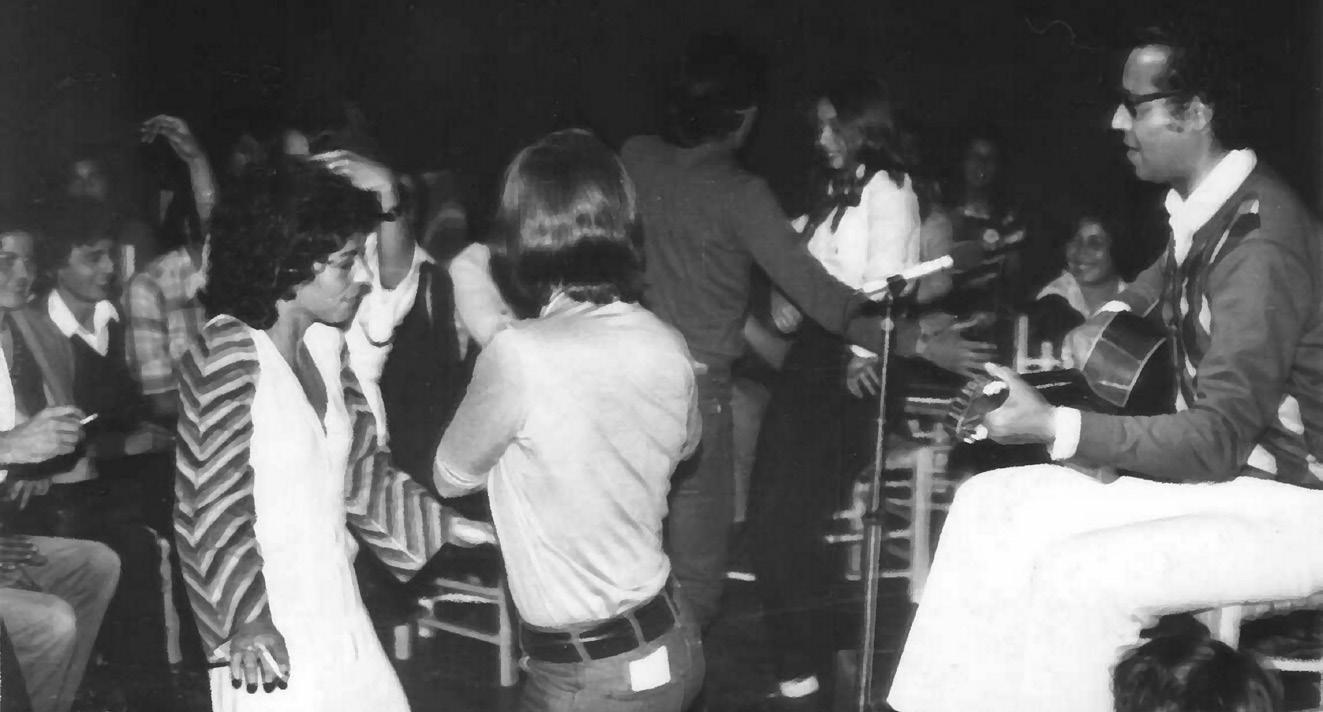

Un buen punto para iniciar este apartado es la fisionomía de la peña folclórica tras el golpe militar. Tal como afirman Bravo y González, luego de 1973 las peñas conservan ciertos rasgos de formato y contenido, pero muchos otros aspectos se ven notablemente alterados. En estos locales se mantiene la intimidad, ya que continúan siendo espacios reducidos, aptos para la interacción más directa entre artista y público.

Sin embargo, su carácter acogedor experimenta una variación debido al contexto intimidatorio de ciertas normativas a las que se exponen quienes quebrantan dichas normas. Ronda el miedo, la decoración conserva su aspecto rústico pero se eliminan los símbolos que guarden cualquier relación con el periodo anterior al golpe. Nadie se siente con libertad de instalar una bandera o un afiche alusivo a una posición ideológica20.

El vino navegado y la empanada desde antes de 1973 ya se habían instalado como los platos típicos de la peña. Esta característica atravesará todo el periodo dictatorial e incluso en nuestros días seguirán caracterizando a los mencionados espacios. Lo gastronómico en la peña en

19 Huneeus, El régimen de Pinochet. Santiago. p. 98.

20 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 66.

dictadura, al igual que lo era antes, permanece en un rol secundario, pues la atención sigue centrándose en el espectáculo que brinda el artista. Dicho espectáculo se diversificará, la música seguirá teniendo un rol protagónico, pero a su vez se incorporan obras de teatro, poesía, danza, y otras expresiones artísticas21.

De la misma forma, el movimiento musical también sufrirá una gran transformación. Los cantores que en un inicio reinterpretan obras de la Nueva Canción Chilena van creando una nueva estética fruto de su contexto, dando como resultado un movimiento sucesor denominado el Canto Nuevo. Este, desde un inicio se entiende como una continuación (y restauración) de una tradición entendida como democrática, en oposición a un presente marcado por el autoritarismo. En este contexto, los músicos del Canto Nuevo que surgieron tras el golpe buscaron establecer una continuidad con la Nueva Canción Chilena, especialmente a través de la utilización de instrumentos andinos y folclóricos. Las letras del Canto Nuevo supondrán un modo de enunciación colectivo, condicionado por la necesidad de sobrellevar un silencio producido por la desaparición de sus referentes culturales22

Las letras del Canto Nuevo, dado el contexto represivo, se articularon en los primeros años con un lenguaje cuidadoso que tendió a lo metafórico, a fin de no llamar la atención de los aparatos de inteligencia. Sin embargo, esta definición del movimiento no está exenta de polémicas. Javier Osorio afirma que, a pesar de que comúnmente se señala la construcción poética las letras del Canto Nuevo como “metafóricas”, ellas se ubican más bien en un espacio poético intermedio entre la significación directa e indirecta de un mensaje, que busca ser decodificado claramente por un público auditor. Con el inicio de las movilizaciones en contra de la dictadura, en los primeros años de la década de 1980, estas letras comenzarán a ser cada vez más una herramienta importante para la denuncia y la expresión pública o directa de un descontento23. Cualquiera

21 Ibíd

22 Osorio, Javier, “La bicicleta, el Canto Nuevo y las tramas musicales de la disidencia. Música popular, juventud y política en Chile durante la dictadura, 1976-1984”. A Contracorriente. Vol. 8. N°3. 2011. pp. 257-259.

23 Íbid., p. 263.

sea el caso, el Canto Nuevo aparece ante la necesidad de comunicar en un contexto represivo. ¿Dónde nace el Canto Nuevo? se preguntaba ya en 1977 René Largo Farías. ¿Cómo surge? ¿Quién o quiénes fueron sus impulsores? ¿Quién puede decir... yo estuve en su gestación, o yo lo parí? Pensamos que es difícil precisarlo, y que nadie puede atribuirse la paternidad del Canto Nuevo. Creemos que se trata de un caso de paternidad colectiva”24. Entre los tantos exponentes del movimiento podemos mencionar a Barroco Andino, Ortiga, Santiago del Nuevo Extremo, Schwenke y Nilo, Sol y Lluvia, Congreso, Nano Acevedo, Eduardo Peralta, Rebeca Godoy o Isabel Aldunate, entre varios otros25

Afirmé anteriormente que para abordar el fenómeno de las peñas en Santiago, Bravo y González establecieron una clasificación en donde ubicar las peñas establecidas. En nuestro caso, resulta lógico iniciar desde esta clasificación para desglosar la realidad que se vivió en Valparaíso y Viña del Mar, que si bien resultó bastante peculiar, es similar en otros aspectos al caso de la capital. En primer lugar, los autores clasificaron las peñas bajo el orden dictatorial en tres grandes bloques26:

a) Peñas establecidas.

b) Peñas universitarias.

c) Peñas poblacionales o sindicales.

Tanto la investigación de Bravo y González como la de González y Jordán se centran exclusivamente en las peñas establecidas, es decir, aquellas que operaban bajo un local fijo27. Las peñas poblacionales aún permanecen como un fenómeno escasamente estudiado, lo cual nos lleva a la necesidad de establecer nuestra propia caracterización de las peñas poblacionales de Valparaíso y Viña del Mar.

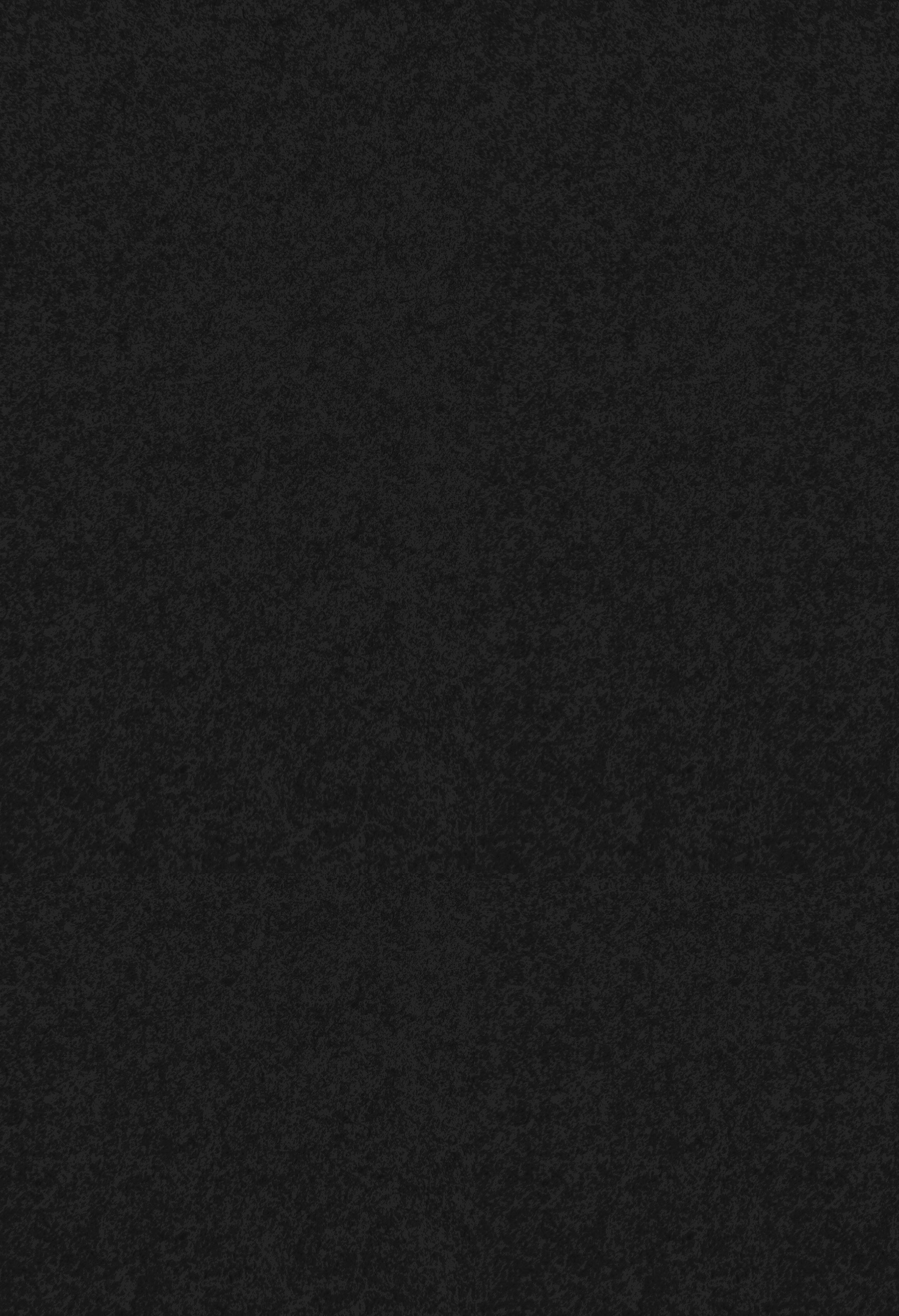

Partiré afirmando que las peñas poblacionales de Valparaíso y Viña del Mar pueden dividirse en dos tipos, los cuales son:

24 Largo, René, “La nueva canción chilena”. Chile Ríe y Canta. Santiago. Diciembre de 1991. p. 5.

25 McSherry, “La dictadura y la música popular en Chile”. p. 153.

26 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 69.

27 Íbid.

1) Peñas poblacionales sin ningún alero.

2) Peñas poblacionales al alero de organizaciones sociales base.

Las primeras aparecen asociadas a los primeros años de la dictadura y se entienden en el contexto de desarticulación de los movimientos políticos ligados a la izquierda. Mientras que las segundas surgen a la par que las organizaciones sociales comienzan a reconstruirse desde mediados de la década de 1970. Lógicamente, tanto Valparaíso como Viña del Mar presencian la transición del primer tipo de peñas a las segundas, sin embargo, existirán grandes particularidades que darán un rumbo propio a la historia de cada ciudad y que intentaremos abordar en las siguientes páginas.

En su primera etapa, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar, la peña poblacional es una actividad que se realiza sin el alero de organizaciones mayores. Surge de la mano de exmilitantes desarticulados por el régimen represivo y tiene como principal fin la reagrupación y la solidaridad con aquellas familias afectadas por el golpe de Estado. Como sus homólogas de Santiago, de manera cautelosa, comienzan a surgir para reunir a integrantes de sindicatos o conmemorar fechas emblemáticas28. De manera sumamente simbólica, buscan recrear los espacios culturales que existieron antes de 1973, pero ahora debido al contexto se realizan en la clandestinidad29, de forma esporádica y usualmente sin locales fijos. Las peñas poblacionales sin ningún alero, se entienden en el contexto de la desarticulación y clandestinidad de los partidos que inicia desde 197330. Frente a este panorama, las manifestaciones y creaciones artísticas resultarán más atractivas para los antiguos militantes, y así mismo permitirán ciertas libertades que los reductos políticos no concedían. Este fenómeno se ha conceptualizado como militancia social, y fue la forma que encontró la oposición para combatir la dictadura desde todos los frentes posibles31.

En su mayoría, aunque como veremos existen casos particulares, son peñas que no tienen un nombre en concreto, gozan de poca difusión y tienen una convocatoria muy limitada. El músico Juan Hernández, que participó de peñas en los primeros años de la dictadura, nos aproxima a este periodo. “La peña se componía de gente muy afín que se reen-

28 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 57.

29 Tal como afirma Laura Jordán, a pesar de la clandestinización de los movimientos culturales en dictadura, la presencia de los músicos y músicas resistentes no puede entenderse enteramente desde el ocultamiento, ya que los mismos repertorios se desarrollan en espacios notoriamente públicos. Bajo esta concepción, todas las peñas folclóricas que se realizaron, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar funcionaron de forma clandestina, incluso aquellas que lograron periodicidad y funcionaron en locales de forma establecida, pues estas en su totalidad sorteaban la ley al funcionar sin un respectivo permiso. Si bien esta idea de clandestinidad (que es más bien una semiclandestinidad) se ha usado generalmente en los estudios disciplinares ligados a los movimientos culturales en dictadura, abogaremos en esta investigación por utilizar dicho concepto para referirnos únicamente a las actividades culturales que se realizaron en el completo ocultamiento.

30 Furci, Carmelo, El Partido Comunista de Chile y la vía al socialismo. Ariada, Santiago, 2008 (1984), p. 26.

31 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. p. 8.

contraba en esos lugares. Fueron puntos de reencuentro para mucha gente que andaba desperdigada. Dentro de la persecución había que andar con mucho cuidado, y las peñas sirvieron para recontactarse; para saber de otras personas; para preguntar por quienes no aparecían por ninguna parte; para preguntar por quiénes estaban siendo detenidos. Las peñas tenían esa vinculación que permitía reencontrarse con unos y poder saber de otros”. Al respecto, Sandra Molina afirma que la creación de estos lugares de expresión artística opositora ayudó a la promoción de lo popular, y aunque el radio de acción fue reducido, lograron convertirse en el refugio de la resistencia, y a la vez en un arma social y colectiva que promovió la presencia de los sujetos juveniles dentro de la experiencia social32

Héctor Vega, fundador de la peña de Gómez Carreño, relata, “nosotros éramos militantes de las Juventudes Comunistas desde antes. Quedamos sin mayor comunicación y vimos la necesidad de hacer algo”. Es de esta forma que nacería la mencionada peña a fines de 1974. Otra perspectiva nos expone Raúl Carré, fundador de varias peñas en el Cerro Esperanza, quien comenta que, “en las primeras actividades de carácter solidario hicimos peñas folclóricas que tenían un triple objetivo. Tenían el objetivo de reagruparnos; de hacer solidaridad con toda la gente que estaba sufriendo la represión, con las familias que estaban padeciendo problemas económicos y de sustento; y también por supuesto, entregar el mensaje cultural de no perder nuestras raíces, de mantener nuestra cultura. De hecho, fue tremendamente duro que se hubiera interrumpido todo el estallido cultural que significó el gobierno de Allende, un proyecto político que iba de la mano con la cultura y el arte. Nosotros por supuesto tratamos, a través de las peñas, mantener esa cultura que era popular y que simbolizaba también la lucha que se había desplegado durante el gobierno popular”.

Cuando hablamos del proyecto cultural la Unidad Popular, no debemos entenderlo solamente desde la importancia que tuvo la Nueva Canción Chilena, pues efectivamente hubo una concordancia entre aquella cultura que venía desde abajo, y el marco de acción política proveniente desde arriba. Como afirman Collier y Sater, el Estado no solo luchó por

32 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. p. 9.

mejorar su bienestar material, sino que también creó gran cantidad de iniciativas culturales, en un gran esfuerzo por llevar las artes a las masas. Uno de estos programas llevó presentaciones regulares de ballet, música orquestal, folclore, teatro, poesía y mimos a los barrios marginales de la clase trabajadora de Santiago en una carpa de circo o en un gran escenario móvil al aire libre33. Otro ejemplo es que, a los pocos días de haber asumido el poder Salvador Allende, se dictó la Circular No.1 de la Secretaría General de Gobierno, la cual establecía que las radiodifusoras de todo el país debían incluir en sus programas un 40% de música nacional, desglosándose en un 15% de música folclórica y un 25% de cualquier ritmo o género, siempre que fuese de autores chilenos34. Todo este proyecto tendría un abrupto fin en 1973. Tal como afirma Sandra Molina, tras el golpe, el Estado entró en conflicto con la cultura, marginando y excluyendo a vastos sectores de la sociedad chilena. Desde entonces, todos quienes participaron de estos refugios culturales pusieron en juego la propia vida, sobre todo los jóvenes, que fueron los más activos y comprometidos en la lucha en contra de la dictadura35

Es en este marco que se articulan las primeras peñas poblacionales de Valparaíso y Viña del Mar. En estos primeros años las peñas fueron el reducto de la resistencia pacífica, en la medida que ayudaron a la reconciliación de los grupos (las distintas facciones de la izquierda previa al golpe) y a la reconstrucción de los lazos sociales que negaban la homogeneidad del discurso dominante, permitiendo la rearticulación social y cultural para luego dar paso a la rearticulación política36.

Las peñas poblacionales toman como referente el formato existente previo a la dictadura, traído a la región por la peña Folclórica de la Universidad de Chile. Cuando hablamos del formato peña nos referimos a aquellas cuestiones que toda peña, por definición, debía tener: velas, vino caliente, empanadas y música folclórica. Así lo confirma Raúl Carré, quien al momento de realizar sus peñas en Cerro Esperanza en 1974 se

33 Collier y Sater, Historia de Chile. p. 284.

34 Largo, “La nueva canción chilena: II Parte”. p. 4.

35 Molina, “Las peñas folklóricas en Chile”. p. 3

36 Ibíd.

basó en su propia experiencia y visitas a la sala El Farol37, cuando esta era sede de la peña Folclórica de la Universidad de Chile.

Un segundo periodo cambiará la dirección y el motivo de las peñas folclóricas, las cuales se realizarán desde ahora al alero de organizaciones sociales base. Mario Garcés Durán ha conceptualizado como un periodo de reconstrucción del tejido social a aquel proceso de reorganización que tiene lugar, con especial fuerza, entre 1976 y 1980. En estos años los pobladores fueron especialmente activos con la protesta social en contra la dictadura. Este creciente protagonismo de los pobladores se puede explicar, entre otras razones, por su temprana rearticulación e innovaciones en sus estructuras asociativas en los primeros años de dictadura38

Inaugurando este periodo de reconstrucción, jugaron un rol importante los comedores populares, que para el caso de Santiago ya desde noviembre del mismo 1973 comienzan a instalarse. Con el tiempo, a estos se fueron sumando otras organizaciones que ya no se ocupaban solamente de los problemas de la subsistencia, sino que también de actividades culturales, educativas y recreativas39, este tipo de organizaciones fueron denominadas por Carlos Catalán como organizaciones sociales base40, y para efectos de este libro, nos centraremos específicamente en los Centros Juveniles y los Centros Culturales, quienes adoptaron la actividad cultural como el principal modo de operar durante el periodo.

Al momento de detenernos en la trayectoria individual de cada ciudad surge uno de los hallazgos más relevantes de este libro, y es que, mientras que en Viña del Mar el surgimiento de organizaciones sociales base desde 1976 (véase la Figura 1) trajo consigo el desarrollo de un abanico bastante amplio de actividades, en donde la peña folclórica era solo una más entre tantas que buscaban dar respuesta tanto a problemas de subsistencia como también a otros de corte culturales, educativos o re-

37 La sala “El Farol” fue la segunda sede en que funcionó la Peña Folclórica de la Universidad de Chile

38 Garcés, Mario, “Los pobladores y la política en los años ochenta: reconstrucción de tejido social y protestas nacionales”. Historia 396. N°1. 2017. pp. 122.

39 Ibíd., p. 123.

40 Catalán, El canto popular en los canales de difusión en 1980. p. 16.

creativos. Paralelo a como se vivía en la ciudad jardín, Valparaíso aparece como un interesante caso de estudio ya que en sus cerros la peña folclórica adquirió una popularidad impresionante, multiplicándose por las poblaciones y convirtiéndose en la actividad cultural por excelencia a la que recurrían las organizaciones sociales. Los responsables de la popularidad que adquirió la peña folclórica en los cerros de Valparaíso fueron las mismas peñas establecidas que se instalaron en las zonas concurridas de la ciudad. Profundizaré en las peñas establecidas en la segunda parte de este libro. Por ahora, debo adelantar que existieron dos peñas establecidas que dieron vitalidad a la actividad cultural de los cerros de Valparaíso: la peña del Instituto Chileno-francés de Cultura, ubicada en el plan de la ciudad, y la peña El Brasero, ubicada en Playa Ancha frente a la entonces Universidad de Chile. Estas dos importantes organizaciones, mientras existieron, brindaron un apoyo constante y sostenido a las peñas poblacionales. Dada su temprana fecha de fundación, fueron estos dos espacios los que lograron atraer a la mayoría de militantes en ese momento desperdigados, y articularse como organizaciones mayores que apoyaron y acompañaron la formación de organizaciones en el cerro. Para referirnos a dicha característica a lo largo de este libro de aquí en adelante, he decidido denominarla la colaboración con los cerros

La peña del Instituto Chileno-francés de Cultura acabaría por disolverse en 1983, mientras que la peña El Brasero lo haría un año más tarde. Para entonces, los Centros Culturales y los Centros Juveniles de Valparaíso están completamente consolidados. La relevancia que tuvieron las peñas folclóricas en los cerros mientras existieron las peñas establecidas, dejaría huella, pues la peña folclórica siguió siendo una de las actividades más relevantes a la que recurrieron las organizaciones sociales base a la par que desaparecían las peñas establecidas

En específico, la disolución de la peña El Brasero está asociada a una muerte natural. Las organizaciones sociales de cada cerro ya habían cobrado relevancia, y con el inicio de las Jornadas de Protesta Nacional en 198341, se hizo necesaria una lucha territorial desde los propios cerros para combatir la dictadura. Al respecto, Patricia Sáez comenta, “creamos

41 Garcés, “Los pobladores y la política en los años ochenta”. p. 122.

el Centro Cultural Cerro Esperanza el 82’. Yo hasta ese entonces era parte del Brasero, pero ya me empecé a alejar para hacer la pelea territorial, porque el Brasero era centralizado, por así decirlo, y se necesitaba trabajar en los cerros y las poblaciones. Todo el mundo empezó a disgregarse porque urgía el trabajo en las poblaciones, en tu territorio”.

Desde 1983, con el inicio de las Jornadas de Protesta Nacional, las peñas pasan a un segundo plano en la medida que surge una lucha más frontal, sin embargo, el desarrollo cultural como modo de resistencia no cesó. “Los Centros Culturales fueron los organismos más fuertes, y la peña fue la actividad más socorrida. Jugaron un papel importantísimo, porque adherir a las protestas era una cosa, pero al hacer actividades culturales tú podías convocar a mucha más gente”, agrega Patricia Sáez.

Para el caso de Viña del Mar surgen desde 1978 dos organismos que se dedicaron a formar y coordinar las distintas organizaciones sociales base desperdigadas por los cerros, logrando armar una red que agrupó prácticamente a todos los cerros de la ciudad jardín. Estos dos organismos fueron la Agrupación de Organismos Juveniles (AOJ) y la Comisión Juvenil, abordadas en profundidad en la segunda parte de este libro. Al amparo de ambas organizaciones se llevaron a cabo varias peñas folclóricas, aunque contrario al caso de Valparaíso, las peñas fueron una más de las tantas actividades a las que recurrían los Centros Juveniles y los Centros Culturales.

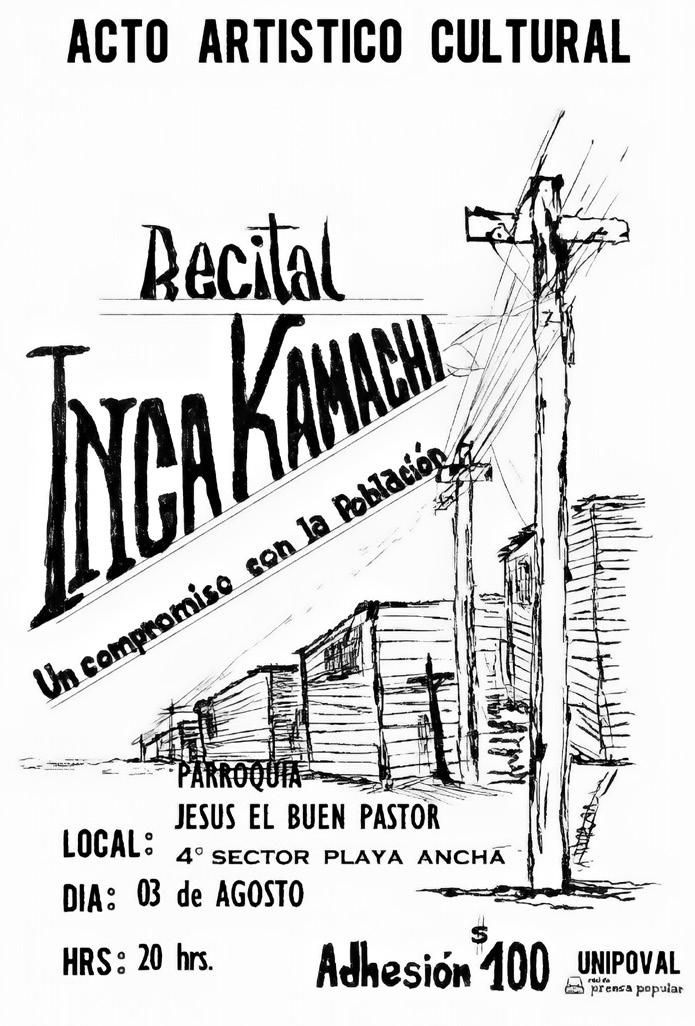

Un aspecto relevante de las peñas poblacionales fue la variedad de lugares en que llegaron a realizarse. Esta variedad encuentra razón en lo complicado que resultó a algunos grupos hacerse con un lugar físico en donde realizar sus actividades luego del golpe. Entre los lugares más recurrentes estaban, en primer lugar, las juntas de vecinos y los clubes deportivos, y en segundo, las parroquias y los centros de madres. Junto a estos sitios recurrentes, se alinearon otros más particulares. La particularidad de estos tuvo como tope la imaginación de los grupos organizadores.

Hay gran consenso en que las juntas de vecinos y los clubes deportivos fueron el lugar por excelencia donde se organizó la peña poblacional.

Alexis Sartori, miembro del Taller Cultural Macondo en Playa Ancha, recuerda, “nosotros nos movíamos entre las juntas de vecinos que nos conseguíamos, pintándolo bien amarillito, vamos a hacer una peña, algo bien suavecito, después adentro la gente y los músicos hacían lo que querían. Eran juntas de vecinos bien abandonadas, que nadie las agarraba, entonces nosotros como que les dimos vida. En tiempo de dictadura si no tenían una junta de vecinos bien facha no funcionaba. Había muchas juntas de vecinos en donde un compadre tenía las llaves y no se usaba para nada. Así nos hacíamos un poco el espacio, de vez en cuando. En muchas ocasiones los clubes deportivos manejaban las juntas de vecinos más que la junta en sí, los viejos se juntaban a jugar briscas, a tomar un vinito y se jugaban una pichanguita en la cancha de al lado, entonces a través de ellos llegábamos a los locales”. Misma línea sigue la peña Gómez Carreño que logró hacerse con el Club Deportivo Real Chile, la peña del Club Deportivo Playa Ancha, o las peñas realizadas por la rama cultural del Club Deportivo Orompello. Respecto a este último, Raúl Carré comenta, “una buena parte de quienes asistían a la rama cultural eran jugadores de futbol que jugaban por el Orompello, entonces eso permitía que tuviéramos una relación con el club muy cercana y que nos prestaran el local”.

Las parroquias fueron otro lugar bastante recurrente en que se celebraron peñas folclóricas durante la dictadura. Este fenómeno fue mucho más acentuado en Santiago, lugar donde la Vicaría de la Solidaridad, fundada en 1976 por el arzobispo Raúl Silva Henríquez, jugó un rol relevante al momento de reactivar a los grupos sociales desarticulados, generando un espacio social amplio donde se sabía que los partidos políticos podían funcionar. Tal como afirman Ruderer y Strassner, la Vicaría en este periodo estuvo vinculada ante todo a una Iglesia que luchó desde la base y que no tuvo temor de cooperar con los grupos políticos y sociales del espectro de izquierda42. Hugo Herrera, quien vivió este periodo desde Renca, Santiago, recuerda que, “la Iglesia liderada por don Raúl Silva Henríquez daba mucho espacio. La Vicaría de la Solidaridad era también una instancia que apoyaba las actividades, por ejemplo, ayudaban

42 Ruderer, Stepahn, y Strassner, Veit, “Recordando tiempos difíciles: La Vicaría de la Solidaridad como lugar de memoria de la Iglesia y de la sociedad chilena”. Archives de sciences sociales des religions. N°170. 2015. p. 55.

a organizar encuentros, jornadas, e incluso aportaban con recursos para financiar ciertas actividades. Se entendía por parte de la Iglesia y de los curas que esa era su contribución a lo que estaba sucediendo en ese minuto. Pasado un par de años después del golpe, nos reconectamos con nuestras organizaciones políticas, y fue la iglesia la que generó mejores condiciones para que pudiéramos reorganizarnos”.

En Valparaíso este fenómeno fue menos acentuado, primero, porque la Vicaría se mantuvo como una institución centralizada y por ello su presencia en otras regiones fue bastante reducida, y segundo, porque Valparaíso contó con la presencia de un arzobispo ligado más bien a una derecha conservadora. Don Emilio Tagle, que ejerció como arzobispo y obispo de Valparaíso entre 1961 y 1983, efectivamente se ha catalogado dentro de un grupo de obispos cercanos a un conservadurismo bastante duro. Andrea Botto ante la pregunta de la cercanía de Tagle al conservadurismo, afirma que sí en cuanto a su mentalidad, a la valoración de la tradición y al rechazo a los principios de la ilustración. Nos hallamos ante un grupo que adhería al catolicismo no solo como tradición y cultura, sino que lo consideraba el elemento más importante de la vida y que debía empapar todos los ángulos de aquella; la actitud social constituía de este modo, una derivación de la actitud religiosa43. Pese a las jerarquías eclesiales y el dominio conservador en las esferas más altas de la Iglesia, veremos que a nivel local, en las parroquias de cada cerro, fue bastante común la existencia de párrocos que simpatizaban y adherían con el movimiento alternativo que se gestaba para entonces.

Eduardo “Guayo” Catalán, cantor de peñas, recuerda entre dichos espacios a los que asistió la parroquia de Placeres, la parroquia San Judas Tadeo frente a la cárcel y la parroquia Jesús el Buen Pastor en el Cuarto Sector de Playa Ancha. Al respecto, Guillermo Scherping comenta que, “muchas peñas se hacían en vínculos con parroquias, tuvieron un fuerte vínculo con religiosos progresistas y antidictadura. Yo me acuerdo del cura Pedro Alvear de Forestal y del Alfredo Hudson de Achupallas”. “Lo que pasaba es que ahí los organismos culturales ayudaron a los comedores, y esa era la pega de la Iglesia. Ahí nosotros nos metimos a

43 Botto, Andrea, “Algunas tendencias del catolicismo social en Chile: reflexiones desde la historia”. Teología y Vida. Vol. XLIX. 2008. p. 510.

ayudar también” agrega Víctor Andaur, representante de Forestal para la AOJ.

Rafael Arroyo, músico de peñas, también asistió a actividades en estos lugares. “El cura te prestaba la parroquia aunque fueras comunista, yo conocí muchos curas buenos. El punto importante de porqué muchas peñas se hacían en las parroquias, es que, estamos claro que los militares y los pacos no iban a llegar a una parroquia a dejar la cagá. Entonces fue un bastión de protección hacia las peñas”. Así mismo recuerda

Alexis Sartori del Taller Cultural Macondo, “el lugar más permanente que teníamos era la Iglesia del Segundo Sector en Playa Ancha, las monjas nos prestaban un local que tenían al lado de su iglesia, ahí teníamos el paraguas de las monjas. Por ejemplo, cuando había protestas y arriba copaban los milicos y los marinos, ellas dejaban la campana afuera para que nosotros la tocáramos y avisáramos que estaban ahí y pudiéramos arrancar. Entonces cooperaban con nosotros, cooperaban con sus locales, prestaban la iglesia. Cuando mi hermano cayó preso lo fueron a ver, había toda una complicidad con las monjitas, eran bien progresistas”.

Arnavik Orrego, quien también participó del Taller Cultural Macondo, profundiza esta idea. “Había una simpatía de las monjas por la lucha antidictatorial, ellas sabían que tras la peña había un grupo político. No era una actividad cultural inocua, sino que era una actividad con un sentido político. Y esto sucedía pese a que en ese tiempo había un obispo tremendamente conservador y pinochetista en Valparaíso”.

Pese al conservadurismo desde arriba, la existencia de curas y monjas progresistas a nivel local era un secreto a voces. Al momento de planificar cualquier actividad de este corte, una de las primeras consideraciones era hablar con el párroco local. Esto se repitió a lo largo de todo el periodo, pues incluso cuando se han consolidado las organizaciones sociales base, en muchas ocasiones estas siguieron teniendo la misma dificultad para hacerse con un lugar físico en donde realizar su actividad. Así, se buscaba el amparo de las parroquias para realizar dichas actividades, sin embargo, que se prestara o no dependía del párroco de turno.

Por ejemplo, comenta Patricia Sáez, cantora de peñas y fundadora del Centro Cultural Cerro Esperanza, “había muchos lugares donde los centros culturales tenían el amparo de la iglesia, donde había curas más progresis-

tas, sobre todo en Santiago. Trabajar físicamente en un lugar de la iglesia era mucho más seguro. El amparo de la iglesia dependía del cura párroco sí. Nosotros cuando nos juntamos y creamos este centro cultural buscamos el alero de la iglesia, pero al cura le daba miedo. Además nos dijo, si quieren trabajar conmigo al amparo de la iglesia, lo que todos buscábamos porque era una forma de seguridad, ustedes tienen que cantar, si es que tienen un taller de guitarra, tienen que venir aquí a las misas el día domingo. Teníamos taller de guitarra, pero de todas formas nadie quiso”.

Paralelo a estos sitios más recurrentes donde se realizaron peñas folclóricas, la imaginación llevó a desarrollar estas actividades en otra serie de lugares tales como canchas, casas particulares, quebradas, quintas de recreo, la misma vía pública, etc. Resaltan algunos de estos lugares por su especial particularidad.

Guayo, músico de peñas, relata cómo él mismo organizó algunas peñas en quebradas. “Clandestinas, porque había compañeros que estaban combatiendo y no podían, por ejemplo, atravesar hasta Playa Ancha. Entonces íbamos lo más cerca que podíamos. Yo hice algunas peñas para los compañeros guerrilleros aquí en Barón, donde actualmente están Fuerzas Especiales. Ir muy hacia arriba era pesado, y era poco estratégico andar con una guitarra hacia la nada en el monte, entonces ellos bajaban hasta cierto punto y ahí les hacíamos la peña”. Alexis Sartori, miembro del Taller Cultural Macondo también llegó a realizar peñas en quebradas para fechas clave y llamado a movilizaciones. Así mismo relata Rafael Arroyo, músico de peñas, sobre aquellas que se hacían en el fondo de la quebrada. “Me acuerdo que abajo en la quebrada entre el segundo y el quinto sector de Playa Ancha, que ahora desapareció, había un pequeño desplaye donde corría el agua y ahí se hacían unas pequeñas peñas folclóricas. Llevaban su pipeño y se hacían, a escondidas ahí”.

En ocasiones, estas peñas buscaban apegarse dentro de lo posible al formato tradicional. “Un palo grueso enterrado en el sueño y la velita puesta arriba. No tenían mesa, había gente que tenía su sillita portable, pero la mayoría se sentaban en el cerro, en las piedras. Sin comida, ya que eran más para divertir a los compañeros y para que aprovecharan de intercambiar datos y equipo”, relata Guayo. “Era eso, o sino hacíamos nuestros escenarios a pie de cerro, levantábamos cuatro palos, tirábamos una plan-

cha, y por ahí nos hacíamos unas monedas para conseguir un parlante con un micrófono. Uno se paraba a agitar, venía otro, tocaba la guitarra y se armó la peña, pero eran bien rústicas”, agrega Alexis Sartori.

Casas de particulares también fueron lugar donde se realizaron peñas.

Víctor Ahumada, cantor callejero, recuerda su experiencia en la Casa del Folclore de los Núñez, que quedaba en Levarte, Playa Ancha. “Era una familia de músicos y cantores, ahí tenían un patio grande donde se hacía una peña. Esa sí que era clandestina porque era en la casa de ellos mismos”. Guayo también asistió y organizó peñas de este tipo. “En el departamento de Sergio Figueroa en Barón hacíamos peñas, sacábamos todos los muebles, los metíamos en una pieza y ahí se hacía la peña. Aquí en mi propia casa se hicieron un par de peñas, pero chiquititas, no llegó mucha gente porque esta casa era muy reconocida como nido de comunistas”. En el caso del Centro Cultural Cerro Esperanza, al no contar con un espacio donde realizar sus actividades, a menudo el centro cultural funcionó en las casas de sus organizadores.

En ocasiones se iba un paso más allá y la peña se podía instalar en la misma vía pública. “Aquí Mauricio Pontivo prestaba un camión en donde la rampa se hacía escenario. La rampa era muy especial porque la hizo él, un camión que él mismo adaptó. Debajo de la rampa sacaba una escalera y los artistas subían por ahí, cantaban, con micrófono, parlante y todo, después bajaban la rampa. Se ponía donde pudiera ponerse, inclusive en la plaza del pueblo, porque nos tenían prohibido usar esa plaza. El Mauricio ponía el camión, levantó el capó y se puso a trabajar. Lo que estaba haciendo es que con el mismo camión sacaba batería, y tenía iluminación y micrófono. Si llegaban los pacos, no, yo estoy en pana. Tenía la rampa con puros cables escondidos y con pasto sintético. Así funcionaba su peña”, recuerda Guayo.

De la misma forma, Lucas Machuca recuerda que para uno de los tantos festivales que realizaron en Achupallas, no sabían cómo hacer el escenario, y un vecino que manejaba camiones prestó la rampa para hacerlo. “Entonces la rampa era el escenario, y al costado de cada rampa pusimos cuatro andamios, donde colocábamos tarros de leche Nestlé con focos de luces, es decir, la precariedad misma. Pero ante tanta precariedad existía mucha voluntad y ganas de hacer las cosas”.

Así como se las ingeniaron para levantar las peñas en donde fuera necesario, los pocos recursos no fueron una limitante a la imaginación de los organizadores. “Había creatividad ahí, yo recuerdo una peña que se le llamaban la peña de los Volantines, en Playa Ancha, porque se les ocurrió colgar volantines el día de la peña. Otros ponían candelabros a las velas. Se hacían con harto cariño y mucha creatividad. Casi todo se hacía a mano y de a uno. Si hacías una invitación, era a manito”, recuerda Guillermo Scherping.

Sobre las localidades y los cerros en que se realizaron peñas folclóricas, existe consenso en que prácticamente las hubo en todos los cerros, tanto de Valparaíso como de Viña del Mar.

En Viña del Mar se logró articular una red muy organizada que conglomeró prácticamente a todos los Centros Juveniles y Culturales de la ciudad. De esta forma, la peña folclórica de manera natural se convirtió en una actividad conocida a la que podían recurrir las distintas organizaciones sociales base.

En el caso del Valparaíso no existió una organización mayor que coordinara las distintas poblaciones, esto llevó a que los cerros funcionaran durante la mayor parte del periodo como verdaderas islas de resistencia cultural. En este contexto, naturalmente algunos cerros fueron más movilizados que otros. Las organizaciones sociales base que nacían en las poblaciones a menudo se erguían de la mano de jóvenes militantes que luego de la dictadura encontraron en las peñas establecidas un refugio dentro de todo el caos. De esta forma, teniendo como referentes a las peñas establecidas, la peña folclórica se articuló como una actividad que se replicaba en los cerros. Proceso que fue logrado a través de la colaboración con los cerros, promovida desde el mismo Brasero y el Instituto Chileno-francés

La colaboración con los cerros es un fenómeno que tiene símil en Santiago, lugar donde la peña establecida creó espacios y comités de solidaridad dedicados a dar cobertura a la enorme demanda de artistas por parte de las poblaciones44. Respecto a la colaboración con los cerros

44 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 172.

en Valparaíso, Guillermo Scherping, cantor de peñas y parte del equipo fundador de la peña el Brasero, comenta, “fue tanto así que con algunas peñas de los cerros, más El Brasero, formamos la Agrupación Cultural de Valparaíso, la CUVAL, que sirvió para que desde los cerros ya no tuvieran que ir exclusivamente al Brasero a buscar cantores, sino que en la CUVAL había vínculo con muchos más artistas que a veces no eran del Brasero ni eran del francés, eran músicos de estas peñas de los cerros que estaban dispuestos a ir a otros lugares”. “Como peña, nosotros nos dirigíamos a colaborar con las peñas que se construían en los cerros. Muchos de nosotros militábamos en las Juventudes Comunistas, pero en las peñas había jóvenes de todos los sectores, y sobre todo independientes. Los muchachos de la jota del barrio llegaban a la peña El Brasero y nos decían, tenemos esta actividad tal día, y ahí nos coordinábamos, y a su vez nosotros intentábamos que nuestra presencia en la peña en los cerros fuera entregándoles elementos sobre cómo desarrollar mejor la actividad”, agrega.

Así mismo recuerda Guayo, cantor de peñas y parte del equipo técnico de la peña del Instituto Chileno-francés, sobre la colaboración con los cerros. “El chileno-francés me mandaba. Soy dirigente del club deportivo y queríamos pedir su ayuda. Ahí estábamos en vitrina nosotros los cantores. Ya, tengo a este y a este. Y quedaban contentos, llegábamos y éramos las estrellas para ellos. La labor nuestra al llegar a los cerros era cachurear el mote, más o menos, y tratar de organizar altiro otra peña para llevar a otro grupo de músicos». Oscar Carrasco, músico de peñas, comenta, “las peñas del plan surtían con artistas a las peñas del cerro, oye van a venir los cantantes del francés y otros de la peña tal, así se manejaban. Hay una peña en tal cerro, quien quiere ir o quien puede ir, uno decía, ya, yo voy”.

Pese a que las peñas establecidas cumplieron una importante labor en la cuestión de gestionar la visita de artistas a los cerros, no fueron menos importantes los artistas locales de cada población y aquellos que llegaron mediante otras vías. Víctor Ahumada, cantor callejero, llegó a las peñas folclóricas tras una invitación mientras hacía su show de micro “Oye compadre, ¿usted puede ir a apoyar? Claro, no te pagaban ni un peso, pero te daban un vaso de vino y una empanada”.

Así mismo, las peñas poblacionales solían contar con cantores y músicos estables que vivían en el mismo cerro. “Al final se establecieron lazos con otras peñas, y también los partidos hacían trabajo en conseguirnos artistas. Teníamos un elenco estable que era la gente del barrio, que tocaba guitarra, incluso había compositores y folcloristas también, ellos siempre actuaban”, comenta Raúl Carré del Cerro Esperanza. Alexis Sartori del Taller Cultural Macondo recuerda, “cuando venía un compadre pulento, lo mezclábamos siempre con gente de la pobla que cantaba. Salieron varios cabros haciendo música, en ese tiempo todos agarraban una guitarra, todos eran Violeta Parra y Silvio

Rodríguez. La calidad no importaba, le dábamos un espacio al que quería pararse arriba”.

En un nivel más general, ya hemos mencionado que la peña poblacional en sus primeros años tiene como grandes motivos la reagrupación y la solidaridad entre los grupos desarticulados por la dictadura; y asimismo, se sustenta en un esfuerzo por mantener viva la cultura alternativa. Como señala Caterina Preda, el arte que había dominado durante el gobierno de Allende continuó durante la dictadura en forma de resistencia cultural. Iniciada la dictadura, la actividad cultural adoptó un carácter testimonial, con el fin de salvar la memoria prohibida de los años anteriores45. Edward Said al respecto, ha abordado dicho fenómeno desde el punto de vista de los procesos de descolonización post imperialismo. Para el autor, la resistencia cultural implica la realización de esfuerzos para reconstruir una comunidad pulverizada y salvar o restaurar el sentimiento y el hecho mismo de la comunidad contra las presiones del sistema colonial46. La idea de resistencia cultural, desprendiéndola del proceso de descolonización, ha sido constantemente utilizada en otros estudios disciplinares. Entre varios otros, Fernando Camacho, Moira

45 Preda, Caterina, Art & Politics Under Modern Dictatorships. A Comparison of Chile and Romania. Bucarest, Palgrave Macmillan, 2017, p. 211.

46 Said, Edward, Cultura e imperialismo. Barcelona, Anagrama, 1993, p. 326.

Cristiá47, o José Santos48 han aplicado el concepto a los espacios culturales alternativos que se abrieron durante la dictadura militar chilena. Cierto es que, al momento de hablar de resistencia cultural en un contexto dictatorial entran en juego una serie de factores distintos a la concepción descolonialista que formuló Said. Aparece así, una fuerza en pugna entre una cultura oficialista impuesta por el régimen de turno y una cultura alternativa y disidente que encarna todo aquello que el régimen de turno quiere negar. Pilar Calveiro, quien estudia los campos de concentración en Argentina, explica como estos mismos espacios generan, a modo de resistencia, líneas de fuga, las cuales se caracterizan por la ruptura de la disciplina, la transgresión de la normatividad, y por estar asociadas a la preservación de la dignidad, una estrategia para sobrevivir sin entregarse, sin dejarse arrasar49. Por tanto, para efectos de este libro entendemos como resistencia cultural el esfuerzo por reconstruir una comunidad contra las presiones dictatoriales, implicando con ello, la preservación de la dignidad de un grupo azotado por el régimen y las ansias por romper la normatividad, a través, en este caso, de las herramientas que traía consigo el movimiento cultural de la época.

Junto a la reagrupación y la necesidad de producir cultura se pueden alinear otros motivos donde podríamos mencionar la recreación. Esta no debe considerarse como un factor menor en un contexto en donde la socialización y el componente humano se vio truncado de un día para otro. El golpe significó que los militantes recurrieran a la clandestinidad50, y que los artistas fueran despedidos de sus antiguos trabajos, por no mencionar la creación de listas negras donde comenzaron a circular los primeros artistas prohibidos51. En el oscuro mundo de aquellos años no se puede negar la necesidad humana de entretenerse y compartir con otros.

47 Camacho, Fernando y Cristiá, Moira, “La resistencia cultural de las dictaduras del Cono Sur. Un estudio comparado de la solidaridad desde Francia y Suecia con Chile y Argentina a partir de la gráfica política”. ANPHLAC. N°30. 2021.

48 Santos, José, “Intelectuales en prisión. Resistencia cultural en los espacios del terror de la dictadura chilena”. Palimpsesto. Vol. VIII. N°11. 2017.

49 Ibíd., p. 20.

50 Bravo y González, Ecos del tiempo subterráneo. p. 75.

51 Preda, Art & Politics Under Modern Dictatorships. p. 212.

Este fenómeno se ve más acentuado en un periodo histórico en donde la entretención estaba estrechamente ligada acto social, y otros tipos de artefactos frecuentes en la actualidad como la televisión, eran más bien escasos. Como afirma Sergio Durán, en Chile hacia 1974 había cerca de 12 televisores por cada 100 habitantes52. La radio por su parte, aunque mucho más frecuente en los hogares, había eliminado de raíz todo aquello que tenía que ver con el movimiento cultural gestado en el periodo de la Unidad Popular. Desde el inicio de la dictadura, radio y TV coartaron espacios a la expresión de proyectos estético-culturales disidentes al modelo dominante53. Frente a este panorama, la dinámica entre el reencuentro, la cultura, y la entretención, se vuelve relevante dentro de toda la oscuridad que inundaba el periodo.

A modo de profundizar en los motivos que tuvieron las peñas poblacionales, he establecido tres grandes grupos:

1) Peñas de reagrupación.

2) Peñas solidarias.

3) Peñas para celebrar fechas conmemorativas.