LA ESCUELA DE NEGOCIOS Y ECONOMÍA

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

70 AÑOS DE HISTORIA 1955-2025

Raúl Burgos

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

70 AÑOS DE HISTORIA 1955-2025

Raúl Burgos

de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

70 AÑOS DE HISTORIA

1955-2025

R aúl B u R gos

La Escuela de Negocios y Economía

70 años de historia 1955-2025

© Raúl Burgos

Primera edición, octubre 2025

ISBN: 978-956-17-1198-3

Derechos Reservados

Tirada: 300 ejemplares Impreso en Chile

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl

Dirección Editorial: David Letelier

Diseño: Mauricio Guerra

Obra licenciada bajo Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es

Esta publicación contó con la colaboración de Benjamín Herrera, Allisen Benni y Joaquín Lazcano.

“Es realmente imposible vivir sin los otros. La ausencia de los que amamos seguirá doliéndonos hasta el final. Y hasta el final seguiremos elaborando interiormente ese vacío, que, a continuación, descubrimos que no es solo vacío, sino también superabundancia, incluso compañía, porque la memoria de nuestros muertos es una patria sagrada que no nos abandona. En ella buscamos la fuerza, la comprensión de nosotros mismos, la palabra que nos han dicho, el gesto con el que nos sorprendieron, la huella del corazón que latía tan fuerte en ellos y del que nos sentimos herederos para siempre”1

Cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación de la Santa Sede

1 “La muerte de los amigos”, Tolentino Mendonça, José, La amistad. Un encuentro que llena la vida. Bilbao, Mensajero, 2024. Agradezco al profesor Bernardo Donoso esta referencia.

Capítulo 1

1. El desarrollo de las escuelas de negocios y administración en Europa y Estados Unidos

2. La experiencia de Chile en el cambio de siglo

3. El desarrollo de la ingeniería comercial en Chile

Capítulo 2

1. La Universidad Católica de Valparaíso en los años previos a la Escuela de Negocios

2. La Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la UCV

3. La creación de la Escuela de Negocios de la UCV

4. Los primeros años de la Escuela de Negocios

Capítulo 3

1. El espíritu de cambio en Chile y el proceso de reforma universitaria (1967-1973)

2. La reforma universitaria en la UCV

3. La reforma universitaria en la Escuela de Negocios UCV-Fundación Adolfo Ibáñez

Capítulo 4

1. El fin del convenio entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez: el inicio de una nueva etapa

2. Desafíos y experiencias de la Escuela en la década de 1970

3. El encuentro de varias generaciones: un nuevo impulso a la Escuela en la década de 1980

4. La búsqueda del espacio propio y la construcción de la identidad de la Escuela

Capítulo 5

1. La UCV en el retorno a la democracia en Chile

2. La Escuela en la década de 1990: desafíos y oportunidades

3. La experiencia de la Escuela en el siglo XXI: crecimiento y consolidación

4. La Escuela de Negocios y Economía camino al centenario de la PUCV

¿Qué es un ingeniero comercial? ¿Por qué y quién crea esta carrera que, con el tiempo, ha llegado a convertirse en una de las carreras con más estudiantes en el sistema universitario chileno, pero que es prácticamente desconocida fuera del país? Estas interrogantes, que seguramente se la han planteado muchas personas, son el punto de partida de este libro.

La carrera de Ingeniería Comercial es, en gran medida, un invento chileno. Hace casi 100 años, en la década de los años 30 del siglo pasado, en la Universidad de Chile, se formula el proyecto de esta carrera dada la necesidad de contar con profesionales que fuesen capaces de comprender, por un lado, las dinámicas de la economía como, por otro lado, las exigencias de la gestión de empresas.

Esta innovación académica unió lo que hasta entonces se desarrollaba de manera separada, la economía como una disciplina analítica y la administración como práctica aplicada. Esa integración en la carrera de ingeniería comercial se transformó, a través de las décadas siguientes, en un sello distintivo que ha distinguido a miles de titulados que se desempeñan en un amplio espectro de sectores económicos en el país y en el extranjero. Poco a poco, durante el siglo XX, la carrera se empezó a ofrecer en otras universidades del país, llegando en la actualidad a ser una de las carreras con mayor cantidad de estudiantes que ingresan y se titulan año a año en Chile.

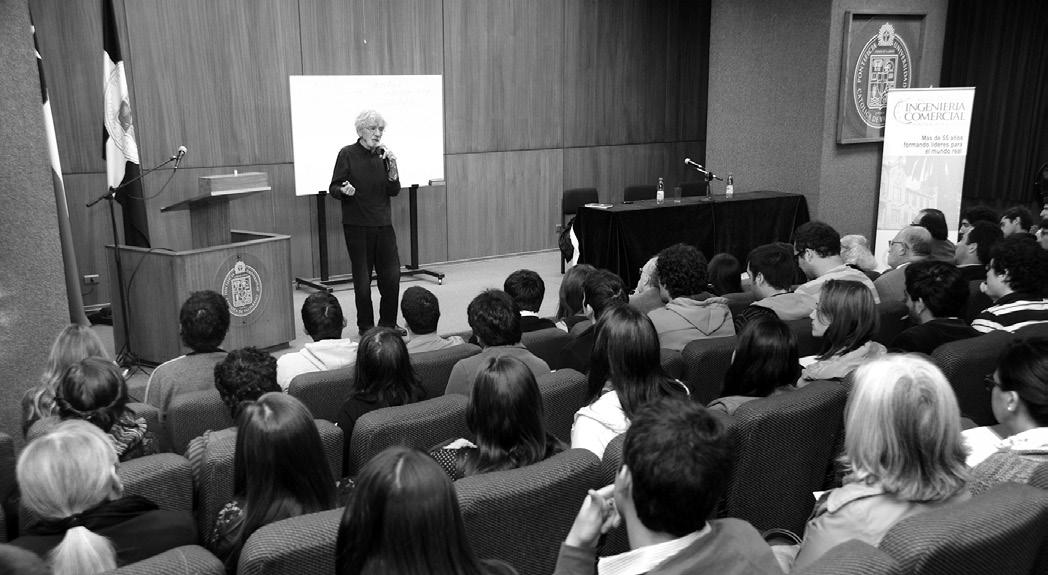

En este proceso, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) no estuvo ajena. La actual Escuela de Negocios y Economía es heredera de la Escuela de Negocios de Valparaíso que abrió sus puertas en 1955, como un proyecto innovador donde confluyeron las voluntades de la universidad y de la

Fundación Adolfo Ibáñez, en un contexto donde el país se encontraba embarcado en una importante transformación productiva y social. Desde entonces, nuestra Escuela ha recorrido un camino de siete décadas marcadas por distintas etapas enmarcadas en la evolución histórica del país y de la universidad, y hoy se proyecta enfrentando nuevos desafíos.

Este libro se propone narrar la historia de esta carrera en el país y de la Escuela en la PUCV. En la primera parte, esta obra se centra en revisar el origen de la Ingeniería Comercial en Chile y cómo se expandió en el sistema universitario del país. Este relato nos ayuda a comprender que esta carrera, que es muy común hoy, en sus inicios fue una apuesta audaz y visionaria.

En la segunda parte, que sin duda es más entrañable para quienes somos parte de la comunidad de la Escuela de Negocios y Economía, se nos invita a revisar la historia de nuestra escuela, los principales hitos y actores que impactaron en la evolución de esta unidad en un ambiente de transformaciones profundas en la educación superior, en la economía, en el mundo de los negocios y en nuestra sociedad.

Revisar nuestra historia es hablar de generaciones de estudiantes, académicos y personal de administración y servicios que, con esfuerzo y compromiso, contribuyeron a la construcción y desarrollo de nuestra Escuela. Es también hablar de nuestras ideas, de las convicciones y valores que nos han guiado y nos dan un sello identitario a partir del cual nos proyectamos a las próximas décadas.

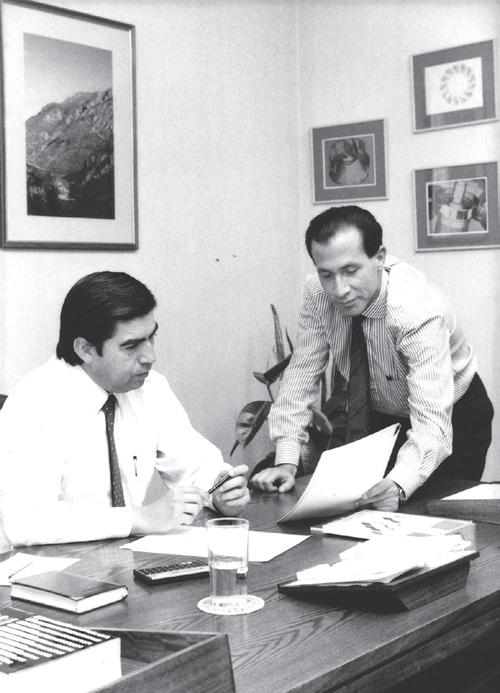

Es necesario señalar que este libro tiene un origen de especial significado. La idea de un libro, donde se relatara la historia de la carrera, fue de Renzo Devoto, ingeniero comercial de nuestra Escuela, de la cual fue profesor por más de tres décadas y director de la misma de 1999 a 2016. En esas interminables conversaciones que sosteníamos en su oficina, en más de una oportunidad, mencionó su anhelo de escribir ese libro una vez que concluyera su último periodo como director de la Escuela. Lamentablemente Renzo falleció mientras ejercía el cargo y su proyecto no lo pudo llevar a cabo. Es por lo que ahora, en el marco de los 70 años de la Escuela de Negocios y Economía, tomamos su idea y contamos además la historia de la Escuela, aquella a la que Renzo entregó gran parte de su vida, dejando un recuerdo imborrable entre quienes fuimos sus estudiantes, colegas y amigos. Reconocerlo en estas líneas es un acto de gratitud y este libro es un tributo a su memoria. La realización de esta obra no habría sido posible sin la colaboración generosa de muchas personas. Agradecemos profundamente a quienes compartieron sus recuerdos en entrevistas, a los profesores, exprofesores y exau-

toridades de la universidad que aportaron sus testimonios, a quienes contribuyeron con documentos, fotografías y archivos, y muy especialmente a Mónica Montejo, viuda de Renzo.

También, deseo dar un reconocimiento especial al autor de este libro, Raúl Burgos, académico del Instituto de Historia de nuestra universidad, quien, con entusiasmo y rigor intelectual, asumió la tarea de revisar la historia de la carrera y reconstruir nuestra historia. Su capacidad de investigación, su mirada amplia y contextualizada de la historia, sumado a su compromiso con la Escuela han hecho posible contar con esta obra que combina solidez académica con un relato cercano y ameno. Junto a él, su equipo de ayudantes compuesto por Allisen Benni, Benjamín Herrera y Joaquín Lazcano desplegaron un trabajo paciente y minucioso que también merece nuestra gratitud. Adicionalmente, en el trabajo de revisión de borradores entregaron una importante contribución nuestros profesores eméritos y exrectores Bernardo Donoso y Claudio Elórtegui, como también nuestro colega Pablo Escárate.

Este libro no es sólo un ejercicio de memoria. Es una invitación a reconocernos en los que nos identifica como Escuela. Conocer de nuestros orígenes y la evolución que tuvo esta unidad académica nos da una perspectiva más clara sobre quienes somos y hacia dónde nos proyectamos, en tiempos donde los negocios, la economía y la sociedad enfrentan nuevos desafíos como la transformación tecnológica, las tensiones sociales y políticas, y el cambio climático. Tener una identidad sólida es un ancla a partir del cual nos podemos proyectar.

Deseo que estas páginas sirvan como un punto de encuentro entre las distintas generaciones que han pasado por nuestras Escuela. Que los alumni encuentren aquí un reflejo de sus propios recuerdos; que los estudiantes actuales descubran la riqueza y particularidades de la tradición que los acoge; y que los futuros integrantes de la Escuela comprendan que su historia comienza mucho antes de su ingreso y que la identidad la vamos construyendo entre todos.

Finalmente, con este libro, con humildad, esperamos que sea un aporte no solo a nuestra comunidad sino también a la construcción de la memoria institucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que se encamina al centenario.

Rodrigo Navia C. Director de la Escuela de Negocios y Economía, PUCV Viña del Mar, 2025.

Este libro relata la historia de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Representa un esfuerzo por condensar las experiencias y transformaciones que ha vivido esta unidad académica desde su fundación en 1955 hasta la actualidad. La iniciativa surge del interés de las autoridades de la Escuela por reconstruir su historia, junto con el de muchas personas que han sido parte de ella a lo largo del tiempo. Desde el inicio de este proyecto, asumimos el compromiso de visibilizar las acciones de quienes precedieron a quienes hoy forman parte de esta comunidad, y de dejar un registro, especialmente para las futuras generaciones, de los caminos recorridos por la Escuela. Esta labor resulta clave para comprender tanto los aciertos como las vicisitudes enfrentadas a lo largo de los años. Como se suele afirmar, examinar el pasado es una de las vías más eficaces para entender nuestro presente. En este sentido, el año 2025, en el que se conmemoran 70 años de existencia de la Escuela, se presenta como un momento especialmente propicio para emprender esta reflexión.

El argumento central de esta obra propone comprender la historia de la Escuela a partir de la relación entre los conceptos de tradición y cambio. Desde sus orígenes, esta unidad académica ha sido moldeada por la transmisión de una cultura compartida, forjada por distintos actores. Esta cultura ha integrado una visión amplia del ámbito de los negocios, la administración y la economía, acompañada de un enfoque formativo marcado por la preocupación por el contexto social en el que la Escuela se inserta. Desde esta perspectiva, sus integrantes han buscado analizar sistemáticamente las dinámicas económicas y comerciales en instituciones públicas y privadas, considerando

también dimensiones sociales, políticas y culturales. Esta orientación los ha llevado a establecer vínculos permanentes con actores del entorno, con el doble objetivo de comprender mejor los escenarios emergentes y de contribuir a su transformación. Así, la trayectoria de la Escuela revela una comunidad que ha sabido valorar la tradición como eje articulador de su cultura institucional, reconociendo la contribución de diversas personalidades a lo largo del tiempo. Al mismo tiempo, ha demostrado dinamismo y capacidad de adaptación frente a los desafíos internos y externos, resignificando sus tradiciones según las exigencias de un entorno en constante cambio.

Como todo trabajo histórico, esta obra supuso un proceso riguroso de examinación de fuentes orales, documentales y bibliográficas. A través de este ejercicio, se dio forma a un relato que reúne múltiples voces y episodios que, en conjunto, permiten construir una imagen general de la trayectoria de la Escuela. Si bien el objetivo ha sido visibilizar a distintos actores, fue necesario seleccionar experiencias y momentos específicos para poder articular una interpretación global. Reconociendo que la vida institucional está compuesta por múltiples perspectivas, consideramos necesario exponer dicha complejidad en la confección de este libro.

Dado que el propósito central de esta obra es ofrecer una mirada de conjunto, resulta crucial distinguir entre dos conceptos clave para quienes se interesan por el pasado, pero que con frecuencia se utilizan de manera indistinta en la opinión pública: historia y memoria. El primero hace referencia al estudio de los acontecimientos del pasado a partir de criterios y métodos propios de la disciplina historiográfica, desarrollado por profesionales formados en ella o por personas que han dedicado sus esfuerzos intelectuales a comprender y explicar un fenómeno histórico específico. De allí la importancia de recurrir a un examen cuidadoso de los testimonios para construir ese relato, lo que implica contrastar, contextualizar y evaluar críticamente la evidencia disponible. Por su parte, la memoria alude a los recuerdos personales y colectivos de quienes fueron protagonistas o testigos de los hechos del pasado. Se trata, por tanto, de una dimensión profundamente subjetiva, influida por el contexto histórico de cada época y por las sensibilidades individuales. Por ello, no siempre recordamos los acontecimientos tal como ocurrieron, y con frecuencia el olvido también forma parte del proceso de construcción de la memoria2. Si bien esta obra reconoce el valor de las memorias de quienes protagonizaron la historia

2 Traverso, Enzo, El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, política. Madrid, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 2007, pp. 21-27. 16

que aquí se narra, se trata de un trabajo de historia cuyo propósito es ofrecer una interpretación general de la trayectoria de la Escuela.

Esta publicación busca complementar, a través del análisis de una de sus Escuelas más antiguas, los estudios existentes sobre la historia de la PUCV. Dichos trabajos han tenido por objetivo comprender los debates, las dinámicas y transformaciones institucionales que le han dado forma a la universidad desde sus orígenes hasta las últimas décadas3. Sin embargo, debido a su enfoque y alcance, estos estudios no han podido más que esbozar las principales experiencias de las distintas unidades académicas o facultades que se han ido conformando a lo largo del tiempo, destacando algunos de sus rasgos más significativos o la actuación de ciertos protagonistas en una historia que abarca ya varias décadas. En momentos en que la universidad se aproxima a su centenario, que se celebrará en el año 2028, se vuelve especialmente relevante indagar con mayor profundidad en la contribución de sus distintos actores y en la trayectoria seguida por sus unidades académicas. Este libro busca aportar en esa dirección.

El libro está organizado en cinco capítulos que abordan la historia de la enseñanza de la Ingeniería Comercial y recorren, de forma cronológica, los principales hitos en la trayectoria de la Escuela. El primero explica el contexto general en el que surge esta carrera profesional. Para ello, se examinan algunas tendencias, ideas y experiencias relevantes del sistema de educación superior europeo y norteamericano en la enseñanza de la economía y los negocios. Luego, se profundiza en el proceso de institucionalización y profesionalización de la Ingeniería Comercial en Chile durante la primera mitad del siglo XX. En esa línea, se explica el surgimiento de esta área de estudios en relación con los debates y procesos vinculados a las transformaciones socioeconómicas del país en el período.

El segundo capítulo explica el escenario en que surge la Escuela de Negocios a mediados del siglo XX. Se ofrece una breve revisión de la historia de la PUCV desde su origen en 1928, explicando cómo su énfasis inicial en la enseñanza comercial sirvió de base para el desarrollo posterior de la Escuela. Dicha experiencia acumulada favoreció que, en los primeros años de la década de 1950, las autoridades universitarias establecieran un vínculo con la Funda-

3 Urbina, Rodolf o y Buono-Core, Raúl, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Desde su fundación hasta la reforma 1928-1973. Un espíritu, una identidad. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2004; Estrada, Baldomero, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. 90 años de historia 1928-2018. Valparaíso, Ediciones Universitarias de Valparaíso, 2018.

ción Adolfo Ibáñez y permitieran el desarrollo de una Escuela de Negocios en la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas. Este capítulo examina las características de esta unidad académica con la finalidad de conocer su funcionamiento en sus primeros años.

En el tercer capítulo se analiza la historia de la Escuela en el marco de la reforma universitaria producida en Chile durante la década de 1960. Se profundiza en el marco general del período, destacando los impulsos reformistas y transformadores que van a incidir en los debates y procesos ocurridos en el país. Asimismo, se explica en qué consistió la reforma universitaria a nivel general, y las particularidades que esta tuvo en la PUCV. A partir de esta revisión, se detalla cómo este fenómeno impactó en la relación entre la universidad y la Fundación Adolfo Ibáñez respecto a la gestión de la Escuela de Negocios. Con ello, se pretende mostrar cómo los desencuentros entre ambas entidades, que se evidenció en el fin del convenio de colaboración en 1969, se desarrollaron en un contexto de transformación de las universidades chilenas. El cuarto capítulo aborda la etapa de reorganización de la Escuela durante las décadas de 1970 y 1980. Se indaga en el proceso de discusión al interior de la PUCV que desembocó en la creación de una nueva Escuela a inicios de 1970, la que prontamente pasó a denominarse Escuela de Ingeniería Comercial. Asimismo, este capítulo examina cómo la comunidad de esta reformulada unidad académica enfrentó las vicisitudes de los años setenta y ochenta, teniendo que adaptarse a las dinámicas universitarias en un contexto desafiante a nivel nacional. Este proceso estuvo marcado por la integración de un grupo de profesores del Instituto de Ciencias Sociales y Desarrollo de la universidad, y por la necesidad de transformarse en una entidad competitiva en el sistema de educación superior chileno.

El capítulo final aborda la historia de la Escuela desde 1990 hasta el presente. Esta experiencia estuvo marcada por los desafíos universitarios que implicó un nuevo contexto sociopolítico en Chile. En este período se produjo un crecimiento exponencial de la Escuela en múltiples ámbitos, destacando su proceso de internacionalización, el fortalecimiento de su postgrado, el recambio generacional de la planta académica y su crecimiento en infraestructura. Asimismo, esta etapa ha estado marcada por la pérdida de varios miembros de la Escuela de gran valor para la comunidad. Esta caracterización permite observar el estado en el que se encuentra la institución de cara al centenario de la universidad.

Algunas aclaraciones sobre la nomenclatura utilizada a lo largo del texto. En primer lugar, en varios pasajes del libro nos referimos a la actual Ponti-

ficia Universidad Católica de Valparaíso como Universidad Católica de Valparaíso (UCV). Esto radica en que el título de Pontificia fue otorgado por la Santa Sede en el año 2003, luego de varias gestiones de las autoridades universitarias. De tal manera, cuando discutamos sobre las experiencias posteriores a dicho año, se mencionará a la universidad reconociendo su título y denominación actual en su modo abreviado, esto es PUCV. En segundo lugar, el nombre actual de Escuela de Negocios y Economía fue adoptado en el año 2016, por lo tanto, cuando abordemos las etapas previas de la Escuela, utilizaremos cada una de las denominaciones existentes en esos momentos. En una primera etapa, se concibió como Escuela de Negocios, y luego cambió a Escuela de Ingeniería Comercial. Como este libro pretende mostrar, los antecedentes de lo que hoy conocemos como Escuela de Negocios y Economía se encuentran en las experiencias surgidas a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. En varios momentos del libro utilizamos, de forma genérica, la denominación de Escuela para englobar estas distintas realidades.

Para finalizar quisiera agradecer a cada uno de los miembros de la Escuela y de la universidad que participaron directa o indirectamente en esta investigación. Las múltiples conversaciones y encuentros formales e informales que tuvimos con cada una de las personas que conforman la institución permitieron dar forma al relato que hoy presentamos. Asimismo, agradecemos a las diferentes instituciones nacionales cuya documentación ha resultado de vital importancia para reconstruir la experiencia de la Escuela de Negocios y Economía. El desarrollo de este libro nos ha permitido conocer mejor a la Escuela de Negocios y Economía, a la PUCV y, más importante aún, a las personas que forman parte de esta institución.

Los orígenes de la enseñanza de la ingeniería comercial en Chile debe entenderse como parte de un proceso más amplio de transformación en el estudio de los negocios, la administración de empresas y la economía a nivel global, y también como resultado de los debates y procesos sociales y económicos producidos a nivel local. En ese sentido, este capítulo pretende caracterizar la emergencia de dichas áreas del conocimiento, particularmente su proceso de institucionalización en el contexto europeo, norteamericano y latinoamericano, con la finalidad de entender la trayectoria que siguió en el escenario nacional. Al mismo tiempo, se propone analizar la forma en que diversos agentes atendieron, a través del sistema educativo, a la realidad social y económica del país. Para ello, el capítulo se organiza en tres secciones. En la primera, se analiza el desarrollo de las escuelas de negocios en el contexto europeo y estadounidense, con la finalidad de comprender las razones de sus orígenes y las principales características que tuvieron. Esto nos permite reconocer el contexto general que favoreció el surgimiento de esta área disciplinar, especialmente durante el siglo XX. La segunda parte del capítulo expone algunos de los rasgos fundamentales de la economía chilena desde las últimas décadas del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. Este apartado profundiza en la importancia de dicha experiencia para el desarrollo de los debates en el ámbito educacional, con el objetivo de entender las motivaciones y orientaciones que le fueron dando forma a la ingeniería comercial. Finalmen-

te, el capítulo examina el proceso de institucionalización de la ingeniería comercial en Chile, detallando las características que tuvo en otras instituciones de educación superior. Con ello, se pretende explicar en qué momento comenzó a cultivarse la ingeniería comercial en las dos principales universidades de Santiago, como la Universidad de Chile y la Universidad Católica de Chile, e identificar los principales rasgos que tuvo en esas instituciones.

1. El desarrollo de las escuelas de negocios y administración en Europa y Estados Unidos

A finales del siglo XIX y principios del XX, la emergencia de una economía cada vez más industrializada y competitiva puso al descubierto la necesidad de formar a profesionales que fuesen capaces de mejorar la gestión de las actividades vinculadas a los negocios y la administración. El desarrollo del capitalismo se caracterizó por el incipiente ascenso de potencias como Alemania y Estados Unidos, que iban a disputar directamente con Francia e Inglaterra por el poderío industrial, militar y tecnológico, y su capacidad de innovación y crecimiento económico. Como expresión de ello, por ejemplo, observamos que la producción industrial alemana y estadounidense estaba por sobre la de sus competidores en las primeras décadas del siglo XX4. En ese contexto, la expansión del sistema universitario, la consolidación de nuevas profesiones y el cultivo de las ciencias se convirtieron en respuestas racionales sobre cómo estructurar la sociedad y, específicamente, cómo formar a las elites dirigentes, capaces de enfrentar los desafíos de su época.

En las décadas previas a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), tanto Alemania como Estados Unidos fueron líderes en la enseñanza de los negocios y la economía, aunque las características de sus escuelas fueron muy distintas. Por un lado, el modelo alemán se gestó como una respuesta desde el Estado al rápido proceso de industrialización y crecimiento luego de su unificación en 1871. Esto favoreció que, paulatinamente, se fueran creando escuelas dedicadas a la enseñanza de la ingeniería y luego al comercio. Este modelo se replicó en otros lugares de Europa, tales como Holanda, Suiza y Suecia. Por otro lado, el modelo estadounidense siguió un camino muy distinto al alemán, ya que sus escuelas de negocios surgieron como iniciativa de personas y grupos pri-

4 Frieden, Jeffrey A., Capitalismo global. El trasfondo económico de la historia del siglo XX. Barcelona, Crítica, 2007, p. 88.

vados de industriales, fundaciones y universidades, alejándose entonces de la participación estatal en este ámbito5.

Aunque se propone esta división entre lo ocurrido en Europa y Estados Unidos, es posible también observar diferencias dentro del mismo continente europeo. Según algunos estudios, el desarrollo de las escuelas de negocios en ese lugar puede distinguirse en dos etapas. La primera transcurrirá desde el primer tercio del siglo XIX hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial, en la que van a predominar dos tipos de escuelas. Por un lado, el “modelo del sur”, visible en Francia y Bélgica, y el “modelo del norte”, liderado por Alemania. La principal diferencia entre ambos fue su enfoque en la enseñanza. Mientras el primero tuvo una orientación a la formación práctica, el segundo privilegió una enseñanza académica y científica favoreciendo la emergencia de la disciplina de administración de empresas6. Entre los ejemplos del modelo del sur, destacó la Escuela Superior de Comercio de París (ESCP Business School), la primera institución de este tipo creada en 1819 y que fue resultado de una iniciativa privada, y el Instituto Superior de Comercio Belga, establecido en Amberes en 1852 que surgió como un proyecto financiado por el Estado. Para el caso alemán, la primera escuela de negocios fue la Escuela Superior de Administración de Empresas de Leipzig (Handelshochschule Leipzig) fundada en 18987.

La segunda fase del desarrollo de las escuelas de negocios en Europa coincide con el auge de Estados Unidos en el concierto internacional, particularmente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y cuya influencia se ha extendido hasta el presente. Esta etapa se ha comprendido como el proceso de “norteamericanización” de las escuelas de negocios europeas, el que ha estado caracterizado por la influencia de instituciones estadounidenses mediante financiamiento a escuelas y programas europeos, y también por la incorporación de académicos formados en Estados Unidos a las instituciones europeas. Este fenómeno ha permitido la expansión de la concepción disciplinar norteamericana sobre la administración de empresas8. Con ello, ese país se ha

5 Khurana, Rakesh y Penrice, Daniel, “Business Education: The American Trajectory”, Morsing, Mette y Sauquet Rovira, Alfons (eds.), Business Schools and Their Contribution to Society. London, SAGE Publications, 2011, p. 4.

6 Kaplan, Andreas, “European management and European business schools: Insights from the history of business schools”, European Management Journal, vol. 32, n°4, 2014, pp. 529-530.

7 Ibid., p. 530.

8 Ibid., p. 531.

convertido en uno de los principales referentes en la formación de ejecutivos de empresas.

Ahora bien, tal como ha ocurrido con la experiencia europea, el modelo norteamericano también tiene sus antecedentes en el siglo XIX. La primera escuela de negocios de ese país es la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pensilvania fundada en 1881 a partir de la contribución económica del empresario y filántropo estadounidense Joseph Wharton (1826-1909)9. El origen de esta escuela respondió al deseo de mejorar la productividad laboral en las industrias norteamericanas y mejorar el desempeño de la economía de ese país10. No obstante, esta escuela tuvo características especiales que la sitúan como un caso singular. Su labor fue profesionalizar el ámbito de la gestión al concebir esta práctica como una “ciencia”, logrando convertirla posteriormente en una profesión como tal. Por tal motivo, se propuso que los estudios de negocios y administración alcanzaran un nivel de prestigio similar al de otras profesiones, por lo que se inspiró en el modelo que ofrecían “las ‘altas’ profesiones” que había imperado históricamente en las universidades occidentales, como era el caso de “medicina”, “derecho” y “teología”11.

Desde los primeros años del siglo XX, comenzaron a proliferar otras instituciones dedicadas a la formación en el área de la administración y negocios a nivel global. De tal forma, el proceso de organización de estas escuelas ha sido un fenómeno propio de ese siglo12. Por la importancia que ha tenido a lo largo de su historia, destaca especialmente la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard fundada en 1908 en Estados Unidos. Esta escuela se propuso fomentar un enfoque integral en la formación de sus estudiantes, tratando de integrar las áreas de administración y negocios con conocimientos en lenguas, humanidades y derecho con el objetivo de forjar una profesión de alta exigencia intelectual13. La escuela de Harvard se caracterizó por aplicar, de manera pionera, un “enfoque de estudio de casos” en su formación y ofrecer el primer programa de maestría en administración de empresas (MBA)14. En paralelo, otras universidades estadounidenses comenzaron a desarrollar

9 Khurana y Penrice, “Business Education: The American Trajectory”, p. 4; Kaplan, “European management and European business schools”, p. 530; Parker, Martin, Shut Down the Business School. What’s Wrong with Management Education. London, Pluto Press, 2018, pp. 10-11.

10 Kaplan, “European management and European business schools”, p. 530.

11 Khurana y Penrice, “Business Education: The American Trajectory”, pp. 4-5.

12 Parker, Shut Down the Business School, pp. 11-12.

13 Khurana y Penrice, “Business Education: The American Trajectory”, pp. 5-6.

14 Kaplan, “European management and European business schools”, p. 530.

sus propias escuelas de negocios, favoreciendo tempranamente la creación del Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) en 1916. Esta organización, que agrupó a varias escuelas de negocios, tuvo como objetivo iniciar un sistema de acreditación para las instituciones de este tipo y establecer orientaciones generales similares para su funcionamiento15

El modelo de las escuelas de negocios de Estados Unidos ha sido un referente, incidiendo significativamente en la organización de las instituciones de educación superior europeas desde finales de la Segunda Guerra Mundial. El proceso de reconstrucción europea y el ascenso de Estados Unidos como potencia hegemónica en la postguerra incidieron decisivamente en ello. Asimismo, las escuelas de negocios en América Latina también se nutrieron de la influencia estadounidense en este ámbito, aun cuando su desarrollo ha sido más bien posterior16. Aunque resulta difícil establecer una visión panorámica de las escuelas de negocios en América Latina, se pueden identificar varias instituciones específicas que han contribuido a la enseñanza y la investigación en el área de la administración de empresas en la región. Entre ellas se encuentran, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (Latin American Council of Management Schools, CLADEA) creado en 1965; la Asociación Nacional de Estudios de Postgrado e Investigación en Administración (National Association of Graduate Studies and Research in Administration, ANPAD) fundada en 1976; y la Asociación Empresarial de Estudios Latinoamericanos (Business Association of Latin American Studies, BALAS) instaurada en 198917. Como lo muestran sus fechas de fundación, los esfuerzos por establecer un estudio sistemático y organizado en el ámbito de la administración de empresas se origina recién en la segunda mitad del siglo XX, dando cuenta de un fenómeno relativamente reciente.

15 Ibid.. Casi al mismo tiempo en que se creaban nuevas instituciones en Estados Unidos, surgían otras escuelas en países europeos. En Polonia, se fundó la Escuela de Economía de Varsovia en 1906, y en Suecia la Escuela de Negocios de Estocolmo en 1909. Parker, Shut Down the Business School, p. 11.

16 Leme, María y Wood, Thomaz, “Creating a Business School Model Adapted to Local Reality: a Latin American Perspective”, Morsing, Mette y Sauquet Rovira, Alfons (eds.), Business Schools and Their Contribution to Society. London, SAGE Publications, 2011, p. 17; Kaplan, “European management and European business schools”, p. 531.

17 Leme y Wood, “Creating a Business School Model Adapted to Local Reality: a Latin American Perspective”, p.19.

Desde la segunda mitad del siglo XIX, la economía chilena se desarrolló fundamentalmente a partir de la explotación salitrera en el norte del país. Esto se produjo a partir del fin de la Guerra del Pacífico (1879-1884) que permitió la anexión de los territorios con las mayores reservas de la región, como Tarapacá y Antofagasta. El desarrollo de la industria salitrera, que en su mayoría pertenecían a capitales extranjeros y cuya demanda estaba vinculada a la producción química y de explosivos en los mercados europeos, significó ingentes ingresos para el Estado chileno a través de impuestos, provocando también una transformación sociodemográfica al favorecer la migración hacia la zona norte del país18. Asimismo, esta área produjo la transformación de la mano de obra al generar una fuerza de trabajo receptiva a los vaivenes del mercado y capaz de moverse hacia nuevos sectores productivos. Sin embargo, este ciclo de producción salitrera también trajo consigo problemas sociales asociados con las precarias condiciones de vida de los trabajadores, aun cuando gozaban de mejores condiciones que en otros sectores productivos de la economía chilena19.

El conflicto bélico con los países vecinos y la incorporación de nuevos territorios impactó en el tenor de los debates sobre las orientaciones de la educación nacional durante el período. Estas experiencias demostraron la urgencia, aunque sin los resultados esperados, por fortalecer la educación técnica en el país con el fin de proveer de la infraestructura apropiada para la armada chilena y mejorar la productividad de la industria chilena20. Esta preocupación por la educación técnica ya estaba presente, con distintos niveles de intensidad, desde los orígenes de la república. En una mirada temporal más amplia, encontramos que los esfuerzos por expandir la formación técnica e industrial ya se manifestaban mediante distintas iniciativas desde el primer tercio de siglo. Esto favoreció, por ejemplo, la creación de la Escuela de Artes y Oficios en 1849 y la formación del Instituto de Ingenieros de Chile en 1888, lo que daba

18 Collier, Simon y Sater, Willian F., Historia de Chile, 1808-2017. Madrid, Akal, 2018, pp. 106-110. Ebook; Meller, Patricio, Un siglo de economía política chilena (1890-1990). Santiago, Editorial Andrés Bello, 2007, pp. 23-31.

19 Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 108-109. Ebook.

20 Serrano, Sol, Ponce de León, Macarena y Rengifo, Francisca, Historia de la Educación en Chile (1810–2010) Tomo II. La educación nacional (1880-1930). Taurus, Santiago, 2012, pp. 444-450.

cuenta del proceso paulatino de institucionalización de la ingeniería como un área de conocimiento científico con un claro componente práctico en el país21 .

En las primeras décadas del siglo XX, la economía chilena enfrentó varias dificultades producto de la crisis del ciclo salitrero y el crecimiento de los niveles de inflación que, en décadas posteriores, sería uno de los principales aspectos del debate político nacional22. En el caso de la industria salitrera, esta se vio afectada por dos factores que, sin vínculos entre sí, demostrarían la fragilidad de la economía chilena. Por un lado, el inicio de producción de salitre sintético por una empresa alemana en 1913 supuso un declive de las exportaciones, aunque sólo momentáneamente debido al estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Este conflicto produjo, por otro lado, un efecto inmediato para la industria chilena al ocurrir el bloqueo del transporte marítimo hacia a los mercados europeos que recibían este producto. Con ello, se fue generando una disminución del precio del salitre afectando de forma general los ingresos del Estado chileno23.

En la década de 1920, la economía chilena sufrió de los efectos generados por la Primera Guerra Mundial, tanto en la industria salitrera como también en la producción de cobre. No obstante, la industria del cobre comenzará, paulatinamente, a reemplazar a la del salitre en la provisión de ingresos para el Estado chileno. Con ello, se generará una transición no en la forma de recaudar, sino desde donde provenían los recursos. Esta industria, aunque terminará imponiéndose en las décadas siguientes, también sufrió los estragos de la economía internacional. El colapso de la bolsa de valores de Wall Street en Nueva York en 1929 generó la Gran Depresión, la crisis más severa de la historia del capitalismo, afectando a la economía chilena que tenía su base fundamental en el modelo exportador que había primado desde los orígenes de la república24. Este episodio agravó los problemas sociales que ya se observaban desde inicios de siglo en el país. Por lo mismo, la crisis representaba un problema desde una dimensión financiera evidente, reduciendo significativamente los ingresos fiscales, y también desde una dimensión social, al

21 Sobre esto, véase por ejemplo: Serrano, Ponce de León y Rengifo, Historia de la Educación en Chile (1810–2010), pp. 444-450; Gutiérrez, Claudio y Reynolds, Michael, “Institucionalización y profesionalización de la Ingeniería en Chile”, Quipu, Revista Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la Tecnología, vol.16, n°1, 2014, pp. 63-85; Castillo, Eduardo, “Artesanos, técnicos e ingenieros. La Escuela de Artes y Oficios de Santiago, EAO, Atenea, n°511, 2015, pp. 247-256.

22 Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 110-112. Ebook

23 Ibid., pp. 109-110. Ebook

24 Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 132-134. Ebook; Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), pp. 22-50.

aumentar los niveles de desempleo, la pauperización y el descontento de la población25.

Los estragos de la crisis favoreció la agilización de la transformación del modelo de desarrollo nacional que, como hemos visto, ya estaba presente en los debates durante la última parte del siglo XIX. El Estado chileno apresuró el proceso de industrialización y de mayor intervención en la economía, y amplió su capacidad de promover y subsidiar servicios sociales, implementar derechos laborales y regular la economía. Estas dinámicas y orientaciones van a predominar en la experiencia histórica chilena hasta los primeros años de la década de 197026. De tal modo, el Estado asumió un rol más activo en la planificación y diversificación de la economía a través de la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO) fundada en 1939, que facilitó la creación de industrias como la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) en 1944, la Compañía del Acero del Pacífico (CAP) en 1946, la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) en 1950, la Industria Azucarera Nacional (IANSA) y el Banco del Estado en 195327 . La nueva fórmula, denominada Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), desplazó el eje del desarrollo desde los vaivenes del mercado externo, hacia una apuesta arriesgada por la diversificación de la producción interna y un esfuerzo industrializador, siendo un fenómeno común en los Estados de la región28. Este cambio, sin embargo, también produjo efectos contrarios a los esperados. Diversos actores del mundo político y empresarial comenzaron a cuestionar la intervención del Estado en la economía, particularmente por el crecimiento de la burocracia y las agencias públicas, y el aumento de la inflación en el país. Asimismo, sectores del mundo privado reclamaron un mayor protagonismo y autonomía en las orientaciones de la economía chilena, presionando a las autoridades políticas a cambiar la orien-

25 Sobre esto, véase por ejemplo: Vergara, Ángela, “Chilean Workers and the Great Depression, 1930-1938”, Drinot, Paulo y Knight, Alan (eds.), The Great Depression in Latin America. DurhamLondres, Duke University Press, 2014, pp. 51-80; Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), pp. 48-50; Collier y Sater, Historia de Chile, 1808-2017, pp. 143-146. Ebook

26 Vergara, Ángela, “Chilean Workers and the Great Depression, 1930-1938”, pp. 51-80; Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), pp. 50-59; Silva, Patricio, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, Ferraro, Agustin y Centeno, Miguel (eds.), State and Nation Making in Latin America and Spain. The Rise and Fall of the Developmental State. Cambridge, Cambridge University Press, 2019, pp. 284-313.

27 Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), p. 58; Silva, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, p. 300.

28 Meller, Un siglo de economía política chilena (1890-1990), pp. 50-55.

tación de las políticas estatales29. Esto evidenciaba que el esquema de sustitución de importaciones presentaba un agotamiento tanto en Chile como en América Latina, independientemente de las orientaciones económicas de los gobiernos de turno.

3. El desarrollo de la ingeniería comercial en Chile

La transformación del modelo de desarrollo de la economía chilena implicó que parte de la planificación e intervención del Estado debía estar en manos de profesionales altamente capacitados para acometer esa tarea. Esto suponía contar con una burocracia formada por especialistas en ramas como la administración pública y la ingeniería con la finalidad de proyectar un Estado moderno y eficiente30. Este interés por fortalecer la burocracia pública a través de la formación profesional tuvo sus orígenes en el régimen de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), quien llevará a cabo, al mismo tiempo, un proyecto autoritario y modernizador del país, y sentará las bases de las experiencias posteriores en este ámbito31. De tal forma, este enfoque innovador desplazó el eje de gravedad hacia lo administrativo, subrayando la importancia de la planificación técnica para el desarrollo del país. Con ello, emergerá con fuerza la tecnocracia como un agente relevante al interior del Estado chileno.

Con el impulso de las autoridades nacionales y en un escenario complejo para la economía chilena, veremos que diversos círculos académicos comenzarán a discutir respecto a las necesidades y orientaciones específicas que debían promoverse en la formación universitaria. Así ocurrirá, por ejemplo, durante el gobierno de Ibáñez cuando individuos vinculados al Instituto de Ingenieros pasen a desempeñar roles claves en agencias del Estado32. Asimismo, desde ese mismo Instituto se va a plantear la necesidad de modificar los planes de estudio de las escuelas de ingeniería, incorporando asignaturas que tuviesen relación con el “comportamiento humano en las organizaciones, política económica, finanzas, organizaciones comerciales y legislación”33. Estas

29 Silva, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, pp. 300-303.

30 Sobre esto, véase por ejemplo: Silva, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, pp. 289-290; Ibáñez, Adolfo “Los ingenieros, el Estado y la política en Chile. Del Ministerio de Fomento a la Corporación de Fomento, 1927-1939”, Historia, vol. 18, 1983, pp. 45-102.

31 Ibid.

32 Silva, “The Chilean Developmental State: Political Balance, Economic Accommodation, and Technocratic Insulation, 1924-1973”, p. 290.

33 Ibáñez, “Los ingenieros, el Estado y la política en Chile”, p. 59.

propuestas apuntaban a dar respuesta a las demandas del contexto nacional, mediante una instrucción que permitiese comprender las dinámicas sociales y legales para desempeñarse en cargos de gestión pública. Esto contribuyó al desarrollo de la tecnocracia de la que van a formar parte los egresados de la incipiente carrera de ingeniería comercial.

El proceso de institucionalización de la ingeniería comercial en el país se inició de forma paulatina durante las décadas de 1920 y 1930. En este período se observará la creación de los primeros espacios universitarios dedicados al cultivo de la economía y a la enseñanza del comercio. Tal fue el caso, por ejemplo, de la organización de la Facultad de Comercio y Economía Industrial en la Universidad de Chile en 1935. Esta iniciativa fue impulsada por el gobierno de Arturo Alessandri Palma (1932-1938) y la rectoría de Juvenal Hernández (1933-1953), contando con el apoyo intelectual de varias personalidades académicas de la época. Colaboraron en este proceso Arturo Alessandri Rodríguez, abogado y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la misma universidad; Pedro Aguirre Cerda, profesor y abogado que se va a desempeñar como el primer decano de la Facultad entre 1934 y 1939; y Daniel Martner, economista y profesor que se desempeñó como ministro de Hacienda entre 1920 y 1921, entre otras personas. El diseño de la Facultad se benefició de las experiencias de estudio en el extranjero de varios de estos académicos, lo que los llevó a seguir las tendencias académicas vigentes en este ámbito en el contexto europeo y norteamericano34 .

En 1939, la Universidad de Chile creó el título profesional de “ingeniero comercial” a partir de la unión de la Licenciatura de Comercio y la de Economía Industrial en la misma Facultad. Varios de los titulados de esta carrera luego se desempeñaron en distintos cargos de la administración pública nacional, especialmente en la CORFO. Entre sus egresados estuvieron, por ejemplo, Luis Escobar, quien se desempeñó en cargos de gestión académica como director de la Escuela de Economía de dicha institución (1951-1955) y decano de la Facultad (1955-1964), y también en cargos del aparato público como ministro de Economía (1961-1963) y de Hacienda (1984-1985). Otro de sus egresados fue Flavián Levine (1917-2006), quien llegó a desempeñarse como gerente de la CAP durante el gobierno de Jorge Alessandri (1958-1964) y tuvo una activa

34 Edwards, José, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, Jaksic, Iván, Estefane, Andrés y Robles, Claudio (eds.), Historia política de Chile, 1820-2010. Tomo III. Problemas económicos. Santiago, Fondo de Cultura Económica-Universidad Adolfo Ibáñez, 2018, p. 389; Mellafe, Rolando, Rebolledo, Antonia y Cárdenas, Mario, Historia de la Universidad de Chile Santiago, Ediciones de la Universidad de Chile, 1992, pp. 200-201.

participación en la misma universidad y en otras reparticiones públicas. Levine fue uno de los promotores, junto a los economistas Jorge Marshall y Hermann Max, del Instituto de Economía de la universidad en 194535 .

En una línea similar, la Universidad Católica de Chile comenzó a preocuparse por la formación en economía y comercio en los primeros años de la década de 1920. Durante el rectorado de Carlos Casanueva (1920-1953), se creó el Curso Superior de Comercio en 1923, el que sirvió como base para poner en funcionamiento la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas un año más tarde36. Esta iniciativa respondió a los desafíos del momento, considerando la crisis social en la que estaba sumido el país, y tuvo por objetivo mejorar la formación profesional de quienes estaban abocados a la gestión de los negocios. Las autoridades de la institución católica de la capital también formularon su propuesta siguiendo las tendencias académicas de sus pares europeos y estadounidenses durante la época37.

A mediados del siglo XX, la Universidad Católica de Chile dio un paso más en el proceso de fortalecimiento de los estudios en economía en la institución al crear el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales en 1950, y firmar un convenio de colaboración académica con la Universidad de Chicago en 195638. La primera iniciativa tuvo por objetivo ofrecer un estudio sistemático sobre los distintos problemas económicos y sociales que se observaban en el país, ofreciendo un análisis desde una óptica católica. Por lo mismo, se pensaba como una instancia de reflexión académica que también pudiese orientar el actuar de los cristianos39. Por otra parte, el convenio de colaboración, conocido como Proyecto Chile, favoreció el intercambio académico sostenido entre la universidad chilena y su par norteamericana, incluyendo a estudiantes nacionales que continuaron sus estudios de especialización en Estados Unidos y la estadía de varios profesores de ese país en Chile para contribuir a la labor formativa de la universidad. Asimismo, dicho proyecto implicó la creación del

35 Edwards, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, pp. 389-390; Mellafe, Rebolledo y Cárdenas, Historia de la Universidad de Chile, pp. 201-202.

36 Krebs, Ricardo, Muñoz, María Angélica y Valdivieso, Patricio, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998 Tomo I. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 1998, p. 326.

37 Ibid., p. 326.

38 Krebs, Muñoz y Valdivieso, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998 Tomo I., pp. 330-332, 531-532; Edwards, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, pp. 391-392.

39 Krebs, Muñoz y Valdivieso, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998 Tomo I, pp. 330-332.

Centro de Investigaciones Económicas en 1956, teniendo como su primer director al economista norteamericano Simon Rottenberg40 .

En paralelo a la creación de nuevas facultades e institutos universitarios, el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958) promulgó la ley que creó el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Técnicos en 1958. Estas organizaciones tenían por objetivo “velar por el progreso, prestigio y prerrogativas de las profesiones de ingenieros y de técnicos, respectivamente, y por su regular y correcto ejercicio, mantener la disciplina profesional y prestar protección a los ingenieros y técnicos”41. Podían pertenecer al Colegio de Ingenieros todas las personas que hubiesen recibido sus títulos de ingeniería otorgados por “las Universidades de Chile, Católica de Chile, Técnica del Estado, Técnica Federico Santa María, de Concepción, y Católica de Valparaíso, Academia Politécnica Militar, Academia Politécnica Naval, ex Escuela de Ingenieros de la Armada, Escuela de Ingeniería Naval y Escuela de Ingenieros de Aviación, cualesquiera que fuese la especialidad a que el título se refiere”42. Asimismo, la ley estipulaba, en el artículo transitorio n°3, que el presidente de la república iba a designar un Consejo General provisorio del Colegio de Ingenieros, el que estaría compuesto por dos profesionales de varias asociaciones ya existentes en el país. Esto incluía al “Instituto de Ingenieros de Chile, Instituto de Ingenieros Químicos de Chile, Instituto de Ingenieros de Minas, Instituto de Ingenieros y Arquitectos de Concepción, Asociación de Ingenieros de Chile, Asociación de Ingenieros Industriales, Centro de Ingenieros de Valparaíso, Instituto de Ingenieros Mecánicos de Chile y Asociación de Ingenieros Comerciales de la Universidad de Chile”. Este Consejo provisorio, indicaba el artículo transitorio n°5, tenía que formar el registro de colegiados y convocar a nuevas elecciones para su formación definitiva43. Como se desprende del articulado de la ley, esta normativa no solo reconocía la existencia de múltiples áreas ocupacionales en el ámbito de la ingeniería, incluyendo entre ellas a la ingeniería comercial, sino que también abogaba por su resguardo desde una dimensión jurídica en el país. Esto daba cuenta del avance en el proceso de institucionalización de los estudios de

40 Krebs, Muñoz y Valdivieso, Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 1888-1998. Tomo I., pp. 330-332, 531-532; Edwards, “Historia del pensamiento económico en Chile, 1790-1970”, p. 392.

41 Ley núm. 12.851 Crea el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Técnicos, Ministerio de Obras Públicas, Santiago, 11 de enero de 1958. Disponible en: https://bcn.cl/2mw3w.

42 Ibid.

43 Ibid.

economía, administración de negocios y comercio, tal como lo reflejaban las nuevas facultades, escuelas e institutos que se irían creando en distintas universidades nacionales durante las décadas de 1930 y 1950. En la Universidad Católica de Valparaíso, como se verá más adelante, el desarrollo de la ingeniería comercial también estuvo relacionado con los esfuerzos por contribuir al comercio, al proceso de industrialización y a los múltiples desafíos que las fluctuaciones de la economía mundial y las dinámicas económicas nacionales le impusieron al país.

El establecimiento de la Escuela se desarrolló en un momento de transformación de la universidad que estuvo marcada por la experiencia acumulada y por la visión innovadora de sus autoridades de favorecer la colaboración de una institución externa como la Fundación Adolfo Ibáñez. Como tal, esta etapa resultó fundamental para establecer las bases de lo que iba a ser la Escuela en las décadas siguientes. Para comprender esta fase, el capítulo se organiza en cuatro secciones. La primera analiza los orígenes y las características principales de la Universidad Católica de Valparaíso (UCV) con el propósito de establecer el marco general de las décadas previas al surgimiento de la Escuela. La segunda parte explica los rasgos fundamentales de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, destacando su relevancia en la institución y la orientación general que esta unidad tuvo en el período. La tercera sección aborda el contexto general en que se produce la celebración del convenio de colaboración entre la UCV y la Fundación Adolfo Ibáñez, precisando en los debates de la época y en las circunstancias que posibilitaron dicho acuerdo. Finalmente, se examinan las principales características de la Escuela en sus primeros años. Con ello, se detallan las tendencias y transformaciones más relevantes que van a marcar la historia de la institución.

1. La Universidad Católica de Valparaíso en los años previos a la Escuela de Negocios

La UCV surgió como una iniciativa de las hermanas Isabel y Teresa Brown Caces y el esposo de esta última, Rafael Ariztía. Inspiradas por el consejo del presbítero Rubén Castro, las hermanas decidieron destinar una parte significativa de su fortuna a una causa noble: la educación de los sectores populares de Valparaíso en el marco de crisis social y económica de las primeras décadas del siglo XX. En este contexto, en 1925, comenzaron a levantarse los muros del edificio central de la institución, símbolo de un ideal que tomó forma concreta al abrir sus puertas al público en 1928, marcando un hito en el desarrollo intelectual y social de la región. Así, se constituyó como la cuarta universidad fundada a nivel nacional, luego de la Universidad de Chile (1842), la Universidad Católica de Santiago (1888) y la Universidad de Concepción (1919).

Desde sus orígenes, la UCV desarrolló su labor inspirada en los valores del catolicismo. Esto se tradujo no solo en su carácter, sino que también en la misma estructura administrativa que la institución adoptó. Si bien fue una iniciativa promovida por laicos, la UCV contó tempranamente con el respaldo de la Iglesia representada por la jerarquía de la zona. Por esta razón, los obispos de la Diócesis de Valparaíso, creada en 1925, van a asumir sucesivamente la Gran Cancillería de la institución. En 1928, esta responsabilidad recayó en monseñor Eduardo Gimpert Paut (1867-1937), el primer obispo de la Diócesis y Gran Canciller de la UCV hasta su fallecimiento en 193744. En la gestión académica, también se involucraron miembros del clero, quienes cumplieron labores administrativas, de docencia e investigación. De los dieciséis rectores que la UCV ha tenido en su historia, los cuatro primeros, entre 1928 y 1963, fueron sacerdotes. El primero de ellos, el presbítero Rubén Castro (18821934), se desempeñó como rector entre 1928 y 1931. Castro tuvo una especial cercanía con la familia fundadora y cumplió un rol fundamental en los primeros años de la universidad.

La UCV centró inicialmente su actividad académica en las áreas de comercio e industria, evidenciando el compromiso de la institución con el desarrollo de la economía nacional. Para ello, comenzó su funcionamiento con una Facultad de Ciencias Aplicadas y Matemáticas, y otra de Comercio y Ciencias Económicas, además de cursos de idiomas, de comercio y de industria para

44 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 37-38.

obreros, vinculando el cultivo del saber académico con el contexto de la época45. En el discurso inaugural de la universidad, el rector Rubén Castro explicaba que la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas tendría por objetivo que los jóvenes formados en la institución conocieran con detalle las diversas actividades de la vida comercial y desarrollaran capacidades profesionales para actuar de manera autónoma una vez egresados46. A eso se sumaba el sello católico que definió desde los inicios la enseñanza en la UCV y que impregnó cada una de sus áreas de trabajo. Con ello, las autoridades se preocuparon no sólo de la preparación intelectual de sus estudiantes, sino que también de su instrucción moral47. Este énfasis en la formación valórica se observaba como un aspecto fundamental para el objetivo final de la inserción laboral de los futuros egresados: contribuir al desarrollo del país.

La labor de la universidad en sus primeros años no fue fácil. La crisis bursátil de 1929 afectó directamente al funcionamiento del centro educativo. El aumento de las movilizaciones generó un clima de inestabilidad que devino en la salida del presidente Carlos Ibáñez del Campo en julio de 1931, llevando a la instalación de gobiernos pasajeros hasta el retorno de Arturo Alessandri en diciembre de 1932. Frente al clima de agitación política, el presbítero Rubén Castro optó por cerrar la institución, dejando en funcionamiento sólo los cursos vespertinos para los sectores obreros48. A pesar del contexto de la época, la reapertura de la UCV se produjo prontamente, a finales de marzo de 193449. Desde ese momento, asumió la rectoría interina el presbítero Malaquías Morales, siendo ratificado en tal cargo en 1937, etapa que se extendió hasta 1950. Durante su rectorado, la institución experimentó un proceso de crecimiento y de consolidación que marcará significativamente su desarrollo. A Morales le tocó liderar la UCV en un momento crítico, cuando las sombras de las dificultades económicas y el desafío de reorganización interna parecía desbordar el ámbito académico50.

Bajo su liderazgo, la UCV amplió su estructura académica interna creando nuevas facultades y escuelas en distintas áreas del conocimiento. Por

45 Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 36.

46 La Unión, Valparaíso 26 y 27 de marzo de 1928, citado en Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 34.

47 Burgos, Raúl, “Por amor al pueblo”: la fundación de la Universidad Católica de Valparaíso y la promoción de la clase media en Chile en la década de 1920”, Atenea, n°528, 2023, pp. 74-75.

48 La Unión, Valparaíso 26 y 27 de marzo de 1928, citado en Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, p. 34.

49 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 50-53.

50 Ibid., pp. 61-62.

ejemplo, se creó la Escuela de Ingeniería Química como parte de la Facultad de Ciencias Aplicadas y Matemáticas, y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en 1937. Asimismo, se incorporó, a través de un convenio, el Curso de Leyes de la Congregación de los Sagrados Corazones de Valparaíso a la reciente creada Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en 1947, y también se creó la Facultad de Filosofía y Educación en 194951. Estos nuevos espacios académicos se sumaron a los ya existentes en las áreas de las ciencias y de comercio, evidenciando de tal forma la amplitud y proyección de la institución porteña. De tal manera, al año 1950, la UCV ya contaba con cinco facultades y un Instituto Politécnico con “un total de 700 alumnos regulares que seguían 10 carreras profesionales universitarias, atendidos por 110 profesores”. Estas carreras correspondían a “Arquitectura, Comercio, Derecho, Ingeniería Química, Pedagogía en Castellano y Filosofía, Pedagogía en Matemáticas y Física, Construcción Civil, Electricidad, Mecánica y Radio”52.

Las iniciativas del período acrecentaron paulatinamente el prestigio nacional de la UCV por la amplitud disciplinaria alcanzada y por su contribución a los procesos de modernización del país. A pesar de este escenario auspicioso, persistieron algunas dificultades, tales como la imposibilidad de fortalecer las capacidades del cuerpo académico, desarrollar claustros especializados y la conformación de una cultura universitaria abocada a la producción de conocimiento académico53.

En 1951, el sacerdote jesuita Jorge González Föster (1908-1993) asumió como rector de la UCV hasta 1961, experiencia que fue tremendamente significativa para la institución. Su llegada se produjo como parte de un acuerdo suscrito entre el Obispado de Valparaíso y la Compañía de Jesús en 1951 para que esta congregación se hiciera responsable de la administración de la universidad, lo que se prolongó hasta 1963. A pesar de este cambio, la propiedad de la universidad se mantuvo en manos del Obispado de Valparaíso como también el cargo de Gran Canciller. De este modo, el obispo diocesano que correspondiese seguiría cumpliendo ese rol en la institución54. La llegada de la Compañía de Jesús marcó un hito en la historia de la universidad, ya que no solo supu-

51 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 55-59; Estrada, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 40-41; Reseña histórica de la Universidad Católica de Valparaíso 1928-1961. Valparaíso, Chile, 1961, pp. 11-12.

52 Reseña histórica de la Universidad Católica de Valparaíso 1928-1961, pp. 12-13.

53 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 60-61.

54 Ibid., pp. 63-64.

so una reorganización administrativa, sino también el surgimiento de nuevas perspectivas académicas.

2. La Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la UCV

Desde sus primeros años de vida, la UCV le asignó especial importancia a la formación técnica-industrial y comercial que tuviese una orientación práctica con la finalidad de aportar al país y también de contribuir a Valparaíso, una ciudad fundamental en el comercio nacional. En este sentido, la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, el espacio en el cual se estableció posteriormente la Escuela de Negocios, desempeñó un papel clave durante las décadas 1930 y 1940. Esta Facultad tuvo la labor de llevar a cabo diversos programas y cursos de formación en el área, teniendo que adaptar sus iniciativas conforme a las circunstancias de la época. En el contexto del rectorado del presbítero Malaquías Morales, los registros indican que el “principal objetivo [de esta Facultad era] preparar por medio de una enseñanza especializada, teórica y práctica, a las personas que [quisieran] dedicarse al comercio en sus múltiples actividades”. Reconociendo el auge de esta enseñanza a nivel mundial, se argumentaba que “las mismas empresas comerciales [habían] iniciado esta enseñanza en las principales Universidades de Europa y Estados Unidos creando Escuelas de Comercio y Facultades de Ciencias Económicas que [ocupaban] un lugar preponderante, valorizado tanto por las autoridades, como por las diversas corporaciones representativas de los intereses de la Industria y del Comercio”55. Por tal motivo, la UCV debía hacerse parte de este movimiento y adaptar su estructura a la luz de las nuevas tendencias.

En este escenario, los registros institucionales señalan que la UCV contaba solo con una Escuela de Contadores Comerciales hasta 1940, momento en el cual decidió crear una Escuela de Licenciados en Comercio y Ciencias Económicas, “con el objeto de formar profesionales calificados para ocupar posiciones dirigentes dentro de la Industria y del Comercio, tratando de inculcar en la mente de los estudiantes que la dirección de las empresas en forma racional, sólo es posible, cuando se aplican los métodos científicos, que dan a conocer las relaciones entre los diversos factores que intervienen en la economía y que hacen prever las dificultades que pueden oponerse a su desarrollo, al mismo tiempo que forman el criterio para justipreciar un balance, valorizando

55 Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1940, p. 3.

la situación de su empresa como factor dentro de la economía nacional”56. De esa manera, se establecía una nueva organización institucional en la facultad y se le asignaba la misma relevancia a estas dos áreas de formación que ya venían funcionando desde los años previos en jornadas vespertina y diurna, respectivamente57

Los planes de estudio de ambas carreras eran diferentes en cuanto a su duración y a los requisitos de admisión. Mientras que la carrera de Contador

Comercial suponía tres años de estudio para quien hubiese terminado el cuarto año de Humanidades, la de Licenciado en Comercio y Ciencias Económicas implicaba cuatro años en total y requería, en el caso de que los interesados no contasen con el grado de Bachiller en Humanidades, que estos realizaran un curso de preuniversitario. No obstante, ambos programas permitían que quien tuviese conocimientos en el área, pudiesen ingresar habiendo aprobado un examen de admisión para tales efectos. A pesar de estas diferencias, los programas se pensaban como complementarios, ya que los alumnos de la licenciatura obtenían también al tercer año el título de Contador Comercial58. La propuesta de la Facultad apuntaba a una formación integral en términos de los contenidos, tratando de combinar distintas áreas disciplinares en los planes de estudio. Para quien recién ingresaba a la carrera de Contador Comercial, debía cursar las asignaturas de Contabilidad, Cálculo Comercial, Geografía Económica, Historia del Comercio, Estadística, Conocimiento de Mercaderías y Cultura Religiosa. Por su parte, quien ingresaba a la Licenciatura, debía aprobar Contabilidad, Aritmética Comercial, Geografía Económica de Chile, Historia del Comercio, Merceología, Inglés y también Cultura Religiosa. Las diferencias eran más bien de nomenclatura o énfasis, pero en lo sustancial apuntaban a lo mismo. Lo importante era la relevancia asignada a algunas áreas de las ciencias sociales, de las humanidades y del derecho en la formación de los futuros profesionales59.

En 1942, la misma Facultad apuntaba un cambio en su organización académica interna. Se argumentaba que los estudios de comercio y economía requerían “madurez de juicio y [un] ambiente adecuado en las prácticas de las diarias actividades”. Por tal razón, se creía inapropiado que los estudiantes no contasen con una formación humanística suficiente y que estuviesen com-

56 Ibid.

57 Prospecto 1937, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1937, p. 11.

58 Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, 1940, pp. 4-6.

59 Ibid., pp. 4-5.

pletamente desvinculados del entorno concreto en el que debían insertarse: “el estudiante de economía y comercio debe estar en contacto con la realidad comercial y hallar en ella el complemento indispensable a la perfección de sus conocimientos”. Esto llevó a que la Facultad decidiera impartir esta formación a través de cursos vespertinos “para abrir sus puertas a toda la juventud que durante el día esta[ba] aportando a sus estudios dicho complemento en el vasto campo de la banca, el comercio y la industria” de la ciudad de Valparaíso60 Adicionalmente, las autoridades universitarias consideraban fundamental pensar en un modelo curricular distinto, que permitiera combinar la realidad de muchos jóvenes con las exigencias de formación de la época. Ello incluía una adecuada preparación humanística en la medida que observaban una tendencia a recibir postulantes sin los conocimientos necesarios en el ámbito de la cultura: “los estudios humanísticos de ordinario [son] solo terminados por los aspirantes a profesiones liberales, contentándose el resto con un cuarto o quinto año, para salir de allí a un empleo, lo cual nos pone frente a un considerable número de jóvenes con sus esperanzas cifradas en el comercio, mas sin la preparación suficiente para optar a nuestro programa de estudios”61.

Por tanto, ello llevó a que se pensara “tres etapas de capacitación” consecutivas que permitía una formación en ciclos. La primera etapa iba destinada a quienes tuviesen un Bachiller en Humanidades o hubieran cursado un preuniversitario equivalente, en donde luego de un año de estudios comerciales obtenían el grado de Bachiller en Comercio. Con ello, la persona quedaba “técnicamente capacitada para desempeñar en la práctica servicios de tenedor de libros o ayudante en general en cualquier actividad comercial, industrial o bancaria”. La segunda fase permitía obtener el título de Contador luego de haber completado tres años de estudio. Finalmente, se podía obtener el grado de Licenciado en Comercio y Ciencias Económicas luego de un cuarto año de estudios. En este ciclo, se indicaba que el estudiante “perfecciona[ba] y completa[ba] las etapas anteriores” permitiendo su “adaptación a los negocios y problemas económicos en general, ampliando así sus posibilidades”, convirtiéndose en un “verdadero hombre de negocios, o en un buen profesor o economista”62. De tal modo, se aspiraba a que la formación comercial con el

60 Facultad de Comercio y Ciencias Económicas, Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Isabel Caces de Brown, Valparaíso, 1942, p. 2.

61 Ibid., p. 3.

62 Ibid.

debido complemento humanístico permitiese a los egresados comprender la complejidad de los problemas del mundo real y aportar más allá de su ámbito específico de actuación.

En la década de 1950, bajo el liderazgo del padre Jorge González Föster, la UCV experimentó la modernización de sus estructuras y el fortalecimiento de su proyecto educacional63. En el área de comercio, se continuaron realizando actividades que ya estaban en funcionamiento previo a su llegada, siempre al alero de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas. Para ese momento, la Facultad contaba con una Escuela Vespertina de Comercio en la que se ofrecía la carrera de Contador General, cuya duración seguía siendo de tres años, y además se ofrecía el título de Estadístico Matemático y el de Actuario para quienes completaran dos años más64. En cuanto a los egresados de la institución, según indican los registros, 180 personas ya habían recibido el título de contadores hasta el año 195165.

Durante el rectorado del padre González Föster, la universidad asumió un nuevo desafío en el ámbito de la formación en el área de los negocios y el comercio. Tal como se mostrará más adelante, la UCV decidió fundar una escuela diurna con la finalidad de avanzar en su crecimiento interno y también mejorar su propuesta formativa. Esto se produjo como respuesta al contexto de la época, en tanto se volvía necesario repensar la estructura económica del país y mejorar la gestión de los asuntos económicos en distintos niveles institucionales. El escenario nacional descrito en el capítulo previo permite comprender la importancia que fue adquiriendo la enseñanza comercial para contribuir a la administración y gestión de los negocios en distintas esferas. Al mismo tiempo, la necesidad de fomentar este tipo de enseñanza en la UCV se volvía fundamental en un contexto educacional dominado por las universidades capitalinas, y la emergencia de otras instituciones en la región como fue la inauguración de la Universidad Técnica Federico Santa María en 1931. En este ambiente, la creación de la Escuela de Negocios de la UCV fue posible gracias al nivel de desarrollo institucional y también a la visión estratégica de las autoridades de la época de llevar a cabo un convenio de colaboración con la Fundación Adolfo Ibáñez.

63 Urbina y Buono-Core, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, pp. 63-77.

64 Ibid., p. 68.

65 Ibid.

La Escuela de Negocios, antecesora de la actual Escuela de Negocios y Economía, fue una iniciativa que se fundó a mediados de los años cincuenta del siglo pasado. Su creación fue posible a una combinación de factores que tenían que ver con cuestiones estructurales y también con las oportunidades del momento. Desde una mirada general a las experiencias del período, la Escuela surgió como una respuesta casi inevitable a los desafíos emergentes en el ámbito del desarrollo económico y social del país, y como expresión de las transformaciones en el conocimiento observadas durante toda la primera mitad del siglo XX.

En este marco, ya desde la década previa, diversos economistas y cientistas sociales comenzaron a interrogarse sobre el devenir de las economías latinoamericanas, discutiendo especialmente las causas del subdesarrollo en la región. Esto llevó a que las Naciones Unidas, por ejemplo, estableciera la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) con sede en Santiago en 1948, y formulara distintos estudios para incidir en las políticas públicas de dichos países. En la década siguiente, y casi al mismo tiempo que se fundaba la Escuela de Negocios, diversos economistas vinculados a la CEPAL publicaban sus ensayos dedicados al caso chileno para reflexionar sobre la “crisis integral” de Chile, evidenciada en cuestiones tan cotidianas como los niveles de inflación o las diferencias de ingresos y oportunidades entre ricos y pobres66, o bien sobre el “desarrollo frustrado” de la economía nacional visible en su baja capacidad productiva y las amplias desigualdades sociales67.

En paralelo, diversas iniciativas en el mundo empresarial nacional comenzaron a desarrollarse en este período. En 1948, sectores del catolicismo chileno crearon en Santiago la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), centrada en difundir la doctrina social de la Iglesia entre las empresas chilenas68. Por otra parte, otros miembros del empresariado chileno decidieron crear el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) en 1953 y la Asociación de Industriales de Valparaíso y Aconcagua (ASIVA) en

66 Ahumada, Jorge, En vez de la miseria. Santiago de Chile, Editorial de Pacífico, 1958.

67 Pinto Santa Cruz, Aníbal, Chile, un caso de desarrollo frustrado. Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1959.

68 Caiceo, Jaime, “La responsabilidad social empresarial: aportes del Padre Alberto Hurtado en Chile”, El Futuro del Pasado, n°10, 2019, pp. 561-562.

1954, evidenciando el interés de estos actores por mejorar su coordinación y capacidad de influencia a nivel regional y nacional69 .

Desde una mirada local, la creación de la Escuela de Negocios tuvo que ver con las capacidades institucionales de la UCV desarrolladas desde las décadas previas, y también con las coyunturas que se produjeron en su interior y entre los círculos empresariales de la zona. En este proceso, resultó fundamental las motivaciones de las autoridades universitarias de contar con un espacio de formación diurna en el ámbito de los negocios, y también la oportunidad generada por la creación de la Fundación Adolfo Ibáñez en Valparaíso en 1951. Esta última organización la iniciaron los familiares y colaboradores de Adolfo Ibáñez Boggiano (1880-1949), político y empresario fallecido en 1949, para cumplir sus deseos de implementar una escuela de dirigentes de empresas70. Al tiempo que la Fundación comenzaba su labor, Pedro Ibáñez Ojeda (1913-1999), empresario, hijo de Ibáñez Boggiano, presidente de la Fundación y senador de la república desde 1961, asumió como Decano de la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas de la UCV en 195271.

Aunque este vínculo entre la UCV y la Fundación a través de la figura de Ibáñez Ojeda puede verse como un episodio marginal ante la envergadura de estas instituciones, fue clave en la relación posterior entre ambas y, por cierto, en la concreción de la Escuela de Negocios propiamente tal. De hecho, la designación de Ibáñez Ojeda como Decano, cargo que desempeñó hasta inicios de los años sesenta, permitió llevar a la práctica el proyecto educativo de la Fundación. Tal como lo indican los registros de la época, Ibáñez Ojeda se encargaría de promover en la “Escuela de Comercio [de la UCV], una orientación semejante a la que se [había] propuesto la Fundación Adolfo Ibáñez”72. Por lo tanto, su nombramiento en la Facultad de Comercio y Ciencias Económicas

69 Ortega, Luis, “On the Origins of the ‘(Neo)liberal Project’ in Chile: Entrepreneurs in the 1950s”, Llorca-Jaña, Manuel, Miller, Rory M., y Barría, Diego (eds.), Capitalists, Business and StateBuilding in Chile. Cham, Palgrave Macmillan, 2019, p. 261.