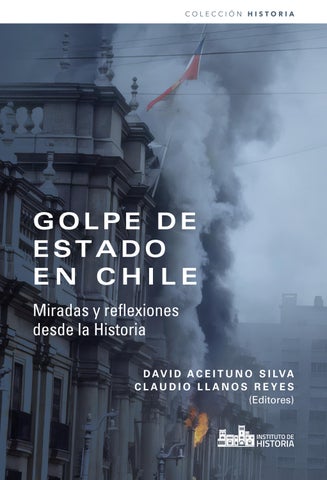

GOLPE DE ESTADO EN CHILE

Miradas y reflexiones desde la Historia

DAVID ACEITUNO SILVA

CLAUDIO LLANOS REYES (Editores)

GOLPE DE ESTADO EN CHILE.

Miradas y reflexiones desde la H istoria

© David Aceituno Silva / Claudio Llanos Reyes (Editores)

Primera edición, julio 2025.

Registro de Propiedad Intelectual 2025-A-7086

ISBN: 978-956-17-1183-9

Derechos Reservados

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Av. Errázuriz 2930, Valparaíso info@edicionespucv.cl www.edicionespucv.cl

Dirección Editorial: David Letelier Diseño: Alejandra Larraín

La presente publicación corresponde a la Colección Historia y sus capítulos fueron arbitrados por Evaluadores Externos y el Comité Editorial del Instituto de Historia PUCV conformado por los Editores, la Dirección y la Jefatura de Investigación.

Obra licenciada bajo Creative Commons

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es

7 PRESENTACIÓN

Ricardo Iglesias Segura

11. PRÓLOGO

LAS DIMENSIONES HISTÓRICAS DEL GOLPE DE ESTADO DE 1973 EN CHILE

Claudio Llanos Reyes

19. SIGNIFICADO Y MEMORIAS DE LA DICTADURA

CHILENA A MEDIO SIGLO DEL GOLPE

Itziar Vañó de Urquijo y Joan del Alcázar

41 CRISIS DE LA DEMOCRACIA Y EL GOLPE DE ESTADO EN NARRATIVAS POLÍTICAS AUTOBIOGRÁFICAS

David Aceituno Silva

67. LA DICTADURA CIVIL MILITAR EN CHILE (1973-1990):

El mundo común, el rol de la historia y nuevos caminos

Felipe Zurita Garrido

93. CONSTRUCCIÓN DE SIGNIFICADOS HISTÓRICOS Y MEMORIA. Representaciones pictográficas sobre la dictadura cívico militar en Chile

Carolina Chávez Preisler, Belén Meneses Varas, Evelyn Ortega Rocha y Alexis Sanhueza Rodríguez

133. LA UNIVERSIDAD DEL NORTE EN TIEMPOS DE ALLENDE Y EL GOLPE MILITAR DEL 11 DE SEPTIEMBRE. Las circunstancias que me envolvieron José Antonio González Pizarro

167. LAS DOS ALEMANIAS Y EL GOLPE MILITAR DE 1973: Reacciones y percepciones en la guerra fría global

Stefan Rinke

201. SOLIDARIDAD CON CHILE EN EL MEDIO CINEMATOGRÁFICO EUROPEO

Carolina Amaral de Aguiar

227. SOBRE LOS EDITORES

La dictadura chilena ha sido un tema de estudio recurrente en nuestra historiografía nacional, así como en otras disciplinas como la literatura, el arte, el cine o la economía, su análisis resurge inevitablemente en cada década de conmemoración. En el reciente año 2023, la discusión se enmarcó en un proceso político y social aún más amplio para Chile: dos periodos electorales que pusieron a la Constitución de 1981 en el centro del debate público, y unas elecciones en las que un nuevo sector político de izquierda alcanzó la presidencia, tensionando las estructuras tradicionales del sistema de partidos de la postdictadura.

Los 50 años del Golpe podían ser una nueva oportunidad para ver el futuro con una mirada democrática ha traído también consigo una mayor polarización sobre el presente y el pasado político, con reivindicaciones dictatoriales por parte de algunos políticos que han ido adoptando posturas extremas de cara a tener más beneficios electorales. Esta situación que no es inédita en nuestro país, sino que tiene un carácter global en vista de la popularidad que trae consigo discursos cada vez más extremos, demanda más reflexión sosegada sobre el pasado.

La dictadura en cualquiera de sus formas debe ser denunciada, para esto existen diversas herramientas, tanto políticas como judiciales, pero también existen y se necesitan acciones intelectuales y sociales que remarquen la necesidad de volver sobre la memoria reciente para educar en democracia a todos los ciudadanos. Una de

estas es la Historia, y su debate académico, donde se puede volver a proponer lecturas sobre el pasado que nos ayuden a pensar en la no repetición, pero también en la educación formal y no formal de los miles de niños, jóvenes y adultos que se ven expuestos día a día a noticieros y redes sociales que suelen distribuir narrativas que pocas veces coinciden con la reflexión seria del pasado y sus complejidades.

Durante la conmemoración de los cincuenta años, el Instituto de Historia asumió el desafío de abrir espacios de debate sistemático sobre el golpe de Estado en Chile, desde la investigación histórica y su enseñanza. A lo largo de ese año, se realizaron seminarios que contaron con la participación de destacados historiadores del país, permitiendo que decenas de estudiantes de licenciatura y pedagogía compartieran sus impresiones en torno a las investigaciones más recientes sobre el tema. Estas actividades incluyeron una jornada especial en septiembre, en la que participaron el Premio Nacional de Historia 2022, Rafael Sagredo, y otros reconocidos investigadores, como Karen Alfaro, Jaime Vito, Mauricio Rojas Casimiro, Rolando Álvarez, Ulises Cárcamo, entre otros.

Algunos de estos invitados, entre los que contamos destacados investigadores internacionales como Stefan Rinke, Carolina Amaral de Aguiar, Itziar Vañó de Urquijo y Joan del Alcázar colaboraron con sus textos para dejar constancia de dichas reflexiones, las cuales son las que dejamos en este libro para el lector interesado. Este es un libro con mirada amplia sobre el problema, con un enfoque que va más allá de la discusión política o partidista, que observa vertientes tan diversas como el cine, el testimonio, la educación, etc.

Este volumen representa, sin duda, un aporte significativo al análisis crítico de nuestro pasado reciente, una reflexión que hemos convocado desde la historia, la historiografía y el quehacer académico. Confiamos en que las páginas que siguen permitan al lector acceder a un debate riguroso y plural, especialmente en un contexto en que se hace cada vez más urgente afirmar principios fundamentales para la convivencia democrática. En efecto, la ne-

cesidad de consolidar un consenso basado en el “nunca más a la dictadura” y en la profundización de la democracia constituye un desafío ineludible para la sociedad chilena y para el mundo contemporáneo.

Ricardo Iglesias Segura Director del Instituto de Historia.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.

Claudio Llanos Reyes Instituto de Historia

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso claudio.llanos@pucv.cl

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 constituye un momento histórico clave que marcó el inicio de numerosos procesos y debates políticos, sociales, económicos y culturales que han definido la historia reciente de Chile. En el campo de la investigación histórica y en las diversas aproximaciones al pasado, se han desarrollado, con distintas intensidades, investigaciones y discusiones en torno a las violaciones a los derechos humanos, así como a las reformas estructurales en áreas como el sistema de pensiones y la salud, entre otras. Una parte significativa del Chile actual se delineó durante los años de la dictadura, en un contexto de represión, estado de sitio, complicidad y silencio, en el cual se impusieron decisiones cuyos efectos perduran hasta hoy. A nivel internacional, mientras algunos sectores, como operadores económicos, celebraban la noticia del golpe, desde otros se impulsaban protestas y manifestaciones de apoyo al gobierno derrocado. Así 12 de septiembre de 1973, el periódico británico The Guardian informaba que,

“En Nueva York, los futuros del cobre negociados en la bolsa de productos básicos subieron mientras el mercado reaccionaba favorablemente a la noticia de la caída de

Allende. En París, los partidos de izquierda convocaron una marcha de protesta hacia la embajada de Chile. Se esperan manifestaciones similares hoy en Londres”1

El 16 de septiembre de 1973, el semanario alemán Der Spiegel publicó,

“«Luchar hasta el final»

Tres años después de su victoria electoral, cayó el presidente de Chile, Allende, el primer jefe de Estado marxista elegido democráticamente en el mundo, entre las ruinas de su palacio de gobierno, bombardeado por tropas golpistas. En el fuego del ejército fracasó un experimento que buscaba unir socialismo y libertad”.2

El golpe de Estado y la dictadura que le siguió representaron tanto la elección de sectores que, dentro y fuera de Chile, no estuvieron dispuestos a asumir las dinámicas de la democracia chilena y su historia republicana, como la expresión del neoliberalismo en tanto nueva forma de definición de las relaciones políticas, sociales y económicas. Desde la década de 1930, este venía cuestionando no solo la economía planificada del modelo socialista, sino también el liberalismo social, las políticas de bienestar, las organizaciones de trabajadores, los derechos laborales, la justicia social, etc.; es decir, todo el entramado que, desde el occidente capitalista, se había construido para mejorar las condiciones de vida, las relaciones sociales y preservar la existencia misma de las formas de producción y propiedad.

La “vía chilena al socialismo” fue una experiencia histórica que se desarrolló en un contexto internacional marcado por propuestas, demandas sociales y luchas políticas que cuestionaban los órdenes sociales, políticos y económicos existentes del capitalismo. En el

1 Gott, Richard, “Allende ‘dead’ as generals seize power”. The Guardian, 12 de septiembre de 1973.

2 »Kämpfen bis zum Ende«. Der Spiegel, 16 de septiembre de 1973.

horizonte de la Revolución Cubana y las movilizaciones internacionales de 1968, el gobierno encabezado por Salvador Allende representó la expresión de ese impulso internacional, con una propuesta de alcanzar el socialismo mediante el respeto a las normas institucionales y a la democracia. Por supuesto, su orientación económica no se centraba en las lógicas de mercado que luego se impondrían por la vía autoritaria, sino en la implementación de una economía que reconocía tres sectores o áreas: social, mixta y privada.

Fue por su novedad como vía de transformación y su localización epocal que la Unidad Popular despertó el interés, entusiasmo, apoyo y solidaridad internacional. La experiencia chilena era vista como una posibilidad de romper con las revoluciones violentas y lograr “la segunda independencia”. Pero desde otras ópticas e intereses, el gobierno de Salvador Allende representaba un peligro a la trayectoria histórica nacional, a los valores “de la nación” y al orden internacional, a la presencia de los Estados Unidos de Norteamérica en la región. Estos sectores aliados lograron mayor impulso y éxito en su oposición al gobierno que aún con sus éxitos iniciales como el crecimiento económico del primer año y la nacionalización del cobre, entre otros, se debilitaba y fracturaba en sus estrategias frente a las acciones de sus oponentes, desde el asesinato al general Schneider, los boicots, acaparamiento y paros patronales.

Así la Unidad Popular solo podía esperar “ganar la batalla de producción”, mantener la lealtad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y en última instancia triunfar en un referéndum que no se pudo convocar por el golpe de Estado.

La Unidad Popular, su desenlace y la dictadura que le sucedió marcaron no solo la historia nacional, sino que significó un acontecimiento que colocó a Chile en el escenario internacional de la solidaridad con los detenidos, los exiliados y el conjunto de víctimas de la dictadura. El país también se transformó en el terreno de experimentación de las ideas neoliberales dando protagonismo internacional a propuestas económicas que marginales desde los años 1930 pasaban a ser protagonistas principales de las reformas económicas de los años 1980 a nivel internacional. Antes de Thatcher y Reagan el “experimento chileno” observado por David

Harvey, se había transformado en referencia de una nueva época centrada en el mercado.

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 constituye uno de los elementos que nos permiten identificar una cesura histórica en la historia de Chile, que se inscribe en un proceso mayor e internacional de transformaciones pues desde mediados durante la década de 1970 las turbulencias económicas fueron liquidando en muchas sociedades parte importante de los “años dorados del capitalismo”. En este contexto, la Unidad Popular fue la expresión local de dinámicas de movilización política y social que agitaron a muchas sociedades a nivel internacional desde la segunda mitad de los años 1960. Así el fin de la Unidad Popular es también uno de los eventos que marcan el fin de una época a nivel internacional.

En tanto expresión de una ruptura histórica, el golpe de Estado puede entenderse como una matriz fundamental para interpretar tanto el Chile en dictadura que dicho acontecimiento inauguró, como el país que existía antes del 11 de septiembre de 1973. Tal como lo evidencian los trabajos de David Aceituno y José Antonio González, las experiencias y testimonios vinculados a la radicalización política, la resistencia de diversos sectores frente a los cambios y la pérdida de poder, así como la denominada “crisis de la democracia” y el propio golpe como hecho histórico, constituyen dimensiones clave para aproximarse a una historia en la que las evidencias no se reducen a datos o documentos de archivo, sino que también forman parte esencial de la vida individual y social.

En línea con lo anterior, el artículo de Itziar Vañó y Joan de Alcazar nos plantea la importancia de articular de forma crítica la memoria y el trabajo histórico son temas centrales tanto para la adecuada aproximación al pasado, como para responder al compromiso que la disciplina histórica tiene de presentar de forma veraz, con evidencias, análisis e interpretación lo que la dictadura de Pinochet representó en violación a derechos humanos y con dejar un país con más de 40% de su población en la pobreza. La memoria es un campo para el trabajo de historiadores e historiadoras, un campo que debe ser considerado con seriedad, donde se corre el riesgo de que las

subjetividades de las memorias desde el poder y sus intereses se impongan con el desprecio a las pruebas y evidencias. Y donde las víctimas de la dictadura experimenten nuevas descalificaciones. En tiempos de negacionismos burdos o sofisticados este es un tema central para la investigación y reflexión histórica.

El periodo abierto en septiembre de 1973 hasta el fin de la dictadura militar con colaboración civil constituye un asunto que plantea un importante problema no solo para lo que es la investigación histórica, sino que también en la enseñanza de la misma. La importancia de la disciplina histórica en la formación de una ciudadanía consciente y crítica frente a los abusos y crímenes cometidos es un asunto de mayor relevancia y es por esa razón que lo que se ensaña sobre la dictadura en Chile se vuelve un tema tanto de debate sobre política educativa como de tensión a nivel de las “comunidades escolares”, es en este terreno donde muchas veces el cruce entre “memorias” e historia se vuelve problemático.

En este contexto, la necesidad de avances en la investigación histórica sobre la dictadura puede ser una importante contribución a mejorar la calidad de la vida democrática y la valoración de la justicia social. En este campo los artículos de Felipe Zurita y Carolina Chávez et al., nos plantean los importantes desafíos y relaciones que la enseñanza de la historia y la investigación histórica plantean tanto para el avance en el conocimiento, como por su contribución a un debate público claramente informado y éticamente responsable en la formación de la valoración y respeto de los derechos humanos. De más está señalar que este tema que parecía resuelto y de creciente consenso hace unos años ha mostrado su fragilidad a nivel político y social. Son necesarios nuevos abordajes a la alteración de la vida que implicó el golpe de estado, con su violencia y persecución, con violaciones a los derechos humanos que se desplegaron a nivel internacional con victimas fuera del país, y una coordinación represiva de las dictaduras latinoamericanas.

Dada la relevancia y la atención que atrajo la “vía chilena al socialismo”, tanto por sus características como por su desenlace, así como por el impacto de la dictadura que se instauró tras el golpe

de Estado, la situación chilena movilizó diversos análisis políticos, formas de solidaridad y colaboraciones en distintos niveles. Como muestra Stefan Rinke en el caso de las dos Alemanias, se desplegaron intensos debates para comprender las dinámicas que condujeron al golpe de Estado y sus significados. La solidaridad, en este contexto, adoptó distintas dimensiones. Desde su perspectiva, en la República Federal de Alemania (RFA), “el idealismo de los ideales de izquierda” se vio limitado por la oposición de sectores políticos de derecha, que expresaron simpatía por la junta militar, aunque fue precisamente en este país donde, a nivel de sociedad civil, “pudo desarrollarse libremente el activismo de izquierdas”. Un caso distinto fue el de la República Democrática Alemana (RDA), que, mientras ejercía un estricto control y vigilancia a través de su policía política (Stasi) sobre los exiliados chilenos y su propia población, difundía su solidaridad con Chile, aunque con el objetivo añadido de reforzar, mediante la propaganda, la legitimidad de su propio régimen,

“La solidaridad con Chile se convirtió en un tema central de la propaganda oficial. Miles de niños y jóvenes enviaron, por ejemplo, postales con la imagen de Luis Corvalán a Chile. El presidente del Partido Comunista había sido encarcelado por la junta militar. Cuando Corvalán fue finalmente liberado en diciembre de 1976 en un intercambio por un disidente soviético, esto fue celebrado como una «victoria de las fuerzas del progreso» y un ejemplo de «grandeza moral», que «inspira a nuestra juventud a realizar hazañas cada vez mayores por la paz y el socialismo, por el fortalecimiento integral de nuestra RDA socialista».3

Es importante destacar que, también la solidaridad se desplegó en el plano de la cultura en Europa, así nos lo presenta Carolina Amaral de Aguiar, considerando que “la solidaridad con Chile en

3 Asyl im Sozialismus. Wie chilenische Flüchtlinge in der DDR lebten. 23. Oktober 2020, 13:12 Uhr. https://www.mdr.de/geschichte/ddr/politik-gesellschaft/ chilenische-fluechtlinge-asyl-100.html

los países europeos debe entenderse como una consecuencia de los «años 1968», expresión con la que se conoce a la “ola global” de protestas urbanas que tomó las calles de muchas ciudades de Europa y América Latina a finales de los sesenta”, que en caso de las acciones de cineastas incluyeron filmar y registrar para el mundo el Chile de la dictadura, denunciándola”.

Y como sabemos, la solidaridad es un tema importante pues se llevaron adelante acciones como las del Chile Solidarity Campaign (CSC) en el Reino Unido, con sus campañas de denuncias y boicot4; los trabajadores de la Rolls-Royce factory in Scotland que en 1974 se negaron a reparar motores de jet militares llegados desde Chile.5 Y en 1978 en Madrid se llevó adelante la “Conferencia Mundial de Solidaridad con Chile”, sobre la cual El País informaba,

“que ayer se clausuró en Madrid, ha servido para conmemorar la resistencia del pueblo chileno contra la dictadura. Todo el espectro político democrático español se había unido, en principio, para colaborar en esta labor de la organización de la conferencia y dar, al mismo tiempo, testimonio de solidaridad con aquel país. Sin embargo, esta unidad inicial se rompió en vísperas de la apertura de la conferencia, al retirarse de la misma la delegación del partido gubernamental, Unión de Centro Democrático. (…).

El planteamiento de esta conferencia era inequívoco: se trataba, sobre todo, de dar testimonio en favor de los derechos humanos y de solidaridad ante un régimen dictatorial.”6

4 People’s History Museum, “Chile Solidarity Campaign in Britain”, https:// phm.org.uk/blogposts/chile-solidarity-campaign-in-britain/

5 Marie-Louise Gumuchian, “Documentary explores Scottish workers’ boycott over Chile 1973 coup” Reuters. https://www.reuters.com/article/lifestyle/ documentary-explores-scottish-workers-boycott-over-chile-1973-coup-idUSKCN1LQ23B/

6 Editorial, “Solidaridad con Chile”, El País, 11 de noviembre de 1978, https:// elpais.com/diario/1978/11/12/opinion/279673202_850215.html

La Unidad Popular, el gobierno de Salvador Allende y su abrupto fin el 11 de septiembre de 1973 resonó tanto a nivel nacional como internacional y en diversos tipos de instituciones. De esa forma Chile fue territorio de la solidaridad internacional de organizaciones de trabajadores, sectores políticos de izquierda y también desde la cultura. Pero también fue lugar para el boicot interno y la movilización contra la transformación de Chile. Movilizaciones que estuvieron en gran medida dispuestas a liquidar la trayectoria democrática del país.

El gobierno de Salvador Allende se inscribió en un momento internacional de cuestionamientos al sistema capitalista, a la pobreza y al subdesarrollo. Fue la expresión específica de la relevancia que, a nivel global y con distinta intensidad, había adquirido el Estado, las organizaciones de trabajadores y el proceso de democratización social y política desde décadas anteriores. Su caída coincidió con un cambio de época: una etapa marcada por el cuestionamiento al rol del Estado, a sus funciones, y por una centralidad creciente del mercado y la desregulación como ejes articuladores de la vida económica y social.

Durante los años de la dictadura se impuso un nuevo orden mediante la reducción de derechos laborales, la privatización de empresas y de diversos servicios públicos, la negación y violación de derechos ciudadanos y humanos fundamentales, y la alteración de la vida política. Con su término y la paulatina democratización han ocurrido cambios de diversa importancia, pero es innegable que durante ese período se trazaron muchos de los profundos desafíos y problemas que enfrenta el Chile actual.

Itziar Vañó de Urquijo

Institut Universitari de Desenvolupament Local Universitat de València

Joan del Alcázar Universitat de València

Cómo explicar el porqué de aquella dictadura

Apunto de cumplirse cincuenta años del funesto golpe de estado del 11 de septiembre que dio inicio a la dictadura militar, sigue siendo relevante profundizar en la comprensión de un período que todavía hoy ocupa un espacio importante en la memoria de los chilenos y que continúa teniendo consecuencias en el Chile actual. Los sucesos acontecidos desde el estallido social de 2019 hacen aún más evidente la necesidad de reflexionar sobre un pasado reciente que sigue abierto, puesto que el estallido y el truncado proceso de reforma constitucional han puesto el foco en las limitaciones de un proceso de transición a la democracia que en los años noventa y primeros dos mil se percibió como modélico. Entender, pues, cómo se significa y se recuerda la dictadura resulta clave. Y, para ello, debemos analizar primero el contexto y las causas por las que se produjo el fracasoderrota del proyecto de la Unidad Popular.

Las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial estuvieron indefectiblemente marcadas por el contexto internacional de la

Guerra Fría. Esta Guerra Fría global reflejaba la confrontación entre dos propuestas de organización social, dos modelos distintos y antagónicos que pivotaban en torno al concepto de propiedad: privada o colectiva. Los países occidentales, con Washington a la cabeza, se enfrentaban al bloque socialista capitaneado por Moscú, articulando una concepción bipolar de la geopolítica global. Sin embargo, la realidad fue dinámica y compleja, con profundos matices dentro de cada bloque. En los países de la Europa occidental, el recuerdo traumático de la crisis del 29 y del auge de los fascismos en la década de 1930, así como la cercanía geográfica de las democracias populares de la Europa oriental, llevaron a gobiernos de distinto signo a apostar por un capitalismo con fuerte presencia del Estado, con la misión de atender con eficacia las demandas sociales de la ciudadanía. Esta construcción del Estado del Bienestar trataba de neutralizar la amenaza de un posible contagio del socialismo soviético presentando una alternativa atractiva que evitaba los extremos del liberalismo descarnado de décadas anteriores. Un “capitalismo con rostro amable” que contaba con el Estado como garante de los derechos sociales básicos y como agente redistribuidor de la riqueza. Y un capitalismo que hubo de introducir demandas hasta entonces desconocidas en la agenda política, sobre todo a partir del mayo del 68, relacionadas con derechos sociales, sexuales o de minorías. La década de los sesenta fue, sin duda, un momento de gran efervescencia de los movimientos sociales, con enorme protagonismo de una juventud muy ideologizada que logró importantes avances en libertades civiles y sociales.

En este sentido, se produce en estos años una interesante paradoja en la consideración de la violencia política. Por un lado, observamos que los principales movimientos sociales surgidos en el seno del bloque capitalista rechazaron el empleo de la violencia como método de lucha. Pensemos, por ejemplo, en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos o en el movimiento global de protesta contra la guerra de Vietnam. Aunque no serán, en absoluto, procesos exentos de violencia, lograron mayor respaldo social y mayor autoridad moral aquellos líderes o posicionamientos que apostaron por la resistencia pacífica y la no violencia. Como

decimos, se produjeron importantes episodios de violencia, en ocasiones extrema, pero en su inmensa mayoría serán explosiones de rabia e impotencia, más que consecuencia de proyectos subversivos solventes.1 El pacifismo fue un elemento central del movimiento hippie y otros movimientos contraculturales juveniles.

Por el contrario, en las regiones en proceso de descolonización (o que lo habían sufrido en el pasado, como es el caso de América Latina) asistimos a un auge de la violencia política entendida como herramienta emancipadora necesaria para la liberación nacional. A pesar de contar con algunos ejemplos muy significativos de desobediencia no violenta en los países del que entonces empezaba a conocerse como Tercer Mundo (como el del Partido del Congreso Nacional Indio bajo el liderazgo de Mahatma Gandhi), la opción por la lucha guerrillera será mayoritaria, desde la convicción de que la única alternativa a sus extremadamente injustas sociedades pasaba por la lucha armada, que permitiría librarse del yugo del imperialismo occidental y construir un modelo más justo.

En el continente americano, el ejemplo a seguir será Cuba. El modelo cubano, tal y como lo explicaban y divulgaban sus propios artífices, parecía relativamente sencillo: bastaba con tener el suficiente arrojo para luchar, partiendo de la clara convicción de que la victoria estaba al alcance de la voluntad. Ese relato en blanco y negro de la experiencia cubana, al margen de la realidad concreta de lo que había sido la dictadura de Fulgencio Batista, y de las características de su ejército, había convertido la experiencia de Fidel Castro y Ernesto

1 Excepción a esto en el contexto norteamericano fueron los Panteras Negras (aunque justificando siempre la violencia tras el principio de autodefensa) y otros grupos nacionalistas o de autodefensa negra. En Europa también hubo quienes se decantaron por la lucha armada. No obstante, a diferencia de lo que ocurrirá en Latinoamérica, serán experiencias muy acotadas y sin apenas apoyo social como las de la Fracción del Ejército Rojo alemán, o las Brigadas Rojas italianas. Como excepción, es necesario citar dos casos que, a diferencia de los anteriores, tendrán mucho mayor respaldo social en los territorios en los que actuaron: uno es el IRA en el Ulster británico y otro es ETA, en el País Vasco, en España. Aunque es importante señalar que todos estos ejemplos se autodefinían como movimientos de liberación nacional, por lo que entroncan con los movimientos emancipatorios que se producen en otras latitudes y comparten con ellos objetivos y estrategias de lucha.

Guevara en un canon, en un modelo que podía ser replicado en todo el territorio al sur del Río Grande. Si la victoria revolucionaria y antiimperialista del M26J había sido posible, simplemente había que hacerla efectiva en cada país para poder constituir después la Patria Grande.

La revolución cubana de 1959 (socialista confesa sólo desde 1961), cuestionaba además el paradigma leninista hasta entonces dominante: no era necesario esperar a disfrutar de condiciones objetivas para poner en marcha la revolución, ni era imprescindible el rol protagónico de la clase obrera urbana, sino que lo necesario era crear una conciencia revolucionaria mediante los incentivos morales ante la injusticia social extrema.2 Ernesto Guevara desarrolló así, partiendo de los planteamientos de Regis Debray, el foquismo, que propugnaba la creación de focos insurreccionales aislados y una táctica de guerra de guerrillas, incorporando a la población rural a la lucha, y sin perder nunca de vista el objetivo final: la toma del poder.

La ineficaz reacción norteamericana y la capacidad soviética de acoger a los revolucionarios bajo su manto protector convirtieron al nuevo régimen cubano en un problema geopolítico que acabó desembocando en uno de los momentos de confrontación nuclear más tensos de la Guerra Fría: la crisis de los misiles. Tras esta, se vivieron años particularmente convulsos, pues Estados Unidos (apoyándose en un anticomunismo ya existente en la región latinoamericana) empleó todos los recursos a su disposición en evitar una segunda Cuba en el continente. Sin embargo, la descarnada represión hizo que miles de jóvenes latinoamericanos se adscribieran a la lucha armada no solo en México, Brasil y Argentina. También lo hicieron en Uruguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Perú y Colombia. Si la década arrancó con la revolución cubana, también pasó por los procesos de liberación nacional en Asia y África. Fue la del 68 parisino y el de Praga, así como la matanza de Tlatelolco en Ciudad de México. Concluyó, quizá, con el Rosariazo y el Cordobazo argentinos en 1969.

2 Guevara, Ernesto, El libro verde olivo. México DF, Diógenes, 1970, p. 11.

A este fervor revolucionario en el continente se sumó también parte de la Iglesia Católica. La teología de la liberación, desarrollada en la década de los sesenta, propugnaba la opción preferencial por los pobres y una búsqueda activa de la salvación del hombre, cuya liberación solo podía darse eliminando las condiciones de explotación que le sometían. Aunque la Conferencia de Medellín rechazó el empleo de la violencia armada3, el hecho de que la teología de la liberación concibiera a los sujetos pobres como víctimas del pecado social, entendido como el sistema estructural que mantiene la injusticia y la opresión4, supuso un fuerte respaldo para los movimientos emancipatorios en un continente en que la institución eclesiástica gozaba de gran autoridad moral. Así, tanto la implicación directa de miembros del clero en movimientos de izquierda (incluso en movimientos guerrilleros) como el respaldo moral que muchos seglares católicos sintieron en esta nueva corriente teológica, sirvió de vía de difusión para las ideas de emancipación de los pueblos latinoamericanos.

¿Y qué estaba sucediendo en Chile? Durante los largos años sesenta chilenos (1958-1973), los tradicionales “tres tercios” del mapa político nacional reflejaban la normalidad constitucional de una sociedad que parecía ir escorándose progresivamente hacia la izquierda, pasando de la victoria de Alessandri en el 58 (con apoyo del Partido Liberal y el Partido Conservador) a la de Frei Montalva (Democracia Cristiana, 1964) y la de Allende (Unidad Popular, 1970). Pero ese equilibrio se daba en un contexto internacional y panamericano que, como hemos visto, era de creciente bipolaridad. El planeta vivía inmerso en la Guerra Fría, y esa fractura también había permeabilizado a Chile.5 El país se fue haciendo cada vez más binario: izquierda contra derecha, comunistas (así eran considerados, con muy poco rigor ideológico, todos las personas

3 II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Medellín, 1968.

4 Documento de Puebla, III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, Puebla, 1979, puntos 1257-1265.

5 Harmer, Tanya y Riquelme, Alfredo, Chile y la Guerra Fría global. Santiago, RIL Editores, 2014.

y grupos no alineados con la hegemonía de Washington) contra anticomunistas.

Igual que sucedía en otros países, la década de los sesenta también fue un periodo de modernización y cambio social en Chile6, muy marcado por el desarrollo de la cultura de masas y el éxodo rural. Tras su victoria en las elecciones presidenciales de septiembre de 1964, Eduardo Frei Montalva desplegó su programa de gobierno, la llamada “revolución en libertad” progresista pero declaradamente antimarxista. Sus dos proyectos más importantes fueron la chilenización del cobre (1966)7 y la Reforma Agraria (1967)8, aunque las expropiaciones de tierras se habían iniciado con anterioridad, empujado por las movilizaciones en el campo y las presiones de Estados Unidos para la solicitud de ayudas. También promovió una reforma educativa que garantizara el acceso a la enseñanza básica (extendida a ocho años). Las huelgas universitarias, tanto en la Pontificia Universidad Católica de Chile como en la Universidad de Chile dieron lugar a hondas transformaciones en el ámbito de la educación superior logrando, entre 1967 y 1969, acuerdos y leyes de reforma universitaria.

Más allá de su voluntad reformista, el balance del gobierno de Frei fue manifiestamente mejorable: ni los salarios crecieron a la par

6 Estas transformaciones son especialmente visibles a través del estudio de las culturas juveniles. Cfr. eg. González, Yanko, “Primeras culturas juveniles en Chile: Pánico, malones, pololeo y matiné”, Atenea, nº 503 (2011), pp. 11-38, https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622011000100002 y Barr Melej, Patrick, “Hippismo a la chilena: juventud y heterodoxia cultural en un contexto trasnacional (1970-1973)”. En Purcel, Fernando (coord..): Ampliando Miradas: Chile y su historia en un tiempo global. Santiago. RiL Editores/Universidad Católica. 2009.

7 Ley 16.425, enero de 1966. En virtud de esta ley, el Estado entraba como accionista en las principales empresas mineras que operaban en el país, en un proceso pactado con los empresarios.

8 Para un estudio en profundidad del desarrollo de la Reforma Agraria en Chile, véase Garrido, José; Guerrero, Cristián y Valdés, María Soledad, Historia de la reforma agraria en Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 1988. Para un análisis con perspectiva de género, Tinsman, Heidi, La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena. Santiago, LOM, 2009.

que los precios, ni se controló la inflación, ni se paliaron los efectos más negativos del latifundismo chileno; aunque la reforma agraria del gobierno de la Democracia Cristiana, sí tuvo importantes consecuencias. Parece poco discutible, además, que la frustración de las expectativas alentó la radicalización tanto en la derecha como en la izquierda.

En las presidenciales de septiembre de 1970, Salvador Allende, candidato de la Unidad Popular (coalición formada por el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical y el MAPU) fue el más votado, aunque con una victoria ajustada: votaron por él el 36% de los electores frente a un 35% que votó por Alessandri. El programa de Allende, denominado “Vía chilena al socialismo” pretendía realizar los cambios estructurales necesarios, siempre pacíficos, para establecer un régimen socialista, aunque manteniendo un escrupuloso respeto a la institucionalidad democrática y sin violentar el marco constitucional. El proyecto, no exento de contradicciones, generaba ilusión, pero también desconfianza, tanto entre compañeros de izquierdas como, por motivos diferentes, entre la oposición y las potencias internacionales.

Allende insistía en el cariz revolucionario de la vía chilena frente a los compañeros que lo tachaban de mero reformista, repitiendo que su misión era conducir a Chile al mismo destino final al que había llegado Cuba, con Fidel Castro al mando. Sin embargo, aun reconociendo la importancia de la lucha del pueblo cubano, insistía también en que la herencia de Cuba no es realidad de Chile; que nosotros tenemos que hacer nuestro propio camino. (…) Él [Fidel] tiene consciencia y sabe que lo que hacemos nosotros es una revolución de acuerdo con nuestra realidad [aplausos] y por eso es que está presente el compañero y amigo, jefe de la Revolución cubana.9

9 Castro, Fidel, Fidel en Chile: textos completos de su diálogo con el pueblo. Santiago, Quimantú, 1972.

Su interlocutor en este diálogo, Fidel, solo reconocería el carácter revolucionario de Allende después de muerto. Fidel Castro sostuvo, en el homenaje al líder chileno el 28 de septiembre de 1973 en La Habana, que este había comprendido finalmente cuál era la vía correcta; que se había arrepentido de haber afirmado que se podía alcanzar el socialismo sin tener que empuñar las armas. Conclusión: Allende había muerto como un guerrillero.10

En el extremo opuesto, para el gobierno norteamericano no había duda alguna del carácter comunista y revolucionario del gobierno chileno, ajeno a los intereses de Washington. La administración Nixon trató de impedir su victoria aunque, tras fracasar en su intento, siguió trabajando para desestabilizar al gobierno electo. Hemos sabido después, gracias al testimonio de quien fuera en aquel momento embajador de Washington en Santiago, Edward Korry, cómo se temía en la Casa Blanca el que la llamada Vía chilena al Socialismo no fuera sino la puesta en marcha de un amenazante y desestabilizador eje La Habana/Santiago de Chile que permitiera la alianza estrecha entre marxistas chilenos y cubanos. Esto merecía para Washington la condición de amenaza para la seguridad de los Estados Unidos.11

La puesta en marcha de las medidas promovidas por la UP fue acrecentando la polarización en el país. Para unos, era un proyecto de construcción nacional ilusionante que traería un Chile mejor; para otros, la patria estaba amenazada en sus valores más fundamentales. Para una comprensión adecuada del período, es necesario distinguir entre qué intentó ser y qué fue realmente el proceso político chileno.

La propuesta programática proponía un conjunto de reformas estructurales. En primer lugar, la nacionalización de los principales recursos chilenos, fundamentalmente el cobre -que significaba el 75 por ciento

10 Timossi, Jorge, Grandes alamedas. El combate del presidente Allende. Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974.

11 Entrevista a Edward Korry en Guzmán, Patricio, Salvador Allende vive en la memoria, largometraje documental, 2004.

de las exportaciones totales-, pero también el carbón, el salitre, el hierro y el acero. En segundo lugar, la estatización de las grandes empresas industriales, ensanchando el Área de Propiedad Social. En tercer y cuarto lugar, la intensificación de la reforma agraria (profundizando el camino seguido ya por Frei) y la estatización del sistema bancario. La quinta palanca era la que permitiría el control por el Estado de las principales empresas mayoristas y distribuidoras.

Asimismo, se pretendía desarrollar una nueva política distributiva que espoleara tanto la producción como el consumo, al tiempo que se aspiraba a elevar la participación de la ciudadanía en el debate y la actuación políticas. La UP propugnaba, en política internacional, una reorientación de sus relaciones diplomáticas para acercar a Chile al bloque socialista y a los países del Tercer Mundo, al tiempo que se denunciaba con claridad la hegemonía norteamericana en América Latina.

Sin embargo, el gobierno de Allende no fue capaz de desarrollar adecuadamente su proyecto, bloqueado por su situación de mayoría minoritaria en el Parlamento. Las derrotas y los fracasos del gobierno no fueron solo fruto de políticas poco meditadas, obligadas por compromisos electorales o por pugnas internas irresponsables en el seno de la coalición; tampoco puede ponerse el foco únicamente en las presiones de la ultraizquierda por acelerar un proceso político que siempre les parecía insuficiente. Es necesario atender también al creciente rechazo de las medidas del gobierno por una parte de la población, en general, cada vez más movilizada; y, en particular, por sectores de la clase media que habían simpatizado antes con la UP. Además, hay que añadir los efectos del sabotaje y de la subversión, tanto doméstica como foráneas.

Su minoría parlamentaria le impedía llevar adelante el ambicioso programa de nacionalizaciones, lo cual le obligó a utilizar decretos de intervención y requisa. Excepto la Ley de Nacionalización del Cobre, que fue aprobada en julio de 1971 con el apoyo de la DC, la UP recurrió a leyes no derogadas de la década de los treinta, y provocó la airada crítica de la oposición al entender que estas figuras legales estaban pensadas para situaciones de emergencia.

Si esta línea de actuación política nacionalizadora provocó en el gobierno problemas importantes con la oposición política, las expectativas generadas entre sectores partidarios supusieron otro grave problema. Aunque subieron los salarios, la producción nacional no fue capaz de hacer frente al volumen de demanda, con lo que aumentaron las importaciones, generando grandes desajustes de precios, desabastecimiento y una violencia creciente. La crisis económica llevó a la movilización de las clases medias y altas y a la convocatoria de huelgas que obligaron a decretar el estado de emergencia y a incluir a militares en el gobierno, lo que generó una profunda pugna en la coalición. A pesar de la crisis, la UP obtuvo mayor apoyo en las elecciones legislativas de marzo del 73 del que había obtenido en 1970.

La oposición, entonces, trató de desestabilizar al gobierno y, en agosto de 1973, declaró su ilegalidad. Ese mismo mes, tras la dimisión del general Prats, el general Pinochet le sustituye como miembro del gabinete. Allende, ante la insostenible situación del país, conformó un gobierno de salvación nacional y comunicó a sus colaboradores que el 12 de septiembre anunciaría al país la convocatoria de un plebiscito sobre la reforma de la Constitución.

El 11 de septiembre se produce la sublevación militar, el Palacio de la Moneda es bombardeado por la Fuerza Aérea, Allende se suicida en su interior y toma el poder una Junta Militar formada por los generales Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza.

Así pues, el gobierno de la UP fue derrocado militarmente, pero también hay en esa derrota un componente de fracaso, de incapacidad para desarrollar el programa de gobierno prometido sin sobresaltos y, por ello, incapacidad para ampliar el apoyo social al proyecto de la “vía chilena”.

¿Qué dictadura fue aquella?

A sangre y fuego, en el sentido más literal, comenzó una dictadura militar tan larga como brutal. Se trató de una experiencia compara-

ble a otras que conocemos como Dictaduras de Seguridad Nacional (DSN), experiencias tremendamente traumáticas que se produjeron en toda América Latina y, con características muy similares en el Cono Sur, donde por aquellos años encontramos las registradas en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile.

Estas DSN seguían tanto lógicas nacionales como internacionales. Por un lado, ha quedado sobradamente demostrado que los regímenes dictatoriales contaron con apoyo explícito de las sucesivas administraciones norteamericanas para hacerse con el poder y sostenerlo, puesto que los EE.UU. hallaron en la fórmula del apoyo a DNS y movimientos contrainsurgentes un método eficaz para proteger la seguridad hemisférica. Pero, por otro lado, esto no debe llevarnos a pensar en intervenciones en países que no tuvieran ninguna capacidad de agencia. No. En todos aquellos países en que se impusieron las DSN, existía ya un fuerte sustrato anticomunista. Los intereses de Estados Unidos y de estos grupos conservadores confluyeron con relativa facilidad.

Para estas fuerzas conservadoras del orden, la patria se veía acosada por un “enemigo interior”, al que había que detectar y neutralizar porque pretendía acabar con las esencias nacionales, con la religión cristiana y con la propiedad privada. Esa neutralización pasó por el diseño y la ejecución de sofisticados programas de lucha antisubversiva, de “guerra sucia” contra un enemigo invisible, emboscado y difícil de detectar. La detención ilegal, la tortura, la ejecución o la desaparición formarán parte de una acción represiva masiva, una violación sistemática y programada de los DD.HH. que más adelante serán tipificados por la Justicia internacional como Terrorismo de Estado.

El objetivo de los militares durante la ejecución del golpe fue solo el Palacio de la Moneda, no hay alusión a focos de resistencia en ninguna parte. Pese a ello, el golpe se caracterizó por su violencia y su radicalidad, no solo respecto a los que fueron definidos como enemigos y sufrieron desde el primer momento una represión multiforme, sistemática e ilimitada, sino también respecto de la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, que fueron desman-

telados con la misma rapidez con la que el nuevo poder asumía el control de Chile. Los militares que integraron la Junta de Gobierno se auto designaron como titulares de los poderes ejecutivo, legislativo y constituyente. A estos efectos, el derribo del gobierno iría seguido de la disolución del Congreso Nacional y la atribución a la Junta de la facultad de modificar la Constitución mediante sus decretos. Paralelamente, el Poder Judicial se subordinaba a los Comandantes militares. La Contraloría General de la República pasaba a la misma situación, mientras que se disolvía el Tribunal Constitucional.

Se declaró el cese de alcaldes y concejales, a la vez que cada municipio quedó bajo la autoridad de alcaldes designados por la Junta. Las universidades pasaron a manos de militares retirados en su calidad de delegados de la Junta. Los registros electorales fueron quemados. Los medios de comunicación afines al gobierno de la Unidad Popular fueron cerrados y el resto sometido a una férrea censura previa. Los partidos políticos de izquierda fueron proscritos por medio del Decreto-Ley número 77, fundamentado en el hecho de que “sobre el nuevo gobierno recae la misión de extirpar de Chile el marxismo”. Un Decreto posterior, el 78, declaró en receso a todos los partidos no proscritos, incluyendo tanto a la Democracia Cristiana como al derechista Partido Nacional, las dos organizaciones que habían encabezado la oposición al gobierno de Salvador Allende.

El Presidente de la República se había suicidado; los ministros y otros altos cargos del gobierno, así como los parlamentarios y los dirigentes de la izquierda estaban prisioneros, en la clandestinidad o asilados en las embajadas; miles de militantes y simpatizantes de estos partidos llenaban estadios y otros recintos convertidos en campos de prisioneros, en los que serían sometidos a torturas y muchos de ellos asesinados. Ya habían muerto centenares bajo la munición de las tropas que cumplían la amenaza que la Junta Militar había lanzado desde el primer momento: todos aquellos que se resistieran, serían “reprimidos sin contemplaciones”. Como señaló el Informe Rettig,

las Fuerzas Armadas y de Orden consiguieron su objetivo más inmediato -control efectivo del país, sin focos de

acciones armadas de los partidarios del régimen derrocado- en muy pocos días. Se puede decir, verdaderamente, que la resistencia fue mínima; irregular respeto a su ubicación, forma y armamento empleado; descoordinada y sin la menor probabilidad de éxito, ni siquiera en el ámbito local.12

La oposición al nuevo régimen -todo el amplio sector derrotado por el golpe militar-, tuvo, al menos durante los primeros años de dictadura, como único objetivo la supervivencia física y, en el mejor de los casos, la preservación parcial de los aparatos organizativos.13 Los únicos actores discrepantes fueron los organismos de Derechos Humanos vinculados a la Iglesia Católica, lo que le rendirá a esta institución un importante dividendo de prestigio. Lo ocurrido durante esta fase, fundamentalmente en materia de violaciones de los derechos más fundamentales de las personas, gravitará con fuerza sobre la fase terminal.

Así, la fase reactiva, en la tipología de M. A. Garretón para las DSN14, fue dura y rápida. En su siguiente fase, la fundacional, en la que aún existían altas cotas represivas, la dictadura chilena tuvo una importante singularidad respecto a otras dictaduras del Cono Sur: que la Junta Militar evolucionó pronto para convertirse en un gobierno más convencional con un presidente, Augusto Pinochet, que dejó

12 Síntesis del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación, Santiago, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro IDEAS, 1991.

13 Cáceres y Alcàzar, 1998, Op. Cit.

14 Garretón, M.A., “Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur: un balance”, Síntesis I, 1987, pp. 24-39. El politólogo chileno establece cuatro fases para las dictaduras de Seguridad Nacional en la América del Sur: la fase Reactiva, la Fundacional, la de Administración de Crisis Recurrentes y la Terminal. La propuesta presenta similitudes con otra periodización histórica bastante extendida y aceptada, en este caso para Uruguay, que fue establecida por Luis Eduardo González, y luego popularizada por Gerardo Caetano y José Rilla en su Breve historia de la dictadura, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2006. La misma establece tres etapas: 1) La etapa de la dictadura “comisarial”, entre 1973 y 1976; 2) la etapa del “ensayo fundacional”, entre 1976 y 1980 y 3) la etapa de la dictadura “transaccional”, entre 1980 y 1985.

de presidir la Junta colegiada para convertirse en Presidente de la República. Pinochet siguió una ruta bien calculada y ejecutada: de Presidente de la Junta Militar (desde el 11 de septiembre de 1973) pasó a Jefe Supremo de la Nación (en junio 1974), para convertirse en Presidente de la República (en diciembre 1974). Un proceso diferente del argentino o el uruguayo, por ejemplo.

En esta fase, además de la acción represiva, hay una intención de crear, de implementar, una nueva realidad política, social y económica para Chile. El nuevo modelo de economía de mercado implantado por la dictadura significó una ruptura radical con el modelo de desarrollo que había estado vigente antes del golpe. Se produjo una refundación, una revolución capitalista, que tendrá enormes repercusiones sobre los diversos planos de la realidad chilena.

En términos generales, el programa aplicado durante dieciséis años de dictadura significó la híper apertura de la economía al capital internacional, la reorientación de la producción hacia el mercado mundial y la adopción de un enfoque de libre empresa mediante la masiva privatización de los medios de producción, paralela a una drástica reducción de los gastos públicos. Esta transformación estuvo liderada por grupo de economistas jóvenes, unos tecnócratas formados a la Pontifica Universidad Católica de Chile y en la Universidad de Chicago. Los Chicago Boys, como fueron conocidos, lograrán desde 1975 las riendas de la economía chilena, poniendo en práctica los principios económicos neoliberales en su versión más ortodoxa: aplicaron estrictamente el principio de la no intervención estatal en la economía con el objetivo de que el mercado fuera lo más libre posible y, a la vez, mantuvieron una fe integrista en la propiedad privada.

En julio de 1977, el general Pinochet anunció un proyecto a largo plazo de lenta democratización -una “democracia protegida”, se afirmaba-, además de un proceso de institucionalización del régimen, marcando unas etapas que concluirían con lo que él entendía como normalización. Un reducido grupo de juristas había trabajado redactando una nueva Constitución de perfil marcadamente autoritario. Entre otras cosas, la nueva carta magna, que sería aprobada sin las

mínimas garantías democráticas en 1980, establecía una Presidencia de amplios poderes y ocho años de mandato, un Congreso de poderes limitados y con un tercio de los senadores no electos sino designados, así como varios mecanismos institucionales que tendrían que garantizar la influencia militar en los ejecutivos del futuro.

A inicios de la década de los 80 la economía nacional entró en crisis (se inicia aquí la tercera fase señalada por Garretón: administración de crisis recurrentes) y el gobierno hubo de iniciar una política de estabilización con la ayuda del FMI, con re-privatizaciones que lograron volver a generar crecimiento económico. A pesar de todo, y por primera vez en años, se produjeron las primeras protestas ante la persistencia de bajos salarios y altas tasas de paro, protestas que fueron reprimidas violentamente. Desde 1985, las fuerzas de oposición alcanzaron un Acuerdo Nacional contra la dictadura. Tras intentos vanos por desgastarla, se optó por participar en el plebiscito de 1988 sobre la continuidad de Pinochet, aunque ello supusiera reconocer de facto la Constitución de 1980.

En octubre del 88, el NO ganó en el plebiscito. La dictadura, en su fase terminal, asistió a una revitalización de la sociedad civil y a la alianza de toda la oposición en la Concertación de Partidos por la Democracia, que logró la victoria en las elecciones de diciembre de 1989.

Finalizaba así la larga, feroz y cruenta dictadura del general Augusto Pinochet. Una dictadura que, según el Informe Rettig, dejó un total de víctimas mortales de 2.920 personas (para 14 millones de habitantes en 1994) entre 1973 y 1990. De este conjunto de personas, la Comisión se formó convicción de 2.279 casos -2.115 víctimas de violación de los derechos humanos y 164 víctimas de la violencia política-, mientras que no pudo clasificar de forma fehaciente otros 641 casos. De las 2.115 víctimas de las que se reunió suficiente documentación como para afirmarlo, hay un total de 957 desaparecidos, es decir, el 45,2 por ciento de los casos.

La relación entre historia y memoria tiene un abordaje complejo. Ambas se reconocen como regímenes lícitos de aproximación al pasado, de narración del pasado, pero tienen unos objetivos distintos y, por ende, emplean unos lenguajes y unas herramientas también distintas. Los relatos de memoria no siguen necesariamente los criterios ni las convenciones de la disciplina histórica, pues han tendido a priorizar en su relato la subjetividad, la identificación del yo narrativo, así como la fragmentación del relato y su carácter restaurativo o reivindicativo. Esto plantea algunos problemas en la búsqueda de una mejor comprensión del pasado:

(...) el ‘deber de memoria’ induce una relación afectiva, moral, con el pasado, poco compatible con la puesta en distancia y la búsqueda de inteligibilidad que son el oficio del historiador. Esta actitud de deferencia, de respeto congelado frente a algunos episodios dolorosos del pasado puede hacer menos comprensible, en la esfera pública, a la investigación que se nutre de nuevas preguntas e hipótesis. Del lado de la memoria, me parece descubrir la ausencia de la posibilidad de discusión y de confrontación crítica, rasgos que definirían la tendencia a imponer una visión del pasado.15

Beatriz Sarlo coincide con esa falta de confrontación crítica para los relatos de memoria: “Los discursos de la memoria, tan impregnados de ideologías como los de la historia, no se someten como los de la disciplina histórica a un control que tenga lugar en una esfera pública separada de la subjetividad.”16 Aunque también admite que es legítimo que a los discursos de la memoria puedan permitírseles libertades que no se le permiten al discurso histórico:

15 Guivarc’h, Didier, “La mémoire collective. De la recherche à l’enseignement”, Cahier d’histoire immediate, 22 (2002), pp. 101-122.

16 Sarlo, Beatriz, Tiempo pasado: Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, p. 93.

El testimonio puede permitirse la anacronía, ya que se compone con lo que un sujeto se permite o puede recordar, lo que olvida, lo que calla intencionalmente, lo que modifica, lo que inventa, lo que transfiere de un tono o género a otro, lo que sus instrumentos culturales le permiten captar del pasado, lo que sus ideas actuales le indican que debe ser enfatizado en función de una acción política o moral en el presente, lo que utiliza como dispositivo retórico para argumentar, para atacar o defenderse, lo que conoce por experiencia y lo que conoce por los medios, que se confunde, después de un tiempo, con su experiencia, etcétera, etcétera.17

Efectivamente, el testimonio individual es subjetivo, pero puede complementarse con otros para ofrecer un relato colectivo que, desde la intersubjetividad, proponga una imagen más inteligible del pasado. Así, aunque sigue sin compartir plenamente los objetivos de la ciencia histórica, el relato de memoria encuentra más puntos en común con el relato histórico, puesto que hoy, desde el paradigma posmoderno, los historiadores asumimos la inevitable subjetividad del conocimiento histórico y la imposibilidad de acceder a un conocimiento objetivo y total del pasado. El historiador no puede acceder a la realidad pasada sino a través de una mirada (la propia, la de las fuentes…), es decir, se tratará siempre de un conocimiento mediado. Con ello no queremos indicar, como han sugerido algunos ensayos motivados por el “giro lingüístico” de la historia, que la historia y su estudio sean una entelequia de ficción.18 Pero sí sostenemos que, en cierta medida, todos los relatos sobre el pasado son aproximaciones fragmentarias que construyen un relato sobre éste y lo dotan de significado. Pasado y conocimiento del pasado son dos realidades distintas. Sin caer en el escepticis-

17 Ibid., p. 79-80.

18 En su influyente ensayo, Hayden White planteaba la ficcionalidad de la historia como un discurso imaginario basado en los acontecimientos reales del pasado. White, Hayden, El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona, Paidós, 1992.

mo radical de creer que conocer el pasado es imposible, sí entendemos que lo máximo a lo que podemos aspirar es a reconstruirlo de forma parcial e intersubjetiva. Por tanto, aunque historia y memoria son dos regímenes distintos de aproximación al pasado, comparten más de lo que muchas veces estamos dispuestos a reconocer desde la disciplina histórica.

Trascendidos los relatos individuales, la memoria es también una construcción cultural y, por tanto, se transforma, depende de su momento de producción, del contexto cultural, pues los testimonios siempre resignifican el pasado desde el propio presente. La memoria busca dotar de sentido a procesos históricos pero, al igual que la ciencia histórica, lo hace inevitablemente desde las necesidades y cosmovisiones del momento presente. Por tanto, al analizar la(s) memoria(s) sobre la dictadura chilena observaremos esas transformaciones, esas re-significaciones.

A grandes rasgos, y siguiendo las categorizaciones de L.A. Romero para la dictadura argentina y la de Steve Stern para la chilena19, nosotros identificamos cuatro grandes grupos o cuatro grandes memorias sobre la dictadura: a) la Memoria reivindicativa de la dictadura: en este relato, el país estaba abocado a una guerra civil, y Pinochet la evitó al tiempo que modernizó Chile. Por tanto, Pinochet sería, en esta memoria, un personaje reivindicable, un héroe patrio; b) la Memoria Dramática de las víctimas directas: en esta, Chile fue un infierno, y los responsables no han pagado por ello. De esta se deriva una Memoria Militante que propicia la politización partidaria del pasado reciente como arma antisistema (democrático). Desde este planteamiento, la actual democracia solo sería la misma dictadura anterior, pero disfrazada, puesto que no ha habido castigo ni reparación y porque el país mantiene el mismo texto constitucional que en dictadura; c) la Memoria del superar sin olvidar: Hay que

19 Vid. Stern, S. “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 1973-1998), en Jelin, E. (Comp.): Las conmemoraciones: las disputas en las fechas ‘infelices’, Madrid, Siglo XXI Editores, 1998, pp. 11-33. También, Romero, L. A. (2006): “El pasado que duele y los dilemas del historiador ciudadano”, en http://www. unsam.edu.ar/escuelas/politica/centro_historia_politica/romero/Criterio.pdf.

conocer a fondo el horror, recordar, honrar y resarcir en todo lo posible a las víctimas, pero mirando hacia el futuro; d) Memoria del Silencio, la que pretende evitar peligros: es mejor no hablar del pasado, porque puede volver el enfrentamiento, y todos tienen cosas que callar.

Durante los años 90, la memoria reivindicativa de quienes recibían con vítores al antiguo dictador convivió con la memoria dramática y, especialmente, la memoria del superar sin olvidar que parecían apuntalar los informes de las comisiones de verdad. La celeridad con que se emitió el informe Rettig muestra la voluntad firme de abordar el pasado conflictivo, pero también el deseo de dar la etapa por concluida, en contraste con los plazos de la Comisión Valech.

A medida que avanzaba el siglo XXI, las reivindicaciones de la dictadura quedaron más relegadas al ámbito privado. En lo referido a la Memoria Militante, esta ha cobrado fuerza especialmente en períodos de crisis, de descontento social y de desafección política. Frente a una visión de la transición chilena como un proceso modélico, en la última década han crecido las voces que señalaban las limitaciones del proceso y las pervivencias de la dictadura en el Chile actual, tanto en el modelo económico como en los ámbitos legislativo y judicial. A este respecto, la influencia de los nuevos movimientos sociales latinoamericanos que desde mediados de los noventa, pero especialmente inicios de los dos mil, han denunciado las profundas desigualdades en el continente y la falta de protección social para muchos ciudadanos, ha sido clave para mostrar los fallos de las democracias latinoamericanas y la necesidad de profundas reformas. El estallido social de octubre de 2019, multicausal, tiene sin embargo conexión con todo esto. Los relatos del pasado y, sobre todo, las promesas de futuro y las expectativas no cumplidas han sido uno de los factores determinantes en el accionar político.

Como ha señalado nuestro compañero Javier Esteve, una parte de los manifestantes participó del estallido movida por la perspectiva de obtener mejoras a corto plazo que, de no verse satisfechas, harían que los votantes volvieran a posar sus ojos en partidos tradicio-

nales20, como efectivamente ha sucedido en las elecciones de 2023. Sería un error, sin embargo, asociar todo el crecimiento actual de la extrema derecha a una memoria reivindicativa de la dictadura. Aunque existen, efectivamente, discursos que se vanaglorian los éxitos económicos de los Chicago boys y que miran con nostalgia a un pasado autoritario, la mayor parte del electorado que ha optado por opciones de extrema derecha lo ha hecho pensando en preocupaciones presentes. Es cierto que puede existir el peligro de que se normalicen discursos apologéticos de la dictadura amparados en la falta de horizontes presentes, por ello es necesario garantizar, en primer lugar, la eficacia social de la democracia chilena y, en segundo lugar, una divulgación histórica de calidad que ofrezca una visión completa de lo que significó la dictadura de Pinochet.

Barr Melej, Patrick. “Hippismo a la chilena: juventud y heterodoxia cultural en un contexto trasnacional (1970-1973)”. En Purcel, Fernando (coord..): Ampliando Miradas: Chile y su historia en un tiempo global. Santiago. RiL Editores/Universidad Católica. 2009.

Caetano, Gerardo y Rilla, José. Breve historia de la dictadura, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2006.

Castro, Fidel. Fidel en Chile: textos completos de su diálogo con el pueblo. Santiago, Quimantú, 1972.

Esteve, Javier. “Chile y España: transiciones cuestionadas”. En Artaza, Pablo et al. Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago. Universidad de Chile. 2019. pp. 85-92.

Garretón, M.A. “Proyecto, trayectoria y fracaso de los regímenes militares en el Cono Sur: un balance”, Síntesis I, 1987, pp. 2439.

20 Esteve, Javier, “Chile y España: transiciones cuestionadas”. En Artaza, Pablo et al. Chile despertó. Lecturas desde la Historia del estallido social de octubre. Santiago. Universidad de Chile. 2019. pp. 85-92.

Garrido, José; Guerrero, Cristián y Valdés, María Soledad. Historia de la reforma agraria en Chile. Santiago, Editorial Universitaria, 1988.

González, Yanko. “Primeras culturas juveniles en Chile: Pánico, malones, pololeo y matiné”, Atenea, nº 503 (2011), pp. 11-38, https://dx.doi.org/10.4067/S0718-04622011000100002

Guevara, Ernesto. El libro verde olivo. México DF, Diógenes, 1970.

Guivarc’h, Didier. “La mémoire collective. De la recherche à l’enseignement”, Cahier d’histoire immediate, 22 (2002), pp. 101-122.

Guzmán, Patricio. Salvador Allende vive en la memoria, largometraje documental, 2004.

Harmer, Tanya y Riquelme, Alfredo. Chile y la Guerra Fría global. Santiago, RIL Editores, 2014.

Romero, L. A. (2006): “El pasado que duele y los dilemas del historiador ciudadano”, en http://www.unsam.edu.ar/escuelas/ politica/centro_historia_politica/romero/Criterio.pdf.

Sarlo, Beatriz. Tiempo pasado: Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, p. 93.

Stern, S. “De la memoria suelta a la memoria emblemática: hacia el recordar y el olvidar como proceso histórico (Chile, 19731998), en Jelin, E. (Comp.): Las conmemoraciones: las disputas en las fechas ‘in-felices’, Madrid, Siglo XXI Editores, 1998, pp. 11-33.

Timossi, Jorge. Grandes alamedas. El combate del presidente Allende. Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 1974.

Tinsman, Heidi. La tierra para el que la trabaja. Género, sexualidad y movimientos campesinos en la Reforma Agraria chilena. Santiago, LOM, 2009.

White, Hayden. El contenido de la forma. Narrativa, discurso y representación histórica. Barcelona, Paidós, 1992.

David Aceituno Silva Instituto de Historia

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso

Resulta cada vez más evidente que narrar el pasado no es exclusivo de los historiadores.1 En el espacio público encontramos narrativas que buscan describir lo que sucedió de maneras muy diversas, desde miradas ficcionales, testimoniales hasta políticas. Estas narrativas resurgen o aumentan cuando aquel pasado que se busca describir o analizar es controversial. Como señala Pedro Güell, estos discursos nos sitúan:

“(…) en un espacio social, con subdivisiones reconocibles, poblado de entidades ontológicamente identificables y estables, con determinadas relaciones entre ellas, y en el que toman lugar determinados procesos. Tales procesos ocurren desplegándose en una dimensión temporal que el relato traza, delimitando un pasado relevante y proyectándose hacia diferentes formas de futuros posible.”2

1 McCullagh, Behan. “The Truth of Historical Narratives”. History and Theory, Vol. 26, No. 4. 1987. pp. 30-46.

2 Guell, Pedro. “En Chile el futuro se hizo pasado: ¿Y ahora cuál futuro?”, en: VV.AA, El Chile que viene. De dónde venimos, Dónde estamos y a dónde vamos, Santiago, Ediciones Universidad Diego Portales. 2009. p. 22.

Los estudios históricos se han volcado también sobre la comprensión de estas narrativas complejas. Los textos que ingresan al espacio público buscando dar explicaciones del pasado, en especial aquellos de carácter testimonial, han comenzado a ser estudiados con mayor atención, como ha venido sucediendo por ejemplo para el caso chileno, con los trabajos de Cristina Moyano y lo que denomina las “narrativas del malestar”3 que analiza el conjunto de narrativas críticas de la transición chilena, durante la década de los 90. En su investigación deja en claro, que al estudiarlos se debe considerar la dualidad existente, al señalar:

“(…) estas narrativas sociopolíticas que circularon en los años 90 no solo vinieron a tratar de hacer comprensivo el paso de un régimen dictatorial a otro democrático formal en nuestro país, sino que también organizaron los horizontes temporales para disputar el presente de un espacio más amplio como lo fue el latinoamericano, en particular para los intelectuales de izquierda.”

Esta perspectiva de la historia intelectual reviste suma importancia para el momento actual4, ya que se ha venido desplegando nueva literatura sobre el pasado5, en especial de carácter autobiográfico. Lo que de seguro tendrá, en algún grado, impacto en lo que se dice en el espacio público sobre el pasado.

3 Moyano, Cristina “Cartografía genealógica de las “narrativas del malestar”: El Chile de la transición entre 1990-1998. Revista de Historia. N° 28, vol. 1. Enero-Junio. 488. 2021.

4 Jablonka, Ivan. La historia es una literatura contemporánea. Manifiesto por las ciencias sociales. Buenos Aires. Pons Horacio. Fondo de Cultura Económica, 2016.

5 Aceituno, David. “Golpe de Estado e Historia pública: la batalla por las narrativas sobre el pasado durante la postdictadura chilena” CUHSO. Vol. 33. Nº2. 2023 pp. 44-65

1. La biografía y la autobiografía como problema histórico

La biografía y la autobiografía resultan ser uno de los géneros más antiguos y puede caber tanto dentro del género literario como del historiográfico. En general, han ocupado poco espacio en los estudios históricos más recientes, siendo una forma de investigación que, aunque tuvo mayor preocupación hace varias décadas, tras algunos años de olvido durante los últimos años ha estado siendo recuperada6 de diversas maneras.7

En un estudio de los años ochenta del siglo XX se ofreció una clasificación del género que establece al menos cuatro periodos para este tipo de escritura.8 El primer periodo de auto-explicación histórica reúne las autobiografías que van desde lo escrito por Agustín a las del siglo XVIII. Se caracterizan por que buscan narrar con “objetividad y verdad” lo que habían vivido. El segundo periodo que vendría a ser de “auto-investigación filosófica” que es principalmente ilustrada, en la que junto a la narración histórica agrega apreciaciones filosóficas o de cosmovisión sobre su experiencia vital. El tercer periodo, sería de “autoexpresión poética”, y que se corresponde con el Romanticismo en este caso la biografía no sólo un relato histórico de su pensamiento, sino que se vuelve más íntima y persona, además de subjetiva, llegando incluso a la “auto-invención poética” que se corresponde con un o periodo, donde la autobiografía se completa con ficción siendo más cercana a la expresión literaria de la novela. En este sentido, su evolución pasaría de un relato que buscaba la “objetividad” a uno que va adquiriendo grados de subjetividad que

6 Peña Pérez, Francisco. “El renacimiento de la biografía”, Edad Media. Revista de Historia, 5. 2002. Pp. 39-66

7 Douglas, Kate and Barnwell, Ashley. Research Methodologies for Auto/biography Studies. USA. Routledge. 2019: Gilmore, Leigh, The Limits of Autobiography: Trauma and Testimony. Ithaca: Cornell University Press, 2001; Benstock, Shari (ed.) The Private Self: Theory and Practise of Women’s Autobiographical Writings. USA: University of North Carolina Press, 1988. VV.AA. La autobiografía y sus problemas teóricos : estudios e investigación documental Barcelona. Anthropos. Editorial del Hombre. 1991

8 Spengemann, William C. The Forms of Autobiography: Episodes in the History of a Literary Genre, New Haven, Yale University Press, 1980

lo acercan a otras manifestaciones literarias y no se vincularían exclusivamente con la Historia.

Esto coincide, en algún caso, con la mirada que muchos historiadores han tenido hacia la biografía y la autobiografía debido a que serían textos que representan una mirada parcelada o privilegiada sobre el pasado, en tanto son escritos sobre o por sujetos amados u odiados, pero que son utilizados como referencias en esa sociedad, siendo aquellos que representan determinados valores que son los que buscan ser destacados. Efectivamente, si uno analiza metodológicamente las biografías estas presentan limitaciones que le son propias, por ejemplo, son imparciales desde el momento en que se elige un personaje por sobre otro, a su vez, están centradas narrativamente en el sujeto de la biografía. Por tanto, el historiador a la hora de analizar un trabajo biográfico que podríamos llamar tradicional, parte desde estos prejuicios, aunque son estos mismos “prejuicios” los que han llevado a grandes historiadores a reescribir biografías buscando respuestas a sus preguntas, tal como sucedió, por ejemplo, con el caso de Prat.9

Existe también otro tipo de biografía que es denominada “crítica” y que parte de la idea de que todos los seres humanos merecen ser biografiados, independientemente si ejecutan proezas, acciones o hazañas. Esta biografía según señala Velásquez “no estaría anclada en el poder, ni hace referencia obligada a los sujetos destacados (…) se encuentran en la base y no en el vértice de la pirámide.”10 Lo relevante de este tipo de biografía sería que cumplen el papel de vaso comunicante entre el individuo y la sociedad. El individuo, es el resultado de la sociedad en que vivió, del medio, del contexto. La biografía permite ver al individuo en la sociedad y a la sociedad en el individuo. De ahí que las narrativas de estos testimonios pueden ser relevantes a la hora de comprender nuestro pasado.

9 Sater, William F. La imagen heroica en Chile. Arturo Prat, un santo secular. Centro de estudios bicentenario. 2005.

10 Velásquez, Edgard. “La biografía y la investigación de la historia regional.” Revista de Historia, año 15, vol. 15, 2005. pp. 53-69

Las biografías poseen algunas dificultades metodológicas, como hemos visto, lo que hace que algunos historiadores prefieran no abordarlas, pero la complejidad aumenta con las autobiografías.11 Si bien, se han utilizado durante muchos años como una fuente histórica, también han sido objeto de estudio de la investigación literaria. En su elaboración, se entrecruzan dos géneros, la autobiografía y la memoria siendo más bien cuestiones estéticas las que las diferencian (un pondría el acento en los hechos y los otros en la personalidad, por ejemplo).12 Según el crítico francés Lejeune, citado por Durán, la autobiografía es el “relato retrospectivo en prosa que una persona real hace de su propia existencia, poniendo énfasis en su vida individual y, en particular, en la historia de su personalidad.”13 En este sentido, vale la pena las consideraciones que el propio Durán realiza sobre el trabajo con autobiografías:

“(…) se trata de una fuente de información compleja y no siempre fácil de interpretar, pero los principales riesgos de su manejo residen en desconocer la naturaleza de su funcionamiento literario e ideológico. Existe la creencia de que las autobiografías son obras fáciles, porque no suelen practicar el experimentalismo formal, tienden a una escritura sencilla y directa, a una estructura cronológica y lineal, etc. Esto es casi siempre es así en el plano formal y estilístico, pero en cambio en el plano ideológico y de las mentalidades, la autobiografía ofrece una aplicación muy retorcida de las ideas acerca de la identidad individual, de la historia, de la representación literaria de la realidad, del papel del individuo en su entorno social, de la fiabilidad de la memoria, etc.”14

11 Carreras Panchón, Antonio. “La biografía como objeto de investigación en el ámbito universitario. Reflexiones sobre un retorno”. Asclepio. Vol. LVII. 1. 2005

12 Durán López, Fernando. “La autobiografía como fuente histórica: problemas teóricos y metodológicos”. Memoria y Civilización. 5. 2002. pp. 153-187.

13 Lejeune, Philippe. “El pacto autobiográfico y otros estudios” en: Durán López, Fernando. La autobiografía como fuente histórica: problemas teóricos y metodológicos. Megazul-Endymión. Madrid, 1994. p. 50

14 Durán López, Fernando. La autobiografía como fuente histórica: problemas

Finalmente, el uso que se le puede dar a la narración biográfica o autobiográfica es amplio. Como hemos visto en ella, aunque pueden desplegarse aspectos textuales cercanos a la literatura, es justamente esa ficción la que enriquece el relato, transparentando intereses psicológicos que a veces son ocultos a estudios históricos más formales. Por tanto, sigue siendo muy importante recuperar memorias biográficas que añaden una capa más vívida a los estudios del pasado.15

2. Nueve narraciones, nueve miradas del pasado

En este capítulo proponemos nueve miradas sobre el golpe, nueve miradas de actores directos e indirectos que haciendo uso de su memorias y recursos reconstruyen los acontecimientos desde su experiencia personal. Dos de estas narraciones corresponden a personas vinculadas a la derecha o sea más cercanas al Régimen dictatorial, tres vinculadas al centro político y cuatro personas identificadas o militantes de izquierda. Los libros fueron publicados entre el año 2009 y el 2023. Siendo varios de ellos del año 2013 en un momento en que se conmemoraban los 40 años del golpe de Estado. Esta es una primera mirada a las autobiografías, por tanto, es principalmente descriptiva, lo que invita en un futuro próximo a dar miradas más profundas o analíticas sobre estas narrativas vinculadas a la memoria personal de sus autores.

2.1. Narrativas o memorias autobiográficas desde la derecha política y los militares

Las autobiografías que presentamos en este grupo son la de Sergio Diez, titulada “Reflexiones sobre la constitución de 1980. 50 años de teóricos y metodológicos. MyC,S, p. 187. 2002.

15 Aurell, Jaume. Historians Autobiographies as Historiographical. Inquiry A Global Perspective Elements in Historical Theory and Practice. Cambridge University Press. Cambridge. 2022.

un actor y testigo de la vida política chilena”16 publicado el año 2013 y el texto de Gabriela García de Leigh “La versión jamás contada, Leigh el general republicano”17 del año 2017. Este último, aunque editado por su mujer se refiere a las grabaciones realizadas durante su participación en la junta, por lo que están presentes sus palabras acerca del periodo en “tiempo real”.