ÍNDICE

EMPRESA PERIODÍSTICA EL OBSERVADOR

“La Verdad más que un valor es una actitud ante la vida”

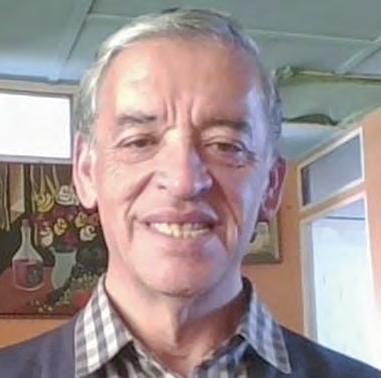

RobeR to S ilva b ijit

Fundador y Presidente del Directorio:

Roberto Silva Bijit

Director: Roberto Silva Binvignat

Jefe de Informaciones: Gabriel Abarca A.

Diagramación: Marcelo Barros S.

Mitzi Valenzuela S.

Arte:

Vinka Saavedra D. Pamela Pérez R.

PUBLICIDAD

Jefa de Ventas: Alejandra Cabezas Hill acabezas@observador.cl

Coordinadora Comercial: Verónica Tapia H. ventasquillota@observador.cl Fono: (34) 2342210 Casa Matriz Quillota

en

Editorial y Saludos

La historia de cómo “El Observador” se transformó en un medio confiable

Roberto Silva Bijit: el corazón porfiadamente independiente del periodismo local

Pancho Sazo sobre Música Ensamble: “Dedican su arte y su existencia a transformar el mundo”

Crónica de una cima: la lección que me dejó el ascenso a La Campana

Quillota en los recuerdos de Carlos Caszely: tortillas de rescoldo, pesca en el río y un escape a la vida capitalina

“Del genocidio al Estado Palestino”: el libro que busca reconstruir la memoria y proponer caminos hacia la paz

El importante Tratado de Altamar de la ONU del que Valparaíso podría ser sede

Cuando un conde francés anunció su visita: detalles inéditos de la tragedia del poblado minero de El Cobre

De Colombia a Los Andes: la historia de un matrimonio que conquistó el paladar del valle

La memoria de una ciudad en tiempos de desborde: la historia del ruco de Sara

Vera Scholz, la agrónoma enamorada de Ocoa y el Parque Nacional La Campana

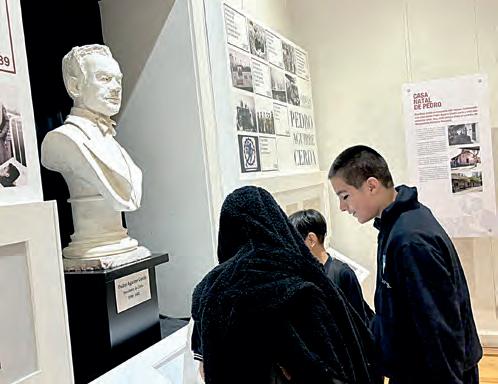

La casa de un Presidente que hoy promueve el patrimonio, la historia y la cultura del Valle del Aconcagua

Psicólogo Javier Villar Chandía: “Hay personas que están sufriendo en silencio"

Potenciar vías alternativas a Av. 21 de Mayo y recuperar la Poza Cristalina: así se proyecta La Cruz para los próximos años

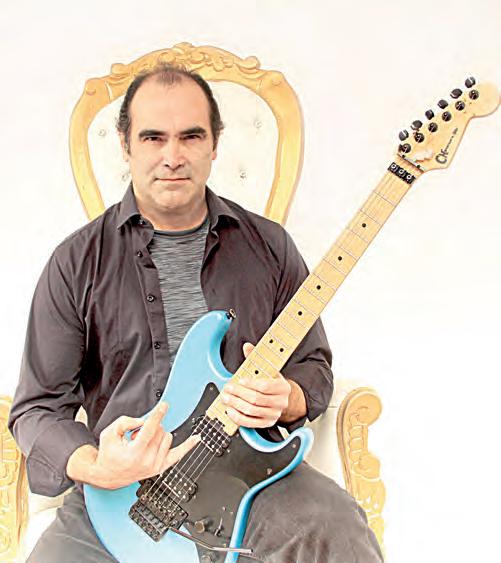

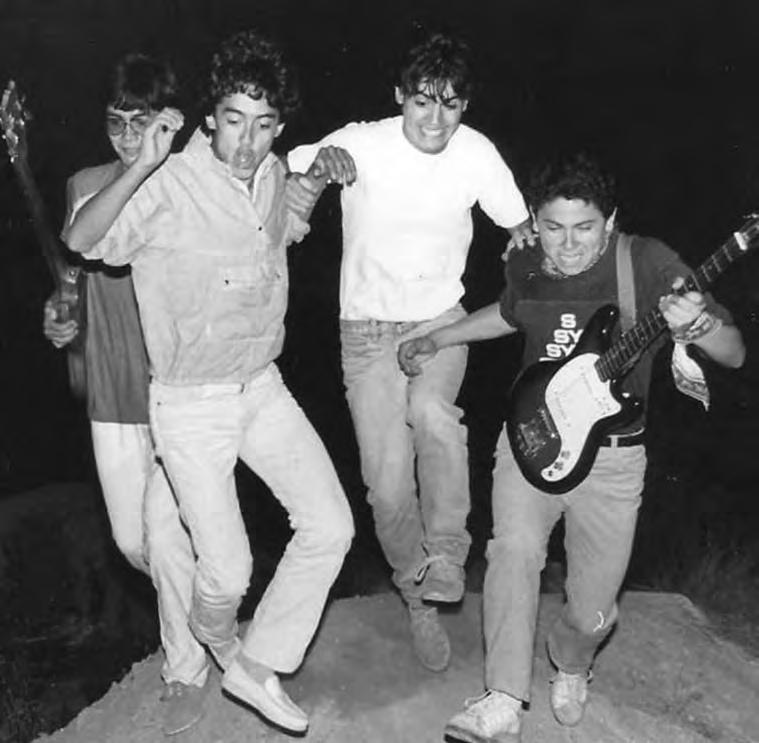

Alejandro Silva: el día que el mejor guitarrista de rock chileno tocó en Quillota

Carnes & Cecinas Venezia: 55 años de tradición a través de sus trabajadores

¿Cuáles son los dulces favoritos de los liguanos?

Calu’s Maqui: el arduo trabajo detrás de un sour con sabor a identidad limachina

Club Deportivo “Iván Mayo”: por más de ocho décadas reconociendo al crack de San Luis que triunfó en Argentina

Mazumi: la mujer que sueña con conquistar el mercado gourmet convirtiendo la lúcuma en harina

Aldo “Macha” Asenjo: un corazón que late en Villa Alemana

Graciela y Julio: embajadores de Brasil y enamorados de San Felipe

La historia detrás del mito de amor de la Puntilla Sanfuentes de Quintero

Pola Marré: la artesana que lleva el nombre de Limache al mundo

Club Deportivo Manuel Montt: 100 años de historia, identidad y vida comunitaria en el corazón de Petorca

Claudia Sáez: “Me encanta estar en contacto con la gente y llevar contenido”

Un viaje al pasado: cuando la Estación de Cabildo era el corazón del pueblo

Juan Astudillo: el calerano que une hierbas medicinales, fe en Dios y manos sanadoras

La historia de los jóvenes quillotanos que compartieron

La historia del joven deportista sanfelipeño que logró ser campeón latinoamericano y ha participado en dos mundiales

Veintidós jóvenes explican su pasión por la robótica

Guerreras de la cancha: relatos de mujeres que han dejado huella en el fútbol femenino de la zona

Circula

las comunas de: Quillota, La Cruz, San Pedro, La Calera, Hijuelas, Nogales, El Melon, La Ligua, Cabildo, Catapilco, Chincolco, Hierro

Viejo, Petorca, Zapallar, Maitencillo, Papudo, Cachagua, San Felipe, Catemu, Panquehue, Llay Lay, Los Andes, Limache, Olmué, Quilpué, Villa Alemana, Horcón, Loncura, Ventanas, Quintero, Puchuncaví, Torquemada, Laguna, Rungue, Valparaíso, Viña del Mar, Concón.

Algunos de los cariñosos saludos que recibimos por los 55 años

Con motivo de artículos sobre nuestro aniversario N ° 55 en el diario papel y en el diario electrónico y también después de un video en el sitio web observador.cl, hemos recibido muchísimas expresiones de cariño, que agradecemos de todo corazón. Hicimos una rápida selección de los saludos.

Felicidades a todo el equipo que le da vida a El Observador, que sigan con el profesionalismo que los caracteriza. Andrea Pino Valderrama

Felicitaciones por tantos años informando a todos y a todas las quillotanos y alrededores. Luis Rojas Navarro

Muchas felicidades y que cumplan muchos más. Sara Saavedra

Un orgullo para la provincia. Lo he seguido desde la primera edición. Felicitaciones a sus dueños y trabajadores por haber logrado mantener el diario en forma permanente. Santiago Vicentela

Felicidades, feliz aniversario, tuve la oportunidad, invitado por Roberto de conocer esa antigua impresora. Por algún cajón guardo mi nombre hecho en la matriz de plomo (de la linotipia) leíamos las páginas antes de imprimir el periódico para ver si encontrábamos un error. Obvio, la matriz estaba al revés, lindos recuerdos.

Martín Carlos Molina Arancibia

55 años difundiendo las noticias de nuestra comunidad y siendo un activo agente de desarrollo y difusión de todas las actividades de nuestra querida Quillota. Porque aún son unos chiquillos a sus 55 años de vida les deseamos un Feliz cumpleaños y un fuerte abrazo al Diario El Observador de Quillota.

Ricardo Ortiz (Cámara de Comercio de Quillota).

Feliz aniversario y que sean muchos más para que nos siga teniendo al tanto de todo lo que ocurre, no solo en la provincia de Quillota, sino en toda la región, tanto en lo deportivo, cultural, policial, agrícola, educacional y por supuesto: ¡los avisos económicos! Me faltó solo la política.

Roberto Rodríguez

Lo mejor para todos los que integran el diario El Observador, medio local, fiel testigo del desarrollo social y económico de nuestra zona, uniendo a través de la información al sector urbano y rural de cada comuna. Y cómo no recordar… aquella “papitas exclusivas” del recordado Informe Confidencial, que más de alguna vez dieron que hablar y nos tuvieron en la palestra… estimados y estimadas, don Roberto… desde Viña con el respeto de siempre, este comunicador sampedrino, desea felicidad y el mayor de los éxitos en tan importante labor informativa. Saludos. Alejandro Oviedo

Felicitaciones, recuerdo cuando recién comenzó rústicamente, le ayudaba a ordenar las letras de metal y después salíamos a vender en el centro el periódico. Rubén Martínez

Felicitaciones por tantos años acompañándonos e informándonos.

Don Roberto es un tremendo aporte a la historia y cultura de Quillota.

Margarita Rivera

María Baeza

Felicidades, trabajé 11 años alzando el diario. Leticia Díaz

Muchas felicidades en su día de aniversario para mi querido diario quillotano El Observador. Felicidades para el Director y sus trabajadores, que están constantemente informándonos de sus noticias locales y no locales. Muy feliz aniversario, con amor y gratitud de una quillotana que nació tres años después de sus inicios. Ana María Bustos Pizarro

Felicitaciones Roberto Silva Bijit por su visión, ex alumno del IRA, marista, donde fue también profesor de Historia. Juan Carlos Rivera

Mil felicidades y gracias por mantenernos informados. Mario Astudillo

Felicitaciones por darnos a conocer todo lo que pasa en nuestras comunas. Rosa Molina

Felicidades, El Observador es parte y testigo de la historia de nuestro amado Quillota. Con orgullo recuerdo algunas publicaciones de mi autoría. Gracias por toda su interesante información, que abarca toda la provincia y los pormenores de la hermosa Quinta Región. Gloria Codoceo Bravo

Les deseo muchas bendiciones y feliz cumpleaños. Gracias por tenernos informados, les envío un abrazo gigante, desde Nueva Imperial, región de la Araucanía. Jorge Hernán Fernández Carvajal

Muchas felicidades en su día a todos los que integran El Observador y a su Director. María Luisa Figueroa Villagra

Bendita vida, felicitaciones. Lilia Pensamiento

Yo vendí ese diario y con lo que gané me fui a gastar la plata a los juegos Donald del Caracol. Iván Marcelo Plaza Órdenes

Felicitaciones Roberto, recuerdo cuando nació El Observador en esa pequeña imprenta… lindos momentos. Has aportado mucho a nuestra querida Quillota y no tengo dudas lo seguirás haciendo.

Maritza Gómez de Segura

Yo soy parte de su fundación. Tenía 24 años. Felicidades. Luis Rodríguez

Felicidades…un abrazo a Roberto, ex vecino y amigo de años. Lindos recuerdos de don Polo. Julio Carvajal Campbell

Felicitaciones a El Observador, a Roberto Silva Bijit y a su personal. Rafaél Enos Aguirre

Muchas felicidades, que sean muchos años más, desde Utah, Estados Unidos, un abrazo.

Alice J. M.

Felicidades por el aniversario del diario de Quillota. Teresa Leiva Godoy

Muchas felicidades al querido diario El Observador, que cumplan muchísimos años más. Angélica Álvarez

Un abrazo Roberto. Recuerdo que nos hiciste clases en días siguientes en que salió el primer ejemplar y cuán emocionado, orgulloso y feliz estabas. Carlos Alberto Ramírez Arancibia

Muchas felicidades a mi querido diario El Observador. María Cristina Mercado Navarrete

Nos desearon felicitaciones, nos mandaron abrazos y emoticones, deditos para arriba y corazones: Elizabeth Carvajal Tapia, Georgina Moreno Sandoval, Carmen Benavides, Pili Maldonado Arancibia, Lorena Cabrera, Janesita Véliz, Alejandro Burgos (Femacal), Jaime Eduardo Casarotto Guerrero, Rosa Montenegro Rojas, Erika Albornoz, Margarita Campos, Claudia Espinoza Carrasco, Ángelo Yáñez, Claudia González Figueroa, Mariela Donoso, Javier Eugenio Ramírez, Celso Villarroel, Cecilia Vásquez Tralma, María Angélica Alarcón Cortes, Enriqueta Moya Yáñez, Nelson Tapia, Luis Rojas Navarro y Rosa Ibacache.

¡Muchas gracias y sigamos juntos!

Editorial

La importancia de los avisadores

Roberto Silva Binvignat Director

Que lindas y emotivas son las palabras del vocalista de “Congreso”, Francisco Sazo, para referirse al espectacular grupo musical inclusivo “Ensamble”, con quien cantó y compartió hace algunos meses.

O ¿sabía usted que el goleador de la selección chilena Carlos Humberto Caszely, también conocido como el “Rey del metro cuadrado”, pasó parte de su infancia en Quillota?

En Calle Larga se habilitó como museo y espacio artístico, una hermosa propiedad donde vivió el ex presidente Pedro Aguirre Cerda, que nos recuerda lo importante que es la educación como pilar fundamental de la sociedad. Además, interesantes anécdotas revelan los músicos de Fuerza Motriz, cuando hace bastantes años, tuvieron la suerte de compartir escenario en el Colegio Diego Echeverría, con “Los Prisioneros”.

Y qué relevante es la posibilidad de que en Valparaíso pueda estar una sede de Naciones Unidas dedicada a la preservación de los Océanos, como explica el senador Ricardo Lagos Weber.

Todo esto y más, aparece en esta edición especial disponible para asombrarlo con entretenidas entrevistas y reportajes preparados por el equipo de la Empresa Periodística El Observador, con motivo de estos 55 años de historias.

Esperamos que les guste, que las disfrute y que sea un aporte narrativo en tiempos difíciles, en los que se lee menos y se reflexiona poco.

Pero este volumen de contenidos puede llegar a sus manos sólo porque demostramos confianza, profesionalismo y cercanía, con miles de lectores -especialmente de la región- que nos prefieren y eligen para informarse y tener opinión de lo que ocurre en sus territorios.

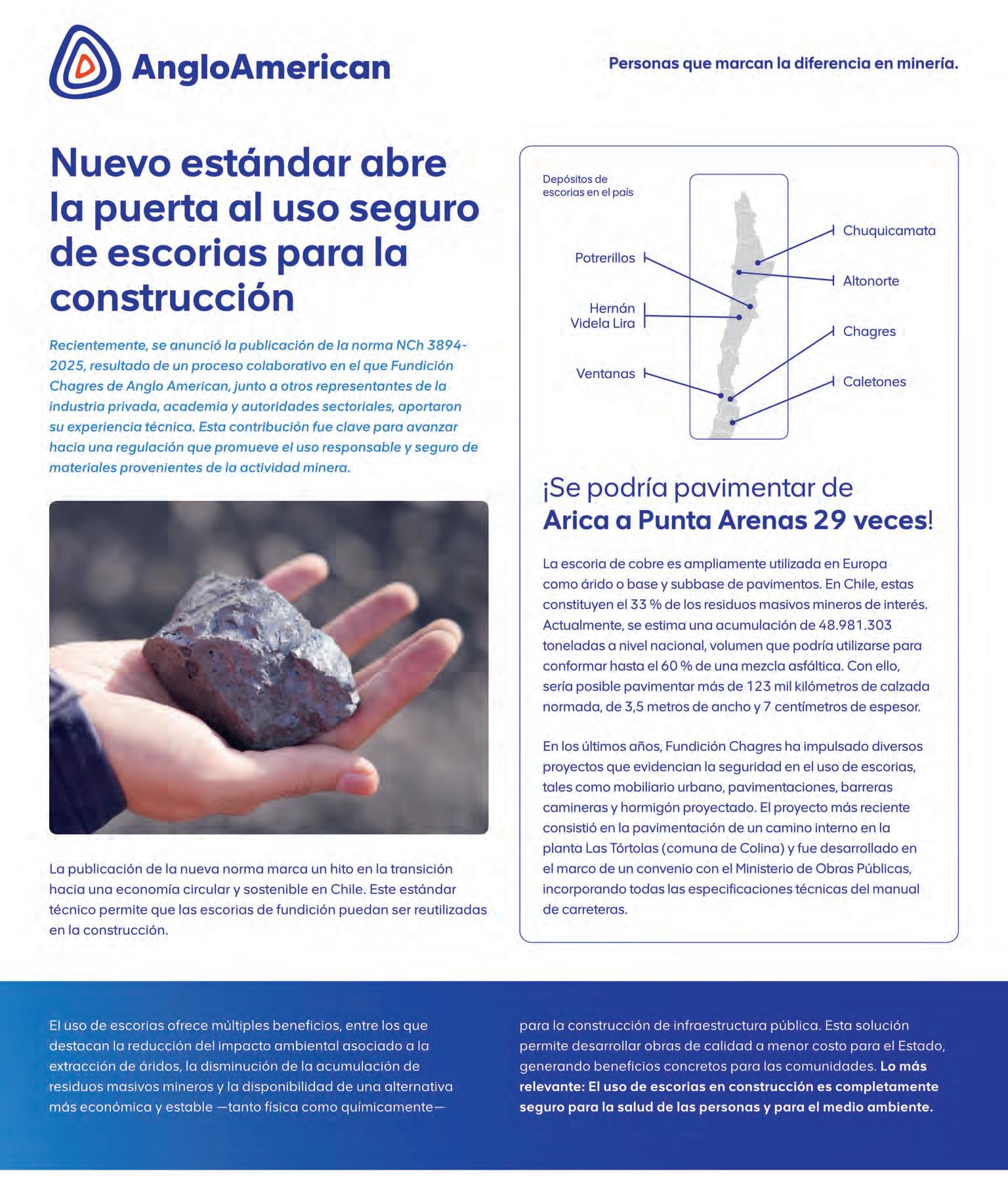

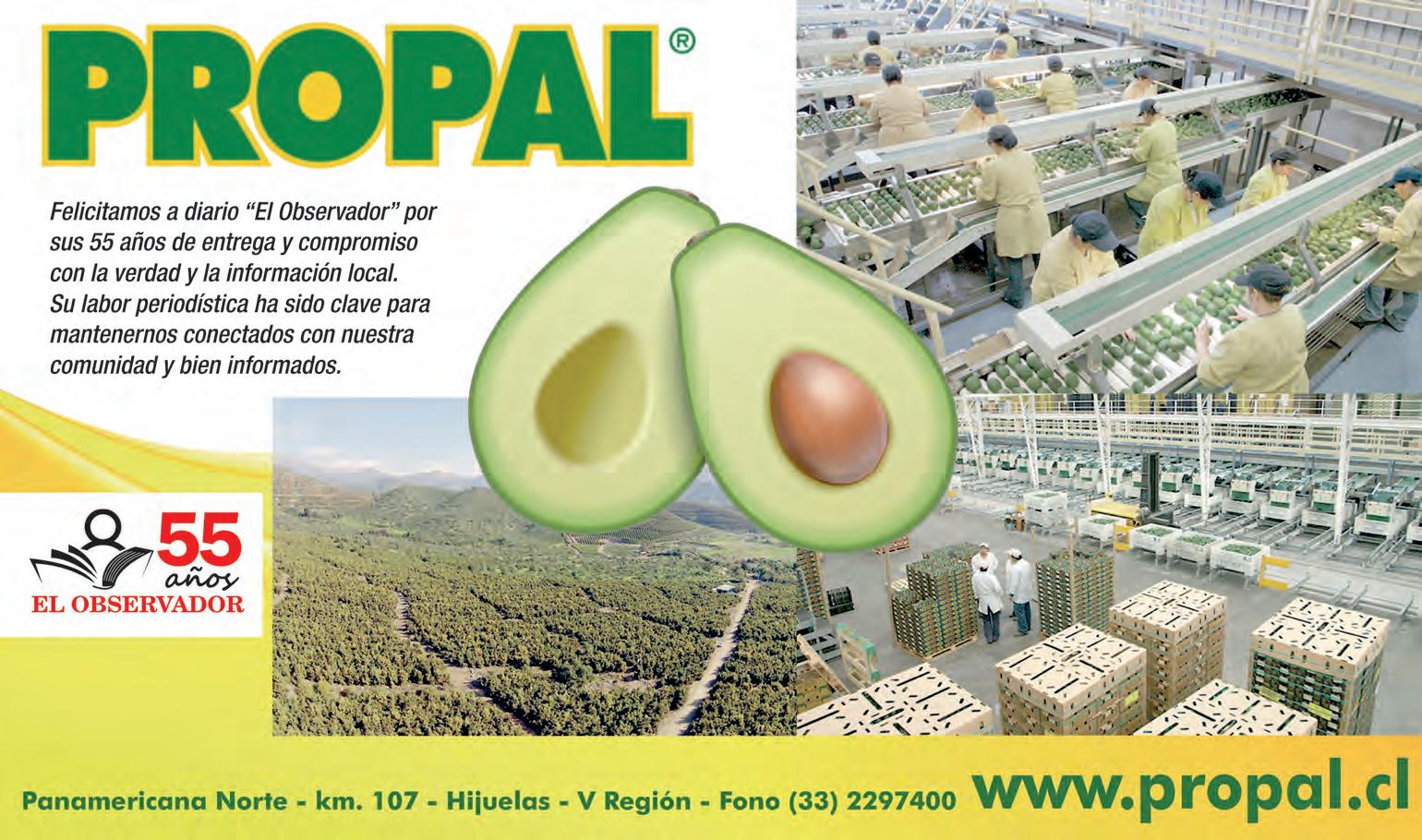

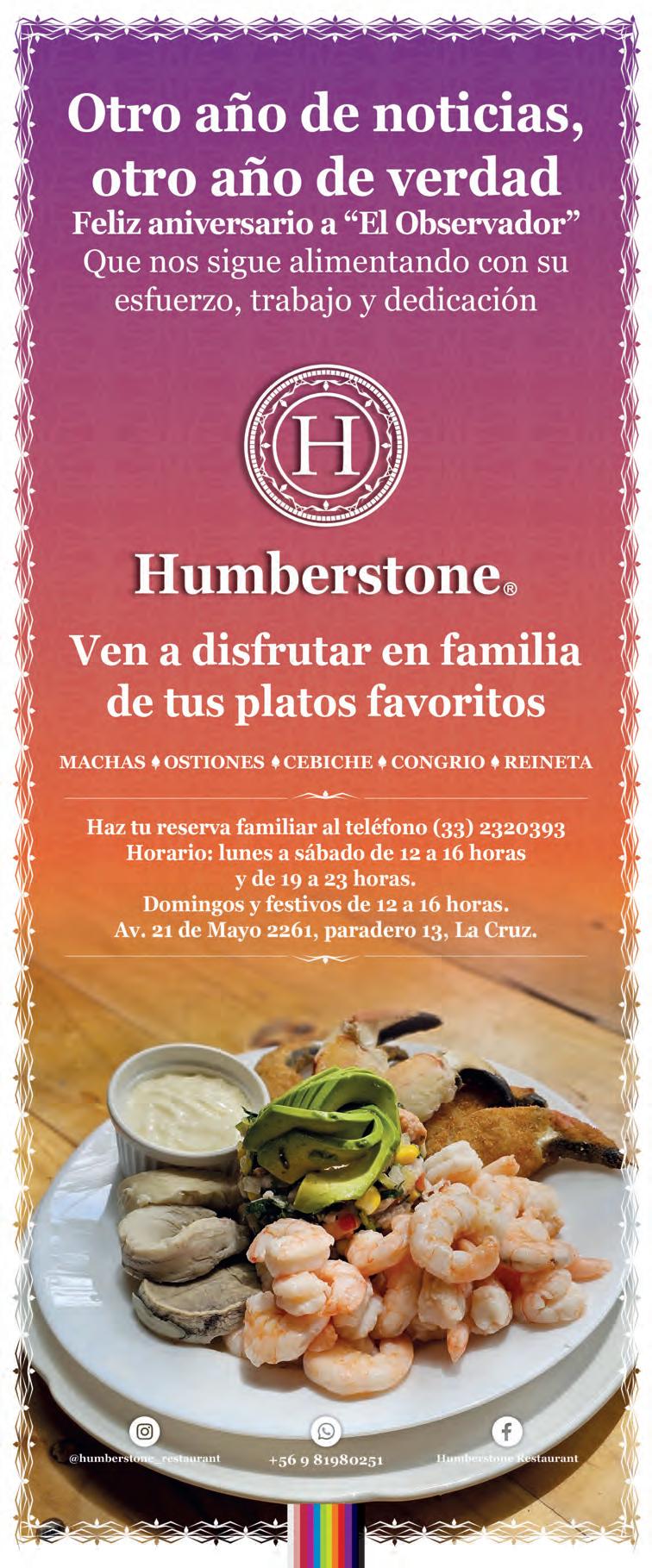

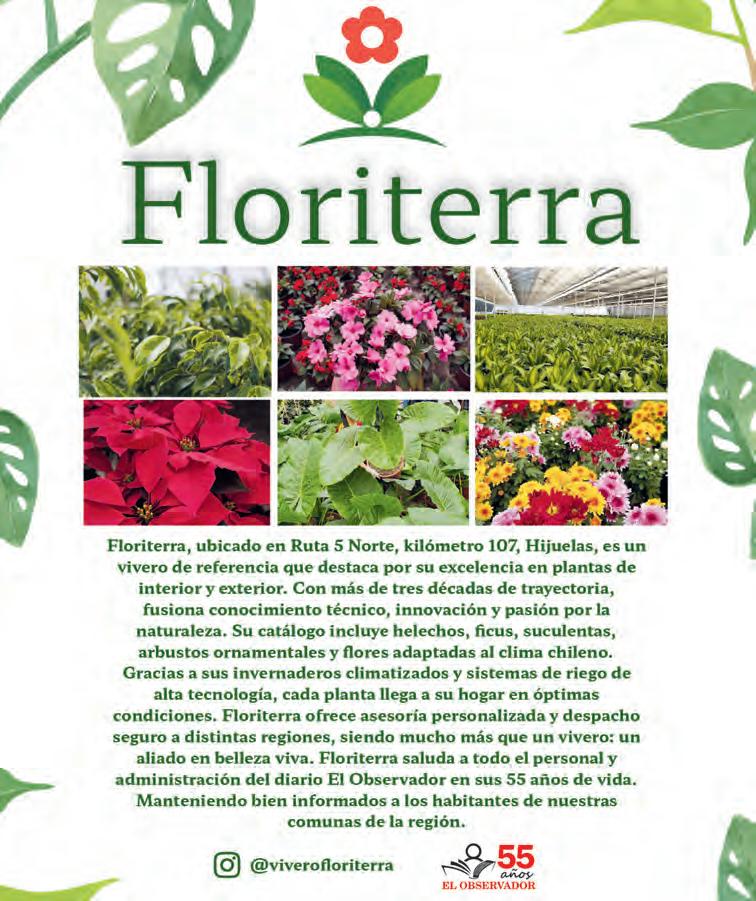

Y eso lo saben nuestros avisadores, que hacen posible producir esta enorme cantidad de páginas, cuyos costos no son menores. Las empresas, negocios, municipios, universidades e instituciones se lucen con sus mensajes en este ejemplar, porque gracias a ellos podemos entregar tantas historias entretenidas, nuevos reportajes y variadas entrevistas.

E incluso más allá de esta gruesa edición, sin estos “colaboradores” se hace muy difícil desarrollar buenos contenidos, garantizar la libertad de expresión y ejercer un periodismo independiente.

Q ue nos elijan para trasmitir e interactuar con la comunidad, nos llena de orgullo. La publicidad es necesaria y también una muestra de confianza hacia esta empresa de comunicaciones que durante estos 55 años, ha llegado a muchos hogares con el mensaje útil, necesario y oportuno.

La historia de cómo “El Observador” se transformó en un medio confiable

El secreto consiste en que todas las noticias que se publican en el diario y todas las que se leen en la radio han sido chequeadas por nuestros periodistas

Al igual como pasa entre las personas, un diario se debe ganar la confianza de sus lectores. No podría existir una buena relación si alguno sospecha que el otro le miente o no le dice toda la verdad.

Para escribir la verdad en “El Observador” hemos trabajado mucho, hemos contratado profesionales de las escuelas de periodismo, redactores experimentados, hemos establecido normas y procedimientos, hemos planteado principios éticos sobre los cuales se debe regir la forma de trabajo. Somos servidores de la verdad. Somos buscadores de la verdad. No

siempre nos resulta porque la verdad siempre tiene facetas, ángulos desde donde mirarla, pero al fin y al cabo, con una buena investigación, se llega a esos hechos fundamentales que diferencian un hecho verdadero de uno improbable o definitivamente falso. Frente a ese extraño suicidio esperamos la versión policial. ¿Hubo intervención de terceros? ¿Hay pistas para demostrar que se quería quitar la vida? ¿Qué problemas tenía en el último tiempo? Y

así se va tejiendo el reportaje. Un choque, un atropello, todo tiene sus recovecos. ¿Quién tiene la culpa? ¿Venía curado? ¿De qué tipo son las heridas? Por supuesto que el documento oficial es el parte de Carabineros, pero no puede ser lo único. Falta la visión de la familia, que para “El Observador” siempre ha sido fundamental. A veces, se trata de un choque con una persona muerta y hay que ir a golpear la puerta de esa casa en duelo, donde todos tienen rabia y pena, para poder dar una última visión de quien era esa persona fallecida. Muchas veces, nos lo han dicho las mismas familias, nuestra crónica se transforma en el homenaje final a ese ser querido.

RADIO “OBSERVADOR” 105.5 del dial FM

Una radio informativa, música latina y anglo. Animación en vivo. Noticias locales a la hora, con un equipo de prensa detrás de cada suceso que contamos. Deporte local y nacional. Compañía todo el día

EL OBSERVADOR

Una marca confiable Solo noticias chequeadas

La Empresa Periodística El Observador, con 55 años de experiencia, ofrece cinco plataformas para entregarle información.

Un equipo de profesionales chequea todas las noticias que se publican, asegurándole que se trata de hechos ciertos, ocurridos en la forma en que se presentan.

Usted puede mantenerse informado todo el día y todos los días del año, con las radios “Observador” y “Quillota” que transmiten las 24 horas; con el sitio web www.observador. cl, que está siempre subiendo noticias; con un diario electrónico que aparece a las 18 horas de lunes a jueves, y el viernes, con la tradicional edición papel que circula desde 1970 en forma ininterrumpida.

DIARIO PAPEL

No es fácil ganarse la confianza de los lectores. Hay que reportear mucho, chequear los datos recogidos y escribir con claridad lo ocurrido.

Todo tiene revisión, siempre hay un jefe de informaciones o un editor que despacha lo escrito por el perio -

RADIO “QUILLOTA”

101.5 del dial FM

Una radio para el adulto joven, principalmente con música anglo, noticias, clásicos de la música de los 80 y 90, recuerdos del 50,60 y 70, deporte amateur y profesional. Todo el día con buena compañía y música para compartir

SITIO WEB www.observador.cl

Un grupo de periodistas, publicistas, audiovisuales y diseñadores, trabajan para mantenerlo al día y contarle lo que va pasando en nuestras provincias. Sin descanso, sin relajo, todos los días con Usted, llevando el acontecer de nuestras ciudades de manera confiable. Hoy en día tenemos cerca de un millón de visitas a nuestro sitio.

DIARIO ELECTRÓNICO

Cada tarde, a las 18 horas, aparece en nuestro sitio web el Diario Electrónico de El Observador con las noticias relevantes del día, deporte, opiniones, espectáculos, análisis de actualidad y valiosos reportajes sobre los avances de nuestras universidades. Más de 40 páginas para cerrar el día bien informado.

Desde hace 55 años que el diario “El Observador” no falta a su cita de los viernes con sus lectores. El diario papel es el emblema de la empresa, el que mantiene su tradición y su mejor expresión de ese periodismo escrito que nos cuenta las mejores historias locales. Recorremos 26 comunas de la Quinta Región interior. Ingresamos a las casas de miles de hogares y conversamos con la familia, hablamos de nuestros temas de ciudad y reflexionamos sobre lo que nos está pasando. Jugamos un papel en la formación de opinión con el papel que Usted lleva a su casa.

dista. Revisa todo, pregunta todo, hasta que se queda conforme. Es el primer lector, por lo tanto, debe hacerse las mismas preguntas que se haría un lector. Si nos equivocamos pedimos disculpas y volvemos a escribir la nota con los nuevos antecedentes. Aquí el orgullo no vale, igual que en las relaciones personales. Si uno quiere mantener al amigo debe pedir disculpas y rectificar. Nosotros estamos expuestos en cada crónica, en cada reportaje, y hasta en las entrevistas, a cometer algún error o dar una interpretación diferente.

A lo largo de los años “El Observador” ha tenido muchos momentos para ir desarrollando esta capacidad de buscar la verdad. Durante los primeros veinte años del diario, entre 1970 y 1990, nos tocó lidiar con dos gobiernos enemigos de la libertad de expresión, como fueron Allende y Pinochet. No estuvimos de acuerdo con ninguno de los dos y recibimos el peso de sus mandatos: detenciones, clausura y juicios en fiscalía militar. Eso nos fortaleció, porque se consagró la idea de que somos un medio insoportablemente independiente. Ni rojos ni plomos. Después, en estos últimos 35 años ya en democracia, hemos enfrentado muchos desafíos para poder sostener esa inquebrantable búsqueda de la verdad. Sin duda que el mundo político tiene también sus propias características. En lo principal, este diario es maravilloso si habla bien de ellos y es lo peor del mundo si le hace una pequeña crítica. Tienen la epidermis demasiado delgada. El aparato del gobierno es parecido.

Pero a nosotros nos importa sostener la confianza que hemos ganado ante nuestros lectores mediante el trabajo bien hecho. Que cuando muere un personaje de nuestras ciudades, podamos llevar una síntesis del aporte que hizo en su vida. Destacar a los deportistas jóvenes, ponerles una foto. Contar los problemas de los vecinos visitando el lugar. Escuchar respetuosamente a la gente. Anotar todo, grabar todo. Al final, esas cosas terminan siendo importantes para el lector, que valora la exactitud y lo bien escrito.

En 55 años hemos alcanzado una meta muy importante: nuestra marca “El Observador” genera confianza. Los lectores y auditores saber que si lo publica El Observador se trata de una noticia chequeada, revisada y comprobada. Una noticia verdadera.

Esa es la clave: no publicamos ni transmitimos ninguna noticia que no haya sido chequeada previamente. Y eso que puede parecer muy simple, en verdad, es complejo y demanda recursos económicos, requiere de jefaturas y personas con principios éticos muy bien asumidos. Cada vez que usted, como ahora, tenga el diario en sus manos, deberá tomar en cuenta que pasan muchas cosas detrás de cada noticia, que fue revisada y leída varias veces, que se le agregaron o se le quitaron elementos. No se publica ni se lee en la radio cualquier cosa, sino textos chequeados y revisados.

La respuesta de nuestra comunidad de lectores y auditores ha sido maravillosa y compromete no solamente nuestra gratitud, sino que nos lleva a renovar nuestro compromiso con seguir incansablemente buscando la verdad, para poder llevársela a Usted en cualquiera de nuestras cinco plataformas.

Roberto Silva Bijit: el corazón porfiadamente

Desde los confines del sur chileno, el fundador de El Observador revivió una travesía de 55 años marcada por la pasión, la independencia y el amor por su tierra. Por ello recibió el premio “Espíritu ANP 2025” como reconocimiento a una vida entera dedicada a servir, informar y construir comunidad por Francisco Puga, director del diario “El Día” de La Serena y su equipo

En el majestuoso escenario de las Torres del Paine, donde la tierra parece tocar el cielo, las palabras de un hombre resonaron con la fuerza de una historia forjada a pulso, tinta y convicción.

A l recibir el premio "Espíritu ANP", Roberto Silva Bijit, el fundador del Diario El Observador de Quillota, no solo agradeció un galardón, sino que descorrió el velo de 55 años de una vida entregada a una pasión: el periodismo con arraigo, ese que late al ritmo de la comunidad a la que sirve. Su discurso fue un viaje al origen, a la pregunta que muchos se harían: "¿Cómo a un muchacho de 21 años se le ocurre fundar un diario en el convulso Chile de 1970?". La respuesta, como desgranó ante sus pares, no estaba en un

capricho juvenil, sino en los cimientos de su vida.

SERVIR A LA CIUDAD

Todo comenzó en casa, con unos padres que le enseñaron una lección fundamental: "la casa no llegaba hasta la puerta de calle, que debíamos interesarnos en el destino del lugar en que vivíamos”.

Esa idea de pertenencia se fortaleció en el Instituto Rafael Ariztía, donde los hermanos maristas le inculcaron el deber de ser un "buen cristiano y un ciudadano", y en la brigada scout, donde el lema era simple y profundo: "Servir".

Su juventud fue un torbellino de compromiso cívico y curiosidad intelectual. Siendo apenas un estudiante universitario de 17 años, se dio cuenta

de que su amada Quillota cumpliría 250 años. No esperó a que otros contaran la historia, sino que él mismo la estudió y la difundió en un programa de radio dominical, su primer coqueteo con los medios.

Tal fue su impacto que, en el acto oficial, compartió el estrado con el Presidente de la República, Eduardo Frei Montalva y el alcalde Tulio Aillón. A los 18, ya publicaba su primer libro “Páginas para Quillota”.

Estos ingredientes -familia, formación, servicio y una pasión temprana por la comunicación- se mezclaron con "la fuerza de la juventud y la idea insistente que debía jugar un papel de liderazgo en el desarrollo de Quillota”, relató. El resultado era inevitable: un joven preparado para fundar un diario.

El director del diario “La Prensa de Curicó”, Víctor Massa, junto al director del diario “El Día” de la Serena y presidente de la Comisión de Diarios Regionales de la ANP, Francisco Puga, le hacen entrega del galardón al fundador del diario, Roberto Silva Bijit, quien lo recibió en compañía de su hijo, Roberto Silva Binvignat, director de “El Observador”.

"NUNCA FUE UNA AVENTURA, SIEMPRE FUE UNA EMPRESA"

Con esa claridad y el espíritu emprendedor de su herencia palestina, el "Bijit" que lo impulsa a "emprender y ganar ", se lanzó a la tarea.

No pidió dinero, sino que fue a Valparaíso, cotizó la impresión y, dos meses antes del primer número, recorrió el comercio de Quillota vendiendo espacios publicitarios. Los empresarios le pagaron por adelantado, confiando en el prestigio de su familia.

Finalmente, el 26 de sep -

tiembre de 1970, el sueño se hizo papel y los 3.000 ejemplares de la primera edición de El Observador se agotaron antes del mediodía. Había nacido un vínculo inquebrantable con sus lectores, un capital de confianza que, más de medio siglo después, sigue siendo el pilar de su empresa.

independiente del periodismo local

FORJADO EN LA ADVERSIDAD: SELLO DE LA INDEPENDENCIA

D irigir un diario en Chile durante las décadas de 1970 y 1990 fue una prueba de fuego, y para Roberto Silva Bijit, fue la forja de su identidad periodística. Su compromiso no era con ideologías, sino con su comunidad, lo que inevitablemente lo puso en curso de colisión con los poderes de turno. Durante el gobierno de la Unidad Popular, fue detenido dos veces, acusado de infringir la Ley de Seguridad Interior del Estado. " No tengo que explicar que fue imposible estar al medio. No estuvimos de acuerdo con Allende", confesó en su discurso. La presión llegó a tal punto que los trabajadores del diario que imprimía El Observador se negaron a seguir haciéndolo por razones políticas, obligándolo a adquirir su primera imprenta en el verano de 1972. Luego, bajo el régimen militar de Augusto Pinochet, la historia se repitió desde la vereda opuesta. En 1981, el diario fue clausurado y en los años siguientes, Silva debió enfrentar cinco querellas del

gobierno, declarando ante la Fiscalía Militar al interior del Regimiento Maipo. Su r eflexión e s l apidaria y elocuente: "Otra vez no tengo que explicar que fue imposible estar al medio. No estuvimos de acuerdo con Pinochet”. Esta doble prueba de resistencia le entregó a El Observador su mayor activo: "Un certificado de i ndependencia y objetividad", destaca. Ni de un lado ni del otro. Siempre del lado de sus lectores. Por eso, como él mismo dice con orgullo, “somos insoportablemente independientes".

UN DOCTORADO EN EL SUR Y LA FILOSOFÍA DE CONTAR HISTORIAS

Su trayectoria también incluye un capítulo de audacia y aprendizaje en el sur de Chile. En 1982, tras adquirir una gigantesca rotativa alemana, la crisis económica le impidió instalarla en Quillota, por lo que viajó a Valdivia para venderla, pero el trato fue otro: para que se la pagaran, debía primero ponerla en marcha y quedarse como director del nuevo diario “24 Horas".

La experiencia fue intensa. El proyecto creció a Osorno,

Puerto Montt y Temuco, h aciendo un periodismo "diferente y muy local". Sin embargo, a cinco meses de fundar el diario, El Mercurio se instaló en el sur. La competencia fue insostenible, y el proyecto debió cerrar a mediados de 1985.

Roberto Silva regresó, entonces, a Quillota sin su máquina, pero con un invaluable "doctorado en periodismo", habiendo dirigido cuatro diarios simultáneamente. Años más tarde, en un giro poético del destino, rescataría esa misma rotativa en un remate, la llevaría a Quillota y la bautizaría como "La Reconquistada".

Este cúmulo de experiencias decantó e n u na fi losofía clara: el periodismo local sobrevive si es capaz de “contar las mejores historias de lo que pasa en el lugar en que vivimos, trabajamos y amamos". Un periodismo que no solo describe, s ino q ue defiende a su comunidad, remece conciencias e i nfluye e n q uienes toman las decisiones.

EL LEGADO CONTINÚA

Hoy, la Empresa Periodística El Observador es un pujante conglomerado que incluye un diario en papel, un diario elec-

trónico, dos radios (“Observador” 105.5 y “Quillota”, 101.5) y un sitio web (www.observador. cl) con cerca de un millón de visitas mensuales.

Ha sido una escuela para cientos de profesionales y un faro de credibilidad. Con la misma emoción con la que recordó sus inicios, Roberto Silva Bijit rindió homenaje a sus padres, Leopoldo y Olga; a su gran equipo de colaboradores, destacando entre ellos a Gerardo Pérez con 53 años y Cecilia Castro, con 51 años en la empresa; y especialmente, a su hijo Roberto, quien lleva más de 25 años, 15 como director, asegurando la continuidad de la tarea. 'No hay nada como trabajar con un hijo que pueda continuar la obra”, afirmó conmovido.

Su discurso en aquel lejano rincón de la Patagonia chilena no fue solo la memoria de un hombre, sino un manifiesto en defensa de lo local, de lo pequeño, de aquello que por ser cercano, es universal.

Es la defensa de una idea que resume su vida y su obra: “Somos el único diario del mundo al que le importa lo que pasa en nuestras provincias".

Y en esa hermosa y obstinada particularidad, reside su grandeza.

La Asociación Nacional de la Prensa resolvió hacer entrega del “PREMIO ESPÍRITU ANP 2025” a Roberto Silva Bijit. En la imagen, mientras lee su discurso.

Sazo, junto al grupo Música Ensamble, marcando un hito en la trayectoria de estos últimos.

TemasdelamúsicalatinoamericanaydosdeCongreso-Elcielitodemi pieza y En horario estelar- fueron interpretados por Pancho Sazo y la vocalista de la banda inclusiva, Sol Morales.

Pancho Sazo sobre Música Ensamble: "Dedican su

arte

y su existencia a transformar el mundo”

Siendo uno de los grandes referentes de la escena nacional e integrante de Congreso, el oriundo de Quilpué compartió escenario con la banda inclusiva

Por Juan José Núñez Brantes

Cuando hablamos de Música Ensamble, nos referimos a uno de los proyectos artísticos más importantes de la última década. Se trata de un conjunto formado en Quillota por personas en situación de discapacidad, quienes ofrecen un espectáculo de gran calidad. El grupo es liderado por su directora y fundadora, Jéssica “Jeca” Lehener, quien hace unos ocho años transformó un taller impartido en una escuela inclusiva de la comuna en una banda independiente. Desde entonces, han desarrollado un repertorio basado en la música latinoamericana y chilena, con referentes como Inti Illimani, Víctor Jara y Los Jaivas, entre otros exponentes del género. Asimismo, han marcado diversos hitos con presentaciones en importantes eventos a nivel nacional como el homenaje a Violeta Parra en el museo que lleva su nombre en Santiago, donde compartieron escenario con artistas de la talla de la baterista Juanita Parra, el guitarrista Alan Reale (de Los Jaivas) y el tenor pehuenche Miguel Pellao.

Y recientemente, la banda inclusiva sumó un nuevo y significativo acontecimiento a su destacada trayectoria. Fue el pasado 28 de mayo, durante la Cuenta Pública

2025 del gobernador regional Rodrigo Mundaca Cabrera, cuando se presentaron en el Centro Cultural Leopoldo Silva Reynoard junto a uno de los más importantes músicos del país: el cantante y fundador de Congreso, Francisco “Pancho” Sazo Barison. El artista, oriundo de Quilpué, cuenta con una carrera de más de 55 años que comenzó en agrupaciones de rock psicodélico antes de consolidarse como parte fundamental del movimiento de la Nueva Música Latinoamericana.

Si bien los músicos quillotanos ya habían compartido escenario con otro integrante de Congreso -el destacado guitarrista nacional Jorge Campos-, esta ocasión fue especial. El concierto incluyó temas como “El derecho de vivir en paz”, de Víctor Jara, interpretada a dúo por Pancho y la vocalista de Música Ensamble, Sol Morales López. Por supuesto, también sonaron canciones de Congreso, en una jornada donde incluso el propio gobernador se subió al escenario, dando forma a una instancia que quedará en la memoria de los asistentes, de los integrantes de la banda inclusiva y, como se verá más adelante, también del propio Francisco Sazo.

“El Observador” conversó con el reconocido cantante nacional, quien compartió detalles sobre la coordinación del evento, los ensayos con los músicos, su regreso a Quillota y la grata sensación que le dejó esta experiencia que culminó con la frase: “Muchas gracias, colegas, se pasaron”.

- ¿Dónde cree usted que recae la importancia de compartir escenario con una banda tan diversa e inclusiva?

“Para mí fue un verdadero privilegio que me invitaran a compartir con Música Ensamble, grupo excelente y maravilloso, tanto desde la perspectiva musical como desde su intento de incluir a todo el mundo en sus trabajos y conciertos”.

- ¿Existió una preparación previa para tocar con el grupo? Porque el espectáculo presentado fue de altísima calidad.

“Como se trata de verdaderos profesionales, solo ensayamos un par de veces antes del concierto. Fueron los dos temas de Congreso que tocamos -¡por suerte me los sabía!- y que ellos habían preparado con anticipación y esmero”.

- ¿Cómo nació la coordinación para que usted pudiera estar presente junto a este grupo en Quillota?

“Fue una conjunción de personas que permitió esta invitación, enmarcada en la Cuenta Pública 2025 del gobernador Rodrigo Mundaca”.

- ¿Cuál fue su sentir al tocar junto a Música Ensamble?

Se le veía disfrutando sobre el escenario.

“Durante la actuación, mi corazón batía entusiasmado mientras escuchaba la labor de mis colegas artistas, que lo dieron todo para entregar un espectáculo redondo. Disfruté cada nota compartida y se me hizo demasiado corto el recital, además de contar con la voz eximia de mi colega Sol Morales, quien supo llevarme de la mano con ternura, maestría y bondad hacia el mar de aplausos que solo ellos merecían”.

- ¿Y cómo vivió su regreso a

Música Ensamble está integrado por:

la comuna?

“Quillota siempre ha sido una ciudad ejemplar e icónica en mi vida. En el Cerro Mayaca está enterrada mi abuelita Ester. También mi hermana vive allí hace años. En mi infancia y juventud, varios recuerdos me acercan a sus calles y su aroma. Todavía en sueños me subo a la victoria que me lleva desde la estación de trenes -donde tuvo lugar el concierto- hasta la casa de mis abuelos en la calle Bulnes. En Quillota también, hace bastantes años, Congreso inventó una disco-

-Johans Tripaiñan Valenzuela - Batería

-Javier Quiroz Berríos - Percusiones

-Camila Pastén Barros - Percusiones

-Martín Cruz Vera - Guitarra

-Sol Morales López - Voz y Guitarra.

-Cristian Villalón Gatica - Marimba

-Juan Olivares Torres - Metalófono Tenor

-Jorge Herrera Sepúlveda - Vientos

-Simón Hernández Miskulini - Piano

-Nicolás Kodán Benitez - Bajo y dirección musical

-Jeca Báez Lehner - Charango y dirección general

*En la fotografía aparece también Constanza Canales Luna (Pandero) que en este momento no se encuentra participando del ensamble ya que está ejecutando otros proyectos personales.

teca donde cantábamos y soñábamos con crecer”.

- Se vio mucho cariño por parte de los integrantes del grupo hacia su persona. Imagino que más de alguno le comentó que era un sueño cumplido compartir escenario con usted.

“El sueño cumplido fue para mí. Felicito la encomiable y fantástica labor que realizan los músicos e instructoras de este particular y único grupo de nuestra región y país, por su perseverancia en pos del arte dedicado a toda la gente de buena voluntad”.

- ¿Qué le quedó tras cantar junto a Música Ensamble? ¿Fue un orgullo poder apoyar una iniciativa así?

“Queda y resuena para siempre el haber compartido escenario con colegas capaces de emocionar y repartir amor a través de sus ojos e instrumentos. Además, dedican su arte y su existencia a transformar el mundo”.

- ¿Cree usted que es necesario seguir apoyando e incentivando grupos como Música Ensamble para hacer del arte un espacio más inclusivo?

“Música Ensamble es un grupo maduro, con un talante admirable, capaz de ocupar cualquier escenario que se le presente. Considero que no solo debe ser apoyado, sino también financiado. Su labor no puede limitarse a palabras de buena crianza o simples palmaditas en la espalda. Este grupo nos enseña el verdadero ahínco y la esencia del arte y de la existencia misma. Es, sin duda, una agrupación artística admirable”.

El pasado 28 de mayo, durante la Cuenta Pública 2025 del gobernador Rodrigo Mundaca, se presentó en el escenario del Centro Cultural de Quillota el vocalista de Congreso, Francisco “Pancho”

Crónica de una cima: la lección que me dejó el ascenso a La Campana

A través de un relato testimonial, cuento cómo viví el desafío de subir por primera vez el imponente cerro que engalana a las provincias de Marga Marga y Quillota

por Gabriel Abarca Armijo

Con mi primo Arnaldo habíamos planificado nuestra excursión a La Campana hace tiempo, siendo la fecha escogida el domingo 18 de mayo. Sería mi primera vez, mientras que él ascendería por quinta ocasión.

Sabía que la experiencia no sería sencilla, pero nunca imaginé lo que vendría. Y claro, no me preparé de forma previa, aunque suelo caminar mucho. Pensé que eso podía ser suficiente, pero evidentemente no fue así.

El día anterior, un pronóstico de lluvia puso en duda el ascenso a la cumbre. Sin embargo, a pura fe, salimos la mañana del domingo rumbo al parque e hicimos ingreso pasadas las 09:00 horas. Allí nos dieron una pequeña charla instructiva, recalcando que debíamos llegar antes de las 14:00 horas a la cima o no nos daría el tiempo para el regreso, considerando que el parque cierra sus puertas a las cinco de la tarde.

D e esta forma, comenzamos a caminar por una ruta que poco a poco empezaba a empinarse, aunque sin presentar mayores dificultades. Y también conversábamos de la vida y lo que nos esperaba.

E n ese instante, con el frío sobre nuestras cabezas, la naturaleza parecía todavía no despertar. En ese momento, intensos colores verdes y el sonido de algún riachuelo nos hacían compañía.

A medida que avanzábamos se oían algunas aves. No soy bueno reconociéndolas por sus cantos, así que no sé qué especies eran. Tampoco tuve suerte de encontrarme con algún zorro chilla o culpeo, que a veces son divisados en el cerro.

A lgunos tramos exigían un esfuerzo mayor: las rocas sobresalían de la superficie y las raíces se convertían en verdaderos obstáculos. Todo esto generaba un mayor desgaste físico, que en la primera media hora ya se evidenciaba.

A fortunadamente, había ciertos tramos más planos, los que permitían ganar metros de manera más sencilla. Hay que recordar que la cumbre se encuentra a 1.880 metros de altura sobre el nivel del mar, por tanto, la tarea no era fácil.

A poco andar llegamos a la primera parada (opcional, claro. Hay quienes siguen subiendo). Se trataba de un bello mirador que ofrecía hermosas

vistas del cerro, repleto de especies nativas como boldos, naranjillos, espinos y quillayes, entre otras que no fui capaz de reconocer.

Nos detuvimos unos minutos y comimos algo. Barras de proteína, un poco de chocolate y abundante agua. Luego, continuamos con la aventura, sabiendo que más adelante la exigencia sería mayor. La ruta continuaba en medio de árboles y pequeños riachuelos.

A eso de las 11 de la mañana, a dos horas de iniciar la aventura, llegamos al sector conocido como La Mina. Y si bien hay un yacimiento, no me

acerqué a él, por lo que junto a mi primo nos dispusimos a descansar en el hermoso mirador.

Comimos un plátano, bebimos más agua y, como es recomendado, dimos señales de vida a nuestras familias. No puedo mentir: en ese momento ya estaba cansado, pero la motivación de alcanzar la cumbre era mayor. Sabía que tenía a mi alcance ese logro y no desistiría hasta conseguirlo.

S entados entre la neblina que se arrastraba por los árboles, hicimos un descanso más largo. El aire era frío pero limpio, y entre los arbustos y troncos que nos rodeaban uno podía sentir la presencia viva del parque. Todo tenía un ritmo distinto al de la ciudad. Incluso el silencio parecía tener sonido. Es importante mencionar que, por el lado de Granizo, hay solo una ruta que conecta la puerta de entrada con La

Mina y, en consecuencia, la cumbre. Claro, hay un camino alternativo que rodea el cerro, pero suele ser utilizado por las camionetas de los guardaparques.

Ya con el descanso apropiado, comenzamos con la parte final del trayecto. Teníamos tres horas para llegar a la meta, así que subimos por un sendero en medio de árboles y hojas secas. Hasta ahí, todo tranquilo.

Sin embargo, a los pocos minutos, mi cuerpo comenzó a resentirse. Una molestia punzante apareció en la pierna izquierda. Al principio no le di importancia. Pensé que sería un calambre leve o una tensión muscular. Pero el dolor persistió. Y con cada metro ganado, aumentaba.

Arnaldo notó que mi ritmo bajaba. Me esperaba, me ofrecía agua, me animaba. Yo hacía lo posible por no detenerme demasiado, pero las pausas se volvieron frecuentes. Tenía que estirar la pierna, sentarme en alguna piedra, recuperar el aliento.

Hubo tramos donde incluso tuve que avanzar casi gateando, apoyándome en las manos, buscando entre raíces y rocas algún punto firme donde impulsarme. El cansancio físico comenzó a mezclarse con la frustración mental. Llegó un punto en el que ni siquiera podía disfrutar de la belleza del entorno.

Hasta ese momento no nos habíamos topado con gente. Pero poco a poco algunas personas nos sobrepasaron. Primero, fue un grupo de jóvenes; luego, un hombre con un parlante en la mano escuchando cumbia. Amar Azul. Saludos breves, todos seguían su camino.

Pensé varias veces en rendirme, en decirle a Arnaldo que lo intentara solo (aunque eso era irresponsable y no recomendable). Pero algo me detuvo: una frase que él me dijo en ese instante, sacada de un animé que ambos compartimos desde la adolescencia.

- “El partido se dará por terminado si desistes”- me dijo, citando al mítico profesor Anzai, de Slam Dunk. Un poco en broma, un poco en serio.

Esa línea se me quedó grabada. La repetía mentalmente como un mantra. No importaba si el paso era corto o si tenía que detenerme cada 50 metros. Me había propuesto seguir, al menos hasta que el reloj marcara las 14:00. Sabía que si a esa hora no llegábamos, debíamos dar la vuelta. No había margen. A cada descanso, lo que me devolvía algo de energía eran las vistas: el valle abierto a nuestros pies, la bruma

En el primer mirador, a pocos minutos de iniciar el ascenso, es posible ver lo imponente de los cerros. cruzando los cerros como un suspiro. Desde allá arriba, todo parecía más simple. Menos urgente. Más real. Según yo, lo que veía desde ahí era Limache. Tal vez sí, tal vez no, pero la enormidad del cerro y lo pequeño de la ciudad me llamaba la atención.

E n ciertos puntos, el sendero desaparecía. No había camino. De hecho, en un sector tuvimos que ir casi saltando entre enormes rocas de color gris que parecían haber llegado a ese lugar tras un derrumbe. A la izquierda veía una enorme pared de roca y a la derecha un precipicio.

Faltaban diez minutos para las dos de la tarde. El dolor era constante, pero no insoportable. Estábamos a punto de darnos por vencidos cuando, entre el silencio, escuchamos voces. Miramos hacia arriba. Había movimiento entre las rocas. Apuramos el paso y subimos los últimos metros con la poca energía que nos quedaba.

Y AHÍ ESTABA. LA CUMBRE.

La sensación fue indescriptible. Poco importaba el dolor, la ropa empapada de sudor o el cansancio que me recorría los músculos. Lo habíamos conseguido. Pasadas las dos de la tarde, pero lo habíamos logrado. Al final, nos tardamos cerca de cinco horas en llegar a nuestro objetivo.

E n la cima éramos unas

diez personas. Uno podría imaginar que este espacio sería pequeño, pero no. Se dividía en sectores, unos más altos que otros, pero todos formaban parte del mismo cuerpo. Probablemente, su dimensión sea la mitad de una cancha de fútbol.

El viento era fuerte y el cielo seguía cubierto, pero aun así la vista era impresionante. A lo lejos se divisaba una ciudad (insisto, según yo era Limache, pero tal vez era Olmué), mientras que otros cerros emergían a nuestros ojos. Nos tomamos una foto con Arnaldo, sonriendo. Era nuestra postal de victoria. E l descenso fue más rápido, aunque igual de silencioso. El dolor seguía ahí, pero ya no importaba. Solo pensaba en llegar a casa, ducharme, descansar… y tomarme una Coca Cola bien fría. Y al final, en medio de una leve llovizna, llegamos a la entrada poco antes de las seis. Ahora que lo pienso con distancia, La Campana no solo fue una caminata, fue una lección, porque no todo salió como esperaba: sentí dolor, me frustré, pensé en rendirme y a la vez tuve que procurar ser consciente de mi cuerpo, para no poner en riesgo mi integridad. Pero, por sobre todo, ese día entendí que la cima no siempre se trata del punto más alto del cerro. A veces, la verdadera cumbre está en no abandonar el camino.

La postal de la victoria. Tras unas cinco horas de caminata, finalmente logramos llegar a la cima.

El ascenso no es fácil, ya que en varios tramos hay que caminar entre rocas y troncos inestables.

Kimal - Lo Aguirre detalla canal formal para registrar consultas y entregar respuestas oportunas

• Contar con un mecanismo de comunicación directo permite a las personas presentar consultas, inquietudes o reclamos relacionados con el proyecto y recibir una respuesta concreta y verificable.

Chile avanza en una transformación energética que permitirá trasladar la energía renovable generada en el norte hacia los principales centros de consumo del país. En ese marco, el proyecto Conexión Kimal – Lo Aguirre considera la construcción de una línea de transmisión en corriente continua (HVDC) de ±600 kV y más de 1.300 kilómetros de longitud, que conectará las regiones de Antofagasta y Metropolitana, atravesando cinco regiones y 28 comunas, incluidas varias de la Región de Valparaíso. Su objetivo es fortalecer la red eléctrica nacional y facilitar una mayor integración de energías renovables al sistema.

El proyecto ha integrado desde su inicio procesos de evaluación ambiental, participación ciudadana anticipada y diálogo permanente con las comunidades. A través de diversos encuentros en terreno con organizaciones sociales y grupos humanos pertenecientes a pueblos indígenas, reuniones informativas con municipios y mecanismos formales, ha promovido una comunicación transparente, trazable y verificable con vecinos y autoridades. Este trabajo sostenido, que ha alcanzado a casi 8 mil personas, busca construir una infraestructura energética desde la presencia, la escucha activa y el vínculo territorial.

SISTEMA DE QUEJAS Y REQUERIMIENTOS

Es una herramienta formal que permite a cualquier persona presentar consultas o reclamos asegurando que todas las inquietudes sean registradas, analizadas y respondidas en el tiempo establecido, definiendo un cierre documentado de cada caso.

• Garantiza el acceso a la información para asegurar que todas las personas, comunidades y grupos interesados puedan conocer de forma clara, oportuna y comprensible los aspectos relevantes del proyecto.

• Reduce la asimetría de información, fortaleciendo la transparencia y respeto hacia las comunidades.

• Constituye una herramienta esencial en materia de derechos humanos, al facilitar la identificación, prevención y gestión temprana de posibles impactos sobre las personas además de transformar los reclamos en oportunidades de mejora.

• Cumple con los estándares internacionales de participación y debida diligencia —como los Principios de Desempeño de la IFC, los Estándares de Sostenibilidad del Banco Mundial y el Acuerdo de Escazú—, siendo además un compromiso del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

¿CÓMO FUNCIONA?

¿CÓMO ACCEDER?

Sitio web: www.conexionenergia.com/sistema-de-quejas-y-requerimientos/ Relacionador (a) comunitario (a) de su región: encuentre su teléfono o WhatsApp en www.conexionenergia.com/comunidades/ en Contacto Territorial Correo electrónico: contacto@conexiónenergia.com

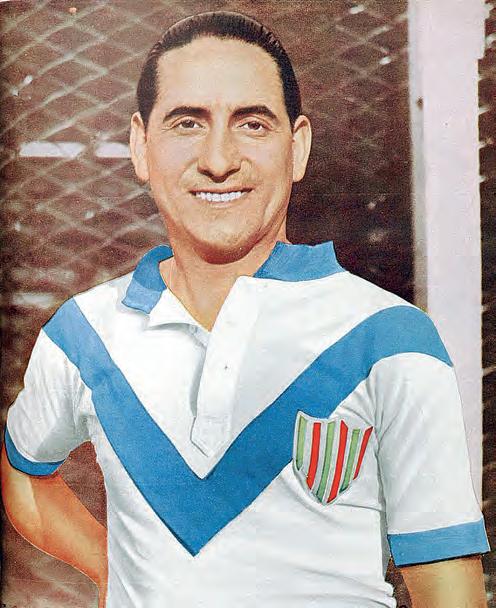

Quillota en los recuerdos de Carlos Caszely: tortillas de rescoldo, pesca en el río y un escape a la vida capitalina

El goleador histórico de Colo-Colo vivió varios pasajes de su infancia y adolescencia en la céntrica casa que sus tíos tenían en la comuna. Hoy cuenta lo que significaron esas visitas en su vida

Lunes 1 de septiembre por la mañana. Un clima frío se siente en Santiago, aunque unos tímidos rayos de sol se dejan ver hacia la cordillera. Desde el terminal de buses, hasta la comuna de La Reina, iniciamos un viaje que atraviesa varias estaciones de Metro para llegar al Café Tavelli, donde Carlos Humberto Caszely Garrido nos espera sentado, leyendo el diario, tomando un café caliente y fumando un cigarrillo.

E n ese momento se encuentra rodeado por personas que, inmersas en sus mundos, disfrutan de sus pedidos en la cafetería, como si no se dieran cuenta que a escasos metros está uno de los ídolos más grandes en la historia de Colo-Colo y la selección chilena. Incluso pasa desapercibido, pero no por no querer abrirse al público, sino por su humildad y tranquilidad.

Tras un saludo, un fraterno apretón de mano y un cruce de palabras que recuerdan el

motivo del encuentro, comienza una larga conversación, donde deja el diario a un lado y rememora algo que pocos conocían: “El Chino”, como le apodan, vivió parte de su infancia y adolescencia en una céntrica casa de Quillota. Comiendo tortillas de rescoldo y tomando mate.

“Desde muy niño, desde los 10 u 11 años, mi tío Carlos Caszely Carrillo vivía ahí, en San Martín N° 11. Tenía una casa a la que iba mucho a compartir, incluso en verano, y durante el año también. Paseábamos por la plaza, íbamos a un cerrito que había al lado, y lo pasaba muy bien”, comienza recordando el otrora goleador colocolino.

Si hoy recorremos las calles quillotanas y buscamos la dirección mencionada por el ex futbolista, encontraremos que la casa como tal ya no existe. Y si bien hay una numeración 11-A, ésta no es la misma donde él pasaba su infancia, ya que gran parte del terreno ahora es

el estacionamiento subterráneo de un supermercado. Y el cerro que menciona Caszely en su relato es nada más y nada menos que el Cerro Mayaca, que colinda con la ubicación del antiguo hogar de su tío y que, seguramente, fue protagonista de los paseos familiares que realizaba. Todos observando un Quillota de los años 60.

Este año, en el contexto del centenario de Colo-Colo, el goleador recorrió la región encontrándose con los hinchas, quienes aún lo recuerdan con cariño y admiración.

RECUERDOS DE INFANCIA

M ientras su naciente pasión por el fútbol se desarrollaba, Carlos Caszely viajaba frecuentemente con su familia a un lugar que, según recuerda, era entonces bastante rural.

Y era también una forma de escapar de la vida capitalina. “A mí me gustaba mucho ir a Quillota, porque mi tía Clara, la esposa de mi tío Carlos, hacía unas tortillas de rescoldo realmente maravillosas. Me acuerdo que las comíamos solo con mantequilla y una taza de té. Ese es el gran recuerdo, ese olor es lo que tengo presente de esa infancia que viví allí”, agrega el goleador histórico de Colo-Colo.

Con una amplia sonrisa, Caszely narra las anécdotas que marcaron su niñez. En parte también porque, literal y simbólicamente, sentía que muchas de las enseñanzas que lo formaron como persona nacieron justamente en Quillota, junto a sus tíos.

“A mi tío Carlos le gustaba mucho pescar. Debía tener muchas cañas y anzuelos. Íbamos a un río, pero no me acuerdo qué pescábamos, son muchos años. Pero sí recuerdo que después del almuerzo, en la tarde, tipo seis, el tío decía que era buen momento para pescar”, cuenta Caszely.

Y c laro, el río del que habla no es otro que el Aconcagua. Hace 65 años, su caudal y la abundancia de flora y fauna silvestre lo convertían en un lugar ideal para la pesca. Por eso no sorprende que actividades como esa marcaran la vida cotidiana de un Quillota de época: de tranquilidad, tortillas de rescoldo y tardes junto al río.

QUILLOTA EN LOS 60

Lo que más evocan los recuerdos de Carlos Caszely es la vida apacible que se respiraba en Quillota cada vez que la visitaba. Pero más que sumarse a la frase “todo tiempo pasado fue mejor”, detalla que desde el momento en que abordaba el bus en Santiago hasta que pisaba la plaza de la ciudad, todo le parecía distinto a lo que hoy conocemos.

“En esa época me acuerdo que salíamos en un bus desde la Estación Central. De ahí partía y nos dejaba en la Plaza de Armas de Quillota. Pero comprenderás que en los años 60 salir era una fiesta. Era maravilloso, todo era distinto: había más amor, más tranquilidad, más familia. Sin celulares y sin televisor. Pero lo mejor eran las conversaciones después del almuerzo, del desa-

yuno o de una comida dulce (…) una o dos horas charlando, y otras veces jugando”, relató el ex seleccionado chileno.

Un testimonio que transporta a una realidad que ya no existe, pero que, como bien comenta Caszely, era el modo de vivir hace seis décadas en una Quillota en crecimiento. Una comuna que, según "el Rey del metro cuadrado", siempre tuvo su importancia. Para él, después de Santiago y Viña del Mar, venía Quillota. No es casualidad que su tío, telegrafista de profesión y con recorrido por ciudades como Valdivia, Talca y Melipilla, eligiera radicarse en Quillota al llegar su jubilación.

EL VALOR DE LO APRENDIDO

Con el tiempo, los viajes a Quillota dejaron de ser simples escapadas desde Santiago y se convirtieron en experiencias profundas y valoradas por el deportista. Fueron visitas que mantuvo hasta bien entrada la adolescencia. Incluso, ya como jugador de Colo-Colo, solía frecuentar la casa de su tío para un paseo, un almuerzo o una conversación, donde siempre aprendía algo.

“Yo siempre valoré las conversaciones. Las largas charlas con la familia, las sobremesas, después en el patio, bajo el árbol (…) Los viejos tomando mate y comiendo esas tortillas de rescoldo grandes. ¡Qué maravilla! A veces las hacían en

la cocina y otras veces en un brasero en el patio. Prendían el carbón, hacían las brasas a un lado, ponían la tortilla y la tapaban. Conversación, conversación y más conversación. Después de una hora la sacaban, la raspaban porque quedaba negra, y le echaban mantequilla”, relata emocionado el ex futbolista.

SU CONEXIÓN CON QUILLOTA HOY

Han pasado cerca de 65 años desde que Carlos Caszely recorría las calles de Quillota, subía el Cerro Mayaca o caminaba hasta la ribera del río Aconcagua junto a su tío. Anécdotas que, pese al paso del tiempo, permanecen intactas en la memoria del eterno goleador colocolino. Y hoy, después de una vida dedicada al deporte e incluso a la lucha social, el finalista de la Copa Libertadores de 1973 aún vuelve, de vez en cuando, a los mismos rincones que marcaron su niñez. Ahora, como referente, lo ven con otros ojos, pero con el mismo cariño de siempre.

“A veces voy, no como antes, pero de vez en cuando me doy una vueltecita. Aunque ya no está la casa de mi tío, paso por el cerro, me devuelvo, doy una vuelta, me tomo un café por ahí, en algún lugar, y después regreso”, concluye Carlos Caszely, recordando con ternura lo que fue parte fundamental de su infancia en Quillota.

por Juan José Núñez Brantes

A sus 75 años, Carlos Caszely recuerda lo que fue su infancia en Quillota. La casa de sus tíos, en San Martín N° 11, albergó valiosos recuerdos que el ex futbolista guarda con cariño.

Si bien la numeración 11 de San Martín permanece (aunque con una letra A), ya no es la misma casa donde "El Chino" Caszely visitaba a sus tíos. Hoy, gran parte del terreno es ocupado por estacionamientos de un supermercado.

“Del

genocidio al Estado Palestino”: el libro que busca reconstruir la memoria y proponer caminos hacia la paz

Corresponde a un extenso trabajo realizado por el senador Francisco Chahuán, donde evidencia el conflicto y también ofrece vías para su solución

Por Gabriel Abarca Armijo

Una investigación de más de tres décadas, que abarca desde los orígenes milenarios del pueblo palestino hasta los últimos acontecimientos del conflicto con Israel, es lo que el senador Francisco Chahuán ha plasmado en su nuevo libro “Del genocidio al Estado Palestino”, una obra monumental de 1.250 páginas que fue presentada oficialmente el jueves 13 de marzo en el Club Unión Árabe de Viña del Mar.

Este libro, el número 26 en la trayectoria editorial del senador, se ha convertido en uno de los más significativos de su carrera. No solo por el volumen de trabajo detrás de su elaboración -que se remonta a su tesis de grado como abogado-, sino también por el compromiso personal y político que lo impulsa: visibilizar el sufrimiento del pueblo palestino, analizar las causas del conflicto y ofrecer una propuesta de paz viable, basada en el derecho internacional y la coexistencia entre dos Estados.

“Este es un proyecto de vida”, señala Chahuán. “Comenzó con mi tesis de licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, y ha sido alimentado

por años de investigación, trabajo legislativo y activismo en defensa de los derechos humanos del pueblo palestino. Lo que busco es entregar una herramienta de análisis que sirva para la reflexión, pero también para la acción diplomática y legal”, agrega.

UNA CAUSA ARRAIGADA EN LA HISTORIA Y LA IDENTIDAD Chahuán, quien en su juventud fue director de la Federación Palestina de Chile y del Club Palestino de Santiago, tiene una conexión profunda con la causa palestina. Su libro, sin embargo, trasciende lo identitario y propone un análisis riguroso -tanto histórico como jurídico- del prolongado conflicto. El texto recorre hitos desde el 5000 a.C., pasando por la Nakba de 1948, los procesos de paz de Oslo, las intervenciones militares, la consolidación de los asentamientos israelíes en territorios ocupados y llega

hasta los hechos del 7 de octubre de 2023, que marcaron una nueva escalada de violencia en Gaza.

“El libro no evita temas complejos ni se limita a una visión unívoca del conflicto. Se abordan los crímenes cometidos por Hamás, pero también se expone con fuerza el castigo colectivo que ha sufrido la población civil palestina en Gaza, lo que constituye,

en términos jurídicos, un genocidio”, afirma. Al momento del lanzamiento del libro, y según datos recogidos por el senador y un grupo de 620 abogados chilenos que firmaron una acción legal ante la Corte Penal Internacional (CPI), el saldo tras la ofensiva israelí superaría los 46.000 muertos -incluyendo

17.000 niños-, cifras que organizaciones independientes estiman incluso mayores. De hecho, según datos del Ministerio de Salud de Gaza, la cantidad de fallecidos en la Franja de Gaza a causa de la guerra, desde el 7 de octubre de 2023 al 13 de octubre de 2025, sería de 67.869. Ahora, esta acción judicial impulsada por el propio Chahuán culminó en la emisión de órdenes de arresto internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su ex ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

UNA PROPUESTA

CONCRETA DE PAZ

Además del análisis histórico y legal, el libro propone un modelo de solución: la creación de un Estado Palestino independiente, con fronteras seguras y reconocidas, que conviva en paz con Israel. “No es un texto solo para denunciar. Es también una hoja de ruta hacia la paz. Incluye una propuesta de reconstrucción y reconciliación, basada en los más de veinte procesos de paz que han existido entre ambos pueblos”, explica el senador.

Chahuán recalca que esta propuesta contempla el respeto irrestricto al derecho al retorno de los refugiados palestinos, la autodeterminación del pueblo palestino y la aplicación efectiva del derecho internacional, especialmente del capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, que permitiría medidas coercitivas frente a su incumplimiento.

“Lamentablemente, Palestina ha sido la excepción. No se ha aplicado la legalidad internacional con la firmeza que sí se ha hecho en otros casos. Eso erosiona la credibilidad del sistema multilateral”, sostiene.

IDENTIDAD, SÍMBOLOS Y RESISTENCIA CULTURAL

Chahuán se refirió también al papel de los símbolos culturales en la resistencia palestina, como la camiseta del club de fútbol Palestino que incorpora los colores de la bandera palestina a través de la imagen de una sandía, fruta que durante años fue usada como emblema alternativo cuando los colores oficiales fueron prohibidos.

“Hay un intento histórico por despalestinizar Palestina. Desde las matanzas en aldeas como Deir Yassin, pasando por la prohibición de su bandera, hasta la negación del derecho al retorno. Frente a eso, el pueblo palestino ha respon-

“Este (libro) es un proyecto de vida”, afirma el senador Francisco Chahuán, destacando los años de investigación que dieron vida a este material.

dido con identidad, cultura y simbolismo. Y hoy, esa camiseta, que parece una anécdota simpática, es también un acto de resistencia”, explicó.

LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Y SU VÍNCULO CON PALESTINA

Chile es el hogar de la comunidad palestina más grande fuera del mundo árabe, con cerca de 600 mil descendientes. Muchas familias de origen palestino se asentaron en ciudades como Quillota, La Calera o Limache, y han formado parte activa de la vida económica, cultural y política de la Región de Valparaíso.

“El pueblo chileno ha abrazado históricamente esta causa. No solo por la presencia de la diáspora, sino porque compartimos valores como la autodeterminación, la lucha contra la opresión y la defensa de los derechos humanos”, enfatizó el parlamentario.

UN LIBRO CON IMPACTO GLOBAL

“Del genocidio al Estado Palestino” ya ha sido distribuido a nivel global. Ha llegado a las cancillerías de Qatar y Palestina, debatido en el Consejo Global de Tolerancia y Paz, presentado en Naciones Unidas y compartido con diplomáticos, académicos y defensores de derechos humanos en diversos foros.

“Mi anhelo es que este libro sirva para informar, sensibilizar y movilizar. Que contribuya al diálogo y, sobre todo, a que algún día la justicia y la paz lleguen a Palestina. La comunidad internacional ya no puede seguir mirando hacia otro lado”, concluyó Chahuán.

“Del genocidio al Estado Palestino”, una obra monumental de 1.250 páginas.

El importante Tratado de Altamar de la ONU del que Valparaíso podría ser sede

Chile fue uno de los primeros países en firmar el acuerdo, impulsado principalmente por el vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber. En la última asamblea, el organismo internacional lo ratificó

A comienzos de 2024 comenzó a circular la noticia de una doble señal de respaldo al Tratado de Altamar por parte del Ejecutivo y el Congreso. El acuerdo, promovido en el marco de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y negociado durante más de una década por diversos países, apunta a proteger especies marinas en aguas internacionales.

S e trata del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina en Áreas más allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como Tratado de Altamar o BBNJ, por sus siglas en inglés. Este tratado, además de enfocarse en la protección de la biodiversidad en altamar, busca garantizar una distribución equitativa de los recursos oceánicos y establecer mecanismos para la creación de áreas marinas protegidas.

También contempla la implementación de métricas para evaluar impactos ambientales, el fortalecimiento de capacidades científicas y la transferencia de tecnología hacia países en desarrollo.

E n enero del año pasado,

tanto el Presidente de la República, Gabriel Boric, como el Senado -con Ricardo Lagos Weber como uno de sus principales promotores- aprobaron y ratificaron el tratado.

E ste respaldo no solo reafirmó el compromiso de Chile con la gobernanza oceánica -considerando su extenso territorio marítimo-, sino que también fortaleció una inédita aspiración nacional: postular a Valparaíso como sede de la Secretaría del Tratado BBNJ.

Además, al convertirse en el segundo país en firmarlo y el tercero en ratificarlo, Chile ayudó a acelerar el proceso internacional necesario para que el tratado entrara en vigor.

La ratificación definitiva se alcanzó en septiembre, durante la 80ª Asamblea General de la ONU realizada en Nueva York. Hasta allí viajó una delegación encabezada por el presidente Boric y autoridades del Congreso, incluyendo al senador Lagos Weber. En dicha instancia, se logró el umbral de 60 ratificaciones, paso clave para que el acuerdo comenzara a implementarse.

Ahora, una nueva etapa comienza, y uno de los desafíos es definir dónde se establecerá la Secretaría del Tratado BBNJ. Valparaíso corre con ventaja, debido al activo rol de Chile durante las negociaciones y el respaldo internacional que ha recibido su candidatura, incluso del presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Sin embargo, Bruselas (Bélgica) también presentó su postulación, a pesar de no tener salida al mar. En cambio, Valparaíso representa una ciudad costera con historia oceánica y gran potencial científico. Además, si es elegida, sería la primera vez que una Secretaría de la ONU se ubica en un país en vías de desarrollo.

La decisión se conocerá en enero del próximo año, y podría marcar un hito histórico para la región y para el país. Pero antes de ello, se deben cumplir varias etapas, y Chile deberá mantener activas las gestiones diplomáticas en defensa de su postulación.

Para conocer más sobre estos procesos y el camino recorrido por Chile en la ratificación del tratado, conversamos con el senador por la Región de Valparaíso y vicepresidente de la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, uno de los principales impulsores del acuerdo.

- ¿Cómo comenzó a gestarse este tratado?

“Un breve contexto histórico: este tratado, que básicamente busca proteger la

biodiversidad marina en alta mar -fuera de la jurisdicción nacional-, tomó ocho años de estudios y diez de negociaciones. Chile tiene una trayectoria muy sólida en conservación oceánica, reconocida a nivel internacional. Actualmente, alrededor del 44% de nuestras aguas en zona económica exclusiva están bajo alguna forma de protección. Fuimos impulsores clave desde el Sur Global y nuestros pares reconocen ese liderazgo. Además, tiene una particularidad: lo inició fuertemente la presidenta (Michelle) Bachelet, lo continuó el presidente (Sebastián) Piñera, luego lo retomó Bachelet y finalmente lo llevó adelante el presidente (Gabriel) Boric. Es decir, esto se ha convertido en una política de Estado, lo que fortalece nuestra imagen a nivel internacional”.

- ¿Qué significó que Chile fuera uno de los primeros países en firmar el tratado?

“Eso se explica por nuestra historia. Chile ha tenido una relación estratégica con el mar, y ha promovido doctrinas clave como la de las 200 millas, que junto a Ecuador y Perú se impulsó en los años ‘40, y luego fue adoptada por la comunidad internacional. Nuestra trayectoria en gobernanza oceánica, respeto al derecho internacional y compromiso medioambiental, está muy bien posicionada. En este caso, más que condenarnos, nuestro pasado nos respalda. Las can-

cillerías de muchos países lo tienen claro: Chile es un socio confiable en estos temas”.

- Valparaíso fue postulada como sede del tratado. ¿Qué implicancias traería para la ciudad y la región si se aprueba su candidatura?

“Si se acepta la propuesta de Chile, eso va a generar una obligación directa para el

Estado chileno de invertir en la infraestructura de la ciudad. Sería una mejora concreta en la calidad de vida de los porteños y podría contribuir también a la seguridad. Se trata de instalar un organismo internacional, lo que implica reuniones anuales, visitas de delegaciones extranjeras y vínculos con las universidades. Eso requiere que el gobierno central aporte recursos adicionales a los que ya se destinan a Valparaíso. Esta es una postulación seria, sin espacio para improvisaciones, y el presidente Boric lo entiende perfectamente. De concretarse, la sede estaría ubicada en la bodega Simón Bolívar, y se estima que los primeros años contarían con 120 funcionarios, muchos de ellos extranjeros. Eso implica, entre otras cosas, necesidades de estacionamientos, conectividad y oportunidades para proveedores locales y nacionales”.

- ¿Y para el país en términos científicos y de políticas públicas?

“No es que Chile vaya a tomar decisiones en solitario, pero sí tendrá una incidencia científica importante, porque el tratado contempla la creación de un consejo especializado. Allí se asignarán recursos para investigación en alta mar, y las decisiones normativas deberán basarse en evidencia científica. Eso abre una gran oportunidad para las universidades chilenas, muchas de las cuales ya tienen experiencia en investigación marina”.

por Juan José Núñez Brantes

En septiembre, junto a la comitiva encabezada por el presidente Gabriel Boric, Lagos Weber representó al Senado en la 80ª Asamblea General de la ONU, donde se logró la ratificación internacional del tratado BBNJ.

El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, ha sido uno de los principales promotores del Acuerdo para la Conservación Marina en Altamar.

Cuando un conde francés anunció su visita: detalles inéditos de la tragedia del poblado minero de El Cobre

Más allá del terremoto del 28 de marzo de 1965 y la destrucción del tranque de relaves, el desastre marcó el inicio de las normas de seguridad industrial, la aparición de nuevos términos legales y la creación de instituciones fundamentales

por Miguel Núñez Mercado

Cuando el conde y metalurgista francés Jean de Cantacuzene anunció que visitaría el poblado minero de El Cobre, ubicado a los pies de la cordillera de El Melón, se generó una gran inquietud entre los directivos chilenos de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya, cuya subsidiaria en el país era La Disputada de Las Condes. El noble, descendiente de una familia de Bizancio -una de cuyos miembros, Juan VI, fue emperador del Imperio de Oriente en el siglo XIV-, era uno de los principales inversionistas de la firma francesa que operaba en los cerros de ese cordón montañoso.

La información -respaldada por diversos testimonios y documentos- corresponde a una investigación del fallecido profesor y ex alcalde de Nogales, Manuel Aracena Gutiérrez, en su libro inédito “Reencuentro con la Historia de la Comuna: un paisaje humano”. Según el recordado maestro, la visita anunciada motivó que “los administradores locales estimaran que había que hacer algunos cambios, para que el noble no viera el modesto cam-

pamento de adobes, maderas y latas que existía a los pies de la planta minera”.

“Por eso -según Aracena-, sin pensarlo dos veces, se decidió trasladar el campamento desde las cercanías de la planta hacia los pies del tranque de relaves. Todo quedó distribuido en torno a esa contenida masa de millones de metros cúbicos de lodo y agua. A la misma altura del tranque había una cancha de fútbol; y sobre ella, otro campamento de adobes con sus modestos trabajadores. Sin embargo, bajo la colosal pared que contenía millones de metros cúbicos de material, quedó ubicado el nuevo asentamiento, construido con madera, adobes, planchas de zinc y latas”.

Las obras de mejoramiento del poblado minero -que se extendieron por varios mesespropiciaron la llegada de cientos de personas dedicadas a diversos oficios, muchas de ellas sin ningún tipo de identificación. Al mediodía del 28 de marzo de 1965, aunque era domingo, aún había trabajos pendientes en el campamento. Luego, a las 12:33 horas, un sismo de 1 minuto y 50 segun-

dos sacudió las entonces provincias de Coquimbo, Aconcagua, Valparaíso y Santiago. El terremoto alcanzó una magnitud de 7,6 grados en la escala de Richter, siendo el recuerdo más vívido de los mineros que trabajaban para la firma francesa, quienes habitaban en los campamentos del cerro. Cientos de testimonios dan cuenta del temblor, la destrucción del tranque de relaves, la avalancha de miles de toneladas de lodo y la muerte de un número indeterminado de personas.

La versión oficial indica que el mayor desastre ocurrió en el Tranque de Relaves El Soldado, ubicado a 300 metros de altura, el cual se rompió a raíz del remezón. Sus aguas turbias, mezcladas con fango, ácidos y residuos minerales, bajaron en forma de aluvión, arrasando el poblado de entre sesenta y ochenta viviendas,

llevándose consigo a casi todos sus habitantes, animales y árboles.

El barro cubrió gruesas capas de tierra, que luego se endurecieron y se transformaron en tumba para un pueblo compuesto por mineros y campesinos. Los primeros trabajaban en el mineral El Soldado y los segundos en la hacienda El Melón. Casi todos eran familias con dos o tres hijos. El poblado tenía una calle principal que descendía desde la mina, con varias calles transversales polvorientas cortadas por el estero El Cobre, afluente del estero El Sauce.

En el lugar funcionaban un policlínico, un retén de Carabineros y una escuela primaria. El relave -que ya era el segundo- no contaba con muros de contención adecuados. Para evitar derrumbes, solo se habían dispuesto sacos en su frente. El volumen de la avalan-

cha se estimó en diez millones de metros cúbicos, cubriendo un área de entre 8 y 10 kilómetros de largo y entre 200 y 500 metros de ancho. El espesor del barro varió entre 5 metros en la parte alta y 2 metros a la altura del puente El Cobre, en la antigua carretera Panamericana.

S e presume que el aluvión ocurrió pocos minutos después del primer movimiento telúrico, ya que testigos que vivían cerca del puente -a varios kilómetros del poblado- aseguran que la corriente llegó unos 15 minutos después del sismo. El flujo recorrió 14 kilómetros a velocidades estimadas entre 35 y 50 km/h. Tras la avalancha, los únicos vestigios del pueblo sepultado eran ramas y trozos de madera que sobresalían del lodo.

Las faenas de rescate fueron lentas y dolorosas. Familiares de las víctimas colaboraron con ingenieros e

instituciones, indicando la distribución del poblado. Se movilizó a Carabineros, Ejército, Bomberos, Defensa Civil y personal de salud. Al principio no se dimensionó la magnitud del desastre: solo hubo una decena de sobrevivientes, se recuperaron tres pavos y algunas sillas de montar. D urante la tarde del domingo, esa noche y en los días siguientes, diversas patrullas intentaron recuperar los cuerpos. Solo se hallaron 35 cadáveres. El presidente de aquel entonces, Eduardo Frei Montalva, llegó al lugar el lunes siguiente. Tras conocer los hechos, ordenó investigar y establecer responsabilidades. Sin embargo, nunca se conoció a los responsables ni la identidad de muchas víctimas. Pese al dolor, Manuel Aracena destacó que “este sismo hizo ver dolorosamente las carencias de seguridad en la minería. También evidenció cuánto faltaba por desarrollar en ingeniería y otorgó conciencia de la importancia de la seguridad en todo proceso laboral. Lo ocurrido en El Cobre, con todo el drama que significó para muchos trabajadores y familias de nuestra comuna, se convirtió en un hito en la historia de la prevención y seguridad en Chile”. A raíz del desastre y el terremoto, el Gobierno de Chile instauró por primera vez la facultad presidencial de declarar Zonas de Catástrofe, se regularon las leyes sobre muerte presunta, se creó el concepto de damnificado y nació la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi), hoy Sernapred. Lo que nunca se supo fue si el conde Jean de Cantacuzene finalmente concretó su visita. Se intentó contactar a un gerente y administrador de Francia. Tampoco se volvió a saber del abogado quillotano Rubén Cabezas Parés, quien lideró una demanda contra los responsables del desastre y luego se convirtió en una de las víctimas de la masacre de quillotanos ejecutados por militares en enero de 1974.

La tragedia de El Cobre, con sus centenares de víctimas, marcó un hito en los temas de seguridad minera en el país.

Vista parcial del lugar de la tragedia. Se aprecia el material sobre el poblado completo, con excepción de la pequeña iglesia de El Cobre. La imagen es del libro “28 de marzo. Vida, tragedia y memoria”, de los autores Cristóbal Gaete y Gonzalo Olivares. Fotografía obtenida del archivo de Casa Museo Eduardo Frei.

UV es una de las dos universidades regionales que lograron adjudicarse un proyecto de innovación social en Concurso Conocimiento 2030 de ANID

La Universidad de Valparaíso fue una de las únicas dos instituciones de educación superior regionales en adjudicarse un proyecto de la segunda etapa del Concurso Conocimientos 2030 al que convocó el año pasado la Subdirección de Redes, Estrategia y Conocimiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID), cuyos resultados fueron dados a conocer recientemente.

D enominada “Interdisciplina e innovación social: transformando las artes y las ciencias sociales en la Universidad de Valparaíso para enfrentar los complejos desafíos del siglo XXI”, la iniciativa seleccionada responde a una propuesta que fue ideada y

será ejecutada, de manera conjunta, por las Facultades de Arquitectura, Ciencias Sociales y Derecho, bajo la coordinación administrativa de la Vicerrectoría de Investigación e Innovación.

El proyecto tiene como propósito potenciar las capacidades en áreas clave como la transferencia de conocimiento hacia políticas públicas, la interdisciplina, la promoción de la igualdad de género y la gobernanza participativa, como resultado del diseño e implementación de un plan estratégico destinado a consolidar una visión integrada en el ámbito de la innovación y la vinculación efectiva con el entorno. Su dirección está a cargo

del profesor e investigador de la Escuela de Psicología, Juan Sandoval (director titular), y de la profesora e investigadora de la Escuela de Cine y Artes Visuales, Natalia Calderón (directora alterna), quienes lideran un equipo de docentes y especialistas pertenecientes a las diferentes unidades académicas que conforman las Facultades de Arquitectura, Ciencias Sociales y Derecho. Con un enfoque sostenible, este proyecto pretende incrementar el impacto social, cultural y económico de la UV, fortaleciendo de paso la formación de profesionales y la generación de conocimiento relevante para abordar los desafíos del país.

Facultad de Medicina UV inauguró sistema de acopio y reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos

La Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso inauguró un nuevo sistema de acopio para reciclaje de aparatos y componentes eléctricos y electrónicos (RAEE) de la casa de estudios, el cual pasa a formar parte integral del Punto Verde UV de recolección de residuos inorgánicos sólidos que funciona en el Campus de la Salud de Reñaca.

Se trata de una iniciativa de carácter triestamental y comunitario de la Coordinación de Vinculación con el Medio de la Facultad, con la asesoría y el apoyo de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad (UMAS) y la colaboración de la Dirección de Servicios del Ambiente y del programa de Educación Ambiental del municipio de Viña del Mar.

La propuesta consiste en la ha-

bilitación de cuatro contenedores de color rojo debidamente identificados con la señalética estándar para residuos y componentes electrónicos menores (celulares, tablets, teclados, cables, cargadores y reproductores, entre otros), aparatos eléctricos de un máximo de cincuenta centímetros de diámetro (planchas, hervidores, monitores, radios, microondas, entre otros), pilas y baterías.