Francesca Rainieri

HEREDERA DE UN LIDERAZGO TANGIBLE

Edición Especial Exposición Comercial

ASONAHORES 2025

Redescubre el Lujo en Paradisus Palma Real

Atención personalizada, habitaciones superiores, exquisita gastronomía, áreas exclusivas y actividades selectas para unas vacaciones inolvidables.

PARA RESERVACIONES

contacta al +1 808 688 5800, a tu asesor de viajes favorito o visita Paradisus.com

Heredera de un liderazgo tangible FRANCESCA RAINIERI: 30 10

AILA INICIA SU MODERNIZACIÓN

Con una inversión inédita

16

SEGURIDAD JURÍDICA

EN EL DESARROLLO DEL TURISMO DOMINICANO:

Retos y oportunidades

20

RELACIONES PÚBLICAS

Activo que define el éxito en ferias y congresos turísticos

JUAN MANUEL MARTÍN DE OLIVA

Traza la hoja de ruta para el turismo cultural y MICE en el periodo 2025–2027

DEMOCRATIZACIÓN DE LA IA Y EL RETO DEL CAMBIO DE PARADIGMA DEL GPT-5

PARADISUS BY MELIÁ

Lujo inmersivo con alma de destino

24/ Pulso

26/ Memorabilia

28/ Lente histórico

52 / Para sentir y vivir República Dominicana, el destino aspiracional del Caribe

RD SE ALISTA PARA EL 7.º CONGRESO INTERNACIONAL DE TURISMO DE SALUD Y BIENESTAR

56/ La La nueva hoja de ruta de Adompretur hacia un periodismo turístico de rigor de mano de Sarah Hernández

62/ La ciudad en una tabla: ¿y si hacemos de Santo Domingo un destino para skaters?

70/ En Altruismo: Herencia de ternura: becas y cultura en nombre de Alexandra Grullón Segura

88/ Renueva, repara y protege tu piel: la nueva era del cuidado facial

92/ Diásporas literarias: genealogías del desplazamiento (Parte 1)

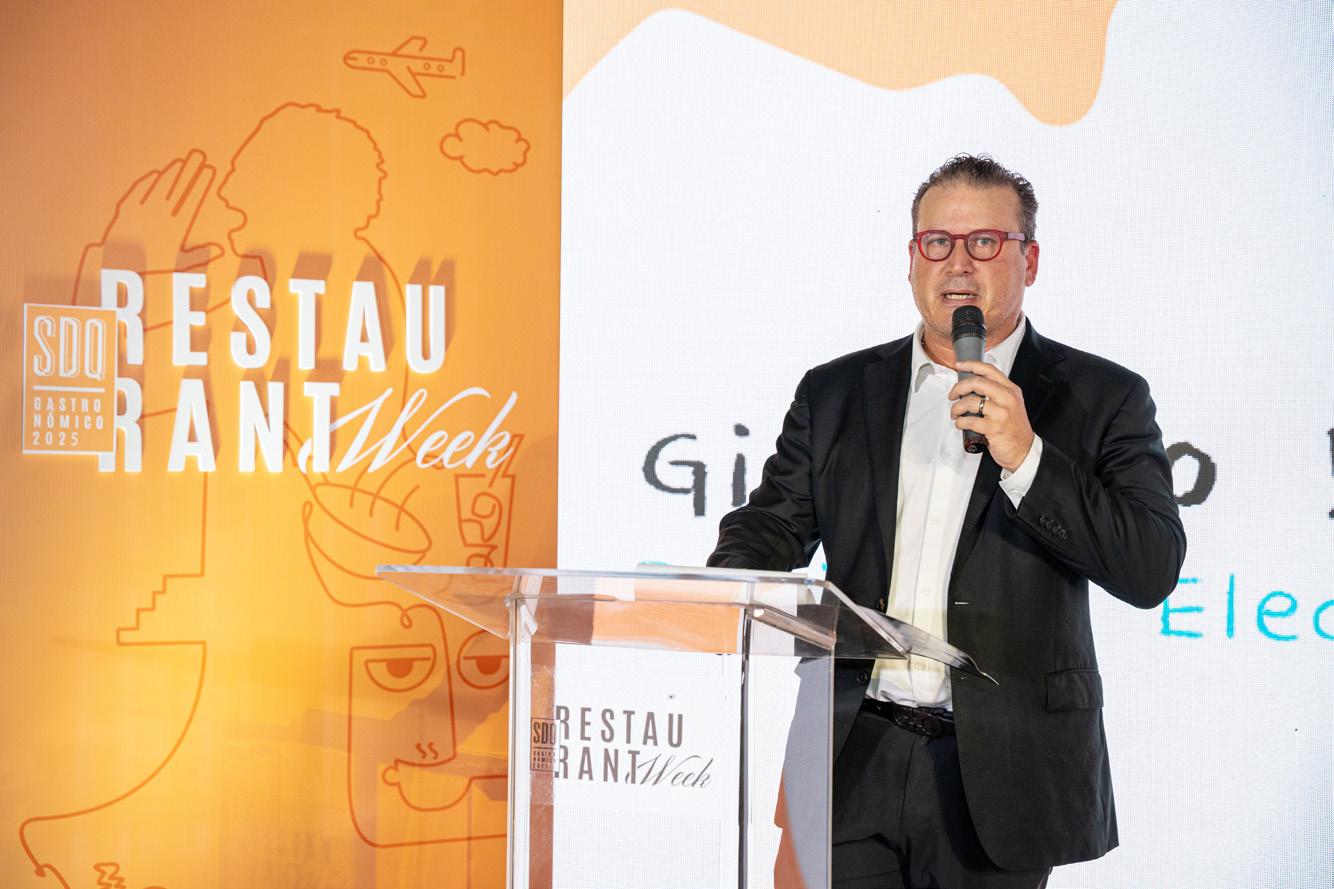

106/ SDQ Gastronómico y Restaurant Week: la arquitectura de un turismo gastronómico

REYNALDO CAMINERO

DIRECTOR EJECUTIVO

reynaldo@lacotica.com

EDITOR DE CONTENIDO

Adrian R. Morales

DEPARTAMENTO DE VENTAS

info@lacotica.com

DISE Ñ O Y DIAGRAMACI Ó N

Katherine De La Rosa

DESARROLLO IMAGEN Y L Í NEA GR Á FICA

Rafael Holguín, Ideography, INC. Nueva York

EDITOR DE PRENSA DIGITAL

Julio García Logroño @julio.logrono

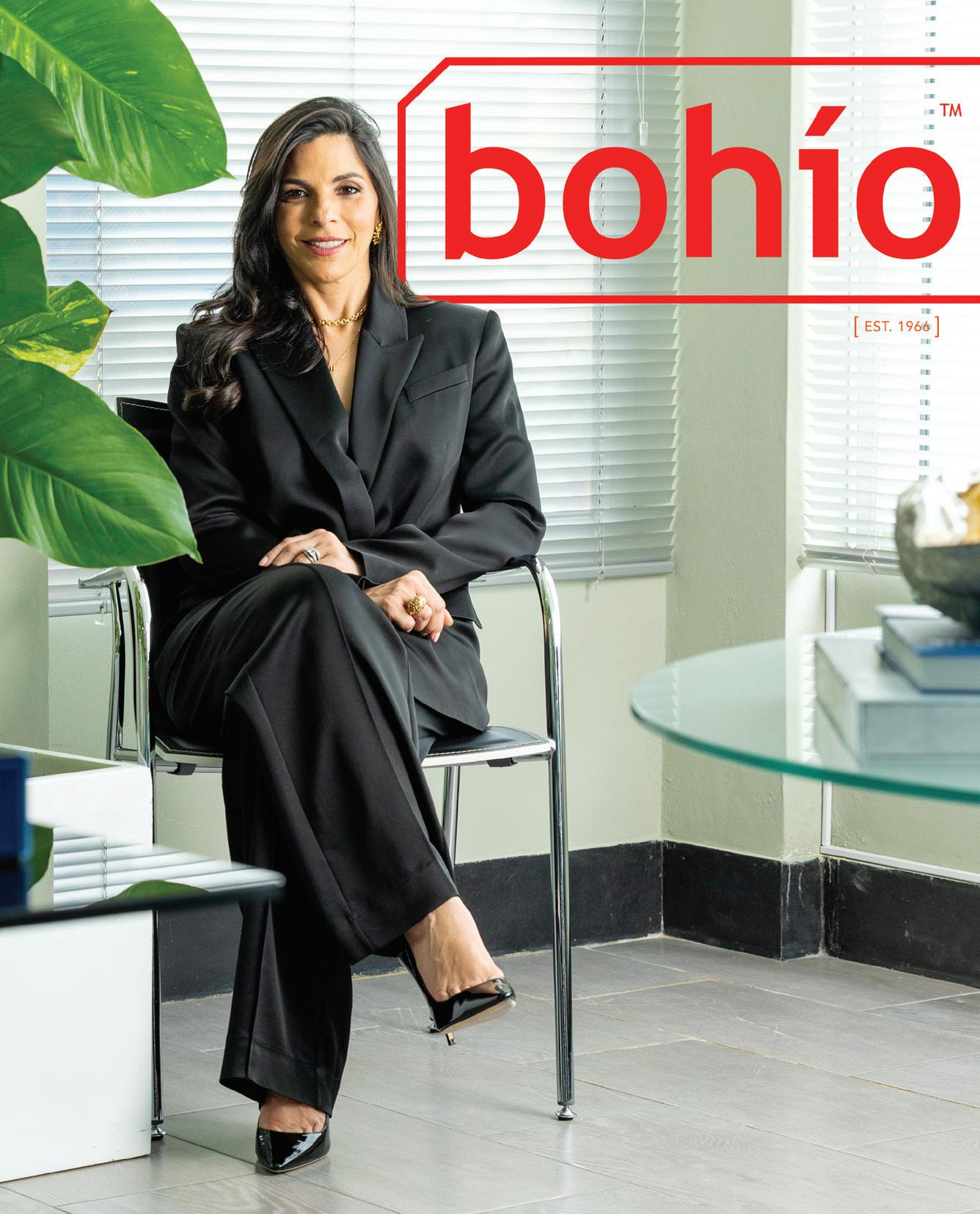

PORTADA

Francesca Rainieri

FOTOGRAF Í A

Grupo Puntacana

MAQUILLAJE

Karen Rosario

FOTOS FUENTES EXTERNAS

Freepik, Midjourney, Pexels, Pixabay, Reni Wu, Shutterstock

IMPRESIÓN

Amigo del Hogar

COLABORADORES

Alan Genao D., Anita González Sigler, Arturo López Valerio, Enrique E. De Marchena Kaluche, Javier Noguera, ONU Turismo y Sadam Morales González

AGRADECIMIENTOS

Carlos Tapia y Gabriel Hinojosa

www.bohionews.com

¡En cada artículo, en cada foto y en todo color... están presentes! Revista Bohío @Bohionews

Revista Bohío @Bohionews

info@lacotica.com

© El contenido de esta edición tiene derechos reservados y no debe reproducirse en ninguna de sus partes sin autorización escrita del editor. Todas las colaboraciones son solicitadas. Ediciones Cabrer no se hace responsable jurídicamente de las opiniones emitidas por sus colaboradores. Registrada en el Ministerio de Interior y Policía con el núm. 922, de fecha 17 de octubre de 1966 y en Derechos de Autor y Propiedad Intelectual núm. 6793, Folio 3535. Derechos Reservados.

EDITORIAL

...Una historia que se completa

Ya nuestro medio insignia, Bohío, se encuentra a tan solo 16 meses de celebrar su sexagésimo aniversario. Y quizá es precisamente esa cercanía a las seis décadas lo que me hace detenerme y valorar todo lo que hemos logrado en este tiempo. No ha sido obra de una sola persona, sino el resultado de un legado forjado por mis abuelos, don Luis y doña Rita, y continuado con amor, esfuerzo y compromiso hasta hoy.

Con esta edición me doy cuenta de cómo la historia misma se refleja en nuestras páginas: hemos tenido en portada a doña Haydée Kuret de Rainieri, luego a Paola, y ahora nos honra Francesca Rainieri, con lo cual se completa la presencia de madre e hijas en las portadas de Bohío. Una muestra clara de cómo, en 60 años, hemos acompañado la evolución de familias y líderes que representan lo mejor de nuestro turismo.

Francesca no solo se ha destacado en Grupo Puntacana por su gran liderazgo, sino que también ha hecho historia al convertirse en la primera mujer presidenta de la AMCHAMDR en sus 101 años de trayectoria. Gracias, Francesca, por ser el rostro de nuestra Expo Asonahores 2025. Esta portada celebra tu camino, pero también reafirma la misión de Bohío: ser testigos y cronistas del poder transformador del turismo dominicano.

Los delegados que acudan a esta importante feria turística podrán deleitarse con esta edición que hemos preparado con esmero. Entre los temas del contenido descubrirán una mirada profunda sobre las tendencias que están redefiniendo nuestro destino. Desde el lujo inmersivo hasta las transformaciones que

REYNALDO CAMINERO DIRECTOR EJECUTIVO

buscan posicionar a República Dominicana en la vanguardia del turismo regional.

Profundizamos en iniciativas de sostenibilidad y turismo responsable, al resaltar cómo la innovación y el compromiso ambiental generan beneficios para comunidades locales y fortalecen la marca país. Asimismo, exploramos el impacto de eventos internacionales como el Congreso de Turismo de Salud y Bienestar, que proyecta al país como referente en este campo y abre oportunidades de inversión y desarrollo.

Con énfasis dedicamos páginas a la innovación urbana y cultural de Santo Domingo, y en ese contexto surge la propuesta de convertir la ciudad en un destino para skaters. La iniciativa busca no solo crear un espacio deportivo y recreativo para los jóvenes, sino también revitalizar el espacio urbano y potenciar una imagen moderna y diversa, que contribuya a dinamizar la oferta turística y cultural de nuestra capital.

Este número pretende reflejar la riqueza de nuestras expresiones culturales y sociales, al promover un diálogo entre tradición, innovación y compromiso, con la esperanza de inspirar nuevas ideas y acciones que fortalezcan nuestro imaginario colectivo y nuestra proyección internacional.

Gracias por acompañarnos en esta travesía. La historia que construimos día a día nos impulsa a seguir avanzando con pasión, criterio y responsabilidad. ¡Feliz lectura!

¡Abrazos y bendiciones!

AILA inicia su modernización con inversión inédita

ANITA GONZÁLEZ SIGLER REDACTORA

RRepública Dominicana abrió un nuevo capítulo en su infraestructura aeroportuaria cuando el presidente Luis Abinader presidió el acto inaugural de la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA).

La obra, proyectada con una inversión de 250 millones de dólares, aspira a transformar la capacidad operativa del principal aeropuerto de la zona metropolitana de Santo Domingo y a reforzar la posición del país en las redes de conectividad regional.

La directora general de Aerodom, Mónika Infante, calificó el proyecto como un hito y ubicó la iniciativa dentro de la estrategia conjunta con VINCI Airports para consolidar a República Dominicana como un hub aéreo de referencia. «Esta inversión histórica, la primera nueva terminal construida en el AILA desde su inauguración en 1956, responde a una visión de largo plazo: fortalecer la conectividad y proyectar al país como centro neurálgico de transferencia aérea en los próximos diez o veinte años», declaró Infante a Bohío.

Infraestructura y experiencia del pasajero

El nuevo edificio, diseñado en tres niveles, contará con una superficie de entre 33,000 y 35,000 metros cuadrados y añadirá capacidad para hasta cuatro millones de pasajeros anuales. La plataforma de maniobras ofrecerá espacio para operar hasta trece aeronaves en forma simultánea y el complejo incluirá un estacionamiento con 900 plazas. En materia

operativa, las terminales de llegadas y salidas incorporarán tecnología de control de equipaje con cuatro cintas transportadoras, 38 mostradores de check-in, cuatro filtros de seguridad y diez posiciones de embarque.

El proyecto contempla, además, áreas ampliadas de espera y una oferta comercial y gastronómica renovada.

Infante subrayó el carácter integral de la intervención. «No se trata solo de ampliar metros cuadrados; se trata de elevar estándares de servicio, reducir fricciones en los procesos de viaje y ofrecer una experiencia coherente con la ambición turística del país», afirmó. Para la ejecutiva, la suma de infraestructura, tecnología y procesos permitirá atraer nuevas rutas y aerolíneas de Europa, Norteamérica y el Caribe, y favorecerá la vinculación con cadenas logísticas más complejas.

El proyecto incorpora medidas de sostenibilidad que, según Aerodom, responden a estándares internacionales. La terminal dispondrá de un Energy Center que generará la totalidad del frío con energía solar y almacenamiento térmico, además de sistemas para reutilizar aguas residuales tratadas en la climatización. «Nuestra meta es operar, en el mediano plazo, con un balance neutro de carbono; este diseño busca asegurar eficiencia energética y gestión racional del recurso hídrico», señaló Infante. Aerodom estableció como objetivo alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050 y exigió que los indicadores de avance queden explícitos en los informes de obra.

Mónika Infante, directora general de Aerodom.

David Collado, Eduardo Estrella, el presidente Luis Abinader, Mónika Infante y Víctor Pichardo

Empleo, rutas y dinamismo

económico

La ejecución del proyecto se apoya en una alianza entre Aerodom y el Gobierno dominicano, con la participación del Gabinete de Turismo, la Comisión Aeroportuaria y otras entidades públicas. Las autoridades atribuyeron la factibilidad de la obra a la renegociación del contrato de concesión en 2023, que permitió comprometer inversiones sin afectar la operación diaria del aeropuerto. El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, resaltó que la terminal agilizará los procesos de entrada y salida de viajeros, mientras que el ministro de Turismo, David Collado, recordó que el AILA no había recibido una intervención de esta magnitud desde su inauguración.

En términos de empleo, las autoridades esperan la creación de centenas de puestos

directos e indirectos durante la etapa de construcción y la generación de empleos permanentes asociados a la operación y servicios del nuevo edificio. A juicio de la dirección de Aerodom, la capacidad adicional y la modernización de la oferta comercial deberán traducirse en mayores frecuencias, nuevas rutas de largo alcance y un incremento de la conectividad regional.

La magnitud del proyecto convoca, no obstante, preguntas relevantes para el seguimiento público. La coexistencia de cifras técnicas dispares —33,000 frente a 35,000 metros cuadrados— requiere precisión en la documentación oficial que acompañe cada fase. Las declaraciones sobre sostenibilidad y neutralidad precisan convertirse en metas cuantificables: potencia instalada para generación solar, volumen de agua reutilizada y reducción anual de emisiones constituyen

parámetros verificables que la sociedad civil y los entes reguladores podrán exigir.

Asimismo, convertir al AILA en un hub regional exige políticas complementarias: incentivos comerciales, acuerdos de desarrollo de rutas aéreas, eficiencia en slots y coordinación logística con puertos y carreteras. La infraestructura constituye condición necesaria, pero no suficiente; la atracción de nuevas rutas dependerá también de la articulación entre operadores, reguladores y la oferta turística y logística del país.

En el horizonte de la obra converge una expectativa colectiva: esta iniciativa puede consolidar una plataforma de desarrollo y abrir oportunidades para la región; al mismo tiempo, impondrá la obligación de traducir promesas en resultados concretos, con transparencia en contratos, cronogramas y cumplimiento de metas ambientales. En palabras de Infante, «invertir en

infraestructura aeroportuaria es invertir en la proyección internacional del país; ahora corresponde ejecutar con rigor y rendir cuentas sobre cada etapa de la obra»

El desafío consiste en mantener la coherencia entre la visión anunciada y la gestión cotidiana del proyecto. Si la ejecución respeta plazos, estándares y métricas verificables, el AILA podrá dejar de ser un aeropuerto con operaciones centenarias para convertirse en un nodo logístico y turístico que aporte con solidez al crecimiento nacional.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles y militares, representantes del sector aeroportuario y delegaciones diplomáticas. El presidente Abinader aprovechó el acto para vincular la obra a una agenda más amplia de recuperación y mejora de atractivos turísticos: en paralelo, el Gobierno anunció la pronta entrega del parque submarino La Caleta, rehabilitado tras décadas de abandono.

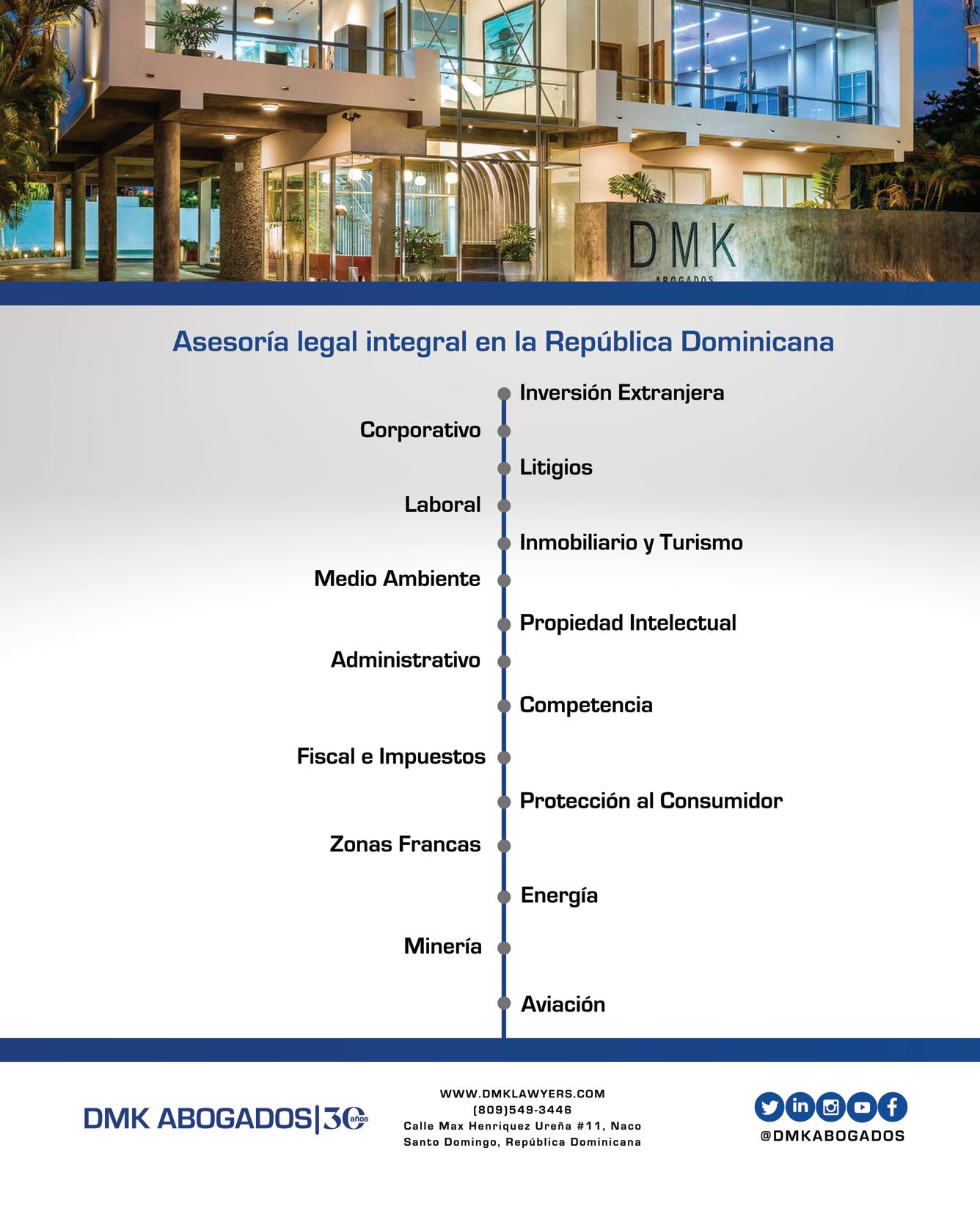

Seguridad jurídica en el desarrollo del turismo dominicano: retos y oportunidades

ENRIQUE E. DE MARCHENA KALUCHE SOCIO GERENTE DMK ABOGADOS

¿

¿Cómo impacta el marco jurídico dominicano en el sector turismo? No cabe duda de que, a lo largo de los años, el régimen jurídico instaurado en República Dominicana ha contribuido al desarrollo y crecimiento del turismo, lo que ha generado confianza, seguridad e interés para la inversión nacional y extranjera, y se ha traducido en un notable éxito para el sector.

Entre los pilares jurídicos que incentivan la inversión, tanto nacional como de fuera, destaca la Ley núm. 158-01, de 2001, modificada por la Ley núm. 195-13, de 2013, cuyo objetivo principal es fomentar el sector turístico en todo el territorio nacional.

La legislación dominicana no solo ha establecido un régimen especial para el turismo, al otorgar incentivos fiscales, sino que también ha creado un marco legal para la organización territorial. En este sentido, cabe citar la Ley núm. 368-22, de 2022, cuyo objetivo es el ordenamiento territorial y el uso del suelo en República Dominicana, en los distintos niveles del ámbito político-administrativo.

Su reglamento de aplicación fue promulgado mediante el Decreto presidencial núm. 396-25, el 21 de julio de 2025.

Con esta ley y su reglamento se establece un marco regulatorio para el ordenamiento del territorio a escala nacional, que impulsa el diseño y la gestión de los gobiernos locales, en coordinación con el Ministerio de Turismo, con el fin de garantizar la continuidad del desarrollo turístico en todo el país.

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó recientemente de un crecimiento del 15.3 % en la inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2025, impulsado mayoritariamente por el turismo.

Este dinamismo refleja el interés de empresas y fondos de inversión —en especial españoles y norteamericanos— en invertir en el país, así como la fuerte presencia de franquicias

hoteleras globales como Marriott, Hyatt, Hilton e Intercontinental (IHG), entre otras.

Ese respaldo a República Dominicana responde a la existencia de una democracia consolidada, un Estado de derecho, el fortalecimiento institucional y la seguridad jurídica que ofrece el país. La más reciente reforma constitucional y la promulgación de un nuevo Código Penal apuntan en esa dirección. Este último incorpora nuevos tipos penales adaptados a la realidad social y a la evolución de las tecnologías en el ámbito global.

Consideramos necesaria la creación de una mesa de trabajo encabezada por los principales sectores del país, tanto públicos como privados, para analizar las necesidades prioritarias del sector y consolidar una nueva etapa del desarrollo turístico nacional. Este plan de desarrollo, con un horizonte mínimo de 10 años, debe buscar la sostenibilidad de un sector altamente competitivo a escala internacional, atraer nuevos segmentos de mercado y aumentar el gasto promedio por turista.

En este contexto será imprescindible modificar la Ley Orgánica de Turismo —que data de 1969— y, que después de 56 años, requiere una profunda actualización.

Hay retos y oportunidades por delante. ¡Manos a la obra!

La legislación dominicana no solo ha establecido un régimen especial para el turismo, al otorgar incentivos fiscales, sino que también ha creado un marco legal para la organización territorial. En este sentido, cabe citar la Ley núm. 368-22, de 2022, cuyo objetivo es el ordenamiento territorial y el uso del suelo en República Dominicana, en los distintos niveles del ámbito político-administrativo.

Relaciones públicas: activo que define el éxito en ferias y congresos turísticos

ALAN GENAO D. CEO / PRESS MEDIA CENTER

INFO@PRESSMEDIACENTER.COM

En la actualidad, las ferias y congresos especializados se consolidan como espacios de intercambio, visibilidad y posicionamiento de marcas, y adquieren protagonismo en un contexto global donde el turismo es uno de los sectores más competitivos. Pero más allá de la logística y la infraestructura, su trascendencia se determina por la gestión estratégica de un factor intangible: las relaciones públicas (RR. PP.).

Cuando nos referimos a ferias y congresos especializados, una gestión de visibilidad no se limita a diseñar un stand atractivo, se trata de estructurar un relato que inspire confianza, genere conversaciones y sea memorable. Es en ese punto donde las relaciones públicas actúan como el hilo conductor que convierte la participación de un evento en una narrativa con impacto y permanencia.

En tiempos modernos las ferias son escenarios de diplomacia pública. La imagen proyectada trasciende la promoción turística para convertirse en un reflejo de estabilidad, seguridad jurídica e innovación. Una estrategia de relaciones públicas bien estructurada garantiza que esa percepción se construya de manera coherente y planificada, además de abrir puertas a inversionistas, turoperadores, organismos multilaterales y líderes de opinión.

Sin lugar a duda, gestionar con inteligencia cada encuentro permite convertir una reunión en una alianza, y una entrevista en una oportunidad de inversión, lo que recuerda el rol vital de este campo en referencia a la gestión de la reputación y prevención de crisis. En un entorno globalizado, donde cualquier error puede amplificarse con rapidez, contar con protocolos de comunicación de crisis es esencial para anticipar escenarios y dar respuestas oportunas, como una vía de proteger la reputación de destinos y marcas. El éxito de las acciones de relaciones públicas en estos entornos requiere visión estratégica y disciplina operativa.

Las relaciones públicas no son un complemento, sino el eje que permite transformar presencia en influencia, contactos en alianzas y eventos en oportunidades de crecimiento sostenido, y quienes entienden que la reputación se construye antes, durante y después de cada evento tienen la ventaja de liderar no solo el presente, sino también el presente y el futuro.

IMPACTO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS

La reputación es el capital del turismo

El turismo mundial cerró 2024 con más de 1.300 millones de llegadas internacionales, según ONU Turismo, y en ese escenario global República Dominicana figura como líder indiscutible del Caribe, con más de 11 millones de visitantes el año pasado y una proyección de crecimiento sostenido para 2025.

Estos números son el resultado de inversión, planificación y, sobre todo, de una gestión de comunicación inteligente en los principales foros internacionales. FITUR (Madrid), ITB (Berlín) y ANATO (Bogotá), entre otros, no son simples espacios de promoción, sino tableros de negociación donde la narrativa de un país define su atractivo para aerolíneas, inversionistas y turoperadores globales.

En ferias internacionales, las relaciones públicas no pueden percibirse como un gasto operativo, sino como palanca de rentabilidad. Su impacto puede medirse en tres grandes dimensiones:

• Visibilidad de alto valor: la cobertura mediática lograda en ferias como FITUR supera en retorno de inversión a campañas publicitarias tradicionales. En 2024 República Dominicana registró presencia en más de 300 publicaciones internacionales durante la feria madrileña, lo que reforzó su reputación como destino seguro y diverso.

• Gestión de confianza para inversionistas: un discurso coherente, voceros entrenados y encuentros bien gestionados convierten citas en acuerdos. Solo en FITUR 2025 el país cerró contratos de inversión turística por más de 6,750 millones de dólares.

• Resiliencia reputacional: la comunicación estratégica no solo proyecta fortalezas, sino que blinda ante crisis. Tras la campaña de desinformación que afectó al destino en 2019, la diplomacia turística dominicana demostró que la reputación es un activo que se defiende con relaciones públicas sólidas.

Y es que la diferenciación se construye desde la narrativa. Para República Dominicana esa narrativa ha evolucionado de «destino vacacional» a hub turístico y de inversión en el Caribe, con un portafolio que incluye turismo inmobiliario, deportivo, de salud y gastronómico. Las relaciones públicas han sido clave para posicionar esa visión. A través de mensajes estratégicos y experiencias memorables, como gastronomía en vivo, showcases culturales y networking de alto nivel, el país atrae visitantes, pero también capital, conectividad aérea y credibilidad internacional.

República Dominicana lo ha demostrado: la estrategia comunicacional adecuada asegura liderazgo regional y proyecta al país como un jugador global en el sector

turístico. Como expresó recientemente el ministro de Turismo, David Collado: «Cada feria internacional es una oportunidad para demostrar que República Dominicana no solo es el mejor destino del Caribe, sino también un país confiable para la inversión y la innovación en turismo».

Y, ciertamente, la clave está en cómo nos comunicamos con el mundo, porque en turismo, como en los negocios, la percepción lo es todo; una frase refleja que, en comunicación, la realidad no solo se construye por hechos, sino por cómo los perciben los públicos. La percepción determina la reputación, la confianza y la influencia que una organización o persona puede ejercer, y la fortaleza de las RR. PP. es convertir percepciones en activos estratégicos.

PULSO

Banco

Popular otorga 32 nuevas becas del programa Excelencia Popular

El Banco Popular Dominicano otorgó 32 nuevas becas a estudiantes universitarios como parte de su programa de becas Excelencia Popular, que en total cuenta con más de 300 becados en activo. La iniciativa de la entidad financiera busca promover el acceso a la educación superior de calidad a estudiantes de escasos recursos, en alianza con más de 23 instituciones académicas del país.

Aeropuerto de Punta Cana, reconocido con premio «The Best of DR 2025»

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) recibió el premio «The Best of DR 2025» en la categoría de «Experiencia de Viaje: Servicios», que lo consolida como una de las organizaciones más influyentes del país. El galardón, otorgado por la revista Mercado en su edición especial «Lo Mejor de RD», destaca la excelencia de la terminal aérea en la oferta de servicios.

Tortuga Bay Puntacana, distinguido por The Leading Hotels of the World 2025

Tortuga Bay Puntacana recibió una calificación de «Excelente» por el Programa de Calidad de Miembros 2025 de The Leading Hotels of the World (LHW), premio que reafirma su posición entre los hoteles más prestigiosos del mundo. El establecimiento, en el percentil 87, muestra un nivel de calidad superior al del 87 % de los miembros de LHW a escala global.

Centro Cultural Taíno Casa del Cordón celebra conversatorio

El Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, iniciativa del Banco Popular Dominicano, realizó el conversatorio «El poder de las buenas palabras», con Roberto Ángel Salcedo, ministro de Cultura, y José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable del Grupo Popular, quienes reflexionaron sobre la importancia del lenguaje.

Adompretur inaugura Galería de Pasados Presidentes

La Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) inauguró la Galería de Pasados Presidentes, espacio que reconoce y preserva el legado histórico de quienes han dirigido la institución desde 1977. La distinguida lista está encabezada por Luis Augusto Caminero, visionario fundador y primer presidente, también fundador —junto a Rita Cabrer— de la revista Bohío (en 1966).

Paradisus Palma Real, mejor hotel para bodas

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort fue elegido mejor hotel para bodas en los Latin American Wedding Awards (LAWA) 2025 y en los República Dominicana Event Awards. En la ceremonia en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, el resort recibió tres premios: mejor wedding venue de la región este, mejor hotel para bodas en RD y mejor hotel para bodas en Latinoamérica.

Revista Bohío

MEMORABILIA

En la edición 183 de la revista

Bohío publicamos un artículo de la entonces Organización Mundial del Turismo (OMT, hoy ONU Turismo), que hablaba de la necesidad de contar con estadísticas fiables y comparables sobre el empleo en el sector del turismo y difundía la guía OIT–OMT “Measuring Employment

in the Tourism Industries” como instrumento para avanzar hacia un marco internacional armonizado. El texto subrayaba que sin datos comparables resultaría imposible dimensionar el empleo, diseñar políticas de formación y trabajo decente, ni valorar la contribución real del turismo al desarrollo.

Bohío Edición 183, año 2014.

Recordar aquel número nos obliga hoy a preguntarnos cuánto ha cambiado el terreno en casi once años. En términos de marco técnico, ha habido avances concretos: ONU Turismo y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han continuado la cooperación y, recientemente, lanzaron un conjunto de datos y herramientas que buscan cerrar lagunas y facilitar el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible aplicados al empleo turístico. Este nuevo repositorio representa un paso operativo importante hacia la armonización que la guía proponía.

Sin embargo, la década transcurrida incluyó un evento de magnitud inédita: la pandemia de COVID-19 expuso la fragilidad del empleo turístico y la insuficiencia de muchas series estadísticas para capturar shocks tan violentos. Las caídas de llegadas internacionales y las pérdidas masivas de ingresos en 2020 mostraron que las estimaciones previas sobre la dimensión y la estacionalidad del empleo no siempre permitían respuestas políticas ágiles.

En la fase de recuperación posterior a la pandemia se observan dos realidades complementarias. Por un lado, las estimaciones más recientes de agencias laborales indican que el empleo ligado al turismo ha recuperado gran parte del terreno perdido y hoy concentra cifras del orden de cientos de millones de puestos

(las cifras varían según metodología: la OIT/ ILOSTAT reporta estimaciones consolidadas en torno a 270 millones de trabajadores, mientras otros observatorios sectoriales ofrecen cifras mayores al aplicar definiciones ampliadas). Estas discrepancias reafirman la necesidad de estándares y de transparencia metodológica.

Por otro lado, los desafíos del presente son distintos a los de 2014: la digitalización, la transición hacia modelos más sostenibles, los vacíos formativos y una creciente «crisis de habilidades» obligan a replantear no solo cuánto empleo genera el sector, sino qué tipo de empleo, con qué condiciones y qué protecciones sociales. ONU Turismo ha desarrollado desde entonces herramientas y líneas de trabajo para mejorar la calidad de esos indicadores, pero la implementación nacional y la comparabilidad internacional siguen siendo tareas pendientes.

La propuesta técnica y conceptual difundida en Bohío en 2014 conserva su vigencia —las estadísticas robustas siguen siendo condición necesaria para políticas eficaces—, pero la crisis pandémica y la agenda actual (digital, verde y formativa) han ampliado el horizonte de lo que debe medirse. La actualización del diagnóstico y la inversión sostenida en capacidades estadísticas y en protección laboral son hoy más urgentes que nunca.

LENTE HISTÓRICO

Bohío

Edición 193, año 2016

Francisco Roberto Henríquez

Bohío

Edición 193, año 2016

Traductores e intérpretes, indispensables en el turismo.

Bohío Edición 183, año 2014. Linette Arbaje

Bohío Edición 183, año 2015. Publicidad Air Europa

Francesca Rainieri: heredera de un liderazgo tangible

Por Adrian R. Morales

FFrancesca Rainieri no habla desde la comodidad de una tradición fácil; lo hace desde la responsabilidad de quien recibió un proyecto familiar y decidió convertirlo en un laboratorio de ideas para el futuro. Directora financiera de Grupo Puntacana y primera mujer en presidir la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) en sus 101 años, Francesca combina respeto por el pasado con una visión de diversificar la economía del este del país. Su liderazgo, forjado bajo el ejemplo de sus padres, Frank y Haydée Rainieri, guía las decisiones corporativas que ahora toma junto a sus hermanos. «El verdadero liderazgo comienza con el ejemplo», afirma en entrevista exclusiva con Bohío

Su discurso evita la retórica hueca. Para ella, la sostenibilidad no es un eslogan. Grupo Puntacana, asegura, aplicó criterios ambientales desde antes de que existiera esa palabra en la agenda corporativa. Proyectos como la Reserva Ecológica Ojos Indígenas y las iniciativas de conservación marina no son meros adornos; son el núcleo de un modelo operativo que busca equilibrar actividad económica, cuidado del entorno y desarrollo social. La ejecutiva resalta que esas políticas nacieron de decisiones prácticas y análisis técnicos, no de modas pasajeras.

Lujo responsable y prioridad por las personas

Francesca describe el lujo del siglo XXI como algo que trasciende el confort: «Se trata de coherencia con valores, experiencias auténticas y responsabilidad social». En ese paquete caben energías renovables, gestión de residuos, agricultura local y un modelo culinario que privilegia el producto de la tierra. «El lujo hoy se mide por la coherencia con valores que importan al viajero», asevera. El Centro de Innovación Marina, proyecto que impulsa la regeneración de arrecifes mediante tecnología avanzada, figura como ejemplo de esa coherencia aplicada a conservación y conocimiento.

Pero la ejecutiva retoma con fuerza un elemento que, según ella, distingue a Grupo Puntacana: las personas. Para Francesca, el activo más valioso no es la infraestructura ni un sello internacional; es el empleado que siente orgullo por su trabajo: «La sonrisa y el compromiso de un colaborador que se siente parte de Grupo Puntacana es nuestro mayor atributo»

Esa convicción explica programas de formación, vías de promoción interna y políticas laborales que apuntan a ofrecer estabilidad y oportunidades reales de desarrollo.

La expansión que hoy impulsa la empresa en Uvero Alto y Punta Cana mantiene ese prisma. La directora financiera rechaza el crecimiento por crecer. Cada proyecto pasa por estudios ambientales, planes de integración comunitaria y procesos de consulta. El argumento central es que el desarrollo debe generar valor económico y social sin sacrificar el entorno natural. Según Francesca, los proyectos han creado miles de empleos directos e indirectos y han abierto rutas de formación para la población local. Esos empleos, añade, sustituyen la dependencia exclusiva del turismo por una estructura de oportunidades más amplia.

Herramientas, diversificación y educación como palancas

Como responsable de las finanzas, Francesca subraya el impacto de decisiones tecnológicas en la gestión empresarial. La adopción de SAP (sigla en inglés para Sistemas, Aplicaciones y Productos en Procesamiento de Datos) integró doce líneas de negocio —desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana hasta la Fundación Puntacana— bajo una sola plataforma informativa. La medida mejoró la trazabilidad financiera y la calidad de la información usada en la toma de decisiones. «SAP nos dio visibilidad y control. La modernización exigió formación y ajustes culturales, pero sus beneficios justifican el esfuerzo: mayor transparencia, procesos más claros y capacidad para proyectar el crecimiento de forma ordenada», añade.

La Zona Franca de Punta Cana aparece como pieza clave de la estrategia de diversificación. Francesca Rainieri sostiene que la región no puede depender únicamente del turismo: «Necesita industrias que ofrezcan empleos de mayor especialidad y resiliencia ante choques externos. La zona franca ha atraído logística, servicios tecnológicos, manufactura ligera y proyectos MRO (maintenance, repair and operations). Esas actividades enriquecen el tejido productivo, retienen talento y generan exportaciones». En la visión de Francesca, una economía más diversa favorece a las nuevas generaciones y reduce vulnerabilidades.

La ejecutiva insiste en que el turismo actúa como «motor» transversal de la economía: impacta la banca, la construcción, la agroindustria, el transporte y la artesanía. Para potenciar esas sinergias, reclama inversión en tecnología, en formación técnica y en logística capaz de elevar estándares. Su trabajo como asesora en el Puntacana International School, en INTEC y en EDUCA busca cerrar la brecha entre la academia y la demanda laboral. Francesca propone currículos que incluyan habilidades técnicas, pensamiento crítico y dominio de idiomas, con el fin de preparar profesionales capaces de asumir los roles que exige el futuro.

Gobernanza, transparencia y responsabilidad social

La presidencia de AMCHAMDR abre para Francesca la posibilidad de fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y de posicionar al país como hub logístico regional. «Somos mucho más que un destino turístico; nos hemos convertido en una plataforma de exportación», afirma. En su agenda figura el nearshoring, la mejora de procesos y la atracción de inversiones que complementen al turismo: tecnología, servicios y logística. «El objetivo es que la región se consolide como un polo que combine turismo, comercio y servicios especializados», agrega.

La gobernanza aparece en su discurso como condición necesaria para el desarrollo. Francesca propone la publicación periódica de indicadores sobre empleo, inversión social, consumo de recursos y resultados ambientales. Esos datos deben servir para medir el impacto real de los proyectos y para exigir rendición de cuentas. La ejecutiva defiende alianzas público-privadas con reglas claras y objetivos de largo plazo. La sostenibilidad, dice, no se alcanza con acciones aisladas, «requiere planes estructurados que produzcan beneficios tangibles para la comunidad».

En la práctica, esa visión se materializa en proyectos concretos. El Centro de Innovación Marina busca regenerar arrecifes y generar conocimiento aplicable a la conservación. Los programas farm-to-table (del huerto a la mesa) fortalecen la autosuficiencia alimentaria y conectan a productores locales con la oferta gastronómica. Las iniciativas de formación técnica pretenden crear trayectorias profesionales en oficios, gestión hotelera y logística. La apuesta por la zona franca y los MRO añade una capa industrial que procura estabilidad frente a los ciclos del turismo.

Un

liderazgo con matiz humano

Francesca Rainieri asume su nuevo rol en AMCHAMDR con conciencia del peso simbólico que representa ser la primera mujer en ese puesto en más de un siglo. Para ella, la elección no es un título decorativo; es una responsabilidad con impacto real: promover la equidad, abrir espacios para mujeres y jóvenes y construir un liderazgo más diverso. «La inclusión es clave para el crecimiento social y económico», expone. La ejecutiva

anuncia alianzas con universidades para programas técnicos y de formación profesional que apunten a resultados sostenibles.

El relato que propone Francesca combina la mirada larga del que administra un legado con la voluntad de transformar ese legado para los desafíos actuales. Evita fórmulas fáciles y apuesta por decisiones que generen empleo digno, mejoren la educación y protejan el entorno. En sus palabras se percibe una convicción: «El desarrollo sostenible es posible cuando la empresa actúa con responsabilidad y cuando la comunidad participa de los beneficios».

Bohío concluye esta conversación con Francesca Rainieri como quien escucha a una gestora que reivindica la memoria familiar sin renunciar a la innovación.

Su gestión pretende mantener la identidad del destino y elevar la calidad de vida de su gente. Si las decisiones que impulsa logran equilibrar tradición y renovación, el legado que heredó podría convertirse en una plataforma de prosperidad compartida, capaz de ofrecer al Caribe un modelo replicable de desarrollo con rostro humano.

DE CERCA

Para Francesca Rainieri, ser madre y ejecutiva es una de las decisiones más importantes de su vida, una experiencia que fortalece su liderazgo con resiliencia, empatía y organización.

Señala que la clave está en integrar su vida personal y profesional, mientras aplica en la empresa lo aprendido en casa y viceversa.

Expresa que Punta Cana ocupa un lugar especial en su corazón por ser su hogar y el sueño compartido de su familia, pero invita a recorrer toda República Dominicana por su riqueza natural y cultural, un país que, asegura, «lo tiene todo» y sorprende en cada visita.

Juan Manuel Martín de Oliva traza la hoja de ruta para el turismo cultural y MICE en el periodo 2025–2027

Por Adrian R. Morales

I ADRIAN_R_MORALES | ADRIAN.EDITOR@GMAIL.COM

AAl asumir la presidencia del Clúster Turístico de Santo Domingo (CTSD) para el período 2025–2027, Juan Manuel Martín de Oliva plantea una agenda clara y ambiciosa: posicionar a la ciudad como capital gastronómica del Caribe, concretar el Centro de Convenciones y reforzar la proyección de la Ciudad Colonial como destino histórico y cultural. Martín de Oliva parte de la premisa de que esos tres ejes, articulados con los ministerios de Turismo, Medioambiente, Cultura y los ayuntamientos, funcionan como palancas para atraer inversión y diversificar la oferta turística.

«Mi prioridad es posicionar a Santo Domingo como la capital gastronómica del Caribe», enfatiza, y añade que la acción debe traducirse en comités temáticos con representantes clave de cada segmento del sector. La estrategia no busca rupturas, sino continuidad: preservar lo que ya funciona, incorporar la experiencia de la gestión anterior y ejecutar una transición ordenada que convierta ideas en proyectos concretos.

En entrevista exclusiva con Bohío, Martín de Oliva explora cómo el nuevo liderazgo piensa convertir esas prioridades en acciones concretas: qué actores convocará, qué indicadores exigirá para medir resultados, y qué medidas propone para que la ciudad combine patrimonio, gastronomía y eventos en una oferta turística coherente y competitiva.

Ante la herencia institucional y los proyectos impulsados por Mónika Infante, ¿qué mecanismos de gobernanza propone para garantizar la continuidad y el seguimiento?

La gestión de Mónika Infante dejó un valioso legado de visión, innovación y articulación. Mi compromiso es darles continuidad a esos proyectos, reforzando lo que ya funciona y potenciando nuevas oportunidades. Contar con su experiencia dentro del equipo directivo será clave para asegurar una transición inteligente y respetuosa, que consolide al Clúster como un actor activo en el desarrollo turístico de la ciudad.

En relación con la Ciudad Colonial, ¿qué productos turísticos, rutas experienciales y políticas de conservación plantea impulsar para convertir el patrimonio en una oferta cultural de alto valor sin provocar desplazamiento del tejido social local?

Queremos proyectar la Ciudad Colonial como una experiencia cultural viva, que combine historia, gastronomía, arte y hospitalidad. Impulsaremos nuevos productos turísticos que conecten al visitante con lo auténtico de la ciudad; trabajaremos de la mano con guías, gestores culturales y empresarios locales, y fortaleceremos la presencia digital de este destino patrimonial con campañas innovadoras y experiencias inmersivas.

Frente a la necesidad de diversificar la oferta turística de Santo Domingo, ¿qué modelo de colaboración público-privada propone?

La colaboración público-privada será el núcleo de nuestra estrategia. Activaremos espacios de diálogo permanente entre los distintos actores del sector para identificar oportunidades y generar soluciones conjuntas. Apostaremos por nuevos nichos como el turismo médico, deportivo, de bienestar, gastronómico y de entretenimiento, fortaleciendo la cadena de valor con una oferta más diversa, coherente y competitiva.

Para elevar la competitividad de las mipymes turísticas, ¿qué instrumentos de apoyo planea activar?

Propondremos un programa de fortalecimiento para mipymes centrado en tres ejes: capacitación especializada, digitalización y acceso a financiamiento. También facilitaremos su inclusión en ferias, plataformas de promoción y redes de comercialización, para que puedan crecer de forma sostenible y generar más empleos y oportunidades en sus comunidades.

En materia de cooperación internacional, ¿con qué organismos multilaterales y clústeres urbanos busca concretar alianzas, qué tipo de asistencia técnica espera obtener y qué resultados aspira alcanzar?

Buscaremos alianzas con clústeres turísticos de ciudades con retos y fortalezas similares, así como con organismos multilaterales como ONU Turismo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (World Travel & Tourism Council, WTTC), entre otros. Estas alianzas pueden aportar cooperación técnica, buenas prácticas y respaldo institucional a nuestros proyectos, ampliando el alcance y la calidad de nuestra gestión.

Al enarbolar la sostenibilidad como eje esencial del Clúster, ¿qué criterios ambientales, sociales y culturales exigirá en la evaluación de proyectos?

La sostenibilidad será un eje transversal en cada acción del Clúster. Evaluaremos el impacto ambiental, social y cultural de cada proyecto, impulsaremos buenas prácticas en eficiencia energética, manejo de residuos y conservación patrimonial, y promoveremos un turismo que respete y beneficie tanto al visitante como a la comunidad anfitriona. Cuidar lo que somos es la única manera de asegurar lo que queremos ser.

¿Qué papel otorgará a la innovación y la digitalización en la estrategia de desarrollo turístico de la capital?

La innovación y la digitalización serán motores de nuestra gestión. Fomentaremos herramientas tecnológicas que mejoren la experiencia del visitante y la eficiencia operativa de las empresas, así como el uso de datos para una toma de decisiones más estratégica. Santo Domingo tiene todo el potencial para convertirse en un modelo de ciudad turística inteligente, y ya hemos damos pasos en el desarrollo de estudios y anteproyectos al respecto.

Para garantizar la inclusión de jóvenes y comunidades locales en el crecimiento del sector, ¿qué programas formativos, vías de empleo y esquemas de gobernanza comunitaria propone establecer para que los beneficios del turismo se distribuyan de forma sostenible?

Vamos a generar espacios para que los jóvenes se formen, participen y lideren en el desarrollo turístico. Ya estamos coordinando con universidades y con otras instituciones educativas y actores del sector para impulsar programas de capacitación, pasantías y mentorías. Además, promoveremos que las comunidades locales se beneficien directamente del turismo, mediante la generación de empleos, identidad y orgullo por su entorno.

¿Cómo aprovechará la quinta edición de SDQ MICE — programada del 10 al 12 de septiembre— para consolidar a Santo Domingo como destino líder en turismo de reuniones?

SDQ MICE es una plataforma clave para consolidar a Santo Domingo como hub regional de congresos, incentivos y eventos. Apoyaremos decididamente esta edición para asegurar la participación de nuevos actores y visibilizar la capacidad logística, hotelera, cultural y gastronómica de la ciudad. El turismo MICE dinamiza sectores clave y proyecta a Santo Domingo como un centro de negocios moderno y competitivo, lo cual fortalece toda la cadena de valor. El sector MICE ofrece una derrama ampliada y genera una demanda anticipada que otros segmentos no otorgan, al facilitar la planificación a largo plazo.

Paradisus by Meliá: lujo inmersivo con alma de destino

PParadisus by Meliá propone una mirada distinta al todo incluido: una oferta de lujo que busca integrar el alma del destino en cada gesto, plato y espacio del resort. Esa idea, bautizada por la cadena como Destination Inclusive®, parte de la convicción de que los viajeros actuales buscan transformaciones, no acumulación de servicios.

La directora de Marketing & Brand Development Americas, Sara Ranghi, explica que la apuesta va más allá del confort: «Destination Inclusive® es más que una propuesta de valor; es una invitación a sentir el destino», y señala que la experiencia se articula a partir de la autenticidad cultural y la participación directa de la comunidad local.

El concepto, según Ranghi, traduce el destino en elementos concretos. La oferta gastronómica integra productos y recetas locales curadas por chefs con proyección internacional; la programación de actividades incluye talleres con artesanos; la ambientación recurre a materiales y referentes estéticos propios del lugar. La suma de esos elementos produce lo que la ejecutiva describe como «lujo emocional»: un valor intangible que supera la mera excelencia material. «Lo más inesperado es descubrir cómo el lujo emocional supera cualquier expectativa material. El viajero moderno busca experiencias que transformen, no solo que entretengan», añade.

Sara Ranghi, directora de Marketing & Brand Development Americas

Lujo emocional y personalización

Esa orientación define también la oferta de servicios premium de la marca. The Reserve y Family Concierge sostienen la promesa de personalización que reclama la clientela de alto nivel. Ranghi revela que estas modalidades concentran entre el 30 % y el 35 % de ciertas reservas en mercados seleccionados, un indicador de que la demanda por privacidad y atención a medida se ha institucionalizado. Asimismo, el Destination Concierge, en destinos como República Dominicana, actúa como un puente entre el huésped y el destino: «No se limita a recomendar tours; se dedica a crear momentos únicos», explica la directora, y enumera ejemplos que van desde cenas privadas hasta la coordinación exhaustiva de actividades dentro y fuera del resort.

La dimensión ambiental figura entre los ejes ineludibles de la marca. Bajo el lema «Embrace Your Nature», Paradisus articula un lujo consciente que reclama coherencia operativa. Ranghi apunta que esa filosofía se traduce en políticas prácticas: reducción de plásticos de un solo uso, compras a productores locales y programas de inclusión laboral que integran a personas con discapacidades. En República Dominicana, el hotel Paradisus Palma Real concretó recientemente una iniciativa energética relevante: la instalación de un parque solar compuesto por 901 módulos y potencia de 500 kWp. Ranghi subraya que esa infraestructura compensará el consumo energético de los salones de convenciones y contribuirá a la descarbonización de la actividad hotelera en el destino.

La gastronomía, pilar de la experiencia Destination Inclusive®, toma forma a través de proyectos firmados por chefs locales. En Paradisus Palma Real se presenta Flora, y en Paradisus Grand Cana figura Mangú, ambos dirigidos por el chef Leandro Díaz. Ranghi recalca la intención de situar la cocina como mediadora cultural: los menús combinan productos autóctonos y técnicas contemporáneas, y se emplean como plataforma para visibilizar productores y saberes locales. Al mismo tiempo, la cadena desarrolla un calendario anual de eventos que completa la oferta experiencial: The Epicure by Paradisus, SUDA

Experience y actos vinculados a moda y gastronomía buscan atraer a audiencias que valoran la curaduría y la originalidad.

En el diseño de producto la marca apuesta por una lectura segmentada del lujo. The Reserve se concibe como un refugio para adultos, con privacidad y servicios a la carta; Family Concierge atiende a familias con soluciones que abarcan desde servicios de cuidado infantil hasta espacios multigeneracionales. Ranghi explica que la personalización dejó de ser una opción: «Cuando se trata de lujo, la personalización ya no es opcional: es el estándar», afirma, y detalla que el Destination Concierge incluye, además de reservas y logística, gestos que garantizan la inmersión del huésped en la cultura local.

Paradisus busca también traducir su discurso en acciones que beneficien a la comunidad y que aseguren continuidad operativa. La directora menciona iniciativas de contratación local, programas de suministro a pequeños productores y alianzas con actores públicos que permiten integrar el resort al tejido económico del entorno. Esa estrategia responde a una exigencia creciente del mercado: el huésped de hoy exige coherencia entre discurso y práctica, y castiga la disonancia con decisiones de gasto. Por ello, la marca combina la narrativa de alto valor con instrumentos concretos que pueden verificarse en la operación diaria.

Chef Leandro Díaz

Bienestar y futuro

El futuro inmediato de Paradisus en la región guarda dos líneas de trabajo: profundizar la oferta gastronómica y ampliar la experiencia de bienestar. Ranghi anticipa que los próximos proyectos incorporarán colaboraciones con chefs extranjeros y locales, y un mayor foco en programas de spa que combinan técnicas tradicionales con protocolos nutricionales y de biohacking. Los eventos culinarios, afirma la directora, constituyen un puente eficaz entre el público foráneo y el residente, y facilitan la inserción del resort en circuitos culturales más amplios.

La propuesta Destination Inclusive® plantea una pregunta práctica para el sector: ¿qué significa hoy ofrecer «todo incluido» sin sacrificar autenticidad?

En Paradisus la respuesta exige trabajo sobre tres frentes: experiencia individual, relación con el destino y sostenibilidad operativa. Ranghi resume ese enfoque con una expresión sencilla: el huésped no visita solo un hotel; entra en un territorio que el resort se ha comprometido a respetar y a amplificar. El desafío para la marca consiste en sostener esa promesa en cada reserva y en cada servicio. Para lograrlo, la cadena invierte en alianzas locales, en diseño de productos y en herramientas que permitan medir el impacto real de la experiencia.

Si esa lógica prospera, el resultado será un modelo replicable: un resort que ofrezca comodidad sin homogeneizar el lugar, que ofrezca lujo sin desvincularse del territorio, y que vincule retorno económico con responsabilidad social y ambiental. Como expresa Ranghi: «El viajero moderno busca experiencias que transformen». Y Paradisus propone justamente eso: transformar la estadía en una forma de conocimiento del destino.

Paradisus tiene presencia en excepcionales destinos de playas inspiradoras, como Punta Cana en República Dominicana; Playa del Carmen, Cancún y Los Cabos, en México; y las Islas Canarias, en España, y próximamente en Bali, Indonesia. • Más información: Paradisus.com

Para sentir y vivir República Dominicana, el destino aspiracional del Caribe

JAVIER NOGUERA

DIRECTOR INFOTUR

DOMINICANO

BBellezas naturales, diversidad cultural, gastronomía, infraestructura sólida, hospitalidad, seguridad y una historia que conecta con las raíces de América son algunas de las características que despiertan el alto interés por visitar la República Dominicana desde diversos puntos de la geografía global. Al escuchar, leer u observar «Dominican Republic - Caribbean» / «República Dominicana - el Caribe», las personas se imaginan con un coctel tropical frente al mar y bajo el sol caribeño, una escena típica de películas que nos transmiten lo que aquí se vive y se disfruta.

Pero, ¿dónde, cuándo y por qué surge ese interés por nuestro destino? Nace por un país que invita no solo a ser visitado, sino a ser vivido: disfrutar sus playas, explorar sus montañas, descubrir su historia y contagiarse de la alegría de su gente, quienes transmiten a través de su extensa y poética sonrisa un «bienvenido» y una frase icónica: «no problema»

Quizás esta es la entrada a la descripción del paraíso que, para algunos, es un destino aspiracional en sus vidas. Conocer y vivir República Dominicana, esa misma que se observa a través de videos, brochures publicitarios y postales en redes sociales.

«República Dominicana lo tiene todo» caló hondo en los viajeros que buscan un destino que realmente desean conocer. Esa frase refleja que, además de ser un lugar para descansar, es un sitio para vivir experiencias auténticas. Con sus fiestas populares, béisbol, carnavales, deportes, paisajes, ríos, montañas, playas, mercados y artesanía, el país se diferencia por el exquisito carisma y la calidez de su gente, que muchos turistas destacan como un elemento único.

Cómo se afianza el atractivo

El atractivo no surge por azar; resulta de la confluencia de historia, ubicación, planificación turística y promoción internacional. Lo hicieron posible personas

que apostaron por un desarrollo de referencia cuando el Caribe se consolidó como marca turística y el país aprovechó su posición central en la región.

Desde entonces se construyeron y ampliaron aeropuertos internacionales en Punta Cana, Santo Domingo, Puerto Plata, Santiago y La Romana, lo que expandió la conectividad directa con Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Esa dinámica, unida a la adopción del modelo todo incluido en las décadas de 1980 y 1990 —que atrajo a viajeros en busca de confort y buena relación calidad-precio— reforzó la imagen de hospitalidad dominicana. Hoy, esa base se complementa con hoteles de lujo gestionados por marcas internacionales y con flujos de inversión significativos.

República Dominicana ofrece una diversidad de experiencias que pocos destinos igualan: en pocas horas de desplazamiento confluyen paisajes y climas distintos. Es posible estar en una montaña a 1,500 metros de altitud, con una temperatura promedio de 12 °C, y recorrer menos de una hora para llegar a una costa donde esperan playas caribeñas de aguas color turquesa.

Desde la arena blanca y las zonas de Punta Cana hasta las costas vírgenes de Pedernales y Miches, pasando por las cumbres coronadas por el Pico Duarte y los valles intramontanos de Constanza, Jarabacoa y San José de Ocoa, la geografía se combina con ciudades que conservan un legado histórico y cultural: Santo Domingo —la primera ciudad del Nuevo Mundo, con bienes inscritos en la UNESCO— y otros centros como Baní, Santiago, Azua, San Pedro de Macorís, Montecristi y Dajabón. Todo ello late al ritmo del merengue y la bachata, reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La gastronomía criolla dominicana reúne raíces taínas, africanas y europeas y hoy cuenta con reconocimiento regional. Su oferta culinaria satisface incluso a los paladares más exigentes; el amor y el sabor criollo funcionan como ingredientes distintivos.

Ubicación perfecta

La posición de República Dominicana estratégica. Como escribió el poeta nacional Pedro Mir, «Hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, oriundo de la noche, colocado en un inverosímil archipiélago de azúcar y de alcohol». A dos horas y media de vuelo se halla Miami; además, existen

conexiones directas con decenas de ciudades de Europa y América. El país figura también como puerto clave para líneas de crucero.

A ese escenario se añade un clima tropical casi continuo, con más de 250 días de sol al año, y una relación calidad-precio competitiva frente a otros destinos del Caribe. La oferta abarca desde resorts de lujo y villas privadas hasta posadas y alojamientos comunitarios, donde despertar y tomar un café recién molido acompañado de un desayuno criollo resulta una experiencia singular.

La autenticidad y la hospitalidad dominicanas trascienden el turismo comercial: provocan deseos profundos de volver, de vivir aquí e incluso de quedarse. Esa sensación difícil de definir —«un no sé qué, con un qué sé yo»— convierte al país en un lugar que muchos llaman hogar al instante.

Se habla mucho del potencial turístico en segmentos como deporte, gastronomía, cultura, historia, religiosidad, agricultura, espeleología y ecoturismo; sin embargo, poco se ha dicho sobre la forma de vivir la experiencia en su totalidad. Cuando decida visitar República Dominicana, déjese llevar por el encanto de su naturaleza y por la calidez de su gente; si ya vive aquí, explore la playa, el río, la montaña o la ciudad que aún no conoce. Permita que el mosaico dominicano inspire su viaje: no solo invita a descansar, sino a vivir con intensidad.

República Dominicana ofrece ese descubrimiento continuo donde naturaleza, cultura y hospitalidad armonizan. Sea la primera visita o la décima, siempre depara algo nuevo por disfrutar. Más que un viaje, se trata de una experiencia para toda la vida.

Adompretur aboga por un periodismo turístico de mayor rigor de mano de Sarah Hernández

Por Adrian R. Morales

LLa llegada de Sarah Hernández a la presidencia de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur) es más que un simple relevo institucional: supone el inicio de un proyecto de reconstrucción profesional y organizativa que aspira a redefinir el papel del periodismo turístico en la agenda pública del país. Abogada y periodista, fundadora de un medio especializado, Hernández asume el mandato 2025–2027 con la ventaja de una legitimidad amplia y la ambición de traducir consenso en estructura, y estructura en resultados.

Su enfoque combina reconocimiento de avances y llamada a revisión. Sarah observa que el sector ha ganado en profesionalización y especialización; a la vez reclama una mirada más integral que supere la mera promoción y atienda la sostenibilidad, la inclusión social y la relación entre el sector y las comunidades. En su propio discurso aparece el compromiso colectivo como eje ético: «Este no es un triunfo personal, es una apuesta colectiva por el fortalecimiento de Adompretur». Con esa consigna propone un liderazgo que priorice el diálogo y la planificación estratégica.

La primera medida concreta de su gestión confirma el tono deliberativo: con apoyo de INFOTEP, Adompretur ya programó el Seminario-Taller «Repensar Adompretur –Horizontes de la prensa turística. Innovación y propósito en el periodismo turístico», concebido como punto de partida de una reflexión institucional destinada a redefinir misión, objetivos y líneas de acción. Sarah complementa esa iniciativa con la revisión estatutaria guiada por juristas y por la creación de una comisión técnica que incorporará la mirada de expresidentes; la intención es actualizar marcos normativos y dotar a la entidad de herramientas jurídicas y operativas acordes con la realidad digital y asociativa actual. La agenda que propone articula tres vectores: reorganización interna mediante

filiales revitalizadas, modernización mediante plataformas digitales y formación, y ampliación del alcance mediante alianzas estratégicas.

Tu propuesta incluye la reactivación de filiales. ¿Qué criterios utilizarás para priorizar filiales y qué recursos (humano, técnico y financiero) prevés asignar para que esas secciones operen con autonomía y alcance real?

La reactivación de las filiales es una prioridad. Tras visitas a varias provincias que nos permitieron identificar necesidades locales, reforzaremos la presencia y el impacto de Adompretur en todo el país. Priorizaremos filiales según el compromiso de sus miembros, la relevancia turística regional y la cantidad de profesionales del periodismo turístico. Asignaremos equipos que combinen experiencia local con apoyo desde la sede — con Raysa Feliz como directora regional— y garantizaremos un presupuesto operativo sostenible mediante alianzas públicas y privadas. Buscamos que cada filial opere con autonomía para organizar eventos de desarrollo y programas de formación continuada.

La presidencia de Sarah Hernández parte de un balance crítico del pasado y de una ambición práctica para el futuro. La combinación de un plan formativo nacional, la renovación estatutaria y una estrategia de filiales constituyen la primera fase de una apuesta mayor: transformar a Adompretur en una plataforma que eleve el rigor, la ética y la influencia del periodismo turístico dominicano.

La formación continua figura entre tus prioridades. ¿Qué tipos de diplomados, talleres o alianzas académicas propondrás y cómo se garantizará la accesibilidad a periodistas en provincias y en las filiales de Nueva York y Miami?

Ya tenemos una alianza importante con Infotep que es uno de nuestros mejores aliados. En enero de 2026, Dios mediante, iniciamos el primer Curso de Actualización en Periodismo Turístico, que se realizará de manera virtual, para que miembros de todo el país, así como de Miami y Nueva York, puedan participar. Este curso está siendo coordinado por la vicepresidenta de Adompretur, Millizen Uribe, destacadísima periodista, docente y escritora y, además, experta en periodismo digital.

¿Cómo planea Adompretur fomentar un diálogo más estrecho entre periodistas, autoridades del sector y comunidades locales para que las historias reflejen realidades más inclusivas?

Te cuento que uno de los temas que abrazamos desde que inició 2025 fue retomar la Cumbre de Prensa y Turismo, una iniciativa del destacado periodista Quiterio Cedeño, quien asume nuevamente el rol de director de este proyecto que entendemos necesario para sentar a empresarios hoteleros, representantes de micro, pequeñas y medianas empresas,

el gobierno y otras autoridades, con el fin de tratar asuntos esenciales para que el crecimiento que exhibe el turismo en materia económica también se traduzca en desarrollo para las comunidades.

Adompretur tiene un papel en la narrativa turística del país como destino. ¿Qué estrategia impulsará tu gestión para combatir la desinformación y elevar el estándar de cobertura ética y técnica sobre temas sensibles como salud, seguridad y medioambiente?

¡Qué difícil me la pusiste! Creo que debemos enfocarnos en tres puntos importantes: formación, verificación y colaboración. Nuestra propuesta, que básicamente inicia con el capítulo de formación, prevé la capacitación continua con énfasis en el manejo de fuentes confiables, interpretación de datos y uso responsable del lenguaje en temas delicados. Pero, además, creo que es importante continuar fortaleciendo las relaciones del gremio con instituciones oficiales, académicas, especializadas y organismos internacionales, para garantizar que la información que difundamos cuente con respaldo técnico y científico, evitando la propagación de datos inexactos. Finalmente, promoveremos un código de buenas prácticas que refuerce el compromiso ético de nuestros miembros, y fomente la cobertura responsable y contextualizada de los hechos, siempre con el objetivo de aportar a la reputación del país como destino seguro, sostenible y hospitalario.

En varias ediciones, el Premio Nacional de Periodismo Turístico «Epifanio Lantigua» ha reconocido piezas que se caracterizan más por su valor descriptivo y promocional que por sus capas analíticas. Desde tu nuevo rol como presidenta, ¿cómo concilias la necesidad de visibilizar destinos con el deber de incentivar trabajos que problematizan y analizan críticamente el sector, y qué acciones concretas propondría Adompretur para que las bases del premio favorezcan también la investigación y el rigor periodístico?

Desde hace más de dos décadas, el Premio Nacional de Periodismo Turístico «Epifanio Lantigua» ha sido una plataforma valiosa para reconocer el talento periodístico, pero coincido en que el turismo no solo se cuenta desde la belleza de un paisaje o la promoción de un destino. El turismo es también un fenómeno económico, social, cultural y ambiental, por lo que requiere de miradas que lo analicen en toda su complejidad. Creo que es importante continuar valorando la narrativa que inspira y promueve el destino, pero también incentivar trabajos que profundicen, cuestionen y aporten datos y contexto. Para lograrlo, proponemos revisar las bases del premio para incluir criterios más claros sobre investigación, uso de fuentes, análisis crítico y aportes al entendimiento de los desafíos del sector. Además, planeamos realizar talleres y conversatorios con periodistas y jurados para fomentar el periodismo turístico de investigación, con enfoque en sostenibilidad, impacto social, innovación y buenas prácticas internacionales.

¿Cómo medirás la transparencia y la rendición de cuentas dentro de la asociación?

Cuando actuamos apegados a lo que establecen los estatutos y cuando nos acostumbramos a rendir cuentas, y a ser fiscalizados, el resultado es la transparencia. Desde lo más simple, como levantar y firmar un acta de reunión donde consten las decisiones de la mayoría, hasta reportar el uso de 20 pesos para una botella de agua, es una forma de actuar con transparencia. Aunque entiendo que ser transparente depende más de la voluntad y los principios personales de quienes dirigen para hacer cumplir esas reglas.

En materia de relaciones institucionales, ¿qué vínculo inmediato buscarás con el Ministerio de Turismo, los clústeres turísticos y las cámaras empresariales para transformar propuestas periodísticas en políticas públicas o en proyectos concretos?

Con el Ministerio de Turismo, y los demás actores del sector, trataremos de estrechar más los lazos que ya existen, pero con base en una agenda común que esté relacionada con el desarrollo del turismo sostenible, para poner en valor el rol que juega la prensa en toda su diversidad, en la difusión de los temas relacionados con el sector turístico nacional.

Te has referido a la modernización de las plataformas digitales. ¿Puedes nombrar funciones nuevas o mejoras específicas que ise incorporarán a la web y las redes de Adompretur?

Ese es uno de los temas que tenemos en discusión, buscar la forma de tener en la red una nueva plataforma que responda a las necesidades de los cibernautas e incluya videos, interactividad, redes sociales, trabajos de investigación exclusivos, etc.

¿Qué mensaje concreto quieres enviar a los periodistas turísticos que trabajan en condiciones precarias o con recursos limitados y que ansían superarse?

¡Que sigan adelante! Que la pluma es un arma poderosa, capaz de derribar muros. No debemos permitir que las carencias apaguen nuestra voz. Es cierto que el periodismo no es una profesión para hacerse rico; sin embargo, nos da la riqueza de contar con los elementos esenciales para construir historias imperecederas. Esa es la verdadera riqueza.

Aunque es pronto para hablar de legados, ¿qué te gustaría dejar en Adompretur cuando concluyas tu labor como presidenta?

Dejarla como una entidad más fortalecida institucionalmente y con una visión clara de su rol en la sociedad, como una entidad especializada en periodismo turístico. Que se encamine a promover el desarrollo turístico sostenible e incluyente en armonía con el entorno social, ambiental y cultural, tal como establecen nuestros estatutos. Además de dejar un legado, quiero llevarme un aplauso. Un largo aplauso que se escuche en cada pisada cuando baje las escaleras que estoy subiendo en este momento. Bajar con la frente en alto y con la satisfacción de haber hecho las cosas de la manera correcta.

La ciudad en una tabla: ¿y si hacemos de

Santo Domingo un

destino para skaters?

Ricardo Blandino (Foto: cortesía)

EADRIAN R. MORALES

EDITOR DE CONTENIDO

REVISTA BOHÍO

I ADRIAN_R_MORALES | ADRIAN.EDITOR@GMAIL.COM

El asfalto guarda voces. Bajo la piel de la ciudad se lee un idioma de ruedas, «flips», marcas y cicatrices: huellas que no piden permiso y, aun así, reclaman lugar. Ese idioma tiene nombre: skateboarding. En Santo Domingo, esta disciplina dejó de verse como fenómeno marginal y pasó a convertirse en modo de vida que reescribe plazas, aceras y parques. Los skaters saltan, giran y se deslizan; trazan líneas sobre el plano urbano y enseñan a la capital a mirar sus espacios con otros ojos. Demuestran que una ciudad puede forjar su identidad turística no solo por monumentos, sabores y playas, sino por las superficies y geometrías donde se aprende a caer, a volver a ponerse en pie y a abrir nuevos caminos.

La escena local abraza patrimonio y promesa. Ricardo Blandino, veterano skater, evoca el origen del movimiento: «En 1979 se inauguró una pista pionera a iniciativa del empresario estadounidense Jim Grubbs y su esposa dominicana Lavidania Contreras; esa instalación atrajo a numerosos entusiastas, elevó el nivel técnico de los skaters locales y abrió puertas al reconocimiento internacional». Según Ricardo, esa pista se transformó en 1990 en la icónica Mundo Sobre Ruedas.

Es oportuno destacar que recientemente los «riders» Daniel Cuervo, Carlo Carezzano y Luis Tolentino han situado a República Dominicana en el mapa internacional del skate gracias a su paso por circuitos

avalados por World Skate, Street League Skateboarding y diversas ligas profesionales de América Latina. Su trabajo formativo y social ha contribuido a crear las condiciones para el relevo generacional.

En la actualidad los parques Montesinos — frente a la Zona Colonial—, el Km 10 del Mirador Sur, Cristo Park, La Nueva Barquita y San Skate (de carácter privado) constituyen nodos imprescindibles para cualquier visitante interesado en la tabla. Misael de los Santos, referente formador y fundador de una escuela local (Dominican Skate School), incorpora al inventario la geografía viva de la ciudad; para él, Montesinos tiene carácter ritual: «El que no monta en Montesinos no brilla», repite como máxima comunitaria. Esa frase sintetiza una lealtad que trasciende el truco técnico: es identidad.

Decir que el skate ha transformado el paisaje urbano sería exagerar y, al mismo tiempo, subestimar. La transformación avanza por capas: algunos arquitectos con sensibilidad de skater han insertado módulos y planos de práctica en parques nuevos; varios colectivos han recuperado espacios abandonados y los han devuelto a la ciudad como escenarios de encuentro. Sin embargo, persiste una desigualdad estructural.

Skate Park de Santo

Domingo Este:

¿promesa olvidada?

Ricardo insiste en que el problema no es pasión, sino infraestructura. En terreno cercado y en espera quedó la promesa de un Skate Park profesional en el Malecón de Santo Domingo Este —que podría albergar competiciones olímpicas—, anunciada por las autoridades de Turismo durante la Feria Internacional de Turismo Fitur 2023, y presentada con cifras y diseño público. Para la comunidad esa obra representaba más que una instalación: simbolizaba la posibilidad de proyectar atletas, atraer visitantes y crear eventos de convocatoria regional. La demora del proyecto ha generado escepticismo y una pregunta que no rehúye del matiz político: ¿quién se responsabiliza de convertir anuncios en realidades?

Esa tensión entre impulso y desatención determina la dimensión turística del fenómeno. El turismo skater exige tres aspectos: parques con estándares internacionales, circuitos urbanos que puedan recorrerse de forma segura y una oferta de servicios asociada —alojamiento, tiendas, guías locales— que transforme la visita en experiencia. Ricardo lo expresa con claridad: «El país cuenta con sol, playas y patrimonio; Ricardo Blandino

(Foto: cortesía)

el skate puede ser también la fibra que una esos activos con un producto turístico diferenciado. Es preciso que confíen en la escena dominicana». Para él, la prueba ya existe: «Algunas comunidades pequeñas mantienen actividades regulares, organizan talleres y reciben visitantes que buscan spots reales, no enclaves fabricados para un selfie de redes sociales».

Catalizador del turismo

juvenil y deportivo

El mapa de oportunidades parte de la práctica social del skate. La escuela que dirige Misael trabaja con jóvenes y enseña técnicas básicas, postura, equilibrio y respeto por el entorno. Su relato exhibe dos realidades contrapuestas: la escuela funciona, atrae a quienes buscan disciplina y canaliza energía; al mismo tiempo, padece limitaciones logísticas y económicas. «Los alumnos pagan por clases y se esfuerzan en mantener sus tablas; muchos deben suplir el equipo a través de donaciones o compras en línea. El costo del skate —tablas, ruedas, accesorios— reduce el acceso y obliga a las comunidades a inventar modelos solidarios», explica. En algunos sectores existen propuestas de donación y reparación de equipos; en otros, el acceso queda condicionado al bolsillo.

Misael de los Santos(Foto: cortesía)

La experiencia internacional ofrece lecciones útiles. Ricardo Blandino recuerda ciudades que supieron integrar skate con turismo y cultura urbana, como Los Ángeles, Barcelona o São Paulo; señala ejemplos de gestión mixta, donde gobiernos municipales, empresas y colectivos compartieron responsabilidades para diseñar y mantener parques. «Una política pública eficaz debe contemplar mantenimiento, programas formativos y eventos que atraigan público. El mantenimiento figura como asunto crucial: un Skate Park sin rutina de cuidado se degrada y pierde usuarios», señala. Las soluciones que plantea la comunidad mezclan fondos públicos, aportes privados y participación vecinal para evitar que las instalaciones terminen en abandono.

El skate es para todos

Más allá de la infraestructura, el skate funciona como práctica social promovida por colectivos que amplían el acceso. Misael y Ricardo evidencian un compromiso con la ampliación de la base social: escuelas, talleres gratuitos y proyectos dirigidos a niños, niñas y jóvenes de barrios periféricos. El colectivo Ciguapa Skate y la Dominican Skate School aparecen como ejemplos de iniciativas que buscan derribar estereotipos. Misael afirma con convicción que «el skate es para todos», expresión que, en contextos urbanos marcados por desigualdades, equivale a un gesto político. La práctica exige disciplina, respeto y comunidad; por eso ambos interlocutores insisten en impulsar programas que vinculen deporte y salud mental, formación técnica y oportunidades laborales.

La visión turística debe escalar hacia formatos concretos. Ricardo propone paquetes que combinen sesiones matutinas en parques representativos, práctica callejera guiada por locales, visitas a playas y noches en la Zona Colonial con música en vivo. «No es difícil imaginar festivales que empalmen skate con música alternativa: un torneo durante el Solofest o un jam en Isle of Light o en Bocao Fest tendrían alto impacto», apunta. La clave reside en articular eventos emblemáticos con oferta complementaria: alojamiento temático, alquiler de tablas, talleres y rutas que enseñen a visitantes dónde filmar, qué spots respetar y cómo convivir con los residentes.

La economía asociada al skate resulta modesta hoy pero con potencial de crecimiento. Ricardo (ideólogo de la exposición “Las caras del skate”) calcula una comunidad activa reducida —entre 150 y 200 skaters—, cifra que limita la atracción de patrocinadores grandes. Sin embargo, la experiencia global demuestra que, con visibilidad y patrocinio adecuado,

el retorno existe. Según su visión, «marcas de ropa, calzado y aseguradoras pueden hallar audiencias jóvenes; hoteles boutique y operadores turísticos pueden diseñar paquetes que atraigan a skaters de la región». Para que esto ocurra, insisten los entrevistados, la escena debe profesionalizarse con calendario de eventos, estándares de seguridad y comunicación efectiva hacia mercados extranjeros.

Un punto crítico es la relación con el Estado. Ricardo Blandino reclama mesas de trabajo entre skaters, alcaldías y ministerios, con participación de arquitectos y expertos en diseño de parques. Misael sugiere modelos de gestión comunitaria que garanticen mantenimiento: cuotas simbólicas, voluntariado y convenio con empresas locales. Ambos recomiendan que las autoridades incluyan el skate en agendas de deporte y turismo, con programas de formación y presupuesto destinado a instalaciones y eventos.

Misael de los Santos (Foto: cortesía)

La inclusión de mujeres en la escena merece atención particular. La presencia femenina ha crecido pero sigue sin consolidarse del todo. Programas específicos, espacios seguros y referentes visibles resultan imprescindibles. Los colectivos locales han emprendido talleres para niñas; la expansión de esas iniciativas requiere apoyo institucional y patrocinio que cubra equipos y logística.

Otra narrativa urbana para Santo Domingo

Queda el desafío de convertir promesas en hechos. Las administraciones han anunciado proyectos; algunas obras tardan, otras quedan en espera. Para la comunidad, la credibilidad depende de la capacidad pública para ejecutar y de la voluntad privada para invertir con criterio. Ricardo y Misael advierten que la mayor inversión no consiste únicamente en hormigón y módulos, sino en sostenibilidad: formación, mantenimiento, inclusión social y conexión con el tejido turístico local. Esa inversión definirá si Santo Domingo es destino o escenario de gestos aislados.

El reciente debut del skate en los Juegos Olímpicos (París 2024) renovó el interés. «Las autoridades lo saben; hay atletas dominicanos en circuitos internacionales, pero el país carece de instalaciones dignas», observa Ricardo. Ante esas expectativas, la Alcaldía anunció el proyecto Malecón Deportivo, que incluye un Skate Park menor bajo la asesoría del arquitecto y skater Mark Carrasco. Ricardo aprecia que el Estado impulse la construcción de parques de skate y valora ese avance en visibilidad institucional, aunque reconoce que «el parque no cumplirá todos los parámetros de un recinto olímpico completo».