5 minute read

l’ensa, la fille cachée de la Fac et des Beaux-Arts

from #1 Mars 2019

« Je suis en école d’archi » : on a tous pu observer (non sans fierté) l’effet qu’a cette phrase sur toute personne qui nous demande ce que l’on fait dans la vie. Dans l’imaginaire collectif, l’école d’architecture c’est la version stylée de l’école d’ingénieur, et les étudiants sont tous des jeunes “Ted Mosby“ (je vous laisse chercher la référence) ou des “Gaelle et Karine“ de la maison France 5 qui dessinent comme des dieux et regardent à l’horizon avec un critérium derrière l’oreille. Voilà la vérité…

l’histoire

Advertisement

« École Nationale Supérieure d’Architecture » : derrière ce nom plutôt pompeux se cache une histoire assez récente puisque que la formation n’apparaît sous ce nom qu’en 2005. Pour comprendre d’où viennent ces formations académiques, il faut remonter à l’ancien régime : en 1671, Louis XIV crée à l’initiative de JeanBaptiste Colbert l’Académie Royale d’Architecture. Cette académie n’est alors pas une école à proprement parler et fonctionne comme l’Académie Française en réunissant des personnalités reconnues du monde de l’architecture pour discuter des sujets d’actualité et des dernières réalisations françaises. En 1793, l’Académie Royale est dissoute à l’initiative, notamment, d’un certain Jacques-Louis David (peintre du Sacre de Napoléon). Elle intègre en fait le prestigieux Institut de France (qui se trouve dans le célèbre Collège des Quatre Nations, un bâtiment de Louis Le Vau, quai de Conti) pour devenir en 1795 une simple section de l’Académie des Beaux-Arts de l’Institut de France. En 1968, la période d’insurrection universitaire touche aussi les étudiants en architecture qui réclament le rattachement à l’université pour rompre l’académisme. Le ministre de la culture de l’époque, André Malraux, crée alors les UPA (Unités Pédagogique d’Architecture) dans la plupart des grandes villes de France . Le rapprochement à l’Université ne se fait pas d’un coup mais au travers de plusieurs réformes universitaires, jusqu’en 2005 où les UPA deviennent les ENSA.

les études aujourd’hui

Ce qu’il faut savoir avant même de considérer faire des études d’architecture, c’est que cette formation est pluridisciplinaire, des sciences humaines aux domaines des arts, en passant par l’aspect technique.

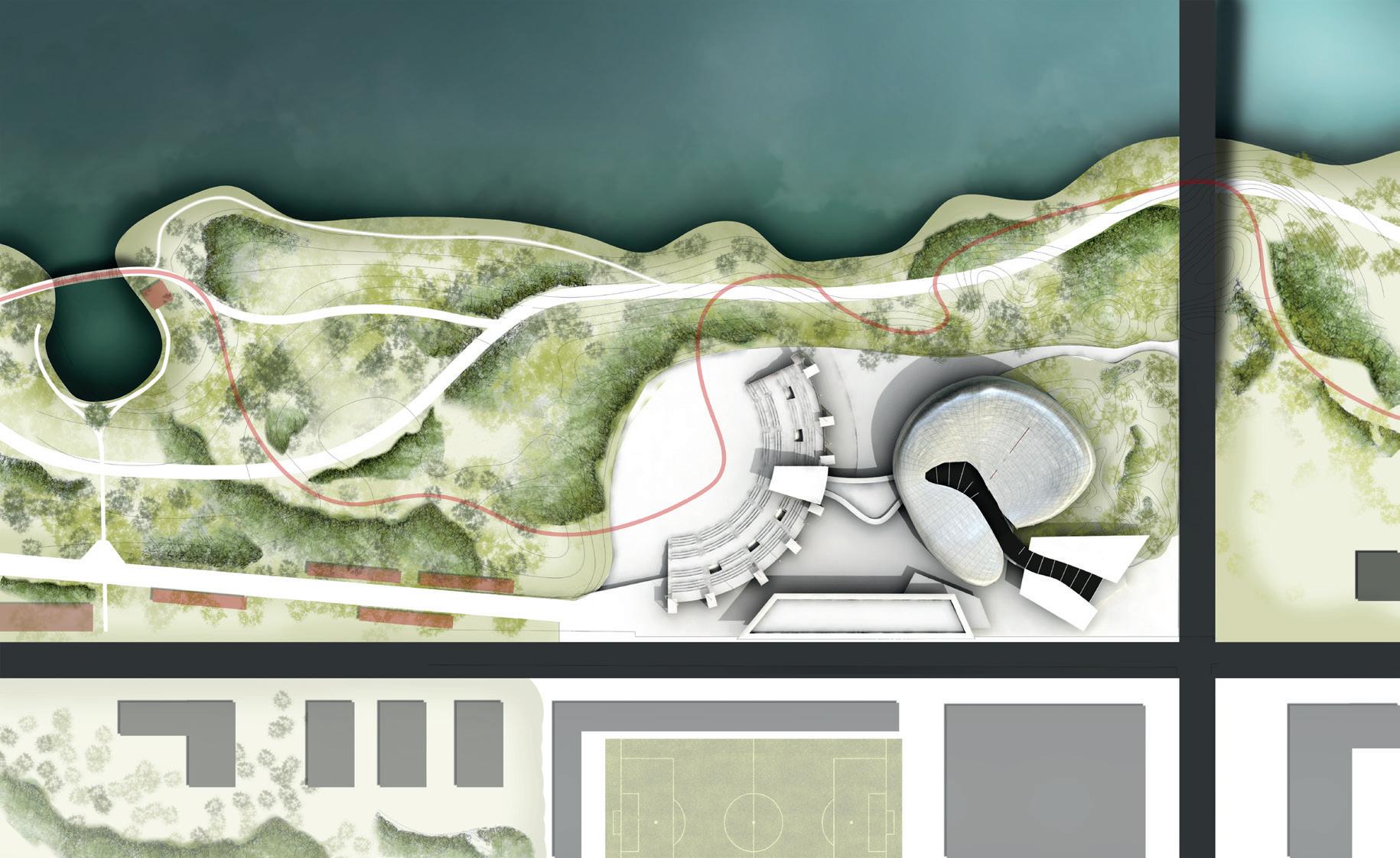

Les études d’architecture s’organisent en trois cycles, Licence en 3 ans, Master en 2 ans et Doctorat qui correspond à l’HMONP en 1 an, qui permet légalement d’exercer le métier d’architecte en son nom. Dans ce système la formation est une sorte d’hybridation puisque coexistent deux pédagogies héritées de l’Université et des Beaux-Arts: d’une part, un système classique de cours magistraux et travaux dirigés; le même système que dans la quasi totalité des formations universitaires. De l’autre, deux jours par semaine consacrés au cours de projet d’architecture, système hérité des ateliers des Beaux-Arts, où l’on apprend la conception architecturale. Paris Val-de-Seine est organisée d’une manière assez spéciale comme vous le savez sûrement : en ateliers. Ce sont des formations qui regroupent des élèves des cinq années du cursus dans de grands espaces (les ateliers), l’idée étant que les plus vieux transmettent leurs savoirs aux plus jeunes qui font le ménage et la vaisselle (en gros).

les moins

Étant étudiant à l’ENSA PVS, je ne parlerai donc que des problèmes que j’ai pu observer et rencontrer au cours de ma scolarité, et malheureusement il y en a. Premièrement, comme à l’université, il n’y a pas vraiment d’équipe pédagogique et donc un manque de passerelles éventuelles entre les disciplines. Par exemple, en première année, malgré de nombreuses heures de cours de construction, mathématiques et structure, les exigences techniques en rendu de projets sont très limitées. Pourquoi les professeurs de projet ne communiquentils pas plus avec le reste du corps enseignant pour que les Cours Magistraux soient un réel apport théorique et technique à l’enseignement du projet ? De plus, la correction du projet est pour de nombreux étudiants en architecture une période traumatique, et non sans raison. En effet, en plus du fait que le rythme de travail est soutenu, trop souvent les étudiants expriment leur incompréhension face à leurs notes. La raison est assez simple, l’immense majorité des professeurs de projet ne notent pas selon un barème rationnel, sans même aucune appréciation. Une dernière chose qui a attiré mon attention récemment, les différences fondamentales qui existent entre les ateliers. En effet, d’abord il y a de fortes distinctions en terme de mouvement architecturaux, de Alvar Aalto à Le Corbusier, de Shigeru Ban à Tadao Ando, ou encore de Venturi à Rossi, et j’en passe. Puis au niveau de la manière de concevoir la vie en atelier, certains obligent à une hiérarchie très stricte entre les élèves, ou au contraire certains invitent à l’entraide entre tous niveaux d’études.

les plus

Le caractère pluridisciplinaire est très positif, car nous touchons quasiment à tous les domaines, tournés vers l’aspect architectural (histoire de l’architecture, anthropologie urbaine, géométrie, art plastique mise en espace, design, informatique image 3D, paysage etc.). Ces études sont donc une porte ouverte sur le monde, c’est pour cela que bien qu’il y ait une perte d’effectif d’une année à l’autre, c’est souvent pour s’orienter vers un domaine étudié en architecture. Le système de projet tend finalement à reproduire la situation de concours en architecture, nous préparant à la réalité du métier en nous mettant dans toutes les conditions liées à son exercice. Le fait que les professeurs soient architectes rapproche encore plus ce processus de la réalité et permet d’obtenir un avis, résultat de l’expérience de la profession. Les ateliers sont une spécificité de Val-de-Seine. Ils offrent une ambiance unique de camaraderie et d’entraide dans des études qui ne sont pas faciles. Ces lieux deviennent comme une extension de chez soi, et ces gens deviennent une sorte de nouvelle famille qu’on aurait choisie. Dans le même esprit, Val de Seine est très active dans sa vie associative (on compte une vingtaine d’associations) et dans sa vie étudiante, notamment par de nombreuses conférences et expositions. De plus, elle compte des dizaines de partenariats avec des écoles et universités dans le monde entier.

Bon vous l’avez compris, les études d’architecture ne sont pas parfaites. Mais en même temps, le métier d’architecte n’est pas le plus simple et gratifiant au monde, il a pour autant la particularité d’être passionnant. Si vous cherchez la reconnaissance et la fortune, passez votre chemin ! Si vous cherchez des études et une profession inscrite dans l’histoire de l’art, au service d’êtres humains dont vous allez penser et concevoir les habitats, les lieux d’apprentissages, de culture, de soins, de début et de fin de vie, alors bienvenue en architecture.

Bienvenue à l’École Nationale Supérieur d’Architecture de Paris Val-de-Seine !

Clément Eygun