13 minute read

Interview Frédéric Borel

from #1 Mars 2019

interview

Frédéric Borel est diplômé de l’ESA en 1982 où il y rencontre Christian de Portzamparc. Il crée son agence FBA (Frédéric Borel & Associés) en 1985. Son style se caractérise par des bâtiments aux volumes éclatés, dématérialisés. On peut trouver le palais de Justice de Narbonne, ou encore L’ENSA PVS parmi ses réalisations. Il remporte le Grand Prix National d’Architecture de 2010.

Advertisement

une école d'architecture

F.B. : avec mon équipe, des sujets très variés. vous étudiez aujourd’hui.

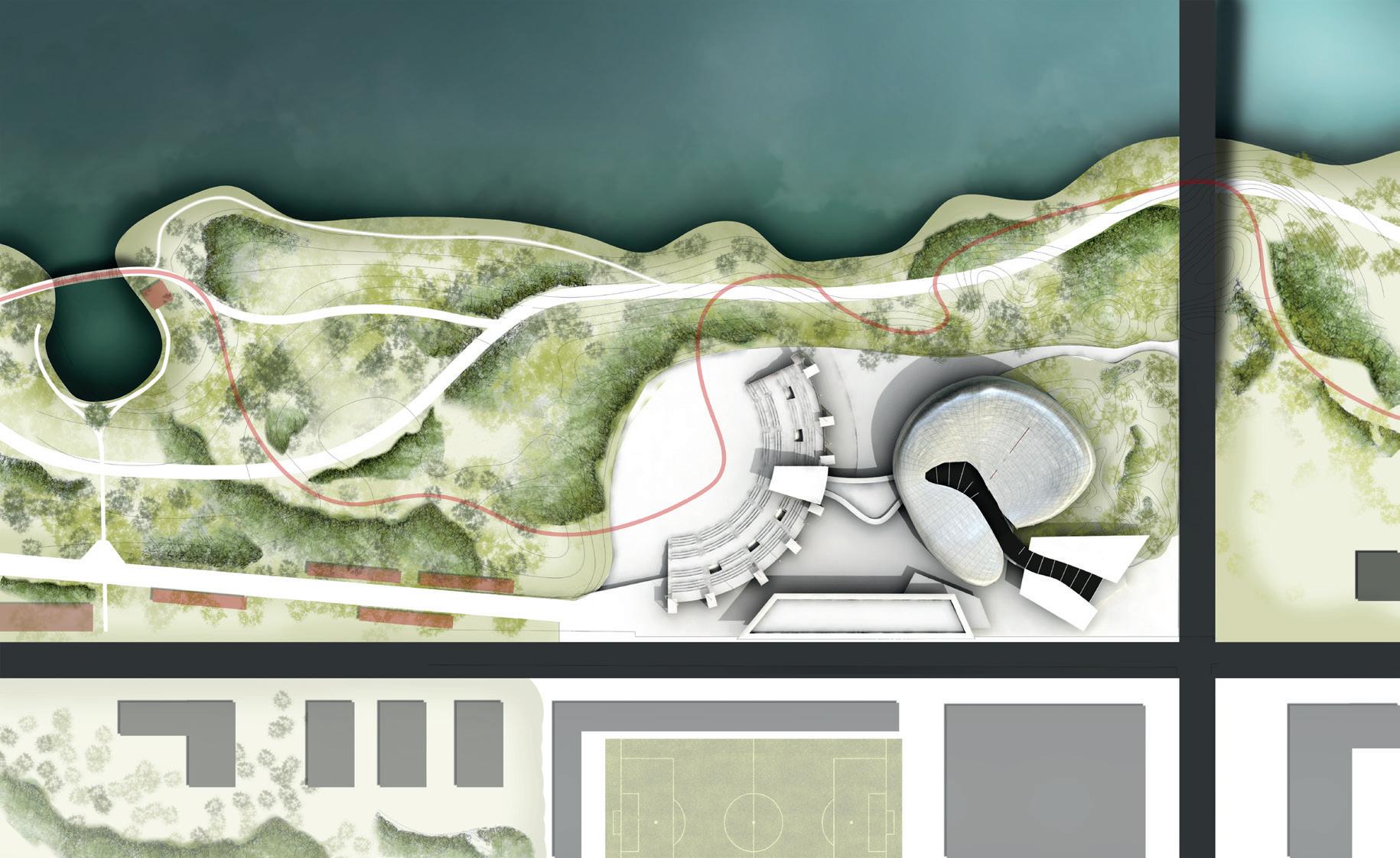

L’école a comme particularité d’être l’association de deux bâtiments, un bâtiment nouveau et un DH : bâtiment lié au patrimoine industriel qu’était l’usine Étiez-vous dubitatif sur le fait de vous de la SUDAC. Comme beaucoup de bâtiment de ce engager dans la réalisation non seulement type il fallait lui trouver un nouveau devenir. On a d’une école, et, plus particulièrement, tenté de mettre en valeur la partie existante parce d’une école d’architecture, où la critique que c’est la mémoire des Parisiens, la mémoire d’un peut être encore plus accrue que dans territoire. Les règles de construction et d’usages ont n’importe quel autre programme ? changé en 1 siècle, et les règles même du site puisqu’il F.B. : inondable a amenée à une architecture qui tient Quand vous exercez le métier d’architecte compte de ces éléments. C’est pour ça qu’on a créé vous êtes appelé à répondre à différents cette plateforme offshore. On a fait ce projet comme questionnements, différents programmes, et la cristallisation en un lieu de différentes énergies, c’est à réfléchir sur des programmes variés On a tenté de mettre en valeur comme vous l’avez justement dit, sur la partie existante parce que des palais de justice, des écoles, des c’est la mémoire des Parisiens, la logements, des centres des impôts, mémoire d’un territoire. Faire un projet et répondre à un programme, une petite ville où les écoles viennent se rassembler trouver des solutions fait partie de l’exercice dans des volumes et se poser sur cette grande quotidien de l’architecte, comme une plateforme qui a pour mérite de régler le problème gymnastique. de l’inondabilité. C’était un terrain très ingrat, et c’est C’est un questionnement différent mais pas, à souvent comme ça, vous arrivez sur des terrains qui mon sens, plus inquiétant qu’autre chose. Faire sont délaissés, très compressés sur le périphérique, une maison peut être plus compliqué que faire avec la Seine, un bâtiment industriel qui n’était pas une école. C’est un exercice parmi d’autres. très gracieux, une fosse à charbon, une cheminée. En fonction du contexte, du programme, des C’était un environnement assez compliqué mais en enjeux et aussi de la confrontation avec mes même temps un emplacement de choix pour une collègues puisque c’était un concours, c’était école d’architecture puisque c’est à l’entrée de Paris, un choix arbitré par le Ministère de la Culture un des premiers bâtiments qu’on voit en arrivant à et par un jury, ça a fait l’école dans laquelle Paris en venant de l’est. a été inondé en 1910. Cette zone particulièrement

F.B. : C’est une très jolie question. En fait, comme je vous l’ai dit au début, on fait un projet d’école d’architecture comme on ferait un autre projet mais avec notre sensibilité et un message. On fait ça aussi pour des logements ou un palais de justice. Ce message pour moi il est dans une certaine forme de liberté d’expression des volumes mais en tenant compte du contexte, des questions qui nous sont données. L’idée au coeur du projet de l’école c’est d’y faire vivre 2000 personnes au quotidien. Comment les faire vivre ensemble de manière agréable pour qu’elles puissent être à la fois ensemble, à la fois s’isoler, à la fois apprendre, à la fois travailler ? Ce programme on l’a réfléchi comme une boite à outil, que ce soit au delà des questions de forme, d’architecture, un outil, très fonctionnel, très pratique pour la direction de l’école, pour les étudiants bien sûr et pour les enseignants. Il est certainement améliorable, puisqu’en fait un projet comme celui-là, vous y répondez en deux mois pour toute la vie du bâtiment, j’espère qu’elle sera longue (rires). Il y a eu un comité d’accompagnement pour mieux répondre sur certains sujets, on ne l’a pas fait seul puisque ce sont des délais très courts qui appellent des corrections, des compléments pour que dans le temps, le bâtiment réponde le mieux possible aux usages qu’attendent les étudiants et leurs professeurs.

la vision architecturale

F.B. : C’est difficile de me mettre à la place du grand public parce que nous sommes trop savants dans ce domaine. Le regard des utilisateurs est devenu critique ou réservé et c’est bien dommage, je pense qu’il y a aussi en France des gens qui sont attentifs, enthousiastes et demandeurs d’architecture, il y a un vrai désir d’architecture. Souvent il peut y avoir des ratés et il faut se révolter contre la médiocrité. Mais, lorsque l’on est devant le fait accompli, il est parfois trop tard, du fait de la manière dont l’architecture a été produite, bien qu’aujourd’hui les choses aient progressé. Il y a des moyens d’accompagnement qui font que l’on pourrait mieux contrôler ce que l’on produit, ce que l’on construit. Je pense qu’il y a un vrai désir pour l’architecture, cependant, il faut de bonnes architectures. Il faut des architectures qui soient attentives à leurs quartiers, qui soient émancipées, puisque ceux qui bâtissent les villes sont souvent des bâtisseurs de grands groupes avec des produits éthérés, sans saveurs, disons. Et on a un peu oublié, et vous avez tout à fait raison, la dimension humaine.

F.B. : Les choses s’apprennent. J’ai été comme vous, je ne savais pas, j’ai découvert, après il faut avoir le désir ou le goût effectivement de travailler la matière de tout se permettre de ne pas être dogmatique, de parler de matière, de couleur, moi je parle de récits, de formes. En fait dans l’agence on ne s’interdit pas grand chose mais il y a la rigueur d’un budget. Il faut être attentif et respectueux de l’argent qu’on nous donne pour construire un projet. Mais au delà de ça il faut que vous gardiez toujours votre liberté, pour produire ce que vous avez rêvé, la chose qui peut apporter quelque chose au quartier, aux habitants et bien au-delà du simple usage qui est attendu par le programme ou le maître d’ouvrage. L’architecture est au delà de l’acte de construire, elle doit donner plus. Vous allez être architecte, inventer ces réponses la enrichir le quotidien c’est pas juste quantifier les mètres carrés avec tel budget donné du mètre carré, on vous demande beaucoup plus. Il faut être en capacité de proposer.

F.B. : Tout à fait. L’architecture c’est une aventure. Les conditions ne sont jamais les mêmes, vous prenez la route, vous allez ailleurs, et vous rencontrez des circonstances, un contexte, des difficultés, des obstacles qui ne sont jamais semblables. Pour parler de la partie heureuse, c’est-à-dire la conception et la réalisation du projet, il faut toujours rester en éveil, ouvert et aussi faire confiance à une part d’intuition qui est en vous, parce que votre institution naît à la fois de votre réflexion, de vos pensés et de vos rêves. Pour nous c’est important aussi, à un moment donné, que l’idée du projet se cristallise en fonction de ce qu’on a pu prendre, appréhender, comprendre. Et c’est cet instant là qui est magique. On ne fait pas d’architecture avec un tableau Excel. Ce n’est pas en remplissant des cases, en pensant qu’au bout il y a un ordinateur qui va vous créer un objet. Cela ne marche pas comme ça.

F.B. : On peut faire des bâtiments comme ça, très beaux, parce que vous avez pensez qu’à cet endroit ce silence, cette sagesse, c’est la chose qui était nécessaire ou peut-être parce que vous répondiez à un programme précis qui appelait cette réponse. Mais la complexité en soi n’est pas une chose qu’on cherche a priori. Mais ce n’est pas une chose qu’on s’interdit non plus. La complexité à laquelle on arrive pour certains projets même des logements, c’est une réponse qui peut être singulière, qui parfois est faite avec du béton, un matériau qui est simple par nature. La complexité doit être pensée comme une oeuvre globale. Comme un sujet d’enrichissement. Par contre il faut toujours le faire à pas mesurés et à budgets mesurés. C’est ce que je m’attache à faire. Je ne demande pas des budgets différents de ceux de mes confrères. C’est important que vous preniez les mêmes règles que tout le monde. C’est aussi dans l’accompagnement c’est être proche des compagnons qui sont sur les chantiers, c’est être dans la proximité. Et là, les portes sont grandes ouvertes, vous pouvez quand même inventer des choses mêmes si, sur le logement notamment, les règles sont très contraignantes, un peu trop drastiques même.

devenir architecte

F.B. : En fait je pense que c’est un métier qui a la chance avant tout d’être au coeur de la vie, à la croisée de beaucoup de préoccupations tout en gardant une certaine capacité à être toujours dans le futur, puisque vous construisez en anticipant et avoir un esprit visionnaire, et je le dis modestement bien sûr. Cette projection là je trouve qu’elle est passionnante. Elle naît de ce que vous donne la vie et de ce que vous allez en traduire en faisant le projet. C’est à la fois être dans le concret, proche des gens, savoir comment ils vont construire, avoir l’esprit bâtisseur, en métal, en bois, en béton, en pâte à modeler, c’est la même chose. C’est construire des espaces qui vont vous protéger, vous accueillir, qui vont vous accompagner de la naissance à la mort. On ne peut pas ouvrir les yeux sans voir l’architecture ! Et puis vous avez besoin d’elle puisqu’elle vous protège quotidiennement. Et comment en suis-je arrivé là ? Je pense qu’il y avait à la fois ce désir de bâtir et de le faire en pensant aux autres. On a aussi trop souvent tendance à dire qu’il faut éliminer la question de plaisir mais ’être architecte c’est aussi avoir envie de faire plaisir, aux autres d’abord. On dit souvent “l’architecte s’est fait plaisir”; tant mieux, c’est formidable ! Il faut surtout qu’il le fasse avec talent et parfois concertation, c’est une chose importante. Pour moi chaques sujets, chaques lieux, chaques circonstances, chaques programmes peuvent appeler une résonance particulière, un rêve nouveau, une vision.

F.B. : Une vision différente je ne sais pas, parce que quand vous êtes un jeune architecte vous êtes très réceptif à tout, vous écoutez. Quand vous travaillez avec quelqu’un d’important, de créatif, d’un peu libre par ses idées et son architecture, c’est un moment important dans votre vie. Donc je pense que j’ai appris à avoir un certain regard sur les choses, une certaine forme d’humanisme, et puis la façon de réfléchir autant sur le programme que sur la lumière. J’ai eu d’autres influences, mais surtout, on apprend les choses seul. Il faut aller dans le questionnement, dans la confrontation, donc la solitude est une chose qui fait partie du métier d’architecte. Aujourd’hui beaucoup de gens travaillent aussi en équipe, donc je pense que chacun trouve la façon qui lui convient le mieux pour oeuvrer, il n’y a pas une solution, une seule façon de faire.

F.B. : Je pense que cette nouvelle attention à l’écologie produira des architectures nouvelles, et c’est très heureux. Le terrain fertile de la question écologique produira peut-être des architectures nouvelles qui en feront avancer d’autres. Mais je pense que l’essentiel de l’architecture est aussi ailleurs. Il ne faut pas penser que la technique ou que la technologie vont aller seules créer des architectures nouvelles. Ce sont les architectes qui vont les créer. Mon message aux jeunes architectes est le même qu’il y a trente ans : Rigueur et Imagination. Rigueur parce que vous allez pratiquer, oeuvrer dans un monde où elle est indispensable, et que l’on attend de vous un grand esprit de synthèse. Ce que l’on attend de l’architecte c’est de résoudre des questions qui se croisent, indépendantes, dans des domaines très variés. L’Imagination c’est d’être toujours en capacité, avec vos savoirs nouveaux, avec des questions nouvelles, de proposer aux autres des schémas nouveaux, leur montrer qu’il peuvent vivre mieux et peut-être autrement. Alors moi, j’ai souvent fait avec des moyens modestes, je n’ai pas révolutionné les choses. Mais si vous pouvez apporter un autre regard, proposer une autre fenêtre ouverte sur le monde pour les gens qui vivent dans votre immeuble, pour les gens qui passent dans le quartier ou vous construisez, et bien ça c’est formidable. C’est toujours enrichir le quotidien, inventer ce qui n’existe pas à cet endroit là, offrir un jardin là ou il n’y en a pas. C’est ça, faire architecture, c’est aussi offrir à la collectivité des choses dont elle est souvent privée. Parfois vous avez le droit de répondre de manière surréaliste parce que les conditions qu’on vous présente sont parfois surréalistes. On vous donne le sujet d’un quartier à problème, à mélanger avec un programme de palais de justice, avec un terrain en pente et des problèmes de trafic aérien. On vous met un peu tout sur la table, comme un grand rébus, et on vous dit « monsieur l’architecte, faites moi un beau projet ». Donc c’est à vous d’inventer le récit du projet, le film de cette architecture, le scénario de la vie des gens. Alors quand on me demande ça, ça me fait envie, c‘est une invitation !

F.B. : C’est vrai que c’est un joli binôme « double hauteur » ! Double hauteur ça appelle forcément à la surdimension, dans les deux sens du terme, mais j’aurais envie de bénéficier d’un monde agrandi, d’un monde d’espaces démultipliés, on a envie parfois d’être le petit Poucet qui passe dans les grands espaces. La double hauteur renvoie un peu au rêve en fait, à la question aussi du recul et de la mise en apesanteur, de la hauteur quoi. C’est généreux double hauteur. On prend du recul quand on prend de la hauteur, et on offre une nouvelle dimension. C’est un mot qui me plait !

interview assurée par Léa Balmy, propos retranscris par Clément Eygun