REVISTA DIGITAL DE LA CARRERA DE INGENIERÍA CIVIL

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL

- Ing. M.Sc. Gonzalo Ruiz Ostria Rector de la Universidad Privada del Valle

- Lic. MBA. Carlos Luis Torricos Mérida Vicerector Sede Sucre

- Ing. M.Sc. Jorge Fernandez Chirinos Director Académico Ingeniería Civil Sede Sucre

COMITÉ EDITORIAL

- Ing. M.Sc. Graciela Gorena Espada Editora en jefe

- Arq. Ana Valeria Peralta Nava Diagramadora principal

ELABORACIÓN Y DIAGRAMACIÓN

- Arq. Ana Valeria Peralta Nava

- Est. Cecilia Saavedra Díaz

- Est. José Roberto Cuellar Doria Medina

- Est. José Andrés Navarro Maturano

Ing. M.Sc. Graciela Melby Gorena Espada

Ing. M.Sc. Juan Alfredo Torrico Bravo

Ing. M.Sc. Ricardo Froiland Vargas Bustillos

Ing. M.Sc. Jorge Fernandez Chirinos

Ing. Alfredo Arriaga Orcko

S.C.E.I.C. Univalle Sede Sucre

REVISIÓN GENERAL

- M.Sc. Giubell Mercado Franco

Coordinadora del área de Comunicación de la Ciencia, Publicación y Difución Científica

- M.Sc. Jorge Ruiz de la Quintana Director de Investigación

- Ph.D. Pablo Arce Maldonado

Coordinador de Investigación e Tecnología

- M.Sc. Misael Félix Quispe Maidana Coordinador de Investigación de Informática y Electrónica

- Lic. Luis Fernández Sandoval

Coordinador de Producción Audiovisual

Foto en portada: Visita a obra estudiantes de cuarto semestre, Carrera de Ingeniería Civil Sede Sucre

Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su divulgación en cualquier forma o cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. La infracción de dicho derecho puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.

La información pública de esta edición es responsabilidad exclusiva de los autores.

HERRAMIENTAS PARA EL ÉXITO

Trabajos en aula Laboratorios

NOTA EDITORIAL

Invitados especiales Consejo de carrera Plantel docente Cuadro de honor

Artículos Reflexivos Artículos Científicos

HUELLAS CIVILES

Egresados Alumnos de intercambio

CONSTRUYENDO COMUNIDAD

Actividades de interacción social Visitas a obras

Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil : Historia, miembros, actividades

Lic. M.B.A. Carlos Luis Torricos Mérida Vicerrector - Sede Académica Sucre

Es un honor y un privilegio presentar la primera edición de la revista digital IN SITU, una publicación de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil y de docentes investigadores de la Sede Sucre de UNIVALLE.

Este logro representa un hito significativo en la historia de nuestra sede, demostrando el compromiso, dedicación y excelencia de nuestros estudiantes y docentes, convirtiéndose en un testimonio del espíritu colaborativo y la pasión por el conocimiento que caracterizan a nuestra comunidad académica.

La revista IN SITU se erige como un faro de conocimiento y una plataforma de difusión académica y técnica que destaca el trabajo riguroso y la innovación en el campo de la ingeniería civil.

Los diversos contenidos temáticos presentados en esta edición inaugural han sido meticulosamente elaborados por nuestros estudiantes y docentes, quienes con su esfuerzo han contribuido a elevar el nivel académico de nuestra institución y a promover el desarrollo científico y tecnológico en nuestra región.

Este esfuerzo conjunto no solo refleja la capacidad y el talento de nuestros estudiantes, sino también el respaldo y la guía constante de nuestros docentes a la cabeza del director de carrera Ing. Msc. Jorge Fernández Chirinos y la docente Ing. Msc. Graciela Gorena Espada, quienes han fomentado un ambiente propicio para el aprendizaje y la investigación.

Felicito a todos los involucrados en esta iniciativa y los animo a seguir persiguiendo la excelencia y el progreso en sus respectivas áreas de estudio, que esta publicación sea el inicio de muchas más contribuciones significativas que pongan en alto el nombre de nuestra universidad y que sirvan de inspiración para futuras generaciones de estudiantes.

Ing. M.Sc. Jorge Fernández Chirinos

Director Carrera de Ingeniería Civil - Sede Sucre

Con gran entusiasmo y orgullo, presento la primera edición de la revista IN SITU, una iniciativa de la Sociedad Científica de Estudiantes de Ingeniería Civil de la Sede Sucre de UNIVALLE. Esta publicación marca un hito relevante para nuestra carrera, destacando el talento y el esfuerzo colectivo de nuestros estudiantes y docentes.

La revista IN SITU se ha concebido como un medio para la difusión de artículos técnicos y académicos, que reflejan el arduo trabajo y la investigación realizada en el ámbito de la ingeniería civil. Este primer número es testimonio del compromiso de nuestros estudiantes con la excelencia académica y su deseo de contribuir al conocimiento científico y tecnológico.

Quiero extender un agradecimiento y reconocimiento especial a la Ing. Msc. Graciela Gorena Espada, cuyo compromiso y liderazgo han sido cruciales para el lanzamiento de este proyecto. Su destacado papel en la investigación dentro de la carrera ha sido una inspiración y un pilar fundamental para nuestra comunidad académica.

Asimismo, es un honor reconocer a la Arq. Ana Peralta Nava por su apoyo y colaboración en el diseño gráfico de la revista. Su experiencia, conocimiento y gentil predisposición han enriquecido enormemente la presentación de nuestros artículos, haciendo de IN SITU una revista visualmente atractiva.

Además, deseo expresar mi más profundo agradecimiento a los docentes revisores de la carrera que dedicaron su tiempo y brindaron valiosos consejos para la publicación de los contenidos de la revista. Su rigurosidad y dedicación han sido esenciales para asegurar la calidad y la relevancia académica de cada artículo presentado.

Finalmente, deseo agradecer a las autoridades de la Sede Académica Sucre por su invaluable apoyo y por la confianza depositada en este proyecto. Su respaldo ha sido fundamental para que la revista IN SITU vea la luz y se convierta en una plataforma sólida para la difusión del conocimiento.

Espero que la revista IN SITU continúe creciendo, inspirando a docentes y a futuros estudiantes a contribuir con el desarrollo de la carrera de Ingeniería Civil bajo una perspectiva de innovación, tecnología e investigación.

Hidráulica y Sanitaria

Vías y Carreteras

DE LA CARRERA

Divulgar y propagar los conocimientos de las áreas de Ingeniería Civil en la sociedad, a través del cumplimiento del perfil profesional en nuestros graduados, proporcionándoles sólidas competencias y conocimientos académicos. Utilizando para ello un proceso académico formado por la enseñanza - aprendizaje, la investigación, la producción de servicios y la extensión universitaria.

DE LA CARRERA

La formación de Ingenieros Civiles basada en la ciencia y tecnología de la construcción logra una región y un país plenamente integrados a través de vías y carreteras que contribuyan al progreso socioeconómico y la generación de polos de desarrollo, desarrollando infraestructura, construcciones seguras y eficientes. En síntesis, contribuir al bienestar social.

ING. FERNÁNDEZ CHIRINOS JORGE

ING. GORENA ESPADA GRACIELA

ING. VARGAS BUSTILLOS RICARDO

ING. ARRIAGA ORCKO ALFREDO

CALVO CASSO JHOHANN ABATH

MAYORA MARCO ANTONIO

TANUZ SANJINEZ JORGE

MARTÍNEZ BARRIOS MILTON

OREYANA HUANCA VLADIMIR

CABALLERO PEÑARANDA RICARDO

MARTÍNEZ BARRIOS MILTON

SAAVEDRA DIAZ CECILIA

2023 -2024

FERNANDEZ CHIRINOS JORGE

Director de Carrera

ARRIAGA ORCKO ALFREDO

Encargado de Laboratorio

CAMPOS CARRASCO VICENTE

CORO HUAYTA LIMBERT

CORONADO MEDINA CARLOS

CUELLAR QUINTEROS MIRKO

ESTRADA PLATA WENDY

DOMINGUEZ MENDOZA EDGAR

GARDEAZABAL TORREZ GABRIELA

GORENA ESPADA GRACIELA

MEJIA OTONDO JOSSEPH

PADILLA TAPIA MARCELO

ROJAS PILLCO VICENTE

SUBIETA MAGARIÑOS HENRY

TANUZ GONZALEZ MANUEL

TERCEROS SALVADOR GABRIELA

TORRICO BRAVO JUAN ALFREDO

VARGAS BUSTILLOS RICARDO

VEGA MARQUIEGUI MACIEL

ZAMBRANA QUIÑONEZ EDGAR

FUENTE: https://www.esquire.com/es/tecnologia/g35331778/puentes-mas-impresionantes-mundo/

Espacio donde se generan artículos de diversos tipos: científicos, reflexivos o de revisión biblliográfica, cuyos autores pueden ser: docentes, estudiantes, egresados o invitados especiales.

Artículo de Ingeniería Aplicada

Autor:Ing.

M.Sc. Juan Alfredo Torrico Bravo

El presente trabajo de investigación se realizó en el año 2013 en la Universidad de Salamanca. Consistió en el diseño de una instalación fotovoltaica, Fv, aislada para un puesto de salud, P.S., en el Altiplano boliviano con una potencia nominal de 2.76 kWp utilizando el método simplificado y el PvSyst.

En el análisis de la demanda energética se han tomado en cuenta los equipos médicos necesarios para un Puesto de Salud. Se trabajó con una radiación media diaria mensual de 5.67 kWh/m2 dia. Los resultados obtenidos del dimensionamiento fueron de 12 paneles solares de 230W, 20 acumuladores, 2 reguladores en paralelo de 60A y 48V y un inversor de 5.000W y 48V. El presupuesto total de la instalación Fv fue de 27,175.18 €, o su equivalente en bolivianos (en el año 2013) 249,729.03 Bs, que da un costo de 9.85 €/Wp.

Con esta investigación se pretendió beneficiar a 782 pobladores del Puesto de Salud Chunca Cancha, quienes no contaban con energía eléctrica en el puesto de salud para ser atendidos apropiadamente, además de ser una herramienta para aumentar el porcentaje de cobertura de energía eléctrica en el área rural del país que actualmente es de 39%.

PALABRAS CLAVE: PVSyst, energía fotovoltaica, sistema autónomo, método simplificado.

Hoy en día, aún existen cerca de 1,700 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la corriente eléctrica. A menudo, la pobreza y la falta de formación van de la mano con la ausencia de energía eléctrica. En muchas regiones de la Tierra no surgirá lo que hoy se entiende por redes eléctricas de carácter moderno, pues tales regiones son demasiado remotas.

Al mismo tiempo, las energías renovables y, por delante de todas, la energía solar, ofrecen a menudo en tales regiones un suministro energético económico y, sobre todo, de disponibilidad garantizada. Precisamente las regiones particularmente pobres cuentan con una formidable oferta de energía solar. Si ésta se aprovechara, las personas podrían, por ejemplo, mediante bombas de agua solares, asegurar su suministro o esterilizar el agua, protegiendo así su salud. Las instalaciones fotovoltaicas proporcionan a establecimientos de salud, escuelas y hospitales, un suministro eléctrico garantizado.

Cada población aislada de Bolivia cuenta con un establecimiento de salud que atienda las necesidades médicas básicas de la población, sin embargo, en el área rural los asentamientos de población son muy separados y no se cuenta con una red eléctrica que vincule estos asentamientos aislados.

Bolivia, por encontrarse cerca del desierto de Atacama, el centro de radiación solar para América Latina, tiene la ventaja de ser uno de los países del mundo que recibe grandes cantidades de energía solar. Ésta es una ventaja que debe animar los esfuerzos de técnicos, ingenieros y también políticos en Bolivia para el aprovechamiento de esta fuente de energía. Es necesario realizar investigaciones y aplicaciones para el uso de energía solar para lograr cierta independencia energética y tecnológica para Bolivia.

El objetivo general del presente trabajo de investigación es realizar el diseño de un sistema fotovoltaico aislado para el Establecimiento de Salud de Primer Nivel de Atención Chunca Cancha, ubicado en la red de Azurduy que comprende los Municipios de Tarvita, Sopachuy y Azurduy dentro del Departamento de Chuquisaca en la Estado Plurinacional de Bolivia.

Para cumplir con el objetivo general del proyecto se plantea realizar los siguientes objetivos específicos:

- Calcular la demanda energética del establecimiento de salud.

- Diseñar el Sistema FV utilizando el método simplificado y el programa PVSyst.

- Elaborar un presupuesto.

- Realizar conclusiones

This research work was carried out in 2013 at the University of Salamanca; It consisted of the design of an isolated photovoltaic, PV, installation for a Health Post, P.S., in the Bolivian Altiplano with a nominal power of 2.76 kWp using the simplified method and the PvSyst.

In the analysis of energy demand, the medical equipment necessary for a Health Post has been taken into account. We worked with an average daily monthly radiation of 5.67 kWh/m2day. The results obtained from the sizing were 12 230W solar panels, 20 accumulators, 2 parallel regulators of 60A and 48V and a 5,000W and 48V inverter. The total budget for the PV installation was €27,175.18, or its equivalent in Bolivians (in 2013) 249,729.03 Bs, which gives a cost of €9.85/Wp.

The present research was intended to benefit 782 residents of the Chunca Cancha Sanitary Health Post, who didn’t count with electricity to be properly attended; in addition to being a support tool in order to increase the percentage of electricity coverage in the rural area of the country, which currently stands at 39%.

KEYWORDS: PVSyst software, photovoltaic energy, isolated system, simplified method.

El establecimiento de salud Chunca Cancha se encuentra ubicado en el Municipio de Tarvita de la provincia Azurduy del Departamento de Chuquisaca en el Estado Plurinacional de Bolivia. Pertenece a la zona del Altiplano. Las coordenadas del Establecimiento de Salud son las siguientes:

PROGRAMA PVSYST 5.55

PVSyst (Photovoltaic software) es una herramienta que sirve para desarrollar instalaciones fotovoltaicas, permitiendo el estudio, la simulación y análisis de datos completos de los sistemas fotovoltaicos. Este software, desarrollado por la Universidad de Ginebra, permite dimensionar el tamaño de las instalaciones teniendo en cuenta la radiación solar que recibiría en función de su ubicación gracias a su base de datos meteorológica, que permite su diseño en 3D y que tiene en cuenta la proyección de sombras gracias a la simulación del movimiento del sol durante el día.

También permite importar fácilmente datos meteorológicos de las bases de datos más usadas como PVGis y Meteonorm. Esta parte es fundamental para el cálculo de una instalación, pues en muchas ocasiones el programa PVsyst no tendrá datos de la ubicación en que se desea instalar el generador fotovoltaico, por lo que se podrá ver al inicio de la práctica cómo importar esta información.

Este método utiliza valores medios mensuales diarios de radiación global y de la carga. En este caso se consideran sólo los valores correspondientes al mes más desfavorable en la relación carga/radiación. Además, hay que definir el número máximo de días de autonomía previstos para la instalación en función de las características climáticas de la zona y el uso o finalidad de la instalación.

Tradicionalmente, el método simplificado de dimensionado se ha basado en un balance energético diario en las condiciones más desfavorables. La experiencia muestra que es más conveniente realizar un balance de carga (Ah/ día), en vez de energía (Wh/día), ya que la batería tendrá una tensión variable a lo largo del mismo dependiendo de su estado y consiguientemente, haciendo un balance en Amperios hora generados y consumidos, se evita el error derivado de la variación de la tensión de funcionamiento del sistema.

El consumo eléctrico y las pautas de utilización de los usuarios determinan los requisitos del sistema. En particular, depende del comportamiento de uso si en los cálculos debe hallarse y recurrirse a la demanda energética diaria, semanal o incluso mensual.

Fuente:https://www.boliviaenergialibre.com/energia/planta-solar-de-oruro-inyecta50-mw-al-sin-y-los-financiadores-certifican-la-provision-electrica/, 2020

De acuerdo con un estudio denominado “Rol e impacto socioeconómicos de las energías renovables del área rural de Bolivia”, las regiones del altiplano y de los valles interandinos reciben una alta tasa de radiación solar, entre 5 y 6 kW h/m2 día, dependiendo de la época del año.

Los altos valores de radiación solar en Bolivia se deben a la posición que tiene su territorio, el cual se encuentra en la zona tropical del Sur, entre los paralelos 11º y 22º. Por ello, la tasa de radiación entre la época de invierno y verano no representa diferencias que sobrepasen el 25%, a diferencia de otras regiones del globo que se encuentran en latitudes mayores. Sin embargo, la presencia de la Cordillera de los Andes modifica en alguna medida la radiación solar, beneficiando con una mayor tasa a las zonas altas como el Altiplano.

Para el trabajo se consideró una demanda energética diaria, para el inventario se utilizó el requerimiento básico proporcionado por el Ministerio de Salud y se realizó una visita sobre el terreno, elaborándose una lista final de todos los aparatos y otros consumos. De acuerdo con la investigación de referencia (Torrico, 2013) se obtuvo la siguiente demanda:

Lmd= 7, 976.61 Wh / día

Puesto que la producción de energía de un generador solar depende sobre todo del tiempo meteorológico y, en particular, de la insolación, tales datos deberán hallarse en el lugar de instalación. Pueden usarse para ello los datos meteorológicos de la correspondiente literatura o de los programas de diseño. Para este trabajo se importaron datos de la NASA de acuerdo con las coordenadas del lugar de emplazamiento.

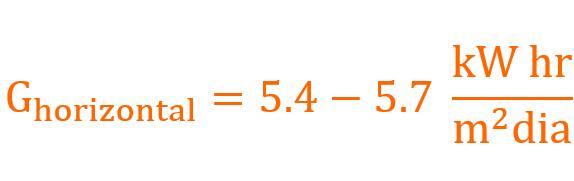

Bolivia cuenta con un mapa de radiación solar media anual diaria, según el cual, para el Puesto de Salud Chunca Cancha, se obtendría en el siguiente rango de valores:

Sin embargo, para un correcto dimensionamiento interesa el valor de radiación en el mes crítico, esto es el mes con menor oferta solar, que en el caso de Bolivia es junio. Por esta razón, utilizando el PvSyst y con las coordenadas del lugar se importaron datos de NASA y se obtuvo que la radiación solar media mensual horizontal es:

Radiación

La inclinación de un panel permite aumentar la captación de energía solar. En Sudamérica, los paneles solares se orientarán, en la medida de lo posible, directamente hacia el norte, es decir, al Ecuador (como es el caso del presente trabajo). Cerca del Ecuador, una instalación requiere de módulos solares casi horizontales. El ángulo de inclinación se ajustará al recorrido diario del Sol. El ángulo óptimo de inclinación del módulo crece a medida que decrece el intervalo de aprovechamiento en invierno.

También la bibliografía consultada recomienda que el panel debe mirar siempre hacia el NORTE con la INCLINACIÓN que corresponde a la ubicación (LATITUD) del lugar de la instalación. Puesto que, aunque los módulos están inclinados, los valores de insolación de la radiación global suelen referirse a superficies horizontales, podrá calcularse la insolación sobre el plano inclinado del panel mediante un factor de corrección.

Para el presente trabajo, los paneles se orientarán al Norte y para la inclinación se fueron variando ángulos de inclinación en el programa Pvsyst hasta obtener un ángulo de inclinación y una radiación solar óptimos, en el cual se cuidó de que la distribución mensual sea lo más horizontal posible y de mantener como mes crítico junio. Con estos resultados se conformó la siguiente tabla resumen, con la que se procederá a realizar el dimensionamiento de la instalación FV:

MÓDULOS SOLARES

El generador solar debe producir, como mínimo, tanta energía como precisan las cargas de consumo conectadas y el propio sistema, además, deben ser adecuados para la carga de baterías. La tensión de trabajo del generador fotovoltaico debe ser suficientemente alta como para permitir la carga de la batería. Las habituales tensiones de sistema son 12, 24 o incluso 48 voltios, dependiendo de la demanda de carga. El criterio de selección del nivel de voltaje del generador fotovoltaico se establece según la siguiente tabla:

El regulador tiene por misión ajustar de forma óptima la energía eléctrica para la carga de la batería (tensión e intensidad de carga) proporcionada por el generador FV.

Un componente opcional es un regulador con seguidor de punto de máxima potencia, MPPT, integrado que permite que el generador funcione en el máximo de potencia MPPT.

Cobra importancia al aumentar la diferencia de tensión entre el punto de trabajo óptimo del módulo y la tensión de carga de la batería. Así ocurre por ejemplo, en los climas fríos, como es el caso del presente trabajo donde se usará un regulador de carga de 60 A con tensión nominal de 48V con MPPT integrado.

Para el presente trabajo, cuya potencia nominal de demanda es de 2.76 kWp, se trabajó con paneles solares de 230W a una tensión de 48V.

El inversor CC/CA transforma la tensión continua en tensión alterna; en un sistema aislado, éste funciona de forma autónoma. En el presente proyecto se utilizó un inversor de 5000W, tensión de 48V y onda senoidal (o sinusoidal) pura.

APARATOS DENTRO DEL SISTEMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS

Las baterías pierden energía aún sin descargarse. Este proceso, denominado “autodescarga”, se sitúa en las baterías solares de gran magnitud en torno al 3% por mes. Si lo más importante es la ausencia de mantenimiento, es recomendable emplear baterías de gel, pues además su vida es relativamente larga y presentan una buena relación precio-prestación.

En el presente trabajo se utilizaron baterías de gel de 6 celdas (12V), conectadas en serie y paralelo para una corriente de 1040 Ah y una tensión de 48V de sistema, con una autonomía de 6 días y profundidad máxima de descarga permisible del 70%.

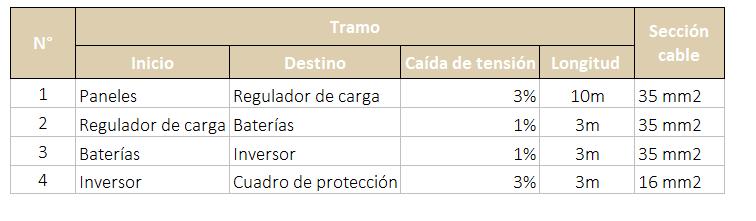

CONDUCTORES

Las secciones de conductores necesarias se determinan según la tensión de sistema (12V/24V), la longitud de cable y la intensidad de corriente. Se debe cuidar también que la caída de tensión entre el generador solar y los reguladores de carga no supere el 3%. Secciones insuficientes de conductor pueden acortar la vida útil de la batería.

Los dos métodos de dimensionamiento, modelación en PVSyst y método simplificado proporcionaron los mismos resultados.

A continuación, se presenta la instalación fotovoltaica dimensionada con un resumen de cada uno de sus componentes.

Tabla .Resumenderesultadosdedimensionamiento

Fuente: Torrico, 2024

Tabla .ResumendeSeccionesdecable

3 4

Fuente: Torrico, 2024

Con los resultados obtenidos se elaboró el siguiente presupuesto en euros y bolivianos por la naturaleza del lugar en el que se realizó la investigación (Universidad de Salamanca, España). Se observa que la instalación tendría un costo de 27,175.18 €, que da un costo de 9.85 € el vatio pico:

Tabla .PresupuestodelProyecto5

Fuente: Torrico, 2024

A partir del presupuesto, se elaboró la siguiente gráfica que permite apreciar qué elementos de la Instalación FV tienen mayor incidencia en el presupuesto. Se observa que las baterías solares representan el mayor porcentaje del presupuesto con 62.62%.

Incidencia de cada elemento de la instalación Fv en el presupuesto

Provisión de panel solar Sharp ND-230 QCJ

Provisión de batería Deka Solar PV 8G8D

Provisión de regulador Xantrex xw mppt60 150

Provisión de inversor VICTRONPHOENIX 5000W A 48V

Provisión de cables

Provisión de protecciones cables

Provisión de conectores

Provisión de estructura

Montaje

Con el presente proyecto se dotará de energía eléctrica a un Puesto de Salud que beneficiará a 782 pobladores del Puesto de Salud Chunca Cancha.

Comparando los métodos de diseño simplificado y con el programa PVSyst, ambos proporcionan los mismos resultados, sin embargo, la utilización del software proporcionará resultados más confiables debido a la gran variedad de tablas y gráficos que ofrece y que permiten tener una mayor confianza en los resultados obtenidos, además de disponer o poder importar una base de datos de radiación solar.

La potencia nominal de la instalación Fv dimensionada es de 2.76 kWp y la Potencia del Inversor empleado es de 5000 W. Se hace notar que en la determinación de la demanda energética se identificaron equipos médicos con elevada potencia.

El presupuesto del presente proyecto proporcionó un costo de 249,729 Bs el cual es considerado como aceptable tomando en cuenta el número de personas que van a ser beneficiadas con atención médica adecuada. Los acumuladores solares representan el 62% del presupuesto.

En el área rural de Bolivia existe una gran correlación entre el número de hogares en extrema pobreza y el número de hogares que no cuentan con electricidad. El 93 % de los hogares sin electricidad corresponden a hogares en extrema pobreza. De manera que el presente proyecto representa un aporte más para aumentar la cantidad de hogares con electricidad en el área rural.

Tecnológicamente no existen problemas en el aprovechamiento de la energía solar en Bolivia. Sin embargo, una de las barreras más importantes para el uso de la energía solar en electrificación rural, con sistemas FV, radica en la inversión inicial. Se recomienda prever la dotación de un grupo electrógeno que apoye a la instalación fotovoltaica.

- Juan Alfredo Torrico Bravo, Diseño de Sistema Fotovoltaico aislado para el Establecimiento de salud Primer nivel de Atención Chunca Cancha Red Azurduy Departamento de Chuquisaca República de Bolivia utilizando el método simplificado y el programa PVsyst, Universidad de Salamanca, Salamanca, España (2013).

- Miguel Fernández Fuentes, Rol e impacto socioeconómico de las Energías Renovables en el área rural de Bolivia, Grupo editorial CEDLA, La Paz, Bolivia (2010).

- Miguel Alonso Abella, Sistemas Fotovoltaicos Introducción al diseño y dimensionado de Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica, Grupo Editorial S.A.F.T., Madrid, España (2001).

- Falk Antony, Christian Dürschner, Karl-Heinz Remmers, Fotovoltaica para Profesionales, Grupo editorial PROGENSA, Sevilla, España (2006).

- Junta de Castilla y León, Manual del Instalador en Energía Solar Fotovoltaica, Grupo editorial de la Junta de Castilla y León, Valladolid, España (2004).

- Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT, Ministerio de Educación y Ciencia, Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la Energía solar Fotovoltaica (Volumen I), Grupo editorial CIEMAT, Madrid, España (2008).

- Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT, Ministerio de Educación y Ciencia, Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la Energía solar Fotovoltaica (Volumen I), Grupo editorial CIEMAT, Madrid, España (2008).

- Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT, Ministerio de Educación y Ciencia, Fundamentos, dimensionado y aplicaciones de la Energía solar Fotovoltaica (Volumen II), Grupo editorial CIEMAT, Madrid, España (2008).

- Joint European – Latin American Universities Renewable Energy Project “JELARE”, Renewable Energy Market Needs a perspective from Europe and Latin America, Ed. Unisul (2010)

Artículo de Revisión Bibliográfica

Autor:

Ing.

M.Sc. Graciela Gorena Espada

El presente trabajo es una revisión de las metodologías experimentales no destructivas más avanzadas y relevantes para la evaluación del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson en hormigones H-21. Todas las metodologías revisadas han demostrado avances significativos en términos de precisión y aplicación en contextos no destructivos. Cada método tiene ventajas específicas, como la alta resolución de la interferometría láser y la capacidad de medición directa del ultrasonido.

Existe una tendencia hacia el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la precisión y reducir el impacto en las muestras. Sin embargo, hay desafíos como la falta de estandarización y el costo elevado de algunas técnicas. La investigación específica para hormigones H-21 es limitada, y se requiere más trabajo para adaptar y validar estos métodos para este tipo de hormigón con características particulares.

Estos avances proporcionan a los ingenieros herramientas actuales para el diseño y evaluación de estructuras, permitiendo decisiones más informadas y eficaces, sin embargo, es crucial continuar investigando para optimizar su aplicación y precisión.

PALABRAS CLAVE: Métodos no destructivos, Módulo de elasticidad, Coeficiente de Poisson.

El hormigón es uno de los materiales de construcción más utilizados a nivel mundial, debido a su durabilidad, versatilidad y resistencia. Para asegurar la integridad y la seguridad de las estructuras construidas con hormigón H-21, es crucial evaluar con precisión sus propiedades mecánicas, entre las que destacan el módulo de elasticidad y la relación de Poisson.

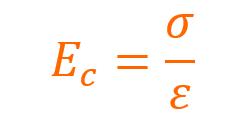

El módulo de elasticidad, también conocido como módulo de Young, mide la capacidad de un material para deformarse bajo carga y recuperar su forma original una vez que la carga es retirada. Es fundamental para el diseño estructural, ya que influye en la estimación de las deformaciones y en la estabilidad de las estructuras (ACI 318, 2024)

La relación de Poisson, por otro lado, describe la cantidad de deformación transversal en relación con la deformación axial cuando se aplica una carga. Esta propiedad es crucial para entender cómo se distribuyen las tensiones y deformaciones en el hormigón bajo diferentes condiciones de carga.

La evaluación precisa de estas propiedades en hormigones H-21 plantea desafíos debido a su naturaleza avanzada y a las variaciones en los métodos de medición. Los métodos tradicionales, basados en ensayos experimentales directos, ofrecen datos valiosos, pero pueden ser limitados en términos de costo, tiempo y aplicabilidad a gran escala. En contraste, las técnicas analíticas y computacionales han emergido como alternativas prometedoras, proporcionando modelos predictivos y simulaciones detalladas que pueden superar algunas de las limitaciones de los métodos experimentales.

Fuente: https://ar.pinterest.com/pin/646548090235068326/, 2024

This paper presents a comprehensive review of the most advanced and relevant nondestructive experimental methodologies for assessing the elastic modulus and Poisson's ratio in H-21 concrete. The reviewed methodologies have demonstrated significant advancements in precision and application within non-destructive contexts. Each technique offers specific advantages, such as the high resolution of laser interferometry and the direct measurement capabilities of ultrasonic methods.

A clear trend towards utilizing advanced technologies to enhance precision and minimize sample impact is evident. However, challenges such as the lack of standardization and the high cost of some techniques persist. Research specifically targeting H-21 concrete remains limited, indicating a need for further adaptation and validation of these methods for this particular type of concrete with unique characteristics. These advancements provide engineers with current tools for structural design and evaluation, enabling more informed and effective decision-making. Nonetheless, it is crucial to continue researching and optimizing these methods.

KEYWORDS: Non-destructive testing (NDT) methods, Modulus of elasticity, Poisson's ratio.

En este contexto, el objetivo de esta revisión es analizar y sintetizar los métodos actuales más relevantes para la evaluación del módulo de elasticidad y la relación de Poisson en hormigones H-21. Esta revisión se centra en tres enfoques principales: los métodos analíticos, que incluyen modelos teóricos y empíricos; los métodos experimentales, que abarcan ensayos de laboratorio y técnicas no destructivas; y los métodos computacionales, que utilizan simulaciones avanzadas para predecir el comportamiento del hormigón. Al proporcionar una visión integral de estas metodologías, esta revisión busca identificar las prácticas actuales y proponer direcciones para futuras investigaciones. señales de una realidad,

- Alcance del trabajo: La revisión bibliográfica se enfocará en el análisis de tres métodos: analíticos, experimentales y computacionales para la evaluación del módulo de elasticidad y la relación de Poisson en hormigones H-21.

- Fuentes de información: Bibliotecas virtuales académicas y artículos científicos relevantes.

- Criterios de Inclusión y Exclusión: Métodos y técnicas evaluativas relevantes de las propiedades del hormigón desarrolladas en los últimos 10 años.

- Clasificación de los métodos: Para realizar un trabajo ordenado y claro, se ha armado la siguiente estructura:

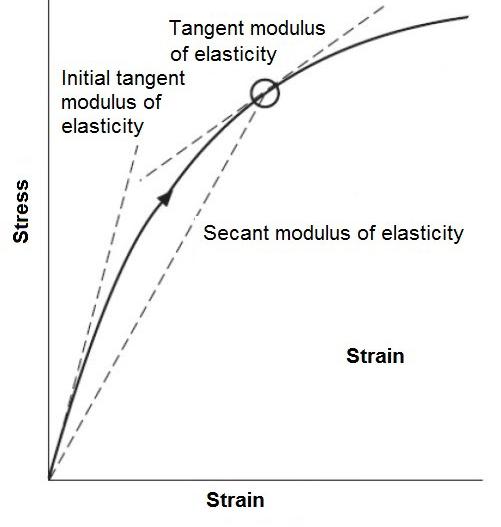

Los estudios iniciales sobre el módulo de elasticidad del hormigón se centraron en la relación entre la resistencia a la compresión y la rigidez del material. Estos estudios establecieron métodos estándar para medir el módulo de elasticidad mediante ensayos de compresión en cilindros de hormigón curado a 28 días. En la última década, investigaciones más recientes han proporcionado datos experimentales detallados para hormigones H-21, estos estudios han utilizado métodos avanzados de medición y técnicas de análisis para obtener resultados más precisos.

También se han desarrollado y ajustado modelos predictivos para calcular el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, incorporando variables como el tipo de agregados, la relación agua-cemento, y el uso de aditivos. Las normas internacionales y locales han actualizado sus directrices para incluir estos datos, mejorando la precisión de los cálculos estructurales y el conocimiento sobre cómo las deformaciones transversales impactan en la integridad y estabilidad de las estructuras. A continuación, se presenta un resumen de la revisión realizada de acuerdo con la estructura planteada anteriormente:

MÉTODOS ANALÍTICOS

MÉTODOS EXPERIMENTALES Gráfico

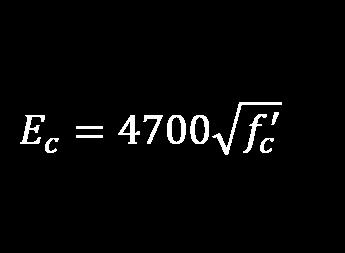

a. American Concrete Institute (2019).

ESTIMACIONES BASADAS EN PROPIEDADES DEL MATERIAL Y DATOS DE LABORATORIO.

La fórmula proporcionada por ACI 318 fue desarrollada a partir de estudios empíricos que relacionaron el módulo de elasticidad con la resistencia a la compresión del hormigón a los 28 días. Esta relación se basa en una amplia gama de datos experimentales obtenidos de ensayos de compresión y permite calcular la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación resultante en la región elástica del material. La normativa proporciona una fórmula simplificada para estimar el módulo de elasticidad sin la necesidad de ensayos directos.

E_c: Módulo de elasticidad en MPa f_c^': Resistencia a la compresión a 28 días en MPa

El coeficiente de Poisson se puede medir mediante ensayos de laboratorio que evalúan las deformaciones transversales y longitudinales bajo carga. Sin embargo, debido a la variabilidad y la simplicidad en la práctica, a menudo se utiliza un valor estándar de 0.2. Este valor se emplea en la mayoría de los cálculos estructurales para estimar la deformación transversal del hormigón bajo carga longitudinal.

b. Norma ASTM C469 (ASTM international, 2017).

CÁLCULO DEL MÓDULO DE ELASTICIDAD A PARTIR DE ENSAYOS DE COMPRESIÓN.

La norma ASTM C469 especifica los procedimientos para realizar pruebas que incluyen la aplicación de una carga a una velocidad controlada y la medición de la deformación utilizando extensómetros o técnicas de medición de deformación. La ecuación para calcular el módulo de elasticidad es:

Donde:

σ: Esfuerzo aplicado en MPa

ε: Deformación axial medida durante la prueba. Esta norma no proporciona valores específicos recomendados ya que el módulo de elasticidad debe ser medido directamente en función de las condiciones experimentales y la resistencia del hormigón.

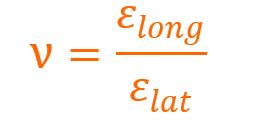

La ASTM C469 especifica cómo medir el coeficiente de Poisson a partir de la relación entre la deformación axial y la deformación transversal. La prueba debe ser realizada bajo condiciones controladas para obtener resultados precisos. Al igual que la normativa ACI 318, también recomienda un valor de 0.2. Matemáticamente, el coeficiente de Poisson se expresa como:

Donde:

ν: Relación de Poisson.

ε_long: deformación longitudinal

ε_lat: deformación lateral o transversal

1.1.2 MODELOS ANALÍTICOS AVANZADOS

a. Gao, Wang y Liu. (2023).

METODOLOGÍA: MODELOS HÍBRIDOS DE MACHINE LEARNING Y MODELOS EMPÍRICOS.

Gao, Wang y Liu combinan técnicas de machine learning, específicamente redes neuronales artificiales, con modelos empíricos tradicionales para predecir el módulo de elasticidad y la relación de Poisson del concreto.

Utilizan un enfoque híbrido en el que los modelos empíricos proporcionan una base inicial para las predicciones, y los algoritmos de machine learning refinan estas predicciones al integrar grandes conjuntos de datos experimentales y variables no lineales. Esta metodología permite captar complejas relaciones entre los parámetros de mezcla y las propiedades mecánicas del concreto que los modelos empíricos por sí solos no podrían identificar.

b. Lee y Kim. (2022).

METODOLOGÍA: ANÁLISIS DE REGRESIÓN AVANZADA CON VARIABLES DE MEZCLA

Lee y Kim utilizan análisis de regresión avanzada para desarrollar modelos predictivos que estiman el módulo de elasticidad y la relación de Poisson del concreto en función de las variables de mezcla, tales como la proporción de agua-cemento, el tipo de agregado y la edad del concreto.

Emplean técnicas de regresión no lineal y análisis multivariado para ajustar los modelos a los datos experimentales, permitiendo la predicción de las propiedades mecánicas a partir de diferentes combinaciones de parámetros de mezcla.

1.2.1 Modelos no destructivos

a. Park y Lee. (2022).

METODOLOGÍA: RESONANCIA ACÚSTICA PARA LA EVALUACIÓN DE PROPIEDADES MECÁNICAS.

Los autores exploran diversas técnicas no destructivas para evaluar las propiedades elásticas del hormigón, incluyendo el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Entre las técnicas discutidas se encuentran las pruebas de velocidad de propagación de ultrasonido y las pruebas de resonancia acústica.

Estas pruebas se realizan aplicando ondas ultrasónicas a las muestras de hormigón y midiendo la velocidad de propagación de las ondas. Esta velocidad se utiliza para estimar el módulo de elasticidad. Adicionalmente, se utilizan resonadores acústicos para obtener datos sobre las vibraciones naturales del hormigón, que también contribuyen a la estimación del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson.

METODOLOGÍA: RESONANCIA ACÚSTICA Y MÉTODOS DE VIBRACI ÓN

Esta metodología utiliza técnicas de resonancia acústica para medir la frecuencia de vibración de muestras de concreto.

Estas técnicas se basan en la relación entre la frecuencia de resonancia y el módulo de elasticidad. Para frecuencias en el rango de 1500 Hz y longitudes de 0.1 m, se obtienen valores precisos para el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson.

METODOLOGÍA:

Zhang y Wu proponen un método innovador que utiliza la correlación de imágenes digitales (DIC) para estimar el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del hormigón. La técnica DIC permite capturar la deformación de la superficie del hormigón bajo carga y proporciona datos precisos sobre las deformaciones transversales y longitudinales.

Durante el ensayo, se aplican cargas controladas a las muestras de hormigón, y se toman imágenes de alta resolución de la superficie del material a lo largo del proceso. La DIC analiza las imágenes para calcular las deformaciones en diferentes direcciones.

La técnica DIC no es invasiva y no requiere el contacto directo con el material durante la prueba. Esto es especialmente ventajoso para ensayos en laboratorio y en campo donde se desea evitar el daño a las muestras. Además, proporciona una visualización completa de las deformaciones, lo que mejora la precisión en la determinación del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson.

El artículo de Zhang y Wu no especifica valores predefinidos para el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson para hormigones H-21. Sin embargo, en el contexto de hormigones de alto rendimiento como el H-21, se espera que el módulo de elasticidad esté en el rango de 25,000 a 35,000 MPa y que el coeficiente de Poisson sea aproximadamente 0.2. La técnica DIC proporciona una forma de validar estos valores con alta precisión.

Ensayo de ultrasonido en el concreto

Fuente: https://www.linkedin.com/posts/alfredo-urich_ensayo-ultrasonido-evaluaci%C3 %B3noriginalSubdomain=es, 2024

MÉTODOS COMPUTACIONALES

1.3.1 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS

a. Kumar, Singh, y Sharma. (2022)

Para medir el módulo de elasticidad, se aplica una carga controlada a las muestras de hormigón y se registra la deformación utilizando sensores avanzados. El coeficiente de Poisson se obtiene mediante correlación de imágenes digitales (DIC) combinada con ultrasonido para capturar deformaciones transversales y longitudinales.

El artículo de López y González no proporciona valores predefinidos específicos para el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del hormigón H-21. Sin embargo, las técnicas descritas permiten obtener valores precisos que pueden ser utilizados para comparar con datos existentes en normas y estándares.

Para hormigones de alto rendimiento como el H-21, los valores típicos del módulo de elasticidad suelen oscilar entre 25,000 y 35,000 MPa, y el coeficiente de Poisson comúnmente es de aproximadamente 0.2. Las técnicas innovadoras presentadas en el artículo ayudan a verificar estos valores.

D. López y González. (2023)

López y González introducen técnicas innovadoras como el ultrasonido y la resonancia magnética para medir el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del hormigón. Estas técnicas permiten una evaluación precisa y no destructiva de las propiedades mecánicas del hormigón de alto rendimiento.

METODOLOGÍA: MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS (FEA) CON INTEGRACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

Kumar, Singh, y Sharma emplean el análisis por elementos finitos (FEA) para modelar y predecir el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson del hormigón. Este método computacional simula el comportamiento del hormigón bajo diferentes condiciones de carga y proporciona predicciones precisas de las propiedades mecánicas.

Se desarrollan modelos computacionales que incluyen las propiedades del material y las condiciones de carga. Los modelos simulan la deformación y el esfuerzo en el hormigón, permitiendo la estimación del módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson.

Los modelos computacionales pueden incluir variaciones en la calidad del material, condiciones de frontera, y efectos de carga complejos, proporcionando una visión más detallada del comportamiento del hormigón. La principal ventaja del método FEA es su capacidad para simular situaciones que serían difíciles de evaluar experimentalmente. Los modelos pueden ser ajustados para representar diferentes tipos de hormigón y condiciones de carga y los resultados pueden ser utilizados para prever el comportamiento del material en condiciones reales.

Fuente:https://www.sonelastic.com/es/fundamentos/bases/ensayo-dehormig%C3%B3n.html, 2024

Existe una clara tendencia hacia el desarrollo de métodos que no solo sean precisos sino también no destructivos.

Las imágenes digitales aplicadas por Zhang y Wu y las técnicas ultrasónicas de López y González representan avances significativos en la medición precisa sin dañar el material.

Los estudios recientes de Zhang y Zhang muestran un aumento en la utilización de tecnologías avanzadas como el láser y el análisis de vibraciones complejas, lo que mejora la precisión y reduce el impacto en las muestras.

Por otro lado, los métodos basados en la medición directa de propiedades, como las ondas ultrasónicas de López y González y Kumar, Singh, y Sharma, están ganando popularidad debido a su capacidad para proporcionar resultados rápidos y confiables sin la necesidad de ajustes complejos.

Todos los autores coinciden al recomendar que, para el caso de hormigones con resistencias a la compresión superiores a 70 MPa, es posible que los métodos propuestos no sean precisos y recomiendan realizar ensayos específicos o usar modelos ajustados. La capacidad de aplicar métodos no destructivos y en tiempo real facilita la evaluación del concreto en estructuras existentes, sin necesidad de pruebas destructivas.

Estos avances son fundamentales para la ingeniería civil, ya que permiten una evaluación más precisa y menos invasiva de las propiedades del concreto, mejorando la calidad y durabilidad de las construcciones.

COMPARACIÓN DE METODOLOGÍAS

a. Resonancia Acústica y Métodos de Vibración (Zhang & Zhang, 2022) vs. Onda Ultrasónica (Park & Lee, 2021)

Ambos métodos utilizan técnicas basadas en ondas (resonancia acústica y ultrasonido) para evaluar el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson, se basan en la relación entre la velocidad de propagación de las ondas y las propiedades mecánicas del material.

La resonancia acústica se enfoca en la frecuencia de resonancia, que puede ser afectada por las propiedades geométricas y las condiciones del concreto. En contraste, la onda ultrasónica proporciona datos directos sobre las velocidades de las ondas P y S, lo que permite un cálculo más directo de las propiedades mecánicas sin la necesidad de ajustar las condiciones geométricas. La precisión de los resultados en ultrasonido puede ser superior debido a su capacidad para medir directamente las velocidades de las ondas.

b. Método de Impulso y Respuesta (Li & Liu, 2021) vs. Interferometría Laser (Wang & Chen, 2020):

Ambos métodos se centran en la medición de deformaciones o respuestas dinámicas del material. El método de impulso y respuesta mide las deformaciones provocadas por impulsos aplicados, mientras que la interferometría láser mide las deformaciones en tiempo real con alta precisión.

El método de impulso y respuesta se basa en la aplicación de cargas y la medición de las respuestas generadas, mientras que la interferometría láser ofrece una medición de deformación no invasiva y de alta resolución. La interferometría láser proporciona un análisis más detallado y preciso, pero puede ser más compleja y costosa en comparación con el método de impulso y respuesta.

- Los métodos experimentales no destructivos revisados, permiten obtener mediciones detalladas y fiables del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson, sin comprometer la integridad del material, lo cual es crucial para la evaluación en estructuras existentes y para la investigación en nuevos materiales.

- Las metodologías analizadas ofrecen una gama diversa de herramientas que pueden ser complementarias en la práctica. Cada técnica tiene sus ventajas específicas: por ejemplo, la interferometría láser proporciona una medición de alta resolución y no invasiva, mientras que el ultrasonido permite una evaluación directa de las propiedades mecánicas con un equipo relativamente accesible.

- La estandarización de métodos y la reducción de costos podrían facilitar una adopción más amplia de estas tecnologías en la práctica profesional de la ingeniería civil.

- Aunque los métodos revisados ofrecen resultados valiosos, la investigación específica para hormigones H-21 sigue siendo limitada. Es crucial que futuros estudios se enfoquen en ajustar y validar estos métodos para esta clase específica de hormigón, esto permitirá obtener datos más precisos para aplicaciones prácticas en estructuras utilizando H-21.

- En caso de hormigones que contienen aditivos o mezclas especiales, como aquellos con alta ductilidad, se sugiere realizar ensayos específicos para obtener un módulo de elasticidad más preciso y un coeficiente de Poisson más representativo.

- Aunque el valor estándar del coeficiente de Poisson de 0.2 es ampliamente utilizado, la edad del hormigón y las condiciones ambientales pueden influir en este parámetro y se recomienda hacer ajustes si se dispone de datos específicos

American Concrete Institute. (2019). Building code requirements for structural concrete (ACI 318-19) and commentary (ACI 318R-19). American Concrete Institute

ASTM International. (2017). Standard test method for static modulus of elasticity and Poisson's ratio of concrete in compression (ASTM C469-17). ASTM International.

Iriarte, M. (2015). Norma Boliviana del Hormigón NB1225001: Determinación del módulo de elasticidad y del coeficiente de Poisson (1ª ed.). Editorial XYZ

Gao, Y., Wang, J., & Liu, H. (2023). Hybrid machine learning and empirical models for predicting concrete’s elastic modulus and Poisson’s ratio. Journal of Construction and Building Materials, 347, 126430. https://doi. org/10.1016/j.conbuildmat.2022.126430

Kumar, R., Singh, A., & Sharma, P. (2022). Finite element analysis integrated with experimental data for concrete property estimation. Computers and Concrete, 30(2), 123-134. https://doi.org/10.12989/cac.2022.30.2.123 Lee, C., & Kim, S. (2022). Advanced regression analysis for predicting concrete’s elastic properties from mix design variables. Journal of Civil Engineering and Management, 28(4), 299-310. https://doi.org/10.3846/ jcem.2022.13345

Park, J., & Lee, H. (2021). Ultrasonic wave-based approach for determining concrete's elastic properties. Materials and Structures, 54(3), 62. https://doi. org/10.1617/s11527-021-01678-5

Zhang, Y., & Zhang, J. (2022). Acoustic resonance and vibration methods for evaluating concrete’s elastic properties. Construction and Building Materials, 342, 129823. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.129823

López, J., & González, P. (2023). Innovative techniques for measuring the elastic modulus and Poisson’s ratio of high-performance concrete. Construction and Building Materials, 320, 125735. https://doi.org/10.1016/j. conbuildmat.2021.125735

Zhang, Y., & Wu, Y. (2022). A novel method for estimating the elastic modulus and Poisson’s ratio of concrete based on digital image correlation. Materials and Structures, 55, 22. https://doi.org/10.1617/s11527-021-01786-5

Ríos, J., & Martínez, J. (2021). Evaluation of concrete elastic properties using non-destructive testing methods. Journal of Civil Engineering and Management, 27(5), 348-358. https://doi.org/10.3846/jcem.2021.13845 Singh, A., & Kumar, R. (2020). Computational modeling for predicting elastic modulus and Poisson’s ratio of concrete using finite element analysis. Computers and Concrete, 25(4), 321-332. https://doi.org/10.12989/ cac.2020.25.4.321

Artículo de Ingeniería Aplicada

Autores: Ing. M.Sc. Jorge M. Fernández Chirinos , Ing. Alfredo Arriaga Orcko

S.C.E.I.C. Sociedad Científica de Estudiante de la carrera de Ingeniería Civil

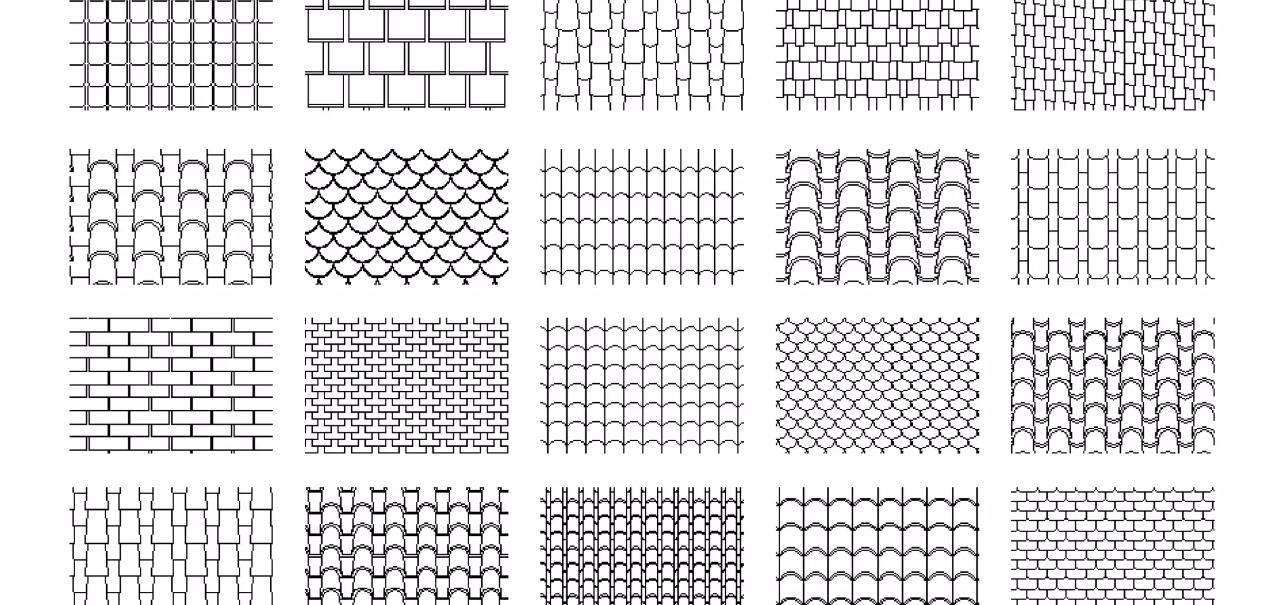

Los morteros de cemento, esenciales en la construcción, son mezclas de agua, agregados finos y aglomerantes (generalmente cemento).

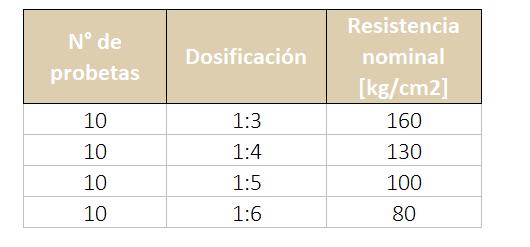

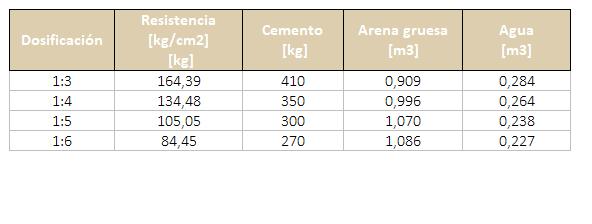

Este estudio investiga el rendimiento de los insumos de mortero de cemento usando materiales de Sucre, Bolivia, con el fin de validar y actualizar la información técnica sobre estos insumos. La investigación se centra en cuatro dosificaciones de morteros: 1:3, 1:4, 1:5 y 1:6 y la determinación de sus resistencias a la compresión mediante pruebas de laboratorio realizadas a 40 testigos de mortero de cemento.

Se comparan los resultados obtenidos en este estudio con los datos del libro de Raúl Lanza Ordoñez “Estudio sobre el comportamiento de morteros de cemento en Bolivia ” de 1984, revelando diferencias en las proporciones de cemento y arena, pero con resistencias satisfactorias en todos los casos. Los hallazgos sugieren que las proporciones históricas siguen siendo válidas, pero con ajustes necesarios en la cantidad de agua y otros factores para optimizar la calidad de los morteros en la región.

Fuente: https://materialesdeconstruccion.org/para-que-sirve-el-mortero-en-la-construccion/ , 2024

Los morteros, definidos como una mezcla de agua, agregados finos y un aglomerante (generalmente cemento), son fundamentales en la industria de la construcción; la precisión en la información técnica sobre sus rendimientos es esencial para garantizar la calidad y la durabilidad de las estructuras.

En la ciudad de Sucre, la utilización de materiales locales para la fabricación de morteros puede presentar variaciones significativas en sus propiedades y rendimiento. Esta situación subraya la necesidad de validar la información técnica disponible, particularmente en contextos regionales donde los insumos pueden variar en calidad y características.

Al identificar las mejores prácticas y ajustar las dosificaciones en función de los resultados experimentales, este estudio pretende contribuir a la mejora de la calidad y eficiencia de las construcciones en la región

Cement mortars, essential in construction, are mixtures of water, fine aggregates, and binders (usually cement).

This study investigates the performance of cement mortar inputs using materials from Sucre, Bolivia, in order to validate and update technical information on these inputs. The research focuses on four mortar dosages: 1:3, 1:4, 1:5 and 1:6 and the determination of their compressive strengths through laboratory tests carried out on 40 cement mortar cores.

Results from this study are compared with data from Raúl Lanza Ordoñez's “Estudio sobre el comportamiento de morteros de cemento en Bolivia ” 1984 book, revealing differences in cement and sand proportions but satisfactory compressive strengths in all cases. Findings suggest that historical proportions remain relevant but require adjustments in water quantity and other factors to optimize mortar quality in the region.

KEYWORDS: Cement Mortars, Mortar Proportioning

El presente estudio tiene como objetivo principal determinar los rendimientos reales de los insumos utilizados para la producción de morteros de cemento en Sucre, así como evaluar las resistencias de los morteros producidos a partir de diversas dosificaciones. A través de pruebas de laboratorio, se busca contrastar los rendimientos teóricos con los resultados empíricos obtenidos, proporcionando así una base más sólida para la aplicación práctica de estos materiales en la construcción local.

La validación de estos datos es fundamental no solo para mejorar la precisión en las especificaciones técnicas, sino también para optimizar el uso de materiales disponibles en las cercanías de Sucre.

Uno de los trabajos pioneros en el estudio de los morteros de cemento en Bolivia es el realizado por el Ing. Raúl Lanza Ordóñez (1984). En su investigación titulada "Estudio de la Dosificación y Rendimiento de Morteros de Cemento en Bolivia", abordó la calidad de los morteros de cemento a partir de los insumos locales. Su trabajo proporcionó una visión integral sobre cómo las variaciones en los materiales de construcción disponibles en Bolivia afectan el rendimiento de los morteros, destacando la importancia de ajustar las fórmulas de dosificación a las condiciones locales específicas.

En años posteriores, diversos estudios han continuado explorando el impacto de los materiales locales en la calidad de los morteros de cemento. González et al. (2019) realizaron una investigación sobre el rendimiento de los morteros utilizando cementos y agregados provenientes de distintas regiones de Bolivia.

Este estudio corroboró las observaciones de Lanza Ordóñez, mostrando que la variabilidad en los materiales podía afectar notablemente las propiedades del mortero. tudio corroboró las o

Mendoza (2020) también ha realizado contribuciones significativas al campo, enfocándose en el uso de agregados locales en La Paz. Su trabajo resaltó la necesidad de pruebas adicionales para validar la información técnica y adaptar las dosificaciones a las condiciones locales.

La normativa boliviana, como la Norma Boliviana de Construcción (NB 56001), proporciona directrices generales para la dosificación y pruebas de morteros de cemento. Sin embargo, Silva y Rodríguez (2021) han sugerido que estas normas necesitan ser revisadas para reflejar mejor las características de los materiales regionales. La adaptación de las normas a las realidades locales es un tema recurrente en la literatura, con estudios recientes apoyando la necesidad de ajustes basados en los hallazgos de investigaciones históricas y contemporáneas.

Iniciativas como el "Proyecto de Mejora de Materiales de Construcción en Sucre" (2022), desarrollado por la Universidad Mayor de San Francisco Xavier, han aplicado los conocimientos adquiridos de estudios anteriores para optimizar los insumos de mortero de cemento. Este proyecto ha apoyado la relevancia de las investigaciones previas, incluyendo el trabajo de Lanza Ordóñez.

Este proyecto se centra en la dosificación de morteros de cemento para la preparación de probetas con el objetivo de establecer proporciones óptimas que cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Los insumos y equipos utilizados fueron:

Cemento: Fancesa IP30

Arena: Gruesa (canto rodado), procedente de la cantera Guerra Loma

Agua: Limpia y potable

Probetas: Moldes cilíndricos estándar (15 cm x 30 cm)

Mezcladora de mortero

Balanza para pesar materiales

Recipientes de medición

Moldes para probetas de hormigón

Mesa vibradora (opcional)

Equipo de ensayo de resistencia a compresión

PROCEDIMIENTO

El procedimiento consistió en:

1. ENSAYOS PREVIOS A LA DOSIFICACIÓN:

• Granulometría de la arena: Según normas AASHTO T-27 y ASTM C-136

• Peso específico de la arena: Según normas AASHTO T-88 y ASTM C-128

• Peso específico del cemento: Según normas AASHTO T-133 y ASTM C-188

• Peso unitario de la arena: Según normas AASHTO T-88 y ASTM C-138

• Fluidez del mortero

• Proporciones de cemento y arena para las dosificaciones: Se construirán 40 probetas distribuidas de la siguiente manera:

Tabla .Proporcionesdedosificación6

Fuente: Fernández , Arriaga, S.C.E.I.C. Sociedad Científica de estudiante de la carrera de Ingeniería Civil 2024

• Cantidad de agua necesaria (generalmente en torno al 100150% del peso de los materiales secos).

Según la normativa ASTM C305: "Método de Prueba para la Preparación de Mezclas de Cemento Portland y Mortero de Cemento."

Según la normativa ASTM C109 / C109M: "Método de Prueba para la Resistencia a la Compresión de Morteros de Cemento."

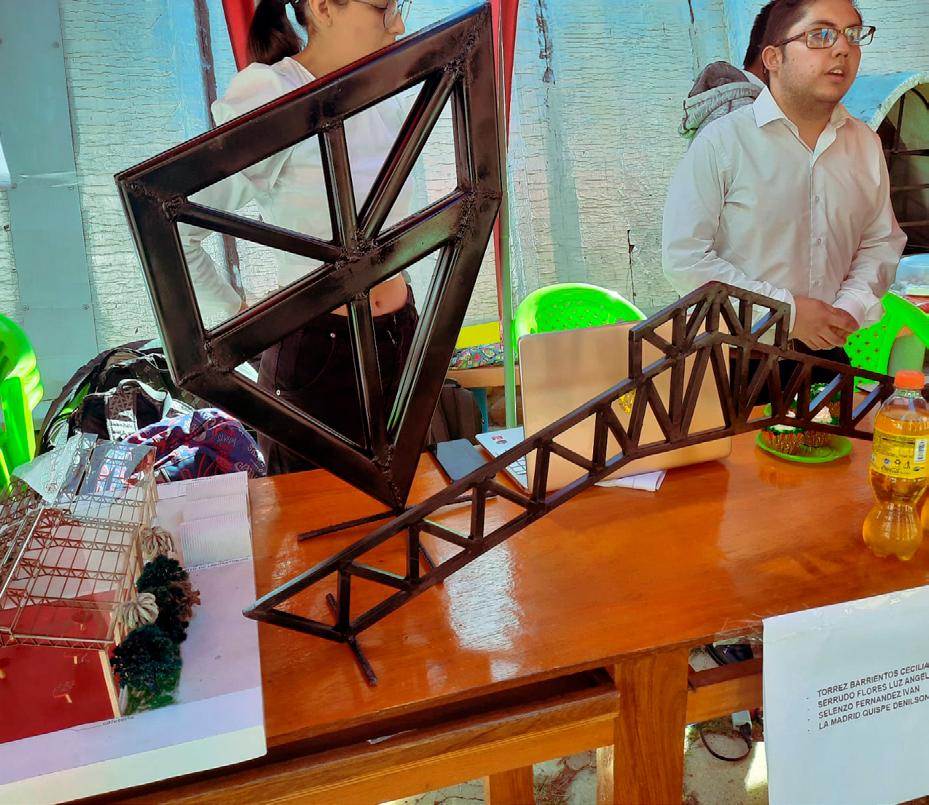

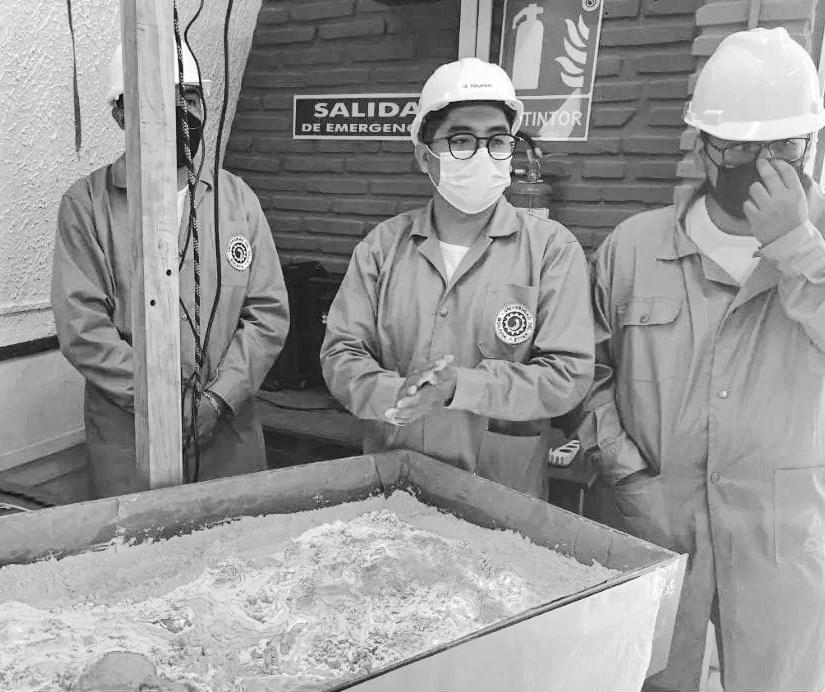

Las imágenes presentadas documentan el proceso de elaboración y ensayo de probetas de mortero de cemento realizado por estudiantes de ingeniería civil.

Se puede apreciar la preparación de las probetas, el curado y, finalmente, el ensayo de compresión en la máquina universal de ensayos. Los resultados obtenidos de estos ensayos son fundamentales para determinar la resistencia característica del mortero y comparar los resultados con los valores teóricos.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados promedios obtenidos en los laboratorios de la Universidad Privada del Valle Sede Sucre se resumen en la siguiente tabla:

Tabla7.ValoresdelosensayosrealizadoenlaboratoriosdelaUniversidaddelValleSucre

Fuente: Fernández Arriaga, S.C.E.I.C. Sociedad Científica de estudiante de la carrera de Ingeniería Civil 2024

Se contrastó los valores obtenidos experimentalmente con los valores proporcionados por el libro "Cálculo de Costos de Construcción" de Raúl Lanza Ordoñez.

Tabla8.ValoresproporcionadosporRaúlLanzaOrdoñez

Fuente: Fernández Arriaga, S.C.E.I.C. Sociedad Científica de estudiante de la carrera de Ingeniería Civil 2024

DOSIFICACIÓN 1:3

La cantidad de cemento utilizada en el estudio de UNIVALLE Sucre fue de 410 Kg, en comparación con los 456 Kg del libro de Lanza. La cantidad de arena gruesa fue ligeramente menor, con 0.91 m³ frente a 0.99 m³.

Esta dosificación mostró una resistencia a la compresión adecuada, indicando que una reducción moderada en el cemento no compromete significativamente la resistencia del mortero. La menor cantidad de cemento podría implicar que la relación agua/cemento y la mezcla usada en los ensayos experimentales sean más eficientes en términos de resistencia.

DOSIFICACIÓN 1:4

En el estudio llevado a cabo en Univalle Sucre, se evaluó una dosificación que, si bien presenta pequeñas variaciones respecto a la referencia de Lanza, mostró resultados satisfactorios.

Se utilizaron 350 kg de cemento por metro cúbico de hormigón, comparados con 362 kg en la referencia. La cantidad de arena también fue similar, con 1.00 m³ en este estudio frente a 1.03 m³ en Lanza. Los resultados de las pruebas de compresión indicaron que esta dosificación proporciona una resistencia adecuada para aplicaciones estructurales de tipo moderado.

DOSIFICACIÓN 1:5

Ambas fuentes coinciden en la cantidad de cemento (300 Kg) y arena gruesa (1.07 m³) utilizadas.

Los resultados de resistencia a la compresión fueron consistentes con las expectativas teóricas, demostrando que esta mezcla es adecuada para aplicaciones no estructurales donde la economía y la trabajabilidad son prioritarias.

DOSIFICACIÓN 1:6

La cantidad de cemento utilizada en el estudio de UNIVALLE Sucre fue de 270 Kg, ligeramente superior a los 256 Kg en el libro de Lanza. La cantidad de arena fue casi idéntica, con 1.09 m³ frente a 1.10 m³ en la referencia de Lanza. Esta dosificación presentó la menor resistencia a la compresión, adecuada para aplicaciones donde la alta resistencia no es crítica, pero la trabajabilidad y el costo son factores importantes.

Las variaciones en la cantidad de cemento empleada en la dosificación del mortero pueden tener un impacto significativo en sus propiedades mecánicas y de trabajabilidad. Un mayor contenido de cemento, por lo general, conduce a un aumento en la resistencia a la compresión, pero también puede afectar la trabajabilidad y el costo de la mezcla. Los resultados obtenidos en este estudio indican que las dosificaciones evaluadas proporcionan una resistencia a la compresión adecuada para las aplicaciones previstas, lo cual sugiere que se ha logrado un equilibrio óptimo entre resistencia y economía.

La ligera reducción en la cantidad de arena gruesa, en comparación con la referencia, podría resultar en un mortero con mayor densidad y durabilidad. Una menor proporción de agregados gruesos puede contribuir a una mejor distribución de la pasta de cemento, lo que a su vez favorece la formación de una estructura más homogénea y resistente a la penetración de agua y otros agentes agresivos.

Las variaciones en las cantidades de insumos entre el estudio realizado en los laboratorios de UNIVALLE Sucre y las referencias del libro "Cálculo de Costos de Construcción" de Raúl Lanza Ordoñez no son significativas. Las diferencias en la cantidad de cemento y arena utilizadas no afectan considerablemente la resistencia y la trabajabilidad del mortero de cemento.

El principal aporte de esta investigación ha sido validar las cantidades plasmadas en la tabla del libro de Lanza, demostrando que las proporciones allí indicadas siguen siendo relevantes y efectivas para la preparación de morteros de cemento. Además, este estudio complementa dicha información adaptándola a la ciudad de Sucre, incorporando datos sobre la cantidad de agua y la resistencia de los morteros de cemento, aspectos que no estaban presentes en el estudio original de Lanza.

Los resultados obtenidos no solo confirman la aceptable exactitud de las proporciones de materiales propuestas por Lanza, sino que también proporcionan un conjunto de datos empíricos actualizados que pueden ser utilizados para optimizar la elaboración de morteros de cemento en la región. Estos datos incluyen recomendaciones específicas sobre la cantidad de agua necesaria y los niveles de resistencia a la compresión alcanzados, lo cual es crucial para asegurar la calidad y durabilidad en las aplicaciones constructivas locales.

ASTM International. (n.d.). ASTM C109 / C109M- Standard test method for compressive strength of hydraulic cement mortars. Retrieved from https://www.astm.org

ASTM International. (n.d.). ASTM C305- Standard practice for mechanical mixing of hydraulic cement pastes and mortars. Retrieved from https://www.astm.org

Sánchez, J., & Márquez, E. (2010). Tecnología del Concreto y Morteros. Editorial Universitaria.

García, F. (2005). Manual de Construcción con Cemento y Morteros. Editorial Técnica.

Pérez, R. (2008). Prácticas en la Construcción: Preparación y Ensayo de Morteros. Editorial Constructora.

Lanza Ordóñez, R. (1984). Estudio sobre el comportamiento de morteros de cemento en Bolivia.

Molina, C. (1999). Ensayos en Morteros de Cemento: Aplicaciones en la Construcción. Editorial Técnica de Bolivia.

Quispe, J. (2001). Fundamentos del Diseño de Morteros para la Construcción en Bolivia. Editorial Universitaria.

Artículo Reflexivo

Autor:

Ing. M.Sc. Ricardo Vargas Bustillos

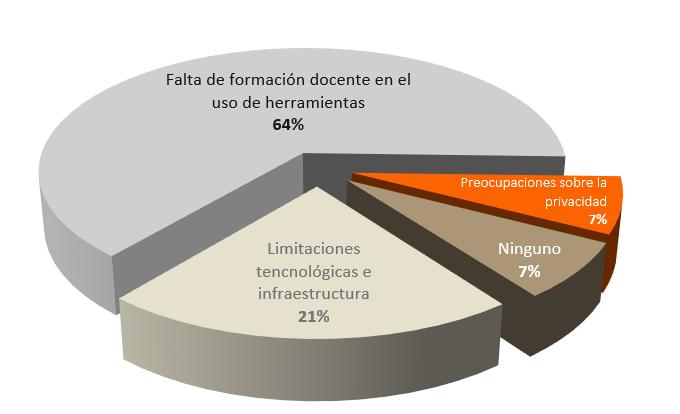

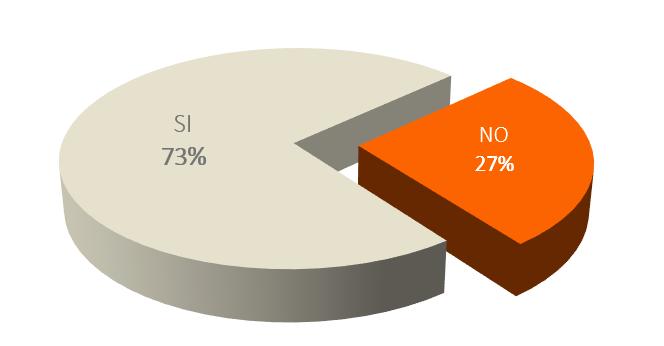

El presente artículo expone el impacto de la inteligencia artificial (I.A.) y las tecnologías de la información y comunicación (Tics) en la personalización del aprendizaje dentro del contexto de la Carrera de Ingeniería Civil de la Universidad Privada del Valle Sede Académica Sucre, considerando las experiencias de los docentes. La metodología empleada incluyó la aplicación de un cuestionario al 70 % de la planta docente, se efectúo el análisis y discusión de dichos resultados, los mismos evidencian que el uso de las herramientas digitales en el desarrollo de la docencia viene generando cambios significativos en la dinámica educativa, promoviendo el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo en aula, como también se identificaron los desafíos relacionados con la brecha digital, la capacitación docente y la evaluación del aprendizaje.

En conclusión, la Inteligencia Artificial y TICs se presenta como una estrategia en la Personalización del Aprendizaje innovador como un potencial para fortalecer la formación de los Ingenieros Civiles, requiriendo un enfoque integral que atienda las necesidades y retos de la comunidad educativa.

PALABRAS CLAVE: Docencia Digital, Personalización del aprendizaje, Estrategia educativa.

This article exposes the impact of artificial intelligence (AI) and information and communication technologies (ICTs) in the customization of learning within the context of the Civil Engineering Career of the Universidad del Valle academic sub-site Sucre, considering the experiences of the professors. The methodology used included the application of a questionnaire to 70% of the professors, the analysis and discussion of the results was carried out, the results show the use of digital tools in the development of teaching has been generating significant changes in the educational dynamics, promoting independent learning, collaborative work in classroom as well as the challenges related to the digital breach, teacher training and learning assessment were also identified.

In conclusion, Artificial Intelligence and Tics are presented as a strategy in innovative Customization of Learning as a potential to strengthen the training of Civil Engineers requiring a comprehensive approach that meets the needs and challenges of the educational community.

Keywords: Digital Teaching, Customization of learning, educational strategy.

La educación superior se enfrenta a un contexto global en constante transformación, marcado por el avance tecnológico y las demandas sociales. En este escenario, el uso de las herramientas digitales en la docencia emerge como una alternativa innovadora para renovar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

La Universidad Privada del Valle, en su compromiso por brindar una educación de calidad, ha incorporado la Docencia Digital en la Carrera de Ingeniería Civil, buscando potenciar la formación integral de sus estudiantes. La docencia digital definida como un conjunto de estrategias pedagógicas que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para mediar el proceso educativo (Fernández Aedo, Server García, & Cepero Fadraga, 2018), viene siendo utilizada aprovechando al máximo las diversas ventajas, como la flexibilidad en el acceso al conocimiento, la personalización del aprendizaje y la promoción de habilidades digitales.

La tecnología hace referencia a las herramientas que son fáciles de usar para la administración e intercambio de la información. Desde un principio era utilizada para el desarrollo, ahora es empleada para la resolución de problemas o hacer más fáciles las actividades diarias y adaptarse a su entorno. (Castro & Guzmán Bellkis, 2023)

En primer lugar, el desarrollo de la tecnología permite la reducción o eliminación de las barreras entre las personas alrededor del mundo; es decir que lugares en distintos puntos geográficos pueden estar comunicados. Los mensajes pueden ser enviados y recibidos en cuestión de segundos y eso hace que el ritmo de vida sea más acelerado.

Lo que inició como un complemento se ha convertido en una necesidad. Si miramos a nuestro alrededor podemos darnos cuenta de que estamos rodeados por la tecnología y, aunque sea de una manera sencilla siempre está presente en nuestro día a día. Pero, esto también ha mejorado el nivel de vida y satisface con mayor facilidad todas las necesidades creando nuevas fuentes de empleo.

La función principal es facilitar el acceso a la información de manera rápida en cualquier formato, esto es posible a través de la inmaterialidad; es decir de la digitalización de la información para almacenarla en grandes cantidades o tener acceso aún si está en dispositivos lejanos. señales de una realidad,

Fuente: https://constructivo.com/noticia/cinco-pasos-para-la-transformaciondigital-en-ingenieria-civil-1656989027, 2022

en dispositivos lejanos.

En segundo lugar, la inmediatez; pues la información tiene la capacidad de ser compartida instantáneamente. Aunque la característica más importante es que permite la comunicación bidireccional entre varias personas, esto es utilizado cuando se trata de foros, mensajería instantánea, y videoconferencias.

Con el desarrollo de la tecnología y la búsqueda de nuevas formas de comunicación más eficientes, las TIC se han posicionado como uno de los pilares básicos de la sociedad. (Universidad Latina de Costa Rica, 2021). Gracias a la tecnología actual el mundo puede seguir conectado de una manera más interactiva a través de diferentes medios y dispositivos electrónicos de uso cotidiano, permitiéndo continuar con la vida cotidiana de una forma similar a la vida que se tiene de forma presencial.

Las TIC en la educación: Las tecnologías de la información y la comunicación pueden complementar, enriquecer y transformar la educación. La agencia principal de las Naciones Unidas para la educación, la UNESCO, orienta el quehacer internacional con miras a ayudar a los países a entender la función que puede desarrollar esta tecnología en acelerar el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS4), una visión plasmada en la Declaración de Qingdao. (UNESCO, 2021).

Una de las mejores aplicaciones de las TIC, está reflejada en el buen aprovechamiento de la educación; un ejemplo claro es su uso en tiempos de pandemia, que permitieron continuar con los estudios y aprendizaje a nivel global. La educación a distancia se ha venido consolidando con el uso de los medios informáticos y de telecomunicaciones como modelos virtuales de educación, que mantienen en común factores como; la no presencia física, el tiempo, el espacio y el modelo educativo. Un elemento importante es la práctica pedagógica tendiente a generar espacios para producir conocimiento a través de diversos métodos; es decir, es la práctica pedagógica el elemento decisivo para hacer de los nuevos modelos y del uso de las nuevas tecnologías propuestas innovadoras para el aprendizaje, innovaciones educativas además de tecnológicas (UNESCO, 2021).

Así, el reto de la educación a distancia o educación virtual, llamadas indistintamente, parece ser la forma de disponer un espacio educativo apoyado en lo tecnológico, para favorecer no la simple reproducción o adquisición del saber sino, por el contrario, las posibilidades de nuevas composiciones y creaciones a partir de las actuales condiciones del saber. Los entornos de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de todo el mundo. El entorno de aprendizaje virtual se define como un programa informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada. (Fernández Aedo, Server García, & Cepero Fadraga, 2018).

Los mayores beneficios que brindan las TIC en cuanto a educación son el tiempo y el espacio, que ya no son obstáculos para la enseñanza/aprendizaje. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto.

En el ámbito educativo, gran parte de las medidas que los países de la región han adoptado ante la crisis se relacionan con la suspensión de las clases presenciales en todos los niveles, lo que ha dado origen a tres campos de acción principales: el despliegue de modalidades de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas (con o sin uso de tecnología); el apoyo y la movilización del personal y las comunidades educativas, y la atención a la salud y el bienestar integral de las y los estudiantes. (N.U. CEPAL, UNESCO, 2020).

Las herramientas digitales se vienen usando en una educación mediada por tecnología, siendo éstas usadas en la enseñanza para viabilizar la construcción de aprendizaje real, útil y transferible por medio de dispositivos electrónicos. La inteligencia artificial como un campo fascinante que combina la informática y la tecnología para desarrollar sistemas y programas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, el uso de esta hace mucho más versátiles el desarrollo de los procedimientos de análisis y cálculos que generalmente después de analizar adecuadamente el algoritmo de cálculo son de mucha ayuda para el logro de los resultados buscados.

El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo Se emplearon los métodos deductivo y analítico, aplicando la técnica de la encuesta, mediante su instrumento el cuestionario, de esta forma se procedió a analizar la implementación de la Docencia Digital en la Carrera de Ingeniería Civil, obteniendo datos cuantitativos de un total del 70 % de docentes.

Se aplicó un cuestionario, el mismo que plantea diez interrogantes dirigidas al 70 % del plantel docente de la Carrera de Ingeniería Civil del semestre I/2024 Sede Sucre, cuyos resultados obtenidos son los siguientes:

La educación demanda la transformación digital, razón que permite integrar el uso de las nuevas tecnologías y mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje utilizando herramientas digitales y tecnologías avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA), entre los docentes.

El 47 % de los docentes incorporaron I.A. y Tics en el desarrollo del proceso enseñanzaaprendizaje de sus asignaturas, lo cual indica una buena adopción de estas herramientas, si bien la tendencia de su uso está entre rangos superiores al 50%, muestra posiblemente un estado de exploración y adaptación de uso de estas.

Uso de I.A. y TICs en el desarrollo del proceso Enseñanza aprendizaje de sus asignaturas

GRÁFICO NRO. 2

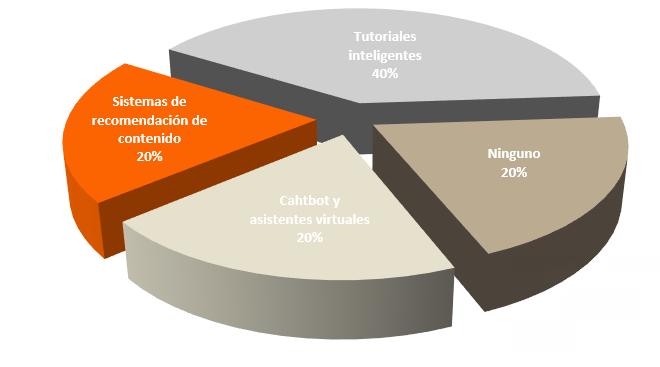

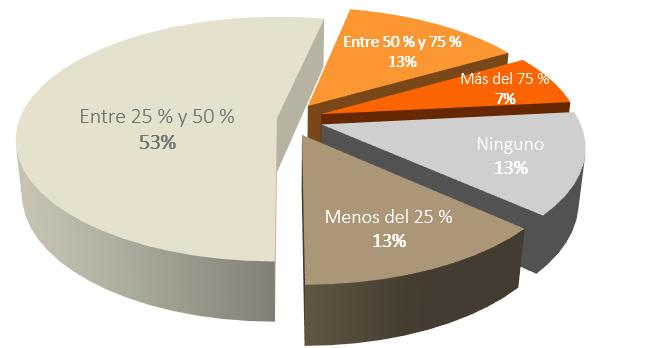

El 40% de los docentes señala que utilizan la IA principalmente para personalizar el aprendizaje de sus estudiantes. Esto indica una clara tendencia hacia el uso de herramientas de IA para adaptar los contenidos y actividades educativas a las necesidades individuales de cada alumno.

El uso limitado de chatbots y asistentes virtuales alcanza solamente al 20% de los docentes que reportan utilizar con regularidad. Este porcentaje es igual al de aquellos que utilizan sistemas de recomendación de contenidos.

Tipo de herramientas de I.A. empleadas con mayor frecuencia en la personalización del aprendizaje

GRÁFICO NRO. 3

Uso de TICs con mayor frecuencia en la Carrera de Ingeniería Civil

GRÁFICO NRO. 4

Percepción de los estudiantes sobre la adaptación de los contenidos educativos mediante I.A. y TICs

GRÁFICO NRO. 5

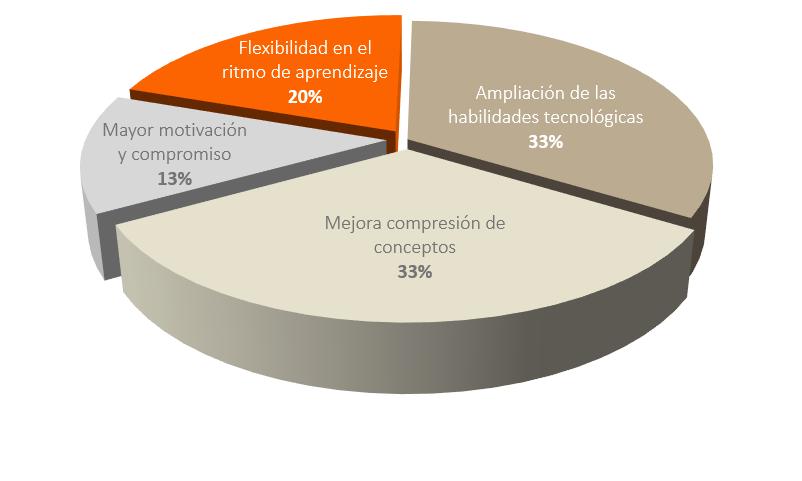

Beneficios de la personalización del aprendizaje mediante I.A. y TICs para los estudiantes de Ingeniería Civil

El 47 % de los docentes utilizan redes sociales académicas, mientras que el 27 % usa plataformas de aprendizaje en línea al igual que simulaciones virtuales. Estos resultados muestran la integración de las TIC en el plan de estudios de ingeniería civil. Dada la importancia de las TIC y la integración en los planes de estudio de la carrera, estos garantizan un sólido de estas herramientas a lo largo de la formación profesional.

La promoción del uso de plataformas de aprendizaje en línea y simuladores virtuales pueden generar mayor beneficio, como el acceso a la tecnología, capacitación y desarrollo de contenidos de aprendizaje en línea y simuladores de alta calidad para la Ingeniería Civil.

El 67 % de los docentes consideran que la adaptación de los contenidos educativos mediante I.A. y TICs son positivos, es decir, que las actividades personalizadas de aprendizaje satisfacen las necesidades específicas de cada estudiante, en un 13% manifiestan que esta adaptación es muy positiva, considerando que esta transformación representa una gran oportunidad para mejorar la calidad de la educación.

El gráfico muestra un 33% que la mejora de comprensión de conceptos al igual que la ampliación de habilidades tecnológicas, son predominantes en la personalización del aprendizaje, asimismo un 20% de los docentes indican que la personalización del aprendizaje beneficia en la flexibilidad del ritmo de aprendizaje y finalmente un 13% manifiestan que los estudiantes tienen una mayor motivación y compromiso.

Los beneficios que genera la personalización del aprendizaje mediante IA y TICs aportan a todas las áreas del desarrollo del proceso de aprendizaje, constituyéndose en una alternativa a la educación en la actualidad.