Remix

Herausgegeben von | Edited by Ralph Gleis und | and Constanze Johanna Malissa

Mit einem Geleitwort von Eugen Viehof, einem Vorwort von Ralph Gleis sowie Texten von Lorenz Ecker und Constanze Johanna Malissa With an introduction by Eugen Viehof, a preface by Ralph Gleis, and texts by Lorenz Ecker and Constanze Johanna Malissa

Von Gerhard Richter bis Katharina Grosse

From Gerhard Richter to Katharina Grosse

Zum Geleit | Introduction

Eugen Viehof

Vorwort | Preface

Ralph Gleis

„Für jede Art von Gütern

gilt der Besitz nichts, der Genuss aber alles“

“In every sort of property, possession is nothing, enjoyment is everything”

Constanze Johanna Malissa

Gerhard Richter

Sigmar Polke

Joseph Beuys

Rosemarie Trockel

Jörg Immendorff

Georg Baselitz

Florian Krewer

Asta Gröting

Stephan Balkenhol

Nairy Baghramian

Isa Genzken

Katharina Sieverding

Anne Imhof

Katharina Fritsch

Neo Rauch

Daniel Richter

Friedrich Kunath

Martin Kippenberger

Charline von Heyl

Albert Oehlen

Corinne Wasmuht

Karin Kneffel

Jutta Koether

Katharina Grosse

Zum Geleit Introduction

Es war ein Künstler, der den ersten Schritt zu einer langfristigen Verbindung zwischen der Sammlung Viehof und der Albertina setzte. Denn als der Familie 2007 der Kauf von Schlüsselwerken des Malers Georg Baselitz – 58 Papierarbeiten, ergänzt um 7 Großgemälde – angeboten wurde, erfüllten wir seinen Wunsch, diesen Erwerb zu verbinden mit einer Dauerleihgabe an das weltweit bedeutendste Museum für Kunst auf Papier: die Albertina in Wien. Nach einer gelungenen Auftaktausstellung in Wien freuten wir uns über das aktive Ausleihen der Baselitz-Werke durch die Albertina an andere Museen. So zeigten zur ersten großen Ausstellung der Sammlung Viehof in Hamburg die Deichtorhallen 2016 auch einen Großteil dieser Dauerleihgaben.

2025 bot sich nun mit dem Amtsantritt von Ralph Gleis als Generaldirektor der Albertina die Möglichkeit einer auf diese Verbindung aufbauenden, langfristigen Kooperation. Zu deren Start wurde eine gemeinsame Ausstellung erdacht –Werke der Sammlung Viehof sollen in Dialog mit Werken der Albertina treten. Die Sammlung Viehof steuert dafür aus dem Rheinland rund 70 Bilder, Skulpturen und Installationen von insgesamt 19 Künstlern und Künstlerinnen bei.

Als wir vor rund 25 Jahren mit dem Aufbau unserer Sammlung begannen, legten wir bereits den Fokus auf Künstler, die die rheinländische Region künstlerisch prägten. Viele von ihnen genießen heute Weltruf. Die Sammlung umfasst aktuell rund 1.400 Arbeiten von 142 Künstler:innen im Bereich Malerei, Fotografie, Skulptur, Videoarbeit und Installation, sie wird bereits in zweiter Generation fortgeführt und stetig erweitert.

Wir danken allen Verantwortlichen, insbesondere Ralph Gleis, aber auch dessen Vorgänger Klaus Albrecht Schröder, nicht nur für die langwährende Kooperation, sondern besonders für ihr gegenwärtiges Engagement bei dieser gemeinsamen Ausstellung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit zwischen Wien und dem Rheinland.

Eugen Viehof

It was an artist who took the first step toward a lasting connection between the Viehof Collection and the Albertina. For in 2007 when the family was offered the opportunity to buy key works by the painter Georg Baselitz—fifty-eight works on paper, supplemented by seven large paintings— we granted his wish to tie the acquisition to a permanent loan to world’s most important museum for art on paper: the Albertina in Vienna. After a successful opening exhibition in Vienna, we were pleased to see the Albertina actively lending the Baselitz works to other museums. For example, the first large exhibition of the Viehof Collection, at the Deichtorhallen in Hamburg in 2016, also showed many of these permanent loans.

Now, in 2025, with Ralph Gleis taking over as director general of the Albertina, the opportunity arose for a long-term cooperation building on this connection. A joint exhibition was conceived to launch it: works from the Viehof Collection in dialogue with works from the Albertina. The Viehof Collection is providing around seventy paintings, sculptures, and installations by nineteen artists from the Rhineland.

Around twenty-five years ago, when we began to build our collection, we were already focusing on artists who had shaped the art of the Rhineland. Many of them enjoy an international reputation today. The collection now includes around 1,400 works by 142 artists working in varied mediums, including painting, photography, sculpture, video, and installation. The collection is already being continued and constantly expanded by the second generation.

We thank all those responsible, especially Ralph Gleis, but also his predecessor Klaus Albrecht Schröder, not only for the enduring cooperation but also and especially for their current commitment to this joint exhibition, and we look forward to additional collaboration between Vienna and the Rhineland.

Eugen Viehof

Vorwort Preface

Jörg Immendorffs Café Deutschland, Georg Baselitz’ Remix-Bilder oder Joseph Beuys’ Protestschilder: Die Sammlung Viehof ist eine der bedeutendsten Privatsammlungen Deutschlands, deren Schwerpunkt zweifelsohne die Kunst des eigenen Landes bildet, mit einem besonderen Augenmerk auf denjenigen Künstler:innen, die das Rheinland und seine Kunstzentren Köln und Düsseldorf als Keimzelle der Avantgarde von internationaler Bedeutung prägten.

Die Ausstellung Remix – Von Gerhard Richter bis Katharina Grosse stellt anhand von 24 bedeutenden Künstlerpositionen die Entwicklung der deutschen Malerei und Skulptur nach 1960 dar. Sie zeigt die Tiefe der Sammlung Viehof in einem Überblick: von Joseph Beuys, Gerhard Richter und Sigmar Polke, die für eine sozialkritische Kunst der 1960er-Jahre stehen, über die Kunst der 1980er-Jahre, die von Albert Oehlen oder Katharina Sieverding geprägt worden ist, zum Feld figurativer und abstrakter Kunst des 21. Jahrhunderts, die mit Werken von Corinne Wasmuht, Karin Kneffel, Isa Genzken und Katharina Grosse vertreten ist. Es ist durchaus eine Schau der Gegensätze, die sich in der Albertina modern bietet: Sigmar Polke, Jörg Immendorff oder Georg Baselitz, pathetisch-ausladend mit zahlreichen Großformaten platziert, finden sich neben den konzeptuellen Arbeiten von Joseph Beuys und Rosemarie Trockel, während einige Säle weiter die Arbeiten von Anne Imhof, Katharina Fritsch oder Nairy Baghramian wiederum eine völlig andere Sprache sprechen.

Gleichzeitig ist die Ausstellung als dialogische Präsentation konzipiert, sie zeigt Leihgaben der Sammlung Viehof, gepaart mit Arbeiten aus den Beständen der Albertina. Die essenziellsten Werke der rheinländischen Sammlung sollen einem breiten österreichischen Publikum zugänglich gemacht werden und aufzeigen, wie hervorragend diese beiden Sammlungen ineinandergreifen. Damit wird auch die eigene Sammlung neu befragt, werden die darin angelegten Ansätze besser lesbar und ersichtlich.

In der Musik versteht man unter einem Remix eine neue Version bereits komponierter Musikstücke – die Bearbeitung von Originalaufnahmen, bei der die vorhandenen Stimmen bzw. Tonspuren neu gemischt werden. So ist auch unsere Präsentation zu verstehen – die Sammlung Viehof und die hauseigene zeitgenössische Sammlung werden

hier neu gemischt, um die Stärken und die Aktualität beider Sammlungen aufzuzeigen und unseren Besucher:innen die zeitgenössische Kunst in einem facettenreich komponierten Duett näherzubringen. Zwar ist Remix – Von Gerhard Richter bis Katharina Grosse der erste große Auftritt der Sammlung Viehof in Österreich, doch die Beziehung zur Albertina währt schon länger: Bereits seit 2007 befinden sich einzelne, wichtige Werke der Sammlung Viehof als Dauerleihgabe in der Sammlung der Albertina. Für die kommenden Jahre ab 2025 ist darauf aufbauend eine Intensivierung der Zusammenarbeit in Form einer langfristigen Kooperation beschlossen worden. Die Erforschung der Sammlung Viehof, ihrer verschiedenen Werke und Künstlerpositionen, eröffnet der Albertina gleich zwei Optionen: Einerseits können relevante Werke und Werkgruppen der in beiden Sammlungen vertretenen Namen zusammengeführt und dem Publikum somit ein breit gefächerter und tieferer Einblick in das jeweilige Schaffen ermöglicht werden. Neben dieser Schärfung der Sammlungsprofile lassen sich andererseits aber auch jene Künstler:innen festmachen, die nicht beiderseits vertreten sind, was ebenso zur Erweiterung der Sicht auf die zeitgenössische Kunst beiträgt. Einige der Künstlerpositionen, die dem Publikum der Albertina erstmals durch die Bestände der Sammlung Viehof präsentiert werden können, sind insgesamt in Österreich noch wenig bekannt und bis jetzt kaum gezeigt worden. So werden beispielsweise Corinne Wasmuhts großformatigen und grellbunten Arbeiten, Nairy Baghramians exzentrischen Skulpturen und Karin Kneffels meisterlich-figurativen Gemälden eigene Räume gewidmet.

Ich freue mich sehr auf einen regen Austausch mit der Sammlung Viehof, der in dieser ersten Ausstellung seinen Anfang nimmt, und danke allen Mitgliedern der Vibro-Gruppe bereits jetzt für das entgegengebrachte Vertrauen. Besonders danke ich Eugen Viehof, der stellvertretend für alle diese Kooperation mit der Albertina eingegangen ist. Auch der Sammlungsleiterin Annika Forjahn sei an dieser Stelle für ihren unermüdlichen Einsatz gedankt.

Mein großer Dank gilt außerdem der Kuratorin der Ausstellung, Constanze Johanna Malissa, die in enger Absprache und angeregter Diskussion mit Angela Stief diese fein austarierte Schau realisiert hat. Unterstützt wurde Frau Malissa hierbei

„Für jede Art von Gütern gilt der Besitz nichts, der Genuss aber alles“ 1

“In every sort of property, possession is nothing, enjoyment is everything” 1

Über die Sammlung Viehof, ihre Entstehung, ihre Entwicklung und ihren Platz in der Albertina

Die Sammlung Viehof vereint eine Vielzahl von Werken der Gattungen Malerei und Zeichnung, Fotografie und Videokunst sowie Skulptur und Installation von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Ihr Schwerpunkt liegt auf deutschen, aber auch internationalen Künstler:innen, denen allen eine verschiedenst geartete Anbindung an das Rheinland gemein ist. Diese Anbindung kann in der Heimat der Künstler:innen begründet sein, dem Standort des Ateliers, dem Besuch der Kunstakademie Düsseldorf oder auch in einer bedeutenden Ausstellung, die im Rheinland stattgefunden hat. Die Bestände der Sammlung vereinen wichtige Werke von gefeierten Superstars, wie Katharina Grosse, Isa Genzken, Sigmar Polke, Georg Baselitz oder Gerhard Richter, über solche von bekannter werdenden Namen bis hin zu herausragenden Arbeiten von noch wenig bekannten Außenseitern. Die Sammlung Viehof zeichnet somit ein solides Zeitbild unserer Gegenwart. In ihrer heutigen Form besteht sie seit 2015 und setzt sich aus drei unterschiedlichen Quellen zusammen: der ehemaligen Sammlung Rheingold, der ehemaligen Sammlung Reiner Speck und einer vereinigten Sammlung der Brüder Eugen (*1949), Michael (*1952), Klaus (*1959–2015) und Bernd (*1961) Viehof.

Die elterliche Kunstsammlung –eine Urerfahrung originaler Kunst

Das Kunstsammeln ist eine nicht gänzlich ergründbare Leidenschaft. Bei den Gebrüdern Viehof hat sie ihren Ursprung sicherlich in der Kindheit: Gesammelt wurde in der Familie bereits in der Elterngeneration. Eugen Viehof Senior (1916–2010) besaß „ausschließlich Werke, an denen er Freude hatte, von Künstlern, die er liebte“2. Zum einen schätzte er die Malerei des 19. Jahrhunderts, insbesondere die Kunst der Düsseldorfer Schule: Gemälde der Brüder Andreas und Oswald Achenbach (1815–1910 und 1827–1905), zweier bedeutender deutscher Landschaftsmaler, sammelte er leidenschaftlich. Zum anderen verehrte er Alexander Max Koester (1864–1932), genannt „Enten-Koester“, der für seine stimmungsvollen, impressionistisch anmutenden sommerlichen Seeuferszenen bekannt wurde, die

meist von einer Vielzahl weißer Enten bevölkert sind. Das Interesse an solch naturidyllischen Motiven ist auf Eugen Viehof Seniors Herkunft aus der Landwirtschaft zurückzuführen.3 1948 übernahm der gelernte Müller den väterlichen Betrieb, der aus einer Getreidemühle, einem Mehlgroßhandel und einem Laden für Bäckereibedarf sowie einer Landwirtschaft bestand. Bereits 1962 entwickelte er sehr erfolgreich eine deutsche Variante des Cash-and-Carry-Marktes als Supermarkt mit angeschlossenem Parkplatz und schier endlosem Warenangebot, aus dem sich der Kunde erstmals selbstständig bediente und alles in seinen rollenden Einkaufswagen packte, dann alle Einkäufe an einer zentralen Kasse bezahlte. Allkauf nannte Eugen Viehof Senior seinen Discounter mit mehr als 60.000 Artikeln, und unter dem Motto „Alle können alles kaufen“ etablierte er das in den USA bereits weit verbreitete Vertriebskonzept Ende der 1960er-Jahre auch in Deutschland. Als Gründer der Allkauf-Unternehmensgruppe galt Viehof in Deutschland als einer der wichtigsten Industriellen der Nachkriegszeit. Bis in die 1990er-Jahre florierte das Unternehmen, 1998 wurde es an Metro verkauft. Einen Teil des durch den Verkauf erwirtschafteten Vermögens investierten die vier Brüder Viehof ab den frühen 2000ern in Kunst. Bereits zuvor schon hatten sie, der Tradition ihrer Eltern folgend, eigene Sammlungen aufgebaut. War der elterliche Kunst-Bestand noch von gesicherten, historischen Positionen des 19. Jahrhunderts geprägt, wiesen die Sammlungen der Söhne überwiegend „gute, sichere Werte“ aus der rheinischen Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts auf.4

Bekanntschaft mit einem „anderen“ Achenbach –die Gründung der Sammlung Rheingold

Zu Beginn der 2000er-Jahre stießen die Gebrüder Viehof ein weiteres Mal auf den Namen Achenbach: Es war der Kunstberater Helge Achenbach, den die Brüder schon von anderen Projektvorhaben kannten und der 2002 mit der Idee zu einer gemeinschaftlichen Kunstsammlung an sie herantrat. Gemeinsam mit einer weiteren Teilhaberin schlossen sich die Gebrüder Viehof diesem Vorhaben an und im Frühjahr desselben Jahres wurde die Sammlung Rheingold begründet. Das Konzept sollte das Rheinland als bedeutenden Standort und Kulturregion für Kunst wieder in Erinnerung rufen, war es doch damals ein wenig in den Hintergrund getreten. Eine zu große Anziehungskraft ging von der neuen Hauptstadt Berlin aus. Nach der Öffnung Ostdeutschlands zog es viele

Künstler:innen von Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main oder Hamburg in die aufstrebende Metropole, in der eine verheißungsvolle und lockere Atmosphäre herrschte. Die Ausrichtung der gemeinschaftlichen Sammlung war von jeher international, wenn auch die rheinländische und im weiteren Sinne die deutsche Kunst nach wie vor mit einem gewissen Standortrecht im Vordergrund stand.

Der Name der Sammlung Rheingold lässt einerseits unweigerlich an den gleichnamigen Schatz der Nibelungen denken, den Hagen von Tronje der Sage – dem Nibelungenlied – nach im Rhein versenkt haben soll. Oder auch an die gleichnamige Oper Richard Wagners, die dieser 1869 vollendete und die, gemeinsam mit den drei Musikdramen Die Walküre, Siegfried und Götterdämmerung, die berühmte Tetralogie Der Ring des Nibelungen bildet. Doch sicherlich ist der Name der Sammlung auch mit ein wenig Ironie behaftet, stellte doch der schweizerische Künstler Thomas Huber vor vielen Jahren die Währung der Kunst als „Gold“ dar. Und selbstverständlich referenzierte der Name auch lautstark auf das Rheinland – jene Kulturlandschaft, die den Gesellschaftern der Sammlung ganz besonders am Herzen lag. Man strebte eine enge Zusammenarbeit mit Museen und Galerien an, Kooperationen sollten geschlossen und umfangreiche Ausstellungsprojekte realisiert werden. Daher wurde die Sammlung als langfristiges Konzept gedacht: Die Mindestlaufzeit sollte 20 Jahre betragen. Bis 2022 durfte keine Erwerbung durch die Gesellschafter veräußert werden. Gemeinsam wurde entschieden, einen Beirat zu gründen, der die Ankaufentscheidungen der Sammler:innen maßgeblich mitbestimmen sollte. Dieser Beirat bestand aus den Direktorinnen und Direktoren jener rheinländischen Museen, die heute immer noch wichtige Kooperationspartner der Gebrüder Viehof sind: das Museum Abteiberg in Mönchengladbach, das Museum Ludwig in Köln, das Museum für Gegenwartskunst in Siegen und das Museum Kunstpalast in Düsseldorf. Diese Partnerschaft mit musealen Institutionen beschrieben die Gesellschafter 2012, neben dem Zusammentragen wichtiger Künstlerpositionen, als die zweite wichtige Säule ihrer Sammeltätigkeit.5 Die Mitglieder des Beirats, die ihre persönlichen Sichtweisen, Vorlieben, Ratschläge und Expertisen in unzähligen Ankaufsitzungen mit den Gesellschaftern einbrachten, waren federführend daran beteiligt, die Sammlung Rheingold zu einer vielschichtigen, heterogenen Schatzkammer zeitgenössischer Kunst zu machen.

Im Gegenzug unterstützte die Sammlung Rheingold die Museen bei der Realisierung von Ausstellungen und Ankäufen für ihre Sammlungen – eine Vereinbarung, die bis heute Gültigkeit hat.

Petrarca, Proust und Polke –die Sammlung Reiner Speck

„Der Jäger wandert, erspäht und jagt wie einst. Der Hüter besitzt. Der Retter kämpft gegen den Tod. Der Forscher erschließt sich die Welt durch die Sammlung. Der Ordner arbeitet gegen die Zerstreuung der Welt, er schafft sich seine eigene.“ 6 Diese einzelnen Definitionen der verschiedenen Wesenszüge eines Sammlers stellt der Künstler Henrich Förster an den Beginn seines Buches Sammler & Sammlung oder das Herz in der Schachtel. Ein Brevier nicht nur für Sammler, das den Anspruch erhebt, eine „Eindeutige und vollständige Klassifizierung der Spezies Sammler“7 zu sein. Allesamt treffen auf Reiner Speck zu. 1941 geboren, ist Speck, der seit 30 Jahren als Urologe in Köln tätig ist, nicht nur Gründer und Präsident der Marcel Proust Gesellschaft, sondern ein beharrlicher, penibler und kenntnisreicher Sammler, ein unermüdlicher Jäger nach Büchern und Kunst. Sein literarisches Interesse gilt vor allem Francesco Petrarca und Marcel Proust. Sein Interesse für die bildende Kunst erweckte Joseph Beuys, und die Auseinandersetzung mit diesem Künstler und seinen Werken veränderte Specks Sammlervorlieben nachhaltig. Durch die ersten und frühen Erwerbungen Beuys’scher Werke wurde der Bücherliebhaber zum Sammler zeitgenössischer Kunst. Specks Begeisterung für das gedruckte Wort schlug nun auch hier einmal mehr durch: Mitte der 1970er-Jahre war seine Bibliothek zum Thema Joseph Beuys eine der wenigen Informationsquellen überhaupt. Auch bediente sich der Kasseler Kunstverein 1975, einige Jahre nach Beuys’ Teilnahme an der Documenta III, ausschließlich aus der Sammlung Speck, um eine Ausstellung von Beuys’ Multiples zu realisieren. Gleichzeitig beschäftigte sich der Sammler in eigenen Texten intensiv mit damals noch entlegenen Aspekten von Beuys’ Kunst wie auch mit dem Menschen dahinter, so etwa mit Beuys’ Verständnis von Literatur und Musik. Es war die aus dieser fast obsessiven Beschäftigung resultierende persönliche Beziehung Specks zu den einzelnen erworbenen Werken, die der Sammlung bei aller Divergenz einen ungeheuer starken inneren Zusammenhalt gab. Im Laufe der Jahre gelangten 50 Arbeiten von Beuys in seinen Besitz, immer noch ist für ihn

Beuys einer der bedeutendsten Künstler der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Doch nach und nach erweiterte sich Reiner Specks Blickfeld auch für andere Künstler. Es sind dies Künstler und Künstlerinnen, die mittlerweile zu den „Klassikern“ der zeitgenössischen Kunst gezählt werden und deren Werke Speck meist in großen Blöcken erworben hat. Ebenso wichtig wie die Arbeiten von Joseph Beuys wurde das Schaffen Sigmar Polkes, den Speck verehrte und zu dem er eine ebenso enge Freundschaft pflegte wie zu Beuys. Überhaupt liest sich die Aufzählung der Künstlernamen, die Reiner Speck sammelt, wie eine Hitliste zur Kunst der letzten 60 Jahre. Die ältere Generation ist durch Künstler wie Carl Andre und Lawrence Weiner vertreten, während in der jüngeren Generation Namen wie Albert Oehlen und Rosemarie Trockel auftauchen. Durch diese Heterogenität der Sammlung kristallisierten sich verschiedene Schwerpunkte heraus: von der Arte Povera über den Minimalismus bis hin zur Concept Art. In den 1980er-Jahren erweiterte Reiner Speck seine Sammlung mit zahlreichen Arbeiten jüngerer Positionen, die die aktuelle Szene prägten: Günther Förg, Hubert Kiecol oder Martin Kippenberger. Specks vielschichtige Sammelleidenschaft beschreibt Barbara Catoir trefflich: „Er erwirbt nicht, was seinem Auge schmeichelt, sondern was seine Entdeckerlust antreibt und seine intellektuelle Neugier und seinen Humor anstachelt.“ 8

In den 2000er-Jahren beschloss der Sammler eine Neuordnung der Bestände – der Bibliothek wie auch der Kunstsammlung – vorzunehmen. Er hatte festgestellt, dass viele der Kunstwerke in seinem Besitz, besonders die großformatigen, die sein Lager bis oben hin füllten, zwar immer wieder, und teils mehrfach angefragt, für große Ausstellungen ausgeliehen wurden. Trotzdem aber bekam er sie nicht oft genug zu sehen. Um dem Schicksal eines reinen Depotverwalters zu entgehen, wählte er einige hundert großformatige Arbeiten und zusammenhängende Blöcke aus insgesamt über 1.000 Werken aus, die er als Konvolut verkaufen wollte. Die Verkaufsverhandlungen mit dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Köln zogen sich über Jahre hin, verliefen jedoch schließlich im Sand. 2008 stellte Helge Achenbach auch ihm, wie zuvor den Gebrüdern Viehof, das Vorhaben der Sammlung Rheingold vor und Reiner Speck fand Gefallen daran. Vor allem die Überschneidung einiger Künstlerpositionen, die in beiden Sammlungen vertreten waren, wie etwa von Georg Herold, Hubert Kiecol, Thomas Schütte und Rosemarie

Trockel sowie Vertretern der Arte Povera wie Jannis Kounellis und Mario Merz, überzeugte ihn, die Werke aus seinem Besitz als sinnvolle Ergänzung zur Sammlung Rheingold zu sehen. Ein zweiter überzeugender Faktor war die Anbindung der Sammlung an das Rheinland: Die hiesigen Museen, von Kleve bis Siegen, von Münster bis Bonn und natürlich Köln, würden die Werke auch künftig anfordern. Die Gebrüder Viehof als Partner und großzügige Sponsoren verschiedenster Projekte gaben Speck zudem ein ebenso sicheres Gefühl wie die bis 2022 angesetzte Mindestlaufzeit des Sammlungsprojektes. So verkaufte Reiner Speck 2008 einen Teil seiner Sammlung, der 200 Werke umfasste, an die Gebrüder Viehof.

Aus der Sammlung Rheingold wird die Sammlung Viehof

Ebenfalls 2008 schloss die Sammlung Rheingold eine Kooperation mit der Stiftung Schloss Dyck, durch die mit Ausstellungprojekten das kulturelle Angebot im Rhein-Kreis Neuss für nationale und internationale Besucher:innen bereichert werden sollte. Insgesamt vier Ausstellungsprojekte wurden im Zuge der Zusammenarbeit realisiert. Die Zusammenführung der Sammlungen Speck und Rheingold wurde dem Publikum in der zweiten Schau Vermählung auf Schloss Dyck präsentiert. Obwohl neben diesen noch zahlreiche andere Projekte entstanden, wurde das Vorhaben der Sammlung Rheingold im Jahr 2014, ganze acht Jahre vor Ende der Mindestlaufzeit 2022, wieder aufgegeben und die Sammlung aufgelöst. Zwei Drittel der Sammlung verblieben bei den Gebrüdern Viehof. Dabei handelte es sich um 427 Arbeiten aus dem einstigen Rheingold-Bestand. Zusammen mit den 200 Werken der Sammlung Speck, die 2008 unmittelbar von der Familie Viehof erworben worden waren und somit nie echter, gewachsener Teil der Sammlung Rheingold waren, wurden die Kunstwerke nun unter einem Dach vereint. Dieser neuen Sammlung gaben die Brüder, traditionsbewusst, den eigenen Namen – Sammlung Viehof.

Die Sammlung Viehof in der Albertina

Bereits seit 2007 befindet sich ein großes Konvolut der heutigen Sammlung Viehof als Dauerleihgabe in der Albertina. Mit der Ausstellung Remix – Von Gerhard Richter bis Katharina Grosse ertönt nun der Startschuss für eine Kooperation, die für die kommenden Jahre vereinbart wurde. Die Sammlungsbestände des

Sigmar Polke

1941—2010

Kolumne

Jongleur des Banalen, Alchemist der Farben

Sigmar Polke prägt ab 1963 zusammen mit seinen Künstlerfreunden Gerhard Richter und Konrad Lueg den Begriff des „Kapitalistischen Realismus“. Dieser bezieht sich einerseits wie die Pop-Art auf die Alltagskultur und ist andererseits als ironische Anspielung auf den „Sozialistischen Realismus“ gemeint. Polke versteht seine Kunst damals als deutsche Antwort auf die amerikanische Pop-Art, die er mit viel Humor neu interpretiert. Sein ironischer Blick auf den Glamour der Warenästhetik wird im Unterschied zur amerikanischen Pop-Art durch die Karikatur und Persiflage bereichert. Ende der 1960er-Jahre werden sogenannte Rasterbilder zu seinem Markenzeichen. Im Gegensatz zu den Werken Roy Lichtensteins überträgt Polke die Rasterpunkte seiner Bilder in einem komplexen Verfahren manuell und in mehreren Schichten übereinandergelagert, wodurch seine Arbeiten eine gewisse Tiefe erhalten. Nahezu zeitgleich entdeckt Polke industriell bedruckte Stoffe als Malgrund und erhebt damit ein minderwertiges Massenprodukt zum Bestandteil hoher Kunst. In den 1980er-Jahren macht Polke sein Atelier zur Alchemistenküche: Silberchlorid, Meteoritenstaub, Lacke, Alkohol finden Verwendung. Polke entwickelt Farben, die ihr Aussehen je nach Feuchtigkeitsgrad verändern. Den zeitgeistigen Minimalismus löst er in Kitsch auf, das Geometrische des rationalen Denkens konterkariert er durch Zufall. Den einstweiligen Höhepunkt seiner „alchemistischen“ Materialexperimente stellen die ab Mitte der 1980er-Jahre entstehenden Lackbilder dar. Bis zu acht Schichten Kunststoffsiegellack gießt Polke auf den liegenden Bildgrund. Die aufgespannten einfachen Vorhangstoffe aus Synthetik verwandeln sich so zu einem geheimnisvoll transparenten Bildträger, der den Blick auf die Rahmenkonstruktion freigibt, wie in seiner Arbeit Weißer Raum aus dem Jahr 1994. Hier tritt das Raster des Holzrahmens in eine wundersame Korrespondenz mit dem Bildraum.

Juggler of the Banal, Alchemist of Paints

Sigmar Polke and his artist friends Gerhard Richter and Konrad Lueg coined the term “Capitalist Realism” in 1963. On the one hand, like Pop Art it referred to everyday culture and, on the other hand, it was intended as an ironic allusion to Socialist Realism. Polke saw his art of the time as a German response to American Pop Art, which he reinterpreted with lots of humor. His ironic look at the glamour of the aesthetic of the commodity adds caricature and satire not found in American Pop Art. At the end of the 1960s, his Rasterbilder (Raster-Dot Paintings) become his trademark. In contrast to the works of Roy Lichtenstein, Polke applied the raster dots of his paintings by hand and overlapped them in several layers in a complex process, lending his works a certain depth. At nearly the same time, Polke discovered industrially prin-ted fabrics as a support for paintings and thus elevated a low-grade mass product to a component of high art. In the 1980s, Polke turned his studio into an alchemist’s kitchen, using silver chloride, meteorite dust, lacquers, and alcohol. Polke developed paints whose appearance changes depending on the humidity. He turned the zeitgeist of Minimalism into kitsch and employed chance to undermine the geometric quality of rational thinking. The provisional culmination of his “alchemistic” experiments with materials was his Lackbilder (Lacquer Paintings) from the mid-1980s onward. Polke poured as many as eight layers of synthetic sealing lacquer onto a ground placed horizontally. The simple stretched curtain fabric was thus transformed into a mysteriously transparent support that exposed the construction of the frame, as in his work Weisser Raum (White Room) of 1994. The grid of the wooden frame enters into a wonderful correspondence to the pictorial space.

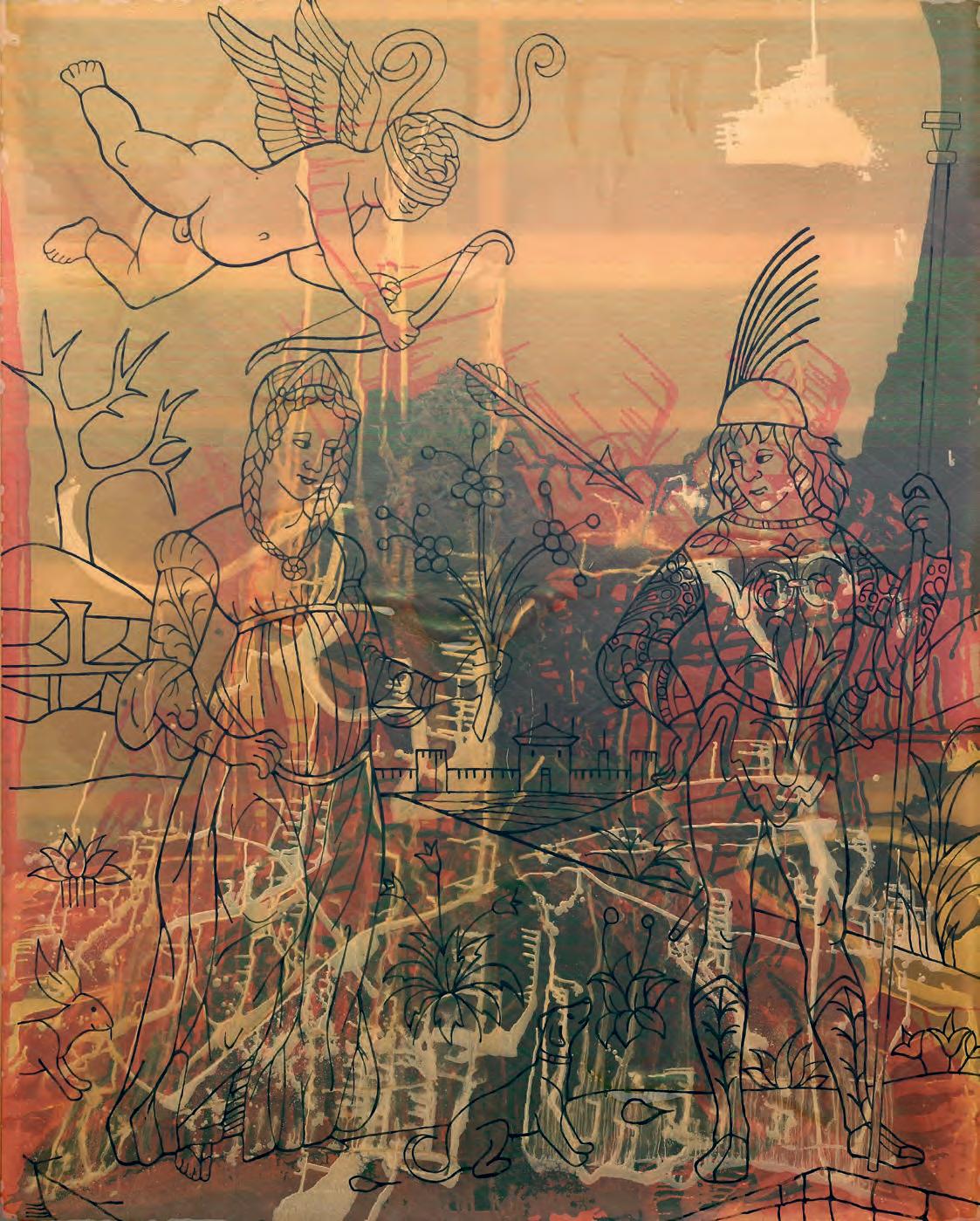

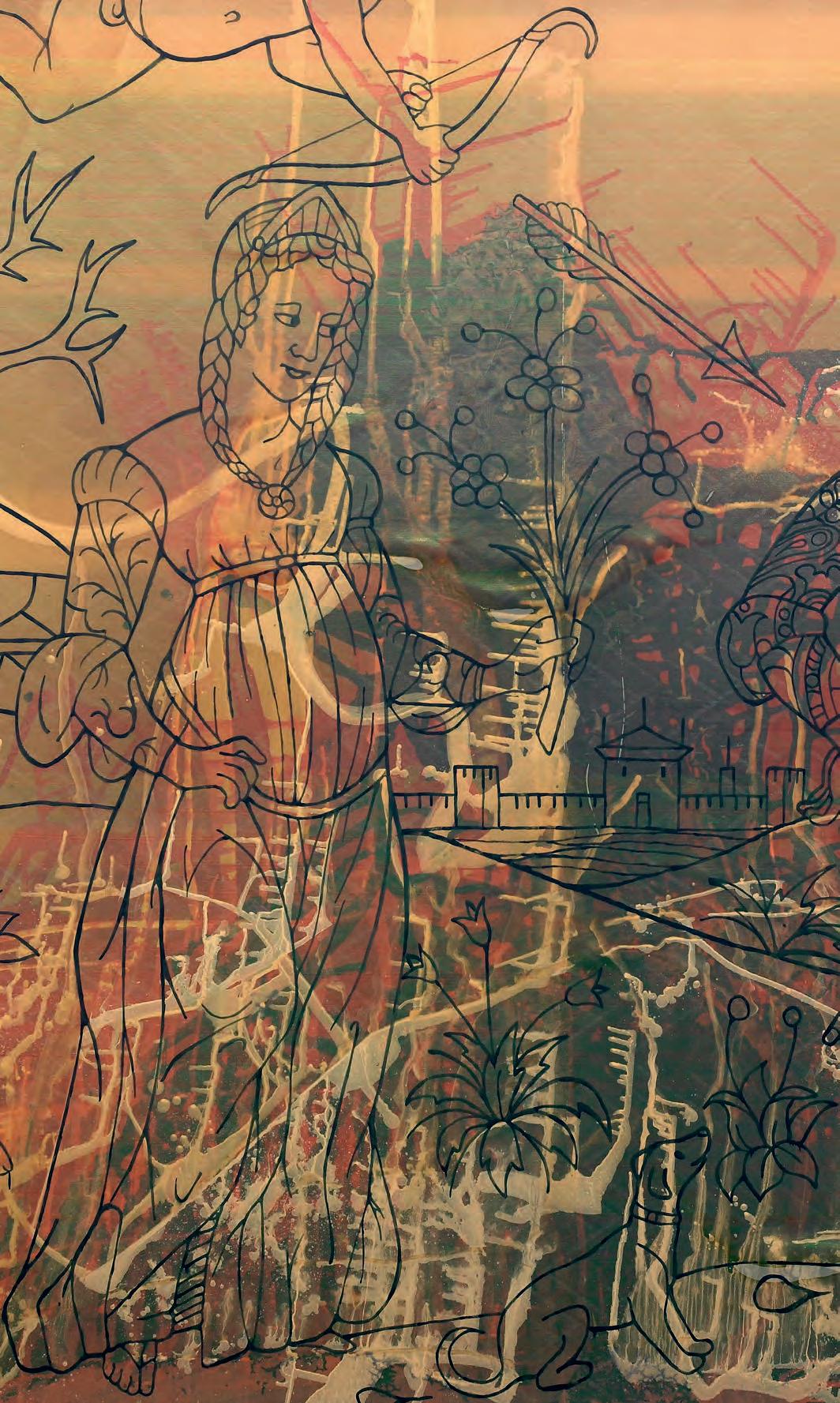

Sigmar Polke

Cupido, Begierde | Cupido, Desire, 1997

Kunststoffsiegel, Kunstharz auf Polyestergewebe | Plastic seal, synthetic resin on polyester fabric, 350 × 280 cm

Sammlung Viehof

Nairy Baghramian

Von Körpern, Räumen und Brüchen

Geboren 1971 in Isfahan, flüchtet Nairy Baghramian mit 13 Jahren nach Berlin, wo sie seitdem lebt und arbeitet. In ihrer vorwiegend skulpturalen Arbeit setzt sich Baghramian mit der Bedeutung der Kunst, ihrer raumfüllenden Aura und der historischen Bedeutung von Kunstwerken auseinander. Getrieben von der Idee, dass Kunst weder konform noch nach akademischen oder historischen Regeln und Traditionen „gut“ zu sein hat, etabliert die Künstlerin eine organisch anmutende industrielle Formensprache, die sich durch ihr gesamtes bildhauerisches Œuvre zieht. Ihre Werke sind sowohl für Innen- als auch Außenräume vorgesehen und meist aus Aluminium, Wachs, Marmor, Porzellan, Kork oder Glas gefertigt. Während ihre Arbeiten Raum einnehmen, schaffen sie zugleich ein eigenes Umfeld durch ihre Präsenz – eine Qualität, die zwar jedem Objekt innewohnt, jedoch von wenigen so deutlich zum Vorschein gebracht wird wie von Baghramian. Durch ihre jeweilige Form, die einer beinahe körperlichen Haltung ähnelt, bilden Baghramians Werke einen Bezug zwischen Betrachter:innen und Kunstwerk. Dieser wird als eine Auseinandersetzung zwischen dem menschlichen Körper, der Selbstwahrnehmung, zwischen Objekten und Orten verstanden. Häufig stehen ihre Skulpturen auch im direkten Zusammenhang zueinander und können als mehrteilige Installationen verstanden werden. Wie menschliche Körper hängen, stehen und lehnen Baghramians Skulpturen, etwa Sitzengebliebene (Schlingel) oder Mooring (Standing), im Raum, an Wänden oder Fassaden. Teilweise sind sie auf hölzerne Konstruktionen angewiesen, auf denen sich die Skulpturen wie auf Krücken abstützen. Mängel oder Fehler an den Außenflächen ihrer Arbeiten behält Baghramian bewusst bei, um ihre Fragilität sowie temporäre Qualität infrage zu stellen. Baghramians Werke erscheinen somit als anthropomorphe Gebilde, die die Schwächen und Fehler des Menschseins widerspiegeln.

Of Bodies, Spaces, and Rifts

Born in Isfahan, Iran, in 1971, Nairy Baghramian fled to Berlin at thirteen, where she has lived and worked since. In her primarily sculptural work, Baghramian grapples with the meaning of art, its expansive aura, and the historical significance of works of art. Driven by the idea that art does not have to be conformist or “good” according to academic or historical rules and traditions, the artist has established an organic-looking industrial formal language that runs through her entire sculptural oeuvre. Her works are intended for interiors as well as exteriors and are usually made from aluminum, wax, marble, porcelain, cork, or glass. Whereas her works take up space, at the same time their presence creates its own surroundings— a quality that is inherent in every object, but few bring it out as clearly as Baghramian does. The form of each of Baghramian’s works, which almost resembles a physical stance, establishes a connection between the viewers and the work of art. It is understood to be a grappling with the human body, with self-perception, between objects and sites. Her sculptures are often directly connected to one another and can be read as multipart installations. Like human bodies, Baghramian’s sculptures, such as Sitzengebliebene (Schlingel) (Stay Downers [Scallywag]) and Mooring (Standing), hang, stand, and lean in the room, on walls, or on façades. Some rely on wooden constructions on which the sculptures are propped as if on crutches. Baghramian deliberately retains flaws or mistakes on the surfaces of her works in order to call attention to their fragility or temporary quality. Baghramian’s works thus seem to be anthropomorphic forms that reflect the weakness and failures of human existence.

Sitzengebliebene (Schlingel) | Stay Downers (Scallywag), 2017

Polyurethan, lackiertes Aluminium | Polyurethane, lacquered aluminum, 131 × 110 × 57 cm Sammlung Viehof

Mooring (Standing), 2016

Lackiertes Aluminium | Lacquered aluminum, 109 × 60 × 25 cm Sammlung Viehof