INHALT

VORWORT 6

Hartmut Dorgerloh und Lars-Christian Koch

EINLEITUNG 9

Roland Platz

UNSICHTBARE VERGANGENHEIT 13

Zubeni Lotha

„EINE GEFANGENE NATION“ 25

Aküm Longchari

INNERHALB UND AUSSERHALB 31 VON MUSEEN

Überlegungen einer Kunsthistorikerin

Iris Odyuo

DIE NAGA-SAMMLUNG 43 IN BERLIN AUS WESTLICHKURATORISCHER SICHT

Roland Platz

DIE HEUTIGE NAGA- 53 GESELLSCHAFT

Eine Geschichte über Kultur

Dolly Kikon

SOCIAL MEDIA, MODE 61 UND IDENTITÄT

Die Rolle der Sozialen Medien in Hinblick auf Naga-Textilien, Mode und die Erschaffung von „Naganess“ Theyiesinuo Keditsu

NAGA-TEXTILIEN 69

Beispiele einer gelebten Tradition

Elisabeth Seyerl-Langkamp

AUF DER JAGD NACH TEE 79 UND KAUTSCHUK

Die Anfänge botanischer Forschung in den Naga Hills

Kathrin Grotz

VORWORT

Hartmut Dorgerloh und Lars-Christian Koch

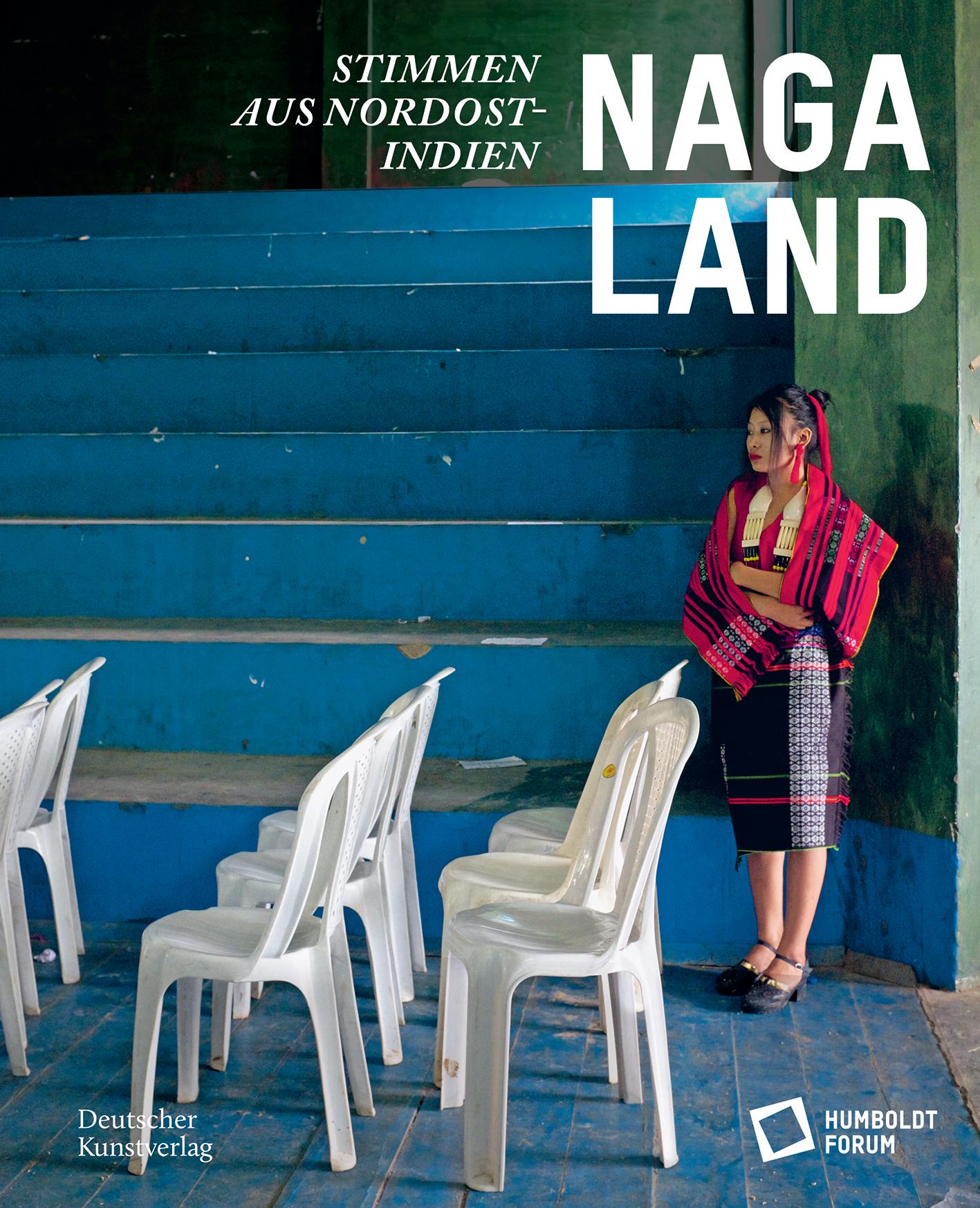

Tradition und Identität, oftmals in einem Atemzug genannt, bilden anscheinend ein sich wechselseitig bedingendes Begriffspaar. Aber (warum) ist das so? Was verbirgt sich hinter einer „Tradition“? Ein kulturelles Leitmuster? Ein Konstrukt – beweglich oder fest? Und was genau meint „Identität“? „Dasselbe sein“? Wie viele Identitäten kann es geben, wie groß oder klein, wie wandelbar sind sie und wie prägend für das kulturelle und soziale Selbstverständnis – einer Person, einer Familie, einer Gruppe, einer größeren Gemeinschaft oder eines Staates?

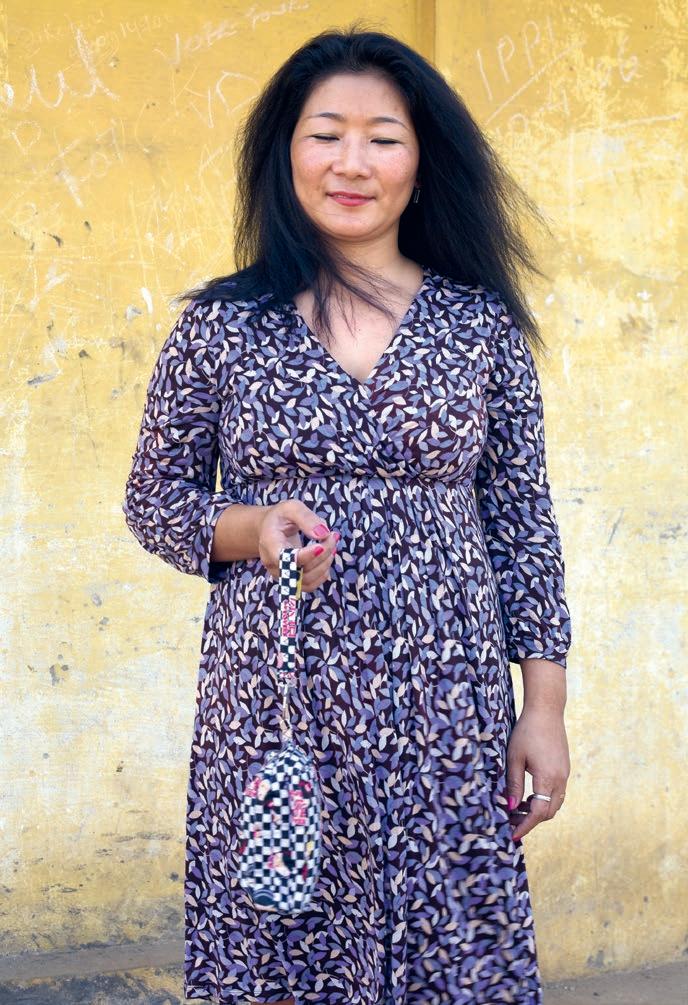

„Das ist eine Frage, mit der ich mich fortwährend auseinandersetze, weil ich nicht definieren kann, was Identität genau bedeutet. In meiner Vorstellung ist sie fließend […]“, meint Zubeni Lotha, Wissenschaftlerin und Fotokünstlerin aus Dimapur, die die Ausstellung Naga Land. Stimmen aus Nordostindien zusammen mit Roland Platz, Kurator am Ethnologischen Museum in Berlin, kuratiert hat. „Ich weiß nicht, was es bedeutet, eine Naga zu sein [...]. Denn ich weiß nicht, wie sich ein*e Naga verhalten, wie er oder sie handeln, aussehen, essen, gehen, schlafen soll.“1 Vor dem Hintergrund ihrer Naga-Identität geht sie der Frage nach, wer die Naga sind und worin sich eine vermeintlich kollektive Naga-Kultur ausdrückt.

750 anerkannte scheduled tribes verzeichnet Indien, umgerechnet etwa 8,6 Prozent der Gesamtbevölkerung. Diese Indigenen Gesellschaften gehören unterschiedlichen Ethnien an, leben in voneinander abgegrenzten Siedlungsgebieten, mit eigenen Sprachen, Kulturen und Sozialstrukturen, wie im Nordosten die tibeto-burmanische Gruppe der Naga –drei bis vier Millionen Menschen, die in Nagaland sowie in den umliegenden Bundesstaaten und Myanmar leben. Auch sie sind keine homogene Indigene Minorität, sondern teilen sich in mehr als dreißig Gruppen, mit jeweils

eigenen Sprachen und Dialekten. Trotz der Differenzen verbinden sich diese lokalen Identitäten zu einem primären Naga-Bewusstsein. Es findet seinen Ausdruck in der materiellen Kultur, in Festen, Aufführungen und in der Verfolgung gemeinsamer politischer Ziele. Aber was genau ist seine Essenz?

In den Zeiten der kolonialen Abhängigkeit Indiens verstärkten Grenzziehungen kulturelle und politische Unterschiede und isolierten auch das Siedlungsgebiet der Naga: 1873 behinderte die Einführung einer inner line durch die britische Administration die Ein- und Ausreise aus dieser Bergregion. Zur gleichen Zeit gerieten die autonomen Dörfer der Naga in den Wirkungskreis nordamerikanischer Baptisten-Missionare. Sie bekehrten die Naga zum Christentum und unterdrückten mit rigiden Methoden lokale animistische Vorstellungen und Rituale. Etwa 90 Prozent der Bevölkerung im Bundesstaat Nagaland sind heute Christen und keine Hindu. Das Bewusstmachen von Gemeinsamkeit in Tradition und Identität bedeutet zugleich eine Abgrenzung von dem, was als nichtzugehörig erkannt und definiert wird.

Die Idee einer verbindenden Naga-Identität wurde zur treibenden Kraft politischer Autonomiebewegungen. Mit der Eingliederung ihres Siedlungsgebietes in den indischen Nationalstaat im Zuge der erlangten Unabhängigkeit erstarkten ab 1947 Widerstand und bewaffneter Unabhängigkeitskampf gegen die indische Zentralregierung. Ein Zugeständnis war die Schaffung des Bundesstaates Nagaland 1963 und die Zusicherung weitreichender Autonomie.

Vor diesem Hintergrund führt die Beschäftigung mit einer der ältesten und umfangreichsten historischen Sammlungen in Europa mit Objekten und Artefakten der Naga-Kulturen zum Kern einer Verbindung von Identität und Tradition. Die Sammlung im Ethnologischen Museum in Berlin umfasst etwa 1.300 Objekte: Textilien, Schmuck, Geräte und Waffen sowie historische Fotografien, über deren Existenz in Nagaland bis 2014 niemand wusste.2 Bis heute sind die genauen Erwerbsumstände weitgehend ungeklärt. Die erste Objektsammlung legte Adolf Bastian, der Gründungsdirek-

tor des Museums für Völkerkunde in Berlin, 1878 nach der Rückkehr von seiner Reise in die Region an. Für die Ausstellung Naga Land. Stimmen aus Nordostindien sind es diese historischen Artefakte, die einen Bogen ins Jetzt schlagen: Seit 2015 wird der Bestand zusammen mit Angehörigen der Naga gesichtet, erforscht und mit zeitgenössischen Objekten konfrontiert. In der Lebendigkeit wiederbelebter und neu kreierter Formen offenbart sich besonders eindrücklich die wandelbare Vielgestaltigkeit von Tradition und Identität, die, Verarmung und Bereicherung zugleich, das Potenzial einer Neuerfindung der Vergangenheit besitzt und Zukünftiges nachhaltig prägen kann.

Die Ausstellung Naga Land. Stimmen aus Nordostindien entstand in einer institutionenübergreifenden Zusammenarbeit zwischen den Kurator*innen des Ethnologischen Museums der Staatlichen Museen zu Berlin und der Stiftung Humboldt Forum im Berliner Schloss und gemeinsam mit der Künstlerin und CoKuratorin Zubeni Lotha. Allen Beteiligten sei auf das Herzlichste gedankt.

1 „This is a question I’m still grappling with, because I cannot define what identity is, because for me it’s so fluid […]. I don’t know what being a Naga means […]. Because I don’t know what a Naga is supposed to behave like, act like, look like, eat, walk, sleep.“ (Übersetzt von L. Goldenbaum). Zubeni Lotha, in: „The Hutton Lectures“, Kohima Institute, Nagaland, 3.12.2014. Herzlichen Dank an Michael Heneise für diesen Hinweis.

Zitiert aus: Marion Wettstein, „How ethnic identity becomes real: the enactment of identity roles and the material manifestation of shifting identities among the Nagas“, in: Asian Ethnicity, 17:3, 2016, S. 384–399, hier: S. 384.

2 „Nagaland Connections –Zum Aufbau einer Kooperation zwischen dem Ethnologischen Museum Berlin und Angehörigen der Naga-Community“, in: Baessler-Archiv, 2018/19, Bd. 65, S. 197–202.

EINLEITUNG

Roland Platz

Dieses Buch erscheint parallel zur Ausstellung Naga Land. Stimmen aus Nordostindien, eröffnet im Humboldt Forum, Berlin, im September 2022. Es behandelt oder vertieft Themen, für die in der Ausstellung kein Raum war oder die nur gestreift werden konnten.

Die Ausstellung ist ein Kooperationsprojekt zwischen einem deutschen Kurator*innenTeam und einer Kuratorin aus Nagaland. Thematisch umfasst dieses Projekt die Frage nach einer gemeinsamen Naga-Identität und nach der Rolle, die materielle Kultur und soziokulturelle Traditionen bei einem solchen Konstrukt spielen. Die Naga, stellvertretend für viele andere Minderheiten in Süd- und Südostasien, versuchen sich gegenüber der indischen Mehrheitsgesellschaft abzugrenzen, obwohl sie gleichzeitig einen Teil von ihr bilden. Doch wer sind die Naga überhaupt?

tätsmarker geworden. Das zeigt sich auch bei der an Ethnien orientierten Siedlungsweise in den größeren Städten der Region.

Vereinzelt bis ins 20. Jahrhundert waren alle Naga-Gruppen Kopfjäger. Die Kopfjagd hatte bei den Naga weniger eine religiöse Komponente, sondern diente primär der Erhöhung des Sozialprestiges.3 Die Naga betrieben traditionell Schwendbau4 (jum) mit Bergreis als wichtigstem Anbauprodukt, später kam in geeigneten Lagen Nassreisanbau hinzu. Das Siedlungsgebiet der drei bis vier Millionen Naga umfasst den Nordosten Indiens mit den Bundesstaaten Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh und Manipur sowie einen Teil des Nordwestens von Myanmar. Nur im indischen Bundesstaat Nagaland stellen die Naga die Bevölkerungsmehrheit. Die Selbstdefinition „Naga“ ist politisch konnotiert und wird flexibel gehandhabt. Deshalb gibt es eine schwankende Zahl der Naga-Bevölkerung, verbunden mit immer wieder neuen Gruppennamen und Allianzen.

Abb. 1: Panji-Korb mit Schweif (Shi shuku), Ao-Naga, Nagaland, 2. Hälfte 19. Jh., Bambus, Rattan, Haar, gefärbt

Sammlung Otto E. Ehlers, 1896 Schenkung an das Königliche Museum für Völkerkunde, Inv.-Nr. I C 28472, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum

Die Naga bestehen aus über 30 verschiedenen Ethnien. Sie gehören zwar alle der tibetoburmanischen Sprachfamilie an, doch sind die einzelnen Sprachen meist gegenseitig unverständlich. Das Nagamese hat sich als Lingua franca neben dem Englischen durchgesetzt. Nagamese ist ein Konglomerat aus Assamesisch, Bengali, Nepali und Englisch. Alle Naga-Gruppen sind traditionell akephale Gesellschaften, also Gesellschaften ohne zentrale staatliche Strukturen. Manche Autoren sprechen auch von „Dorfrepubliken“.1 Die meist relativ großen Siedlungen mit einer Mindestzahl von hundert Haushalten sind nach Clans, die einen bestimmten Dorfteil (khel) bewohnen, aufgeteilt. Die ethnische Zugehörigkeit hatte vor Ankunft der Briten weitaus weniger Bedeutung, denn viel entscheidender waren die Bindungen an den Clan, das Dorf und die Familie.2 Die ethnische Gruppe ist heutzutage jedoch ein wichtiger Identi -

Die koloniale und postkoloniale politische Geschichte der Naga ist eine Geschichte des Widerstands, der sich insbesondere gegen die indische Regierung nach der Unabhängigkeit Indiens 1947 richtete. Gleichwohl führten die Naga bereits im 19. Jahrhundert Kämpfe gegen die britischen Kolonialherren. Allein zwischen 1835 und 1855 gab es zehn britische sogenannte Strafexpeditionen, in deren Folge Dörfer niedergebrannt wurden.5 Auch im 20. Jahrhundert wurden noch sporadisch Militäraktionen gegen bestimmte Naga- Gruppen, die trotz britischen Verbots weiterhin Kopfjagd praktizierten, durchgeführt. Allerdings konnten sich die Naga gemäß der britischen Strategie des divide et impera in der Kolonialzeit eine gewisse Autonomie erhalten. Gleichzeitig gab es ein relativ großes Gebiet, genannt „unadministered area“, entlang der heutigen Grenze zu Myanmar, über das die Briten nie die Kontrolle hatten. Ab den 1950er Jahren führten die Naga einen bewaffneten Kampf gegen die indische Regierung, der seinen Höhepunkt in den 1970er und 1980er Jahren erreichte. In den 1990er Jahren kam es allerdings vermehrt zu Kämpfen zwischen rivalisierenden NagaGruppen.6 Seit dem Waffenstillstand von 1997

zwischen der indischen Regierung und dem National Socialist Council of Nagalim (NSCNIM), der wichtigsten Widerstandsgruppe, geführt von Isak Swu und Thuingaleng Muivah, hat sich die Situation verbessert.7 Andere Rebellenfraktionen kämpfen jedoch weiter, und eine umfassende politische Lösung ist noch immer nicht in Sicht. Zuletzt wurden 13 Naga, die man „irrtümlich“ für Rebellen hielt, von den Assam Rifles, indischen Spezialeinheiten, im Dezember 2021 erschossen. Weitere Tote waren bei den folgenden Unruhen zu beklagen.

Die Ausstellung im Humboldt Forum basiert auf der Naga-Sammlung des Ethnologischen Museums aus dem 19. Jahrhundert und im Jahr 2019 neu erworbenen zeitgenössischen Objekten aus Nagaland. Die meisten Objekte sind Textilien. An diesen Artefakten erkennt man gut den Wandel von Techniken, Materialien und der Funktion von Kleidung. Dabei überlagern sich traditionelle Überlieferungen und die Anpassung an geänderte Lebensweisen. Thematisiert wird in der Ausstellung zudem die Rolle des Christentums, die frühere Bedeutung der Kopfjagd, das Tattoo Revival, Mode und Social Media. Zudem wird in der

Sektion „Botanik“ die Nutzung von in der Region verwendeten Pflanzenmaterialien innerhalb der Gesellschaft der Naga anschaulich und die Verbindung darüber zur modernen, globalen Welt aufgezeigt. Die Künstlerin Zubeni Lotha ist als Vertreterin der Herkunftsgesellschaft mit eigenen Werken vertreten. Selbstverständlich kann Zubeni Lotha aber nicht für die Naga in ihrer Gesamtheit sprechen. In den Videos und Audiostationen der Ausstellung sind weitere Naga-Stimmen zu Themen wie dem Christentum, der Bedeutung der Sammlung für die Naga oder der Kopfjagd zu hören.

Auch dieses Buch ist ein Kooperationsprojekt, denn die meisten Beiträge stammen von Naga-Autor*innen, die aus der Insider-Perspektive berichten. Es geht darum, die Menschen vor Ort zu beteiligen und ebenso ihre Texte in die deutsche Publikation miteinzubeziehen. Einige der Autorinnen und Autoren sind international bekannt. So

Abb. 2: Halter für ein Haumesser (Nok leptsü), Ao-Naga, Nagaland, 2. Hälfte 19. Jh., Holz, Textil, Kaurischnecke

Sammlung Samuel E. Peal 1896 Schenkung an das Königliche Museum für Völkerkunde, Inv.-Nr. I C 28498, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum

Abb. 3: Halskette für Frauen (Wamkum), Ao-Naga, Molung Kimong, Nagaland, 2. Hälfte 19. Jh., Schneckengehäuse, Karneole, Samen

Sammlung Adolf Bastian 1879 Verkauf an das Königliche Museum für Völkerkunde, Inv.-Nr. I C 8476, Staatliche Museen zu Berlin, Ethnologisches Museum

schreibt Dolly Kikon über ihre Rolle als NagaAnthropologin. Iris Odyuo, die selbst schon das Ethnologische Museum in Berlin besuchte, thematisiert die Bedeutung der europäischen Naga-Sammlungen für die Naga vor Ort. Aküm Longchari, der Herausgeber der Tageszeitung Morung Express in Nagaland, analysiert die bis heute wahrnehmbaren Spuren des Kolonialismus. Die Naga-Autorin Theyiesinuo Keditsu widmet sich dem Thema Mode und Social Media unter dem Aspekt von Identitätsfragen, während Elisabeth Seyerl-Langkamp sich mit der Bedeutung der Naga-Textilien in kolonialer Zeit bis heute befasst. Kathrin Grotz beleuchtet die Sammlungsgeschichte im Zusammenhang mit der botanischen Erforschung von Nagaland. Roland Platz schreibt über die Sammlungsgeschichte und Provenienz sowie die Bedeutung der Sammlung aus ethnologisch westlicher Sicht. Zubeni Lotha, die Co-Kuratorin aus Nagaland, beschreibt ihre persönliche Entwicklung als Künstlerin und Fotografin und ihre Verbindung mit der politischen Geschichte der Naga von der Kolonialzeit bis heute.

1 Oppitz 2008, S. 12; Wouters 2017.

2 Stockhausen, in Oppitz 2008, S. 58.

3 Jacobs 2012, S. 135–150.

4 Brandrodungsfeldbau, bei dem das Wurzelwerk und die Stümpfe der Bäume in

der Erde bleiben. Die Vegetation wird nur abgebrannt, die Asche dient als natürlicher Dünger.

5 Drouyer 2016, S. 13.

6 Ebd., S. 23.

7 Phanjoubam 2016, S. 197.

UNSICHTBARE VERGANGENHEIT

Zubeni Lotha

Wir setzen unserer Vergangenheit in Fotografien quasi ein Denkmal, doch wie? Was bedeutet es, anhand der Fotografie über Vergangenheit zu sprechen, wenn jeder durch ein Foto festgehaltene Moment unmittelbar Vergangenheit wird und wir mit dem nächsten Foto oder Bild augenblicklich ein neues Erinnerungsstück der Vergangenheit entstehen lassen? Kann die Vergangenheit dermaßen unmittelbar sein? Sind Fotografien denn tatsächlich eine Wiedergabe unserer Erinnerungen? Wenn wir allgemein über Erinnerungen sprechen, dann meinen wir die Authentizität dieser Erinnerungen. Doch bisweilen geht es beim Erinnern auch um vergessen, und gar nicht so sehr um im Gedächtnis behalten. Wenn wir also ein Foto betrachten, woran wollen wir uns dann erinnern und was wollen wir vergessen?

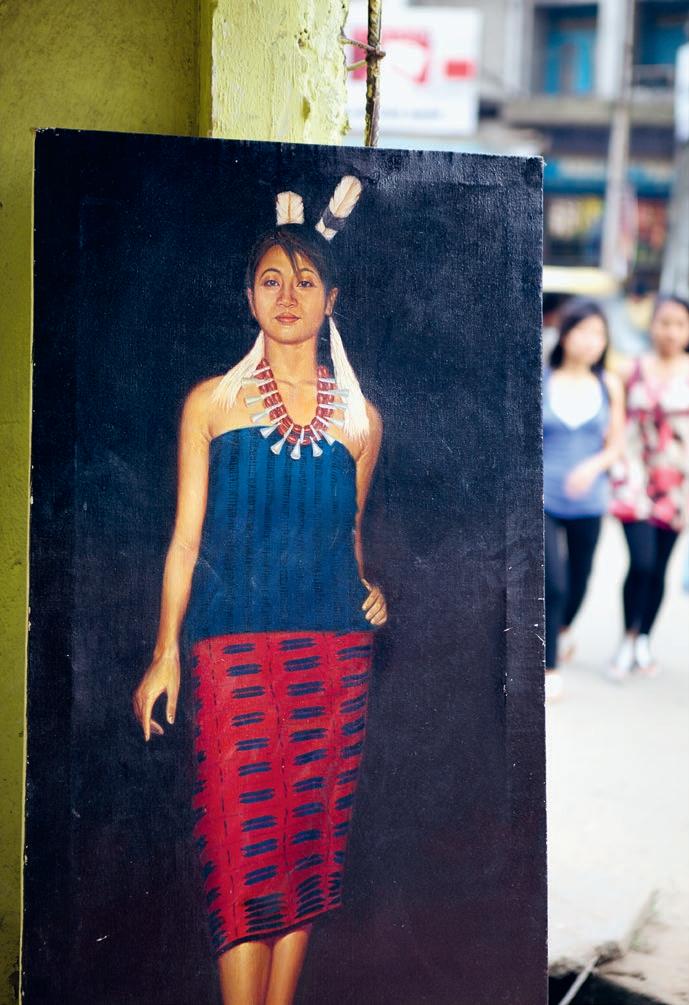

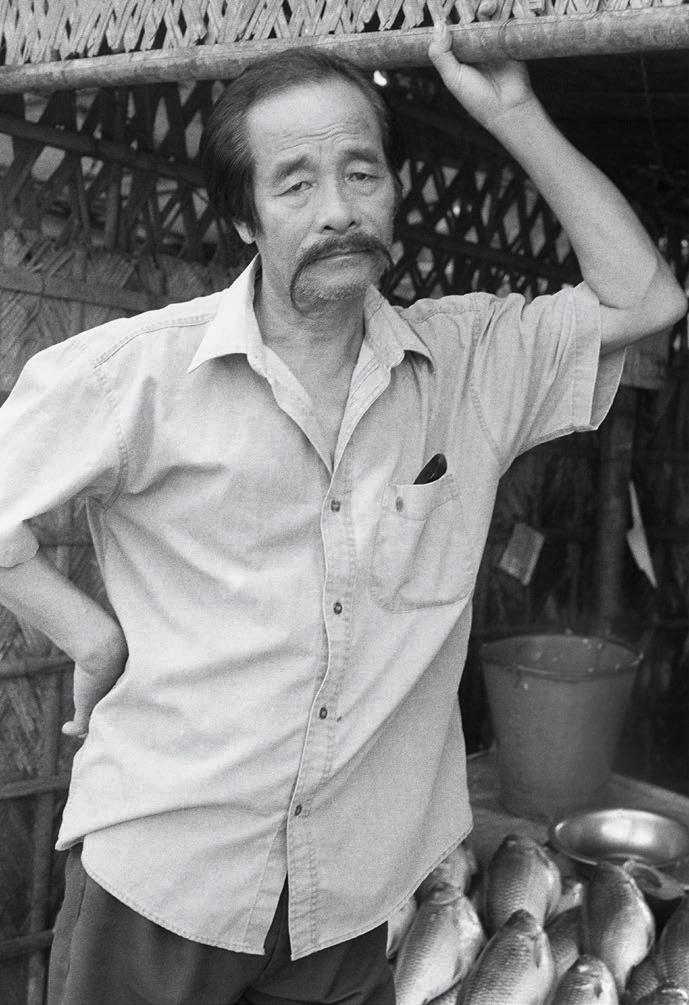

Abb. 1–3: Zubeni Lotha, Ohne Titel

Was möchte ich selbst wiedergeben, wenn ich ein Foto aufnehme? Bin ich mir bewusst, ein Erinnerungsstück an die Vergangenheit zu schaffen? Und was ist mit den historischen ethnologischen Aufnahmen der Naga? Woran aus der Vergangenheit erinnere ich mich, wenn ich diese heute betrachte? Repräsentieren die Aufnahmen die Vergangenheit für mich exakt oder sind es nur Fotos ohne jegliche emotionale oder historische Bedeutung? Dies führt mich zu der Frage, ob Fotografien historisch oder emotional oder gar beides sind. Als ich damit anfing, meine Heimatstadt Dimapur zu fotografieren, wurde ich mir des Ortes, wie ich ihn in Erinnerung hatte, nach und nach viel stärker bewusst als je zuvor. Natürlich hatte sich einiges im Laufe der Jahre verändert. Aber das war es nicht, was mich überraschte; es waren meine Assozia -

tionen, die mich überrascht haben. Ich habe als Kind die Stadt stets durch eine rosarote Brille gesehen. Obwohl ich den Großteil meiner Kindheit dazu angehalten wurde, drinnen zu bleiben und ja nicht alleine draußen herumzustreifen, habe ich diese Einschränkungen nie infrage gestellt und empfand Dimapur stets als sicheren Ort. Auch die um mich herum spürbar herrschende Angst – eine Folge der wachsenden Spannungen zwischen der indischen Armee und den Naga-Freiheitskämpfern – habe ich, auch als ich größer wurde, nie hinterfragt. Meine Eltern versuchten, uns vor der allgegenwärtigen Gewalt abzuschirmen, und schickten uns auf Internate in einer anderen Stadt. Der zu dieser Zeit geführte Freiheitskampf der Naga für einen souveränen und von Indien unabhängigen Staat schwang zwar stets in unseren Gesprächen mit, und auch die Restriktionen meiner Eltern blieben bestehen. Denn die Zeiten waren turbulent und Gewalt stets nur eine Handbreit entfernt. Doch die Ferien, fern vom Internat, waren trotzdem eine Zeit, die ich geborgen zuhause mit meiner Familie und Freunden verbrachte, in der ich las, fernsah und faul war – ahnungslos dieser Welt gegenüber, die für so viele Menschen gerade zusammenbrach. Die Stadt nahm ich damals nur undeutlich wahr. Das erkannte ich, als ich sie zu fotografieren begann. Die meisten Erinnerungen brachten wiederum andere, weitere Erinnerungen zutage, die ich bisher lieber ignoriert hatte, da ich weder über sie sprechen noch an sie denken wollte; und darüber hatte ich auch einen Teil meiner Vergangenheit vergessen. Erinnerungen können auch sehr wohl unsere Vorurteile und Vorlieben aufzeigen und unsere eigenen Fehleinschätzungen in der Sicht auf die Welt um uns herum deutlich machen.

Das Fotografieren von Dimapur ermöglichte mir auch, über die Geschichte der Stadt zu sprechen und mich in einer Weise mit ihr zu beschäftigen, wie ich es niemals zuvor versucht hatte, als ich nur von dort fortwollte. Da waren so viele verborgene Erinnerungen und so viele Menschen, die Angst hatten oder sich schämten, darüber zu sprechen. Sie mussten geteilt werden. Es gab so viele zerbrochene Träume und zerschmetterte Hoffnungen. Ich

erkannte, dass diese Stadt wie so viele andere Orte war mit all ihren Hoffnungen und Ängsten und Freuden, die zusammengenommen ein Geflecht aus unterschiedlichen Leben erschufen, einzigartige Geschichten und Erzählungen hervorbrachten. Meine Fotografien wurden in dem Moment, in dem meine Finger endgültig auf den Auslöser drückten, zur Vergangenheit.

Betrachte ich die ethnologischen Aufnahmen der Naga aus der Kolonialzeit, dann ertappe ich mich stets dabei, wie ich versuche, mir ihr Leben vorzustellen. Die Bilder sollten zu mir sprechen, über das Leben meiner Vorfahren, über ihre Geschichten. Aber ich finde es schwierig, eine Verbindung zu diesen Fotografien herzustellen. Sie zeigen kriegerisch ausgestattete und ausstaffierte Männer mit aufwendigem Kopfschmuck, manchmal auch mit Tätowierungen auf Körper oder Gesicht. Einige halten ihre Speere hoch, als wollten sie diese einem unbekannten Feind entgegenschleudern. Die Frauen tragen wunderschönen Schmuck, sie sind teilweise unbekleidet und zeigen ihren Körper, ohne sich ihrer Nacktheit bewusst zu sein. Viele der Fotografien zeigen Männer und Frauen in aufwendigen traditionellen Kostümen beim Tanz. Alle diese Aufnahmen sollten wohl ein Gefühl der Nostalgie heraufbeschwören für eine Lebensweise, die rasch am Verschwinden war. Manchmal sind die Ausschnitte zu klein gewählt und ich kann nicht über die Szene hinaussehen. Ich weiß nicht, was ich mir vorstellen soll, wenn ich solche schönen, exotischen Fotografien betrachte, die doch einen großen Teil meiner Geschichte ausmachen sollten. Stets spüre ich die Machtpositionen, wenn ich mir solche Aufnahmen ansehe: der privilegierte „weiße“ Kolonialmensch, der mit seiner neuen, modernen Technologie in eine sehr einfache Stammeswelt späht, die weit entfernt ist von jeglichem modernem Fortschritt und Technologie. Es sind die Technologie der Kamera und die Inhaber dieser Technologie, die Bände sprechen, wenn ich mir diese kolonialen/ anthropologischen Fotografien ansehe. Bisweilen sorgt eine so unverblümte Projektion der Machtposition beim Betrachten für ein unbehagliches Gefühl. Und je länger ich diese

historischen Aufnahmen der Naga betrachte, desto stärker wird mir als Fotografin bewusst, dass Fotografien keine wahrhaftige Wiedergabe der abgebildeten Menschen oder ihres Lebens bieten – es sind vielmehr Sichtweisen der Welt, wie die Fotograf*innen sie sehen. Und nicht das, was auf den Fotografien zu sehen ist, erregt meine Aufmerksamkeit. Vielmehr beginne ich über das nachzudenken, was in den Bildern ausgelassen wurde. Aber auch bei Erinnerungen geht es manchmal nicht um das, an das wir uns erinnern, sondern um das, was wir lieber vergessen wollen oder ganz automatisch vergessen. Und vielleicht benötigen wir bestimmte Assoziationen, um diese Erinnerungen beizeiten wieder ans Licht zu bringen – vielleicht haben auch die Fotografien meiner Heimatstadt genau das bei mir bewirkt.

Was die Fragen anbelangt, die ich zu Beginn gestellt habe, so habe ich mich entschlossen, über einige der Fotografien meines Dimapur-Projektes zu sprechen, das ich angefangen habe, um zu meinen Erinnerungen an die Stadt zurückzukehren. Was für Erinnerungen wurden durch solche Assoziationen geweckt? Zudem betrachte ich hier auch einige historische Aufnahmen des Volkes der Naga, um meinen Fragen weiter nachzugehen.

Diese Aufnahme entstand auf einer Baustelle | Abb. 4 |. Irgendetwas an diesem Ort fiel mir sofort auf und ich wusste, dass ich ihn fotografieren muss. Es ist nur eine Mauer, mit Zement, der an einigen Stellen heruntergelaufen ist. Diese Fotografie erinnerte mich an die Geschichten von den Menschen, die ich traf, als ich in Dimapur fotografierte. Besonders zwei Geschichten fielen mir ein: Eine ist von meiner Freundin, die ich nach vielen Jahren wieder traf. Sie erzählte mir von der brutalen und schrecklichen Erfahrung, als sie ihren Bruder verlor. Man hatte ihn erschossen und in den Dschungel geworfen. Bis heute hat die Geschichte kein Ende für sie gefunden, da sie nicht weiß, wer ihn getötet hat und aus welchem Grund. Die andere Geschichte ist von einer Person, der ich vorgestellt wurde. Ich sah sie am Grab ihres Bruders. Auch dieser wurde er-

Abb. 4–5: Zubeni Lotha, Ohne Titel