Herausgegeben von Karin Althaus, Sarah Bock, Lisa Kern, Matthias Mühling und Melanie Wittchow Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

8 100 Jahre Lenbachhaus. 1929 bis 2029

9 Vorwort Matthias Mühling mit Karin Althaus, Sarah Bock, Lisa Kern, Melanie Wittchow

12 Kunst und Leben 1918 bis 1955. Zeitgeschichten im Spiegel unserer Sammlung Karin Althaus, Sarah Bock, Lisa Kern, Melanie Wittchow

17 Editorische Notiz

20 Punkt und Panorama, Kunstwerk und Kunststadt, Mikro und Makro

Christian Fuhrmeister

36 Ausstellungen in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus 1929 bis 1955

Stephanie Weber

64 Jussuf Abbo Dorothea Schöne

68 Rudolf Belling Burcu Dogramaci

72 Charlotte Berend-Corinth Susanne

Böller

76 Karl Caspar Karin Althaus, Caroline

Sternberg

80 Maria Caspar-Filser Karin Althaus

84 Fridel Dethleffs-Edelmann Lisa Kern

88 Erna Dinklage Sarah Bock

92 Heinrich Ehmsen Stephanie Weber

96 Edgar Ende Adrian Djukic

100 Elisabeth Epstein Oksana Oliinyk

104 Maria Franck-Marc Melanie Vietmeier

108 Otto Freundlich Julia Friedrich

112 Willi Geiger Julia Geiger

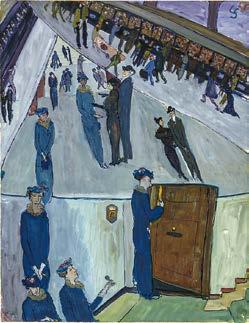

116 George Grosz Ralph Jentsch

120 Emilie von Hallavanya Susanne Böller

124 Marie Heilbronner Lisa Kern

128 Wilhelm Heise Karin Althaus

132 Erwin Henning Laura Buschbeck

136 Hannah Höch Cara Schweitzer

140 Käte Hoch Lisa Kern

144 Karl Hofer Ilka Voermann

148 Karl Hubbuch Sylvia Bieber

152 Julius Hüther Karin Althaus

156 Peter Kálmán Susanne Böller

160 Hermann Kaspar Caroline Sternberg

164 Paul Klee Marie Kakinuma

168 Moissey Kogan Susanne Böller

172 Lotte Laserstein Anna-Carola Krausse

176 Else Lasker-Schüler Astrid Schmetterling

180 Alfred Leithäuser Julia Reich

184 Rudolf Levy Lisa Kern

188 Maria Luiko Diana Oesterle

192 Gabriele Münter Isabelle Jansen

196 Halil Beg Mussayassul Melanie Wittchow

200 Herbert Ploberger Ingrid Radauer-Helm

204 Carl Theodor Protzen Anke Gröner

208 Henny Protzen-Kundmüller Anke Gröner

212 Franz Radziwill Karin Althaus

216 Anita Rée Melanie Wittchow

220 Charlotte Salomon Astrid Schmetterling

224 Gertrude Sandmann Lisa Kern

228 Christian Schad Bettina Keß

232 Josef Scharl Lisa Kern

236 Rudolf Schlichter Sigrid Lange

240 Georg Schrimpf Felix Billeter

244 Erwin Steiner Karin Koschkar

248 Hermann Tiebert Ursula Winkler

252 Hans Wimmer Melanie Wittchow

256 Fritz Winter Anna Rühl

260 Adolf Ziegler Joanna Beck

268 Künstlerinnenausbildung. Protest und Solidarität Karin Althaus

272 die juryfreien. Künstler*innenvereinigung in München Christina Bauer, Lisa Kern

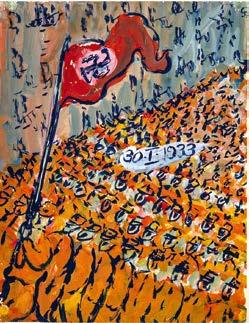

276 Linke Künstler*innen-Gruppen seit der Weimarer Republik Adrian Djukic

280 Die Akademie der Bildenden Künste München 1920 bis 1955 Caroline Sternberg

286 Kunstverein München e. V. Adrian Djukic

290 Kunsthandel in München Birgit Jooss

293 Der Städtische Kunstbeirat Sarah Bock

297 Kampfbund für Deutsche Kultur Jörg Osterloh

300 Notstandsaktionen Michael Herrmann

304 Die Reichskammer der bildenden Künste Nina Kubowitsch

308 Kulturbund Deutscher Juden Jörg Osterloh

311 »Ich habe mir selber Welt werden müssen«. Emigration und Exil nach 1933 Andreas Heusler

315 »Innere Emigration« Ilka Voermann

317 Florenz als künstlerischer Arbeits- und Rückzugsort 1918 bis 1955 Philipp Kuhn

323 »Entartete Kunst« und »Jüdischbolschewistische Kunst«. Über die Herkunft und Verwendung zweier Kampfbegriffe der NS-Propaganda Christoph Zuschlag

326 Die Diffamierung moderner Kunst im Nationalsozialismus und ihre Folgen für die betroffenen Künstler*innen Christoph Zuschlag

330 »Haus der deutschen Kunst« und die »Großen Deutschen Kunstausstellungen« Sabine Brantl

334 »Münchener Kunstausstellungen im Maximilianeum« 1938 bis 1943 Melanie Wittchow

340 Nationalsozialistische Kunst Olaf Peters

344 Der Münchner Künstlerhausverein und die Kameradschaft der Künstler Marita Krauss

348 Lenbachpreis der Stadt München 1936 bis 1942 Sarah Bock, Melanie Wittchow

352 Provenienz- und Sammlungsforschung am Lenbachhaus Sarah Bock, Lisa Kern, Melanie Wittchow

358 Männlichkeits- und Weiblichkeitsbilder in der Kunst und Kultur des Nationalsozialismus Elke Frietsch

364 Queer Lives in Kunst und Leben zwischen 1900 und 1950 Anna Straetmans

368 Von der »Gottbegnadeten-Liste« in das Nachkriegsdeutschland. 1944 bis 1955 Wolfgang Brauneis

372 »Antithese« und »Phantom«. Zeitgenössische deutsche Kunst im Programm der US-Militärregierung für Bayern 1945 bis 1952 Iris Lauterbach

376 Die Rezeption des Blauen Reiter

Matthias Mühling

380 Die erste documenta 1955 Birgit Jooss

386 Verzeichnis der ausgestellten Werke 396 Bildnachweis und Copyrights

398 Impressum

1924 wurde Eberhard Hanfstaengl (1886–1973) der erste Direktor des Lenbachhauses. Kurz zuvor hatte Lolo von Lenbach, Witwe des »Malerfürsten« Franz von Lenbach, die Künstlervilla an die Landeshauptstadt München verkauft und einen Teil des Inventars sowie zahlreiche Werke Lenbachs als Schenkung mitgegeben. Mit dem Kauf erfüllte sich die Stadt den lange gehegten Wunsch, ein Museum einzurichten, das der Kunst der Münchner Schule bis in die Gegenwart gewidmet sein sollte.

Zusätzlich zu vorhandenem städtischen Kunstbesitz wurden Werke der Malerei und Skulptur für das neue Museum erworben –vom Kunsthandel, von ortsansässigen Künstler * innen und deren Nachfahr * innen. Um genügend Raum für die Sammlungen und Sonderausstellungen zu gewinnen, ergänzte der Architekt Hans Grässel Lenbachs Atelier und Wohnhaus zu einer Dreiflügelanlage. Am 1. Mai 1929 konnte die Städtische Galerie eröffnet werden.

Das Lenbachhaus ist somit eines der wenigen Kunstmuseen in Deutschland, das in der ersten deutschen Demokratie – der Weimarer Republik – gegründet worden ist. Dank seines historischen wie aktuellen Sammlungsauftrags gehört es zu den ersten Museen Deutschlands für zeitgenössische Kunst.

Im Mai 2029 wird das Lenbachhaus als Kunstmuseum der Landeshauptstadt München sein 100jähriges Jubiläum feiern. Bis dahin werden wir unserem Publikum eine Serie von Ausstellungen zur wechselvollen Geschichte des Museums präsentieren.

Den Anfang machte im Sommer 2022 Was von 100 Tagen übrig blieb … Die documenta und das Lenbachhaus, eine Ausstellung, die anlässlich der documenta fifteen in Kassel auf den engen Zusammenhang zwischen der Sammlung des Lenbachhauses und den seit 1955 veranstalteten vierzehn documentaAusstellungen fokussierte.

Daran schließt sich nun die Ausstellung Kunst und Leben 1918 bis 1955 an. Sie beschäftigt sich mit der Vielfalt der Lebensläufe und Schicksale von Künstler * innen während der Weimarer Republik, der Zeit des Nationalsozialismus bis zur ersten documenta im Jahr 1955 in der noch jungen Bundesrepublik Deutschland.

Beide Ausstellungen sind Ergebnisse der intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte und Sammlungspolitik unseres Museums. Weitere Forschungsprojekte in Vorbereitung auf das 100 jährige Jubiläum folgen.

Im Zentrum von Kunst und Leben 1918 bis 1955 stehen Lebensläufe und Schicksale von Künstler*innen während der Weimarer Republik, im Nationalsozialismus und in der jungen Bundesrepublik Deutschland. Die vielfältigen Kunstwerke und Biografien berichten von erfolgreichen, unterbrochenen und vollständig abgebrochenen Karrieren, von Widerstand und Anpassung, von Verfolgung, Exil und Mord.

Wir nennen an dieser Stelle explizit die Künstler *innen unserer Publikation, die in der Zeit des Nationalsozialismus deportiert und ermordet wurden und gedenken ihrer: Otto Freundlich, Marie Heilbronner, Moissey Kogan, Rudolf Levy, Maria Luiko und Charlotte Salomon.

Ein Nebeneinander verschiedenster Strömungen prägte den gewählten Zeitraum. Das Zeitgeschehen und dessen institutionelle Bedingungen werden parallel zu den Lebensläufen untersucht; auch künstlerische Positionen, die den NS Ideologien nahestanden, werden nicht ausgeklammert.

Mithilfe zahlreicher Expert * innen beleuchten wir Themen, die derzeit intensiv erforscht werden. Wir danken insbesondere Christian Fuhrmeister für seine Begleitung des Projekts und seinen Essay, der am Beispiel der Kunststadt München systemisch in das Thema einführt. Er plädiert für eine Komplexitätssteigerung durch die Einbet

tung konkreter Werke in den historischen Kontext von Akteur*innen und Institutionen und das stete Mitdenken der Überlieferungsund Deutungsgeschichte. Dieses Vorgehen hat sich auch bei unserer Arbeit an der Sammlung im Rahmen dieses Ausstellungsprojekts immer wieder als fruchtbar erwiesen.

Den Autor*innen der vorliegenden Publikation danken wir für die Zusammenfassungen ihrer Forschung: Christina Bauer, Joanna Beck, Sylvia Bieber, Felix Billeter, Sabine Brantl, Wolfgang Brauneis, Laura Buschbeck, Burcu Dogramaci, Julia Friedrich, Elke Frietsch, Julia Geiger, Anke Gröner, Michael Herrmann, Andreas Heusler, Isabelle Jansen, Ralph Jentsch, Birgit Jooss, Marie Kakinuma, Bettina Keß, Karin Koschkar, Marita Krauss, AnnaCarola Krausse, Nina Kubowitsch, Philipp Kuhn, Sigrid Lange, Iris Lauterbach, Diana Oesterle, Jörg Osterloh, Olaf Peters, Ingrid Radauer Helm, Julia Reich, Anna Rühl, Astrid Schmetterling, Dorothea Schöne, Cara Schweitzer, Caroline Sternberg, Anna Straetmans, Ilka Voermann, Ursula Winkler und Christoph Zuschlag. Wir sind auch dankbar für alle Hinweise und Unterlagen, die viele weitere Forscher*innen mit uns geteilt haben, worauf die Texte im Detail eingehen. Alle Beiträge machen deutlich, dass präzises Hinschauen und konkretes Nachfragen zu neuen Erkenntnissen, aber auch immer zu weiteren offenen Fragen führt.

1885 Hamburg – 1933 Kampen auf Sylt

Anita Rée war eine bekannte und erfolgreiche Künstlerin in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Kunsthistorikerinnen wie Marina Schneede, Maike Bruhns und Karin Schick verdanken wir die Wiederentdeckung Rées und die Bemühungen, sie als Protagonistin der Moderne bekannter zu machen. Bisher sind circa 180 Gemälde, 300 Aquarelle, 400 Zeichnungen sowie collagierte Postkarten und auch kunsthandwerkliche Arbeiten, unter anderem Marionetten, von ihr bekannt.1

Trotz ihres großen künstlerischen Talents kämpfte Rée zeitlebens mit gesellschaftlichen Konventionen und daraus resultierenden Selbstzweifeln. Sie wurde evangelischlutherisch getauft und erhielt eine protestantisch geprägte Erziehung. Ihre Mutter, katholisch, kam aus Venezuela, ihr Vater stammte aus einer altjüdischen Hamburger Kaufmannsfamilie. Als junge Frau hatte sie es nicht einfach, eine professionelle Malausbildung zu erhalten (➔ Künstlerinnenausbildung, S. 268). Zwischen 1904 und 1910 lernte sie beim Hamburger Freiluftmaler und Impressionisten Arthur Siebelist. Ihre Ausbildung bei dem der Moderne aufgeschlossenerem Maler Leo von König fortzusetzen, eine Empfehlung des Künstlers Max Liebermann, verhinderten ihre Eltern.2 1912/1913 hielt sie sich ein halbes Jahr in Paris auf,3 was eine Emanzipation gegenüber dem Elternhaus

bedeutete. Ob sie dort Unterricht bei Fernand Léger erhielt, wie einige Autor*innen vermuten, konnte bisher nicht bewiesen werden.4 Ab 1913 wurde sie zunehmend bekannt für ihre Porträts. Im Jahr 1916 verbrachte sie mehrere Monate in der Künstle r * innenErholungsstätte Blankenhain, Thüringen, wegen Depressionen.5

1919 gehörte sie zu den Gründungsmitgliedern der Künstler*innenvereinigung Hamburgische Sezession, wo sie an fast allen Ausstellungen teilnahm. 1920 trat sie zudem der Hamburgischen Künstlerschaft bei. 1922 bis 1925 hielt sie sich in Positano in Italien auf Abb. 2. Durch die Beschäftigung mit der Malerei des Quattrocento fand sie zu ihrem neusachlichen Stil. Nach ihrer Rückkehr galt sie zeitweise als »erste Malerin Hamburgs«6 und baute einen Kreis an Kunstsammlerinnen auf, darunter Valerie Alport, Emmi Ruben oder Agnes Holthusen, die ihre Kunstwerke erwarben. Gemeinsam mit der Frauenrechtlerin und Kunstförderin Ida Dehmel gründete sie die Gemeinschaft Deutsch Oesterreichischer KünstlerinnenVereine aller Kunstgattungen (GEDOK, ➔ S. 269).7

Schon im Mai 1932 floh Rée vor Angriffen der nationalsozialistischen Presse auf die Insel Sylt. 1931 vollendete sie ein Triptychon in der Ansgarkirche in Langenhorn. Aufgrund ihrer jüdischen Abstammung verhinderten die kirchlichen Auftraggeber jedoch die Installation des Altarretabels und schenkten es stattdessen an die Gemeinde von St. Nikolai, wo es der Gemeinde nie zu Augen kam, sondern auf dem Dachboden 1943 bei einem Bombenangriff verbrannte.8

Von der Hamburger Künstlerschaft wurde Rée im April 1933 als »artfremdes Mitglied« ausgeschlossen. Eines ihrer Wand

bilder in der Schule Uferstraße wurde im Oktober 1933 verhängt und 1937 sogar abgekratzt, ein weiteres in der CasparVoghtStraße übermalt. 9 Mindestens vier ihrer Kunstwerke wurden aus drei verschiedenen Museen als »entartet« beschlagnahmt.10

Zusätzlich enttäuscht von unerwiderten Liebesbeziehungen, zog sie sich auf die Insel Sylt zurück. Hier wohnte sie in einer Dienstmädchenkammer unter dem Dach in ärmlichen Verhältnissen und arbeitete wie besessen, obwohl sie ein beträchtliches Vermögen geerbt hatte. Ihre physische und psychische Verfassung verschlimmerte sich zusehends, sodass sie keinen anderen Ausweg sah und am 12. Dezember 1933 Suizid beging.11

Melanie Wittchow

1 Ulla Heise, »Anita Rée«, in: Allgemeines Künstlerlexikon (AKL), Bd. 98, Berlin und Boston 2018.

2 Maike Bruhns, Kunst in der Krise. Verfolgte Hamburger Kunst im »Dritten Reich«, Bd. 2, Hamburg 2001, S. 323. – Wir danken Maike Bruhns sehr herzlich für ihre Unterstützung unseres Katalogprojekts.

3 Vgl. Karin Schick, »Spuren: Anita Rée in Paris«, in: Anita Rée Retrospektive, hrsg. von Karin Schick, Ausst.Kat. Hamburger Kunsthalle, München u. a. 2017, S. 26−33.

4 Vgl. Maike Bruhns u. a., Anita Rée. Das Werk, hrsg. von der Hamburger Kunsthalle, München u. a. 2018, S. 82, Anm. 29.

5 Maike Bruhns, »Anita Rée«, in: dies. (Hrsg.), Der Neue Rump, Lexikon der Bildenden Künstler Hamburgs, 2. Aufl. Hamburg 2013, S. 364.

6 Bruhns 2001 (wie Anm. 2), S. 232.

7 Ebd., S. 232.

8 Zu den genauen Hintergründen vgl. Bruhns u. a. 2018, S. 70–73.

9 Vgl. Bruhns 2001 (wie Anm. 2), S. 232.

10 Vgl. Datenbank zum Beschlagnahmeinventar der Aktion »Entartete Kunst«, Forschungsstelle »Entartete Kunst«, FU Berlin, http://emuseum.campus.fuberlin. de/eMuseumPlus?service=ExternalInterface&lang=de (Abfrage Rée, Anita, 28.8.2022).

11 Bruhns u. a. 2018, S. 74–77.

Zyklus zuzüglich loser Blätter im Joods Historisch Museum, wo meist auch eine Auswahl der Gouachen ausgestellt ist.

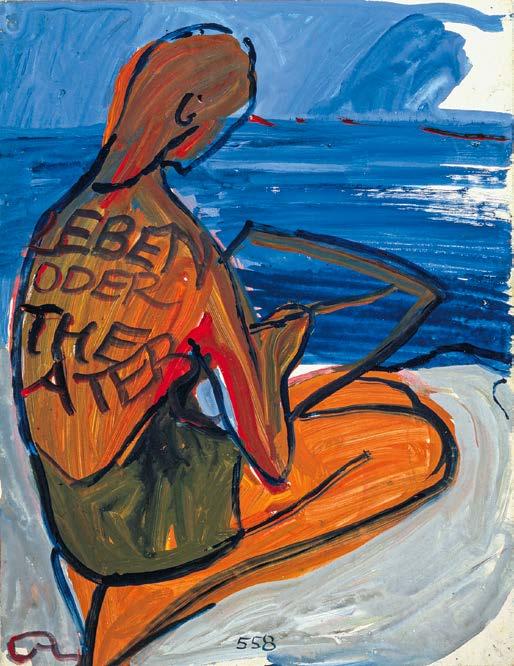

6 Besonders herausstreichen möchte ich eine von Sabine Schulze kuratierte Ausstellung am Frankfurter Städel Museum (2004), die Charlotte Salomons Gouachen im Dialog mit ihrem künstlerischen Umfeld zeigte. Vgl. Sabine Schulze, »Kunst! Und Leben. Charlotte Salomons Arbeit im Spiegel der zeitgenössischen Kunstströmungen«, in: Charlotte Salomon – Leben? Oder Theater?, Ausst.Kat. Städel Museum u. a., Frankfurt am Main 2004, S. 393–403. Ein wichtiges Zeugnis für die Relevanz von Salomons Werk auch für die heu

tige Zeit war seine Einbindung in die von Carolyn ChristovBakargiev verantwortete documenta 13 (2012), wo Leben? oder Theater? in einem Raum mit dem Werk der ägyptischarmenischen Künstlerin Anna Boghiguian ausgestellt wurde.

7 Für einen Überblick über verschiedene Herangehensweisen an Charlotte Salomons Werk in der Forschung vgl. Reading Charlotte Salomon, hrsg. von Michael Steinberg und Monica BohmDuchen, Ithaca und London 2006. Vgl. auch Astrid Schmetterling, Charlotte Salomon. Bilder eines Lebens, Berlin 2017; Griselda Pollock, Charlotte Salomon and the Theatre of Memory, New Haven und London 2018.

1 Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, 1940–1942, M004167, Collection Jewish Museum, Amsterdam

2 Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, 1940–1942, M004304, Collection Jewish Museum, Amsterdam

3 Charlotte Salomon, Leben? oder Theater?, 1940–1942, M004925, Collection Jewish Museum, Amsterdam

GDKResearch https://www.gdkresearch.de/de/ obj19400631.html (5.6.2022); zum Gemälde Isabella und seiner Rezeption nach 1937 siehe Keß 2021 (wie Anm. 3); Richter 2020 (wie Anm. 3), Bd. 1, S. 292–295; zur Rezeption von Hochwald (Christian Schad Museum) siehe Keß 2019 (wie Anm. 2), Abschnitt 19. 10 Siehe Richter 2020 (wie Anm. 3), Bd. 1, bes. S. 320–333, 360–378.

11 Christian Schad, hrsg. von Matthias Eberle, Ausst.Kat. Staatliche Kunsthalle Berlin, Berlin 1980; »Der große Unangepasste. Christian Schad wird 85 Jahre alt«, in: Der Tagesspiegel, 21.8.1979.

12 Das im Juni 2022 eröffnete Christian Schad Museum der Stadt Aschaffenburg wählt einen biografischchronologischen Ansatz und zeigt insbesondere auch Werke aus der Nachkriegszeit: https://www.museenaschaffenburg.de/ChristianSchadMuseum/DE_ index_1081.html (27.8.2022).

1 Christian Schad, Sonja, 1928, Öl auf Leinwand, 90 × 60 cm, Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Eigentum des Vereins der Freunde der Nationalgalerie

2 Christian Schads Porträt Isabella als Titelbild des Magazins Die Dame, Ausgabe November 1937, Heft 16 1 2

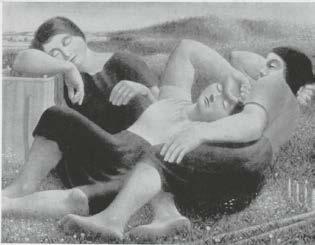

1 Georg Schrimpf, Oskar Maria Graf, 1918, Leinwand, 65,2 × 47 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München, erworben mit Unterstützung der Kulturstiftung der Länder 1991

2 Georg Schrimpf, Moorlandschaft, 1929, Leinwand, 50 × 80 cm, Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München

3 Historische Aufnahme des verschollenen Gemäldes Schlafende, Leinwand, 75 × 96 cm, ehemals Sammlung Städtische Galerie im Lenbachhaus und Kunstbau München