Daniel Karrasch, Christoph Sauter

Daniel Karrasch, Christoph Sauter

Für eine Ausstellung zum Augsburger Atelier Elvira und seiner vergessenen Fotografin Mathilde Goudstikker begaben wir uns 2021 auf Spurensuche und durchforsteten dafür unzählige Archive. In einem privaten Gespräch erfuhren wir zufällig von Anna Jacobs, die um 1900 als Fotografin in München lebte. Die Gemeinsamkeit zu Mathilde Goudstikker ließ uns aufhorchen. Zu dieser Zeit gab es nur sehr wenige von Frauen geführte Ateliers und auch Fotografinnen waren rar. Eine erste Recherche ergab, dass Anna zeitgleich für zwei Jahre im selben Haus wie Mathilde gewohnt hatte. Sie mussten sich also gekannt haben! Zu unserem Glück hatten die Nachkommen von Anna vieles aufgehoben und wir erhielten die Einladung, auf dem Dachboden der Familie in den umfangreichen Unterlagen selbst zu stöbern. Und da fanden wir sie: Dokumente, Fotos und Briefe, welche die von uns vermutete Freundschaft zwischen Anna und Mathilde belegten und unser Wissen zum Atelier Elvira ergänzten. Bingo!

Im Dachboden standen aber auch noch andere, größere Kisten. Beim Öffnen blickten uns unzählige Tieraugen an. Es wirkte fast, als seien sie geblendet vom ungewohnten Licht. Auch wir machten große Augen und öffneten weitere, seit 50 Jahren verschlossene Kartons.

Rehe, Störche, Löwen, Stachelschweine, Papageien, Krokodile, ein überdimensionierter Marienkäfer und noch viele mehr kamen zum Vorschein. Es waren aus Bast gefertigte Dekorationstiere, kunstvoll von Hand gemachte Unikate, hergestellt von Annas Tochter Else. Schnell war uns klar, dass es sich bei diesem riesigen Tierreich aus Bast um einen umfangreichen und einzigartigen Schatz handelte. Wir nahmen die Fährte auf und starteten die nächste Expedition.

Es folgten Gespräche mit Elses Kindern Gretel und Klaus sowie deren Kindern. Weitere Tiere und Fotos tauchten auf, jede Menge Unterlagen und Rechnungsbücher. Wir hatten ein riesiges Puzzle vor uns mit unabsehbar vielen Teilen – die Geschichte einer jungen Kunsthandwerkerin, die Mitte der 1920er Jahre ihren Weg suchte und mit ihrer eigenen „Bastowerkstatt“ von Pasing aus zu einer Unternehmerin wurde, die vielen Frauen Arbeit bot und selbst dabei bescheiden blieb. Erfolgreich verkaufte sie ihre Basttiere in die ganze Welt. Eine Lebensgeschichte, die auch die deutsche Geschichte widerspiegelt: Die Verwirklichung eigener Ideen in der Weimarer Republik, die Entbehrungen in den Kriegsjahren und der Nachkriegszeit, aber auch den Erfindergeist und den Wiederaufbau.

Mittlerweile sind weit über 600 Tiere aufgetaucht, die ihre Geschichten dazu erzählen. Von Verkäufen nach Amerika im Jahr 1930. Von Auftritten bei großen Messen in München, Leipzig, Frankfurt, Florenz, Toronto oder Kalifornien. Von ihrer gestalterischen Entwicklung vom etwas windigen Reh zum Charaktertier.

Trotz des umfangreichen Wissens, das wir mittlerweile über Else StadlerJacobs und ihre Bastowerkstatt zusammengetragen haben – das künstlerische Elternhaus, die fruchtbare Zeit des Kunstgewerbes in München der 1920er Jahre, Elses Beobachtungsgabe, ihre Liebe zur Natur und im Speziellen zum Tier, die aufwendige Anfertigung in Handarbeit, die Einbindung vieler Frauen in das Unternehmen und die handwerkliche Herstellung – bleibt uns die Besonderheit des Ausdrucks dieser wunderbaren Geschöpfe weiterhin ein Geheimnis.

Die Basttiere erzählen diese Geschichte mit ihren liebevoll gestickten Augen und eroberten bereits die Herzen der Besucher*innen in einer Ausstellung im Staatlichen Textil- und Industriemuseum in Augsburg (tim), wo sie ab Oktober 2023 erstmals seit ihrer Wiederentdeckung zu sehen waren. Die Reise geht nun weiter ins Deutsche Hutmuseum in Lindenberg.

Zurück in den Dachboden möchten die reiselustigen Tiere danach nicht mehr. Zur dauerhaften Sicherung und zum Erhalt des Nachlasses von Else StadlerJacobs ziehen die Basttiere nach Ausstellungsende weiter in die Archive namhafter Museen. Sie sollen auch zukünftigen Generationen die erstaunliche Geschichte einer selbstständigen Frau erzählen, die ohne großes Aufsehen, aber mit viel Liebe, Humor und Schöpfergeist eine ganze Welt aus Bast erschuf.

Ob Mathilde Goudstikker auch ein eigenes Tier aus Bast besessen hat, wissen wir leider nicht. Aber wir sind ihr dankbar, dass sie uns zu diesem Schatz geführt hat. Augsburg, im Januar 2025 Christoph Sauter und Daniel Karrasch

„Beim Bastelhäuschen mit der ganzen ͵Viechereiʹ

Sommer 1930“

ihrer

Große Aufregung herrscht im dritten Stock des Hauses am Ferdinand-Miller-Platz 10 in der Münchner Maxvorstadt. Wir stellen uns vor, wie Else Jacobs, acht Jahre alt, sich den Schnee von ihren warmen Stiefeln klopft, während draußen ganz München wie mit einem dicken Pinselstrich in Titanweiß getaucht scheint. Dächer, Straßen und Bäume: alles liegt unter einer dichten Schneedecke – Vater hätte es nicht besser malen können. Die Pferde mühen sich, ihre Wagen durch den tiefen Schnee zu ziehen. „Nachmittags gehen wir in den Englischen Garten“, hatte Mutter ihr versprochen. Dort gleiten die vornehmen Herrschaften in prächtigen Kutschen auf Kufen durch die weiße Landschaft.1 Else kann es kaum erwarten, mit ihrem neuen Holzschlitten, einem Weihnachtsgeschenk der Eltern, den Monopterosberg hinunterzusausen – direkt auf die weite, glitzernde Schneefläche. In der warmen Wohnung duftet es herrlich nach Hühnersuppe. Zügig setzt sie sich zu den Eltern an den schön gedeckten Tisch. Mutter hat einen geöffneten Brief vor sich liegen und die Ge-

sichter der Eltern strahlen vor Freude. Soeben ist das Schreiben aus der Geschäftsstelle für die Gruppe Angewandte Kunst eingetroffen. Anna Jacobs hatte sich mit ihren handgefertigten Kinderkleidern für die wichtige Ausstellung München 1908 beworben. Zum 750-jährigen Stadtjubiläum veranstaltet die Stadt eine gigantische Leistungsschau auf dem neu errichteten Messegelände oberhalb der Theresienwiese, die Besucher aus aller Welt anziehen soll. Von Mai bis Oktober wird sich München mit einer Kunsthandwerks-, Industrie-, Gewerbe- und Handels-Ausstellung nicht nur als Zentrum für Handwerk und Industrie präsentieren, sondern vor allem als führende Kulturmetropole Europas.

Ausstellung München 1908, Raum Getreide und Hopfenhandel von Richard Riemerschmid, Schablonenfries von Carl Jacobs

Elses Vater, Carl Jacobs, ist Kunst- und Dekorationsmaler. Er weiß bereits, dass eines seiner schablonierten Wandfriese in der Ausstellung zu sehen sein wird. Zusammen mit Anna hat er ein Verfahren entwickelt, mit dem sie Schablonenmuster waschecht auf Stoffe übertragen können. So gestalten sie sowohl Vorhänge als auch Kinderkleider. Anna Jacobs kann zurecht stolz sein, als sie ihrer Tochter Else mitteilt, was Professor Richard Riemerschmid persönlich geschrieben hat: Mehrere ihrer Kinderkleider sind von der Kommission als besonders ausstellungswürdig ausgewählt worden und können in der Abteilung des Vereins zur Verbesserung von Frauenkleidern in Halle VI von München 1908 präsentiert werden. Anna Jacobs ist dabei!

Else klatscht begeistert in die Hände, schließlich hat auch sie bei den Vorbereitungen geholfen. Geduldig ließ sie sich von ihrer Mutter mit ihrer wertvollen Plattenkamera in verschiedenen Kleidern und passenden Häubchen im Salon fotografieren. Besonders liebt Else die

aufwendig bedruckten Kleider aus herrlich weichem Stoff und ihren geradlinigen, bequemen Schnitt. Reformkleider, erklärte ihre Mutter, seien für junge, moderne Frauen gemacht. Voller Freude will Else zur Feier des Erfolgs ein Lied am Klavier spielen. Kurz darauf erklingt ein jubelndes „O du fröhliche“, in das Mutter und Vater freudig einstimmen. Und auch der Kanarienvogel im Vogelbauer am Fenster zwitschert mit.

Die Aufregung bei Familie Jacobs hat aber noch einen weiteren Grund: Die Planung für ein eigenes Haus im Grünen ist in vollem Gange. Im vergangenen Sommer waren sie gemeinsam mit dem Zug ins nahe gelegene Pasing gefahren. Vom Bahnhof sind es nur wenige Minuten bis zu dem großen Feld, das Onkel Heinrich dem Bauern abgekauft und einen Teil davon dem Vater gleich weiterverkauft hat. Direkt daneben fließt die Würm. Von dort hatte Else einige Schnecken und Käfer mit nach Hause gebracht.

Carl Jacobs am Fenster des Schlafzimmers in der Wohnung am FerdinandMillerPlatz mit Blick auf St. Benno, Else versteckt sich links im Bild. Möbel und Wände wurden von Carl Jacobs bemalt. Das Segelschiff war ein Geschenk seines Bruders Julius. Aufnahme von Anna Jacobs.

Onkel Heinrich ist Architekt und präsentierte bei seinem Weihnachtsbesuch in München die neuen Pläne für das imposante Haus mit Spalierschmuck. Vorgesehen sind auch ein Atelierraum für die Eltern, der mit einem großen Sprossenfenster nach Norden ausgestattet ist, sowie eine kleine Dunkelkammer für Mutters Fotoarbeiten. Vater träumt davon, dass der Garten mit den herrlichsten Blumen bepflanzt wird, die er auf großen Leinwänden in Ölfarben abbilden will. Und Else? Sie freut sich sehr auf den großen bunten Garten und auf die Tiere. Vater und Mutter haben ihr versprochen, dass es welche geben wird. Für das neue Zuhause in Pasing wünscht sie sich Katzen, Hunde, Ziegen und Schafe.

Zu diesem Zeitpunkt ahnt sie noch nichts von dem großen Paradies aus Bast, das sie sich später dort als Kunstgewerblerin aufbauen wird.

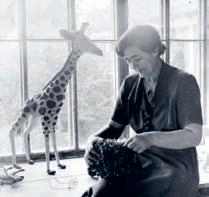

Else StadlerJacobs in ihrer kleinen Werkstatt in Aidenried, um 1950

Aufnahme von Thilde Wörner, Pasing

Haus des deutschen Kunsthandwerks, Frankfurter Messe

Der Krieg und die darauffolgende Teilung Deutschlands vernichtete einen der wichtigsten Absatzmärkte der Bastowerkstatt: die Leipziger Grassi-Messe. Auf westdeutschem Gebiet nahm diese Rolle nun die Frankfurter Messe ein. Auf Bestreben des damaligen Bürgermeisters Kolb sollte die Stadt am guten Ruf der internationalen Messen, die von 1919 bis 1929 bestanden, wieder anknüpfen und neuen Aufschwung erleben. Im Oktober 1948 war es so weit: Auf dem fast komplett zerstörten Messegelände wurden neue Leichtbauhallen eröffnet, in denen mehr als 1700 Aussteller auf 60.000 Quadratmetern ihr Angebot präsentierten.49 Mit ihren rund 300.000 Besuchern war diese erste Herbstmesse ein Erfolg für die Stadt und die westdeutsche Wirtschaft. Im Haus des Deutschen Kunsthandwerks war die Bastowerkstatt fortan regelmäßig anzutreffen und die Auftragsbücher füllten sich schnell. Ehemann Karl erwies sich als kontaktfreudiger Verkäufer und übernahm diese Rolle gerne für seine Frau, die sich lieber im Hintergrund hielt. Auch Tochter Gretel und später Sohn Klaus waren zur Unter-

stützung mit in Frankfurt. Man war bekannt mit den umliegenden Nachbarständen und die Stimmung während der Messe war gut. Am Stand der Bastowerkstatt gaben Dekorationsgeschäfte und andere Wiederverkäufer große Bestellungen auf, die alle in kurzer Zeit ausgeliefert werden mussten. Die neuen Aufträge wurden noch während des Messebetriebs nach Hause übermittelt, damit dort umgehend mit der Fertigung begonnen werden konnte. Nach einem ersten überstandenen Messetag schrieb Karl 1953 an die Familie in Aidenried: „Die Messe ist fürchterlich lebhaft schon in den ersten Stunden gewesen, wir hatten gestern über 40 Aufträge, darunter ein überdurchschnittlich großer aus Kopenhagen. Die Schweiz ist auch bereits zweimal mit guten Aufträgen vertreten. Eigentlich dürften wir heute schon wieder heimfahren, aber heute und morgen kommt ja erst die Hauptattraktion. Der Stand von Else ist recht gut, weil alle Leute von der Galerie herunterschauen, entzückt sind und dann noch in die letzte Ecke kommen und anstehen. […] Die Preise mußten

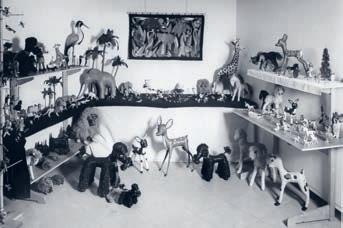

Die Bastowerkstatt auf der Frankfurter Messe, 1954, Aufnahme von Wilfried Woscidlo

wir in manchen Fällen korrigieren, denn rare Ware etc, etc, verlangt nach der Betriebswirtschaftslehre Korrekturen in preislicher Hinsicht. […] Ich schreibe diese Zeilen 6 1/2 morgens in unserem Zimmer und gleich fahren wir los in die ‚Hölle‘.“ Else ergänzte seine mit der Schreibmaschine getippten Zeilen handschriftlich: „Sagt nur allen, daß es furchtbar viel Arbeit gibt in den nächsten Wochen!!!“50

In der kleinen Werkstatt in Aidenried wurde es erneut eng mit all den neuen Mitarbeiterinnen, dem Material und den hergestellten Tieren. Ein größerer Neubau musste geplant werden. Ebenfalls auf dem Familiengrundstück wurde 1954 ein Gebäude mit einer 60 Quadratmeter großen Werkstatt, einem 20 Quadratmeter großen Büroraum sowie Lagern im Erd- und Dachgeschoss errichtet.51 Die Planung lag beim Architekten Wilhelm Becker, einem Freund der Familie und Nachbar aus Pasing. Seine Frau Erika Becker war seit den Anfangsjahren in der Bastowerkstatt als große Unterstützung für Else tätig. Im Arbeitsraum

befand sich ein Kachelofen, auf dem in großen Töpfen das Wasser zum Färben des Basts erhitzt wurde. An zwei großen Arbeitstischen, ebenfalls eine Planung des Architekten, in zeittypischer Dreiecksform der 1950er Jahre konnten mehrere Frauen gleichzeitig arbeiten. Das wandfüllende Regal hatte Else bei einer Geschäftsauflösung erworben. Dort konnten die Aufträge fachweise gesammelt werden. Die neuen Räumlichkeiten boten Platz für sämtliche Arbeitsprozesse in der Bastowerkstatt. Auch die Versandlogistik war ein wichtiger Bestandteil des Geschäfts. Die Basttiere wurden dafür mit großer Sorgfalt in Seidenpapier eingeschlagen und anschließend gewogen. Großbestellungen in die USA wurden in hölzernen Kisten auf ihren Weg gebracht. Das Material für die Herstellung der Tiere (Draht, feine und grobe Holzwolle, gefärbter Bast) sowie die dazugehörigen Anweisungen wurden ebenfalls von hier aus organisiert und an die Heimarbeiterinnen verteilt. Bis zu 50 Frauen waren für die Bastowerkstatt tätig und wurden laufend mit Aufträgen versorgt. Die Hauptpro-

Marianne Hennig beim Trocknen des gefärbten Basts

1 Riesenschnauzer

5 Rauhaardackel