Actualités

En BREF

actualites@delitfrancais.com

La sélection d’actus du Délit

LIQUIDATION DE LA BAIE D’HUDSON : LA FIN D’UNE ÉPOQUE ?

Le vendredi 14 mars dernier, la Baie d’Hudson, la plus importante chaîne de magasins grande surface au Canada, a annoncé la liquidation de l’ensemble de ses actifs. Elle est confrontée à d’importantes difficultés au cours des dernières années, notamment une baisse générale des ventes, aggravée par la pandémie. L’entreprise est lourdement endettée auprès de nombreux créanciers, incluant fournisseurs et propriétaires immobiliers. La compagnie a pris la décision de passer en liquidation alors qu’elle risquait de ne plus être capable de payer ses 9 364 employés, qui à leur tour, se retrouvent aujourd’hui dans une situation très précaire.

Le vendredi 21, l’entreprise a reçu l’approbation de la Cour supérieure de l’Ontario pour passer à la phase active de liquidation. Ils ont donc pu lancer cette dernière le lundi 24 mars. Cependant, La Baie semble rester relativement confiante en sa capacité à pouvoir survivre au sein du paysage commercial canadien. En effet, la compagnie a annoncé vouloir sauver six de ses 80 magasins, dont trois au Québec, incluant celui du centre-ville de Montréal. Ce rebond d’optimisme est en partie dû à une recrudescence de l’engouement des consommateurs. Après l’annonce initiale de liquidation, ces derniers se sont rués en masse sur les produits à rayures emblématiques de la Baie, de peur de ne plus jamais pouvoir mettre la main sur ces derniers.

Le seul journal francophone de l’Université McGill

RÉDACTION

3480 rue McTavish, bureau 107

Montréal (Québec) H3A 1B5

Téléphone : +1 514 398-6790

Rédacteur en chef rec@delitfrancais.com

Vincent Maraval

Actualités actualites@delitfrancais.com

Titouan Paux

Matthieu Juge

Eugénie St-Pierre

Culture artsculture@delitfrancais.com

Harantxa Jean

Béatrice Poirier-Pouliot

Société societe@delitfrancais.com

Jeanne Marengère

Antoine Proulx

Bien-être bienetre@delitfrancais.com

PROJET DE LOI 89 ET RÉSISTANCE SYNDICALE : LE GOUVERNEMENT

JETTE-T-IL DE L’HUILE SUR LE FEU ?

À l’intérieur du magasin du centre-ville, l’ambiance reste positive : malgré les visages ternes de certains employés, la majorité reste souriante. Bien que les panneaux « liquidation » soient omniprésents, accompagnés de quelques portants vestimentaires abandonnés, le magasin est toujours dynamique, de nombreux clients arpentant ses couloirs. Reste à voir si la stratégie de dernière minute des dirigeants parviendra à sauver ce magasin, ainsi que les cinq autres « heureux élus ». Pour les autres, la liquidation s’étendra jusqu’au 15 juin, après quoi ils disparaîtront définitivement. illustrations : EilEEn DaViDson | Le dÉliT

En février dernier, le gouvernement du Québec a annoncé un nouveau projet de loi, numéro 89, sobrement intitulé « Loi visant à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lock-out ». Rédigé par le ministre du Travail Jean Boulet, le projet de loi semble à première vue mettre les intérêts des Québécois au premier plan. Il permettrait au gouvernement d’intervenir directement pour mettre fin aux conflits de travail entre patrons et employés, notamment en cas de grève dans des industries qui impactent la société québécoise dans son ensemble. Par exemple, les grèves dans le milieu de la construction ont souvent un impact très négatif sur l’économie, et le gouvernement juge donc nécessaire d’intervenir dans certains cas pour protéger la société. Le projet de loi est soutenu par de nombreux grands patrons dans plusieurs secteurs clés de l’économie québécoise.

Ce nouveau projet de loi fait cependant face à une résistance féroce des syndicats québécois.

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) a exprimé son scepticisme dans une lettre cosignée par les quatre centrales syndicales ainsi que cinq autres organisations syndicales. Caroline Senneville, présidente de la CSN, décrit le projet comme une « manœuvre explosive. » Elle explique que « non seulement [le] projet de loi vient brimer les travailleuses et les travailleurs dans leur droit de négocier et d’améliorer leurs conditions de travail, mais il vient en prime déstabiliser le fragile, mais important équilibre qui existait depuis l’adoption, en 1977, des dispositions anti-briseurs de grève prévues au Code du travail. »

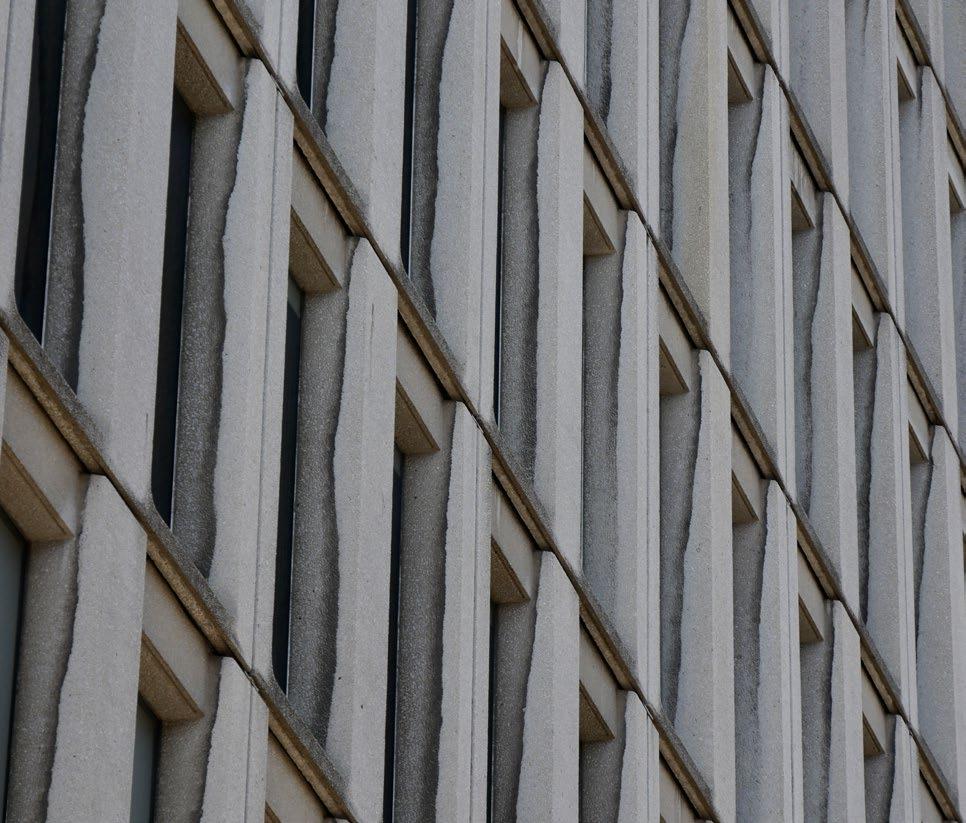

Le mardi 18 mars dernier, une importante manifestation a été organisée en plein centre-ville, en face du portail Roddick de McGill (photographie). La CSN était présente, avec plusieurs autres syndicats. La circulation sur la portion adjacente de la rue Sherbrooke a dû être interrompue par les forces de l’ordre, présentes en nombre pour encadrer la manifestation.

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2025 : UN DUEL POILIEVRE-CARNEY SOUS L’OMBRE DE TRUMP

C’est officiel, le Canada est maintenant en période de campagne électorale fédérale. Ce dimanche 23 mars, la gouverneure générale Mary Simon a accepté de dissoudre le Parlement à la demande du premier ministre Mark Carney. Le premier scrutin aura lieu le 28 avril, et pour l’instant, les résultats restent imprévisibles. Bien que le Parti libéral du Canada soit radicalement remonté dans les sondages depuis l’arrivée du nouveau chef, la course reste très serrée avec le Parti conservateur. Selon un sondage récent, les libéraux reçoivent un appui de 42%, contre 39% d’intentions de vote pour le parti de Pierre Poilievre. Cependant, les résultats dans les différents sondages d’opinion ont tellement fluctué ces derniers mois qu’il est impossible de faire une prévision fiable.

Nous pouvons toutefois déterminer quels seront les enjeux les plus importants de cette campagne. Indéniablement, le débat phare gravitera autour des États-Unis de Donald Trump : la guerre commerciale qu’il a engagée avec nombre de ses partenaires internationaux est au centre de l’attention, et risque de desservir Pierre Poilievre, considéré comme aligné avec Trump sur plusieurs enjeux. Lors du lancement de sa campagne à Gatineau, le chef des conservateurs a néanmoins déclaré qu’il tiendrait tête à Trump et qu’il placerait les intérêts des Canadiens au cœur de son mandat.

Les partis restants naviguent au sein de ce duel majeur entre libéraux et conservateurs. Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique, a par exemple déclaré vouloir favoriser les intérêts des travailleurs et a critiqué à la fois Mark Carney et Pierre Poilievre pour leurs politiques, estimant qu’elles favorisent les ultra-riches.

titouan paux Éditeur Actualités photographiEs : stu DorÉ, titouan pauX | Le dÉliT

Adèle Doat

Layla Lamrani

Coordonnatrice de la production production@delitfrancais.com

Jade Lê

Visuel visuel@delitfrancais.com

Eileen Davidson

Stu Doré

Photographe visuel@delitfrancais.com

Toscane Ralaimongo

Coordonnateur·rice·s de la correction correction@delitfrancais.com

Malo Salmon

Juliette Elie

Coordonnatrices réseaux sociaux reso@delitfrancais.com

Camélia Bakouri

Elie Nguyen

Contributeur·rice·s

Anouchka Debionne, Ivan Gaspart, Milan McCarthy, MYAD, Valentin Pelouzet, Pyramides Film

Couverture

Toscane Ralaimongo, Stu Doré

BUREAU PUBLICITAIRE

3480 rue McTavish, bureau B•26

Montréal (Québec) H3A 0E7

Téléphone : +1 514 398-6790

ads@dailypublications.org

Publicité et direction générale

Letty Matteo

Ventes et assistance administrative

Letty Matteo

Support graphique et technique

Alice Postovskiy

Comptable

Boris Shedor

The McGill Daily coordinating@mcgilldaily.com

Andrei Li

Conseil d’administration de la SPD

David Choi , Andrei Li, Sena Ho, Jade Lê, Vincent Maraval, Letty Matteo, Raphael Miro

Les opinions exprimées dans les pages du Délit sont celles de leurs auteur e·s et ne reflètent pas les politiques ou les positions officielles de l’Université McGill. Le Délit est indépendant de l’Université McGill. Le Délit est situé en territoire Kanien’kehá:ka non cédé. L’usage du masculin dans les pages du Délit vise à alléger le texte et ne se veut nullement discriminatoire.

Les opinions de nos contributeur·rice·s ne reflètent pas nécessairement celles de l’équipe de la rédaction. Le Délit (ISSN 1192-4609) est publié la plupart des mercredis par la Société des publications du Daily (SPD). Il encourage la reproduction de ses articles originaux à condition d’en mentionner la source (sauf dans le cas d’articles et d’illustrations dont les

Quand l’armement américain ne fait plus l’unanimité

Washington inquiète ses alliés par son imprévisibilité.

Les dernières semaines ont vu plusieurs alliés traditionnels des États-Unis remettre en question certains de leurs contrats d’armement avec le complexe militaro-industriel américain. En première ligne : le F-35, l’avion de de chasse de 5 e génération ultra-connecté, mais aussi les sous-marins de type Virginia. Ces revirements soulèvent des questions sur une éventuelle perte d’attractivité de l’armement américain. L’incertitude liée à l’administration Trump suscite en effet crainte et méfiance chez les alliés traditionnels des États-Unis, notamment en matière de défense.

Au milieu d’une crise diplomatique et politique sans précédent entre les États-Unis et le Canada, le nouveau premier ministre canadien, Mark Carney, a ordonné le 15 mars dernier la réévaluation du contrat de 19 milliards de dollars conclu avec l’entreprise américaine Lockheed Martin pour l’acquisition des avions de combat F-35. Cette décision s’inscrit notamment autour d’un litige avec le constructeur américain, qui refuse de donner l’accès au « code source » de l’aéronef. Une telle restriction empêche le Canada de disposer d’un contrôle total sur l’appareil, alimentant les craintes que Lockheed Martin et les États-Unis puissent en conserver un contrôle à distance, une dépendance technologique critique que l’industriel et le Pentagone ont toutefois démentie.

Des alliés sur la réserve

Mark R. Brawley, professeur à l’Université McGill au département des sciences politiques, rappelle que le F-35 est au coeur de vifs débats à l’international : « Le F-35 est compliqué, principalement parce qu’il a été conçu par et pour les Américains ; il ne correspond pas forcément aux besoins canadiens .( tdlr ) »

eileen davidson i LE DéLIT

peu d’alternatives . » Ces propos mettent en lumière le dilemme auquel sont confrontés les élus canadiens : aller au bout de ce contrat malgré toutes les incertitudes ou se tourner vers l’une des rares alternatives, au risque d’aggraver davantage la situation. Il est important de rappeler que le Canada collabore étroitement avec les États-Unis depuis plusieurs décennies sur les questions de défense (système de communication, formation, armement…) Un éventuel divorce diminuerait considérablement la force de projection du Canada à l’étranger, en plus d’affaiblir très largement sa défense.

d’un tel choix. Ce climat de doute a très certainement été renforcé après avoir observé la pression américaine exercée sur l’Ukraine, avec notamment l’interruption de l’aide promise. Une situation qui nourrit la crainte que le F-35 soit confronté à de telles restrictions en termes de pièces de rechange ou de mise à jour logicielle si la coopération avec les américains devait être interrompue.

« Un éventuel divorce diminuerait considérablement la force de projection du Canada à l’étranger, en plus d’affaiblir très largement sa défense »

« L’administration Trump se tire une balle dans le pied, au moment même où l’industrie américaine devrait dominer le marché »

Mark R. Brawley, professeur de sciences politiques

Lorsqu’on lui demande ce que doit être capable de faire un avion de chasse moderne, il précise : « Il doit être capable de combattre de potentiels ennemis comme la Chine, la Russie ou leurs pays relais. Dans ce domaine, le F-35 excelle. Il y a

Un cas similaire s’est produit récemment au Portugal, où le gouvernement a décidé de ne plus se tourner vers le F-35 pour remplacer sa flotte vieillissante de F-16, par crainte que les États-Unis ne se montrent pas un allié aussi fiable qu’auparavant, a expliqué le ministre portugais de la Défense sortant, Nuno Melo. Ce dernier estime que la « prévisibilité » doit être un facteur essentiel lors

De l’autre côté du globe, l’Australie connaît l’émergence d’une vague de critiques dans le cadre de l’accord AUKUS, qui prévoit l’achat de sous-marins américains et britanniques. D’anciens membres du gouvernement et de l’armée remettent désormais en question ce partenariat : coûts trop élevés, délais jugés déraisonnables et surtout des doutes sur la pertinence de ces sous-marins dans les eaux australiennes. Le professeur Brawley explique : « C’est un peu comme ce que j’avais dit vis-à-vis des F-35 : ces sous-marins sont conçus initialement pour répondre aux besoins américains. »

L’Europe face à une opportunité stratégique historique

Face à ces remises en question, une question s’impose : assistons-nous à un déclin de l’influence du complexe militaro-industriel américain? « Absolument, oui », affirme le professeur Brawley. Il estime que l’administration Trump agit à contre-courant de ce que devrait faire une puissance militaire

dominante : « L’administration Trump se tire une balle dans le pied, au moment même où l’industrie américaine devrait dominer le marché. Le matériel américain a pourtant largement fait ses preuves sur le terrain, notamment en Ukraine, en démontrant sa nette supériorité face à l’équipement soviétique. Ce conflit aurait dû lui servir de très bonne publicité. »

Mais à force de multiplier les tensions avec ses alliés, à travers ses politiques tarifaires et sa diplomatie, l’administration américaine ouvre la voie à d’autres fournisseurs rivaux : « Si les pays n’estiment pas pouvoir faire confiance aux États-Unis pour assurer l’approvisionnement de cet équipement, alors ils vont se tourner vers le peu d’alternatives de qualité similaire, et l’Europe est un candidat crédible. » Cette situation remet également en question la logique de dépendance technologique, et plus largement les choix en matière de défense, en ouvrant la voie à la promotion d'un modèle européen plus autosuffisant. Bien que dominant sur le marché, le géant américain perd progressivement du terrain,

à cause de facteurs politiques et techniques, décourageant certaines nations à faire recours à leur service afin de se procurer leur matériel militaire.

Brawley ajoute : « Cela crée des opportunités pour les Européens, qui peuvent s’imposer sur des marchés où les acheteurs tournent le dos aux produits américains. Les industries françaises et allemandes risquent d’en bénéficier . »

L’Europe, qui revendique une volonté d’autonomie stratégique depuis plusieurs années, voit donc s’ouvrir une fenêtre d’opportunité. Si elle parvient à se coordonner et à proposer une offre crédible, elle pourrait profiter du recul de l’attractivité américaine pour renforcer sa propre base industrielle de défense et retrouver une place de choix sur la scène internationale. Plus qu’une remise en cause des seuls contrats, c’est une redéfinition profonde des alliances et de l’ordre mondial qui semble s’esquisser. x

Matthieu juge Éditeur Actualités

« Le néolibéralisme est un échec »

Conférence avec Joseph Stiglitz, prix Nobel d’économie.

Le mercredi 12 mars, à l’hôtel InterContinental de Montréal, se tenait une conférence autour de Joseph Stiglitz, récipiendaire du prix Nobel d’économie en 2001 et économiste en chef de la Banque mondiale de 1997 à 2000. Il est maintenant professeur à Columbia. L’économiste Christopher Ragan s’est entretenu avec lui pour discuter de son nouveau livre intitulé Les routes de la liberté (The Road to Freedom : Economics and the Good Society). Durant cet événement organisé par McGill, Stiglitz a pu réitérer ses thèses majeures et plus récentes, en relief avec l’actualité politique nord-américaine.

L’échec du néolibéralisme

L’auteur de La grande désillusion (Globalization and its Discontents) a d’abord exprimé sa farouche opposition au capitalisme néolibéral, qu’il définit comme « le retrait de toutes les régulations économiques et environnementales de l’État, et la libéralisation totale du commerce et de la finance (tldr) ». Notamment promu par des économistes tels que Milton

international

Friedman ou Friedrich Hayek, cet ensemble de directives économiques vise à « rendre l’économie prospère » via « l’effet de ruissellement », grâce auquel l’accroissement des grandes richesses permises par la libéralisation finirait par bénéficier à l’ensemble de la société.

Cette politique, implantée dans la majorité des pays du monde depuis les années 1980, est largement un échec, selon Stiglitz. Prenant l’exemple des États-Unis, pionniers de la doctrine, il explique : « L’accroissement majeur des inégalités de revenu, la crise financière de 2008 et le manque de couverture médicale prouvent que les marchés ne sont pas la solution à tout ». Sur ce dernier exemple, il développe : « 20% du PIB américain correspond à des dépenses de santé. C’est quatre fois plus par habitant que Singapour, mais nous figurons parmi les derniers sur de nombreux indicateurs de santé parmi les pays développés.»

Une question d’idéologie

Comment expliquer, dans ce contexte, que les politiques écono-

miques néolibérales restent en vigueur aujourd’hui? D’après Stiglitz, l’une des raisons principales est idéologique. L’économiste estime que les défenseurs du néolibéralisme ont mal interprété la notion de liberté : « Le terme “libéralisme” est dérivé de “liberté” [...] cependant, la liberté que crée le néolibéralisme est d’abord celle d’exploiter les individus. » Il ajoute que « de manière générale, la liberté des uns peut être la non-liberté des autres. [...] Par exemple, la liberté de polluer pour une entreprise restreint celle d’un asthmatique à vivre. [...] Les néolibéraux agissent, à tort, comme si la liberté était un absolu, alors qu’il s’agit d’un compromis ».

Sur la question des inégalités, il explique : « D’un point de vue économique, la liberté consiste en l’ensemble des possibilités d’un individu. Si vous n’avez aucune opportunité, comme cela arrive dans nos sociétés inégalitaires, vous n’êtes pas libre. [...] C’est aux politiques publiques d’offrir des opportunités à tous, au moyen de l’éducation publique et des soins de santé. » Ces politiques devraient

être collectivement déterminées, selon lui, comme si « nous étions ignorants de toutes nos conditions de vie, d’où nous sommes placés dans la société. Si c’était le cas, nous serions tous en faveur de cette action publique, même si elle nécessite des taxes ».

Dans l’ère de Trump et de Musk

Comment raisonner à l’ère Trump-Musk, alors que les partisans de ces derniers érigent régulièrement la liberté, plus particulièrement notamment la liberté d’expression, comme un absolu justifiant leurs propos et positions? L’ancien prix Nobel étend alors son raisonnement : « La même logique de compromis s’applique ici. La dérégulation de la pluralité des médias dans les années 70, par exemple, a en réalité partiellement limité la parole publique aux opinions de leurs propriétaires. » En fin de conférence, nous avons pu l’interroger sur le rachat de Twitter (devenu X) par Elon Musk : « L’objectif plus large de Musk est la destruction totale de l’État pour

stu doré | le délit

prévenir toute entrave à ses opérations. Son influence majeure sur l’administration et l’opinion publique montre la nécessité de freiner l’enrichissement excessif, car il mène inévitablement à une influence politique démesurée. » Malgré la mise en place progressive de ce projet, les voix comme celles de Joseph Stiglitz proposent une vision du monde différente, et demeurent un contre-pouvoir important face à l’influence du milliardaire américain. x

VALENTIN PELOUZET

Contributeur

L’Université Columbia rend les armes Une ingérence politique inédite de l’administration Trump.

Le vendredi 21 mars, l’Université Columbia à New York a annoncé son intention d’appliquer une série de mesures exigées par l’administration de Donald Trump. Cette décision intervient dans l’espoir de récupérer les 400 millions de dollars de fonds fédéraux que le gouvernement avait suspendus, accusant l’établissement de tolérer l’antisionisme et l’antisémitisme sur son campus.

Dans une lettre adressée au gouvernement américain, Columbia s’est engagée à revoir en profondeur sa gestion des manifestations étu-

diantes, à adopter une définition stricte de l’antisémitisme et à réformer plusieurs départements académiques, notamment ceux consacrés au Moyen-Orient, à l’Afrique et à l’Asie du Sud.

Depuis plusieurs semaines, Columbia tente de concilier les pressions gouvernementales avec la mobilisation persistante de ses étudiants, qui manifestent pour la liberté d’expression et la cause propalestinienne. La décision du 21 mars marque un tournant majeur, susceptible d’avoir des répercussions sur d’autres universités américaines

confrontées aux mêmes tensions sous la gouvernance de Trump.

Le corps étudiant en colère

Depuis le début du mois de mars, des manifestations agitent le campus de Columbia et les rues de New York. Celles-ci s’attaquent aux mesures imposées par Trump, mais aussi à la réaction jugée trop conciliante de l’université. La semaine dernière déjà, pour apaiser la pression fédérale, Columbia avait pris la décision de sanctionner les étudiants impliqués dans le campement propalestinien de l’été 2024. Certains risquent l’expulsion ou la perte de leurs diplômes, tandis que d’autres font déjà face à des poursuites judiciaires.

L’affaire a pris une tournure dramatique début mars avec l’arrestation par la police fédérale de l’immigration (ICE) de Mahmoud Khalil, un Palestinien diplômé de Columbia et figure du mouvement étudiant. Son interpellation, qui pourrait conduire à son expulsion du pays, a provoqué une vague d’indignation dans le monde universitaire. À l’heure actuelle, Khalil est toujours détenu en Louisiane, bien qu’il possède les documents nécessaires pour justifier sa présence légale aux États-Unis.

Camille, étudiante en programme de maîtrise à Columbia, témoigne : « C’est difficile, parce qu’on a envie

de prendre la parole pour exprimer notre colère face à la situation – que ce soit les coupes budgétaires ou les arrestations – mais le fait de lever la voix nous expose à beaucoup de dangers. Il suffit de prendre la parole

pour l’honneur et la résistance de la Palestine (Students for Palestinian Honour and Resistance, SPHR) de l’Université McGill a publié un message de soutien à Mahmoud Khalil sur Instagram : « Depuis 16 mois,

« Il suffit de prendre la parole ou de participer à une manifestation où on se ferait prendre en photo pour risquer le renvoi ou la déportation » Camille, étudiante à Columbia

ou de participer à une manifestation où on se ferait prendre en photo pour risquer le renvoi ou la déportation. »

Elle ajoute que la situation actuelle sur le campus est très tendue et anxiogène : « C’est vraiment inquiétant, surtout en tant qu’étudiants étrangers, de se dire qu’à tout moment sur le campus ou aux abords on peut se retrouver face à l’ICE ou le DHS [Department of Homeland Security], qu’on peut assister à la déportation de quelqu’un », confie-t-elle.

Un élan de solidarité au-delà des frontières

Au Canada, des universitaires et associations étudiantes ont exprimé leur soutien aux étudiants de Columbia. L’association Étudiants

nous avons vu des administrateurs d’universités à travers l’Amérique du Nord collaborer avec la police, les gouvernements fédéraux et les groupes de pression sionistes pour tenter d’étouffer l’Intifada étudiante. [...] Les étudiants canadiens ne sont ni inconscients ni immunisés contre la répression de l’État. Nous exigeons la libération de Mahmoud Khalil et le désinvestissement immédiat! (tdlr) »

Alors que les tensions ne faiblissent pas, la situation de Columbia illustre un climat de plus en plus hostile aux mouvements étudiants contestataires aux États-Unis, et pose la question de l’avenir de la liberté d’expression dans les campus américains. x eugénie st-pierre Éditrice Actualités

société

OPINION

societe@delitfrancais.com

Pop : Éclater l’enseignement sélectif

Des cours gratuits proposés par l'UPop Montréal.

Pourquoi notre éducation supérieure devrait-elle se cloisonner à l’apprentissage d’une seule discipline, de nos 18 à nos 25 ans? Comment se fait-il qu’il faille payer et s’investir à temps plein ou partiel pour se renseigner, discuter, débattre en société? À l’heure où le président américain tente d’étouffer la science pour en balancer les cendres sous le tapis, des chercheur·se·s bénévoles et passionné·e·s continuent de solidifier les bâtisses de notre démocratie avec le ciment de leurs questions, hypothèses, découvertes et critiques. Ils·elles s’appliquent à partager des cours compréhensibles et accessibles pour nous tous, acteur·rice·s de notre démocratie.

Créer une société vivante

UPop Montréal, créée en 2010, est un organisme à but non lucratif qui s’inspire du mouvement alternatif des universités populaires européennes. Sa mission est de rendre le savoir accessible, en créant des lieux de rencontre, de réflexion et de partage des connaissances, le tout dans des espaces conviviaux, tels que des cafés et librairies. L’UPop soulève le couvercle de questions socialement vives : des objets de débats et d’incertitudes qui invitent les gens à enquêter sur leur quotidien de façon interdisciplinaire. « La gestion des déchets est une question socialement vive », soutient Blandine, le micro en main, éclairée par un projecteur d’appoint dans le Café les Oubliettes près du métro Beaubien. Postdoctorante en éducation à l’écocivisme, la chercheuse présente à une quarantaine de participant·e·s le deuxième panel de son cours : « Décoloniser la gestion des déchets ».

L’intervention de Blandine est suivie d’une heure de discussion ouverte où le micro chemine entre les mains des différent·e·s participant·e·s, une « petite communauté éphémère », peuton lire sur le site, composée de personnes de tous âges et origines. Ici, les gens viennent et reviennent à chacune des quatre séances du cours organisé par Blandine. Les cours proposés ne

« Au-delà des droits et des devoirs du ou de la citoyen·ne, l’éducation est un muscle d’empathie et d’émerveillement pour tout ce qui nous entoure au quotidien »

présentent pas un savoir tout clé en main : le propre d’une question vive est qu’elle n’a pas de solution évidente, ne suit ni une théorie prescrite ni un activisme particulier. Un angle de recherche est une prise de position, surtout quand il s’agit d’en faire une histoire ludique pour enseigner à des novices. Il s’agit avant tout d’une proposition, qui est ensuite enrichie par les débats de groupe. On se rend alors compte qu’il y a dans ce même café des professionnel·le·s du milieu, des enseignant·e·s, des gens qui travaillent pour la ville ou qui partagent leur expérience personnelle. On peut lire sur le manifeste de l’UPop : « Les personnes présentes seront des peintres, des plombiers, des sculptrices, des charpentiers, des informaticiennes. Peut-être bien

« C’est l’esprit critique du citoyen qu’elle veut stimuler plutôt qu’enseigner une technique ou une théorie »

des astronomes, des architectes, des musiciennes, des poètes. Des libraires, des typographes, des flâneurs. Nous aurons besoin de beaucoup de flâneurs. Beaucoup. »

Des chercheur·se·s engagé·e·s

À l’hiver 2025, la programmation annonce six thèmes présentés chacun par un·e chercheur·se qui décline sa recherche sous ses différentes facettes lors de deux à quatre rencontres. Les présentateur·rice·s bénévoles, sont conscient·e·s que la recherche ne doit pas être choyée et noyée dans une pile d’articles scientifiques, et que le savoir n’a de portée que si reçu par un·e citoyen·ne. Blandine explique qu’elle a contacté l’UPop pour proposer son cours quand elle est arrivée au Canada l’année dernière. Elle mène une recherche transculturelle en Corse, au Cameroun, et au Québec. Même si elle venait à enseigner dans un contexte universitaire traditionnel, c’est l’esprit critique du citoyen qu’elle veut stimuler plutôt qu’enseigner

une technique ou une théorie : « J'aimerais enseigner aux professionnels, aux ingénieurs de l’environnement. Je pense qu'on devrait les aider à travailler leur propre rapport à l'environnement pour voir des répercussions positives sur leur travail. » Lors de son cours sur la gestion des déchets, elle a apporté une valise entière de livres qui ont nourri sa recherche. Elle les dispose sur une table du café pour que les participant·e·s puissent les regarder, voire les emprunter.

Ouvrir notre troisième oeil

Une question socialement vive donne l’occasion d’enquêter sur son quotidien et d’aiguiser un regard sur la réalité de nos rues, de nos voisin·e·s, du contenu sur notre flux en ligne, des aliments que l’on mange. C’est ce qui peut manquer à l’université, qui nous apprend des cas pratiques et des théories du 20e siècle alors que le 21e siècle continue de se dérouler, qu’on y participe activement ou non. Blandine soulève que « 60 à

80% des apprentissages se font en dehors des institutions ». Rien qu’en assistant à l’intervention engagée de Blandine, le jet d’ordures dans la rue, l’emballage de tofu jeté après la préparation d’un repas et le passage du camion poubelle le lundi matin peuvent être perçus différemment. L'œil est aiguisé sur le présent parce qu’il a compris le passé : la recherche est contextualisée dans l’Histoire et les définitions de ses termes clés. Par exemple, Blandine brosse le portrait du déchet dans son contexte sociohistorique, en comparant des sociétés, la représentation du déchet pour les pauvres et les riches, sa symbolique, et se concentre ensuite sur le présent et la façon dont il est abordé aujourd’hui. Elle compare sa place dans nos rues et dans les rues du Cameroun et de Corse, où elle a aussi mené sa recherche. Blandine mentionne la façon dont les objets ont remplacé les mots dans les déclarations d’amour, d’amitié, de félicitations : on offre des cadeaux plutôt que de parler, ce qui participe à une consommation démesurée.

Une organisation qui reflète la mission

Au sein de l’UPop, il n’y a pas de recteur·rice ni d’administration : tous les membres du collectif bénévole proposent des chercheur·se·s à contacter et reçoivent les propositions de chercheur·se·s enthousiastes. La mission de l’UPop ne s’arrête d’ailleurs pas à l’organisation des rencontres : les séances sont publiées sur leur site sous forme de balados ou de vidéos. « On fait avec ce qu’on a! », s’enthousiasme Alex, membre du collectif organisationnel. Un pot est placé à la fin de la séance pour amasser des dons qui servent au bon fonctionnement de l’UPop, comme l’achat de micros-cravates pour enregistrer les prochaine séances.

Dans les universités classiques, des conférences ouvertes au public rendent accessibles des angles d’actualité aux citoyen·ne·s – souvent les étudiant·e·s de l’université – dans tous les départements. Au-delà des droits et des devoirs du ou de la citoyen·ne, l’éducation est un muscle d’empathie et d’émerveillement pour tout ce qui nous entoure au quotidien. x ANOUCHKA DEBIONNE Contributrice

Une année de plus, mais toujours pas plus certaine

Choisir

entre études, travail, voyage ou tout ce dont on rêve.

Jeanne Marengère Éditrice Opinion

Hier, je célébrais mon anniversaire. Aujourd’hui, je suis une année plus vieille, et une année plus proche de la fin. Malgré tout, je vois cette nouvelle année comme un nouveau début. Cette année marque aussi la fin d’un chapitre important, avec ma remise de diplôme qui arrive à grands pas. Bien que je tente de me rassurer et de rester optimiste face au futur, ça reste une période d’instabilité, d’incertitude, et je ne sais à quoi m’attendre des mois qui viendront.

On parle souvent de la vingtaine comme des plus belles années d’une vie, d’une ère de liberté teintée par la frivolité et la légèreté d’esprit. On en parle comme d’une période d’exploration de soi. On souligne ces soirées qui ne finissent jamais, ces départs en voyage sur un coup de tête, cette liberté intarissable. Et quelque part, il y a du vrai dans ce portrait de la vingtaine. Mais, on parle beaucoup moins souvent du vertige que cette période peut impliquer, surtout vers la fin des études. Ce moment étrange où les repères tombent un à un, où les échéances changent de nature. Ce ne sont plus des devoirs à remettre ou de la matière à apprendre par cœur, mais plutôt des candidatures à envoyer, des décisions à prendre, et des portes qui se ferment parfois avant même qu’on ait pu les pousser.

Depuis que je suis toute jeune, les différentes étapes de la vie étaient relativement balisées : l’école primaire, le secondaire, le cégep, puis l’université. On avançait tous ensemble à travers ces étapes

cesserons leurs études, certains poursuivront des études universitaires de deuxième cycle. Certains travailleront dans le champ professionnel auquel ils ont dédié leurs études. D’autres changeront complètement de milieu. Il n’y a plus de guide : nous sommes, plus que jamais, libres. Cette liberté, bien qu’elle ait une part de beauté, est profondément angoissante — du moins, pour moi.

peur de se tromper. Détenteurs de baccalauréats, nous espérons pouvoir faire ce que nous désirons, mais rien n’est si simple. Un dilemme se présente à moi et à tous ceux qui graduent : poursuivre ses études, entrer sur le marché du travail ou voyager, lâcher tout pour voir le monde? Faire une maîtrise, accepter n’importe quel emploi en attendant, prendre une année de pause, déménager loin d’ici, rester? Chaque option semble valide. Et chaque option semble risquée. Chaque option a une part de bien, mais peu importe ce qu’on choisit, des sacrifices devront être faits.

les jobs étudiants. On m’avait dit que ça paierait. Pourtant, tous les emplois qui semblent intéressants exigent souvent plusieurs années d’expérience ou des qualifications qu’aucun jeune diplomé ne peut espérer avoir. Comment peut-on commencer au bas de l’échelle si ce bas est lui-même inatteignable? Comment puis-je prouver que j’en vaux la peine?

cas actuellement, et on ne m’a pas assez souvent dit que c’était normal de se tromper, de se questionner, d’angoisser face au futur.

Ajoutons à mes angoisses un marché du travail extrêmement compétitif qui n’aide en rien.

« Autour de moi, plusieurs amis vivent la même chose : une sensation d’être suspendus dans les airs, entre deux mondes, celui de la vie académique et l’autre de la vie professionnelle, à la fois pressés d’agir et paralysés par la peur de se tromper »

préétablies, ce calendrier commun. Notre vie était dictée par un rythme que l’on partageait tous plus ou moins, qu’on suivait tous. Et maintenant? Il n’y a plus de sentier battu. Certains d’entre nous

J’ai 23 ans. Je suis jeune. C’est ce qu’on me répète souvent. Mais pourquoi, alors, ai-je l’impression d’être en retard? Pourquoi est-ce que chaque jour passé à ne pas « avancer » me semble perdu? Ce sentiment, je sais que je ne suis pas seule à le ressentir. Autour de moi, plusieurs amis vivent la même chose : une sensation d’être suspendus dans les airs, entre deux mondes, celui de la vie académique et l’autre de la vie professionnelle, à la fois pressés d’agir et paralysés par la

Trouver un emploi à Montréal en ce moment, ce n’est pas une mince affaire. Même avec un baccalauréat en main, même en étant bilingue, même en ayant fait tout ce qu’il fallait. Les stages, le bénévolat,

Tout ce qu’il reste à faire, c’est se comparer. Comment peut-on l’éviter? On se compare à ceux et celles qui ont obtenu la maîtrise de leurs rêves, qui partent en Europe vivre leurs ambitions, qui démarrent un projet, qui semblent avoir trouvé leur voie. Une part de moi est heureuse pour eux, mais il est quasi impossible d’éviter de ressentir un peu de jalousie. Je tente de me convaincre que chaque parcours est unique, que ce n’est pas une course. Et surtout, que même ceux qui semblent les plus confiants ont aussi des doutes, des échecs et des questionnements.

Le plus important, à mon avis, c’est d’apprendre à normaliser l’incertitude. À se dire que c’est pas si mal de ne pas savoir tout de suite. Qu’il est acceptable de prendre une pause, de réfléchir, de se tromper de chemin pour mieux avancer par après. Que de faire un choix maintenant ne signifie pas se condamner à jamais à cette décision. C’est mon

On a grandi dans un monde qui valorise la productivité, la performance, la rapidité. Ce que j’ai envie de dire aujourd’hui, c’est que ce qui demande le plus de courage, c’est de ralentir, de se poser les questions, de prendre le temps de se demander ce qu’on veut vraiment. J’ai eu envie moi aussi de sauter immédiatement vers la maîtrise, parce que c’était un choix qui impliquait peu de remise en question, peu de changement dans mes habitudes. Il aurait été bien plus facile pour mon esprit de continuer dans la lignée où j’évolue déjà, mais il est bien plus courageux que je me pose pour réfléchir à ce que je désire vraiment. Bien que cela puisse donner l’impression de stagner, c’est un travail qui représente largement plus pour mon futur.

Je ne sais pas exactement où je serai dans six mois. Peut-être ici, peutêtre ailleurs. Peut-être à la maîtrise. Peut-être en plein changement de domaine — pas parce que je n’aime pas ce que je fais, mais parce que ça fait longtemps que je me suis demandé si j’aimais vraiment ce que je faisais. Peut-être que je serai encore à la recherche de ce qui me passionne réellement. Et honnêtement, ce n’est pas aussi dramatique qu’on nous le fait croire. x

BIEN-ÊTRE

bienetre@delitfrancais.com

24 heures sans téléphone

L’équipe du Délit relève un défi de taille.

Quelques membres de l’équipe du Délit ont relevé un défi de taille : 24 heures sans leur téléphone. Une journée entière sans musique, réseaux sociaux et même sans textos. Génération Z accro à notre téléphone, nous commençons à en avoir marre d’être dépendant d’un accessoire qui ne fait que voler notre temps, qui réduit notre habilité à nous concentrer, et qui augmente notre anxiété. Les règles du jeu étaient simples : déposer son cellulaire dans les locaux du journal, ne pas le récupérer pendant 24 heures et essayer d’utiliser son ordinateur le moins possible pour texter ses amis et sa famille. Alors, comment les participants ont-ils vécu cette trêve?

Les participant·e·s

Layla : Éditrice Bien-être

Juliette : Coordinatrice de la Correction

Béatrice : Éditrice Culture

Vincent : Rédacteur en Chef

Malo : Coordonnateur de la Correction

Jeanne : Éditrice Opinion

Pourquoi?

Le projet est venu d’un remue-méninge de toute l’équipe. Une idée banale s’est transformée en un réel défi. Semaine après semaine, l'équipe mentionnait l'idée de passer un 24h sans son téléphone, mais personne n'avait réellement la motivation de le relever. Obligations, examens, etc. : toutes les excuses étaient bonnes pour repousser la date. Mais pourquoi certains membres de l’équipe voulaient-ils tout de

ter sur son téléphone pour des choses banales (Maps, Gmail) constamment, sans réel besoin de le faire. Du côté de Vincent, son téléphone était une source constante d’anxiété, donc, pour lui, l’idée de se déconnecter lui paraissait un soulagement possible. Il trouvait que son téléphone et surtout les réseaux sociaux étaient un poids pour lui, notamment la charge mentale nécessaire pour répondre à des textos toute la journée. Pour Jeanne, c’était un simple défi pour se prouver à elle-

« La réponse est simple : nous sommes accros à nos téléphones et nous en sommes conscients »

même participer à ce défi? La réponse est simple : nous sommes accros à nos téléphones et nous en sommes conscients. Au sein de nos conversations, la dépendance de notre génération à nos appareils était un fait que personne ne niait. Béatrice voulait se prouver à elle-même qu’elle pouvait passer 24 heures sans son téléphone. Juliette voulait arrêter de comp-

même qu’elle en était capable. Et pour moi? Toutes ces raisons combinées, car je suis sans cesse sur mon téléphone pour aucune bonne raison, et je rêve de m’en déconnecter sans me sentir démunie.

Mais comment va-t-on faire?

Avant même de relever ce défi, plusieurs appréhensions se sont

manifestées chez les joueurs. L’appréhension principale : comment vais-je me réveiller à l’heure? Une appréhension banale, mais pertinente. De nos jours, tout se retrouve sur le téléphone : Google Maps, la musique, la carte bancaire. Google Maps était une source d'inquiétude partagée par toute l'équipe, car nous sommes très dépendants de cette application pour nous dépanner dans nos trajets. Sans cela, il faut aller à l'arrêt de bus et attendre sans savoir combien de temps ou planifier son trajet sur son ordinateur en espérant que ni le bus ni le métro soient en retard. Mais ensuite, quel est le pire qui puisse arriver? Attendre 5-10 minutes de plus que d’habitude. Une appréhension qui n’a pas été soulevée, contrairement à ce qu’on aurait pu croire, est celle des réseaux sociaux. Des six membres de l’équipe ayant tenté le défi, personne n’a mentionné avoir peur de manquer quelque chose d'important sur les réseaux. Pour une génération si accro aux réseaux sociaux, il semble donc que cette dépendance soit ancrée dans un simple automatisme plutôt que par pur intérêt pour ces plateformes. 24 heures plus tard

Le défi enfin terminé, comment se sent l’équipe? Les participants ont-ils ressenti de l’anxiété sans leur téléphone ou, au contraire, en sont-ils ressorti indifférents? Une impression partagée par l’équipe était celle d’avoir perdu son téléphone. En effet, nous sommes tellement habitués à l’avoir constamment sur nous que, lorsqu'on le cherche dans

nos poches et qu’on ne le trouve pas, un sentiment d’anxiété nous envahit. En parallèle, nous avons aussi ressenti une impression de liberté après quelques heures sans téléphone. Ne pas avoir de téléphone, c’est aussi synonyme d'être déconnecté du reste du monde et de vivre dans le moment présent. Vincent en témoigne : « Quand on n’a pas de téléphone, on se libère de cette charge mentale liée aux textos, car on ne peut tout simplement pas y répondre. Ça m’a

c'était plutôt l'inverse : j'étais stressée de ne pas l'avoir, car je me disais que, bientôt, je le retrouverais et que j'aurais beaucoup de messages auxquels répondre. » Cela témoigne que ce défi a soulevé des expériences uniques pour chacun. Pour Jeanne et Malo, le défi n'a pas été très difficile, seuls les sentiments de chercher son téléphone ou de vouloir écouter de la musique se sont manifestés occasionnellement.

Alors, on refait ça?

Conclusion : tout le monde a aimé ce défi et serait prêt à le refaire pour une plus longue durée. L’expérience m'a révélé que j’étais accro à mon téléphone tout simplement parce que j’y avais toujours accès, mais que, sans celui-ci, je suis moins distraite et j’apprécie plus les petits moments. De même pour Béatrice, qui aimerait faire un été sans réseaux sociaux, pour en avoir l’expérience la plus complète possible. Pour Juliette, ce défi lui a montré qu’elle dépend beaucoup trop de son téléphone lors de moments où elle n’en a pas besoin, par simple automatisme. Vincent a adoré le défi, mais souligne que c'est la courte durée de que 24 heures qui l'a rendu à la fois intéressant et excitant. Il justifie la facilité du défi par sa plani-

« Pour une génération si accro aux réseaux sociaux, il semble donc que cette dépendance soit ancrée dans un simple automatisme que par pur intérêt pour les plateformes »

fait énormément de bien. C’était très agréable, car le soir, tu peux vraiment profiter de l’instant présent. » J’ai moi aussi trouvé que, sans téléphone, le temps semblait passer plus lentement. En tant que génération hyperconnectée, nous ne nous laissons pas le temps de nous ennuyer. Il y a beaucoup de plateformes de divertissements pour échapper à l’ennui. Sans téléphone, je n’avais pas le choix de vivre l'ennui, et même si c’était inconfortable, j’ai aimé l’expérience, car l’ennui nous permet d’apprécier les moments palpitants de la vie et de faire autres choses. Pour Béatrice, au contraire, le fait de ne pas avoir son téléphone était surtout anxiogène : « Étant donné que cela ne durait que 24 heures,

fication : texter les copains avant, planifier ses remises, ses sorties. Malgré tout cela, Vincent aimerait aussi faire ce défi pour une durée indéterminée, sans organisation, afin de voir les réelles répercussions d’une vie déconnectée. Pour Malo, le défi ne s'est pas avéré difficile, ça ne faisait pas vraiment changement de son quotidien. Finalement, pour Jeanne, ce défi lui a permis d'être plus consciente de l’utilisation de son téléphone à des fins pratiques, pas par simple automatisme pour combler l’ennui. Alors, on se revoit la session prochaine pour une semaine sans téléphone? x

LAYLA LAMRANI Éditrice Bien-Être

Manie ou TOC?

Comprendre les troubles obsessionnels compulsifs pour moins les subir.

adèle doat

Éditrice Bien-être

La vie d’un étudiant est loin d’être de tout repos. Les sources d’anxiété sont aussi nombreuses que les tâches à accomplir et chacun adopte ses propres stratégies pour y faire face. Si certains préfèrent la

quelque chose qui était contaminé? ». Ces obsessions peuvent aussi se présenter sous la forme « d’images récurrentes et intrusives » qui s’imposent à l’esprit.

Les compulsions sont « des comportements répétitifs qui visent à évincer les obsessions et réduire la détresse qu’elles pro -

méditation et le yoga, d’autres se rassurent grâce à leur routine et à certaines manies. Néanmoins, il arrive que nos habitudes deviennent envahissantes, au point d’être chronophages et d’alourdir notre charge mentale plutôt que la soulager. Vérifier une dizaine de fois que son réveil est bien programmé, s’assurer une fois, puis trois fois, que le four est bien éteint… À partir de quel moment peut-on parler de troubles obsessionnels compulsifs (TOC)?

Catherine Courtois-Ouellet, psychologue spécialisée en TOC à l’Institut Allan Memorial du Centre Universitaire de Santé de McGill (CUSM) démystifie ce problème de santé mentale et explique en quoi il se différencie d’une simple manie.

Obsessions et compulsions

Selon la psychologue, les TOCs se manifestent par la présence d’obsessions ou de compulsions, même si en général les deux vont de pair. Les obsessions sont « des pensées intrusives qui surviennent à notre esprit alors qu’on ne souhaite pas les avoir » et se traduisent souvent en doutes. Elle donne un exemple : « Est-ce que j’ai touché

Plus le TOC prend de la place dans notre vie, plus il est sérieux. « Pour être capable de poser un diagnostic de troubles obsessionnels compulsifs, il faut que les obsessions, les compulsions, prennent au moins une heure dans la journée de la personne, créent une interférence importante dans son fonctionnement ou entraînent une détresse significative », précise la psychologue.

D’après elle, un mélange de facteurs mène à l’apparition d’un TOC, même si les causes ne sont pas encore bien connues. D’un côté, il y a un aspect génétique et neurobiologique inhérent à la personne, de l’autre, des facteurs extrinsèques peuvent exacerber une fragilité préexistante à la suite d’événements de vie angoissants : la perte d’un être cher, la transition de l’adolescence à l’âge adulte… Cela explique pourquoi l’âge typique d’apparition d’un TOC est 19 ans, au début de l’âge adulte. Étant fortement influencé par le contexte, le TOC ne relève pas d’un trouble de la personnalité, mais est plutôt associé à un problème de croyance : « la personne avec le TOC fait trop confiance à son imaginaire, à défaut de faire confiance à son bon sens et à la réalité. »

Reprendre le contrôle

voquent ». Elles agissent ainsi comme mécanisme de protection : « Par exemple, on peut se laver les mains à répétition pour s’assurer de ne pas être contaminé ou de ne pas contaminer les autres. » Ces compulsions ne sont pas toujours visibles. Elles peuvent également se faire mentalement, comme lorsqu’une personne « répète une série de chiffres pour empêcher qu’un malheur ne survienne aux gens qu’elle aime » ou lorsque l’« on se remémore le déroulement des évènements de la journée pour s’assurer que tout est sans risque ». Contrairement aux manies, à savoir des habitudes anodines, les TOCs peuvent avoir des répercussions graves sur ceux qui en souffrent. Si beaucoup trouvent du réconfort dans des rituels sans grande incidence sur leur quotidien, sommes-nous tous susceptibles de développer des TOCs aux conséquences plus néfastes?

Un problème de croyance

La psychologue explique que les symptômes du TOC se présentent sur un spectre et présentent différents degrés de sévérité. La pensée superstitieuse peut ainsi être une tendance moins sévère de TOC.

de notions issues de la thérapie d’acceptation et d’engagement (ACT) à l’EPR peut enrichir cette approche en aidant la personne à développer une nouvelle relation avec ses pensées intrusives et ses émotions difficiles. Plutôt que de lutter contre les obsessions ou de chercher à réduire l’anxiété à tout prix, l’ACT encourage à reconnaître ces expériences comme passagères et à rediriger l’énergie

«

Vivre avec des TOCs sévères peut devenir très contraignant au quotidien. « Peut-être que le TOC va pousser la personne à ne plus vouloir quitter son domicile, ou à s’isoler pour différentes raisons », illustre la psychologue. La personne atteinte de TOC peut même éviter la présence de certaines personnes ou situations qui sont liées à ses obsessions, de peur de causer du tort. Cela peut limiter les choix en matière d’emploi ou dans la sphère privée, ainsi que rendre plus difficile l’entrée dans une relation amoureuse. Mais alors, est-il possible d’atténuer les conséquences négatives des TOCs?

« Les compulsions sont une illusion de contrôle parce qu’elles reflètent des comportements qui n’ont pas d’incidence réelle », observe la psychologue. Finalement, elles représentent une perte de temps et amènent le TOC à avoir le contrôle sur nous. Toutefois, il est possible de retrouver notre liberté d’action via différentes thérapies. L’une d’entre elles, nommée la thérapie d’exposition et de prévention de la réponse (EPR), consiste à s’exposer à nos peurs sans faire les compulsions. Il s’agit donc d’apprendre à tolérer les situations qui donnent naissance à nos obsessions ainsi que l’anxiété qui en découle. L’ajout

plutôt que sur l’anxiété. Selon cette approche, les obsessions ne proviennent pas d’une hyperactivation de l’anxiété, mais plutôt d’une confusion entre imagination et réalité. La TCC-I aide ainsi le patient à remettre en question les inférences erronées à l’origine de ses obsessions et à reconstruire une perception des situations redoutées qui est plus juste et ancrée dans le ici et maintenant.

Catherine Courtois-Ouellet, psychologue

vers des actions alignées avec ses valeurs. Une autre approche complémentaire, la thérapie cognitive comportementale basée sur les inférences (TCC-I), se concentre sur la manière dont les obsessions émergent, en mettant l’accent sur les processus de raisonnement

Bien qu’il soit possible que le TOC ne disparaisse pas entièrement pour certains, il peut perdre de son emprise et devenir plus gérable au quotidien, jusqu’à s’apparenter davantage à une habitude intrusive ou une fragilité plutôt qu’à une source majeure de détresse. x

la collecte gratuite de meubles à domicile

culture

culture@delitfrancais.com cinéma

Le combat invisible de Masafer Yatta

No Other Land : une histoire d’injustice et de résilience.

Le générique défile ; mes amis et moi sommes cloués à nos sièges, incapables de nous lever ou de nous regarder. En essuyant nos larmes, nous sommes restés assis plusieurs minutes en silence. Pendant 90 minutes, nous avons assisté à une violence inexplicable et injustifiable. Une violence sans logique, sans précédent. Mais surtout, une violence sournoise et vicieuse.

- dulm - Injustice

No Other Land , réalisé par un collectif palestino-israélien, regroupe le travail de Basel Adra, un activiste palestinien qui, depuis 2019, filme les opérations extrêmes d’expulsion menées par l’occupation israélienne dans son village, Masafer Yatta, situé en Cisjordanie.

Je ne crois pas nécessaire d’étaler le malheur des villageois de Masafer Yatta. La destruction constante de leurs maisons, de leurs écoles, de leurs poulaillers, de leurs sources d'eau, de leur village et de leur peuple, montrée dans ce long-métrage, n’a pas pour but de susciter la pitié. Ce qui est montré dans ce documentaire, c’est plutôt la tentative de Basel Adra, un jeune Palestinien coréalisateur de ce long métrage, de documenter sa réalité afin de justifier son existence. Comme l’exprime si bien un homme plus âgé dès le début du film, l'État israélien tente de réduire le peuple palestinien à des « étrangers sur leur propre terre ( tdlr ) ». Ce sentiment d’aliénation qui émerge dans l’esprit des villageois est exactement ce que Basel cherche à démontrer. Une existence constamment remise en question par des déplacements forcés, mais qui persiste néanmoins grâce à une force et un courage inédits.

de Masafer Yatta, c’est « ( sabr ) ». Traduit par « patience » en français, ce mot n’a pourtant pas tout à fait la même signification. Contrairement au français, il n’évoque pas la passivité ; il ne s’agit pas d’attendre ou de tolérer, mais d’avoir foi en quelque chose de plus grand que soi, tout en persistant dans sa lutte pour ce que l’on sait juste.

C’est cette qualité, qui réside dans l’âme des petits comme des grands, qui permet à Masafer Yatta de subsister. Chaque semaine, une nouvelle demeure est détruite. Chaque semaine, les villageois se confrontent aux soldats israéliens lourdement armés. Ceux qui se retrouvent sans abri se réfugient dans des grottes, et, dès qu’un certain calme re -

« Une histoire de survie se dessine, une histoire qui défie un système colonial et abusif, en n’utilisant que la patience, le courage et, surtout, الصبر ( al-sabr ) »

- sabr - Patience

Cette force, je ne saurais pas vous la décrire en français ; elle dépasse la portée linguistique de ce mot. Pour moi, la meilleure façon d’illustrer la résilience et le courage des villageois

tombe, ils se remettent tous à construire une nouvelle maison. L’armée israélienne revient alors, et sous prétexte d'une absence de permis de construction, elle détruit les chantiers érigés sur les terres palestiniennes. Ce mode de vie cyclique est entravé par

le délit · mercredi 26 mars 2025 · delitfrancais.com

protection prévalent. Malgré son soutien à Basel, il demeure privilégié. Il côtoie l'injustice infligée par son propre régime, il en est témoin, mais il ne pourra jamais pleinement comprendre la souffrance des Palestiniens, car il n'en fera jamais l'expérience de façon totale.

L'illusion du statu quo

des événements qui brisent les cœurs. Des mères perdent leurs enfants, des fils voient leurs parents emprisonnés, et pourtant, malgré les agressions coloniales sans cesse récidivées, le village continue d’exister. Une histoire de survie se dessine, une histoire qui défie un système colonial et abusif, en n’utilisant que la patience, le courage et, surtout, ( al-sabr ).

habitants subissent un système d'apartheid impitoyable. Leurs

Malgré les débats identitaires qui entourent ce documentaire, son véritable exploit réside dans la remise en question de tous les status quo imposés par l’image médiatique de ce système d’apartheid. En mettant en scène deux jeunes cinéastes, qui n’auraient jamais dû se croiser ni s’apprécier, le film défie un système de ségrégation et de discrimination profondément enraciné. Plus loin encore, il s’attaque à l’idée même de la vision selon laquelle le génocide n’aurait débuté qu’après l’attaque du 7 octobre 2023, dans un but de légitime défense. Il rejette ce mensonge, cette tentative de dissimuler la réalité : celle d’un peuple qui, depuis la Nakba qui a eu lieu il y

- qua - Pouvoir

Ce documentaire a gagné en notoriété grâce au fameux discours à la 97 e cérémonie des Oscars. Les réactions qu'il a suscitées furent diverses, mais l'identité binaire de l'équipe de production a souvent été mise en lumière, tantôt saluée, tantôt critiquée. Portée par les médias, l’histoire de l’amitié entre deux hommes, l’un de chaque côté du conflit, a pris des airs de tragédie à la Roméo et Juliette. Pourtant, ce documentaire s’efforce précisément de déconstruire cette image médiatique simpliste. En effet, il remet en question l’idée d’une relation égalitaire entre les protagonistes, une vision souvent véhiculée par les médias, qui ne reflète en rien la réalité complexe du conflit. Pour moi, il incarne parfaitement les relations de pouvoir sur un territoire occupé. Il est crucial de saisir qu'en Palestine, la liberté de vivre est une illusion. Les

« Malgré les débats identitaires qui entourent ce documentaire, son véritable exploit réside dans la remise en question de tous les statu quo imposés par l’image médiatique de ce système d’apartheid »

déplacements sont étroitement contrôlés, leurs besoins fondamentaux dépendent de l’État colonial israélien. Bien que leurs diplômes témoignent de leurs compétences, les opportunités d'emploi sont rares ; ils sont réduits à une main-d'œuvre exploitée, notamment dans le secteur de la construction.

À la lumière de cette dynamique raciste, il devient évident que, pour créer et diffuser un tel documentaire, l'appui d'Israéliens opposés à leur régime s'avère essentiel. Même Yuval Abraham, coréalisateur, qui se présente comme un activiste israélien, fait constamment l'objet de remises en question de la part des villageois. « C'est l'heure de rentrer chez toi », lui dit Basel chaque soir. Il monte dans sa voiture, arborant une plaque d'immatriculation qui lui garantit une certaine sécurité, et rentre chez lui, un chez-soi où la certitude et la

a 76 ans, résiste inlassablement à une entité coloniale.Ce documentaire (qui n’a toujours pas de distributeur américain) réussit sa mission qui consiste à briser un narratif tordu et raciste, en exposant au grand jour les tactiques injustes du régime israélien. À travers son regard courageux, il fait naître une vérité que certains tentent d’effacer, mais que le monde ne peut plus ignorer.

Malgré les acclamations et les prix, Basel Adra reste une cible du régime israélien. Le 24 mars dernier, il aurait été lynché par un groupe de colons israéliens, avant d'être kidnappé au moment de son déplacement vers l'hôpital. Cette agression témoigne de l'acharnement et de la violence atroce auxquels l'État colonial israélien peut recourir afin de censurer tout message de libération palestinienne. x

camélia bakouri

Coordonnatrice Réseaux Sociaux

milan mccarthy

Contributeur

Comté, comté et comté. Oui, Vingt Dieux , le premier long métrage de la réalisatrice Louise Courvoisier, est un film qui trace les escapades d’un jeune adulte délinquant, Totone, incarné par Clément Faveau (son premier rôle à l’écran). Laissé à luimême, contraint de s’occuper de sa petite sœur sans travail fixe,

Aux portes de la Franche-Comté Critique de Vingt Dieux.

la région où elle a grandi, la Franche-Comté, située à l’Est de la France. Le paysage y est pittoresque, vallonné, brumeux et c’est là qu’on trouve l’essentiel de la production du fromage comté. Dans cette campagne auprès des vaches, elle réussit à évoquer cet air frais jusqu’aux salles de cinéma calfeutrées.

Pour les comédien·ne·s, le lieu est aussi familier. Le film re -

« Dans cette campagne auprès des vaches, elle [Louise Courvoisier] réussit à évoquer cet air frais jusqu’aux salles de cinéma calfeutrées »

il picole et commet des tas de bêtises. Finalement, ne serait-ce pas un film qu’on a déjà vu mille fois, démontrant ce passage à l’âge adulte rugueux rempli d’incertitude et de quête de soi? Pas si vite. Il y a aussi du fromage et l’accent jurassien.

Pour son premier long métrage, Louise Courvoisier a choisi

cinéma

pose sur un « casting sauvage », c’est-à-dire que la réalisatrice elle-même a parcouru la région à la recherche de ses acteur·rice·s. Nous sommes donc très loin des divas et des studios hollywoodiens. Les jeunes ne trichent pas sur leur âge et les vaches sont bel et bien laitières. Dans cette distribution, on ne trouve pas d’acteur·rice·s de formation, mais

plutôt des agriculteur·rice·s de métier : notre personnage principal, Clément Faveau, est issu de l’industrie volaillère.

À l’arrivée, une authenticité notable transpire de ce film. Prenons Maïwène Barthélémy, dans le rôle de l’agricultrice Marie-Lise, qui fait son entrée dans la vie de Totone, lui fournissant le lait nécessaire à la production du fromage. Parmi ses vaches, elle est très à l’aise. Devant la caméra, idem. À la fois bourrue et sensible, elle est d’un naturel convaincant dans son premier rôle au cinéma. D’ailleurs, elle poursuivait un brevet de technicien supérieur (BTS) en production animale dans un lycée agricole au moment du casting. Bien qu’inexpérimentée, une distinction de taille lui est attribuée : le 28 février, elle est récompensée avec le César de la meilleure révélation féminine. D’un tapis en foin jusqu’au tapis rouge.

Parfois, le réalisme est tel qu’on se demande si on ne serait pas face à un documentaire. Les fêtes de village, les ateliers fromagers, et les caves d’affinages ne ressemblent pas à des décors de tournage, mais à des lieux de vie et de travail. De plus, on en ap-

prend énormément sur la manufacture du comté : l’ingrédient clé pour la coagulation du lait cru (la présure), le temps de maturation d’un Comté d’appellation d’origine protégée (AOP) (il faut de la patience), et surtout comment arriver à transporter

Courvoisier réussit néanmoins à y apporter sa propre empreinte. Vingt Dieux dévoile les difficultés – parfois clichées – de la vie rurale, en ne s’appuyant toutefois pas trop sur une vision sombre. Cela reste un film d’aventure doux,

une roue entière de comté sur une petite mobylette (le jugement bien naïf de Totone !).

Si le thème des jeunes qui grandissent à la campagne a déjà été exploité souvent au cinéma, Louise

amusant et sensuel. Si vous cherchez un film pour accueillir les beaux jours de printemps, Vingt Dieux est un film rafraîchissant qui vaut le détour. Retrouvez-le en salle au Cinéma Beaubien et à la Cinémathèque Québécoise. x

Une approche trop tiède pour un sujet brûlant

béatrice poirier-pouliot

Éditrice Culture

e dernier film des sœurs

LDelphine et Muriel Coulin, Jouer avec le feu, s’attaque à un sujet brûlant d’actualité : la radicalisation d’un jeune homme au sein de l’extrême droite. Le long-métrage adopte une approche intimiste en suivant le parcours d’un père veuf incarné par un Vincent Lindon bouleversant, confronté à la dérive de

Critique de Jouer avec le feu.

mais être un témoin direct de l’endoctrinement de Fus (Benjamin Voisin). Ce parti pris narratif, bien que défendable, atténue la portée politique du récit : les antifascistes restent hors champ, les victimes de l’idéologie de Fus invisibles, et la violence qu’il perpétue, quasi inexistante à l’écran. C’est un film sur l’amour filial plus que sur la menace que représente l’extrême droite, et c’est là que le bât blesse.

« C’est un film sur l’amour filial plus que sur la menace que représente l’extrême droite, et c’est là que le bât blesse »

son fils aîné. Mais si l’ambition est louable, l’exécution laisse perplexe. Un drame familial avant tout

Plutôt que de documenter la radicalisation, le film en capte l’écho à travers le prisme familial. Si ce choix permet une plongée sensible dans la sidération et l’incompréhension du père, il frustre néanmoins par son refus d’aller au-delà de la sphère domestique. Tout comme Pierre, on ne peut qu’assembler des bribes, sans ja-

Une radicalisation hors champ

Ce n’est pas par manque d’expertise ou par prudence que les réalisatrices se contentent de suggérer la déchéance du fils aîné : des documentaires sur la résurgence des discours masculinistes et du fascisme, en France ou ailleurs, il y en a d’excellents, comme Generation Hate (2018), qui ne filtrent pas cette réalité à travers le tamis de la fiction. Non, pour les Coulin, il s’agit plutôt d’observer les répercussions au sein de la famille de ce soudain virage à

droite. Comment peut-on en arriver là? La réponse n’est jamais énoncée clairement. Pas par pudeur, mais parce qu’il n’y en a pas.

L’aveuglement involontaire du père est d’ailleurs évoqué subtilement à travers plusieurs scènes : lorsqu’il éteint la radio pile au moment où l’on aborde la désillusion politique des jeunes, ou quand il zappe sans un mot le téléjournal dénonçant la résurgence des rassemblements nazis pour se réfugier dans un match de foot. Ce n’est que lorsqu’il est déjà trop tard qu’il commence à s’opposer aux comportements de son fils. Sans condamner Pierre, le film pointe du doigt cet aveuglement, cette complaisance qui laisse le terrain libre aux idéologies toxiques. Et dans un monde où les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la diffusion de ces discours, cette mise en garde résonne avec une acuité troublante.

Entre retenue et insuffisance

Malgré le souci catégorique des sœurs Coulin d’éviter le manichéisme, elles proposent pourtant un scénario assez bancal : le fils ainé se révolte, s’embrigade, se radicalise. Quelques moments doucereux en famille. Fus est peut-être fasciste, mais il n’est pas un si mauvais garçon. Oh! Il se fait tabasser par des antifas à un rassemblement nazi. Pauvre lui. Estce ce qui le convaincra enfin qu’être nazi, c’est mal? Et non, il se venge en s’en prenant à ses persécuteurs. Il écope d’une sentence de 20 ans en prison. Vincent Lindon est triste. Générique de fin. Conclusion : le nazisme, ça craint. Le meurtre, c’est mal. Je n’avais pas besoin de visionner un film de 120 minutes pour l’apprendre.

Jouer avec le feu laisse une impression d’inabouti. La nuance, revendiquée par les réalisatrices, se transforme parfois en esquive.

Certes, on comprend que le but n’était pas d’humaniser Fus, mais de questionner jusqu’où l’amour parental peut survivre à l’horreur. Pourtant, en évacuant toute analyse approfondie de la radicalisation, le film semble contourner son propre sujet. S’intéresser aux relations familiales est une chose, mais quand le contexte implique le fascisme, peut-on vraiment se permettre de rester en surface? À vouloir éviter la démonstration frontale, Jouer avec le feu risque de minimiser l’ampleur du problème qu’il prétend observer. x

stu doré I le délit

Le brutalisme : appréciable ou détestable?

Critique du film The Brutalist de Brady Corbet.

layla lamrani

Éditrice Bien-Être

Le 2 mars dernier, le film The Brutalist (Le brutaliste) du réalisateur Brady Corbet a remporté trois Oscars : meilleur acteur pour Adrien Brody, meilleure musique de film ainsi que meilleure photographie. Avec ses 3 heures 45 minutes, entre le scandale d'intelligence artificielle et son choix audacieux d’un tournage en 70 mm, The Brutalist a su provoquer la discussion à Hollywood et marquer les esprits – ainsi que la saison des Oscars.

Renouveau à Hollywood

L’œuvre de Brady Corbet s’empare d’un sujet déjà largement traité à Hollywood, abordant le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et les migrations forcées qui ont suivi. Bien que The Brutalist n’innove pas en matière de récit, il apporte un angle inédit avec le thème du rêve américain. Le film raconte l’histoire de László Tóth, incarné par Adrien Brody, un architecte renommé d'origine juive hongroise, qui immigre à New York après la Seconde Guerre mondiale. Il travaille dans

architecture

HISTORIQUEMENT

un premier temps dans un magasin de meubles, puis dans les mines de charbon, avant de refaire son prestige dans l’architecture en adoptant le style brutaliste des années 1950. L'œuvre est divisée en deux parties, chacune correspondant à une tranche d’années. La première (19471952) offre un aperçu réel et brut de la réalité des immigrants des années 40 : de New York à Philadelphie, les tensions familiales, les banques alimentaires et la dépendance à l'héroïne sont tous des thèmes qui offrent un aperçu cru et sombre des réalités du « rêve américain ».

La deuxième partie (1953-1958) suit László Tóth dans son nouveau projet architectural : l’Institut Van Buren, financé par le riche homme d'affaires Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce). Ce dernier souhaite construire un centre communautaire à l’architecture grandiose en Pennsylvanie, en l’honneur de sa mère. Au fil des années, les retrouvailles familiales, les tensions professionnelles entre László et Harrison Lee, ainsi que les traumatismes passés se croisent et s’entrelacent. Cette deuxième partie met en lu-

Point

mière l'exceptionnelle performance d'Adrien Brody, qui incarne un homme déchiré entre ses ambitions de grandeur et son identité d'immigrant, un conflit qui entrave son intégration dans la société américaine. Entre les retrouvailles familiales, les difficultés liées à l'identité et les luttes personnelles, tant physiques qu’émotionnelles, les traumatismes et le désir de renouveau se mêlent et se confrontent tout au long de l’histoire.

D’entrée de jeu, la qualité cinématographique de The Brutalist est évidente. L’oeuvre a été filmée avec une caméra 70 mm, un choix que le directeur Brady Corbet justifie : « La meilleure façon d'accéder [aux années 1950] était de filmer quelque chose qui avait été conçu dans la même décennie (tdlr) ». Cette décision artistique s’avère un franc succès. Dès le premier plan, l’immersion est parfaite : le protagoniste est dans un train, en route vers ce que l’on croit être un camp de concentration. Mais dès l'ouverture des portes, un plan sublime révèle la Statue de la Liberté, symbole d'espoir pour les immigrants. Grâce au format 70

architecture

mm, nous sommes instantanément projetés dans l'atmosphère des années 50. Tout au long de l'œuvre, les plans statiques (mines de charbon, chantiers de construction, carrières de Carrare en Italie, maisons grandiose de Pennsylvanie, ou encore plans d'architecture illuminés) se dotent d’une dimension sublime grâce au style de caméra et au travail du cinématographe Lol Crawley. Composée par le compositeur Daniel Blumberg, la bande originale de The Brutalist est aussi une partie clé de sa réussite. Les 10 premières minutes du film sont accompagnées d’une musique ininterrompue, qui établit l'atmosphère pour le reste de l'œuvre.

Un prix mérité ?

Les qualités esthétiques du film ne l’ont pourtant pas exemptées de scandale. En effet, en janvier dernier, l’éditeur de The Brutalist Dávid Jancsó a révélé que les voix d’Adrien Brody (László) et de Felicity Jones (Erzsébet) avaient été modifiées avec l’intelligence artificielle afin de peaufiner l’accent hongrois dans quelques scènes. Si certains

sur ce style controversé

Origine post-Seconde Guerre mondiale : regain de popularité du style international (courant qui désire construire des bâtiments en rupture totale avec les traditions du passé) introduit par Le Corbusier. Nécessité de reconstruire rapidement l’Europe dévastée. Besoin urgent de logements à haute densité tels que l’Unité d’habitation du Corbusier à Marseille.

Deuxième phase du modernisme : le style international développé par le CIAM (Congrès international d’architecture moderne) est présenté comme la solution ultime pour reconstruire les villes après la guerre en Europe. Il devient également la nouvelle norme aux États-Unis avec l’apparition de hautes tours aux façades entièrement recouvertes de fenêtres en verre.

Remise en question par le Team 10 : dans les années 50, au Royaume-Uni, un groupe d’architectes dont font partie Alison et Peter Smithson décide de s’écarter des dogmes du CIAM.

→ Ils rejettent l’approche trop rigide et désincarnée du style international.

→ Ils revendiquent une architecture enracinée dans le réel et le quotidien.

→ Les Smithson ont pour volonté de retrouver l'élan créatif du mouvement moderniste des années 1920, perdu après la guerre. Contrairement à ce que l'on pense souvent, leur conception du brutalisme n'est pas radicalement opposée au modernisme.

Début du brutalisme: le premier projet précurseur du brutalisme fut l’école Hunstanton, conçue par les Smithson et construite en 1954. C’est un bâtiment aux finitions brutes et aux matériaux apparents qui se veut architecturalement honnête, c'est-à-dire qu’il ne dissimule pas les éléments structuraux par des ornements superflus. Par la suite, les Robin Hood Gardens sont construits à Londres en 1972. Ce projet résidentiel à haute densité met en avant l’effet massif du béton brut. Avec ses fenêtres en retrait et sa monumentalité, ce bâtiment est reconnu pour son architecture brutaliste révolutionnaire.

ÉLÉMENTS PRINCIPAUX

toscaneralaimongoIledélit

ont critiqué cet usage, arguant qu'il diminue le talent du jeu d'acteur, d'autres y simplement vu une campagne de diffamation avant la saison des Oscars. Bien que cela n'altère en rien le travail des acteurs ni la beauté du film, nombreux sont ceux qui sont restés perplexes lorsque Adrien Brody a remporté l'Oscar du meilleur acteur, considérant que d'autres nominés, dont la performance n'avait pas été enrichie par l'intelligence artificielle, l’auraient davantage mérité. x Ce film comporte des scènes de violence sexuelle.

EN THÉORIE

« La forme exprime l’usage » : ce principe fondateur hérité du modernisme incite les bâtiments brutalistes à répondre aux besoins concrets, pratiques, technologiques, sans décoration superflue ou références historiques.

Une réaction au modernisme lisse : si le brutalisme naît dans la continuité du modernisme, il s’en distingue par une esthétique plus rugueuse, texturée, radicale.

Pluralisme architectural : bien qu’il consiste en un style différent, le brutalisme n’a pas pour but d’effacer le modernisme. Au contraire, ils coexistent. Cette coexistence est particulièrement importante, car elle marque une période de pluralité des styles dans le milieu architectural.

Un nouveau départ idéologique : en se détachant progressivement du style international perçu comme trop rigide et abstrait, le brutalisme a pour volonté de renouer avec les idéaux des avant-gardes des années 1920. Il devient symbole d’espoir, d’engagement social et d’utopie du logement pour tous.

Un style avec une portée politique et sociale : l’architecture devient un outil de transformation du quotidien, en imaginant des structures qui permettent le vivre-ensemble. Logements collectifs, écoles, bibliothèques, bâtiments publics : l’idée est avant tout de rassembler.

APPRÉCIABLE OU DÉTESTABLE?

L’architecture brutaliste est particulièrement présente dans les institutions et les milieux académiques en Amérique du Nord. C’est d’ailleurs pour cela qu’elle n’est pas très populaire, souvent critiquée pour sa monumentalité peu accueillante, son aspect grisâtre qui ne motive pas à l’apprentissage et son manque d’humanité. Le béton brut, lorsqu’il n’est pas poli, se détériore rapidement et se dégrade avec le temps. La raison pour laquelle de nombreux bâtiments sur le campus de McGill sont brutalistes est simple : après la Seconde Guerre mondiale, on observe une explosion du nombre d’étudiants aux États-Unis et au Canada. Il y a donc un besoin urgent de bâtiments afin de donner des cours et faire de la recherche. Le brutalisme est une solution peu coûteuse.

Pourtant, il existe aussi des éléments positifs à ce style d’architecture mal-aimé. En effet, son côté modulaire est un réel atout. Ce type de bâtiment peut être modifié et étendu rapidement et facilement, pour s’adapter en fonction des besoins de la population. Je vous invite à regarder au-delà de ces surfaces grises et à prendre un moment pour observer le rythme, la symétrie, l’emplacement des fenêtres. De trouver peut-être un peu de réconfort dans la régularité de Leacock ou la bibliothèque McLennan. Asseyez-vous devant le bâtiment de l'AÉUM et appréciez la fantaisie de la façade, le jeu de fenêtres, l’alternance ludique entre béton et verre qui crée un rythme singulier. Pour moi, ce bâtiment subversif et surprenant représente l’essence même du brutalisme.

CRéation Littéraire

On écrit parce qu’on aime

On écrit parce qu’on aime … écrire! Aujourd’hui, c’est ma bile qui implose, on n’écrit ni pour soi ni pour autrui, on écrit parce qu’on aime tellement toutes les choses que l’on lit que c’est uniquement le mélange de toutes ces lectures qui nous pousse à faire le choix d’écrire. Au commencement, on créa le mot et son sens. C’est là que de toutes les entrailles enivrées, on s’exclama « Que l’harmonie soit ! », et l’harmonie fut. C’est l’humain que l’on déchaîne, les mots virevoltent et toutes les âmes se révoltent, car écrire c’est tellement beau qu’on écrit pour écrire, pour l’harmonie de tous les mots. Comme cent bols de soupe font une marmite, cent mots font un passage et dans ce passage, on perd sa boussole, noyée dans la soupe ; les mots forment un corps et à ce corps il y a deux yeux, et moi, c’est dans ces deux yeux que je me perds ; c’est comme un trou béant qui avale les mots, tranche la langue, rend muet ; et pourtant dans un regard des milliers de mots sont dits, et des regards, y’en a des douzaines qu’on échange, et on aimerait tellement que le corps comprenne mais il manque le mot, et sans mot pas d’harmonie, et sans harmonie on se perd dans les choses futiles jusqu’à ce qu’un jour, on lève le regard et on regarde la Lune parce que elle, elle ne disparaît jamais, elle est toujours là pour qu’on s’y perde les soirs où on devient bleu. Difficile d’imaginer Les chambres rouges sans sa trame sonore suffocante. Entendue en salle, elle vous prend à la gorge. Performée en direct, comme dimanche soir, elle devient presque physique : un grondement sourd, lancinant, qui pulse sous la peau, comme si l’angoisse avait trouvé sa fréquence. Une expérience à la fois troublante et captivante, qui prolonge l’impact du film bien au-delà de l’écran.

ivan gaspart

Contributeur

CRéation Littéraire

L’ONU, miroir du monde

Les Nations Unies à travers les yeux de la McGill Youth Advisory Delegation.

Harantxa jean Éditrice Culture