Bonne rentrée !

Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, et qui découvrent chaque jour un peu plus la vie universitaire, le journal que vous tenez dans vos mains est une belle introduction aux années qui vous attendent.

Depuis 1977, c’est-à-dire bientôt 50 ans, Le Délit est la voix de la communauté francophone de McGill. Tiré chaque semaine à 3 500 exemplaires et disponible gratuitement à l’entrée de tous les bâtiments de l’université et dans quelques cafés de Montréal, on s’adresse aux étudiants qui s’intéressent au monde qui les entourent.

Chaque semaine, Le Délit vous propose un bout de l’actualité du campus, de Montréal, ou du monde, qu’elle soit d’ordre associative, universitaire, culturelle ou encore politique. Parmi cette diversité des sujets, une chose ne changera jamais : notre attachement à la langue française. Parce que oui, Le Délit, c’est avant tout le bastion de la langue française à McGill, qui défend le droit des francophones à s’exprimer et à dialoguer comme bon leur semble.

Le dialogue, justement.

Dans son ambition de promouvoir un débat ouvert et équilibré sur le campus, Le Délit est ouvert chaque semaine aux contributions des étudiants : si vous souhaitez prendre la parole et vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur, et que vous pensez qu’il peut animer un débat, emparez vous d’un stylo, la sous-section Opinion est à vous! Antoine vous invite d’ailleurs à faire cela, en page 8 de cette édition.

Votre participation potentielle au journal ne se limite d’ailleurs pas à des articles d’opinion. Pour les journalistes en devenir qui étudient à McGill – qui ne propose d’ailleurs pas de formation en journalisme – Le Délit saura occuper ce rôle sur le campus. Un événement près de chez vous, une manifestation sur le campus, ou une nouvelle pièce de théâtre ? Contactez-nous, écrivez votre premier article, et entrez dans le monde de la presse!

L'équipe du Délit

Appel de candidatures

Les membres de la Société des publications du Daily (SPD), éditrice du McGill Daily et du Délit, sont cordialement invités à son Assemblée générale annuelle :

Le mercredi 1 octobre à 18h

Centre universitaire de McGill 3480 Rue McTavish, Salle 107

L’assemblée générale élira le conseil d’administration du SPD pour l’année 2025-2026.

Les membres du conseil de la SPD se rencontrent au moins une fois par mois pour discuter de l’administration du McGill Daily et du Délit, et ont l’occasion de se prononcer sur des décisions liées aux activités de la SPD.

Le rapport financier annuel et le rapport de l’expertecomptable sont disponibles au bureau de la SPD et tout membre peut, sur demande, obtenir une copie sans frais.

Questions? chair@dailypublications.org

RÉDACTION

3480 rue McTavish, bureau 107

Montréal (Québec) H3A 1B5

Téléphone : +1 514 398-6790

Rédacteur en chef rec@delitfrancais.com

Vincent Maraval

Actualités actualites@delitfrancais.com

Matthieu Juge

Eugénie St-Pierre

Vacant

Culture artsculture@delitfrancais.com

Vacant Vacant

Société societe@delitfrancais.com

Antoine Proulx

Vacant

Section Tournante bienetre@delitfrancais.com

Vacant

Vacant

Coordonnatrice de la production production@delitfrancais.com

Layla Lamrani

Visuel visuel@delitfrancais.com

Eileen Davidson Stu Doré

Photographe visuel@delitfrancais.com

Toscane Ralaimongo

Coordonnateur·rice·s de la correction correction@delitfrancais.com

Juliette Elie

Vacant

Coordonnatrices réseaux sociaux reso@delitfrancais.com

Elie Nguyen

Vacant

Contributeur·rice·s

Alexia Daher, Aurélien Quéméner, Dalia Djazouli , Gabrielle Rochon , Heloïse Durning, Jiayuan Cao , Marius Grieb , Rose Langlois, Timotee Allouch-Chantepie

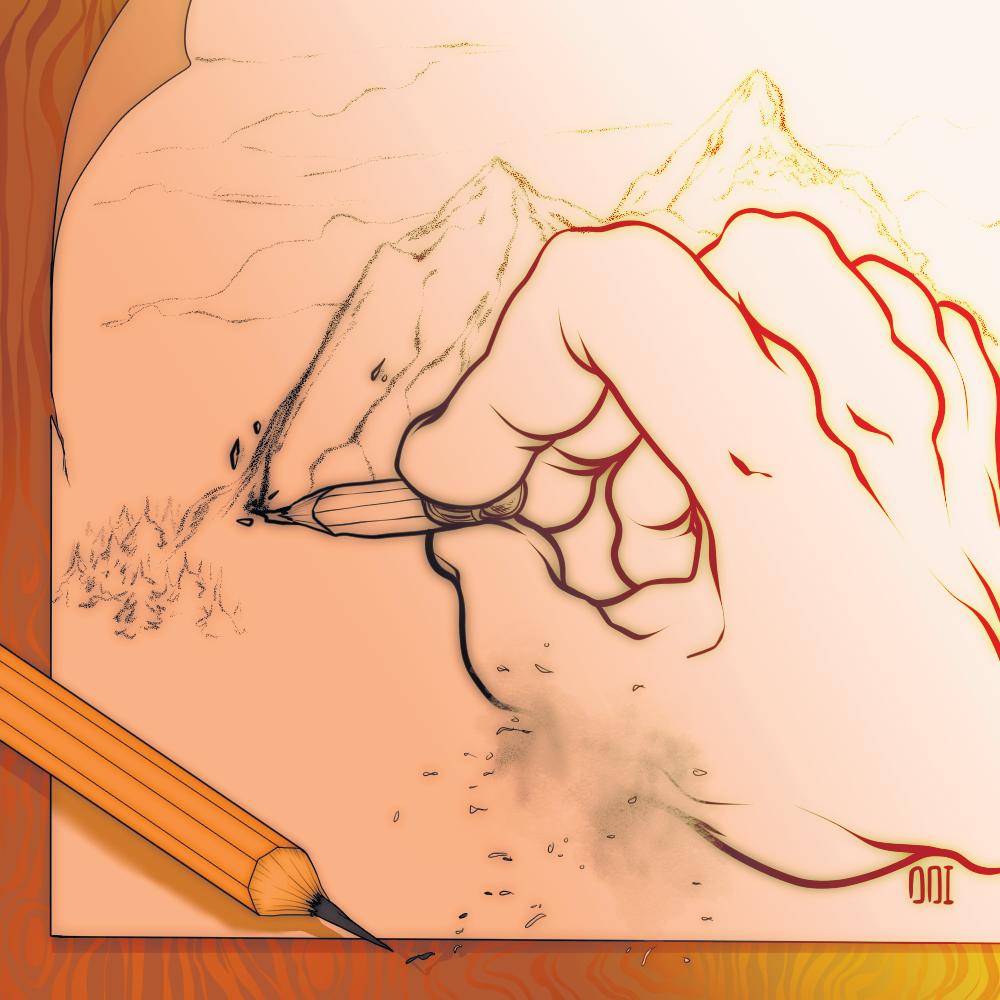

Couverture

Toscane Ralaimongo et Eileen Davidson

BUREAU PUBLICITAIRE

3480 rue McTavish, bureau B•26

Montréal (Québec) H3A 0E7

Téléphone : +1 514 398-6790

ads@dailypublications.org

Publicité et direction générale

Letty Matteo

Ventes et assistance administrative

Letty Matteo

Support graphique et technique

Alice Postovskiy

Comptable

Boris Shedov

The McGill Daily coordinating@mcgilldaily.com

Andrei Li

Conseil d’administration de la SPD David Choi , Andrei Li, Vincent Maraval, Letty Matteo, Raphael Miro, Sena Ho, Layla Lamrani

Les opinions exprimées dans les pages du Délit sont celles de leurs auteur·e·s et

Une nouvelle année à la tête de l’AÉUM

Dymetri Taylor nous parle de ses projets pour l’année à venir.

Àl’approche de la rentrée, Le Délit s’est entretenu avec Dymetri Taylor, président de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM). Taylor, étudiant en sciences politiques et en psychologie, entame actuellement sa deuxième année à la tête de l’AÉUM. Lors de l’entrevue, le

campus

président nous a fait part de ses réflexions sur la dernière année, ainsi que de ses objectifs pour celle à venir.

Une confiance à rétablir avec McGill

Son premier mandat a été marqué par de nombreux rebondissements: d’abord une tentative de destitution en décembre 2024, suivie de la rupture du mémorandum d’accord entre l’AÉUM et l’université en avril 2025. Bien que la rupture n’ait pas été totale–l’administration est entrée en négociations avec l’association, promettant de tenir le corps étudiant au courant du processus–la nouvelle a causé des secousses majeures au sein de l’AÉUM. Taylor confirme que le courriel annonçant la rupture, envoyé en avril par l’administration, n’avait « pas été le plus agréable à lire (tdlr) » pour les représentants de l’association, qui venaient tout juste de finaliser

le mémorandum en question deux mois auparavant. Cela étant dit, il se dit optimiste face à l’avenir des relations entre McGill et l’association étudiante. Après de longs mois de négociations, l’annonce d’un nouveau mémorandum d’accord serait, selon lui, imminente.

Ce futur accord donnerait d’ailleurs le ton de la relation entre les deux partis pour l’année prochaine. Taylor espère maintenir une relation de travail solide avec l’administration – bien qu’il ne s’attende pas non plus à travailler tout à fait « main dans la main » avec elle. Le président souhaite avant tout établir un rapport de collaboration, afin que rien n’empêche l’AÉUM de mener à bien ses nombreux projets au cours de la prochaine année.

Impliquer et rassembler les étudiants

Quant à la nature de ces projets, le président affirme avoir

« Le président souhaite avant tout établir un rapport de collaboration, afin que rien n’empêche l’AÉUM de mener à bien ses nombreux projets au cours de la prochaine année »

à cœur la mise en place d’une atmosphère plus positive et accueillante sur le campus. Il déplore l’omniprésence des gardiens de sécurité, qui, selon lui, contribuent à l’insécurité et à l’ambiance tendue parmi les étudiants. Pour remédier à ce problème, il compte mobiliser davantage le corps étudiant à travers des événements communautaires plus nombreux et mieux publicisés – l’objectif étant de renforcer la cohésion et le sentiment d’appartenance chez les étudiants du premier cycle. Il souhaite également impliquer davantage d’étudiants dans la gouvernance de l’AÉUM,

afin de renforcer la démocratie étudiante dans son ensemble.

Fort de son année d’expérience, Taylor paraît confiant à l’approche de la rentrée. Il estime que la nouvelle équipe devra nécessairement « trouver ses repères », mais demeure convaincu qu’elle saura rapidement gagner en cohésion et en efficacité. Son objectif reste clair : renforcer la voix étudiante et bâtir un campus plus accueillant, où chacun et chacune peut se sentir pleinement impliqué. ̸ Eugénie st-pierre Éditrice Actualités

La CAF : un combat en coulisse à l’AÉUM

Entrevue avec Maëla Dube, commissaire de la CAF

Maraval Rédacteur en chef

ÀMcGill, la francophonie peine souvent à trouver sa place. À l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM), le constat est le même : peu d’intérêt semble être donné à la langue de la province. Pourtant, une petite structure s’efforce de maintenir le cap : la Commission des Affaires Francophones (CAF). Depuis mai 2024, elle est menée par Maëla Dube, étudiante en psychologie et en études de genre, qui termine son cursus cette année. Elle nous a accordé un entretien pour revenir sur le rôle et l’évolution de cette commission encore méconnue.

Le Délit (LD) : Qu’est-ce que la Commission des Affaires Francophones? Et quel est son rôle sur le campus?

Maëla Dube (MD) : La CAF regroupe plus d’une dizaine de clubs et organisations francophones sur le campus, comme le Club de débat francophone, l’Association des Étudiants Français de McGill ou encore le Centre d’enseignement du français. Elle représente plus généralement la communauté francophone au conseil législatif de l’AÉUM, ainsi qu’auprès de l’administration de l’université.

On se retrouve tous les mois, ce qui nous permet d’échanger, de partager et de collaborer sur des projets encourageant la francophonie à McGill. On œuvre à rendre le campus plus accueillant pour les francophones, tout en offrant aux non-francophones l’opportunité d’apprendre le français.

LD : Comment s'est manifesté votre travail de promotion du français depuis le retour de la CAF?

MD : Historiquement, la CAF a pour mandat d’accroître la visibilité des enjeux francophones sur le campus. On organise des réunions de concertation entre les clubs francophones, mais aussi des événements sur le campus, comme la Francofête, qui se déroule chaque année en mars. Cette année, nous avons aussi lancé les Pipelettes, en collaboration avec l'Association des étudiants en Droit de McGill et puis l'Association étudiante de Concordia. Ce projet consiste à organiser des ateliers de discussion afin de permettre aux étudiants de pratiquer le français dans un contexte plus détendu que les cours.

LD : Et y a-t-il une victoire particulière que vous avez célébrée l’année dernière?

MD : Oui, elles sont doubles! Premièrement, on a écrit et voté en novembre 2024 la « Politique de soutien aux affaires francophones». S’ajoutant au «Plan de soutien aux affaires francophones », elle définit plus clairement les mandats de la CAF et de l’AÉUM envers la communauté francophone sur le long terme. Elle encadre notamment la mise en place des Pipelettes, des mini-cours de français, ainsi que le financement de stages de traduction au sein du département de littérature française. Cette politique sera mise en place grâce à une deuxième victoire : l’adoption d’une cotisation de 50 centimes pour les affaires francophones. Votée lors du référendum d’hiver par les étudiants, elle permettra de mettre en action notre mandat, de financer nos projets, et de soutenir les clubs francophones membres de la CAF. Ces deux victoires vont vraiment permettre de pérenniser les actions de la CAF, et lui donner de l’importance et de l’autonomie à l’avenir.

LD : Malgré ses efforts, la CAF garde une importance limitée dans la gouvernance de l’AÉUM, et les événements comme la

Francofête ont aussi eu des succès relatifs. Quels obstacles se dressent devant vous?

MD : Oui, notre action a des limites. Premièrement, dans une université anglophone comme McGill, le français n’est pas toujours une priorité. Il faut savoir que la CAF dépend de l’initiative du vice-président (VP) de l’AÉUM auquel elle est rattachée. Comme les VP changent chaque année, l’importance accordée au français à McGill varie. L’année dernière, le VP Externe Hugo-Victor Salomon a fait du rétablissement de la CAF sa priorité, et on a fait de beaux progrès! Et deuxièmement, le contexte politique que l’on connaît actuellement relègue nécessairement la question de la langue sur le campus au second plan, et c’est compréhensible, les enjeux internationaux pour lesquels il y a fréquemment des manifestations sur le campus sont prioritaires et monopolisent l’attention des étudiants.

Et à côté de ça, la politique du gouvernement québécois ne nous aide pas beaucoup pour rendre l’enjeu de la langue séduisant.

TOSCANE RAILAIMONGO LE DéLIT

LD : Tu parles de la politique du gouvernement québécois qui impose des restrictions sur les universités anglophones?

MD : Oui, le gouvernement ne nous aide pas du tout. La façon dont le français est forcé et imposé démonise complètement la langue, et n’encourage pas vraiment les étudiants anglophones à s’y intéresser organiquement. C'est facile de rester dans la bulle anglophone, mais il ne faut pas oublier tous les étudiants internationaux qui choisissent le Québec et McGill pour l’environnement francophone. ̸

Sans surprise, Pierre Poilievre de retour au Parlement

Le chef conservateur devra se contenter d’un pouvoir affaibli pour défier les libéraux.

Presque quatre mois après la défaite du Parti conservateur aux élections fédérales, la droite canadienne peut enfin se réjouir d’une victoire. Pierre Poilievre, chef du parti, retrouve sa place au Parlement après avoir perdu la circonscription ontarienne de Carleton en avril dernier contre le libéral Bruce Fanjoy. Avec l’annonce de sa victoire écrasante le 19 août aux élections partielles dans Battle River-Crowfoot, dans l’est rural de l’Alberta, Poilievre s'apprête à défier Mark Carney et les libéraux, comme il l’avait fait face à Justin Trudeau. Pour autant, Poilievre n’est pas au bout de ses peines. Avec une présence libérale renforcée à Ottawa, il retrouve un parlement dans lequel les rapports de force ont été bouleversés par les élections du printemps dernier.

Retouraupremierplan

La défaite électorale historique subie par les conservateurs a

brièvement suscité un débat sur l’avenir du parti, et, par conséquent, sur celui de Pierre Poilievre. Certains conservateurs modérés, tels que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ou encore son homologue de l’Alberta, Jason Kenney, ont été considérés comme de possibles remplaçants de Poilievre. Aujourd’hui, la situation a évolué. Il semblerait que Poilievre ait retrouvé le soutien inconditionnel de son parti. La démission du parlementaire Damian Kurek de déclencher cette élection partielle est d’ailleurs symbolique d’un parti uni derrière son chef. En effet, la circonscription de Battle River-Crowfoot est une victoire assurée pour les conservateurs, qui n’ont jamais récolté moins de 70% des voix depuis sa création en 2013. Le message est donc clair : Pierre Poilievre est bel et bien l’avenir du parti.

Il faudra encore confirmer cette légitimité fin janvier 2026, lors de la convention nationale du Parti

« Le Parti conservateur est maintenant confronté à un choix : se distancer de la rhétorique populiste portée lors de l’élection, ou la renforcer »

canada

Sconservateur, dont la constitution prévoit des élections obligatoires lorsque le chef du parti perd une élection.

Nouveaupland’attaque?

Après une stratégie de campagne reposant sur le porte à porte dans une région agricole loin de la capitale, Poilievre retrouve un environnement politique qui lui est bien plus hostile. En plein affrontement avec l’administration Trump, la majorité parlementaire voit en Poilievre et ses partisans un parallèle avec le président américain et ses fidèles. Le Parti conservateur est maintenant confronté à un choix : se distancer de la rhétorique populiste portée lors de l’élection, ou la renforcer.

Selon Colin Scott, professeur de sciences politiques à l’Université Concordia, il y a différentes leçons à retenir vis-à-vis du succès de cette stratégie aux dernières élections. « D’un côté, cette stratégie a permis au parti de récolter plus de votes et de gagner de nombreux sièges, notamment au détriment du NPD, (de 120 à 144), de l’autre, elle a été incapable de vaincre la stratégie libérale d’appel au bloc face à Trump. (tdlr) » Il explique cela par une

recherche de « professionnalisme politique » des électeurs pour contraster le trumpisme, un professionnalisme que Poilievre aurait visiblement du mal à incarner. Colin Scott explique alors que le défi du chef conservateur

STU DORÉ i LE DéLIT

sera maintenant de « repenser la stratégie nationale pour qu’elle cesse d’exclure les plus modérés», gardant en tête les prochaines élections. ̸

TIMOTEE ALLOUCH-CHANTEPIE Contributeur

Grève à Air Canada : résolution atteinte?

L’accord Air Canada « ne règle pas le fond du problème » selon les agents de bord.

i jamais les abeilles venaient à disparaître un jour, il faudrait au moins quelques années pour que le monde cesse de tourner. Dans le cas d’une grève chez Air Canada, il ne faut que quelques jours.

Comme toutes les grèves, celle-ci est naturellement née de la frustration et de l’indignation des employés de la compagnie aérienne – là, il s’agit de plus de 10 000 agents et agentes de bord, dont les revendications sont nombreuses. Il faut savoir qu’ils ne sont pas rémunérés dès leur arrivée à l’aéroport. En effet, ils doivent d'abord passer par la sécurité ; puis effectuer le contrôle de sécurité, accueillir les passagers à bord, placer

les valises et les sacs dans les compartiments supérieurs, préparer les repas à l’arrière de l’avion et procéder à la séance d’information concernant une éventuelle évacuation. Mais ce n’est qu’à partir du moment où l’avion se dirige vers la piste (le pushback) que le personnel d’Air Canada commence à être rémunéré.

Détail à ne pas négliger : en 25 ans, les salaires des employés de la compagnie nationale canadienne n’ont augmenté qu’une seule fois, à hauteur de 10%. Une augmentation de 3 dollars par heure donc, ne faisant pas le poids face à une inflation qui bondit de 170%. « Les

autorités refusent d’écouter. Elles préfèrent perdre 60 millions de dollars en seulement trois jours plutôt que de nous payer équitablement. Cela montre à quel point elles accordent peu d’importance aux personnes qui font tourner l’ensemble du système », s’exaspère Émilie*, une agente de bord d’Air Canada, que j’ai interrogée.

Grèveetconséquences

Le 18 août, suite à trois jours de grève, le mouvement est déclaré «illégal » par le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI), qui ordonne au corps des agents de bord

de reprendre le travail. Une injonction catégoriquement refusée par les grévistes, qui n’entendent pas se laisser intimider. Beaucoup dénoncent un conflit d’intérêts de la part des autorités : Maryse Tremblay, la patronne de la CCRI, a servi comme conseillère juridique chez Air Canada pendant près de 7 ans.

Cette grève impacte plus de 600 vols, bloquant des centaines de milliers de voyageurs aux quatre coins du monde. « Mon retour au Canada était prévu pour le 18 août, mais il a été annulé. Nous avons alors contacté Air Canada et ils nous ont reprogrammé un vol pour le 22 », témoigne, exaspéré, Alain*, un étudiant de McGill. Mais que pensent les agents de bord d’Air Canada de la frustration des voyageurs? « Sur le plan personnel, je me sens vraiment mal pour les passagers, beaucoup se rendaient à des événements importants. Mais à un moment, il faut savoir se défendre, sinon, on nous demandera simplement d’accepter en silence d’être sous-payés », explique Émilie. Tous ces rendez-vous ratés, ces vacances interrompues, ou, au contraire, prolongées, suscitent effectivement la colère et l’impatience des passagers d’Air Canada – mais pas tous. « J'arrive à comprendre d'une certaine manière les revendications des grévistes, malgré le fait que je sois affecté à un niveau personnel. Les travailleurs devraient être payés correctement et

personne ne devrait être privé de ses droits », reconnaît Alain.

Objectifs«définitivementpas» atteints

Malgré la fin de la première grève en 40 ans des agents de bord , le 19 août dernier à la suite d’un accord entre Air Canada et le syndicat, la satisfaction est loin d’être partagée. Bien au contraire, elle est purement unilatérale. « Nous n’avons définitivement pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés. Après avoir fait grève, on nous a proposé une augmentation salariale de 8% et une compensation de 38%, accompagnées d’avantages qui, en réalité, n’augmentent pas notre salaire. Ces avantages sont agréables, mais ils ne règlent pas le problème de fond : des salaires qui ne sont pas adaptés à l’augmentation du coût de la vie », s’indigne Émilie.

Pendant ces trois jours de grève, des années de frustration se sont libérées dans les rues et devant les aéroports. Le 19 août, les agents de bord d’Air Canada se sont mis en route vers l’aéroport, mais, cette fois, avec des uniformes repassés, des lacets serrés et des valises prêtes. Jusqu’à, sans doute, la prochaine grève, tant que l’équipage Air Canada ne sera pas satisfait…

*Noms fictifs. ̸

ALEXIA DAHER Contributrice

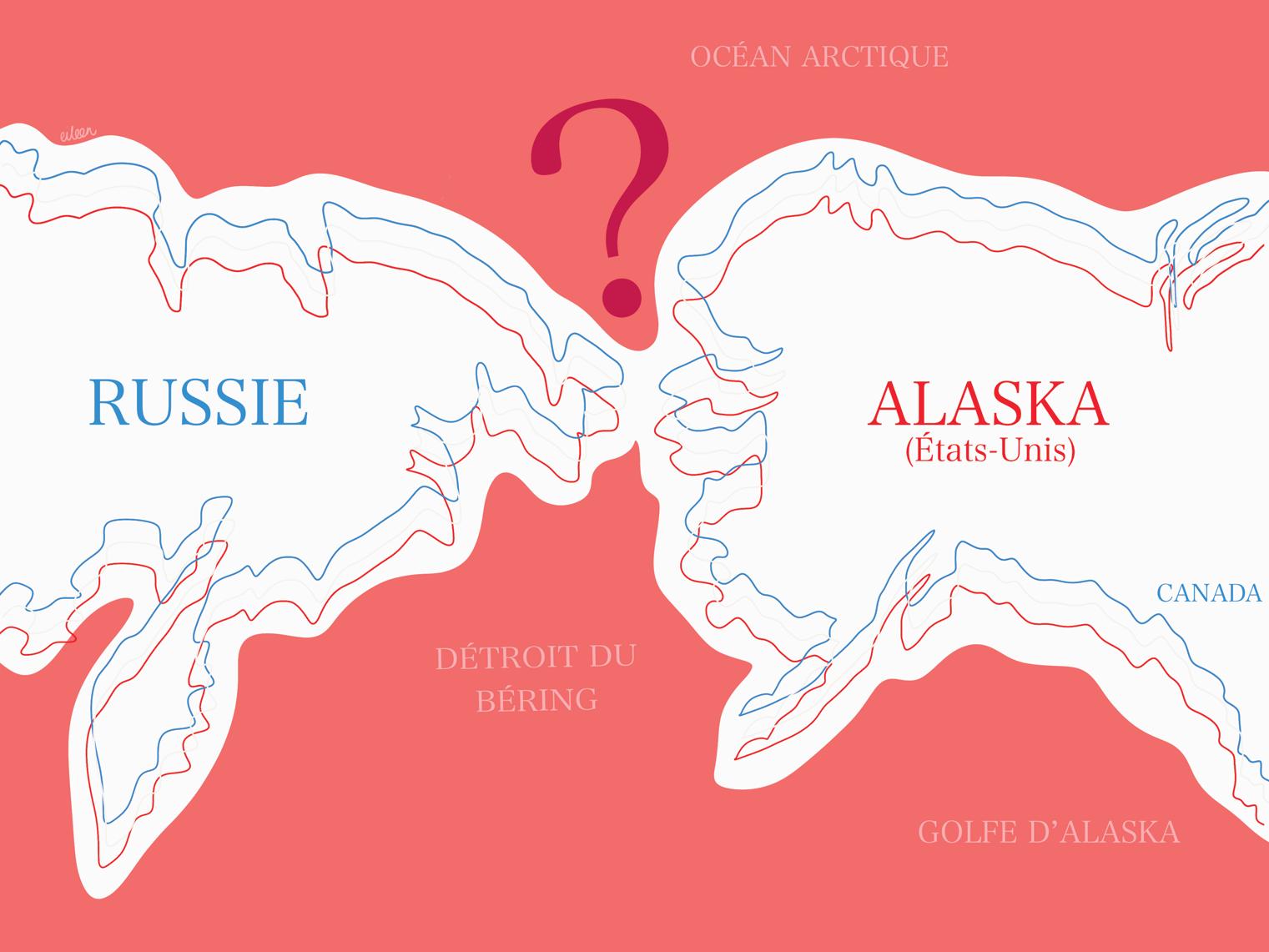

De l’Alaska à Washington : la diplomatie américaine en première ligne

Le directeur du département de science politique de l’UdeM livre son analyse.

Le 15 août, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, à Anchorage, en Alaska. Puis, le 18 août, Volodymyr Zelensky s’est entretenu, accompagné d‘une délégation européenne, avec le président américain à la MaisonBlanche. Ces deux évènements avaient comme objectif affiché d'œuvrer en faveur de la paix. Un sommet plein de zones d’ombre

Scrutée par le monde entier, la rencontre entre le président américain et le président russe n'a pas abouti à un accord de cessez-le-feu avec Moscou, malgré les « importants progrès (tdlr) » évoqués par le républicain. De plus, le sommet ne se serait pas déroulé comme prévu. En effet, huit pages « produites par le bureau du chef du protocole » des États-Unis ont été retrouvées peu après le sommet par hasard dans une imprimante de l’hôtel Captain Cook, à Anchorage. Elles décrivaient, heure par heure, le déroulé initialement prévu pour ce sommet. Elles font notamment état d’un cadeau du président Trump destiné à Vladimir Poutine, sans qu’il soit possible de confirmer si celui-ci a effectivement été offert. Un déjeuner commun, inscrit au programme, n’a finalement pas eu lieu, ainsi qu’une conférence de presse prévue pour durer une heure, a finalement duré 15 minutes.

Ces zones d’ombre laissent planer de nombreuses questions quant à la portée réelle de cette rencontre. Pour mieux en saisir les enjeux, Le Délit s’est entretenu avec le professeur Frédéric Mérand, directeur du Département de science politique de l’Université de Montréal – et éditeur au Délit il y a 30 ans ! Un succès symbolique pour Moscou

Le professeur Mérand estime qu’il est nécessaire, avant tout, de prendre du recul sur ce sommet avant de le qualifier « d’historique », car rien n’a été signé. Une rencontre entre deux dirigeants de puissance mondiale n’est pas forcément synonyme de réussite. Il tient à rappeler que « la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un en 2018 n’a abouti à rien ». Selon lui, il faut donc attendre avant d’évaluer si cet évènement constituera un point de bascule dans la quête d’une paix durable en Ukraine. Le

professeur Mérand ajoute également que « la simple tenue de ce sommet constitue une victoire diplomatique pour la Russie », qui s’est fait accueillir sur le sol américain. Ce geste s’inscrit dans la logique d’une réconciliation entre ces deux grandes puissances, conformément au narratif russe.

Interrogé sur la sincérité de l’objectif de paix poursuivi par ce sommet et sur le risque qu’il ne soit qu’un moyen pour gagner du temps, le professeur Mérand répond que la vérité se situe probablement « entre les deux ». Les deux parties souhaitent avancer, mais leurs intérêts divergent. Du côté russe, l’objectif est de s'affirmer à la table des grandes puissances, ainsi que d’ajouter à leur territoire quatre oblasts : Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Toutefois, le statu quo sert également les intérêts de Vladimir Poutine dans la mesure où les forces russes effectuent des avancées record. Quant aux États-Unis, « Trump a fait de la résolution de cette guerre une priorité dès sa campagne présidentielle et garde en tête le prix Nobel de la paix », une récompense très convoitée par le président américain, qui sera décernée le 10 octobre prochain.

Washington : Zelensky et son escorte européenne

Le caractère exclusivement bilatéral de cette rencontre a eu pour effet d’écarter de facto le président ukrainien et les Européens de la table des négociations. Un second sommet a donc eu lieu à la MaisonBlanche le 18 août en présence des autres parties prenantes, telles que le président ukrainien, le secrétaire général de l’OTAN, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Ursula von der Leyen et d’autres dirigeants européens.

européennes souhaitent régler le problème ukrainien selon leur conception, alignée sur Kiev, mais elles ne disposent pas des moyens suffisants pour y parvenir seules. Leur objectif est donc de pousser les États-Unis à partager le fardeau, qu’il soit économique, diplomatique ou militaire.

La présence de cette « escorte européenne » à Washington s’explique aussi par la volonté de ne pas laisser seul le président ukrainien, pris dans un guetapens en février dernier, dont les

« Leur objectif est donc de pousser les États-Unis à partager le fardeau, qu’il soit économique, diplomatique ou militaire »

Selon Frédéric Mérand, il serait trompeur de parler ici de «véritable coordination transatlantique ». Pour Donald Trump, la coordination signifie surtout que « les Européens paieront et constitueront la première ligne de défense ». La question de fond reste celle du degré d’implication américaine : jusqu’où Washington est-il prêt à aller alors que les Européens financent déjà une large partie de l’effort? De leur côté, les capitales

images avaient fait le tour du monde. Cette délégation visait autant à protéger le président ukrainien qu’à affirmer sa place dans le grand échiquier diplomatique.

Le rôle limité du Canada

Le Canada, de son côté, ne dispose pas d’une marge de manœuvre autonome. Pour le professeur Mérand, « Ottawa s’alignera, quoi qu’il arrive, sur

les positions européennes ». Le pays partage les positions de Paris, de Berlin, de Londres et de Varsovie : soutenir le gouvernement ukrainien et la souveraineté de l’Ukraine. Malgré un effort remarquable envers Kiev, proportionnellement à son PIB, le Canada ne détient pas la solution : « celle-ci réside entre les mains des États-Unis et des grandes puissances européennes», affirme le professeur.

Enfin, le professeur Mérand met en garde contre le risque d’usure médiatique. « Les conflits qui n’offrent pas de solution rapide finissent par lasser les médias et leurs publics », explique-t-il. Ce phénomène ne concerne pas seulement l’Ukraine, mais aussi la guerre à Gaza et d’autres conflits de même nature. Les médias et leurs auditoires préfèrent les crises claires, aux solutions rapides, alors qu’ici, aucun règlement n’est envisageable à court terme. « Il n’y aura pas de paix dans la région avant des années », prévient-il. Il conclut en affirmant que « maintenir l’attention sur ces conflits représente notre principal défi, et notre faiblesse à tous ». ̸

Matthieu juge Éditeur Actualités

L’AÉUM déménage au 3501 rue Peel

L’Université

a demandé à l’AÉUM

de quitter le bâtiment Brown.

montréal

Depuis le mois de mai, le bureau de l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM) ne se trouve plus au bureau 1200 du 3600 rue McTavish. Le gouvernement étudiant a dû déménager en raison de la coupe budgétaire de 45 millions de dollars annoncée par l’Université en février pour l’année 2025-2026. Ces restrictions budgétaires, qui ont pour objectif de réduire le déficit de l’Université, font suite à l'augmentation des frais de scolarité pour les étudiants canadiens hors Québec et les étudiants internationaux par le gouvernement québécois. Une décision qui a provoqué une chute dans les recettes d’inscription de l’Université durant l’année 2024-2025.

Dans cette optique de réduction des coûts, « l’Université a réquisitionné l’ancien local de

l’association afin d’en faire des bureaux pour ses employés (tdlr)», explique au Délit Dymetri Taylor, président de l’AÉUM. L’équipe a donc transféré une partie de ses bureaux au 3501 rue Peel, soit derrière le Centre universitaire.

Un bâtiment plus grand, qui appartient déjà à l’association et qui contient neuf bureaux privés, qui vont cependant être réaménagés afin de pouvoir installer confortablement les équipes de l’administration et de la finance. Celles des opérations et des communications ont, quant à elles, déménagé dans le bureau 110 du Centre universitaire.

« Les activités de l’AÉUM ne seront pas affectées par le déménagement des bureaux de l’association », assure toutefois

Dymetri Taylor. Ainsi, l’autre bâtiment de l’association, le Centre universitaire, situé au 3480 rue McTavish, lieu phare de la vie étudiante avec notamment le bar Gerts, va continuer à accueillir les McGilloises et les McGillois à la rentrée.

Le changement de locaux n’aura aucune répercussion financière sur les étudiants, puisque le bâtiment situé au 3501 rue Peel appartient déjà à l’AÉUM.

Au contraire, la contribution financière de chacun à l’association étudiante pourrait même baisser légèrement pour l’année scolaire qui s’annonce, selon le président. ̸

Le Quartier des Spectacles en folie

Le Festival M.A.D. fête ses 25 ans!

Du 21 au 24 août, la Place des Arts de Montréal a vibré au rythme des défilés de mode, des performances musicales et des productions chorégraphiques. Le M.A.D. (Mode, Arts et Divertissement) Collectif y organisait la 25e édition de son festival annuel.

En misant sur « le pouvoir de la créativité comme moteur de retombées positives », l’agence de création événementielle entend promouvoir l’expression de soi par les pratiques artistiques et

culturelles. Tatoueur·euse·s, perceur·se·s, DJ, peintres, barbier·ère·s, stylistes… Près de 300 artistes et créateur·rice·s québécois·e·s et canadien·ne·s étaient présent·e·s pour célébrer l'effervescence artistique.

Deux scènes, un village éphémère de boutiques et d’expositions, un studio mobile de baladodiffusion, des bars, des espaces de restauration ainsi qu’un stand de friperie ont pris place de part et d'autre de la rue Jeanne-Mance afin de mettre leur travail à l'honneur.

Parmi les nombreuses représentations, des dizaines de

danseur·se·s de la communauté montréalaise, comme Lou Amsellen, Alex Francoeur ou Laura Perron de Willow, ont défilé avec les pièces conçues par des élèves du Collège LaSalle.

Accessible gratuitement, le Festival M.A.D. accueille chaque année plus d’un demi-million de visiteur·se·s.

Si certain·e·s étaient occupé·e·s à (re)découvrir des marques montréalaises, à assister à une conférence d’Apéro Sexo ou à se procurer des bijoux dentaires, d’autres dansaient au son des mixages de DJ Ridley ou de La Pingouinerie. ̸

PIllustrateur Québec

our une province contenant plus d’un million de lacs, les bons gens du Québec ne semblent pas du tout adeptes de la natation. Le directeur de la Société de sauvetage du Québec, Raynald Hawkins, a rapporté en 2023 que seulement 32,5% des adultes québécois savaient nager. On dénote toutefois une énorme différence entre leur définition de la nage–qui s’apparente plus à de la baignade et à la technique du « petit chien» – et celle enseignée par la Croix-Rouge ou la Société de sauvetage canadienne. En prenant ceci en compte, on constate que 18% de ces 32,5% ne savent pas réellement nager, ce qui peut expliquer les 85 noyades

recensées par la Société de sauvetage du Québec en 2023.

D’ailleurs, chaque année, le nombre de noyades oscille autour du même chiffre : en 2025, on dénombre déjà 52 noyades, pour 43 en 2024. Selon Radio-Canada, 7 enfants sur 10 ne savaient pas nager en 2022. Rien d’étonnant, donc, à ce que ces chiffres soient si élevés année après année.

Heureusement, depuis 2022, les cours de natation, de sauvetage et de formation de moniteur sont offerts gratuitement grâce à une subvention du gouvernement québécois. Celleci vise à encourager la pratique d’activités physiques, tout en

ouvrant des perspectives de formation et d’emploi à ceux et celles qui souhaitent contribuer à la sécurité des plans d’eau. Faire connaître cette initiative constitue la mission de la Brigade Splash, un groupe de sauveteurs qui sillonne le Québec durant l’été afin de promouvoir les conseils Aqua Bon et la sécurité nautique. Dans un pays où la devise est «d’un océan à l’autre », il est tout de même important de savoir nager, non seulement pour sa propre sécurité, mais aussi pour celle des autres. Un bon coup de pied dans l’eau est un bon coup de main à quelqu’un qui en a besoin! ̸

Stu Doré

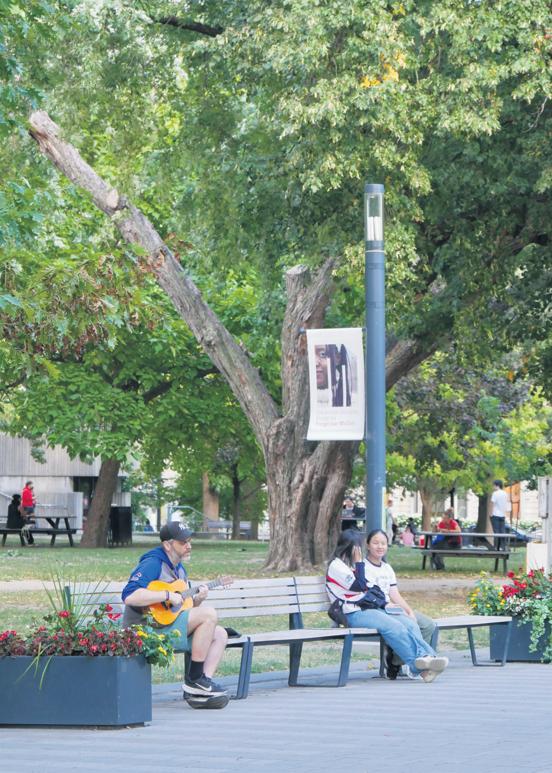

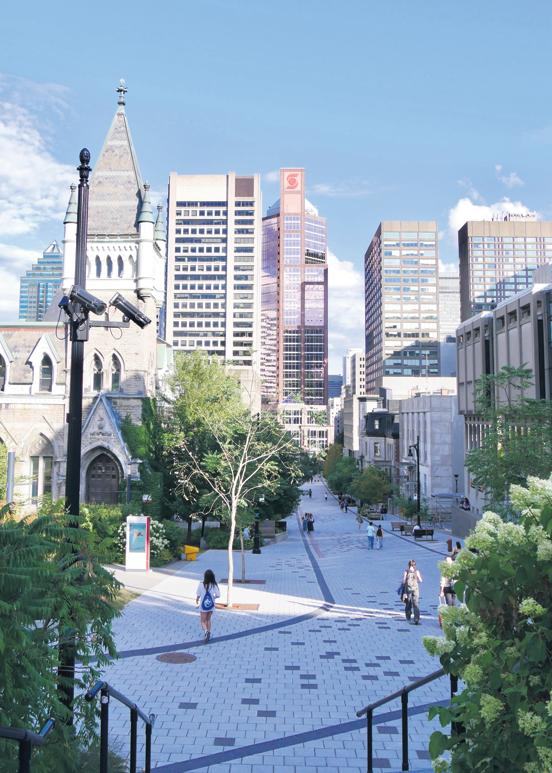

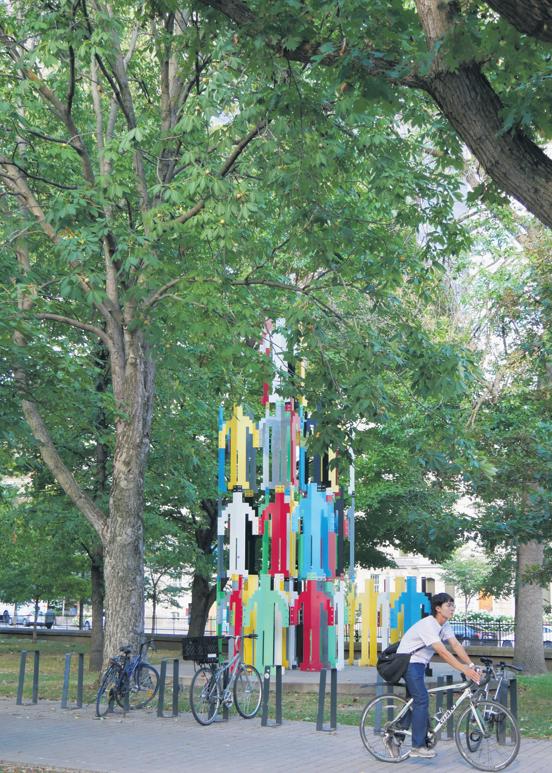

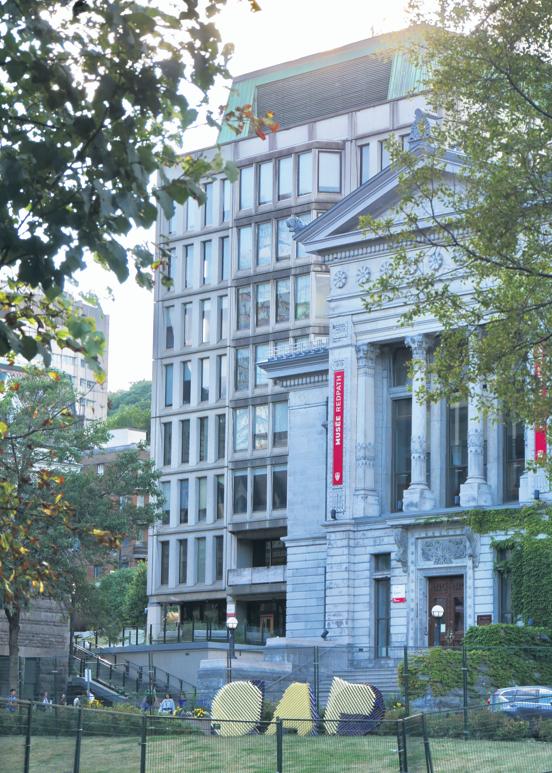

Le Délit vous emmène en promenade photographique sur le campus.

Société

société@delitfrancais.com

Je suis un lâche...

On vous attend dans la section Opinion.

Prise de conscience estivale : je suis un lâche. J’écris mes articles et je règne en despote sur la section Opinion. Je critique tout ce qui me déplaît et je défends farouchement mes convictions. Borné? Pas vraiment. Opiniâtre? Peut-être. Acharné? Résolument. Mais quel est l’intérêt de cette section, si personne n’en discute, ne s’y oppose ou n’exprime quoi que ce soit d’autre qu’une indifférence apathique?

J’ai fait mon entrée au sein du Délit en critiquant un article –disons-le – propagandiste. Lèchebottes. Ma lecture initiale

Enquête

achevée, j’avais immédiatement contacté mon patron actuel (le moins despotique Vincent Maraval) pour formuler une réponse – un peu dithyrambique,

«

que je vis sur les genoux. Je suis certain de ne pas être le seul.

C’est là tout l’intérêt d’une section Opinion! Je ne veux pas vivre

Je me refuse à croire que, des 3 500 copies du Délit distribuées chaque semaine, aucune d’elles ne se trouve entre les mains d’une personne en désaccord avec le propos présenté! »

je l’avoue. Mais pas lèche-bottes. On peut m’accuser de bien des choses, mais on ne peut pas dire

dans une chambre d’écho, comme les éditorialistes insipides de La Presse ou les loyaux sujets de Sa

Majesté à Radio-Canada. Je veux que vous, les étudiants, donniez libre cours à vos idées, à vos argumentaires et à vos critiques.

Je veux bien me faire traiter d’imbécile, de petit provincial et d’impertinent, tant que c’est par le biais d’un argumentaire minimalement bien ficelé, pertinent et structuré. Je ne suis pas masochiste, quand même.

Je me refuse à croire que, des 3500 copies du Délit distribuées chaque semaine, aucune d’elles ne se trouve entre les mains d’une personne en désaccord avec le propos présenté.

Exprimez-vous! Écrivez, ça déniaise. Comme éditeur d'opinion, je m’engage à deux choses : ne pas être insignifiant et vous laisser la place que vous méritez au Délit. En retour, vous devez me laisser le droit de vous répondre. C’est de bonne guerre. Si vous y consentez, on s’engage, vous et moi, dans une entente tacite. Pas une guerre ou un conflit, mais un dialogue.

Voilà que, quelques paragraphes plus tard, je me suis délesté de ma lâcheté. Au sens journalistique du terme, à la rigueur. À vous de jouer. ̸

L’assurance collective : une accessibilité compromise

Le débat du opt-out.

Maintenir un régime d’assurance accessible pour la communauté étudiante ou protéger les étudiants en tant que consommateurs et consommatrices? C’est le dilemme que pose le régime d’assurance collective fourni par l’Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) et Desjardins, et qui devra être étudié par la Cour supérieure du Québec.

Depuis 1996, des milliers d’étudiants québécois et canadiens bénéficient d’une assurance collective négociée par l’association étudiante de leur université respective. L’adhésion au régime d’assurance est automatique, avec la possibilité de s’en désinscrire à chaque nouvelle rentrée de session

le tout à un prix compétitif. Une offre trois à cinq fois moins chère qu’une couverture classique, se voulant accessible pour tous. Ces assurances font surtout office de complément pour les étudiants, dont la plupart sont déjà couverts par un régime de base. Elles prennent en charge les soins dentaires, ophtalmologiques, de santé mentale et autres services non inclus dans le plan provincial.

Si ce système d’assurance semble en tout point avantageux pour la communauté étudiante, des voix s’élèvent à son encontre. Les critiques sont principalement dirigées contre le caractère automatique de ce régime d’adhésion, jugé illégal. Déposée en juin 2023 et menée par deux anciennes étudiantes de McGill et Concordia, une action collective

« Le rapport suggère une simplification des démarches de retrait, un rallongement du délai et une meilleure communication »

d’automne. À McGill, c’est Studentcare qui est derrière ce plan de santé, courtier entre Assurance Desjardins et l’Association étudiante de l’Université McGill (AÉUM). Les avantages sont nombreux : couverture d’un large éventail de services, allant des soins dentaires aux conseils juridiques,

conteste le modèle de retrait. Manque d’informations et de transparence, délais de retrait trop limités, collection de données personnelles non consenties, voilà les principaux reproches adressés à l’assurance collective.

En détaillant la facture de frais d’étude, on peut s’apercevoir que

la communication laisse effectivement à désirer : les dépenses optionnelles et automatiques ne sont pas explicitées. À la manière du petit poucet, McGill semble les dévoiler au compte-goutte, nous dirigeant d’un site à l’autre. Il n’est donc pas étonnant que de nombreux étudiants ignorent jusqu’à l’existence de cette couverture. Certains frais, comme le programme de protection juridique et les frais dentaires de l’AÉUM sont accompagnés d’un astérisque, signifiant qu’ils sont facultatifs. Mais cela, la page ne le précise pas, et indique encore

moins la démarche à suivre pour se retirer. Il faudra passer par la page intitulée « Description des frais », puis à nouveau par Minerva, puis enfin par Studentcare pour y parvenir. Et si les étudiants viennent à bout de cette chasse au trésor, il faut leur souhaiter d’y être arrivés avant la fin du délai de retrait.

Cette année, la fenêtre de délai s’étend du 13 août au 26 septembre. En moyenne, les étudiants bénéficient de trois à six semaines pour se désinscrire. De nombreux étudiants déjà couverts l’ont manqué, et se sont vus contraints de payer une année entière d’assurance sans possibilité de remboursement.

Face aux critiques autour de l’assurance collective, la transition vers un régime d’adhésion individuelle semble être une solution idéale. Pourtant, un bon nombre d’étudiants reste attaché à son maintien.

En 2024, l’Université de Montréal a tenté de s’en défaire, soucieuse de se conformer à la Loi 25 sur la protection des renseignements personnels au Québec. L'Université voulait adopter un modèle d’adhésion. Cette démarche a été largement contestée par son association étudiante, la FAÉCUM. Défendant le droit à une assurance collective, elle a lancé

une pétition cumulant près de 1 400 signatures.

Ce refus de la part de la FAÉCUM n’est pas surprenant, car c’est le modèle de retrait qui garantit son accessibilité. L’adhésion du plus grand nombre d’étudiants au régime permet une plus grande répartition des coûts, au profit des étudiants les plus défavorisés. À l’inverse, une adhésion individuelle serait beaucoup moins rentable pour les fournisseurs d’assurance, qui verraient une baisse des montants perçus.

Dans un rapport publié en janvier 2024, l’Autorité des marchés financiers a lancé une consultation publique ouverte à diverses parties prenantes. Parmi celles-ci, 95% étaient favorables au maintien du modèle actuel et 43% jugeaient souhaitable que des améliorations soient mises en place. Le rapport suggère une simplification des démarches de retrait, un rallongement du délai et une meilleure communication.

Devons-nous donc totalement changer de modèle, en faveur d’un régime d’adhésion, ou seulement réexaminer certaines modalités de l’assurance collective? C’est la Cour supérieure du Québec qui tranchera.̸

Dalia djazouli

Contributrice

Repenser la ville

Un projet de piétonnisation soulève autant d’espoirs que de tensions.

L’architecture nous explique que l’espace dirige notre comportement, tout comme la science, qui proclame que les conditions environnementales déterminent l’évolution des corps humains, et plus largement celle des corps sociaux. De ce fait, il ne semble ni bénéfique ni même logique de consacrer à l’année deux tiers de nos espaces publics aux voitures. Nous constatons que ces machines qui polluent de plus en plus sont un danger à court et à long terme. Et pourtant, l’internationalisation d’une configuration urbaine optimisée non pour la sociabilisation, mais pour la circulation fait qu'une importante majorité de grandes villes, qu’elles soient au Canada, en Europe, ou en Asie, maintiennent un rapport inégal entre piétons et automobilistes. Se présentant comme réformateur, le projet de piétonnisation mis en œuvre par la mairie rencontre de nombreuses critiques de toute partie prenante, démontrant ainsi les limites d’initiatives qui peinent à s’attaquer aux causes structurelles d’un problème tentaculaire.

Étant donné l’ampleur de cette hégémonie machinale, est-il encore possible pour la mairie de Montréal de mettre en application une politique urbaine favorisant les rapports interpersonnels? Et si oui, est-ce que cette initiative est suffisamment robuste pour répondre aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux?

Face à ces questions délicates, qui remettent en question la pertinence sociale et économique du projet de la

mairesse Valérie Plante, cette dernière est catégorique : aucun compromis ne sera fait. Son parti, Projet Montréal, défend l’idée que c’est précisément à travers une politique urbaine radicalement centrée sur l’humain que la mairesse parviendra à démontrer les bénéfices sociaux et économiques d’une approche politique communautaire.

Hausse du budget pour financer les projets municipaux

Cette vision urbaniste s’appuie sur une remise en cause de l’individualisme engendré par l’omniprésence de séparations physiques – illustré par la surabondance des automobiles – et par la favorisation d’une approche conviviale. En assurant que l'accès exclusif aux cinq artères majeures de Montréal soit accordé annuellement aux piétons, la Ville cherche à concrétiser une certaine dynamique sociale pour les années à venir. De ce fait, elle a choisi en 2024 de consacrer 12 millions de dollars sur trois ans au financement d’anciens et de nouveaux projets de piétonnisation. En outre, afin de mieux répondre aux besoins exprimés à l’échelle locale, le plafond de financement de projets municipaux, qui sera pris en compte dans le budget de 12 millions de dollars, passera désormais de 375 000 à 700 000$ , une hausse de près de 100%. Alors que cet aspect de l’initiative piétonne semble relégué au second plan, elle nous paraît, au contraire, être un de ses éléments les plus importants : comment serait-il

possible de mettre en valeur les rues piétonnes si elles restent dans un état de délabrement et de négligence?

Même si ce projet rencontre plus de résistance que prévu de la part de certains acteurs économiques, d’autres voix s’élèvent. En effet, certains propriétaires d’entreprises se plaignent des effets négatifs de la congestion automobile dans les rues autour des secteurs piétons. Il faut les comprendre, cet encombrement a pour conséquence une diminution des fréquentations quotidiennes de leurs établissements en raison d’une difficulté d’accès pour des personnes vivant plus loin. Mais à l’inverse, d’autres commerçants se réjouissent d’un afflux soudain de touristes et de locaux qui viennent profiter de l’accès paisible et privilégié aux rues et de ce qu’elles leur proposent.

La nuance de ces points de vue nous indique que le problème ne peut pas simplement se réduire à un affrontement entre automobilistes et piétons, ou même écologistes et libéraux. Au contraire, elle nous révèle une dysharmonie structurelle. Peut-on vraiment s’attendre à ce que des Montréalais habitant à Longueuil profitent pleinement des zones piétonnes en centre-ville si les transports publics restent insuffisamment entretenus et même dans certains cas dangereux?

Cela étant dit, d’un point de vue social, pas de surprise : le projet est source de réjouissance. Saransh, habitant du Plateau Mont-Royal et étudiant à McGill, témoigne de la réussite du projet sur la Promenade Ontario : « Avant, c’était juste une

rue à traverser. Maintenant, c’est un endroit où on s’arrête, on se parle, on vit un peu. »

En dépit de son caractère progressiste, il est important de s’interroger sur le véritable potentiel de cette initiative. En s’adressant seulement aux symptômes d’une configuration urbaine défaillante, la ville fait le choix d’ignorer les causes sousjacentes de l'hégémonie des automobiles. Force est de constater notre dépendance historique aux infrastructures routières et l’influence pernicieuse des intérêts économiques de l'industrie automobile. Donc, d’un point de vue pragmatique, cette approche rend le projet de piétonnisation particulièrement vulnérable aux pressions politiques, économiques et environnementales.

Étant donné les fluctuations macroéconomiques soudaines dues aux tarifs imposés par les États-Unis, le risque d'une coupe budgétaire imprévue est fortement ressenti. Cette austérité ne serait pas sans précédent, comme l'a démontré en 2023 le drastique « resserrement budgétaire de 100 millions de dollars ». La situation étant plutôt désavantageuse à ce type de projet social, il risque d’être pointé du doigt par des entreprises y étant défavorables,

qui appelleront à son démantèlement. Si cela se produit, il ne restera de ce projet idéaliste qu’une poignée d'agréables souvenirs de balades à pied et entre amis, au lieu d’un changement concret et radical.

D’autre part, cette initiative est aussi menacée par la perspective d’un virage politique dans les élections municipales, prévues en novembre 2025. En effet, Soraya Martinez Ferrada, la principale figure de l’opposition, s'est déjà exprimée en critiquant la forme qu’a prise ce projet, proclamant qu’elle serait en faveur d’une approche consultative, au risque de freiner l’élan actuel du projet.

Si nous mettons de côté la rhétorique politique et le jargon économique, le débat que ce projet suscite nous fait nous poser une question fondamentale : est-il possible de former une société cohésive dans un milieu fracturé par des barrières physiques et des idéologies individualistes? Si nous continuons sur cette trajectoire, pouvons-nous nous imaginer perdre contact avec la réalité des rapports humains ; les lapsus, les sentiments, et les quiproquos vontils nous manquer, une fois seuls dans le siège passager de notre boîte en métal automatisée?̸

Marius grieb Contributeur

toscane ralaimongo i LE DéLIT

artsculture@delitfrancais.com

musique

Le jazz de Donal Dogbo, porteur de fraternité Un

final vibrant au Festi Jazz Mont-Tremblant 2025.

La rue principale du village de Saint-Jovite grouillait de touristes déambulant tranquillement sous la chaleur accablante depuis quelque temps déjà. En guise de concert de clôture, la 18e édition du Festi

Jazz Mont-Tremblant 2025 a accueilli un regroupement d’artistes de divers horizons sur la Grande Scène 885. Entouré de ses musiciens expérimentés, Donald Dogbo a offert une représentation remarquable de ses plus récentes compositions au cours de ce spectacle d’une heure et demie. Gagnant du prix Révélation Radio-Canada 2024, le batteur et percussionniste ivoirien décrit sa musique comme « Afro jazz, tradi-rythmique » dans laquelle il jongle entre les rythmes traditionnels africains et le jazz contemporain.

C’est avec « Divine », un morceau introspectif, que l’artiste a choisi d’ouvrir le bal. Aux premiers instants, la foule semble toutefois peu réceptive aux sonorités expérimentales de ce titre tiré de son album « Coubli ». La seconde composition, portée par des

sonorités ghanéennes et ponctuée de paroles, permet au public de découvrir pour la première fois le travail raffiné du trompettiste

Rémi Cormier, figure montante du jazz et récemment nommé

Révélation Radio-Canada 20232024. Pendant sa représentation, Donald Dogbo confie à la foule

avons tant besoin par les temps qui courent.

Entre introspection etuniversalité

Après cette première mise en bouche musicale, on entre véritablement dans l’univers

« Après cette première mise en bouche musicale, on entre véritablement dans l’univers personnel de l’artiste mis en valeur par le format intime de ce spectacle extérieur »

avoir composé « Kongo » durant la pandémie. Ce morceau met en lumière la réalité d’enfants qui travaillent jour après jour sans savoir à quoi ressemblera demain, comme l’explique l’homme de jazz. Ce dernier s’adresse aux spectateurs : « Pendant que vous écoutez Kongo, pensez à toutes les personnes qui n’ont rien. Pensez à aller voir votre voisin durant l’hiver», une invitation à l’entraide universelle dont nous

personnel de l’artiste, qui est particulièrement mis en valeur par le format intime de ce spectacle extérieur. Peu à peu, les rythmes entraînants des musiciens réchauffent la foule, qui perd sa timidité en se laissant doucement porter par le mouvement. Le temps d’un solo de plus de cinq minutes, Elli Miller-Maboungou a fait vibrer le conga, cet instrument de percussion emblématique

d’Afrique centrale et de l’Ouest.

Seul sous les projecteurs, il a enchaîné cadences effrénées et tempos plus posés, tenant la foule en haleine et l’entraînant dans un voyage rythmique saisissant.

Tout au long du spectacle, Dogbo revient sur ce thème de solidarité, rappelant que tendre la main passe aussi par l’appui aux artistes d’ici. Pour lui, encourager la scène jazz

montréalaise, encore trop peu reconnue, fait partie intégrante de cet appel. Il convie chacun à aller la découvrir par soi-même. Portés par cette invitation et par la force de sa musique, les spectateurs tombent presque inévitablement sous le charme de rythmes qu’on a envie d’entendre encore et encore. ̸

Gabrielle rochon Contributrice

Jamais trop tard pour briser le silence

Le Festival international du film de Montréal (FIFM) célébrait sa troisième édition du 22 au 24 août au Vieux-Port de Montréal. Pendant trois jours, 28 films venus de 25 pays différents ont été projetés dans une ambiance conviviale, où cinéastes, étudiants et curieux se croisaient au détour des projections et des discussions publiques. Fidèle à sa mission, le festival présente le cinéma comme outil de transformation sociale et de mémoire collective. Cette année, deux courtsmétrages en particulier ont attiré l’attention du public : Ne sois pas en retard, Myra (Don’t be late, Myra) (2024) de la réalisatrice pakistanoaméricaine Afia Nathaniel, et Au-delà

du silence (Beyond Silence) (2024) de l’actrice et scénariste néerlandaise Marnie Blok. Deux œuvres très différentes, mais unies par la même volonté : mettre en lumière la violence faite aux femmes et la difficulté d’en parler.

Entre innocence et ombre Avec Ne sois pas en retard, Myra, Afia Nathaniel livre un film à suspense glaçant. Le film suit Myra, jeune fille de dix ans, qui rentre seule de l’école à travers les rues de Lahore, au Pakistan. La réalisatrice ne s’arrête pas à cette tension de surface. Le vrai choc surgit au moment où l’on comprend que le danger ne se trouve pas seulement à l’extérieur.

L’agressivité masculine qu’elle croise sur son chemin n’est que l’avant-goût d’un secret bien plus lourd, tapi dans le silence de sa maison. Sans dévoiler l’intrigue, disons simplement que la maison, censée être son refuge, se révèle tout aussi étouffante.

L’horreur y prend racine dans le silence, un silence d’autant plus cruel qu’il est familial.

Visuellement, le film est marqué par un motif récurrent : des ballons colorés qui échappent aux petites mains de la jeune fille. Ces ballons, simples objets d’enfance, deviennent symbole d’une innocence toujours menacée. Nathaniel ne filme pas la violence de manière frontale, mais à travers ces indices subtils qui frappent l’imaginaire collectif. Plusieurs spectateurs, à la sortie de la projection, ont souligné à quel point cette image des ballons s’envolant restait imprimée dans leur mémoire, comme une blessure à la fois belle et tragique, une métaphore simple, mais partagée par tous.

Lavoixdonnéeausilence

Si Ne sois pas en retard, Myra explore la peur et le traumatisme dans l’enfance, Au-delà du silence de

Quand le cinéma féministe du FIFM transforme le silence en acte de résistance. le délit · mercredi 27 août 2025 · delitfrancais.com

Marnie Blok aborde le même thème à travers la parole adulte. Situé aux Pays-Bas, le court-métrage suit Eva, doctorante sourde, victime d’une agression sexuelle de la part d’un professeur. Elle tente de briser le silence auprès de son aide pédagogique, Sandrine, mais se heurte à une forme de scepticisme désabusé. Au fil de leur dialogue, on comprend que la conseillère ellemême a vécu une histoire similaire, choisissant autrefois de la taire.

Le court-métrage repose sur la confrontation de ces deux trajectoires. Là où Eva incarne une génération qui refuse l’omerta malgré le risque de compromettre son avenir universitaire, Sandrine porte le poids du silence comme une seconde peau. Le spectateur est invité à réfléchir : qu’est-ce qui a changé en vingt ou trente ans?

Sommes-nous réellement dans une société plus à l’écoute des victimes, ou seulement dans une époque où le silence est devenu plus difficile à tenir?

La mise en scène est minimaliste, presque théâtrale. Le miroir dans lequel la protagoniste se regarde traduit la culpabilité intériorisée par

tant de victimes. Le plan final, une fenêtre traversée de lumière, évoque au contraire la possibilité d’un futur plus juste. Ces symboles pourraient sembler appuyés, mais la réalisatrice les traite avec une sobriété qui laisse respirer le récit.

Quandlecinémadevientmémoire

Présentés au FIFM, ces deux films ne se contentent pas de raconter des histoires individuelles: ils rappellent qu’un système entier contribue à étouffer la voix des victimes d’abus. Dans les rues de Lahore ou dans les couloirs feutrés d’une université européenne, le mécanisme est le même : la peur, le doute, le silence imposé. En choisissant d'afficher ces œuvres, le FIFM s’affirme non seulement comme un espace de diffusion cinématographique, mais aussi comme un lieu de mémoire et de résistance. Cette fin de semainelà, le cinéma n’a pas seulement projeté des images : il a donné une voix aux silences trop longtemps ensevelis. ̸

Jiayuan cao

Contributrice

Le Québec au Festival International d’Animation d’Annecy

Héloïse Durning

Contributcrice

Du 8 au 14 juin 2025, Annecy, petite ville des Alpes françaises, accueille près de vingt mille participants pour son fameux Festival du film d’animation. Professionnels du domaine et amateurs du monde entier se pressent pour assister à des conférences, des expositions et des projections de films.

En tant que l’un des leaders mondiaux en matière d’animation, le Québec est fréquemment représenté au festival d’Annecy, et cette année ne fait pas exception. Au cours de la semaine de festivités, le public a pu découvrir une dizaine de films québécois. Plus de soixante-dix professionnels de l'audiovisuel, ainsi qu’une quarantaine d’entreprises québécoises ont pris part au Marché International du Festival d’Annecy (MIFA). Ce marché des exposants met en lumière le côté professionnel de cet événement, où tous les acteurs de l’industrie – réalisateurs, étudiants et sociétés de production – peuvent se retrouver.

Parmi la sélection officielle, deux films coproduits au Québec se distinguent : Allah n’est pas obligé et La mort n’existe pas Allah n’est pas obligé

Réalisé par Zaven Najiar et adapté du roman éponyme, Allah n’est pas obligé est une coproduction entre le Québec, la France et le Luxembourg, tirant profit des accords cinématographiques qui unissent ces pays francophones. Le film retrace le destin de Birahima, un jeune garçon ivoirien, espiègle et candide, entraîné malgré lui dans l’univers brutal des enfants soldats.

Si Allah n’est pas obligé relève de la fiction, son propos s’inspire directement de faits réels. À l’origine du roman, des enfants soldats rescapés des conflits en Afrique de l’Ouest ont demandé à l’auteur, Ahmadou Kourouma, de raconter leur histoire – ce qu’il a accepté de faire.

Le film adopte un ton léger, presque humoristique, en misant sur des couleurs vives, une musique entraînante et un style graphique rappelant les dessins animés pour enfants. Ce choix délibéré crée un contraste saisissant avec l’horreur des conflits armés, où des miliciens adultes réduisent les enfants au rôle de soldats et de chair à canon.

« Allah n’est pas obligé d’être juste dans toutes ces choses ici-bas ».

Telle est la conclusion que pose Birahima à la fin de son récit. Le monde, le protagoniste l’a découvert très tôt, est rempli de

Deux films coproduits au Québec se distinguent.

choses injustes : mort, guerre, violence… L’univers, et Allah, ne sont soumis à aucune obligation quant à la vie des Hommes – juste ou injuste.

Quand l’écran fond au noir, pour un long moment personne ne bouge ni ne parle. Puis, un tonnerre d’applaudissements éclate, durant plusieurs minutes. À la sortie de la séance, quelques personnes sont questionnées par l’équipe du festival sur leur ressenti du film, et leurs réponses sont presque unanimes : la mise en scène est magnifique, les personnages

par Félix Dufour-Laperrière, diplômé de l’école de cinéma de l’Université Concordia. La protagoniste, Hélène, et ses amis décident d’orchestrer un attentat contre une famille de riches oligarques. Au dernier moment, Hélène abandonne l’affaire, l’attaque échoue, et la protagoniste se retrouve hantée par Manon, son amie et complice. Cette dernière considère la décision de son amie comme lâche et pathétique, et l’encourage à reconsidérer ses actions. Si Hélène devait se retrouver dans la même situation, pistolet à la main et compagnons à

indissociables.

« Après tout, l’IA ne peut exister ni subsister par elle-même : elle est générative, non pas créative, et a besoin de se nourrir de contenu original et humain »

attachants, et l’histoire tout autant éducative qu’intéressante.

La mort n’existe pas

Quel est le bon choix, entre commettre un acte de violence contre un système injuste, et maintenir le statu quo? À partir de quand devient-on terroriste – ou complice? Et qu’est-ce qui est préférable? Voici les questions que nous pose La mort n’existe pas, long-métrage d’animation réalisé

ses côtés, agirait-elle autrement?

Le film emprunte beaucoup aux contes et regorge de poésie. La musique est écrasante, les couleurs étranges et une sorte de violence désinvolte semble émerger du monde fantasmagorique dépeint par le réalisateur. Chaque détail en cachent mille autres, et les métaphores sont si profondément enchevêtrées dans le récit qu’elles en deviennent

De fait, lors d’une courte entrevue avec Félix DufourLaperrière, celui-ci a révélé s’être fortement inspiré de la crise d’octobre de 1970 au Québec. Suite à une série d’enlèvements politiques orchestrés par le Front de libération du Québec (FLQ), un « état d’insurrection présumée » est déclaré au Québec et la Loi sur les mesures de guerre est mise en place. La suspension des libertés civiles a entraîné de nombreuses controverses dans la province. La mort n’existe pas s’inscrit dans la continuation de ces questionnements : l’histoire se déroule dans un monde strict et, on le devine facilement, liberticide. Le film pose la question « jusqu’où doit-on être prêt à aller pour revendiquer nos libertés? » Il utilise notamment l’histoire québécoise comme miroir pour pousser le public à s’interroger sur le monde d’aujourd’hui.

Le futur de l’animation au Québec

Le Québec possède des infrastructures et des innovations techniques de pointe, des artistes et techniciens qualifiés, ainsi que des subventions fédérales attrayantes pour les sociétés de productions internationales. Toutefois, le doute plane quant à l’avenir de cette industrie.

Il y a tout d’abord les menaces habituelles, propres à toutes les industries, parmi lesquelles l’intelligence artificielle (IA). Nombreux sont ceux qui prédisent le pire : un futur où artistes et animateurs sont remplacés par l’IA et l’industrie entièrement robotisée.

Au cours d'une entrevue avec Brice Garnier, producteur québécois de films d’animation, ce dernier a expliqué que ce problème – bien que très réel – ne représentait pas, à ce jour, une menace suffisante pour détruire l’industrie du cinéma d’animation. Après tout, l’IA ne peut exister ni subsister par elle-même : elle est générative, non pas créative, et a besoin de se nourrir de contenu original et humain. Selon Garnier, l’utilisation de l’IA pour des tâches répétitives et sans intérêt artistique, comme des décors intervalles, peut sembler inévitable. Néanmoins, l’artiste devrait rester prépondérant dans l’élaboration de scènes plus « grandiloquentes ». Comme le fait valoir M. Garnier, «l’animation doit être l’une des industries qui subissent le plus l’évolution de la technologie […]. Là, c’est l’IA ; demain, ça sera encore autre chose. »

Si la menace de l’IA demeure encore trop abstraite pour représenter un réel danger, la réforme des crédits d’impôt québécois est une autre histoire. Pendant longtemps, l’industrie de l’animation québécoise a bénéficié de ces généreuses aides financières, attirant de nombreux studios et sociétés de production internationales dans la province. Mais depuis la fin de 2024, le gouvernement du Québec a pris la décision d’ajuster le plafond, limitant les crédits d’impôt à 65 % et réduisant significativement l’avantage fiscal qui faisait l’attrait du Québec. Cette mesure a provoqué une chute brutale des revenus, une vague de licenciements et des délocalisations vers des marchés plus compétitifs.

Véronique Tassart, directrice de l’intégration, des fusions et acquisitions de Cinesite, a révélé que l’entreprise avait perdu trois contrats quelques semaines après l’annonce de cette réforme.

Bien que plusieurs solutions ont été avancées afin de trouver un compromis avec le gouvernement, ce dernier demeure malheureusement inflexible en la matière. ̸

Un voyage entre ciel et océan

Un homme est en chute libre. Son parachute refuse de s’ouvrir, et malgré tous ses efforts, il s’écrase bientôt au sol. Lorsqu’il se relève, le monde qui l’entoure est tout autre que celui d’où il vient. C’est ainsi que commence le spectacle Luzia. Après des prestations à New York, c’est Montréal qui a la chance d’accueillir du 15 mai au 24 août 2025 le spectacle du Cirque du Soleil, compagnie circassienne québécoise fondée en 1984 et ayant depuis acquis

caLENDRIER

une renommée mondiale en redéfinissant l’art du cirque.

Le titre Luzia est parfaitement représentatif de la prestation : une fusion entre luz et lluvia, signifiant respectivement lumière et pluie en espagnol. Dès le début, la scène est balayée de lumière colorée qui s’ajuste aux différents sentiments que suscitent les numéros : la joie, la curiosité, l’angoisse, la mélancolie. La pluie commence à tomber sur les artistes, parfois

par torrents, parfois par gouttes éparses créant des images de fleurs. Un trapéziste exécute des acrobaties au-dessus d’un bassin d’eau et crée des éclaboussures spectaculaires lorsqu’il frôle le sol. Les jeux de lumière et l’usage de l’eau à travers les différents numéros sont époustouflants. Il est fascinant de constater l’aisance des artistes à travailler avec les éléments.

Hommage au Mexique

Les numéros s’enchaînent, tous plus impressionnants que les autres, afin d’honorer la culture mexicaine centrale à ce spectacle. Les acrobates sautent à travers des cerceaux, costumés en

l'étendue de son talent. Pour représenter le Jour des morts, cette fête traditionnelle qui commémore les défunts, un artiste se contorsionne au milieu de dizaines de chandelles. Un jongleur s’empare de la scène, suivi d’un autre armé d’un ballon de soccer, sport tant apprécié dans ce pays d'Amérique. Sous une lune rouge, des acrobates exécutent un numéro impressionnant de balançoires russes.

Se laisser transporter par la musique

Une chanteuse entre en scène. Sa voix claire accompagne a

« En quittant le chapiteau, il est difficile de dire quelle a été la meilleure partie »

oiseaux multicolores à long bec, pendant qu’un grand papillon virevolte au-dessus d’eux, symbolisant la grande migration des monarques. En hommage au cinéma mexicain des années 1920, une trapéziste s’élance sur fond de cactus et un équilibriste en tenue de sauveteur montre

capella les artistes, puis les projecteurs reviennent sur elle. Un groupe de musiciens la suit, faisant allusion au mariachi, un genre musical traditionnel mexicain. Tout au long du spectacle, la musique nous transporte. Elle accompagne chaque numéro, ne cesse que

pour ces transitions efficaces où le clown, cet homme parachuté dans le monde de Luzia, interagit avec la foule. Le spectateur suit ce clown découvrant un nouveau monde et une multitude de personnages sans qu’il n’y ait de véritable trame narrative. Il suffit de se laisser porter par la beauté des numéros et de la musique. La trompette, le piano, la contrebasse, le tuba, les percussions : chaque instrument trouve sa place et fait vibrer le chapiteau par la force des notes. Les instruments sont même parfois incorporés dans les numéros d’acrobatie, comme cette danseuse qui glisse sur le couvercle du piano alors qu’on y joue une mélodie.

Un spectacle qui marque par sa beauté

En quittant le chapiteau, il est difficile de dire quelle a été la meilleure partie. Ce spectacle nous laisse sans mots par sa complexité. Que ce soit la chute d’eau, les notes résonnantes du tuba ou la hauteur au-dessus de la scène à laquelle se propulsent les artistes, chaque détail contribue à donner sa beauté à Luzia ̸ Rose langlois

Contributrice

PHOTOGRAPHIE

World Press Photo

18e édition de cette prestigieuse exposition qui réunit les clichés marquants de l’année et rend hommage au père du photojournalisme québécois, Antoine Desilets.

Du 27 août au 13 octobre Marché Bonsecours

11

THÉÂTRE

Faon

27 août au 13 septembre

THÉÂTRE

Rue Duplessis

Jean-Philippe Pleau adapte son récit autobiographique de transfuge de classe dans une version scénique mise en scène par Marie-Ève Milot.

Éric Jean orchestre une fable fragmentée et onirique, hantée par les traces de la violence. THÉÂTRE

Salle Fred Barry

Hommage à John Williams

Les mélodies emblématiques du cinéma prennent vie sous la baguette de l’OrchestreSymphonique de Montréal (OSM). 11 au 13 septembre Maison symphonique

LITTÉRATURE

12

THÉÂTRE

3 septembre au 4 octobre

Théâtre Duceppe

The Destroyed

Âm

9

Kim Thuy signe sa première pièce, une fable intime sur l’amour entre une Vietnamienne et un Québécois, sous la mise en scène de Lorraine Pintal.

Du 9 septembre au 5 octobre

Théâtre du Nouveau Monde Hamilton

La comédie musicale phénomène de Lin-Manuel Miranda débarque enfin à Montréal.

Jusqu’au 7 septembre

Spectacle trilingue et multimédia qui unit artistes iraniens et montréalais.

12 au 14 septembre

Théâtre Black Box de Concordia

Salle Wilfred-Pelletier 19

Près de 200 artistes font vibrer Montréal au rythme des mots lors du grand rendez-vous littéraire de la rentrée.

24 septembre au 4 octobre Festival international de littérature (FIL)

25

MUSIQUE Éadsé

24

Québec-Montréal sur scène

Adaptée du film culte de Ricardo Trogi, la pièce de Pierre-François Legendre une distribution éclatée de trentenaires en quête d’amour et de repères. 24 au 28 septembre

Théâtre Maisonneuve

Philippe Falardeau signe l’adaptation du roman éponyme d’Alain Farah, récompensé par le Prix du Gouverneur Général en 2023.

Dès le 19 septembre Mille secrets, mille dangers

L’auteure-compositrice -interprète wendat présente Healer, un premier album pop-soul introspectif qui mêle anglais, français et wendat dans une quête de résilience.

25 septembre

Théâtre Outremont

27

L’histoire est dépeinte par les vainqueurs

Présentée en première canadienne, l’exposition de l’artiste cri Kent Monkman détourne la grande peinture d’histoire pour y inscrire les voix autochtones et queer.

27 septembre, MBAM