Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Eine unabhängige Kampagne von Contentway

Wenn der GPS-gesteuerte Mähdrescher autonom über das Weizenfeld fährt, die Drohne effizient im steilen Weinberg Pflanzenschutz ausbringt, der Melkroboter jede Kuh erkennt oder die vollelektrische Feldmaschine mithilfe von Künstlicher Intelligenz Unkraut entfernt, dann ist deutlich sichtbar: Landwirtschaft ist modern und zukunftsgerichtet.

Großes Interview | Hubertus Paetow

RESSOURCENSCHUTZ

Die Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft (DLG) hat kürzlich einen Paradigmenwechsel gefordert. Was sich dahinter verbirgt, erklärt DLG-Präsident Hubertus Paetow.

Düngemittel

MITEINANDER VEREINBAREN

Landwirte befinden sich in einem Spannungsfeld zwischen Ertragserweiterung und Umweltauflagen. Wie man beides verbinden kann.

Einleitung | Franz-Josef Holzenkamp Lesen Sie weitere interessante

AUSGABE #195

Account Manager:

Maxim Karta, Neslihan Gruel

Geschäftsführung:

Nicole Bitkin, Fredrik Thorsson

Head of Content & Media Production:

Aileen Reese

Redaktion und Grafik:

Aileen Reese, Nadine Wagner, Caroline Strauß, Negin Tayari

Text:

Hauke Brost, Silja Ahlemeyer, Jakob Bratsch Gunnar von der Geest, Nadine Wagner

Coverfoto:

unsplash, Presse, DRV

Distribution & Druck:

Die Welt, 2025, Axel Springer SE Contentway

Wir erstellen Online- und Printkampagnen mit wertvollen und interessanten Inhalten, die an relevante Zielgruppen verteilt werden. Unser Partner Content und Native Advertising stellt Ihre Geschichte in den Vordergrund.

Die Inhalte des „Partner Content“ in dieser Kampagne wurden in Zusammenarbeit mit unseren Kunden erstellt und sind Anzeigen.

Für die Lesbarkeit verwenden wir das generische Maskulinum. Die Formulierungen sprechen alle Geschlechter gleichberechtigt an.

Herausgegeben von: Contentway GmbH

Neue Burg 1

DE-20457 Hamburg

Tel.: +49 40 85 539 750

E-Mail: info@contentway.de Web: www.contentway.de

Folge uns auf Social Media:

WEITERE INHALTE

04. Gentechnik

05. Düngemittel

06. Automatisierung

07. Agri-PV

10. Tierwohl

CONTENTWAY.DE

Leben auf dem Land selbst gestalten Tradition, Verantwortungsbewusstsein und ganz viel Herzblut: Grüne Berufe und ihr Impact für eine nachhaltige Zukunft.

CONTENTWAY.DE

Biomasse in Tank und Trog Nachhaltig zertifizierte und energieeffizient hergestellte Biokraftstoffe reduzieren CO2Emissionen und generieren in ihrem Produktionsprozess vielseitige Koppelprodukte.

EINLEITUNG

Wenn der GPS-gesteuerte Mähdrescher autonom über das Weizenfeld fährt, die Drohne effizient im steilen Weinberg Pflanzenschutz ausbringt, der Melkroboter jede Kuh erkennt oder die vollelektrische Feldmaschine mithilfe von Künstlicher Intelligenz Unkraut entfernt, dann ist deutlich sichtbar: Landwirtschaft ist modern und zukunftsgerichtet. Eine Branche, die trotz großer Herausforderungen den Kopf nicht in den Sand steckt, sondern lösungsorientiert handelt, pragmatisch anpackt, und sich den großen Veränderungen unserer Zeit mit Entschlossenheit und unternehmerischem Mut stellt.

Foto: DRV

Und die Herausforderungen sind ohne Frage immens: Der Klimawandel und die sich verändernden gesellschaftlichen Erwartungen an die Lebensmittelproduktion fordern ein Umdenken und entschlossenes Handeln. Dies kostet Kraft, Zeit und Geld. Gleichzeitig belasten Bürokratie, hohe Betriebskosten sowie die Auswirkungen der globalen Krisen die Unternehmen in der Land- und Ernährungswirtschaft. Die Konsequenz daraus ist eine mit Händen greifende Verunsicherung und eine Investitionstätigkeit auf historischem Tiefstand. Dabei gibt es klare Signale aus der Branche, dass sie gerne wieder mehr investieren und Zukunft gestalten will. Viele stehen in den Startlöchern, benötigen jedoch Verlässlichkeit, dass die heute getätigte Investition – etwa in den Umbau eines Stalles – auch morgen noch die richtige Entscheidung war.

Umso wichtiger war es, dass die neue Bundesregierung mit dem neuen Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, ein klares Be -

CONTENTWAY.DE Erfolgsfaktoren für die Landwirtschaft Neue Herausforderungen wie der Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Anforderungen an die Qualität der Lebensmittel erhöhen die Komplexität.

kenntnis zum Agrarstandort Deutschland und zur heimischen Tierhaltung abgegeben hat. Das macht Mut. Und es ist ein wichtiges Signal für den Erhalt eines möglichst hohen Selbstversorgungsgrads. Die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft steht für Innovationskraft und hohe Umwelt-, Tier- und Sozialstandards. Sie lebt aktiv Nachhaltigkeit und begreift dies als Chance. Wichtig ist, dass ihr dies keine Wettbewerbsnachteile bringt. Wer vorangeht und aktiv Lösungen für die großen Herausforderungen unserer Zeit umsetzt, darf nicht wirtschaftlich ins Hintertreffen geraten.

Für die Land- und Ernährungswirtschaft – und damit für die Versorgungssicherheit in Deutschland – haben Genossenschaften eine kaum zu überschätzende Bedeutung: Ohne sie gäbe es keine funktionierende Versorgungskette, und viele Supermarktregale blieben leer. So werden 67 Prozent der in Deutschland erzeugten Milch an Genossenschaften geliefert. Sie vermarkten 33 Prozent der lebenden Schweine und

Rinder in Deutschland, durch sie geht die Hälfte des deutschen Getreides und jede zweite Pommes Frites kommt aus Genossenschaften. Auch jede zweite Flasche deutschen Weins im Lebensmitteleinzelhandel ist ein Genossenschaftswein.

Die deutsche Land- und Ernährungswirtschaft ist auf vielen Feldern erfolgreich auf dem Weg in die Zukunft. Sie ist attraktiv, systemrelevant und hat ökonomisch Perspektive. Doch sie braucht verlässliche politische Leitplanken, faire Wettbewerbsbedingungen, Innovationsfreiräume und Genossenschaften als starke Partner an ihrer Seite. Wenn ökologische und ökonomische Ziele im Einklang stehen, ist die Landwirtschaft sowohl nachhaltig als auch wettbewerbsfähig – und sie kann ihrer großen Verantwortung zur Versorgung der Bevölkerung mit gesunden und bezahlbaren Lebensmitteln gerecht werden.

Von Melkrobotern bis zur Milchkühlung: Neue Technologien sorgen für Arbeitserleichterung und Nachhaltigkeit in der Milchviehhaltung.

In der modernen Landwirtschaft ist es das Ziel, den Arbeitsalltag zu erleichtern und gleichzeitig das Tierwohl zu stärken. Wie lässt sich das verbinden?

Das funktioniert in ganz vielen Situationen, etwa beim Melken. Ein freiwilliges Melksystem befreit die Kühe davon, zu vorgegebenen Zeiten bereitstehen zu müssen. Hier entscheiden die Kühe selbst, wann sie in die geräumige Melkbox gehen. Der Roboter setzt automatisch am Euter an. Er reinigt und stimuliert es, setzt die Melkbecher an und melkt viertelgenau. Das ist für die Kuh sehr schonend. Der Melkvorgang dauert circa sechs Minuten inklusive Euterdesinfektion. Ein Melkroboter kann bis zu 70

Mehr Tierwohl bedeutet zufriedenere Kühe. Und eine zufriedene Kuh ist weniger krank und gibt mehr Milch.

Kühe in 24 Stunden individuell melken –ganz ohne manuelle Arbeit. Für Landwirte bedeutet das mehr Flexibilität und eine bessere Work-Life-Balance.

Wie reagieren die Kühe darauf?

Anfangs brauchen sie rund zwei Wochen zur Eingewöhnung. Danach zeigt sich, dass die Herde insgesamt ruhiger wird. Die Software gibt eine Melkung nur frei, wenn eine gewisse Milchmenge erwartet wird – das schützt das Euter und sorgt für mehr Entspannung bei den Tieren.

Wie hilft moderne Technologie noch in Sachen Tiergesundheit?

Wir nutzen Biosensoren im Ohr der Kuh, die Aktivität, Fress- und Wiederkauverhalten messen. So lassen sich Rückschlüsse auf die Gesundheit ziehen. Auch die Milch wird analysiert. Erkennt das System zum Beispiel einen Kalziummangel bei einer Kuh, kann Milchfieber drohen – eine Erkrankung, die zu Muskelschwäche führt. Der Landwirt wird frühzeitig gewarnt, erhält die persönliche Nummer der betroffenen Kuh und kann das Tier per Ortung schnell im Stall finden. So kann rechtzeitig mit Kalziumfutter gegengesteuert werden, Medikamente wie Penicillin sind oft nicht

Schütmaat – Smart Farming GmbH ist ein innovatives Unternehmen für Melk-, Kühl-, Fütterungs- und Stalltechnik. www.schuetmaat.com

nötig. Zudem bieten wir noch weitere Automationen, zum Beispiel einen Spaltenreinigungsroboter für sauberere Spalten und bessere Klauengesundheit oder Futteranschieberoboter, damit die Kühe ständig optimalen Zugang zum Grundfutter an der Futtertenne haben und keine Rangkämpfe zu Stoßzeiten herrschen. Denn eins ist klar: Mehr Tierwohl bedeutet zufriedenere Kühe. Und eine zufriedene Kuh ist weniger krank und gibt mehr Milch.

Auch die Nachhaltigkeit ist ein großes Thema...

Auf jeden Fall. Sehr energieintensiv ist beispielsweise die Milchkühlung. Wir bieten ein nachhaltiges System zur Vorkühlung der Milch vom Melksystem zum Kühltank an. Hier wird die Milch im Gegenstrom mit Wasser von etwa 32 Grad auf 16 bis 18 Grad heruntergekühlt. Das dabei erwärmte Wasser dient anschließend als Trinkwasser für die Tiere – eine doppelte Nutzung des Rohstoffs. Gleichzeitig wird der Energiebedarf für die Milchkühlung etwa halbiert. Die entstehende Restwärme sowie die Antriebsenergie der Kühlung fließen in ein Wärmerückgewinnungssystem, das Brauchwasser auf rund 50 Grad erwärmt. Das ist ideal zur Reinigung des Melksystems.

Die Software gibt eine Melkung nur frei, wenn eine gewisse Milchmenge erwartet wird – das schützt das Euter und sorgt für mehr Entspannung bei den Tieren.

Unser Ziel bei der Planung eines neuen Melksystems liegt darin, ein nachhaltiges Wärmekonzept zu integrieren, das langfristig Kosten spart und fossile Rohstoffe reduziert. Auch bestehende Systeme lassen sich oft entsprechend nachrüsten.

ADVERTORIAL

Der Klimawandel bringt neue Herausforderungen für die Landwirtschaft: Unregelmäßige Niederschläge, trockene Frühjahre, heiße Sommer, milde Winter führen dazu, dass klassische Bewirtschaftungsformen und Routinen hinterfragt werden müssen.

Die HORSCH Maschinen GmbH stellt sich den komplexen Aufgaben der modernen Landwirtschaft. „Bodenbearbeitung, Aussaat, Düngung und Pflanzenschutz sind eng verzahnt und müssen in ihrer Gesamtheit betrachtet werden. Nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung können unter den Wetterextremen zukünftig ausreichend Nahrungsmittel für die Weltbevölkerung produziert werden“, sagt Geschäftsführer Michael Horsch. Der Spezialist für innovative Landtechnik und moderne Lösungen für Bodenbearbeitung, Aussaat und Pflanzenschutz treibt den Wandel der Landwirtschaft voran.

In der heutigen Landwirtschaft werden Kulturpflanzen wie Weizen, Mais und Raps angebaut. Die Kultivierung beginnt bei der Vorbereitung des Bodens für das Saatgut. Denn nur ein gut vorbereiteter Boden unterbindet die Konkurrenz zwischen Kulturpflanze und Unkraut um Licht, Wasser und Nährstoffe. Durch modernen Pflanzenschutz konnten in den letzten 25 Jahren reduzierte Bodenbearbeitungssysteme Fuß fassen. Verfahren mit weniger intensiver Bodenbearbeitung oder Direktsaat nutzen den modernen Pflanzenschutz, um mit weniger Eingriff in den Boden der Nutzpflanze durch Ausschalten der Konkurrenz die nötigen Startbedingungen zu geben.

Um die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten, ist der in der Landwirtschaft tief verankerte Nachhaltigkeitsgedanke wichtig. Um die Böden nachhaltig zu bewirtschaften, müssen die Nährstoffe, die als Lebensmittel die Fläche verlassen, dem Boden und den Organismen wieder in gleicher Menge zugeführt werden. „Dazu kann innovative und standortspezifische Technik beitragen. Dafür bieten wir unseren Kunden eine hohe Produktvielfalt“, so Geschäftsführer Philipp Horsch. Neben einer ausgeglichenen Ernährung benötigen die Kulturpflanzen Schutz vor Konkurrenzpflanzen, Pilzbefall oder Fraß. Konkurrenzpflanzen können heute mithilfe von Herbiziden oder mechanischen Verfahren im Vorfeld oder auch während der Wachstumsperiode unterdrückt werden. Um bei der Einsparung von Herbiziden voranzukommen, kombiniert HORSCH mechanischen und chemischen Pflanzenschutz – ein Ansatz der Hybrid-Landwirtschaft. Derzeit entwickelt das Unternehmen neue Ansätze im Bereich SpotSpraying. Das Ziel: mittels KI Pflanzen erkennen und unterscheiden, um Herbizide gezielter einzusetzen. In Fachkreisen wird dieser Ansatz hoch bewertet. „Für mich ist diese Technologie ein Baustein von vielen im Pflanzenschutz“, so Theo Leeb, Geschäftsführer von HORSCH LEEB AS. Denn die Spottechnologie wird nur einen Teil der Herausforderungen im Pflanzenschutz lösen.

Bodenbearbeitung mit einem HORSCH Tiger AS zur Bodenvorbereitung für eine erosionsminimierte Mulchsaat

Klimatische Veränderungen machen die Entscheidungen komplexer. Moderne, hybride Ansätze verbinden die Vorteile verschiedener Lösungswege und bieten so flexible, an die Bedingungen angepasste Lösungen für die Landwirtschaft der Zukunft.

GENTECHNIK

Pflanzen von morgen sind gegen den Klimawandel gewappnet und brauchen kaum noch Chemie. Aber mit der herkömmlichen Gentechnik hat das wenig zu tun.

Text: Hauke Brost Foto: Ahmadullah Fns/unsplash

Getreide, das selbst in schlimmsten Hitzewellen nicht verdorrt. Jedes Jahr satte Ernten von gesundem Obst und Gemüse fast ohne Einsatz von giftigen Pflanzenschutzmitteln. Grüne, gesunde Wälder ohne diese vielen toten Bäume mit ihren weißen, blattlosen Ästen: Was wie ein schöner Wunschtraum von Landwirten und Förstern klingt, ist machbar. Ein Segen für alle – sagen die einen. Gefährliches Teufelszeug aus der Gentechnik-Küche, sagen die anderen. Das Stichwort heißt „Neue genomische Technik“ (NGT). Was daran ist neu?

Die EU tut sich mit der neuen Gentechnik schwer. Zurzeit wird sie noch ebenso behandelt wie die klassische „alte“. Das heißt z. B.: Komplizierte Zulassungsverfahren, mögliche Anbauverbote in einzelnen EU-Ländern und vor allem Kennzeichnungspflicht.

Wer sich zu diesem spannenden Thema ein Urteil bilden will, muss einen wichtigen Unterschied kennen, nämlich den zwischen der „alten“ (klassischen) und der „neuen“ Gentechnik. Bei der klassischen wird fremdes genetisches Material in eine Pflanzenzelle eingebracht. Wo genau, bleibt dem Zufall überlassen. Bei der neu-

en Gentechnik gehen die Wissenschaftler anders vor. Sie schneiden das Erbgut (den sog. DNA-Doppelstrang) an einer bestimmten, exakt vorgegebenen Stelle und können so ein einzelnes Gen abschalten, ohne neue Gene ins Erbgut einzufügen.

Solche Gen-Veränderungen gibt es auch in der Natur. Nämlich dann, wenn sich Pflanzen mit einer bestimmten GenKonstellation gegen andere, anfälligere durchsetzen. Das kann allerdings, wenn es überhaupt geschieht, viele Jahrzehnte dauern. NGT ist also eine zielgerichtete, punktuelle Mutation, die auch auf natürlichem Weg hätte entstehen können.

Befürworter von NGT sehen diese Vorteile: Die Landwirtschaft braucht viel weniger Pestizide und verbraucht weniger Wasser. Die Ernte ist weniger anfällig gegen Schädlinge und länger haltbar. Außerdem übersteht sie längere, durch den Klimawandel ausgelöste Hitzeperioden viel besser. Kritiker bemängeln, dass NGT noch nicht ausreichend erforscht sei. Außerdem könnten vor allem sehr große Agrarunternehmen davon profitieren, da sich Kleinbauern NGT-Saat nicht leisten könnten und dadurch einen Wettbewerbsnachteil hätten.

Die EU tut sich mit der neuen Gentechnik schwer. Zurzeit wird sie noch ebenso behandelt wie die klassische „alte“. Das heißt z. B.: Komplizierte Zulassungsverfahren, mögliche Anbauverbote in einzelnen EU-Ländern und vor allem Kennzeichnungspflicht. Die aber ist schwierig, weil viele Menschen keine „gen-veränderten“ Produkte kaufen möchten. Die EU-Kommission möchte deshalb künftig zwischen den beiden verschiedenen

Methoden unterscheiden. NGT-Produkte wären dann nicht mehr kennzeichnungspflichtig. Aber der Vorschlag hängt noch im EU-Parlament fest.

International ist NGT längst akzeptiert. Beispiel Philippinen: Mit NGT verbesserter Reis braucht schon heute erheblich weniger Pestizide. Kanada: NGT-unterstützte Kartoffelzüchtungen erweisen sich als resistent gegen Krautfäule und bleiben länger haltbar. Südafrika: Die öffentlichprivate Partnerschaft „Water Efficient Maize for Africa“ entwickelte Mais, der auch große Dürren überlebt. Japan meldet, dass mit NGT verbesserte Tomaten erheblich länger frisch bleiben, ohne dass der Geschmack darunter leidet. Und auch Kleinbauern scheinen von NGT zu

KWS – Partner Content

profitieren. Ein französisch-deutsches Team hat Reis entwickelt, der immun ist gegen das in Afrika verbreitete und hochschädliche Rice Yellow Mottle Virus. Seitdem melden die dörflichen Bauern kaum noch Ernteausfälle.

Fakten NGT-optimierte Pflanzen sind auf deutschen Äckern bisher nicht zu finden. Auch, wenn sie auf EU-Ebene eines Tages zugelassen werden, muss sich Deutschland dem nicht anschließen. Federführend in Sachen NGT sind die USA und China, aber auch in Afrika werden gute Erfahrungen mit NGT-veränderten Pflanzen gemacht.

P� anzenzüchter haben die spezi�schen Anforderungen der Landwirtschaft seit jeher im Blick und entwickeln neue und innovative Sorten. Nur so konnte über Jahrzehnte ein kontinuierlicher Ertragsfortschritt gesichert werden. Neu im „Werkzeugkasten“ der P� anzenzüchter sind Züchtungsmethoden wie Genome Editing, mit denen schneller und präziser als mit klassischer Züchtung neue Sorten entwickelt werden können. Im Fokus: Lösungen für die Landwirtschaft, um den sich immer rasanter entwickelnden Herausforderungen wie Klimawandel und Bevölkerungswachstum entgegenzutreten.

sich nicht von denen aus konventionellen Züchtungsprogrammen unterscheiden. D er Zeit- und Kostenaufwand, der mit dieser Gentechnik-Regulierung einher geht, macht eine Anwendung von Neuen Züchtungsmethoden in der europäischen Pfl anzenzüchtung daher heute praktisch unmöglich.

auch, dass mit neuen Züchtungsmethoden entwickelte Produkte, die vergleichbar sind mit konventionellen Produkten, auch wie solche behandelt werden, ohne einschränkende Kennzeichnungs- oder Rückverfolgbarkeitsanforderungen“, sagt Dr. Anja Matzk, Head of Regulatory Aff airs bei KWS.

In der Forschung und bei der Nutzung von Genome Editing sehen sich europäische Züchter zurzeit in einem starken Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Regionen der Welt. Nach der derzeitigen Regulierung unterliegen diese Pfl anzen der strengen EU-Gentechnik-Gesetzgebung – auch, wenn sie

Daher hoffen viele europäische Pfl anzenzüchter wie KWS darauf, dass zeitnah eine angepasste EU-Regulierung in Kraft tritt. „Wichtig ist aus Sicht der Pfl anzenzüchtung, dass ein Rechtsrahmen verabschiedet wird, der wissenschaftsbasiert und innovationsfreundlich ist. Das neue Gesetz muss für die gesamte Wertschöpfungskette praktikabel sein. Dies bedeutet

KWS steht in den Startlöchern und erwartet die Gesetzesänderung in der EU mit Spannung, um dann bereits angeschobene Forschungsprojekte – wie beispielsweise eine verbesserte Insektenresistenz im Raps – zur Marktreife bringen zu können. Denn die Landwirtschaft erwartet Lösungen für aktuelle wie zukünftige Herausforderungen.

DÜNGEMITTEL

Landwirte befi nden sich in einem Spannungsfeld zwischen Ertragserweiterung und Umweltaufl agen. Wie man beides verbinden kann.

Text:Silja Ahlemeyer

Foto:Marios Gkortsilas/unsplash

Ob Weinstöcke, Zuckerrüben oder Kartoffeln – Kulturpfl anzen bilden die Grundlage für unsere Ernährung. Doch damit sie gesund wachsen und ausreichend Erträge hervorbringen, müssen sie vor Krankheiten, Schädlingen und ungünstigen Umweltbedingungen geschützt werden. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Vorgaben für Pfl anzenschutz und Düngung in Deutschland sehr streng. Mit den erschwerten Bedingungen durch den fortschreitenden Klimawandel umzugehen, erfordert Augenmaß und eine Vereinbarkeit mehrerer Komponenten.

Biostimulanzien können die Nährstoffe�zienz verbessern, was indirekt eine Reduktion des Düngerbedarfs ermöglicht.

Was Pfl anzenschutzmittel leisten Pfl anzenschutzmittel wie Herbizide, Fungizide oder Insektizide schützen vor Schadorganismen wie Unkraut, Pilzen oder Insekten. Ohne ihren Einsatz könnten viele Kulturen kaum zuverlässig angebaut werden – Schädlinge würden sich ungehindert ausbreiten, Pilzkrankheiten Ernten vernichten, und invasive Unkräuter den Pfl anzen Licht und Nährstoffe entziehen. Doch Pfl anzenschutz ist kein Freifahrtschein. In Europa gilt eines der strengsten Zulassungssysteme weltweit.

Bevor ein Mittel auf den Markt kommt, durchläuft es jahrelange Prüfungen hinsichtlich Wirksamkeit, Rückständen, Umwelt- und Verbraucherschutz. Ziel ist es, Landwirten eine sichere Anwendung zu ermöglichen und gleichzeitig Natur und Mensch nicht zu belasten.

Bedarfsgerechte Düngung ist entscheidend Neben dem Pfl anzenschutz spielt auch die Düngung eine entscheidende Rolle. Stickstoff , Phosphor und Kalium beispielsweise sind Nährstoffe, die Pfl anzen für ihr Wachstum benötigen. Doch zu viel Dünger belastet das Grundwasser und führt in Gewässern zur sogenannten Eutrophierung, also einer unverhältnismäßigen Anreicherung von Nährstoffen, was wiederum unkontrolliertes Biomassewachstum begünstigt. Deshalb gibt es in Deutschland klare Regeln, wie viel Dünger pro Hektar ausgebracht werden darf. Für Landwirte bedeutet das: Sie müssen Nährstoffe effi zient einsetzen, um ihre Pfl anzen gut zu versorgen, ohne die Umwelt zu belasten. Neueste Methoden wie der Einsatz von Drohnen unterstützen bei der Düngeplanung.

Biostimulanzien, Pflanzenschutzmittel und Mikroorganismen greifen in der Landwirtschaft ineinander. Ihr gemeinsamer Einsatz muss bedarfsgerecht geplant werden.

Eine gesunde Pflanze ist die Grundlage jeder Ernte. Doch Landwirte stehen heute vor Herausforderungen wie dem Klimawandel und steigenden Anforderungen an nachhaltige Landwirtschaft. Dünger und Pflanzenschutzmittel werden gleichermaßen eingesetzt. Dabei gilt es, stets bedarfsgerecht vorzugehen, um die Pflanzen einerseits zu stärken und Böden und Umwelt andererseits nicht zu schädigen.

Hier setzt die Tilco-Alginure GmbH an. Das Unternehmen entwickelt Lösungen für die Landwirtschaft auf Basis der Braunalge Ascophyllum nodosum (Knotentang). Die Braunalge liefert viele wachstumsfördernde Inhaltsstoffe, vor allem Polyphenole und

Peptide, die durch den speziellen AlginureAufschluss nutzbar gemacht werden.

Die Arbeit der Reinfelder konzentriert sich auf drei Kernbereiche. Ein Schwerpunkt sind Biostimulanzien. Die Produkte unterstützen mit ihrer abgestimmten Zusammensetzung die Pflanze dabei, besser mit abiotischen Stresssituationen umzugehen. Kritische Situationen wie zeitweilige Trockenheit werden so besser überstanden.Ein zweiter Bereich ist der klassische Pflanzenschutz. Alginure entwickelt individuell formulierte Fungizide, die wirksam und gleichzeitig verantwortungsvoll gegen den falschen Mehltau eingesetzt werden können. Die Wirkungssicherheit wurde durch EU-Zulassung nachgewiesen.

Wege zu gesünderem Wachstum

Die Frage lautet: Wie können Pfl anzen unter diesen Vorzeichen optimal wachsen und die Natur gleichzeitig geschont werden? Ein Ansatz ist die Nutzung von Biostimulanzien. Sie unterstützen Ackerpfl anzen in Stresssituationen – etwa bei Trockenheit, Hitze oder Schädlingsdruck – und fördern natürliche Abwehrmechanismen. Biostimulanzien können die Nährstoffeffi zienz verbessern, was indirekt eine Reduktion des Düngerbedarfs ermöglicht. Auch Mikroorganismen spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Bestimmte Pilze an den Wurzeln beispielsweise verbessern die Nährstoffaufnahme, regulieren den pH-Wert des Bodens durch Säureproduktion an der Wurzel und helfen Pfl anzen, selbst widerstandsfähiger gegenüber Krankheiten zu werden.

Landwirtschaft im Wandel Innovative Lösungen wie präzisere Düngemethoden, schonender Pfl anzenschutz und der Einsatz natürlicher Helfer bieten den Landwirten neue Perspektiven. Ziel ist es, ein Gleichgewicht zu schaffen: Pfl anzen so zu fördern, dass sie gesund

und ertragreich wachsen und gleichzeitig Böden, Wasser und Biodiversität langfristig zu schützen. Nur durch diese Balance kann Landwirtschaft auch in Zukunft nachhaltig und erfolgreich sein.

Innovative Lösungen wie präzisere Düngemethoden, schonender Pflanzenschutz und der Einsatz natürlicher Helfer bieten den Landwirten neue Perspektiven.

Fakten

In Deutschland gilt unter anderem die Düngeverordnung (DüV). Sie legt verbindliche Regeln für den Umgang mit stickstoff- und phosphorhaltigen Düngemitteln fest. Zudem verpfl ichtet sie zur Bedarfsermittlung vor jeder Düngung, um Überdosierung zu vermeiden.

Neue Methoden werden auf dem eigenen Praxisbetrieb entwickelt und getestet.

Drittens setzt das Unternehmen auf Mikroorganismen. Dabei handelt es sich um eigene registrierte Stämme des Bodenpilzes Trichoderma. Sie wachsen als Begleiter der Pflanze auf der Oberfläche der Wurzel und stärken das Pflanzenwachstum mit ihrer Wechselwirkung. So können sie den pH-Wert des Bodens um die Wurzel herum senken, um notwendige Nährstoffe besser verfügbar zu machen. Durch die Bildung wachstumsfördernder Verbin-

Stärkt die Pflanzen Erhöht die Nährstoffaufnahme Schützt vor Stressfaktoren Sichert Ertrag und Qualität Biostimulanzien auf Algenbasis für intensive Wurzelbildung und nachhaltiges Wachstum

Alginure-Produkte finden Anwendung im modernen und nährstoffoptimierten Pflanzenbau, in einer zukunftsorientierten Tierernährung sowie in der ressourcenschonenden Energieerzeugung aus nachwachsenden Rohstoffen. Am Produktionsstandort in Reinfeld können Produkte als flüssige, granulierte oder pastöse Formulierungen hergestellt werden. www.alginure.de

dungen wie Phytohormone werden das Wachstum und die Resilienz der Pflanzen gestärkt. Mit dieser Kombination aus Biostimulanzien, Pflanzenschutzmitteln und Mikroorganismen verfolgt Alginure ein klares Ziel: Landwirtschaft nachhaltiger und zukunftsfähiger zu machen. Denn nur, wenn die drei ineinandergreifenden Komponenten richtig aufeinander abgestimmt sind, können Landwirte langfristig sichere Erträge erzielen.

Auch in der Milchwirtschaft nehmen Automatisierung und Digitalisierung zu. Laut Umfragen erwägt mehr als die Hälfte der Viehhalter den Kauf eines Melkroboters.

Text: Gunnar von der Geest

Foto: Michael Fousert

Wenn Milchkühe sich etwas wünschen dürften, wären dies wohl saftige Weiden mit Bergblick, viele freundliche Artgenossen, regelmäßige Streicheleinheiten – und möglichst wenig Stress beim Melken. Landwirte hätten gegen derlei Werbefi lm-Romantik gewiss nichts einzuwenden, doch ihre tägliche Arbeit ist zunehmend geprägt von Fachkräftemangel, Bürokratie und dem Druck, wichtige Entscheidungen treffen zu müssen, um in puncto Automatisierung und Digitalisierung wettbewerbsfähig zu sein.

Der gemeinsame Wunsch, auf den sich Mensch und Tier vermutlich schnell verständigen könnten, lautet: mit modernen Melkrobotern sowohl die Effi zienz und Flexibilität des Betriebes als auch das Tierwohl zu steigern. Die Agrarstrukturerhebung aus dem Jahr 2023 weist für automatische Melksysteme 8.830 Unternehmen aus; dies entspricht etwa 19 Prozent der rund 46.600 deutschen Milchkuhbetriebe mit ihren rund 3,8 Millionen Tieren. Tendenz steigend, denn: Für Landwirte bieten die Roboter erhebliche Erleichterungen. Statt festgelegter, häufi g früher Melkzeiten im oftmals kleinen Team lassen die Hightech-Geräte dem Milchvieh den eigenständigen Zugang in die geräumige Box ohne längere Wartezeit – und entlasten so deutlich den eng getakteten Arbeitsalltag des Personals. Innovatives Equipment der neuesten Generation hält darüber hinaus ein konstantes, voreingestelltes Vakuum an der Zitzenspitze aufrecht. Dies führt zu einem besseren Melkerlebnis ohne Irritationen für die Kuh und zu einer Verkürzung der

DAS NEUE VMS™ 2025

Melkzeit. Manche Systeme reinigen Euter und Zitzen vor dem Andocken, was Hygiene und Komfort steigert. Gleichzeitig ermöglicht „Kollege“ Computer eine umfangreiche Datenerfassung: Milchleistung, Zellzahlen, Temperaturniveau – all das fl ießt in digitale Herden-Managementsysteme ein. Dies sorgt für eine bessere Tierüberwachung und frühere Erkennung von Krankheiten (z. B. Mastitis), reduziert aber auch die Vielzahl unnötiger Anti-

biotika-Behandlungen. Außerdem lernen KI-basierte Systeme ständig dazu, sodass sich mit jedem Melkvorgang eine kontinuierliche Steigerung der Leistung bzw. Effi zienz erzielen lässt. Darüber hinaus bietet die Robotik neben der zeitlichen vor allem räumliche Flexibilität, denn im Vergleich zu einem Melkstand benötigt ein automatisches Melksystem deutlich weniger Platz im Stall.

Dennoch ist der Einsatz von Melkrobotern kein Selbstläufer, vor allem nicht für Kleinbetriebe. Letztlich ist jeder Landwirt gefordert, sich an seinen „Rechner“ zu setzen, um genau zu ermitteln, wann die Gewinnschwelle (Break-even) erreicht sein wird. Zu den Anschaff ungskosten im meist sechsstelligen Bereich kommen

oftmals höhere Investitionen in einen Umbau, um die neue Technik bestmöglich in bestehende Tools integrieren zu können. Darüber hinaus fallen Wartung, Software-Updates und gegebenenfalls Service-Dienstleistungen an. BranchenExperten sind sich jedoch einig: Langfristig geht die Rechnung auf – für Mensch und Tier.

Manche Systeme reinigen Euter und Zitzen vor dem Andocken, was Hygiene und Komfort steigert.

Das VMS™ ist jetzt noch besser. Unser VMS™ ist bereits mit dem fortschrittlichsten Roboterarm und gleichzeitiger modernster Reinigungs- und Ansetztechnologie ausgestattet – jetzt bietet das neue DeLaval VMS™ V300 2025 Modell noch schnelleres und schonenderes Melken für Kühe aller Rassen und Größen. All dies wird durch ein sich ständig weiterentwickelndes Paket an leistungsstarken, digitalen Services im Bereich Management, Analysen und Vorhersagen unterstützt. Flexibel und zukunftssicher – ganz gleich, wie Sie melken möchten.

DOPPELNUTZUNG

Ein Begriff „elektrisiert“ gleichermaßen Landwirtschaft, Energieversorger, Politik und Umweltverbände: Agri-Photovoltaik. Über ein spannungsgeladenes Feld im Rahmen der Energiewende.

Text: Gunnar von der Geest Foto: Michael Förtsch/unsplash

Früher besagte eine Redensart, dass „die dümmsten Bauern die dicksten Kartoffeln haben“. Dies suggerierte, der Anbau sei eine simple Tätigkeit, bei der ohne viel Know-how und harte Arbeit gute Ergebnisse zu erzielen wären. Landwirte schüttelten darüber schon immer den Kopf. Aktuell ließe sich dem Sprichwort ein neuer Spin geben: „Die schlauesten Bauern ernten nicht nur die dicksten Kartoffeln, sondern auch den meisten Strom.“ So jedenfalls lautet die Philosophie der Agri-Photovoltaik. Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zur effi zienten Doppel-Nutzung landwirtschaftlicher Flächen für Nahrungsmittel-Produktion und PV-Stromerzeugung. Photovoltaik auf Freiflächen kann substanziell ausgebaut werden, ohne Ressourcen an fruchtbarem Ackerboden nennenswert zu verbrauchen. Zusätzlich lässt sich die Wertschöpfung in der Region steigern, da Agri-PV-Projekte prädestiniert dafür sind, dezentral von Landwirten, Gemeinden sowie klein- und mittelständischen Unternehmen getragen zu werden. Für die Landwirtschaft ergeben sich neuartige, ökonomisch tragfähige Bewirtschaftungsmöglichkeiten. Weidende Schafe in einem Solarpark sind allerdings nicht ausreichend, um die hohen Kriterien zu erfüllen.

„Stromerzeugung mit Agri-PV beansprucht maximal 15 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche, sodass mindestens 85 Prozent der Fläche weiterhin der landwirtschaftlichen Nutzung dienen“, heißt es auf der Webseite des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Agri-PV-Anlagen sind über das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) von 2023 grundsätzlich auf allen Ackerflächen, Flächen mit Dauerkulturen und Grünlandflächen förderfähig (ausgenommen Moorböden und Naturschutzgebiete). Das von der letzten Bundesregierung verabschiedete Solarpaket sieht vor, dass mindestens 50 Prozent des PV-Zubaus als Dachanlagen erfolgen sollen, um auch den Druck auf landwirtschaftliche Flächen zu reduzieren. Der maximale bundesweite Netto-Zubau von Freiflächenanlagen auf landwirtschaftlich genutzten Flächen ist dabei gedeckelt auf 80 Gigawatt bis 2030 und auf 177,5 GW bis 2040. Hinsichtlich der Installation

Werden neue Anlagen mit Blick auf die Biodiversität geplant, dann hat Agri-PV das Potenzial, Konflikte zwischen Landwirtschaft, Energieunternehmen und Naturschutz abzuschwächen.

Bei Sonderkulturen, wie dem Obst-, Gemüse- und Weinanbau ist der gesteigerte Nutzen besonders hoch.

der PV-Module ergeben sich unterschiedliche Varianten: Einerseits können sie auf Stahl- oder Holzträgern befestigt werden und so wie das Dach eines Gewächshauses mehrere Meter über dem Boden schweben. Andererseits lassen sich PVZäune ziehen, sodass in den Zwischenräumen noch genug Platz für Pflanzenkulturen bleibt. Darüber hinaus gibt es sogenannte Solarbäume – Metallstämme, an denen schräg gen Himmel gerichtet die Module angeordnet sind.

Agri-PV – Chancen & Herausforderungen

Chancen

Für den Naturschutzbund Deutschland (NABU) müssten in puncto Solarenergie versiegelte Flächen wie Dächer weiterhin im Fokus stehen. „Agri-PV kann aber eine zusätzliche Möglichkeit sein, die Energiewende noch schneller voranzubringen. Werden neue Anlagen mit Blick auf die Biodiversität geplant, dann hat Agri-PV das Potenzial, Konflikte zwischen Landwirtschaft, Energieunternehmen und Naturschutz abzuschwächen“, heißt es in einem Statement.

• Landwirte müssen sich nicht zwischen Solarpark und Acker entscheiden, sondern können die Fläche doppelt nutzen. Laut Ökoinstitut sind bundesweit rund 4,3 Millionen Hektar besonders geeignet für Agri-PV.

• Auch Agri-PV trägt dazu bei, die Klimakrise abzumildern.

• PV-Modul-Dächer schützen die Pflanzen vor Sonne, Starkregen und Hagel (Reduzierung von Ernteausfällen).

• Agri-PV kann für Landwirte eine zusätzliche Einnahmequelle sein und schwankende Lebensmittel-Preise ausgleichen. Außerdem lässt sich der erzeugte Strom für den eigenen Betrieb nutzen (Senkung der Energiekosten).

Herausforderungen

• PV-Module auf dem Acker erzeugen nicht so viel Strom wie ein Solarpark auf vergleichbarer Fläche.

• Konstruktionen für PV-Dächer und die semitransparenten Spezialmodule, welche das nötige Licht für Pflanzen durchlassen, sind teuer.

• Zurzeit gibt es für Agri-PV noch bürokratische Hürden, z. B. lange Genehmigungsverfahren, unklare Regelungen im Bau- und Naturschutzrecht sowie die Notwendigkeit von Gutachten und Umweltverträglichkeitsprüfungen.

• Es fehlen langfristige Studien, die zeigen, wie sich z. B. PV-Modul-Dächer auf die Eigenschaften der Nutzpflanzen auswirken.

517 Terawattstunden (TWh)… … betrug 2023 der Bruttostromverbrauch in Deutschland. Die Bundesregierung rechnet mit einer weiteren Steigerung. Gründe hierfür sind die zunehmende Elektromobilität, ein höherer Strombedarf zu Heizzwecken, aber auch die wachsende Digitalisierung und Elektrifizierung von Haushalten. Bis zum Jahr 2030 soll der Bruttostromverbrauch dennoch zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Agri-PV kann eine Option sein, um den Anteil an „grüner Energie“ zu erhöhen und das 200-GW-Ausbauziel für Solarenergie bis 2030 zu erreichen.

(Quelle: EnBW, 2025)

Bio-Siegel: Nachhaltigkeit oder Marketinginstrument?

Echtes Tierwohl beginnt dort, wo Tier-Nutzung endet. Der Hinweis auf höhere Haltungsform-Stufen, Biosiegel oder das staatliche Tierwohl-Label klingt zunächst nach Tierliebe und Fortschritt. Die Tiere leiden jedoch weiterhin. Ob eine Fläche von 1,5 m² oder 0,75 m² pro Schwein – die Tiere können sich kaum umdrehen. Beides ist Ausbeutung auf engstem Raum.

„Ein Bio-Siegel ändert nichts am Leid“, erklärt Agrarwissenschaftlerin Lisa Kainz, Fachreferentin für Tiere in der Landwirtschaft. „Die Labels sind lediglich Marketinginstrumente zur Gewissensberuhigung.“

Laut Lisa Kainz beginnt hier der Wendepunkt: „Es geht nicht darum, Tierhaltung ‚fairer‘ zu gestalten, sondern sie vollständig zu überwinden.“ Der Weg führe zur bioveganen Landwirtschaft: „Ein System ohne Tierleid und ohne jährlich etwa 13 Milliarden Euro Subventionen für Tierprodukte – finanziert durch die Steuerzahlenden in der Republik.“

Tierfreie Landwirtschaft statt Ausbeutung

„Zeit, unser Bild von Landwirtschaft neu zu denken“, appelliert die Expertin der Tierrechtsorganisation PETA. In ihrem Fachbereich konnte 2025 ein strategischer Ausstiegsplan auf den Weg gebracht werden. „Wer Tiere weder ausbeuten noch für ihren Tod im Schlachthaus verantwortlich sein will, setzt auf veganen Ökolandbau und eine rein pflanzliche Ernährung.“

ANZEIGE - ADVERTORIAL

Kontrolle gegen Betrug bei Biokra sto en: Landwirtscha und Ernährung pro tieren auch

In der Biokra sto ranche ist einiges ins Wanken geraten. Der deutsche Markt wird seit über zweieinhalb Jahren mit falsch deklarierten Importen aus China über utet. Elmar Baumann ist Geschä sführer beim Verband der Deutschen Biokra sto ndustrie. Was ist passiert, Herr Baumann?

Der gesetzliche Anreiz, sogenannte fortschrittliche Biokrasto e einzusetzen, ist so stark, dass Betrug in großem Stil betrieben wird: Anstatt besonders schwer zu verarbeitende Reststo e zur Produktion von Biodiesel einzusetzen, wird Palmöl verwendet. So verdrängen die falsch deklarierten Importe aus China unsere heimische Produktion und machen infolge des Preisverfalls Investitionen in Erneuerbare im Verkehr hierzulande unmöglich.

Hat der Betrug auch Auswirkungen auf die Landwirtscha ?

Ja, denn Biodiesel aus Rapsöl wird verdrängt. Die Preise für

die Landwirtscha und die Nachfrage leiden. Die Herstellung von Biodiesel aus Raps liefert wertvolle Kuppelprodukte: Eiweißfuttermittel für Nutztiere und Glycerin für zahlreiche Produkte unseres Alltags. Der Betrug beeinträchtigt auch ihre Herstellung.

Und auf unsere Ernährung?

Für Biodiesel gedachtes Rapsöl kann bei knapper Versorgung als Lebensmittel eingesetzt werden, also als Sicherheitsreserve, zuletzt geschehen zu Beginn des Ukrainekrieges. Der Betrug beschädigt auch diesen Vorteil. Er ruiniert alles in allem Wirtscha und Arbeitsplätze bei uns.

Welche Schlussfolgerung ziehen Sie daraus? Der Gesetzgeber muss für gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen. Importe müssen die gleichen hohen Anforde-

rungen erfüllen wie in Deutschland hergestellte Ware, auch bei Biokra sto en. Behördliche Kontrollen helfen dabei.

Wie lässt sich das umsetzen?

Verbesserte Regeln für Biokra sto e sollen in nächster Zeit von Kabinett und Bundestag beschlossen werden. Am wirkungsvollsten ist, dass falsch deklarierter Biokra sto von der Erfüllung der deutschen Klimaziele ausgeschlossen wird. Das neue Gesetz muss zum 1.1.2026 in Kra treten. Betrug darf sich nicht mehr lohnen.

Elmar Baumann

Geschä sführer beim Verband der Deutschen Biokra sto ndustrie www.biokra sto verband.de

GROSSES INTERVIEW

Die Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft (DLG) hat kürzlich einen Paradigmenwechsel gefordert. Was sich dahinter verbirgt, erklärt DLG-Präsident Hubertus Paetow.

Text: Gunnar von der Geest

Foto: Presse

Herr Paetow, Anfang September haben Sie auf den DLG-Unternehmertagen vor mehr als 500 Teilnehmenden ein Diskussionspapier zum neuen Leitbegriff „Nachhaltige Produktivitätssteigerung“ vorgestellt. Dieses sorgte auch außerhalb Ihrer Organisation für große Resonanz. Worum geht es genau? Die Kernaussage lautet, dass ein neues Fortschrittsverständnis entstehen sollte, das Produktivität und Ressourcenschutz gleichermaßen adressiert. Konkret: „Nachhaltige Produktivitätssteigerung“ löst „Ökologisch-soziale Land- und Lebensmittelwirtschaft“ ab. Unserer Auffassung nach ist die europäische Transformationsagenda des sogenannten Green Deals an der politischen und ökonomischen Realität

Je mehr Daten aus der Landund Lebensmittelwirtschaft, Klimaforschung und Naturschutz zusammenfließen und in Korrelation gesetzt werden, umso besser können wir gemeinsam Strategien entwickeln und uns im Wettbewerb resilienter aufstellen.

gescheitert. Während die einseitige ökologisch-soziale Ausrichtung der Agrar- und Lebensmittelwirtschaft den Ertrag bremst und die internationale Wettbewerbsfähigkeit schwächt, bleiben erhoffte Fortschritte hinsichtlich Biodiversität, also Artenvielfalt und Klimaschutz, weitgehend aus bzw. deutlich hinter den Erwartungen zurück. Angesichts globaler Krisen braucht es deshalb einen Kurswechsel, einen neuen Fortschrittsbegriff, der Ertragssteigerung und Wettbewerbsfähigkeit in den Fokus nimmt und genauso wie Ressourcenschutz und Tierwohl einbezieht.

„Nachhaltige Produktivitätssteigerung“ klingt so, als ob daraus Zielkonflikte entstehen könnten. Was sind Ihre Vorschläge, in welche Richtung sich die Land- und Lebensmittelwirtschaft entwickeln sollte?

Eine wichtige Anmerkung vorweg: Das weitgehende Scheitern der aus dem ökologisch-sozialen Leitbild entwickelten Strategien darf keinesfalls zu einer Abkehr von den grundsätzlichen Zielen einer ressourcenschonenden Produktion führen, sondern sollte Startpunkt eines neuen Diskurses sein. Dafür wären drei Voraussetzungen zu erfüllen: Erstens braucht unsere Gesellschaft eine fortschrittsoffene Haltung. Hierzu zählt, dass Nutzen und Risiken von Innovationen möglichst objektiv bewertet und dabei „potenzielle Gefahr“ und „tatsächliches Risiko“ eindeutig unterschieden werden. In Bezug auf den Erfolg von Innovationsprozessen ist das eine der wichtigsten Bedingungen. Zweitens benötigen wir eben diese Innovationen in Bereichen wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und neuen Züchtungstechnologien, die den Zielkonflikt von Ertragszuwächsen und Ressourcenschutz signifikant verringern. Dazu gehören zum Beispiel effi ziente Daten-Plattformen für

verbesserte Entscheidungs- und Steuerungsalgorithmen, teilautonome Robotik, wassersparende Pflanzensorten und robuste Rassen in der Tierhaltung. Dies fördert nicht nur Präzision und E ffi zienz, sondern führt auch zu steigenden Erträgen und verbessertem Ressourcenschutz. Drittens wäre es erforderlich, dass wir eine objektive und an gesellschaftlichen Zielen orientierte Messung, Bewertung und Inwertsetzung aller Faktoren inklusive Artenvielfalt und Tierwohl vornehmen, ähnlich wie es beim Handel von Treibhausgas-Emissionen der Fall ist. So kann der klassische Produktivitätsbegriff gut begründet, um den Verbrauch oder die Erzeugung sämtlicher Ressourcen ergänzt und zur „Nachhaltigen Produktivität“ weiterentwickelt werden. Dazu ist es meines Erachtens sinnvoll, an alle Parameter ein „Preisschild“ dranzuhängen. Das sorgt für Transparenz.

Sie sprachen von der Notwendigkeit, dass Ihre Branche hinsichtlich Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz an Geschwindigkeit zulegen müsste. Wo sehen Sie Nachholbedarf? Im Prinzip verfügen wir in der deutschen Landwirtschaft über eine sehr solide Basis. Viele Betriebe sind technologisch gut aufgestellt. Allerdings wurden Forschungsergebnisse und tradiertes Wissen aus mehr als 200 Jahren Landwirtschaft und fachlicher Praxis bislang zu selten digitalisiert und stehen deshalb nicht breit zur Verfügung. Dabei sind auch bei uns hochwertige Datensätze die „Bodenschätze“ des 21. Jahrhunderts. Ich würde es begrüßen, wenn wir zukünftig noch enger branchenübergreifend zusammenarbeiten. Je mehr Daten aus der Land- und Lebensmittelwirtschaft, Klimaforschung und Naturschutz zusammenfließen und in Korrelation gesetzt werden, umso besser

Drone Safety – Partner Content

Innovative Technologien können die Landwirtschaft be�ügeln. Den vermehrten Drohnen-Einsatz bremsen derzeit noch bürokratische Hürden.

Der Begriff „Smart Farming“ elektrisiert viele Landwirte. Auch wenn sie wissen, dass ihr zeitaufwendiger und anstrengender Beruf zukünftig nicht allein per Knopfdruck zu erledigen sein wird, können insbesondere fleißige „Kollegen“ aus der Luft die Arbeit effi zienter und nachhaltiger gestalten. Moderne AgrarDrohnen ermöglichen es, Saatgut, Dünger und biologische Pflanzenschutzmittel – bei fast jedem Wetter – punktgenau und ressourcenschonend auszubringen, was sowohl das Ökosystem als auch den Geldbeutel schont. Darüber hinaus sind hochauflösen-

de Kameras in der Lage, detaillierte Bilder der Pflanzenkulturen aufzunehmen und so frühzeitig Schäden bzw. Krankheiten zu erkennen. Mit ihrer Reichweite und Traglast eignen sich die fl iegenden Helfer auch für größere Flächen – und das im Gegensatz zu schweren Landmaschinen unabhängig von der Bodenbeschaffenheit. „Unsere aktuellen Hightech-Drohnen können zwischen 25 kg und 100 kg Saat oder Dünger tragen und in etwa zehn Minuten mit einer Akku-Ladung verteilen“, erklärt Thorsten Eichert, einer der Geschäftsführer von Drone Safety aus Neumünster (Schleswig-Holstein). Seit knapp 20 Jahren ist er in der Branche tätig und hat wesentlich zu deren Weiterentwicklung beigetragen. Kürzlich stellte er zusammen mit seinem Team die neuesten Drohnen-Modelle auf der Fachmesse „Norla“ (knapp 600 Aussteller) in Rendsburg vor. „Neben Antragshilfe bieten wir unseren Kunden aus der Land- und Forstwirtschaft maßgeschneiderte Konzepte inklusive Schulungen sowie die Integration der jeweiligen Lösungen in den laufenden Betrieb“, sagt Thorsten Eichert. Was indes

können wir gemeinsam Strategien entwickeln und uns im Wettbewerb resilienter aufstellen. KI wird bei der Entscheidungsfindung in den Betrieben sehr gute Dienste leisten.

Was möchten Sie mit Ihrem Positionspapier erreichen? Wir sollten uns vom alten Paradigma lösen und unter Einbeziehung aller Faktoren rasch einen gesellschaftlichen Konsens finden. Dies ist eine riesige Chance für die Landwirtschaft, die Gesellschaft und die Natur.

Angesichts globaler Krisen braucht es deshalb einen Kurswechsel, einen neuen Fortschrittsbegriff, der Ertragssteigerung und Wettbewerbsfähigkeit in den Fokus nimmt und genauso wie Ressourcenschutz und Tierwohl einbezieht.

Fakten

Hubertus Paetow (58) wurde 2018 zum Präsidenten der DLG (31.000 Mitglieder) gewählt. Seine Familie ist seit rund 450 Jahren in der Landwirtschaft tätig. Ob eines der fünf Kinder den 1.450 Hektar großen Agrarbetrieb in Finkenthal (Mecklenburg-Vorpommern) übernehmen wird, steht noch nicht fest. In puncto Ernährung ist er undogmatisch: „Ich esse alles, was schmeckt.“

Thorsten Eichert, Geschäftsführer von Drone Safety

die schnelle Verbreitung dieser innovativen Technologie bremse und alles andere als „smart“ sei, wären die langwierigen Genehmigungsverfahren. Die Bearbeitung der Anträge bei den zuständigen Landesluftfahrtbehörden bzw. beim Luftfahrtbundesamt würde sich oft über mehrere Monate erstrecken, weiß Eichert zu berichten. „Dabei macht es einen großen Unterschied, ob eine Drohne über eine stark frequentierte City oder in fünf Meter Höhe über ein menschenleeres Weizenfeld fl iegt“, wünscht sich der Experte mehr „Rückenwind“ aus den Behördenstuben. Drone Safety ist ein führendes Unternehmen, das sich auf die Sicherheit von Drohneneinsätzen für Unternehmen, Behörden, Organisationen und Vereine spezialisiert hat. www.drone-safety.de

TIERWOHL

Warum Tierschutz hierzulande nicht nur moralische Pflicht, sondern gesetzlich verankert ist – und was das für Tiere, Landwirtschaft und Verbraucher bedeutet.

Text: Silja Ahlemeyer Foto: Giulia Botan/pexels

Der Tierschutz in Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten einen Wandel vollzogen: von einer eher fachlich begrenzten Thematik hin zu einem Staatsziel mit Verfassungsrang. Seit der Aufnahme in Artikel 20a des Grundgesetzes im Jahr 2002 sind Politik, Verwaltung und Gerichte verpflichtet, den Schutz der Tiere als zentrales Gemeinwohlziel zu berücksichtigen. Damit gilt: Wenn über neue Gesetze beraten oder höchstrichterliche Urteile gefällt werden, steht der Tierschutz gleichberechtigt neben anderen Verfassungsgütern wie Umweltschutz oder wirtschaftlicher Freiheit.

Föderale Zuständigkeiten

Die Rollen im deutschen föderalen System sind klar verteilt: Der Bund setzt mit dem Tierschutzgesetz sowie ergänzenden Verordnungen die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die Länder sind für den Vollzug zuständig – hier kommen die Veterinärund Lebensmittelüberwachungsämter in Landkreisen und Städten ins Spiel. Um bundesweit vergleichbare Standards zu gewährleisten, haben die Länder Vollzugshandbücher entwickelt. Zudem werden die Kontrollen nach einem mehrjährigen nationalen Kontrollplan koordiniert und risikobasiert durchgeführt. Allerdings können die Länder regionale Schwerpunkte setzen, was zu Unterschieden in der Umsetzung führt.

Einfluss aus Brüssel

Besonders die Nutztierhaltung ist stark vom europäischen Recht geprägt. Mindeststandards für Schweine, Masthühner oder den Transport und die Schlachtung gelten EU-weit. Deutschland setzt diese Vorgaben in nationales Recht um und geht in vielen Fällen noch darüber hinaus. Ein Beispiel ist die Gruppenhaltung tragender Sauen, die hierzulande strengeren Regeln unterliegt

als in vielen anderen Mitgliedstaaten. Die Reformen bei Kastenständen ab 2020/21 haben diese Linie bekräftigt. Einen internationalen Meilenstein setzte Deutschland 2022 mit dem Verbot des Kükentötens in der Legehennenhaltung.

Mehr Transparenz für Verbraucher Parallel wächst die Bedeutung von Markttransparenz. Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher möchten wissen, unter welchen Bedingungen Tiere gehalten wurden. Darauf reagierte die Politik mit dem Tierhaltungskennzeichnungsgesetz. Seit 2023 wird schrittweise eine verpflichtende staatliche Kennzeichnung eingeführt, zunächst für frisches Schweinefleisch. Fünf Stufen von „Stall“ bis „Bio“ sollen Klarheit schaffen und eine bewusste Kaufentscheidung ermöglichen. Langfristig könnte die Kennzeichnung auf weitere Tierarten ausgeweitet werden. Das Ziel: mehr Transparenz im Supermarktregal und ein Anreiz für Landwirte, höhere Standards umzusetzen.

Sanktionen bei Verstößen Wer Tiere quält, begeht eine Straftat (§ 17 Tierschutzgesetz) und muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Je nach Schwere des Verstoßes drohen Geldstrafen oder – in schweren Fällen – Freiheitsentzug. In der Praxis werden jedoch meist Bußgelder oder Geldstrafen verhängt. Das signalisiert: Tierschutz ist kein weiches Nice-to-have, sondern Teil des Strafrechts. Verstöße werden konsequent verfolgt und sanktioniert. Seit 2023 stärkt eine Bundestierschutzbeauftragte die institutionelle Verankerung des Themas. Sie bündelt Impulse

Seit der Aufnahme in Artikel 20a des Grundgesetzes im Jahr 2002 sind Politik, Verwaltung und Gerichte verpflichtet, den Schutz der Tiere als zentrales Gemeinwohlziel zu berücksichtigen.

aus Gesellschaft und Wissenschaft und trägt sie in die politische Debatte.

Herausforderungen für die Landwirtschaft Für Landwirte bedeutet der gestiegene Tierschutzstandard kontinuierliche Anpassungen: Ställe müssen umgebaut, Flächen erweitert und Beschäftigungsmöglichkeiten für Tiere geschaffen werden. Das verursacht hohe Kosten, eröffnet aber auch wirtschaftliche Chancen. Denn wer hohe Tierwohlstandards erfüllt, kann diese künftig klar kennzeichnen und sich im Wettbewerb profilieren. Transparenz wird so zum wirtschaftlichen Faktor, der sich langfristig auszahlen kann.

Zukunftsperspektiven Auch in Zukunft wird der Tierschutz eine zentrale Rolle spielen. Themen wie die Reduzierung von Antibiotika in der Tiermast oder die Entwicklung neuer Haltungssysteme werden die politische und gesellschaftliche Debatte prägen. Auf EU-Ebene wird derzeit eine weitere Vereinheitlichung der Tierwohlkennzeichnung diskutiert – eine Lösung steht jedoch noch aus. Digitale Kontrollsysteme, etwa durch Sensoren in Ställen oder lückenlose Transportdokumentationen, könnten den Vollzug effi zienter gestalten und die Transparenz erhöhen. Gleichzeitig wächst der Druck durch Verbraucher und Verbraucherinnen, die zunehmend Wert auf Herkunft, Tierwohl und Nachhaltigkeit legen. Für Politik, Landwirtschaft und Handel heißt das: Der Prozess bleibt dynamisch – und das erreichte Schutzniveau muss kontinuierlich weiterentwickelt werden.

Fakten

Bereits 1933 trat in Deutschland ein erstes Reichstierschutzgesetz in Kraft, wenngleich es aus heutiger Sicht noch stark lückenhaft war. Spätestens seit den 1970er- und 1980er-Jahren gewann der Tierschutz an Dynamik. Dass er 2002 in das Grundgesetz aufgenommen wurde, markierte eine historische Zäsur: Erstmals stand das Tierwohl nicht nur auf gesetzlicher Ebene, sondern im Rang eines Staatsziels.

LandmaschinenHersteller:

„In 10 Jahren ist KI auf dem Acker“

Philipp Horsch, Geschäftsführer des LandmaschinenHerstellers Horsch mit Sitz in Schwandorf bei Regensburg

Wo steht deutsche LandmaschinenTechnik im internationalen Vergleich? Deutschland ist da führend. Wir haben im Gegensatz zu anderen Ländern eine sehr exportfreudige Industriekultur. Trotzdem macht uns die geopolitische Situation Sorgen.

Sie meinen die US-Zölle? Ja, unter anderem. Zum Glück sind die USA für uns nur ein kleiner Markt. Wir machen dort nur ca. fünf Prozent unseres Umsatzes.

Wann kommt denn die KI auf den Acker?

Ich schätze, dass wir in 5-10 Jahren soweit sind. Die Situation auf dem Acker ist erheblich komplexer als auf der Straße. Sie wissen z. B. nie genau, wann es wie viel regnen wird. Der Boden verändert sich ständig. Davon hängt aber z. B. ab, wie tief das Saatgut eingebracht werden muss. Hinzu kommen Einflüsse im Bereich der Oberfläche wie organische Rückstände oder Steine. Trotzdem wird schon heute automatisiert gefahren, d. h.: Die Maschine fährt autonom, der Fahrer überwacht sie nur noch.

Was wird später mal aus Ihrem Familienunternehmen?

Der Generationswechsel ist eines der wichtigsten Themen eines jeden Unternehmens. Bei uns sieht es gut aus: Wir sind vier Gesellschafterfamilien mit 13 Kindern in der nächsten Generation. Wahrscheinlich die Hälfte davon tendiert in unsere Firma, vier davon sind schon operativ im Unternehmen tätig.

Text:

Mehr Tierwohl in der Praxis: Was die Geflügelbranche leistet

Die Deutsche Geflügelwirtschaft hat in den vergangenen Jahren eine Reihe messbarer Tierwohl-Fortschritte in der Breite verankert. Drei Hebel stechen heraus: die Initiative Tierwohl (ITW) als Programm für zusätzliche Stall- und Managementanforderungen, das QS-System mit seinem flächigen Monitoring von Tiergesundheit und die Haltungsform-Kennzeichnung im Handel, die Nachfrage und Angebot zusammenführt und höhere Standards einheitlich und verständlich kenntlich macht. Seit Beginn der Initiativen unterstützt die Deutsche Geflügelwirtschaft politisch und kommunikativ und tritt klar für marktbasiert finanzierte Lösungen wie die ITW ein.

Seit 2015 setzen Geflügelhalter in der ITW über das Gesetz hinausgehende Anforderungen um – finanziert über Zuschläge aus dem Markt. Jedes teilnehmende Geflügel¬unternehmen wird zweimal jährlich geprüft, davon einmal unangekündigt. Verstöße werden sanktioniert. Für Hähnchen und Puten schreibt die 2025er Fassung u. a. mehr Beschäftigungsmaterial vor. Die ITW schreibt zudem regelmäßige Fortbildungen vor. Diese Kombination aus Vorgaben, Audit und Feedbackschleife macht Tierwohl fortschrittsfähig. Parallel etabliert die Branche über QS flächendeckende Messpunkte. Das Monitoring stellt der Geflügelwirtschaft seit Jahren umfassende und transparente Datengrundlagen zur Verfügung, die regelmäßig und nachvollziehbar an die Tierhalter übermittelt werden. Die Tierhalter wiederum erhalten Beratungsangebote. So können alle Beteiligten zur Verbesserung in der Tierhaltung beitragen.

Ein zentraler Bestandteil des QS-Systems ist die objektive Erfassung von Befunddaten. In den Schlachtbetrieben werden verschiedene Merkmale sorgfältig dokumentiert. Diese Daten fließen in den Tiergesundheitsindex (TGI) ein, der den Tierhaltern regelmäßig als transparentes Feedback zur weiteren Optimierung des Tierwohls bereitgestellt wird. Seit

Januar 2025 werden darüber hinaus die Ergebnisse der mikrobiologischen Überwachung in den Geflügelschlachtbetrieben zentral in der QS-Befunddatenbank erfasst – damit steht erstmals ein branchenweiter Überblick für Geflügel bereit. Das erhöht Transparenz, erlaubt zielgenaues Gegensteuern, stärkt Prävention und sichert, dass Verbraucher mit Lebensmitteln bester Qualität versorgt werden.

Der Handel weist seit 2019 flächig Haltungsstufen aus. Seit 2024 gilt ein fünfstufiges, an die staatliche Tierhaltungskennzeichnung angepasstes System. Für Geflügel dominiert im Selbstbedienungssegment die Stufe 2 („Stallhaltung Plus“), die dem Niveau von ITW entspricht. Etwa 90% des im Lebensmitteleinzelhandel vermarkteten Geflügels werden nach den Kriterien von ITW erzeugt. Die höheren Stufen umfassen rund 8 bis 10% zusammen und entwickeln sich entlang der Marktnachfrage.

ITW-Kriterien wie mehr Platz/Struktur, Beschäftigung, Tageslicht/Beleuchtungsprogramme und Fortbildung verbessern direkt das Haltungsumfeld. Über QS-Befunddaten und Audits werden Tierwohlindikatoren objektiviert, Trends erkannt und Maßnahmen nachjustiert. So entsteht aus vielen Einzelentscheidungen – vom Einstreumanagement bis zur Herdenbetreuung – eine lernende Branche, die Tierschutz planbar macht. Vieles davon passiert über Marktmechanismen und ohne staatliche Pflicht – finanziert über den Verkauf am Regal. Der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft (ZDG) betont als Dachverband diesen Weg ausdrücklich. Mehr Tierwohl gelingt schneller, wenn Planungssicherheit für Stallumbauten besteht und der Markt über verlässliche Kennzeichnung und Nachfrage die Entwicklung steuert. Das deckt sich mit der Haltungsform-Statistik, die zeigt, dass die Nachfrage nach Produkten höherer Haltungsstufen zunimmt.

Wolfgang Schleicher, Geschäftsführer Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft e. V.

Bereits seit 2017 wurden in der Legehennenhaltung umfassende Anpassungen im Management und in der Haltung vorgenommen, um das das Wohlbefinden der Tiere bestmöglich zu fördern.

Den Ausstieg aus dem Kükentöten (gesetzlich seit 2022) setzt die Branche über In-Ovo-Geschlechtsbestimmung und Bruderhahn-Konzepte um. Partner bei der Umsetzung ist der KAT (Verein für kontrollierte alternative Tierhaltungsformen e.V.). KAT bilanzierte Anfang 2024, dass sich In-Ovo im Markt etabliert hat. Diese Umstellung verlangt Investitionen entlang der Kette und zeigt gelebte Verantwortung über die Mindestpflicht hinaus.

Die Geflügelbranche hat in ganz Deutschland nachweisbare Verbesserungen beim Tierwohl eingeführt: ITW als verbindliche Mehr-Leistung mit engmaschigen Audits und eine am Regal sichtbare Haltungsform-Logik, die höhere Standards honoriert. Ergänzt um sektorweite Meilensteine wie den Umstieg auf Alternativen zum Kükentöten, ergibt sich ein Gesamtsystem, das Tierschutz praktisch, überprüfbar und skalierbar macht – und das mit jeder Kaufentscheidung weiter an Fahrt gewinnt.

Mehr Informationen über ZDG unter: www.zdg-online.de

Forschende haben ausgerechnet, dass der weltweite Verzicht auf tierische Produkte den Klimawandel weitgehend stoppen würde. Aber bis dahin ist der Weg noch weit.

Text: Hauke Brost Foto: Liana Mikah/unsplash

Es klingt wie eine verrückte Utopie, wird aber immer häufiger von Wissenschaftlern ins Gespräch gebracht: Was wäre, wenn die Landwirtschaft komplett auf Tierhaltung verzichtet und alle Fleischprodukte durch pflanzliche Alternativen ersetzt? Wenn es also überhaupt keine Tiere mehr gäbe, die zum Zweck des menschlichen Verzehrs gezüchtet werden: Keine Rinder mehr, keine Schweine, keine Hühner?

Tatsache ist, dass die Nutztierhaltung weltweit mitverantwortlich für den Klimawandel ist: Derzeit verursacht sie etwa 15 Prozent der globalen menschengemachten Treibhausemissionen, berichtet das angesehene Magazin „National Geographic“. Kein Wunder also, dass in immer mehr Modellen einer klimafreundlichen Zukunft auch das Thema „Totaler Tierverzicht“ auftaucht. Sogar das Umweltbundesamt deutet in einem Papier an, dass „intensive Nutztierhaltung und hoher Konsum tierischer Lebensmittel (...) mit negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima verbunden“ sei. In Deutschland verursacht die Landwirtschaft jährlich ca. 55 Millionen Tonnen CO2, was in etwa 8,2 Prozent der gesamten Treibhausemissionen entspricht.

Dass Methan aus der Verdauung von Wiederkäuern klimaschädlich ist, wird längst auch von leidenschaftlichen Fleischessern und den Verbänden der landwirtschaftlichen Berufe anerkannt. Umweltschützer weisen aber darüber hinaus auch auf andere schädliche Folgen der Nutztierhaltung hin. So entsteht beim Aufbringen von Gülle und Düngung Lachgas, das 265 mal so klimaschädlich wie CO2 ist. Hinzu kommt, dass bei der Nutztierhaltung extrem viel Energie verloren geht, weil das Tier ja erst einmal aufgezogen werden muss, bevor man es schlachten kann. Experten haben ausgerechnet, dass bei der Fleischproduktion 80-90 Prozent der ursprünglichen Energie verloren gehen, weil das Tier frisst, verdaut, gepflegt und gewärmt werden muss.

auch auf den immensen Landgewinn („Renaturisierung“): Wo weder Weideland noch Flächen für Futteranbau benötigt werden, könnten Wildblumen wachsen oder Wälder angepflanzt werden; allein in Deutschland wären das fast fünf Millionen Hektar.

Gemeinsam haben die Studien, dass sie einen kompletten radikalen Ernährungswechsel für ausgeschlossen halten; vielmehr geht es um eine langsame Umgewöhnung und Neuorientierung der Verbraucher. Dafür, so die übereinstimmende Meinung, sei umfassende Aufklärung, eine Reform der Subventionen und der entsprechende politische Wille erforderlich.

Heute ist Nutztierhaltung das zentrale Standbein der deutschen Landwirtschaft: Hier leben über 10 Millionen Rinder,

Um eine Kilokalorie Fleisch zu erzeugen, seien 25 Kilokalorien allein für Tierfutter notwendig, berichtet „National Geographic“.

TIERFREIE LANDWIRTSCHAFT ANZEIGE - ADVERTORIAL

21 Millionen Schweine und 167 Millionen Hühner, Enten, Puten, Gänse. Und: Beim Discounter und im Supermarkt greifen immer noch 89 Prozent der Kunden zu den Haltungsformen 1 und 2. Und das sind Produkte aus der Massentierhaltung.

Fakten

Immer mehr Studien befassen sich mit den positiven Auswirkungen des Totalverzichts auf tierische Produkte, so z. B. „Rapid global phaseout of animal agriculture“ mit dem Ergebnis, dass dadurch 68 Prozent der heutigen CO2-Äquivalente eingespart würden. Allerdings müssten eventuelle Mangelerscheinungen dann durch spezielle Ernährungsergänzungsmittel ausgeglichen werden.

Besonders unwirtschaftlich sei die Produktion von Rindfleisch: Um eine Kilokalorie Fleisch zu erzeugen, seien 25 Kilokalorien allein für Tierfutter notwendig, berichtet „National Geographic“. Ähnlich alarmierend hoch sind die Forschungsergebnisse beim Wasserverbrauch: Um ein Kilo Rindfleisch zu produzieren, werden bis zu 15.000 Liter Wasser benötigt; pflanzliche Lebensmittel kommen mit einem Bruchteil davon aus (Linsen z. B. mit ca. 2.500 l/kg). Eine US-Studie hat die Klimaschädlichkeit durch tierische Ernährung global hochgerechnet und kam sogar zu dem Ergebnis, dass ein Komplettverzicht in den nächsten 15 Jahren die CO2-Emissionen um 68 Prozent reduzieren würde.

Befürworter des „phaseout“ genannten phasenweisen Totalausstiegs verweisen

Hülsenfrüchte wie die Lupine haben eine doppelte Bedeutung: als Bestandteil einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion und als Eiweißlieferant.

Tierrechtsorganisation startet juristische Offensive und legt Ausstiegsplan aus der Tierwirtschaft vor

Wer an PETA denkt, hat vielleicht schrille Aktionen in Innenstädten, auf Marktplätzen und Laufstegen im Kopf. Doch die Tierrechtsorganisation steht für mehr als plakative Proteste. Mit Strafanzeigen gegen zehn Schlachtbetriebe und einem konkreten Plan für den Wandel hin zur tierfreien Landwirtschaft zeigt PETA 2025 juristische Schärfe im Einsatz für Gerechtigkeit.

Strafsache Schnitzel

Wurst, Steak, Schnitzel – für viele Alltag, juristisch jedoch fragwürdig. „Das Töten eines Tieres ist grundsätzlich strafbar“, erklärt Krishna Singh, Leiter der PETA-Rechtsabteilung. „Nur vitale Erhaltungsinteressen des Menschen können es rechtfertigen. Weder Gewinnstreben noch Gaumenkitzel erfüllen diesen Maßstab.“

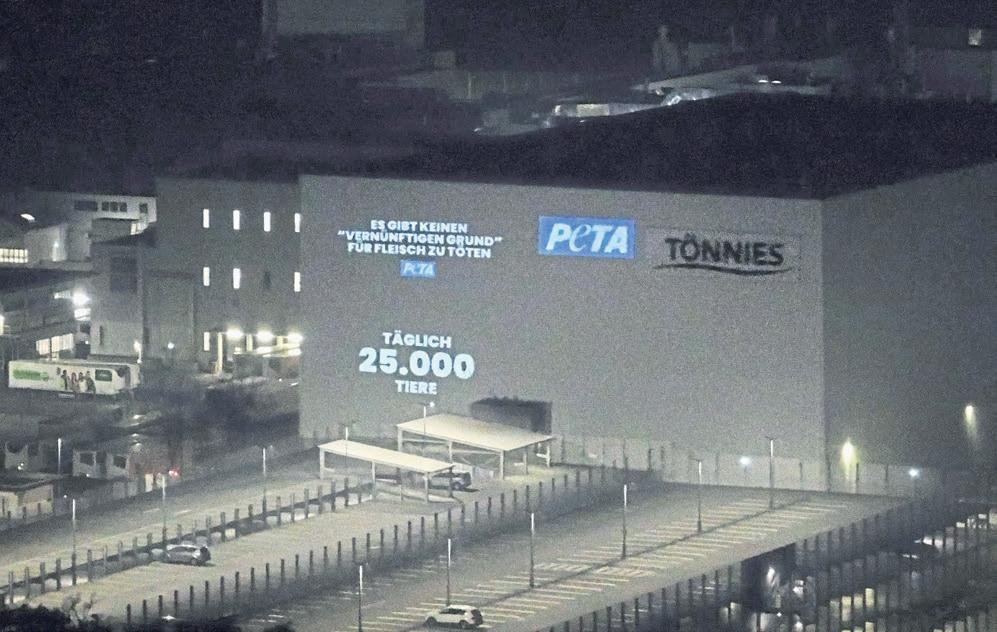

In Rheda-Wiedenbrück, vor der Premium Food Group (ehemals Tönnies), projizierten Aktivistinnen und Aktivisten auf die Fassade der Schlachtfabrik nachts die Botschaft: „Täglich 25.000 Tiere – PETA erstattet Strafanzeige“. Im Frühjahr startete damit die Kampagne „Kein Recht auf Mord“. Krishna Singh kritisiert, dass der im Tierschutzgesetz festgeschriebene „vernünftige Grund“, der für eine Tiertötung vorliegen muss, seit 50 Jahren ignoriert werde: „Es ist ein Skandal, dass eine Vorschrift zum Schutz der Tiere faktisch außer Kraft bleibt.“

„Wir werden uns auch weiterhin für all diejenigen einsetzen, deren Stimme nicht gehört wird.“

- Krishna Singh, Justiziar

24 Tötungen pro Sekunde

Etwa zwei Millionen Tiere werden in Deutschland täglich in Schlachthäusern getötet –weltweit sind es über 80 Milliarden Landtiere und 2,7 Billionen Meerestiere pro Jahr. „Nur wenn wir Tiere als Individuen mit eigenen Bedürfnissen und Grundrechten anerkennen, kann dieser Blutrausch enden“, so Singh.

Er zieht Parallelen zum Mordparagrafen im Strafgesetzbuch: „In Schlachthöfen wird vorsätzlich, aus Habgier, grausam und heimtückisch getötet – jedes einzelne Merkmal

erfüllt die Kriterien von Mord, auch wenn die Opfer Tiere sind.“

Radikal friedlich

Ist PETA radikal? Krishna Singh entgegnet: „Hinter allem steht der Wunsch nach einer gewaltlosen Welt, in der nicht gemordet und aufgeschlitzt wird. Wir werden uns auch weiterhin für all diejenigen einsetzen, deren Stimme nicht gehört wird. Unser Ziel ist radikaler Frieden.“

Bundesweit bisher zehn Strafanzeigen Bereits im März 2025 zeigte PETA gemeinsam mit der Hamburger Anwaltskanzlei Günther die Verantwortlichen der drei größten deutschen Schlachtbetriebe – „Premium Food Group“, „Westfleisch“ und „VION“ – wegen der Tötung von Schweinen und Rindern an. Im August folgten Anzeigen gegen die Verantwortlichen dreier niedersächsischer Tötungsanlagen für Hühner und Puten in Großenkneten, Haren (Ems) und Wietze. Diese Betriebe gehören zu den Unternehmensgruppen Heidemark und Rothkötter.

Kurz darauf brachte PETA die Verantwortlichen des PHW-Schlachtbetriebs in Bogen (Bayern) wegen der Tötung von Hühnern bei der Staatsanwaltschaft Regensburg zur Anzeige. Ebenfalls angezeigt wurden die Verantwortlichen des PHW-Betriebs in Zerbst (Sachsen-Anhalt) wegen der millionenfachen Tötung von Enten bei der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Auch in Brandenburg zeigte PETA die Verantwortlichen des PHW-Schlachthofs in Königs Wusterhausen an – wegen der massenhaften, ungerechtfertigten Tötung von Hühnern und Puten.

Im November folgte zuletzt eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Rostock gegen die Verantwortlichen der „Westbank Hochseefischerei GmbH“ in Sassnitz wegen der millionenfachen Tötung von Fischen.

Projektion auf die Fassade des Schlachtbetriebs der Premium Food Group (vormals Tönnies) in Rheda-Wiedenbrück. / © PETA Deutschland e.V.

Tierwirtschaft gleich Welthungerwirtschaft?

Jährlich werden hunderte Millionen Tiere in Zucht- und Mastanlagen eingesperrt und im Schlachthaus getötet.

83 Prozent der weltweiten landwirtschaftlichen Nutzfläche wird für den Anbau von Nahrung für sogenannte Nutztiere oder als Weideland verwendet. Lebten fortan alle Menschen vegan, hätten wir mehr Fläche frei, um Menschen zu ernähren und Flächen zu renaturieren. 30 Prozent des nutzbaren Trinkwassers auf diesem Planeten fließt in die Herstellung tierischer Produkte. Mit dem Wasserverbrauch für ein Kilo Rindfleisch könnte ein Mensch ein Jahr lang täglich duschen. Zahlen, die verdeutlichen, was die Produktion von tierischen Erzeugnissen tatsächlich kostet: mit Tierqualen, Artenrückgang, Welthunger, Wasserverschmutzung und Bodendegradierung einen hohen Preis.

Strategie ohne Stall und Schlachthof Mit dem Strategieplan „Ausstieg aus der Tierwirtschaft“ zeigt PETA, wie der Wandel hin zum veganen Ökolandbau gelingt. Lisa Kainz und Julia Weibel aus dem PETA-Kampagnenteam für Tiere in der Ernährungsindustrie beschäftigen sich darin mit Fakten, die in herkömmlichen Studien teils unter dem Radar bleiben. Zusammengefasst: Eine tierfreie Landwirtschaft ist machbar und notwendig.

„Etwa 13 Milliarden Euro fließen jedes Jahr direkt in die Tierwirtschaft“, sagt Lisa Kainz. „Diese Gelder subventionieren Tierleid und befeuern die Klimakatastrophe. Sie müssen in nachhaltige pflanzliche Produktion umgelenkt werden.“

Julia Weibel ergänzt: „Die Politik ist in der Verantwortung, den Umstieg auf ein gerechtes Ernährungssystem anzutreiben, aber auch zu steuern und sozial gerecht zu gestalten. Unser Plan gibt die nötigen Maßnahmen dafür an die Hand.“

Der Ausstiegsplan nennt eindrucksvolle Zahlen: „Ohne Tiernahrungsanbau würden in Deutschland 4,9 Mio. Hektar Fläche frei – das entspricht etwa der Größe Niedersachsens. Die Wiedervernässung von Mooren könnte jährlich 16 Megatonnen CO2 einsparen. Mit pflanzlicher Ernährung und Renaturierung wären es 210 Megatonnen – das entspricht etwa 90 Millionen Flügen von Frankfurt nach New York.“

Ziele

Mit juristischem Druck und ökologischer Vision verbindet PETA 2025 zwei zentrale Ziele: Gerechtigkeit für Tiere und eine nachhaltige Landwirtschaft. Der Ausstiegsplan zeigt, dass eine Zukunft ohne Tierleid nicht nur denkbar, sondern realisierbar ist – für Mensch, Tier und Umwelt.