christian berst avant-propos

Il n’est pas rare que les gens confondent les termes d’art brut et d’art premier. J’y vois deux raisons principales : l’une tient aux qualificatifs brut et premier, qui semblent signaler que nous sommes en présence de productions originelles, à l’état natif. La seconde tient au fait que ces arts induisent un décentrement du regard occidental et invitent à prendre en compte une altérité souveraine, qu’elle soit culturelle ou intime.

L’art brut comme l’art premier ont en commun de se situer à la marge des normes et de l’académie. Bien que l’institutionnalisation de l’art premier ait près d’un siècle d’avance sur celle de l’art brut, les « ailleurs » que ces champs mettent en lumière nous obligent à élargir l’horizon de l’histoire de l’art et, par conséquent, à reconsidérer la définition même de l’art.

Bien sûr, là où l’art premier témoigne de mythologies collectives - ce que souligne l’anonymat de ces artistes -, l’art brut rend visibles des mythologies individuelles - ce qui est mis en relief par l’insularité de ces auteurs. Et s’il se peut que certaines parentés visibles ne soient que fortuites, les analogies formelles sont en revanche nombreuses qui trahissent un terreau commun, qui laissent deviner une source archétypique semblable. Les artistes du XXe siècle ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, collectionnant les uns comme les autres avec l’impression diffuse de revenir à un stade édénique de l’art.

Il est en tout cas notable que l’art brut comme l’art premier paraissent procéder de la même quête de réponses aux grands enjeux existentiels. Ces créateurs attribuent à l’art le pouvoir « d’habiter le monde », de le réparer, de construire des passerelles vers l’inconnu, le surnaturel, le sublime. « Premiers » et « bruts » exaltent la notion de secret et de sacré, c’est pourquoi ces œuvres nous paraissent profondément habitées. Habitées par les esprits pour les uns et par leurs auteurs pour les autres.

Les 20 ans de la galerie, plus qu’une occasion de célébrer, m’ont encouragé à vouloir confier ce commissariat à Daniel Klein et Antoine Frérot, deux très chers amis collectionneurs - en plus d’être des soutiens historiques de la galerie. L’un comme l’autre animés de la volonté de décloisonner les catégories, l’un comme l’autre nourrissant au sein même de leurs collections ces dialogues et ces confrontations, comme des révélateurs édifiants auxquels je suis moimême si attaché.

entretien

daniel klein, antoine frérot & christian berst

Daniel Klein, collectionneur passionné, s’est d’abord intéressé à l’art populaire équatorien et aux arts premiers. En 2010, avec son épouse Carmen Viteri, il fonde La Casa del Alabado, installée dans l’une des plus anciennes demeures coloniales du centre historique de Quito. Ce musée accueille leur collection privée d’art précolombien, riche de plus de 5 000 œuvres. Restés fidèles à leur intérêt pour les arts premiers mais aussi à l’art contemporain, le couple a surtout constitué depuis 20 ans une collection d'art brut de tout premier plan et a permis de découvrir de nombreux artistes sur le continent sud-américain, aujourd'hui représentés par la galerie.

Antoine Frérot s’est fait connaître comme dirigeant de Veolia, mais aussi comme collectionneur averti. Sa passion l’a d’abord conduit vers l’art moderne, avant qu’il ne se tourne également vers les arts premiers. En 2014, il est nommé président d’honneur de la 13e édition du Parcours des mondes, principal salon international des arts premiers. La même année, la découverte de l’art brut à l’occasion de l’exposition qui lui était consacré à la Maison Rouge constitue pour lui une véritable révélation. Cette rencontre le submerge au point que l’art brut occupe désormais une place centrale dans sa vie de collectionneur. Depuis, il a réuni plusieurs centaines d’œuvres et cherche à identifier ce que cette passion lui révèle sur sa perception du monde et sur lui-même. En 2025, il a rejoint le conseil d’administration de la Halle Saint-Pierre.

Daniel Klein comme Antoine Frérot sont partenaires de la galerie.

J'aimerais que chacun me raconte comment il s'est mis à collectionner l'art premier, et puis l'art brut, dans quel ordre et s'il parvient à en définir les raisons.

— antoine frérot

Je ne sais pas si j'arriverai à en définir les raisons, mais je suis venu à l’art premier à partir de l’art moderne, car c'est vraiment la peinture moderne qui m'attirait depuis que j'étais jeune.

J'ai même commencé à m'acheter des œuvres avec ma première solde de service militaire.

C’était une petite gouache, en Allemagne, je m’en souviens très bien. Et puis la rencontre de l'art premier, d’un seul coup, m’a fait un flash. On sait bien le lien qui existe entre l'art premier et l'art moderne et les deux se mêlaient, jusqu’à une nuit d'insomnie. J’en fais de temps en temps. Je me lève, je fume une cigarette, je bois un verre d'eau avant de me recoucher. Et là, je me suis surpris à parler avec une sculpture d'art premier. Je n'avais jamais parlé à un tableau. Bon, ça m'a fait un petit peu peur.

C’était dans un demi-sommeil. Et je me suis demandé pourquoi ? Pourquoi y avait-il une différence entre les deux ? En fait, j’ai compris que ce qui m'attirait dans l'art moderne, c'était surtout la forme. Et j'avais tort de penser que c'était ça qui m'attirait, mais c'est le fait que les œuvres soient habitées, et la forme vient en second rideau. Elle masque le côté habité de l'œuvre, alors que pour l’art premier, c'était plus frappant. Et un jour, j'ai rencontré l'art brut, et là aussi, immédiatement, le côté habité des œuvres m'a frappé, m'a sauté à la figure.

Très rapidement, l’art brut est venu en partie remplacer mon attrait pour l'art moderne et l’art premier. C'est comme ça que j'ai commencé à collectionner de l'art brut. Et progressivement, je n'ai presque plus collectionné que ça. (Au point d'ailleurs de juxtaposer des œuvres d'art brut avec des œuvres d'art moderne ou contemporaines.)

Et très rapidement, je me suis aperçu que l’art brut écrasait complètement lesdites œuvres modernes ou contemporaines – que j'ai d’ailleurs parfois revendues. Et j'ai revendu aussi un peu d'art premier lorsque la juxtaposition me faisait la même impression, c’est-à-dire la différence d'intensité, de profondeur.

On pourra revenir sur cet aspect particulier, c'est-à-dire à la fois les spécificités de l'un et de l'autre.

Là, j'ai envie d'entendre Daniel sur la manière dont il a commencé à collectionner l'art premier et puis comment il en est venu ensuite à l'art brut et comment les choses peut-être entrent en dialogue.

— daniel klein

Comme Antoine, j'étais attiré depuis ma tendre enfance par l'art. J'ai des souvenirs de moi en train de dessiner, de regarder des livres. J'avais cette sensibilité, alors que mes parents n'avaient aucun intérêt pour l'art. Adolescent, j'avais développé un intérêt important pour les expressionnistes abstraits américains, pour l'art abstrait en général. J'étais fasciné par ce qu'ils faisaient, par leur énergie, par tout ce

monde. Quand je suis arrivé en Équateur j'ai eu la chance d'épouser la fille d'un artiste important et grand collectionneur. Je pense que ça a été un facteur qui a déclenché un intérêt pour les arts populaires. Avec mon épouse, on a commencé à collectionner l'art populaire équatorien et puis ensuite l'art précolombien et, après l'art précolombien, les arts premiers. Puis je me suis concentré pendant de longues années sur l'art du Congo. C'est ce que je trouvais le plus habité aussi. Et puis je suis tombé par hasard sur l'art brut et on a commencé à le collectionner.

En fin de compte, je pense que c'est tout à fait une démarche esthétique. Une même expression plastique qui sort dans l'art populaire, l'art précolombien, les arts premiers, etc. Il s’agit de dessins ou d'objets habités, comme disait Antoine. J'ai exactement la même sensation.

Puisque nous sommes sur le terrain de l’émotion et de la réception, pourriezvous préciser, chacun, dans quel ordre les choses vous parviennent et comment elles agissent sur vous ? Est-ce d’abord la forme de l’objet qui s’impose, ou bien ce qu’il dissimule mais que l’on sent pourtant présent ? Quelle est la part de l’univers visible, de la forme sensible, et celle d’une présence invisible mais perceptible, capable de toucher et même d’ébranler ?

— antoine frérot

Je pense que la forme, c'est ce qui frappe au premier abord, c'est la surface de l'œuvre, mais je pense qu'elle ne fait que refléter une puissance supérieure, et elle n'est là que pour l'illustrer. Et alors, pour revenir sur l'ordre : art moderne, puis art premier, puis art brut, je pense

que ces types d'œuvres sont de plus en plus éloignées de la culture dans laquelle j'ai grandi, ma civilisation. Mes parents n'étaient pas très art moderne, ils s’intéressaient à l’art classique et l'art moderne avait déjà un côté hors du cadre dans lequel j'étais éduqué.

Donc je suppose que c'est cette distance qui m'a attiré dans l'art moderne. Et l'art premier est encore plus distant de cette culture et je pense que l’art brut est encore plus distant que l’art premier parce que l’art premier a quand même imprégné un peu l’art moderne et puis un petit peu notre civilisation culturelle, notre vision culturelle.

Je pense que l'éloignement du bain dans lequel j'ai grandi et d'où venaient ces créations est sans doute la raison de mon attrait. Plus c’est éloigné, plus c'est alter, plus c'est surprenant ou choquant, plus ça me donne l'impression de l'existence d'un autre monde. Et quand je dis « habité », c'est ça que ça veut dire, je crois. Il y a curieusement un autre monde, donc il y a des habitants dans cet autre un monde et des habitants que je ne connais pas puisque c’est un monde que je ne connais pas.

Alors le mot « habité », il est un peu galvaudé, quand même. On peut parler d'intensité, mais c'est certainement le fait qu’un autre univers se découvre à moi, qui n'était pas le mien et qui m'attire et que j'ai envie d’agglomérer à ma conscience, à ma raison. Donc avec des morceaux qui ne m'étaient pas conscients, que j'ai envie d'intégrer à ma conscience progressivement et donc élargir celle-ci hors des mondes initiaux dans lesquels j'ai grandi.

C'est un peu l'étymologie de comprendre, d'une certaine manière.

— a. f.

Alors avec le fait que maintenant le mot comprendre a un sens quand même beaucoup plus restreint.

Mais initialement, c'était prendre à soi, c'est-à-dire assimiler.

— a. f.

C’est vrai, et c'est ce qui m'attire dans l’art et dans l’art brut notamment. C'est, quelque part, d'assimiler dans les deux sens, les œuvres à moi, soit rentrer les œuvres dans moi, soit moi rentrer dans ce monde qui m'était inconnu. Et donc le monde devient plus vaste, plus large, plus grand.

— daniel klein

C'est une très bonne question, que je me pose à chaque fois que je suis en face d'une œuvre qui me transmet quelque chose, et je me demande pourquoi elle me touche et pourquoi il y en a d'autres qui ne me transmettent rien. On a un certain bagage fait de tous les langages qu'on a acquis avec le temps et qui forme une certaine structure, une manière de regarder une œuvre d'art. On est formaté, évidemment.

Et il y a autre chose qui est très difficile à expliquer, car les œuvres d'art premier, ce sont en général des œuvres qui ont été manipulées, qui sont créées pour des connexions avec l'au-delà. Avec les esprits, surtout. C'est magique, c'est religieux.

Les œuvres qui me transmettent quelque chose, peut-être que pour la plupart des gens, elles ne transmettent rien. Et c'est une vraie question.

Je pense qu'il y a là un facteur de communication qui fait appel à plusieurs aspects internes

du conscient, de l'inconscient, etc. En fait, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pense. Dans mon cas, c’est une réaction immédiate. On peut me raconter des histoires sur l'artiste, sur l'œuvre, soit le courant passe, soit il ne passe pas. Voilà.

Je rebondis parce que tout à l'heure, Antoine parlait de l'étrangeté, que peut-être ça incarnait quelque chose de l'étrange. On connaît la notion d'inquiétante étrangeté, mais c'est aussi l'autre. Parce que, quand on entend vos histoires respectives, en fait, rien ne vous prédisposait puisque vous n'êtes pas issus d'un milieu qui vous a baignés et bercés dans l’univers des musées. Mais en revanche, la constante, c'est que vous allez toujours vers l'étrange, l'autre, et vous avez cette capacité à vous ouvrir à un monde qui n'était pas le vôtre initialement. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez développé une sorte d'attrait pour ce qui est différent de vous ?

— antoine frérot

Je disais tout à l'heure que ce qui m'attirait, c'était un monde hors de moi et le choc que je ressentais, la surprise. Et c'est ça qui me plaisait en fait dans l’œuvre. C'est également une impression sans doute un peu superficielle. Pour que ça me plaise, pour que ça m'émeuve, ça ne peut pas m'être totalement, en fait. Ces autres mondes dans lesquels je n’'ai pas été éduqué, il y en a, au moins en partie, qui existaient déjà. Je n'ai pas encore tout à fait éclairé cette choselà, mais je suis persuadé que, avant d'avoir acquis le sentiment d'exister, le principe de réalité, on va dire...

... la conscience d'être au monde ?

— a. f.

La conscience d'être au monde et la conscience de distinguer mon existence du reste du monde. J'ai baigné dans quelque chose qui était plus large, me semble-t-il. Et je me demande si ce que me disent ces œuvres ne me rappelle pas cette période d'avant, ce moment où je me suis rendu compte, comme beaucoup d'êtres humains - la presque totalité - qu'ils existent et qu'ils distinguent leur corps du reste du monde. Il y a un moment, avant, où on baigne dans une espèce de plénitude, où on est un avec les choses, on est chose parmi les choses, on est avec le monde. Une forme de sentiment édénique où rien ne peut faire de mal.

Ce moment-là, on a dû l'oublier pour pouvoir vivre en collectivité et pouvoir devenir progressivement un être humain parmi les autres, et devoir maîtriser ses désirs et ses pulsions. Eh bien ces œuvres, elles réveillent peut-être en moi ce que j'ai dû enfouir pour ça, et qui n'est pas totalement perdu. Alors est-ce que c'est uniquement ce que j'ai vécu étant tout petit, donc de l'acquis ?

Est-ce qu'il y a encore plus que ça derrière, dans l'existence de l'espèce humaine, qui se transmet aussi par les gènes ? Ce n’est pas impossible. On retrouverait éventuellement des archétypes de Jung. Mais ça peut être uniquement de cette période bénie – que j'imagine bénie, plus exactement – que j'ai dû abdiquer pour pouvoir faire face à la réalité et acquérir une forme de conscience que j'ai distinguée de l'inconscient. Et donc ça me replonge peut-être dans mon inconscient. Et ça en fait surgir à la conscience des mots. Et ça me les fait agglo-

mérer à cette conscience, laquelle s'élargit de nouveau.

Daniel, quand tu entends ça, est-ce que tu souscris ? Cette introspection et le fait de retrouver comme une sorte d'Éden perdu, de paradis qui n'est du coup pas perdu complètement puisqu'on a la capacité de le retrouver à travers des œuvres...

— daniel klein

D'une certaine manière, oui, parce que quand on atteint cette connexion, on a une sensation de plénitude. Donc on retrouve cet aspect élémentaire, disons. Je pense aussi qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a celui qu'indiquait Antoine, génétique d'une certaine manière. On est formaté, mais après il y a un trajet. Et moi je pense que on a une sensibilité génétique ou on ne l’a pas. Après ça se développe, et je pense que, plus on est exposé à certains langages, plus on développe cette sensibilité.

Alors, parce qu'on a acquis plusieurs formes de langage, on peut faire des associations et ces associations, ça crée d'autres énergies sur moi, internes. Je me pose la question au sujet de cette sensibilité pour l'art.

J'ai un peu la même réaction avec la nature, les mêmes sentiments. Quand je suis exposé à un paysage, un arbre, je perçois parfois la nature de la même manière que je vois une œuvre d'art et je crée cette même connexion, mentalement. Je sens les mêmes énergies, d'ailleurs, dans tous les espaces, pas seulement les paysages. Je pense que ça arrive à tout le monde. Il y a des espaces où on se sent bien, des espaces où on se sent moins bien. Je sens cette plénitude de la même manière. C'est le même résultat.

Intéressant. Parce que je trouve que ça renvoie à ce que vous dites l'un et l'autre. Le mot enchantement n’a jamais été prononcé jusqu'ici, face au beau, à l'idée du beau, de la beauté. Alors, on peut remonter à Platon, le beau, le bon, qui est un peu équivalent, mais vous n’avez jamais employé le terme de beau. Or, on a l'impression qu'elle est présente en filigrane cette notion de beau.

— antoine frérot

Ce qu'on cherche à expliquer de ce qui nous séduit dans une œuvre, c'est ce qu'on appelle chacun le beau.

Mais il n'y a pas de définition définitive, objective du beau. Tu m’interrogeais tout à l'heure sur le rapport à l'autre et cette curiosité d'aller voir au-delà, voir l'autre. Et effectivement, l'autre est consubstantiel de la prise de conscience de soi, non ? Et il y a un prix à payer pour ça.

Le fait d'abdiquer cette fameuse plénitude que j'évoquais tout à l'heure, et je pense que si c'est l'autre effectivement que je reçois par ses œuvres, en fait, je ressens aussi que l'autre c'est moi et moi c'est l'autre. Je veux rompre cette distance que mon ontologie humaine a dû créer entre moi et le reste du monde, et le reste des autres aussi, des choses comme des êtres. En fait, je pense que j'aimerais que l'autre et moi soient fondus. Et c'est plutôt le fait de les refondre que de vouloir les découvrir. Je les découvre par hasard et aussitôt j'ai envie de me refondre dedans ou de me les incorporer.

Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça va dans les deux sens.

— a. f.

Oui, sur le beau, il y a eu tellement de réflexion. Kant disait: « le beau n'a pas d'utilité », et Kant se trompe. La beauté – et ça, c'est plutôt François Cheng qui me l’a révélé – la beauté aide à vivre. Le beau a une utilité et si il m'aide à vivre, c'est justement pour agrandir mon champ de perception ou de conscience, ou de perception consciente, plus exactement. Et de ne jamais considérer cette extension comme suffisante, et de toujours chercher à l'élargir – plus ou moins facilement parce que les rencontres d'altérité sont parfois telles qu'il faut du temps pour les incorporer. D'ailleurs, il y a des œuvres dans lesquelles je ne rentre pas tout de suite et qui, plus tard, d'un seul coup, me plaisent et je me demande « pourquoi je n'avais pas été séduit dès le début alors que c'est maintenant évident ? ». Cette altérité, elle peut heurter un mur, à un moment ou un autre. Mais je pense que l'idée de suspendre cette distance entre moi et le reste, – ce qu'on pourrait appeler le soi ou le ça – est pour moi un besoin, plaisir, bonheur, je ne sais pas comment le dire. Une nécessité pour me sentir être au monde. Plus le monde que j'englobe dans moi et moi dans le monde, plus je me sens être au monde.

Bien sûr, c'est une notion hautement subjective, la notion du beau. Mais dans tout ce qu'Antoine disait, finalement, ça rejoignait un peu l'idée platonicienne, c'est-àdire que le beau est subordonné au bon. Il y a un lien entre les deux.

— a. f.

Il y a de la transcendance chez Platon. Il y a un autre monde dans lequel le beau et le bon sont objectifs. Chez moi, il n'y a aucune transcendance. Tout est dans l'immanence. Il n'y a pas d'autres mondes, il n'y en a qu'un, celui dans lequel on est.

Et le beau, ce n'est pas au-dessus du monde qu’il faut le trouver. C’est à l’intérieur.

Daniel, comment tu réagis à ça, toi ?

— daniel klein

Je ne sais pas ce que c'est le bon et le beau... Il faudrait peut-être que je lise Platon (rires) Ça pourrait peut-être me donner la clé de la solution. Mais je n'analyse pas, disons que cela fait partie de moi. Ou je sens cette connexion ou je ne la sens pas.

Qu'est-ce que c'est le beau ? Je suis très sensible aux œuvres qui évoquent le chaos, à celles qui sont considérées comme en dehors des canons esthétiques classiques. C'est ce qu'on trouve avec l'art brut, des œuvres qui ne sont pas nécessairement belles, au sens conventionnel du terme.

— antoine frérot

Il y a dans la philosophie orientale des choses qui me séduisent. Cette idée que le beau, c'est le souffle vital entre les choses ou les êtres, c’est le entre. Comme si la dualité moi/le reste, le sujet, l'objet n'était pas satisfaisante et que c'était bien ce qui se passait entre qui était important et que le beau se trouvait là. Quand je disais que je cherchais à supprimer les distances entre moi et le reste, c'est sans doute ce qu'il y a entre,

le souffle, que je veux apprivoiser. Et du coup, les penseurs asiatiques, pour moi, ont une idée plus pertinente de cette idée du beau que les penseurs occidentaux.

Donc le beau serait une forme de lien qui s'établit entre soi et l'autre et l'altérité. Et c'est ce qui se passe entre les deux, c'est cette connexion et ça encourage presque à glisser vers Romain Rolland et le « sentiment océanique ».

—

a. f.

Bien évidemment, le sentiment océanique, c'est ce sentiment de plénitude qui vous surprend comme une fulgurance, un moment où rien ne le laisse apparaître. C'est très rare dans une vie. D'un seul coup, sans que rien ne l'annonce, vous vous sentez bien. Il n’y a plus de passé, plus de présent, plus d'avenir. Le coin de cette bibliothèque là, d'une banalité affligeante, d'un seul coup, elle me libère l'esprit de toute pesanteur de devoir être. Il n’y a plus de devoir, il n’y a plus que du flottement...

... Affranchi ? Libéré ?

— a. f.

Libéré, oui, de toute contrainte, de toute peur aussi. Avec la question de savoir ce qu'on fait de tous ses désirs dans ces cas-là, puisqu'ils sont libres aussi. Et on comprend bien que si l'espèce humaine est devenue ce qu’elle est, c'est parce que la juxtaposition de toutes ces libertés ne pouvait pas lui permettre de survivre. Il a fallu que génétiquement on se discipline et puis, à un moment, ça revient, il y a un flash. La plénitude n'est pas définitivement perdue.

Elle est enfouie, cachée, et de temps en temps, elle surgit. Le fameux sentiment océanique, ça peut être pour n'importe quoi. L'œuvre d'art peut, je ne dirais pas le recréer, mais le singer, un peu. L'œuvre d'art redonne le goût de ce qu'on a pu percevoir et qui s'est échappé aussi vite qu'il est arrivé.

Daniel, est-ce qu'il t'arrive d’avoir comme ça – ce que décrit Antoine – presque une forme d'épiphanie, des moments de révélation au contact d'une œuvre d'art, de quelque chose qui est enfoui en elle et que soudain on saisit, puis qui vous révèle peut-être à soi, au monde, et qui vous permet de revenir à une sorte d’état édénique qui précédait ?

Est-ce que tu as des fois des sentiments de révélation ?

— daniel klein

Tout à fait. J’ai souvent cette sensation quand je suis en face de quelque chose qui m'émeut, – une œuvre d’art, un paysage – de me connecter avec l'univers, d'être présent et de sentir que je suis présent. C'est un échange d'énergie d'une certaine manière. Donc il y a un côté un peu métaphysique et spirituel qui fait qu’on se sent en connexion, définitivement. Malheureusement ça ne dure pas longtemps, comme souvent certaines bonnes choses dans la vie. J'ai vraiment cette sensation de me déconnecter et en même temps de me connecter.

Est-ce que, dans ce cas, collectionner n'est pas une quête de ce moment ?

— antoine frérot

Bien évidemment ! Quand on retrouve une œuvre d'art, on recherche d'abord cette impres-

sion qu'on a eue. Quand l’œuvre est bonne, l'impression revient, l'œuvre ne s'épuise pas. Quand l’œuvre s'épuise c'est qu'elle est moins forte. Donc là, on peut peut-être s'en séparer, mais quand ça rejoue la même chose... C'est bien pour ça que moi, je les collectionne. J’en ai besoin.

Je reviens deux minutes sur le beau, quand même, parce que je me méfie beaucoup de ce terme. Je ne voudrais pas essentialiser la chose, de même qu’il ne faut pas essentialiser l'art, ni même l'art brut, même si le mot "essentiel" est source de malentendu.

Quand Daniel disait qu’il y a un côté métaphysique ou spirituel, je le ressens tout à fait comme ça. Et j'insiste, pour moi, ce côté spirituel, est hors toute transcendance. Il y a un monde de l'esprit dans l'immanence, et dans l'athéisme. Jamais le sentiment d'un Dieu ne m'assaille ou même ne me percute. Je suis certain que ça n'existe pas. Et pourtant, cette vie spirituelle me sort de mon corps pour me projeter non pas au-dessus du monde, mais dans le monde. Le mot extase veut dire « sortir » ou « se mettre au-dessus du monde », alors que ce serait plutôt dans le monde, c’est le mot d’enstase qui conviendrait...

Ce n’est donc pas forcément à l’extérieur...

— a. f.

Mais il n'y a pas d'extérieur, il n'y a qu'un monde et c’est donc dans ce monde, à la limite au centre de la Terre, que ça m'emmène. Et c'est bien ce monde spirituel. Et donc métaphysique.

Ça nous emmène à un point où ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous parliez de transcendance...

— a. f.

Non, justement, on contestait la transcendance.

Oui, enfin vous évoquiez la question de la transcendance, et notamment de la spiritualité. La spiritualité, tu as rappelé qu'elle pouvait se former dans l'immanence. Si on se réfère à l’art premier par exemple, on peut aisément imaginer qu'à l'origine, l'homme a produit des œuvres comme des objets d'intercession entre lui et quelque chose qu’il n'arrivait pas à expliquer, quelque chose qui le dépassait, en soi, au-dessus de soi. Je n'ai pas la réponse, mais certainement ça devait opérer comme une tentative d'établir un lien. Vous en avez parlé tous les deux. Donc, en bon athée que certains d'entre nous sommes, ça rejoint quand même l'idée du religare, du religieux, c'est-à-dire créer un lien. Est-ce que dans l'art brut on retrouve selon vous des mécanismes similaires à ce qui a pu se produire aux origines, dans la genèse de l'art, de l'histoire de l'humanité avec l'art, de sa production de formes et d'objets qui devaient répondre au mystère d'être au monde ?

— a. f.

Toutes les grandes œuvres d'art sont comme ça. Les grandes œuvres de la Renaissance aussi sont comme ça. Les grandes œuvres de tous les temps sont à mon avis faites pour ça. Pour créer un lien afin d'abolir la distance entre soi et le reste du monde, avec une puissance extérieure. Voilà pour la religion, mais c'est vrai aussi pour des puissances intérieures. Je pense que toutes les grandes œuvres d'art, quelles qu'elles soient, sont faites pour intercéder entre soi et le reste. Ça peut être terrestre ou extra-terrestre.

Daniel, je pense à l'exposition qu'on avait eu le plaisir de voir dans ton musée à Quito, qui portait sur ces questions-là, du rapport au sacré dans l’art précolombien. Est-ce qu'il y a un lien entre ce qui se passe, entre ces objets d'art précolombien et ton goût, qui est venu plus tard, pour l'art brut ?

— daniel klein

Je ne pense pas. C'est-à-dire que pour moi, c'est une connexion naturelle. On a l'avantage avec les créateurs d'art brut de trouver une multitude de langages qui sont personnels, qui leur sont propres. Et c'est ça qui m’interpelle. Je ne mets pas de hiérarchie dans ce que j'observe, aussi bien dans l'art précolombien que dans l'art brut. Je les mets au même niveau, c'est le résultat qui m'intéresse. Je ne fais pas nécessairement la relation entre l'œuvre elle-même et le sacré.

C'est intéressant, parce que tu as évoqué la question que l'on n'avait pas encore abordée de la mythologie personnelle, individuelle et qui évidemment pourrait, superficiellement, s'opposer à ce qu'on peut appeler les mythologies collectives telles qu’elles s'expriment dans des œuvres d'art tribales, dites d'art premier, etc. Et finalement, quand on vous entend, il n'y a peut-être pas un si grand antagonisme entre mythologie collective et mythologie individuelle.

— antoine frérot

Non, il n'y en a pas. Et pourquoi il n’y en a pas ? Tu parlais de ce musée de Quito qui est un lieu magique où on sent que respirent l'esprit et le sacré aussi... Mais pour moi, sacré et secret – qui viennent, je crois, de la même racine –, sont synonymes. Ce que les uns appellent sacré, je l’appelle secret, c'est-àdire quelque chose de caché qui se révèle à moi.

Des créateurs d’art premier qui cherchent à intercéder et interpeller l'au-delà, donc dans une relation au sacré, je le ressens comme s’ils cherchaient à interpeller en moi, au fond de moi, cette chose cachée que j'avais dû oublier, ou que j'avais héritée, mais dont je n'étais pas conscient, qui était mon secret. Et ce secret révélé, c'est le sacré qu'ils recherchent.

Et du coup, la mythologie individuelle, pour revenir à cela, qui est un peu l'équivalent de mon secret est l'équivalent de la mythologie collective qu'on peut appeler le sacré.

Et là, tu nous renvoies à nouveau un peu à Jung et à une forme de ressuscitation de l'inconscient collectif.

— a. f.

Oui, je n’ai pas définitivement tranché quant à savoir si ce « caché » que les œuvres peuvent révéler à ma conscience, il est commun à beaucoup d'hommes, ce qui voudrait dire qu'il est collectif, cet inconscient – ou qu'il est relatif à ce que j'ai vécu dans ma prime enfance et qui serait seulement de l'acquis. Eh bien je pense qu'en fait, il y a de l'acquis et de l'inné, et je suis persuadé qu'il n'y a pas de raison que depuis 50 000 ans qu’Homo sapiens existe – voire sans doute avant avec Néanderthal –, les expériences humaines ne se soient pas traduites aussi dans les gènes qui fabriquent les pensées dès lors qu'elles se sont traduites dans les gènes qui fabriquent la physiologie. Donc oui, il y a des deux. Ce n'est pas que de l'inconscient collectif, il y a certainement des morceaux d'inconscient individuel.

Dany, tu penses toi aussi que finalement la frontière est fine, voire totalement poreuse entre ce qu'on appelle la mythologie individuelle et la mythologie collective ?

— daniel klein

Pour moi c'est le résultat qui compte. Et après, la source qui aboutit au résultat... Évidemment, il y a de multiples chemins...

— antoine frérot

Ça fait deux fois que Dany le dit : « pour moi, c'est le résultat qui compte ». Eh bien, en y réfléchissant, pour moi ce nest pas suffisant. Parce que quand il y a le résultat, ça me fait des choses. Je ne peux pas m'empêcher d'essayer de comprendre pourquoi ça me fait des choses. La première voie pour le comprendre c'est d'imaginer ce qui s'est passé dans celui qui l'a fait, pour voir s'il n'y a pas une analogie entre ce que je ressens et ce qu'il a ressenti.

Je ne peux pas me contenter du résultat. Je cherche peut-être de manière totalement illusoire à repérer une éventuelle analogie entre ce qui s'est passé chez le créateur et ce qui se passe chez le regardeur. Est-ce que c'est illusoire ? Je ne sais pas.

C'est un peu parfois la présomption de l'intellect sur l'émotion. Quand l'intellect pense pouvoir expliquer toutes les émotions.

— a. f.

D'ailleurs, si on est là tous les trois, c'est qu'on essaie de vérifier s'il y a des concordances entre ce que ça nous fait à moi, à toi, à lui. Donc là, on ne parle pas du créateur, on parle de trois regardeurs, mais on cherche quand même des points communs.

Ce qui compte, c'est également ce que ça fait, ce que le résultat fait chez d’autres.

— daniel klein

Bien sûr. Je te comprends parfaitement et je voulais savoir si le fait de percevoir d'autres dimensions quand tu es en face d'une œuvre, de comprendre l'artiste, de comprendre parfois ce qu'il a voulu montrer, de comprendre sa démarche, crois-tu que ça puisse augmenter cette énergie, cette émotion ? Ou est-ce juste une question intellectuelle ?

— a. f.

Mais je crois qu'il n’y a rien à comprendre dans l'œuvre. Ce que je cherche à comprendre, c’est ce qui a poussé l’artiste à faire l’œuvre.

— d. k.

Par exemple, je fais une analogie avec l'émotion que recherchent certaines personnes devant une œuvre d'art contemporain. Ils ressentent un certain attrait, mais pas nécessairement pour l'œuvre en elle-même, ni pour sa forme, mais pour l'idée, le concept de cette œuvre.

Et alors, ma question serait : lorsque tu ressens ce type d’émotion profonde, la compréhension, notamment du contexte de l’œuvre accroît-elle ton émotion ?

— antoine frérot

Je suis maintenant persuadé que toutes les grandes œuvres, celles qui me font le plus d'effet, ne sont pas le résultat d'un projet de l'artiste. Il n'a pas voulu faire ça consciemment, ça s'est imposé à lui. Les artistes commencent par quelque chose, mais les belles œuvres, elles dirigent la main de l'artiste. Comme souvent ils l’ont dit : « Je commence et puis, soudain, c’est l’œuvre qui me guide ». Dès lors qu'il y a un projet, il n'y a plus de projection d'inconscient de l'artiste.

Donc je ne cherche pas à comprendre ce qu’il a voulu, parce que je pense qu’il n’a rien voulu. Ou alors ce n'est pas une bonne œuvre. En revanche, ce que j'essaie de comprendre, c'est ce qui l’a poussé. Qu'est-ce qui sort de lui dans son œuvre et qui pourrait ressembler à moi ? C’est d’essayer de comprendre l'état dans lequel il était quand il a voulu pondre ce truc qui me fait quelque chose. Si je pouvais sentir l'état dans lequel il était, je pourrais comprendre le mien et détecter quelque chose que je n'avais pas détecté. Parce que sinon, j'aurais peut-être fait l'œuvre moi-même si j’avais détecté quelque chose.

Je n'ai pas fait l’œuvre. Lui l’a faite et si ça me fait quelque chose, c'est qu'il me parle de moi. Et qu'est ce que c'est que cette chose de moi ? Le mieux, c'est de regarder dans lui pour voir si je la reconnaîs.

C'est comme un miroir tendu finalement?

— a. f.

Absolument, un miroir tendu.

Daniel, penses-tu aussi que ce qui peut échapper à un artiste dans l'œuvre qu'il a réalisée est de nature à pouvoir révéler quelque chose de toi ? Ce qui échappe chez l'autre.

— daniel klein

Sans en être conscient, peut-être.

Le fait d'avoir le contexte de l’œuvre est très intéressant. Connaître l'artiste et dans quelles circonstances il a créé son œuvre et pourquoi lui donne évidemment une autre dimension. C'est intéressant au point de vue intellectuel, mais au point de vue de l'interconnexion énergétique, ce n'est pas là que ça se passe pour moi.

— antoine frérot

Mais c'est peut-être une bonne idée ça, de vérifier que les énergies reçues, les énergies émises concordent.

C'est intéressant que tu dises ça parce qu'il y a une notion qu'on n'a pas encore développée mais que l'un et l'autre vous avez abordée, celle de la puissance émettrice et la puissance réceptrice. À la fois, l'œuvre émet quelque chose à une certaine fréquence, et celui qui la reçoit peut, s'il est réglé sur la même fréquence, recevoir quelque chose. S'il est réglé sur une autre fréquence, il ne reçoit rien ou il est réglé sur la fréquence de l'œuvre d’à côté. Peut-être que quelque chose d'intéressant se joue là sur la hauteur de fréquence de celui qui émet, de l'œuvre qui émet et de celui qui reçoit.

— a. f.

C'est tout à fait possible. L'image des fréquences et des longueurs d'onde est peut-être un peu abusive, mais c'est une métaphore qui peut être tout à fait intéressante pour m'aider à comprendre ce que me fait l’art brut. Peut-être que j'essaie de régler ma fréquence pour entrer en résonance avec l'émission, puisque ça m'a fait des choses et en entrant en résonance, découvrir, me rendre conscient de ce que je ressens et de pourquoi je le ressens. Ce n’est pas impossible du tout.

Tu en penses quoi Dany ? Tu te sens réglé sur l'œuvre aussi?

— daniel Klein

Oui, complètement.

Tu parlais beaucoup de connexion...

— d. k.

De connexion, oui évidemment.

Maintenant que vous avez confronté vos regards pour trouver des analogies de différentes natures entre des oeuvres d'art premier et d'art brut, pour cette exposition Les Habités, est-ce que cela vous a révélé des choses dont vous n’étiez peut-être pas conscient, ou est-ce que ça a juste confirmé ce que vous pensiez ?

— d. k.

Ça ne m'a rien révélé parce que c'est exactement la démarche qui est la mienne depuis que je collectionne. Ce que je cherche d'une manière peut-être consciente et inconsciente. Et tu posais la question au préalable sur la manière de collectionner, sur ce que signifie collectionner. Définitivement, pour moi, c'est créer. Je sens vraiment cette nécessité de créer. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui choisis l'œuvre, c'est un monde illimité. Il y a tellement de facettes, de manières de collectionner. Il y a des gens qui vivent avec leurs œuvres, d'autres non. Moi, je trouverais frustrant de ne pas vivre avec mes œuvres parce que j'aime bien les faire dialoguer entre elles.

C’est pour ça que, pour moi, cette exposition, ce face-à-face entre art premier et art brut, ce n’est pas une révélation. C’est juste une façon naturelle de m’exprimer à travers ma manière de collectionner. Quand plusieurs œuvres sont réunies, j'ai l’impression qu'elles se connectent entre elles, qu’elles se parlent.

Depuis des années, quand on voyage avec mon épouse et les enfants, on ramasse des pierres, je les collectionne. Elles sont un peu partout. La démarche de ramasser une pierre c'est symbolique, c'est la vie. Pourquoi c'est la vie ?

— antoine frérot

Parce que ce n'est pas au-dessus du monde, c'est dans le monde, c'est dans la terre. C'est l'immanence pure, la pierre, tu as raison là-dessus. C'est de se fondre avec la terre.

— d. k.

Tu as peut-être raison, mais pour moi, c'est une autre démarche. C'est-à-dire qu'il y a des pierres partout. Mais alors pourquoi j'ai choisi ce chemin jusqu'à cette pierre ? Pourquoi je l'ai choisie cette pierre ? Je l’ai sortie de son espace, de son contexte, je l'ai ramenée chez moi et après je l'ai posée. Et après j'ai choisi une autre pierre à un autre endroit. Je les ai connectées, j'ai fait vivre ces deux pierres ensemble. Je trouve que c'est ça la vie en fin de compte. Pour moi, le dialogue entre les objets est très important, je sens que la collection est aboutie quand je sens que j'ai établi ce dialogue.

Sinon, je ne me suis pas réalisé. D’où cette frustration de ne pas vivre avec les objets.

— a. f.

Quand tu dis que la collection est aboutie, elle n’est jamais aboutie. Tu as envie de continuer, non ? Quand la connexion est réussie, la collection avance bien, mais elle n'est jamais finie.

— d. k.

Je voulais surtout exprimer ce besoin de vivre avec mes oeuvres car j'ai besoin de cette connexion pour vivre et pour respirer.

— antoine frérot

Ce travail qu'on a fait ensemble, je n'ai pas été surpris que ça fonctionne bien parce que, encore une fois, je suis venu de l'un à l'autre dans mon histoire.

En juxtaposant autant de pièces d'art brut et d'art tribal, d’art premier, j'ai été quand même un peu surpris du fait qu'il y avait beaucoup d'émissions sur la même longueur d'onde, plus que je n'imaginais sans doute.

Souvent, ces objets émettent sur une fréquence proche. Et il me semble que la fréquence des auteurs d'art brut est sans doute quand même plus proche des miennes, enfouies, que celle des auteurs d’art premier. C'est pour ça que l’art brut m'attire sans doute plus que l’art premier. Mais il y a quand même pas mal d'émissions sur la même longueur d'onde. Et quand je réfléchis à des artistes classiques, occidentaux, quels sont ceux qui émettent sur les mêmes fréquences ? Évidemment, ils sont assez peu nombreux.

Tout à l’heure, on disait la difficulté de décrire le beau qui n’existe pas. Je pense qu'on aura bien du mal à définir l'art et l’art brut aussi, mais je m'entête à penser que l'art brut ce n'est pas la même chose que l’art non brut. Le bon art brut ce n'est pas la même chose que même le bon art. Il y a une différence de fréquence. L’absence de projet me semble important dans l’art brut. Dans l'art non brut – même si la grande œuvre n'est pas le fruit d'un projet – au départ, il y a un vouloir. Ce vouloir est totalement différent chez les auteurs d’art brut, me semble t-il. Il y a un cri, il y a un besoin d'expulser.

Alors que moi, je veux me l'incorporer, ce qui est quand même curieux : on expulse quelque chose que moi je veux avaler. Un besoin d'expulser, que je ne ressens pas dans l’art non brut. Et je pense que le créateur d'art premier non plus, je ne pense pas qu'il expulse quelque chose hors de lui. Et cette expulsion fait que la stridence de la fréquence est forte. Plus qu'ailleurs.

Comment tu ressens les choses, Daniel ?

— daniel klein

Antoine n'a peut-être pas tort. Comme je l’indiquais au préalable, il n'y a pas de hiérarchie pour moi dans le sens où je peux exactement avoir la même réaction devant une œuvre d'art brut, comme une œuvre d'art premier, voire d'art populaire, ou d'art moderne, ou d'art classique. J'ai un peu plus de mal avec l'art classique parce qu’il me relie moins à l'inconscient et à la pulsion créatrice que d'autres formes d'expression. Et donc j'ai moins de sensibilité, je suis moins réactif.

Antoine n'a pas rebondi sur quelque chose qui me paraissait très intéressant dans ce que tu disais : « j'ai le sentiment de créer ». J'ai rencontré un certain nombre de collectionneurs, des typologies très différentes, et beaucoup m'apparaissent comme des bâtisseurs, des gens qui construisent quelque chose, pièce après pièce. Et toi en ramassant des pierres, tu construis des connexions nouvelles qui, à un moment donné, modifient ta perception du monde.

— antoine frérot

C'est vrai. Et moi, je le dirais un peu différemment. Quand je collectionne, j'ai l'impression de me créer. Pas de créer quelque chose d'extérieur à moi, mais de me découvrir, d'élargir mon moi et donc de me créer. C'est pour ça que je le fais.

En guise de conclusion, maintenant, renseignés sur l'expérience de faire ce type de commissariat, est-ce que vous avez pensé à une autre exposition que vous aimeriez faire et sous quelle forme ?

— a. f.

Moi, ce n'est pas la première fois que ça me vient cette idée-là, mais c'est la première fois que je le fais. Au passage, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un certain nombre d'aspects matériels qui n'étaient pas des moindres pour faire un truc de qualité.

Mais oui, j'ai envie d'exposer ma collection d’art brut et peut-être pas d’art brut seulement, mais un mélange. Donc ça viendra sûrement. Pour l'instant, je n’ai pas tout à fait le temps de le faire. Mais quand je l'aurai davantage, j’essayerai sûrement de poursuivre.

Daniel ? Une envie nouvelle de faire quelque chose, à Paris ?

— a. f.

Il a fait un musée splendide, à Quito, où il montre une partie de sa collection.

— daniel klein

Merci Antoine Moi, ce qui m'intéresse c'est les connexions. J'aurais du plaisir à pouvoir exposer ma collection. Mais c'est difficile parce qu'on ne peut pas tout déplacer, recréer les espaces de la même manière. Quand j'ai dû considérer récemment de repenser un espace d'accrochage que j'avais construit pendant de nombreuses années d'une manière organique, ça m'a posé vraiment de gros problèmes. Il faut de l'énergie pour défaire et refaire et puis c'est un peu tuer ce qu'on a créé.

Après, qu'est-ce que ça veut dire de créer ?

C'est pour soi ? C'est pour les autres ? Parfois les

artistes, les grands artistes ils ne créent pas pour les autres. C'est parfois ce qui fait la profondeur de l'œuvre.

D’une certaine manière, ils se créent, ils sortent le plus profond d’eux-mêmes.

Les Lacaniens rebondiraient sur ce que tu viens de dire, "ils se créent" : "secret ".

— antoine frérot

J'ai constaté que quand on met une œuvre chez soi, au fur et à mesure on s'habitue à la voir. Et si pour une raison ou une autre on la déplace, on la redécouvre autrement. Et quand c'est une très grande œuvre, elle se réveille. Elle se re-révèle parce que nous avions l'habitude de la voir au même endroit. La première fois qu'on avait choisi de la placer là ça fonctionnait super bien, mais l'habitude lime l'émotion. Si on la déplace dans un autre endroit, ça la réactive et d'un seul coup la magie revient. Donc pour bouger les œuvres, c'est sûr, il faut de l'énergie parce qu’elles dialoguent entre elles et si on en déplace une, il faut tout changer. Mais ça les régénère et ça les revitalise, je trouve.

— daniel klein

Oui, ça leur donne d'autres connexions et d'autres liens, d'autres destins. Je crois beaucoup au destin, le nôtre, celui de l'Homme en général, mais aussi le destin de ce qui nous entoure.

Et notre capacité, comme les œuvres, à nous recréer. Finalement.

— a. f.

Ou nous créer tout simplement.

C'était riche, dense, c'était super. Merci.

— a. f.

Merci à vous.

— d. k.

Merci à toi de nous avoir invité à participer à l'exposition parce que c'était très enrichissant de partager avec Antoine la responsabilité de ce commissariat.

Ça m'a paru tellement naturel par rapport à vos parcours, à nos relations, à la manière dont on échange finalement de façon dicible ou intelligible autour des œuvres. Et puis en même temps, toutes les choses qui ne se disent pas, que l'on n'arrive pas forcément à formuler...

Je me rappelle comment j'avais incité Antoine à écrire pour le colloque de Cerisy, et c'était très inspirant. Parce que comme disait Jean Grenier : « Ecrire, c'est remettre en ordre ses obsessions ».

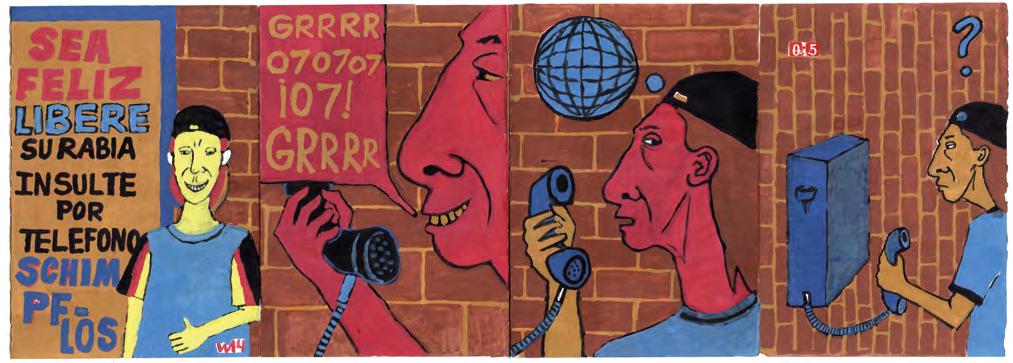

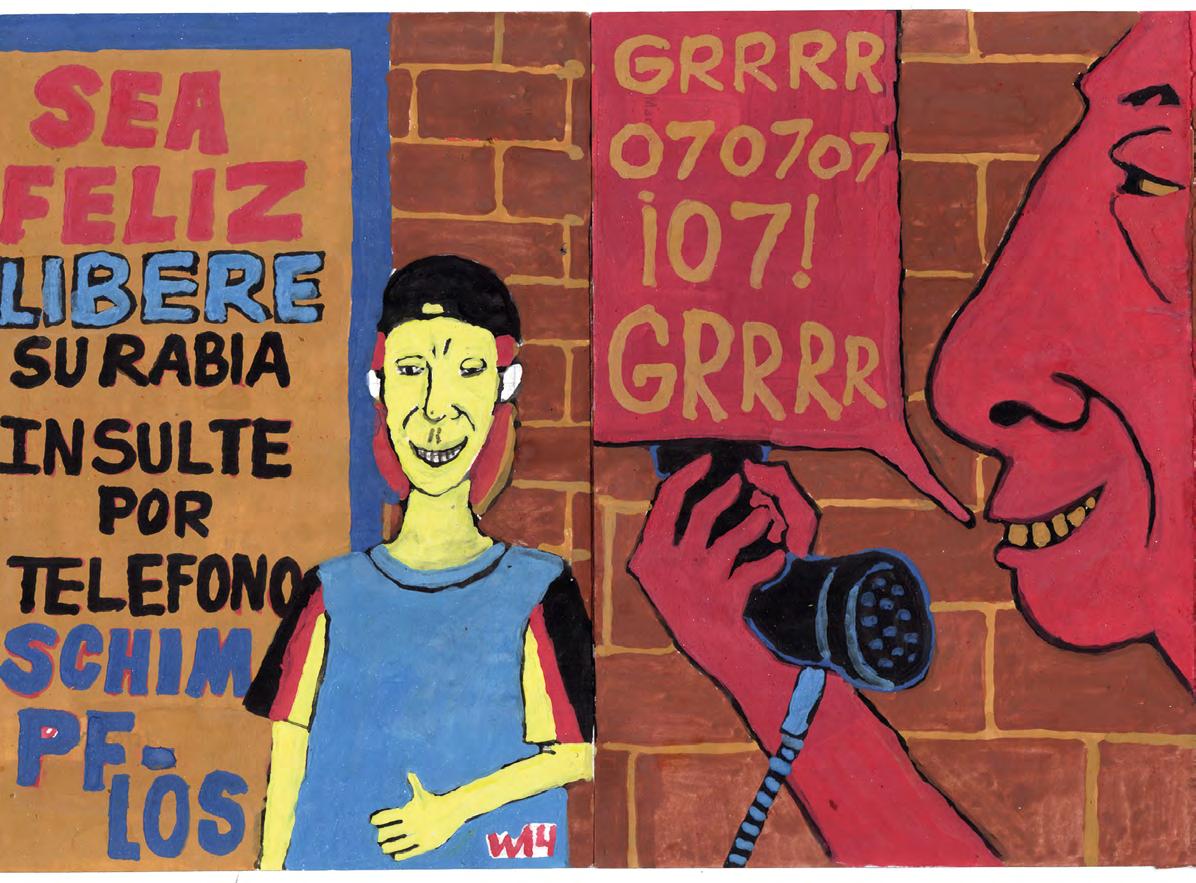

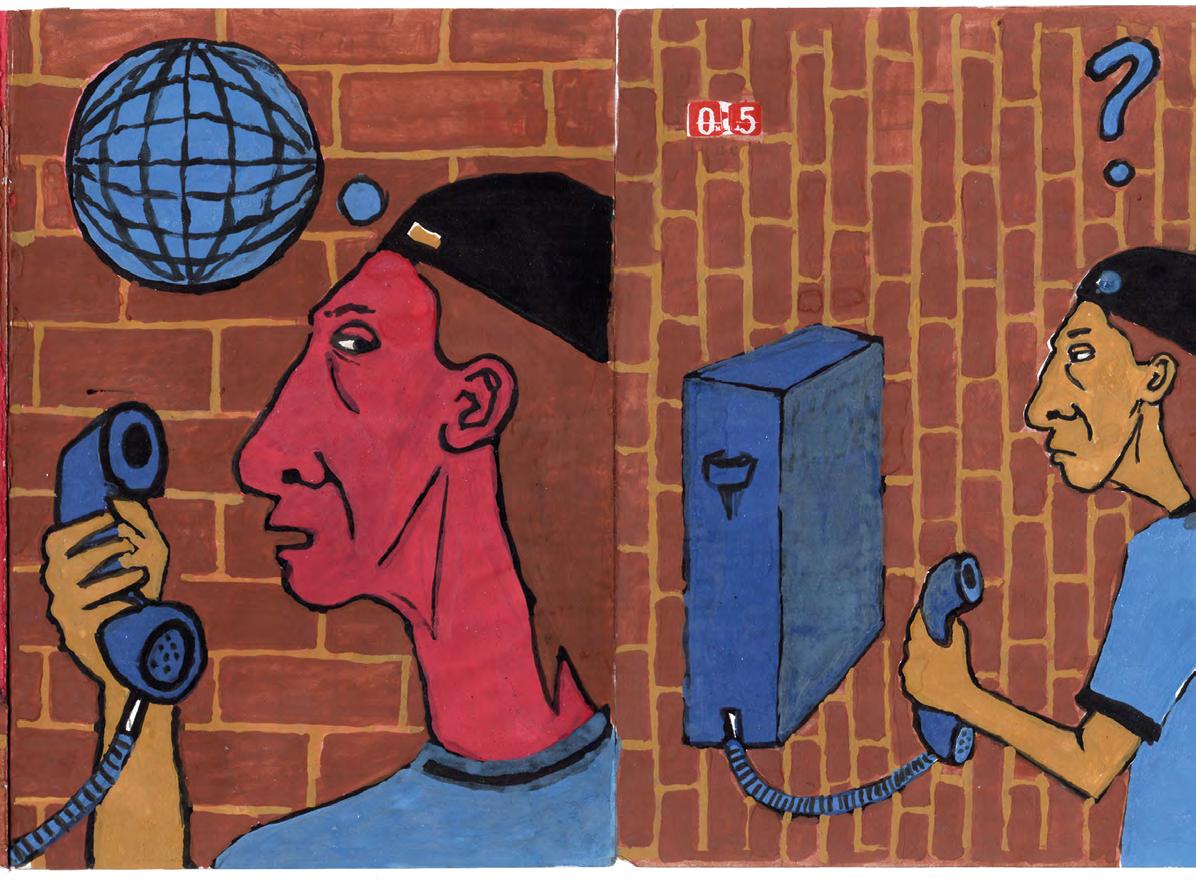

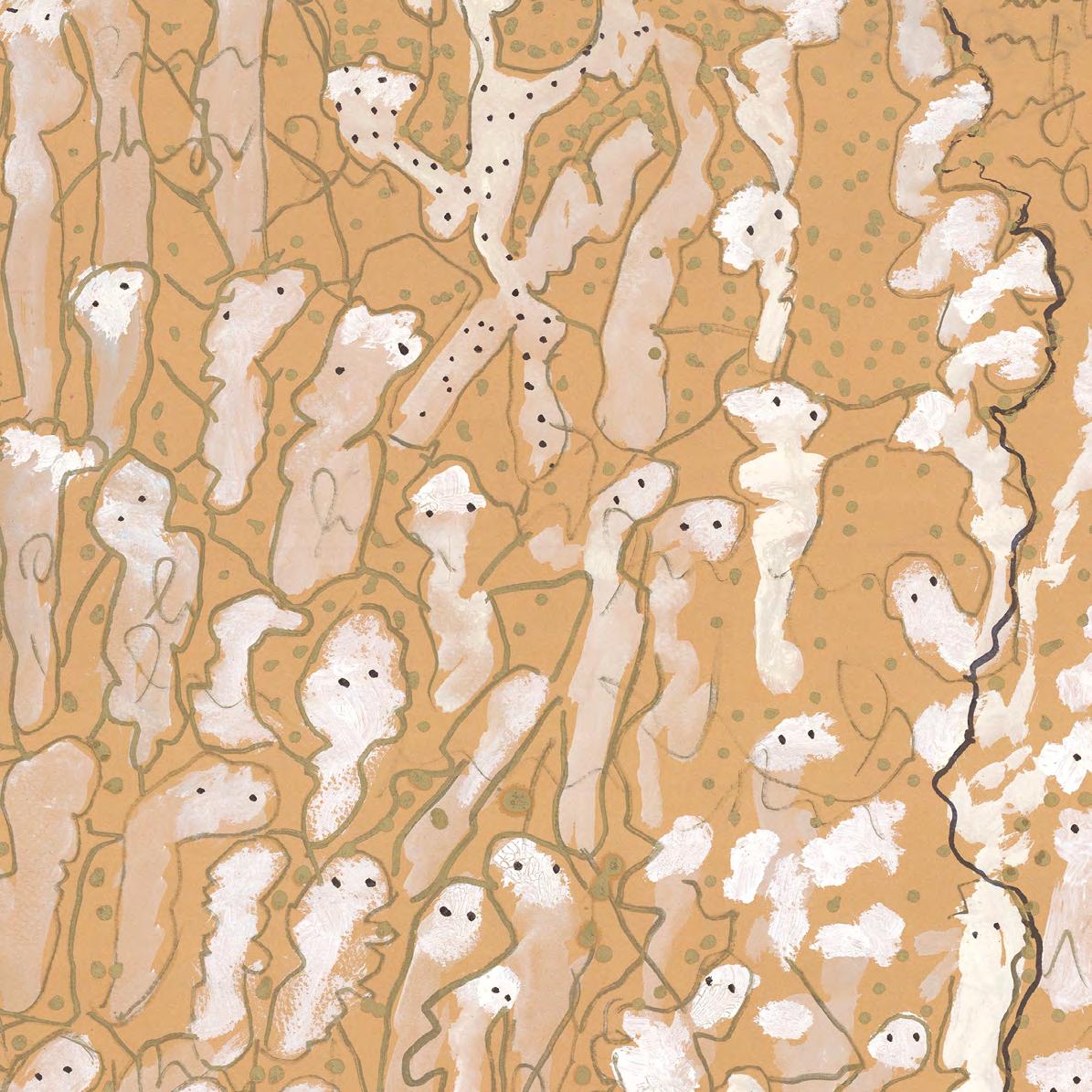

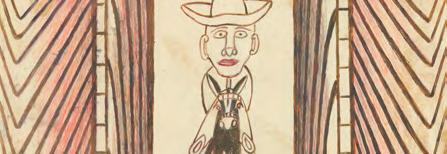

guillermo rigoberto casola marcos sans titre, c. 2012. gouache sur papier, 20 x 58 cm

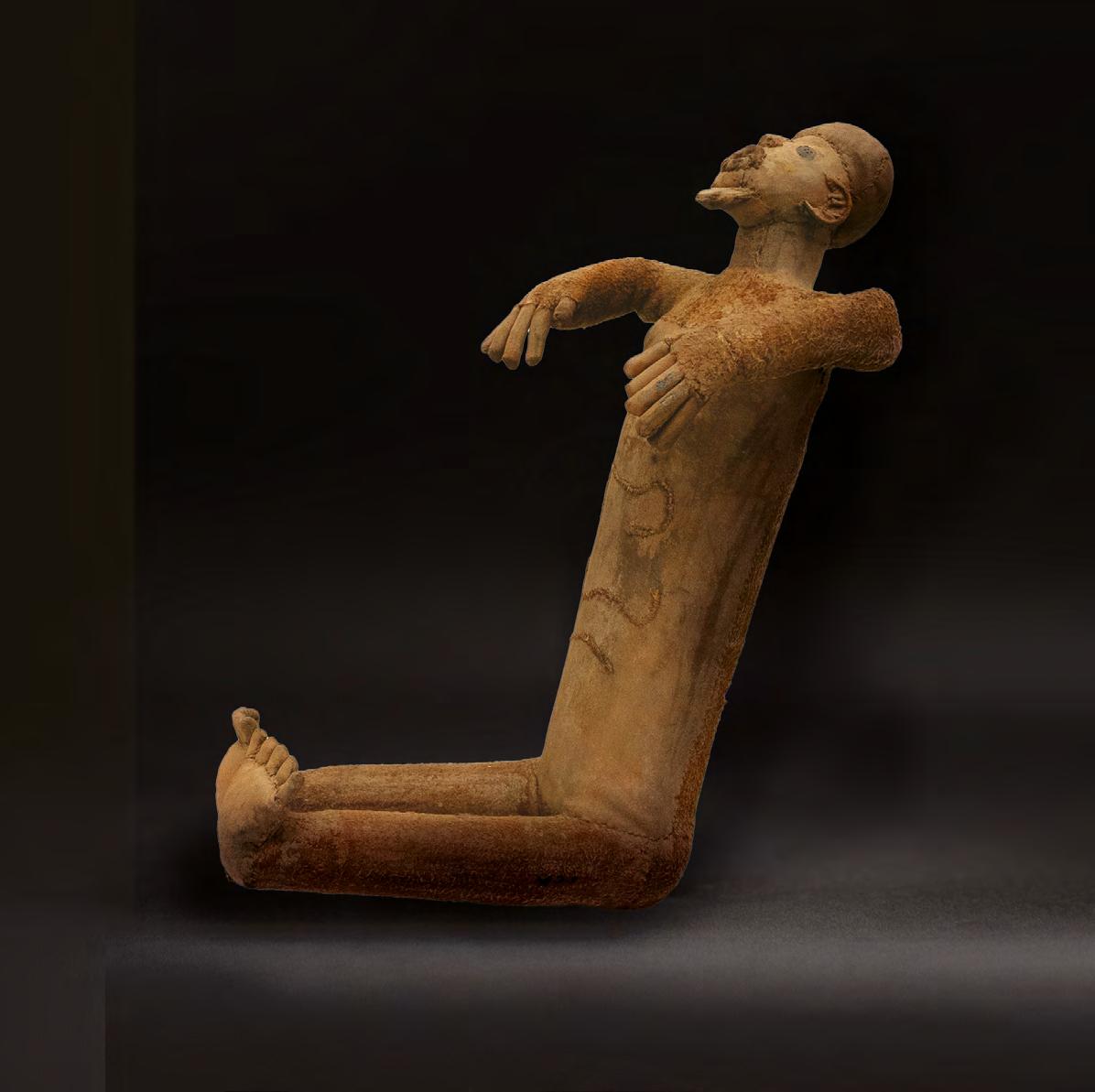

boîte anthropomorphe Mangbetu

R. D. du Congo, fin 19e – début 20e s., bois, écorce, 39 cm.

courtesy galerie Bernard Dulon

franco bellucci sans titre, 2013. technique mixte, 16 x 62 x 8 cm

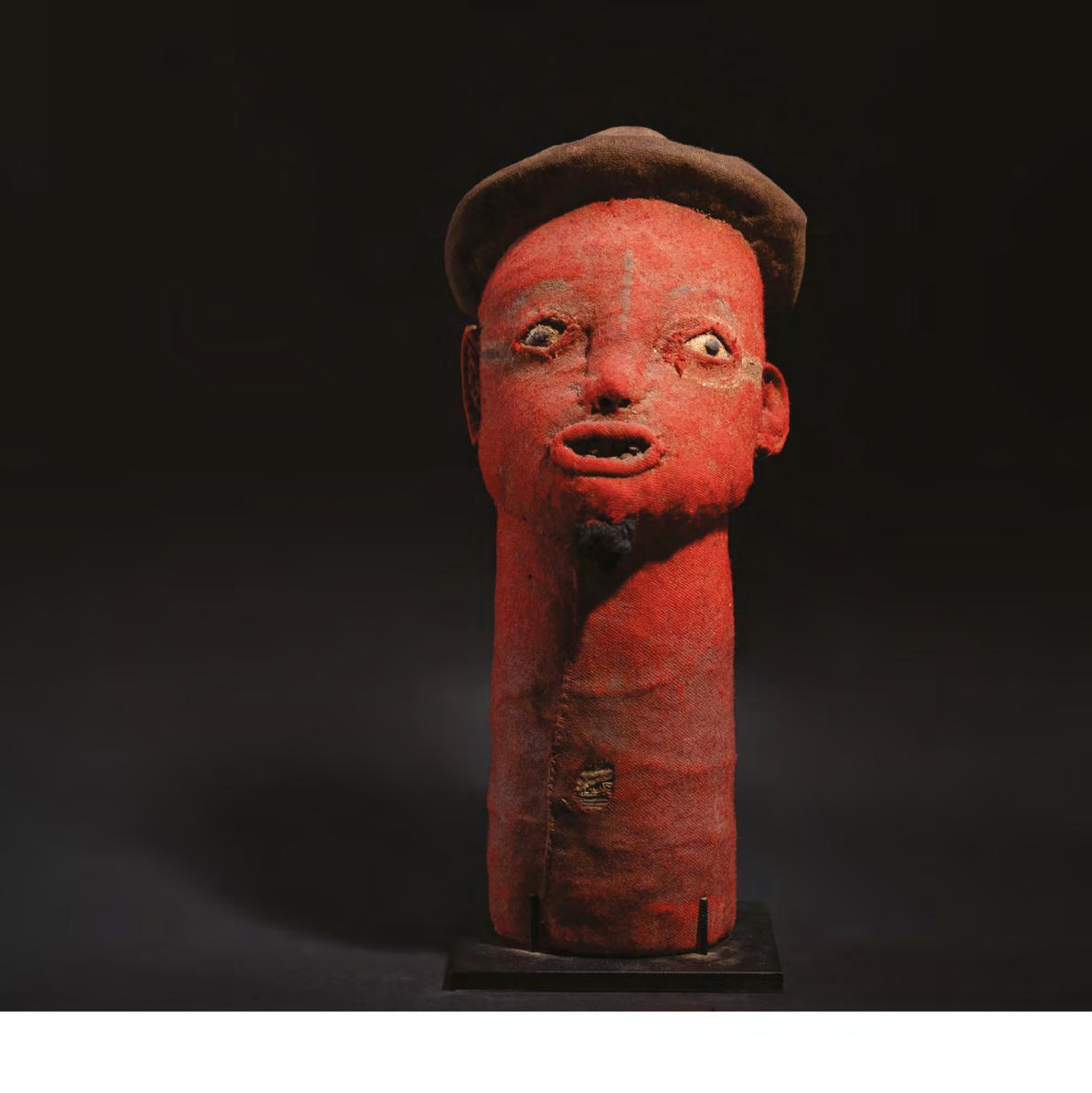

fétiche vaudou Fon

Bois, corde, tissu, 10 x 8 cm collection particulière

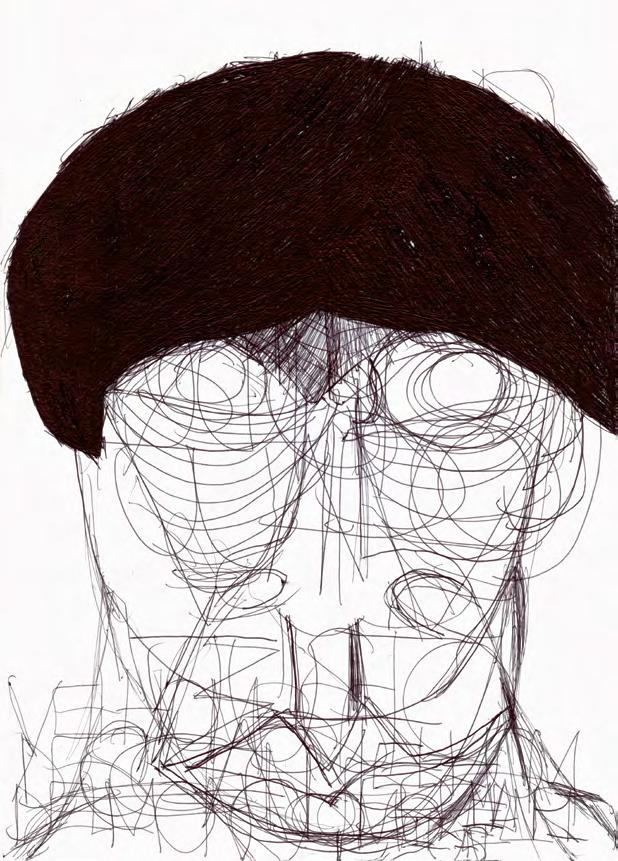

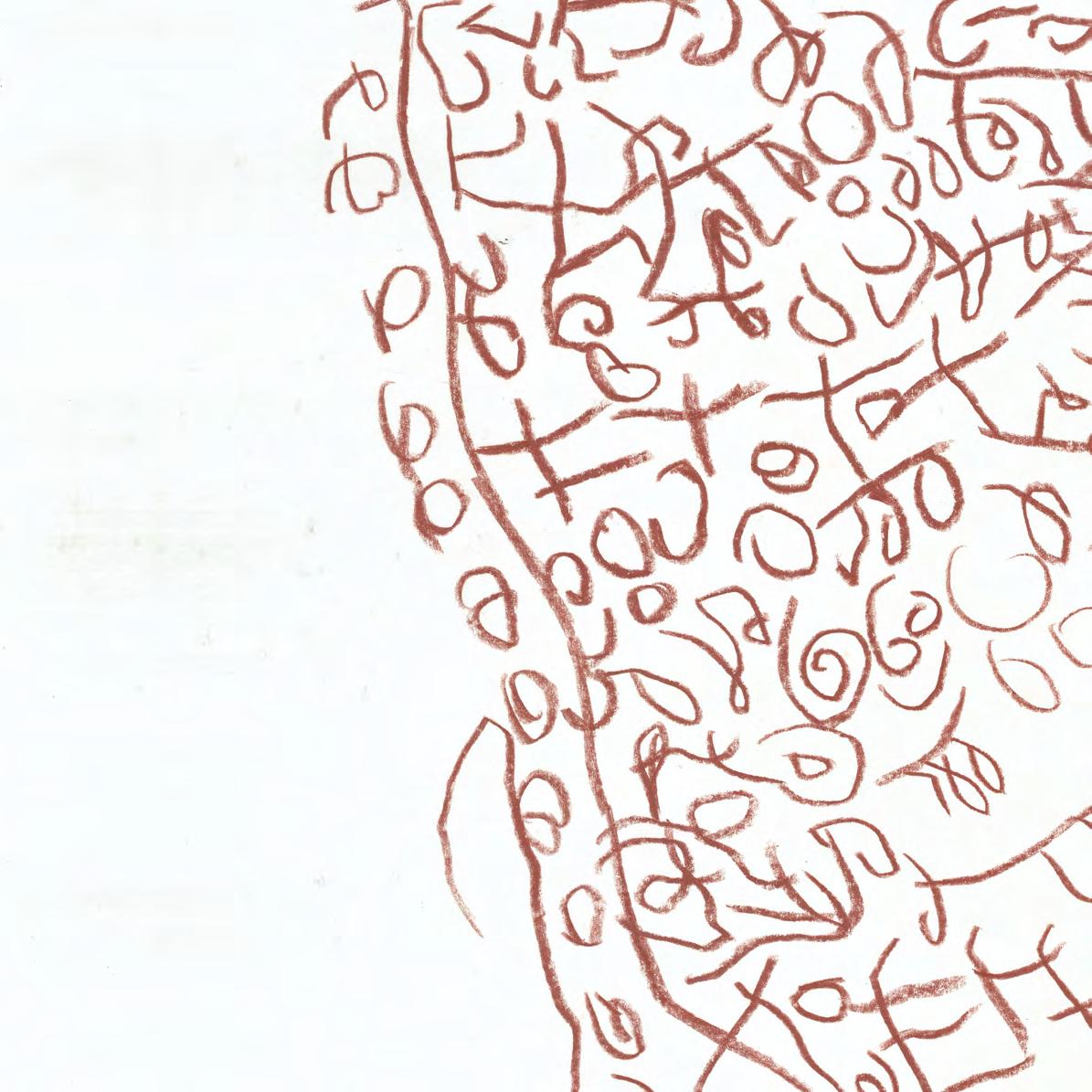

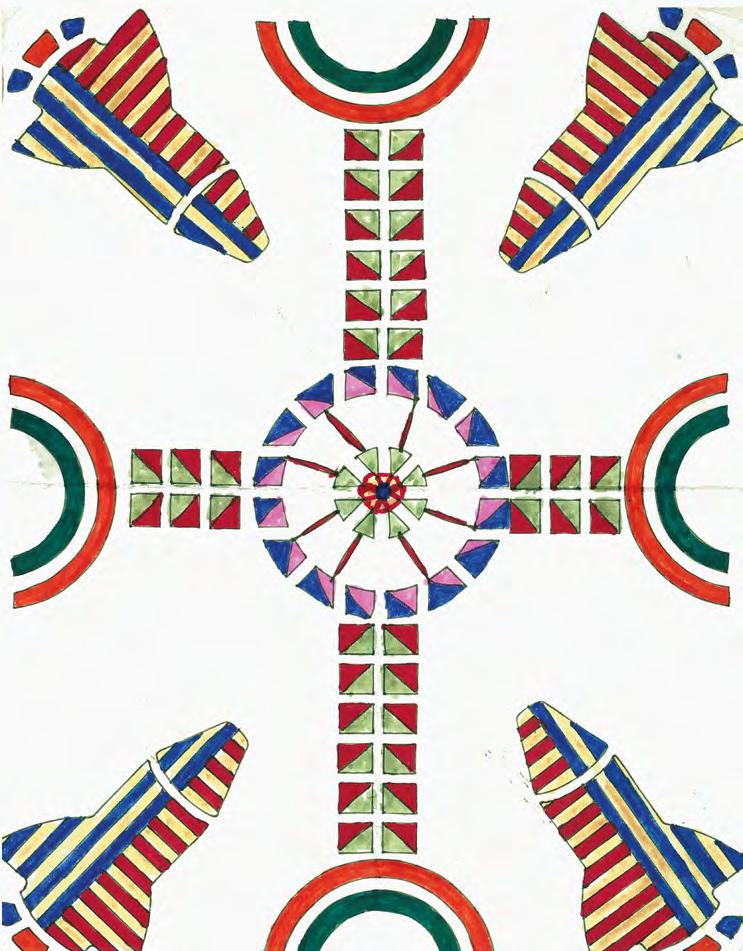

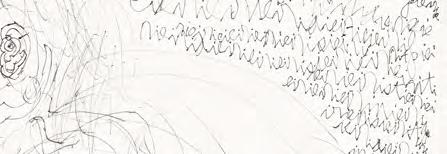

josé manuel egea . sans titre, 2014. stylo à bille sur papier, 35 x 25 cm

statuette Babembé Congo.

Raffia et tissus, 38 x 14 cm collection particulière

statue Dogon. Mali. bois, 34 cm.

courtesy galerie Olivier Castellano

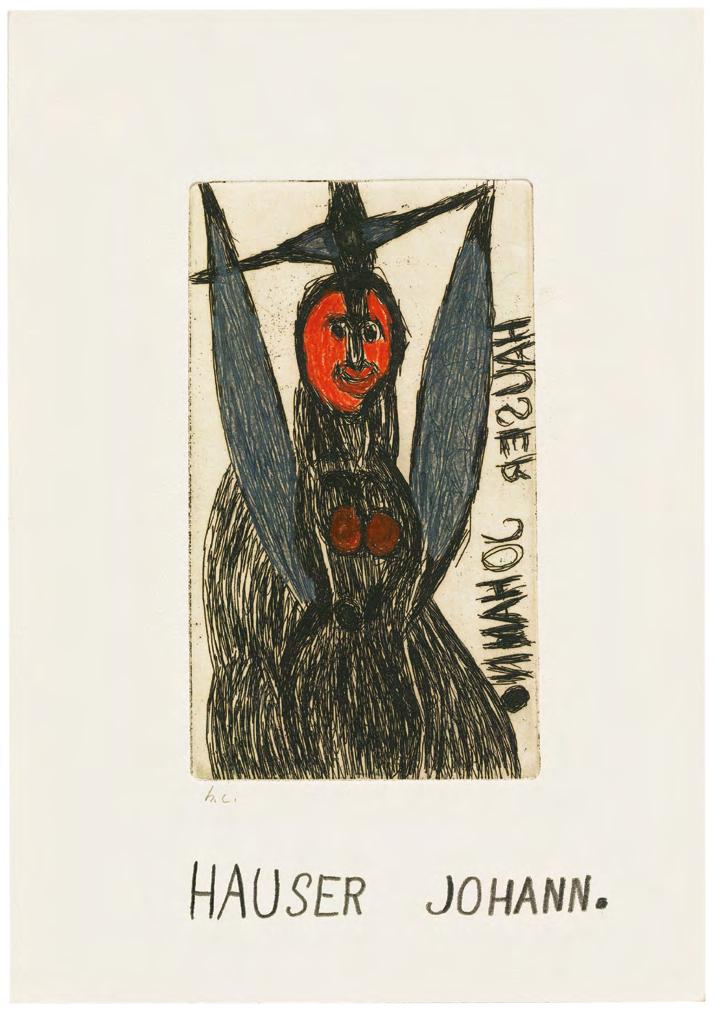

hauser sans titre, 1980.

crayon gras sur gravure sur papier cartonné, 24 x 16 cm

johann

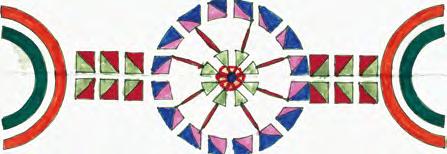

tribu hill korwa lahangi korwa, Inde, 1996. feutre sur papier, 54 x 71 cm

réceptacle Coolamon

Australie, 1950. Bois, 32 cm courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

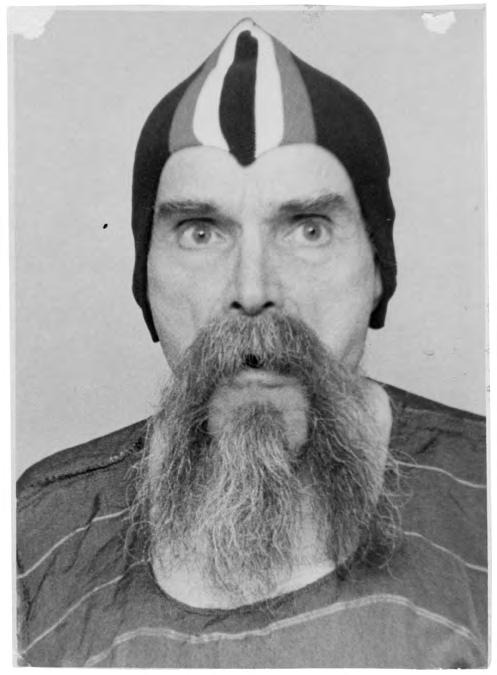

tomasz machciński sans titre, 2005. photographie argentique, tirage unique sur papier baryté, 11 x 8 cm

sculpture Sepik. Papouasie-Nouvelle Guinée, cours inférieur du fleuve Sepik, 19e-20e s. bois, coquillage, fibre végétale, 85 x 15 cm collection particulière

masque de Joker. Ouest du Népal, c. 1850. Bois, 30 x 11 cm. courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

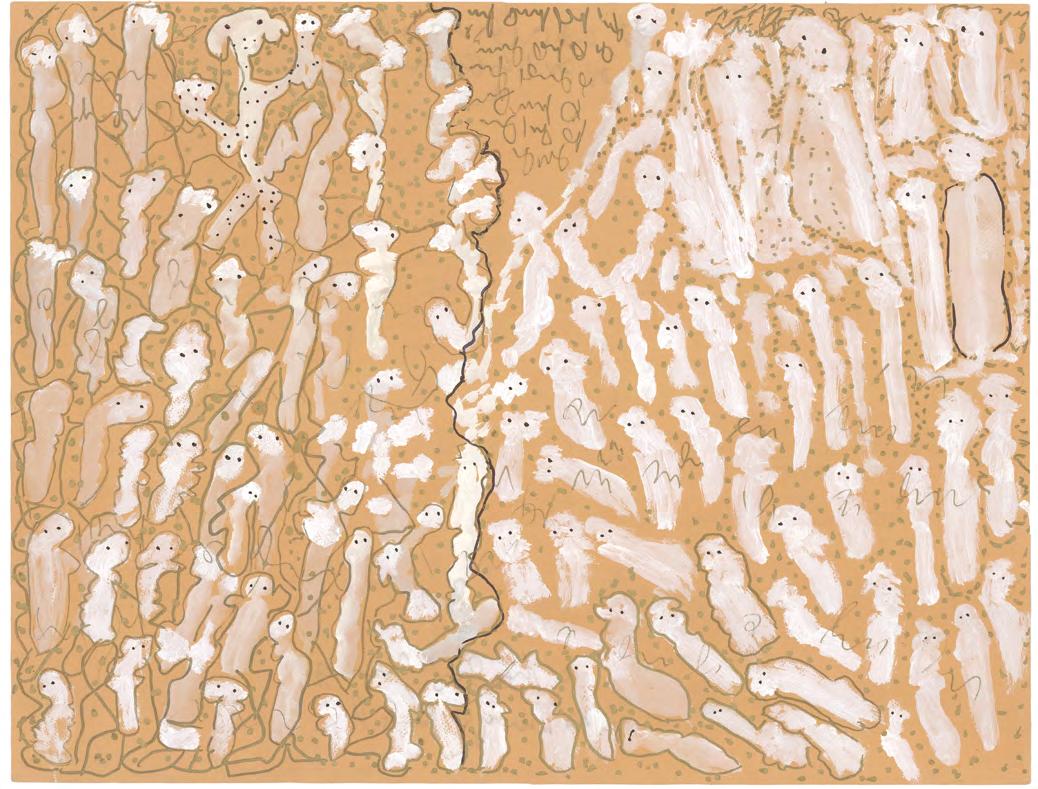

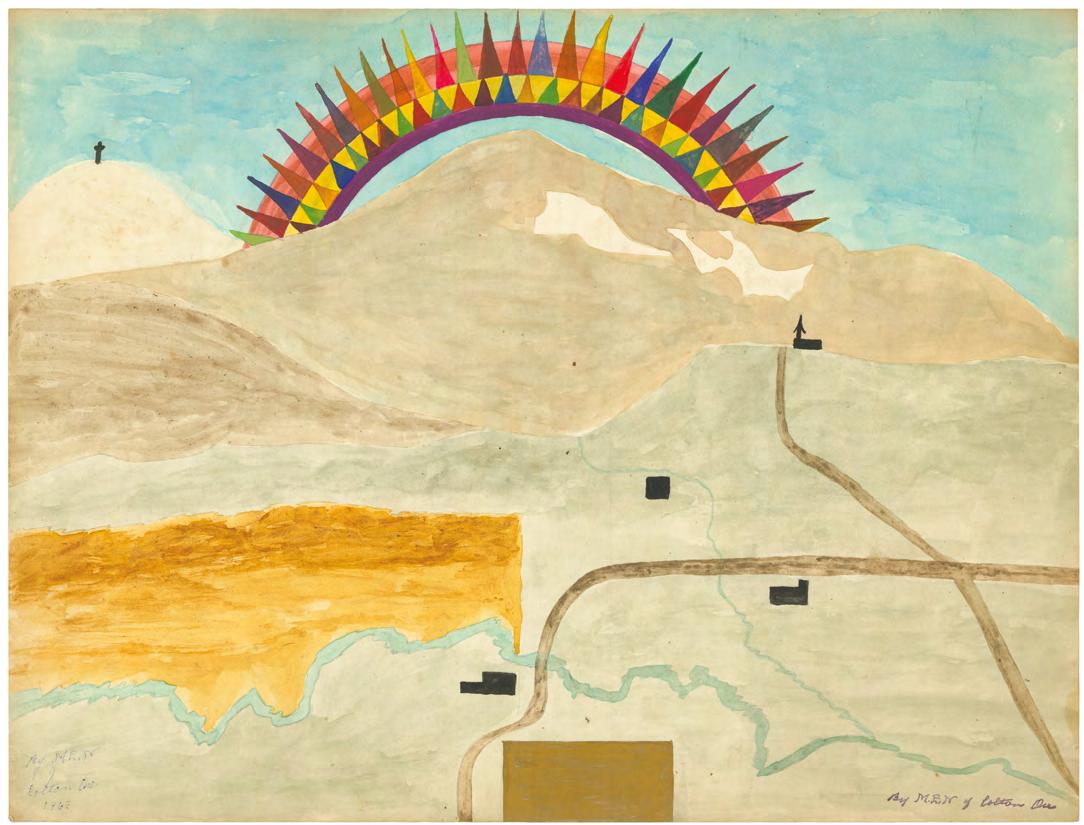

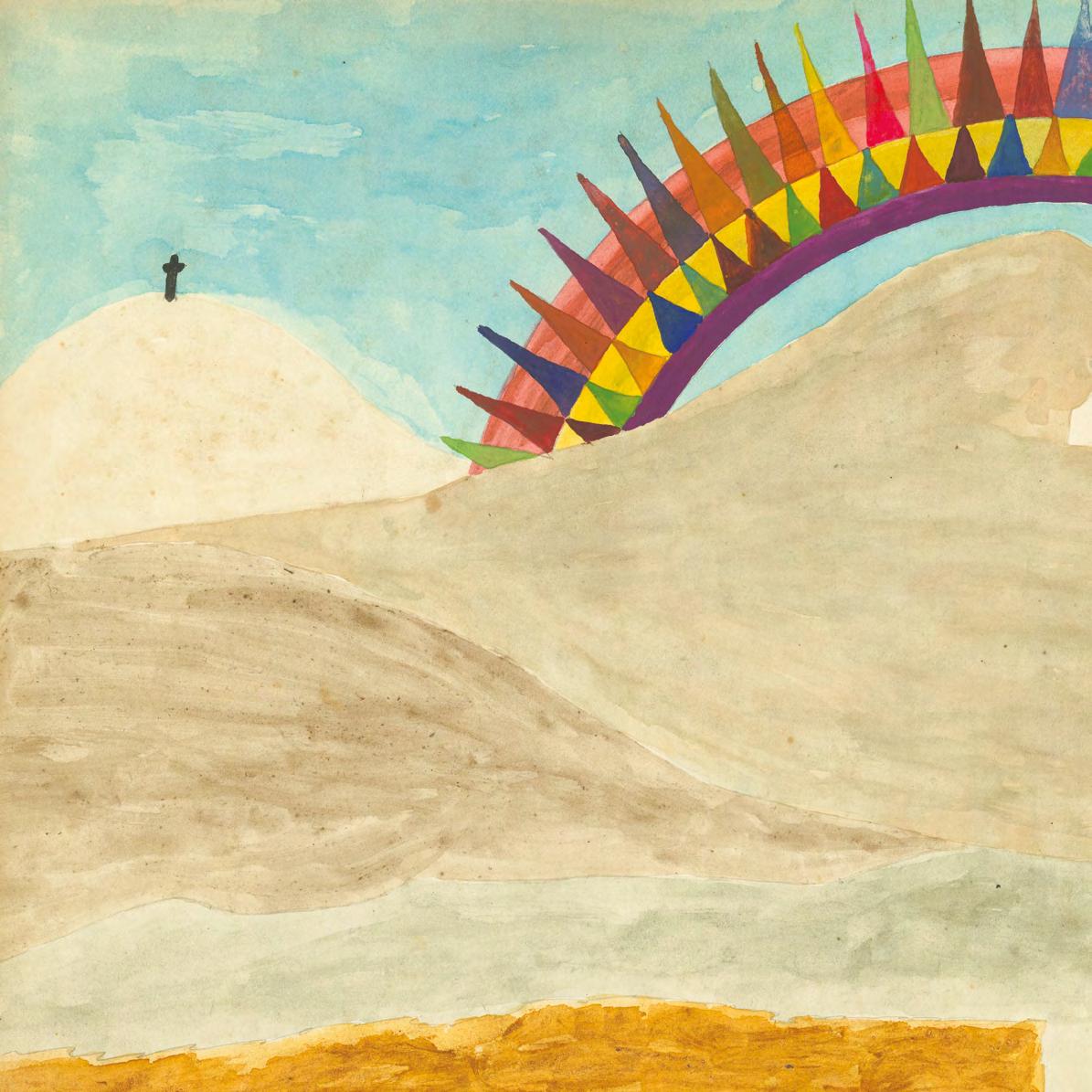

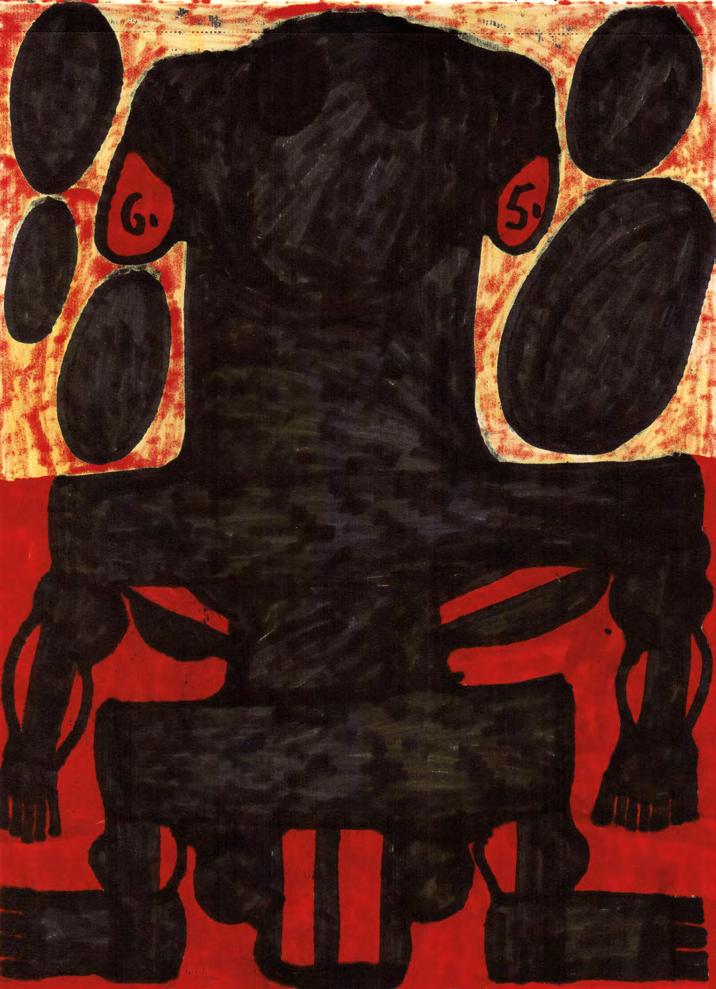

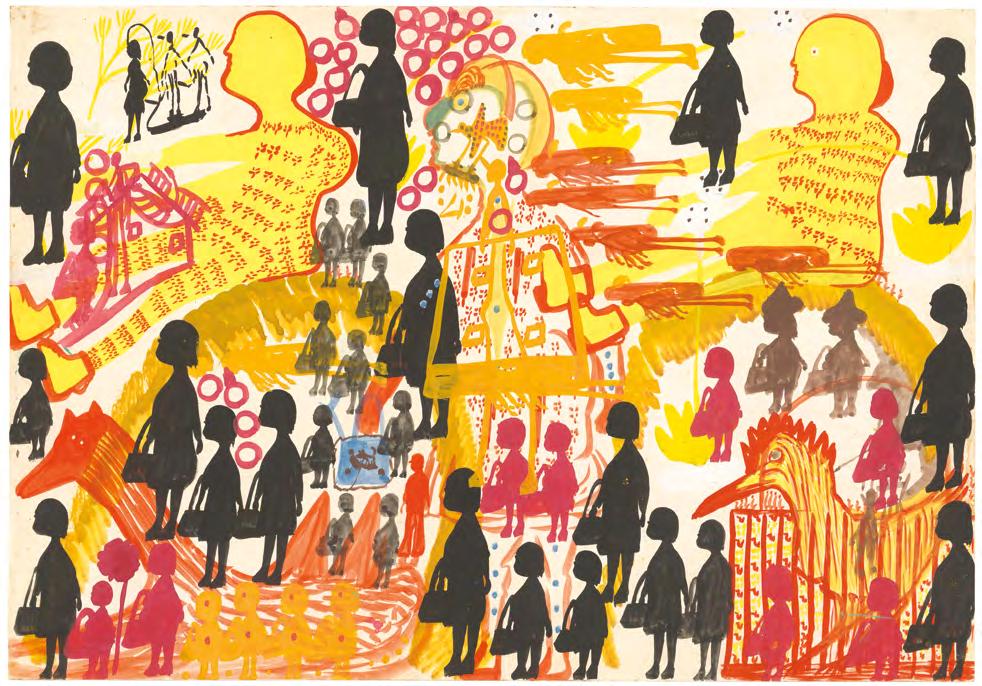

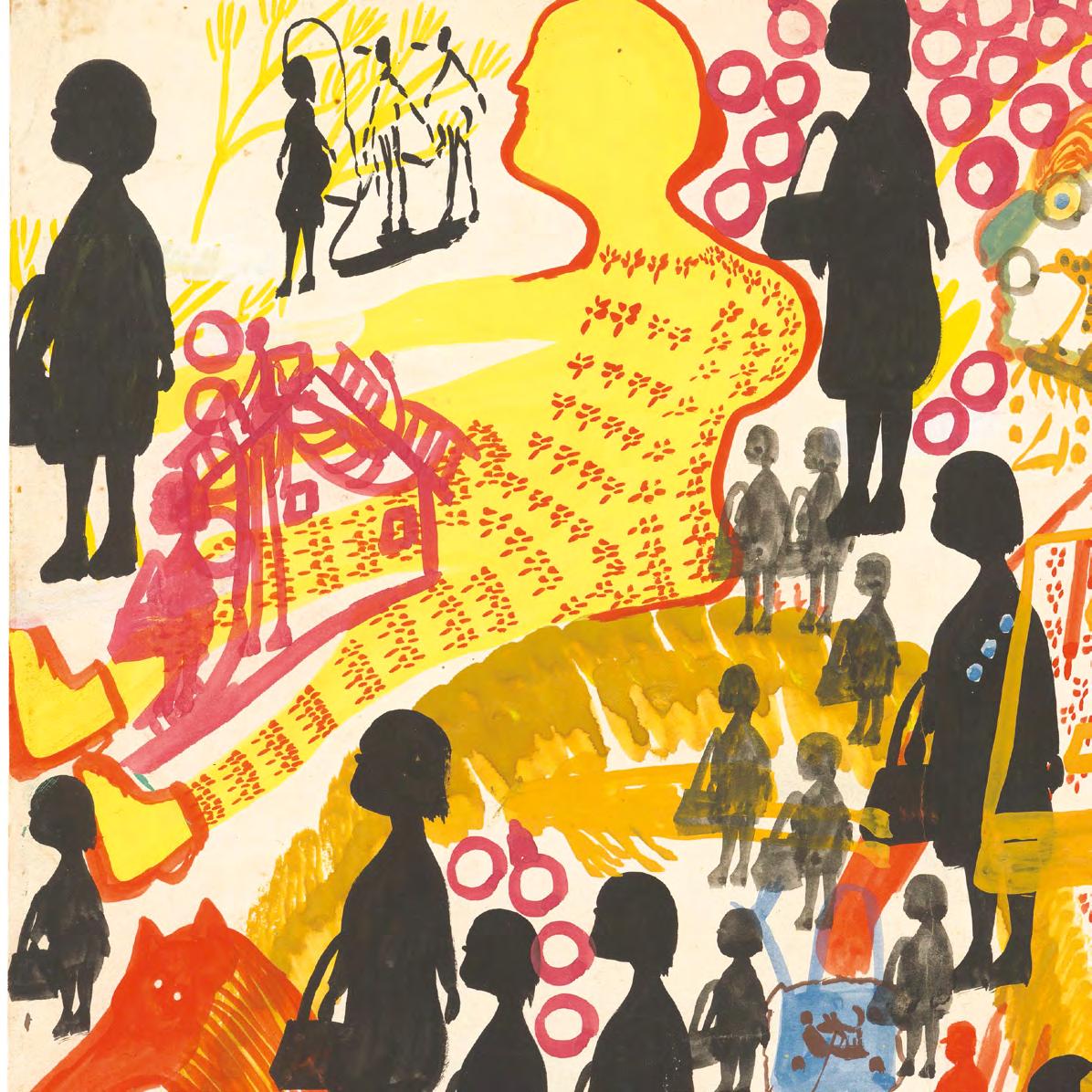

bunion murray sans titre, c. 1970. encre et gouache sur papier, 49.5 x 64.8 cm

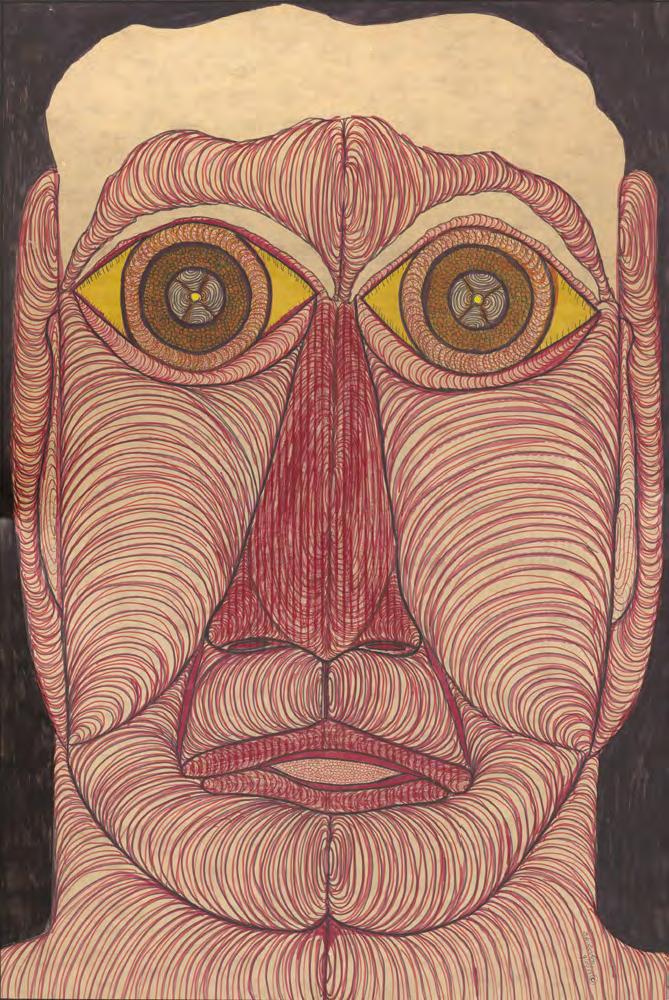

ted gordon sans titre, 1978.

marqueur et stylo à bille sur carton, 90 x 60 cm

masque de Phagli

Inde, c. 1800. 33 cm.

courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

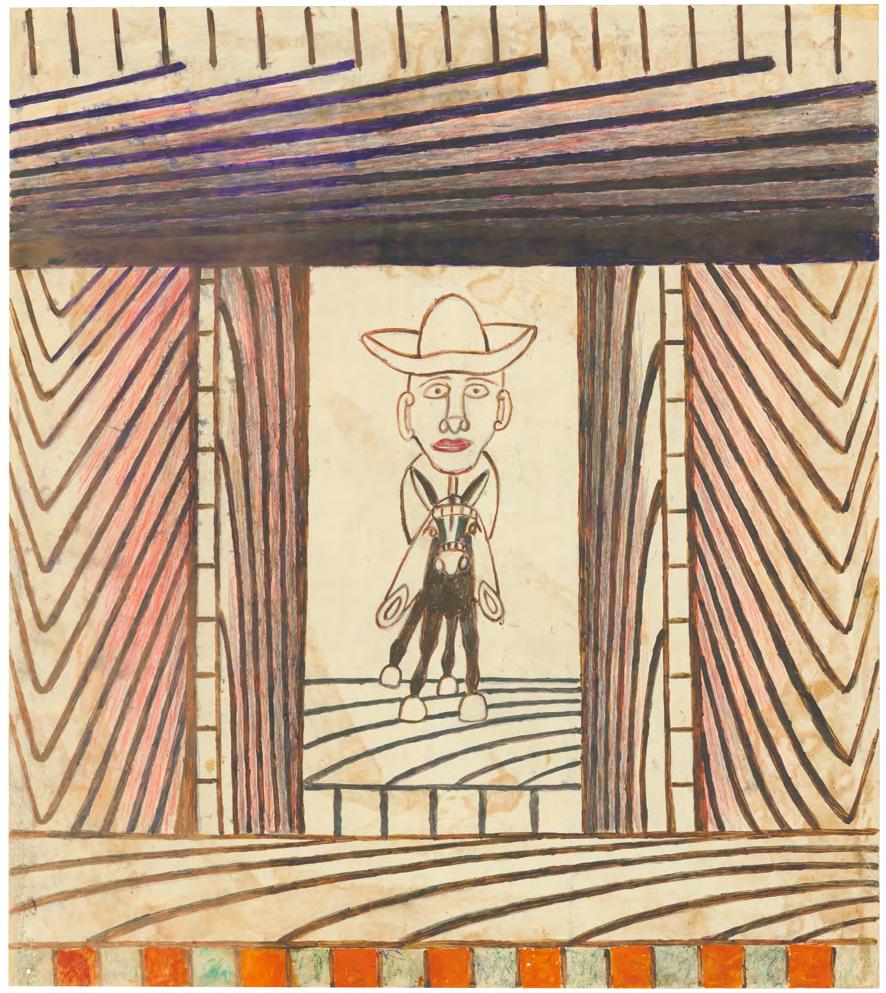

martin ramirez sans titre, c. 1960. gouache, crayon de couleur et graphite sur papier, 57 x 50 cm

cavalier Senoufo Djimini.

Côte d'Ivoire, bois, 40 x 12 cm

courtesy galerie Olivier Castellano

[...] This face-to-face between works of tribal art and art brut is not a revelation. It’s simply a natural way for me to express myself through my way of collecting.

When several works are brought together, I feel as if they connect with each other, as if they are in conversation.

[...] Ce face-à-face entre des œuvres d'art premier et d'art brut, ce n’est pas une révélation.

C’est

juste

une façon naturelle de m’exprimer à travers ma manière de collectionner.

Quand plusieurs œuvres sont réunies, j'ai l’impression qu'elles se connectent entre elles, qu’elles se parlent.

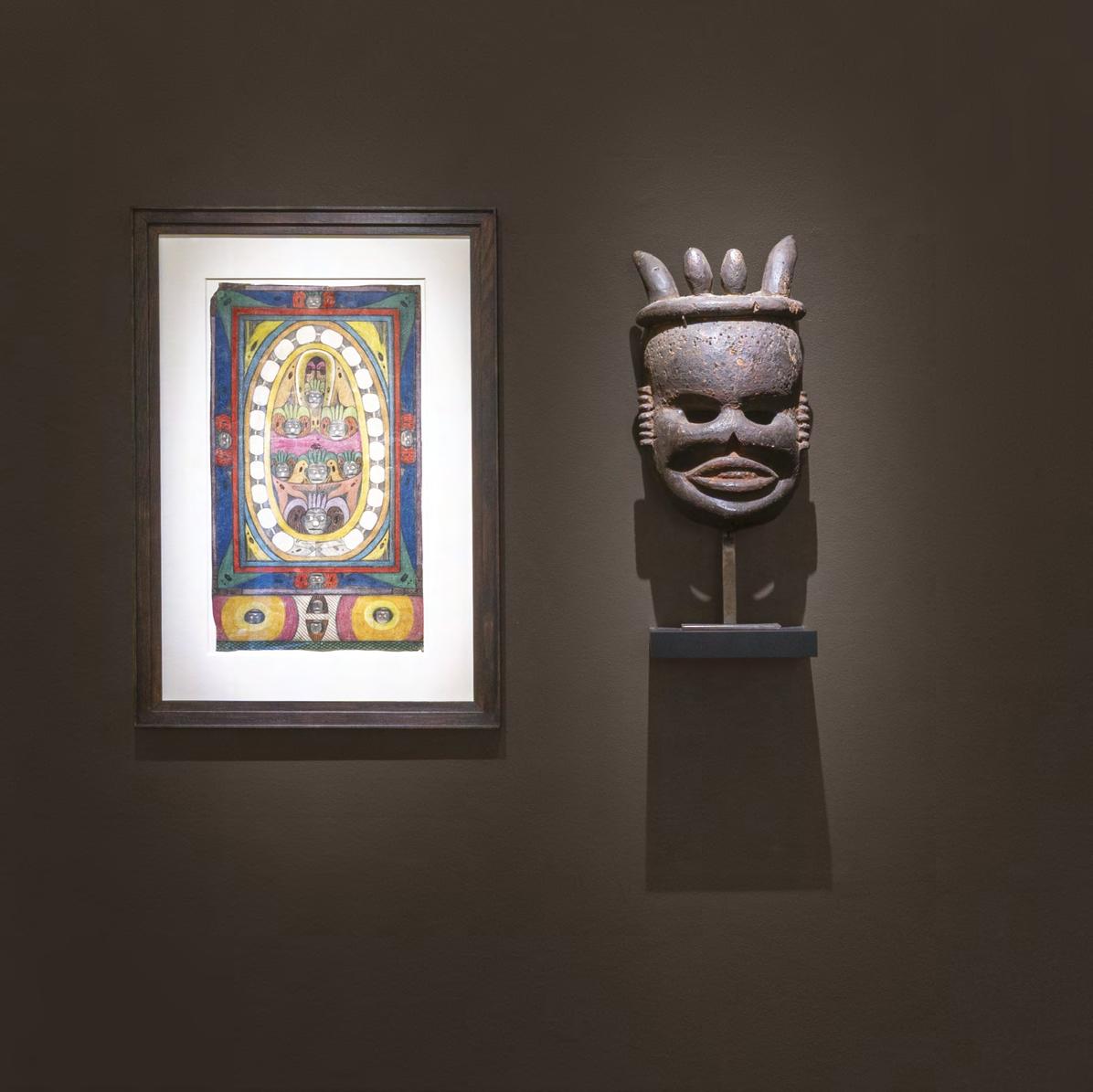

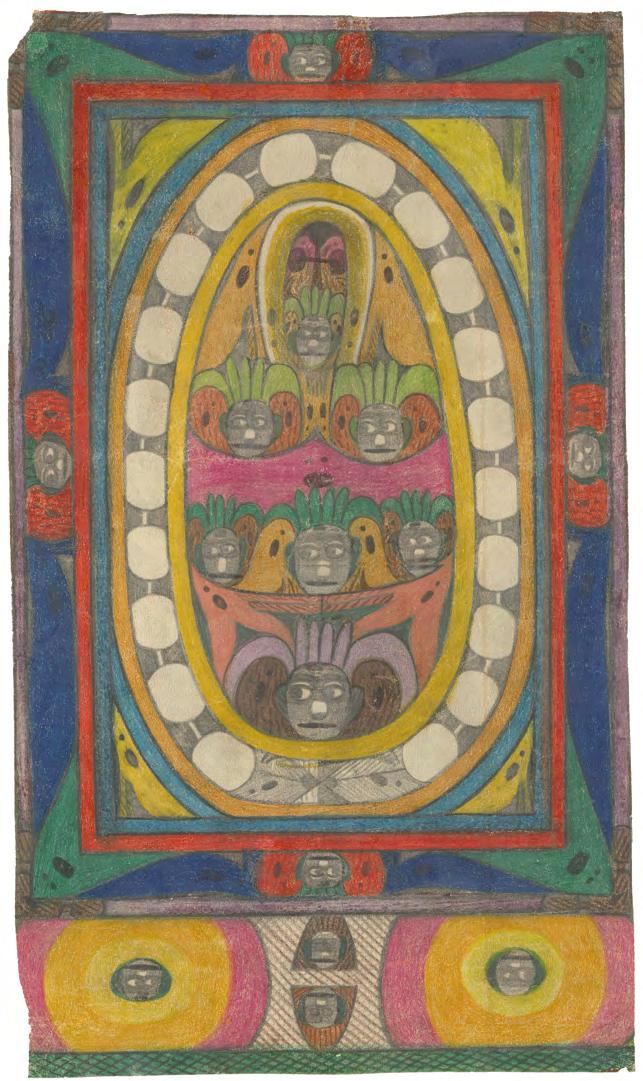

adolf wölfli sans titre, recto verso, c. 1925.

graphite et crayon de couleur sur papier, 54 x 31 cm cm

masque Idiok - Ekpo. Ibibio, Nigéria, XIXe s. Bois mi-dur à épaisse patine brun foncé noir, trace de pigments, 42 cm.

courtesy galerie Schoffel de Fabry

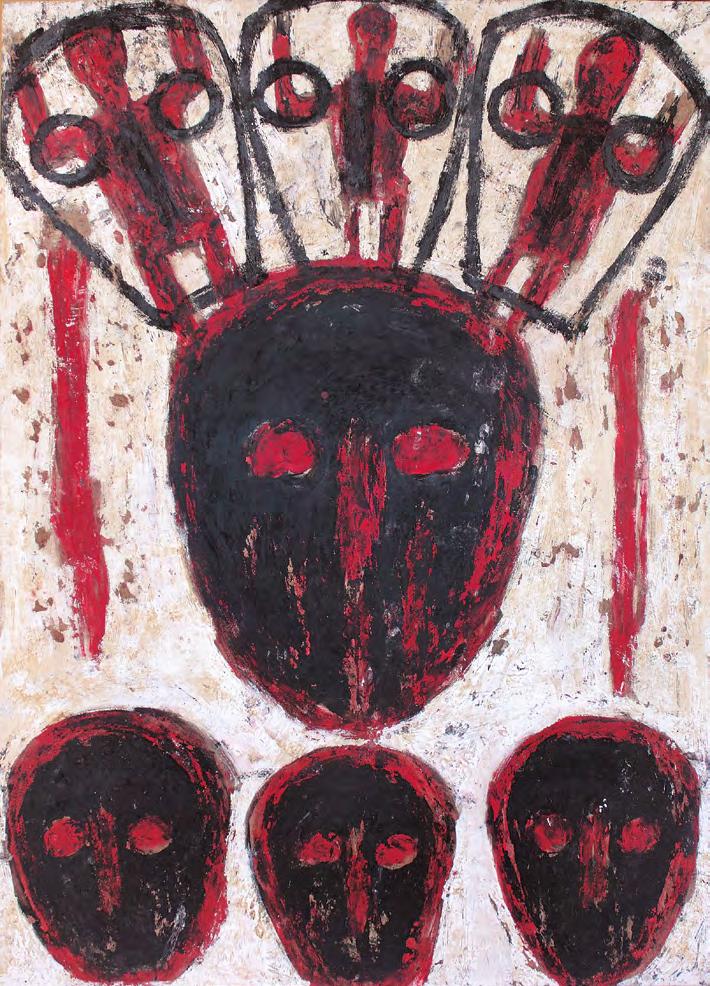

michel nedjar sans titre, 1994.

technique mixte sur carton, 106 x 77 cm

masque funéraire médiéval.

Oural, Sibérie, c. 10e siècle. alliage très majoritairement argentifère, autrefois cousu sur un linceul, 16 cm.

courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

masque. Vallée de Kathmandu (Népal), c. 1900. Amadouvier, 21 x 24 cm. courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

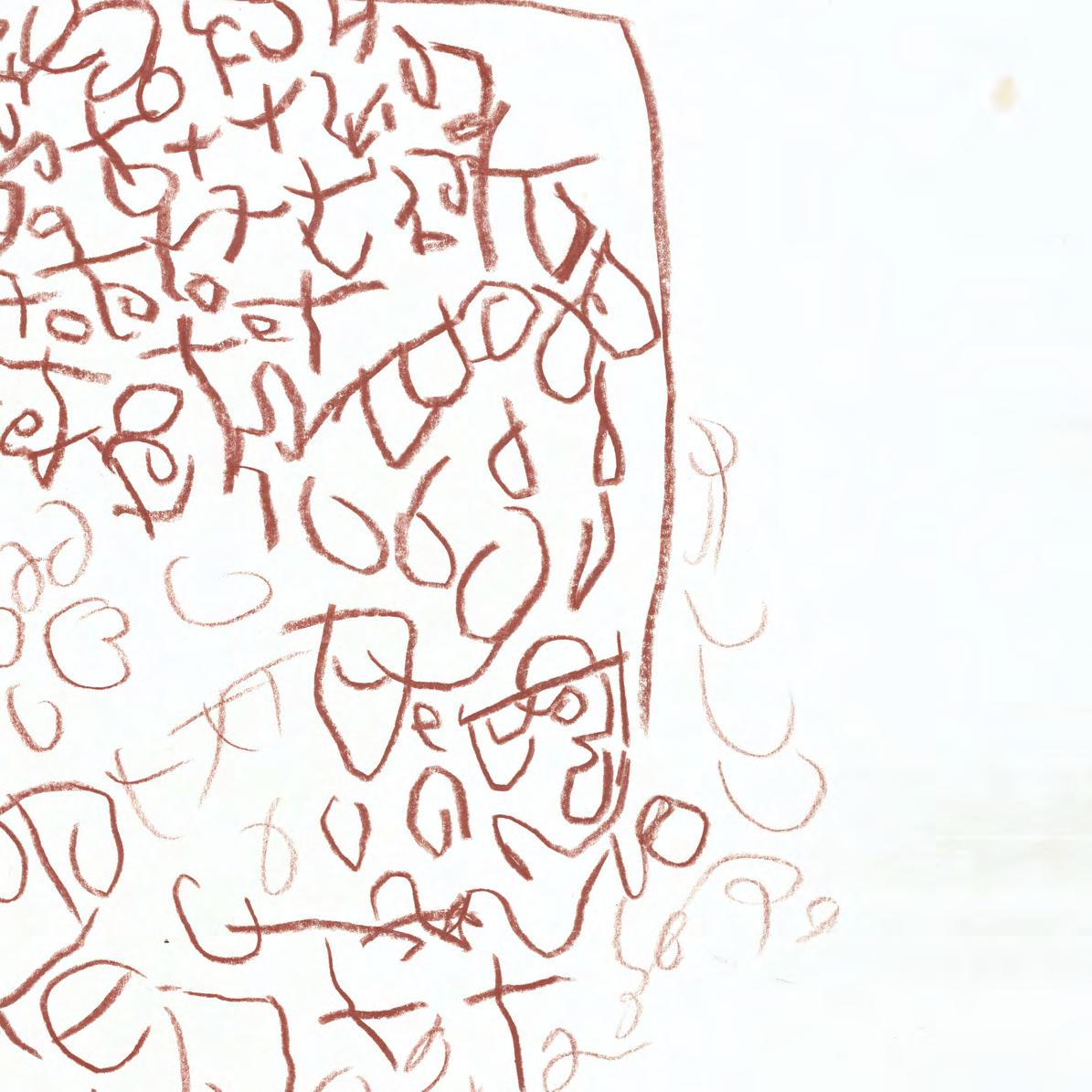

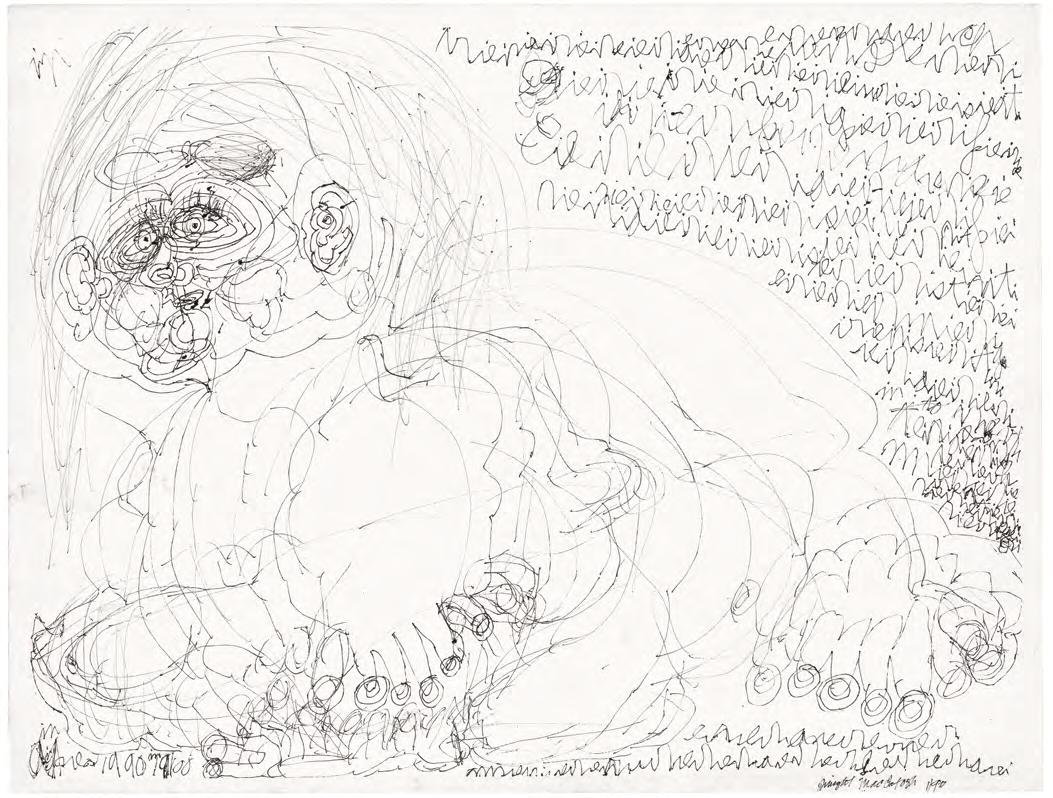

dwight mackintosh

sans titre, c. 1980 encre et marqueur sur papier, 51 x 66 cm

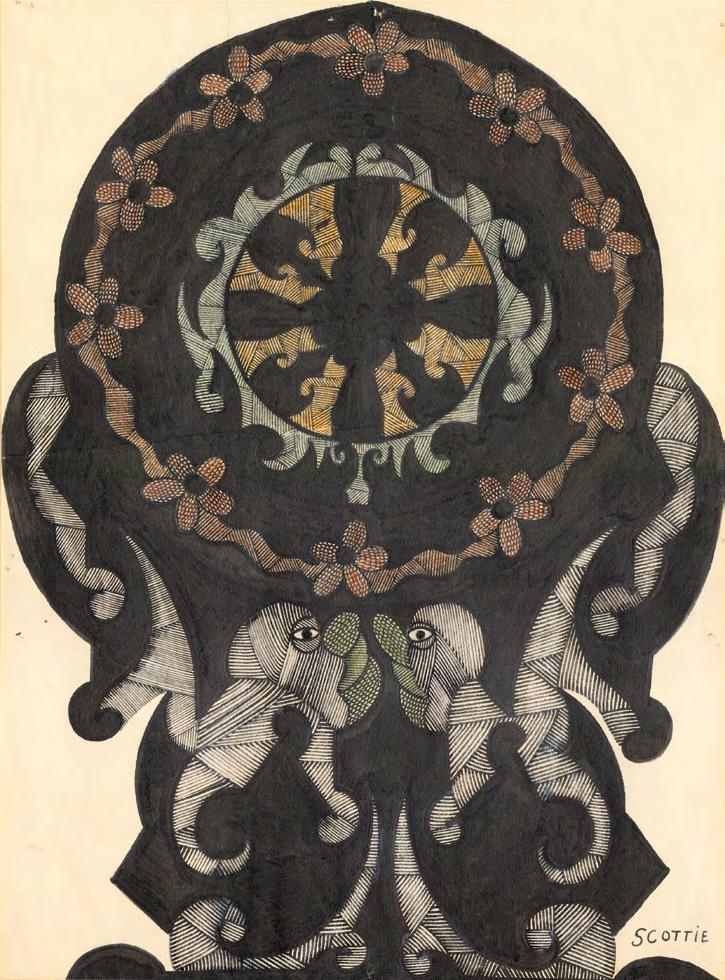

scottie wilson sans titre, c. 1945. encre et crayon de couleur sur papier, 37 x 27 cm

bouclier cérémoniel Kahel Katu. Laos, Vietnam. Bois laqué, bambou, fer, diamètre 55 cm collection particulière

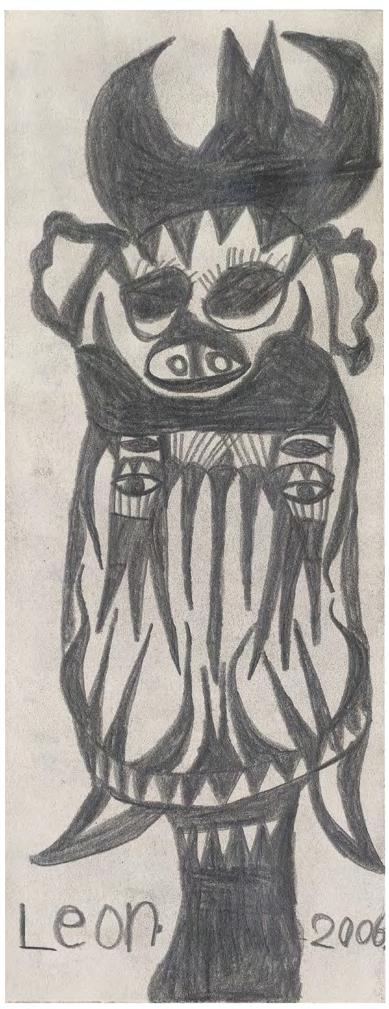

leonhard fink sans titre, 2006. graphite sur papier, 29 x 11 cm

bouclier. Bornéo, Indonésie, circa 1850.

Bois polychrome, 113 x 30 cm.

courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

frise Malangan. archipel Bismarck, Nouvelle-Irlande, Papouasie-Nouvelle Guinée, Mélanésie. fin 19e-début 20e s. bois, pigments, coquillages, 215 x 25 cm collection particulière

alexandro garcia

mundos intraterrenos, 2014. peinture à l'huile sur papier, 34 x 49 cm

michel nedjar sans titre, (chairdâme), c. 1980. vêtement, technique mixte, 40 x 11 x 21 cm

extrémité de tambour Garamut

Nouvelle-Guinée,

Bas Sepik. Papouasie

XXe s. Bois, 49 x 10 x 22 cm

courtesy galerie Schoffel de Fabry

masque peuple Lega. R. D. du Congo. 19e s.. Bois, patine brune, kaolin, 23 cm. courtesy galerie Bernard Dulon

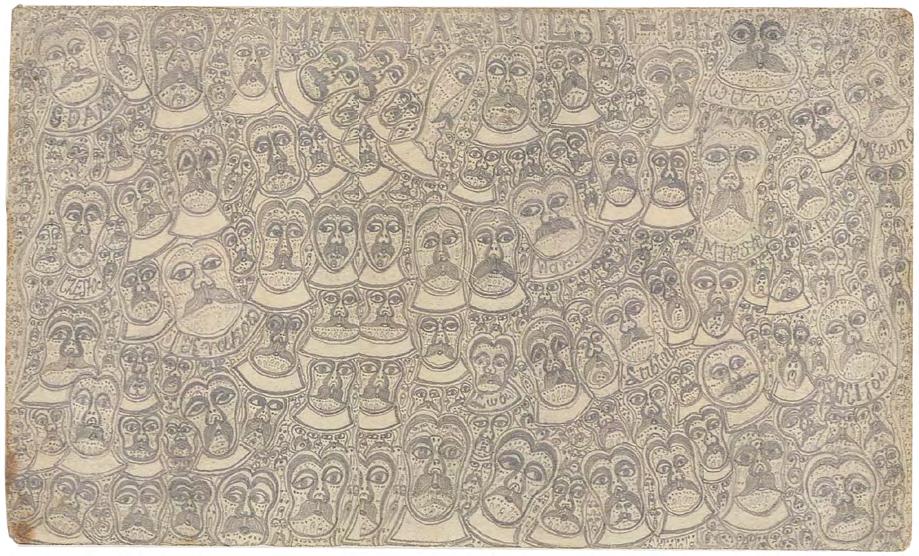

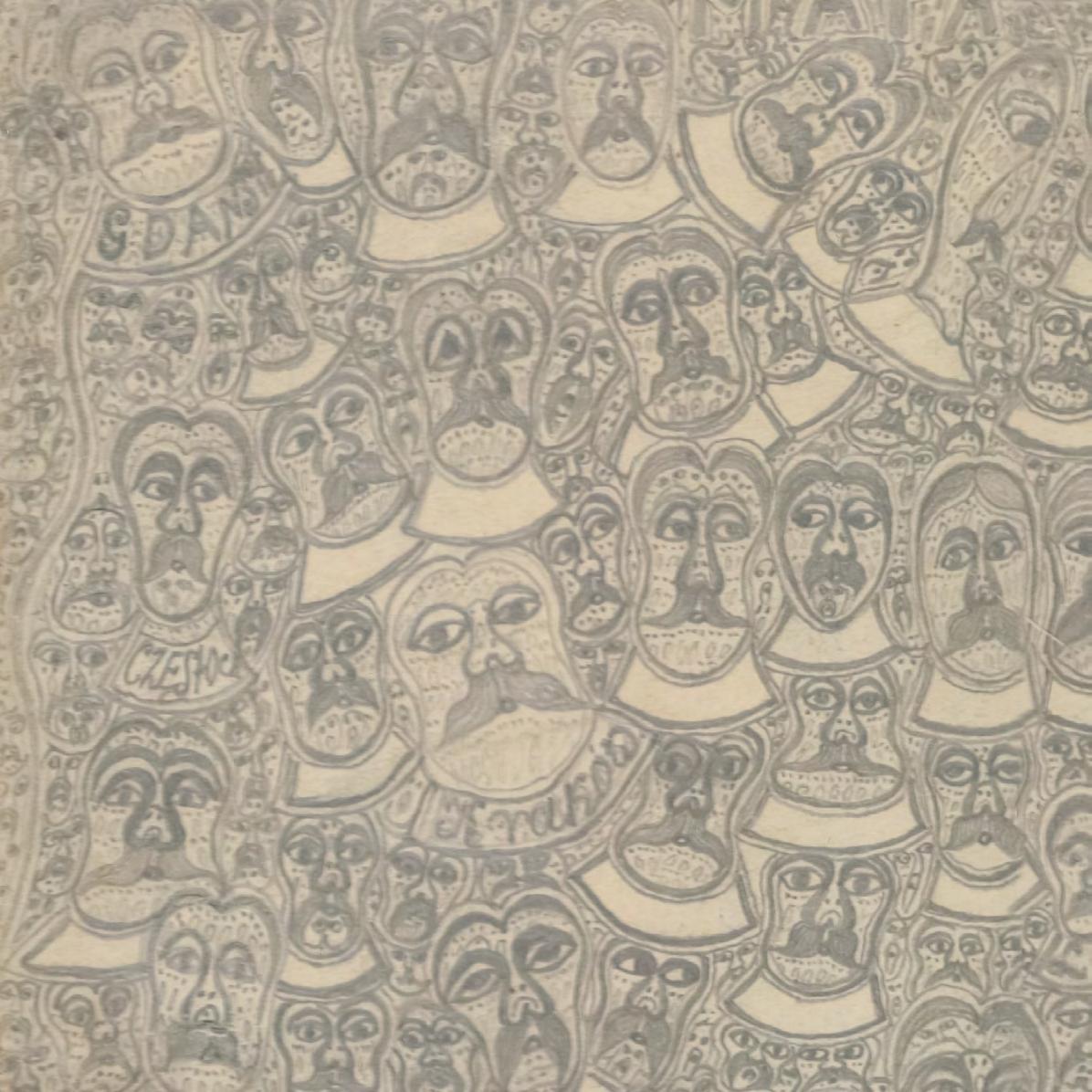

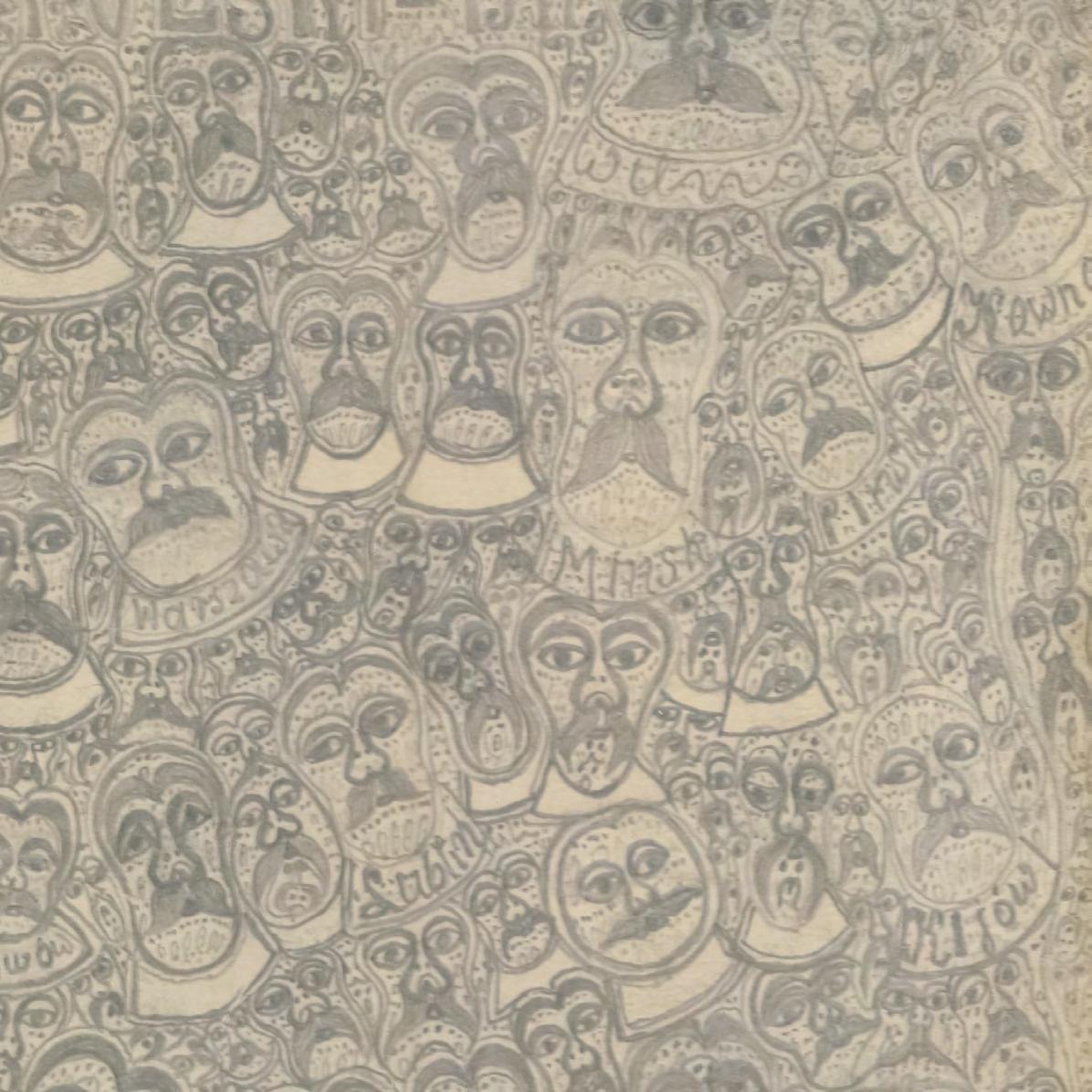

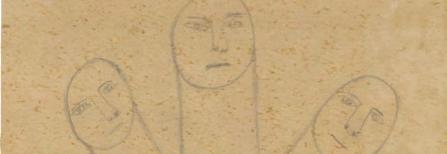

edmund monsiel

sans titre, c. 1950. graphite sur papier, 10.2 x 16.5 cm

A.C.M. sans titre, c. 1980.

assemblage en métal, 14 x 10 cm

cloche Kongo

Bois laqué, 26 x 7 x 7 cm collection particulière

sifflet Bakongo. Kongo fin 19e s. Bois laqué, 19.5 x 3 cm collection particulière

sava sekulić sans titre, 1981. graphite sur papier, 32.5 x 18 cm

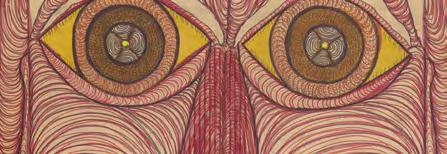

guo fengyi sans titre, 2002. encre sur papier de riz, 219 x 68 cm

statue fétiche Songye. R. D. du Congo, fin 19e – début 20e s. Bois à patine noire et suintante, clous, corne, 33 cm.

courtesy galerie Bernard Dulon

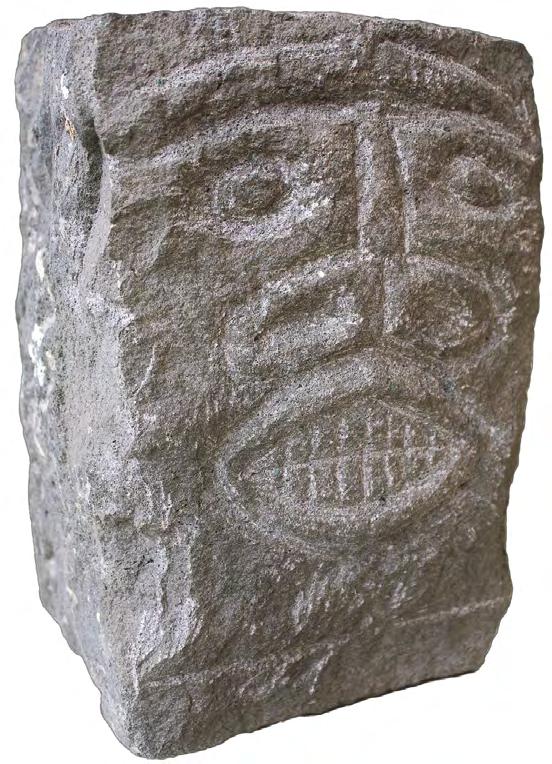

joseph barbiero sans titre, c. 1980.

pierre de lave de Volvic, 28 x 18 x 16 cm

statue Mambila Nigeria, Bois, 63 cm.

courtesy galerie Bernard Dulon

[...] This work we did together didn’t surprise me in terms of how well it worked, because in my personal journey I moved from tribal to art brut. But I was surprised by the fact that there were so many transmissions on the same wavelength, at a similar frequency.

[...] Ce travail que l'on a fait ensemble, je n'ai pas été étonné que ça fonctionne bien parce que je suis venu de l’art premier à l'art brut dans mon histoire.

Mais j'ai été surpris du fait qu'il y avait autant d'émissions sur la même longueur d'onde, sur une fréquence proche.

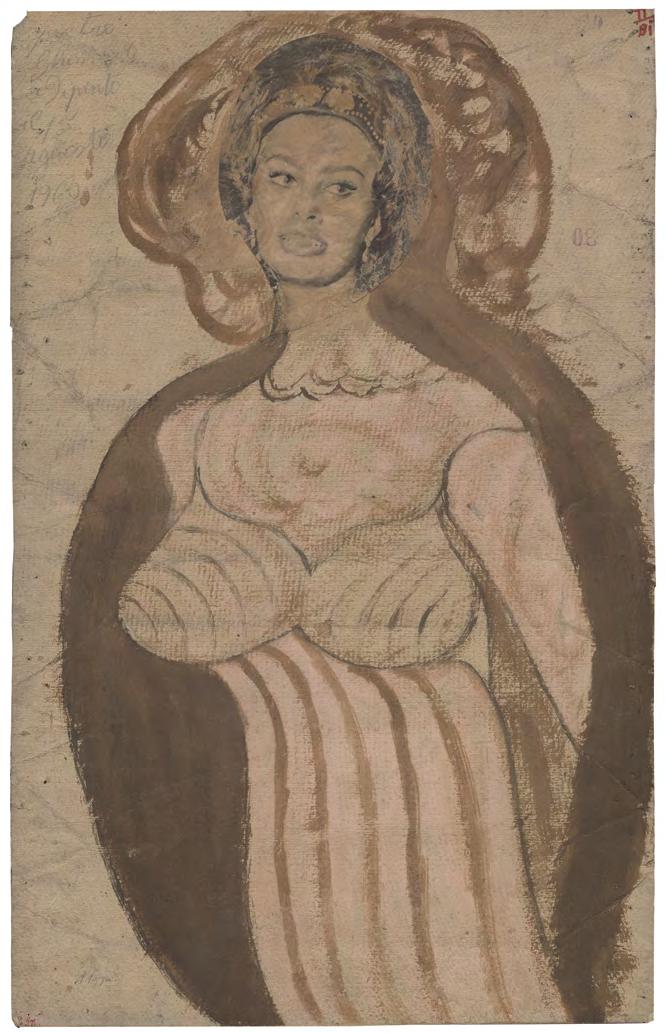

pietro ghizzardi sans titre, r-v, 1960. pigments naturels, suie et collage sur carton de récupération, 78 x 50 cm

couple Baoule

Côte d'Ivoire. Bois, 32,5 et 28,5 cm.

courtesy galerie Olivier Castellano

melvin edward nelson sans titre, c. 1965. aquarelle sur papier, 45.5 x 60 cm.

masque Dan. Côte d'Ivoire. bois, coquillages, perles, 30 x 23.7 cm.

courtesy galerie Bernard Dulon

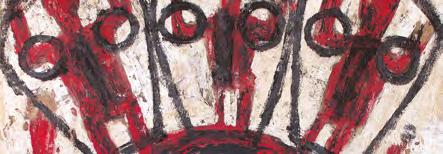

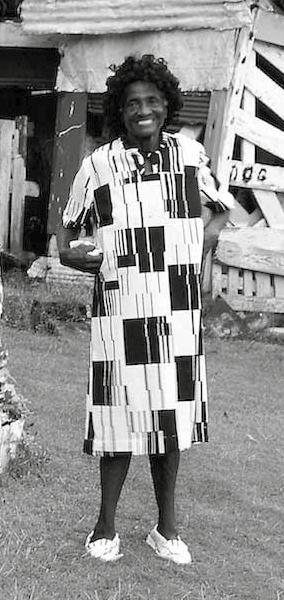

mary t. smith sans titre, c. 1987.

peinture acrylique sur panneau de bois, 91 x 61 cm

cage miniature (maquette) ?.

Civilisation mochica-wari ou chancay, Pérou.

Cordelettes de laine ou de coton, 12 x 25 cm. collection particulière.

protectrice. Ouest

divinité

du Népal, c. 1850. Bois couvert de mousse, 61 x 23 cm courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

hofer sans titre, 2015.

crayon de couleur et graphite sur papier, 42 x 29 cm

joseph

hofer sans titre, 2014. crayon de couleur et graphite sur papier, 42 x 29 cm

joseph

masque de singe, ethnie Rajbanshi, sud-est du Népal. bois à patine d'argile blanche ("mato"), 25 cm courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

qöqöle Katsina. Figure sculptée. Hopi, Arizona, États-Unis.

Bois sculpté (racine de cottonwood) et pigments, 14x 4.5 cm

courtesy galerie FLAK

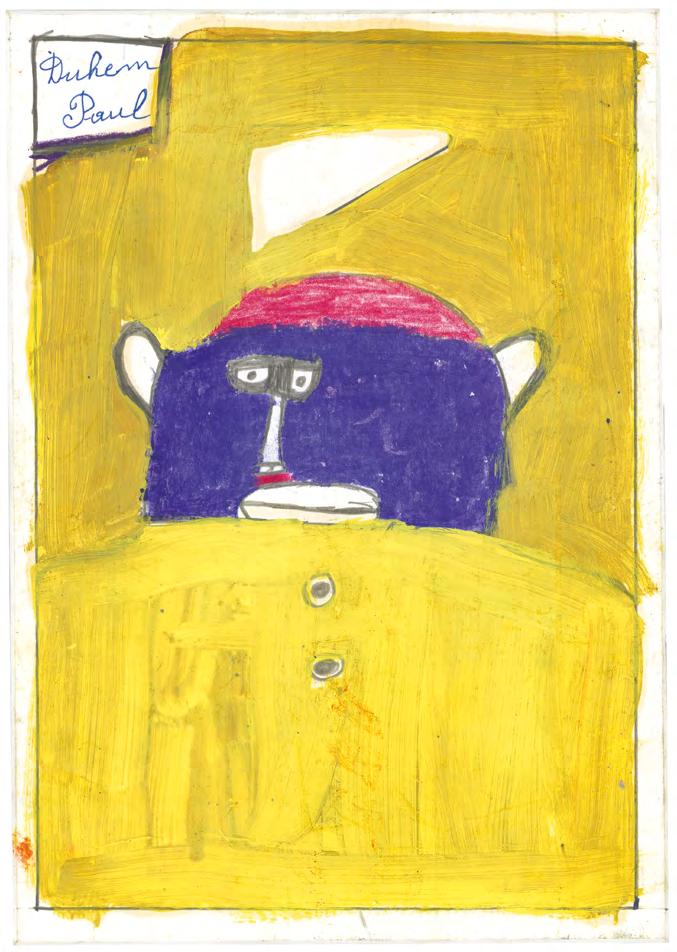

paul duhem

sans titre, c. 2010. gouache, crayon de couleur et graphite sur papier cartonné, 29 x 20.5 cm

giovanni bosco sans titre, c. 2008. marqueur sur papier, 33 x 24 cm

ivoire Inuit.

Ivoire de morse, 14 x 6.5 x 2.5 cm collection particulière

[...] It is, in any case, noteworthy that both art brut and tribal art seem to stem from the same quest for answers to the great existential questions. These creators attribute to art the power to “inhabit the world,” to heal it, to build bridges toward the unknown, the supernatural, the sublime.

[...]

Il est en tout cas notable que l’art brut comme l’art premier paraissent procéder de la même

quête de réponses aux grands enjeux existentiels.

Ces créateurs attribuent à l’art le pouvoir « d’habiter le monde », de le réparer, de construire des passerelles vers l’inconnu, le surnaturel, le sublime.

christian berst

carlo zinelli sans titre, c. 1958. gouache sur papier, 34.8 x50 cm

collection particulière

statuette Babembé. Congo. Tissus, raffia et os (reliquaire), 62 x 37 x 29 cm

albert moser

sans titre, c. 1995. marqueur sur papier, 26 x 21 cm

bouclier. Peuples aborigènes du désert central australien, c. 1950. Bois, 55 x 21 cm courtesy galerie Indian Heritage / Frédéric Rond

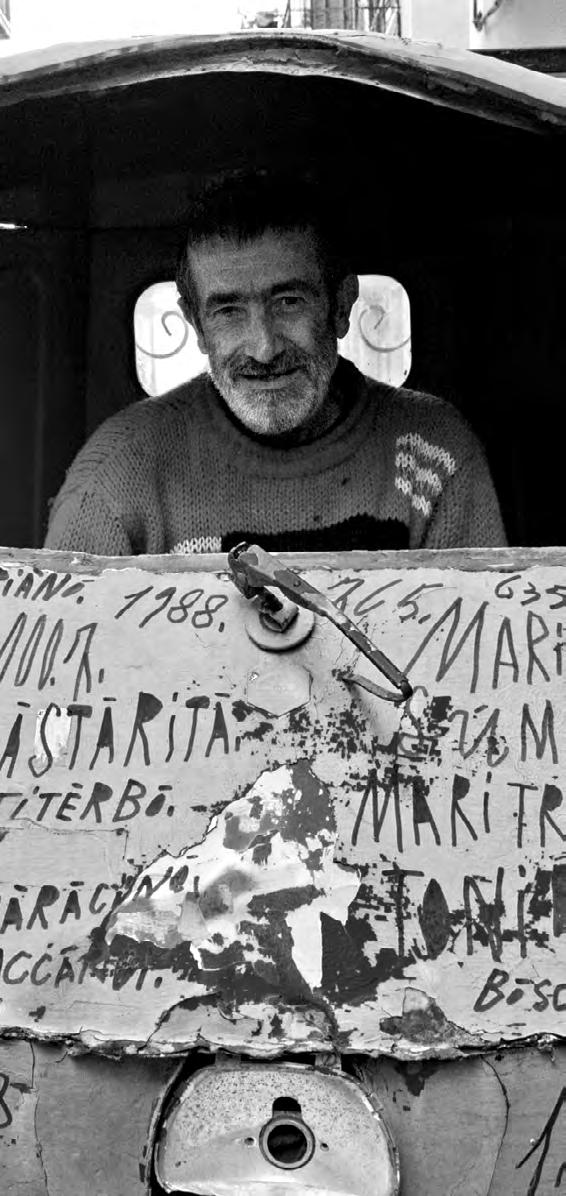

Dan Miller © Leon Borensztein

guillermo rigoberto casola marcos

A.C.M.

France 1951 - 2023

A.C.M est le nom d'artiste de Francis Marié. Initialement destiné à devenir peintre en bâtiment, il entre à l'école régionale supérieure d’expression plastique de Tourcoing en 1968 et y reste pendant 5 ans. Dépressif, il détruit alors la plupart de ses réalisations. Avec sa compagne, il s'installe dans l'ancienne manufacture du père de Francis et reprend son activité artistique. D'abord réticent à montrer ses œuvres il accepte petit à petit de participer à des expositions. Ses sculptures sont à présent connues internationalement.

Ses sculptures consistent en assemblages minutieux de petites pièces métalliques, électroniques et plastiques extraites de divers appareils, dégradées par l'acide, la rouille et l'enduit. Il compose des machines et des architectures imaginaires qu'il retravaille sans cesse.

A.C.M is the artist name of Francis Marié. Initially destined to become a house painter, he entered the École Régionale Supérieure d’Expression Plastique in Tourcoing in 1968 and remained there for five years. Struggling with depression, he destroyed most of his works from that period. Later, with his partner, he settled in his father’s former factory and resumed his artistic practice. At first reluctant to let his works leave his studio, he gradually accepted invitations to exhibit. Today, his sculptures are recognized internationally.

His sculptures are meticulous assemblages of small metal, electronic, and plastic components salvaged from various devices, corroded by acid, rust, and coating. From these, he creates imaginary machines and architectures populated with strange figures. Often reworked, some of his pieces are in perpetual evolution.

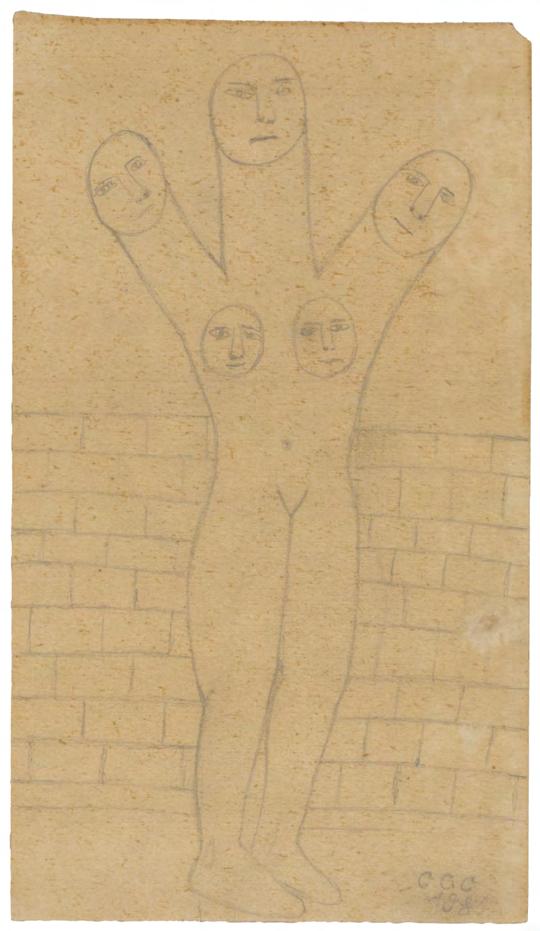

Joseph Barbiero

Italie 1901 - 1992 France

Dans son garage du Puy-de-Dôme, Joseph Barbiéro a taillé dans la pierre volcanique d’inimitables sculptures, souvent des visages à l’exécution fruste, au trait rustre. Cet œuvre saisissant d’authenticité, issue de la pierre, est chargée d’une force expressive remarquable.

Joseph fuit son Italie natale à l’arrivée au pouvoir de Mussolini et se réfugie en Auvergne où il exerce le métier de maçon. C'est à l’âge de la retraite que son inventivité prend son essor : entre deux coups de bêche dans son potager, il taille, chantonne et boit du vino rosso dans son garage. Mais c’est aussi au dessin qu’il se livre, à l’aide d’une mine de plomb, il recouvre des cartons de boîtes de biscottes.

Joseph a 84 ans lorsqu’il expose pour la première fois. Ses créations figurent dans les plus importantes collections d’art brut dont celle de Lausanne.

In his garage in Puy-de-Dôme, Joseph Barbiéro carved volcanic stone into inimitable sculptures— most often faces, marked by a raw execution and a rugged line. Born of unpolished matter, his work radiates a striking authenticity and an elemental expressive power.

Barbiéro fled Mussolini’s rise to power and found refuge in Auvergne, where he worked as a mason. It was only upon retirement that his creative spirit truly emerged: between tending his vegetable garden, he would carve, hum to himself, and sip vino rosso in his garage. He also turned to drawing, covering rusk-box cardboard with graphite sketches. At the age of eighty-four, Barbiéro exhibited for the first time. Today, his creations feature in major Art Brut collections, including the renowned Collection de l’Art Brut in Lausanne.

Franco Bellucci

Italie

1945 - 2020

Bellucci a commencé à créer des objets à la fin des années 70, canalisant ainsi ses pulsions destructrices et les conciliant – par l’emploi fréquent de jouets – avec l’état d’enfance auquel une encéphalite l’avait assigné dès le plus jeune âge. Privé de parole, il s’est alors mis à produire, par hybridation, des objets que l’on perçoit tantôt comme transitionnels, tantôt comme fétiches. Révélées par l’artiste Riccardo Bargellini, ses sculptures hybrides forment un langage mystérieux où les destinées se croisent et se répondent. Ses œuvres, intégrées aux collections du Musée national d’Art moderne (Pompidou) ou du Museum für Moderne Kunst de Francfort, ont été exposées dans nombres de manifestations majeures.

« Ces œuvres sont douées d’une puissance symbolique que bien des artistes ‘professionnels’ sont incapables d’atteindre. » (Ph. Dagen, Le Monde).

Bellucci began creating objects in the late 1970s, channeling his destructive impulses and reconciling them—through the frequent use of toys—with the state of childhood to which encephalitis had confined him from a very young age. Deprived of speech, he started producing hybrid objects, perceived at times as transitional, at other times as fetishes. Brought to light by artist Riccardo Bargellini, his hybrid sculptures form a mysterious language in which destinies intersect and echo one another. His works, now part of the collections of the Musée National d’Art Moderne (Centre Pompidou) and the Museum für Moderne Kunst in Frankfurt, have been shown in numerous major exhibitions.

“These works possess a symbolic power that many ‘professional’ artists are incapable of achieving.”

(Ph. Dagen, Le Monde)

Franco Bellucci

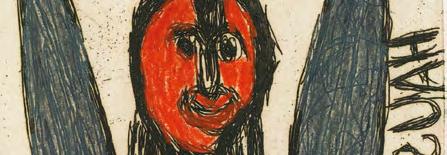

Giovanni Bosco

Italie 1948 - 2009

Ce berger sicilien sombra dans la psychose suite à l’assassinat de deux de ses frères. L’institution psychiatrique et la prison à laquelle il fut condamné à la suite d’un vol de bétail, ne lui ôtèrent ni son sourire désarmant, ni la propension à transformer son existence démunie en un acte de poésie pure.

Ses journées furent alors rythmées par les chansons populaires et les peintures d’une inventivité rare qu’il exécutait sur les murs de sa ville ou sur des matériaux de fortune. Corps démembrés ou "surmembrés", serpenteaux, cœurs céphaliques, mots scandés dans l’intervalle du dessin, tel est l’alphabet pictural de Bosco. Inventeur d’un langage plastique sans pareil, l’artiste fait aujourd’hui partie de prestigieuses collections dont celles d’Antoine de Galbert ou d'abcd/Bruno Decharme (France).

This Sicilian shepherd fell into psychosis following the murder of two of his brothers. Neither the psychiatric institution nor the prison, where he was sentenced after a cattle theft, managed to take away his disarming smile or his ability to transform his destitute existence into an act of pure poetry. His days were then punctuated by folk songs and paintings of rare inventiveness, which he created on the walls of his town or on makeshift materials. Dismembered or "over-membered" bodies, serpentine creatures, cephalic hearts, and words punctuated between drawings—this was Bosco’s pictorial alphabet.

As the creator of a unique visual language, the artist is now part of prestigious collections, including those of Antoine de Galbert and abcd/Bruno Decharme (France).

Giovanni Bosco

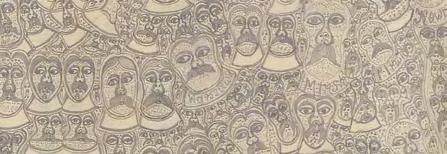

Paul Duhem

Belgique 1919 - 1999

Étonnante trajectoire que celle de ce fils naturel, rebelle et querelleur, rejeté par sa famille et quittant l’école à 13 ans pour devenir garçon de ferme. Après guerre, une fois diagnostiquée sa déficience mentale, il sera d’abord interné puis redeviendra ouvrier agricole. C’est en 1978 que Paul a intégré le centre de la Pommeraie où il s’est adonné sans relâche à son œuvre, trouvant dans la couleur les moyens de révéler les sensations qu’il lui était difficile de communiquer par les mots, brisant ainsi la solitude de sa condition. Plus de vingt heures par semaine, il dessinait sans relâche des visages et des portes, de manière répétitive et obsessionnelle.

Paul Duhem a connu de son vivant les honneurs d’une rétrospective à la Collection de l’Art Brut, à Lausanne en 1990.

Devenu la figure majeure de l’art brut belge, il a désormais rejoint les meilleures collections au monde.

An astonishing trajectory for this illegitimate son, rebellious and quarrelsome, rejected by his family and leaving school at the age of thirteen to become a farmhand. After the war, once his mental disability was diagnosed, he was first institutionalized before returning to work as an agricultural laborer. In 1978, Paul entered the Pommeraie center, where he devoted himself tirelessly to his art, finding in color a means of revealing the sensations he could not easily express in words, thus breaking through the solitude of his condition. More than twenty hours each week, he obsessively and repetitively drew faces and doors.

During his lifetime, Paul Duhem was honored with a retrospective at the Collection de l’Art Brut in Lausanne in 1990. Having become a leading figure of Belgian Art Brut, his work has since entered major collections worldwide.

José Manuel Egea

Espagne 1988

Ce jeune artiste madrilène, convaincu de sa lycanthropie, se plaît à faire surgir la part d’animalité qui réside en chaque être en affublant au crayon d’attributs monstrueux les personnes des pages de magazines, parfois annotées de mots ou de phrases. Ici, une œuvre rare tant par son format que par l’omniprésence du texte. José Manuel Egea s’adonne à un jeu libérateur puisque, tout en malmenant notre humanité, en s’émancipant de la norme, il nous révèle les grandeurs de l’altérité dans un geste artistique pur et sans retenue.

Défendu par la galerie depuis 2016 il a fait l’objet, la même année, d’une vaste présentation lors de la Biennale de l’Image possible, à Liège. Il est désormais présent dans de grandes collections européennes comme celles d’Antoine de Galbert ou de Laurent Dumas (France).

Convinced of his magical ability to become a wolf, this young artist from Madrid is fascinated by the Kafkaesque metamorphosis found in the world of comics and mythology. As polymorphic as he is, his work consists of drawings, sculptures and performances, and urges us to accept our own repressed gifts for shape-shifting.

Promoted by the gallery since 2016, he had a major show that same year by the Biennale de l’image possible in Liège, Belgium. His work is now part of several major European collections of contemporary art such as those of Antoine de Galbert, or Laurent Dumas.

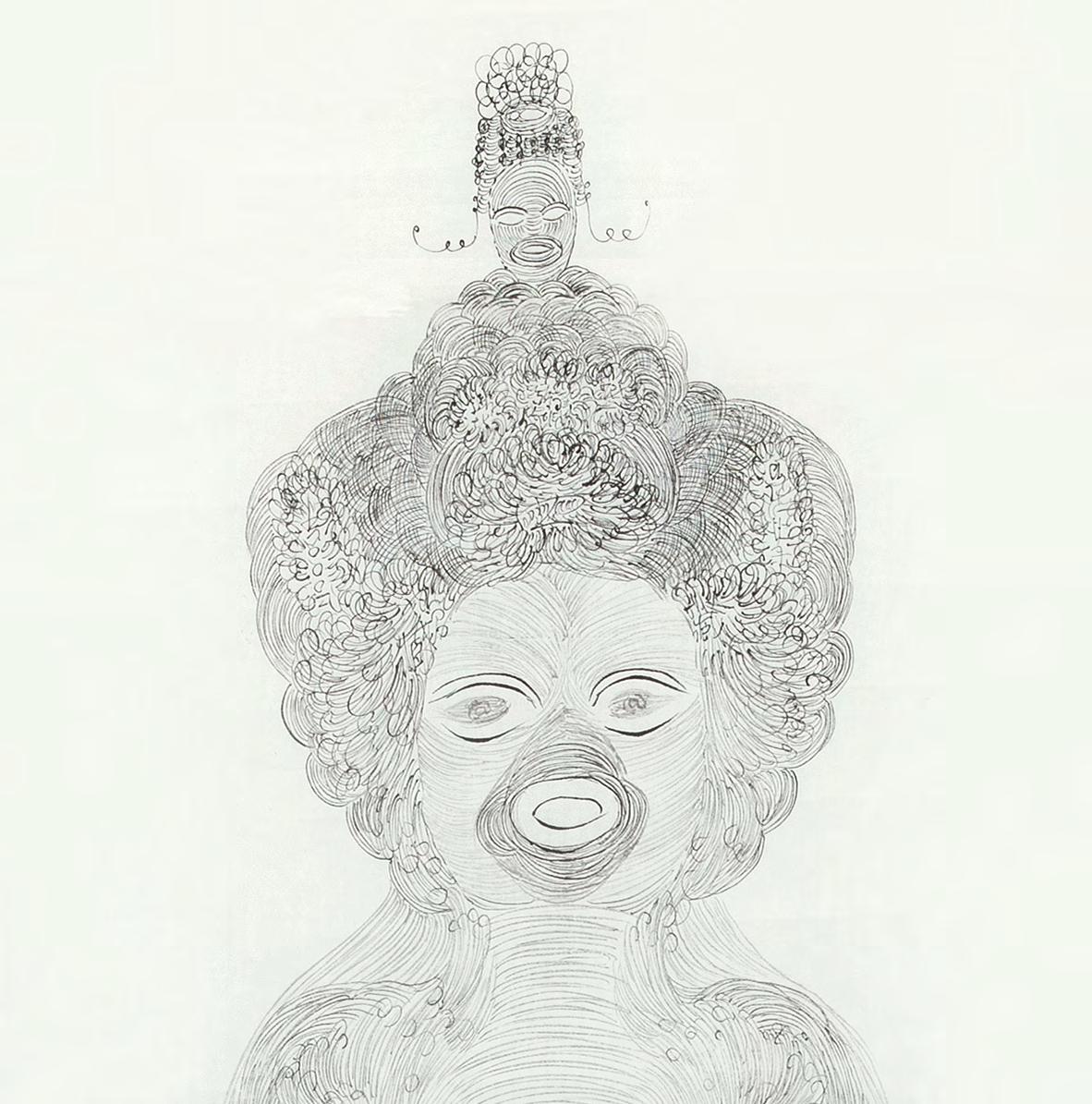

Guo Fengyi

Chine 1948 - 2009

En vivant sa spiritualité à travers les voies du QiGong, c'est à l’aube de ses 40 ans que Guo Fengyi se met à réinterpréter les croyances populaires chinoises dans des dessins réalisés à l’encre et au pinceau. Sur des rouleaux de papier de riz, pouvant atteindre les 10 m, se déploient des entités relevant tantôt du panthéon, tantôt du pandémonium, et qui semblent flotter dans un vide spatio-temporel. Technicienne dans une usine de caoutchouc, elle souffrait de terribles crises d’arthrite, qui l'a contrainte de cesser toute activité professionnelle à trente-neuf ans. Pour soulager ses crises, Guo s’initie au Qi-Gong, qui lui ouvre de nouvelles portes, notamment spirituelles.

Ces rouleaux hérétiques ont notamment été exposés lors de la 55e Biennale de Venise, sous le commissariat de Massimiliano Gioni.

Living her spirituality through the practice of QiGong, Guo Fengyi began, at the dawn of her forties, to reinterpret Chinese popular beliefs in ink and brush drawings. On rice paper scrolls that can reach up to 10 meters, entities emerge—sometimes drawn from the pantheon, sometimes from the pandemonium—seemingly floating in a spatio-temporal void.

A technician in a rubber factory, she suffered from severe arthritis, which forced her to stop working at the age of thirty-nine. To relieve her pain, Guo turned to Qi-Gong, which opened new doors for her, particularly on a spiritual level.

These unorthodox scrolls were notably exhibited at the 55th Venice Biennale, curated by Massimiliano Gioni.

Leonhard Fink

Autriche 1982 -

Leonhard Fink travaille à l’atelier de Gugging depuis 2001 où il dessine volontiers des femmes voluptueuses aux allures parfois guerrières, des vélos énormes, des monstres hybrides au nez crochu et des édifices saugrenus. Son trait est rapide et impulsif, puis il remplit ses formes de textures mixtes, de structures ornementales très riches, sujettes à de brusques altérations, auxquelles se mêlent des éléments organiques. Ses créations ne subissent aucune influence artistique extérieure ; il choisit seul ses sujets et dessine de manière spontanée. Il est capable de s’immerger si totalement dans le flux de sa créativité que le résultat peut paraître confus pour lui-même et pour son entourage. Mais cette impression d’un assemblage hasardeux de fragments pendant le processus de création aboutit presque chaque fois à une composition des plus harmonieuses.

Leonhard Fink has been working at the Gugging Art Studio since 2001, where he readily draws voluptuous women with sometimes warrior-like appearances, enormous bicycles, hybrid monsters with hooked noses, and whimsical buildings. His line is quick and impulsive, later filled with mixed textures and richly ornamented structures, often subject to sudden alterations and interwoven with organic elements. His creations are free from external artistic influence; he chooses his subjects independently and draws spontaneously. He can immerse himself so completely in the flow of his creativity that the result may seem chaotic both to himself and those around him. Yet this impression of a haphazard assembly of fragments during the creative process almost always culminates in a composition of remarkable harmony.

Alexandro Garcia

Uruguay 1970

Jardinier uruguayen, Alexandro García s’est mis à retranscrire ses visions éthérées à la suite d’une rencontre du 3e type dont il a fait l’expérience, enfant. Digne héritier du réalisme magique, il en dépasse cependant le cadre et nous parle d’un ailleurs offert à nos projections et à la colonisation d’une humanité nouvelle aux travers d’architectures habitées et saturées. Ses dessins d’un graphisme méticuleux mêlent cités fantastiques – comme en apesanteur ou sur le point de s’élancer dans l’infini sidéral – et ballets de constellations venues à leur rencontre. Il y est question d’un ailleurs offert à nos projections et à la colonisation d’une humanité nouvelle : « nous ne sommes pas seuls », a-t-il l'habitude de dire.

Uruguayan gardener Alexandro García began translating his ethereal visions following a childhood encounter of the third kind. A worthy heir to magical realism, he transcends its bounds, presenting a realm open to our projections and to the colonization of a new humanity through inhabited, saturated architectures. His meticulously rendered drawings combine fantastical cities—sometimes floating, sometimes poised to soar into the cosmic void—with ballets of constellations that come to meet them. His work constantly evokes an elsewhere open to our imagination and the emergence of a new humanity: “we are not alone,” he often says.

Pietro Ghizzardhi

Italie 1906-1986

Pietro Ghizzardi est l’un des artistes emblématiques de l’art brut italien. Né dans une famille de modestes paysans, il connut une vie difficile. Il perdit son père jeune, et dut vivre seul avec une mère à l'influence malsaine, et un frère qui se plaisait à ridiculiser et contrarier ses inspirations artistiques. Il n’a exercé que des métiers très modestes qui lui permettaient tout juste de subsister, balayeur des rues, domestique, ouvrier agricole. Ghizzardi commença a créer à trente-six ans, du dessin tout d’abord, puis dix ans plus tard, s’initia à la peinture. Trop pauvre pour acheter des toiles, il peignait sur du carton ondulé qu’il trouvait dans une usine voisine, et fabriquait lui-même ses couleurs à base de suie de cheminée, de plantes et de minéraux. Le portrait domine dans son œuvre, avec une obsession pour la femme, mère, épouse, qu’il peint d’un trait fiévreux ; les corps se contorsionnent, les sourires grimacent, les regards sont brûlants

Pietro Ghizzardi is one of the emblematic figures of Italian art brut. Born into a humble peasant family, he endured a difficult life. He lost his father at a young age and had to live with a mother who exerted a harmful influence on him, and a brother who took pleasure in ridiculing his artistic impulse. Ghizzardi held only menial jobs that barely allowed him to survive—street sweeper, domestic worker, farm laborer. He began creating at the age of thirty-six, starting with drawing, and ten years later turned to painting. Too poor to buy canvases, he painted on corrugated cardboard he found in a nearby factory, making his own paints from chimney soot, plants, and minerals. Portraiture dominates his work, with an obsession for women—mothers, wives—depicted with feverish strokes; bodies contort, smiles grimace, and gazes blaze with intensity.

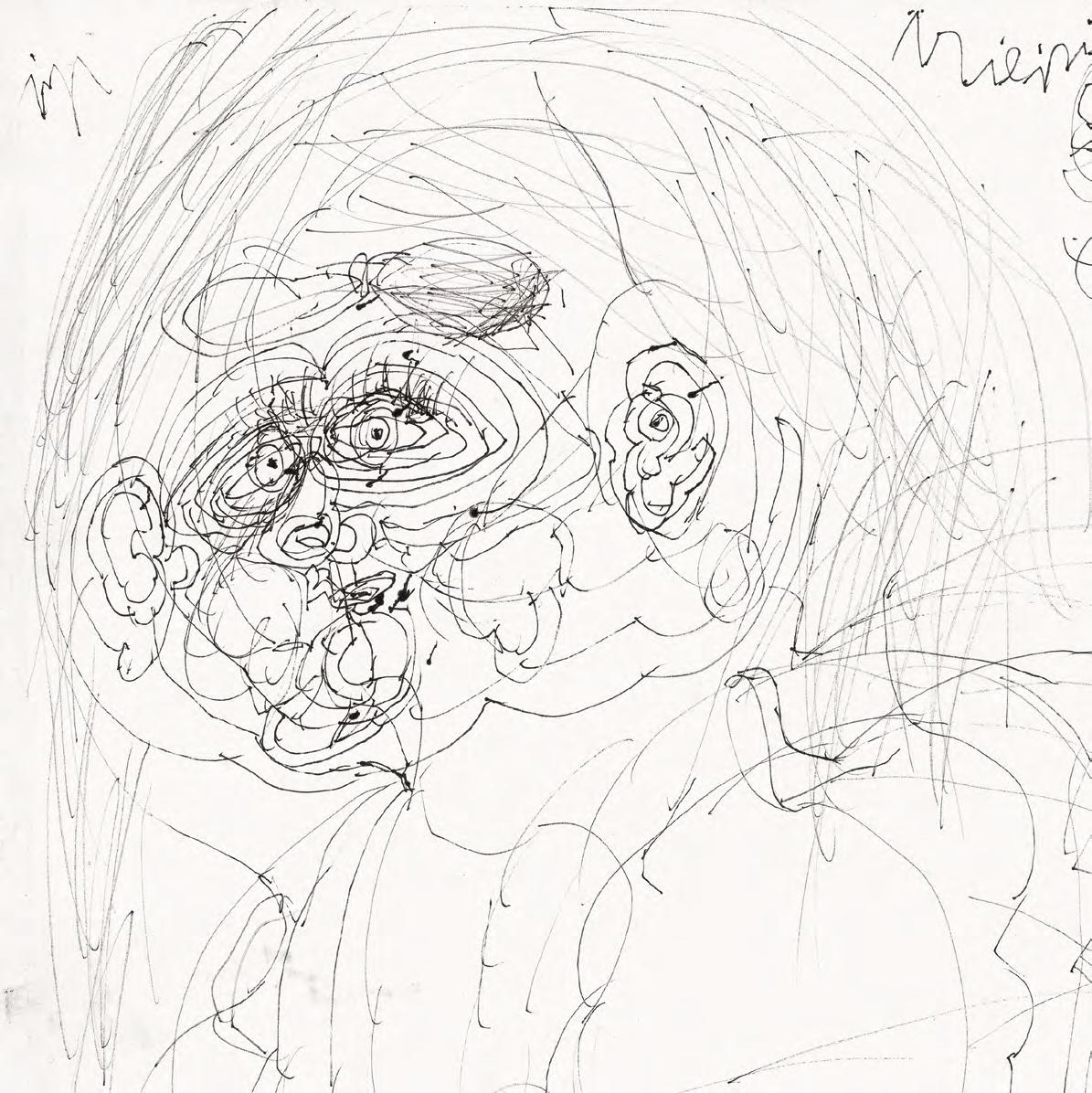

Ted Gordon

États-Unis 1924 -

Rejeté par sa mère, Ted Gordon est élevé par ses grands-parents d’origine lituanienne, qui le considèrent comme une réincarnation de son frère décédé pendant la Première Guerre mondiale. À quatorze ans, profondément marqué par le suicide de son père, il dessine alors des caricatures en son hommage. Après une brève incursion à l’université, il traverse le pays, gagnant sa vie dans des emplois divers. La rencontre avec sa future femme lui donne un point d’ancrage. En parallèle de son travail d’employé dans un hôpital, Ted Gordon mène une activité artistique intense. Ses dessins jusqu’alors réalisés sur de petits bouts de papier - caricatures ou griffonnages automatiques - évoluent vers des autoportraits, sur des formats sensiblement plus grands.

Ses l’œuvres font notamment partie du fonds du centre national d'art et de culture (Pompidou), Smithsonian American Art Museum. etc.

Rejected by his mother, Ted Gordon was raised by his Lithuanian-born grandparents, who considered him a reincarnation of their son who had died during the First World War. At the age of fourteen, deeply affected by his father’s suicide, he began drawing caricatures in his memory. After a brief stint at university, he traveled across the country, supporting himself through various jobs. Meeting his future wife eventually gave him a point of stability. Alongside his work as a hospital employee, Ted Gordon pursued an intense artistic practice. His drawings—at first made on small scraps of paper, as caricatures or automatic doodles—gradually evolved into self-portraits on much larger formats. His works are now part of several major collections, including the Centre Pompidou in Paris, theSmithsonian American Art Museum...

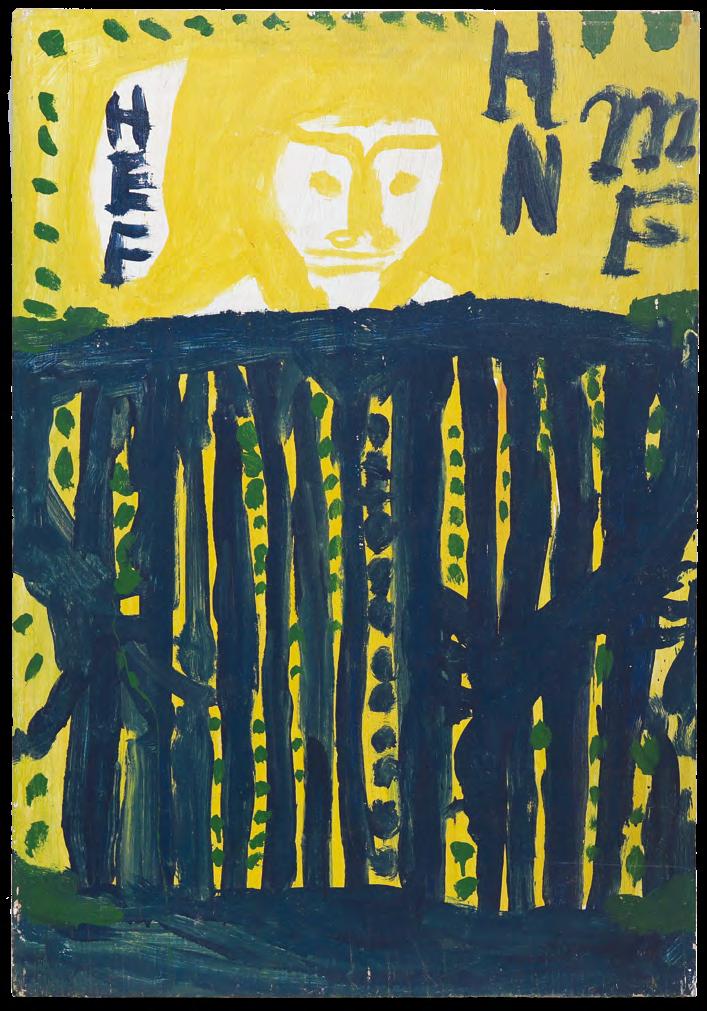

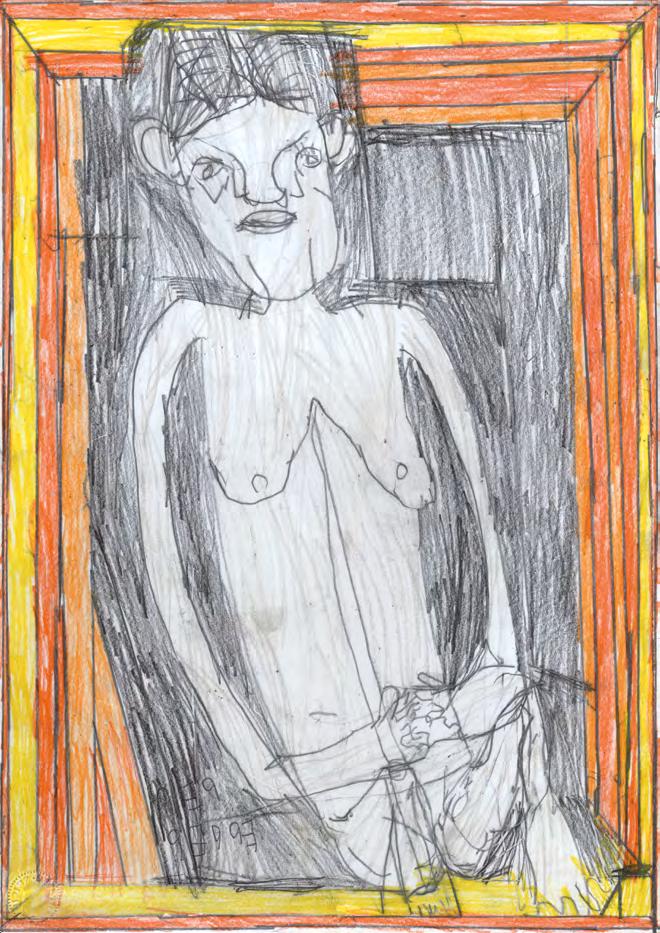

Johann Hauser

Tchécoslovaquie 1926 - 1996 Autriche

Johann Hauser est très tôt dirigé dans une école spécialisée dont il ne dépasse pas la seconde année. Considéré comme « faible d’esprit », il entre à 17 ans à l’hôpital psychiatrique de Mauer-Ohling pour être transféré, cinq ans plus tard, à Gugging. Là, le Dr Navratil l’encourage à dessiner. Puisant son inspiration dans les magazines illustrés, Johann malaxe l’image, la transfigure jusqu’à en extraire sa patte d’artiste on ne peut plus inimitable. Les femmes qu’il représente, agressives et dépouillées, ont leurs attributs sexuels outrageusement exhibés tandis que leurs poils et cheveux envahissent l’image. Les feuilles que Johann utilise portent la trace de la fougue créatrice qui l’anime : le papier est gaufré par le passage du crayon, relief qui, retraçant la genèse de l’œuvre, en redouble la puissance. Ses l’œuvres font notamment partie du fonds du centre national d'art et de culture (Pompidou).

Johann Hauser was directed at an early age to a special school, which he left after only two years. Considered “feeble-minded,” he entered the psychiatric hospital of Mauer-Öhling at the age of seventeen, and five years later was transferred to Gugging. There, Dr. Navratil encouraged him to draw. Drawing inspiration from illustrated magazines, he kneaded and transfigured the images until he extracted an utterly inimitable artistic mark. The women he depicts—aggressive and stripped bare—have their sexual attributes outrageously exposed, while hair and body hair invade the image. The sheets Johann used still bear the imprint of his fervent creative drive: the paper is embossed by the force of his pencil, a relief that retraces the genesis of the work and doubles its intensity. His works are held in several major collections, including that of the Centre Pompidou in Paris.

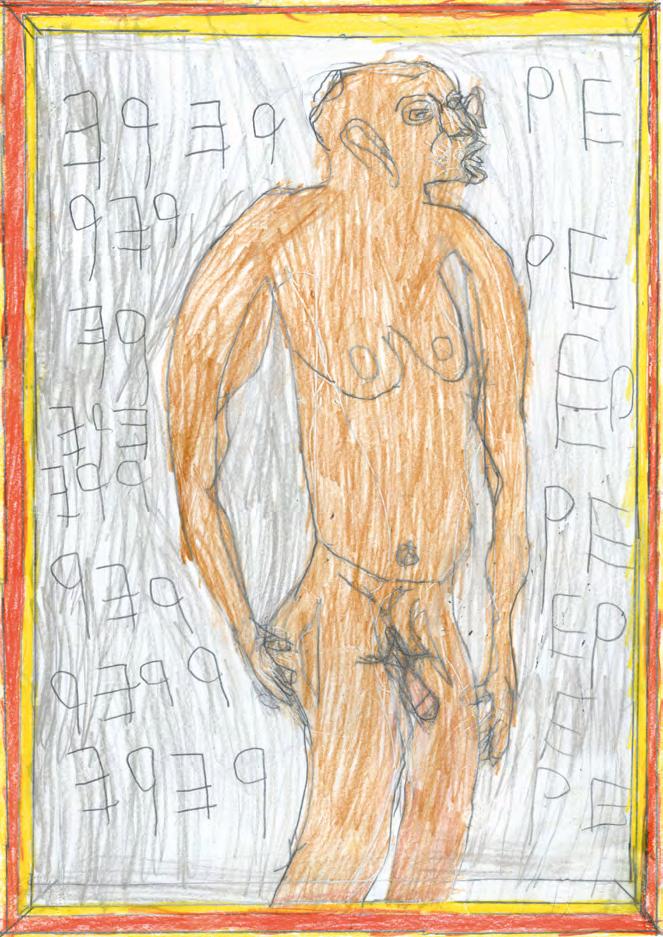

Josef Hofer

Autriche 1945

Pensionnaire depuis 1992 d’une institution autrichienne, Josef Hofer ne parle pas, il dessine. Inlassablement. Dans le miroir qu’il se tend et qu’il nous tend, les personnages tentent de prendre leur essor dans le carcan du cadre avec une grâce érotisée, indomptée. Ses productions - auxquelles Michel Thévoz a consacré plusieurs essais - mettent en images une dualité fondatrice entre le corps et la psyché.

Il est notamment présent dans le Musée national d’Art moderne (France), et dans des collections privées dont celles d'Antoine de Galbert et d’Arnulf Rainer (Autriche) qui le considère comme « l’un des plus grands artistes d’art brut contemporains ».

A resident of an Austrian institution since 1992, Josef Hofer does not speak—he draws. Tirelessly.

In the mirror he holds up to himself and to us, his figures strive to break free from the confines of the frame with a raw, erotic grace. His works—on which Michel Thévoz has written extensively—visually express a fundamental duality between the body and the psyche.

Hofer's art is featured in the Musée National d’Art Moderne (France) and in private collections, including those of Antoine de Galbert and Arnulf Rainer (Austria), who considers him “one of the greatest contemporary art brut artists.”

Josef Hofer

Tomasz Machciński

Pologne 1942-2022

Orphelin de guerre, Tomasz Machciński a grandi en croyant être le fils d'une actrice américaine. Dix ans avant Cindy Sherman, cet ouvrier s’est lancé dans une quête d’identité effrénée, à travers plus de 22 000 autoportraits incarnant une multitude de figures – stars, icônes pop, personnages historiques, durant 50 ans de sa vie. Refusant artifices et maquillages, il intègre dans son travail les marques du temps et développe ses clichés dans sa salle de bain avant de travailler la couleur avec un appareil photo numérique acquis au début des années 2000.

Découvert récemment, ce grand œuvre a été acclamé aux Rencontres d’Arles, à Paris Photo, au Musée d’art moderne de Varsovie et à l’Independent Art Fair, à New York.

A war orphan, Tomasz Machciński grew up believing he was the son of an American actress. Ten years before Cindy Sherman, this factory worker embarked on a relentless quest for identity through more than 22,000 self-portraits embodying a multitude of figures—stars, pop icons, historical characters—over the span of fifty years. Rejecting artifice and makeup, he incorporated the marks of time into his work, developing his prints in his bathroom before moving to color with a digital camera acquired in the early 2000s.

Recently rediscovered, this monumental body of work has been acclaimed at the Rencontres d’Arles, Paris Photo, the Museum of Modern Art in Warsaw, and the Independent Art Fair in New York.

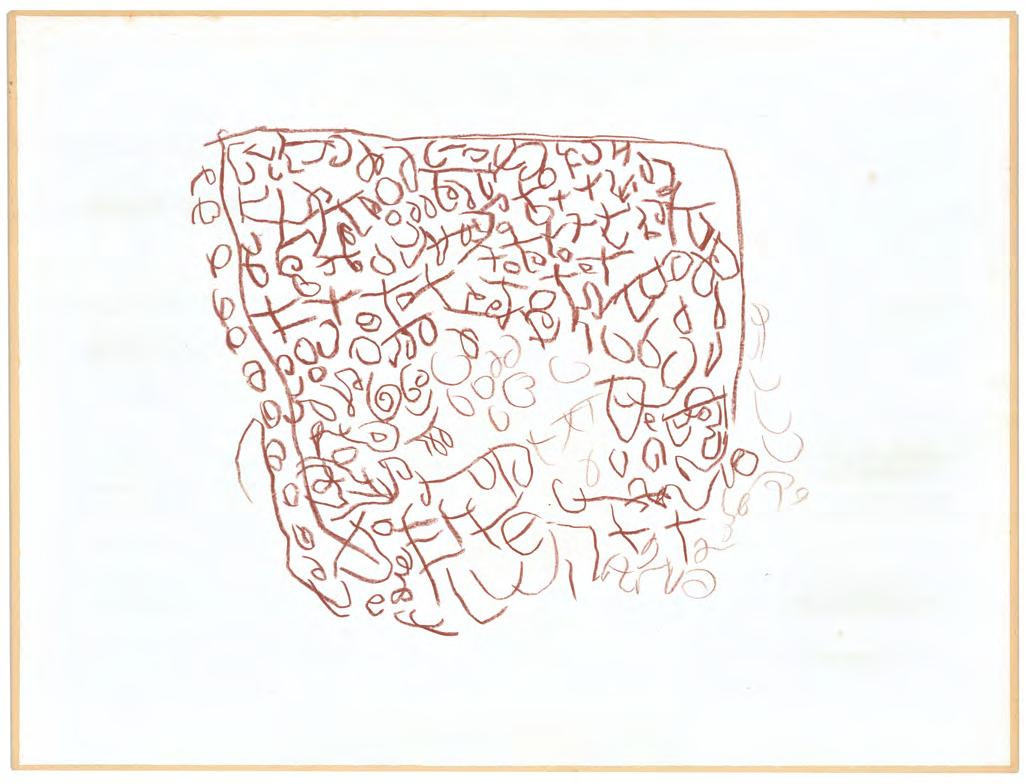

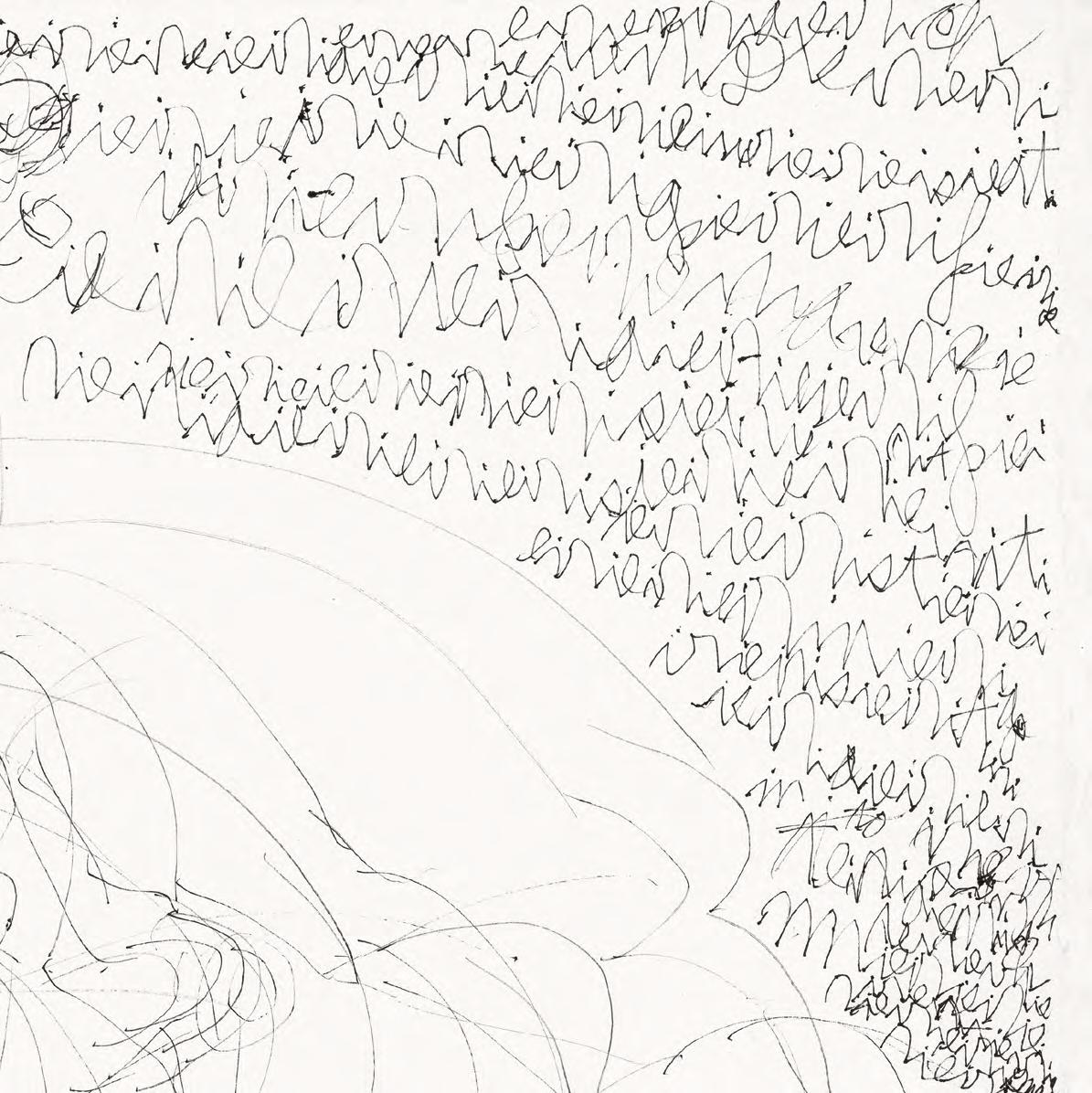

Dwight Mackintosh États-Unis 1906-1999

Mackintosh commence à créer à 72 ans, après avoir passé 56 années en institutions psychiatriques. Il produit alors une multitude de dessins caractérisés par l’omniprésence d’écritures inintelligibles qui semblent couler sur la page.

Ses sujets de prédilection oscillent entre personnages masculins, bus, trains, anges et animaux fantastiques. Les lignes des contours sont souvent redoublées – peut-être juste pour le plaisir du geste, ou manière de s’affirmer, en tant qu’artiste.

Son œuvre fait partie des collections permanentes de la collection de l’art brut à Lausanne - qui lui a déjà consacré une retrospective-, du centre Pompidou, de l’American Folk Art Museum à New York ou du Madmusée de Liège.

Mackintosh began to create at the end of his life, after spending 56 years in psychiatric institutions. At the age of 72 he produced a multitude of drawings, paintings, prints and ceramics. His work is characterised by the omnipresence of unintelligible writing that seems to flow across the page.

His favourite subjects oscillate between male characters, buses, trains, angels and fantastic animals. The lines of the contours are often redoubled - perhaps just for the pleasure of the gesture, or as a way of asserting himself as an artist.

His work is part of the permanent collections of the Collection de l'Art Brut in Lausanne - which has devoted a retrospective to him -, of the Centre Pompidou, of the American Folk Art Museum in New York and of the Madmusée in Liège.

Edmund Monsiel Pologne 1897-1962

Edmund Monsiel quitte l'école sans diplôme et ouvre une échoppe dans un village que les Allemands lui confisquent en 1942. Il se réfugie chez son frère à Wozuczyn, petite ville de la province de Lublin persuadé que les nazis le recherchent et reste caché dans le grenier pendant 20 ans, jusqu'à sa mort. En 1943, alors que la guerre bat son plein, il commence à dessiner.