Postmoderne

Christiana S. G. VIEIRA

Macunaíma Postmoderne realisé par Christiana S. G. VIEIRA

M2 Master Arts

Exposition et Production des œuvres d’art contemporain dans le cadre du séminaire Arts et sciences sociales sous la direction du Prof. Raphaël Gomerieux à l’Université de Lille - 2024

Introduction

Le modernisme brésilien a marqué le renouveau culturel du pays. Comme c’est souvent le cas dans les pays colonisés, la scène culturelle brésilienne, jusqu’au début du XXe siècle, restait largement sous l’emprise du cadre européen, reproduisant ses références. Même l’enseignement des arts dans les académies suivait le modèle européen, puisque la mission artistique française1 a été la première institution artistique académique formel établie dans le pays, en 1816. Ainsi, de manière presque naturelle, l’art brésilien reflétait les échos de ce qui provenait du vieux continent, s’attachant presque entièrement à son influence. Ces processus d’assimilation culturelle dans les pays colonisés, représentés ici par l’Anthropophagie brésilienne, soulèvent des questions sur les récits produits lorsqu’on raconte leur histoire. Ainsi, en analysant les mouvements artistiques et les artistes des pays colonisés, comment éviter de les réduire à de simples échos d’une culture impérialiste tout en prenant en compte leur individualité et leur complexité culturelle ? En partant du mouvement moderne brésilien, caractérisé par une certaine cohérence productive, cet article propose une analyse de l’architecture postmoderne du pays, souvent résumée dans les manuels scolaires comme l’antithèse du premier et dépourvue de cohésion productive. Ce travail utilise l’allégorie de l’un des personnages les plus symboliques du modernisme brésilien, Macunaíma, pour imaginer ce que pourrait être un personnage symbole du postmodernisme brésilien, et propose des interrogations en lien avec l’analyse de ce mouvement par l’histoire.

1 Veuillez cliquer ici pour savoir plus : https://encurtador.com.br/6q9Oa, consulté le 18 novembre 2024.

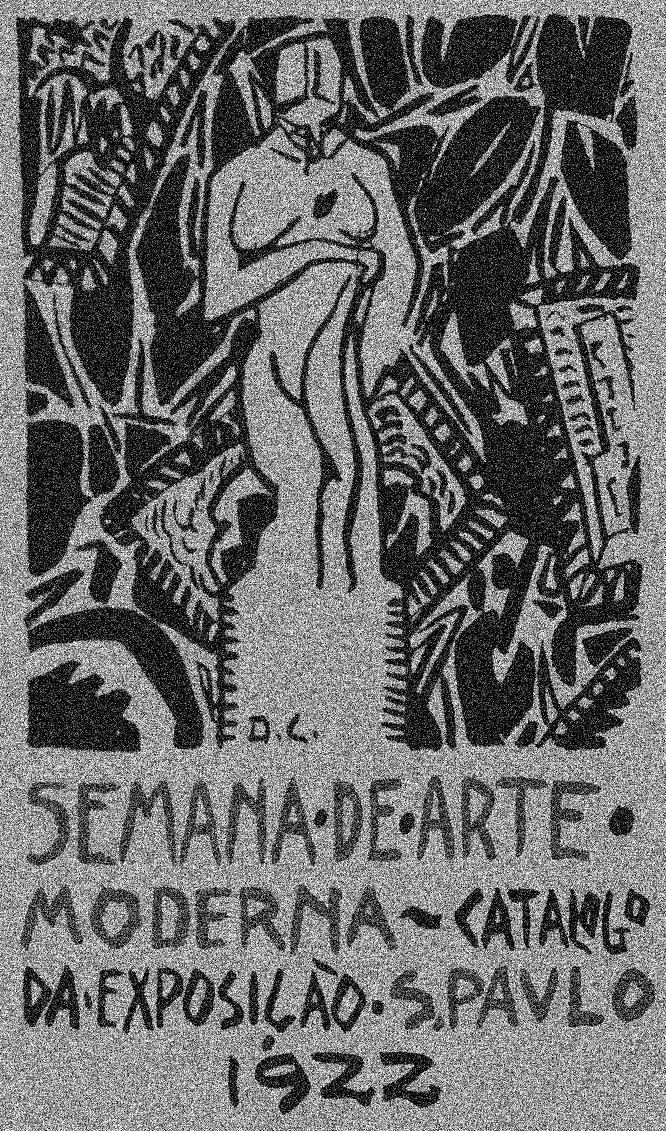

La Semaine de l’Art Moderne de 1922 transforme les perspectives créatives du pays : elle marque une quête de l’identité brésilienne visant à affranchir la culture nationale. C’est ce qu’Oswald de Andrade défend dans son manifeste culturel emblématique de l’époque. Le manifeste Anthropophage ne propose pas d’ignorer les autres productions culturelles, mais de les réinterpréter à la manière brésilienne. « Essayer pour les Brésiliens de rejeter la culture occidentale, ou se refuser à elle, serait, de ce fait, illusoire : la question n’est donc pas celle de la coexistence entre deux cultures, mais celle d’une lutte entre cultures, chacune cherchant à dévorer l’autre » (SILVA, 2009, p. 30). Cet événement va transformer la production culturelle du pays, en se répercutant sur toutes les formes d’art, y compris l’architecture. « C’est dans le contexte de ces débats autour de la brésilianité qu’un certain visage anthropophagique du monde apparaît comme une métaphore théorique absolue, souvent reprise et actualisée tout au long du XX° siècle » (LAVELLE, 2020, p. 15).

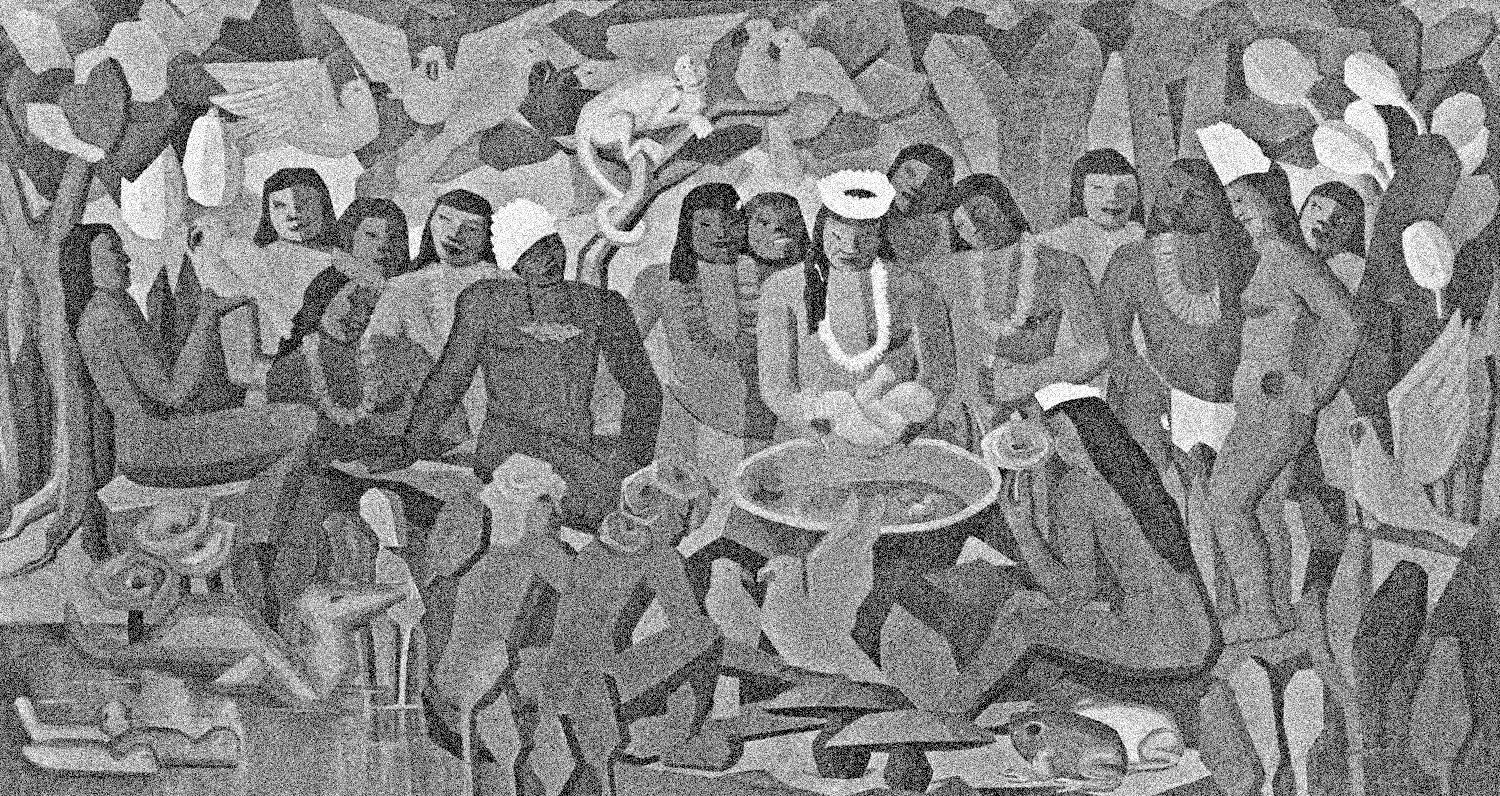

Le personnage emblématique de cette période moderniste brésilienne est Macunaíma, protagoniste du roman éponyme publié par Mário de Andrade, qui incarne la diversité culturelle du pays. Le personnage central de cet ouvrage emblématique du modernisme brésilien, inspiré des recherches de son auteur sur les mythes et légendes du folklore indigène, est un anti-héros en perpétuelle transformation. Tantôt indigène, tantôt afro-descendant ou européen blanc, il incarne une multiplicité d’identités. À la fois homme et femme, enfant de la nature sauvage et admirateur de la modernité urbaine et chaotique, il est une métaphore carnavalesque et ludique de l’inconscient collectif brésilien et de son essence métisse. « Métaphore carnavalesque et ludique de l’inconscient collectif brésilien et de sa nature métisse, dépourvu de préjugé et de morale, Macunaíma réunit en soi toutes les qualités et les défauts de l’être humain »1 . Tout comme le Brésil, divers en raison du métissage colonial et des vagues migratoires européennes sur son territoire, Macunaíma est la synthèse de cette multiculturalité et de ses contradictions.

1 Cartel de l’œuvre Baptême de Macunaíma (1956) présent sur l’exposition Tarsila do Amaral : Peindre le Brésil Moderne actuellement au Musée du Luxembourg.

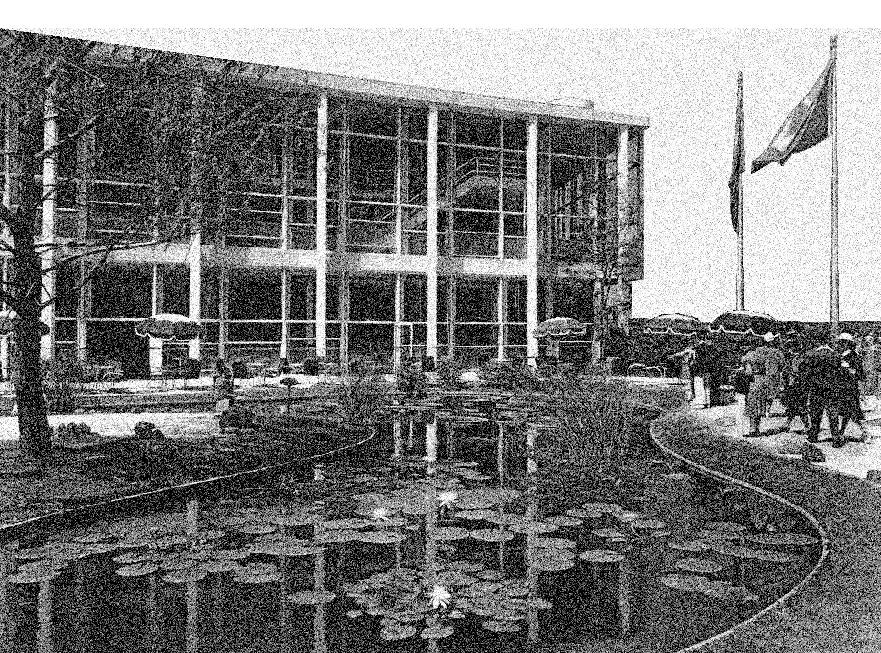

Tout comme Macunaíma, l’architecture moderniste brésilienne intègre de manière analogique l’anthropophagisme : influencés par le modernisme qui se développait principalement en Europe et aux États-Unis, les architectes brésiliens cherchent eux aussi à uniformiser les projets au profit d’une simplification constructive. Avec cette standardisation vient la déconnexion avec le site du projet, générant le célèbre style international, qui a entraîné une standardisation architecturale mondiale au service de l’industrie de la construction. Indépendamment de toutes ses indéniables qualités qui lui ont assuré une reconnaissance internationale, l’architecture moderne brésilienne, à l’instar d’autres manifestations culturelles, n’a pas échappé, comme il en devait être, aux limites de la « modernisation conservatrice »1. Avec Oscar Niemeyer et Lucio Costa, les projets atteignent une échelle d’expérimentation qui sera reconnue mondialement pour la première fois grâce au pavillon brésilien de l’Exposition universelle de New York en 19392 . Des éléments qui seront par la suite considérés comme classiques de cette architecture se manifestent déjà dans le projet : l’élévation par rapport au sol, les moucharabiehs aux fenêtres, et la principale distinction du modernisme brésilien par rapport aux autres – la courbe. Ainsi, en cohérence avec le contexte mondial, l’architecture brésilienne a également privilégié cette standardisation, mais a simultanément intégré certaines caractéristiques qui la différencient du reste.

Pour certains artistes, architectes et créatifs des années 60 et 70, l’identité promue par les modernistes reposait sur une reproduction conceptuelle, ne retenant que des aspects positifs et parfois caricaturaux, imposant des clichés à une culture qu’ils considéraient comme bien plus riche et diverse. « Car, dans la perspective de cette métaphore, l’identité ne repose pas sur la recollection d’un ensemble de contenus positifs, mais sur une fonction complexe de reprise, d’assimilation et de transformation trouvant son expression

1 MARQUES, Sônia. Arquitetura brasileira, uma Pós-Modernidade mais do que contraditória. In : RUA: Revista de Urbanismo e Arquitetura. Salvador : UFBA, 2008. Traduction libre par VIEIRA, Christiana S. G.

2 Veuillez cliquer ici pour savoir plus : https://www.archdaily.com.br/ br/615845/classicos-da-arquitetura-pavilhao-de-nova-york-1939-lucio-costa-e-oscar-niemeyer, consulté le 18 novembre 2024.

dans l’image de la digestion, qui apparaît déjà dans le manifeste de 1924 » (LAVELLE, 2020, p. 17). Cette critique en réaction à cette standardisation a conduit certains architectes de la seconde moitié du XXe siècle à se consacrer à la création de projets architecturaux qui privilégient leur individualité et la connexion avec le contexte dans lequel ils sont insérés. Cette réappropriation du lieu comme élément déterminant pour un projet est le grand principe de l’architecture brésilienne de cette période : chaque contexte possède des spécificités et, par conséquent, des réponses architecturales distinctes. La contextualisation du bâtiment est donc le mantra des architectes de cette période, et leurs œuvres seront, par conséquent, très variées les unes des autres. Si l’on reprend l’analogie de Macunaíma dans le modernisme, qui, par sa contradiction et sa complexité, représentes-en un seul personnage la diversité brésilienne – dans la période moderne, quelque peu caricaturée et uniformisée – quel serait le Macunaíma postmoderne ?

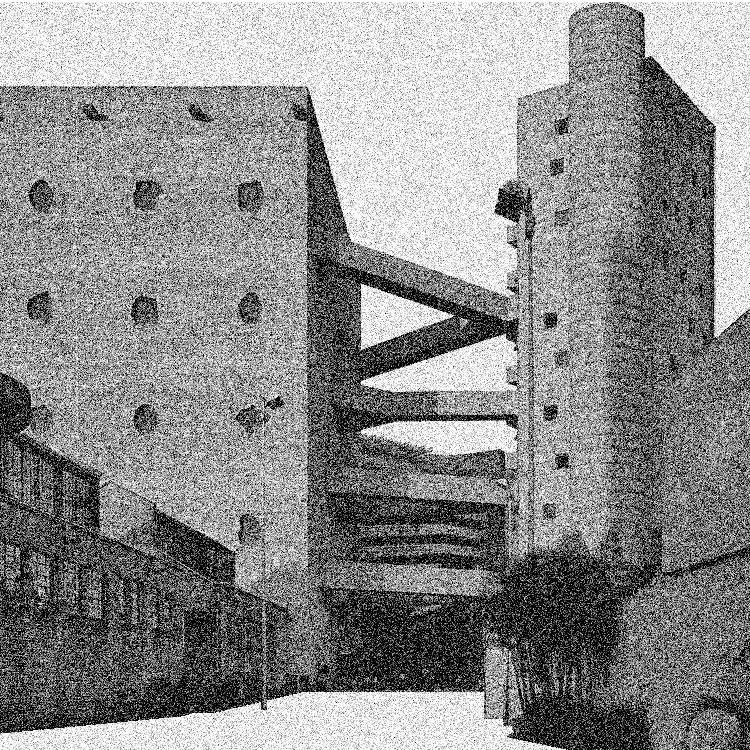

Le Sesc, Serviço Social do Comércio (« Service Social du Commerce »), est une confédération d’entreprises créée en 1946, ayant pour objectif de collaborer avec le contexte social à travers des actions bénéficiant à la classe ouvrière. Cette organisation fonctionne comme un club, centre social et centre culturel ouvert à la population, et propose également des cours professionnels, artistiques et sportifs. Chaque unité Sesc se trouve dans un bâtiment différent, certains déjà construits et rénovés pour accueillir les activités, d’autres construits de zéro. En 1967, lorsque le Sesc comptait déjà quelques unités à travers le pays, une succursale a été inaugurée, marquant le début du format connu aujourd’hui. Le Centre Sportif et Culturel Carlos de Souza Nazareth, maintenant appelé Sesc Consolação, situé Rua Dr. Vila Nova, fut établi. L’espace a été construit pour accueillir l’institution et comprenait des cafés, des terrains de sport polyvalents, des espaces dédiés aux activités culturelles, une piscine, ainsi que le renommé et historique Théâtre Anchieta1.

1 Veuillez cliquer ici pour savoir plus : https://jornalpredio3.com/2023/08/01/ sesc-consolacao-uma-ode-a-cultura/, , consulté le 18 novembre 2024.

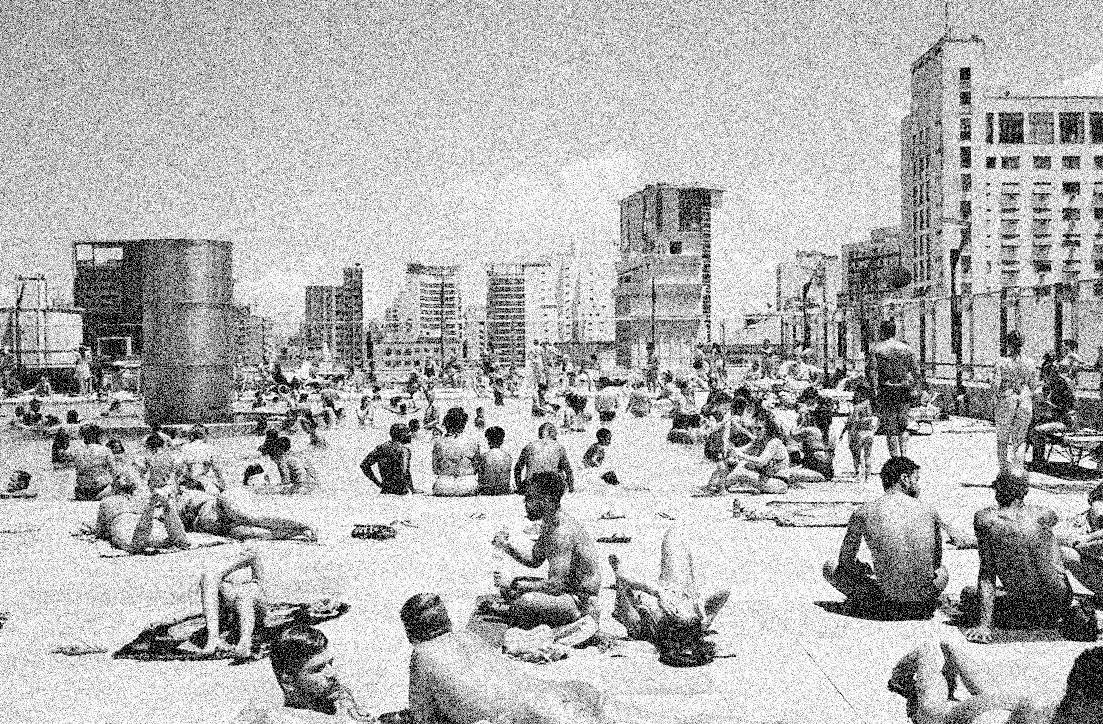

Ces centres d’activités sont de véritables institutions brésiliennes, fréquentées par une grande partie de la population. Un bâtiment polyvalent qui regroupe en un seul espace divers usages, tels qu’un restaurant, des salles de sport, des espaces pour des cours de formation professionnelle et des lieux de loisirs. Le Sesc, par conséquent, s’inscrit dans la ville à la manière des bâtiments multifonctionnels de Rem Koolhaas et de son allégorie dans The City of the Captive Globe1 (« La Ville du Globe Captif »), reflétant en son sein une dynamique très proche de celles des grands centres urbains, orchestrant les diverses sphères de la vie humaine. Ainsi, les bâtiments abritant les Sesc s’intègrent de différentes manières dans la ville tout en conservant simultanément à l’intérieur une partie du contexte dans lequel ils ont été implantés. Chaque Sesc répond différemment aux besoins et à la situation économique locale, et de cette manière, on peut affirmer qu’ils agissent comme des symboles d’une volonté et d’une réalité locale. En comparant ces bâtiments, on peut observer des projets allant des intérieurs simples jusqu’aux grands exemples architecturaux, comme le Sesc Pompéia de Lina Bo Bardi, symbole de l’architecture postmoderne brésilienne. Le Sesc, par conséquent, incarne cette variété et complexité brésiliennes, mantra postmoderne qui, volontairement ou non, met en lumière les contradictions et la pluralité productive de la période de l’architecture postmoderne au Brésil.

Ainsi, il est possible de qualifier les Sesc de Macunaíma Postmoderne, en tant qu’incarnation de l’esprit de cette époque qui a cherché à être en communion avec le contexte urbain. Ces bâtiments abritent la pluralité et les contradictions du peuple brésilien dans l’espace urbain et se présentent comme une petite représentation de la ville en elle-même. De la même manière que Macunaíma est considéré comme le symbole ultime de cette tentative de formulation nationale selon les modèles de la semaine d’art moderne, les bâtiments qui abritent les équipements Sesc peuvent être considérés comme la synthèse de cette quête de l’individualité en dehors des standards formels préétablis.

1 KOOLHAAS, Rem. Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan. The Monacelli Press, LLC, 2014.

Bibliographie

D’ANGELO, Martha. Le modernisme dans la critique de Mario Pedrosa. In : DUARTE, Rodrigo ; HUSSAK, Pedro et LAGEIRA, Jacinto. Modernismes et anthropophagies : connexions artistiques et esthétiques Brésil-Europe. Paris : éd. Mimésis, 2020.

HUSSAK, PEDRO ; PÉRET Benjamin. Le mythe comme poème, le rite comme jeu. In : DUARTE, Rodrigo ; HUSSAK, Pedro et LAGEIRA, Jacinto. Modernismes et anthropophagie : connexions artistiques et esthétiques Brésil-Europe. Paris : éd. Mimésis, 2020.

LAVELLE, Patrícia. Visages du monde : Métaphore et culture chez Montaigne, Hans Blumenberg et Oswald de Andrade. In : DUARTE, Rodrigo ; HUSSAK, Pedro et LAGEIRA, Jacinto. Modernismes et anthropophagie : connexions artistiques et esthétiques Brésil-Europe. Paris : éd. Mimésis, 2020.

KOOLHAAS, Rem. Delirious New York: a retroactive manifesto for Manhattan. The Monacelli Press, LLC, 2014.

MARQUES, Sônia. Arquitetura brasileira, uma Pós-Modernidade mais do que contraditória. In : RUA: Revista de Urbanismo e Arquitetura. Salvador : UFBA, 2008.

SILVA, Joseane Lucia. L’anthropophagisme dans l’identité culturelle brésilienne. Paris : L’Harmattan, 2009.