17 minute read

CONFORMACIÓN DE LOS BARRIOS: SIGLO XIX Y MEDIADOS DEL XX

Se señala que Itagüí no se acomodó al procedimiento sugerido para fundar ciudades, villas, parroquias y pueblos. Su conformación urbana que data de los primeros decenios del siglo XIX se dio como hecho consumado, aun cuando el territorio llevaba por los menos dos siglos de ocupación y poblamiento. La erección de la parroquia y su planimetría tuvo características de devastación (Hoyos y Molina, 1994:289).

A diferencia de Medellín, Itagüí no tuvo una élite local que se preocupara por su desarrollo. Para comienzos del siglo XIX Itagüí y en general la zona sur, presentaba un aspecto muy rural, no muy lejano al de los primeros siglos de su formación. Aún era el lugar preferido por los “ricos” de Medellín para tener sus fincas de recreo como La Navarra, La Tulia, Camparola, Monteverde con algunos de sembrados plataneras, cañaduzales, yuca, frijoles y ganados.

Advertisement

La población mayoritariamente campesina, tenía precarias condiciones educativas y de salud pública. Itagüí contaba con escasos centros educativos, mínimas actividades para el espíritu, una atmósfera moral y existencial sesgadas y provincianas. Para los gobiernos locales, la educación y la cultura no fueron pilares de sus políticas. La intervención de la municipalidad en el ornato, higiene y adecuación de puentes y vías locales no fueron muy notoria, su actividad estaba limitada a la reglamentación de estos asuntos y a su sanción.

Después de 1820, se comenzó a configurar la plaza pública a partir de los aposentos, trapiches, hatos, estancias y casas o ranchos pajizos, que en conjunto conformaron parte de la traza urbana del partido y luego parroquia de Itagüí durante el siglo XIX. En los años de 1850, ya se notaban ciertos asentamientos poblacionales, conocidos como partidos: El Guayabal, La Salada, Prado y Rincón Santo, y en el centro se habían conformado varias manzanas que daban la apariencia de un casco urbano definido. En el año de 1883 Itagüí aparecía con una población de 6.448 habitantes, siendo la tercera más poblada del valle de Aburrá después de Medellín y Envigado. La población iba en crecimiento, producto de migraciones desde otras regiones del departamento19 atraídas por las posibilidades laborales que el municipio ofrecía paulatinamente; igualmente llegaron pobladores provenientes de zonas rurales desplazados por condiciones políticas de conflicto que desde el siglo XIX afectaba la vida campesina en el país (Hoyos y Molina, 1994:67).

Lugares como El Rincón, Puente Tarro, San Isidro, el Matadero, y el sector de la Calle Negra se caracterizaron por asentamientos de población negra enraizados en la tradición africana, con una alta valoración de la fiesta. A estos se suman otros sectores de población también inmigrantes, oriundos predominantemente del suroeste antioqueño, quienes por su raigambre minera y arriera tienen especial valoración por los instrumentos de cuerda y el género coplero, con una habilidad considerable de expresión que da nacimiento a cierta picaresca criolla (Rodríguez).

19. Todas las migraciones tuvieron en común el desplazamiento de un crecido número de pobladores desposeídos, la formación de la amplia capa de pequeños y medianos propietarios, la apropiación de recursos naturales, la consolidación de pueblos como centros de intercambio y lugar desde donde se orientó la ocupación de nuevos territorios (Valencia, 2017: 29)

Clímaco Agudelo habitante de Itagüí que escribió Semblanzas de mi pueblo (2001) describe las casas cerca del parque, así:

Una que otra casa salpicaba el paisaje y sólo en torno a la plaza. Estas casas de la gente del centro eran más cómodas, casi todas de tapias, armazón de madera y teja de barro. El piso casi siempre era de ladrillo cocido, las cocinas eran amplias con fogón de reverbero y chimenea. Si no tenían agua propia, sí traída de algún aljibe, al menos sí tenía letrina para sus necesidades fisiológicas. En cambio, los que vivían en los barrios, tenían más dificultades, sus casas casi todas estaban construidas de bahareque y techo de paja. Ya por los años de 1920 empezó la revolución de la tapia y fue cuando los vetustos bahareques, fueron cambiándolos por tapia y los techos de paja, por madera y teja de barro.

Las tradicionales casas del centro de Itagüí. Fotografía Carlos Zapata

Los barrios más cercanos al centro de la ciudad eran El Tablazo y Rincón Santo, pero El Tablazo tenía difícil acceso a la parte central porque se interponía la quebrada Doña María con sus crecientes en época de invierno, pero Rincón Santo, además de quedar cerca, tenía puente lo que aprovechaban los habitantes para estar más vinculados al centro de la población. Además, sus actividades eran variadas porque de este barrio salieron los sainetes, los sayones que eran aquellos hombres que cargaban los pasos en la Sema-

na Santa, vestidos con una túnica negra y un gorro de pico; También estaban los artesanos como sastres, peluqueros, carpinteros, albañiles, areneros y tapiadores. Los barrios de la periferia, que hoy constituyen la zona suburbana del municipio de Itagüí, se remontan a las primeras décadas de los Siglo XIX y XX. Existían El Pedregal, El Rosario20, Los Gómez, La Calabacera, la Loma los Zuleta y El Tablazo y lo que hoy es conoEl puente de madera de Rincón Santo en Itagüí 1890. Fotografía: Luis Mejía cido como barrio El Progreso; Los Gómez y El Ajizal21 para los años de1850. Son los poblados de mayor antigüedad en la zona y, por ende, en el municipio (CISH, 1998). En la parte plana existían caseríos pequeños como Los Polveros, Yarumito, La Ferrería, la Calle de Prado, la Calle Arriba, Calle Negra, San Isidro, Callejón de los Muñoz y Guayabal hasta La Raya.

Con respecto a cuál era la situación del parque a comienzos del siglo XX señala Clímaco Agudelo (2001):

20. Era el más populoso de Itagüí y tenía unas 32 viviendas de las mismas condiciones de los otros barrios y había más diversidad de apellidos. 21. Los barrios/veredas de esta zona, asociados siempre con el Pico Manzanillo, fueron adoptando sus nominaciones particulares que les han conferido vida propia: El Pedregal por ejemplo, debe su nombre a los afloramientos rocosos predominantes en la vereda; Los Gómez y la Loma los Zuleta, corresponden a los apellidos de las familias más tradicionales que los componen desde sus orígenes; El Ajizal, recibe este nombre por la existencia de sembrados de ají pajarito en una de las fincas situadas en la parte alta y, La María, lleva el nombre de la finca que dio origen a la vereda (CISH, 1998:81).

La plaza de Itagüí, era desierta, las calles que la circundaban eran estrechas y empedradas, los pocos andenes de las casas eran en ladrillo cocido, unos cuantos árboles silvestres eran el único adorno de la plaza, no había en el parque andenes y callejuelas en cemento, ni en asfalto y menos adoquinadas; se destacaban sí cinco maravillosas Ceibas, una en cada esquina y otra frente a la casa cural contigua a la iglesia.

Las ceibas comenzaron a dejar de existir a partir de 1947 por enfermedad o perjuicios que estaban causando a las personas o a las viviendas situadas a su alrededor, en el año 2001 cayó la última ceiba por estar en la mitad de la vía pública y para la remodelación del parque.

Testigo mudo de muchos acontecimientos, las ceibas, a cuya sombra descansaban los viajeros y gente del pueblo que acudían a las fiestas religiosas, patrias u otros eventos que con frecuencia se celebraban. Allí era el lugar donde armaban tarimas para manifestaciones políticas, se exhibía propaganda de algunas empresas y también se utilizaba para el altar de San

Isidro. Bajo su sombra se veían en las tardes, vendedores específicos, culebreros, negociantes de relojes y otras baratijas que traían rebuscadores, para poder sobrevivir (Agudelo, 2001:22). Los pequeños caseríos diseminados en la extensión tenían su nombre o toponimia, con sus características particulares que confería un sentido de identidad y vida propia: Prado, Guayabal, Rincón Santo, Pedregal, Tablazo, Barrio Centro, Calle Negra, Polveros, Bajío y Ferrería. Para comienzos del siglo XX una preocupación de las autoridades eclesiásticas consistió en darle al distrito de Itagüí calidad religiosa cambiando ´los rústicos´ nombres de ciertos barrios importantes por otros que ofrecieran honor a su ´augusta protectora´, de tal manera que: Rincón Santo cambió por El Rosario, Los Polveros por San José; los Potreros, La Estación; Rincón

de doña María, Santa Gertrudis; Prado, San Antonio; Calle Negra22, por Santa Catalina (A. H. de I. Acuerdos libros 1903-1919. 1912).

´Para 1942, ´calle negra´, hoy Santa Catalina, era un lugar misterioso, guarida de brujas, duendes e infinidad de seres imaginarios. Se decía que allí tenía el demonio su residencia, como también el ´Sombrerón´ y la ´Patasola´. De noche las brujas convertidas en ´bolas de candela´ dizque salían de aquel paraje´ y se dirigían comúnmente hacia el Rincón Santo o hacia Palenque, lugares de orgías donde se vertían torrentes el ´tapetusa´ y donde los festivales dejaban uno o dos muertos. ´ Las mujeres de Calle Negra amaban con ímpetu, se divertían bailando los bambucos y las ´vueltas´. Calle Negra no era como hoy, una vía amplia, con cercas arregladas, sino cubierta de charcas y cercos de piñuela´ (Testimonio de Simón Pedro en: Asociación de ex-alumnos, 1986:75).

La transformación de Santa Catalina, ha sido producto del proceso de poblamiento y ocupación del territorio y de su urbanización creciente. Con el transcurso del tiempo, algunos pobladores empezaron a emplearse como conductores, negociantes o comenzaron a hacer parte de la Cervecería. Para 1983 se construyó la urbanización Samaria, en 1987, la de La Finca y los Robles del Sur (Valencia, 1998:42).

22. Sobre Calle Negra también dicen que ´Recibió este nombre por el hollín o carbonilla que dejaba el tren cuando los habitantes para evitar el pantano la regaban en sus calles. Las leyendas cuentan que la habitaban unas negras muy bonitas amantes de todos los hombres ´ bien ‘de Itagüí, que vendían hojaldras, y caminaban descalzas con su cabello largo y trenzas, su blusa larga sin corpiño y sus faldas negras de colorines a medio luto amarradas con cabuyas´ (entrevistas a Margarita Moncada y a Ligia Pimienta En: Hoyos y Molina, 1994: 138)

Por su parte, los territorios que hoy corresponden a la vereda La María y a los barrios Los Olivares y El Porvenir, sólo comenzaron a ser poblados hasta mediados del siglo XX, en las décadas comprendidas entre los años 40 y 70.

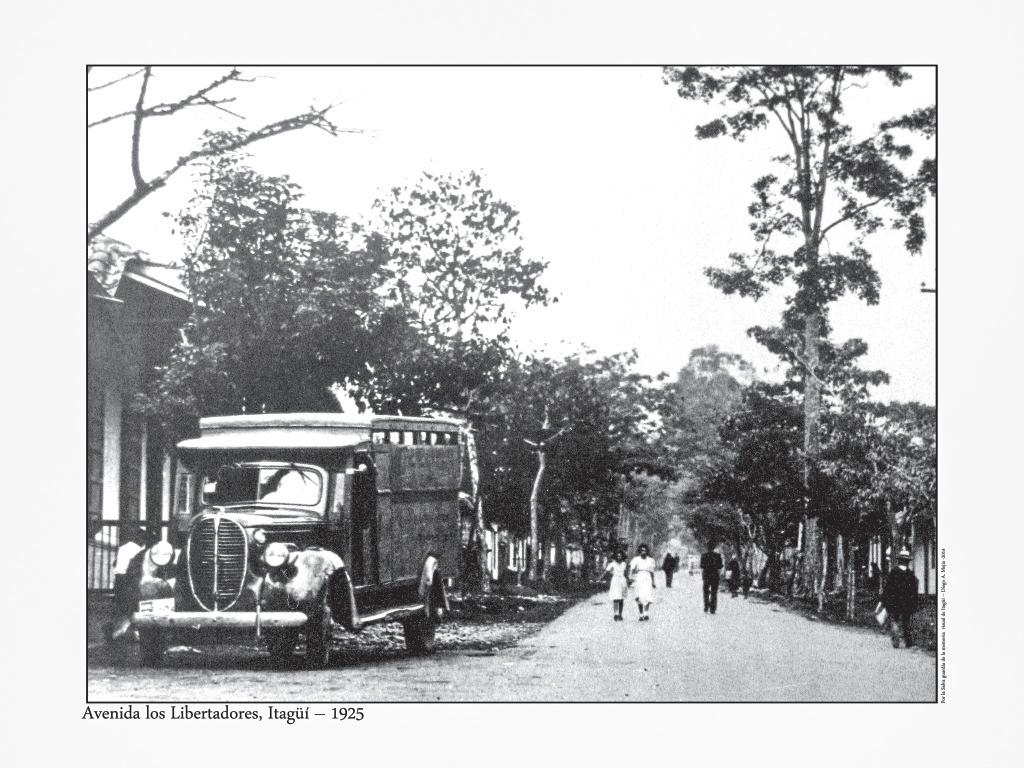

Los grupos familiares que habitaron cada uno de los barrios en sus inicios, eran entonces en su mayoría, pequeños y medianos agricultores, propietarios de casa-fincas amplias, construidas en bahareque y/o tapia con terrenos extensos en los cuales sembraban para el consumo familiar café, caña, maíz, yuca, fríjol, plátano y árboles frutales (mango, guayaba y naranja, que se comercializaban en Medellín). Era acostumbrado vender, intercambiar o compartir los productos al interior del barrio o vereda y el excedente, se destinaba para la venta en las plazas de mercado de Envigado, Medellín y en menor grado en Itagüí. Para la época (1924-1929) el Municipio contaba con escasa población (CISH, 1998:80).

Doña Sofía Ospina de Navarro que habitó en la ´calle de los Polveros´ en Itagüí relata su vivencia en la finca campestre Navarra:

La calle de los Polveros´ era uno de los suburbios más pintorescos de Itagüí. Se llamaba así contra la tierra floja que en tiempos de verano los envolvía en nubes de tormenta. ´Navarra´ nuestra finca campestre con su casona de amplios corredores de ladrillo cocido y ventanas antiguas. Rodeada no sólo de jardines y árboles frutales, sino de grandes sembrados de caña y gramalote, que hacían las delicias de las bestias de silla (SMPI, 1971)

Además de las migraciones y desplazamiento poblacional que se ha venido señalando a principios de la década de 1940, llegaron los primeros gitanos, la mayoría procedentes de Venezuela y de otros departamentos de Colombia.

Llegaron inicialmente a los terrenos insalubres y lacustres de detrás de la fábrica de Satexco, los que antes llamaban “Mierda Caliente”, y que hoy es Playa Rica, el encuentro entre la cultura conventual y conservadora de los itagüíseños con estos personajes extraños, bullosos, habitantes de carpas, generó sentimientos de miedo y rechazo (los veían como ladrones de niños y coquetos) que luego fueron cambiados por la curiosidad y aceptación del otro.

Las mangas del barrio Los Naranjos terrenos de Pedro Luis Atehortúa fueron aprovechadas algunos años por este grupo poblacional. Doña Luzmila habitante del barrio nos comenta como era el ambiente cuando su familia se ubicó en esta zona:

El Barrio fue fundado en el año 1952, era una finca llena de árboles de naranjos, de ahí viene su nombre, esto eran mangas, potreros, no había sino obscuridad, tristezas, ¡no, mejor dicho, era un caos total!, únicamente se encontraba una escuelita llamada Los Naranjos, el Colegio dirigido por los Hermanos Maristas, perteneciente a la Sociedad San Vicente de Paul, unas pocas casas y la planta de teléfonos. Las mangas las aprovecharon los gitanos para instalarse allí ´Tuvimos muy buena relación con ellos, venían a la casa, se les prestaba el baño, lavaban la ropa y nunca nos hicieron daño, fueron muy buenos vecinos y nos invitaban a las fiestas que hacían (entrevista, 2018).

Posteriormente se ubicaron en el barrio Santa María que se convirtió en uno de los entornos más importantes en la historia gitana en Colombia. ´Cuando uno pasaba por la avenida Guayabal los podía ver en los balcones bajos de sus casas, los hombres jugando cartas y las mujeres cuidando sus críos. Las mujeres eran delgadas y bellas. Lucían vestidos de colores vivos largos y escotados. Iban de casa en casa adivinando la suerte y leyendo la palma de la mano (Upegui, 2014).

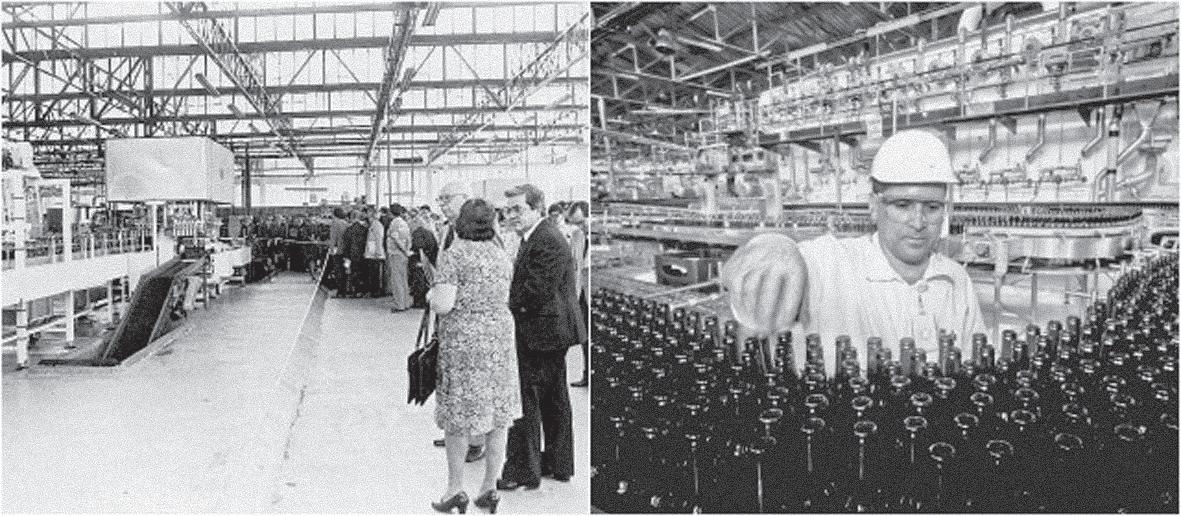

Este componente poblacional aportó a la conformación de la zona norte de Itagüí otro tipo de manifestaciones culturales, concepciones del espacio público y habitacional, constituyéndose en un elemento de identificación del barrio Santa María. Los habitantes de ese sector los vieron vivir en carpas por casi dos décadas hasta que el Plan de Ensanchamiento Vial de Itagüí los obligó a construir (Valencia, 2017:42). Con respecto a la conformación de los barrios a partir de la construcción de urbanizaciones y loteos de los terrenos se señalan solo algunos ejemplos de cómo se presentó esta situación: Anterior a la conformación de San Pio X, como se conoce hoy en día este sector se encontraban ubicadas varias fincas (La Lucía, La Camparola, Palma Roja y La Navarra), en las cuales se producía café, guadua, caña brava, plátano, naranja, mangos y yuca básicamente, cierta parte de esta producción se destinaba para el comercio en Itagüí y en la ciudad de Medellín. Los primeros habitantes del sector provenían de municipios aledaños a Montebello, San Roque, Armenia (Mantequilla), Envigado, Caldas y Medellín que llegaron buscando trabajo en las diferentes industrias que se encontraban asentadas en el municipio (Palacio, Rueda et al 1998:129). En 1950, ‘La Camparola’ fue vendida a la Urbanizadora Colombia, para posteriormente ser loteada. Familias como las Arroyave, Calle y Gómez, fueron las primeras que se asentaron en la zona para trabajar en empresas como Coltejer y Cervecería Unión En septiembre de 1956 se creó oficialmente la parroquia de San Pío X. A mediados del siglo XX los habitantes de San Pio contaban con muy pocos espacios para las actividades culturales; la Parroquia de San Pio X fue uno de los lugares más representativos y de mayor acogida de este sector y ha tenido gran incidencia en la población por ser eje del desarrollo social de los barrios. En el Centro comunitario se realizan videos, foros, capacitaciones sobre diversos temas. Existe una diversidad de organizaciones y grupos a nivel comunitario, parroquial y comunal. Para los años 80 en el barrio San Pio X se conformó el ´Comité de Juntas de Acción comunal del Sur´ que aglutinaba a 14 barrios del sur (San Gabriel,

Santa Catalina, las Margaritas…) con el fin de presionar a la administración en solucionar la falta de servicios públicos básicos a exigir la instalación de redes eléctricas y de agua en su barrio, pues sus habitantes tenían que caminar a diario cerca de un kilómetro para obtener el preciado líquido. Allí surgió también el Grupo Ecológico de Itagüí para luchar por una mejor relación entre la comunidad y el medioambiente.

Entre los referentes colectivos que dan cuenta de la cultura que caracteriza al barrio, dados a partir de la relación con los espacios, las celebraciones y la cotidianidad, es reconocida la fiesta al patrono San Pio X, la Semana Santa y la Semana de la Industria, el Comercio y la Cultura. Por parte del barrio se organizaban comparsas animadas por grandes muñecos, las cuales tenían gran acogida y eran convocadas para la celebración del día de la Pereza y la Fiesta de las Flores en Medellín. (Palacio y Zapata 1998:203). El sector que hoy se llama Fátima parte del Barrio El Tablazo hasta 1966, fue creado de común acuerdo entre los habitantes del sector. El proceso de urbanización, que se dio posteriormente, se caracterizó porque las fincas que existían se fueron parcelando y Fátima se fue poblando poco a poco. Entre los primeros pobladores algunos eran oriundos de Itagüí, otros provenían de Armenia Mantequilla, Andes, Amagá, Heliconia, Santa Bárbara y Manizales, estas divergencias trajo diversas costumbres y formas de vida que no lograron compaginar fácilmente y tolerarse, generando graves conflictos sociales que desencadenaron problemas de violencia (Rueda, 1998:221). La relación del barrio con la industria, fue especialmente estrecha con la empresa Curtimbres de Itagüí asentada en límites del barrio desde 1927 y proporcionaba un número importante de empleo para los habitantes.

La Rochela fue una de las mejores fincas que tuvo Santa María en la década de 1940. La casa principal estaba ubicada en lo que hoy es el sector La Hortensia, de este barrio comenta Rafael Aguirre (1992).

Nuestro barrio perteneció a la cultura del barro, pues nuestros patriarcas procuraron su sustento pisando barro en los tejares; el barrio está parado en tierra de tejares, muchas de nuestras colinas como el Alto del Algarrobo, desaparecieron para hacer adobes todavía estamos rodeados de tejares, muchos abuelos son jubilados de empresas de ladrillo, nuestros equipos de fútbol fueron patrocinados por tejares y en los tejares trabajan algunos de nuestros amigos´ (p.84). Este barrio fue llamado antes de Los Chorriados, porque todos bajaban de las lomas vecinas, resbalados, ´patinando´, ´peloteados´ (Bustillo Hugo. Periódico el Mundo. En Valencia 2017:37).

Es a los inicios del siglo XX, cuando se generan modificaciones en las construcciones de vivienda en tapia cuando los ingenieros Julián Cock, Carlos Sevillano y Jorge Arango fundaron en Medellín la industria de cementos Argos en 1934; también por la ampliación de los espacios, la introducción de corredores, ventanas y patios. Fue entonces cuando comenzó el auge de los tejares, a tal punto que en 1950 se llegó a contar hasta 90 tejares en el solo contorno de Guayabal (Aguirre, 1992: 43).

El Distrito de Guayabal era uno de los grandes. Nacía en el antiguo puente de Itagüí (1876), tomaba la franja izquierda hacia el norte y terminaba en la quebrada La Harenala, límite con Medellín. Esta incipiente trocha era el eje rutero, y en sus costados eclosionó la parte norte del municipio que pasó a ser Santa María con sus respectivas subdivisiones. Santa María No.1 más conocido como el Guayabo fue el primer sector que alcanzó una conformación como barrio… ´todo no era sino mangas con algunos cultivos de frutales, como guayabos, mortiños y madroños´ (Periódico El Mundo artículo publicado por Hugo Bustamante Naranjo. En Valencia, 2017: 31,35).

Años más tarde se crearon los barrios Santa María No.2, Santa María No.3, Villa Ventura, la Hortensia, Viviendas del

sur, San Fernando, Belencito, Barrio Colina sur, Belencito y Barrio el Bolo. Los primeros tejares que dieron trabajo a la población estaban situados en Guayabal y en el lugar donde hoy está ubicado Santa María. En 1916, por ejemplo, ya existía la Ladrillera del Valle, y Galpón Guayabal dentro del territorio correspondiente a El Ajizal, pero fue propiamente en la década del 30 que se produjo en la zona, la construcción de “tejares de mano”, como explotaciones familiares artesanales de material mineral no metálico (arcilla roja), que producían y siguen produciendo a nivel básico: tejas, adobes y atenores, sin ayuda de maquinaria, simplemente con las manos de los obreros, requiriendo de ellos un gran esfuerzo físico (CISH, 2000:80).

Se logra percibir, en lo poco que se puede describir de los barrios23, cómo el proceso de poblamiento y de ocupación está caracterizado por una mezcla de elementos heredados de la época precolombina y de la colonización, el proceso de ocupación del municipio con gentes provenientes de diferentes olas migratorias producto de la industrialización, así como de la violencia que se vivió en el país desde la década de los cincuenta y de la urbanización.

Compartir entre sí procesos similares de poblamiento y conformación del territorio, la procedencia y las relaciones de los vecinos, las luchas libradas por la adecuación del espacio, los conflictos superados conjuntamente, las relaciones sociales, económicas y políticas tejidas en el tiempo entre los pobladores y entre estos con otros territorios y grupos, constituyen los principales elementos sobre los cuales se funda la identidad cultural y el sentido de pertenencia de la población con cada uno de los barrios y/o veredas que la

23. Para una mayor precisión de las familias que habitaron en los barrios que se fueron formando don Clímaco Agudelo 2001 hace una buena descripción de cada uno de ellos (páginas 55 a 64). Queda pendiente poder realizar una recuperación de toda esa memoria histórica que existe en los barrios.