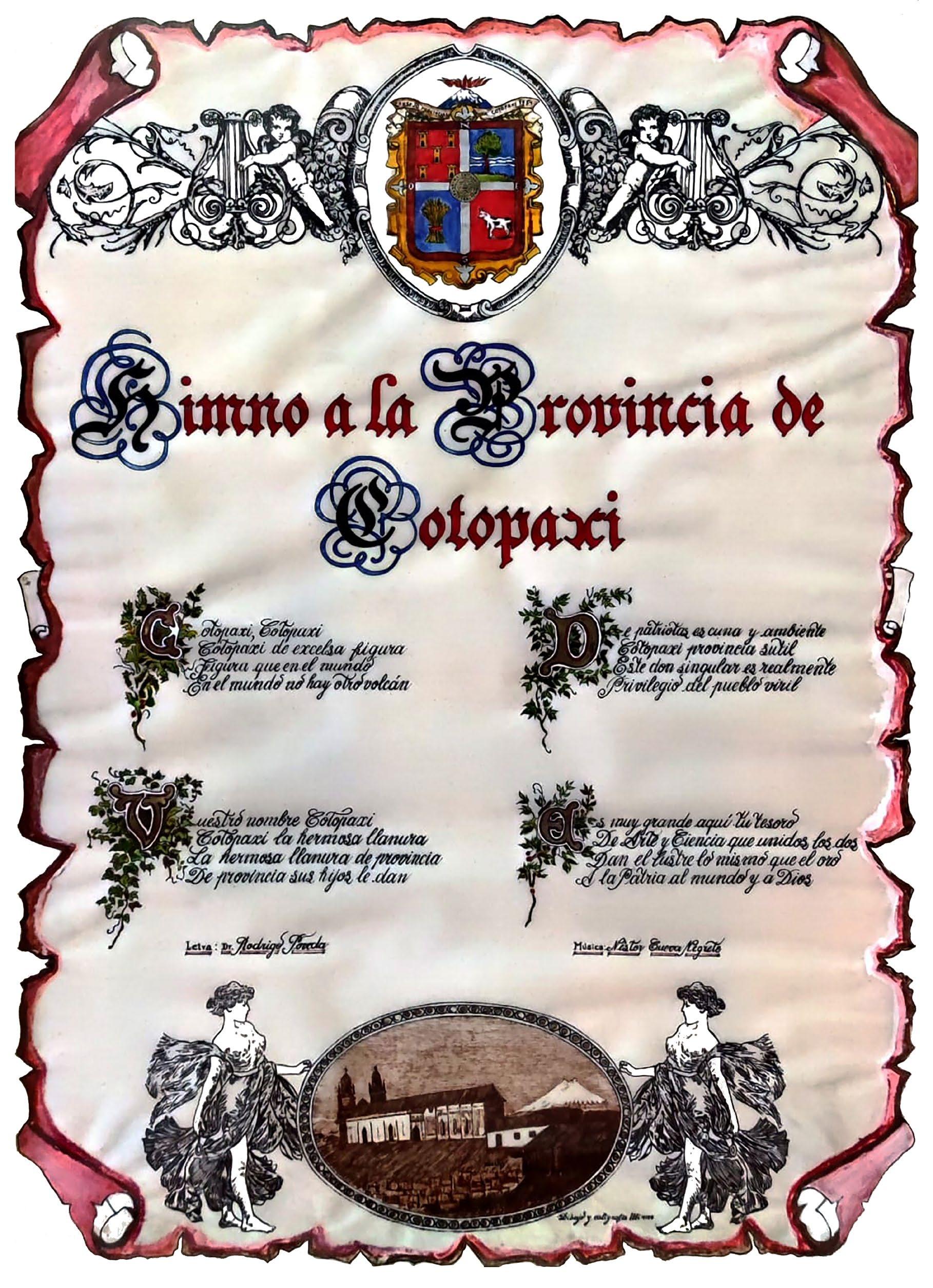

LA PROVINCIA DE COTOPAXI

Cotopaxi, en el mes de abril, celebra un aniversario más de elevación a la categoría de provincia; acontecimiento histórico que se formalizo mediante Decreto Ejecutivo expedido el 26 de marzo de 1851, en el gobierno del Sr. Diego Noboa y Arteta, Presidente de la República, el quinto después de Juan José Flores, Vicente Rocafuerte, Vicente Ramón Roca y Manuel de Ascázubi quienes iniciaron la compleja por tanto difícil y frágil estructuración del Estado Ecuatoriano, como nos relata nuestra historia republicana. La provincia de Cotopaxi, extensa por su territorio, vigorosa y pujante por su pueblo, altiva y valerosa por sus acciones, acogedora por la hospitalidad y calidez de su

gente, naturalmente hermosa por sus ríos, valles y montañas, e inmensamente rica por su tierra fértil y generosamente vital, desempeña rol importante en el contexto nacional; sin embargo, a pesar de sus grandezas, no ha despuntado, como queremos los hijos de este terruño.

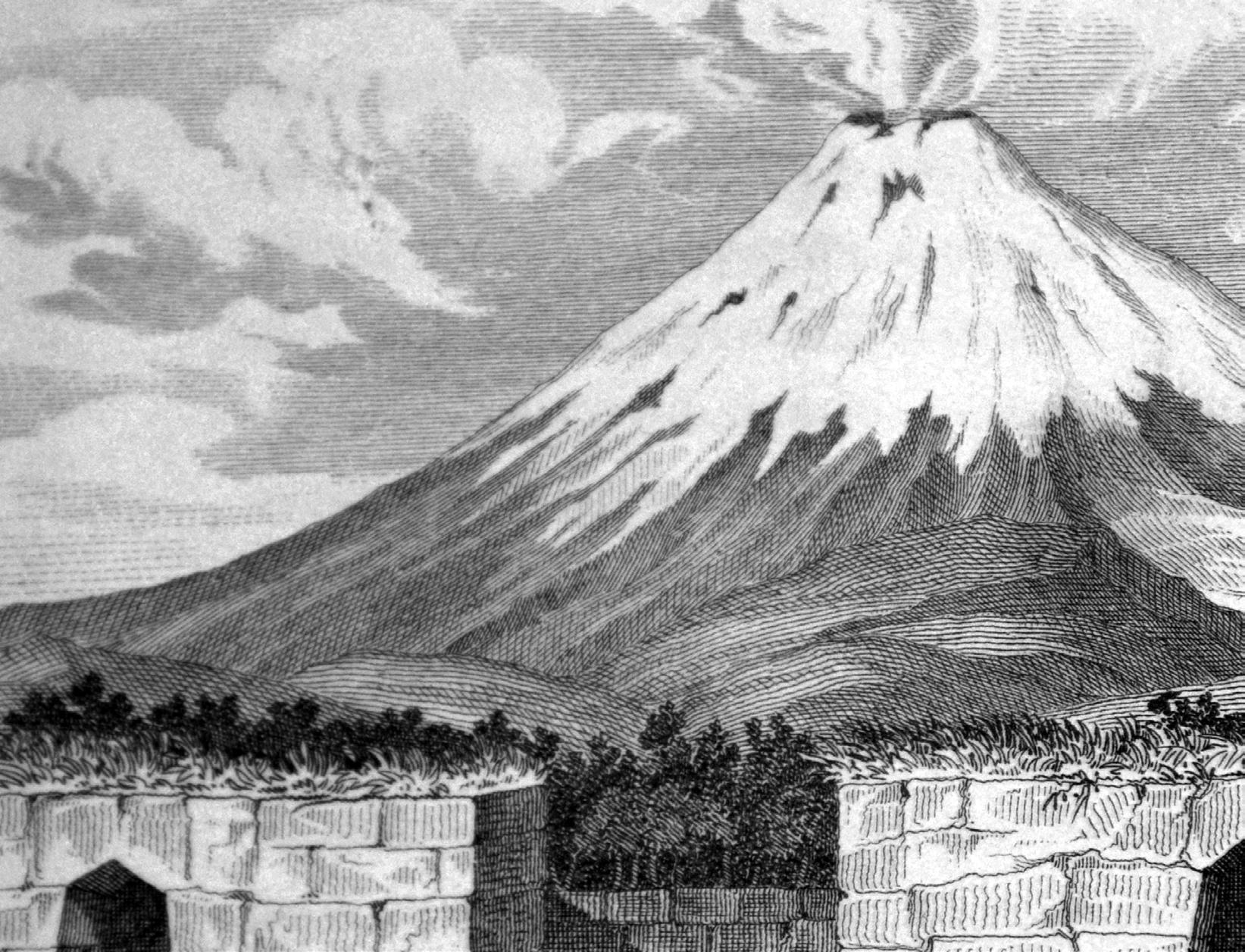

Enclavada en los Andes, rodeada y protegida por el volcán Cotopaxi, por el Chalupas y el Morurco que son las estancias cotidianas de los curiquingues, pumas, venados, conejos y perdices; el toro bravo de los páramos de Salayambo y los encantos mágicos de las lagunas de Anteojos por donde pasean apacibles llamingos, pumas, osos, lobos y conejos; los riachuelos que se forman absorbiendo las aguas de

8

ARTÍCULOS abril - 2023

2

Byron Burbano Moreno

1

Latacunga cabecera provincial es “FLOR, AROMA y TRADICIÓN”, llena de historia, costumbres y leyendas.

los humedales, para transformarse en grandes ríos que proveen del líquido vital a las ciudades y que alimentan con la trucha silvestre a los chagras de la serranía. Cotopaxi cuenta como parte exuberante a la zona Occidental y Subtropical, vigilada por los gemelos Illinizas, el Quilotoa con su entorno circular, propio de cráter volcánico con aguas de colores misteriosamente cambiantes y sus picos montañosos que atraen a los andinistas e inspiran a los “Pintores de Tigua”. Los yacimientos de caliza de Unacota, en donde el cielo y la tierra se entrelazan en cálido romance, discretamente cubierto por las nubes que a momentos dejan ver los delicados coqueteos de la naturaleza. Las minas de Macuchi, por cuya boca

de montaña baja el agua de oro al Estero Hondo de La Maná y desde allí se distribuye al mundo con los secretos de la mítica historia de los pueblos aborígenes que poblaron el Alto Palenque, La Maná y Monte Nuevo y nos dejaron evidentes muestras de su fabulosa cultura milenaria, conectada con los cañaverales que cubren los dos costados de la cuchilla de San Ramón y extensas tierras de Moraspungo que, además, con sus naranjos, cafetos y cacaoteros nos llenan el ambiente de deliciosos y exclusivos aromas. Y, por el extremo Sur Occidental están los páramos de Angamarca La Vieja, que nos conduce a Apagua, a más de cuatro mil metros de altitud, desde donde se vigila toda la provincia en una panorámica de singular belleza.

Latacunga cabecera provincial es “FLOR, AROMA y TRADICIÓN”, llena de historia, costumbres y leyendas, es parte del Pueblo Panzaleo que habría extendido sus dominios desde lo que actualmente es Alangasí en el Sur-Oriente de la provincia de Pichincha, hasta Mocha en el extremo Sur de la provincia de Tungurahua; y, hacia el Este, territorios de las tribus orientales. Sobre el tema se menciona que “En “época de grandes incendios, e grandes mortandades” se produce la invasión de tribus orientales a la región interandina: Quijos, jíbaros, Yumbos…”.

En la misma obra, Leonardo Barriga López, cita a Jorge Carrera

El Ecuador nace como República el 22 de septiembre de 1.830 con la Primera Constituyente, que se dictó en la ciudad de Riobamba. Sin embargo, el 13 de mayo de 1830, “una Junta de notables proclamó la separación del Distrito del Sur”… “mientras se reuniese la Asamblea Constituyente, fue designado el General Juan José Flores como Jefe Supremo.”.(referencia histórica documentada de Paúl García Lanas)

La ciudad de Quevedo, formó parte de la provincia de Cotopaxi. El nombre de la ciudad, es el apellido del agrimensor latacungueño “Timoteo Quevedo Pozo y el cura José Quevedo Pozo” quienes fueron los que fundaron Quevedo con los colonos que se asentaron DESDE 1885 en el lugar. (referencia comentada por

9

1

Doctor en Jurisprudencia, Abogado, Notario Público. Escritor, Articulista. Miembro Correspondiente de la Casa de la Cultura, “Benjamín Carrión”, Núcleo de Cotopaxi, así como del Centro de Estudios Históricos de Cotopaxi, entidad anexa a la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Miembro de la Fundación Equinoccial. Articulista de Diario La Hora por más de una década; byburmore@hotmail.com

3 4

BARRIGA LÓPEZ, Leonardo. HISTORIA DE TACUNGA Y SU PROVINCIA. P. 24. Ediciones AMAUTA. Quito. 2021

2 4 3

Paúl García Lanas.)

Andrade quien manifiesta que “Los panzaleos denotaban en sus costumbres ciertas influencia de las tribus caribes”. Añade: “Grandes labradores y cazadores, los panzaleos no se privaban de los alimentos más sabrosos: conejos, venados, perdices, tórtolas, palomas, cerdos salvajes y, sobre todo, cobayos, así como los más variados productos de la tierra. Preparaban una bebida de quinua y platos especiales de la culinaria tradicional…”.

De esto y mucho más nos deleita el doctor Leonardo Barriga López, Abogado, doctor en Jurisprudencia, diplomático, poeta, historiador y, sobre todo Latacungueño, en su libro “HISTORIA DE TACUNGA Y SU PROVINCIA”.

Sabe identificarse con su tierra, demuestra quererla y apreciarla. Constituye actualmente uno de los grandes valores humanos de Cotopaxi, junto a su hermano el doctor Franklin Barriga López, que fue, hasta hace poco, Presidente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Siempre será placentero leer sus obras en distintos géneros literarios y que han sido valoradas y apreciadas a nivel nacional e internacional. Me permito, muy respetuosamente, sugerir el estudio y análisis del libro

“HISTORIA DE TACUNGA Y SU PROVINCIA” que nos ayuda a reafirmar nuestras raíces y tener la certeza de conocer, con mayores elementos de historiografía, de donde provenimos los latacungueños y cotopaxenses.

ARTÍCULOS

abril - 2023

La provincia de Cotopaxi, por su ubicación geográfica, tiene una característica especial que llama la atención del turista quien tiene la posibilidad magnífica y única, de estar, el mismo día, muy por la mañana, visitando las nieves eternas del volcán Cotopaxi, subir a cuatro mil ochocientos metros sobre el nivel del mar al “Refugio Jorge Rivas”, desayunar, descender al valle de Limpiopungo y laguna del mismo nombre, continuar por las vías que conducen a Sigchos o Pujilí y llegar a la laguna del Quilotoa en la Cordillera Occidental, disfrutar del paisaje de montaña y almorzar con los productos propios de la región: papas, habas, mellocos, carne de borrego, chicha de jora. Pasado el mediodía y luego de tomar un breve descanso, descender al Sub-trópico por la vía de primer orden que conduce a la Región Costa, pasando previamente por parajes naturales que caracterizan al “Bosque Nublado” con una extraordinaria flora y fauna silvestres y poblaciones que rememoran viejos tiempos como Pilaló, Macuchi, El TingoLa Esperanza y llegar a La Maná entrada la tarde, en donde dispone de muy buen alojamiento y mejor gastronomía para cenar o merendar y, finalmente, luego de un corto recorrido urbano, terminar el día inolvidablemente vivido. La Maná esta entre los doscientos y mil ciento cincuenta metros de altitud sobre el nivel del mar.

Pujilí, antiguo cantón de la Provincia, caracterizado por la celebración religiosa, folclórica

y tradicional del Corpus Christi, Patrimonio Inmaterial del Estado Ecuatoriano, sus artesanías trabajadas en barro cocido en hornos antiguos y el detalle especial de la pintura multicolor que adorna las figuras humanas, animales domésticos, aves, con matices totalmente ajenos a la realidad (el arte no está en el objeto sino en la idea), lo que debe ser dilucidado por los expertos, como se lo está haciendo, para individualizarlo y jerarquizarlo. La música es innata en los pujilenses, muchos virtuosos se han destacado en el canto y en la interpretación instrumental.

Salcedo, pueblo pujante, emprendedor con atractivos como la Laguna de Yambo, en cuyas profundidades, dice la leyenda, yace un tren del que se escuchan sus silbidos y suspiros taciturnos y dolientes a media noche. Existe la incertidumbre de que pudo haber sido utilizada para desaparecer armas de fuego o restos de seres humanos y la creencia popular sostiene que las almas en pena buscan sus restos en las profundidades de sus aguas hasta conectarse con el mar en donde alcanzan el reposo que les conduce al cielo.

10

5

“La provincia de Cotopaxi, por su ubicación geográfica, tiene una característica especial que llama la atención del turista…”

Saquisilí “…tiene hermosos paisajes que invitan a disfrutar de su belleza y encanto; sus ferias populares muy visitadas los jueves por nacionales y extranjeros. Las celebraciones religiosas especialmente de Semana Santa que se mantienen, la de inicios de año en homenaje a la Virgen de “El Quinche”, los danzantes del Inti Raymi y las fiestas populares impulsadas por los migrantes que regresan a Saquisilí cada año a rendir homenaje a la Virgen. Cantón de comerciantes y emprendedores y de ilustres hombres y mujeres que han hecho honor a la Provincia. Pangua, con su cabecera cantonal llamada inicialmente “Sagrado Corazón de Jesús” y posteriormente, en la creación del Cantón se oficializa el nombre de “El Corazón”, ciudad de montaña, rica y generosa. Fue el padre doctor Ramón Campaña Carrillo el gran propulsor del cantón.

Se mantiene el uso del trapiche tradicional para la molienda de la caña y la destilería para producción de panela y alcohol etílico que mezclado y compuesto con los jugos y aromas de los frutos exóticos del lugar obtienen bebidas que moderadamente consumidas alegran al montubio, inspiran al habitante del lugar y aromatizan la vivienda, para hacer más llevadera la vida en este cantón escondido y olvidado, “…ubicada en las estribaciones de la Cordillera Occidental, al Sur Oeste de la Ciudad (sic) de Latacunga, capital provincial de Cotopaxi.”

La Maná con sus encantos, clima privilegiado y abundante producción atrae a muchos cotopaxenses que se han establecido en el Cantón buscando condiciones de vida saludables y por la posibilidad de generar emprendimientos en múltiples actividades. Su nombre es bíblico y se identifica con el alimento que envió Dios al pueblo judío que huía de Egipto en busca de la tierra prometida.

Sigchos, Jardín Colgante de los Andes, también ciudad de montaña con sus características geográficas especiales, paisajes deslumbrantes como los amaneceres con los encantadores reflejos de las nieves de los Illinizas y la música de la madre naturaleza producida por los vientos que chocan con las peñas. Sigchos se cobija en las noches con los pajonales, las hojas y ramas de los árboles centenarios y al día siguiente se descubre radiante en los descensos de Chugchilán, Sandomo, Quindigua, Malqui, en las estribaciones de la Cordillera Occidental. Su agricultura y ganadería es muy característica y se están promoviendo emprendimientos en turismo y en derivados lácteos. A pesar del esfuerzo de sus autoridades y población, Sigchos sigue considerado como uno de los cantones más pobres del país.

En este recorrido rápido por la Provincia encontramos muchos elementos que le caracterizan como su ubicación geográfica,

sus habitantes, su agricultura, su historia, sus raíces milenarias. Lamentablemente desatendida y marginada. Auguramos que las autoridades electas cumplan con eficiencia, responsabilidad y transparencia las obligaciones y deberes que les ha encargado el pueblo de Cotopaxi, especialmente la doctora Lourdes Tibán Guala, primera mujer elegida Prefecta en la Provincia.

11

ALVEAR BAUTISTA, Bayardo. “CREACION DE LA CIUDAD SAGRADO CORAZÓN DE JESUS” p.20.2008

6 5

BARRIGA LÓPEZ, Leonardo. Ob. Cit. P.2

6

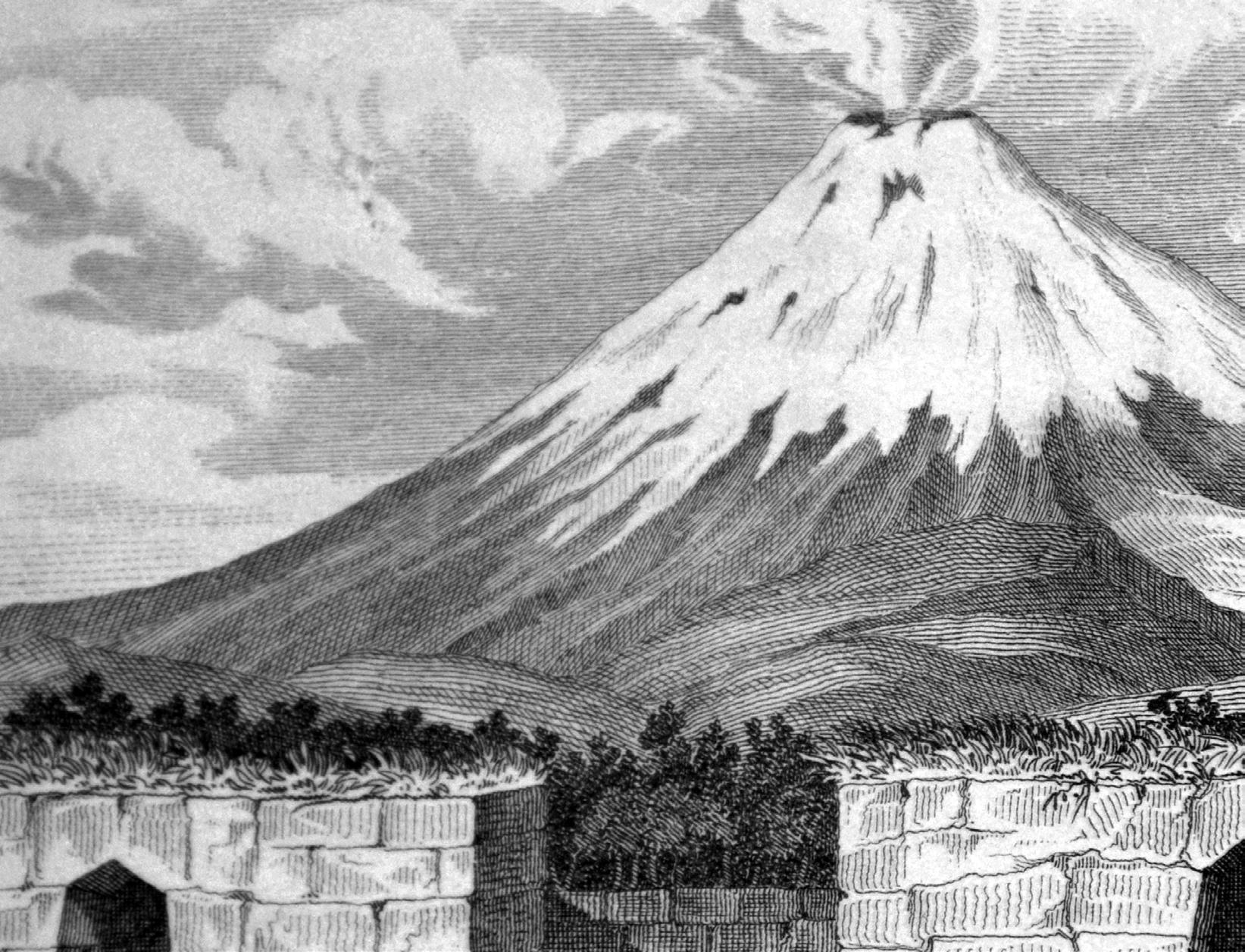

PRONTA ETIMOLÓGICA DEL “COTOPAXI” VOLCÁN

TUTELAR Y CUSTODIO DE TACVNGA

Cuando el gran historiador y filólogo Aquiles Pérez Tamayo estudió las voces y vocablos más antiguos en la región, pudo determinar que apenas el l3 % eran de origen cayapa o colorado, el 28 % de origen quechua o inca y el 28 % eran de origen castellano, pues la españolización de esta región fue notablemente temprana. A través de los siglos la presencia guardiana e imponente despertar y dormitación de este gran ‘Apu’ sagrado, como se llama a las poderosas personalidades de las cumbres andinas en la mitología incaica, ha sido objeto de un profundo tratado lingüístico y etimológico que han contradicho como expuesto acepciones de variadas voces: en voz quichua,

masa brillante, en lengua caribe, Rey de la muerte y en cayapa, cuello ardiente, trono o altar de la luna.

A pesar de numerosas hipótesis racionales, el origen del nombre “Cotopaxi” es un hecho que ha permanecido como un misterio a lo largo del tiempo. Desde tiempos inmemoriales nuestro volcán, ha sido, por su belleza, fuerza destructiva e imponencia, objeto de adoración y culto de los pueblos influenciados por su grandeza. A nosotros nos llega su nombre, posiblemente ya castellanizado, con un significado ya aceptado popularmente, con una de las interpretaciones más comunes es que Cotopaxi significa “cuello de la luna”, que muchas fuentes también atribuyen al quichua, un

DISCURSOS mayo - 2022 12 ARTÍCULOS abril - 2023

2

Miguel Ángel Rengifo Robayo 1

La traducción correcta para CUELLO, en quichua y aymara es CUNCJA.

dialecto ecuatoriano de la familia lingüística del quechua. Este origen, sin embargo, no puede ser exacto porque en quichua, “cuello de la luna” se pronuncia “killa kunka”, que no se parece en nada a la palabra “Cotopaxi”.

El científico francés Charles-Marie de La Condamine, quien dijo en 1738 que Cotopaxi significa ‘masa brillante’ en la ‘lengua de los incas’ derivada del quechua coto, mole, masa o cerro, y pacsani, brillar, resplandecer (afirmación contradicha totalmente como no cierta). Más tarde, en 1919, Jacinto Jijón y Caamaño, el distinguido filólogo que hizo estudios formativos sobre los idiomas indígenas del Ecuador, propone que la palabra Cotopaxi viene

del idioma aymara, y quiere decir ‘montón’ (’coto’) del ‘alumbrar de la luna’ (‘paxi’). A pesar de la existencia de apellidos de posible origen aymara en el Ecuador (como Quishpe, ‘cosa brillante’, o Guayta, ‘adornado’), el aymara es un idioma de Bolivia y el sur del Perú, y es dudoso que haya tenido mucha influencia en el Ecuador precolombino salvo singularidades de asentamientos mitimaes.

Muchos no saben que la mayoría de estos nombres son pre-quichuas, como La Condamine, quien pensó que ‘Cotopaxi’ tenía que ser quichua (aunque no estuvo tan equivocado sobre el significado); siguiendo las pistas de palabras recurrentes como ‘to’, ‘pi’ y ‘ki’, es posible llegar metodológicamente a propuestas para sus significados, y de esta forma rescatar un poco el conocimiento perdido en el tiempo. Es necesario estudiar esta historia cultural en sus propios términos, y evitar la tendencia de imponer los significados que queremos y apropiarse de palabras indígenas para nuestras especulaciones personales. En estos momentos que los grandes Apus están despertando, lo más recomendable para que no se pongan muy bravos es no tomar sus nombres en vano.

Pero si ‘Cotopaxi’ no es ni quichua ni aymara, ¿de dónde viene? Es probable que el nombre Cotopaxi, así como la mayoría de nombres de cerros en el Ecuador, venga de los idiomas pre-incaicos que se hablaban antes de que los

Poeta, escritor, y editorialista. Estudió Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador; Ingeniero en Diseño Gráfico por la Universidad Técnica de Cotopaxi. Miembro Correspondiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Cotopaxi; director editorial del Núcleo provincial y director del Periódico Cultural Molinos Monserrat; Miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador por el Centro de Estudios Históricos de la Provincia de Cotopaxi, del cual es secretario general; Miembro de la Sociedad Bolivariana del Ecuador. Colaborador permanente en varias revistas literarias de Ecuador y del exterior; mereció el Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero 2016.

13

1

PEREZ TAMAYO, Aquiles. Los SeudoPantsaleos. Instituto Ecuatoriano de Antropología y geografía. Talleres Gráficos Nacionales. Quito Ecuador 1962.

2 3 3

RUMAZO GONZALEZ, José. El Ecuador en la América Prehispánica. Volumen I. Editorial Bolívar. Quito. 1933.

incas introdujeran el quechua. Estos fueron idiomas como el Cara, el Puruhá, el Cañari, que ya no se hablan hoy en día, pero que son relacionados con los idiomas sobrevivientes de esta misma familia lingüística como el tsafiki y el cha’palaa. No es claro en qué momento apareció la interpretación ‘cuello de la luna’, pero parece haber sido en base de la palabra ‘kutu’ que en cha’palaa significa justamente ‘cuello’.

CUTU en quichua en realidad es BOCIO (el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Se traduce externamente por una tumoración en la parte antero-inferior del cuello justo debajo de la laringe). Por otro lado, la misma palabra en Aymara, nombra el buche de las aves, donde guardan la comida antes de digerirla. En quechua andino QUTU significa grupo o amontonamiento. González Holguín afirma que después de investigar este término, COTO en quichua antiguo significa “paperas”...Es decir, CUTU es un préstamo quichua con el mismo significado.

La traducción correcta para CUELLO, en quichua y aymara es CUNCJA. Entonces encontramos ya una distorsión en la etimología del nombre de Cotopaxi, a pesar de la relación que se pueda sacar entre los términos y su significado en castellano. Relacionar el buche, el bocio, etc., con el cuello tendría cierta razón, el inconveniente es que cuello es cuncja en todos los

idiomas que podemos encontrar relacionados con el área circundante al volcán, al menos desde la llegada Inca y sus mitmacuna (mitimaes). PAXI, efectivamente procede del aymara PHAXI. que es luna, aunque el investigador Jacinto Jijón y Caamaño indica que en el idioma “Panzaleo” p’axi significa “cerro”.

Otras investigaciones indican que CUTU procede del idioma Cara y significa cuello, a la vez, por ejemplo, Alfredo Costales dice que el idioma Cara y el pueblo de ese nombre serían los Tsachila. Aquí hay otra distorsión, pues en Tsafiki, cuello se dice CUDAN.

Otra permisible etimología de ‘coto’ sería ‘kujtu’, que quiere decir ‘monte empinado’. Para entender ‘paxi’, podemos notar que en cha’palaa se usa la misma palabra ‘pajta’ para decir tanto ‘sol’ como ‘luna’ (‘kepe pajta’, o ‘sol de la noche’), mientas en tsafiki ‘pa’ta’ es ‘luz del sol’. Como estos términos comparten una sílaba con ‘paxi’, podríamos proponer que ‘Cotopaxi’ de hecho tendría que ver con la luz de los cuerpos celestiales en un idioma de esta familia (posiblemente el panzaleo, que se hablaba en la zona de lo que hoy es Latacunga), sugiriendo una traducción como ‘cuello de luz’ o tal vez ‘monte de luz’.

Es importante señalar que estas conclusiones no son exactas sino un proceso interpretativo amparado en la filología prehistórica, la toponimia de pueblos y

parcialidades donde se busca la explicación más probable. De vez en cuando aparecen artículos que pretenden tener certeza de los significados de los cerros, ríos, o pueblos, pero pocas veces citan sus fuentes. En algunos casos demuestran métodos cuestionables como citar idiomas mayas y caribes, sin explicar por qué tendríamos nombres de estos pueblos en territorio ecuatoriano ya que vivieron a miles de kilómetros de distancia; o más avezado reservarse la fuente y atribuirla como suyas.

El estudioso Mauricio Quiroz en un extenso estudio filológico argumenta su tesis hasta raíces más vernáculos en usos y lenguas, afirma que en el idioma nativo de las Tierras del Medio, el Chachipanu (conocido como shillipanu) si existe la traducción exacta.CUTU o QUTU, significa CUELLO o GARGANTA.

En esta misma lengua Luna es PAJTA (vocablo de espiritualidad y dualidad pues también es el nombre del Sol, ampliaremos este concepto, en publicaciones posteriores).

Continúa su argumentación el investigador Quiroz que: si hacemos una transformación de las etimologías: ¿QUTUPAJTA (cuello de luna/sol en chachipanu) pudo haber sido transformada a QUTUPAXI, bajo la influencia de los mitmacuna procedentes del Collasuyu (cuya lengua era el aymara) llegados durante las campañas Incas, manteniendo su significado?, No parece tan

14

DISCURSOS mayo - 2022

ARTÍCULOS abril - 2023

4 6 7 5

descabellada esa idea y llegaría a nuestros días con la fonética más tardía.

Revisando otra información podemos encontrar en la Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, cronista que visitó estas tierras, tan solo 13 años luego de la llegada de los castellanos. El cronista indica que, al pasar luego del Pueblo de Panzaleo, llega a Mulaló, a los pies de un volcán al que los indios llamaban «cerro boca de fuego». Entonces ya la etimología cambia, pues la raíz no estaría en Qutu sino en el vocablo QUJTU que significa CERRO en chachipanu. El término para BOCA en esta lengua es: FI’PAQI.

Volviendo a nuestro tema, siendo el chachipanu (al igual que el chapalaa, el quichua o el quechua) idioma aglutinante, se podría deducir que el nombre del “Cerro Boca de Fuego” sería algo similar a: «QUJTUFPAQIPAJTA» o «QUJTUPAJTQI.»

Su primera erupción conocida data de 1534, probablemente en junio o julio, y fue provechosa a los conquistadores porque desalentó a los indios en su resistencia. Un Cerro tutelar, de fuego, solar/ lunar, tomando en cuenta, como bien lo indica el mismo cronista y seguramente estaba grabado en la memoria de los pueblos las erupciones de este majestuoso volcán, que, a la llegada de los mitmacuna y traslado de la gente de Panzaleo, Puruhá y Qitu a otros sitios, los nuevos pobladores

impusieron una fonética que les hacía similar cambiando el concepto del nombre, como se puede notar en muchos otros lugares de nuestra geografía. De montaña tutelar solar a lunar. No sería nada raro, y más todavía con la extirpación de las lenguas autóctonas en beneficio del quechua como idioma de evangelización y gobierno impuesto por los castellanos. Para algunos proviene de una voz Cayapa que se descompone así: Coto, cuello; pag, de pagta, sol y si de shi, dulce. Es decir, “Dulce Cuello de Sol”. Otros en cambio sostienen que, en la antigua lengua de los Panzaleos, Cotopaxi significa “Garganta de fuego”.

A la luz de nuestras lenguas vernáculas, nuestro Volcán Boca de Fuego, o Cuello de Luna....

QUJTUPAJTQI o QUTUPAJTA, ( nombres que evocarían un hermoso concepto de dualidad, el cerro, la garganta, la voz de sol/ luna, apa y ama a la vez, dador y hacedor, padre fecundador y madre paridora que entrega el saber), o llevando un nombre signo de la unión de varios pueblos locales y llegados de lejos, COTOPAXI, seguirá siendo tutor y guardián de los hombres y mujeres, lugar de brote de Amapi ( el agua madre), un nombre que evoca el abrazo eterno del Sol en lo alto de la noche y la Luna iluminada, guías ancestrales en la QIJAMATU, la MADRE TIERRA DEL CENTRO.

No están todos los que son, ni son todos los que están, de lo investigado de primera fuente

en la etimología del diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales o América, editado en Madrid en 1778, y escrito por el coronel don Antonio de Aceldo, advierte que proviene del quechua coto, mole ó cerro, y pacsani, brillar, resplandecer; son pocos los que aseveran que Cotopaxi viene de la palabra Quichua “Cutu”, que significa cuello, y “Pachi”, roto, cuello sin cabeza.

Diario El Telégrafo, Alerta etimológica del Cotopaxi. Publicado el 25 de noviembre de 2015 - 1/2.

KAROLYS, Marco. Latacvnga, imágenes en el tiempo. Tomo I. Ediciones Universitarias UTC. Inédito. 2010.

Coba Robalino, José María. De Relaciones Antiguas, 1929.

El chachipanu mantendría en sus raíces actualmente en el chapalaa, antiguamente llamado idioma cayapa.

Existe una equivocación muy común debido a la castellanización de los términos y es que muchos de los topónimos que llevan la partícula COTO se la traduce como CUELLO, por ejemplo, Cotocollao, Oyacoto, Conocoto, etc, si miramos las características de estos lugares es fácil darse cuenta que no son “cuellos” sino “cerros o lomas” entonces su raíz está en Qujtu y no en Qutu.).

REINO, Pedro Arturo. Los Panzaleos,1988.

QUIROZ, Mauricio. Etimologías vernáculas. Revisado en 2019.

15

8 10 9

4 5 6 7 8 9 10

LA FIGURA CAPITAL DE JOSÉ RUMAZO GONZÁLEZ MOYA

Dr. José María Rumazo Arcos 1

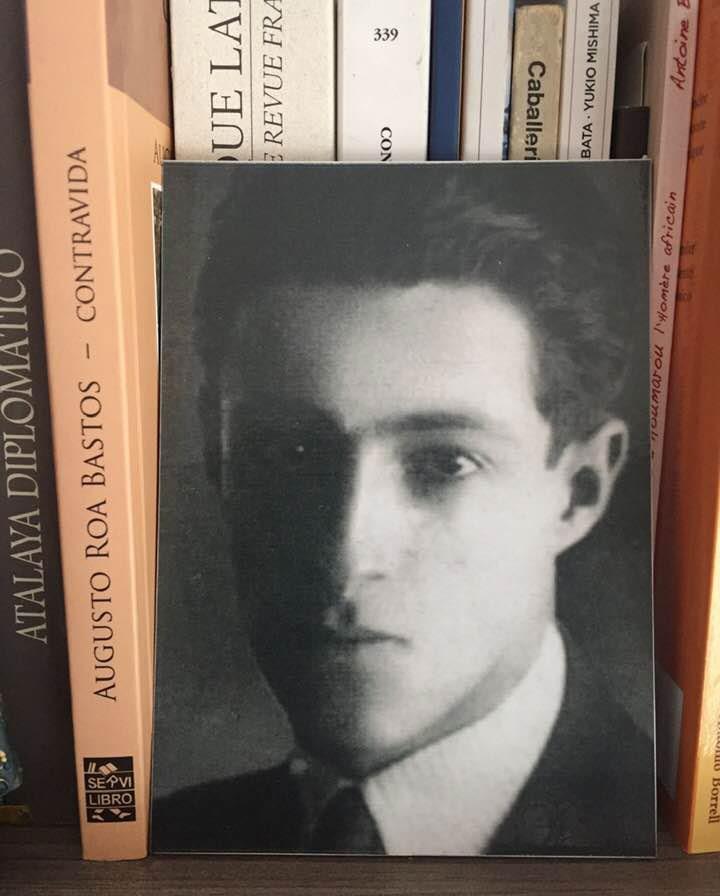

Sobre su ACTIVIDAD CULTURAL, el Embajador Rumazo

González fue uno de los cerebros más prolíficos que tuvo la patria en el siglo XX.

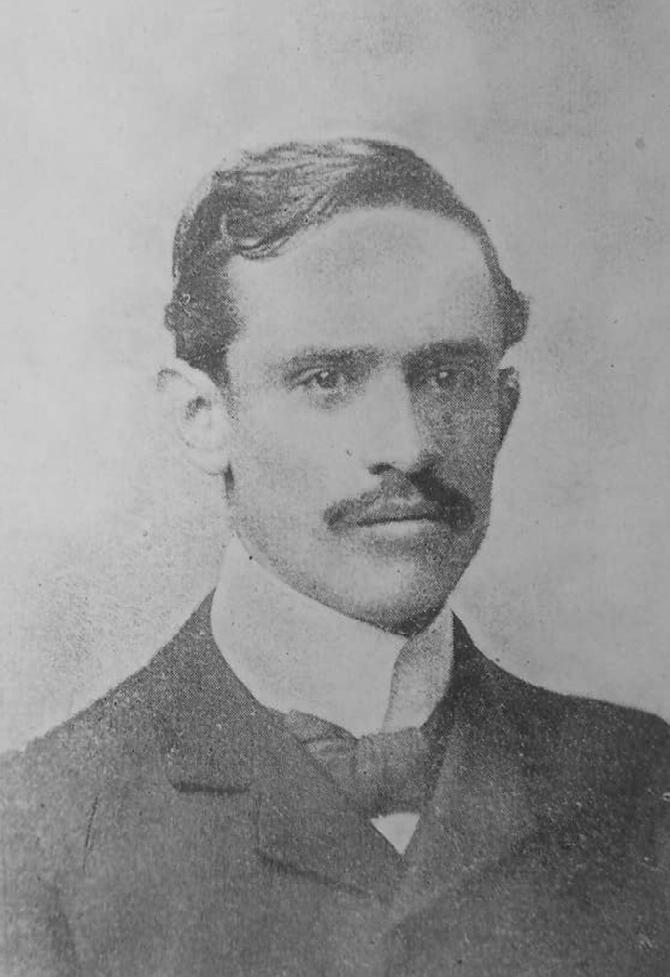

Sobre el Embajador José Rumazo

González Moya, (Latacunga 1904 – Quito 1995), además de su actividad diplomática, se distinguió en la poesía, teatro, novela, ensayo, conferencias, la cátedra universitaria, y en la investigación histórica.

Así, en el campo de la HISTORIA durante muchos años investigó y recopiló importantes documentos

en el Archivo General de Indias y en otros archivos españoles. Anteriormente, había iniciado su actividad histórica con los LIBROS DE CABILDO de la Ciudad de Quito, decodificación paleográfica acometida en ese entonces por primera vez en nuestro país, publicada en 1933 en cuatro volúmenes por el l. Municipio de Quito.

abril -

16

ARTÍCULOS

2023

ACOJIDO

El desciframiento lo hizo a partir de las actas iniciales de Santiago y San Francisco de Quito, en cuatro volúmenes publicados en 1934 por el Municipio de Quito con motivo del Cuarto Centenario de la fundación española de la ciudad. Esta labor de desciframiento requirió cerca de cinco años. La experiencia adquirida por Rumazo en el manejo de la difícil escritura española del Siglo XVI le capacitó

para continuar con lucimiento la investigación científica realizada en España antes de él por Monseñor Federico González Suárez y el Padre Enrique Vacas Galindo.

Una vez terminada esta obra y por decisión del Congreso Nacional, José Rumazo González efectuó trabajos de investigación sobre la documentación de la Real Audiencia de Quito en el Archivo de Indias de Sevilla, así como en el Simancas, por el lapso de diez años. Esta investigación, y otras efectuadas en varios archivos españoles, sirvieron de base para la publicación de sus posteriores obras históricas El ECUADOR EN LA AMÉRICA PREHISPÁNICA que recibiera el Premio de la Academia Nacional de Historia en 1933, de la cual ya era miembro correspondiente, reflejó el comienzo de una profunda labor de investigación histórica. Había colaborado en los estudios arqueológicos del investigador alemán Max Uhle, por invitación del historiador Jacinto Jijón y Caamaño. Posteriormente, su libro La REGIÓN AMAZÓNICA

DEL ECUADOR EN EL SIGLO

XVI, dio a luz importantes descubrimientos del autor encontrados en el Archivo de Indias de Sevilla.

Hace algunos años José Rumazo González cedió la relación documental de su investigación al Banco Central del Ecuador, conservando sus derechos de autor con el deseo de que los

17

Acogido del hijo de José Rumazo González Moya como aporte importante para la redacción de este periódico cultural.

1

Fotografía de José Rumazo González, destacado intelectual latacungueño que reposa en las infografías de los Valores Humanos de Latacunga, Contenedor Cultural Casa de los Marqueses.

documentos una vez micro fotografiados o digitalizados sean traídos al país, incrementando nuestro acervo histórico. Su publicación de los DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA AUDIENCIA DE QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO (ocho tomos) provienen de una selección y ordenamiento sistemático de la documentación referente a la Audiencia de Quito en el Archivo de Indias. Su labor en ese Archivo se encuentra en las fichas manuscritas de relación de documentos que en más de ochocientas páginas son el producto de una lectura detenida, selección y compilación sistematizada que tenía por objeto la publicación en unos ciento ochenta tomos de los documentos más esenciales para la historia de la Audiencia de Quito. Dicha publicación se inició ya con los ocho tomos de Pedro Vicente Maldonado en Madrid. Su permanente contribución de planos y mapas mediante envío al Ministerio de Relaciones Exteriores fue el germen de la importante Mapoteca de esa Secretaría de Estado.

Sobre su ACTIVIDAD CULTURAL, el Embajador Rumazo González fue uno de los cerebros más prolíficos que tuvo la patria en el siglo XX. Desde joven desarrolló una fecunda actividad cultural que acrecentó prestigio y respeto para el Ecuador. Amante de las artes y las letras, él y su hermano fundaron la

BIBLIOTECA ECUATORIANA, que publicó obras de muchos importantes autores compatriotas. La publicación de la revista RUMBOS recogió artículos de destacados autores en literatura, historia, arte. En España realizó estudios superiores de Historia; en Berlín se especializó en Filosofía de la Historia. En el país se entregó a una intensa actividad docente.

En el campo magisterial enseñó Filosofía de la Historia y Gramática Superior en la Universidad Católica de Quito; también ejerció la docencia en el Colegio Militar Eloy Alfaro.

José Rumazo González logró admiración por su notable acervo cultural. Por su brillante labor diplomática y cultural recibió la Orden Nacional Al Mérito, el Premio Nacional Eugenio Espejo, el Premio Espejo del l. Municipio de Quito, así como numerosos reconocimientos y condecoraciones en el país y en el exterior. Fue Miembro de Número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua (de la cual fuera su Director, y posteriormente Director de Honor hasta su fallecimiento), Miembro de Número de la Academia Nacional de Historia, miembro de la Academia de Historia de Madrid y de la de Bogotá, miembro correspondiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del Instituto de Cultura Hispánica, de la Sociedad

18

ARTÍCULOS abril - 2023

ACOJIDO

El Embajador José Rumazo González no solo se distinguió en el campo de la literatura, investigación histórica y el arte.

Jurídico Literaria, Sociedad Bolivariana, Grupo América, del Ateneo Ecuatoriano y otras instituciones. Ofreció conferencias y publicó colaboraciones en periódicos, diversas publicaciones y revistas de aquí y otras naciones.

En el campo de la LITERATURA, Rumazo González publicó diversas obras. ALTAMAR (poesía), PROA (poesía). RAUDAL (poesía), SOLEDADES DE LA SANGRE (poesía), EL AMOR SOÑADO EN LA MUERTE (poesía), SEVILLA DEL ORO Y LEYENDA

DEL CACIQUE DORADO (dramas), ANDARIEGOS (novela), CLARIDADES EN VISLUMBRES (poesía), son algunos de los títulos de sus obras literarias.

SENDAS Y ENCUENTROS

contiene una selección de la obra en prosa y ECOS DEL SILENCIO una selección de su obra poética. En la antología de prosa se recogen algunos de sus discursos, conferencias, estudios, ensayos, ponencias, sobre importantes temas.

Pero es indudable que la publicación de PARUSÍA, poema épico en siete tomos de ochocientas páginas cada uno, significó la obra cumbre del escritor. Esta obra de trescientos mil versos endecasílabos clásicos, ha sido catalogada como el más extenso poema escrito por un solo autor. Sus siete tomos: VÉRTIGO

DEL TIEMPO FINAL, IMPERIO DEL ABISMO, GLORIOSO

ADVENIMIENTO, JUICIO UNIVERSAL, VISIONES DE CONCIENCIAS, JUICIO FINAL, JUICIO Y CREACIÓN TRANSFIGURADA,

contienen una interpretación imaginativa del Apocalipsis, una visión poética del fin de los tiempos, una meditación lírica y heroica a la vez sobre la agonía y muerte de la historia humana.

En el campo del ARTE, publicó numerosos estudios y ensayos, especialmente sobre el arte colonial quiteño. Su crítica contenida en su libro VÍCTOR MIDEROS, presentó a este notable pintor en el ambiente cultural ecuatoriano. Su obra inédita sobre el Barroco de Quito hace un profundo análisis de la escuela colonial quiteña.

Paleógrafo. investigador. historiador, poeta, dramaturgo, novelista, conferenciante, promotor de cultura, prosista, ensayista, novelista, filósofo y diplomático, fue Rumazo González.

El Embajador José Rumazo González no solo se distinguió en el campo de la literatura, investigación histórica y el arte. A más de ejercer importantes cargos en el Servicio Exterior durante una limpia carrera diplomática de 40 años y de asistir como delegado a reuniones, actos y organismos internacionales o en misiones especiales. dio a conocer la cultura del Ecuador en los países donde lo representó.

Quito, 20 de abril de 2023

19

ARTÍCULOS

abril - 2023

COTOPAXENSES QUE EJERCIERON EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Según el registro histórico de rectores de la Universidad Central del Ecuador, tres ilustres ciudadanos de Cotopaxi ocuparon la más alta dignidad académico - administrativa del más antiguo y prestigioso centro de estudios superiores del país.

Las circunstancias bajo las cuales fueron designados no estuvieron exentas de polémicas, más aún tratándose de una dignidad de altisima incidencia en la vida nacional. La universidad es el cenit del pensamiento de una sociedad, en esta confluyen las mentes más lúcidas, que al calor de las diversas posiciones ideológicas, filosóficas y científicas, orientan a las nuevas generaciones, para que sean éstas las que disminuyan las inequidades y transformen el país en beneficio de los pueblos a los que se pertenecen.

Joaquín Pérez de Anda Sáenz de Viteri

Latacungueño, hijo de Pedro Pérez de Anda (oriundo de Ormijana – Alava – España) y María Sáenz de Viteri Loma (quiteña). Nació en 1762 y murió en 1831 en Latacunga; fueron sus hermanos: María Gregoria, Manuela, Manuel y Luis.

Doctor en Teología por la Universidad de Santo Tomás. Fue canónigo de La Merced en Quito; primer rector de la Universidad de Quito (hoy Universidad Central del Ecuador) en el inicio de la independencia (1799), fue llamado a ocupar este cargo cuando las transformaciones revolucionarias impulsaron la estructuración de entidades educativas con principios republicanos, superando el largo período de escolasticismo y ortodoxia.

Para alcanzar con legalidad y legitimidad un cargo como es el de rector universitario, se requiere reunir exigentes requisitos académicos y alta probidad en su historial de vida; esto es garantía del ejercicio de un liderazgo eficiente y eficaz.

Para alcanzar con legalidad y legitimidad un cargo como es el de rector universitario, se requiere reunir exigentes requisitos académicos y alta probidad en su historial de vida; esto es garantía del ejercicio de un liderazgo eficiente y eficaz.

Pasemos a continuación breve revista, de los tres ciudadanos cotopaxenses que fueron en su momento quienes guiaron los destinos de la universidad quiteña que cuenta con un nutrido palmarés que ha forjado a través de los años el pensamiento ecuatoriano.

Este criollo, quien expresó su postura a favor de la independencia, contribuyó con donativos a la causa libertaria, esto sumado a su exquisita formación académica, sirvió para que alcance el primer poder de la cultura.

Fue uno de los diputados al cabildo eclesiástico que resolvió la incorporación del antiguo Reino de Quito a la Gran Colombia, contrariando la postura de la alta jerarquía de la Iglesia que, con un obispo de Quito de origen español, era abiertamente monárquica.

20

2

Francisco Ulloa Enríquez 1

Toda la familia Pérez de Anda sirvió con dedicación a la causa libertaria, por esto él y sus hermanos forman parte del honorable listado de nuestros próceres de la independencia.

Emilio María Terán Jácome

Nació en Latacunga el 4 de enero de 1863. Hijo de Emilio Terán Robalino y de Ana Jácome Barba. Fue criado en Píllaro y recibió las primeras letras en ese lugar, desde pequeño mostró especial interés por las artes, se conoce que pintaba hermosos paisajes al óleo y tocaba varios instrumentos musicales. Hombre de vasta cultura y erudición.

En 1881, ingresó a la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central; en 1886, contrajo matrimonio con Hortensia Vaca Merizalde; en 1887, se graduó de abogado con las máximas calificaciones y se incorporó a la Corte Suprema de Justicia, dedicándose con enorme éxito a la rama penal.

En 1903, el Congreso lo eligió Rector de la Universidad Central. Los profesores y alumnos hicieron huelga frente a lo que vieron como un acto de intervención militarista; la universidad fue clausurada por algún tiempo, ejerció el cargo desde octubre de 1904 hasta noviembre de 1905.

En 1908, fue ascendido por el

Congreso a general de la República y a jefe del Estado Mayor General. En 1910, editó un tratado sobre el “Derecho Público Inglés” en dos volúmenes de 239 y 295 páginas con el propósito de dar a conocer las instituciones del pueblo anglosajón y las primeras tentativas del sistema parlamentario. En 1911, contaba con las simpatías de la tropa del ejército y de amplios sectores populares, se perfilaba para una potencialmente exitosa candidatura a la Presidencia del Ecuador; esto no se concretó ya que, el 3 de junio de 1911, fue asesinado en una de las calles de Quito.

Luis Felipe Chávez Obregón

Nació en el caserío de Isinche – Sumalo, perteneciente a la parroquia Pujilí, provincia de Cotopaxi, el 21 de junio de 1882. Hijo de Antonio Chávez y de Asunción Obregón, indígenas de dicho sector donde poseían tierras. Ella falleció pocos días después de infección puerperal y el viudo y su niño pasaron a residir a Latacunga donde el pequeño cursó la primaria en la escuela de los Hermanos Cristianos, destacado por sus excelentes calificaciones. En sus estudios universitarios obtuvo el doctorado en Jurisprudencia; ejerció la profesión con lucimiento y mostró especialísimas dotes que hicieron de él uno de los más solicitados jurisconsultos de la República.

El 3 de noviembre de 1928, fue

Doctor (Ph.D.) en Ciencias de la Educación por la Universidad de La Habana - Cuba. Arquitecto; especialista en planeamiento y administración. Docente de investigación. Miembro Correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Director del Centro de Estudios Históricos de la provincia de Cotopaxi. Miembro Correspondiente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión núcleo de Cotopaxi. Miembro de la Sociedad Bolivariana del Ecuador núcleo de Cotopaxi. Docente - Investigador Titular Principal de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Director del Proyecto de Investigación de la UTC sobre el Patrimonio Histórico de Latacunga. Ha publicado libros y diversos artículos científicos y culturales relacionados con la Arquitectura, historia, geografía, patrimonio, interculturalidad, pedagogía, planeamiento, extensión universitaria, planificación de recursos, realidades pedagógicas de las universidades de América Latina, entre otros.

21

1

3 4

designado profesor accidental de la difícil cátedra de Código Civil, Testamentos y Obligaciones. En diciembre y a la renuncia del titular Benjamín Carrión, fue electo Vicerrector de la U. Central por 38 votos contra 30 de su oponente el Ing. Alberto Villacrés, profesor de la Facultad de Ciencias.

En 1934, estando vacante el Rectorado, derrotó al Dr. Isidro Ayora por 44 votos a 36 y, al posesionarse del cargo, tuvo que enfrentar a la reacción de la

derecha del país, escandalizada por el ascenso de un socialista. El presidente de la República, Dr. José María Velasco Ibarra, en su Informe a la Nación amenazó con la clausura temporal de las universidades y colegios y con el cese de la autonomía, pues creía que estaban conspirando para derrocarlo. Entonces protestó el Consejo Universitario de la Central y recordó que las universidades latinoamericanas eran autónomas por la Reforma de 1917 en la ciudad de Córdova, Argentina, autonomía

que no podía ser pisoteada en el Ecuador. La Cámara del Senado apoyó esa protesta, ampliando la autonomía conferida por la Ley de Enseñanza Superior del 6 de octubre de 1925 dictada por la Junta de Gobierno Provisional. El presidente Velasco Ibarra envió una carta a la Cámara de Diputados, pidiendo que se rechace el proyecto, procedimiento ilegal, avivándose el fuego de una ardua polémica más política que doctrinaria debido a la desfachatez del primer mandatario; pero, el gobierno, no se quedó

22

ARTÍCULOS abril - 2023

atrás y propuso a la Cámara del Senado un proyecto de clausura de la Universidad Central. Hubo alborotos callejeros y algunos estudiantes quedaron lesionados. Las universidades de Guayaquil y de Cuenca se solidarizaron con la de Quito, Velasco Ibarra insistió y hasta fue públicamente acusado de fascista, ocurriendo lo increíble, pues algunos profesores y estudiantes de Medicina alentaron la división interna con sendos comunicados, obligando a renunciar al rector y demás miembros del Consejo Universitario, que se sacrificaron para dar paso a una auto reorganización.

Velasco Ibarra designó ministro de Educación al diputado Dr. Rosendo Santos, quien había luchado para la aprobación del decreto de reorganización, manifestado en múltiples ocasiones su voluntad de clausurar la Universidad, y tuvo la imprudencia de declarar: “si la auto reorganización no satisfacía al Presidente o no traía sino un cambio de fichas, entonces se reservaba, como Ministro, el derecho a intervenirla”.

Tan impolítica conducta obligó a Chávez y a los demás miembros del Consejo a retirar sus renuncias y apoyados en la mayor parte del estudiantado enfrentaron al gobierno. Los alumnos se tomaron el edificio, declarando la huelga y nuevamente hubo intranquilidad y zozobra. El 18 de diciembre, el presidente Velasco decretó la clausura y la impuso por la

fuerza. Los huelguistas, viéndose asediados, abrieron un horamen y escaparon de noche por la parte trasera del local. Chávez había sido ofendido y tratado con despotismo, pero se retiraba con la conciencia tranquila. Poco después fue homenajeado por sus colegas jueces de la Corte Superior de Justicia de Quito, que le designaron conjuez por unanimidad de votos.

Su paso por el rectorado no disminuyó sus bríos pues siempre había sido “empeñoso en la lucha, fuerte en la derrota, sereno en los triunfos, tranquilo, cortesano, ciclotímico.”

Falleció a las cinco de la madrugada del lunes 26 de marzo de 1938 “en la pobreza más espantosa” pues la enfermedad había liquidado su escaso capital adquirido en buena ley como abogado de amplia clientela y prestigio. Su cadáver fue trasladado al Salón Máximo de la Universidad Central donde se levantó una capilla ardiente. Los oradores dijeron que había sido un pionero de las ideas de izquierda en el Ecuador.

• https://es.wikipedia.org/wiki/ Universidad_Central_del_Ecuador

• López R. y Tapia A. (2019). Génesis de la Universidad Central del Ecuador.

• Pérez R. https:// rodolfoperezpimentel.com/

• Rosero Jácome R. (2020). La universidad ecuatoriana los influjos externos, las ideas internas: 1940 -2010. Boletín de la academia nacional de Historia.

• Universidad Central del Ecuador (2012). Protagonistas de la Historia 16212012

23

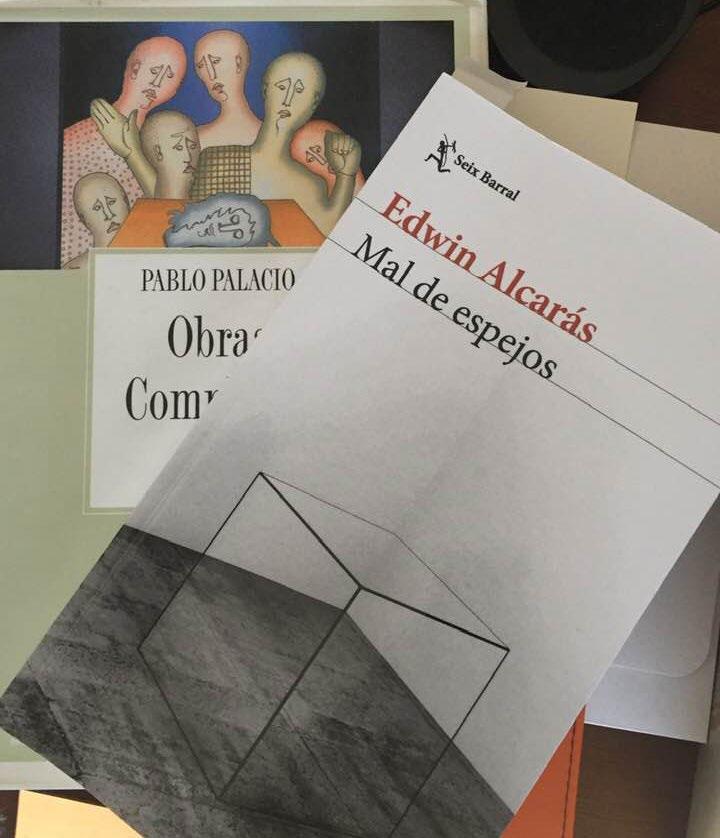

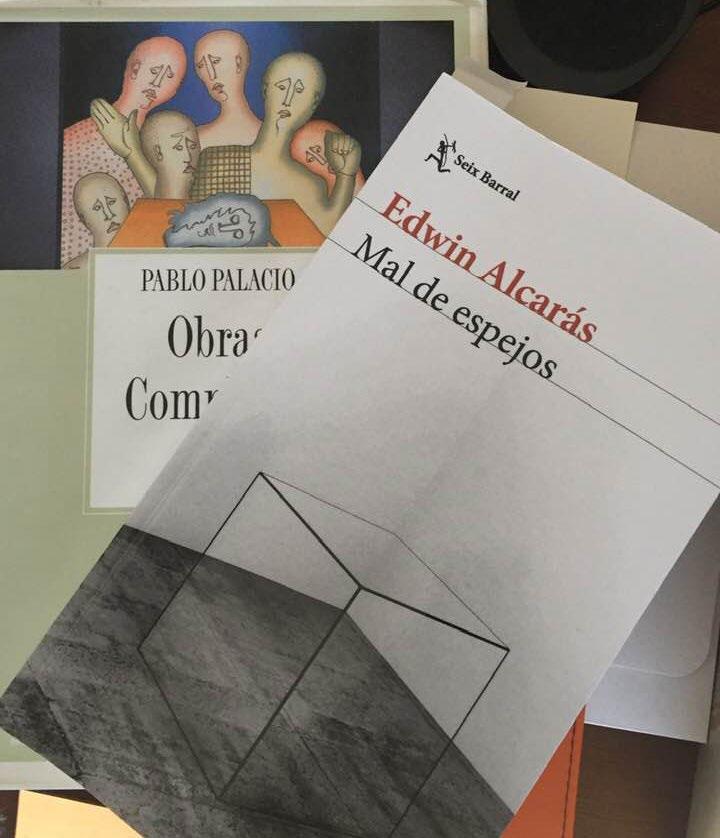

MAL DE ESPEJOS

Galo Galarza Dávila 1

IMPRESINDIBLE abril - 2023

DISCURSOS mayo - 2022

Mi suegro, el padre de mi mujer y abuelo de mis hijos, se llamó Eduardo Suárez Palacio. Era primo de Pablo Palacio Suárez , el célebre autor lojano que murió a los cuarenta años de edad en el hospital Luis Vernaza de Guayaquil, envuelto en las sombras de la locura. Era inevitable, por ello, que su nombre saltara permanentemente en las largas conversaciones de sobremesa que tenía con él (con mi suegro, digo). Nos contaba de la infancia de su primo, de cómo tomó los dos apellidos de la madre ante el abandono del padre, de su orfandad (perdió a su madre muy temprano), de cuando se cayó en la Chorrera del Pedestal y tuvo un golpe en la cabeza tan brutal que todos creían moriría y otros decían que por allí le entró el “iluminado alucinamiento”, de cuando vino a Quito, financiado por su tío José Ángel para estudiar jurisprudencia (aunque él quería estudiar arte o arquitectura), de cuando se hizo militante del Partido Socialista, de cuando fue elegido diputado y secretario del Congreso, de cuando comenzó a publicar sus libros y se hizo profesor de Filosofía, de cuando se casó con Carmen Palacios (la bella escultora esmeraldeña), de cuando le sobrevino la locura, de cuando fue internado en el hospital guayaquileño, de cuando murió a tan temprana edad. En fin, Pablo Palacio Suárez fue, sin duda, el más célebre pariente de una familia que dio formidables escultores y dos presidentes de la República, y, por

lo tanto, fue el que más alimentó la leyenda (y la fábula y el morbo). Años más tarde, trabajé con el doctor Alfredo Palacio Gonzáles, también emparentado con Pablo Palacio, cuando fue vicepresidente de la República. La Cancillería me designó, en comisión de servicios, para que dirija la oficina de relaciones internacionales. En esas mismas oficinas, vaya maravilla, trabajaba el hijo de Pablo Palacio Suárez, llamado igual que su padre: Pablo Palacio Palacios (el hombre de las tres pes). Ya se imaginarán cuántas inolvidables conversaciones tuvimos.

Por ello me intereso tanto en la vida y obra de este autor que, como dice Edwin Alcarás, en su reciente novela titulada “Mal de espejos” (editorial Seix Barral, Bogotá, 2022), se convirtió en el “núcleo punzante de nuestro `canon` literario, o sea de nuestro malinchismo, o sea de nuestro provincianismo, o sea de nuestra corta de miras”. Talvez el estudio más completo que se ha hecho hasta ahora sobre el autor de “Un hombre muerto a puntapiés” sea el que realizó la española María del Carmen Fernández, investigadora de literatura latinoamericana, quien llegó como profesora de la Universidad San Francisco

24

La Cancillería me designó, en comisión de servicios, para que dirija la oficina de relaciones internacionales.

En el libro, dividido en doce capítulos y una introducción, el narrador-autor busca descubrir rastros en el origen de su familia, en el de Pablo Palacio, en el de Marcelo Trinidad Alcasser.

de Quito, y publicó su libro “El realismo abierto de Pablo Palacio/ en la encrucijada de los 30”, en ediciones Libri Mundi Enrique Grosse-Luemern, en 1991. Y la más cuidada edición de sus obras completas, las que coordinó Wilfrido H. Corral para la colección Galaxia Gutemberg/CÍrculo de Lectores de la UNESCO (París, 2000), en la que se incluyen varias apreciaciones críticas de autores ecuatorianos y latinoamericanos, y textos de Palacio que no habían sido incluidos en otras antologías.

Ahora, Edwin Alcarás (Quito, 1981), publica su novela antes mencionada, en la cual aparece otra vez Pablo Palacio (“don Pablito”) como una sombra entre laberintos. Y es que el narrador y ensayista quiteño arma su novela como una trama de espejos (o mal de espejos), como un alucinante juego de palabras con el cual proyecta la vida de Marcelo Trinidad Alcasser Kishpe (cuyo nieto, el narrador de la novela, rescata sus diarios, escritos en cuadernos) y la del autor de “Débora”, ambos presos de la locura y conectados por el azar, la literatura y la vida en un Quito fantasmagórico. Con ambos personajes, Alcarás, inventa un pasado, cambia y mezcla nombres de personas de la época y situaciones (pasadas y actuales), por allí reconocemos a Eugenio Espejo, a Jorge Icaza, al padre Aurelio Espinosa Polit, fragua encuentros, evoca a Nietzsche, Jaspers y otros filósofos, al dios ausente, al singular duende

(que aparece y desaparece), a su interlocutor Antoñito (estudioso de la obra de su abuelo), descubre lugares perdidos en la memoria. Un fascinante ejercicio de ficción literaria, en definitiva, armado con las palabras escritas por Palacio en varios de sus textos y con las que el autor fragua en un brillante relato (que obliga a la participación activa del lector, quien debe despojarse de la pereza de pensamiento y la comodidad, como reclamaba Paul Ricoeur, en la “Metáfora viva” y que sirve como epígrafe en un capítulo), para no perderse en el hilo del relato y en las trampas (si así se puede llamarlas) que le (nos) tiende el autor.

En el libro, dividido en doce capítulos y una introducción, el narrador-autor busca descubrir rastros en el origen de su familia, en el de Pablo Palacio, en el de Marcelo Trinidad Alcasser. Va desde las calles del Quito viejo donde vivió Pablo Palacio una época (supuestamente despojado de la ayuda de su adinerado pariente, cuando vivía en la República de las Letras), hasta el manicomio Lorenzo Ponce, así llama Alcarás en la novela al hospital Luis Vernaza en Guayaquil, no sé si deliberadamente o por descuido, donde el autor de “Un hombre muerto a puntapiés” fue recluido en compañía de su esposa Carmen Palacios, quien debió trabajar de enfermera para pagar su estadía. Llega hasta un convento de monjes perdido en la montaña y a la casa o refugio de Mama Tránsito, una

Jurista y escritor. Autor de libros de narrativa y ensayos. Fue Embajador del Ecuador en México; ha estudiado ciencias jurídicopolíticas en Escuela de Postgrado en Ciencias Internacionales en la Universidad Central del Ecuador, así como Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Publicado en el perfil de Facebook del lunes 10 de abril de 2023 a propósito de la presentación del libro “Mal de espejos” del autor ecuatoriano Edwin Alcaraz quien refiere literalmente: Lecturas como esta, del escritor Galo Galarza, hacen que valga la pena la angustia de escribir. Un lector que descifra emocionalmente todas las “trampas” y los guiños de mi novela “Mal de espejos”. Un lector cómplice que completa la historia y la vuelve a escribir en su imaginación. Un lujo de lectura. Gracias, Galo.

Pablo Arturo Palacio Suárez (Loja, 25 de enero de 1906 - Guayaquil, 7 de enero de 1947). Escritor y abogado ecuatoriano. Fue uno de los fundadores de la vanguardia en el Ecuador e Hispanoamérica, un adelantado en lo que respecta a estructuras y contenidos narrativos, con una obra muy diferente a la de los escritores del costumbrismo de su época.

25

1 2 3

26

DISCURSOS mayo - 2022

IMPRESINDIBLE abril - 2023

sabia mujer indígena, quien guarda la novela inédita del escritor lojano (“Las ojeras de la Virgen”). Viaja en el tiempo hasta la España del siglo XVII, en busca del primer Alcasser (¿Alcarás?) quien llegará más tarde a Quito, y se pasea por las laderas del monte hablando con mujeres indígenas (que son el otro lado de su origen). En una suerte de original propuesta, distinta a la que hizo Icaza en su novela “El chulla Romero y Flores”. Hay, en la novela, pasajes verdaderamente memorables y descripciones llenas de poesía,

como aquella en la cual describe a Pablo Palacio: “El hombre parece un niño crecido de pronto. Con la ropa muy chica. Los brazos demasiado largos. Los ojos como un agua a punto de desbordarse. Un aceite amarillento, temblando. La nariz alargada, aguda. El pelo rojizo, enredado en meandros concéntricos. Como si llevara el cerebro por fuera. Su boca, de labios muy delgados y torcidos, transitando entre la tortura y el júbilo” (Pág. 22). O esa descarnada descripción que hace de nuestra literatura: “Caos. Listas sin sentido.

Líneas que no conducen a ninguna parte. Como la vida. En todos los instantes late el absurdo. Veneno en la sangre. Escribir es una continuidad de absurdos. Sería mejor callar. Al menos más honesto. Más lógico. Pero la vida no es así. Nadie se salva. El tormento de escribir y el tormento de no escribir son la misma cosa…”. No conozco personalmente a Edwin Alcarás. Espero encontrarle un día y darle un abrazo de felicitación. Varios pasajes de su novela me llenaron de emoción.

27

ARTÍCULOS

abril - 2023

TRECE DE ABRIL: DÍA DEL MAESTRO ALGUNOS

PERSONAJES DEL AYER COTOPAXENSE

El Magisterio Ecuatoriano, guarda en su memoria los nombres de valiosos hombres y mujeres, que dedicaron su vida a la enseñanza de las nuevas generaciones desde los establecimientos de instrucción primaria, secundaria y superior, cuya semilla encaminada a forjar una mejor sociedad para beneficio del Ecuador permitió que muchos de sus pupilos alcanzaran los objetivos propuestos como profesionales en diversas áreas del conocimiento.

El presente artículo va dedicado a la memoria de quienes ya no están presentes en el plano terrenal, cuya misión de enseñanza a la niñez y juventud cotopaxense forma parte de la historia de Cotopaxi enraizada en la galería de la inmortalidad, así mismo dedico un sincero homenaje a la memoria de mi progenitora Sra. Olga Cajiao Vaca de León (+), que también ejerció su labor como Profesora Normalista en algunos planteles educativos de Cotopaxi, dejando en alto el nombre del Normal Pedagógico Belisario Quevedo, de cuyas aulas egresara en la década de los cincuenta.

Las celebraciones

La iniciativa sobre esta celebración fue impulsada en 1918 por el Prof. Carlos T. García normalista quiteño, Director – Fundador de la Revista Mensual “El Magisterio Ecuatoriano”, que además era Director de la Escuela Superior Simón Bolívar, plantel que de manera conjunta con el Prof. Antonio Guzmán Director la Escuela Municipal Sucre, organizaron por primera ocasión

un evento en homenaje al Maestro Ecuatoriano que tuvo lugar el 12 de junio 1919 en las aulas de la citada Escuela Sucre, acto que contó con la colaboración de otros maestros de la época como: Ricardo Casares, Amable Cevallos, Luis E. Játiva, Arturo Suasti, Eduardo Dávila, Luis Montufar, entre otros valiosos preceptores, dicha reunión social reunió a los profesores de las escuelas públicas, municipales y particulares de la capital ecuatoriana.

Varios meses después la Asamblea de Profesores de Pichincha que se reunió en Quito, propuso que esta celebración se estableciera de manera oficial, además de tratarse otros temas como la mejora económica de los sueldos, reformas a los Reglamentos y Planes de Estudios, entre otros, una acción que se concretaría con el apoyo de los Representantes de la Sociedad General de Preceptores de la Provincia del Guayas quienes proponen el 13 de Abril, fecha de nacimiento del escritor ambateño Juan María Montalvo Fiallos, como Día del Maestro Ecuatoriano.

Este accionar recibió la aprobación del Presidente de la República de la época Dr. Alfredo Baquerizo Moreno, que expidió el Decreto correspondiente que a continuación transcribimos:

Alfredo Baquerizo Moreno Presidente Constitucional de la República,

Considerando:

Que es menester honrar al Preceptor Ecuatoriano, factor importantísimo

28

Alonso X. León Cajiao 1

del Día del Maestro se caracterizaron por su tinte literario, artístico, social y deportivo.

de la cultura popular; Que el día del nacimiento del ilustre escritor

Don Juan Montalvo es el día más adecuado para este fin;

Decreta:

Art. 1°.- El 13 de abril de cada año, celébrese en toda la República la Fiesta del Maestro.

Art. 2°.- Los Consejos Escolares reglamentarán esta Fiesta en la respectiva provincia y votarán, además las cantidades necesarias para tal objeto.

Art. 3°.- El ministro de Instrucción

Pública queda encargado de la ejecución del presente Decreto. Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 29 de mayo de 1920.

(f) A. Baquerizo Moreno

El Ministro de Instrucción Pública

(f) Manuel E. Escudero.

Es copia. El Subsecretario de Instrucción Pública (f) José María Suárez M. Promulgado el 10 de junio 1920. Registro Oficial N° 1.109.

El mismo año de aprobación del Decreto, se realizó una revista de gimnasia con la participación de los Colegios Normales Manuela Cañizares y Juan Montalvo, así como de las escuelas primarias.

Consignamos estos datos a manera de referencia sobre el origen del Día del Maestro Ecuatoriano; además de Montalvo, en los años posteriores se incorporarían a otros valiosos personajes ecuatorianos que por su trayectoria y ejecutorías

en sus respectivos campos son considerados Símbolos de la Educación como: Monseñor Federico González Suárez, Dr. Luis Felipe Borja Pérez, Dr. Víctor Manuel Peñaherrera Espinel, Santo Hermano Miguel (Francisco Febres Cordero Muñoz) y Dr. Pío Jaramillo Alvarado.

En Cotopaxi los centros pedagógicos se integraron por valiosos valores humanos, hombres y mujeres que dedicaron su vida a la noble labor de la enseñanza en diferentes planteles primarios, secundarios y superiores, algunos fallecidos y otros que nos acompañan acogidos a la jubilación, enumerarlos sería extenso además de valioso para comprender de manera profunda la actividad docente, esta ocasión citaremos los nombres de algunos personajes de grata recordación en la memoria cotopaxense.

Licenciado en Ciencias de la Educación, Cronista Gráfico y Genealogista. Ha asistido a varios cursos, talleres, conferencias y congresos sobre educación, periodismo y fotografía. Miembro Correspondiente de la Casa de la Cultura núcleo de Cotopaxi, Director del Periódico Digital El Cotopaxense, Director de Fotografía de la Agencia de Noticias Press South – Quito. Colaborador del Programa Recorriendo mi LLacta – Radio Municipal Latacunga, Director del programa online “Genealógicamente Hablando” – El Cotopaxense. Ha merecido varios reconocimientos al mérito Literario, investigativo, cultural y periodístico. Articulista del Periódico Buena Semana – Pujilí. Autor del libro “Pujilí y su Gente” tomo 1 publicado en 2019. Actualmente responsable y autor de la página de Facebook “Cotopaxi: PÁGINAS GENEALÓGICAS” sobre material audio visual para plataformas digitales.

29

1

Gustavo Bassantes León, maestro egresado del Normal Juan Montalvo de Quito, desempeñó por tres ocasiones la Dirección Provincial de Educación. Fotografía: “Pujilí y su Gente” tomo 1 Autor: Alonso X. León Cajiao.

ARTÍCULOS abril - 2023

Las celebraciones del Día del Maestro se caracterizaron por su tinte literario, artístico, social y deportivo, como aquella velada de 1952 que se realizó en el Teatro del Colegio Nacional Vicente León, con la puesta en escena de la obra “Reparación” del dramaturgo

riobambeño Carlos Arturo León, bajo la Dirección Escénica del Inspector Escolar Gustavo Bassantes León, maquillaje y escenografía de Luis Mejía, y con la participación de maestros como Pastora Coronel de Bassantes, Leonilde Flores, Elsa Cerda

Jácome, Marianita Durán, Rómulo Vásquez, Rodrigo Campaña Escobar, Mario Cerda, Alberto Albán, por citar algunos nombres, además de la presentación artística del Trío Ecuador.

Otro aspecto a destacar es la inauguración de los Cursos de Perfeccionamiento Docente en su mayoría impulsados por el educador pujilense Prof. Gustavo Oswaldo Bassantes León, en 1958 el jurisconsulto cotopaxense Dr. Galo Atiaga Bustillos en funciones de Director Provincial de Educación de Cotopaxi inauguró un Curso de Perfeccionamiento para los Docentes que ejercían en la sección montañosa, en que se abordaron temáticas como la elaboración de planes y programas para las Escuelas completas y medias, así como la planificación semanal de labores y norma de cómo deben tratarse las materias relacionadas con la educación para

el hogar, para la salud, actividades artísticas y manuales, etc., quienes asistieron a este curso observaron las prácticas docentes de la Escuela Pablo Herrera, anexa al Normal Rural.

Refiriéndonos brevemente a este tema, la actividad docente en los sectores rurales principalmente de la montaña demandaba vocación y esfuerzo, citándose entre ellos a Zoila Abelina Albuja Zumárraga y Vicente León Naveda, este último también se desempeñaría como Teniente Político principal de la parroquia Pilaló en 1913, convirtiéndose en una figura referente por su calidad humana e interés en el desarrollo de esta

próspera parroquia.

Acción similar se registra en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, posteriormente denominada El Corazón, encontramos a doña Isabel Tovar Tinajero de Villacréses como Directora de la Escuela Central de Niñas de esta localidad, varias décadas después cobraría notoriedad la recordada normalista Srta. Olga Sánchez Plaza, actividad que también le permitiría participar en varias ocasiones en política.

En este innumerable listado de recordadas maestras también anotamos los nombres de Anita y Mercedes Viteri Vaca (primas de la progenitora del suscrito), Enriqueta Navas Matute de Toro, Abigaíl Tinajero Chávez de Vaca,

30

En la gráfica el Grupo de Profesores de Instrucción Primaria que asistieron a la inauguración al Curso de Mejoramiento Profesional de la Sección Costanera de Cotopaxi en 1958, impulsado por el Dr. Galo A. Atiaga Bustillos Director Provincial de Educación. Fotografía: Hugo Rengifo Suárez, copia en archivo del autor.

Elena Cevallos Suárez de Utreras y Doña Piedad Moscoso Moreno de Coronel, quienes se convirtieron en las primeras damas del cantón Pujilí en recibirse como Profesoras Normalistas por el Normal Rural que inició actividades en mayo de 1938, en décadas anteriores también conoce la trayectoria de las preceptoras María Esther Andino Gallegos de Boada, las hermanas Concepción, Manuela y Carmen Adela Tovar Tinajero, por anotar algunas referencias de pioneras que recibieron las enseñanzas de la Comunidad de las Madres Marianistas que llegaron a Pujilí en 1901 por gestiones de los ciudadanos Benedicto Tovar Cevallos y Elías Luzuriaga Vásconez.

En Latacunga ejercieron la docencia valiosas maestras en su mayoría egresadas del Normal Manuela Cañizares de Quito, se anotan los nombres de nombres de Elvira Ortega Freire, Dorila Zurita Terán, Mila Ruiz Rivas Directora de la Escuela Isabela Católica (hoy Elvira Ortega) 1933 – 1936 y de la Escuela Once de Noviembre, Beatriz Egas de Valdés, Ángela Ricaurte, Lola Díaz de Córdova, Evangelina Herrera Arias de Reinoso, Pastora Coronel Jácome de Bassantes, en Saquisilí la presencia de benefactoras de la educación como las hermanas Rosa y Amelia Menas Bastidas; pedimos las debidas disculpas si omitimos los nombres de otras valiosas educadoras, que en otra publicación abordaremos a detalle.

Por otra parte en los caballeros citamos a maestros de la talla de Teófilo C. Segovia Pális maestro, historiador y Presidente del Cabildo Pujilense, Luis Moscoso Moreno profesor, funcionario público, corresponsal de varios medios de prensa escrita; Luis F. Andino Gallegos normalista del Juan Montalvo, Presidente del Cabildo Pujilense, poeta y escritor; César Francisco Naranjo Rumazo normalista del Juan Montalvo, Concejal y Presidente del Cabildo Pujilense, periodista, escritor, corresponsal y articulista de varios periódicos locales y nacionales; Humberto Luzuriaga Vásconez, normalista del Juan Montalvo, Director – Fundador y Profesor de varias escuelas en la provincia, Presidente del Cabildo Pujilense, Consejero Provincial; Isaías M. Salazar Estrella, normalista, Concejal y Presidente del Cabildo Pujilense, escritor, autor del

Himno a la Sociedad Obrera y Cultural “24 de Mayo” de Pujilí, poeta, Miembro distinguido de la Legión de María; Julio Cerca Vaca Normalista del Juan Montalvo de Quito, Director Provincial de Educación de Cotopaxi, Concejal de Latacunga, Director Fundador y Profesor de varias escuelas en la provincia, formó parte de varios centros pedagógicos e instituciones magisteriales; Luis Maldonado Tamayo (1902 – 1994), hijo del célebre notario Rómulo Emilio Tamayo Terán, graduado del Normal Juan Montalvo de Quito, docente, legislador, periodista y diplomático, militante Socialista, Ministro de Previsión Social y Encargado del Poder por una horas después del golpe de estado perpetrado por el Coronel Carlos Guevara Moreno en el segundo velasquismo, fue sobrino de las recordadas maestras pujilenses Zoila Victoria y María Rosario Tamayo Alvear; Luis Felipe Chávez Obregón (1882 – 1938) jurisconsulto, legislador y docente, Profesor del Normal Juan Montalvo de Quito, Vicerrector y Rector de la Universidad Central, Secretario General del Partido Socialista Ecuatoriano, su hijo se destacó como un importante dirigente sindical, y sus nietos descollaron como docentes en importantes planteles de la capital ecuatoriana; José María Cerda Maldonado profesor en varias parroquias de la provincia, funcionario público, Rafael Antonio Palma Pacheco autor de una Monografía de la Parroquia Eloy Alfaro, profesor en

31

Sr. Luis Maldonado Tamayo (1)

ARTÍCULOS abril - 2023

varios planteles educativos, dirigente sindical y de la clase del volante, podríamos continuar recordando a otros importantes baluartes de la educación, que de manera desinteresada dejaron un legado de aprendizaje en las generaciones futuras, con lo presente tenemos una idea de contingente que nuestra provincia entregó al país.

Docente que integraban el magisterio de Cotopaxi en la década de los años sesenta, en una entrega de reconocimientos celebrado en el antiguo Salón del Sindicato de Choferes de Cotopaxi. Fotografía original: archivo Alonso León C.

32

En una próxima entrega publicaremos algunas entrevistas sobre aquellos docentes que iniciaron sus actividades en la década de los años cuarenta, quienes ejercieron la docencia en los recintos y caseríos, así como el aporte de varios ciudadanos en otros sectores de la Patria como el caso del Profesor Pablo Julián Gutiérrez Yépez, que llegó a ocupas una Concejalía Municipal de Quito y la Dirección de la Escuela Espejo de la misma ciudad. Finalmente expreso mu saludo a las damas y caballeros de la educación quienes entregaron su contingente vital e intelectual en beneficio de los niños y jóvenes ecuatorianos, enfatizamos nuevamente las disculpas del caso si se omitieron los nombres de algunos docentes, que forman parte de la historia social de Cotopaxi, de la historia de aquellos que lo entregaron todo de sí para generar una patria soberana, académica y con baluarte de honestidad para mejores días.

33

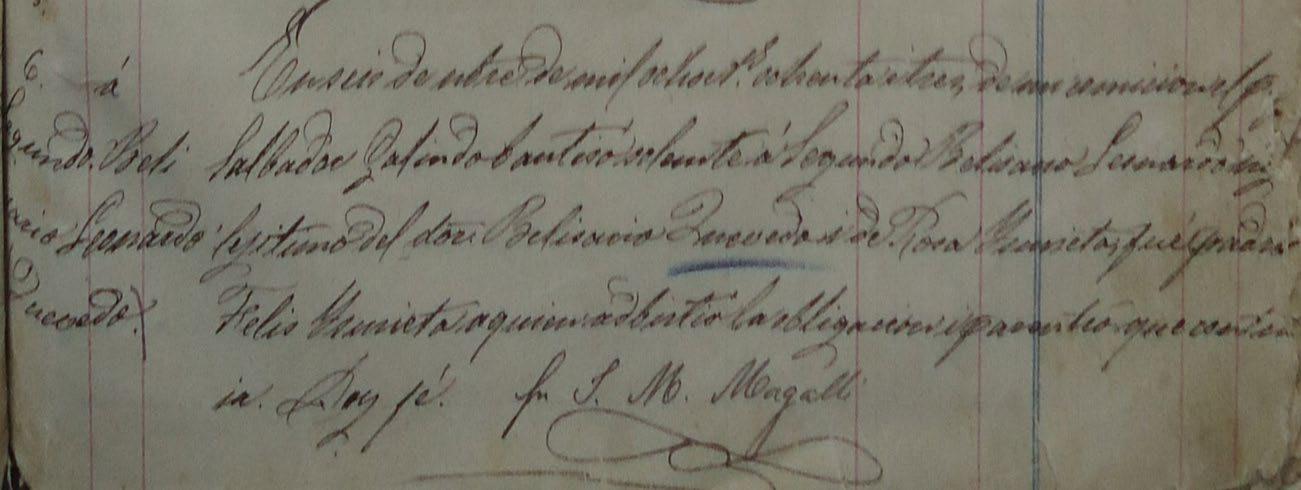

J. M. Magalli

J. M. Magalli

Jorge Rodrigo Poveda Aguilera

Jorge Rodrigo Poveda Aguilera