2025年7月 大災難 日本 睇完今期,有無嘢想講先?歡迎 Email/Dm 我哋分享感想,

想做作者投稿亦非常歡迎。心動不如行動,我哋期待你嘅聲音!

* 投稿資訊請參考我們的網站 catch.fes.org.hk

email catch@fes.org.hk

facebook https://www.facebook.com/catch.iscf/ instagram catch_magazine

hashtag #catchmagazine

CATCH US ON

香港基督徒學生福音團契有限公司

蔣文忠

孔德承

黃海恩

陳澤恩

中學生基督徒團契(ISCF)幹事 黎家雯、陳慧莊、李靜蕙 catch@fes.org.hk catch.fes.org.hk

訂閱及查詢

電話 2369 8512 ‧ 傳真 2367 4694 WhatsApp 6072 0497

九龍長沙灣道137-143號長利商業大廈11字樓

你可以透過以下途徑支持《Catch》的製作費用:

04-13 COVER STORY ‧ 2025年7月日本大災難?

catch.fes.org.hk catch_magazine

CATCH YOUNG GUNS

16-23 INSTANT CAPTURE ‧ 時間與他者

24-25 INSTANT CAPTURE ‧ 身靈與心靈

26-31 INSTANT CAPTURE ‧ 利迷「平常心」?

支票奉獻:支票抬頭請寫「香港基督徒學生福音團契有限公司」,寄九龍長沙灣道137-143 號長利商業大廈11字樓《Catch》雜 誌收。

2. 銀行入數:將奉獻直接存入恆生銀行戶口:286-126024-002 或渣打銀行戶口:574-0-067544-4,“Fellowship of Evangelical Students(Hong Kong)Ltd.”

3. 轉數快:FES快速支付系統識別碼(FPS ID):1915727,轉賬至 “ Fellowship of Evangelical Students(Hong Kong)Ltd. ” 。

4. PayMe:請以PayMe App掃瞄二維碼。

5. 現金繳付:請於辦公時間到訪,或致電約定時間。

❖ 請將支票、銀行存款單、轉數快確認指示截圖、PayMe「成功付款」截圖,並在備註中註明:《Catch》雜誌。

以郵寄或電郵 iscf@fes.org.hk 或Whatsapp 至 6072 0497(只限銀行存款單及轉數快截圖使用)交回 本團契。

各學校、教會或青少年中心等訂閱單位:

若有意支持《Catch》的製作經費,可由本機構簽發「《Catch》雜誌訂閱費」收據,以便 貴單位作出財政安排。

詳情請致電 2369 8512《Catch》編輯部洽。

CATCH THE HEAT

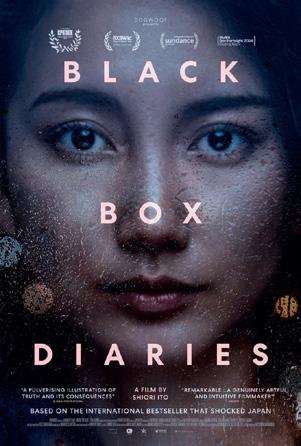

34-37 PUNCH THE MOVIE ‧《黑箱日誌》:剖開你我的痛

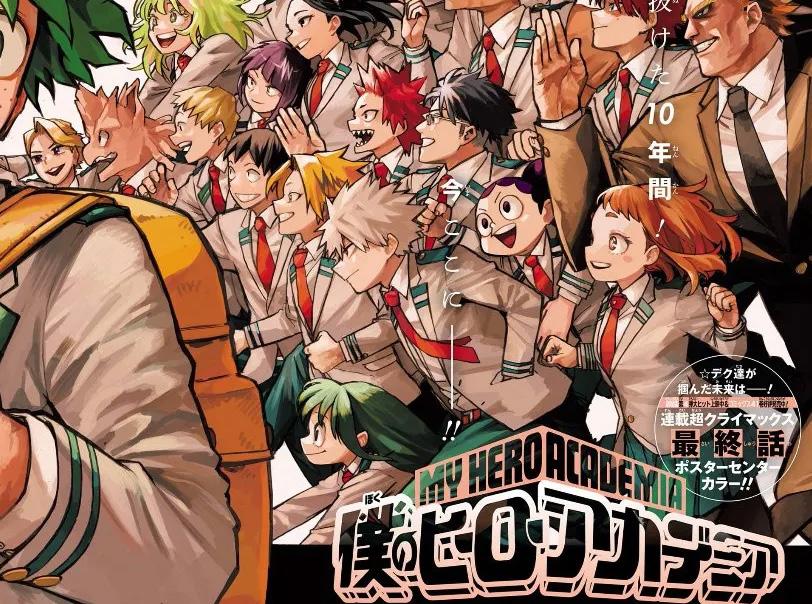

38-41 PUNCH THE ANIMATION ‧我的英雄學院 《彼此相愛X接下來輪到你了》

CATCH THE BLACK

44-45 COLOR THE BLACK ‧《煙火》

46-47 COLOR THE BLACK ‧《鐘》

48-49 COLOR THE BLACK ‧《草船借箭》

50-51 COLOR THE BLACK ‧《靜望見神》

預言背後的 探討 預言背後的 探討 2025 年 7月 日本大災難? 閱讀前,試試自己對以下

項目的認識程度!

以下哪些是你曾經接觸過

或者有興趣接觸的預測方

法呢?

數玫瑰花瓣

塔羅牌

水晶占卜

星座運程

紫微斗數

易經卜卦

盧恩符文

夢境解讀

參考答案之書

茶葉/咖啡渣占卜

翻開聖經搵答案

預言日本預言漫畫家竜樹諒在《我所看見的未來》 2025年7月日本會發生毀滅級地震

隨著近來全球地震頻繁及極端氣候加劇,

最近一本名為《我所看見的未來》的日本漫畫

成為了熱議話題!這部漫畫由日本預言漫畫

家竜樹諒( Tatsuki Ryo )於 1999 年出版,因成

功預測了英國戴安娜王妃之死和日本 311 大地

震而聲名鵲起。《我所看見的未來》中提到, 2025 年 7 月 5 日日本將會發生毀滅級地震,並

引發海嘯波及香港及台灣。

竜樹諒自 1976 年起便開

始紀錄自己的夢境,隨著夢 中的畫面逐一在現實發生,促 使她將夢境內容集結起來,《我

所看見的未來》便是 1999 年竜

樹諒整理自己 15 個夢後所編成的一本漫畫!根據報 道顯示,漫畫中提及的 11 個預知夢,其中 7.5 個記 錄的預知夢內容已經應驗! ① 隨著 2025 年 7 月逐漸 接近,讓不少人擔心預言會成真,引起人們熱烈的 討論!

2025 年 7 月 5 日,日本是否真的會發生大災 難?竜樹諒的預知夢究竟有多準確?讓我們從不同 的角度探討,為何一本預言漫畫會引起如此熱議。

① 為什麼有 0.5 個夢應驗?竜樹諒夢到 2020 年會出現一種病毒, 並在 10 年後捲土重來。2020 年初的新冠肺炎的出現已應驗了

夢境的一半,另外一半就要留待 2030 年才可知是否應驗。

預言為何吸引人? 自古以來,人類對預言充滿嚮往。在中國,有《推背圖》,據傳由唐

代天文學家李淳風與相士袁天罡共同編撰,記錄了中國歷史上治亂興替的

重要事件;在古希臘,則有阿波羅神諭,傳說由德爾斐神廟的女祭司所傳 達,幫助希臘人在面對重大事件或難題時獲得啟發。此外,《舊約聖經》

中也記載了第一任以色列王掃羅在走投無路時求問隱多珥女巫以尋求出路 的故事。預言及預言家的存在,反映出人類對未來不確定性的恐懼以及對 確定性的渴望。

心理學家 Jeff Greenberg 提出的《恐懼管理理論》指出,人類對死亡 的恐懼是許多文化行為的根源,包括法律和宗教的出現與發展。這也解釋 了為什麼人類對「預言」或「預知未來」有如此強烈的興趣,這不僅是對 未來的好奇,而是深層次上希望緩解對死亡與未知的恐懼。透過預言,

人們能夠滿足逃避死亡的渴望,並在潛意識中獲得一種操控感,讓 人覺得能夠預防或應對未來的威脅。

透過預言,人在潛意識中獲得一種 操控感,覺得能夠預防未來的威脅 在這種背景下,預言成為一種心理防禦機制。

人們通過預言所提供的確定性未來圖景,來減輕對

未知的恐懼。即使預言最終證明是錯誤的,這種暫 時的確定性依然能帶來心理安慰。例如, 2000 年

的千禧年大災難預言和 2012 年的瑪雅末日預言, 雖然最終未成真,但卻在全球範圍內引發了廣泛討 論和準備,許多人通過各種渠道分享他們的「最終 計劃」,形成了一種集體心理的宣洩。

科學與神秘學的發展 自十六至十七世紀歐洲科學革命以來,現代 科學取得了突破性的發展,也改變了人類對自然的 理解和心態。好像牛頓的力學取代了占星術,古代 人將天體運動與人類命運和重大事件聯繫,但牛頓 的萬有引力和三大運動定律成功解釋了天體運行及 潮汐等自然現象。科學的崛起讓許多思想家認為, 科學會逐漸取代神秘學的迷霧,古人對月亮影響潮 汐的看法,也被科學解釋為地球與月球之間的引力 作用。

雖然現代科學在各領域取得了成就,為物質文明帶來巨大的進步,但其

發展和應用仍然存在限制,未能完全解決「生命意義」的問題,也無法消除人 類對未來的焦慮。加上科學發展帶來的問題,如環境污染和全球不平等,使得 部分人們更渴望回歸自然,擁抱直覺與靈性經驗。

新紀元運動:現代人的精神避難所

科學的發展逐步取代了傳統神秘學的部分解釋功能,但神秘學並未因此 式微,反而在與科學的互動中形成了新型共生關係,這種動態在新紀元運動

New Age 的興起中尤為顯著。作為二十世紀中期興起的多元化靈性思潮, New Age 通過融合東西方神秘主義(如藏傳佛教、卡巴拉)、心理學與現代科技, 構建出獨特的認知框架,既觸及靈性體驗和超自然現象等理性難以完全詮釋的 領域,又為科學範式之外的世界理解提供了替代性方案。

社會學家 Paul Heelas 指出, New Age 的持久吸引力源於其核心的「自我

靈性」( self-spirituality ):通過強調個人覺醒與超自然體驗的合法性,為現 代困境中的個體提供身心整合的路徑。這種將科學探索與靈性追求並置的新認 識,不僅消解了傳統認知體系的二元對立,更精準呼應了後現代社會對個性化 精神實踐的深層渴望。

預言也是新紀元運動之一, 屬個人化靈性追求。 在 New Age 的世界觀中,預言也 是其中之一,屬於通靈( Channeling ) 和現代占星學( Modern Astrology )體 系。預言傳統上是通靈的一種,通靈者 聲稱能接收「高維存有」(如外星智慧、 神靈)的訊息並傳遞給他人,竜樹諒便 屬於這種情況。 New Age 的預言也可透 過占星等方式體現,幫助參與者尋找生命 的意義並作出決定。據 2020 年英國一項調

查顯示, 18-24 歲的年輕人中有超過 50% 相信

星座運勢, Instagram 、 TikTok 等平台上也有大量 與星座相關的內容,年輕人會將其作為生活決策的參 考。這一趨勢在亞洲國家同樣明顯,日本電視台 NHK 的節

目指出,18-22 歲的年輕人中有 70% 對占星術和塔羅牌等元素表現出濃厚興趣, 並傾向於尋求非傳統的精神寄託。 2021 年《新京報》報導也指出,中國年輕女

性特別喜歡透過星座、生肖和占卜來尋找情感建議與自我認識。 New Age 提倡 的個人化靈性追求,契合了現代人尋求控制感的心理需要。

New Age

的流行反映了現代社會的精神危機。在物質富裕的今天,當代年 輕人面臨著不同的壓力:社會競爭激烈、樓價高漲、人工智能的發展,這些問 題加劇了年輕人的焦慮,使他們對未來感到迷茫。

New Age 提供了一種替代性 的精神寄託,幫助人們應對現代生活的壓力。例如,許多科技從業者通過冥想 和正念練習來緩解工作壓力,這些實踐源自 New Age 思想。在這種背景下,預 言及靈性追求或許為年輕人提供了一種逃避現實的途徑。

從聖經神學看預言 在繼續探討之前,必須明白基督教

和 New Age 在「預言」的概念上有著明

顯的差異。《聖經》明確指出,預言是 聖靈的恩賜之一,源於上帝的啟示。

而 New Age 的預言則源於「高維 存有」或神秘經驗(如占星、

塔羅等)。聖經中的預言目 的在於聚焦於上帝的公

義、救恩計畫與基督再

臨,強調悔改與順服

神的主權,如《約拿

書》中約拿對尼尼 微城的警告。相對

而言, New Age 的

預言則更傾向於個人內在

直覺與潛能開發,目的是促

進個人覺醒或探索命運。

兩者之間最大的分

別在於真理觀和靈性追

求的定義。聖經中耶穌

基督教和New Age 的概念上有著明顯的差異在「預言」 強調自己就是「道路、真理、生命」,祂不是通往神的眾多道路之一,而是唯一的道路; 祂不是眾多真理之一,而是真理本身。而 New Age 則認為真理是多元且主觀的,靈性

追求有時甚至涉及輪迴、業力和星際文明等,這些觀點與基督教的創造論和救贖論存 在衝突。

總結而言,基督教視預言為上帝向人類的啟示,並以基督為中心;而 New Age 的 預言則是個人化、靈性探索的工具。兩者在本體論和目的上根本不同,我們必須謹慎 分辨,避免混淆其靈性來源。

為什麼現代人仍相信預言?

預言的流行,反映了年輕人對主流價值觀的反叛。他們通過探索另類精神世界, 表達對現實社會的不滿。例如,許多年輕人選擇非傳統的工作模式,一邊遊戲人生, 一邊彈性工作,這種生活方式深受 New Age 思想影響。這種現象既是個人主義的體現, 也是集體焦慮的投射。

在這個充滿不確定性的時代,預言的流行並非偶然。它們反映了現代人面對未來 的深層焦慮,以及尋求精神寄託的迫切需求。這種現象提醒我們,在追求物質進步的 同時,不應忽視人類的精神需求。真正的進步,應該是物質與精神的平衡發展。

面對未來,我們需要的不是盲目的預言,而是理性的思考和積極的行動。只有 這樣,人類才能真正掌握自己的命運,創造更美好的未來。

掌握自己的未來

當你看到這些有關「預言」的報導時,心裡是什麼感

受?是好奇、擔憂,還是單純覺得這只是一則熱議的

話題?

預言的流行反映了 現代人面對未來的深層焦慮

我也曾被各種預言或 New Age 的靈性觀點吸引,因為 它提供了一種「掌握未來」的可能性,讓人從現實的不確定中喘口氣。

但後來我發現,當我們過度依賴這些預測或靈性工具時,反而可

能讓自己陷入更深的焦慮,變得更不像自己! New Age

「如果預言成真怎麼辦?」

「如果星座說今天運勢不好,

我該取消計劃嗎?」

或許,人們真正需要的 不是「所看見的未來」,而是 「面對未知的勇氣」。

的冥想、預言或正念等元素,或許能帶來平靜或 啟發,但這些方法是否讓你更自由,還是更依賴?如果一天不看 運勢就心慌,或總想透過預言和塔羅牌「問答案」、「走捷徑」, 或許我們該停下來,問問自己:「我真正害怕的是什麼?」幫助

我們更清楚地理解內心的真正需求,找到更清晰的人生方向。

對我來說,信仰不是提供『人生答案』的攻略,而是一段學 習交托的旅程。聖經中有句話安慰我們:「你們要將 一切的憂慮卸給神,因為祂顧念你

或許,人們真正需要的不是「所看見 的未來」,而是「面對未知的勇氣」

們。」(彼得前書 5 章 7 節)這不是要我們

停止思考或放棄未來,而是邀請我們在理性 與靈性之間,找到一個安心的停泊港灣,因為 無論是面對不確定的未來或多艱難的時刻,祂也 不會離棄我們。

願你在這紛亂的世界中,找到屬於自己的 平靜與力量。

時間與他者:

一個在忙碌中倉猝的思考…… 思考時間和他者的關係是我這數年的關注,原因主要是五六年前受韓炳哲一本 《他者的消失》影響。他給我的影響或者比我自己意識到的還要深。

我在此影響之中主要問的是:我們與他人相處時,究竟如何能讓他人作為他人 呈現在我面前,而並非只從一個固定的視角來理解他人身上不同的特質。前者 至少是開放自己的視角,學習他人的視角,和其所構成一套理解世界的方式; 後者是一種尋找他人的視角與自己視角是否相應(correspondence)的意向行 為;

若他人與自己的視角有大程度相應,我們與他人相處時便會感舒服。

係⋯⋯這篇文章會嘗試從列維納斯(Emmanuel Levinas

)來重新思考時間,從而重新思考人與他人 的關係中如何呈現自由。

韓炳哲的 《他者的消失》

一般來說,我們對於時間的理解都是一個直線性的發展結構,過去、現在和未來。這樣理解的時 間總有一個盡頭,一個結束。把時間分為過去、現在和未來,已是一種計算時間的方式,不論是 不是計算,至少都有規劃的意向,嘗試把時間劃分後,而把不同事件分類成不同範圍。例如,人 的發展有不同的時間階段:嬰幼兒期、童年期、青春期、成年期。每期都會有一個年齡的範圍, 繼而我們會以這樣的劃分來理解人在不同時間的特質;

近期流行 Gen Z 這個名稱至少也是這樣的 運作。由此可見,

簡單來說,

直線性的時間是包含不同的目標以進展到另一個階段;人生便是向前不斷前進, 由年輕朝向年老和死亡。人可以在死亡前,不斷計劃在某個時間到來時需要實現甚麼目標和成就。

不過我在這裏只能先處理怎 樣理解時間與他者的關

但我就疑問,這種「相處舒服」是在與他人本身或自己本身相處?抑或是, 我們與他人都已內定了關係中都需要一些虛假成分,包括自己與他人,人不 太真也不太假,時清醒時迷糊便是日常?那麼在這些問題之中,我們又如何 思考人與上帝的關係?

是否人對上帝的理解都需要虛假成分,這樣 才能保持關係?

要面對自己欲望的問題人的成長總避免不到不斷追逐各種自己所欲得到的目標。不論目標能不能實現,人都 ,例如今日吃甚麼,今日去哪裡,未來做甚麼等等,這麼簡單日常生活的點滴都能一一追問到—存在的價值,追求自由及其價值的問題。

都是一個直線性的發展結構, 過去、現在和未來。 想像這個直線性時間的終點是自由。那麼自由就是一個人在某個時間所得以成就的目標。 如果是這樣,現在這個人的存在不認為他具備自由。對於人,自由這個東西是一個外在之

物,它應該是能夠隨著時間與努力作為一個目標來獲取。

著一份缺失,源於對自由的渴望還沒得到滿足。

在現在還沒獲取自由的人都存在

因此,自由存在於我們的存在之外。若以黑格爾和薩特來說,為了把握到自由,我們必須

否定自身的缺失(否定「還沒自由」)。

由此,人視自由為一個目標的話,它是一個可以被 擁有的東西。若要擁有它,人便需要不斷克服一個還沒自由的自己,並透過擁有我們自己 存在之外的東西來彌補自身的缺失,例如他人的認可。

人可以在死亡前 , 不斷計劃在某個時間到來時 需要實現甚麼目標和成就

由此,在這個意義上,他人是一個能夠透過擁有來彌補自身的缺失(還沒自由)的東西罷了。因 此,在與他人互動時,衝突是不可避免的。因為彼此都想否定自己缺乏自由的感覺,各自都想透 過擁有對方的認可,來使自己暫時感受到自由的感覺。問題是,若要從他人的認可中感覺到自由, 就必須以犧牲對方的存在為條件才能讓自己體會到自由。而體驗自由的時候,是透過把他人視成 客體,把他人的欲望貶於下位來滿足自己對自由的欲望,從而自己以為能夠擺脫自己所認為某些 的束縛。而這樣的情況,所謂擺脫某些的束縛其實是把束縛加強於他人身上而得到。

但人這樣與他人相處,真的能不受約束嗎?從列維納斯的立場來看,回答是否定的。因為這種透過 爭取他人的認可來獲得的自由,對每個人來說已經是一種束縛。所以,這樣人與他人關係中所體驗 到的自由並不是自由。

內在的缺失,而不是否定缺失。而對列維納斯來說,與他人相處的自由來自於勇敢地肯定和接受我們存在

我們又如何理解is not yet的含義,以及它如何掲示

那麼,我們至少會感受回身體的脆弱性。

在槍擊面前我們根本無法以肉體來保護自己。因此, 都是脆弱的肉體,所以人不需要克服和否定自己,人需要的是認清和肯定自身缺失對列維納斯來說,人從根本上來說 。這 也意味著缺失的出現,從根本上一直都是由於我們脆弱的身體而引致。

由此,當我們體會到缺失的痛苦,我們會意識到自己剩下的是我們脆弱的身體,而這具 身體的存在讓我們意識到自己其實並非一無所有,至少,心臟還在跳動。因此,人感 受缺失的痛苦是相當矛盾的,因為我們之所以痛苦是因為我們並非一無所有(身體的存 在),但同時,我們又認為我們已經一無所有了(不同的欲望還沒滿足)。由此看來,我 們至少需要對時間一個新的理解。而列維納斯認為時間是沒有終結,因為時間是無限 的,是一個永遠都不會結束的時間的時間。所以,這個時間「尚未」是時間。這個時間是一個非作為存在者存在 (Time is not yet a time as being)。

我們與他人關係中的真正自由。

但我們該如何理解這個無限的時間 (Time is not yet a time as being) ? 我們又如何理解 is not yet 的含義,以及它如何揭示我們與他人關係中 的真正自由。

首先,即使有對時間有新的詮釋,我認為列維納斯不會認為不存在直線性的時 時間可以讓他人作為他人呈現在人面前。間,例如我們工作或休息的預定時間,但重點是他提出了一種更基本的時間,這種

直線性和無限的時間都蘊含著不同的倫理意涵內容。他認為,在倫理道德上,與他人相處時, 我們更應該採取更真實的態度。通常,我們可能會認為只存在一條有開始和結束的線性時間線, 就像歷史書中的時間線一樣。該線上的每個點都在朝著最終目標前進。其將自由視為未來要實現 的事物。但對列維納斯來說,我認為他從他的猶太宗教背景中出發,亦改變了彌賽亞時間的字面 意義。 時間,而是一個永遠的開始、永遠沒有結束的時間。列維納斯的彌賽亞時間並不意味著彌賽亞的到來,它並非線性時間線上的一個非固定點的 列維納斯的看法至少會是,看到他人臉孔的時候,他人的面孔對我們而言是一種對我們存在的擾 亂。這意味著這種破壞暫定我們為自己一直建立的視角的執着。他人迫使我們認識到,我們存在 的根本其實是脆弱的身體,而並非把「我」與「他人」的關係簡化為「存在者」。因此,時間尚未是 時間,可以被理解為總是朝向未來的時間,但這也意味着未來永遠不會到來,但未來正在來臨中。 而列維納斯相信透過這種認識,人與他人的關係將不再是一種衝突; 若然我們視時間有一個終點,其實我們便是把時間降格為 一般存在中的東西(being)。由此,時間在這個意義下亦有 一可佔用的意思,即人可以利用有限的時間做自己需要做的 事情。故把自由作為人在有限的時間中的目標,它亦應是可擁 有的東西。更重要的是,我認為以這種方式理解時間意味著我們從 根本上理解我們自己作為存在者(beings),即我們都把自己客體化來理 解自己,而並非理解自己自身(這也意味理解自己自身永遠都是失敗的)。如 果是這樣,那有沒有一個非客體化理解自己的過程?如果其實我們自己只是一個活生 生的肉體,而不是形而上的存在,那會怎麼樣?

它可以改變 我的存在 和他人的存在

透過接納 脆弱的缺陷 ,

所以,理解時間是與希望相關。如果我們跟著列維納斯的理解,

我們需要

相反,這樣對時間有新的理解能讓人放下對於自己不同欲望的執着,並透過讓看見他人 中的根本差異在我們面前展現時,仍能對自由的經驗和未來抱著希望。

為了使希望繼續存在, 彌賽亞不應該以存在的形式(as a being)降臨並向我們揭示一切。

把自己的視角懸空 , 重新觀察周圍他人存在的方式

因為如果它來了,那

希望就不再是希望了,因為它來了的時候,希望就已經實現了。因此,彌賽亞總是以一 種非存在的形式來臨,但是它從未到來過。同樣的,為了能夠揭示他人之為他人,我們 需要把自己的視角懸空,重新觀察周圍他人存在的方式。因為我們眼前的他者總是會不 斷出現,他者也總是不斷地在改變。所以,當我們意識到自己欲從他人中獲得 認可時其實會讓彼此都生活在束縛之中,因此放開對對方 的操控,是與他人一同對未來有所 期盼和尋找

一種實踐真正自由的關係。

權力來佔有他人,以獲得認可。而對於這種倫理相遇,意味著我們需要對對方有信心,而不是以個人 因此,透過接納我們自身脆弱的缺陷,它可以改變我的存在和他人的存在 它意味著對即將發生在我們面前的事物保持持續的開放態度,包括道德行動的基礎。。從時間的意義上來說, 接納缺陷和 時間的『尚未到來』是一種希望的態度

,它植根於他人具有無限價值,和對自己和他人有一份的 尊重;而其非天真的樂觀主義,因為這倫理實踐是即使面對痛苦和不公,也要對未來的可能性保 持開放的態度,即其是在於肯定痛苦的價值作為前設下而生的倫理實踐。

體便是事業的本錢。保得健康的身體,諷喻的角度來看,對都市人而言,身常言「留得青山在,哪怕沒柴燒」,以然而難道身體身靈健康亦被高度重視健康之重要性。此話雖有合理之處,仍會注重身體的健康,卻忽略了心靈大家常言,現今社會人們勞碌奔波,麼?我認為不然。健康必是重要的。哥林多前書提醒了地積極。然而,對基督徒而言,身體這種想法並未有誤,卻也可謂之消極便可繼續忘命拼搏,爭取名成利就。 我們: 「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼? 們是重價買來的。所以,要在你們的的;並且你們不是自己的人;因為你這聖靈是從神而來,住在你們裡頭身子上榮耀神。」

節)聖靈住在我們的身軀裏, 彿被拖拉着,物換星移時而急如馬奔,開始。在匆忙繁冗的日子裏,時間彷如何確保身心靈之健康,則需由覺察更見珍愛身體的重要性。

(哥林多前書

些食物對身體少益而多害,避之總歸是好 的,免得糟蹋了健康。於心靈而言,若你 喜愛音樂舞蹈,可不對歌熱舞?若你喜愛 平和寧靜,何不與海細訴?若你喜愛熱熱 鬧鬧,何不與他人共聚一番?只要不悖律 法道德,人如何不能以所愛之人事物,去 愛自己的心靈?使得心靈如沐春風,必有 美好的裨益。

便嘗試摒棄坐椅沙發的舒適,離座而活動 身軀。倘遇煎炸油膩的食物,能避則避, 不能避則少吃。雖

自我覺察以後,有餘力便可嘗試作出改 變。於身靈而言,減少快餐是一變,多做 運動亦是一變。諸變只要對身體有益,而 自己亦願意為之,便可去行。久坐不動,或因工作學業等,不得

康更不須多言。

的能力。

幸而神給了我們自我覺察

民以食為天,然而這

身。若能稍息,

2024-25 球季的英超(英格蘭足球超級聯賽)對不少 球迷來說都充滿不確定性,季初阿仙奴連續多場領紅 牌踢少一人、曼城面臨近 7 年來的最大低潮、曼聯在 積分榜下半版遊走,但令我這個「利迷」感受到最意 外的是換帥後的利物浦同時排在英超、歐聯積分榜的 榜首位置。但我相信我問十個利物浦球迷,利物浦今 季奪冠的可能,十個都會回答說:「睇定啲先啦!」

到底為什麼這群人會對自己愛隊如此「沒有信心」? 是他們不夠愛利物浦,還是有創傷充斥在他們的回憶 當中?

一隊球隊的成績、冠軍數目可以用很多不同的因素來

總結:班主的投入、領隊的帶隊風格、球員的心理質 素等等。而我今次會以球隊的近代故事來分享為什麼 利迷會對所有事都「平常心」。

利迷 「平常心」? 先由可能是全球利迷最心痛的著名場面說起,在

13/14 球季,利物浦在英超踢出一段 11 連勝,在第 32 週開始登上榜首。在第 36 個比賽日,利物浦主場對 車路士,當眾利迷預期球隊能平安渡過最後三週,準 備捧起利物浦球隊英超史上第一個英超獎盃,球隊靈 魂人物兼隊長謝拉特跟全球利迷開了個玩笑。在上半

場尾段,為防線最後一人的謝拉特從邊路接到皮球, 打算控到右腳再作下一步,但謝拉特控球失誤,再 「跣」腳摔在地上,讓車路士球員奪得皮球,然後輕

鬆射入,最終車路士作客二比零擊敗利物浦。然後在下 一週利物浦與水晶宮打和三比三,將榜首及獎盃拱手相 讓給曼城,成為當時利物浦最接近英超冠軍的一次。

單單一件事又怎會令利迷有創傷,到近年高普帶領的利 物浦都讓利迷留下「深刻」的回憶。 2015 年 10 月,德 國狂人高普成為利物浦新一任教練,高普在德國帶領多 蒙德的戰績已經令利迷們十分期待高普能否帶利物浦重 回盛世。而眾利迷的期待都一一實現,高普與其團隊的 眼光為利物浦帶來了一班極具質素的球員,「法老王」 沙拿、當時打破轉會費紀錄的雲迪克與艾利臣。球迷看 到多名球星加入球隊,期望就自然會提高,希望可以奪 得失落多年的歐聯及從未贏過的英超。

在 17/18 季度的歐聯決賽,利物浦硬撼皇家馬德里,利 物浦當時前鋒線狀態極佳,文尼、沙拿、費明奴各射入 十球,並列排在射手榜的第二位,僅次於射入十三球的

C 朗拿度。利迷們又開始對決賽充滿信心,打算擊敗皇 馬捧起獎盃,但意外再次發生在利物浦身上。上半場中 段,沙拿與皇馬球員的一次碰撞,令沙拿手部受傷, 要換出接受治療,利物浦當時失去了他們的「入球保 證」。然後,又有利物浦球員跟全球利迷開玩笑,門將

卡里奧斯接二連三的低級犯錯,讓皇家馬德里拉開比分至三比一,最終利物浦又再次錯失捧盃的機

會。而在 21/22

球季,利物浦和皇家馬德里又再歐聯決賽舞台上碰面,全場比賽皇馬門將「上身」將

利物浦所有入球機會全部救出,最後利物浦又再次以零比一失落歐聯獎盃。

而又在 18/19 季度的英超聯賽,利物浦再次氣勢如虹,開季 20 場不敗,全季英超只輸一場,就是作

客僅負唯一爭標對手曼城二比一,然而在這場比賽又與利迷們開了個玩笑,在利物浦一次攻勢中,

皮球只差 11mm 就進入龍門,轉化成入球,但被曼城守將成功解圍,間接令利物浦輸掉這場重要的 榜首之爭。最後,利物浦在 18/19 賽季獲得 97 分,全季 30 勝 7 和 1 負,成為英超史上最高分的亞軍。

而悲劇在利物浦身上在 21/22 球季又再次重現,當季曼城以 93 分成為英超冠軍,而利物浦就以 92 分 再次成為亞軍。

以上的不幸故事只是利物浦連環不幸故事的冰山一角,亦都令利物浦成為一隊經常「差少少」,又

充滿戲劇性的球隊。回到利迷的層面,眼見其他球隊都開始進入收成期,獎盃數量一直增加時。對

於利迷而言,一直增加的只有些許的葡萄及遺憾,因而引致利迷們都練成了「平常心」,即使球隊

有多好的成績,都不敢有太多的期待,只怕「期望越大,失望越大」。

回到日常生活層面,

筆者從身邊的人聽了一個有趣的說法:「不要對未來有太多的想像,上帝的工 作總是與你的想像不同。」聽到這句說話第一時間當然會想否認,上帝又怎會是與我們對著幹的上 帝,但當我們思考自己、身邊人或一些聖經人物的經歷時,又好像證明這句說話不是沒有道理。令 我回想起,身邊有些團友本身不是太投入在團契當中,但竟被選中做團契職員,但自己有願意事奉 上帝的心志,卻沒被導師選中。當我們看到有這樣的經歷時,我們會有失落,漸漸我們都不禁對將 來或對上帝存著一顆「平常心」,本著「冇期望冇失望」的心態去面對未來,不敢再想像太多,聽

起來很合理,但好像又有些奇怪。其實我們應該用一個怎樣的心態去面對上帝、未來、未知,面對著 緊上帝何時呼召我的心情?我想起馬大和馬利亞接待耶穌的故事。

「他們繼續前行,耶穌進了一個村莊。有一個女人,名叫馬大,接他到自己家裏。她有 一個妹妹,名叫馬利亞,在主的腳前坐著聽他的道。馬大伺候的事多,心裏忙亂,進前 來,說:「主啊,我的妹妹留下我一個人伺候,你不在意嗎?請吩咐她來幫助我。」主 回答說:「馬大,馬大,你為許多的事操心煩惱,但是不可少的只有一件。馬利亞已經 選擇了那上好的福分,是沒有人能從她奪去的。」(路加福音十章38-42)

當耶穌來到馬大馬利亞的家,這兩姊妹對耶穌都有不同的行為及反應,截然不同的行為背後亦反映了

她們對耶穌的期待及心態。經文提及耶穌被馬大接到自己的家裡,馬大就為不同的事務操心煩惱,馬 利亞就坐在主腳前聽他的道,由這兩個行為可見,這兩姊妹似乎都以不同的方式期待著貴賓耶穌來到 自己的家中,但她們所期待的卻有所不同。

馬大十分看重主耶穌來到自己家中,她十分盡力地去事奉主,希望以最好的來接待主。因此從馬大的 行為可以觀察出馬大的期待就是接待耶穌,馬大在耶穌來到自己家裡時,以接待耶穌為主要的期待,

馬大亦可能對耶穌的來到有不同的想像,希望耶穌有一頓豐盛的晚餐、希望耶穌能在自己的家有一次 完美的體驗。

我們的信仰生活又有沒有好像馬大一樣? 為了事奉上帝,呈獻最美好的,因此不停去完成不 同的事務去事奉,但卻忽略了上主的道或同在。

事奉的忙亂令馬大在不同的事上操心煩惱,因 為馬大對耶穌的期待有很多不同的前設,她認為耶穌來到自己的家中,就要用盡自己的能力去伺候 他,馬大的期望中充斥著不同的行動。

但當馬大在這次的經驗中知道耶穌其實不太在乎伺候的內容、晚餐的食物、貴賓式的接待,如果馬 大還有機會再接待耶穌,相信她會不再像今次一樣花如此大的心力去接待耶穌,馬大可能就會以

「平常心」去面對耶穌的來臨,認定耶穌不在意自己的接待,再不用努力去事奉上帝,耶穌不在乎 自己的事奉,只在乎自己有沒有坐下來聽道。 相信如果馬大懷著這樣的「平常心」去事奉、

面對耶穌,難免這是一種扭曲的事奉。

相反,馬大的妹妹馬利亞所期待的卻是主耶穌本身,馬利亞沒有伺候耶穌、沒有接待耶穌,馬利亞

就坐在主耶穌的腳前聆聽主的道,期待耶穌對自己所說的話。馬利亞期待著耶穌所說的一切話,沒

有太多的前設、沒有過多的想像,就只是坐在主耶穌腳前聆聽他的道。可能我們有時都會想聽到主

對我們說話,但我們又有沒有對主的工作抱有太多自己的期待或前設,期望主會以某種形式、某個

時間給予自己一個自己所喜悅的呼召。馬利亞的行為提醒我們,聆聽是可以有期待,但這份期待應

該聚焦在上帝本身,是一種尊主為大的期待,將事奉、聆聽的焦點聚焦於上帝與我們的關係。

利物浦傳奇領隊 Bill Shankly 有一句這樣的名言“If you can't support us when we lose or draw, don't support us when we win

”(若果你在打和或落敗時不支持球隊,那當球隊贏的時候都不要支 持我們。)作為利物浦的追隨者,球迷們會對球隊未來的榮譽有想像,固然希望在每一季都能捧起獎 盃,但球迷不是為了勝利或捧盃而支持球隊,每隊的球迷都因為與球隊有一份愛、有一份獨特的關係 而繼續追隨自己的愛隊。而作為基督徒都一樣,我們不是期待上帝實現我們的期望,不是將我們的想 像套進上帝的想像,而是像馬利亞一樣,帶著一種尊主為大的期待去聆聽上主的說話,無論上帝的期 待與我們的期望是否一樣,都照樣在主腳前聆聽,就像球迷們無論賽果如何,都照樣因為利物浦本 身而追隨球隊,與球隊一同同行。最後,希望以利物浦球會會歌的節錄作這篇文章的結尾,”You ’ll never walk alone ” 不只是一個主對我們的單向承諾,願我們亦能夠將這個承諾轉成雙

向,主不讓我們獨行,我們亦照樣跟隨上主,與主同行。

Thomas H. Green的《祈禱

關於聆聽,回到日常生活中,我們很少去好好地「在主的腳前坐著聽他的道」,接收上帝的話語,但 我們能在生活中繼續、持續地向上主開放自己,讓上帝與我們說話。

入門》提到一些上帝與我們說話的途徑,作者提及我們祈禱時通常都不會有超自然的顯 現、不會聽到神秘的聲音,但上帝常常都透過我們的想法與我們說話。

當我們願意在嘈吵

忙碌的生活中抽時間安靜下來,反省上帝想我們怎樣做,有些想法就會出現在我們的腦海中,例如突 然想起一個想要去關心的同學、想起近來說了些說話令人不舒服,想要向人道歉。如果下次你在安靜

時,腦海裡出現了這些想法,你可以嘗試將它記低,在往後慢慢分辨這是不是上帝的心意。

“Walk on, walk on With hope in your heart And you'll never walk alone You'll never walk alone” <You’ll never walk alone> 2024年的紀錄片 自傳《黑箱日誌》

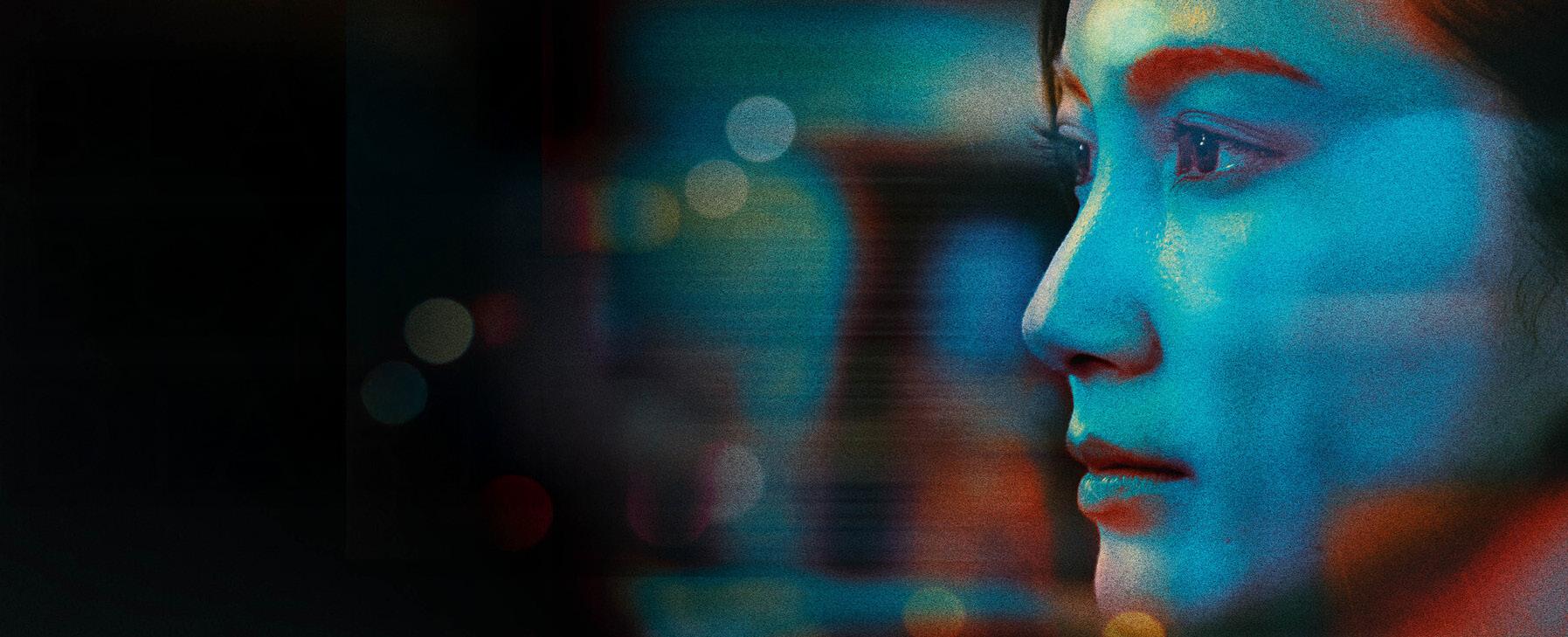

《黑箱日誌》: 剖開你我的痛 2017 年,美國荷里活掀起 #MeToo 運動,多名女

性指證電影監製 Harvey Weinstein 性侵、性騷

擾;同時間的遠東,日本記者伊藤詩織公開控訴新

聞界前輩山口敬之性侵,不過兩邊結局有所不同。

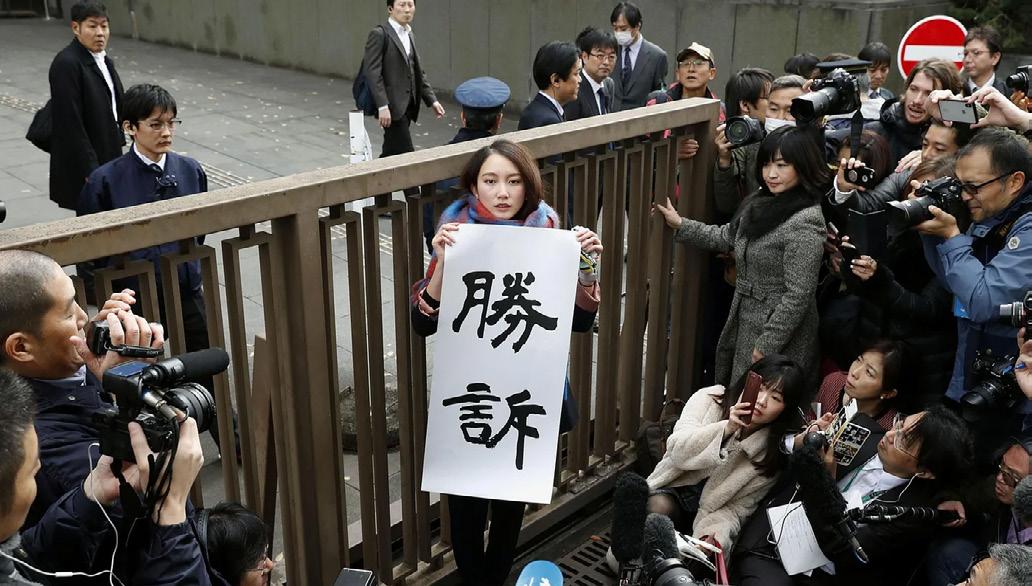

Weinstein 於 2021 年判囚 23 年;而伊藤只能循民事

向山口索償, 2022 年法庭駁回山口上訴,裁定他賠

償逾 300 萬日圓。從 2015 年遭遇魔手,到 2022 年告

一段落,如斯夢魘仍是她生命中不能磨滅的部分,

惟忍着劇痛剖開自身,將7年經歷製成紀錄片《黑箱

日誌》—即使痛苦,也是祝福。

2015 年,伊藤詩織只是初出茅廬的新人記者,前輩 山口敬之表示賞識,相約進餐以商討工作機會。山口 當時是日本電視台 TBS 華盛頓分局局長,更有已故首 相安倍晉三御用記者之稱。晚餐後他們搭上的士,山 口堅持目的地駛往他所住的酒店。後來從酒店的閉路 電視所見,踏出的士後,伊藤明顯腳步不穩,山口扶 着她走進酒店。那個晚上,伊藤被山口性侵。

她先是無法理解所發生的事,當鼓起勇氣報警,親

友第一反應卻是勸阻。畢竟日本性侵案難以入罪,

況且山口跟政界關係緊密;而受害者在過程中往往

被社會污名化,加諸水性楊花、不守婦道的標籤。

最終親友的擔憂一一實現,不過發生在刑事訴訟失 敗之後。

伊藤沿刑事訴訟控告山口性侵,過程中向警方重

重複複講述事發經過,恍如一次又一次剖開未癒 合的傷口。

2016年警察準備在機場拘捕山口,行

動卻遭警察廳高層中止,甚至撤銷拘捕令,難免 令人聯想山口跟政界的關係作祟。

2017

年伊藤改從民事訴訟控告山口,並召開記者

會公開事件和自身名字,同年寫下書籍《黑箱》 講述事發經過及後續發展,翌年事件被英國 BBC 拍成紀錄片 Japan's Secret Shame。記者會裏,

她只是穿着開胸襯衫,臉掛笑容,就被人詬病她 的動機。

那麼,她的動機是甚麼?固然為自身尋求公義, 更控訴日本整個國家。日本強姦罪逾 100 年未曾 修訂,直至2023年方才修法;伊藤詩織以後,日

本連番爆出性醜聞,大阪地方檢察廳首長性侵女 下屬、自衛隊猥褻女同僚、傑尼斯事務所創辦人 強尼喜多川性侵男藝人、富士電視台中居正廣性 侵醜聞,可不是社會變得下流,而是下流的真相 浮現水面。 真相向下流,很多時來自媒體沉默。駐日外媒比 日本媒體更關注 2017 年的記者會,直至 2018 年

BBC 製作的紀錄片引起國際關注,「家醜外揚」

之下,日本社會才不得不直視事件。經此一役, 伊藤更確信需要透過外部施加壓力,才能改變國 家內部。

然而,一介凡人面對來自整個社會的壓力,終 有倒下來的一天。 2019 年伊藤試圖自殺,幸被朋友救回來,活下來見證 年底訴訟勝訴。即使山口上訴, 2022 年二審仍然維持原判。本應好好放 下,伊藤選擇重看 400 多個小時的影像素材,剪輯成約 100 多分鐘的紀錄 片,向世界述說整件事的來龍去脈,以及她的心路歷程。

日本記者伊藤詩織

製作紀錄片《黑箱 日誌》,紀錄自身7

年來控告新聞界前

輩山口敬之性侵。

《黑箱日誌》更入圍

應屆奧斯卡最佳紀 錄片。

伊藤在許多訪問裏都提到,自己忘記影像裏的創傷,或做過的事,顯然 啟動身體自我保護的機制。一次又一次重看,既是衝撃又是療傷 — 承 認傷痂,活在傷痂。

這令人想起在客西馬尼園祈禱的耶穌,祂向父請求

拿走苦杯,同時又說:「但不要成就我的意思,而要成就你的意思。」 耶穌為人類贖罪而捨身十架,近乎無可避免,那是祂降生人世的目的。

即使是耶穌,祂亦厭惡痛苦(苦杯),然而那苦杯恰恰成就人類贖罪的 計劃,從祂的痛苦轉化成對人的祝福。人不是每次痛苦都有意義,有時 會遇上約伯般的遭遇;但有時說出自身痛苦,可能成就他人救贖。

2019年12月18日,伊藤詩 織民事訴訟控告山口敬之性

侵勝訴,媒體蜂擁而至,引 起日本全國轟動。

伊藤詩織以後,日本連番 爆出性醜聞,下流的真相 浮現水面。

Profile 阿米係我家姐。 Meilywa

《我的英雄學院》這套大熱的少年漫畫終於迎來了大 結局,它也是我近年最推的作品。故事設定在一個充

滿超能力者的現實社會,好些人便心懷邪念,使用自 己的超能力來為非作歹。然而,身懷力量與正義感的

人開始如同超級英雄般揭竿而起,對抗濫用超能力的 罪犯,政府將英雄定位為特殊的公務員,依其功績 給予報酬。豐厚的報酬、體現正義的榮耀、民眾的聲 援與支持,促使了「英雄」成為所有人嚮往的最棒職 業。故事圍繞在男主角綠谷出久身上,他並沒有超能 力,但他卻憧憬著成為一位英雄,但這不切實際的夢 想使他活在嘲笑和輕視之中。直到他遇上了自己最仰 慕的英雄,被人稱為「和平的象徵」的歐爾麥特( All Might),他把自己的超能力交給了出久繼承,使他的 夢想獲得實現的可能性,使他終究考進了雄英高校,

而此漫畫故事,就是他成為最棒英雄的故事。

我喜歡故事中的角色設計,他們每個都有特別的性 格、造型和超能力,使漫畫中每個分鏡和場境中的互 動都極具感染力。就如其中一話中,人氣及帥氣兼備 的男角色 轟焦凍。他剛沖好澡,一邊用毛巾刷著

頭,一邊步出至宿舍的共用大廳,說著一句正經八百 的話。但與此同時,分鏡的小角落出現了一句吐槽的 話:「你居然用那樣自然地擺出這姿勢出場。」吐槽

被人稱為「和平的象徵」的歐爾麥特把自己 的超能力交給了主角出久繼承 的正是峰田實,他吐槽正正能緩和緊張的氣氛(作 者也經常使用這角色製造笑料,使氣氛稍為舒緩一 些),而手法高明的作者更在整話的不同分鏡角落 安插了峰田「扮轟」的背景劇情,這些作者的小心 思實在令人心醉,這種表達手法使不同的角色變得 立體,使讀者更容易投入及共感角色(還記得我經 常因著故事的走向而影響到日常生活的情緒)。

特別有趣的是,就連漫畫中的路人角色,作者也為 他們作獨特的故事。當中印象最深刻的是一位走 在路上的太太,她在街道上遇見一位衣衫襤褸的小 孩,小孩的臉上充滿污垢和傷口,但也不能遮掩 他徬徨的表情。太太上前攀談:「小孩?你還好 嗎?發生甚麼事了?你的臉色看起來很⋯⋯(分

峰田實的吐槽正正能緩和緊張的氣氛

鏡顯示了太太的視線移到小孩的臉上)」小

孩擠出了笑容抬頭,但其徬徨而空洞的眼神

嚇怕了太太,太太便找了個借口:「過⋯過

一會兒,應該會有警察或其他人來幫你的⋯

我還得去工作⋯抱歉!」,太太便害怕的 離開了。結果,這個小孩至終也沒有人幫

助,二十多年後他成為了故事中最可怕的惡

人 死柄木弔。他憶述當年的這個經歷,

心想著:這個充斥著英雄的社會,卻沒有一

個人願意向我伸出援手,是在懲罰我的罪

麼?如果當時只要來個人願意向我伸出援手 的話,不適的感覺大概就會消失吧。

故事中的小角色反映著我們的心態,就像聖 經中好撒馬利亞人的比喻,我們當然知道要去

幫助有需要的人,但心裡卻有許多攔阻,「他 已經有人幫助了吧?」「他會覺得麻煩嗎?」

「他會覺得尷尬嗎?」

「會有其他人能幫助他

的⋯⋯」許多許多的問題 和想法拉回了我們將要伸 出的手。然而,聖經卻教 導我們要「彼此相顧,激

發愛心, 勉勵行善(希伯

來書 10 章 24 節)」。原來

我們伸出援手的行動是為著彼此的關係進深,當我們的愛 主動伸向對方,對方便能經歷和體驗被愛,他才會有機會 學習以愛的方式回應。

漫畫中的英雄霍克斯也有如此一句理想:「如果所有人

都能稍微為別人著想一下的話,那麼就一定能看到英雄 也能偷閒的,美好到讓人笑出來的未來。」兩句說話也 有著基督教導「愛人如己」的精神,或許這也是每個人 所嚮往的,但就在實際操作中成了空談。

當然在現實中,善有善報並非理所當然,但聖經教導我 們這份相顧卻要直至對方的愛心和行善被激發為止(原文 直譯:我們要關注著另一位,直至他有愛和好的行為)。

如此便產生了一種現實處境與聖經教導之間的張力,令 到我們自己都質疑自己伸出援手的行動,也被自己的害 怕和冷漠所捆綁。但我們要注意,在伸手援助之前,所

有疑惑也沒有真實答案,也只存在著我們的 腦海中,沒法求證,但隨著時間的流逝,疑

慮就只會越發增加,到頭來就只會找到最易

出口的借口,婉拒的離開現場。

可是我們若選擇問:「如果我需要愛我的鄰舍、 弟兄姐妹、身邊的這個人,神希望我怎樣做

呢?」因此,保羅教導我們 「又願主叫你們彼 此相愛的心,並愛眾人的心都能增長、充足如

同我們愛你們一樣;好使你們當我們主 耶穌同他眾聖徒來的時候,在我們父

神面前,心裡堅固,成為聖潔,無可 責備。」(帖撒羅尼迦前書 3 章 12-13 節) 既然,我們終究要站在父神面前,我們 便要使「愛眾人的心都能增長、充 足」,原來這份愛的實踐並非教導, 而是一條神所給的命令,因此「彼 此相顧」的心便是命令的延伸,是 給予每位基督徒的命令。

因此,基督徒透過神犧牲的愛,學習愛他者,學習期待別 人有愛和好行為的回應,而別人也透過這份愛認識基督和 祂的愛。這樣看來,這愛的循環因著基督犧牲的第一因而 開始循環不息,亦使當中的愛隨著福音而得到增長,最後 達至充足,我們便能坦然無懼的站在父神面前。

這個小孩至終也沒有人幫助,二十多年後他成為了故事中最可怕的惡人 死柄木弔。

在漫畫的結局裡,男主角看見看似極惡代表的死柄木心裡 那個徬徨的小孩仍然在等待一雙手向他伸出,而他堅持伸 手於他,為的只是單純的想拯救那個徬徨的小孩,最終犧 牲了自己最嚮往的超能力,拯救了他,拯救了世界。但故 事至尾聲時,一位受虐待的小孩因被惡人破壞房屋而逃出 生天,小孩走在大街上,看見身邊的人充滿喜樂,自己卻 充滿悲傷,在徬徨無助的時候⋯⋯「孩子!」一位老太太 喊出,小孩的臉讓這位老太太想起二十年前的那個衣衫 襤褸的小孩,她想著:之後那個孩子有被救助到嗎? 直到現在有時也因此而難以入眠。她又想起男主角 那「不能束手旁觀」的信念,也堅信這精神是引領大 家走向理想未來的。她害怕地伸出那抖著的手,口裡 堅定的說:「已經沒事了,因為『奶奶來了』」小 孩被那股愛所感動,故事正式完結。

煙火綻放後

回歸孤寂

煙霧鋪蓋

星星回歸

自己的光年

點燃自己

給予的光芒

你等我燃盡到最後一刻

才看見我

給予的回應也總慢一拍

煙火 煙

砰 回歸孤寂 希望你能至少記得我 曾奮不顧身地愛過你

滴滴

Ta 的聲音在我耳邊回盪,

明明是悅耳的聲音,此刻卻成為最甜蜜的毒藥,

無一下不是在刺激着我的神經,使人感到厭煩。

與黑暗中,我抬手,卻怎樣也捉不住 Ta

一次又一次的嘗試,

換來的,只有無數次惘然、無措、焦急。

慢慢地,聽着耳邊不斷加快的聲音,

彷彿有一隻無形的大手鏈緊我的心臟,

我試着「不看」、「不聽」,

思緒卻又一次又一次把我推入浪中,

紅的、啡的、紫的,

窒息、吸一口、再窒息,

掙扎,卻無力。

乾涸的喉嚨也在冷漠地威脅着我。

最終,我也只能成為 Ta 的木偶,

用力, 睜開,

抬手, 按下。

傍晚

你來了

周遭的白霧濃鬱

我看你,卻如此清秀

如弩弓扣弦,命中你的小舟

江水寂靜如銀河

我以一種極為幸福的姿態掠過

撈起繁星煮酒

溫熱如我倆跨越境界,之後

願意消失的勇氣

Hey ,我告訴我自己,是對的

人,總可以遇上錯誤的時空

以戰鼓隆隆的浩蕩震撼湖心

卻沒有烽火干戈

所以群山必須要聳立,山鳴而谷應

以渡你的輕舟 亦渡我,餘音嫋嫋的鯨歌

Hey ,請告訴你自己,是對的

生命,總會有迷霧縈繞的誤航

正如小船上

每一寸稻草,都值得被梳理

正如我,所緩緩輕撫過的髮根

以一種赤誠燃亮你

卻不會成為彼此的終點

草 船 借 箭 Profile

Brian 個人自介

認為人生像十三么,有時被人暗槓, 有時甚麼都靠自己,有時萬事俱備, 卻欠東風。

Hey ,請告訴我們自己,是對的

滯留微風輕吹的甲板上,關掉美夢

和願景組裝的霧燈

江河依舊

而明月滲透煙霞

你已歸途,而我亦不曾來過

嗎? Hey ,請告訴我們自己,是對的

那些感覺,凶殘地湧動著

我們卻不會遇溺

擁抱船艙的裂痕吧 今後始終會有烈火焚燃,煉淨;昇華

Hey ,請告訴我們自己,是對的

我們都沒有錯,都沒有 彷徨裡,丟失湖心的

不用擔心 不用撿

所向披靡地,借你的箭

不用折返 不用還

看見星

姑且不是獨個

倒掛天空的船

不被浪吞淹 草坪千里

獨我躺臥這地

遠方有吃的

便跟過去

羽翼豐盈

我就撲入雲中

又搭幾個伴

破風

枝葉啞了

我當它被風掩埋

直到失去面容

我的心裡意念

樣子畫花了

我的眼前還剩什麼

剩什麼!

靜望 神 見

沙 沙 沙

你的淚水像我的悲傷

浸滿了這片片凋零堆填的花園

我也斷然不像你

可我的眼眸

我透薄的胸膛

我孱弱的身子

在你那裡

鏡子裡空相全無

在擁抱時

被描述是你 確 實 在 滋滋

用血指撕裂的旗!

滴透了

被撕裂的地

靜默 就像幼苗瞥見陽光

陽光也面朝向他。