La rédaction

77

La rédaction

77

Responsable de projet et rédactrice en chef : Camille Barbe, professeure

Rédacteurs :

Terminale : Sophia Angeloglou, Côme Boutet, Arthur Brault-Garin, Ali Emre Bugay, Anna Coles, Eryn Flambert, Romane Kalfa, Emma Kermiche, Jacob Laugier-Claude,StanislasLecocq,ArnaudLlinares,Meryl Lorougnon, Elsa Perez, Chloé Perrone, Paul Pitman, Marie Ruchon

Première: Victoria Attias, Lou Bilhouet, Mathieu Dong, Damla Dogan, Oliana Ducos-Nourisson, Adrien Guebey, Maribel Hage, Antoine Jacheet, Célénie Jaegler, Kallisté Jomin, Lili-Mei Lacascade-Mignerot, Stanislas Leclère, Gabriel Leoveanu, Yasmine Mabrouk, Lucas Malaussena, Louise Miniconi, Kristofer Orfila, Faostina PeléPajanacci, Ina Penone, Rosanna Pergament, Alexandre Raynaud-Lacroze, Alrick Servais, Wendy Su, Elie Surman, David Toutoundjian, Margaux Vermeulen, Martin Vinet, Lou Vonnet, Liesel Wang, Laurine Zheng

Seconde :Charlie-RoseAmico-Gas,RamyBelhadj,Tessa Ben Ayoun, Thomas Chapelain, Manon Chevallet, Bulle Cheyrouze,BenjaminChilton,LenaCorrea,EveCuvelier, Capucine Darmouni, Mia Farrugia, Aksel Fenouil, Roma Gignoli Roilette, Adrien Guillamot, James Lin, Lucie Maslard, Amy Essoue Adama Gaye Ndong, Victoria Olive, Jana Partouche,Léo Playez, Chloé Robinson, Alice Salla, Liv Sisley, Louise Soistier, Julie Stark, Apolline Williams, Sofia Zunigo-Cucalon

Dessinateurs/Illustrateurs : Zoé Mara Crisan, Maxence Le Bris-Barbleu, Cécile Pailloncy

Sont promues pour la prochaine édition 2024-2025 :

Rédactrices en chef adjointes : Victoria Attias et Lou Vonnet

Directrice artistique : Cécile Pailloncy

L’historien (avec un grand H)

J-N Jeanneney : (Pi)politique et transparence

Antoine Jacheet & Martin Vinet

« Pour vivre heureux, vivons cachés » … Le célèbre adage vaut-il en politique ? L’historien, ancien président de Radio France et homme politique JeanNoël Jeanneney répond à nos questions. Rencontre.

Page 7

Dans l’entretien qu’elle nous a accordé au cours de ce deuxième numéro de Casse Ton Cliché, la docteure en sciences politiques et spécialiste du Sahel-Sahara, Niagalé Bagayoko, pointait le fait que les premières victimes de l’insécurité dans la région n’étaient pas les femmes mais les enfants. Alors que, de nos jours, les Occidentales se battent principalement pour obtenir l’égalité des salaires, les médecins Danielle Hassoun et Jacqueline Valensi nous ont raconté de leur côté les années 70, la lutte pour l’accès à l’avortement avec son lot de manifs, d’actions au long cours et de solidarité. Jean-Philippe Mignerot, père au foyer, insistait quant à lui sur l’importance de ne pas stigmatiser les hommes qui s’occupent de leurs enfants L’espace-temps de l’injustice est à géométrie variable Néanmoins, il y a un dénominateur commun à tous ces combats et bien d’autres L’urgencepourlesindividusàdisposerd’eux-

mêmes et à voir leurs droits protégés. « Homme au boulot, femme aux fourneaux » … Tenter de déconstruire le célèbre adage opposant si vivement les genres, scindés en deux mondes bien distincts, n’est pas une mince affaire Sortir de la hiérarchisation des forces et sensibilités soi-disant propres à chacun des sexes n’est pas simple non plus Sans certitude d’avoir réussi, nous avons au moins constaté que les réalités des femmes et des hommes confondus sont multiples, différentes, parfois identiques Les qualités humaines ne sontpas l’apanage des unes ou des autres. Les avancées et acquis sociaux ne devraient donc pas l’être.

Faudrait-il prendre un cliché pour en casser un autre, « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin » est peut-être le rare sensé Et le seul digne de transformer les frontières en horizons.

Elles y étaient…

Les années 70 et la lutte pour l’avortement

Lucie Maslard

Danielle Hassoun, gynécologue obstétricienne et Jacqueline Valensi, généraliste nous parlent de leur combat pour les droits des femmes à disposer de leur

corps

Page 11

En scène !

Sans blague

Mia Farrugia

Le rire est-il le propre de l’homme ? Pour l’acteur, réalisateur et producteur Dominique Farrugia, faire rire appartient à tous et depuis longtemps.

Entretien

Page 28

Page 1

Williams – 2de2

Au pays du Soleil-Levant, les émotions sont en berne. D’après un sondage réalisé en 2023, 34,1 % des Japonais disent n’avoir jamais eu de relations amoureuses. Ce taux, le plus élevé jamais atteint, n’est pas sans conséquence sur la société la plus vieillissante du monde.

Les Japonais se croisent mais ne se rencontrent plus.

Sur l’archipel nippon, la nouvelle génération semble bel et bien avoir rejeté les normes rigides du mariage traditionnel au bénéfice de l’individualisme.

Dans un sondage réalisé en 2023, 46 % des hommes dans la vingtaine déclaraient n’avoir « jamais été en couple ». Ce célibat concerne 29,8 % des femmes

Chez les deux sexes, la tendance est à la hausse.

Autre chiffre alarmant : 40 % des célibataires âgées de 18 à 34 ans affirmaient être encore vierges.

Chez les hommes, ce phénomène social qui a émergé dans les années 2010 porte un nom L'expression sōshoku danshi, littéralement « hommes herbivores », désigne au Japon les hommes désintéressés des relations physiques,qu’ils considèrentsouventcomme une simple satisfaction de pulsions, sans véritable désir Ces individus représentant jusqu’à 71% des trentenaires sont perçus par les générations précédentes comme apathiques, paresseux et peu enclins à s'engager. Mais qu’en est-il réellement ?

Le célibat, un phénomène aux multiples causes

Peur de l'épouse, fatigue du travail, difficultés de communication, raisons financières… Les causes du désintérêt envers l’amour sont multiples. D’autant plus qu’à l’origine, le Japon est empreint d’une culture où cacher ses sentiments et éviter les conflits sont enseignés dès l'enfance. Une mentalité qui tend à engendrer timidité, masques sociaux et manque d'initiative. Internet a accentué ce phénomène en offrant une évasion vers un monde virtuel avec personnages fictionnels, où le plaisir est trouvé sans effort. Un contraste criant avec le monde réel qui nécessite lutte et contemplation. Du côté des femmes, le rejet du mariage réside surtout dans la difficulté à concilier carrière et vie de famille au sein d’une société qui ne laisse le choix. Sur le marché du travail, les Japonaises font en effet face à la discrimination dans le recrutement, les promotions et les opportunités. Jugées inefficaces, les

Considérés comme un “troisième sexe” en Polynésie, les Māhū transcendent les catégories binaires conventionnelles.

Littéralement, leur nom signifie « au milieu ». Incarnation d’une transidentité qui prend ses racines dans des coutumes ancestrales, les Māhū de Polynésie sont des personnes de sexe masculin de naissance, dotées d’une expression de genre féminine. Ni homme, ni femme, ceux que l’on nomme également les « hommes douceur » sont totalement acceptés dans leur communauté et font partie intégrante de la société Expression d’un équilibre entre les énergies masculine et féminine, les Māhū représentent la fusion des opposés, symbole d’unité et de complétude. Ils se distinguent aussi par leur gentillesse et serviabilité.

Dans les récits ancestraux, les Māhū occupent souvent des rôles sacrés et sont respectés en tant que gardiens de traditions spécifiques. L'arrivée d’influences extérieures a parfois remis en question cette acceptation. De nos jours, ils sont très appréciés dans les domaines de l'hôtellerie, de l'art, de la danse. En2019,lagalerieTemplonexposaitàParisunesérie de portraits de l'artiste américain Kehinde Wiley consacrés aux transgenres de Tahiti. L’envie ? Célébrer la richesse des identités, rappelant que la compréhension occidentale d’autres sociétés peut souvent être erronée. Un appel au respectde l’autre et à l’ouverture d’esprit

Page 2

intentions progressistes du gouvernement japonais peinent à pallier la pression sociale et professionnelle liée à la maternité

Une évolution des normes traditionnelles vitale

Une évolution des normes traditionnelles est néanmoins vitale pour ce pays de 127 millions d’habitants, aux prises d’un déclin démographique sans précédent et dont les plus de 65 ans représenteront plus de 33% de la population en 2035.

Dans un sursaut, quelques initiatives incitant aux rencontres, telles que le Konkatsu ou speed dating, s’efforcent de promouvoir une approche plus libre et paisible du lien amoureux, basé sur le respect mutuel

Tout pour susciter le Koi No Yokan. Difficilement traduisible en français, cette expression définit l’état particulier dans lequel hommes et femmes se sentent, lorsqu’ils sont sur le point de tomber amoureux avec une personne tout juste rencontrée.

Aksel Fenouil – 2de2

En Corée du sud, l’obsession de la beauté

Au pays du matin calme, être belle est plus un critère de survie sociale qu’un idéal.

Dans une société où les apparences jouent un rôle majeur dans la réussite sociale et professionnelle, la beauté n’a pas de prix.

En Corée du Sud, les femmes passent plus de deux heures par jour à se maquiller. Une femme sur trois a déjà eu recours à la chirurgie esthétique. La minceur est également très importante. L’objectif ? Répondre aux diktats de la beauté : peau pâle, grands yeux, sourire éclatant, à l’image des stars de K-Pop qui s’imposent à la jeunesse comme un standard de beauté parfait à imiter.

Face à ces normes de beauté étouffantes qui déterminentlavaleurd’unindividuetdontleshommes sont aussi victimes, des mouvements de lutte contre la dictature de l’apparence émergent en Corée du Sud. L’un des derniers en date ? « Escape the corset » créé en 2018. Le collectif féministe entend en effet lutter contre cette pression au conformisme

Sur X, l’hashtag « sans corset » s’est répandu comme une traînée de poudre. Des photos publiées montrent des Sud-coréennes détruisant leurs produits cosmétiques ou encore se coupant les cheveux. Dans un pays patriarcal où le mot « féministe » est considéré comme une insulte, les avancées se font lentement.Atitred’exemple,depuis2018,leshôtesses de la compagnie aérienne Jeju Air sont autorisées à porter des lunettes. Les hôtesses de la compagnie aérienneAsianaont,quantàelles,enfinledroitd’avoir les cheveux courts.

Elle est docteure en sciences politiques, diplômée de l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris, enseignante à Sciences Po Paris, et actuellement présidente du Think Tank African Security Sector Network. Niagalé Bagayoko nous parle de son parcours et nous éclaire sur les enjeux en cours dans la région Sahel-Sahara.

Casse Ton Cliché (CTC) : Quel est votre parcours ?

Niagalé Bagayoko : J'ai fait des études de sciences politiques qui ont été sanctionnées par un doctorat en relations internationales. Ensuite, j'ai entamé une carrière de chercheur au Royaume-Uni, où j'ai travaillé à l'Institut of Development Studies. C’est l'un des premiers centres de recherche sur les questions de sécurité et de développement.

J’ai par la suite travaillé comme fonctionnaire internationale à l'Organisation internationale de la francophonie. J’y ai développé les relations avec les Nations Unies pour permettre des déploiements plus fréquents de troupes francophones dans les missions onusiennes de maintien de la paix.

Enfin, j'ai rejoint le centre que je dirige actuellement et qui travaille sur les questions de sécurité enAfrique. Maspécialité porte essentiellementsurles armées d'Afrique francophone et sur la zone sahélienne. Je suis régulièrement sollicitée par les médias pour analyser ce qui se passe dans cette zone qui a été sous le feu des projecteurs au cours des dix dernières années et qui a connu de nombreux déploiements de la France partenaires internationaux

CTC : Pourquoi avez-vous décidé d'étudier dans ce domaine ?

Niagalé Bagayoko : J'ai toujours été très intéressée par les questions internationales. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir secrétaire générale des Nations Unies. En analysantces questions-là, je me suis aperçue que c'est vraiment ce pour quoi j'étais faite.

Encore aujourd'hui, j'achète des livres quiportentsurce que j'étudiais quand j'avais dix-huit ou vingt ans.

CTC : Avez-vous rencontré des difficultés ou subi des discriminations dans votre expérience professionnelle parce que vous étiez une femme ?

Niagalé Bagayoko : À titre personnel, j'ai expérimenté très peu de discriminations sur ma condition féminine ou sur mes origines. Je suis métis, mon père était d'origine malienne et ma mère corse. J’estime plutôt qu'on m'a toujours donné ma chance dans mon parcours alors que j'ai beaucoup travaillé dans des environnements très masculins.

Comme je l'ai indiqué, je suis spécialiste des questions de sécurité et de défense. J'ai côtoyé beaucoup de militaires, que ce soit des militaires occidentaux ou des militaires africains. Je n'ai jamais eu de difficultés à cet égard. J'ai toujours eu la chance de rencontrer des personnes qui ont considéré que j'avais des choses à dire oudeschosesàfaire,hommesetfemmesconfondus.Celaapermisquelesénormes efforts que j'ai fournis, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, soient finalement récompensés. Je pense donc que lorsqu'on travaille énormément, on réussit.

CTC : Dans la thématique que vous traitez, notamment les conflits dans la région Sahel-Sahara, quelle est la place que la femme occupe au sein des débats ?

Niagalé Bagayoko : Justement, la femme est placée au cœur de très nombreuses politiques internationales et, à mon avis, elle l’est peut-être de manière excessive, en tout cas décalée par rapport aux enjeux de la région.

Ce qui est important à dire, c'est que dans cette zone en conflit, ce sont avant tout les enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, qui sont les victimes de l'insécurité. Ce sont les hommes plutôt jeunes qui sont ciblés, avant les femmes, dans la zone sahélienne. En revanche, si on regarde ce qui se passe dans l'Est du Congo, il y a très clairement un ciblage des femmes qui ont été les victimes notamment de cette pratique atroce qui consiste à utiliser le viol comme arme de guerre. Oui, les femmes constituent une catégorie fragile mais parfois, on en oublie d'autres qui souffrent aussi beaucoup.

Il ne faut donc pas regarder la gestion des conflits, à mon avis dans cette zone, sous le prisme unique du statut de la femme, mais se rendre compte que les victimes sont de nature extrêmement diverse.

CTC : Est-ce que la place de la femme est la cause ou la conséquence de la géopolitique actuelle ?

Niagalé Bagayoko : Non, moi je ne le pense pas, très sincèrement. Il y a eu très fréquemment des femmes qui ont accédé au pouvoir Malheureusement, elles en ont abusé tout autant que les hommes.

Il ne faut pas considérer que les femmes seraient différentes des hommes par essence. Au contraire, je pense que c'est très important de se rendre compte qu'ils appartiennent à une humanité commune.

CTC : La place de la femme est-elle un problème de premier plan ou y a-t-il d'autres urgences politico-sociétales à traiter d'abord ?

Niagalé Bagayoko : Jepensequ'ilya d'autresurgencespolitico-sociétalesà traiter, notamment la montée des haines et de la violence indiscriminée dans toutes les sociétés du monde, y compris les sociétés occidentales.

CTC : Quelle est votre vision du féminisme ? Vous sentez-vous rattachée au mouvement ?

Niagalé Bagayoko : Non. Je me sens proche du féminisme lorsqu'il prône le droit absolu à l'égalité mais je m'en sens très éloignée lorsqu'il considère que toutes les questions de société doivent être considérées avant tout par son propre prisme et lorsqu'il suppose une supériorité ontologique des femmes sur les hommes.

3

En 2024, les relations homosexuelles sont toujours illégales dans plus de 60 pays. Être homosexuel est passible de la peine de mort dans douze. Les affirmations ci-dessous font état de l’évolution des droits des LGBT+ à travers le temps et le monde. A toi de retrouver la nationalité des opprimés...

1/ Dans mon pays, les agressions contre les personnes homosexuelles sont en hausse de 30% Je suis…

2/ Je suis autorisé à me marier avec un partenaire du même genre depuis 2006. Mon pays fait figure d’exception sur le continent que j’habite. Je suis…

3/ Dans mon pays, l'homosexualité était considérée comme un crime jusqu'en 1993 etunemaladie mentale jusqu'en 1999. Depuis 2013, une loi punit d'amendes et de prison tout acte de "propagande" homosexuelle auprès des mineurs Je suis…

4/ Evoquer l'homosexualité devant des mineurs est passible d'une amende depuis 2021 Je suis… 5/ En février dernier, mon parlement a durci la loi et expose à une peine allant jusqu’à trois ans de prison toute personne s’identifiantcomme LGBT+. Je suis… 6/ J’ai connu les premiers gays et lesbiens à la fin des années1960. Je suis… 7/ 7/ Là où j’habite, l’homosexualité est dépénalisée depuis 1982 Je suis… 8/ 8/Monpaysa institué lemariage pour tousenpremier, en 2001. Je suis… 9/ 9/Dans mon pays, l’homosexualité est punie de la peine de mort. Je suis… 10/ 10/ La première gay pride a eu lieu dans mon pays en 1970. Je suis…

A. Ghanéen

B. Russe

D. Français

E. Emiratis

F. Israélien

G. Néerlandais

I. Français

J. Hongrois

K. Sud-africain

L. Américain

Alexandre Raynaud-Lacroze – 1ère5

Depuis le début de la guerre en 2022, de nombreuses Ukrainiennes ont été victimes de violences sexuelles de la part des soldats russes. Atroce et persistant, le crime devenu arme de guerre n’est malheureusement pas nouveau.

Le but est d’humilier, détruire, prendre le pouvoir et briser l’identité d’une nation. En Ukraine, les viols commis par les soldats Russes sont utilisés de manière stratégique. En décembre 2023, 257 plaintes pour violences sexuelles ont été enregistrées dans le pays, les victimes étant âgées de 4 à 82 ans. Le phénomène, hélas, n’est pas nouveau. Si le viol dans la guerre a toujours existé, sa reconnaissance comme outil de la guerre s’est affermie ces dernières décennies. En 2008, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution

1820, reconnaissant les violences sexuelles. Des tribunaux internationaux, tels que la Cour pénale internationale, ont également été mobilisés sur la question Historiquement, c’est en 1992, avec le conflit en ex-Yougoslavie, que le viol commence à être reconnucommeunearme en tempsdeguerre.Un procès historique avait ensuite lieu en 1998. Pour la première fois, le tribunal pénal international pour le Rwanda reconnaissait l’auteur d’un viol, coupable de crime contre l'humanité. Concernant l’Ukraine, l’enquête est en cours.

Page 4

Eve Cuvelier & Roma Gignoli Roilette – 2de1 Argentine : Javier Milei, attention danger

L’élection du candidat extrémiste et ultralibéral à la présidence du deuxième plus grand pays d’Amérique Latine, en décembre 2023, s’annonce comme une menace pour les droits des femmes.

Le féminisme est pour lui l’ennemi public n°1. Durant sa campagne, le président argentin Javier Milei, élu il y a bientôt six mois, avait promis des mesures alarmantes concernant les droits des femmes dans la société, faisantreculer ainsitous les acquis obtenus ces dernières années

L’une de ses ambitions les plus inquiétantes : l’abrogation par référendum du droit à l’IVG, obtenu en 2020à l’issue d’un long combatpourlesArgentines et qui légalise l’avortement des plus de 16 ans jusqu’à 14 semaines d’aménorrhée

Des mesures d’égalité pour plus d’inégalités Milei souhaite également supprimer les ministères des Femmes, du Genre et de la Diversité, déclarant croire à l’égalité devant la loi Egalité que le président argentin souhaite appliquer aux féminicides afin d’abroger la circonstance aggravante prévue par le codepénal,lorsquelegenreestlemotifducrime.Dans ce pays où les autorités ont recensé en 2022 un féminicide toutes les 35 heures, cette notion est essentielle, selon les féministes.

De la même manière, Javier Milei a expliqué dans les médias qu’il ne croit pas en l’inégalité salariale entre les hommes et les femmes L’absence de majorité parlementaire du président argentin pourrait entraver la mise en œuvre de son programme, cependant La pression sociale s’annonce aussi un facteur déterminant pour les droits des femmes en Argentine.

Ali Emre Bugay – Tale6, Eryn Flambert – Tale2, Emma Kermiche – Tale6

L'amica geniale di Elena Ferrante

L'amica geniale di Elena Ferrante offre una visione complessa e sfaccettata della donna attraverso le diverse esperienze e percorsi dei suoi personaggi femminili. Le donne de L'amica geniale dimostrano un'incredibile forza interiore e resilienza di fronte alle sfide della vita. Si trovano di fronte a ostacoli sociali, economici e familiari, ma trovano modi per affermarsi e perseverare nonostante tutto. Inoltre, il romanzo esplora la complessità delle relazioni tra donne, mettendo in luce sia la solidarietà che la rivalità che possono esistere tra amiche, sorelle, madri e figlie.

I legami tra Elena e Lila, in particolare, sono ricchi di sfumature, con momenti di intimità profonda ma anche di gelosia e risentimento. Per aggiungere a ciò, i personaggi femminili de L'amica geniale lottano contro le aspettative sociali restrittive che loro vengono imposte come donne. Aspirano all'indipendenza, all'educazione e alla realizzazione di sé, ma si scontrano spesso con barriere culturali ed economiche. Il romanzo esplora le diverse sfaccettature della femminilità, dalle tradizionali aspettative di matrimonio e maternità ai desideri individuali di carriera e autonomia. I personaggi femminili sono presentati in tutta la loro diversità

Las maravillas di Elena Medel

Las maravillas di Elena Medel è un romanzo che offre uno spaccato della vita a Madrid attraverso le vicende di tre donne della classe operaia, molto distanti tra loro, ma appartenenti allo stesso ceppo familiare. Sebbene il sangue sia l'unico filo che le lega attraverso gli alti e bassi della vita, è soprattutto la loro condizione di donne ad accomunarle in un paese in cui il dogma cattolico è parte integrante della vita intima e sociale. Passando da una generazione all'altra nel raccontare le storie di queste donne, Elena Medel racconta al lettore come ognuno dei personaggi femminili affronta quotidianamente la propria epoca. Ciò che hanno in comune è che non si conformano alla norma, la prima rifiutando di sposarsi, l’altra rifiutando l'evidenza della maternità. Queste storie di emancipazione sottolineano anche l'importanza della mancanza di denaro che determina il destino di una persona (nessuna istruzione, un lavoro precario in cui si può essere sostituiti da qualsiasi persona...). Il romanzo esplora temi come la povertà femminile, lo sradicamento, il femminismo, la maternità e la complessità delle relazioni familiari.

The Handmaid's Tale di Atwood

Margaret Atwood è una scrittrice e critica letteraria canadese che ha scritto oltre sessanta libri, molti dei quali interrogano la società su questioni contemporanee, che vannodallapoliticaaidiritti umani.Isuoilibrisonomolto importantiperlacomunitàletterariainquantospessosono codificati con previsioni di eventi futuri.

La sua capacità di prevedere le permette di immaginare scenari, spesso distopie, cheavvertono i lettori sul futuro verso cui ci stiamo dirigendo. I suoi libri spesso portano idee femministe estremamente importanti come il diritto di avere voce sul proprio corpo o il diritto al lavoro. L'iconico abito rosso e bianco che Atwood descrive nel

suo libro più famoso, Il racconto dell'ancella, è stato addirittura indossato nelle proteste che lottavano per il diritto all'aborto negli Stati Uniti. Nonostante le sue preoccupazioni per la causa femminista, Atwood è turbata dal termine «femminista»

Infatti, accusa il femminismo di idealizzare le donne piuttosto che renderle più

Sottolineando le terribili condizioni in cui le donne devono vivere, Atwood sottolinea le conseguenze di spingere le società patriarcali e puritane agli estremi. Le condizioni disumane che Atwood sviluppa nel suo libro sottolineano la fragilità del ruolo delle donne nella società odierna e quanto facilmente tutti i progressi che le donne hanno raggiunto in società possano essere riportati indietro. Questo mostra perché, come società, non possiamo mai smettere di lottare per i diritti delle donne perché nel momento in cui smettiamo di combattere, i progressi cominciano a deteriorarsi.

La scrittura di Atwood offre una prospettiva nuova e cruciale sulle esperienze delle donne, una che va oltre le rappresentazioni idealizzate per presentare una visione più sfumata e umanistica. Affrontando verità scomode e sondando le profondità dell'ingiustizia sociale, Atwood incita i lettori a rivalutare la propria comprensione delle dinamiche di genere e a rimanere vigili nella lotta in corso per i diritti delle donne.

In questo modo, non solo arricchisce il panorama letterario, ma anche catalizza l'azione collettiva verso un futuro più equo e giusto per tutti.

Delle opere che si parlano e si completano

LeoperediElenaFerrante,ElenaMedeleMargaretAtwoodoffronotreprospettive uniche sulla condizione femminile, connettendo in modo intricato la loro rappresentazione al ruolo delle donne nella letteratura mondiale e nel mondo stesso.

L'amica geniale di Ferrante si immerge nell'intimità della Napoli degli anni '50, offrendo un ritratto realistico delle lotte di due amiche per l'indipendenza e la realizzazione personale in un contesto di povertà e tradizione oppressiva. Qui, la forza e la resilienza delle donne emergono attraverso le sfide quotidiane e le relazioni complesse, riflettendo le aspirazioni e le contraddizioni della femminilità nel contesto sociale e politico dell'epoca.

In Las maravillas di Medel, il romanzo spagnolo svela le vite interconnesse di tre donne appartenenti a generazioni diverse, tutte lottando contro la povertà, il declassamento sociale e l'oppressione patriarcale nella Madrid contemporanea. Attraverso le loro esperienze distinte, Medel esplora le implicazioni della povertà femminile, dello sradicamento e della ricerca di emancipazione in una società intrisa di tradizioni e norme restrittive.

Infine, The Handmaid's Tale di Atwood presenta una distopia in cui le donne sono ridotte a ruoli riproduttivi in una società totalitaria dominata da uomini estremisti religiosi. Qui, Atwood illumina le conseguenze estreme dell'oppressione delle donne, sottolineando la fragilità dei progressi ottenuti nell'uguaglianza di genere e la necessità di rimanere vigili nella lotta per i diritti delle donne. Insieme, queste opere esplorano la complessità della femminilità, offrendo una visione ricca e sfaccettata delle lotte, delle aspirazioni e delle relazioni delle donne nel mondo contemporaneo e oltre.

Confrontando queste tre opere, vediamo che ognuna offre una prospettiva unica sulla condizione femminile, evidenziando le lotte, le aspirazioni e la resistenza delle donne in contesti diversi. Nonostante le differenze di impostazione e tono, tutti e tre celebrano la forza, la resilienza e la diversità delle esperienze femminili, invitando le lettrici ed i lettori a riflettere sulla complessità della condizione femminile e sull’importanza della solidarietà nella lotta per l’uguaglianza e la giustizia.

5

Damla Dogan – 1ère5, Kallisté Jomin –1ère1 & Faostina Pelé-Pajanacci– 1ère5

Una visione demistificata della maternità attraverso il monologo di Sofia nel film

Due Partite è una commedia dolce-amara sul mondo femminile. Tuttavia, dietro il riso che provoca il film si nasconde una riflessione sulla condizione materna. La maternità, da sempre celebrata come uno dei momenti più sacri e gratificanti della vita di una donna, è spesso avvolta da un velo ideale che nasconde la sua realtà più cruda e disillusa. Questa illusione romantica viene efficacemente smascherata nel monologo di Sofia, un personaggio che, con franchezza e brutalità, getta luce sulla vera natura diquesta esperienza. Attraverso le sue parole taglienti e provocatorie, Sofia strappa via il velo di idealizzazione che spesso circonda la maternità, mettendo in discussione le convenzioni sociali e culturali che la glorificano. Infatti, attraverso Sofia, che si è ritrovata ad avere un bambino che non voleva, scopriamo la realtà della maternità, i suoi aspetti bestiali e il sacrificio della sua propria libertà.

La riflessione di Sofia sulla maternità, ci fa capire qual èilmitointornoalla gravidanza,costruitodallasocietà. In effetti, partorire è il solo atto a poter dare la vita. Quindi, quest’atto è stato sacralizzato da una società principalmente maschilista al punto che le donne erano prima di tutto viste come madri. Perciò, le donne sono state illuse con questa visione magica e idealistica della maternità creata dalla società, e sono dunque state spinte ad avere bambini. È questa visione che Sofia smonta attraverso le sue parole.

Sofia suggerisce che la maternità, anziché essere un’esperienza sublime, può essere vissuta come una forma di «barbarie», un’esperienza primitiva e dolorosa che mette in luce la condizione umana nella sua forma più elementare. Leievoca la realtà delparto denunciando la sua brutalità e le conseguenze fisiche serie sulcorpodelle donne. Inoltre, ilmonologo rivela gli aspetti più disturbanti e scuri della maternità. In particolare, l’allattamento e dunque il latte «che esce dal capezzolo» viene associato a quello di una capra, ed il bambino è paragonato ad un Alieno. Perciò la condizione ideale della maternità è in realtà annichilente e tragica. Questo rifiuto dell'immagine idealizzata della maternità evidenzia lo sforzo diSofia nel mostrare la realtà cruda di questa esperienza. Sofia critica la tendenza della società a idealizzare e romanticizzare la maternità, ignorando la realtà e i sacrifici che le donne devono affrontare. Infatti, pensa che le donne si sottomettano ad un legame con un figlio che le strozza. Si basa sull'esperienza delle sue amiche che sono state, anche loro, costrette a questo sacrificio, una dovendo rinunciare a suonare il pianoforte, l’altra sopportando di essere tradita. Opportunità limitate, perdita di autonomia e di realizzazione personale… Secondo Sofia, le donne devono avere il diritto di perseguire i loro talenti e di godere di una piena autonomia.

Lasuacriticamostrailbisognodiadottareunavisione più onesta e inclusiva della maternità. Dalla verità nasce la libertà.

Pour lire les articles en français, scannez le QR Code cicontre !

Nel testo - Monologo di Sofia

E va bene, abbiamo smesso di giocare. Ma io vi voglio dire una cosa, una verità.

Io penso che questa cosa -sopportabile – del parto che sta per affrontare Beatrice sia una barbarie… ora Beatrice non ti mettere a piangere per favore… L’abbiamo affrontata tutte e siamo tutte qua…Ma perché non dire che una bella scopata senza conseguenze è più piacevole? Sì sì, certo… è triviale, è il punto di vista di un uomo, di un amante ma è superiore al nostro. È moderno, essenziale. E perché no? Piacevole. Ma non è questo il punto.

Perché si deve soffrire in questo modo, rinunciare a suonare il pianoforte, sopportare di essere tradite? Dov’è la ragione di tutto questo? Non c’è! Non c’è! Noi siamo delle creature primitive, questa è la ragione. Abitiamo ancora nelle caverne. Noi non vogliamo ciò che è semplice, efficiente.

No, noi amiamo le cose contorte, complicate, come il tormento che Gabriella dà a Sandro. Non possiamo diventare moderne, ha ragione Claudia. Se diventiamo moderne, smettiamo di essere donne.

Ma come si può essere moderne quando l’utero si deve aprire di dieci, dodici centimetri per far passare la testa del bambino -scusa, non piangere Beatrice, è la pura verità… Quando ti verrà da pisciare e cacare senza vergogna in faccia al dottore!

Noi siamo la barbarie del mondo: facciamo l’esperienza più antica che c’è, l’unica rimasta, contenere un altro. Il latte esce dal capezzolo che è simile a quello di una capra!

La mia portiera, quando ho partorito, ha chiesto a mio marito: “Ha sgravato la signora?”. Noi godiamo a vedere il nostro corpo gonfio come un pallone, a essere abitate da un alieno, a rinunciare al talento, alla libertà.

Noi vogliamo essere legate a qualcuno anche se ci strozza. Vogliamo essere di qualcun altro. E non c’è fine, non c’è rimedio…A chi toccava dare le carte?

« Pour vivre heureux, vivons cachés » … Le célèbre adage vaut-il en politique ? L’historien, ancien président de Radio France et homme politique Jean-Noël Jeanneney répond à nos questions.

Casse Ton Cliché (CTC) : En politique, qu’est-ce que la « peopolisation » ?

Jean-Noël Jeanneney : C’est l'intrusion de la curiosité publique dans la vie privée des acteurs de la vie politique, hommes et femmes confondus. Le terme nous vient des Etats-Unis et avec lui cette aspiration à tout connaître des acteurs à qui les citoyens délèguent le pouvoir de décider et d'agir en leur nom, en démocratie. Les Etats-Unis sont marqués par le protestantisme, donc par une certaine aspiration au moralisme, y compris dans la sphère privée. En France, et dans une large mesure en Europe, la tradition est toute autre. La « peopolisation » conduit à se demander s’il est légitime que la vie privée des politiques soit offerte à la curiosité, souvent malsaine, de leurs compatriotes.

Plus largement, est ainsi posée la question de la transparence de la vie publique. D'un côté, il paraît légitime et même nécessaire que les citoyens sachent ce qui motive les prises de décisions des gouvernants et surtout qu’ils puissent, par l'intermédiaire des journalistes en particulier, avoir connaissance des éventuelles turpitudes des élus aux dépens de l'intérêt général ; d’un autre côté, il faut se demander jusqu'où la transparence doit aller. Car, absolue, elle peut avoir aussi beaucoup d'inconvénients.

CTC : S’intéresser à la vie privée des politiques, est-ce un phénomène nouveau?

Jean-Noël Jeanneney : Il y a toujours eu une grande curiosité pour la vie privée des hommes et des femmes de la vie publique. C'est une tendance naturelle que l’on retrouve dans tous les régimes, y compris la monarchie.

La curiosité populaire pour l’intimité des rois, par exemple, tout au long du XVIIIᵉ siècle, était éclatante. Elle se traduisit par une foule de rumeurs, souvent infâmes, sur Marie-Antoinette et l’impuissance de son mari, ses amours pour tel ou tel. Là, c'est la « reine scélérate », comme dit Chantal Thomas, qui est mise au pilori, à coups de pamphlets répandus sous le manteau, de chansons grivoises, etc. De nos jours, la curiosité populaire s’exprime à travers beaucoup de petits journaux, souventvulgaires,etpresquesans limite. Selonles époques, elle aévolué en fonction de deux facteurs : la capacité de savoir, c'est à dire la possibilité d'écouter les conversations et de prendre des photos à distance ; et l'intensité du désir de faire savoir dans le désir de faire scandale. Or l’indignation évolue dans le temps, selon l’état des mœurs. Le fait, par exemple, que l’homosexualité d’un ministre ne constitue plus un sujet de scandale est évidemment le signe d'une modification de l'état des esprits (et, à mes yeux d’un progrès). Décidément, il faut séparer la vie publique de la vie privée. N’excluons jamais au surplus qu’une prétendue transparence puisse conduire à l’infamie.

CTC : Un exemple emblématique ?

Jean-Noël Jeanneney : Voyez le cas de l’affaire Markovic qui devint une affaire d’État mettant en cause la femme de Georges Pompidou. En octobre 1968, Pompidou a quitté ses fonctions de Premier ministre du Général de Gaulle depuis quatre mois. Il était à Matignon depuis six ans. Candidat potentiel à la présidence de République pour la prochaine élection de 1969, il n’a pas que des amis. Des rumeurs infâmes, lancées par quelque officine fétide, relayées dans la presse, courent alors sur sa femme Claude et sa prétendue participation à des orgies. Des photos, en réalité des montages grossiers, circulent. Pompidou en est infiniment meurtri. Il est tenu d’abord dans l’ignorance de ce bruit qui le touche de près et il conservera une rancune tenace contre tous ceux qui ne l’ont pas averti et soutenu. Une rancune qui le déterminera à se présenter à l’élection présidentielle de 1969

CTC : Peopolisation et transparence ont-elles donc un impact sur la façon de faire de la politique ?

Jean-Noël Jeanneney : La question est simple et la réponse difficile. En démocratie, le poids de l'opinion publique est toujours capital pour les dirigeants politiques, qui doivent forcément la prendre toujours en compte dans leurs prises de décision. La « peopolisation » a des conséquences sur les hommes, leurs jugements, leur réputation, donc sur leur autorité. Par ce détour-là, effectivement, l’impact se fait sentir sur la marche de la démocratie. François Hollande photographié en scooter n'a pas rencontré l'idée que les Français se faisaient du charisme d'un président et il en est sorti affaibli.

CTC : Le fait que les citoyens soient avides de transparence en politique représente-t-il un danger pour la vie démocratique ?

Jean-Noël Jeanneney : En démocratie, il est légitime que l’élaboration des décisions élaborées en amont ne se déroule pas systématiquement sous le regard descitoyens.«entempsréel»,commeonditbizarrement.Lesélusdoiventpouvoir réfléchir librement, sans qu’immédiatement tombe le couperet de la critique. Vient ensuite la question de la temporalité du dévoilement… Selon quels délais l’accès à la connaissance par tous, donc à la critique républicaine ? Presque aussitôt ? Peu après ? Plus tard ? très tard ? Jamais ? Question capitale. On rejoint ici la question de la date d’ouverture des archives nationales à la recherche scientifique et à l’intérêt des citoyens : délai toujours discuté.

CTC : Faut-il une investigation systématique sur l’argent des élus ?

Jean-Noël Jeanneney : Depuis quarante ans s’est affirmé le principe d’une déclaration de patrimoine pour les acteurs politiques au moment de leur entrée en

7

fonction (parlementaires, hauts fonctionnaires, ministres).Unprincipe déjà débattu dans l’Histoire. En 1924, un amendement fut adopté par la Chambre des députés, stipulant que ces derniers devaient afficher leurs revenus et leur patrimoine en mairie. Le Sénat enterra la chose qui lui paraissait, alors, saugrenue… De nos jours, si la déclaration de patrimoine est une bonne idée, sa publication ne l’est pas, à mes yeux. Il suffit qu’une commission spécialisée recueille ces données et en tire des conséquences éventuelles. Il y a eu dans l'histoire de France quantité de gens honnêtes ! Il faut aussi faire confiance. Le cardinal de Retz avait cette formule que j'aime beaucoup : « On est souvent plus trompé par défiance que par confiance ». Les quelques escrocs et personnages louches sauront toujours échapper plus ou moins aux contrôles et frauder. Les autres, ceux qui sont honnêtes, pâtiront de l’investigation, souvent de la jalousie, surtout à l'époque des réseaux sociaux. Or, discrédit injustifié et généralisé de tout le personnel politique constitue un grand péril pour la démocratie.

CTC : Quid des fonds de campagnes des partis politiques lors des élections ?

Jean-Noël Jeanneney : Là, le secret est néfaste. Autant la transparence absolue de la vie privée des politiques est dangereuse, autant celle concernant le fonctionnement des élections constitue un progrès précieux pour la vie démocratique. Connaître l’origine des fonds de campagne (en même temps qu’on les limite) est très sain - donc indispensable. Le cas des Etats-Unis, qui est contraire, donne des résultats inquiétants.

CTC : Peut-on approfondir cette question du secret, par-delà les situations individuelles ?

Jean-Noël Jeanneney : C’est le sujet de l’ouvrage, paru en mars dernier, de Sébastien-Yves Laurent, État secret, État clandestin : essai sur la transparence démocratique.

«L'Étatsecret»estlégitime,àconditionqu'unjour–celapeutêtredanslasemaine, ou trente ans plus tard) – les citoyens puissent accéder aux informations. « L'État clandestin », lui, ne peut jamais avouer des actions apparemment inadmissibles en démocratie, mais qui peuvent parfois relever de l'intérêt public. C'est ce que l'on appelle depuis longtemps la « raison d'État ».

A titre d’exemple, certaines révélations de François Hollande, président de la République,ontposéunproblèmecarlesactionsconcernéesn'étaientpasdestinées à être dévoilées. Il a expliqué en particulier qu'il avait donné son accord pour que soient tués par nos services secrets un certain nombre de personnages complotant contre la sécurité de la France. Il serait au demeurant naïf de nier que l'État dispose et use de certains pouvoirs opaques - et voilà l’État clandestin.

Dans un registre généralement moins dramatique, on peut s’intéresser aux fameux « fonds secrets » de l’État que les ministres, jusqu’au début de ce siècle, avaient la liberté de dépenser à leur guise pour des actions parfois honorables (en « lubrifiant » les circuits administratifs) mais pas toujours, loin de là. Ils contribuaient, notamment, pour les partis au pouvoir, aux frais considérables des campagnes électorales, avant que le financement- limité- de celle-ci ait été, ce qui a été très bienvenu, prévu et organisé, notamment aux frais de l’Etat.

CTC : Le « cas » de la santé de François Mitterrand aurait-il dû relever de l’État secret ?

Jean-Noël Jeanneney : Il s’agissait de son cancer, connu par lui dès la fin de 1981 et non dévoilé. Intéressante interrogation en effet. Faut-il vraiment imposer de publier tous les six mois un bulletin de santé officiel ? Je ne le crois pas. Preuve a été faite alors qu’il était difficile d’échapper au mensonge. Car dire la vérité aurait affaibli l’autorité du président. Mais ce même mensonge, forcément découvert, après coup, était en soi délétère.

A l’inverse, la révélation dans la presse, tardive, de l’existence de la fille du président Mazarine Pingeot, n’a pas eu de conséquences sur son action politique. Les temps étaient en train de changer.

Cinquième bulletin de santé de M. Mitterrand : " Résultats dans les limites de la normalité ", Le Monde, 30 juin 1983

L'Élysée a publié, le mercredi 29 juin, dans la matinée, le bulletin de santé semestriel de M. François Mitterrand. " A la demande de M. François Mitterrand, président de la République, est-il noté, un bilan de son état de santé a été établi à la fin du quatrième semestre de son septennat. Ce bilan a comporté un examen clinique et des investigations biologiques habituelles. Les résultats sont satisfaisants, dans les limites de la normalité. "

Ce bulletin est le plus court de ceux qui ont été publiés depuis mai 1981. En décembre 1981, le président de la République avait présenté une " cruralgie droite ". Depuis cette date, tous les bulletins de santé font état de résultats normaux.

CTC : De nos jours, les politiques ont tendance à mettre en scène leur vie privée dans les médias…

Jean-Noël Jeanneney : Encore une influence américaine ! Utiliser sa vie privée

pour gagner des points en politique m’a toujours paru malsain.

Au débutdes années70,Giscard d’Estaing candidats’estaffiché dans lesrues avec l’image de l’une de ses filles. J’ai trouvé cela incongru. Mais le premier, sauf erreur, à s’y être employé a été Jean Lecanuet, candidat démocrate-chrétien lors de l’élection présidentielle de 1965 contre de Gaulle.

Se voyant lui-même comme un « Kennedy à la française », il conduisit une campagne qui se voulait à l’américaine, avec l’aide d’une agence de communication. Le candidat se fit photographier chez lui avec sa famille. Malgré cette campagne « moderne », il n’arriva qu’en troisième position (16 %), derrière François Mitterrand (32 %) et de Gaulle, comme vous le savez, fut reconduit à la présidence au deuxième tour. Si le Général avait fini par accepter de mauvaise grâce un exercice télévisuel plus intimiste, avec le journaliste Michel Droit, vous ne l'imaginez pas un instant se montrer avec son fils, sa fille ou ses petits-enfants… A partir de là, néanmoins, la vie intime des candidats a pris plus de place, dans les magazines « people » : terme anglo-saxon, pas par hasard… Je redis que je trouve cela malheureux.

CTC : A ce titre, comment la femme d’un président de la République doit-elle ou peut-elle exister en politique ?

Jean-Noël Jeanneney : Sur le statut de la femme du président en France, j'ai l'impression que la période, chez nous, est au flottement. Aux Etats-Unis, la « première dame » a un rôle important, quasi-constitutionnel : après avoir été omniprésente dans la campagne électorale. En France, c’est différent. Le concept de « Première dame » n’existe pas. D’ailleurs, je déplore cette malheureuse transposition d’une formule américaine, laide et assez absurde chez nous.

En France, la femme du président a, certes, un rôle à jouer mais elle n'a pas de fonction officielle.

S’intéresser à la conjointe du chef de l’État ou au conjoint, un jour, me paraît normal, à condition de laisserla vie privée de côté, sauf exception : dans les années 1950, la femme du président René Coty, Germaine, acquit une popularité rare du fait de sa gentillesse et de sa conduite « modeste ». Elle posa en couverture de Paris-Match, en train de servir debout sa soupe à son mari. Lorsqu’elle mourut pendant le mandat de son mari, en 1955, beaucoup de Français en furent peinés Toute une époque !

Le magazine américain Life publia un papier dans son numéro du 28 novembre, sousle titre « Homage to a Lady ». Mais pas de rôlepolitique ! Et pasde «première dame » !

Retrouvez Jean-Noël Jeanneney dans l’émission « Concordance des temps », le samedi de 10h à 11h sur France Culture

Antoine Jacheet – 1ère3

« Liberté, égalité, fraternité » ... Derrière les fondements de la République se cache une structure juridique stricte qui contribue à protéger et encadrer les individus. Tour d’horizon de ce que dit la loi.

Le terme d’égalité désigne « l’absence de toute discrimination entre les êtres humains sur le plan de leurs droits ». Juridiquement, le principe d’égalité englobe une série de principes inaliénables. Qu’il s’agisse d’une égalité des genres, une égalité des chances, une égalité politique ou d’accès aux soins, ce droit fondamental structure la société au sein de laquelle le pouvoir s’organise. Dès lors, le droit et la loi jouent un rôle fondamental dans la mise en application du principe d’égalité.

Le principe d’isonomie

Le socle du principe d’égalité au sein de notre démocratie ? L’isonomie, « système d’égalité devant la loi » Ce principe, constitutionnalisé le 4 octobre 1958, est également renforcé au sein du Code Pénal Français. L’article 225-1, entré en vigueur en 1994, soumet en effet à sanctions tout individu qui exercerait des actions considérées comme discriminantes.

Dès lors, le droit contribue à encadrer l’égalité en ce qu’il sanctionne toutes distinctions, qu’elles soient liées à l'apparence physique, le sexe, la grossesse…

Autre texte de loi : l’Article 20 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne affirme en son

sein que : « chaque individu est égal en droit ». Néanmoins, derrière ces deux textes de droit se cache la nature inexacte d’une loi, qui ne peut s’appliquer strictement et sans interprétation d’une situation dans laquelle des inégalités seraient nécessaires et admises pour rétablir une égalité insuffisante.

Le principe d’équité

Comment une augmentation des inégalités pourrait en réalité réduire ces mêmes inégalités ? Ces différences de traitements admises par la loi pour rétablir une égalité insuffisante sont fondées sur un principe d’équité, droit « naturel » en opposition avec le principe de droit « positif » qu’est l’égalité.

Par ailleurs, une deuxième limite semble s’imposer dans le cadre de la relation qu’entretiennent le droit et l’égalité. Si, en vertu des fondements juridiques français, chaque individu doit être traité de manière égale, d’où sontissues les inégalités salariales entre les hommes et femmes ? Dans quel contexte est-il légitime et utile de parler d’égalité et de différences, et des liens qui gouvernent ces deux concepts ? Les questions s’imposent, nous invitant à réfléchir sur la possibilité d’une égalité parfaite au sein des sociétés.

Anna Coles & Marie Ruchon – Tale2

Les tenues des femmes politiques font régulièrement l’objet de débats et de critiques. Mais quelle est la frontière entre discrimination sexuelle et rappel à la convenance ?

"Tout le monde était étonné de la voir en robe. Elle a manifestement changé de look, et si elle ne veut pas qu’on s’y intéresse, elle peut ne pas changer de look. D’ailleurs, peut-être avait-elle mis cette robe pour ne pas qu’on écoute ce qu’elle avait à dire." A l’issue d’une séance à l’Assemblée nationale en 2012, c’est par ces mots que Patrick Balkany, député des Hautsde-Seine et maire de Levallois-Perret, commentait la tenue de la ministre du Logement Cécile Duflot. La robe bleue et blanche, parfaitement appropriée pour lafonctiongouvernementale,luiavaitvaluàl’époque des remarques à caractère sexiste de la part de certains députés des rangs de droite, en séance

parlementaire. Les femmes politiques, telles queValérie Pécresse ou Roselyne Bachelot, commentent régulièrement l’influence de leur tenue sur leur crédibilité. Dernièrement, Ersilia Soudais, députée de la France Insoumise(LFI),asubilacritiquesurTwitterd’Alain Jakubowicz, président de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra), au sujet de sa tenue : un short en jeans agrémenté de collants et de baskets. Plusieurs collègues députés avaient dénoncé la remarque jugée misogyne, ce dont l’homme s’estdéfendu,expliquantqu’iltrouvaitcette tenue « indigne » de l’Assemblée Nationale.

Page 9

Des fondements subjectifs

Les fondements d’une égalité dans le droit sont considérablement subjectifs, soumis à l’interprétation de chaque peuple et gouvernement Dès lors, tandis que le principe d’égalité s’établit comme un pilier sur lequel de nombreuses nationsse fondentafin deconstruire leur corpus juridique, il n’est pas toujours appliqué et souhaité Il faut donc laisser place à une interprétation du contexte afin de faire prévaloir l’égalité, lorsque cela est nécessaire.

Camille Barbe – Questionneuse

A l’Assemblée, un code vestimentaire à respecter

Interrogé sur la question de la décence à l’Assemblée nationale, l’historien et homme politique Jean-Noël Jeanneney a tranché

Casse Ton Cliché (CTC) : A l’Assemblée nationale, le respect de certains codes vestimentaires est-il important afin de bien représenter la fonction parlementaire ?

Jean-Noël Jeanneney : Mon avis est radical. Il faut respecter un certain code vestimentaire. Je déplore le débraillé. Les députés incarnent une chose très noble : la démocratie. La vie collective est faite de signes… La tenue est un signe de respect de la fonction parlementaire, et par conséquent de ses électeurs. Les codes évoluent avec le temps, cependant. A l’heure actuelle, le bureau de l'Assemblée n’impose plus le port de la cravate tout en rendant obligatoire le port de la veste pour les hommes. Le port de short et de bermuda a été officiellement interdit…

CTC : Quels sont les moments emblématiques de « transgression vestimentaire » à l’Assemblée ?

Jean-Noël Jeanneney : A la fin du XIXe siècle, sous la IIIe République, Christophe Thivrier, député socialiste de l’Allier, siégea en blouse pour mieux souligner sa condition d’élu du peuple. Et l’abbé Lemire en soutane.

Sous la Ve République, en 1985, à une époque où on ne pouvait rentrer sans cravate dans l’hémicycle, Jack Lang, ministre de la Culture sous François Mitterrand, était arrivé avec une veste à col Mao signée Thierry Mugler, dans un style extrêmementchic.On ditque les huissiers lui imposèrent une cravate… Pour le pantalon féminin, c’est autre chose. En 1972, Michèle Alliot-Marie, à l'époque conseillère politique RPR, s'était vu refuser l’entrée de l’Assemblée car elle portait un pantalon, alors prohibé pour les femmes : inconcevable aujourd’hui ! Ce à quoi elle aurait répondu : « Si c’est le pantalon qui vous gêne, je l’enlève. » L’humour contre le machisme obtus…

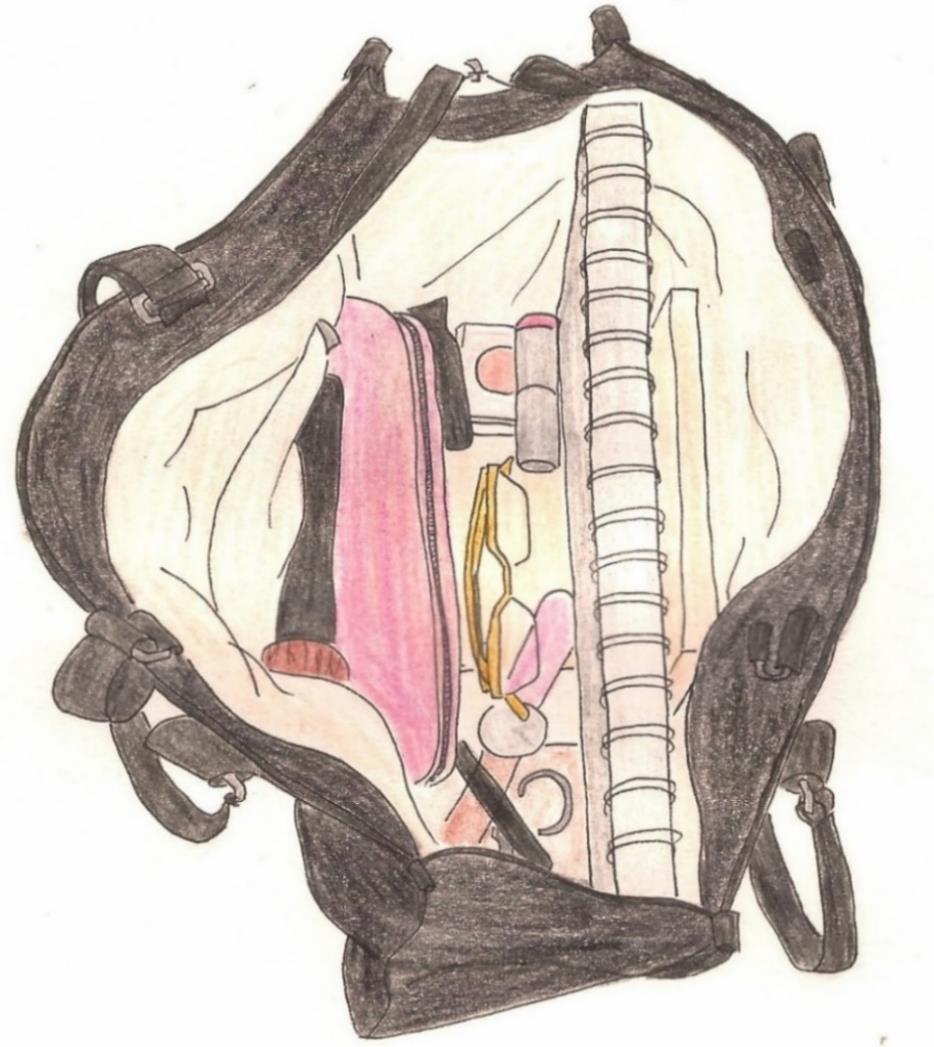

Congé menstruel, gratuité des protections hygiéniques, douleurs pelviennes, endométriose… Depuis une dizaine d’années, les tabous liés au cycle qui rythme la vie des femmes se lèvent petit à petit. Un vrai enjeu de société mis au grand jour.

Depuis des siècles, les règles ont été reléguées au rang de tabou et considérés comme une affaire de femmes qu’il ne faudrait aborder qu’en chuchotant. « Dis-moi, aurais-tu une serviette ou un tampon à me dépanner ? », « Je suis désolée, je ne suis pas en forme, j’ai mes… », « Permettez, j’ai besoin de m’asseoir un instant » … Denos jours, lorsque le sujet doit être évoqué, d’autres noms sont souvent utilisés pour le contourner, voire pas de noms du tout Historiquement du domaine de l’impur, issu d’une vision très masculine et influencé par les religions monothéistes, les règles des femmes concernent pourtant directement plus d’un individu sur deux et indirectement l’ensemble des hommes et des femmes dans la société. Au travail, à l’école, au sport, à la maison… Les menstruations s’invitent tous les mois dans toutes les sphères du quotidien. Depuis une dizaine d’années, des campagnes de sensibilisation initiées par les associations féministes ont pour but de « désinvibiliser » le cycle des femmes et son impact Interrogés sur la question du tabou, des élèves de l’EIB expliquent qu’ils en parlent de plus en plus entre eux, « les garçons étant un peu plus ouverts sur le sujet ». Néanmoins, la plupart pensent aussi que les femmes ne sont pas assez soutenues socialement « La douleur et les handicaps liés aux menstruations sont constamment minimisés par la société patriarcale », confie une des élèves.

Un sentiment qui fait écho à celui des femmes en général, dans la sphère professionnelle. En effet, 68% d’entre elles jugent que les règles sont « un sujet tabou en entreprise », 65 % des femmes salariées « ont déjà été confrontées à des difficultés liées à leurs règles au travail » et 35 % jugent que leurs douleurs « impactent négativement leur travail » Des douleurs aléatoires et inégales, dont il est difficile de tirer une généralité, car souvent propres à chacune. Prendre en compte les individualités au sein du groupe… Là réside peut-être la lenteur des avancées. En février 2024, leSénatdébattait d'une propositionde loi visant à instaurer, comme plusieurs collectivités le font déjà, un arrêt de travail facilité de deux jours et sans jour de carence pour les femmes souffrant de règles douloureuses et « incapacitantes ». Défendu par les sénateurs socialistes, le texte a été rejeté par la majorité et par le gouvernement, qui ont argué que la mesure pourrait porter atteinte au secret médical et ouvrir la voie à une possibilité de discrimination à l’embauche. Si le ministre de la Santé Frédéric Valletoux a déclaré que « ce sujet ne restera pas lettre morte », la France ne fait pas figure d’exception par rapport au cadre de la loi. En Europe, l’Espagne est le premier et le seul pays à avoir adopter un congé menstruel intégralement financé par l’État en 2023 Sujet intime devenu sociétal, les règles sont désormais aussi un sujet éminemment politique

Image libre de droit

Stanislas Lecocq – Tale 6

La contraception, une affaire de femmes ? Les effets indésirables de la pilule et dispositifs intra-utérins ont relancé le débat sur la question. D’aucuns appellent à une responsabilité partagée entre les sexes.

Moins développée que celle reposant sur le corps de la femme, la contraception masculine se résume actuellement en deux méthodes : les préservatifs, la seule et unique méthode de contraception qui protège aussi contre toutes les infections sexuellement transmissibles (IST) et la vasectomie, contraception définitive, aussi appelée « stérilisation masculine » Dans un appel lancé en 2022, le journal Libération demandaitauxpouvoirs publics etauxlaboratoiresde développer de vraies solutions pour que la contraception soit aussi une affaire d’hommes. Le but ? Alléger la charge pesant actuellement sur les femmes, quant aux préoccupations liées à la santé sexuelle et à la reproduction. L’idée semble faire son

chemin. Selon un sondage Opinion Way, 37 % des hommes de 18 à 30 ans seraient prêts à recourir à une pilule remboursée, 22 % à la vasectomie et 12 % sont prêts à tester le slip chauffant. Cette dernière méthode de contraception thermique n’est cependant pas sans inconvénients. A l’heure actuelle, de nouveaux produits contraceptifs sont en développement, parmi lesquels le gel hormonal NES/T. Les résultats, encourageants, seront bientôt rendus public. Dans cette affaire de contraception, une autre question est en débat… Faut-il laisser la main aux hommes ? Selon une enquête financée par la Fondation Gates, la majorité des femmes se disent prêtes à faire confiance à leur compagnon.

Page 10

Les règles en chiffres

Une femme a ses règles en moyenne entre 2 555 et 3 000 jours dans sa vie, soit plus de 8 ans au total

Le cycle menstruel d'une femme est de 28 jours en moyenne. La durée des règles est de 2 à 7 jours

Une femme perd entre 20 à 80 ml de sang pendant un cycle 40 ml correspondent à 7 cuillères à soupe

Les femmes commencent à avoir leurs règles entre 11 et 14 ans et finissent d'en avoir vers l'âge de 50 ans

Un rapportdel’ONG PlanInternationalestime queplus de 500 millions de filles et femmes dans le monde sont en situation de précarité menstruelle, soit 1 sur 4

En 2021, en France, 2 millions de personnes n’avaient pas de quoi s’acheter des protections menstruelles. Le chiffre a doublé en 2 ans, approchant les 4 millions de personnes en 2023.

En France, le budget alloué aux règles par une femme tout au long de sa vie est estimé entre 8000 et 23000

euros

En 2018, le marché global des protections hygiéniques représentait un chiffre d’affaires de 34,24 milliards d’euros. 50 milliards de tampons ou de serviettes sont jetés en Europe chaque année

Les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire pourront bénéficier de la prise en charge des culottes et coupes menstruelles par l’Assurance maladie, à partir du 1er septembre 2024.

Meryl Lorougnon – Tale3

Pilule du lendemain : mode d’emploi

La pilule du lendemain, c’est quoi ?

La pilule du lendemain est une contraception hormonale d’urgence, elle permet un retardement de l’ovulation et perturbe ainsi la nidation de l’œuf éventuel. En d’autres termes, elle permet, après le rapport à risque, d’éviter une grossesse non désirée. Il existe deux types de pilule du lendemain, qui sont toutes deux accessibles sans ordonnance : La NorLevo doit être prise dans un délai maximum de 72 heures après le rapport et son prix se situe entre 3 et 7 euros. LaEllaOne,quantàelle,peutêtreprisejusqu’à5jours. Son prix est de 18€ mais elle est remboursable à 65% par la Sécurité Sociale.

Comment ça marche ?

La pilule du lendemain doit être prise le plus rapidement possible car plus le temps s’écoule, plus l’efficacité diminue.

Dans les heures qui suivent la prise des comprimés, les effets ressentis peuvent être des nausées, voire des vomissements, dans un quart des cas.

En cas de vomissement, il est fortement recommandé de reprendreun comprimé dans les trois heures suivant la prise du premier

La pilule du lendemain n’est à utiliser uniquement qu’en cas d’urgence. Elle n’est en aucun cas une méthode de contraception régulière car elle perturbe le cycle hormonal féminin.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de l’assurance maladie : www.ameli.fr

Lucie Maslard – 2de2

pour l’accès à l’

Danielle Hassoun, gynécologue obstétricienne et Jacqueline Valensi, médecin généraliste nous parlent de leur combat pour les droits des femmes à disposer de leur corps.

Casse Ton Cliché (CTC) : Pouvez-vous revenir sur vos carrières respectives ?

Danielle Hassoun : Après mes études de médecine, j’ai travaillé à partir de 1978 à la maternité des Lilas en tant que gynécologue obstétricienne et je me suis installée en cabineten 1981.A partir de là, j’aiarrêté l’hôpitalpour me tourner vers la santé publique. Pendant une vingtaine d’années, je jonglais entre mon cabinet, un centre d’interruption volontaire de grossesse (IVG) dont j’étais responsable ; j’effectuais aussi des missions de formation et d’évaluation de programme IVG à l’étranger, pour des organismes internationaux comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ou encore des organisations non gouvernementales (ONG) américaines, dédiées à la santé des femmes

Au sein de ces structures, nous avons beaucoup travaillé dans les pays de l’Est, où les avortements ne se pratiquaient que par aspiration et où la contraception était très peu usitée. J’ai aussi formé des médecins en Afrique anglophone, dans une moindre mesure

Toujours dans les années 1980, j’ai participé aux premiers essais cliniques sur l’IVG médicamenteuse, avant la commercialisation en 1989. Je suis devenu sorte d’experte sur le sujet aux Etats-Unis.

Jacqueline Valensi : De mon côté, je me suis installée en cabinet en 1974. Je me suis battue tout au long de mon parcours pour la médecine générale, surtout en cancérologie ainsi que pour la place des femmes en médecine. J’ai ensuite fait des vacations à la police, étant diplômée de réparation juridique du dommage corporel J’ai terminé ma carrière à l’hôpital de Saint-Denis, en tant que médecin du travail

CTC : Comment avez-vous lutté pour l’accès à l’avortement ?

Danielle Hassoun : Avant 1975, je n’ai pas pratiqué d’avortements clandestins J’ai fait des avortements illégaux, après la dépénalisation. A la maternité des Lilas, nous estimions que la loi n’était pas suffisante et donc nous faisions des avortements plus tardifs que la loi ne l’autorisait Les femmes enceintes de plus de douze semaines d’aménorrhée qui se présentaient à nous étaient toujours dans des situations épouvantables… Il s’agissait de femmes dans la précarité, qui ne connaissaient pas les réseaux pour aller avorter. Souvent des étrangères mais aussi de très jeunes filles, mineures

Jacqueline Valensi : Il faut savoir qu’à l’époque, la maternité des Lilas était tout à fait exceptionnelle, à la pointe en termes d’accouchement

Danielle Hassoun : Oui parce que c’était une maternité où l’on se disait que le bien-être des femmes était important. Beaucoup de gens qui y travaillaient étaient féministes Il s’y pratiquait déjà des avortements avant la loi Veil. Mais moi, je n’y étais pas encore à cette époque. J’étais encore interne. Sur la question des avortements illégaux, nous pouvions pousser les délais à 20-22 semaines Je précise que le ministère de la Santé était parfaitement au courant. J’avais fait deux voyages en Hollande, un en Angleterre pour me former. Là-bas, les avortements étaient autorisés jusqu’à 24 semaines

Jacqueline Valensi : Pour ma part, quand je me suis installée en cabinet de médecine générale, la loi n’était pas encore passée. Je me suis sentie lâche par

rapport au manifeste des 343. Les médecins pratiquant des avortements clandestins risquaient gros : des peines de prison, une interdiction d’exercer Nous n’avions même pas le droit de donner des adresses à l’étranger. Même si c’était moins dangereux au début des années 1970, du fait du débat très présent dans la société autour de l’avortement, je craignais trop de braver la loi.

« Le Manifeste des 343 »

Un appel de 343 femmes

Un million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées, alors que cette opération, pratiqué sous contrôle médical, est des plus simples.

On fait le silence sur ces millions de femmes.

Je déclare que je suis l’une d’elles. Je déclare avoir avorté.

De même que nous réclamons le libre accès aux moyens anticonceptionnels, nous réclamons l’avortement libre.

La célèbre pétition signée par 343 femmes, dont Catherine Deneuve, Agnès Varda, Marguerite Duras, Jeanne Moreau, Françoise Sagan, Delphine Seyrig et Gisèle Halimi, parue le 5 avril 1971 dans Le Nouvel Observateur

A l’époque, Simone de Beauvoir publie les chiffres de 800 000 avortements clandestins par an en France, et de 5 000 femmes mortes des suites de complications.

CTC : Vous dites que le débat était très présent…

Danielle Hassoun : Ah oui ! Nous sommes descendues dans la rue je ne sais combien de fois. Page 11

Jacqueline Valensi : Oui. La solidarité féminine a aussi fait que je n’ai jamais abandonné mes patientes. Je les envoyais en Hollande pour celles qui avaient les moyens. Les femmes se faisaient aussi avorter en Angleterre. De manière générale, les adresses couraient entre copines, c’était un vrai réseau. Pour les plus précaires cependant, en France, il y avait deux types de médecins qui pratiquaient les avortements clandestins : d’une part, les militants qui le faisaient pour presque rien et d’autre part, des beaux salauds qui s’arrangeaient pour que les femmes soient mal dans leur peau, qui pouvaient demander jusqu’à 4000 francs de l’époque. Moi, je connaissais un copain médecin qui était militant et pratiquait des avortements gratuitement.

Danielle Hassoun : Parmi les médecins militants, il n’y avait quasiment que des hommes. Il faut dire que n’étions que 30% de femmes médecins.

Au départ militante d’extrême-gauche – nobody is perfect – j’ai ensuite rejoint des groupes féministes, dits des groupes de conscience au sein desquels il n’y avait que des femmes et où nous racontions nos histoires personnelles

Il existait aussi des groupes qui, même après la loi de 1975, continuaient de pratiquer des avortements illégaux. Il faut savoir que l’accès à l’avortement n’était toujours pas facile.

La plupart des gynécologues obstétriciens, plutôt réactionnaires, se sont opposés à créer des centres d’IVG dans les services de gynécologie. Ce sont les médecins généralistes, plus progressistes, qui ont ouvert les premiers centres d’IVG.

CTC : Lors de vos études de médecine, avant 1975 donc, vous est-il arrivé de voir arriver à l’hôpital des femmes qui s’étaient fait avorter clandestinement ?

Danielle Hassoun : Oui, j’ai le souvenir d’une jeune fille en particulier, quand j’étais externe à l’hôpital Bichat. Elle a fini en réanimation, à la suite d’une septicémie à perfringens, une complication de manœuvres abortives.

Je m’en souviens car le chef de service de l’époque avait été relativement gentil avec elle.

CTC : Justement, avez-vous été témoin de violence gynécologique, de la part de médecins, sur des patientes qui s’étaient fait avorter clandestinement ?

Jacqueline Valensi : J’en ai vu quand j’étais externe en chirurgie, à l’hôpital Cochin. Les chambres étaient de grandes pièces pour 50 personnes. Exprès, le chef de service faisait un toucher vaginal à ses patientes, à la vue de tous.

Je me rappelle aussi les internes grattant exprès à la curette jusqu’à ce que l’on entende « le cri de l’utérus », c’est-à-dire qu’ils foutaient en l’air la muqueuse utérine, ce qui causait la stérilité. Le tout sans anesthésie, en insultant les patientes

CTC : Le jour où la loi Veil est passé, le 17 janvier 1975, a donc été marqué d’une pierre blanche…

Danielle Hassoun : Ah oui, on a fait la fête ! Les manifestations féministes étaient très joyeuses car nous avions le sentiment d’avancer ensemble, pour nous Il faut cependant savoir que les mouvements Birth control ont commencé à partir des années 1930, surtout dans les pays anglosaxons et qu’ils étaient focalisés sur la santé des femmes. Ils ont gagné la France dans les années 1950

En 1956, s’est créé le mouvement « La maternité heureuse » qui s’est transformé, en 1962, en « Mouvement français du planning familial » qui existe toujours Les revendications pour la santé des femmes étaient, au départ, un sujet de santé publique sur lesquelles s’est greffé un discours politique et féministe.

CTC : En France, comment s’inscrit le procès de Bobigny en 1972 dans la lutte pour la dépénalisation de l’avortement ?

Danielle Hassoun : Bobigny a été le point charnière mais c’était aussi la fin de l’histoire. Madame Halimi a montré que la loi était obsolète, qu’elle ne correspondait plus à la réalité sociale et que l’opinion publique avait avancé. 66% des Français étaient pour la légalisation de l’avortement. En 1975, Mme Veil a aussi été extrêmement intelligente car elle a demandé à tous les courants politiques leur opinion sur le sujet.

Nous, militants, trouvions la loi Veil trop restrictive. Néanmoins, ce qui était formidable était qu’elle permettait l’avortement sur demande des femmes, c’est-àdire que le médecin n’a pas son mot à dire sur la décision à prendre. Les points négatifs étaient d’une part, le délai de 12 semaines d’aménorrhée, trop court [Ndlr : le délai est de 16 semaines depuis mars 2022] et d’autre part, l’obligation pour une jeune fille mineure d’avoir l’autorisation de ses parents pour avorter [Ndlr : l’autorisation des parents n’est, de nos jours, plus requise]. Ce qui était une catastrophe. Il y avait aussi obligation d’avoir un entretien social qui, théoriquement, ne devait pas être dissuasif. Sauf que ça pouvait l’être. Et le dernier point, les huit jours de réflexion entre la demande et l’acte. Depuis, tout ceci a sauté.

CTC : Quels ont été les effets, sur le terrain, des modifications successives de la loi ?

Danielle Hassoun : Entre 1975 et 2001, quel que soit la couleur du gouvernement, nous avons toujours eu une écoute favorable sur la question de l’avortement En 1992, le gouvernement a obligé tous les hôpitaux à ouvrir un centre d’IVG. Petit à petit, l’accès a été facilité. Actuellement, nous ne sommes pas en danger. Néanmoins, la démographie est l’élément essentiel de l’histoire de l’avortement.

Le procès de Bobigny

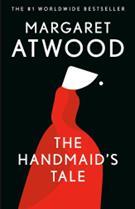

Ici en 1972, Marie-Claire Chevalier, 17 ans (à droite), Me Gisèle Halimi (au centre) et Michèle (à gauche), la mère de l'adolescente, pendant le procès de Bobigny. DR Une jeune fille, Marie-Claire Chevalier, avait avorté à la suite d’un viol. Sa mère, Michèle Chevalier, l'avait aidée dans sa démarche. Dénoncée par l'auteur même de ce viol, la jeune Marie-Claire est inculpée, tout comme sa mère et deux de ses collègues, pour complicité, Une quatrième est inculpée pour avoir effectué l'acte illégal. Octobre 1972. L'avocate Gisèle Halimi prend le pari avec l’accord de ses clientes de transformer ce « fait divers » en véritable procès politique. Après une plaidoirie historique, Marie-Claire est relaxée, Michèle Chevalier est condamnée à 500 francs d'amende avec sursis. Ses deux collègues sont relaxées. La quatrième prévenue est condamnée à un an de prison avec sursis pour avoir pratiqué l'avortement.

Extraits de la plaidoirie de Gisèle Halimi

[…] Nous n’avons pas le droit de disposer de nous-mêmes.

S’il reste encore au monde un serf, c’est la femme, c’est la serve, puisqu’elle comparaît devant vous, Messieurs, quand elle n’a pas obéi à votre loi, quand elle avorte. Comparaître devant vous. N’est-ce pas déjà le signe le plus certain de notre oppression ? Pardonnezmoi, Messieurs, mais j’ai décidé de tout dire ce soir. Regardez-vous et regardez-nous. Quatre femmes comparaissent devant quatre hommes… Et pour parler de quoi ? De sondes, d’utérus, de ventres, de grossesses, et d’avortements !...[…]

Est-ce que vous accepteriez, vous, Messieurs, de comparaître devant des tribunaux de femmes parce que vous auriez disposé de votre corps ?... Cela est démentiel ! […]

L’acte de procréation est l’acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés. Et personne, comprenez-moi, Messieurs, personne n’a jamais pu obliger une femme à donner la vie quand elle a décidé de ne pas le faire.

Ce fut le cas avec la loi de 1920 condamnant sévèrement l’avortement, après les pertes de la guerre 14-18. La démographie française étant en baisse à l’heure actuelle, inscrire le droit à l’avortement dans la Constitution serait un plus symbolique. [Ndlr : L’entretien a eu lieu avant le 4 mars 2024, date à laquelle la France est devenue le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution l'interruption volontaire de grossesse.]

CTC : Quelle définition donnez-vous de l’IVG ?

Danielle Hassoun : C’est le fait de ne pas vouloir une grossesse. Je ne dis pas un enfant mais bien une grossesse, à ce moment précis de votre vie. Mon idée est qu’il n’y a que la femme qui peut décider. C’est son corps, c’est son utérus. A partir de là, ça lui appartient.

CTC : Comment a évolué la société par rapport à l’avortement ?

Danielle Hassoun : L’avortement reste un tabou. Je ne pense pas qu’on se vante de ses avortements. En général, les femmes ont honte « d’avoir merdé », dans un pays où la contraception est légale, où elle est remboursée par la Sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas de beaucoup d’autres pays

C’est une espèce de dévalorisation de soi Or – et c’est très important – ce qu’il faut comprendre, c’est que l’on ne contrôle pas tout dans la vie. Les erreurs ne sont pas automatiquement des fautes. Il est important de déculpabiliser les patientes. Parmi les grossesses non prévues, un avortement est demandé dans la majorité des cas Seul un tiers des grossesses non prévues sont gardées.

A ce sujet, les chiffres sont intéressants… Il y a environ 220 000 avortements par an en France et c’est un chiffre qui ne bouge pas depuis 30 ans. Qu’est-ce que ça nous dit ? Et bien que l’on ne peut pas avoir une maîtrise totale de la fertilité. On ne supprimera pas l’avortement. Il fait partie de la vie des femmes. Essayez d’interdire son accès, comme en Pologne ou en Hongrie… Vous n’aurez pas plus de naissances. Vous aurez juste plus d’avortements clandestins.

12

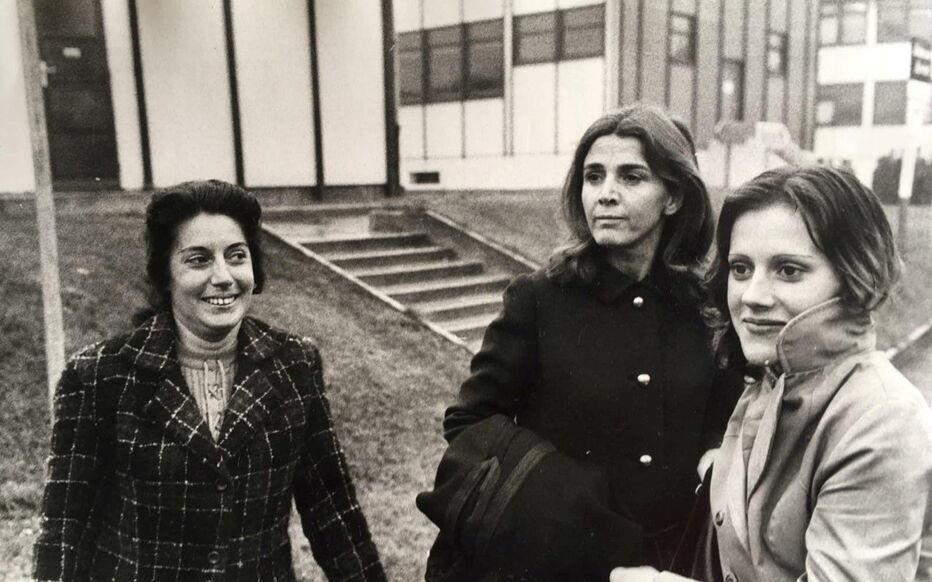

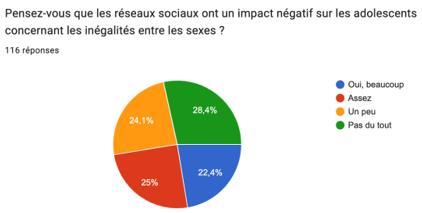

Résultats du sondage « Les inégalités entre les sexes vues par les lycéens » », réalisé au sein du lycée EIB Etoile, dans le cadre du club développement durable, basé sur un échantillon de 116 élèves

Sophia Angeloglou & Romane Kalfa – Tale1 et Tale 4

inégalités entre les sexes, vues par

Inégalités dans le milieu scolaire garçons-filles, impact des réseaux sociaux… Le club développement durable a sondé les élèves de l’EIB Etoile sur la question. Voici les résultats.

Comment les adolescents de notre génération sont confrontés aux discriminations en fonction du genre ? Afin de se rendre compte des inégalités entre les sexes dans le quotidien des élèves du lycée EIB Étoile, nous avons réalisé un sondage, dont les résultats obtenus nous ont permis d’avoir une meilleure idée de la place des inégalités au sein du lycée mais également dans un contexte plus général

Les filles sont littéraires, les garçons sont matheux

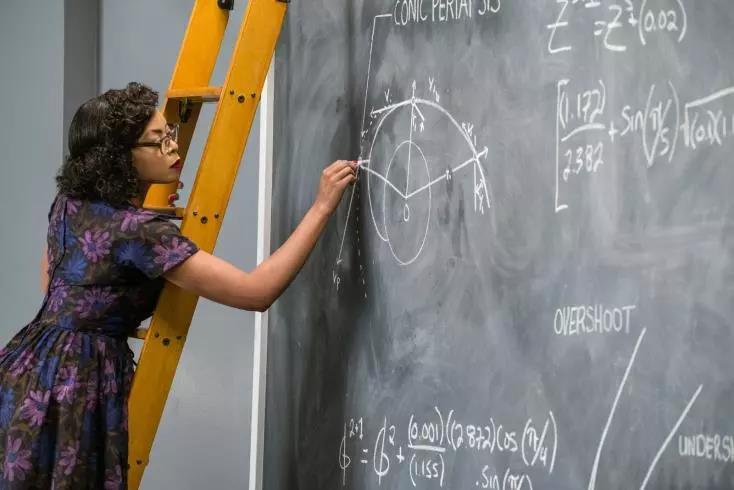

Dès l’enfance, certains traits de caractères sont plus associés aux garçons, comme le fait de s’imposer, et certaines caractéristiques sont davantage considérées comme féminines, par exemple le fait de se restreindre. Du fait de cette socialisation genrée, les filles vont généralement être beaucoup moins à l’aise pour s'exprimer etprendre la parole que lesgarçons. En effet, on peutsouventremarquer lors d’un cours que lorsque la fille attend patiemment son tour en levant la main, legarçonvaprendrelaparoledemanièreplusspontanée.Cettesocialisationgenrée associe également des filières aux garçons et des filières aux filles, ce qui peut décourager les filles à suivre certaines filières scientifiques.

D’après le sondage effectué au sein du lycée, “les spécialités littéraires sont quand même majoritairement féminines tandis que les spécialités scientifiques paraissent tout de même plus masculines”, et plusieurs filles ont affirmé qu’elles ne se sentaient pas capables de poursuivre des matières scientifiques à cause d’un manque de confiance en elles. Les spécialités comme NSI (Numérique et Sciences Informatiques) ou Physique-Chimie sont beaucoup plus choisies par les garçons alors que les filles suivent des cours plus littéraires comme HLP (Humanités, Littérature et Philosophie).

Cela mèneà la faible présence de femmes dans les études supérieures scientifiques. En effet, d’après le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, les femmes constituent seulement 29% des formations d’ingénieur. En 2021, 7 étudiants dans les filières langues, lettres et sciences humaines sur 10 étaient des femmes.

L’impact des réseaux sociaux sur les inégalités, un résultat mitigé

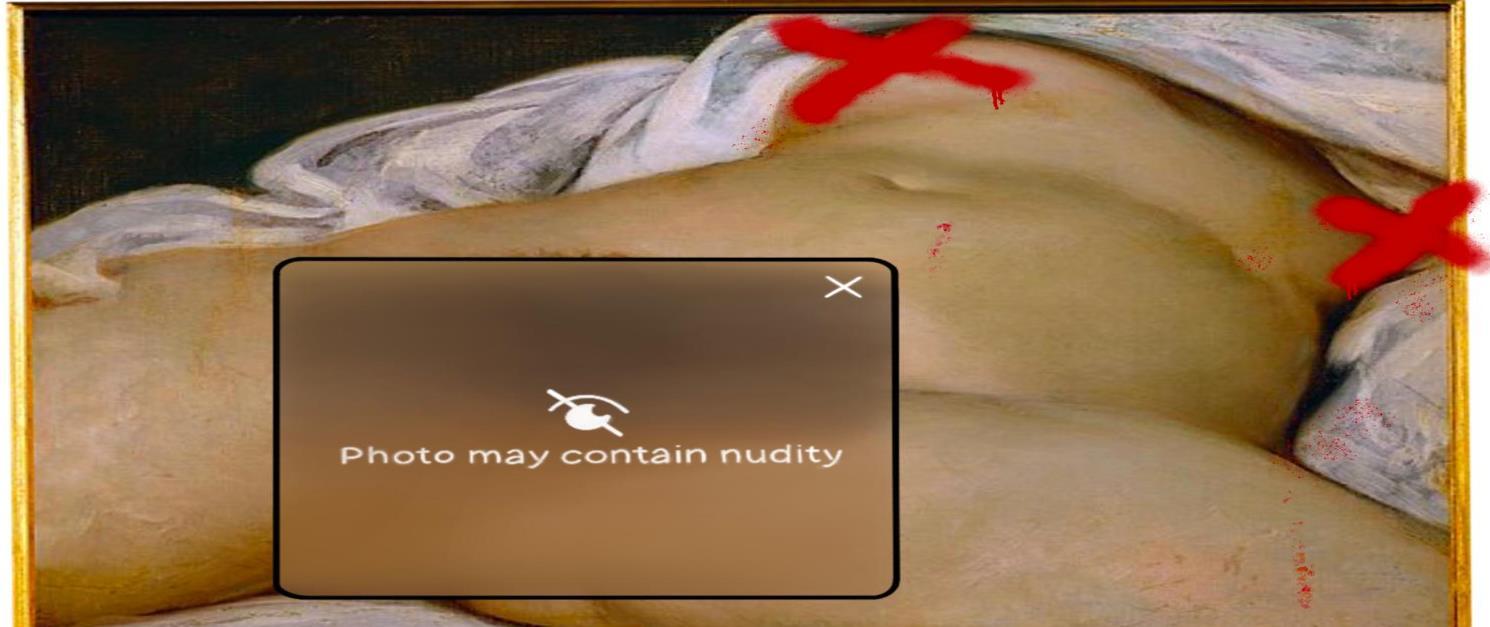

D’aprèslesondage,seulement28,4%desélèvesinterrogéspensentquelesréseaux sociaux n’ont pas du tout d’impact négatif sur les adolescents concernant les inégalités des sexes. Parmi elles, le sexisme est surabondant sur ces plateformes qui sont au cœur de la formation des avis des plus jeunes générations. En effet, les agressions en ligne sont hautement dirigées vers les femmes : d’après une enquête nationale en 2022, 84% des victimes de cyber violences étaient des femmes. 74% des personnes à la source de ces agressions étaient des hommes

Ces violences peuvent prendre plusieurs formes : publications de propos ou d’images sexistes par exemple, pouvant évoluer au point de cyberharcèlement en cas de répétition. A savoir : 92% des contenus sexistes signalés n’ont pas été supprimés par les plateformes

De plus, les réseaux sociaux étant une instance de socialisation principale pour les adolescents, une socialisation genrée peut y être véhiculé, de par la diffusion d’influenceurs instituant certains idéaux, comme l’indique le témoignage suivant : « Je pense que les réseaux montrent des images faussées des genres, notamment avec une sexualisation croissante du corps de la femme ou, à l’inverse, la nécessité d’être fort lorsqu’on est un homme ».

L’égalité entre les sexes, un objectif du développement durable

Un des piliers des objectifs du développement durable concerne l’égalité entre les sexes. Selon l’ONU, « l’égalité des sexes n’est pas seulement un droit fondamental à la personne, elle est aussi un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable ». Or, dans le cas de la France, les adolescents sont fortement concernés par les inégalités entre les sexes. Plus d’un élève sur deux, d’après le sondage, ressent que le traitement par les autres élèves diffère selon le sexe. Page 13

Lili-Mei Lacascade-Mignerot – 1ère3

Selon l’Insee, le nombre des pères au foyer est de 1,5 % quand 65% des hommes seraient prêts à le devenir. Père au foyer pendant cinq ans, Jean-Philippe Mignerot nous raconte son expérience.

Casse Ton Cliché (CTC) : Depuis quand êtes-vous père au foyer ?