Bündner Wald

Für jeden Einsatz haben wir die passende Maschine.

• Eco-log 590e mit Traktionswinde

• Eco-log 560e mit Mehrbaumaggregat

• John Deere 1510E mit Traktionswinde

• John Deere 1010E

• Eco Log 574 F mit 800er Bereifung

• Hacker Albach Diamant 2000

• Spezialschlepper mit 9+13t Seilwinde und starkem Kran mit Greifersäge

• Bobcat mit Seilwinde und Zubehör

Ihr Spezialist für die vollmechanisierte Holzernte am Hang!

Volktrans GmbH

Neulöserweg 5 7205 Zizers

Tel: 079 246 52 16 Mail: info@volktrans.ch www.volktrans.ch

Ihr Partner für die professionelle Holzernte im Gebirgswald. ➢ Holzernte ➢ Transporte ➢ Holzhandel

Ihr FSC und PEFC zertifizierter Partner vom Wald bis ins Sägewerk.

Inhalt

6

Waldquellen – Hotspots der Artenvielfalt schützen 8 Feuchtlebensräume im Wald 14

Entwicklung der Trockenheit auf Flächen der interkantonalen Walddauerbeobachtung 20 Was erwartet uns an Wildbächen? 24 Überraschende Erkenntnisse über den Wasserkreislauf im Wald 28 Auswirkungen der Trockenheit auf die Wälder Graubündens 32 Wie die Vielfalt an Lebensräumen im Auenwald Fläsch gefördert wird: das Sonderwaldreservat Unter Ellstein 39 Ursin Hänni: Arbeitsbericht Nollabrücke 42 Weiden, ständige Begleiter der Flüsse, Bäche und Seen .

. 48 Wasser auf drei Stufen nutzen 52 Wann sind die Bodentemperaturen für Mörtelarbeiten ausreichend hoch? .

56

Generalversammlung 2025 des Vereins Graubünden Wald 60 Skipostenlauf des Bündner Forstpersonals 2025 in Zuoz 62 Vorschau «Bündner Wald» April 2025 .

Titelbild: Fliessquelle mit Kalksinterablagerungen (Flurname Tufs) bei Tschierv im Val Müstair. (Bild: Daniel Küry)

63

bei

Tümpelquelle

Fuorn. (Bild: Verena Lubini)

Editorial

Liebe Leserschaft des «Bündner Walds», in der ersten Ausgabe dieses Jahres starten wir mit dem Thema Wasser. Die Reise eines Fliessgewässers beginnt meist in einer unscheinbaren Quelle, welche hoch oben in den Bergen entspringt. Das Wasser fliesst in einem schmalen Bachbett ins Tal und mündet dort in einen Fluss und fliesst über die Landesgrenze hinweg. Der Kanton Graubünden hat unzählige Quellen und nicht alle entspringen hoch oben in den Bergen. Einige Quellen liegen ganz unscheinbar im Wald und nicht wie oft angenommen in offener Landschaft. Zudem fliesst nicht jede Quelle in einen Bach. Es kann durchaus vorkommen, dass es Quellaustritte gibt, welche direkt in ein Flachmoor fliessen. Diese wiederum sind oberhalb der Waldgrenze sowie auch mitten im Wald auf einer offenen Fläche zu finden.

Manchmal führt die Reise eines Fliessgewässers an besondere Auenlandschaften bzw. Auenwäldern vorbei. Solche Landschaften sind leider selten anzutreffen und bieten einheimischen Pflanzen und Tieren einen wertvollen Lebensraum. So haben wir zum Beispiel im Engadin besondere Weidearten, wie zum Beispiel die seltene Flaum-Weide Salix laggeri, welche an nassen und schattigen Steilhängen und Seeufern wächst. Doch nicht immer sind solch schöne Landschaftsbilder anzutreffen. Aus einem lieblichen Gewässer wird plötzlich ein reissender und tobender Bach, welcher alles mit sich reisst, was nicht sozusagen nagelfest ist. Die Folgen sind uns bestens bekannt! Deshalb ist es wichtig, dass man solche Naturgefahren im Auge behält und entsprechende Massnahmen dafür ergreift. Im Grunde braucht es dazu nicht viel, bereits eine Verbauung aus Weidenstecklingen kann ein einfacher Erosionsschutz bieten. Bei grösseren potenziellen Erosionsflächen benötigt es allerdings grössere Verbauungen und dementsprechende Massnahmen. Schön wäre es, wenn die Verfügbarkeit von Wasser im Boden jederzeit vorhanden wäre. Doch die wärmeren Temperaturen führen zu einer höheren Verdunstung und dies trocknet die Böden aus. Was

hat dies für die einzelnen Bäume und Wälder bezüglich ihres Gesundheitszustandes zu bedeuten? Es ist bekannt, dass Bäume auf Trockenstress leiden und dies wiederum führt schlussendlich zum Absterben der Bäume. Wie zum Beispiel in den niederschlagsarmen Sommern 2018 und 2022. In diesen Jahren waren die Bodenwasserreserven auf ungünstigen Böden vollständig ausgeschöpft. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Forstleute mittels Langzeituntersuchungen auf solche Szenarien vorbereiten können. So können gewisse Trends frühzeitig erkennt werden und dementsprechend gehandelt werden. Auch im Kanton Gaubünden befinden sich Untersuchungsflächen wie zum Beispiel in Tomils und Ramosch. Sicher ist es von Vorteil, den Wasserkreislauf im Wald zu kennen, denn so versteht sich auch der Bodenaufbau besser. Dabei spielen Streu und Totholz eine wichtige Rolle. Sie speichern eine grosse Menge an Niederschlagswasser und tragen so dazu bei, dass die Waldböden nicht austrocknen. Somit ist es wichtig, so viel wie möglich an organischem Material im Wald zu haben.

Nicht zu letzt tragen die ersten Messresultate von Bodentemperaturen bei Mörtelarbeiten zu einer besseren Qualität bei der Verankerung von Schutzbauten bei.

Viel Spass beim Lesen!

Redaktorin Laura Brunner

Generalversammlung 2025 des Vereins Graubünden Wald in Poschiavo

Die Generalversammlung 2025 des Vereins Graubünden Wald findet vom Freitag, 9. Mai bis Samstag, 10. Mai 2025 in Poschiavo statt.

Weitere Infos und das Anmeldeformular in dieser «Bündner Wald»-Ausgabe auf Seite 60.

NAULI AG HOLZHANDEL Via Spinatsch 11 7014 Trin

Wir empfehlen uns für den Kauf und Verkauf von Rundholz in jeglicher Form

Grischa-Brennholz.ch

Tel. 081 353 41 51 Fax 081 353 41 54

Handy 079 610 29 81 info@nauli-holz.ch www.nauli-holz.ch

Grischa-Kastanienholz.ch

m aschinelle Holzer nte Forstarbeiten

Gar tenholzerei Bau mpf lege

R und holz

Kasta nien holz Holzhackschnit zel ANZEIGE

EGGENBERGER

Waldquellen – Hotspots der Artenvielfalt schützen

Obwohl zahlreiche seltene und gefährdete Arten vorkommen, wurden Quellen lange Zeit im Wald nicht als Lebensraum wahrgenommen. Vor allem kleine, unscheinbare oder sickernde Quellaustritte wurden zerstört oder beeinträchtigt. Mit der Berücksichtigung der Quellen in den Arbeitsabläufen bei der Planung und Ausführung der Waldbewirtschaftung können diese Lebensräume erhalten und ökologisch aufgewertet werden.

Daniel Küry

Als Schutz vor Naturgefahren, Holzlieferant und Erholungsgebiet ist der Wald eine wichtige Lebensgrundlage für den Menschen. Während darüber hinaus der Wert der Waldbestände als Lebensraum für seltene Vogelarten, als Einstand für das Wild oder als Wuchsort seltener Pflanzen den meisten

Waldbesucher*innen vertraut ist, sind Quellen und ihre Lebensgemeinschaften die grossen Unbekannten. Quellen sind oft klein und zerstreut in der Landschaft verteilt. Hier treffen sich die Lebensgemeinschaften der Bachoberläufe, des Grundwassers und der Landlebensräume.

In Waldquellen mit besonders kalk- und mineralreichem Wasser bilden sich Ablagerungen von Kalksinter. Funtana da San Jon Dadaint, Scuol. (Bilder: Daniel Küry)

Kleinere Sickerquellen sind leicht zu übersehen, besitzen aber in einem Verbund mit weiteren benachbarten Quellen einen hohen ökologischen Wert.

Typisch Quelle

Quellen sind lokal begrenzte Orte, wo Grundwasser führende geologische Schichten an die Oberfläche treten. Die Fliessquellen befinden sich an mehr oder weniger steilen Hängen und sind meist Bachanfänge. Sie können aber auch in Auen liegen und werden dann Giessen genannt. In flacherem Gelände tritt das Wasser flächig aus dem Boden hervor und bildet Sickerquellen. Bei Austritten in Muldenlagen staut sich das Quellwasser auf und bildet ein kleines Stillgewässer (Weiherquellen). Kalktuff- resp. Kalksinterquellen entstehen als Folge von Kalkausfällungen, die nach und nach die charakteristischen Moospolster überziehen. Über Jahrhunderte bauen sich so imposante treppenartige Felsen auf.

Die Temperatur des Quellwassers entspricht der mittleren Jahrestemperatur des Standorts und schwankt im Jahresverlauf nur sehr wenig. In Tallagen sind dies 6–10° C, im Hochgebirge und in der

Nähe von Permafrost kann die Temperatur auf weniger als 4° C absinken. Mit Ausnahme der Karstquellen in Kalkgebieten ist die Wasserführung recht gleichförmig.

Quellwasser ist sehr nährstoff- und sauerstoffarm und je nach Region und geologischem Untergrund angereichert mit unterschiedlichen Mineralien wie Eisen oder Calcium.

Quell-Lebensräume erkennen

Waldbereiche mit grossflächigen Sickerquellen oder Komplexen von Fliessquellen im Wald sind aufgrund der feucht-nassen Böden als Holzlieferanten nicht interessant. Umso wertvoller sind sie jedoch als Lebensräume für seltene und bedrohte Kleintiere und Amphibien.

Wo das Wasser über moosbedeckte Steine und Moospolster fliesst und die Ufer von leuchtend gelb gefärbten Bach-Steinbrech gesäumt sind oder sich

Während die Gestreifte Quelljungfer (links) nur in Lagen bis rund 1300 m ü. M. vorkommt, bewohnt die Steinfliegenart Dictyogenus fontium Quellen bis in die alpine Stufe.

ausgedehnte Kalksinterablagerungen befinden, sind Quell-Lebensräume leicht erkennbar. Oftmals besitzen Quellen in Wäldern jedoch nur eine geringe Schüttung. Sie sind lediglich als Flächen mit feuchter Erde oder sickernden Wasseraustritten erkenntlich.

Vielfältige Lebensgemeinschaften

Je mehr unterschiedliche Strukturen – Moospolster, Sand-, Kies und Steine, Totholz, Kalk-Sinterterrassen, Strömungsgeschwindigkeiten usw. – vorhanden sind, desto vielfältiger und artenreicher ist die Lebensgemeinschaft.

Die typischen Eigenschaften und die Strukturvielfalt auf kleinem Raum machen Quellen zu einem einzigartigen Lebensraum für hochspezialisierte Quellarten, die in anderen Gewässertypen kaum eine Überlebenschance haben. In der Schweiz wurden bisher fast 90 Arten gefunden, die ausschliesslich oder bevorzugt in Quellen leben. Spitzenreiter und eigentliche Hotspots sind einzelne Quellen in denen 40–50 indizierte Kleintierarten leben – und das oft auf kleinstem Raum von nur wenigen Quadratmetern. Typisch für Waldquellen ist ihre reichhaltige Moosflora, Totholz und Ablagerungen von Falllaub oder Nadelstreu. Besonders im Frühling bilden Quellfluren

mit gelb-blühenden Sumpfdotterblumen, dem Bitteren Schaumkraut oder dem Milzkraut auffällige Farbtupfer in aufgelichteten Wäldern. Natürliche oder naturnahe, wenig beeinträchtigte Waldquellen und ihre Quellbäche werden gerne von Larven der Gestreiften Quelljungfer, einer auffälligen Libellenart, besiedelt. Zu diesen gesellen sich Larven zahlreicher Quellarten aus den Insektenordnungen der Steinfliegen, Köcherfliegen und Wasserkäfer – darunter auffällig viele endemische und National Prioritäre Arten.

Beeinträchtigungen und ihre Folgen für die Lebensgemeinschaft

Seit jeher wurden in Wäldern Quell-Lebensräume hauptsächlich zur Trinkwassergewinnung gefasst. Im 20. Jahrhundert wurden in Wäldern Strassen und Bauten zur Holznutzung und zur Erschiessung von Alpen errichtet. In der Folge wurden Waldflächen drainiert, benachbarte Quellen gefasst und Quellbäche umgeleitet oder verrohrt. Anlagen zur Erholungsnutzung wie Lehrpfade, Bike-Trails oder Picknickplätze haben in einigen Fällen zur Beeinträchtigung angrenzender Quell-Lebensräume durch Trittschäden führen. Gelegentlich werden auch kleine Quellen zur Speisung von Waldbrünnchen gefasst.

Immer wieder werden Quell-Lebensräume durch «wilde» Fassungen und Verbauungen beeinträchtigt.

Quell-Lebensräume werden bei einer ungünstigen Wahl der Linienführung von Rückegassen (unbefestigte Wege zum Transport von Baumstämmen) oder Erschliessungswegen beeinträchtigt oder zerstört. Aus Unkenntnis werden Austrittsbereiche von Quellen verbotenerweise immer wieder mit Schnittgut zugedeckt, das im Rahmen der Waldbewirtschaftung anfällt. Als Folge davon erkennen die adulten Wasserinsekten die Wasseroberfläche nicht und können die Quellen nicht mehr besiedeln. Zu diesen Beeinträchtigungen kommt der Klimawandel. Die aufgrund der veränderten Niederschlagsverteilung auftretende Austrocknung verunmöglicht die Entwicklung von Insekten mit mehrjähriger Larvenentwicklung. Die Erwärmung des Wassers bedroht die an tiefe Temperaturen angepassten Quellarten, indem Arten tiefergelegener Gewässer in den Quellbereich hochwandern.

Schutz und ökologische Aufwertung von Quell-Lebensräumen

Bei Quellen im Wald können verschiedene Probleme und Nutzungskonflikte auftreten. Quell-Lebensräume sollen geschützt werden, indem sie in die Planungsgrundlagen und Waldentwicklungspläne (WEP) aufgenommen sowie Massnahmen zur ökologischen Aufwertung umgesetzt werden.

– Lebensraumkartierung und Planung

Als Basis ist es wichtig, die Lage und den Zustand der Quell-Lebensräume im Wald zu erfassen. Quellen in die Betriebspläne und in den WEP integrieren und spezifische Ziele für die Quell-Lebensräume formulieren.

Wichtige Massnahmen: Die Planungsgrundlagen laufend auf dem aktuellen Stand halten und allfällig neu entdeckte Quellen ergänzen.

– Walderschliessung und Infrastruktur

Bei Bauarbeiten im Wald wie z. B. neue Waldstrassen zur Erschliessung oder Anlagen zur Wasserversorgung vorhandene Quell-Lebensräume in allen Projektphasen berücksichtigen.

Wichtige Massnahmen: Bei Vorhandensein von Quell-Lebensräumen alternative Linienführung respektive Standort prüfen. Falls der Strassenverlauf einen Quellbach kreuzt, Quellwasser nicht fassen, sondern mit rechteckigem Durchlass oder grossdimensioniertem Rohr (mit natürlichem Bachsediment) unter der Waldstrasse durchleiten. Empfindliche Quell-Lebensräume während Bauarbeiten auszäunen.

– Waldbewirtschaftung

Anwesenheit von Quell-Lebensräumen berücksichtigen beim Einsatz grosser Maschinen zum Fällen und Transportieren, bei der Lagerung von Astschnittgut und bei der Baumartenwahl.

Wichtige Massnahmen: Während Holzschlagarbeiten Quell-Lebensräume auszäunen, auf Einsatz grosser Maschinen im Quellbereich verzichten,

Zum Schutz des Quell-Lebensraums wurde bei der Einrichtung dieser Weidetränke eine Auszäunung des Quellbereichs vorgenommen.

Forstpersonal sensibilisieren, Altholzinseln in Quellbereichen ausscheiden.

– Erholungsnutzung

Einbezug von Quell-Lebensräumen bei der Planung und dem Bau von Wanderwegen, Picknickplätzen, Bike-Trails und weiteren Anlagen und Einrichtungen zur Erholungsnutzung.

Wichtige Massnahmen: Alternative Standorte für die Erholungsnutzung prüfen und auswählen, Waldbrünnchen, verbaute Quellbereiche und kanalisierte Quellbäche revitalisieren. Besucherinnen und Besucher informieren und für Quell-Lebensräume und ihre Bedeutung für die Tier- und Pflanzenwelt sensibilisieren.

– Naturgefahren, Jagd und Naturschutz

Ökologischen Wert von Quell-Lebensräumen berücksichtigen im Zusammenhang mit Naturgefahren, Jagd und Naturschutz.

Wichtige Massnahmen: Zur Hangsicherung Gebiete möglichst oberflächlich und teilweise entwässern, keine Wildfütterungsstelle in Umgebung von Quell-Lebensräumen einrichten. Zur Schaffung von

Amphibienlaichgebieten keinen Quellbereich oder Quellbach aufstauen, sondern Stillgewässer in Distanz von rund 10 m von Quellbach einrichten. Zur Wasserspeisung Ableitung aus Quellbach errichten.

Daniel Küry ist Gewässerökologe bei der Life Science AG und arbeitet für die vom BAFU beauftragte Beratungsstelle Quell-Lebensräume: www.quell-lebensräume.ch

Quellen

– Contesse E, Küry D (2022). Praxismerkblatt: QuellLebensräume im Wald erhalten. Beratungsstelle Quell-Lebensräume im Auftrag des Bundesamts für Umwelt, BAFU.

– Imesch C, Küry D (2022). Praxismerkblatt: Synergien beim Erhalt von Quell-Lebensräumen und bei der Amphibienförderung. Beratungsstelle QuellLebensräume im Auftrag des Bundesamts für Umwelt, BAFU.

– Küry D., Lubini-Ferlin V., Stucki P 2019. Quell-Lebensräume – Anleitung zur systematischen Erhebung und Ermittlung ihrer Bedeutung im Naturschutz. Expertenbericht im Auftrag des BAFU, 46 S.

– Küry D., V. Lubini & P. Stucki 2021. Quell-Lebensräume. Erfassen – Erhalten – Fördern. Praxisleitfaden. Umwelt-Wissen Nr. 2122. Bundesamt für Umwelt, Bern, 43 S.

– Lubini V., Stucki P., Vicentini H., Küry D. 2014, update 2016. Bewertung von Quell-Lebensräumen in der Schweiz. Entwurf für ein strukturelles und faunistisches Verfahren. Bericht im Auftrag des Bundesamtes für Umwelt BAFU. 33 S.

Feuchtlebensräume im Wald

Wassergebundene Lebensräume und Arten stehen im Kanton Graubünden unter besonderem Druck. Die Biodiversitätsstrategie des Kantons zeigt den grossen Handlungsbedarf auf und legt folgerichtig einen Schwerpunkt auf die Erhaltung dieser Lebensräume sowie deren Aufwertung, Neuschaffung und Vernetzung. Dies betrifft auch das Waldareal, obwohl der Zustand dieser Biotope hier deutlich besser ist. Fliessgewässern, Amphibienlaichgebieten, Mooren und Quellen muss aber auch im Wald besondere Beachtung geschenkt werden. Die wichtigsten Biotoptypen sowie erfolgreiche Projekte zugunsten von Mooren und Quellen werden hier vorgestellt.

Amt für Natur und Umwelt (Laura Brosi-Hofmann, Susanna Geissbühler, Luis Lietha) und Oekoskop AG, Michael Dipner

Feuchtlebensräume im Wald stellen in vielen Fällen wichtige Lebensräume für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten dar. Oftmals sind sie nach Natur- und Heimatschutzgesetzgebung als schützenswerte oder geschützte Lebensräume eingestuft. Die Lebensräume sind, wo immer möglich, ungeschmälert zu erhalten und vor technischen Eingriffen zu schützen, sofern die Eingriffe nicht der Aufwertung und Pflege dienen. A wie Amphibienlaichgebiete: Als Amphibien-Laichgebiete bezeichnet man Still- und Fliessgewässer sowie Feuchtflächen aller Art, welche von Amphibien als Laich- und Aufenthaltsgewässer genutzt werden. Diese Gewässer können permanent sein oder periodisch austrocknen. Viele solcher Laichgewässer liegen auch im Wald, der Kenntnisstand bezüglich deren genauen Anzahl und Lage ist jedoch lückenhaft. Zudem ist der Wald ein wichtiger Lebensraum, welchen die Amphibien ausserhalb der Laichsaison nutzen. Die Gewässer sind auch Lebensraum für weitere Artengruppen wie z. B. Libellen und Wasserpflanzen. F wie Fliessgewässer: Im Kanton Graubünden gibt es rund 11 60 0 Kilometer Bäche und Flüsse. Sie bilden eine zentrale Vernetzungsstruktur des Kantons. Drei Viertel der Bündner Bäche und Flüsse weisen eine natürliche oder wenig beeinträchtigte Gewässerstruktur auf. Vor allem im Wald sind viele Gewässerstrecken in naturnahem Zustand.

Abb. 1: Gelbbauchunken im Doppelpack. Die Art kommt in Nordbünden bis Trimmis und Schiers vor. Sie laicht bevorzugt in temporären Kleingewässern.

(Bild: Renata Fulcri, bigra)

M wie Moore: Moore bilden sich auf vernässten Standorten und zeichnen sich durch organische Böden mit verzögertem Humusabbau aus. Hochmoore sind in erster Linie von Regenwasser beeinflusst, weisen oft dicke Torfschichten auf und sind entsprechend nährstoffarm und bodensauer. Flachmoore werden im Wesentlichen durch Grund-, Hangwasser oder regelmässige Überflutungen geprägt. Moore beherbergen viele seltene Tier- und Pflanzenarten. National bedeutende Moore sind über die Bundesverfassung geschützt.

oekoskop)

Flachmoore sind in der Regel waldfähig, intakte Hochmoore hingegen nur in sehr geringem Mass. Offene Moorflächen können somit als Sukzessionsstadien angesehen werden und bilden ökologisch wertvolle Blössen im Wald. Nährstoffeintrag aus der Luft verstärkt die Tendenz zur Verwaldung. Periodische Pflegeeingriffe sind daher nötig, um die schleichende Zunahme der Gehölzdeckung in Schach zu halten. Die im WEP dargestellten Moorflächen umfassen rund 2700 ha und sind auf map.geo.gr.ch ➞ Waldentwicklungsplan, Teil Natur und Landschaft einsehbar. Im Gegensatz zum landwirtschaftlich genutzten Offenland wurden im Wald jedoch noch nie systematische respektive flächendeckende Kartierungen durchgeführt. Das Wissen um die Lage und den Zustand der Waldmoore muss daher als lückenhaft bezeichnet werden.

Abb. 3: Lag digl Oberst: Hangquellmoore mit Schilfröhricht prägen die Lichtungen im Wald. Mittels einer regelmässigen Mahd soll das Schilf zurückgedrängt und das Moor mittelfristig in ein wertvolles Kleinseggenried zurückgeführt werden. (Bild: Lisa Zimmermann)

Q wie Quellen: Quellen sind typischerweise sehr kleinflächige Lebensräume. Die enge Verzahnung von Wasser und Land sowie besondere Umwelt-Parameter (z. B. Mikroklima, Wassertemperatur) ermöglichen das Vorkommen verschiedener Lebensgemeinschaften auf engstem Raum. Ein Quell-Lebensraum umfasst:

– die Stelle, an der das Grundwasser zutage tritt (Quellaufstoss);

– die unmittelbare Umgebung des Wasseraustritts; – das vernässte Umfeld der Quelle mit seiner Vegetation;

– in vielen Fällen auch den ersten Abschnitt des abfliessenden Quellbachs.

Auf das meist ganzjährig kühle, saubere und nährstoffarme Wasser haben sich zahlreiche Lebewesen spezialisiert. Im Wald sind Quell-Lebensräume kaum beeinträchtigt und auch wenig gefährdet.

Hochmoore im Wald Hochmoore sind sehr selten. Im Kanton Graubünden sind nur gerade 78 ha von nationaler Bedeutung, 109 von regionaler Bedeutung ausgewiesen. Die Austrocknung der Objekte ist aktuell das Hauptproblem für Hochmoore. Grund für diese Entwick-

Abb. 2: Hochmoor Stazerwald: Schlenken, Torfmoose und einwachsender Waldrand sind typisch für diese Lebensräume. (Bild:

4: Tümpelquelle (der Wasseraustritt der Quelle befindet sich am Grund der Mulde) bei Fuorn.

(Bild: Verena Lubini)

lung sind zumeist zurückliegende Eingriffe in den Wasserhaushalt sowie klimatische Veränderungen. Wachsen die Hochmoore weiter ein, so ist auch der Wasserentzug durch Bäume ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Bei Hochmoorregenerationen wird in erster Linie der Wasserhaushalt wieder hergestellt. Dies mit folgenden Massnahmen.

– Einstau der Drainagegräben mittels Holzspundwänden und Auffüllen der Gräben.

– Auflichtung und Entbuschung der offenen Hochmoorflächen. Ideal sind maximal 10 bis 20 kleine Bäume als Struktur des Hochmoors.

– Rücknahme des Waldrandes im Randbereich der Moore.

Hochmoor Ufem Sand, Vals: Im Rahmen periodischer Pflegeeingriffe wurden die jungen Bäume bis auf ein paar wenige Krüppelexemplare entfernt. Ziel ist die Offenhaltung sowie die Vermeidung von Wasserverlusten durch grösser werdende Fichten.

Flachmoore im Wald

Flachmoore sind im Kanton Graubünden viel verbreiteter als Hochmoore. Von nationaler Bedeutung sind 2480 ha, von regionaler Bedeutung 2760 ha. In aller Regel sind Flachmoore bewirtschaftet als Streuwiesen oder in den höheren Lagen als extensive Weiden.

Abb. 5: Fliessquelle an einem Hang im Wald bei Punt Periv im Schweizerischen Nationalpark. (Bild: Verena Lubini)

Die Gefährdung der Flachmoore rührt ebenfalls von der Austrocknung aber auch vom Qualitätsverlust der Vegetation hervorgerufen durch Nutzungsaufgabe. Vor allem bei Flachmooren liegen die Störungen des Wasserhaushalts wie zum Beispiel Wasserumleitungen bei Wegbauten oft auch ausserhalb des Moorperimeters und des Waldes, beeinträchtigen indirekt aber den Wasserhaushalt des Moores trotzdem. Fehlt eine Bewirtschaftung, folgt in vielen Fällen eine Verbuschung. Flachmoore können auch durch Nährstoffeinträge beeinträchtigt werden. Nebst dem atmosphärischen Nährstoffeintrag bilden Nährstoffeinträge via Niederschlagswasser

Abb.

Abb. 6: Hochmoor Ufem Sand, Vals, nach dem Pflegeeingriff. (Bild: oekoskop)

Abb. 7: Anlage eines Weihers im ehemals eingewachsenen

Flachmoor Weihermühle, Bonaduz.

(Bild: Pro Natura Graubünden)

oder über die Anreicherung im Grundwasser im Zustrombereich ein relevanter Einflussfaktor dar.

Somit ist neben einer allfälligen Wiederherstellung des Wasserhaushaltes (unter Beachtung der Bewirtschaftbarkeit der Fläche) die korrekte standortangepasste Bewirtschaftung auch im Zustrombereich das Hauptanliegen zur Erhaltung und Förderung der Flachmoore.

Ist eine Fläche bereits verbuscht oder eingewachsen, so kann ein Flachmoor wiederhergestellt werden.

Ein Beispiel ist das Objekt Weihermühle in Bonaduz, ein Schutzgebiet von Pro Natura. Nach dem Entfernen der Gehölze auf einigen Teilflächen wurde eine regelmässige Pflege bzw. Nutzung etabliert. Zudem wurde der optimale Standort für die Anlage eines für das Objekt typischen Kleingewässers genutzt.

Quellen im Wald

Im Kanton Graubünden gibt es zahlreiche Quellen, Quellfluren und Quellmoore. Lage und Zustand von Quellen sind oftmals unbekannt. Bekannt ist, dass viele Quellen zur Trinkwasserfassung aber auch zur Entwässerung von Bauten und Anlagen beeinträchtigt wurden und ihren ökologischen Wert verloren haben.

Zu Quellen im Wald sind im Kanton Graubünden praktisch keine Daten vorhanden. Im Wald sind Quell-Le-

Abb. 8: Das abgelagerte Astmaterial nach einem Holzschlag beeinträchtigt die Vegetationsentwicklung bei der Quelle und dem Quellbach (rot markiert). (Bild: zVg)

bensräume kaum beeinträchtigt und auch nicht gefährdet. Im Offenland hingegen kann die Landnutzung die Lebensraumqualität von Quellen massgeblich beeinflussen. Im hydrologischen Einzugsgebiet sind dies vor allem Nährstoffeinträge, im engeren Quellbereich auch Trittschäden durch Weidetiere.

Quelllebensräume sind empfindlich gegenüber mechanischen Eingriffen mit schweren Maschinen, gegenüber Trittschäden durch Tier und Mensch. Auch die Ablagerung von grossen Asthaufen kann sich nachteilig auf die Entwicklung eines Quelllebensraums auswirken.

Beeinträchtigte Quelllebensräume lassen sich oftmals mit kostengünstigen Massnahmen ökologisch aufwerten. So können wenig beeinträchtigte Quelllebensräume mit einer Auszäunung vor Viehtritt geschont werden, bei gefassten Quellen können Überlaufrohre dafür sorgen, dass sich ein sekundäres Quell-Biotop entwickeln kann, und bei nicht mehr benötigten Quellfassungen können die Fassungsschächte abgebrochen, oder Verrohrungen und Drainagen verstopft werden.

Wissenslücken schliessen und konkrete Fördermassnahmen umsetzen

Verschiedene Massnahmen der Biodiversitätsstrategie des Kantons Graubünden 2023–2032 (BDS

Abb. 9: Die natürliche Mineralquelle «Son Jon Dadeint» liegt entlang eines Wanderwegs im Unterengadin und wurde mit einem Astwall vor Tritt / Trampelpfad abgeschirmt. (Bild: Yvonne Schuler)

GR) zielen darauf, Feuchtlebensräume – und dies auch im Wald – zu erhalten und zu fördern.

Massnahme 3: Kleingewässer – aufwerten, vernetzen, neu schaffen

Massnahme 4: Quellen – als Lebensräume verstehen und achtsam damit umgehen

Massnahme 5: Hydrologisch beeinträchtigte Moore im Kanton – revitalisieren und sanieren

Massnahme 7: Hoch- und Flachmoore sowie Trockenwiesen und -weiden im Wald – erhalten und fördern

Als wichtige Grundlage ist vorgesehen, sowohl bei den Quellen als auch bei den Hoch- und Flachmooren die Datenbasis zu verbessern. In diesem Zusammenhang sind Erhebungen geplant, um die aktuell bestehenden Wissenslücken zu schliessen. Neben einer Erfassung des Zustands wird auch der Handlungsbedarf erhoben. Dies als Grundlage für ein umfassendes Förderkonzept zur Erhaltung, Pflege und Aufwertung dieser wertvollen Lebensräume im Wald. Die Massnahmen sollen in Zusammenarbeit mit dem Amt für Wald und Naturgefahren und weiteren Partnern über die ganze Dauer der BDS GR 2023–2032 umgesetzt werden.

Empfehlungen zum Umgang mit Feuchtlebensräumen im Wald

Feuchtgebiete im Wald sind generell empfindlich gegenüber Eingriffen und insbesondere Belastungen des Bodens, Veränderungen der Hydrologie und des Mikroklimas. Pflege und Holznutzung sind auf diesen F lächen mit grösster Sorgfalt auszuführen. Schwere Maschinen sind daher tabu. Konkret sind zu beachten:

– Kein Befahren von sensiblen Flächen; – Kein Materiallager auf sensiblen Flächen; dies gilt auch für Asthaufen

– Beschränkung der Arbeiten auf Phasen mit trockener Witterung; – Auszäunen von heiklen Bereichen

– Da Moore und Quellen im Wald oft isoliert liegen, können lichte Vernetzungskorridore die Durchgängigkeit zum Beispiel für Schmetterlinge deutlich verbessern.

Bei baulichen Eingriffen in Feuchtlebensräume sind in der Regel BAB-Verfahren notwendig. Dazu sind spezifische Grundlagen aufzuarbeiten. Weitere Informationen dazu sowie Ansprechpersonen finden Sie auf der Homepage des ANU. Bei einem bewilligten Eingriff in einen Feuchtlebensraum im Wald ist der Verursacher zu bestmöglichem Schutz, zur Wiederherstellung oder zu angemessenem Ersatz verpflichtet. Wenn ein Biotop substanziell von einem Eingriff betroffen ist, ist eine fachkundige ökologische Umweltbaubegleitung beizuziehen. Diese stellt die bestmögliche Schonung und Wiederherstellung sicher.

Ihre Forstbaumschule für Waldpflanzen, naturnahe Gartenbepflanzung und Renaturierungen

Wildschutzmaterial und Pfähle erhältlich(CH)

Josef Kressibucher AG Forstbaumschule Ast 2 | 8572 Berg TG 071 636 11 90 info@kressibucher.ch kressibucher.ch

Tel. 081 286 90 50

Fax 081 286 90 59

E-Mail: info@giesserei-chur.ch

Querrinnen für Waldund Güterwege Neubau

- optimale Verankerung -flexible Längenanpassung

- bewährter Werkstoff Unterhalt

- problemlose Reinigung mit Pickel

- keine losen Verschleissteile wie Roste, Balken usw.

- auf Wunsch mit Mittelsteg für Parkplätze, Fussgängerzonen

Preisliste:

Entwicklung der Trockenheit auf Flächen der Interkantonalen

Walddauerbeobachtung

Trockenheit macht dem Wald immer mehr zu schaffen. Betroffen sind Standorte mit geringen Niederschlägen und geringem Bodenwasserspeichervermögen. Die Fichtenbeobachtungsfläche Ramosch ist ähnlich trocken wie einige Eichenstandorte.

Sabine Braun, Sven Eric Hopf, Simon Tresch

Bodentrockenheit und Wald

Das im Boden für Pflanzen verfügbare Wasser hängt von den Niederschlägen ab, aber nicht nur. Der Bodenwassergehalt hängt erheblich auch von der Verdunstung ab, welche vom Sättigungsdampfdruck in der Atmosphäre beeinflusst wird. Da der Sättigungsdampfdruck exponentiell mit der Tem-

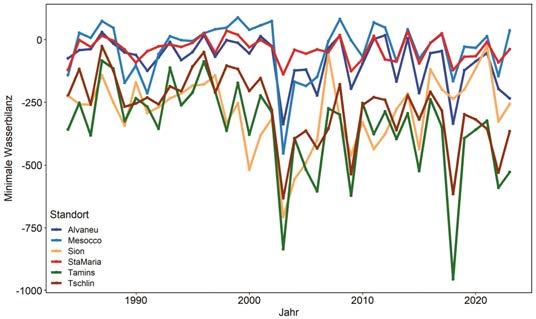

peratur steigt, steigt die Verdunstung mit der Erwärmung und der Boden kann trockener werden, auch wenn sich die Niederschläge nicht geändert haben. Für einen Vergleich mit den Beobachtungen des Waldmonitorings muss Trockenheit mit einem Modell auf einen Indikatorwert auf Jahresbasis gerechnet werden. Die minimale Standorts-

Abb. 1: Minimale Standortswasserbilanz von einigen Bündner Flächen sowie der Flaumeichenfläche Sion im Wallis 1981–2023. Je negativer der Wert, umso mehr Wasser verdunstete im Vergleich zum Niederschlag und zum Bodenwasserspeichervermögen.

Abb. 2: Zeitlicher Verlauf der Überschreitungshäufigkeit des Grenzwerts von pF=3,5 pro Jahr in Messwerten von drei Flächen in Graubünden. Mittelwert über die Tiefen 20, 40 und 60 cm .

wasserbilanz ist einer der Indikatoren, die sich in der Auswertung bewährt haben. Abb. 1 zeigt den Verlauf dieses Trockenheitsindikators für die Bündner Flächen sowie im Vergleich dazu eine – sehr trockene – Walliser Flaumeichenfläche. Je tiefer dieser Wert, umso trockener war dieser Standort im entsprechenden Jahr.

Wie misst man Bodentrockenheit?

Zur Quantifizierung von Bodenwasser gibt es zwei verschiedene Messgrössen. Der volumetrische Bodenwassergehalt gibt an, wie viel Liter Wasser pro Liter Boden gespeichert sind. Das sagt aber noch nicht unbedingt etwas aus über die Verfügbarkeit für Pflanzen. So sind z. B. Sandböden bei 10 Vol % Bodenwasser komplett nass, Tonböden extrem trocken. Die Pflanzenverfügbarkeit wird durch die sog. Wasserspannung beschrieben, die in Druckeinheiten angegeben wird. Bei einer Wasserspannung von 60 hPa sind alle Mittel- und Feinporen des Bodens

mit Wasser gefüllt. Man spricht von Feldkapazität. Bei einer Wasserspannung von 1500 hPa geht man davon aus, dass die Pflanzen das Wasser nicht mehr aufnehmen können. Diese Spannung wird der permanente Welkepunkt genannt. Oft werden diese Werte in einer log-Skala angegeben. Eine Wasserspannung von 1500 hPa entspricht einem pF-Wert von 4,2.

Untersuchungsstandorte im Kanton GR

Die ersten Flächen im Kanton Graubünden wurden 1985 im Rahmen eines BAFU-Projekts eingerichtet. Teil des Interkantonalen Walddauerbeobachtungsprogramms (WDB) ist GR seit 2015. Im Jahr 2023 wurden acht Fichten- und drei Eichenstandorte im Kanton GR untersucht. Dabei wurden neben der jährlichen Bonitur des Gesundheitszustands der Bäume auch der Stammzuwachs und Nährstoffstatus im Laub und Boden untersucht. Alle Informationen und Auswertungen werden alle vier Jahre in einem gros-

Abb. 3: Mittlerer Jahresverlauf der Überschreitungshäufigkeit des Grenzwerts von pF 3,5 in den Flächen Tomils und Ramosch.

sen Bericht veröffentlicht. Der letzte erschien 2021 (www.iap.ch/waldbericht.html).

Zeitliche Entwicklung der Bodentrockenheit

Meteorologische Messungen allein erlauben noch keine Abschätzung der Trockenheit im Boden. Deshalb werden in 43 Flächen der WDB Bodenwassergehalte und Bodenwasserspannung in jeweils drei Tiefen (20, 40 und 60 cm) mit Sensoren gemessen. Im Kanton Graubünden sind dies Waldflächen in den Gemeinden von Alvaneu, Brusio, Ramosch und Tomils. Nachstehend sind Auswertungen gezeigt, in dem die Bodenwasserspannung einen Grenzwert von pF 3,5 überschreitet. Das ist nahe beim Punkt, bei dem die Pflanzen kein Wasser mehr aufnehmen können. Je höher dieser Wert, umso stärker ist die Trockenheit.

Der Grenzwert von pF >3,5 wird jedes Jahr überschritten, aber in unterschiedlicher Häufigkeit. Abb. 2 zeigt den zeitlichen Verlauf der Überschreitungshäufigkeit für drei Messstandorte im Kanton Graubünden. Ein eigentlicher Trend ist nicht erkennbar, aber die regionalen Unterschiede sind gross. Während das

Puschlav durchgehend feucht ist, ist die Trockenbelastung im Domleschg (Tomils) und im Unterengadin zeitweise sehr stark und in den einzelnen Jahren unterschiedlich. Während 2018 sowohl in Tomils als auch in Ramosch trocken war, war 2021 auf der Alpennordseite feucht, im Engadin jedoch ziemlich trocken. Die mittlere Überschreitungshäufigkeit pro Monat (Abb. 3) zeigt, dass der Boden in den drei gemessenen Tiefen ziemlich synchron austrocknet. In Tomils ist der Boden ab Juli, in Ramosch bereits ab Juni sehr trocken. Interessant ist auch, dass der Boden in Tomils bis ins Frühjahr des nächsten Jahres immer noch trocken ist. Bemerkenswert ist die starke Trockenheit der Fichtenfläche Ramosch im Vergleich mit anderen Fichtenbeobachtungsflächen. Eine ähnlich trockene Fichtenfläche im Kanton Zürich ist inzwischen dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen.

Einfluss der Trockenheit auf die Bäume

Der Einfluss von Stressfaktoren wie der Trockenheit auf den Wald kann nur aufgrund langer Zeitreihen beurteilt werden, da man für den Vergleich wissen muss, wie die Waldgesundheit vor einer Trocken-

Abb. 4: Zeitliche Entwicklung der aus fünf Vorjahren berechneten Trockenheitsrisikos für den Anteil Buchen mit >60% Kronenverlichtung in Relation zum langjährigen Mittel. Rote bzw. blaue Säulen: Werte über bzw. unter dem langjährigen Mittel, schwarze Linie: beobachtete Werte.

heit war. Auswertungen der WDB zeigen, dass die Sommertrockenheit von 2003 nur wenige Schäden an Buchen verursachte. Nach dem trockenen Sommer 2018 traten dagegen in einigen Regionen der Schweiz starke Schäden durch zurücksterbende Kronen auf. Es handelt sich um Äste, in denen der Wasserfaden wegen der zu hohen Wasserspannung gerissen ist (Kavitation). Als Folge stieg dann ein Jahr später auch die Mortalität von Buchen an. Aktuelle Auswertungen zeigen, dass sich die Trockenheit von bis zu fünf Vorjahren auf die starke Kronenschädigung oder Mortalität auswirkt. Abb. 4 zeigt den zeitlichen Verlauf des auf der Trockenheit von fünf Vorjahren berechneten Trockenheitsrisikos (Säulen) zusammen mit den Werten des beobachteten Anteils von Buchen mit >60% Verlichtung. Mit dieser kumulierten Trockenheit lässt sich der Verlauf der beobachteten Zeitreihe gut abbilden. Die Auswertung zeigt, dass die zeitliche Häufung von Trockenjahren eine Hauptursache für grossen Schäden an Buchen seit 2018 ist. Ähnliche kumulative Effekte wurden auch bei der starken Kronenverlichtung von

Fichten sowie bei der Mortalität von Buchen und Fichten beobachtet.

Die Trockenheitswirkung wird verstärkt durch eine Unterversorgung mit Kalium oder eine hohe Stickstoffdeposition. So ist z. B. die Mortalität von Fichten durch Borkenkäfer bei hohen Stickstoffdepositionen stark erhöht.

Schlussfolgerung

Die Daten der Walddauerbeobachtungsflächen zeigen, dass Trockenheit in den letzten Jahren zu einem dominierenden Faktor geworden ist. Die Wirkung auf den Wald kann nur mit Hilfe langjähriger Datenreihen abgeschätzt werden, wie sie die interkantonale Walddauerbeobachtung liefert.

Institut für Angewandte Pflanzenbiologie AG, 4108 Witterswil. Sabine Braun, wiss. Mitarbeiterin Biologie und Statistik. Sven Hopf, wiss. Mitarbeiter Forstwissenschaften, Co-Leitung. Simon Tresch, wiss. Mitarbeiter Bodenkunde und Statistik, Co-Leitung.

Was erwartet uns an Wildbächen?

Graubünden hat auch im Bereich der Wassergefahren einige grosse Verbauungsgebiete. Die Nolla, der Arieschbach, der Schraubach, die Bäche des Val Müstair, im Schanfigg sowie in Trimmis und das Val Parghera sind wohl die grössten. Entsprechend ist gesammeltes und überliefertes Wissen im Umgang mit diesen vorhanden. Obwohl die Gesetze der Physik Bestand haben, fragt sich unter den aktuellen Gegebenheiten, inwieweit die gesammelten Erfahrungen in die Zukunft übertragen werden können und ob ein Transfer zwischen Praxis, Verwaltung, Bildung und Forschung genügend gewährleistet ist, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern. Grund genug, etwas genauer hinzuschauen.

Walter Krättli

Rasant eintretende Folgen der Klimaänderung Lange, trockene Perioden gefolgt von Starkniederschlägen von bisher als extrem bezeichnetem Ausmass werden von Klimawissenschaftlern prognostiziert. Vorboten bestätigen diese Prognose mehr und mehr. Im vergangenen Jahr bildeten die Überschwemmungen in Österreich, Murgänge in Brienz im Berner Oberland, im Tessin und natürlich auch die gravierenden Schäden im Misox Beispiele für die Folgen solcher prognostizierten Wetterszenarien. Sowohl im Misox wie auch in Brienz BE spricht man nach den erfolgten Ereignisanalysen von grossen bis sehr grossen Ereignissen und von bis anhin anders eingeschätzten Folgen, als es die Realität aufzeigte [1], [2]. Das liegt in der Natur von Abschätzungen. Man kann sie erst validieren, wenn sie eingetreten sind. Nun werden Gefahrenkarten überarbeitet und Schutzmassnahmen entsprechend angepasst. Die Ereignisse haben wohl bei manchen Verantwortlichen anderer Gemeinden auch Fragen ausgelöst. Wie robust sind unsere bisherigen Verbauungsbestrebungen im Hinblick auf solche, sich bewahrheitenden Tendenzen? Wie lässt sich das zuverlässig abschätzen und wie sehen präventiv schutzverbessernde Massnahmen aus?

Von der Sicherung hin zu mehr Platz und Grosszügigkeit

Im Wasserbau ist unbestritten die Wichtigkeit des Raumbedarfs der Gewässer und des Wasserrückhalts ins Zentrum des Handelns gerückt. Im Wildbachverbau ist eine Ausweitung des Gerinneraums aufgrund der Topografie häufig stark eingeschränkt. Im Vergleich zu den Anfängen des Verbauwesens wird heute den Gerinneprozessen, aber auch in Wildbächen wesentlich freiere Entfaltung zugestanden. So werden Geschiebevolumen eher durch Rückhalte- oder Dosiersperren eingangs der Verlandungsstrecke zurückgehalten oder eben dosiert und abgeleitet anstelle von umfangreichen, technischen und ingenieurbiologischen Verbaumassnahmen im Einzugsgebiet. Voraussetzungen dafür sind genügend Stauraum und Konzepte zur Entfernung des anfallenden Geschiebes. Die Entwicklung ist teilweise begründet in der Wirtschaftlichkeit unter Berücksichtigung der Risikominderung (EconoMe). Weiter wird der ökologische Wert von dynamisch, heterogenen Gerinneabschnitten zu Recht hoch gewertet. Und zudem sind erosionsgefährdete Waldund Landwirtschaftsflächen wesentlich weniger nutzungszentriert von Interesse und entsprechend weniger umkämpft.

Wohl wichtig, aber wie erwähnt, etwas in den Hintergrund gerückt ist das Umfeld der Wildbäche. Es bildet schon seit Inkrafttreten der ersten Forstgesetzgebung Ende des 19. Jahrhunderts einen wesentlichen Teil des Schutzes gegen Wasser- und Folgegefahren. – Gemäss der Schutzwaldausscheidung nach SilvaProtect ist die Wirkung von waldbaulichen Massnahmen auf Abflussspitzen kaum zu beziffern. Sie hängt z. B. mehr von Standortfaktoren und dem Verlauf eines Niederschlagereignisses ab [3]. Die reine Präsenz von Wald hat jedoch unbestritten eine hydrologisch ausgleichende, der Wasserspeicherung förderliche Wirkung. Mit gezielter Waldpflege, welche nach immer besser bekannten, prozessorientierten Anforderungen aus-

gerichtet wird, können Gefährdungen reduziert werden. So wird beim waldbaulichen Handeln nach den Grundsätzen «Nachhaltigkeit und Erfolgskontrolle im Schutzwald» NaiS neben kontinuierlichem Walderhalt insbesondere gegen Geschiebe- und Schwemmholzeintrag vorgesorgt [4].

Wo liegen die Grenzen der Grosszügigkeit?

Im Gegenzug zur Interessenlage an Flächen im Einzugsgebiet zahlreicher Wildbäche ist der Gewässerraum in Unterläufen und Vorflutern von Wildbächen bekannterweise immer stärker umkämpft. Gemäss dem Bundesamt für Umwelt BAFU nimmt in der Schweiz die Konzentration wertvoller Güter in gefährdeten Gebieten stetig zu. Damit steigen auch

Abb. 1: Die Oberflächenbeschaffenheit und Bodeneigenschaften beeinflussen die Hydrologie. Erosionsschutz und Wiederbewaldungsbestrebungen in der Val Schais, Val Müstair. (Bilder: Walter Krättli).

die potenziellen Schäden durch Naturgefahren und mithin die Risiken (Zunahme der Anzahl gefährdeter Objekte, des Wertes der gefährdeten Güter und ihrer Verletzlichkeit gegenüber Schäden) [5]. Dies gilt auch für Wassergefahren. In diesem Bewusstsein scheint die Wichtigkeit hydrologisch gut funktionierender Einzugsgebiete immer wichtiger. Damit sind eine abflussdämpfende Geomorphologie, insbesondere erosionsstabile, Wasser rückhaltende Böden, passende Vegetation und entsprechende Nutzungs- sowie Pflegeformen gemeint.

Ein interessantes Projekt im Auftrag des BAFU modelliert Folgen in der Landschaftsentwicklung bei einer hypothetischen Erwärmung von +4°C gegenüber den Jahren 1981 bis 2010 (siehe auch QR-Code). Obwohl neben quantitativen Modellen auch sehr viel qualitative Faktoren die Methodik des Projektes prägen, gilt es in diesem Zusammenhang folgende Tendenzen zu erwähnen. Das Landschaftsbild wird sich sehr stark ändern, kann aber durch gesellschaftliche und politische Anpassungen unterschiedlich beeinflusst werden. Hinsichtlich Naturgefahren ist bekannt, dass Erosion, Rutschungen bis zu Bergstürzen und Hochwasser häufiger drohen. Wie man diesen begegnet, ist strategisch zu entscheiden. Sehr gut erkennbar ist, dass eine zeitige Anpassung in allen Belangen ratsam ist und sich mildernd auf die Konsequenzen auswirkt [6].

Was also tun, an Wildbächen?

Eine aktive Landschaftsgestaltung auf der Basis bewusst gewählter Strategien ist daher zu begrüssen. Aufgrund der Ausführungen gehören auch vermehrt wieder die Kontrolle und gefährdungs-

mindernde Pflege der Landschaft in Einzugsgebieten von Wildbächen dazu. Die Beobachtung von hydrologisch wirksamen und gefährdenden Entwicklungen steht dabei am Anfang. In der Folge kann auf das eingangs erwähnte Erfahrungswissen zurückgegriffen werden. Denn viele Massnahmen, die Rutschungs- und Hochwassergefahren in Einzugsgebieten mindern sind erprobt und bekannt. Eine grosse Herausforderung wird sein, Zeichen in der Landschaft früh zu erkennen und rechtzeitig auf die richtigen Massnahmen zu setzen. Dazu gehören anpassbare Beweidungskonzepte, angepasste Baumarten und Waldpflege sowie Erhalt der bestehenden und den Szenarien entsprechende neue Verbauungen und ebenso Aufweitungen der Gerinne, wo dies möglich ist. Die technische Sicherung von Bachsohlen und Gerinneeinhängen macht folglich an vielen Orten weiterhin Sinn. Sie soll keineswegs in Konkurrenz zur vermehrten Gewässerdynamik stehen. Vielmehr braucht es Wissen, wo Dynamik und Raum und wo Sicherung zur Gefährdungsminderung beitragen kann.

Die aufgeworfenen Fragen und Herausforderungen brauchen Antworten. Ein integraler Austausch unter den Disziplinen, die den Naturraum Planen, Gestalten und Nutzen ist angezeigt. Denn alle können beitragen. Die vermehrte Zusammenarbeit zwischen Forschung, Praxis und Behörden ist wichtig, um den Verantwortlichen gute Entscheidungsgrundlagen liefern zu können.

Fachtagung Wildbäche – ein Bündeln der Kräfte Ende Oktober vergangenen Jahres fand auf dem Campus Rapperswil der Ostschweizer Fachhochschule OST die erste Fachtagung Wildbäche zum Thema «Modellierung von Wildbachprozessen» statt. Diese Tagung soll gemäss den Organisierenden, der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL und der OST den Anfang bilden, die Thematik der Wildbäche in der Schweiz wieder vermehrt in den Fokus zu rücken und einen aktiven Austausch zwischen Wissenschaft, Praxis und Be-

Abb. 2: QR-Code zum genannten WSL-Projekt.

Abb. 3: Mit einer einfachen Sohlschwelle aus vor Ort gewonnenem Holz werden die Tiefenerosion und folglich die Einhänge stabilisiert.

hörden zu schaffen [7]. Ein gutes Zeichen im Hinblick auf das Bevorstehende.

Walter Krättli, BSc FH Forstwirtschaft, Fachstelle für forstliche Bautechnik, fobatec.ch.

Quellen

[1] AWN GR 2024. Unwetterereignis Misox: Ereignisanalyse ausgewählter Bäche abgeschlossen, erste Arbeiten bereits umgesetzt. Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden, 25.11.2024, abgerufen am 21.01.2025.

[2] Berner Zeitung Oberland 2024. Unwetter in Brienz: Experten analysieren Murgang. Berner Oberländer, 16.10.2024, abgerufen am 21.01.2025.

[3] Lange B., Losey S., Zürcher S. 2022. Neues NaiS-Anforderungsprofil für Gerinneschutzwälder. Wald und Holz, 6/22, 24-27.

[4] Bundesamt für Umwelt 2021. NaiS, Anhang 1 Naturgefahren, Kapitel 5 Gerinneprozesse. 17.

[5] Bundesamt für Umwelt 2024. Risikoermittlung und -bewertung, 06.11.2024, abgerufen am 21.01.2025.

[6] Tobias S. et al. 2023. +4°C und mehr: Schweizer Landschaften im Klimawandel. WSL-Berichte, Heft 139, 54S.

[7] OK Fachtagung Wildbäche 2024. Fachtagung Wildbäche 2024 – Ein Schritt in die richtige Richtung. FAN Agenda 2/2024, 15.

Überraschende Erkenntnisse über den Wasserkreislauf im Wald

Im Waldlabor Zürich werden seit fast fünf Jahren die komplexen

Prozesse entlang des Wasserkreislaufs im Wald erforscht, erste Forschungsergebnisse bieten einige teils überraschende

Erkenntnisse: Wie wichtig sind Winterniederschläge für den Wasserhaushalt von Wäldern? Welche Rolle spielen

Streu und Totholz im Wasserkreislauf? Können tiefere

Wurzeln den Wassermangel in oberflächennahen Bodenschichten in Trockenperioden kompensieren?

Marius Floriancic

Der Wasserhaushalt von Wäldern wird angesichts der zunehmenden Häufigkeit langanhaltender Trockenperioden, auch in der Schweiz, immer wichtiger. Die aussergewöhnlich trockenen Sommer der Jahre 2003, 2018 und 2022 führten teilweise zu erheblichen Beeinträchtigungen der Wälder. Da solche extremen Klimabedingungen durch den Klimawandel wahrscheinlicher werden, erforschen wir im Waldlabor Zürich am Hönggerberg die Auswirkungen von Wasserknappheit auf den Wald in einem gross angelegten Monitoring und mit Experimenten rund um die Quantifizierung der wesentlichen Komponenten des Wasserkreislaufs im Wald.

Die Bäume im Waldlabor sind zum Grossteil auf Winterniederschläge angewiesen Während sich in den letzten Jahrzehnten die Niederschlagsmengen kaum verändert haben, hat bedingt durch die höheren Temperaturen vor allem der Wasserbedarf der Atmosphäre sehr stark zugenommen. Das bedeutet, dass der Anteil an Niederschlag, der verdunstet, immer höher wird und weniger Wasser im Boden, Grundwasser und den Oberflächengewässern verfügbar ist. Hinzu kommt, dass der erhöhte Wasserbedarf der Atmosphäre (oder das Wasserdampfdruckdefizit) den Trockenstress von Bäumen erhöht und vor allem in längeren Perioden ohne Niederschläge den Bäumen hydraulische Schäden zufügen kann. Im Speziellen in der Sommerhälfte des Jahres (April bis September) verdunstet der Grossteil

des Niederschlags wieder zurück in die Atmosphäre, nur geringe Mengen an Wasser können im Boden zwischengespeichert werden und sind verfügbar für die Waldbäume. Deshalb ist speziell die Speicherung von Winterniederschlägen entscheidend für den Wasserhaushalt von Wäldern.

Das konnten wir auch im Rahmen unserer Forschungen im Waldlabor für Fichten und Buchen nachweisen. Baumwasser und Transpiration bestehen – das ganze Jahr über – zu einem Grossteil aus Winterniederschlägen. Durch die Analyse der Zusammensetzung des Wassers (im Speziellen über stabile Wasserisotope – Bestandteile des Wassermoleküls, die eindeutige Signaturen aufweisen, vergleichbar mit einem «Fingerabdruck» des Wassers) kann herausgefunden werden, ob die Fichten und Buchen im Waldlabor eher Winter- oder Sommerniederschläge zur Transpiration im Sommer verwenden (Abb. 1). Dies wurde über drei Jahre in Hunderten Proben analysiert – die Antwort ist eindeutig – der Grossteil des Wassers, das Buchen und Fichten in den Sommermonaten verwendeten, stammt aus Niederschlägen aus dem Winter, und das obwohl im Sommerhalbjahr eigentlich mehr Niederschläge fallen als im Winterhalbjahr.

Böden, Streu und Totholz speichern eine grosse Menge an Niederschlag

Der Grossteil des von den Bäumen im Waldlabor aufgenommenen Wassers stammt also aus Nieder-

Abb. 1: Analyse der saisonalen Herkunft des Baumwassers von Buchen (links) und Fichten (rechts). Die schwarze Linie bedeutet, dass die Baumwasserprobe zu gleichen Teilen aus Sommer bzw. Winterniederschlag besteht, in allen Proben links der Linie findet sich mehr Winterniederschlag, in allen Proben rechts der Linie findet sich mehr Sommerniederschlag. Die meisten Proben von Buchen und Fichten im Sommer aus dem Waldlabor weisen einen grösseren Anteil an Winterniederschlägen auf. Buchen und Fichten verdunsten im Sommer also zum Grossteil Niederschläge aus dem vorangegangenen Winter. (Abbildung modifiziert aus Floriancic et al. 20241)

schlägen in der Winterhälfte (Oktober bis März) des Jahres. Aus diesem Grund ist die effiziente Speicherung von Winterwasser im Boden essenziell, damit unsere Wälder auch längere Trockenperioden besser überstehen können. Um die Speicherkapazität von Waldböden zu erhöhen, ist es notwendig, so viel organisches Material wie möglich im Wald zu behalten. Damit wird der Bodenbildungsprozess optimal unterstützt. Dies hat nebenbei noch den nicht unwesentlichen, positiven Nebeneffekt, dass wir CO² im Boden eine Zeit lang binden und zwischenspeichern können.

Streu und Totholz spielen also eine wichtige Rolle im Bodenaufbau und tragen gleichzeitig wesentlich zum Wasserkreislauf im Wald bei. Unsere Forschungen zeigen, dass etwa 20 % des Jahresniederschlags in den Baumkronen zurückgehalten und direkt wieder in die Atmosphäre verdunstet werden. Weitere 40 % fliessen nach Wochen, Mo-

naten oder sogar Jahren als Oberflächenwasser in den «Holderbach» ab. In zahlreichen Feldversuchen und Laboranalysen konnte ausserdem herausgefunden werden, dass rund 18 % des Niederschlags in der Streuschicht und dem Totholz am Waldboden gespeichert und ebenfalls an die Atmosphäre abgegeben werden (Abb. 2). Das ist bemerkenswert, da die absoluten Speicherkapazitäten in dieser Schicht eigentlich sehr klein sind (im Bereich weniger mm), jedoch muss jeder Regentropfen auf dem Weg in den Boden zuerst diese Streuschicht durchfliessen. Besonders im Sommer, wenn die Verdunstungsraten hoch sind, erreicht also nur ein kleiner Teil des Niederschlags tatsächlich den Waldboden und steht den Bäumen direkt zur Verfügung.

Trotzdem leistet das in Streu und Totholz zwischengespeicherte Wasser einen bedeutenden Beitrag für das Waldklima: Es sorgt bei geschlossenem Kronendach für ein feuchtes Mikroklima, senkt den atmo-

Abb. 2: Untersuchungen an der Versuchsfläche im Waldlabor zeigen, dass etwa 18 % vom Jahresniederschlag in der Streu und im Totholz zurückgehalten werden. Dieses Wasser ist wesentlich für das Mikroklima im Wald, verringert das Wasserdampfdruckdefizit und hilft den Waldbäumen, Trockenperioden besser zu überstehen. (Abbildung modifiziert aus Floriancic et al. 2022 2)

sphärischen Wasserbedarf und hilft den Bäumen, Hitzetage besser zu überstehen. Böden und organisches Material auf dem Waldboden sind daher entscheidende Elemente, um Wasser in unseren Wäldern zu speichern. Im Hinblick auf zukünftige Trockenperioden sollten sie entsprechend sorgfältig bewirtschaftet werden.

Tiefe Wurzeln helfen den Bäumen über Trockenperioden

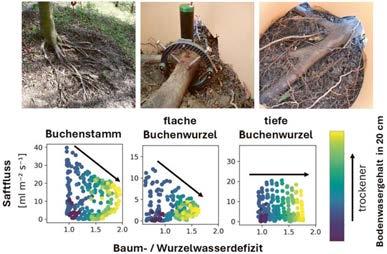

Wir haben an unserem Versuchsstandort im Waldlabor auch genauer untersucht, inwieweit die Bäume ihre Wasseraufnahmetiefe bei zunehmender Trockenheit verändern. Um Saftfluss- und Dendrometer-Sensoren an flacheren und tieferen Wurzeln zu installieren, haben wir den Wurzelraum von Fichten und Buchen freigelegt. Saftflusssensoren messen die Wassermenge, die durch den Stamm fliesst, und Dendrometer zeichnen kontinuierlich Veränderungen im Durchmesser der Wurzeln auf. Die Wurzeln schrumpfen tagsüber und dehnen sich nachts bei

Wassersättigung wieder aus. Leidet der Baum unter Trockenheit, kann der Wasserspeicher in der Nacht nicht vollends aufgefüllt werden, was sehr gut in den Dendrometer-Messungen ersichtlich ist, da bei Trockenheit der Ausgansdurchmesser nicht mehr erreicht wird. Seit bereits drei Jahren messen wir so die Wasserflüsse in Wurzeln und im Stamm von Buchen und Fichten.

Erste Analysen zeigen, dass der Saftfluss in den flachen Wurzeln mit zunehmender Trockenheit im Boden abnimmt (Abb. 3). Sobald der Boden auszutrocknen beginnt, können also die flacher liegenden Wurzeln nicht mehr mit voller Kapazität Wasser aufnehmen. In den tieferen Wurzeln bleibt der Saftfluss jedoch annähernd konstant, auch wenn der Oberboden auszutrocknen beginnt. Daraus können wir schliessen, dass tiefere Wurzeln die Transpiration in Trockenperioden unterstützen und den Bäumen helfen, Trockenperioden besser zu überstehen. Allerdings nimmt auch der Saftfluss im Stamm bei zunehmender Trockenheit im Boden ab. Das bedeutet,

Abb. 3: Bilder der freigelegten und mit Sensoren bestückten Buchenwurzeln (oben) und Saftflussmessungen an Buchenstamm, flachgründiger Buchenwurzel und tieferer Buchenwurzel (unten). Analysen zeigen, dass der Saftfluss in der flachen Buchenwurzel bei zunehmender Trockenheit im Boden auf 20 cm abnimmt, auch der Saftfluss im Buchenstamm nimmt mit zunehmender Trockenheit ab, in der tiefen Buchenwurzel bleibt der Saftfluss jedoch annähernd konstant. (Abbildung modifiziert aus Martinetti et al. 2025 3)

dass der Baum unter Trockenstress leidet, sobald nicht mehr alle Wurzeln mit voller Kapazität Wasser aufnehmen können. Der Baum muss also die Photosynthese und den Wasserverbrauch reduzieren, um keine hydraulischen Schäden zu erleiden. Das Waldlabor Zürich bietet dank seiner Nähe zum Campus Hönggerberg der ETH Zürich ausgezeichnete Möglichkeiten, die Prozesse entlang des Wasserkreislaufs im Wald besser zu erforschen. So können wichtige Erkenntnisse erlangt werden, um die Resilienz und Wirtschaftlichkeit der Schweizerischen Wälder in Zeiten sich schnell verändernder Umweltbedingungen sicherzustellen.

Dr. Marius Floriancic ist Leiter des ökohydrologischen Experiments im Waldlabor Zürich. Er erforscht und lehrt am Institut für Umweltingenieurwissenschaften der ETH Zürich im Fachbereich Hydrologie die Prozesse entlang des Wasserkreislaufs.

Weiterführende Links und Informationen Waldlabor Zürich – www.waldlabor.ch

Monitoring des Wasserkreislaufs – https://hyd.ifu. ethz.ch/ecohydlab/waldlab.html

Literaturverweise

1. Floriancic MG, Allen ST & Kirchner JW 2024 Isotopic evidence for seasonal water sources in tree xylem and forest soils; Ecohydrology; https:// doi.org/10 1002/eco.2641

2. Floriancic MG, Allen ST, Meier R, Truniger L, Kirchner JW & Molnar P 2022 Potential for significant precipitation cycling by forest-floor litter and deadwood; Ecohydrology; https://doi.org/ 10 1002/eco.2493

3. Martinetti S, Carminati A, Molnar P & Floriancic MG (2025) Contrasting the soil–plant hydraulics of beech and spruce by linking root water uptake to transpiration dynamics; Tree Physiology; https: //doi.org/10 1093/treephys/tpae158

Auswirkungen der Trockenheit auf die Wälder Graubündens

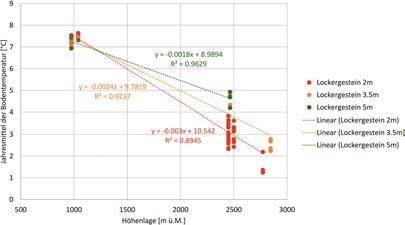

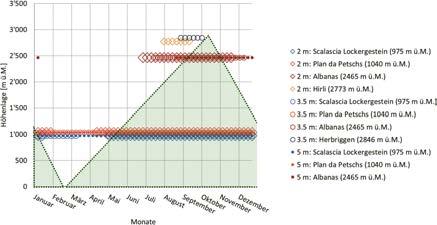

Dieser Beitrag zeigt anhand von mehrjährigen Messreihen, dass Waldstandorte in Graubünden je nach Baumartenzusammensetzung, Höhenlage und Exposition sehr unterschiedlich stark austrocknen. Zudem wird diskutiert, warum Bäume am Nordhang besser wachsen als am Südhang und warum viele Buchen an sensitiven Standorten im besonders trockenen Sommer 2018 abgestorben sind.

Lorenz Walthert

Bedeutung von Bodenwasser für die Waldbäume

Das Wachstum und die Konkurrenzkraft der Baumarten sind von zahlreichen Standortfaktoren abhängig. Wichtige direkt auf die Bäume einwirkende Faktoren sind Licht, Wärme und Wasser sowie Kohlendioxid, welches die Bäume über die Spaltöffnungen aufnehmen und mittels Photosynthese zu Zucker und anderen Stoffen umwandeln. Wichtige Bodenfaktoren sind Sauerstoff-, Wasser- und Nährstoffverfügbarkeit. Sie beeinflussen nicht nur das Wachstum der Bäume, sondern können sogar für deren Überleben ausschlaggebend sein.

Der vorliegende Beitrag fokussiert auf das Bodenwasser und zeigt, wie verschiedene Baumarten reagieren, wenn das Bodenwasser versiegt. Als Kenngrösse für die Wasserverfügbarkeit im Boden wird das Bodenwasserpotential verwendet. Es wird auch als Saugspannung bezeichnet und ist ein Mass dafür, wie stark das Wasser in den Bodenporen (Kapillaren) gebunden ist. Als pflanzenverfügbares Wasser wird jenes Wasser bezeichnet, das in den Bodenporen mit mittlerem Durchmesser (0,2–50 µm) durch Kapillarwirkung mit einem Potential von −10 bis −1500 kPa zurückgehalten wird. Je dünner diese mittleren Poren sind, desto schwieriger wird es für die Pflanzen, ihnen das Wasser zu entziehen. In den Feinporen (Durchmesser <0,2 µm) ist das Wasser durch sehr niedrige Potentiale von weniger als −1500 kPa derart stark gebunden, dass es viele

Pflanzen nicht nutzen können. Für die einzelnen Baumarten ist jedoch noch weitgehend unbekannt, bis zu welchem minimalen Wasserpotential sie dem Boden Wasser entziehen können. In Grobporen (Durchmesser >50 µm) schliesslich ist das Wasser nur schwach gebunden, und zwar mit Potentialen zwischen 0 und −10 kPa. Es versickert derart rasch aus diesen Poren, dass es nicht als pflanzenverfügbar gilt.

Bäume überbrücken mit dem im Boden gespeicherten Wasser niederschlagsfreie Perioden. Typischerweise ist der Bodenwasserspeicher im Frühjahr vollständig gefüllt durch die Niederschläge der vorangehenden Wintermonate. An vielen Waldstandorten nutzen die Bäume nicht nur das durch Sommerniederschläge anfallende Wasser, sondern auch einen Teil des im Boden gespeicherten Winterwassers (Walthert und Meusburger, 2025). Aus diesen Gründen hat das Speichervermögen des Bodens an pflanzenverfügbarem Wasser eine wichtige ökologische Bedeutung. Das Speichervermögen ist umso grösser, je grösser das Gesamtvolumen der mittelgrossen Poren im Boden ist. Den höchsten Anteil solcher Poren hat ein Boden, dessen Feinerde (Partikel < 2mm) aus einem Gemisch aus Sand, Schluff, Ton und Humus besteht. Ungünstig sind dagegen Sandböden (viele Grobporen) oder Tonböden (viele Feinporen). Zusätzlich zur Qualität der Feinerde bestimmt auch deren Quantität das Speichervermögen an pflanzenverfügbarem Wasser. Je mächtiger

der Wurzelraum ist und je weniger Steine er enthält, desto grösser ist die Feinerdemenge und damit auch das Wasserspeichervermögen.

Schweizweites Messnetz zur Erfassung der Wasserverfügbarkeit im Wald Seit einigen Jahrzehnten nehmen die Temperatur und das Dampfdruckdefizit der Luft zu, wodurch die Luft der Umgebung immer mehr Wasser entziehen kann. Dies führt zu einem erhöhten Wasserverbrauch der Pflanzen und an vielen Waldstandorten zu einer stärkeren Bodenaustrocknung. Um einen Überblick über das Ausmass der Bodenaustrocknung und deren Auswirkungen auf die Bäume in den Schweizer Wäldern zu gewinnen, haben Mitarbeitende der WSL in den Jahren 2013–2015 im Schweizer Wald ein Messnetz mit 45 Untersuchungsflächen aufgebaut, wo der Wasserstatus des Bodens und der Atmosphäre stündlich gemessen wird. Rund die Hälfte dieser Flächen sind dem Netzwerk TreeNet angegliedert, wo mit Dendrometern zusätzlich Veränderungen des Stammradius von Bäumen erfasst und bezüglich Wachstum und Trockenstress ausgewertet werden. Für jede der vier Hauptbaumarten Fichte, Waldföhre, Buche und Ei-

che wurden die Flächen so ausgewählt, dass sie sich bezüglich Wasserverfügbarkeit möglichst stark unterscheiden. Dieses Messnetz legt den Grundstein, um künftige Veränderungen des Wasserhaushalts von Waldstandorten erkennen zu können.

Untersuchungsflächen in Graubünden

Im Kanton Graubünden befinden sich 17 Untersuchungsflächen dieses schweizweiten Messnetzes (Abb. 1a). Die Flächen liegen in Höhenlagen zwischen 660 und 1520 m. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt je nach Fläche 4,1 bis 9,5 °C, die jährliche Niederschlagsmenge 750 bis 1150 mm und auch das Wasserspeichervermögen der Böden variiert beträchtlich. Die 17 Flächen lassen sich grob in vier Waldstandortstypen gliedern (Abb. 1a): neun Waldföhrenstandorte; fünf Standorte mit Nadelmischwald aus Fichte, Föhre und Weisstanne; zwei Buchenstandorte; ein Buchen-Eichen-Standort. Folgende Parameter wurden zwischen 2013 und 2022 in allen 17 Waldbeständen stündlich gemessen: Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Bodenwasserpotential in 20 und 80 cm Tiefe (mit MPS2-Sensoren der Firma Decagon). An vier Standorten wurde zusätzlich an einigen Bäumen mit Punkt-Dendrome-

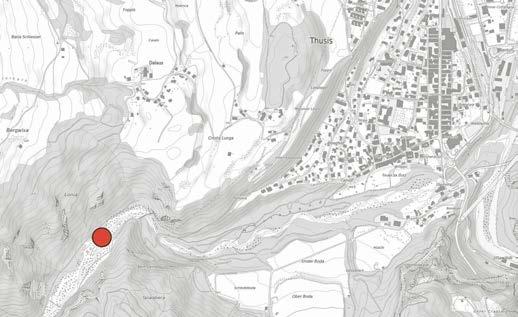

Abb. 1a/1b: Lage der 17 Untersuchungsflächen im Wald des Kantons Graubünden (a). Auf jeder Fläche wurden im Jahr 2013 Bodensensoren zur Messung der Wasserverfügbarkeit installiert und bis Ende 2022 betrieben (b). (Bild: Lorenz Walthert)

tern alle 10 Minuten die Veränderung des Stammradius gemessen. Aus der Radiuszunahme wurde das Stammwachstum und aus der -abnahme (Stammschrumpfen) das Baumwasserdefizit als Mass von Trockenstress hergeleitet.

Unterschiedlich starke Austrocknung von Waldstandorten in Graubünden

Mit den gemessenen Wasserpotentialen können erstmals verlässliche quantitative Angaben zur Intensität und Dauer der Bodenaustrocknung von Waldstandorten gegeben werden. In der Abbildung 2 ist der Verlauf des Bodenwasserpotentials von 2014 bis 2022 für drei häufige Waldstandortstypen Graubündens dargestellt, erstens für Erika-Waldföhrenwälder, zweitens für Nadelmischwälder und drittens für Buchen- und Buchen-Eichenmischwälder.

In den Jahren 2014 bis 2022 war der Boden bei allen drei Waldstandortstypen im Frühjahr jeweils bis 80 cm Tiefe von den Winterniederschlägen voll befeuchtet, das Wasserpotential des Bodens lag dann jeweils nahe bei 0 kPa (Abb. 2). In der Vegetationsperiode trocknete der Boden in den Erika-Föhrenwäldern jeweils am stärksten aus und die Trockenheit dauerte am längsten an. Die oft extreme Trockenheit an diesen Waldföhrenstandorten lässt

sich unter anderem durch die Südexposition der Bestände und durch den flachgründigen und steinigen Boden erklären, der nur wenig Wasser speichern kann. An den Buchen- und Buchen-Eichenstandorten trocknete der Boden nur in den heissen und trockenen Sommern 2018 und 2022 sehr stark aus. Die Böden unter Nadelmischwald trockneten am wenigsten aus und stärkere Bodentrockenheit war in der Regel nur von kurzer Dauer. Diese geringere Austrocknung ist erklärbar durch das feuchtere und kühlere Wetter in diesen relativ hoch gelegenen und überwiegend nach Norden exponierten Mischwäldern. In noch grösserer Meereshöhe, wo wir allerdings keine Untersuchungsflächen haben, nimmt die Bedeutung des Bodenwassers für die Ausformung der Vegetation ab und andere Faktoren wie das Wärmeangebot oder mechanische Einwirkungen wie Schneegleiten werden wichtiger.

Wachstum der Waldföhre am Nord und Südhang bei Surava

Die folgenden Ausführungen sollen zeigen, dass das Baumwachstum stark vom Lokalklima und von der Wasserverfügbarkeit abhängt. Die in Abbildung 3 gezeigten Messwerte wurden an einem Moränenhügel oberhalb von Surava erfasst. Eine Untersu-

Abb. 2: Verlauf des Bodenwasserpotentials von 2014 bis 2022 in Waldstandortstypen Graubündens. Die Waldföhrenwälder (rot) umfassen fünf ErikaFöhrenwälder, die Nadelmischwälder (schwarz) vier Flächen und die Buchen und BuchenEichenmischwälder (grün) drei Flächen. Jede der drei Kurven repräsentiert den Mittelwert der zugehörigen Flächen und beruht auf täglichen Messwerten, gemittelt für die Messtiefen 20 und 80 cm.

c d

Abb. 3 a–d: Umweltbedingungen sowie Trockenstress und Wachstum der Waldföhre in Nord und Südexposition oberhalb von Surava. Die Kurven basieren auf Messwerten um 12:00 von Lufttemperatur (a), Stammradius (b), Baumwasserdefizit (c) und Bodenwasserpotential (d). Die Baumdaten repräsentieren am Nord und am Südhang den Mittelwert von je zwei Waldföhren. Das Bodenwasserpotential ist gemittelt für die Tiefen 20 cm und 80 cm.

chungsfläche liegt am steilen Südhang dieses Hügels, die andere am steilen Nordhang, beide Flächen auf einer Meereshöhe von rund 1200 m. Im Durchschnitt fällt dort jährlich 970 mm Niederschlag. Am Südhang befindet sich ein rund 14 m hoher Waldföhrenbestand mit rund 170-jährigen Bäumen, am Nordhang ein 26 m hoher Mischbestand aus Fichten, Waldföhren und Weisstannen mit einem Alter von circa 175 Jahren. Der Boden ist in beiden Expositionen ähnlich, sein Speichervermögen von pflanzenverfügbarem Wasser ist nur mässig gut infolge des hohen Gesteins- und Sandgehaltes. Die mehrjährigen Messreihen zeigen, dass es am Südhang wärmer war als am Nordhang (Abb. 3a) und dass der Boden am Südhang jeweils im Sommer viel stärker austrocknete als am Nordhang (Abb. 3d). Hauptursache für die stärkere Austrocknung am Südhang ist die wärmere und trockenere Luft, welche den Wasserverbrauch der Vegetation erhöht.

Die Stämme der Waldföhren am Südhang schrumpften in der Vegetationsperiode viel stärker als jene am feuchteren Nordhang und hatten damit ein grösseres Baumwasserdefizit bzw. grösseren Trockenstress (Abb. 3c). Schrumpfen bedeutet, dass die Bäume Wasser transpirieren, das sie ihrem Stammgewebe entziehen, weil der trockene Boden nicht ausreichend Wasser nachliefert. In geschrumpften Stämmen laufen die physiologischen Prozesse verlangsamt ab, weil das Gewebe nicht optimal mit Wasser versorgt ist. Das Dickenwachstum der Waldföhren war daher am Südhang nur etwa halb so gross wie am Nordhang (Abb. 3b), was durch die beiden folgenden Prozesse erklärbar ist: Erstens können sich bei Wassermangel die vom Kambium produzierten Zellen nicht vollständig entwickeln und bleiben klein. Zweitens schliessen sich bei Wassermangel die Spaltöffnungen der Föhrennadeln, sodass der Baum weniger Wasser transpiriert. So kann der Baum zwar das Austrocknen seines Gewebes verlangsamen, gleichzeitig nimmt er aber weniger CO² aus der Luft auf und produziert daher weniger Zucker und an-

dere Stoffe via Photosynthese. Diese verminderte Stoffproduktion kann das Wachstum ebenfalls reduzieren. Bemerkenswert ist, dass am Südhang auch das Längenwachstum stark vermindert ist, denn dort sind die Föhren, bei ähnlichem Baumalter, nur etwa halb so hoch wie am Nordhang.

Hohe Buchenmortalität bei Tamins infolge zunehmender Trockenheit

Dieser Abschnitt soll exemplarisch zeigen, dass der Klimawandel in Graubünden bereits so weit fortgeschritten ist, dass er Bäume zum Absterben bringt. Das betroffene Waldgebiet Asella liegt rund 2 km östlich von Tamins an einem steilen Südhang in einer Höhenlage von rund 650 m. Pro Jahr fällt dort durchschnittlich 1100 mm Niederschlag und die Durchschnittstemperatur beträgt 9,5 °C. Der Boden hat ein geringes Wasserspeichervermögen, weil die Durchwurzelungstiefe durch Kalkfels limitiert ist und nur rund 80 cm beträgt. Der Wald ist reich an Baum- und Straucharten, die häufigsten Bäume in der Baumschicht sind Buchen, Eichen und Waldföhren. Die dicksten Buchen sind 150–200 Jahre alt. Im trockenen Sommer 2018 ist rund die Hälfte der grossen Buchen auf der Untersuchungsfläche abgestorben (Abb. 4) und eine ähnlich hohe Absterberate wurde auch bei jungen Buchen (0,5–3,0 m Höhe) beobachtet. Die Eichen dagegen zeigten kaum Schäden.

Warum aber hat die Buche Mühe an diesem Standort? Gemäss Walthert et al. (2021) leidet die Buche unter grossem Trockenstress, wenn das Wasserpotential im Wurzelraum unter den Wert von rund −800 kPa fällt. Dieser Schwellenwert wurde am Standort Asella fast in jedem Jahr erreicht oder unterschritten (Abb. 5). Besonders trocken war der Sommer 2018, als der Schwellenwert vom 22. Juni bis 29. Oktober während 130 Tagen ohne Unterbruch unterschritten war. Dies führte zu der oben beschriebenen, grossen Mortalität der Buche. Bei längerfristig sehr tiefen Wasserpotentialen im Boden, also bei Werten unter −800 kPa, können

Abb. 4: Mischwald auf der Untersuchungsfläche Asella bei Tamins mit abgestorbenen Buchen und Waldföhren als Folge des trockenen Sommers 2018. (Foto: Lorenz Walthert)

Buchen ihren Wasserbedarf aus dem Boden nicht decken und trocknen langsam aus. Dabei sinkt das Wasserpotential in den mit Wasser gefüllten Leitgefässen der Bäume derart stark, dass durch den hohen Unterdruck Luft in die Gefässe gesogen wird. Die so entstehenden Luftembolien unterbrechen den Wasserfluss von den Wurzeln zu den Blättern, die Wasserversorgung der Krone versiegt und exponierte Äste oder sogar der ganze Baum sterben ab. Buchen können entleerte Gefässe nicht wieder befüllen. Erst in den nach einer Dürre neu gebildeten Jahrringen werden funktionsfähige Gefässe gebil-

det (falls der geschädigte Ast noch lebt). Die Abbildung 6e zeigt einen geschädigten Buchenzweig mit einem hohen Anteil an entleerten und damit defekten Gefässen (hell gefärbt) nach einem Dürrejahr im Vergleich zu einem gesunden Zweig (Abb. 6d), bei dem der ganze Querschnitt Wasser leitet (blau eingefärbt). Der nur zögerliche Wiederaufbau einer ausreichend hohen Wasserleitungskapazität ist ein Grund dafür, dass sich durch Dürre geschädigte Buchen oft nur langsam erholen, was die Fotos von Buchenkronen am Standort Asella eindrücklich illustrieren (Abb. 6 a–c).

Abb. 5: Verlauf des Bodenwasserpotentials von 2014–2022 auf der Untersuchungsfläche Asella bei Tamins. Die Punkte sind tägliche Messwerte um 12:00 Uhr als Mittelwert der Tiefen 20 und 80 cm. Im roten Bereich leidet die Buche stark unter Trockenstress.

Abb. 6 a–e: Entwicklung von dürregeschädigten Buchen nach dem trockenen Sommer 2018 auf der Versuchsfläche Asella bei Tamins (a–c). Gesunder Buchenzweig (d) und geschädigter Buchenzweig mit reduziertem Wasser leitenden Querschnitt infolge von Luftembolien in den Gefässen (e).

Ausblick

Unsere Untersuchungen zum Wasserhaushalt in den Wäldern Graubündens zeigen, dass Bäume auf moderate Trockenheit plastisch reagieren können, indem sie das Wachstum reduzieren. In heissen und niederschlagsarmen Sommern wie 2018 und 2022 werden die Bodenwasserreserven auf ungünstigen Böden vollständig ausgeschöpft, sodass viele Bäume unter extremem Trockenstress leiden und absterben. Die erwartete, fortschreitende Klimaerwärmung wird vielerorts zu einer verstärkten Bodenaustrocknung führen und empfindliche Baumarten vermehrt zum Absterben bringen. Die in diesem Artikel vorgestellten Daten zu Bodenwasser, Baumwachstum und Mortalität können zur Kalibrierung von Modellen verwendet werden, um die Entwicklung der Wasserverfügbarkeit, des Wachstums und der Gefährdung der Wälder unter einem wärmeren, zukünftigen Klima vorauszusagen.

(Fotos: Lorenz Walthert, a–c; Dominik Hummel, d–e)

Lorenz Walthert ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL in Birmensdorf. Er befasst sich unter anderem mit dem Wasserhaushalt von Waldstandorten und den Auswirkungen von Trockenheit auf Waldbäume.

Literatur

Walthert, L., Ganthaler, A., Mayr, S., Saurer, M., Waldner, P., Walser, M., Zweifel, R., von Arx, G. (2021). From the comfort zone to crown dieback: Sequence of physiological stress thresholds in mature European beech trees across progressive drought. Science of the Total Environment 753, 141792 (14 pp.).

Walthert, L., Meusburger, K. (2025). Sind die Waldböden in der Schweiz nach dem Winterhalbjahr vollständig befeuchtet? Schweiz Z Forstwes 176(2), 40–43.

Wie die Vielfalt an Lebensräumen im Auenwald Fläsch gefördert wird:

Das Sonderwaldreservat Unter Ellstein

In Graubünden gibt es kaum noch aktive Auenwälder. Im Ellwald in Fläsch existiert seit dem 1. Januar ein Sonderwaldreservat, dessen

Ziel es ist, die Förderung eines feuchten Waldes und seine typischen Lebensräume und Arten zu erhalten und zu fördern.

Johannes Jakob

In den letzten Jahrhunderten wurden Flüsse begradigt und mit Dämmen verbaut. Die Absicht der Menschen war es einerseits Kulturland zu gewinnen und anderseits Gewässer in gelenkte Bahnen zu leiten, um grosse Überschwemmungen und damit Schäden zu vermeiden. Mittlerweile hat ein Umdenken stattgefunden und den Flüssen wird wieder mehr Platz in der Landschaft gegeben, damit sie mäandrieren und mehr ihrem natürlichen Lauf folgen können. Eines der grössten Revitalisierungsprojekte ist die Rheinaufweitung, das dem Fluss

zwischen Landquart und Bad Ragaz teilweise den natürlichen Lauf zurückgibt.

Direkt an den Rhein angrenzend befinden sich der Ellwald in der Gemeinde Fläsch und das Sonderwaldreservat (SWR) Unter Ellstein. Es ist auf den 1. Januar 2025 in Kraft getreten und umfasst eine Fläche von 42,6 ha, wobei 40,3 ha Wald sind. Das Hauptziel des Reservats ist die Förderung eines feuchten Waldes unter der Berücksichtigung der Amphibienlaichplätze, des lichten Waldes und ökologisch wertvoller Nutzungsformen.

Durch das Umleiten des Mühlbachs entstehen Flutmulden, die dem Charakter des Auenwalds sehr nahekommen. (Bild: Peter

Weidmann)

So sieht KI die Beweidung im Lichten Wald im SWR. Wie sie in Wirklichkeit aussieht, wird sich erst zeigen.

(Bild: KI-generiert mit Microsoft Designer)

Der Ellwald zählt zum Bundesinventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung und der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung. Im SWR kommen sieben der elf in Graubünden vorkommenden Amphibienarten vor. Das sind insbesondere Gelbbauchunke, Kammmolch und nördlicher Teilmolch. Neben ihnen finden sich dort Bergmolch, Erdkröte, Grasfrosch und Wasserfrosch.

Das SWR ist geprägt von trockenen, aber auch feuchten Standorten. Es ist im Talboden gelegen unter den Steilwänden der Fläscher Berge, die der Sonne ausgesetzt sind. Der aus Süden kommende Föhn und der aus Norden kommende Talwind haben einen grossen Einfluss auf das Lokalklima und sorgen dafür, dass Boden und Vegetation schnell austrocknen.

Das Erodieren und Mitreisen des Ufers bei periodischem Hochwasser bleibt aus. Der Rhein ist begradigt und ein Damm verhindert das Mäandrieren und wiederkehrende Überschwemmungen. Das Verän-

dern und Neuentstehen der Ufervegetation durch Überschwemmungen ist jedoch typisch für Auenwälder und besonders für die Weichholzaue. Auch das periodische Steigen und Sinken des Grundwasserspiegels bleibt aus, da der Rhein sich tief ins Flussbett eingegraben hat. Die Schwankung des Grundwasserspiegels bei Hoch- und Tiefstand beträgt nur ca. einen Meter.

Der Mühlbach hingegen sorgt für feuchte Waldstandorte im SWR Unter Ellstein. Er wird im März/ April umgeleitet und speist Tümpel und Weiher, die für die Laichablage durch mehrere Amphibienarten wie etwa die Gelbbauchunke oder Kammmolch genutzt werden. Er sorgt aber auch für meterhohes Schilf. Es existieren Niederschlagswasser- als auch Grundwasser-Teiche. Der Mühlbach wurde früher zur Bewässerung und Verschlämmung der Felder genutzt, um die Bodenfruchtbarkeit zu verbessern. Die Amphibienweiher gab es bereits vor dem Einrichten des SWR. Die Pflege und das Freihalten der bestehenden Grund- und Niederschlagswassertümpel wurden jedoch in die Massnahmenplanung integriert. Sie wird durch eine Gruppe aus Freiwilligen des Vereins «Aktion Natur und Landschaft Fläsch» (ANLF) ausgeführt.

Es wurden insgesamt 15 unterschiedliche Massnahmenbereiche definiert, um den Charakter eines Auenwaldes unter Berücksichtigung der bestehenden Amphibienlaichgewässer, des lichten Waldes und ökologisch wertvoller Nutzungsformen zu erhalten und zu fördern. Mit den 15 Massnahmenbereichen soll die Vielfalt an Lebensräumen im SWR Unter Ellstein besonders berücksichtigt werden.

Für die trockene Seite des SWR stehen die höher gelegenen Teile der Auenterrasse, die keinen Bezug mehr zum Grundwasser haben. Hier wachsen nun durch eine ältere Sukzessionsphase bedingte, lichte Föhrenwälder auf einem mässig trockenen Standort. Das sind Bestände, die sich für wärmeliebende Orchideen, die Schlingnatter und den Kleinen Schillerfalter eignen. Mit einer Beweidung durch Hochlandrinder eines Landwirts aus Fläsch wird ver-

sucht, der Verbuschung durch Sträucher und junge Buchen entgegenzuwirken. Ziel ist ein lichter und trockener Föhrenwald mit einzelnen Traubeneichen, Feldahorn, Sorbusarten und Dornsträuchern in der Unterschicht.

Da in der Fläscher Aue die regelmässigen Überschwemmungen und die direkten dynamischen Einwirkungen der Flussdynamik fehlen, gibt es keine typischen offenen Flusskies-Pionierfluren sowie die Gebüsch- und Waldstadien der Weichholzaue. Eine der Massnahmen ist es daher, den Oberboden abzuschälen. So entstehen Ersatzstandorte und Kiesfluren für Pionierarten wie die Gebänderte Heidelibelle oder den Idas-Bläuling. Die Koordinierung der Massnahmen und Kommunikation zu den Interessengruppen und einzelnen Amtsstellen ist wichtig, erfordert aber zeitliche und personelle Ressourcen. Ausserdem ist eine gute Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation der geplanten Massnahmen wichtig. Im Ellwald trifft man regelmässig Erholungssuchende wie Spaziergänger, Biker,

Gassigeher, Wanderer und Familien mit Kindern an. Sie reagieren sensibel auf Wegsperrungen, die bei der Umsetzung der Massnahmen notwendig sind. Auch die grossen Hochlandrinder können bedrohlich wirken, während sie im Wald weiden und überraschte Waldbesucher vorbeikommen.

Die Kosten für die rein forstlichen Massnahmen, worunter auch die Neophyten-Kontrolle und -Bekämpfung fallen, werden für die ersten zwölf Jahre auf rund 287 00 0 Franken geschätzt. Für die Einrichtung der Weide mit Zäunen und Tränke fallen nochmals zusätzlich Kosten an.

Das Reservat soll zeigen, wie sich Naturschutz und traditionelle Landnutzung verbinden lassen. Mit seiner Vielfalt an Lebensräumen könnte Unter Ellstein zum Vorbild für ähnliche Projekte in den Alpen werden.

Johannes Jakob ist Technischer Sachbearbeiter beim Amt für Wald und Naturgefahren in der Region 1, Herrschaft/ Prättigau/Davos.