Bündner Wald

Sie suchen Querabschläge aus Eisenbahnschienen?

Wir haben handelsübliche Längen sofort verfügbar / Spezial-Längen in kurzer Zeit

Spaeter AG Raschärenstrasse 34 7001 Chur

Tel. 081 286 35 55 Bau@spaeter.ch www.spaeter.ch

...von Profis für Profis…

kressibucher.ch

Ihr Lieferant für Christbäume, Verkaufszubehör und Dekorationsreisig

Auch Produkte für die Christbaumpflege erhältlich

Wir liefern in die Schweizganze

Sortiment:

Josef Kressibucher AG Forstbaumschule

Ast 2 | 8572 Berg TG 071 636 11 90 info@kressibucher.ch

Befahren von Wald(strassen) mit Motorfahrzeugen 8

Veranstaltungen im Wald: Beispiel Zauberwald Lenzerheide 12

Biken im Wald, rechtliche Grundlagen für Freizeit-Biker/innen in Graubünden 17

Im Wald zu Gast – positive Erlebnisse ermöglichen und Konflikte reduzieren 20

Bauen im und am Wald

Sicherheits- und Haftungsfragen im und am Wald

Waldhütten im Dienst der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit 34

Wald – geliebt über den Tod hinaus 40

Waldbeweidung: forstrechtliche Aspekte der traditionellen

Nutzungsform 44

Hecken und Feldgehölze – wer ist wofür zuständig? 50

Waldbrandprävention 2030: vom Konzept zur Umsetzung . . . 54

Zum Thema 61

Vorschau «Bündner Wald» Dezember 2024 63

Titelbild: AWN

Wunderschöne Wälder wie hier im God Taverna im Val Bever verdienen Schutz. (Bild: AWN, Jürg Hassler)

Editorial

Bildet der Paragrafenwald rund um Wald, Waldwirtschaft und andere Nutzungen in und am Wald einen wirksamen Schutz, sodass dieser wertvolle Lebensraum keinen Schaden nimmt und seine Funktionen nachhaltig erfüllen kann? Oder ist er eben doch ein lichtes Wäldlein mit offenen Lichtungen, sprich Schlupflöchern oder Ausnahmen ohne Ende? Mit Motorfahrzeugen befahren werden dürfen Wald und Waldstrassen prinzipiell nur zu forstlichen Zwecken, wobei der Bundesrat die Ausnahmen für militärische und andere öffentliche Interessen regelt – im Sinne der Walderhaltung. Interessant wird es bei weiteren Nutzergruppen, welchen die Kantone (in Graubünden delegiert an die Gemeinden) Ausnahmebewilligungen erteilen dürfen, sofern der Wald nicht gefährdet und das öffentliche Interesse gewahrt wird. Ausnahmen müssen von den Gemeinden geprüft werden … eigentlich. In der Praxis kann jedoch mancherorts – speziell an touristisch attraktiven Orten – eine Tagesbewilligung am Automaten gelöst werden. Widerspruchslos!

In der Schweiz gilt grundsätzlich das freie Betretungsrecht von Wald und Weide. Gleichzeitig sind die Kantone verpflichtet, Wildtiere vor Störungen ausreichend zu schützen, wozu in unseren Berggebieten etwa die Wildruhezonen beitragen. Gemäss der regelmässig durchgeführten Studie «Sport Schweiz» hat die Anzahl der Sporttreibenden in der Natur und damit natürlich auch im Wald in den letzten 20 Jahren deutlich zugenommen. Im Artikel «Im Wald zu Gast» zeigen Beispiele aus Höhronen/SZ und dem Safiental auf, wie mögliche Konflikte rund um Störungen im Wald entschärft werden können. Die zunehmende Präsenz im Wald von immer mehr Nutzergruppen bringt entsprechend öfters auch Sicherheits- und Haftungsfragen aufs Tapet. Das Forstpersonal muss wissen: Was ist zu tolerieren? Was darf nicht passieren? Was ist konkret zu tun, zu publizieren und/oder zu signalisieren? Im Waldbestand, auf einer Waldstrasse oder auf dem Downhill Trail. Natürlich ist es nicht nur die Freizeitgesellschaft, welche im und um den Wald spezifische Ansprü-

che oder Anliegen hat. Konflikte können auch im Zusammenhang mit der Alp- und Landwirtschaft auftreten, etwa wenn es um Waldweideregelungen oder Heckenentfernungen geht. Hoch ist die Regelungsdichte auch beim Thema Bauen im und am Wald. Forstliche Bauten, nichtforstliche Bauten, Bauten mit bildendem Charakter sind Thema vieler Regeln und, auch hier, einiger Ausnahmen. Möge dieses Heft dazu beitragen, einige Fragen zu klären, wie die Waldeigentümer mit dem Wald als ihr Eigentum umgehen, im Sinne ihrer Rechte und Pflichten!

Susi Schildknecht

Redaktorin

39. Skipostenlauf 2025 des Bündner Forstpersonals

Organisation: IG Forst Oberengadin

Schweiz GmbH

Der 39. Skipostenlauf findet am Samstag, 25. Januar 2025 in Zuoz statt. Weitere Infos und das Anmeldeformular folgen in der «Bündner Wald»-Dezemberausgabe.

Massgeschneiderter Erosions- und Steinschlagschutz von SYTEC

Befahren von Wald(strassen) mit Motorfahrzeugen

Das Befahren von Wald und Waldstrassen mit Motorfahrzeugen ist gesetzlich im Grundsatz klar geregelt. Gemäss eidgenössischer Waldgesetzgebung ist das Befahren von Wald und Waldstrassen für den Motorfahrzeugverkehr mit wenigen Ausnahmen verboten. Der Bund räumt den Kantonen die Möglichkeit ein, weitere Ausnahmen von diesem Fahrverbot vorzusehen. Diese Kompetenz hat der Kanton Graubünden an die Gemeinden weiter delegiert. Diese können die Ausnahmen einer Bewilligungspflicht unterstellen. Beim Vollzug dieser kommunalen Ausnahmen besteht in der Praxis oft Diskussionsbedarf.

Giusep Quinter, Denise Erb

Vorgaben des Bundes betreffend das Befahren von Waldstrassen

Das aktuell gültige Bundesgesetz über den Wald (Waldgesetz, WaG; SR 921.0) vom Oktober 1991 wurde vor allem im Lichte der über die Jahre stärker gewordenen Ausnutzung unseres Lebensraums, des wachsenden Drucks auf den Wald sowie des in den 1980er-Jahren viel thematisierten Waldsterbens letztmals totalrevidiert. [1] Ein grosses Augenmerk lag dabei auf der Ausdehnung der quantitativen auf die qualitative Walderhaltung, die die nachhaltige Erhaltung der Schutz-, Wohlfahrts- und Nutzfunktionen (Waldfunktionen) zum Ziel hatte. In diesem Kontext wurde auch das Befahren des Waldes und der Waldstrassen mit Motorfahrzeugen eingeschränkt.

Doch was gilt überhaupt als Wald oder Waldstrasse? Der Begriff Wald wird in Art. 2 WaG klar umschrieben und definiert. So gilt verkürzt gesagt jede Fläche als Wald, die mit Waldbäumen oder Waldsträuchern bestockt ist und Waldfunktionen erfüllen kann. Die Waldstrasse definiert sich als «Er-

schliessungsanlage, die der Pflege und Nutzung des Waldes dient und nach den Interessen des Waldes dimensioniert und angelegt ist». [2] Wald und Waldstrassen dürfen nur zu forstlichen Zwecken mit Motorfahrzeugen befahren werden, wobei der Bundesrat die Ausnahmen für militärische und andere öffentliche Interessen regelt (Art. 15 Abs. 1 WaG). Man spricht hier auch von der bewilligungsfreien Benutzung von Waldstrassen. Der Bundesrat hat diese Ausnahmen in Art. 13 Abs. 1 der Verordnung über den Wald (Waldverordnung, WaV; SR 921.01) festgelegt. Danach dürfen Waldstrassen befahren werden, wenn die Fahrt Rettungs- oder Bergungszwecken dient, zu Polizeikontrollen, zu militärischen Übungen, zur Durchführung von Massnahmen zum Schutz vor Naturereignissen sowie zum Unterhalt von Leitungsnetzen der Anbieterinnen von Fernmeldediensten. Der übrige Wald darf nur mit Motorfahrzeugen befahren werden, wenn dies zur Erfüllung eines Zwecks nach Art. 13 Abs. 1 WaV unumgänglich ist. Damit wollte der Gesetzgeber die private Nutzung von

Bewilligung gelöst?

Fahrzeugen im Wald weitgehend ausschliessen und Ausnahmen vornehmlich für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zulassen.

Da Waldstrassen auch der Landwirtschaft und insbesondere der Alpwirtschaft dienen, hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass die Kantone weitere Nutzergruppen auf Waldstrassen zulassen können, sofern die Erhaltung des Waldes dadurch nicht gefährdet wird und ein solcher Entscheid nicht dem öffentlichen Interesse zuwiderläuft (Art. 15 Abs. 2 WaG).

[3] Demnach bedarf die Regelung von weiteren Ausnahmen einer Interessenabwägung. Diese Interessenabwägung kann ein Kanton direkt auf Gesetzesstufe vornehmen (sprich generellabstrakt) oder aber auf die rechtsanwendenden Behörden überwälzen, indem die Ausnahmen einer Bewilligungspflicht unterstellt werden (individuellkonkret).

(Bild: AWN, Jürg Hassler)

Die Bestimmung in Art. 15 Abs. 2 WaG ist offen formuliert, so dass davon ausgegangen werden kann, dass neben land und alpwirtschaftlichen Zwecken die Kantone auch andere Zwecke ausnahmsweise zulassen können, selbst wenn gemäss Botschaft der Bundesrat nur an alp und landwirtschaftliche Zwecke gedacht hat. [4] Diese offene Formulierung war nicht unumstritten während der parlamentarischen Debatte, so hat Willy Loretan die Formulierung in Abs. 2 als carte blanche betitelt. [5]

Kantonale Vorgaben betreffend das Befahren von Waldstrassen in Graubünden Im kantonalen Waldgesetz (KWaG; BR 920.100) werden die Grundsätze des Bundesrechts wiederholt (Art. 34 Abs. 1 und 2 KWaG). Ohne Bewilligung ist nach kantonalem Recht das Befahren von Wald und Wald

strassen für landwirtschaftliche Zwecke sowie zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben gestattet (Art. 34 Abs. 2 KWaG). Die Gemeinden werden sodann ermächtigt, im Rahmen des Strassenverkehrsrechts weitere Ausnahmen vorzusehen und diese einer Bewilligungspflicht zu unterstellen. Dies gilt beispielsweise für die Benützung von Waldstrassen durch Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer, Pächterinnen und Pächter oder Zubringer. [6] Der Vollzug obliegt den Gemeinden (Art. 34 Abs. 4 KWaG). Der Grund für die Delegation dieser Kompetenz vom Kanton auf die Gemeinde lässt sich mit der starken Gemeindeautonomie in Graubünden erklären.

Kommunale Vorgaben betreffend das Befahren von Waldstrassen

Die Gemeinden werden angewiesen, die Ausnahmen vom Fahrverbot im Sinne von Art. 34 Abs. 3 KWaG in einem kommunalen Erlass zu regeln. Dieser darf dem übergeordneten Recht nicht widersprechen. Als Hilfe für das Verfassen eines kommunalen Erlasses hat der Kanton deshalb ein Musterreglement mit entsprechenden Erläuterungen ausgearbeitet, wonach sich die Gemeinden beim Erlass eines Reglements für das Befahren von Alp-, Feld- und Waldstrassen durch Motorfahrzeuge orientieren können. Das Musterreglement ist inklusive den Erläuterungen auf der Seite der Kantonspolizei (www.kapo.gr.ch) unter der Rubrik: «Service und Reglemente/Gesetze» sowie auf der Seite des Amts für Wald und Naturgefahren (www.awn.gr.ch) unter der Rubrik «Dokumentation, Formulare und Merkblätter, Waldaufsicht» publiziert. Hierbei gilt es zu erwähnen, dass die Gemeinden ein Gesetz durch die Legislative erlassen müssen. Eine Verordnung, die lediglich durch den Gemeindevorstand erlassen wird, ist grundsätzlich nicht ausreichend. [7]

Ausnahmeregelungen und Bewilligungen durch die Gemeinden

Wie bereits erwähnt, können Gemeinden weitere Ausnahmen vom generellen Fahrverbot festlegen

und diese einer Bewilligungspflicht unterstellen. Dabei ist die im Bundesgesetz festgelegte Interessenabwägung vorzunehmen. Sind die Ausnahmen der Bewilligungspflicht unterstellt, ist die entsprechende Gemeinde auch für die Bewilligungserteilung zuständig.

Mit einer Bewilligung erteilt die öffentliche Hand die Erlaubnis für eine bestimmte Tätigkeit. Ohne diese Erlaubnis wäre die Tätigkeit verboten. Bewilligungen kommen meistens da zum Zuge, wo eine private Tätigkeit präventiv auf ihre Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht geprüft werden soll. Man spricht somit auch von einem «Verbot mit Erlaubnisvorbehalt». [8]

Bei den Fahrbewilligungen auf Waldstrassen handelt es sich rechtlich um sogenannte Ausnahmebewilligungen. Das Institut der Ausnahmebewilligung dient dazu, eine gesetzliche Regelung einzelfallgerecht zu verfeinern. Mit der Ausnahmebewilligung sollen offensichtlich zweckfremde Situationen und ungewollte Härten vermieden werden. [9] Demnach haben die Gemeinden im Rahmen einer Interessenabwägung zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung einer Ausnahmebewilligung gegeben sind. Eine Bewilligungspraxis, die dazu führt, dass das generelle Fahrverbot ausgehöhlt wird, ist unzulässig. [10]

Von der Bewilligungspflicht zu unterscheiden ist die blosse Meldepflicht. Bei der Meldepflicht muss ein Privater lediglich die Tätigkeit oder die Umsetzung eines Vorhabens bei der zuständigen Behörde melden. Man spricht in diesem Fall von einem «Verbot mit Meldevorbehalt». [11]

Die Unterscheidung zwischen Meldepflicht und Ausnahmebewilligung ist im Zusammenhang mit den bewilligungspflichtigen Ausnahmen für die Benützung von Waldstrassen angesichts der neusten Entwicklungen bei der Vollzugspraxis der Gemeinden relevant. Bei der Prüfung von entsprechenden Gesuchen hat die Gemeinde die Interessenabwägung vorzunehmen und kann die Ausnahmebewilligung erst nach Vornahme einer Prüfung erteilen

oder ablehnen. Die reine Selbstdeklaration des Fahrzeuglenkers, wie es beispielsweise beim Bezug einer Fahrbewilligung über einen Automaten der Fall ist, bei dem keine Prüfung erfolgt, ist rechtswidrig. Dies wurde in einem älteren Entscheid des Bundesgerichts (unveröffentlichter Entscheid P 24/1986 vom 28. Juli 1986; Fall aus Graubünden) bereits bestätigt. Dennoch sieht man in der Praxis vielerorts solche Automaten.

Fazit

Obwohl der Gesetzgeber auf Bundesebene die private Benutzung von Waldstrassen mit Fahrzeugen stark einschränken und Ausnahmen vornehmlich für die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben zulassen wollte, ist heute in der Praxis eine gegenläufige Tendenz feststellbar. Wer eine Fahrbewilligung für die Benutzung von Waldstrassen erhalten möchte, kann dies vielerorts mittels Erwerb einer Tagesbewilligung an einem Automaten tun. Die Folge dieser Vollzugspraxis ist, dass die betreffenden Waldstrassen von jedermann mit Motorfahrzeugen benutzt werden können. Mit dieser Praxis wird der Ausnahmecharakter der Fahrbewilligung fallengelassen und das generelle Fahrverbot ausgehöhlt. In Zeiten, in denen OutdoorAktivitäten immer beliebter werden, könnte dies zu einer unliebsamen Entwicklung führen. Die Gemeinden sind deshalb gut beraten, vor der Erteilung von Fahrbewilligungen die Ausnahmeberechtigung der Gesuchsteller zu prüfen und dem übergeordneten Recht entsprechend durchzusetzen. lic. iur. Giusep Quinter ist Leiter Rechtsdienst Strasse, Wald und Wild beim Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden.

MLaw Denise Erb ist juristische Mitarbeiterin, Rechtsdienst Strasse, Wald und Wild beim Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität Graubünden.

[1] Botschaft zu einem Bundesgesetz über Walderhaltung und Schutz vor Naturereignissen (Waldgesetz, WaG) vom 29. Juni 1988 (BBl 1988 III 173) (zit. Botschaft WaG), S. 175.

[2] Botschaft WaG, S. 190.

[3] Botschaft WaG, S. 197.

[4] Vgl. dazu: Andy Rudin/ Jennifer VonlanthenHeuck, Kommentar zu Art. 15 WaG, in: Abt et al. (Hrsg.), Kommentar zum Waldgesetz, Art. 15 Rz. 30.

[5] Votum Willy Loretan, AB 1991 N 310.

[6] Botschaft der Regierung vom 28. Februar 2012 zur Totalrevision des kantonalen Waldgesetzes, Heft Nr. 15/20112012, S. 1664.

[7] Vgl. Urteil des Verwaltungsrechts Graubünden, A 08 20 vom 5. September 2008 E. 2b; Art. 5 Abs. 2 des Gemeindegesetzes des Kantons Graubünden [GG; BR 175.050].

[8] Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage, Bern 2014, § 44 N 2 (zit. Tschannen/Zimmerli/Müller).

[9] Tschannen/Zimmerli/Müller, § 44 N 43.

[10] Vgl. Tschannen/Zimmerli/Müller, § 44 N 49.

[11] Tschannen/Zimmerli/Müller, § 44 N 5.

Veranstaltungen im Wald: Beispiel Zauberwald Lenzerheide

Zauberwald, Mountainbike-WM, Trailrunning-Veranstaltung,

Orientierungsläufe – ganzjährig finden im Kanton

Graubünden verschiedene Outdoor-Veranstaltungen statt, welche häufig auch Waldfläche beanspruchen. Was verstehen wir unter grossen Veranstaltungen und welchen

Einfluss haben solche auf den Wald? Wie können

die Auswirkungen auf die Waldfläche aus rechtlicher Sicht beeinflusst werden und wer ist zuständig für allfällige Bewilligungen?

Claudia Bieler

In der Feriendestination Lenzerheide finden viele Veranstaltungen im Wald statt. Einerseits befindet sich die Waldfläche sehr nahe am Siedlungsgebiet, was eine direkte Vernetzung zwischen Siedlungsund Erholungsraum mit sich bringt. Andererseits ist die Veranstaltungsdichte während des ganzen Jahres hoch. Die Art der Veranstaltung ist sehr unterschiedlich und reicht von einer im Sommer monatlich wiederkehrenden «Märlistunde» mit jeweils gut 50 Zuhörenden bis hin zum Zauberwald oder der Mountainbike-WM 2018, welche rund 65 000 Zuschauerinnen und Zuschauer an die Wettkampfstrecke gelockt und vor den TV-Bildschirmen rund 46 Millionen Menschen erreicht hat.

Im Bundesgesetz über den Wald (WaG) wird im Artikel 14 festgehalten, dass die Kantone dafür sorgen, dass der Wald der Allgemeinheit zugänglich ist und die Durchführung von grossen Veranstaltungen einer Bewilligung zu unterstellen ist, sofern namentlich der Schutz von Pflanzen und wild lebenden Tieren erforderlich ist. Im Kantonalen Waldgesetz (KWaG) wird festgehalten, dass die Durchführung von grossen Veranstaltungen im Wald nur mit Bewilligung der zuständigen Gemeinde gestattet ist (Artikel 33). Die Regierung erlässt die erforderlichen Bestimmungen für die Durchführung von grossen Veranstaltungen im Wald und regelt die weiteren Einzelheiten zum Schutz des Waldes. Diese Bestimmungen wurden im Rahmen einer Richtlinie

abgehandelt, wobei darin insbesondere die umweltschonende Durchführung, eine einheitliche Bewilligungspraxis und die Hilfe bei der Bereinigung von Nutzungskonflikten im Vordergrund stehen. Diese Richtlinien gelten für alle organisierten Veranstaltungen, welche ganz oder auch nur teilweise im Wald stattfinden und sind für die Gemeinden, den Kanton Graubünden und die Organisatoren der Veranstaltungen verbindlich. Als grosse Veranstaltungen im Wald gelten, unabhängig von der Teilnehmer- und Zuschauerzahl, alle organisierten Veranstaltungen, die den Wald und seine Funktionen wesentlich beeinträchtigen können. Die Standortgemeinde ist angewiesen, neben der Art der Veranstaltung, dem Ort und der Jahreszeit auch die lokalen Besonderheiten zu berücksichtigen, um zu entscheiden, ob die Veranstaltung bewilligungspflichtig im Sinne von Art. 33 KWaG ist. In der Regel gelten Veranstaltungen mit mehr als 300 involvierten Personen (Teilnehmer und Zuschauer) als grosse Veranstaltung, so oder so gelten Anlässe mit mehr als 1000 Personen oder jährlich wiederkehrende und mehrfach durchgeführte Anlässe mit über 500 Involvierten als grosse Veranstaltung, welche eine Bewilligung benötigt. Ausgenommen von dieser Regelung sind OL-Anlässe mit weniger als 500 Teilnehmenden und Zuschauern. Unabhängig von der Teilnehmer- und Zuschauerzahl zählen organisierte Variantenskiabfahrten, Ski-OL oder Moun-

tainbike-Rennen abseits von dafür vorgesehenen Pisten, Loipen und Wegen dazu. Im Artikel 5 der Richtlinie wird festgehalten, dass das Amt für Wald und Naturgefahren anzuhören ist, damit die Veranstaltung möglichst umweltschonend durchgeführt werden kann. Es ist die Aufgabe des Veranstalters, ein Bewilligungsgesuch rechtzeitig bei der Standortgemeinde einzureichen. Diese prüft das Gesuch gemäss den Beurteilungskriterien, wobei auf die räumliche Ausdehnung, die Jahreszeit und allfällige Folgeerscheinungen (z. B. durch Besucherströme)

geschaut wird. In der Richtlinie ist festgehalten, dass in den Wintermonaten, aufgrund des besonderen Ruheanspruches der Wildtiere, auf grosse Veranstaltungen abseits von bestehenden Erschliessungseinrichtungen verzichtet werden sollte. Während der Brutzeit der Vögel und der Setzzeit des Wildes nimmt die Gemeinde eine sorgfältige Evaluation des Durchführungsortes vor. Abschliessend wird festgehalten, dass während der Bündner Hochjagd auf die Durchführung von grossen Veranstaltungen im Wald gänzlich verzichtet werden sollte.

Zauberwald Lenzerheide: Der Wald wird zur Bühne.

(Fotos: Cemil Erkoc)

Die Standortgemeinde muss entscheiden, ob das Ausmass der geplanten Veranstaltung eine wesentliche Beeinträchtigung des Waldes oder seiner Funktion mit sich zieht und diese nicht mit Auflagen oder Bedingungen verhindert werden können. In der Richtlinie wird ausserdem festgehalten, dass insbesondere Naturschutzgebiete, Moorlandschaften, Wildruhe- und Quellschutzgebiete, Waldreservate oder Jungwaldflächen als sogenannte Konfliktstandorte gelten können. Selbstverständlich ist aus Sicherheitsgründen auch auf laufende Holzereimassnahmen oder Baustellen im Wald Rücksicht zu nehmen.

Gemäss den geltenden rechtlichen Grundlagen muss das Amt für Wald und Naturgefahren als einzige kantonale Amtsstelle von der Standortgemeinde als Bewilligungsinstanz angehört werden. Da die Veranstaltungen im Wald und demnach in einem komplexen Ökosystem stattfinden, können weitere Fachstellen gemäss ihrem Aufgabenbereich betroffen sein. Aus diesem Grund werden insbesondere an den «Veranstaltungs-Hot-Spots» im Kanton Graubünden seit einigen Jahren auch die weiteren Amtsstellen mit dem Veranstaltungsgesuch bedient. Das Amt für Natur und Umwelt und das Amt für Jagd und Fischerei können die Einflüsse auf Gewässer und weitere Biotopflächen oder die Wildtiere und Fischerei abschätzen.

Was soll im Veranstaltungsgesuch enthalten sein?

Die Dauer der Nutzung der Waldfläche ist für eine Bewilligung relevant. Aufbau- sowie Abbauarbeiten können ebenso einen Einfluss auf den Wald haben wie die eigentliche Veranstaltung. Daher ist es wichtig zu wissen, ab wann bzw. bis zu welchem Zeitpunkt die Fläche beansprucht wird. Bei linear verlaufenden Veranstaltungen sind Streckenpläne wichtig. Für organisierte Veranstaltungen kann unter geregelten Bedingungen ausnahmsweise auch von einer im generellen Erschliessungsplan verlaufenden Linienführung abgewichen werden, sofern sämt-

liche rechtlichen Gegebenheiten eingehalten werden. Dieses Anliegen wird häufig von aussen, zum Beispiel von einem internationalen Verband, an die Veranstalter herangetragen. Auch die Veranstalter spüren gemäss unseren Erfahrungen einen immer grösser werdenden Druck der Verbände. Der Platzbedarf für Grossanlässe hat aufgrund der Medienarbeit, Sponsoring, Infrastruktur für Teilnehmende und Funktionäre, An- und Abreise mit ÖV sowie Parkplatzthematik und Sicherheitsbelangen in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. In vielen Gebieten sind die Möglichkeiten zur Ausweitung der Veranstaltungsfläche beschränkt, und nicht selten kommt der Waldrand rasch zu nahe. Die Erstellung von temporären nicht forstlichen Kleinbauten im Wald kann im Rahmen der Veranstaltungsbewilligung durch die Baubehörde bewilligt werden. Hierzu zählen beispielsweise Verpflegungsstände, kleine Festzelte, Strassenreklamen oder Videopodeste. Das AWN erhält mit dem Veranstaltungsgesuch Kenntnis der geplanten Bauten und kann im Bedarfsfall lenkend eingreifen, immer mit dem Ziel, den Wald in seinen Funktionen nicht nachhaltig einzuschränken. Des Weiteren äussert sich das AWN zu allfälligen Naturgefahren im Veranstaltungsperimeter, häufig im Zusammenhang mit einem vorliegenden Sicherheitskonzept der Veranstalter. Falls ein absolutes Feuerverbot herrscht, ist der Veranstalter für die Einhaltung der behördlichen Anordnung verantwortlich.

Die Abbildung 1 zeigt schematisch den Ablauf vom Veranstaltungsgesuch bis zur Bewilligung der Standortgemeinde. Das AWN empfiehlt den Gemeinden, auch die anderen betroffenen Fachstellen über den Anlass zu informieren und deren Anliegen einzuholen. Häufig kann mit kleinen Anpassungen eine für das Ökosystem und die Wildtiere akzeptable Lösung gefunden werden. Ein essenziell wichtiger Partner für die Veranstaltungen sind die Grundeigentümer. Beispiele aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass erfolgreiche wiederkehrende Anlässe auch für die Eigentümer eine Belastung darstellen können. Die

Absprache mit den Grundeigentümern sollte daher zwingend zu Beginn der Planung stattfinden, insbesondere da das Einverständnis des Eigentümers für eine Bewilligung zwingend ist. Je nach Wetterlagen und Besucheraufmarsch können die Auswirkungen im Wald längerfristig erkennbar sein und erfordern teilweise sogar eine Instandstellung der Fläche. Solche Schäden sind häufig nicht vorhersehbar und können während dem Anlass oft nicht mehr verhindert werden. In veranstaltungsaktiven Gebieten im Kanton Graubünden erfolgen die in der Abbildung gestrichelt dargestellten Absprachen meistens vor dem Einreichen des Veranstaltungsgesuchs an die Gemeinde. Der Veranstaltungskalender ist insbesondere in den touristischen Gebieten ganzjährig stark gefüllt. Es wird aus wirtschaftlicher Sicht deshalb versucht, auch während der Nebensaison attraktive Angebote für die Einheimischen und Gäste zu schaffen, damit die Wertschöpfung in den wirtschaftlich schwächeren Jahreszeiten trotzdem gefördert werden kann.

Der Zauberwald Lenzerheide wurde vor über zehn Jahren zur Steigerung der Wertschöpfung während der Zwischensaison in der Feriendestination Lenzerheide ins Leben gerufen. In einem Waldstück zwischen dem Dorf Lenzerheide und dem Heidsee stellen internationale Künstler ihre Lichtinstallationen im Wald auf. Die Lichtobjekte dürfen dabei auf klar definierten Flächen geplant und aufgebaut werden. Über den gesamten Veranstaltungsperimeter wurden im Jahr 2016 zusammen mit der Gemeinde als Waldeigentümerin und dem Forstdienst auch Flächen definiert, die nicht begehbar sind und wo keine Installationen aufgebaut werden dürfen. Der Schutz der natürlichen Verjüngungskegel steht dabei im Zentrum. Diese klare Flächendefinition ist für die Veranstalter eine Grundlage, welche für die angefragten Künstler wiederum den räumlichen Spielraum für ihre geplante Installation aufzeigt. Auf einem zentralen «Marktplatz» werden regionale Verpflegungsstände sowie Souvenirs angeboten. Jeden Abend finden im Zauberwald zudem auf

Abb. 1: Ablauf Bewilligungsverfahren

(Grafik: AWN)

zwei verschiedenen Bühnen Konzerte statt. Besuchende können während 19 Tagen von Mitte bis Ende Dezember das Programm des Zauberwalds geniessen. Die Waldfläche wird für den Ab- und Aufbau hingegen während drei Monaten intensiv beansprucht. Es ist deshalb sehr wichtig, dass sämtliche Mitarbeitende über die Bedingungen für die Beanspruchung des Waldes informiert sind. Die Verantwortlichen müssen vom Gerüstbauer,

der die Bühne installiert bis zu den Künstlern und den Anlieferungen für die Verpflegung sicherstellen, dass Mitarbeitende den Baumbestand nicht beschädigen. Schäden an Bäumen können in diesem Waldstück zur Folge haben, dass die Bäume entfernt werden müssen und deshalb auch Standorte für die Lichtinstallationen stark verändert werden.

Die Zusammenarbeit zwischen Veranstalter, Waldeigentümerin und Forstdienst ist eingespielt und funktioniert aufgrund klarer Abmachungen gut. Jeweils vor und nach dem Anlass finden Begehungen statt, wo die Anliegen aller Beteiligten geäussert werden. Die Zuschauerzahl im Zauberwald hat sich seit den Anfängen jährlich vergrössert, weshalb die Veranstalter aktuell auch selber sagen, dass sie nicht mehr wachsen können und wollen. Das Waldstück als Veranstaltungsort gibt nicht mehr Platz her. Der Einfluss auf das beanspruchte Waldstück wird aufgrund der auch ausserhalb des Zauberwalds sehr intensiven Nutzung durch Erholungssuchende vom zuständigen kantonalen und kommunalen Forstdienst als vertretbar beurteilt. Wichtig ist die Kontinuität bei der Flächenbeanspruchung und die Einhaltung von Abmachungen über einen längeren Zeitrahmen.

Erfolgreiche Veranstaltungen sind häufig mit stark wachsenden Ansprüchen konfrontiert, welche direkt auf die Fläche einen grossen Einfluss haben. Unter Einhaltung der oben genannten Bestimmungen ist ein respektvoller Umgang mit dem Ökosystem Wald möglich, sofern alle Beteiligten ihre Aufgabe seriös wahrnehmen. Der Wald ist multifunktional. Gemäss unseren Vorstellungen kann er in begrenztem Masse auch ein Veranstaltungsort sein und so eine weitere wichtige Funktion übernehmen: Freude und Vergnügen, auch das sind wichtige Nährstoffe für unsere Seelen, welche wir im wunderbaren Ökosystem Wald noch mehr geniessen können.

Claudia Bieler ist Regionalforstingenieurin der AWN-Region Mittelbünden/Moesano.

Biken im Wald, rechtliche Grundlagen für Freizeit-Biker:innen in Graubünden

Das Mountainbike ist ein gefedertes, für den Einsatz auf unebenem Terrain konzipiertes Fahrrad. Entsprechend wird die gleichnamige Sportart fernab geteerter Strassen ausgeübt. Mountainbiken ist ein Breitensport. Home of Trails – Graubünden, Bike Kingdom oder Singletrail Paradies sind nur einige Bezeichnungen, mit welchen Tourismusdestinationen den Bikesport bewerben. Bikeschulen erleben seit einigen Jahren einen massiven Aufschwung. Aber darf man aus rechtlicher Sicht überhaupt die Weglein im Wald mit dem Bike befahren?

Claudia Bieler

Mountainbiken ist als Freizeitsport sehr beliebt, und die Anzahl begeisterter Biker hat in den vergangenen Jahren stetig zugenommen. Die Nutzung der bestehenden Wege und Infrastrukturen für Biker hat sich intensiviert. Im Kanton Graubünden gibt es rund 11 000 Kilometer signalisierte Wanderwege und 4000 Kilometer Bikerouten. Wandern und Biken stehen auf der Liste der beliebtesten Sportarten in der Schweiz ganz oben; beides sind tragende Säulen des Sommertourismus in der Schweiz. Im Bundesgesetz über Velowege wird zwischen dem Velowegnetz für den Alltag und jenem für die Freizeit unterschieden. Velowegnetze für die Freizeit erschliessen und verbinden gemäss Art. 3 des erwähnten Gesetzes für Erholung geeignete Gebiete und Landschaften sowie Sehenswürdigkeiten, Haltestellen des ÖV, Freizeitanlagen und touristische Einrichtungen.

Im kantonalen Waldgesetz werden das Befahren von Wald(boden) und Waldstrassen nur für «Motorfahrzeuge» eingeschränkt, gemäss Art. 34 dürfen der Wald und Waldstrassen nur für forstliche Zwecke mit Motorfahrzeugen befahren werden. E-Bikes mit Tretunterstützung bis 25 km/h werden Fahrrädern gleichgestellt. Deshalb gilt aus rechtlicher Sicht der Grundsatz, dass Velos, Mountainbikes und E-Bikes im Wald erlaubt sind. Für bestehende Strassen und Wege im Wald braucht es demnach

Biker im Wald.

(Foto: Isa Weber)

keine Bewilligung für das Befahren mit dem Mountainbike.

Ausbauten oder neue Wege brauchen, je nach Mass des Eingriffs, ein BAB- sowie ein Rodungsverfahren. Wege, die im Endzustand weniger als ein Meter breit sind, können als nichtforstliche Kleinbaute betrachtet werden und können somit gemäss Art. 27 KWaG ohne Rodungsbewilligung genehmigt werden. Das Leitverfahren für die Bewilligung von Mountainbikewegen, -routen und -Anlagen (BikePark, Flowtrail, Skillarea) liegt beim Amt für Raumentwicklung. Das AWN ist nicht Bewilligungsinstanz und nimmt lediglich im Rahmen des Leitverfahrens Stellung zu den Auswirkungen des Vorhabens auf den Wald. Das Tiefbauamt Graubünden als Fachstelle Langsamverkehr ist im Wesentlichen zuständig für die Koordination der Planung, den Bau und die Signalisation sowie die Festlegung des Wegnetzes unter Einbezug der Gemeinden und Regionen.

Waldeigentümer haben die Möglichkeit, die Nutzung von Mountainbikes auf einem Weg zu verbieten und für den betreffenden Weg ein Fahrverbot für Fahrräder und Motorfahrräder zu verhängen. Dazu braucht es die vorgängige Genehmigung der Kantonspolizei. Ausserordentlich wichtig ist das Verbot der Nutzung eines Weges im Zusammenhang mit forstlichen Tätigkeiten. Die Einhaltung von Absperrungen, Umleitungen und Verboten durch alle Nutzer des Waldes rettet Leben und vereinfacht die tägliche Arbeit des Forstpersonals erheblich. Aus raumplanerischer Sicht gibt es grob gesagt drei Stufen der Planung: Informelle Planung, formelle (Raum-)Planung und die Baubewilligung. Die drei Stufen der Planung werden in der Wegleitung «Mountainbike und Raumplanung» des kantonalen Amtes für Raumentwicklung erläutert. Zu Beginn einer Planung wird empfohlen, ein Wegekonzept (oder Masterplan) zu erarbeiten. Einige Destinatio-

Absperrungen sind von allen Freizeitsportler:innen einzuhalten.

(Foto: Flurin Guidon)

nen im Kanton Graubünden haben bereits sehr gute Erfahrungen damit gemacht, da die Mitwirkung verschiedener Interessengruppen während der Erarbeitung des Wegekonzepts/Masterplans bereits frühzeitig erfolgt.

Ebenfalls gute Erfahrungen wurden in grossen Tourismusdestinationen mit Wegentflechtungen gemacht. Eine im gesamten Kanton Graubünden konsequente Entflechtung des Wegnetzes für Biker und Wanderer ist jedoch ein unverhältnismässig grosser Eingriff in die Natur. Bei sehr stark frequentierten Wegen kann die Entflechtung sinnvoll sein. Wenn immer möglich sollte jedoch auf eine gemeinsame und respektvolle Nutzung gesetzt werden. Fairtrail ist eine Kampagne des Kantons Graubünden zur gemeinsamen Nutzung des grossen Wegnetzes in Graubünden. Bei einem toleranten Umgang miteinander können die bestehenden Wege von allen genutzt werden.

Fairtrail:

– Platz hat es genug – man muss ihn nur machen.

– Hand in Hand durchs Bündnerland.

– Die Alpen sind kein Streichelzoo. Mit diesen und weiteren Aussagen macht die Fairtrail-Kampagne auf die gemeinsame Nutzung der Wege aufmerksam, räumt mit Vorurteilen auf und gibt wichtige Hinweise für das Verhalten auf den Wegen.

«No Shortcuts – bleiben wir auf den bestehenden Wegen» ist eine weitere Anleitung aus der Fairtrail-Kampagne und für den Wald sehr relevant. Das unvorhersehbare und wilde Befahren von Wald ist schädlich und führt zu verschiedenen Problemen. Waldboden erholt sich in seiner natürlichen Entwicklung rasch von mechanischen Schäden. Wenn

jedoch die Verjüngung an immer neuen Orten beschädigt wird, dann ist das längerfristig für den Fortbestand des Waldes existenzbedrohend. Mit dem steigenden Bedürfnis der Bevölkerung nach Bewegung in der Natur und die damit einhergehende Dauernutzung von Waldstrassen, Wanderwegen, Loipen usw. hat die Unruhe im Wald zugenommen. Dank E-Bike stossen immer mehr Erholungssuchende unabhängig von ihrem Fitnesslevels in abgelegene Gebiete vor. Moderne Kopfbeleuchtungen ermöglichen es zudem, das freizeitliche Outdoor-Vergnügen auch während der Dämmerungs- und Nachtzeit auszuüben. Für Wildtiere bedeutet dies eine zunehmende Störung in ihren natürlichen Lebensräumen. Dies kann sich wesentlich auf ihre Physiologie und damit auch ihre Überlebensfähigkeit auswirken. Sie verbrauchen mehr Energie, können sich weniger um ihre Jungtiere kümmern und haben grundsätzlich eine schlechtere körperliche Verfassung. Zudem können Störungseinflüsse auf Schalenwildarten auch negative Konsequenzen für den Wald haben. Zum einen sind die Tiere gezwungen, ihre Nahrung vermehrt innerhalb des Waldes zu suchen (Deckung). Zum anderen werden sie in die wenigen verbleibenden, ruhigen Einstandsgebiete abgedrängt, wo ihr Einfluss auf den Lebensraum infolge hoher Tierdichten entsprechend ansteigt.

Störungen wirken auf Wildtiere besonders stark, wenn sie räumlich oder zeitlich unregelmässig auftreten. Wildtiere brauchen ruhige und störungsfreie Rückzugsorte, davon profitiert auch der Lebensraum Wald!

Der Bündner Wald ist multifunktional. Er ist Lebensraum, Rohstofflieferant, Klimaschützer und legt die Grundlage für die Sicherheit vor Naturgefahren in vielen Talschaften. Tragen wir als Gesellschaft dem Wald Sorge und begegnen ihm und allen Lebewesen darin mit Respekt!

Claudia Bieler ist Regionalforstingenieurin der AWNRegion Mittelbünden/Moesano.

Im Wald zu Gast –

positive Erlebnisse ermöglichen und Konflikte reduzieren

Der Wald ist ein faszinierender und wichtiger Lebensraum für verschiedenste Pflanzenund Tierarten, in welchem zunehmend auch Freizeitaktivitäten ausgeführt werden. Mit einem respektvollen Verhalten und der Einhaltung von einfachen Grundregeln lassen sich bleibende Erlebnisse mit wenigen Beeinträchtigungen des Lebensraums vereinbaren.

Reto Rupf, Adrian Hochreutener, Martin Wyttenbach

Vielfältige Erholungsnutzung im Wald

Für die Bevölkerung ist der Wald ein wichtiger Lebensraum und der Aufenthalt im Wald ist für viele Menschen alltäglich geworden. Deshalb möchte die Bevölkerung den Wald in seiner Fläche und Qualität schützen. Gemäss der dritten Bevölkerungsumfrage zum Wald (WaMos 3, BAFU 2022) verweilen die Leute heute kürzer im Wald als vor zehn Jahren, hingegen besuchen sie ihn häufiger. Der Anteil der Menschen, die nie in den Wald gehen, ist auf einem Tiefststand. Der Wald trägt wesentlich zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Bevölkerung bei, da die Mehrheit der Besuchenden sich nach einem Waldbesuch entspannter fühlt als noch zuvor. Dazu besuchen die Menschen den Wald hauptsächlich zum Spazieren, Wandern, Natur beobachten und Ruhe geniessen. Jugendliche nutzen den Wald häufiger für Feste und Sport als Erwachsene. Die Mehrheit der Befragten ist mit der Erholungsinfrastruktur im Wald zufrieden, jedoch gibt es gemischte Meinungen zur Qualität der Anlagen. Die Zufriedenheit mit der Erholung im Wald ist im Vergleich zu 2010 leicht gesunken, was auf vermehrte Störungen wie Abfall und Vandalismus zurückgeführt wird.

Die Besuchsmuster variieren je nach Standort des Waldes stark. So ist in Stadtwäldern der Anteil der täglich Besuchenden höher als in periurbanen Gebie-

ten. Ebenfalls differiert die Aufenthaltsdauer stark, generell kann gesagt werden, dass je näher ein Waldgebiet bei einem Zentrum liegt, desto häufiger, aber auch kürzer sind die Aufenthalte in den Wäldern. In touristischen Regionen verbringt fast die Hälfte der Besuchenden während ihres Ferienaufenthalts mindestens ein bis zwei Stunden im Wald.

Im Wald werden verschiedenste Freizeitaktivitäten ausgeführt. Die Stärke der Auswirkungen auf Tiere und Pflanzen hängt auch davon ab, wie die Freizeitaktivitäten in räumlicher und zeitlicher Hinsicht ausgeübt werden. Grundsätzlich wird zwischen punktueller (z. B. Rastplätze, Feuerstellen etc.), linearer (z. B. Wandern, Mountainbiken, Schlitteln) sowie flächiger (z. B. Orientierungslauf, diverse Sammelaktivitäten, Schneeschuhlaufen) Freizeitnutzung unterschieden. Neben der Intensität der Freizeitaktivität (z. B. hohe Frequenzen auf Wanderwegen an schönen Wochenenden) spielt auch deren zeitliche Ausübung eine entscheidende Rolle. Anders als in den Medien oftmals wiedergegeben, hält sich in der Schweiz die Nutzung durch Erholungsuchende von Wäldern in der Dämmerung und der Nacht gemäss einer Studie der Forschungsgruppe Umweltplanung/ZHAW allerdings in Grenzen. So verbleiben Dämmerung und Nacht mit wenigen Ausnahmen als ruhige Zeiträume für Wildtiere erhalten.

In der regelmässig durchgeführten Studie «Sport Schweiz» (Lamprecht et al. 2020) nahm die Anzahl der Sporttreibenden in der Natur und Landschaft, und somit auch in den Wäldern, in den letzten 20 Jahren deutlich zu. Wandern (56,9 %), Radfahren (42,0 %, ohne MTB), Schwimmen (38,6 %), Skifahren (3 4,9 %, ohne Touren) und Jogging (27,0 %) werden deutlich am häufigsten ausgeübt, auch sonstige Sportarten wie Mountainbiking (7,9 %) und Ski-/Snowboardtouren mit Schneeschuhlaufen (6,5 %) sind auch populär. Insbesondere wenn man bedenkt, dass 1 % der Schweizer Bevölkerung etwa 70 000 Menschen zwischen 15 und 85 Jahren entspricht. Mit Ausnahme des Skifahrens verzeichneten all diese erwähnten Sportarten grosse Zuwachsraten seit der letzten Durchführung 2014.

Störungen durch Waldbesuche Prinzipiell werden Waldbesuche von Wildtieren wahrgenommen (teilweise gar von Pflanzen), auch wenn Besuchende dies kaum oder gar nicht bemerken. Doch haben die Besuche je nach Aktivität, Beschaffenheit des Lebensraums, aber auch nach Jahres- und Tageszeit unterschiedlich starke Auswirkungen auf den Wald mit seinen Wildtieren und Pflanzen. Diese betreffen u. a. den Boden (Bodenverdichtung, gestörte Bod enfauna), die Vegetation (Vegetationsverlust, Beschädigung von Pflanzen, Verschwinden von Arten), die Fauna (Vertreibung von Wildtieren, Schwächung der Fitness, Verringerung des Reproduktionserfolgs, Stressreaktionen oder gar genetische Veränderungen) oder auch die Landschaft

Biken im Wald.

(Bild: Chur Bergbahnen, Claudio Godenzi)

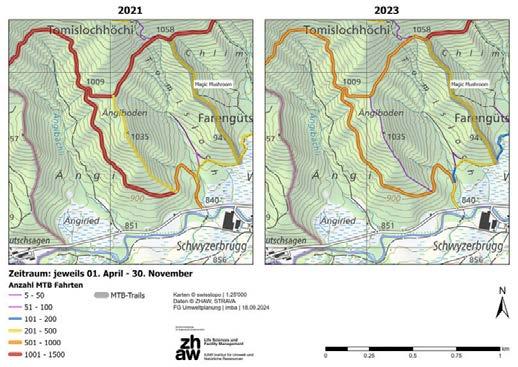

Abb. 1: Mountainbike-Nutzung am Höhronen SZ: Die Anlage von offiziellen Trails brachte eine erhebliche Reduktion von Fahrten auf illegalen Trails (Ängiboden, P1035) durch Rauhfusshuhn-Habitate.

(neue Infrastrukturen, Ausweitung von Wegen) (Rupf 2016).

Graf et al. (2018) zeigten mittels Verhaltensexperimenten auf, dass nächtliche Freizeitaktivitäten grössere Auswirkungen auf Wildtiere haben als solche tagsüber, und Aktivitäten abseits von Infrastrukturen wie Wegen stärkere Reaktionen bei Wildtieren hervorrufen. So können also generell alle Aktivitäten auf befestigten Wegen, Pisten, Loipen sowie die Verweilaktivitäten bei Infrastrukturen als unproblematisch für den Wald angesehen werden. Problematisch hingegen sind Aktivitäten mit mechanischer Auswirkung auf den Waldboden und die Vegetation (v. a. Jungwald). Auf besonders sensible Waldtypen ist ein spezielles Augenmerk zu richten

und allenfalls spezielle Regelungen zu prüfen, u. a. für Auenwälder, trockene vegetationsarme Wälder, Blockschuttwälder, beerenreiche Wälder oder obere Waldgrenzen.

Lösungsansätze zur Reduktion von Störungen In der Schweiz gilt grundsätzlich das freie Betretungsrecht von Wald und Weide (Art. 699 ZGB). Gleichzeitig sind die Kantone verpflichtet, Wildtiere vor Störungen ausreichend zu schützen (Art. 7 JSG). In den letzten Jahren wurden dazu in Berggebieten Wildruhezonen eingerichtet, um besonders störungsanfällige Arten zu schützen und ihre Lebensräume im Winter zu beruhigen. Im Mittelland wurde der Handlungsbedarf bisher als geringer eingestuft,

Abb. 2: Ski- und Schneeschuhtouren im Gebiet der Wildruhezone Wanna im Safiental 20. März 2024 (Rasterzellengrösse 2 m, Radius 20 m; braun: hohe Spurendichte, gelb: niedrige Spurendichte): Nach den Kommunikationsmassnahmen wurden nur noch wenige Übertretungen in Randbereichen der Wildruhezone festgestellt.

da die Winterbedingungen hier weniger hart sind. Dennoch sind Wildtiere im Mittelland vielen Störungen ausgesetzt, was deren Verhalten ändern und Auswirkungen auf ganze Populationen haben kann. Wie Graf et al. (2018) darstellen, ist eine vorgängige Nutzungsanalyse notwendig, um Konflikte zwischen Freizeitaktivitäten und den Lebensraumanforderungen der Wildtiere in den Wäldern zu klären. Diese Analyse soll aufzeigen, welche Freizeitaktivitäten wo, wann und in welcher Intensität stattfinden und

welche Gebiete besonders wichtige Lebensräume für Wildtiere darstellen. Basierend auf diesen Informationen können Vorranggebiete für Freizeitaktivitäten und solche für Wildtiere in Wäldern festgelegt werden.

Folgende Massnahmen sollen dazu beitragen, die Balance zwischen menschlichen Freizeitaktivitäten und dem Schutz der Wildtiere in Wäldern zu wahren: Bedürfnisgerechte Infrastruktur, Konzentration menschlicher Aktivitäten in für Wildtiere ungüns

tigen Lebensräumen, kleinere Wegnetzdichte und störungsarme Räume, positive Besucherlenkung u. a. mit Orientierungshilfen, natürlichen Hindernissen, Bewusstseinsbildung mit Sensibilisierungsmassnahmen und Kommunikation sowie als letzte Massnahme Verbote mit kurzer Begründung. (Deren rechtliche Umsetzung und Durchsetzung sind im Vorfeld zu prüfen.)

Umsetzungsbeispiele

Mountainbiking am Höhronen SZ

Am Höhronen im Kanton Schwyz wurde in einem partizipativen Verfahren, zusammen mit den lokalen Bikerinnen und Bikern, dem Forst, der Wildhut und Vertretenden von Naturschut-

zorganisationen, nach einer Lösung gesucht, wie das Mountain biken kanalisiert und in unkritischen Räumen erfolgen kann. Dazu wurden Korridore ausgeschieden, in welchen die Bikenden gemeinsam mit dem Forst ihre Trails ausgestalten konnten. Die gefundene Lösung und deren Wirkung wurde von der Forschungsgruppe Umweltplanung über drei Jahre untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die offiziellen Trails kanalisierend wirken und damit die Störwirkung der Mountainbikeaktivitäten reduziert werden kann (Abb. 1). Innerhalb der Korridore dürfen die Trails zudem im Rahmen des Unterhalts angepasst werden, was zur Abwechslung und Zufriedenheit der Nutzenden beiträgt.

Abb. 3: Markierungen von Wildruhezonen im Bereich von Skitourenrouten im Gebiet Wanna/Safiental. (Foto: ZHAW)

Ski- und Schneeschuhtouren im hinteren

Safiental

Im Naturpark Beverin wurden Skitouren im hinteren Safiental immer beliebter und es wurden Anfang der Coronapandemie vermehrt Betretungen einer rechtskräftigen Wildruhezone gemeldet. Die Wildhut reagierte mit mehr Präsenz, aber vor allem auch mit einer besseren Markierung der Zone (Abb. 3). Die Wirkung dieser Massnahmen wurde mittels Drohnenbefliegungen untersucht. Dazu wurden während zweier Winter vom Skitourengebiet rund um die Wildruhezonen nach einem schönen Wochenende mit vorhergehendem Schneefall und viel

Tourenaktivität hochauflösende Drohnenaufnahmen der Schneeoberfläche mittels einer Tragflächendrohne aufgenommen. Diese Bilder wurden anschliessend in einem Geoinformationssystem zusammengesetzt und mittels Algorithmus betreffend der Anzahl Freizeitnutzungsspuren (Ski- und Schneeschuhtouren) auf der Schneeoberfläche ausgewertet. Die so entstandenen Heatmaps zeigen, in welchen Räumen die Skitourenaktivitäten stattfanden und somit wo und in welchem Ausmass Wildruhezonen übertreten wurden (Abb. 2). Diese Karten wurden mit der Wildhut besprochen, Anpassungen der Massnahmen erfolgten in der folgenden Wintersaison. Eine neuerliche Befliegung zeigte die gute Wirkung der Massnahmen auf.

Fazit

Wälder erfüllen je nach Standort verschiedene Funktionen zur Ausübung von Freizeitaktivitäten. Zum einen sind sie das Ziel respektive der eigentliche Ort der Aktivitäten, und zum anderen sind sie eine Art Durchgangsort zu den Gebieten der eigentlichen Ausübung der Outdooraktivitäten. Grundsätzlich ist die Situation in der Schweiz in weiten Teilen der Wälder nicht so gravierend wie sie teilweise dargestellt wird – am stärksten werden die Wälder im Mittelland, in der Nähe von Agglomerationen und tagsüber genutzt, die Wälder in den Alpen mit Ausnahme der Tourismusregionen recht selten. Der

Schutz des Waldes ist der schweizerischen Bevölkerung aber sehr wichtig. Je nach Gegebenheiten sind die Anforderungen und Ansätze zur rechtlichen Regelung unterschiedlich. Trotz der nicht alarmierenden Situation sollten wir den Wäldern als Hauptlebensraum für viele Pflanzen und Tiere sehr Sorge tragen und uns wie Gäste in den Wäldern verhalten, welche möglichst keine Spuren hinterlassen. So könnten wir mit den existierenden rechtlichen Instrumenten auskommen und an kritischen Stellen die erforderlichen Regelungen erlassen und kommunizieren.

Prof. Dr. Reto Rupf forscht und lehrt seit 20 Jahren zum Thema «Freizeit und Umwelt» am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.

Adrian Hochreutener forscht als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Besuchermonitoring und -management in der Forschungsgruppe Umweltplanung ZHAW.

Martin Wyttenbach leitet die Forschungsgruppe Umweltplanung an der ZHAW und beschäftigt sich intensiv mit den Themen Besuchermanagement und -monitoring.

Literatur

BAFU (Hrsg.) 2022. Der Wald aus Sicht der Schweizer Bevölkerung. Ergebnisse der dritten Bevölkerungsumfrage Waldmonitoring soziokulturell (WaMos 3). Bundesamt für Umwelt, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 2212: 60 S.

Graf R F, Signer C, Reifler-Bächtiger M, Wyttenbach M, Sigrist B, Rupf R 2018. Wildtier und Mensch im Naherholungsraum. Swiss Academies Factsheets 13 (2).

Lamprecht M, Bürgi R, Stamm H 2020. Sport Schweiz 2020: Sportaktivität und Sportinteresse der Schweizer Bevölkerung. Magglingen: Bundesamt für Sport BASPO.

Rupf R 2016. Planungsansätze im Outdoorsport –Wandern und Mountainbiking. Swiss Academies Factsheets 11 (6).

Bauen im und am Wald

Der Wald ist das letzte grossflächige Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen und soll deshalb möglichst frei bleiben von Bauten und Anlagen.

Grundsätzlich gilt daher im Wald und am Waldrand ein Bauverbot. Ausnahmen sind jedoch – unter gewissen Voraussetzungen – möglich.

Silke Altena

Eine Waldhütte, ein Bienenhaus, ein Waldkindergarten, ein Trinkwasserreservoir, eine Feuerstelle oder auch ein Carport – Beispiele für kleinere oder grössere Bauten und Anlagen im oder am Wald gibt es viele. Dabei gehören Bauten und Anlagen doch grundsätzlich in die Bauzone, oder?

Seit der Einführung des ersten Forstpolizeigesetzes im Jahr 1876 ist das Waldareal in der Schweiz streng geschützt. Während die bauliche Nutzung der meisten Gebiete über das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG) reguliert wird, ist das Waldareal gemäss Art. 18 Abs. 3 RPG durch die Forstgesetzgebung umschrieben und geschützt. Der Wald nimmt damit eine Sonderstellung innerhalb der schweizerischen Raumplanung ein.

Doch wie steht es nun mit der Bewilligungspraxis von Bauten und Anlagen im und am Wald?

Bauen im Wald

Bei Bauten im Wald handelt es sich immer um Bauten ausserhalb der Bauzone. Die forstrechtliche Beurteilung und ggf. Bewilligung erfolgt daher im Rahmen des kantonalen Baubewilligungsverfahrens. Entscheidend für die forstrechtliche Beurteilung ist dabei die Einordnung der Baute in eine der folgenden drei Kategorien:

Zonenkonforme, forstliche Bauten Als zonenkonform im Wald gelten forstliche Bauten und Anlagen sowie Bauten zum Schutz vor Naturgefahren. Die Erstellung zonenkonformer Vorhaben im Wald bedarf keiner waldrechtlichen Ausnahmebewilligung. Es ist jedoch im Rahmen des ordentli

chen Baubewilligungsverfahrens in jedem Fall die zuständige kantonale Forstbehörde anzuhören. Klassische zonenkonforme Bauprojekte im Wald sind:

– Forstwerkhöfe

– Waldstrassen

– Holzlagerplätze

– Gedeckte Energieholzlager

Massnahmen zum Schutz vor Naturgefahren stehen im Einklang mit der Schutzfunktion des Waldes und sind damit grundsätzlich zonenkonform. Entsprechende Projekte müssen für den geplanten Zweck angemessen dimensioniert, an einem sinnvollen Standort gelegen und für die regionale Bewirtschaftung des Waldes notwendig sein. Da der Wald von Bauten und Anlagen freigehalten werden soll, haben sich zonenkonforme Projekte auf das notwendige Ausmass und den benötigten Ausbaustandard zu beschränken. Die nachträgliche Zweckentfremdung für nicht forstliche Zwecke ist ausgeschlossen beziehungsweise bedarf einer neuen Bewilligung.

Die waldrechtliche Beurteilung zonenkonformer Bauten und Anlagen im Wald erfolgt direkt im Baubewilligungsverfahren.

Die durch forstliche Bauten und Anlagen beanspruchte Fläche bleibt rechtlich weiterhin Waldareal. Sie untersteht damit der Waldgesetzgebung.

Nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen

Für bestimmte nicht forstliche Vorhaben braucht es aufgrund ihrer Dimension oder Auswirkung keine Rodung. Solche nichtforstlichen Kleinbauten und

-anlagen dürfen das vorhandene Bestandesgefüge nicht wesentlich beeinträchtigen. Bei Wanderwegen und Bikepisten ist darauf zu achten, dass diese in den Bestand und die Topografie eingebunden werden.

Gemäss Art. 17 Kantonale Waldverordnung (KWaV, BR 920.110) gelten als nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen insbesondere:

– Anbauten

– Masten

– Feuerstellen

– Sport- und Lehrpfade

– Erdverlegte Leitungen

– Passhütten

– Bienenhäuser

– Wildbachsperren

– Geschiebesammler

Gemäss langjähriger kantonaler Rechtspraxis gelten für nichtforstliche Kleinbauten und -anlagen folgende Maximalgrössen:

– Fuss- und Wanderwege, Bikepisten: Planumbreite max. 2 m

– Leitungen: Bauflächenbreite max. 4 m

– Kleinbauten: max. 25 m² Grundfläche

– Geschiebesammler: max. 5000 m² Grundfläche

Die Ausnahmebewilligung kann direkt im ordentlichen Baubewilligungsverfahren gewährt werden.

Nichtforstliche Bauten, welche eine gewisse

Mindestgrösse überschreiten

Bauprojekte im Wald, welche nichtforstlichen Zwecken dienen und aufgrund ihres Ausmasses oder ihrer Auswirkungen auf den Wald nicht als

Holzlager, eine forstliche Baute.

(Bild: AWN, Silke Altena)

Bienenhaus, eine nichtforstliche Kleinbaute.

(Bild: AWN, Jürg Hassler)

Für nichtforstliche Bauten wie dieses Trinkwasserreservoir in Lohn ist eine Rodungsbewilligung erforderlich.

(Bild: AWN, Cristina Fisler)

nichtforstliche Kleinbauten oder -anlagen beurteilt werden können, erfordern eine Rodungsbewilligung.

Sollen nichtforstliche Vorhaben im Waldareal realisiert werden, müssen diese standortgebunden sein.

Es ist also nachzuweisen, dass das Vorhaben auf den geplanten Standort im Wald angewiesen ist und an keinem anderen Standort ausserhalb des Waldes realisiert werden kann.

Weiterhin müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Rodungsbewilligung erteilt werden kann:

– Es bestehen wichtige Gründe, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen.

– Die Baute oder Anlage erfüllt die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich.

– Die Baute oder Anlage führt zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt.

– Dem Natur- und Landschaftsschutz wird Rechnung getragen.

Das Rodungsverfahren ist an das Baubewilligungsverfahren gebunden und wird mit diesem koordiniert.

Bauen am Wald

Ein ausreichender Waldabstand liegt im Interesse aller. Abstandsvorschriften sollen eine zweckmässige Bewirtschaftung und Erschliessung des Waldes ermöglichen, den Wald vor Feuer schützen, sowie dem hohen ökologischen Wert des Waldrandes Rechnung tragen. Nicht zuletzt dienen sie auch dem Schutz von Bauten und Anlagen vor umstürzenden Bäumen, Schatten, Feuchtigkeit, Vermoosung sowie Nadel- und Laubfall. Ein ausreichender Waldabstand schützt somit den Wald und die an ihn angrenzenden Gebäude. Gestützt auf das Bundesgesetz über den Wald (Art. 17, WaG) legen die Kantone angemessene Mindestabstände für Bauten und Anlagen gegenüber dem Waldrand fest. Dabei variieren die gesetzlichen Minimalabstände zwischen den Kantonen erheblich. Im Kanton Schwyz beispielsweise beträgt der Mindestabstand 15 Meter, im Kanton Aargau 18 Meter und im Kanton Bern 30 Meter. Demgegenüber ist der Mindestabstand im Kanton Graubünden mit 10 Meter gegenüber Hochwald und 5 Meter gegenüber Niederwald vergleichsweise gering.

Waldabstand.

Gemessen wird der Waldabstand ab der Waldgrenze. Diese wiederum befindet sich per Definition 2 Meter ab der Mitte des äussersten Stammes eines geschlossenen Waldbestandes.

Ausnahmen vom gesetzlichen Mindestwaldabstand

Keine Regel ohne Ausnahmen. In begründeten Ausnahmefällen können Waldabstandsunterschreitungen bewilligt werden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn die Einhaltung des gesetzlichen Mindestwaldabstandes dazu führen würde, dass eine Bauparzelle praktisch unbebaubar würde. Oder wenn dadurch Baulücken in bestehenden, den 10-metrigen Mindestwaldabstand unterschreitenden Häuserzeilen geschlossen werden können. Voraussetzung für entsprechende Ausnahmen ist jedoch, dass vorgängig entsprechende Baulinien in der kommu-

(Grafik: AWN)

nalen Nutzungsplanung, das heisst im Zonenplan oder im Generellen Gestaltungsplan, festgelegt wurden. Ausnahmen sind zudem für bestimmte Arten von Bauten und Anlagen, wie beispielsweise für unterirdische Bauten und Anlagen, für Kleinbauten, Hochspannungsmasten und dergleichen, möglich. Grundvoraussetzung für eine Bewilligung zur Unterschreitung des gesetzlichen Mindestwaldabstandes ist eine gewisse Notwendigkeit zur Errichtung der Baute resp. Anlage im Abstandsbereich. Diese sogenannte Standortgebundenheit ist entsprechend nachzuweisen.

Bestehende Bauten im Waldabstandsbereich Um Gebäudeerweiterungen oder den Wiederaufbau nach Abbruch oder Zerstörung im Waldabstandsbereich nicht zu verunmöglichen, können bestehende Bauten und Anlagen im Waldabstands-

bereich erhöht, erweitert, mit Anbauten versehen und nach Zerstörung oder Abbruch an Ort und Stelle wiederaufgebaut werden, sofern der Waldabstand dadurch nicht verringert wird und dies nach Massgabe des Bau- und Planungsrechts zulässig ist. Unabhängig von der Waldabstandsproblematik gilt für bestehende Gebäude im Waldareal und am Waldrand ein 2-Meter-Streifen um das Gebäude als Nichtwald.

Zuständigkeiten und Verfahren

Zuständige Behörde für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen betreffend den Mindestwaldabstand ist die Leitbehörde des entsprechenden Baubewilligungsverfahrens. Diese entscheidet, nach Anhörung des Amtes für Wald und Naturgefahren,

ob das Bauvorhaben einer Ausnahmebewilligung nach Art. 30 Abs. 3 KWaG zugänglich ist. Innerhalb der Bauzone erfolgt dies im Rahmen der kommunalen Baubewilligung durch die zuständige Gemeinde, ausserhalb der Bauzone im BAB-Verfahren durch das kantonale Amt für Raumentwicklung.

Die Aufsicht über die Einhaltung des kantonalen Mindestwaldabstandes bzw. von festgelegten Waldabstandslinien und erteilten Ausnahmebewilligungen obliegt der Gemeinde als zuständiger Baubehörde.

Silke Altena leitet seit 2021 den Bereich Walderhaltung des Amtes für Wald und Naturgefahren Graubünden. Sie ist zuständig für Fragen im Zusammenhang mit Waldrecht und Waldaufsicht.

Bestehende Bauten innerhalb des Waldabstandes haben Bestandesschutz.

(Bild: AWN)

Sicherheits- und Haftungsfragen im und am Wald

2020 hat die Kantonsoberförsterkonferenz KOK eine Übersicht zu Sicherheits- und Haftungsfragen im und am Wald verabschiedet, welcher die KOK AG Waldrecht erarbeitet hatte. Alle möglichen Fälle im Wald werden darin nach den Kriterien «Sicherheit-/Risikobeurteilung», «Sorgfaltspflicht/ Kontrolle», «Kostentragung» sowie «Haftungsfragen» beurteilt und eingeordnet.

Thomas Abt

Verschuldenshaftung

In der Waldgesetzgebung finden sich keine Haftungsbestimmungen. Grundsätzlich hat derjenige den Schaden zu tragen, der ihn erleidet, es sei denn, er könne den Schaden an einen Dritten überwälzen. Dabei gilt der sogenannte Gefahrensatz: Wer einen gefährlichen Zustand schafft oder unterhält, hat die nötigen Schutzmassnahmen zu ergreifen, um eine Schädigung Dritter zu vermeiden. Dabei kommt die Verschuldenshaftung nach Art. 41 des Obligationenrechts (OR) zur Anwendung. Art. 41 Abs. 1 OR lautet: «Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatz verpflichtet.»

Drei für den Wald relevante Kausalhaftungsarten

Im Wald sind drei Kausalhaftungsarten denkbar. Bei der Grundeigentümerhaftung nach Art. 697 des Zivilgesetzbuches (ZGB) wird ein Grundeigentümer haftpflichtig, wenn er sein Eigentumsrecht überschreitet. Den Begriff der Überschreitung des Eigentumsrechts i.S.v. Art. 679 ZGB hat das Bundesgericht bereits definiert (BGE 93 II 230; Zusammenfassung der Rechtsprechung in BGE 143 III 242, E. 3). Eine solche Überschreitung liegt nicht bereits vor, wenn ein für die Nachbarn gefährlicher Zustand des Grundstücks ausschliesslich infolge von natürlichen Phänomenen eingetreten ist. Erst wenn ein gefährlicher Zustand infolge der gegenwärtigen oder früheren Bewirtschaftung oder Benützung des Grundstücks besteht, kann geprüft werden, ob eine

Eigentumsüberschreitung nach Art. 679 ZGB gegeben ist.

Der Geschäftsherr haftet nach Art. 55 OR für den Schaden, den seine Arbeitnehmenden oder andere Hilfspersonen in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen verursacht haben, wenn er nicht nachweist, dass er alle nach den Umständen gebotene Sorgfalt angewendet hat, um einen Schaden dieser Art zu verhüten, oder dass der Schaden auch bei Anwendung dieser Sorgfalt eingetreten wäre. Das heisst insbesondere, bei Forstarbeiten ist der Sorgfalt bei der Auswahl, Instruktion und Beaufsichtigung der Arbeitnehmenden und Hilfspersonen grösste Beachtung zu schenken. Weiter kommt bei allen Bauten und Anlagen im Wald die Werkeigentümerhaftung nach Art. 58 Abs. 1 OR zum Zuge: «Der Eigentümer eines Gebäudes oder eines andern Werkes hat den Schaden zu ersetzen, den diese infolge von fehlerhafter Anlage oder Herstellung oder von mangelhafter Unterhaltung verursachen.» Dabei geht der Verantwortungsbereich des Werkeigentümers über das eigentliche Werk hinaus und erstreckt sich auch auf die umliegenden Waldbäume (siehe Rechtgutachten Dr. Michael Bütler «Haftung bei waldtypischen Gefahren – Rechtsprechungsübersicht und Rechtslage» vom 9. August 2014, Kommentar der KWL zum Bundesgerichtsurteil vom 22. Juli 2019 i.S. Feuerwehreinsatzkosten (2C_560/2019) vom 9. September 2019 sowie Rechtsgutachten von Prof. Dr. Manuel Jaun «Sicherheits- und Haftungsfragen im Wald mit Blick auf grossflächige Waldschäden» vom 16. August 2022).

Freies Waldbetretungsrecht unter Beachtung der waldtypischen Gefahren und der fehlenden Bewirtschaftungspflicht

Im Wald gilt das freie Betretungsrecht nach Art. 699 ZGB. Dabei sind die waldtypischen Gefahren zu berücksichtigen und als drittes Element kommt die fehlende Bewirtschaftungspflicht im Schweizer Wald hinzu. Die Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer haben aus haftungsrechtlicher Sicht keine Garantenstellung, was die Unterlassung der Waldbewirtschaftung betrifft. Die gesetzliche Bewirtschaftungspflicht, oder eben die Garantenstellung bei Unterlassung dieser Pflicht, ist nur im Schutzwald oder beim Auftreten von erheblichen Waldschäden möglich, wo der Kanton entsprechende Bewirtschaftungsmassnahmen nach Gesetz angeordnet hat. Die generelle Bewirtschaftungspflicht im gesamten Schweizer Wald wurde zwar immer wieder diskutiert, mit Verweis auf drohende Haftungsprobleme aber nie eingeführt.

Kriterien der Übersicht «Sicherheits- und Haftungsfragen im und am Wald»

Die Übersicht ist auf der Website der KWL (https:// www.kwl-cfp.ch/kok/waldrecht) abrufbar. Es ist eine Matrix, in welcher verschiedene Fälle, die im Wald vorkommen können, aufgrund von vier Kriterien beurteilt und eingeordnet werden.

Sicherheits- und Risikobeurteilung

Die Sicherheits- und Risikobeurteilung erfolgt analog zu den Naturgefahren mit dem risikobasierten Ansatz und den Fragen: Was darf nicht passieren? Was ist zu tolerieren?

Im Waldbestand sind herabfallende Äste, einzelne dürre, abgestorbene oder geschädigte Bäume als waldtypische Gefahren im Rahmen des Betretungsrechtes zu tolerieren. Einzig bei Alt-/Totholzinseln und Habitatbäumen besteht die Empfehlung, diese abseits von Werken auszuscheiden bzw. vertraglich zu sichern. Ebenfalls sollen bestehende Werke in einem Naturwaldreservat nicht gefährdet werden.

Bei den Verkehrsträgern hat die Risikobeurteilung abgestuft nach der Fahrgeschwindigkeit, der Verkehrsfrequenz und der Lage des angrenzenden Waldes zu erfolgen.

Bei Holzereiarbeiten soll die Gefährdung von Menschenleben und Sachwerten unterbleiben. Im Bergwald sind dabei den Querbäumen, dem Moderholz und geworfenen Wurzeltellern grössere Beachtung zu schenken. Diese müssen so verankert werden, dass sie später nicht abrutschen können.

Schliesslich besteht auch beim Biken im Wald bei der Risikobeurteilung ein risikobasierter Ansatz. Während beim Biken auf Waldstrassen die waldtypischen Gefahren und der bestimmungsgemässe Gebrauch der Waldstrasse ausschlaggebend sind, kann sich eine Bikerin, die ein Downhill Trail einer Bergbahn befährt, eher darauf verlassen, dass die Piste von der Betreiberin regelmässig auf Hindernisse kontrolliert wird.

Sorgfaltspflicht und Kontrollen

Wie bereits erwähnt, haben Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer im Waldbestand keine Sorgfaltspflicht. Damit entfallen auch die damit zusammenhängenden Kontrollen. Bei Naturwaldreservaten oder Streu- und Flächenschäden in der Agglomeration oder in stark frequentierten Tourismusgebieten kann ein allgemeiner Gefährdungshinweis für Klarheit sorgen.

Bei Werken im Wald ist eine terrestrische Kontrolle der umliegenden Bäume ein- bis zweimal im Jahr zu empfehlen. Gemäss der Rechtsprechung ist bei der Art und der Häufigkeit der Kontrollen die Verhältnismässigkeit und die Zumutbarkeit zu beachten. Es ist beispielsweise einer Waldeigentümerin nicht zuzumuten, monatlich jeden Waldbaum im Umkreis einer Anlage oder Baute im Wald auf einen möglichen Schaden hin zu kontrollieren. Zudem müssen hier terrestrische Kontrollen genügen. Ist der Werkund die Waldeigentümerin nicht identisch, ist die Kontrolltätigkeit und die Kostentragung vertraglich zu regeln. Schliesslich sind sämtliche Kontrollen gut zu dokumentieren.

Bei grösseren Holzschlägen soll eine umfassende Schlagorganisation inklusive Notfallplanung, Absperrungen und Öffentlichkeitsarbeit Eigen- und Drittschäden ausschliessen.

(Bild: Susi Schildknecht)

Bei den Verkehrsträgern im Wald sind wegen der abgestuften Risikobeurteilung auch die Periodizität der Kontrollen sowie die Zuständigkeiten risikobasiert zu beurteilen. Während auf Kantonsstrassen der Kanton für laufende Kontrollen zuständig ist, kann es die Waldstrasseneigentümerin bei einer jährlichen Kontrolle und bei Kontrollen nach Ereignissen (Sturm, Nassschnee, Gewitter usw.) belassen. Handlungsbedarf besteht nur bei offensichtlich geschädigten und gefährlichen Einzelbäumen.

Die Holzerei gilt nach wie vor als eine der gefährlichsten Arbeitsgattungen. Deshalb ist hier bei der Sorgfaltspflicht ein hoher Massstab anzulegen. Für jeden Holzschlag sind die Arbeitskräfte entsprechend ihrem Ausbildungsstand und ihrer Erfahrung auszuwählen und einzusetzen. Ebenfalls gehört eine umfassende Schlagorganisation inklusive Notfallplanung, Absperrungen und einer Öffentlichkeitsarbeit bei grösseren Holzschlägen dazu, um auch Drittschäden auszuschliessen. Schliesslich ist eine umfassende und korrekte Instruktion aller am Holzschlag Beteiligten vor Arbeitsbeginn unerlässlich.

Schlussbemerkungen

Der Übersicht zu Sicherheits- und Haftungsfragen im und am Wald gingen zahlreiche teilweise emotionale Diskussionen in der Waldbranche voraus. Im Wissen, dass ein von der KOK veröffentlichtes Papier auch von Gerichten und Anwältinnen Beachtung finden könnte, wurde es sehr offen formuliert. Es soll eine Übersicht für Waldeigentümerinnen und Waldeigentümer, die Forstbetriebe und die sie beratenden kantonalen Forstdienste sein. Wichtig sind in diesem Zusammenhang die Grundprinzipien wie beispielsweise die vertragliche Abmachung, wer für die Kontrollen zuständig ist. Ebenfalls sollen die Kontrollen und der laufende Unterhalt von Werken gut dokumentiert werden. Wenn ein Schaden im Wald passiert, ist es schlimm genug. Es ist dann aber vorteilhaft, wenn man sich dank entsprechender Dokumentation oder dem Nachweis der korrekten Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht von Haftungsansprüchen Dritter befreien kann.

Thomas Abt, Forstingenieur ETH und Jurist, ist seit 2016 Generalsekretär der KWL. Davor war er 21 Jahre im Luzerner Forstdienst tätig.

Waldhütten im Dienst der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit

Das Konzept «Schulzimmer im Wald» entspricht einem grossen Bedürfnis der Öffentlichkeit. Waldhütten mit bildendem Charakter erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Dies belegt die rege Nutzung bereits bestehender Bauten. Vor diesem Hintergrund wurden in den letzten 25 Jahren Gebäude oder Anlagen im Wald errichtet, welche als Schulzimmer, Kindergarten, Spielplatz, Seminarort oder auch als Veranstaltungsort genutzt werden. Zumeist erleben die Besucher dabei den Wald als Erholungs- und Lernstätte oder einfach als Naturraum, wo Kräfte getankt werden und das Verständnis für den Naturraum Wald wächst. Unter gewissen Voraussetzungen kann das Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden entsprechende Bauten mit bildendem Charakter im Wald mit einem einmaligen, projektbezogenen Beitrag finanziell unterstützen.

Silke Altena

Die Bärenhütte in Chur von 1997. (Bild: AWN, Silke Altena)

Die Bärenhütte in Chur (1997), die Blockhütte Bot Mulins in Bonaduz (2002), die Waldhütte Tegia da Vaut in Domat/Ems (2013), die Waldhütte Academia Vivian in Disentis (2014), die Waldhütte Tegia d’uaul Salums sura in Laax (2017) oder auch die Waldhütte Crappasusta in Thusis (2023) – um nur einige Beispiele für beliebte und rege genutzte Waldhütten in Graubünden zu nennen. So unterschiedlich diese Bauten in Grösse und Erscheinungsbild auch teilweise sind, so eint sie doch ihre Funktion als Aus- und Weiterbildungsstätte für Waldberufe, Schulen, Kindergärten, Vereine, Organisationen und weitere am Wald interessierte Personen. Im Vordergrund steht dabei eine Sensibilisierung der Benutzerinnen und Benutzer der Waldhütte für die Themen Wald, Natur und Landschaft.

Eine Nutzung als Festhütte ist nicht ausgeschlossen, steht jedoch nicht im Vordergrund. Doch warum darf eine Waldhütte im Wald überhaupt errichtet werden? Gelten hier nicht die gleichen Bedingungen wie für jede andere Baute im Wald? Braucht es keine Rodungsbewilligung? Die Antworten auf diese Fragen finden sich in der Waldgesetzgebung: Gemäss Art. 12 der kantonalen Waldverordnung werden Waldhütten mit primärer Funktion als Anlagen für die Waldschulung und Waldökologie den forstlichen Bauten zugeordnet.

Und diese bedürfen keiner Rodungsbewilligung. Allerdings müssen gewisse Voraussetzungen erfüllt sein, damit eine Waldhütte als forstliche Baute im Sinne des Gesetzes gilt.

Bewilligungsvoraussetzungen

a) Ausgewiesener Bedarf

Der Bedarf an einer geplanten Waldhütte ist durch den Vorhabensträger nachzuweisen. In diesem Zusammenhang ist eine Darstellung der Einbettung des Objektes im lokalen und regionalen Kontext wertvoll.

b) Standortgebundenheit

Für die Standortgebundenheit sind einzig objektive Gründe ausschlaggebend. So vermögen beispielsweise eine Parzelle im Eigentum des Vorhabensträgers, rein finanzielle Überlegungen wie günstigere Baukosten, die Amortisation von Investitionen oder gar die Bequemlichkeit eines Standortes keine Standortgebundenheit zu begründen.

Da der Wald im Sinne des Raumplanungsgesetzes Nichtbaugebiet ist, muss zusätzlich immer geprüft werden, ob das Vorhaben nicht ebenso gut in der Bauzone errichtet werden könnte bzw. ob die Errichtung im Wald gegenüber der Errichtung in der Bauzone (betrieblich oder finanziell) erheblich vorteilhafter erscheint.

Die Standortfrage bei einer geplanten Waldhütte ist im Einzelfall in der Regel auf Grundlage einer Standortevaluation zu klären.

Im Rahmen der Standortwahl sind folgende Punkte vorgängig abzuklären und aufzuzeigen:

– Gefahrensituation (Lawinen, Steinschlag, Rutschung, Überschwemmung u. a.) und Gefahrenzone,

– Schutzzonen (Naturschutz, Raumplanung, Jagd),

– Erreichbarkeit (z.B. Distanz von Schule oder Kindergarten),

– Bestehende Infrastrukturen (Zufahrt, Parkplätze, Wasser, Abwasser, Strom, Mobilfunkempfang etc.)

– Naturnähe.

(Bild: AWN, Silke Altena)

c) Dimensionierung

Die Dimensionierung von forstlichen Bauten und Anlagen muss den regionalen Verhältnissen (insbesondere vor dem Hintergrund der Einsehbarkeit) sowie dem Verwendungszweck angepasst sein. Es wird davon ausgegangen, dass eine zeitgemässe Ausund Weiterbildungsstätte im Sinne der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit eines Raumangebotes bedarf, welches inklusiver erforderlicher sanitärer Anlagen, einer kleinen Küche sowie eines Technikraumes eine Gesamtfläche von 150 m² nicht überschreitet.

Gerade wenn die Besucherinnen und Besucher in der Waldhütte für die Themen Wald, Natur, Landschaft, Nachhaltigkeit etc. sensibilisiert werden sollen, sollte der entsprechende Bau inmitten des Waldes bzw. der Natur in Einklang mit einem sorgsamen und schonenden Umgang mit ebendiesen Ressourcen der Natur stehen. Eine übermässige Beanspruchung der Ressourcen durch Überdimensionierung ist zu vermeiden.

d) Keine überwiegenden öffentlichen Interessen Einer Waldhütte dürfen keine höhergewichteten Interessen entgegenstehen. Daher ist in jedem Fall eine umfassende Interessenabwägung erforderlich. Fällt diese Abwägung zuungunsten der geplanten Baute aus, so kann diese, trotz gegebener Standortgebundenheit, nicht realisiert werden. In die Interessenabwägung sind sämtliche anfallenden Interessen, die betroffen sein könnten, mit einzubeziehen. Nachfolgend einige Beispiele für überwiegende entgegenstehende Interessen, die in der Interessenabwägung zu berücksichtigen sind:

– Schutz vor Naturgefahren, besonders die Beachtung von Gefahrenzonen jeglicher Stufe (im Wesentlichen: Gefahrenzone 1 und 2);

– Grundwasserschutz und Schutz der Oberflächengewässer (Gewässerraum, Grundwasserund Quellschutzzonen, detaillierte Grundwasserschutzzonen S1 bis S3 etc.);

– Schonung von Lebensräumen, Natur und Landschaft (national oder regional bedeutende Objek-

te wie Moore, Auen, Trockenwiesen und -weiden, BLN- und ISOS-Gebiete resp. in der Nutzungsplanung enthaltene Schutzzonen wie Landschaftsschutzzone, Naturschutzzone, Wildschutz- und -ruhezonen etc.);

– Schutz vor Lärm, Geruchsimmissionen und elektromagnetischer Strahlung; oder

– Erhaltung von Waldfunktionen.

e) Verwendungszweck

Eine Waldhütte mit bildendem Charakter soll primär der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit (Waldpädagogik) dienen. In dieser Funktion soll sie als Aus- und Weiterbildungsstätte für Waldberufe, Schulen, Kindergärten, Vereine, Organisationen und weitere am Wald interessierte Personen fungieren. Im Vordergrund steht eine Sensibilisierung der Benutzerinnen und Benutzer der Waldhütte für die Themen Wald, Natur und Landschaft. Vor diesem Hintergrund ist die Nutzung durch Firmen und Private für Tagungen und Anlässe nicht prinzipiell ausgeschlossen, hat aber hinter dem primären Verwendungszweck zurückzustehen.

Die Nutzung einer entsprechenden Waldhütte für kommerzielle Anlässe ist nicht zulässig.

Die Nutzung der Waldhütte ist in einem verbindlichen Nutzungskonzept zu beschreiben. Dieses trifft Aussagen zum Bedarf, Verwendungszweck, zur Zielgruppe, zur Anzahl Nutzniesser etc.. Ein Benützungsreglement regelt die Nutzung im Detail (z. B. Zufahrt, Parkierung, Übergabe, Gebühren).

Rechtlicher Hintergrund

Gemäss Art. 12 der kantonalen Waldverordnung (KWaV) werden Waldhütten als Anlagen für die Waldschulung und Waldökologie den forstlichen Bauten zugeordnet.

Forstliche Bauten und Anlagen gemäss Art. 13a der Waldverordnung (WaV) bedürfen einer behördlichen Bewilligung nach Art. 22 des Raumplanungsgesetzes (RPG). Voraussetzungen für eine entsprechende Bewilligung sind ein ausgewiesener Bedarf,

Bot Mulins in Bonaduz, 2022.

(Bilder: Gemeinde Bonaduz)

Waldhütte Academia Vivian in Disentis, 2014. (Bilder: Ralf Feiner)

eine Standortgebundenheit, eine den regionalen Verhältnissen angepasste Dimensionierung und dass dem Vorhaben keine überwiegenden öffentlichen Interessen entgegenstehen. Im Allgemeinen fallen Anlagen wie Forstwerkhöfe, Holzlager oder Waldstrassen unter die forstlichen Bauten und Anlagen.

Es steht den Kantonen frei, die bundesgesetzlichen Vorgaben zu präzisieren oder zu verschärfen bzw. weitere Bestimmungen (z. B. explizite Anlagetypen) für forstliche Bauten und Anlagen zu erlassen. Der Kanton Graubünden regelt die forstlichen Bauten und Anlagen in seinem kantonalen Waldgesetz (KWaG) unter Art. 15 und Art. 25 sowie in den zugehörigen Ausführungen in Art. 12 der kantonalen Waldverordnung (KWaV).

Forstliche Bauten und Anlagen erfordern gemäss Art. 15 Abs. 1 KWaG ein Projektgenehmigungsverfahren. Zuständig für die Genehmigung ist die Regierung, die im gleichen Verfahren auch den Entscheid über einen allfälligen Kantonsbeitrag fällt.

Die Projektgenehmigung hat für die vom Verfahren erfassten Bauten und Anlagen die Wirkung einer Nutzungsplanung und Baubewilligung (Art. 15 Abs. 2 KWaG).

Gemäss Art. 4 WaV gilt die Beanspruchung von Waldboden für forstliche Bauten und Anlagen nicht als Rodung. Eine Rodungsbewilligung ist demnach nicht erforderlich.

Die durch forstliche Bauten und Anlagen beanspruchte Fläche bleibt rechtlich weiterhin Waldareal. Sie untersteht damit der Waldgesetzgebung.

Verfahren

Forstliche Bauten und Anlagen erfordern gemäss Art. 15 Abs. 1 Kantonales Waldgesetz (KWaG) ein Projektgenehmigungsverfahren. Zuständig für die Genehmigung ist die Regierung.

Das Projektgenehmigungsverfahren ersetzt das Baubewilligungsverfahren.

Im Zuge des Projektgenehmigungsverfahrens werden die vom Vorhaben betroffenen Amtsstellen (z. B.

Amt für Natur und Umwelt, Amt für Jagd und Fischerei, Denkmalpflege) vor Durchführung der öffentlichen Auflage durch das Amt für Wald und Naturgefahren angehört. Allfällige Konflikte mit betroffenen Schutzgütern können somit im Vorfeld erkannt und, ggf. durch Anpassung des Vorhabens oder durch entsprechende Auflagen, bereinigt werden. Zudem kann dadurch eine möglichst zum Standort passende Bauweise gewahrt werden.

Zuständig für die Durchführung des Projektgenehmigungsverfahrens ist das Amt für Wald und Naturgefahren, Bereich Walderhaltung.

Die Genehmigung erfolgt schliesslich in Form eines Regierungsbeschlusses. Die Projektgenehmigung hat für das jeweilige Vorhaben die Wirkung einer Nutzungsplanung und Baubewilligung.

Finanzierung

Das Amt für Wald und Naturgefahren Graubünden kann Bauten bzw. Anlagen mit bildendem Charakter im Wald auf Anfrage von Bauherrschaften mit einem einmaligen, projektbezogenen Beitrag in Höhe von max. 30 000 Franken (unabhängig von der Höhe der Bausumme) unterstützen. Voraussetzung hierfür ist, dass die betreffende Baute/Anlage die bundesrechtlichen Voraussetzungen erfüllt und zudem der forstlichen Öffentlichkeitsarbeit dient.

Silke Altena leitet seit 2021 den Bereich Walderhaltung des Amtes für Wald und Naturgefahren Graubünden. Sie ist zuständig für Fragen im Zusammenhang mit Waldrecht und Waldaufsicht.

Wald – geliebt über den Tod hinaus

Der Wunsch der Menschen nach Individualität und Selbstbestimmung hat in den letzten Jahren enorm zugenommen. Der Wald spielt dabei eine grosse Rolle, die meisten Menschen lieben ihn seit der Kindheit und in allen Facetten. Kein Wunder also, ist der Wald auch ein Thema im Zusammenhang mit Tod und der letzten Ruhestätte.

Veränderte Bedürfnisse

Das Zugehörigkeitsbedürfnis zu unseren Landeskirchen hat abgenommen. Direkte Nachkommen, welche die klassische Grabpflege ausführen könnten, leben selten noch im gleichen Dorf. Der Wunsch weg von Reihengräbern und kalten Urnennischen,

hin zu naturnäheren Formen einer Bestattung, aber auch finanzielle Überlegungen haben zu individuelleren Arten der letzten Ruhestätte geführt. Die Schweiz kennt, im Gegensatz zu den umliegenden Ländern, keinen «Friedhofs-Zwang». So haben schon in den späten 80er-, frühen 90er-Jahren freie

Andreas Weber

Der Waldfriedhof Waldfrieden in Bonaduz ist eine würdige letzte Ruhestätte. (Bild: Andreas Weber)

Bestattungen bei markanten Bäumen, an Seen, Flüssen, Bergen, auf dem eigenen Grundstück am Wohnort oder beim Maiensäss stattgefunden. Auch bei uns im Wald haben wir diverse versteckte, individuelle Grabstätten gefunden. Solange durch eine unsachgemässe Bepflanzung oder ungeeignete Grabbeigaben (Plastiksachen, Versamen von Gartenblumen oder gar Neophyten) keine Gefährdung für den Wald entsteht, wird dies meistens geduldet. Unangenehmer werden unbekannte Bestattungen, wenn sich nach Holzschlägen plötzlich Angehörige beschweren, dass «Ättis Baum» fehle oder wenn unbekannte Grabplätze beispielsweise durch einen Waldstrassenbau «verloren» gehen.

Von heimlichen Bestattungen zu einem offiziellen Angebot