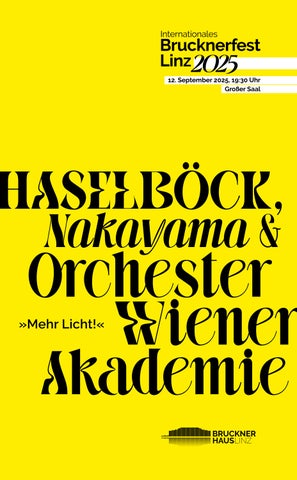

12. September 2025, 19:30 Uhr

Großer Saal

12. September 2025, 19:30 Uhr

Großer Saal

Das Programm auf einen Blick

»Mehr Licht!« – das waren angeblich die letzten Worte des Dichters Johann Wolfgang von Goethe, auf dessen zweiteiliger Tragödie Faust Franz Liszts 1857 anlässlich der Aufstellung des Goethe-SchillerDenkmals in Weimar uraufgeführte Faust-Symphonie basiert. Die drei Charakterbilder der Komposition für Orchester, Tenor und Männerchor sind dabei jeweils einer der drei Hauptfiguren des Dramas gewidmet: Faust, Gretchen und Mephistopheles.

Als Prolog zu diesem Werk erklingt die Uraufführung einer Auftragskomposition von Judit Varga. Zur hochkarätigen Besetzung des Abends gehören nicht nur Tenor Sebastian Kohlhepp, das Orchester Wiener Akademie und der Chorus Viennensis unter der Leitung des Liszt-Experten Martin Haselböck, sondern auch eine ganz besondere Solistin: Die japanische Malerin und Performancekünstlerin Akiko Nakayama >übersetzt< mit ihrer Technik des Alive Paintings den Orchesterklang live auf die große Leinwand und lässt so ein multimediales Gesamtkunstwerk zwischen Musik und Malerei entstehen.

Akiko Nakayama Alive Painting

Sebastian Kohlhepp Tenor

Zita Nauratyill Orgel

Chorus Viennensis

Orchester Wiener Akademie

Martin Haselböck Dirigent

Judit Varga * 1979

Before Dawn für Männerchor, Orgel und Licht ad libitum // 2025 [Uraufführung] Auftragswerk des Brucknerhauses Linz

Franz Liszt 1811–1886

Eine Faust-Symphonie in drei Charakterbildern (nach Goethe) für Orchester, Tenor und Männerchor S. 108 // 1854, 1857–61, 1880

I Faust. Lento assai – Allegro impetuoso –Allegro agitato ed appassionato assai

II Gretchen. Andante soave

III Mephistopheles. Allegro vivace, ironico – Andante mistico

Konzertende: ca. 21:00 Uhr

Judit Varga // Before Dawn für Männerchor, Orgel und Licht ad libitum

In Before Dawn vertone ich die ersten Strophen von Hermann von Gilms Gedicht Die Nacht – Verse, die berührend von Verzweiflung, Angst und der Dunkelheit der Nacht erzählen. Die letzte Strophe, in der Hoffnung, Zuneigung und eine mögliche Auflösung aufscheinen, habe ich ganz bewusst ausgelassen. Denn der Moment der Erlösung – der Katharsis – lässt heute Abend noch auf sich warten.

Er ereignet sich erst am Ende des Konzerts, im abschließenden Satz von Franz Liszts Faust-Symphonie. Dort ergänzt ein

Männerchor mit Orgel das romantische Orchester – genau jene Besetzung, die auch Before Dawn zu Beginn des Abends interpretiert. Der Chor und die Orgel bilden somit einen klanglichen Rahmen: zu Beginn suchend und tastend, am Ende transformierend und strahlend.

Before Dawn ist keine klassische Chorvertonung, sondern ein Klanggeflecht – eine Stimmungswolke aus der Tiefe der Nacht. Die Musik bewegt sich zwischen aufgewühlter Fragmentierung und tröstender Harmonie, zwischen flüchtigen Strukturen und dichten Klangräumen. Der Einsatz von Licht (ad libitum) verstärkt das Spiel zwischen Sichtbarem und Verborgenem, zwischen innerem und äußerem Raum.

Judit Varga

Partitur von Before Dawn

Franz Liszt ließ sich zeit seines Lebens gezielt von anderen Kunstformen inspirieren. Künstlerischer Fortschritt lag für ihn in der intertextuellen Verschmelzung von Musik, Literatur und bildender Kunst. Damit war die Idee eines Gesamtkunstwerks bereits in seinem ästhetischen Denken präsent, bevor der Begriff erstmalig 1849 in Richard Wagners Schrift Die Kunst und die Revolution auftauchte. Liszt nahm daher als einer der ersten Komponisten im 19. Jahrhundert Gemälde zum Ausgangspunkt seiner Kompositionen. Das früheste Beispiel dafür ist sein 1838/39 entstandenes Klavierstück Lo Sposalizio nach Raffaels gleichnamigem Gemälde. Die Bilder, auf die sich Liszt in seinen Werken bezieht, schildern in den meisten Fällen eine konkrete Situation, die sich als ›erzählbarer Text‹ auf die Musik übertragen lässt. Nichtsdestotrotz ging Liszts künstlerischer Anspruch darüber hinaus, lediglich eine Szenerie (wie zum Beispiel eine Hirtenszene) durch Musik zu vermitteln oder im Umkehrschluss Musik mit Bildern zu illustrieren. Stattdessen sollte in seinen Werken ein intertextueller Prozess in Gang gesetzt werden, in dem bildende Kunst, Literatur und Musik miteinander verschmelzen.

Liszt versuchte später, diese ästhetische Idee zu verwirklichen, indem er eine Aufführung seiner Dante-Symphonie (eine symphonische Dichtung nach Dantes Göttlicher Komödie) mit Dioramen kombinierte –wenn man so will, ein früher Vorläufer des Kinos. Bei einer Aufführung der Symphonie im Jahr 1865 wurde gleichzeitig ein Zyklus von 27 Gemälden von Bonaventura Genelli ausgestellt, der ebenfalls auf der Göttlichen Komödie basier te.

Diorama Schaukasten, in dem eine dreidimensionale Szene dargestellt wird

Auch in Liszts Faust-Symphonie spiegelt sich das Ideal einer

Verschmelzung der Künste wider. Das Werk beruht zwar auf Goethes Tragödie, wurde aber vermutlich gleichzeitig von Por träts von Faust, Mephisto und Gretchen inspiriert, die der Künstler Ary Scheffer in den 1840erJahren angefertigt hatte. Obwohl der Ausgangspunkt der FaustSymphonie eine dramatische Handlung ist, bewahrt Liszts Musik in den drei Charakterbildern ihr abstraktes Interpretationspotenzial. Das Werk ist in diesem Sinne nicht ›entschlüsselbar‹ – kennt man die Bezüge zu Faust nicht, hört man sie auch nicht in der Musik. Zugleich bleibt ohne den programmatischen Kontext der Symphonie eine zentrale Dimension des Kunstwerks verborgen. Hierin liegt das Potenzial von Akiko Nakayamas Technik des Alive Paintings, das einen Dialog zwischen Musik und bildender Kunst visualisiert und so in Echtzeit eine weitere Bedeutungsebene des Werkes entstehen lässt.

Franz Liszt // Faust-Symphonie

Ende der 1840erJahre befand sich Franz Liszt im Zenit seiner Vir tuosenkarriere: Der gefeierte Pianist hatte sich in den Jahrzehnten zuvor nicht nur als Klavierlöwe einen Namen gemacht, sondern auch als weltgewandter Kosmopolit, der in europäischen Metropolen wie Paris, London, Wien und Berlin ein und aus ging. Nach vielen erfolgreichen Jahren auf europäischem Parkett verschlug es den Weltenbummler nun ausgerechnet in die Thüringische Provinz: Liszt tauschte das Virtuosenleben gegen eine Anstellung als Hofkapellmeister in der kleinen Residenzstadt Weimar ein –ein Schritt, den viele seiner Zeitgenoss:innen nicht nachvollziehen konnten. In dem nur knapp 12000 Einwohner:innen zählenden Städtchen schien die Zeit stehengeblieben zu sein: Die rasanten Modernisierungserscheinungen der Industriellen Revolution waren hier noch nicht angekommen, stattdessen zehrte man noch immer vom Ruhm vergangener Zeiten, als Persönlichkeiten wie Goethe, Herder, Schiller oder Hummel ihre Wirkungsstätte in Weimar gehabt hatten. Für Liszt besaß die Stadt die Aura eines verwaisten ›Musenhorts‹, dem er neues Leben einhauchen wollte. War seine künstlerische Entwicklung zuvor maßgeblich vom Klavier bestimmt gewesen, musste er nun ganz neue Herausforderungen meistern: Nicht nur zeichnete Liszt als Dirigent für die Leitung der Weimarer Hofkapelle verantwortlich – eine Funktion, die er vorher nur vereinzelt ausgeübt hatte. Zugleich trat er vermehrt als Komponist in Erscheinung und auch die künstlerische Leitung der Hofoper zählte zu Liszts Aufgaben, womit er indirekt die Nachfolge Goethes antrat. Trotz reduzierter musikalischer Ressourcen – die Weimarer Hofkapelle bestand lediglich aus 37 Musikern, der Chor aus 23 Sänger:innen – realisierte Liszt ein ambitioniertes künstlerisches Programm. So gelang es ihm zum Beispiel 1850 mit der Uraufführung von Richard Wagners Oper Lohengrin, in ganz Europa auf Weimar aufmerksam zu machen.

Franz Liszt // Faust-Symphonie

Bedingt durch seine neue Wirkungsstätte legte Liszt als Dirigent der Hofkapelle einen besonderen Fokus auf Kompositionen, die sich mit der FaustLegende beschäftigten. Auch wenn heutzutage der Faust untrennbar mit Johann Wolfgang von Goethe verbunden ist, reicht die Legende über den Doktor und seinen Teufelspakt bis ins 16. Jahrhundert zurück. Die historische Figur Johann Georg Faust wurde um 1480 in Knittlingen geboren. Nach seinem Tod rankten sich bald zahlreiche Mythen um den fahrenden Wunderheiler, Alchemisten, Magier und Wahrsager, über dessen Leben ansonsten nur wenig bekannt ist. Zugleich flossen auch andere antike, mittelalterliche und frühneuzeitliche Sagen und Heldenfiguren wie Prometheus oder Don Juan in die FaustSage ein. Im 18. Jahrhundert gewann die Figur des Faust im Kontext der Aufklärung neue Relevanz: Sie verkörperte den über seine Grenzen hinausstrebenden Menschen, der sich in einer religiös geprägten Welt im ständigen Zwiespalt zwischen egozentrischer Selbstverwirklichung und dem Wunsch nach sozialer Anerkennung befindet. Im 19. Jahrhundert brach dann aufgrund des durchschlagenden Erfolgs von Goethes zweiteiliger Tragödie ein regelrechtes ›FaustFieber‹ aus, das auch das Musikleben ergriff. »Der gebildete Deutsche hängt an seinem Faust wie an einem Evangelium«, diagnostizierte 1862 der Musikschriftsteller Richard Pohl. Liszt führte in Weimar zu Beginn der 1850erJahre unter anderem die ihm gewidmete symphonische Dichtung La damnation de Faust von Héctor Berlioz, Robert Schumanns ›Faust-Szenen‹ und Richard Wagners Faust-Ouvertüre auf.

Aber die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Stoff reizte ihn auch als Komponisten: Bereits in den 1840er Jahren hatte Liszt einige Skizzen zu Faust angefertigt und anlässlich der großen Feier zum 100. Geburtstag von Goethe 1849 den Chor der Engel aus dem zweiten Teil der Tragödie vertont. Als Liszt dann im Jahr 1850 den Schriftsteller Gérard de Nerval in Weimar empfing, der sich als französischer Übersetzer des Goethedramas einen Namen gemacht hatte, begann sich die Idee eines eigenen kompositorischen FaustProjekts zum ersten Mal zu konkretisieren. Geplant war allerdings zu diesem Zeitpunkt noch keine Symphonie, sondern eine FaustOper mit einem Libretto von Nerval, an dem auch der erfahrene Dramatiker Alexandre Dumas mitarbeiten sollte. Die Uraufführung war in Dumas’ eigenem Pariser Théâtre Historique geplant, das

Liszt // Faust-Symphonie

Franz Liszt, Fotografie von Franz Hanfstaengl, 1858

dieser erst 1847 unter großem Aufsehen eröffnet hatte. Schlussendlich scheiterte die künstlerische Zusammenarbeit an mehreren Faktoren: Nicht nur musste Dumas’ Theater aufgrund massiver finanzieller Verluste bereits im Oktober 1850 wieder schließen und der Schriftsteller vor seinen Schuldnern ins Ausland fliehen, sein Abgang aus Paris machte zudem eine künstlerische Zusammenarbeit mit Nerval unmöglich. Ohne die Mitwirkung von Dumas war wiederum Liszt nicht mehr an dem Libretto interessiert.

Nichtsdestotrotz scheint Liszt in den Folgejahren die FaustIdee nicht mehr aus dem Kopf gegangen zu sein. Bei einem Besuch bei Richard Wagner im Zürcher Exil im Juli 1853 spielte er dem befreundeten Kom

Franz Liszt // Faust-Symphonie

ponisten musikalische Ideen am Klavier vor, die später in die Faust-Symphonie einfließen sollten. Die eigentliche kompositorische Arbeit an der symphonischen Dichtung nahm Liszt dann aber erst über ein Jahr später auf, dafür nun umso energischer. In nur vier Monaten vollendete er im Sommer 1854 das Mammutwerk, an dem er nach eigenen Worten »wie ein Besessener« gearbeitet hatte. Liszts Zeit in Weimar gehörte trotz seiner vielfältigen Aufgaben zu seinen produktivsten kompositorischen Arbeitsphasen, vor allem im Bereich der Symphonik. Zwölf seiner dreizehn symphonischen Dichtungen entstanden in diesem Zeitraum. Während Liszt bereits bei Goethes 100JahrFeier 1849 die Idee eines »neuen Weimars« proklamiert hatte, gaben ihm weitere Dichterjubiläen in den Jahren darauf die Gelegenheit, dieses künstlerische Versprechen einzulösen und Werke zu präsentieren, die seinem Kunstideal entsprachen. Die Faust-Symphonie nahm dabei einen besonderen Platz ein: Sie erklang erstmalig im September 1857 anlässlich der Feierlichkeiten zum 100. Geburtstag Carl Augusts bei einem Konzert zur feierlichen Enthüllung der brandneuen Denkmäler von Wieland, Goethe und Schiller.

Die Symbiose aus Traditionsbewusstsein und Aufbruchstimmung, die Liszts Rolle als Hofkapellmeister prägte, spiegelt sich in der Musik der Faust-Symphonie wider. Zwar weist die Abfolge von Kopfsatz, langsamem zweiten Satz, Scherzo und vokalem Epilog eindeutige Parallelen zum Aufbau von Beethovens 9. Symphonie auf, zugleich galt Liszts Symphonie im Kontext ihrer Zeit aber als radikal avantgardistisch. Spürbar wird das bereits in der langsamen Einleitung des ersten Satzes, in der Violoncelli und Bratschen ein chromatisches Dreiklangmotiv vorstellen. Innerhalb von nur zwei Takten erklingen alle zwölf Töne der chromatischen Tonleiter in einer Aneinanderreihung übermäßiger Dreiklänge –eine Methode, die erst circa 70 Jahre später als Zwölftontechnik (Wiener) Schule machen sollte. Kaum überraschend, dass dieser unkonventionelle, formelhafte Anfang häufig als Ausdruck von Fausts tiefer Rastlosigkeit gedeutet wurde. Für den Musikwissenschaftler Diether de la Motte steht der übermäßige Dreiklang, der die Tonfolge dominiert, für »den großen Faust, für den ausgetretene Denkwege nicht

Zwölftontechnik Kompositionstechnik, deren Grundlage eine immer neu definierbare Reihe zwölf sich nicht wiederholender Töne bildet. Zu den wichtigsten Vertretern zählen Komponisten der sogenannten Wiener Schule wie Anton Webern, Alban Berg und Arnold Schönberg.

Franz Liszt // Faust-Symphonie

existieren«, während Constantin Floros dieses erste Thema als Ausdruck »der Gelehrsamkeit Fausts« interpretiert, indem es »auf seine Neigung zur Reflexion und Spekulation, auf seinen Drang nach höchster Erkenntnis, auf den grüblerischen Zug seines Charakters« verweist. Aber auch in der konzeptionellen Anlage der Symphonie beschritt Liszt neue Wege: Bei seiner Faust-Symphonie handelt es sich um eine Hybridform zwischen Tondichtung und Symphonie. Liszt verzichtet nicht nur darauf, seiner Symphonie ein detailliertes Programm voranzustellen – anstatt Szenen aus Faust nachzuerzählen, entwirft er stattdessen musikalische Psychogramme der drei Hauptfiguren Faust, Gretchen und Mephistopheles, die von einer konkreten Handlung losgelöst sind. Hierin offenbart sich nicht

Franz Liszt // Faust-Symphonie

zuletzt ein fundamentales Prinzip und ästhetisches Ideal von Liszts Programmmusik: die Verschmelzung von Literarischem und Musikalischem. »Die Meisterwerke der Musik nehmen mehr und mehr die Meisterwerke der Literatur in sich auf«, schrieb er 1855 in einer Abhandlung über Berlioz’ ›Harold-Symphonie‹. Nichtsdestotrotz werden in dieser musikalischliterarischen Fusion klassische Formprinzipien gewahrt: Der zweite Satz besitzt eine nahezu klassizistisch anmutende ABAForm, während sowohl der erste als auch der letzte Satz der Faust-Symphonie in Sonatenhauptsatzform angelegt sind, wenn auch häufige Taktwechsel, Agogik und eine instabile Harmonik den Nachvollzug der Form maßgeblich erschweren.

ABA-Form dreiteilige Liedform, die aus einem Anfangsteil, einem kontrastierenden Mittelteil und der Wiederholung des – mitunter leicht variierten –Anfangsteils besteht

Die Konfrontation von Alt und Neu kristallisiert sich auch in Liszts thematischer Arbeit heraus. Insgesamt fünf Themen werden im ersten Satz mit dem Protagonisten assoziiert – eine Materialfülle, die im starken Kontrast zur deutlich reduzierten Themenanzahl des zweiten und dritten Satzes steht. Zum obskuren ›Zwölfton‹Thema aus der Einleitung, das sich harmonisch in einer quasiatonalen Schwebe befindet, bildet das zweite FaustThema einen starken Kontrast: Verortet in der Tonart cMoll und mit der Tempobezeichnung »Allegro agitato ed appassionato« versehen, zeichnet es sich durch seinen leidenschaftlichdrängenden Charakter aus.

Das kantable dritte und das romantische vierte Thema haben gemeinsam, dass sie als Dialog zwischen mittleren und hohen Instrumentengruppen orchestriert wurden und sich so als symphonisches Duett zweier Liebender interpretieren lassen. Das fünfte Thema repräsentiert wiederum in seiner stolzen Heroik »das Großartige und Ewige«, das »mächtige Bewusstsein höchster Erkenntnis« Fausts (Floros). Aus den fünf Themen entfaltet sich im Kopfsatz so ein komplexes Charakterbild von Faust als widersprüchlicher, innerlich zerrissener Figur, die neben den unüberhörbaren inneren Abgründen sowohl zärtliche und liebevolle als auch heroische Charakterzüge in sich vereint. Hierin offenbart sich eine hochromantische Perspektive auf Goethe und den FaustStoff, die bei Liszts Zeitgenossen nicht zuletzt Diskussionen über eine selbstreflexive Dimension des Werks befeuerte. Handelte es sich bei Liszts Charakterbild gar um ein musikalisches Selbstporträt?

Franz Liszt // Faust-Symphonie

In seiner melodischen und harmonischen Schlichtheit bildet der Gretchen gewidmete zweite Satz in der Tonart AsDur einen deutlich hörbaren Gegenpol zur stürmischen Komplexität des ersten Satzes. Statt ausufernder Symphonik bestimmt hier kammermusikalische Intimität das Klanggefüge: Nach einer Introduktion von Flöten und Klarinetten erklingt Gretchens Hauptthema als Solo der Oboe, begleitet von Sechzehntelketten der Viola. Nach und nach stimmen Klarinette und Fagott in den lieblichen Reigen ein. Eine modulierende Passage mit ausschweifenden Soli der Oboe mündet in einen spielerischen Schlagabtausch zwischen Klarinette und Violinen, die sogenannte ›Sternblumenepisode‹. In immer höherem Tempo wiederholen die Instrumentengruppen abwechselnd dieselbe motivische Zelle. Diese Zäsur in der ansonsten klar differenzierten dreiteiligen Form des Satzes verweist auf eine Szene aus Goethes Faust: Gretchen zupft darin zu dem berühmt gewordenen Spruch »Er liebt mich, liebt mich nicht« ein Blütenblatt nach dem anderen von einer Sternblume, die so für sie zum Liebesorakel wird – eine Szene, die Gretchens naive Unschuld und ihr durchaus ambivalentes Verhältnis zu Faust illustriert, der sein »SüßLiebchen« überschwänglich bedrängt.

»Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, die eine will sich von der andern trennen; die eine hält, in derber Liebeslust, sich an die Welt mit klammernden Organen; die andre hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen.«

Faust I, Vers 1112–1117

Eine weitere Innovation der Faust-Symphonie ist die Wiederkehr der fünf FaustThemen im zweiten und dritten Satz, in denen sie jeweils verschiedene Verwandlungen durchlaufen und so quasi leitmotivisch durch die Symphonie führen. Im Mittelteil des zweiten Satzes weben sich nach und nach vier der fünf FaustThemen in die grazile Polyphonie des Orchestersatzes. Aus der dialogischen Anlage des dritten und vierten Themas entspinnt sich ein leidenschaftliches Liebesduett, bevor Gretchens Thema den Beginn der Reprise signalisiert. Die Präsenz der FaustThemen im Mittelteil des zweiten Satzes hat Musikforscher:innen zu zahlreichen Deutungen inspiriert: Einerseits könnten sie Gretchens Liebe zu Faust symbolisieren, seine Omnipräsenz in ihren Gedanken verdeutlichen. Eine entgegengesetzte

Franz Liszt // Faust-Symphonie

»Ich bin der Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht; Drum besser wär’s, daß nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz, das Böse nennt, mein eigentliches Element.«

Faust I, Vers 1338–1344

Lesart vertritt der amerikanische Musikwissenschaftler Lawrence Kramer: Seiner Meinung nach offenbart der zweite Satz nicht Gretchens Gefühle, sondern vielmehr Fausts Blick auf seine Geliebte, die hier eher als eindimensionale, unschuldignaive Idealfigur statt als komplexe Heldin gezeichnet wird.

Auf einer eindrucksvollen thematischen Verwandlung beruht auch der dritte Satz, das Charakterbild Mephistopheles: Alle fünf FaustThemen bilden hier in variierter und absurd verzerrter Form die Grundlage des Satzes, der so als ironisches Negativbild des Kopfsatzes erscheint. Mephistopheles, »Spottgeburt von Dreck und Feuer«, wird so musikalisch als Fausts Alter Ego, als ›dunkle Seite‹ des Protagonisten inszeniert. Während der letzte Satz die Form des ersten Satzes nahezu exakt spiegelt, wird das thematische Material zu Höllenfuge und Teufelstanz verfremdet. In den thematischen Verrenkungen, die sich bis zur Grenze der Tonalität steigern, ist der Tritonus als Tonsymbol des Teufels und Leitmotiv Mephistos omnipräsent. Liszt lässt in diesen Satz außerdem das Thema einer älteren Komposition einfließen, ein Konzertsatz für Klavier und Streicher, der posthum unter dem Titel Malédiction erschien. Hiervon leitet er einen charakteristischen »Fluchrhythmus« ab, der die FaustThemen korrumpiert und entstellt. »Der Fluch ist somit in Liszts Auffassung das Charakteristikum Mephistos und bildet auch das Idiom, in dem er ›spricht‹. Mephisto, der ›Geist des Widerspruchs‹, kann nichts Eigenes schaffen, sondern nur ›verneinen‹ und ›zerstören‹. Er zersetzt die FaustThemen und verlacht fluchend alles, was ihren ›Inhalt‹ ausmacht: den Wissensdrang, die Leidenschaftlichkeit und Maßlosigkeit Fausts, die Liebe und seinen Adel, die Nobiltà« (Floros).

Tritonus Tonintervall, das drei Ganztöne umspannt und musikhistorisch mit dem Teufel konnotiert ist

Erlösung liegt in der Sphäre des Weiblichen: Schließlich erklingt Gretchens Thema völlig unangetastet vom teuflischen Treiben. In der ersten Fassung der Faust-Symphonie von 1854 führte das Thema in eine optimistische Schlussgruppe in CDur. Vor der Uraufführung 1857 ergänzte Liszt den Schlusssatz allerdings um einen vokalen Epilog, in dem er den Chorus mysticus vertonte, mit dem Faust II endet:

»Alles Vergängliche

Ist nur ein Gleichnis; Das Unzulängliche Hier wird’s Ereignis; Das Unbeschreibliche Hier ist’s getan; Das EwigWeibliche Zieht uns hinan.«

Damit realisierte Liszt nicht nur einen symphonischen Vokalsatz nach dem Vorbild Beethovens, sondern zugleich ein apotheotisch überhöhtes Finale, in dem das »EwigWeibliche« über den Teufel triumphiert. Bei seinen Zeitgenossen stieß er damit allerdings nicht unbedingt auf Begeisterung. Vielen galt der Schluss der Symphonie als geschmacklos. Tatsächlich kommt der Chorus mysticus eher triumphalüberwältigend als geheimnisvoll daher. Eine Tradition, der sich Gustav Mahler 50 Jahre später mit seiner achten ›Symphonie der Tausend‹ anschloss, in der er dieselbe Textvorlage zur Vertonung wählte.

Paula Schlüter

Klänge sehen – Bilder hören

Do, 18. Sep 2025, 19:30

Das ORF RadioSymphonieorchester Wien und Saxofonistin Asya Fateyeva präsentieren unter der Leitung von MeiAnn Chen Werke von John Williams, Erich Wolfgang Korngold und Péter Eötvös.

So, 28. Sep 2025, 18:00

Ivor Bolton und das TonkünstlerOrchester Niederösterreich bringen Bruckners 9. Symphonie in einer in Linz noch nie gehörten viersätzigen Fassung zum Klingen.

Di, 7. Okt 2025, 19:30

Das einzigartige Chineke! Orchestra bringt William Levi Dawsons Negro Folk Symphony und Ludwig van Beethovens ›Tripelkonzert‹ mit drei fulminanten Solist:innen auf die Bühne.

Sa, 11. Okt 2025, 19:30 Stiftsbasilika St. Florian

Beim festlichen Abschlusskonzert stehen neben Leopold Stokowskis BachTranskriptionen für Orchester das Adagio aus Anton Bruckners 7. Symphonie und Paul Hindemiths Mathis der Maler auf dem Programm.

brucknerfest.at

Judit Varga Before Dawn

Text: Hermann von Gilm zu Rosenegg // 1812–1864

Aus dem Walde tritt die Nacht; An den Bäumen schleicht sie leise, Schaut sich um im weiten Kreise –Nun gib acht!

Alle Lichter dieser Welt, Alle Blumen, alle Farben

Löscht sie aus und stiehlt die Garben Weg vom Feld.

Alles nimmt sie, was nur hold; Nimmt das Silber weg des Stromes, Nimmt vom Kupferdach des Domes weg das Gold.

Franz Liszt

Faust-Symphonie

Text: Johann Wolfgang von Goethe // 1749–1832

Alles Vergängliche Ist nur ein Gleichnis; Das Unzulängliche Hier wird’s Ereignis; Das Unbeschreibliche Hier ist’s getan; Das Ewig-Weibliche Zieht uns hinan.

Die in Japan geborene Künstlerin Akiko Nakayama kreiert Installationen, LivePerformances und fotografische Arbeiten, die sich mit Energiezyklen, Bewegung und Farben befassen. Mit ihrer Technik des Alive Paintings strebt sie danach, die »Existenz des Lebens« im Akt des Schaffens aus dem Nichts zu finden. Mit einem breiten Spektrum an Techniken erschafft sie schmelzende Landschaften, kaleidoskopische Muster und surreale Ausblicke. Sie versetzt Formen und Texturen in Resonanz, indem sie flüssige Farbstoffe mit einzigartigen materiellen Qualitäten zum Einsatz bringt: Sie lenkt den Fokus weg vom traditionellen Verständnis eines Bildes als Farbe auf Leinwand, hin zur chemischen Reaktion von Farbtropfen in Wasser und Terpentin im Zeitverlauf. Der künstlerische Prozess tritt gegenüber dem abgeschlossenen Werk in den Vordergrund: Ihre Performances erinnern an die Bewegungen von Mikroorganismen, Musik und Videoclips werden mit satten Farben und überraschenden Bildeffekte kombiniert. Äußere, physikalische Faktoren werden in diese Interaktion der Materialien bewusst einbezogen: Luftströme, Schallwellen, Feuchtigkeit, Schwerkraft und nicht zuletzt die Zeit selbst. Akiko Nakayamas Kunst ist eine Reflexion materieller und visueller Aspekte der Natur, deren ästhetische Qualitäten für sie gerade in ihrer Vergänglichkeit liegen. Ihre interaktive Kunst, mit der sie in einen Austausch mit dem Publikum tritt und die Grenzen zwischen dem virtuellen und dem realen Raum aufhebt, erinnert an den Komponisten und FluxusMedienkünstler Nam June Paik.

Als SoloPerformance sowie in Kollaborationen mit anderen Künstler:innen präsentierte Akiko Nakayama ihre Kunst in Tokio (TEDxHaneda 2015), Detroit (Dlectricity 2017), Augsburg (lab.30 2018), Bilbao (Technarte 2019), Montréal (MUTEK 2019) und Linz (Ars Electronica 2019) sowie bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2020 in Tokio.

Tenor

Der deutsche Tenor Sebastian Kohlhepp zählt zu den arriviertesten und vielseitigsten Sängern seiner Generation. Geboren in Limburg an der Lahn, erhielt er seine erste musikalische Ausbildung im dortigen Knabenchor. Dem Studium bei Hedwig Fassbender in Frankfurt am Main folgten Festengagements in Karlsruhe, Wien und Stuttgart. Erfolge feierte er zuletzt bei den Salzburger Festspielen sowie an der Oper Köln. Für seine Interpretation des Manolios in Martinůs The Greek Passion bei den Salzburger Festspielen 2023 wurde er für den Österreichischen Musiktheaterpreis in der Kategorie »Beste männliche Hauptrolle« nominiert. Als international gefragter Konzertsänger arbeitet er regelmäßig unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, der Sächsischen Staatskapelle Dresden und dem SWR Symphonieorchester unter Dirigenten wie Ivor Bolton, Philippe Herreweghe, Andris Nelsons und Christian Thielemann.

Orgel

Zita Nauratyill ist eine vielgefragte Musikerin mit einem Repertoire vom Frühbarock bis zur Moderne. Nach einem Jahr an der Franz Liszt Musikakademie in Budapest absolvierte sie ihre Studien in Wien: Orgel bei Martin Haselböck und Klavier bei Otto Probst. Weitere Impulse erhielt sie von Olivier Latry, Michel Bouvard und Martin Schmeding (Hochschule für Musik und Theater Leipzig), bei dem sie 2023 zudem das Meisterklassenstudium mit Auszeichnung abschloss. Ihre Konzerttätigkeit führt sie durch ganz Europa und bis in den Libanon. Sie ist Preisträgerin zahlreicher internationaler Wettbewerbe, unter anderem in St. Albans (Publikums & Spezialpreis) und Kaliningrad (1. Preis, fünf Sonderpreise). Sie lehrt Orgelliteraturspiel an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien und an der HMT Leipzig. Seit 2025 ist sie Professorin für Orgel an der Anton Bruckner Privatuniversität Linz.

Seit seiner Gründung 1952 widmet sich der Chorus Viennensis anspruchsvoller Literatur aller Epochen und Stile für Männerchor, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Disziplin AcappellaGesang liegt. Der Chor –alle Mitglieder sind ehemalige Wiener Sängerknaben – zeichnet sich durch einen differenzierten Klang aus. Starke dynamische Kontraste, präziser Rhythmus, Wortinterpretation und Textverständlichkeit sind seine Markenzeichen. Regelmäßig tritt der Chor in Konzertsälen oder Kirchen auf und arbeitet mit namhaften Orchestern und Ensembles zusammen, darunter das BBC Philharmonic Orchestra und die Wiener Philharmoniker. Derzeit besteht der Chor aus 50 Sängern zwischen 16 und 60 Jahren. Seit 2018 steht der Chorus Viennensis unter der künstlerischen Leitung von Michael Schneider, der als Dirigent bereits Konzerte mit dem ORF RadioSymphonieorchester Wien und dem Wiener Singverein leitete.

Das 1985 gegründete Orchester Wiener Akademie hat sich internationale Anerkennung für seine Musikalität, seine Originalität, die Differenziertheit seiner historischen Interpretationen und seine Energie erarbeitet. Es ist das einzige österreichische Originalklangorchester, dessen Repertoire von der Barockzeit über die Klassik und Romantik bis zum Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts reicht, das aber auch zeitgenössische Werke auf modernen Instrumenten spielt. Bei seinem Konzertzyklus im großen Musikvereinssaal in Wien waren renommierte Solist:innen wie Daniel Hope, Cecilia Bartoli, John Malkovich, Isabelle Faust, Thomas Hampson, Anne Schwanewilms, Sophie Karthäuser, Dorothee Mields und viele andere zu Gast. Als Residenzorchester beim Liszt Festival Raiding setzte die Wiener Akademie die erstmalige Gesamtaufführung und einspielung aller Orchesterwerke von Franz Liszt im Originalklang um.

Dirigent

Martin Haselböck ist als Organist und Dirigent auf vielfältige Weise im internationalen Musikleben präsent. Nach Studien in Wien und Paris erwarb er sich früh große Reputation als Organist und wurde mit internationalen Wettbewerbspreisen ausgezeichnet. Als Wiener Hoforganist war die Beschäftigung mit klassischer Kirchenmusik der Beginn seiner intensiven Arbeit als Dirigent – so gründete er 1985 das Orchester Wiener Akademie. Neben einem jährlichen Konzertzyklus im Wiener Musikverein sind er und sein Originalklangorchester regelmäßig zu Gast in Konzertsälen und bei Opernproduktionen auf der ganzen Welt.

Seit vielen Jahren engagiert sich Martin Haselböck für die Musik von Franz Liszt: Er ist Herausgeber aller Orgelwerke des Komponisten, gestaltet seit 2012 für das Liszt Festival in Raiding (Liszts Geburtsort) mit seinem Orchester eine Konzertreihe und ist Leiter der Franz Liszt Akademie, die sich wissenschaftlich und musikvermittelnd mit der Musik Liszts auseinandersetzt. 2021 wurde ihm in Weimar der renommierte Franz Liszt Ehrenpreis verliehen. Mit der Konzertreihe RESOUND BEETHOVEN konnte er die Symphonien und Konzerte Beethovens im Originalklang an die Orte ihrer Erst und Uraufführungen zurückbringen.

Martin Haselböck ist Ehrenmitglied der Wiener Hofmusikkapelle und Träger zahlreicher Auszeichnungen wie dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Als Professor, früher an der Musikhochschule Lübeck und heute an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, wirkt er als Mentor einer jungen Organist:innengeneration. Als gefragter Gastdirigent ist Martin Haselböck international tätig, seit 2004 als Music Director des Musica Angelica Baroque Orchestra in Los Angeles und seit 2021 als künstlerischer Leiter des KIRCH’KLANG Festivals, das die herrlichen Sakralräume der Region Salzkammergut jeden Sommer mit Musik erfüllt.

So, 2. Nov 2025, 11:00

Großer Saal

Gottfried, Lindsey, Nigl & Concentus Musicus Wien

Mozarts Nächte

Gemeinsam mit Kate Lindsey und Georg Nigl macht der Concentus Musicus Wien mit Serenaden sowie Opernduetten und Arien von Wolfgang Amadé Mozart den Tag zur Nacht.

Mo, 24. Nov 2025, 19:30

Großer Saal

Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra

Ein finnisches Programm mit Werken von Outi Tarkiainen und Jean Sibelius, ergänzt um Igor Strawinskis Violinkonzert, präsentieren Jukka

Pekka Saraste, Pekka Kuusisto und das Helsinki Philharmonic Orchestra.

Mi, 10. Dez 2025, 19:30

Großer Saal

Hrůša & Wiener Philharmoniker

Erstmals seit Langem sind die Wiener Philharmoniker wieder im Abonnement zu erleben und haben dabei gemeinsam mit Jakub Hrůša ein Programm voll orchestraler Klangpracht im Gepäck.

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Paula Schlüter

Biografien

Philipp Kehrer, Romana Gillesberger

Lektorat

Celia Ritzberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml, Lukas Eckerstorfer

Abbildungen

J. Varga (S. 5), H. Akagi (S. 7 & 21), gemeinfrei (S. 10, 12 & 15), E. Rudolics (S. 22), A. Pankov (S. 23), L. Beck (S. 24), A. Grilc (S. 25), M. Hofer (S. 27)

Programm, Termin und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de

vossentowels vossen_towels vossentowels