7. September 2025, 10:30 Uhr Großer Saal

fESTakt

Feierliche Eröffnung des Internationalen Brucknerfestes Linz

Biografien Antonín Dvořák // Symphonie Nr. 7 d-Moll

Klänge sehen – Bilder hören

Fr, 12. Sep 2025, 19:30

Haselböck, Nakayama & Orchester Wiener Akademie

Die japanische Künstlerin Akiko Nakayama lässt zu Franz Liszts Faust-Symphonie ein multimediales Gesamtkunstwerk zwischen Musik und Malerei entstehen.

Sa, 13. Sep 2025, 19:30

Gatti & Sächsische Staatskapelle Dresden

Daniele Gatti und die Sächsische Staatskapelle Dresden kombinieren Gustav Mahlers 5. Symphonie mit Tōru Takemitsus Requiem für Streichorchester.

Do, 18. Sep 2025, 19:30

Chen, Fateyeva & ORF RadioSymphonieorchester Wien

Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien und Saxofonistin Asya Fateyeva präsentieren unter der Leitung von Mei-Ann Chen Werke von John Williams, Erich Wolfgang Korngold und Péter Eötvös.

So, 28. Sep 2025, 18:00

Bolton & TonkünstlerOrchester Niederösterreich

Ivor Bolton und das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich bringen Bruckners 9. Symphonie in einer in Linz noch nie gehörten viersätzigen Fassung zum Klingen.

brucknerfest.at

BREVE alla

Das Programm auf einen Blick

Augen auf, Musik! Das Internationale Brucknerfest Linz 2025 betrachtet sich im Festakt selbst aus verschiedenen Blickwinkeln und spiegelt damit die Vielfalt des Festivalprogramms wider. So stellen Richard Strauss’ Also sprach Zarathustra und das Adagietto aus Gustav Mahlers 5. Symphonie Werke für den Konzertsaal dar, die erst durch ihre Verwendung in Filmen wie Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum oder Luchino Viscontis Tod in Venedig in Filmmusik ›verwandelt‹ wurden.

Bei Arnold Schönbergs Begleitmusik zu einer Lichtspielscene handelt es sich wiederum um Filmmusik, kurioserweise jedoch ohne dazugehörigen Film. Mit Rachel Portmans Endangered steht anschließend ein Werk jener Komponistin auf dem Programm, die 1997 als erste Frau einen Oscar für die beste Filmmusik erhielt – eine Auszeichnung, die auch Anton Bruckner erstrebenswert gefunden hätte? Das vor geradezu cineastischer Bildkraft strahlende ›Jagd‹Scherzo aus seiner 4. Symphonie spürt dieser Frage nach und spinnt damit den roten Faden, mit dem sich Bruckners Musik durch das Festival zieht.

PROGRAMMBesetzung &

Jagoda Marinić Festrednerin

Oberösterreichisches Jugendsinfonieorchester

Hard-Chor

Alexander Koller Einstudierung

Katharina Wincor Dirigentin

Karin Wagner Moderation

Bundeshymne

Landeshymne

Europahymne

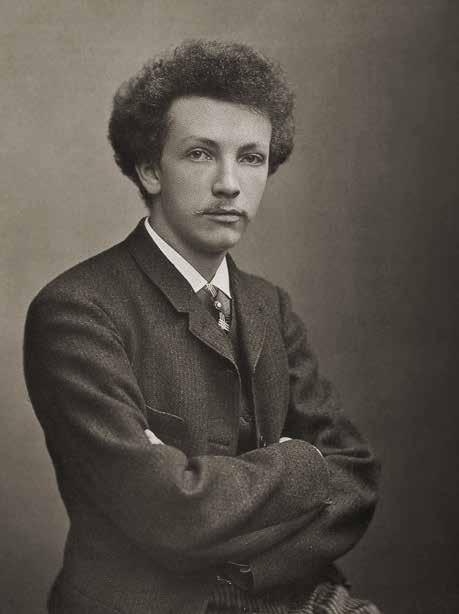

Richard Strauss 1864–1949

Einleitung von Also sprach Zarathustra. Tondichtung (frei nach Friedrich Nietzsche) op. 30 // 1895–96 [attacca]

Gustav Mahler 1860–1911

Adagietto, IV. Satz der Symphonie Nr. 5 // 1901–04, 1911

Festansprache

Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer

Festansprache

Bürgermeister Dietmar Prammer

Arnold Schönberg 1874–1951

Begleitmusik zu einer Lichtspielscene (Drohende Gefahr, Angst, Katastrophe) op. 34 // 1929–30

Festansprache

Landeshauptmann Thomas Stelzer

Festansprache

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner

Rachel Portman * 1960

Endangered // 2012

Festrede

Jagoda Marinić

Anton Bruckner 1824–1896

Scherzo, III. Satz der Symphonie Nr. 4 Es-Dur WAB 104 »Romantische« // 1874, 1876–78, 1879–81 (Fassung 1878/80)

Ende des Festaktes: ca. 12:45 Uhr

Die Live-Übertragung des Festaktes ist ab 10:30 Uhr auf ORF 2 Oberösterreich und ORF ON im Livestream zu sehen.

Symphonischer Optimismus

Richard

Strauss // Also sprach Zarathustra

»Neue Tondichtung überdacht: / Schauen – Anbeten / Erleben – Zweifeln / Erkennen – Verzweifeln.« Das notiert der 31-jährige, unlängst zum Königlichen Kapellmeister der Münchner Hofoper berufene Richard Strauss am 9. Juli 1895 in seinem Schreibkalender. Geistiger Vater des Gedankens: Friedrich Nietzsche. Jener wortgewandt zwischen ›Zweifeln‹ und ›Verzweifeln‹ seiltänzelnde Denker, dessen Schriften Strauss während einer Mittelmeerreise im Winter 1892/93 in ihren Bann gezogen hatten, zu einer Zeit, als Nietzsche selbst bereits seit mehreren Jahren in geistiger Umnachtung dahinlebte, kein Wort mehr sprach, kein Wort mehr schrieb. Kraftvoll hingegen blieb seine Philosophie, seine bis heute janusköpfig nachwirkende Vision eines Gott-überwindenden Menschen, dessen schöpferischer Drang lebensbejahende, dionysische Kraft entfesselt, mit der die Unzulänglichkeit des menschlichen Daseins überwunden und die »ewige Wiederkunft des Gleichen« angenommen, ja sogar angestrebt werden kann.

Particell eine mit Anmerkungen zur Orchestrierung versehene Klavierpartitur

Kein Wunder, dass der junge Strauss, der bereits Tondichtungen wie Don Juan, Macbeth und Tod und Verklärung zu Papier gebracht hat, sich selbst und seine künstlerische Berufung in diesem Denken, allen voran in Nietzsches hymnischem Also sprach Zarathustra widergespiegelt sieht. Dass seine neue Tondichtung dennoch mehr als bloß klingendes ›NietzscheAbziehbild‹ sein soll, zeigt sich schon daran, dass die ersten Skizzen noch keine direkten Verweise auf das Werk des Philosophen enthalten. Stattdessen allgemeine Begriffe wie »Universum«, »Anbeten«, »Sehnsucht« sowie ein Zitat aus Goethes Faust I, der berühmte Ausspruch des Erdgeistes in der ersten Szene: »Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir!« Erst zu Beginn der Arbeit am Particell, im Dezember 1895, taucht der Werktitel Also sprach Zarathustra auf. Im Zuge der Erstellung der Partitur vom 4. Februar bis

Richard Strauss // Also sprach Zarathustra

24. August 1896 fügt Strauss schließlich die Überschriften ausgewählter Kapitel aus Nietzsches Buch ein. Allein der Unter titel »Symphonischer Optimismus in Fin de siècle-Form, dem 20. Jahrhundert gewidmet« schafft es nicht in den Erstdruck der Partitur, der Strauss stattdessen den Beginn von Nietzsches Buch voranstellt:

Zarathustra’s Vorrede.

»Als Zarathustra dreissig Jahr alt war, verliess er seine Heimat und den See seiner Heimat und gieng in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, — und eines Morgens stand er mit der Morgenröthe auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also:

›Du grosses Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht Die hättest, welchen du leuchtest!

[...]

Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat, ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken.

Ich möchte verschenken und austheilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Thorheit und die Armen wieder einmal ihres Reichthums froh geworden sind.

Dazu muss ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends thust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn!

[...]

Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden.

– Also begann Zarathustra’s Untergang.«

Die Mehrdeutigkeit der Figur des Zarathustra zwischen Selbstbestätigung und Selbstüberwindung, apollinischem Streben und dionysischer Hingabe versucht Strauss sowohl formal als auch harmonisch abzubilden: Während die Struktur seiner Tondichtung zwischen Elementen der Sonatensatzform und freier symphonischer Fantasie oszilliert und damit den variativen Verschränkungen von Nietzsches Text folgt, spiegelt sich Dualität

Richard Strauss // Also sprach Zarathustra

auf harmonischer Ebene in der Gegenüberstellung der zentralen Tonarten C-Dur/c-Moll und H-Dur/h-Moll wider: »Es handelte sich mir einfach zu zeigen, daß h-Moll und C-Dur nicht zusammenzubringen sind, das ganze Stück zeigt alle möglichen Versuche – aber es geht nicht. Das ist alles!« In späteren Jahren hält Strauss in seinem Tagebuch fest: »›Zarathustra‹ ist musikalisch genommen als Wechselspiel zwischen den 2 entferntesten Tonarten (die Secunde!) angelegt.«

»Unter welche Rubrik gehört eigentlich dieser ›Zarathustra‹?

Ich glaube beinahe, unter die ›Symphonien‹. Gewiß ist, daß ich damit in eine andere Welt hinübergetreten bin – der ›Freigeist‹ ist erfüllt. Oder?«

Friedrich Nietzsche in einem Brief vom 2. April 1883 an Peter Gast [i. e. Heinrich Köselitz]

Verbirgt sich hinter den majestätischen C-Dur-Klängen des Werks die Urkraft der Natur und des Universums, so stellen die Abschnitte in h-Moll und H-Dur den menschlichen Geist, seine Sehnsüchte und Leidenschaften dar. Auch außerhalb des Konzertsaals weltbekannt wurde Strauss’ Also sprach Zarathustra ab den 1960erJahren durch die Verwendung des majestätisch-entrückenden Einleitungsthemas – Strauss bezeichnete es selbst als »Thema c g c (Universum) immer unbeweglich, starr, unverändert bis zum Schluß« – in Film und Werbung, allen voran der mittler weile selbst legendären Eröffnungsszene von Stanley Kubricks 2001: Odyssee im Weltraum

Tod in Venedig?

Gustav Mahler // Adagietto, IV. Satz der Symphonie Nr. 5

Nina Spiegler: geb. Hoffmann, enge Freundin von Mahlers jüngerem Bruder Otto, der 1895 im Alter von 21 Jahren in ihrer Wohnung Suizid beging

Ende August 1902, sieben Jahre nach der Uraufführung von Strauss’ Zarathustra, erhält Nina Spiegler eine Postkarte von Gustav Mahler: »Endlich bin ich fertig! V. [Symphonie] ist also auch da! Bin ganz frisch trotz anhaltender Anstrengung. Jetzt geht es wieder ins Joch!« Mit »Joch« meint der Komponist seine zeitraubende Tätigkeit als Direktor und erster Kapellmeister der Wiener Hofoper; doch auch das nur scheinbar fertiggestellte Werk entpuppt sich letztlich als Last, die Mahler bis an sein Lebensende tragen wird. So schreibt er Jahre später im Februar 1911, nur zwei Monate vor seinem Tod, an den Dirigenten Georg Göhler: »Die 5. habe ich fertig – sie mußte faktisch völlig um-instrumentirt werden. Es ist mir unfaßbar, wie ich damals wieder so völlig anfängerhaft irren konnte. (Offenbar hatte mich die in den ersten 4 Symphonien erworbene Routine hier völlig im Stiche gelassen – da ein ganz neuer Styl eine neue Technik verlangte).« Diese Neuartigkeit des Stils zeigt sich vor allem in den differenzierten Satztechniken, mit denen Mahler, anders noch als in den vorausgegangenen Symphonien, ein vielstimmiges Geflecht sich durchdringender Einzelstimmen zu Papier bringt, dessen »kompositorische Dichte größte instrumentale Transparenz verlangte« (Michael Kube).

Mahler gliedert seine 5. Symphonie in drei satzübergreifende Abteilungen, deren dritte durch das berühmte Adagietto eingeleitet wird. Der mit Mahler befreundete Dirigent Willem Mengelberg schreibt in seiner Partitur der Symphonie über den Beginn dieses Satzes: »N.B. Dieses Adagietto war Gustav Mahlers Liebeserklärung an: Alma! Statt eines Briefes sandte er ihr dieses im Manuskript, weiter kein Wort dazu Sie hat es verstanden u. schrieb ihm: Er solle kommen!!! (beide haben mir dies erzählt![)]« Am linken Rand notiert er ein Gedicht, dessen Worte sich exakt zur Melodie der ersten Geigen singen ließen: »Wie ich dich liebe, / Du meine Sonne, / Ich kann mit Worten Dir’s nicht sagen. / Nur meine Sehnsucht kann ich

Dir klagen / Und meine Liebe, / Meine Wonne!« Über der Melodie der Geigen hingegen lesen wir: »Liebe, innige, zarte, aber heiße!!!« In Luchino Viscontis Film Morte a Venezia (Tod in Venedig), basierend auf Thomas Manns gleichnamiger Novelle Der Tod in Venedig, spielt die Musik Gustav Mahlers, allen voran das Adagietto der 5. Symphonie, eine zentrale Rolle. In seiner Auseinandersetzung mit Mahler ging Visconti sogar so weit, Manns Titelfigur Gustav von Aschenbach vom Schriftsteller in einen Komponisten zu verwandeln und auch das äußere Erscheinungsbild seiner Filmfigur an Mahler zu orientieren. Doch hatte nicht auch schon Thomas Mann der Figur bewusst den Vornamen ›Gustav‹ verliehen? Und trägt Aschenbach nicht auch in der Novelle »die Maske Mahlers«, wie Mann selbst bestätigte?

Filmmusik ohne Film

Arnold Schönberg // Begleitmusik zu einer Lichtspielscene

Keine philosophische Schrift wie im Fall von Strauss’ Zarathustra, auch keine schwelgerische Liebesbekundung wie bei Mahlers Adagietto, nein: Ein Firmenjubiläum des Magdeburger Heinrichshofen Verlags, verbunden mit Kompositionsaufträgen für Musik zur Verwendung in Lichtspielhäusern, gab für Arnold Schönberg 1929 den profanen Anstoß zur Komposition seiner Begleitmusik zu einer Lichtspielscene. In jener Zeit war es üblich, (Stumm-)Filme musikalisch mithilfe sogenannter ›Cue Sheets‹ zu umrahmen, auf denen die Musiker:innen – vom Solopiano bis hin zum Theaterorchester – nach Stichworten sortierte Melodien und Arrangements fanden: Musik für ›fröhliche‹, ›traurige‹, ›gefährliche‹ oder ›spannungsvolle‹ Szenen, aus der man sich nach Belieben bedienen konnte. Dass Schönberg – zu jener Zeit Leiter einer Meisterklasse für Komposition an der Preußischen Akademie der Künste in Berlin – sich an diesen Gepflogenheiten orientierte, zeigt ein Notizzettel, auf dem er Stichworte wie »Ruhe – Ruhig (Stille vor dem Sturm)«, »Die Gefahr kommt nahe«, »die Gefahr führt zu Katastrophe« und »Aufatmen der Betroffenen« festhielt.

Zwölftontechnik

Kompositionstechnik, deren Grundlage eine immer neu definierbare Reihe zwölf sich nicht wiederholender Töne bildet

Nach den Variationen op. 31 stellt die vom 15. Oktober 1929 bis zum 14. Februar 1930 komponierte Begleitungsmusik für eine Lichtspielscene op. 34 Schönbergs zweites Orchesterwerk in der von ihm entwickelten Zwölftontechnik dar. Zur Untermalung eines konkreten Films war das Stück dabei allerdings nicht gedacht. Die Uraufführung fand am 6. November 1930 in der Berliner Krolloper unter der Leitung von Otto Klemperer in rein konzer tanter Form statt – weitere Ideen Schönbergs, einen ›abstrakten Film‹ zur Musik zu produzieren, blieben folgenlos. Vom außergewöhnlich positiven Zuspruch des Publikums auch bei anschließenden Aufführungen schien Schönberg, der es gewohnt war, die Zuhörer:innen mit seiner avantgardistische Klangsprache nur mühevoll auf seine Seite zu ziehen, regelrecht überrascht. So schrieb er am 1. Februar

Arnold Schönberg // Begleitmusik zu einer Lichtspielscene

Arnold Schönberg, Fotoautomataufnahme, um 1930

1931 an seinen Schüler Heinrich Jalowetz, nicht ohne ironischen Unterton: »Was du mir über die Aufführung gesagt hast freut mich sehr … Das Stück scheint ja zu gefallen: soll ich daraus Schlüsse auf seine Qualität ziehen? Ich meine: Offensichtlich mag es das Publikum!«

Ein wesentlicher Grund für die positive Aufnahme des Publikums dürfte sicherlich der programmatische Untertitel der Begleitungsmusik für eine

Arnold Schönberg // Begleitmusik zu einer Lichtspielscene

Lichtspielscene gewesen sein: So bieten die Stichworte Drohende Gefahr, Angst, Katastrophe den Zuhörer:innen programmatische Orientierungspunkte, anhand derer sich die komplexe Struktur der Komposition erschließen lässt. Mit flirrenden Tremoli der Bratschen und Violoncelli kündigt sich zu Beginn die Drohende Gefahr an. Schon in den ersten zwei Takten stellt Schönberg seine Zwölftonreihe vor: Die ersten beiden Töne sind das Es und Ges in Bratsche und Violoncello, die Töne drei bis sechs, D, E, Cis, C verteilen sich auf eine kurze lyrische Phrase des Fagotts und ein Pizzicato der Kontrabässe, woraufhin die verbleibenden sechs Töne in zwei gleichzeitig erklingenden Dreiton-Motiven des 2. Horns und der Posaune erklingen: A, H, B, As, F, G. In ihrer vollständigen Form erscheint die Reihe wenige Takte später in der Oboe als expressive Stimme über dem Abgrund hektisch irrlichternder Begleitfiguren.

Umkehrung horizontale

Spiegelung einer Melodie (aufsteigende Intervalle werden zu absteigenden und umgekehrt)

Mehrere Steigerungswellen münden anschließend in einen mit »Sehr rasch« überschriebenen Abschnitt, dessen Spannungsfeld zwischen vorwärtsdrängenden Triolenfiguren in den Streichern und gehetzt wirkenden, immer wieder abrupt stoppenden Achtelnotenmotiven in den Bläsern das Gefühl der Angst beschwört. Das immer dichter werdende instrumentale Geflecht, in dem sich Teile der Zwölftonreihe in Umkehrung, Krebs und Krebsumkehrung durchdringen, wirkt wie die Suche nach einem Ausweg, die Flucht vor einer Gefahr, vor der es kein Entrinnen zu geben scheint.

Krebs vertikale

Spiegelung einer Melodie (i. e. Rückwärtsspielen)

Krebsumkehrung

Kombination von Krebs und Umkehrung

Ein letzter verzweifelter Fluchtversuch im Presto, begleitet von den ›Alarmsirenen‹ der Oboe, führt schließlich zur Katastrophe: ein aus den ersten fünf Tönen der Reihe gebildeter Akkord in Blechbläsern und Pauke im Fortississimo! Der musikalische Fluss verebbt, noch einmal erscheint die Zwölftonreihe, einem Trauermarsch gleich, im düsteren Adagio. Das Tremolo des Beginns schleicht herein und das Stück verklingt mit starren Pizzicati und seufzenden Figuren der Bläser, die im letzten Takt noch einmal alle zwölf Töne der Reihe auf engstem Raum zusammenbringen, ehe das Licht auf der imaginären Leinwand erlischt.

Eine Filmkomponistin auf der Konzertbühne

Rachel Portman // Endangered

Die 1960 im südostenglischen Haslemere geborene Rachel Portman ist zweifelsohne eine der bedeutendsten Filmkomponistinnen unserer Zeit. 1997 wurde sie für ihren Soundtrack zum Film Emma als erste Frau überhaupt mit einem Oscar für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Weitere Oscarnominierungen erhielt sie für The Cider House Rules (2000) und Chocolat (2009), zudem 2015, ebenfalls als erste Komponistin überhaupt, einen Primetime Emmy für den Film Bessie. 2010 verlieh ihr das britische Königshaus den Orden als Officer of the Order of the British Empire (OBE). Darüber hinaus ist Portman Ehrenmitglied des Worcester College, Oxford und des Royal College of Music, London. Ihren Kompositionsprozess beschreibt sie selbst wie folgt: »Ich steige ein, wenn alle Elemente des Films kurz vor der Fertigstellung stehen. Dann beginne ich damit, aus diesen Elementen die Welt zu extrahieren, in der die Musik leben soll. Für mich ist es sehr wichtig, mir viel Zeit dafür zu nehmen, tief in den Film einzutauchen. Da die Musik zu den Szenen passen muss, sehe ich mir jede Szene wieder und wieder an, um ein Gefühl für das Tempo und die Länge jeder Szene zu bekommen. Für mich ist das Komponieren vollkommen intuitiv. Was mich antreibt, ist die Emotion.«

Doch nicht nur für die Leinwand hat Portman komponiert. So entstanden vor allem ab den 2000er-Jahren regelmäßig auch Werke für die Konzertund Opernbühne, etwa 2003 die Oper Le Petit Prince nach dem Roman von Antoine de Saint-Exupéry für die Houston Grand Opera sowie Auftragswerke für das Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, die BBC Philharmonic sowie für Künstler:innen wie Joyce DiDonato, Raphaela Gromes und Jonas Kaufmann. Zentrale Themen, mit denen sich Portman dabei auseinandersetzt, sind die Natur, die Umwelt und allen voran der Umweltschutz. So beschäftigte sie sich in ihrem 2007 uraufgeführten Oratorium The Water Diviner’s Tale mit Themen des Klimaschutzes ebenso wie in

ihrem Werk Earth Song, das in Zusammenarbeit mit dem Autor Nick Drake für die BBC Singers und Joyce DiDonato anlässlich des Earth Days 2019 entstand. Auch das heute zu hörende Orchesterstück Endangered (dt. Gefährdet) steht in dieser Tradition. Als Auftragswerk des National Centre for the Per forming Arts in Peking entstanden, fand die Uraufführung des Werkes am 5. Juni 2013, dem World Environment Day, statt.

Angetrieben durch ein perkussives Terzpendel in der 1. Posaune – nicht unähnlich dem alarmierenden Terzmotiv in Schönbergs Begleitmusik für eine Lichtspielscene –, von dem sich ein Streichermotiv abspaltet, entfaltet Portman im ersten Teil des Stückes eine weite Klanglandschaft, aus der sich nach und nach größer und größer werdende Akkordblöcke in den Bläsern, klingenden Gebirgsmassiven gleich, erheben. Nach einer gewaltigen Steigerungswelle beginnt der zweite Teil mit einer choralhaften Streicherpassage, über der sich eine einsame Oboenmelodie erhebt – eine weitere Parallele zu Schönberg. Nur zaghaft gesellen sich einzelne Instrumente dazu und tragen die melancholisch schwermütige Melodie zu einem sanften Höhepunkt, der zuletzt in den dritten Teil, ein durch ein aufwärtsstrebendes Sekundmotiv getragenes Adagio, mündet.

Bruckners musikalische Bilder

Anton Bruckner // Scherzo, III. Satz der Symphonie Nr. 4 Es-Dur

Als Anton Bruckner am 2. Jänner 1874 mit der Arbeit an seiner 4. Symphonie Es-Dur beginnt, ist es gut fünf Jahre her, dass er von Linz nach Wien übersiedelt ist, um die Nachfolge seines ehemaligen Lehrers Simon Sechter als Hoforganist sowie als Professor für Harmonielehre, Kontrapunkt und Orgel am Konservatorium der Gesellschaft der Musikfreunde anzutreten. Die neue Stelle soll ihm vor allem eines bereiten: finanzielle Sicherheit, um sich nun ganz der Komposition widmen zu können. Vorsorglich bittet er das bischöfliche Ordinariat in Linz brieflich darum, seinen Posten als Linzer Domorganist »für einige Jahre gnädigst reservieren zu wollen«, falls er in Wien künstlerischen Schiffbruch erleidet. Und tatsächlich scheinen sich seine Befürchtungen schon bald nach seiner Ankunft zu bewahrheiten: Zwar gelingen ihm mit den Uraufführungen der beiden Messen e-Moll und f-Moll Achtungserfolge, die vielstimmige Kritik an seiner am 26. Oktober 1873 erstaufgeführten 2. Symphonie c-Moll jedoch schürt seine Zweifel. Mehrmals sucht er erfolglos um eine feste Professur oder Lehrstelle an der Universität Wien an, um »Zeit u[nd] Muse zur musikalischen Composition« zu gewinnen. Im Oktober 1874 verliert er auch noch seine Stelle als Hilfslehrer an der Präparandie St. Anna, die er vier Jahre zuvor einzig zum Zweck angetreten hatte, sein als karg empfundenes Einkommen aufzubessern.

So also steht es um Bruckner, als er inmitten der Arbeit an seiner 4. Symphonie – seiner ersten in einer Durtonart –, beginnt, deren Partitur er am 22. November, dem Gedenktag der Heiligen Cäcilia, Patronin der Kirchenmusik, abschließt. In dieser Fassung wird er das Werk allerdings nie hören, weder in Wien, wo er sich noch immer um die Aufführung seiner 3. Symphonie bemüht, noch in Berlin, wo der Musikschriftsteller Wilhelm Tappert, den Bruckner 1876 während der ersten Bayreuther Festspiele

kennengelernt hatte, sich vergebens für das Werk einsetzt. Doch auch fernab der missgünstigen Wiener Kritik stößt die Vierte nicht auf offene Ohren. Auch Benjamin Bilse, Dirigent der berühmten Bilse’schen Kapelle, aus der 1882 das Berliner Philharmonische Orchester (heute: Berliner Philharmoniker) hervorgehen wird, lässt sich nicht zu einer Aufführung bewegen. Und Bruckner? Der beginnt wieder einmal zu zweifeln. Nachdem er seine 2. und 3. Symphonie umfassend revidiert hat, unterzieht er gleich auch seine Vierte einer kritischen Durchsicht und Umarbeitung: »Gestern nahm ich die Partitur der 4. Sinfonie zu Hand u[nd] sah zu meinem Entsetzen, d[a]ß ich durch zu viele Imitationen dem Werke schadete, ja oft die besten Stellen der Wirkung beraubte. Diese Sucht nach Imitationen ist Krankheit beinahe«, gesteht er Tappert am 1. Mai 1877 reumütig.

»In der romantischen 4. Sinfonie ist in dem 1. Satz das Horn gemeint, das vom Rathause herab den Tag ausruft! Dann entwickelt sich das Leben; in der Gesangsperiode ist das Thema: der Gesang der Kohlmeise Zizipe.

2. Satz: Lied, Gebeth, Ständchen. 3. Jagd und im Trio, wie während des Mittagsmahles im Wald ein Leierkasten aufspielt.«

Anton Bruckner in einem Brief vom 22. Dezember 1890 an den Schriftsteller Paul Heyse

Im November 1878 ersetzt Bruckner zudem das von spukhaften Tremoli und Trillerketten durchzogene Scherzo durch einen völlig neukomponier ten Satz, der, wie er an Tappert schreibt, »die Jagd vorstellt, während das Trio eine Tanzweise bildet, welche den Jägern während der Mahlzeit aufgespielt wird«. Doch auch in dieser Fassung wird die 4. Symphonie zu Bruckners Lebzeiten nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken. Statt in den Konzertsaal wandert das Werk abermals in die ›Werkstatt‹, wo Bruckner ein Jahr später für die durch das neue Scherzo gänzlich veränderte Architektur des Gesamtwerks einen neuen Finalsatz als passenden Schlussstein anfertigt. Vom 19. November 1879 bis zum 5. Juni 1880 komponiert er das neue Finale auf Grundlage der 1878 revidierten Version, die er im Autograf mit dem Titel Volksfest versehen hat. Nun endlich scheint die Zeit reif für das lange nur auf dem Notenpapier existierende Werk: Am 20. Februar 1881 findet die Uraufführung der 4. Symphonie durch die Wiener Philharmoniker unter

Anton Bruckner // Scherzo, III. Satz der Symphonie Nr. 4 Es-Dur

Hans Richter im Goldenen Saal des Wiener Musikvereins statt und beschert dem Komponisten den bis dahin größten Triumph seiner Karriere, von dem er noch 1888 an den Dirigenten Hermann Levi schwärmt: »Der Erfolg in Wien ist mir unvergeßlich.«

Die Letztfassung des Scherzos stellte das heute vielleicht bekannteste Musikstück überhaupt aus Bruckners Feder dar. Handelte es sich bei der Erstfassung um ein ›konventionelles‹ Scherzo im 3/4-Takt, dessen Thema allerdings in eigenwillig ›sturen‹ Duolen gegen den Takt komponiert war, so kehrt Bruckner diese Doppelbödigkeit im 1878 neu komponierten Satz um. Die nun innerhalb eines 2/4-Taktes miteinander wetteifernden Triolen der Blechbläser beschwören in Bruckners eigenen Worten eine sich nähernde Jagdgesellschaft und tragen mit ihrer kunstvollen, rhythmischen Verzahnung und dem anschließenden, harmonisch ebenso eigensinnigen ›Halali‹ in den Blechbläsern bis heute zur Popularität des Satzes bei. Das kurze, idyllische Trio beschwört mit seinen brummenden Bordunquinten dagegen das Bild eines Leierkastens, zu dessen Begleitung Flöte und Klarinette eine heitere Ländlermelodie anstimmen.

Duole Folge von zwei Noten, die im Dreiertakt dieselbe Dauer wie drei Noten einnehmen =

Unzweifelhaft hat der Beiname »Romantische« zur Popularisierung der 4. Symphonie beigetragen. Zwar ist das keine programmatische Symphonik im Sinne Hector Berlioz’ oder gar Franz Liszts, doch lassen die außermusikalischen Erläuterungen auf ein zwar vages, jedoch erkennbar umrissenes Programm schließen, das der Komponist dabei möglicherweise erst im Nachhinein auf sein Werk projizierte. Gegenüber dem Schriftsteller Paul Heyse etwa erklärte er sich am 22. Dezember 1890 brieflich: »In der romantischen 4. Sinfonie ist in dem 1. Satz das Horn gemeint, das vom Rathause herab den Tag ausruft! Dann entwickelt sich das Leben; in der Gesangsperiode ist das Thema: der Gesang der Kohlmeise Zizipe. 2. Satz: Lied, Gebeth, Ständchen. 3. Jagd und im Trio, wie während des Mittagsmahles im Wald ein Leierkasten aufspielt.«

Andreas Meier

GESANGStexte

Bundeshymne der Republik Österreich

Text: Paula Preradović // 1887–1951

Land der Berge, Land am Strome, Land der Äcker, Land der Dome, Land der Hämmer, zukunftsreich!

Heimat großer Töchter und Söhne, Volk, begnadet für das Schöne, vielgerühmtes Österreich. Vielgerühmtes Österreich.

Oberösterreichische Landeshymne

Hoamatgsang

Text: Franz Stelzhamer // 1802–1874

Hoamatland, Hoamatland, di han i so gern!

Wiar a Kinderl sein Muader, a Hünderl sein Herrn.

Europahymne

Ode an die Freude

Text: Friedrich Schiller // 1759–1805

Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium, Wir betreten feuertrunken, Himmlische, dein Heiligtum.

Deine Zauber binden wieder, Was die Mode streng geteilt, Alle Menschen werden Brüder, Wo dein sanfter Flügel weilt.

Highlights in der Saison 25–26

Di, 18. Nov 2025, 19:30

Mittlerer Saal

Herta Müller & Duo Brüggen-Plank

Der Beamte sagte Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller ist für eine Lesung ihrer Erzählung

Der Beamte sagte im Brucknerhaus zu Gast, musikalisch unterstützt vom Duo Brüggen-Plank.

Mo, 24. Nov 2025, 19:30

Großer Saal

Karten und Infos: +43 (0) 732 77 52 30 brucknerhaus.at

Saraste, Kuusisto & Helsinki Philharmonic Orchestra

Ein finnisches Programm mit Werken von Outi Tarkiainen und Jean Sibelius, ergänzt um Igor Strawinskis Violinkonzert, präsentieren

Jukka-Pekka Saraste, Pekka Kuusisto und das Helsinki Philharmonic Orchestra.

Mi, 10. Dez 2025, 19:30

Großer Saal

Hrůša & Wiener Philharmoniker

Erstmals seit Langem sind die Wiener Philharmoniker wieder im Abonnement zu erleben und haben dabei gemeinsam mit Jakub Hrůša ein Programm voll orchestraler Klangpracht im Gepäck.

Jagoda Marinić

Festrednerin

Jagoda Marinić, Schriftstellerin, Publizistin, Podcasterin und Kolumnistin für den Stern, ist eine der aktuell einflussreichsten Stimmen der deutschen Medienlandschaft. Sie publizierte international bereits in der New York Times, ist Host des erfolgreichen ARD-Podcasts FREIHEIT DELUXE und wurde für die Moderation ihres arte-Talks Das Buch meines Lebens für den Grimme-Preis nominiert. Zehn Jahre lang baute sie als Kulturmanagerin das Interkulturelle Zentrum in Heidelberg auf, bevor sie 2023 die Leitung des Internationalen Literaturfestivals Heidelberg übernahm. Die Suche danach, wer sie ist und wie ein ›Wir‹ aussehen könnte, beschäftigt Jagoda Marinić gleichermaßen. Es gelingt ihr, in kleinen literarischen Formen große zwischenmenschliche Momente von Nähe zu beschreiben. Ebenso findet sie in ihren Kolumnen und politischen Kommentaren Wege, große gesellschaftliche Fragen in Miniaturen zu verhandeln. Dabei verliert sie über dem Ernst der Lage selten den Humor. Ihre Leserinnen und Leser schätzen auch die kürzeste ihrer Schreibformen in den sozialen Medien, wo sie gerne »Digitale Pseudoaphorismen« teilt, wie sie ihre Tweets und Instagramposts nennt.

Noch im Studium wurde Jagoda Marinić vom renommierten Suhrkamp Verlag entdeckt. Während andere für Prüfungen lernten, ging sie fast ein Jahr lang mit ihrem Erstling Eigentlich ein Heiratsantrag auf Lesereise. Mit Anfang zwanzig hatte sie sich ihren ersten Traum erfüllt und schrieb erfolgreich Geschichten – und beendete trotzdem ihr Studium der Politikwissenschaft, Germanistik und Amerikanistik. In ihrem aktuellen Buch Sanfte Radikalität: Zwischen Hoffnung und Wandel (2024, S. Fischer) zeigt sie, wie Demokratien auch in Zeiten der stärker werdenden autoritären Kräfte wehrhaft bleiben können. Veränderung jenseits von Polarisierung ist möglich, dafür streitet sie.

Oö. Jugendsinfonieorchester

Das Oberösterreichische Jugendsinfonieorchester (JSO) besteht seit über 25 Jahren und setzt sich aus den besten Nachwuchsmusiker:innen des Landes zusammen. Es stellt die Spitze der aufbauenden Orchesterlandschaft des Oö. Landesmusikschulwerks dar. Zahlreiche ehemalige Mitglieder musizieren heute in Berufsorchestern, oft sogar an führenden Positionen. Begleitet von Dozent:innen aus dem Bruckner Orchester Linz, der Anton Bruckner Privatuniversität und dem Oö. Landesmusikschulwerk werden unter der Leitung renommierter Dirigent:innen Meisterwerke der symphonischen Orchesterliteratur erarbeitet und anschließend bei Konzerten präsentiert. So arbeitete das JSO unter anderem mit Dennis Russell Davies, Markus Poschner und Katharina Wincor sowie mit Solist:innen wie Nigel Kennedy, Benjamin Schmid und Julia Hagen zusammen. Seit 2022 hat Raphael Kasprian die künstlerische Leitung des JSO inne.

Hard-Chor

Der 2007 gegründete Linzer Hard-Chor und sein Leiter Alexander Koller stehen für routinierte Auftritte, bunte Chorliteratur und viel Experimentierfreude. Seine Repertoireliste umfasst Werke aller Epochen, oft auch Gegenwartsmusik und Uraufführungen. 2017 vertrat der Chor Österreich beim Europäischen Song Contest der Chöre in Riga, zwei Jahre später debütierte er im Musikverein Wien und führte beim Woodstock der Blasmusik Bruckners e-Moll-Messe auf. Besonders gern gehört ist der HardChor in der Linzer Konzertreihe Musica Sacra. 2023 wirkte er an der Welturaufführung von Sir Karl Jenkins One World im Brucknerhaus Linz unter der Leitung des Komponisten mit. Im Jubiläumsjahr 2024 war der HardChor prominent für Anton Bruckner im Einsatz, unter anderem beim Festakt zur Eröffnung des Internationalen Brucknerfests und beim spektakulären Konzert Bruckners Salz in den Salinen Ebensee.

Katharina Wincor

Dirigentin

Aufgewachsen in Oberösterreich, hat sich Katharina Wincor nach dem Studium in Wien und Zürich sowie Meisterkursen bei Riccardo Muti, David Zinman und Robert Spano schnell einen Namen auf den internationalen Bühnen gemacht: 2019 erregte sie internationales Aufsehen, als sie als Assistant Conductor des Dallas Symphony Orchestra mit Musikdirektor Fabio Luisi engagiert wurde. 2020 war sie Preisträgerin der Mahler Competition in Bamberg und zur Ammodo Conducting Masterclass des Royal Concertgebouw Orchestra unter Iván Fischer eingeladen. Durch die Erfahrungen, die sie bereits in jungen Jahren beim Arnold Schoenberg Chor in Wien sammelte, eignete sie sich eine natürliche Herangehensweise an die Arbeit mit Sänger:innen an. Nachdem sie Bernsteins Candide beim May Festival des Cincinnati Symphony Orchestra 2022 dirigiert hatte, leitete sie eine Produktion am Salzburger Landestheater und eine Kinderoper bei den Salzburger Festspielen.

Highlights der vergangenen Saisonen waren Gastdirigate beim SWR Symphonieorchester, beim WDR Sinfonieorchester, bei den Bamberger und den Wiener Symphonikern, beim National Symphony Orchestra in Washington, D.C., beim São Paulo State Symphony Orchestra, beim Yomiuri Nippon Symphony Orchestra in Tokio und dem Queensland Symphony Orchestra. Mehrfach arbeitete sie bereits mit dem Frankfurter Museumsorchester, dem Bruckner Orchester Linz, dem ensemble reflektor und dem Klangforum Wien zusammen und trat mit namhaften Solist:innen wie James Ehnes, Elisabeth Leonskaja, Daniel Müller-Schott, Julian Steckel und Jean-Yves Thibaudet auf.

In der Saison 2025/26 debütiert Katharina Wincor beim hr-Sinfonie orchester, beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, beim Sinfonieorchester Biel Solothurn und beim Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Außerdem wird sie zum Jubiläumsjahr von Hans Werner Henze eine Produktion von Die Englische Katze an der Bayerischen Staatsoper leiten.

Impressum

Herausgeberin

Linzer Veranstaltungsgesellschaft mbH, Brucknerhaus Linz, Untere Donaulände 7, 4010 Linz

Redaktion

Andreas Meier

Biografien

Philipp Kehrer, Romana Gillesberger

Lektorat

Celia Ritzberger

Gestaltung

Anett Lysann Kraml

Abbildungen gemeinfrei (S. 8, 11 & 20), Arnold Schönberg Center, Wien (S. 13), G. Hohenberg (S. 16–17), G. Gerster (S. 25), R. Winkler (S. 26), C. Börner (S. 27), A. Grilc (S. 29)

Copyright für das Aufführungsmaterial von Rachel Portmans

Endangered: St. Rose Music Publishing

Programm-, Termin- und Besetzungsänderungen vorbehalten

LIVA – Ein Mitglied der Unternehmensgruppe Stadt Linz

Wir danken für Ihren Besuch und wünschen Ihnen ein schönes Konzert!

Mit unserer eigenen Hammerkopfproduktion entfesseln wir das volle tonliche Spektrum unserer Flügel und Klaviere –eine Kunst, die Leidenschaft, Erfahrung und Disziplin erfordert. www.bechstein-linz.de

TAG FÜR TAG Ein Leben lang.

vossentowels vossen_towels vossentowels