Per Maudie la vita è come l’oceano: immensa e imprevedibile.

Ma adesso sente di poterla affrontare un’onda alla volta.

leggere il mondo

Leggere le figure, la storica collana di Mondadori dedicata ai picture book, compie 35 anni!

Classici indimenticabili di ieri edi oggi, personaggi, autori e illustratori amati da intere generazioni ti aspettano in libreria per festeggiare insieme!

REDAZIONE

Direttore responsabile:

Pier Francesco Nesti

Coordinamento editoriale

Ilaria Tagliaferri (itagliaferri@idest.net)

Redazione Federica Mantellassi (fmantellassi@idest.net)

Staff catalogatori documentalisti

Selene Ballerini, Antonella Lamberti, Federica Mantellassi

Progetto grafico

Paolo Bulletti

Grafica

Mirco Bettazzi

Stampa

Arti Grafiche Cardamone srl - Decollatura (CZ)

Amministrazione e pubblicità

Sonia Mini (smini@idest.net)

Abbonamenti

Sabrina Benelli (sbenelli@idest.net)

Evelin Arweck è illustratrice e graphic designer. Laureata in secnografia e comunicazione visiva, ha lavorato per nove anni come graphic designer a Londra. Sta completando il Mimaster Illustrazione.

Editoriale

5 Un mondo di mondi. Sandra Gesualdi e Federica Petti

Identità arricchita

18 Pinocchio e l’identità arricchita. Vinicio Ongini

20 Scomporre per creare. Intervista di Letizia Soriano a Laura Izzi

23 Bambini di vetro. Manuela Trinci

26 Ambivalenza dell’inclusione. Marco Dallari

29 Giocare alle parole intraducibili. Conversazione di Ilaria Tagliaferri con Franco Lorenzoni

31 Ombre, teatro e racconti. Felicita Rubino

33 Una scuola speciale. Tiziana Scemi

36 Biblio con Vista. Monica Caiazzo

37 Una lingua sola non basta. Cristina Manea

39 Cittadinanza italiana, scuola e opportunità. Michele Arena

40 Con-cittadinanze. Diana Cesarin

42 Da Mamma lingua al sevice learnig. Patrizia Sopranzi e Francesca Pepi

43 Crescere e conoscere attarverso le lingue. Maria Rosaria Colagrossi

45 Very Brat. Fiamma De Salvo

47 Nascondersi tra le pagine. MCE di Genova

48 Un iconico personaggio ponte. Rossana Maranto

50 Albi per conoscere il mondo. Antonella Capetti

53 Io come te. Gabriela Zucchini

57 Sciogliere i nodi delle contraddizioni. Conversazione di Fausto Boccati con Sumaya Abdel Qader

LiBeR, trimestrale sull’editoria e letteratura per l’infanzia, è progettato ed editato da Fondazione Accademia dei Perseveranti, ente culturale partecipato del Comune di Campi Bisenzio (FI).

Sede editore, amministrazione e gestione dei servizi

Fondazione Accademia dei Perserveranti

Piazza Dante 23 - 50013 Campi Bisenzio (FI)

Tel. 055 8979403

E-mail: liberweb@idest.net www.liberweb.it

Autorizzazione del Tribunale di Firenze n. 3719 del 2/6/1988

L’editore si dichiara disponibile a riconoscere, a chi ne sia legalmente in possesso, eventuali diritti per le immagini di cui non sia stato possibile reperire la fonte.

Segui LiBeR su

HANNO COLLABORATO AL N. 146

Michele Arena, educatore e scrittore

Sumaya Abdel Qader, scrittrice

Selene Ballerini, bibliotecaria documentalista, Campi Bisenzio

Dina Basso, libraia

Marcella Basso, autrice ed esperta di libri tattili

Matteo Biagi, insegnante e blogger

Alice Bigli, libraia e formatrice

Fausto Boccati, libraio e formatore

Francesca Brunetti, bibliotecaria, INAF Arcetri

Cristina Busani, esperta di letteratura per l’infanzia

Monica Caiazzo, dirigente scolastica

Marnie Campagnaro, docente di Letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, Università di Padova

Antonella Capetti, docente e scrittrice

Diana Cesarin, docente e scrittrice, Movimento Cooperazione Educativa

Maria Rosaria Colagrossi, bibliotecaria

Elena Corniglia, responsabile centro documentazione e ricerca sul libro accessibile, Area Onlus, Torino

Marco Dallari, scrittore e saggista

Susi Danesin, attrice

Premio LiBeR

Numero 146 . Aprile/Giugno 2025 . Anno XXXVIII . Fasc. II 72 60

Vichi De Marchi, giornalista e scrittrice

Adolfina De Marco, esperta di promozione della lettura

Fiamma De Salvo, bibliotecaria

Agata Diakoviez, libraia

Sandra Gesualdi, Direttrice Fondazione Accademia dei Perseveranti

Grazia Gotti, esperta di letteratura per l’infanzia

Nicoletta Gramantieri, bibliotecaria, Bologna

Hannah Arnesen, scrittrice e illustratrice

Francesca Romana Grasso, pedagogista

Maria Grosso, esperta di letteratura per l’infanzia

Laura Izzi, illustratrice

Antonella Lamberti, bibliotecaria documentalista, Campi Bisenzio

Franco Lorenzoni, docente e scrittore

Cristina Manea, docente

Rossana Maranto, direttrice artsitica Festival Illustramente

Serena Marradi, bibliotecaria, Firenze

Giusi Marchetta, scrittrice ed esperta di letteratura per ragazzi

Benedetta Masi, bibliotecaria

Claudia Masiero, redattrice

Vinicio Ongini, consulente MIUR, saggista

60 Libri senza retorica. Benedetta Masi

62 Bellezza come resistenza.

Intervista di Marnie Campagnaro a Hannah Arnesen

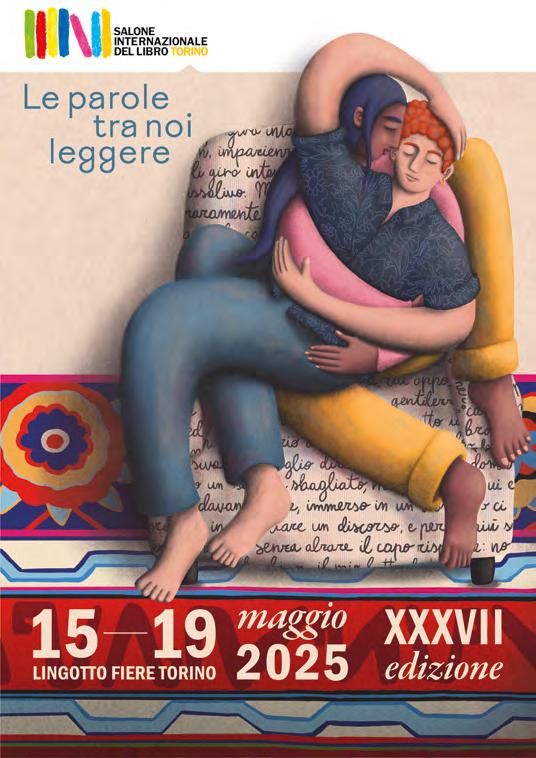

Speciale Salone internazionale del libro 2025

64 Nati sotto il segno dei libri...e dell’accessibilità

65 Lo scaffale ideale di libri accessibili.

Marcella Basso, Elena Corniglia, Susi Danesin, Francesca Meoli,

Sabrina Egiziano

67 Educare alla lettura: anticipazioni sul programma al Salone.

Giusi Marchetta

Mappamondi

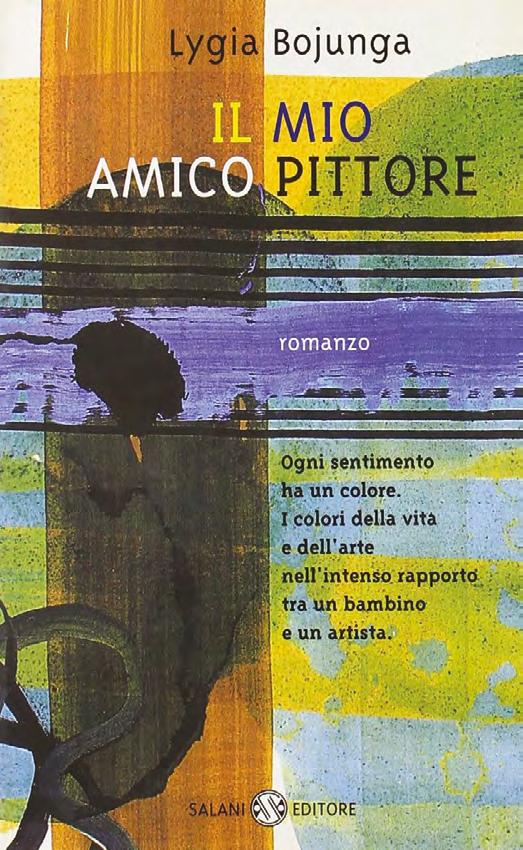

68 Brasile e condivisione. Grazia Gotti Spuntinidiletture

70 Splendide e altre creature. Selene Ballerini

72 Tempo di Fiera: novità dalla Bologna Children’s Book Fair

Rubriche

6 Zoom editoria

74 Rubabandiera. Roberto Farnè

76 La cattedra di Peter. Emma Beseghi

78 La cassetta degli attrezzi. Claudia Masiero

Schede Novità – Inserto redazionale

81 La bibliografia del libro per bambine/i e ragazze/i 120 segnalazioni bibliografiche

Federica Petti, Vicesindaca Campi Bisenzio con delega alla cultura

Francesca Pepi, bibliotecaria

Rosella Picech, esperta di letteratura per l’infanzia

Felicita Rubino, docente

Giulia Romualdi, bibliotecaria, Faenza

Fernando Rotondo, esperto di letteratura per l’infanzia

Patrizia Sopranzi, bibliotecaria

Tiziana Scemi, docente

Letizia Soriano, docente

Francesca Tamberlani, giornalista e blogger

Marcella Terrusi, docente di Storia e Culture d’infanzia, Università degli Studi di Bologna

Manuela Trinci, psicoterapeuta, saggista

Gabriela Zucchini, esperta di letteratura per l’infanzia

IL COMITATO SCIENTIFICO DI LIBER

Domenico Bartolini, studioso di letteratura per l’infanzia

Emma Beseghi, docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Bologna

Pino Boero, docente di Letteratura per l’infanzia, Università di Genova

Stefano Calabrese, docente di Semiotica del testo, Università di Modena e Reggio Emilia

Franco Cambi, già docente di Filosofia dell’educazione, Università di Firenze

Roberto Farnè, docente di Pedagogia del gioco e dello sport, Università di Bologna

Mary Hoffman, scrittrice e editor di Armadillo, magazine sui libri per ragazzi, Inghilterra

Mauro Guerrini, docente di Biblioteconomia, Università di Firenze

Federico Maggioni, illustratore e concept designer

Rita Valentino Merletti, studiosa di letteratura per l’infanzia

Luigi Paladin, psicologo, bibliotecario, studioso di letteratura per l’infanzia

Riccardo Pontegobbi, studioso di letteratura per l’infanzia

Michele Rak, docente di Teoria e critica della letteratura, Università di Siena

Dieter Richter, docente di Storia e critica della letteratura, Università di Brema, Germania

Jack Zipes, docente di Lingua e letteratura tedesca, Università del Minnesota, Stati Uniti

Un albo illustrato dal design ra nato e dal sapore vintage, che invita a ri ettere su come tendiamo a giudicare gli altri

Uno sbalorditivo e toccante graphic novel che ci racconta del cambiamento climatico e della potenza della natura

Dall'autore Premio Andersen per Testa di Ferro, un nuovo appassionante Young Adult a sfondo storico, con protagonista una ragazza vichinga

Pieno di umorismo e disarmante sincerità, un romanzo su quel momento in cui un bambino sta diventando un adolescente

In Italia succede ancora oggi che una ragazza o un ragazzo non possano andare in gita scolastica o partecipare a una gara sportiva all’estero perché in attesa di alcuni documenti. Perché? Perché i bambini e le bam bine di altra origine, nonostante frequenti no le scuole delle nostre città e/o sia no nati in Italia non sono considerati cittadini e cittadine italiane, almeno fino ai loro 18 anni: inaccettabile. Per questo sosteniamo convintamente il referendum sulla cittadinanza previsto l’8 e il 9 giugno prossimo. Un primo importante passo per far sì che quella convivenza delle differenze che si respira nelle nostre aule, piazze, biblioteche così piene di vita e brulicanti di umanità, possa finalmente diventa re una pratica, non solo consolidata nella nostra Repubblica, ma anche riconosciuta per legge. Per far sì che i e le nostre concittadine si sentano final mente cittadine e cittadini, riconosciuti nei loro diritti e an che nei loro doveri. È questo che ci chiedono i tanti ragazzi e ragazze: partecipare, votare, vivere, essere protagonisti e portatori di incontro e relazione.

Ed è proprio nelle nostre scuole e nelle nostre biblioteche che dobbiamo continuare a seminare il “sentimento dell’ampiezza” che deriva da una società meticciata, ascoltare storie di famiglie multietniche, parlare di esperienze condivise, promuovere quelle “identità arricchite” e le molte appartenenze di cui il nostro Paese è foriero.

Proprio laddove la cultura di tutte e tutti, e il plurilinguismo, sono i valori aggiunti che promuovono la cittadinanza attiva, evoluta e in evoluzione in cui il conoscersi e il riconoscersi di-

ABBONAMENTI

LA RIVISTA LIBER

Editore Fondazione Accademia dei Perseveranti

Abbonamento annuale a 4 numeri: Italia: € 50,00 - Estero: € 72,00

LiBeR in versione digitale

I singoli fascicoli in pdf nei principali store a € 4,99

LIBER DATABASE

Abbonamenti - accesso singolo: € 115,00 + iva 22%

- accessi multipli:

- da 2 a 5 accessi sconto 10%

- da 6 a 10 accessi sconto 15%

- da 10 a 20 copie sconto 20%

- ulteriori sconti oltre i 20 abbonamenti

ventino una modalità di essere città, Italia, Europa, mondo: come ci indicano gli articoli 3 e 11 della nostra Costituzione, in pace e legati da relazioni di solidarietà e uguaglianza.

Fare cultura e fare scuola in ottica multiculturale è in tal senso un atto politico: senza ergersi a un “noi” distanziato da un loro, sentendosi parte di un mondo senza confini e pregiudizi sociali, dove qualsiasi persona portatrice di una qualsivoglia caratteristica di diversità sia un unicum all’interno di una comunità di pari. Come in ogni comunità educante attiva, che dovrebbe essere alla base di ogni città.

Vogliamo vivere in un mondo di mondi, un mondo di unione e internazionalismo, un mondo in cui le storie e le parole siano di tutte e tutti, in uno scambio continuo e incessante. Per questo l’8 e il 9 voteremo SI. Per questo continueremo a pubblicare numeri di LiBeR liberi e indipendenti che possano contribuire a far pensare, inventare nuove parole, rimuovere gli ostacoli. Come da art. 3.

Federica Petti, Vicesindaca Campi Bisenzio con delega alla cultura

Sandra Gesualdi, Direttrice generale Fondazione Accademia dei Perseveranti

BONUS DOCENTI

Tutti gli insegnanti possono utilizzare il bonus docenti per acquistare LiBeR, LiBeR Database e le pubblicazioni di Idest per l’aggiornamento professionale A www.liberweb.it

PER ABBONARSI

- http://www.liberweb.it - email: sbenelli@idest.net

Pagamento intestato a Fondazione Accademia dei Perseveranti tramite:

- bollettino di c/c postale n. 15192503

- bonifico: IBANIT15P0760102800000015192503

A Attiva l’abbonamento in LiBeRWEB

A Acquista LiBeR in versione digitale nei principali store

Visita il portale di LiBeR e iscriviti a LiBeRWEB News per ricevere gratuitamente la newsletter A www.liberweb.it

Promosso dal Comune di Campi Bisenzio

Socio International Board on Books for Young People Italia

Membro del comitato promotore del Premio Nazionale Nati per leggere

LiBeR è una rivista riconosciuta dalle associazioni pedagogiche per le valutazioni nazionali della ricerca

ESPERTI

Isol;

trad. di L. Vergara

Huilcamán

Logos, 2025, 48 p.

(Gli albi della Ciopi)

€ 16,00 ; Età: da 5 anni

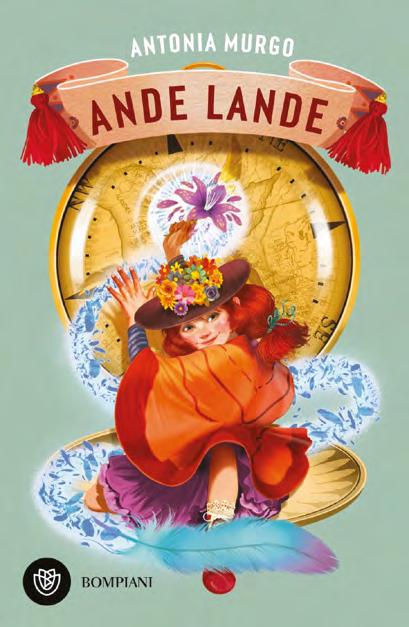

Antonia Murgo Bompiani, 2025, 493 p.

(I grandi e i piccoli)

€ 18,00 ; Età: da 10 anni

Se già Munari, Delaunay, Pacovská, Luzzati si sono cimentati nella creazione di alfabetieri, ora è la volta di Isol, premio Astrid Lindgren nel 2013.

Con il suo stile unico e il suo sguardo ironico, la poliedrica autrice argentina offre nei suoi libri sempre un’indagine profonda della società contemporanea, ampliando le prospettive dell’albo illustrato.

In Italia grazie a Logos, ecco la sua interpretazione dell’alfabeto che già dal titolo imbocca una strada tutta sua: la parola abbecedario ricorda quel grosso volume venduto dal burattino per poter partecipare allo spettacolo del terribile Mangiafuoco. Ma oltre all’eredità culturale, abbecedario si presenta come una parola ludica, che gioca sommando le prime quattro lettere dell’alfabeto. Se vogliamo dare una definizione sintetica di questo libro potremmo dire che è un gioco sapientemente libero.

Dopo una vera e propria nuotata a dorso in un mare di lettere nella seconda di copertina, una a una le lettere sfilano scritte a mano lasciando che il gesto libero dell’artista ne valorizzi la forma. A fianco l’autrice crea un’illustrazione in perfetto “stile Isol”, utilizzando una tecnica di doppi contorni: grazie al segno su forme geometriche, si

crea un raffinato effetto fuori registro, che rende i soggetti dinamici, sfuggenti, ironici. Ma è l’aggiunta del testo che crea la vera rivoluzione. Ecco un esempio: c’è un grande Elefante con una lunghissima scala appoggiata alla pancia e a fianco una piccolissima bambina, con valigia, che lo guarda; il testo recita “Andiamo in vacanza?” Scardinando la tradizione che vuole lettera, immagine e parola in perfetta sintonia (E come Elefante), Isol si libera totalmente ma segue due regole: crea immagini evocate dalla composizione di forme geometriche e dà vita a un testo che comprende una parola che comincia con la lettera scelta, in questo caso la parola “vacanza” (ma forse anche la sottintesa valigia). Così di pagina in pagina genera uno stupore divergente, apparentemente ironico ma, sotto la superficie, profondamente emotivo e visionario. Un ennesimo inno all’infanzia.

Grazie a un suggerimento dell’editore italiano, l’opera si completa con una pagina di istruzioni per fare dove Isol spiega il suo progetto e invita i bambini e le bambine a creare il loro abbecedario.

Cristina Busani

Il regno di Ande Lande è un mondo immaginario dove il prestigio sociale degli abitanti si misura nei nomi. Trentuno sono i nomi del Re. I cittadini e le cittadine umani ne ricevono in numero variabile secondo la benevolenza degli astri, quattro, cinque, diciassette, qualcuno addirittura più di venti. La dodicenne Chel è l’unica ad averne uno solo. Orfana, cresciuta dalla zia, secondo le regole di Ande Lande Chel è destinata a combinare ben poco: pochi nomi sono considerati infatti causa di poca pazienza, poca memoria, poche capacità, spesso propensione ai guai. Eppure Chel manifesta alcuni poteri dei maghi della terra; tuttavia sa che nessuno le crederebbe. Sa anche che la magia, per potersi sviluppare, ha bisogno di un maestro, e nessun astro la prenderà mai come apprendista. Dove passa, Chel, sembra la-

Nomi, magia e determinazione

sciare una scia di disastri. La sua ostinazione a partecipare a una fiera porta una serie di conseguenze catastrofiche e quando la zia e la cugina, che costituiscono tutta la sua famiglia, vengono miniaturizzate e rapite da un misterioso personaggio, la Reina di Tasche, alla ragazzina non resta

che imbarcarsi in una rocambolesca avventura per cercare di acquisire competenze magiche e così salvarle. Chel attraverserà paesi con regole proprie, dove il tempo e lo spazio non sono mai certi, così come chi siano gli alleati e i nemici, dove ci sono creature fantastiche di ogni tipo, i mezzi di trasporto sono imprevedibili, le bussole non indicano la direzione, i moli si spostano e le profezie vanno interpretate a volte guardando al passato e non solo al futuro.

Dopo Miss Dicembre e il Clan di Luna (2022), Antonia Murgo firma, ancora per per Bompiani, un corposo romanzo di quasi 500 pagine, dall’invenzione fantastica strabordante e originale, dove il mondo prende la forma di un uccello, le piume sono un linguaggio simbolico, i personaggi non sono ciò che sembrano e l’invenzione linguistica continua rivela tutto il piacere di giocare con il suono delle parole.

Alice Bigli

Zo-O

Terre di Mezzo, 2025, 64 p.

(Acchiappastorie)

€ 16,00 ; Età: da 4 anni

C’è un tempo per la cura di sé, che include la costruzione, passo dopo passo, di uno spazio entro il quale sentirsi a “casa”, e un tempo, successivo, in cui è necessario aprirsi all’esterno e accogliere l’altro. L’evoluzione identitaria che si sviluppa nella dialettica dentro/fuori è mirabilmente rappresentata dal protagonista dell’albo L’angolo della giovane e promettente illustratrice coreana Zo-O, stampato ai primi di quest’anno da Terre di Mezzo e già selezionato come “2024 Outstanding International Book” dalla sezione americana di Ibby. Un piccolo corvo elegge a propria dimora un angolo grigio: vi sosta un poco, ne testa la superficie con il corpo, poi avverte il bisogno di renderlo più confortevole. Pagina dopo pagina si procura un letto, una piccola libreria, un tappeto, la luce, una pianta da innaffiare. L’angolo diventa un luogo caldo e sicuro dover poter riposare, leggere, nutrirsi; lo diventa ancor di più quando il corvo decide di tinteggiare di giallo le pareti, realizzando originali forme geometriche che ampliano e illuminano un ambiente che assume un’aria sempre più allegra e personale: “Eppure manca ancora qualcosa…”. La pianta, nel frattempo, è cresciuta, e tra le mura altissime anche il nostro protagonista, che ha

edificato uno spazio tutto per sé ma adesso sente il desiderio di aprire una grande finestra e affacciarsi al mondo. L’autrice sceglie le potenzialità comunicative dell’albo illustrato per raccontare un tratto di vita intimo e comune a ciascuno.

Lo fa attribuendo alla struttura stessa del libro – di formato oblungo in senso

verticale (29x16 cm) – un valore narrativo nel collocare l’angolo al centro, in corrispondenza della rilegatura centrale. È questa una strategia stilistica che conferisce tridimensionalità alla pagina e ricorda le intuizioni dirompenti di Suzy Lee, altra (e più nota) artista coreana, quando ne La trilogia del limite mostrava come le componenti materiali del libro potessero divenire parte della storia. Una strategia stilistica che amplifica il gioco interpretativo dei lettori e muove suggestioni a partire dai segni essenziali e altamente poetici affidati a forma, immagini e (rare) parole.

Chiara

Lepri

Andrew Clements; trad. di B. Masini

Rizzoli, 2025, 240 p.

€ 16,00 ; Età: da 9 anni

Solitamente ci si accosta al seguito di un libro di grandissimo successo con un misto di curiosità, desiderio e la certezza quasi matematica che ci deluderà.

Andrew Clements pubblicò Frindle nel 1996 e immediatamente il mondo ne consacrò il successo. Quando Rizzoli decise di pubblicarlo, serviva una traduzione di questa parola inglese inventata così deliziosa. Beatrice Masini, traduttrice del libro, chiamò Roberto Piumini, e Drilla fu.

Altri libri seguirono, altri successi, altri casi editoriali, ma Frindle/Drilla rimase nel

cuore di tutti i lettori di Clements, ormai cresciuti e diventati a loro volta genitori. Clements morì nel 2019, lasciando al mondo il suo ultimo regalo, The Frindle Files/ Il caso Drilla, ambientato trent’anni dopo Drilla in una scuola media americana. Protagonista è Josh, ragazzino di prima media genio dell’informatica e appassionato di tutto ciò che ha a che fare con la tecnologia. La sua scuola già da alcuni anni permette agli alunni di usare il computer in classe. Gli insegnanti si sono presto adeguati alle nuove tecnologie, tranne il professore di Inglese, Mr N. che pre-

tende libro, carta e penna. Mr N. è un simpatico insegnante, solo un po’ fissato e, secondo il pensiero di Josh, completamente negato con la tecnologia, tanto che non usa in classe mai né il computer né la lavagna interattiva. Un giorno nel cassetto di casa Josh scopre una penna strana, marchiata Drilla: la madre le è molto affezionata e racconta a Josh che quando era bambina ha lottato con tutti i suoi compagni di scuola perché la parola drilla come sinonimo di penna fosse accettata in tutto il Paese. Josh, a cui la curiosità e lo spirito di intraprendenza non mancano, con un’accurata ricerca su Internet scopre che la parola drilla è stata inventata da Nicholas Allen, ma non trova informazioni recenti. Curiosamente Mr N., l’insegnante di Inglese, si chiama Allen Nicholas e le foto nel web gli assomigliano terribilmente… che sia lui il bambino che ha inventato la parola drilla? E come mai odia tanto la tecnologia? Nasce così una strepitosa storia, che non deluderà chi ha amato Drilla, sul significato di cura e di attenzione, sul rapporto che si può instaurare con gli insegnanti, sul valore della riservatezza e su quanto sia faticoso mantenere i segreti.

Angela Catrani

Coso

Arianna Papini Uovonero, 2025, 40 p.

(I geodi)

€ 16,50 ; Età: da 7 anni

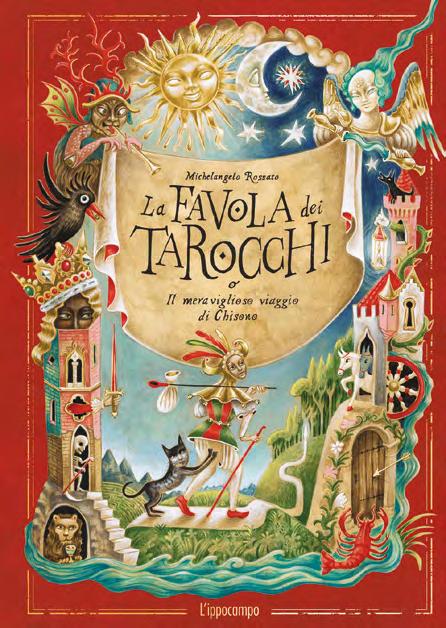

Michelangelo Rossato L’ippocampo, 2025, 64 p.

€ 19,90 ; Età: da 7 anni

“Mi occupo dei bambini. Quando crescono me ne occupo ancora solo che fingono di non conoscermi come fanno con le maestre delle scuole finite. Io ho pazienza, capisco che si vergognano di un Coso immaginato solo per consolarsi”.

Inizia così, in prima persona, l’ultimo albo illustrato dell’artista fiorentina Arianna Papini: a raccontare non è un essere umano e nemmeno un essere vivente in generale, ma lui, Coso, l’amico immaginario di Lei, una bambina

“larga di corpo e di sorriso” che lo ha inventato appena nata.

Il protagonista, un buffo personaggio rosa con le corna e il faccione sorridente, ci spiega la vita difficile degli amici immaginari: disegnati dai bambini quando ne hanno bisogno, trascorrono la loro esistenza a sostenerli nei momenti difficili e vengono dimenticati una volta diventati adulti perché “a disegnare così liberamente i piccoli disimparano un giorno. Quasi tutti. La chiamano età adulta. Alcuni continuano. Quelli li chiamano matti oppure artisti.”

Ciascuna pagina doppia ha uno sfondo di un colore diverso, così come vario è il

rapporto fra il testo e le figure, queste ultime sempre piatte, stilizzate e coloratissime, in un chiaro richiamo al flusso di pensiero libero e giocoso di chi sta raccontando.

Di Lei non si sa molto perché Coso non ci dice neppure il suo nome, non ci dice se ha dei genitori o dei nonni o degli amici. Eppure si sa tutto. Si sa che per stare bene deve dipingere, si sa che ha bisogno di giocare con ciò che conosce, perché altrimenti si spaventa, si sa che ha capito come restare sé stessa, come distinguere tra ciò che si può lasciare andare e ciò a cui non si deve rinunciare mai. Per conoscerla meglio possiamo leggere anche E gli altri, il secondo racconto illustrato, uscito contemporaneamente sempre per i tipi di Uovonero, rivolto a lettori leggermente più grandi, in cui seguiamo la crescita di Lei dal suo punto di vistaunico, scomodo e divergente - in un progetto editoriale originale e poetico, dove il filo conduttore principale della creazione come elemento salvifico è solo uno dei tanti che vi si possono apprezzare.

Serena Marradi

“C’era una volta, o forse c’è ancora, uno strano personaggio che vagabondava come una testa matta di paese in paese”. Inizia così questa favola illustrata il cui protagonista intraprende un lungo viaggio alla ricerca della propria identità; per alcuni era un matto, per altri era semplicemente Chisono, per via della domanda che faceva a tutti quelli che incontrava. E così, camminando per sentieri perduti e città in rovina, il Matto conosce un Mago, una Sacerdotessa, un’Imperatrice, un Imperatore, un Papa e tante altre figure, che compongono l’intero mazzo degli arcani maggiori dei tarocchi.

All’inizio Chisono incontra le figure del tarocco, una dopo l’altra, poi piano piano diventa le figure stesse. Tutti i personaggi lo attraversano e gli insegnano qualcosa, guidandolo - e guidandoci assieme a lui - da un punto di partenza, la domanda del Matto, la prima carta senza numero, a uno di arrivo, il Mondo, la carta numero XXI. Michelangelo Rossato, autore e illustratore, ha creato una favola dedicata al mondo dei tarocchi, che segue l’ordine del mazzo stesso e reinterpreta gli arcani maggiori, sia a livello visivo che di signifi-

cati, inserendosi in una lunga tradizione di artisti e scrittori che si sono ispirati e lasciati suggestionare da queste carte, per citarne due tra i tanti, Niki de Saint Phalle con il parco di sculture Il Giardino dei Tarocchi e Italo Calvino con il romanzo fantastico Il castello dei destini incrociati

Le figure secolari dei tarocchi vengono così riportate in vita integrando gli elementi della tradizione con originali dettagli d’autore e suggestivi rimandi alla storia dell’arte: oltre ai riferimenti alle miniature di alcune carte storiche, il libro è ricco di richiami alla pittura medievale e rinascimentale, ma anche alle miniature persiane e alle incisioni ermetiche e alchemiche; nascosti tra le pagine ci sono inoltre omaggi al Sacro Bosco di Bomarzo e al Castelletto di Villa Belvedere a Mirano.

Chiudono poi quest’opera complessa e stratificata alcune appendici di approfondimento e un gioco finale: come i tarocchi nascondono segreti, anche questo libro ha i suoi, che possono essere scoperti tra le pagine, andando alla ricerca di campanellini perduti, numeri e lettere per risolvere, forse, l’enigma della favola.

Eléonore Grassi

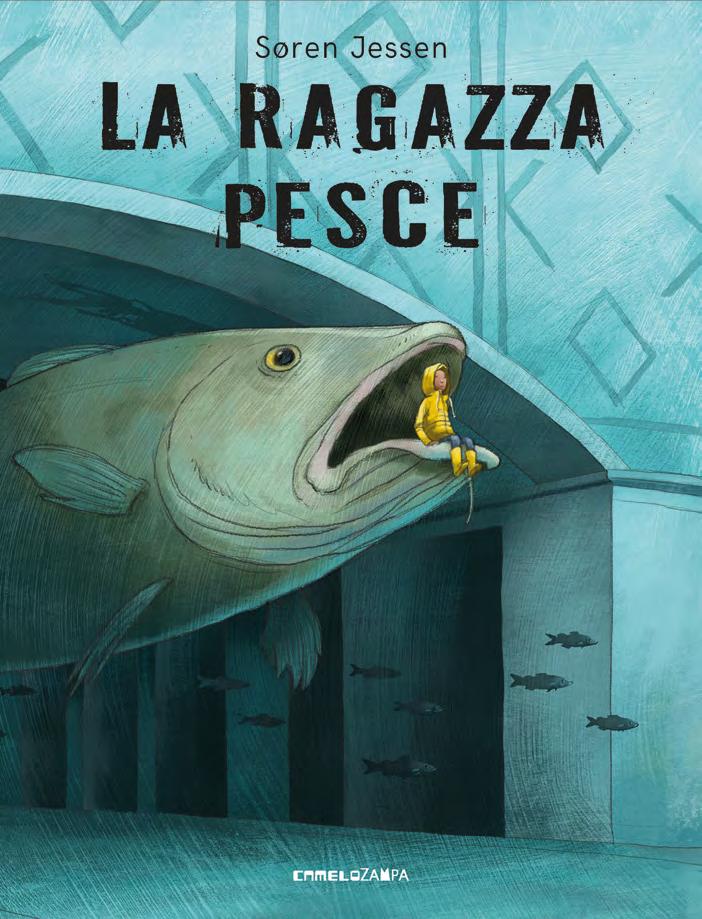

Kari Stai;

trad. di M. V. D’Avenia

Camelozampa, 2025, 165 p.

(I peli di gatto)

€ 15,90 ; Età: da 11 anni

Juri ha dodici anni e per strada non vuole mai superare una persona anziana per non ricordarle che presto morirà. Ama bere il latte freddo, ma quando la mamma per accontentarlo apre apposta un cartone nuovo prima che quello vecchio sia vuoto e Juri si accorge che è freddissimo, non dice nulla per non darle un dispiacere.

Tanto acuta è la sua capacità di comprendere il mondo, quanto arduo è per lui il confrontarsi con il divorzio dei genitori, con il primo innamoramento per una compagna di scuola, con la morte, con il suo cuore e con l’imma-

le fragilità

gine di sé che con fatica sente formarsi dentro nelle sue interazioni con i compagni e con Evy, l’amica di sempre, nonché con un ottantacinquenne, che sa trasmettergli i trucchi del calcio… È “difficile spiegare perché tutto è così stressante”. “Se solo uno potesse andare dal dottore e farsi amputare i sentimenti”. È tempo di esultare perché con Felice abbastanza, suo primo romanzo in un tracciato di autrice di testi e illustrazioni – vedi i noti albi norvegesi della serie di Jacob e Neikob – Kari Stai ridona attenzione letteraria alla sensibilità. Tanto più acuta

quanto più rivoluzionaria. Una sensibilità che promana sia dalla freschezza geniale della scrittura – che la traduzione di Maria Valeria D’Avino coglie in pieno – sia dal compenetrarsi del romanzo e delle immagini, a disvelare un sottotesto più cupo e visionario: chiaroscuri esasperati e grandi occhi, quali segni di una sofferenza che, soprattutto per chi ha antenne sottili come il protagonista, comporta l’essere relegati nell’infanzia, in balia del mondo e degli adulti.

Così vediamo Juri precipitato dentro un grande cuore, mentre cerca di capire dai film come si bacia, e cosa copiare dal modo di vestire dal ragazzino più “considerato” in classe. Il suo è un affacciarsi con umanità e umorismo sulla vita e sui primi vissuti amorosi, con una compagna o con un compagno che sia.

Prescelto dalla selezione White Ravens, Felice abbastanza sa dunque trasmettere al tempo stesso dolore e gioia (“quanto dev’essere felice uno, secondo te?”), la sensibilità come valore e come capacità di accettare pian piano, tra goffaggine e sbagli, le proprie fragilità. Un antidoto fantastico all’ossessione sociale performativa e competitiva dei nostri tempi.

Maria Grosso

Kathleen Glasgow

trad. di A. Di Meo Rizzoli, 2025, 464 p.

€ 18,00 ; Età: da 14 anni

Ampiamente acclamata dal pubblico e dalla critica, l’autrice statunitense Kathleen Glasgow torna in Italia per la casa editrice Rizzoli con un romanzo tagliente e coraggioso al pari di quelli che lo hanno preceduto. Glass girl, nelle librerie da marzo 2025, entra in punta di piedi – ma senza filtri né addomesticamenti – nell’universo angoscioso della dipendenza, che

qui inghiotte un’adolescente incapace, inizialmente, di assemblare i pezzi dispersi del proprio io in frantumi. Bella, quindici anni, nasconde il proprio viso dietro un trucco pesante, mentre felpe e jeans larghi ospitano il suo corpo bisognoso di spazio per il dolore traboccante che giorno dopo giorno vi cresce. Investita dai genitori di responsabilità che non le competerebbero, la ragazza subisce dapprima il loro divorzio, quindi l’abbandono da parte del fidanzato e, poco dopo, la morte dell’amatissima nonna, suo unico porto sicuro. Per rendere tutto più sopportabile, Bella beve vodka e altre sostanze alcoliche, come e quando può, mentendo a genitori e amici e, ancor prima, a se stessa. Non si riconosce, infatti, come alcolista e si convince, vi-

ceversa, di avere la situazione sotto controllo. Ma i continui hangover e, in particolare, un drammatico episodio di intossicazione da alcol richiedono infine la sua ospedalizzazione, cui seguono due mesi in un centro di riabilitazione per adolescenti. Qui, circondata dalla selvatichezza del deserto dell’Arizona, Bella avvia un percorso di recupero segnato da conquiste e ricadute, in cui non mancano la fatica e il dolore che affrontare la realtà del proprio abisso interiore richiede. Alla sua protagonista che avverte se stessa come un “errore gigantesco” Glasgow offre, così, la possibilità di un viaggio iniziatico alla scoperta di sé, concedendosi il lusso di togliersi i guanti perché lei, con i suoi adolescenti lettori, vuole interagire nel segno del rispetto e dell’onestà: non smussa gli spigoli del reale, non sceglie l’obnubilamento di fronte all’abbandono, alle ferite autoinflitte o alla morte, ma dice la verità, che sola può aggiustare, accanto alle vere amicizie e al supporto di professionisti empatici, tutto quello che si rompe. Persone comprese.

Elena Guerzoni

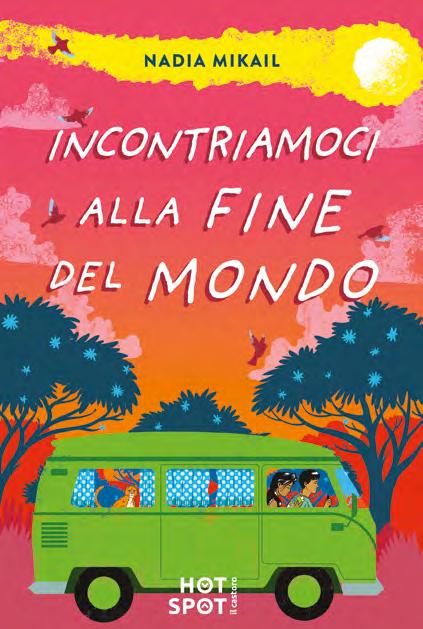

Nadia Mikail; trad. di M. Bastanzetti

Il Castoro, 2025, 177 p.

(HotSpot)

€ 16,50 ; Età: da 13 anni

Il romanzo prende avvio da un contesto pre-apocalittico, raccontando come Aisha, adolescente che vive in Malesia, affronta con la sua famiglia le settimane che la separano dalla fine del mondo. Infatti, proprio nel giorno in cui scoprono di aver superato le prove di ammissione all’università, Aisha e il fidanzato Walter apprendono che un asteroide è entrato in rotta di collisione con la Terra e che, nonostante una serie di tentativi segreti, i leader mondiali non sono stati in grado di evitarlo. Nel tempo che resta loro da vivere, Aisha e la madre decidono di partire per cercare June, la sorella che un paio di anni prima le ha abbandonate e ha interrotto i contatti con loro. Con Walter, i suoi genitori e un gatto randagio che non hanno il coraggio di abbandonare, Aisha si mette in viaggio per Malacca, con la speranza di trovare la sorella nella vecchia casa dei nonni. A dispetto dell’ambientazione e della scintilla che muove la trama, il felice esordio di Nadia Mikhail non è affatto un romanzo di genere, ma una storia che esplora le relazioni e che ha il suo centro nel verbo “incontrare”, presente sia nel titolo italiano, sia – con una sfumatura diversa – nel titolo originale (The cats we meet along the way). Durante il viaggio,

che tocca tappe significative per l’universo emotivo dei personaggi, il lettore si interrogherà su quali comportamenti rendono dignitosa la vita degli uomini, cosa significhi essere una famiglia, in quali differenti modalità le persone affrontano il dolore e la perdita. Incontriamoci alla fine del mondo è una riflessione delicata, ma non consolatoria, sulla tran-

Prima dell’Apocalisse

sitorietà dell’esistenza, minacciata non soltanto dalla catastrofe in arrivo, ma anche dal ciclo naturale della vita. La vecchiaia e la malattia, evocate nei ricordi di famiglia, non determinano un abbandono alla disperazione, ma al contrario rafforzano la volontà di celebrare la vita e i legami tra le persone. Il romanzo intesse realtà e sogni, passato e presente, con una fluidità narrativa che non spiazza il lettore, ma gli restituisce pienezza di senso e di orizzonte. In conclusione, si tratta di un libro che scalderà il cuore dei lettori adolescenti, poiché non nasconde il dolore, ma lascia campo alla speranza.

Matteo Biagi

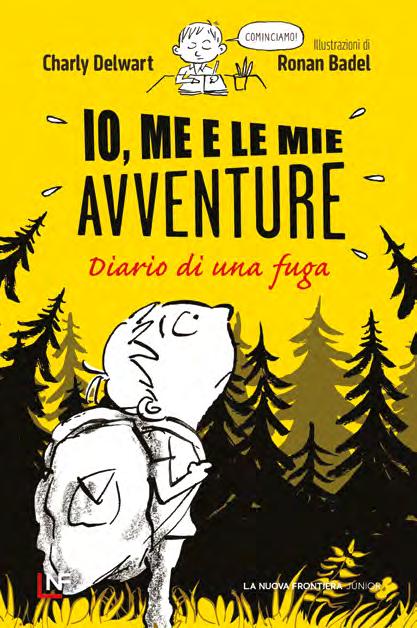

Charly Delwart, ill. di Ronana Badel; trad. di F. Novajara

La Nuova Frontiera Junior, 2025, 144 p.

€ 13,90 ; Età: da 9 anni

La realtà diventa piatta e grigia senza la fantasia e che cosa c’è di più fantastico che organizzare una fuga da casa? Gaspar è un ragazzino di dieci anni, ma ha già idee ben precise sugli adulti. Per esempio è convinto che i diritti dei bambini non debbano essere messi in discussione. Così decide di scappare da casa. Una storia divertente, piena di humor per chi ama il gioco e lo scherzo, Io, me e le mie avventure racconta come il desiderio di ignoto si trasforma per Gaspar in una magica avventura più inventata che reale, una prospettiva diversa di vedere le cose.

Scappare di casa

I motivi per scappare di casa sono svariati e Gaspar li enumera uno dopo l’altro, ma la ragione fondamentale è che non va d’accordo con i genitori. Si sente rimproverato ingiustamente quando invece spesso la colpa è delle due sorelle più piccole; non viene ascoltato quando espone le sue ragioni; è insomma trattato in maniera non adeguata, si sente incompreso. “So meglio di loro cosa fare per il mio bene.” Il motivo di discussione è la scelta della scuola media. Lui vuole restare vicino a casa con i suoi compagni, loro preferi-

scono una scuola “migliore e più grande”. Il solito discorso dei genitori: sceglierai quello che vuoi quando sarai più grande e non osare contraddire altrimenti chiuditi in camera tua. Considerazioni di Gaspar: “più diventiamo preadolescenti, meno i genitori ci capiscono, ma noi capiamo di più come la pensano loro e quindi andiamo meno d’accordo”. Ma una volta decisa la fuga, il problema è come attuarla. E qui comincia il bello. Giorno per giorno si snoda il suo diario che rivela un carattere molto attento ai particolari e deciso ma anche consapevole delle innumerevoli difficoltà che dovrà affrontare sia che la sua fuga avvenga in un bosco vicino a casa o in un Paese straniero. Quest’ultima scelta è subito esclusa poiché anche i suoi amici sono partecipi del progetto e lo mettono in guardia dai pericoli che potrebbe incontrare. Leggendo le traversie di Gaspar e i suoi interrogativi vengono in mente i nostri ricordi d’infanzia ed è questo il pregio di questo piccolo libro. È come se tutto fosse accaduto in ambienti di sogno, senza dimenticare turbamenti e contraddizioni, ma neppure la svogliatezza di quei giorni felici quando sembrava che nulla potesse avere fine.

Paola Benadusi Marzocca

Nick Abadzis; trad. di O. Martini

Tunué, 2025, 208 p.

(Prospero’s books)

€ 19,90 ; Età: da 14 anni

A quasi venti anni dalla sua uscita giunge in Italia Laika, un graphic novel dedicato al primo essere vivente “lanciato” nello spazio. Il libro nel 2008 è stato insignito dell’Eisner Award, uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel campo dei fumetti, viene proposto da Tunué e porta la firma di Nick Abadzis. Laika racconta molto di più della storia di Kudrjavka, Codariccia, come era stata soprannominata questa cagnetta randagia scelta e addestrata per affrontare la missione spaziale a bordo dello Sputnik 2. Oltre a essere un atto di amore verso l’animale, il libro ha il pregio di ricostruire, tra finzione e realtà, il conte-

sto storico culturale che dette origine all’impresa. Il racconto, in quattro capitoli, alterna e intreccia due piani narrativi: quello dedicato della realizzazione di una delle più note missioni spaziali e quello “biografico” della cagnolina. L’incipit anticonvenzionale e inaspettato mostra un uomo in lotta per la sopravvivenza in un gelido paesaggio nordico. Si tratta di Sergej Pavlovič Korolëv, il principale artefice dei programmi spaziali dell’Unione sovietica, arrestato alla fine degli anni trenta del secolo scorso, durante le purghe

staliniane, e spedito a Kolyma in Siberia.

Il fumetto con un salto temporale ci porta nel 1957, al lancio appena avvenuto dello Sputnik 1, cui Korolëv allora riabilitato dette un contributo immenso, e alla atmosfera di cupa segretezza che caratterizzò la realizzazione della seconda missione nello spazio. Imposta da Chruscëv allo stesso Korolëv per celebrare i quaranta anni della Rivoluzione di Ottobre avvenne a un mese di distanza dalla prima, un periodo troppo breve perché andasse a buon fine e che si rivelò fatale per il destino di Laika. La versione ufficiale dei fatti racconta che la cagnetta sopravvisse quattro giorni in orbita; la realtà, documentata da fonti diverse, elencate al termine libro, fu che a poche ore dal lancio Laika morì a causa del surriscaldamento della capsula. Ecco come andò a finire la storia di questo animale vivace, sveglio, amatissimo da coloro che se ne presero cura, che si affidò fiducioso al proprio destino. Ripercorsa passo dopo passo, la vicenda della cagnetta non può non appassionare chi la segue e soprattutto, alla luce di queste rivelazioni, merita di essere letta.

Francesca Brunetti

Stefan Boonen, ill. di Dieter De Schutter; trad. di L. Pignatti, Mondadori, 2025, 328 p.

(Contemporanea)

€ 17,00 ; Età: da 10 anni

Prolifico autore belga, Stefan Boonen ci propone una storia apparentemente fuori dal nostro tempo veloce, segnato dal battito frenetico dell’informazione in cui si disincarnano i fatti e la realtà delle persone. Il suo racconto si estende tra boschi e borghi remoti, e mette in scena personaggi che rimandano ai protagonisti (da Rasmus della Lindgren ai piccoli vagabondi di Rodari) di una grande stagione letteraria d’altri tempi, personaggi sulle strade del mondo in cerca di fortuna. Il suo è un universo finzionale che ha le movenze e il fascino dell’inattuale, ma che a ben vedere ha molto a che fare con il nostro qui e ora. Luisa Robin, 11 anni, è una domestica al servizio di una coppia di incattiviti benestanti che per capriccio l’hanno rinominata Luvi.

La sua vita è segnata dal duro lavoro e dalla quotidiana ingratitudine dei coniugi, che la trattano come una “specie di… servetta”, e la fanno sentire come un “passerotto domestico”. Quando la misura sarà colma, Luvi non potrà fare altro che fuggire, prendere la via del bosco, eclissarsi senza una meta, per liberarsi dalla gabbia in cui è stata rinchiusa.

Luvi incarna quello che, parafrasando il titolo di un noto libro di Peter Hoeg, potremmo definire “il senso dei

ragazzi per la fuga”, una prerogativa tutta infantile segnata dal coraggio estremo di mollare e di aprire a prospettive nuove. Con lei, sulla via del bosco e dei campi, incontriamo altri tre ragazzi fuggiti dal riformatorio con l’idea, confusa quanto mai, di rifarsi una vita altrove. Non mancano di incrociare Luvi e i suoi nuovi amici, rinnovate e aggiornate, figure classiche della fabulazione,

come il rappresentante della legge, naturalmente nemico del vagabondo e di chi fugge. Il Commissario darà filo da torcere ai ragazzi e a chi li aiuta, a chi crede che “da soli non siamo nessuno” e che anche per quei poveri ragazzi possa esistere un posto accogliente in cui vivere. Il romanzo è tutto al presente indicativo, procede per periodi brevi, rifuggendo le subordinate; la frammentazione del discorso e il minimalismo delle descrizioni riescono perfettamente a dar corpo e sostanza a quei piccoli brani di vita che costituiscono la bellezza di questa storia di fuga, approdo e accoglienza che, all’attualità, finisce per pagare un forte tributo.

Riccardo Pontegobbi

Chiara Carminati, Massimiliano Tappari Lapis, 2025, 56 p.

€ 15,00 ; Età: da 6 anni

Nella produzione, ormai piuttosto ampia, di Chiara Carminati e Massimilano Tappari per Lapis si può individuare un ideale percorso, passando da Occhio ladro (2020) attraverso Quattro passi (2021) a Ogni volta che parti

Le fotografie di Massimiliano Tappari e i testi in versi di Chiara Carminati si confrontano nei primi due albi accostando a ogni immagine una breve storia in versi che accoglie una suggestione e invita il lettore a fare inedite associazioni. Passeggiare in contesti quotidiani e consueti, attraverso percorsi noti, fra lampioni e segnali stradali, può diventare un’esperienza nuova, se si alzano gli occhi al cielo per osservare una scia bianca o se ci si lascia catturare dal lampo rosso di un papavero. Così se l’occhio ladro di un’osservatore che legge “il libro del mondo” è pronto a cogliere nel dettaglio decorativo di una parete una sagoma felina, può benissimo trattarsi di un gatto mimetizzato e per questo imbattibile cacciatori di topi. E basta fare – con animo bambino – quattro passi per rendersi conto che “ogni oggetto del mondo non è mai solo se stesso, ma ne richiama altri con cui compone famiglie, squadre, collezioni” che offrono spunti narrativi inattesi.

Ogni volta che parti propone ancora la riuscita combinazione di immagine fotografica e poesia, ma qui i due livelli figurativo e testuale sviluppano una narrazione più ampia: di immagine in immagine, frascorci di azzurro e giochi di ombre, una solitaria passeggiata attraverso la città e gli spazi quotidiani guida lo sguardo su angoli nascosti e dettagli, mentre il testo racconta, in forma di

un’unica poesia, lo struggimento e il desiderio che non bastano a riempire l’attesa di una persona cara e la necessità di dare senso a quel tempo sospeso oltre la distanza. Come negli albi precedenti, dove l’invito a scoprire il mondo con occhi nuovi era esplicitato, Ogni volta che parti suggerisce di tornare a osservare l’ambiente che ci circonda - naturale o urbano - come spazio dell’anima. “Il paesaggio sa tutto” – come scriveva il poeta premio Nobel Harry Martinson – e forse anche per questo in esso è è possibile per ciascuno trovare la propria storia e la propria consolazione.

Federica Mantellassi

Olivier Dupin, ill. di Barroux; trad. di S. Bandirali

Uovonero, 2025, 40 p.

(I geodi)

€ 18,50 ; Età: da 6 anni

Anche la letteratura per ragazzi ha più volte ricordato storie vere di uomini e donne che si impegnarono per salvare ebrei dalla deportazione nei campi di sterminio nazisti, da Schindler e Perlasca a Gino Bartali, il campione di ciclismo che durante gli allenamenti portava nascosti nella canna della bicicletta messaggi della Resistenza. Un albero li ricorda nel Giardino dei Giusti dedicato in Israele ai gentili (non ebrei) che salvarono anche un solo ebreo. Ma molti prestarono aiuto, anche con un piccolo gesto, eppure rimasero sconosciuti, per umiltà o inconsapevolezza.

Dupin, con le illustrazioni di Barroux soffuse di luci e penombre che alludono ed esplicitano, narra una favola che condensa in forma poeticamente esemplare al confine tra fantasia e realtà la grandezza di questi eroi ignoti. Sara e la sorellina hanno paura del portiere, l’orco del piano di sotto, del suo sguardo truce, della barba lunga fino alle ginocchia dove – dicono i bambini del quartiere - nasconde mostri e che detesta la “gente come noi”, che ora non può più entrare nei negozi, deve portare una stella gialla sul vestito, è

guardata male in strada. Un giorno il papà non torna a casa e le bambine vedono dalla finestra che la mamma viene portata via. Mentre i poliziotti salgono le scale, l’orco entra in casa e nasconde le bambine timorose dentro la barba che allarga come una tenda. Porta loro anche da mangiare, ma quando il vecchio vicino di casa le vede e le denuncia alla polizia lui le fa entrare ancora nel barbone e le trasporta in treno, autobus e taxi – sempre nascoste nella barba – in una casa di campagna nel verde sotto un sole brillante, dove le accoglie sorridente la sorella dell’orco. Il quale nei giorni seguenti porta tre bambini e poi altri quattro. Le sorelline imparano qualcosa di più della morale spiccia che non bisogna mai giudicare dalle apparenze: “L’orco del piano di sotto nascondeva qualcosa che in realtà non aveva niente di spaventoso. Al contrario. Nascondeva un cuore enorme, un cuore giusto!” Quell’uomo dalla barba smisurata che incuteva paura avrebbe certamente meritato un posto nel Giardino del Giusti. Ma ne resta il ricordo nel cuore di chi da lui fu soccorso.

Fernando Rotondo

Katsumi Komagata Topipittori, 2025, 20 p.

(I grandi e i piccoli)

€ 12,00 ; Età: da 4 anni

Alessandro Vanoli, ill. di Kaja Kajfez Giunti, 2025, 94 p.

(Punti di vista)

€ 19,90 ; Età: da 8 anni

Finalmente arrivano in Italia gli oggetti-libro di Katsumi Komagata, progettati per appagare le persone fin dai primi anni e per tutta la vita, con la loro spiccata capacità di coinvolgimento che si disvela attraverso segni, materiali, pieni, vuoti, suoni.

Ping Pong si pone in continuità con il progetto Little Eyes che Komagata sviluppò appena divenuto padre: procede per sintesi rendendo evidenti le relazioni tra soggetti e oggetti, unità e molteplicità, differenze e uguaglianze, somma, sottrazione e moltiplicazione. Aggiunge in questo caso la variante sonora attraverso

Non solo per i più piccoli

un testo minimale.

La lettura inizia dalla copertina, dove vengono presentate le protagoniste della storia, le palline appunto, in numero di tre, scelta non casuale ma probabilmente dettata dal fatto che le persone nascono dotate di un’intelligenza numerica pari a tre.

Tre sono anche i colori che incontriamo: pagine bianche, scritte nere, palline arancioni. Troviamo poi in sequenza un pallino centrale, due in verticale, tre in diagonale, quattro disposti a quadrato, cinque in diagonale ma orientata diversamente

rispetto alla precedente, poi nuovamente cinque sommando le precedenti figure di uno e quattro. A Komagata premeva favorire precocemente un incontro giocoso ed estetico con concetti logico-spaziali, matematici ed etici rendendo sensorialmente esperibile la varietà di posizioni, relazioni e cambiamenti. Successivamente troviamo tredici palline di cui quattro, ordinate secondo i punti cardinali, sono più grandi rispetto alle altre: complessivamente viene sollecitata l’identificazione di relazioni e proporzioni. Pure il nove è rappresentato in due diverse modalità, rinforzando il concetto di unità e gruppo, ma anche della molteplicità di rapporti possibili in base al contesto. L’ultima pagina è popolata da un gruppo di venticinque soggetti. In Komagata la sintesi diviene attenzione a come si trasformano le relazioni e i rapporti tra soggetti (senzienti e non ) ma anche in ambito speculativo. Questo libro si legge a svariati livelli, sarebbe un peccato proporlo solo nei primi anni!

Francesca Romana Grasso

Film, romanzi, manga ne hanno modellato l’iconografia: orecchino, occhio bendato, un fazzoletto allacciato al capo e la bandiera nera con il teschio che sventola minacciosa sull’imbarcazione pronta all’attacco. È l’immagine romanzata dei pirati. Chi, invece, vuole davvero conoscerli deve leggere il documentatissimo Pirati dello storico e scrittore Alessandro Vanoli, illustrato da Kaja Kajfez, un’opera di divulgazione che è un affascinante viaggio lungo i secoli. L’autore ha seguito numerose traiettorie incrociando le lotte di potere delle grandi potenze, le esplorazioni geografiche con la scoperta di nuovi mondi (le Americhe), l’evolversi delle dottrine militari, le convenienze economiche, le innovazioni tecnologiche che hanno spesso offerto nuova linfa alle imprese piratesche.

In Pirati si trova anche una descrizione dettagliata, sorretta dalle illustrazioni, di come erano fatte le navi vichinghe o le galee ottomane e del ruolo delle torri di guardia erette per difendere le località costiere dagli attacchi di pirati e corsari, questi ultimi spesso al soldo di grandi potenze.

La storia della pirateria, dal mar Mediterraneo, all’Atlantico, all’Oceano Indiano, è fatta anche di luoghi simbo-

lici. Chi non conosce l’isola di Tortuga, resa celebre anche da Emilio Salgari in Il corsaro nero? E poi ci sono i personaggi storici famosi come Francis Drake e Henry Morgan che depredavano le navi spagnole e attaccano gli insediamenti costieri. Di Barbarossa, Vanoli narra lo stile di combattimento e le tattiche intimidatorie, mentre di William Kidd si ricorda un misterioso tesoro nascosto e mai trovato. Infine, merito di questo testo di divulgazione è il racconto delle donne pirata, certamente una minoranza, eppure “né pochissime né di importanza secondaria”. Tra queste, cita Anne Bonny e Mary Read, attive nel Mar dei Caraibi nel XVIII secolo, e la mitica Zheng Yi Sao, “regina” di una temibilissima confederazione pirata. Le sue gesta, per chi vuole transitare dalla divulgazione alla letteratura, sono raccontate da Davide Morosinotto in La più grande. O, per uno sguardo avventuroso sulla pirateria, ci si può tuffare nell’ottocentesco romanzo di Robert Louis Stevenson L’isola del tesoro

Vichi De Marchi

Michael Rosen, ill. di Benjamin Phillips; trad. di L. Pelaschiar Emme, 2025, 32 p.

€ 15,90 ; Età: da 6 anni

Sulla copertina dell’albo Quel giorno. Una storia vera di coraggio nei giorni bui dell’olocausto di Michael Rosen, ci sono dei volti, tanti, che Benjamin Phillips ha disegnato per questa storia in cui viene raccontata la vita di alcune di quelle persone. Mute, ma non silenziose. Dietro ogni persona ci sono sempre una storia, un nome, dei legami, un giorno che resta a fare da ponte tra il prima e il dopo. Di storie sulla tragedia del secolo breve ce ne sono tante. I testimoni che hanno avuto la forza e il coraggio di raccontarle sono una minima parte della folla che compare sulla copertina del libro.

Michael Rosen, scrittore e poeta britannico conosciuto per i lavori dedicati all’infanzia, è anche giornalista e ha presentato per la BBC un programma televisivo dedicato all’educazione. Nella nota che chiude il testo racconta come è venuto a conoscenza di questa vicenda che coinvolge anche membri della sua famiglia. Ogni volta che qualcuno racconta i fatti che sconvolsero e distrussero la vita delle persone nel decennio più buio del ‘900, scopriamo di trovarci dinanzi a pezzetti di vita che devono essere raccontate per non finire a “Pitchipoi”. “Pitchipoi” è il luogo più irreale e reale che sia esistito.

È una parola che indicava un luogo che in molti si rifiutavano di credere reale, serviva per non spaventare i più piccoli, o anche i grandi. Lo sterminio di milioni di ebrei è stato un’azione determinata e realizzata meticolosamente: “Pitchipoi” era il mantello con cui si voleva rendere invisibile quello che era sussurrato. Michael Rosen è anche un poeta e sa dare alla narra-

zione il ritmo e l’essenzialità delle composizioni poetiche. Quel giorno - un giorno che cambiò le nostre vite, le vite di chi c’era e di chi oggi legge queste storie - è il giorno in cui può succedere qualsiasi cosa. Anche di incontrare qualcuno che si oppone, che nella storia entra aprendo altre porte. In questo tempo sovraccarico di luoghi che ci sembrano irreali, ma che sono terribilmente reali, bisogna sperare e fare ogni cosa, anche piccola, perché come ha dichiarato David Grossman in un’intervista rilasciata poco tempo fa: “Questo è il tempo delle cose imprevedibili, non del realismo”. Quel giorno grazie alle “cose imprevedibili” fu possibile ricevere un gesto di umanità.

Agata Diakoviez

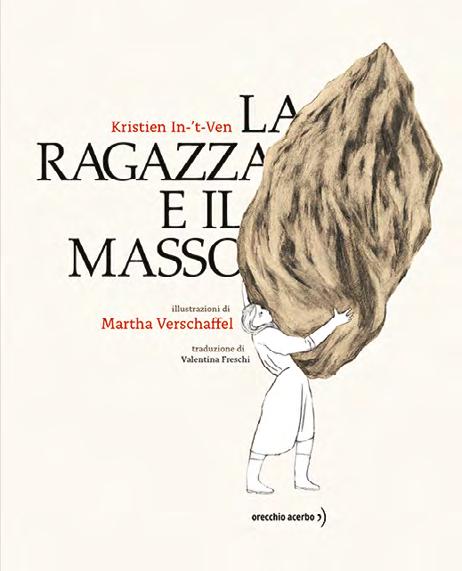

Kristien In-’t-Ven, ill. di Martha Verschaffel; trad. di V. Freschi Orecchio acerbo, 2025, 80 p.

€ 18,00 ; Età: da 8 anni

C’è un non protagonista cruciale in questa splendida storia: l’impasto del pane. Compare all’inizio, torna alla fine per prendersi anche la quarta di copertina. Pane come simbolo di vita che per essere vissuta pienamente deve scendere a patti con la gestione della sofferenza: il più delle volte né capita, né accettata. Le autrici, belghe, snodano sul filo di una pungente metafora un’iniziazione all’inquietudine esistenziale necessaria per realizzare il proprio destino. Si entra subito, nelle pagine dell’incipit, nel mondo visionario di Martha Verschaffel, con i suoi chiaroscuri

di grafite, un ritmo alternato tra campi lunghi e doppie inquadrature in sequenza, col gioco di un’accelerazione multiframe quando nella stessa tavola il soggetto è ripreso più volte in successione.

Lontano da ogni tentazione digitale, con un tratto che riprende il gusto per l’arcaico e il folk della francese Céline Hudreaux, Verschaffel costruisce una narrazione per immagini in cui il contrappunto tra il segno e la scrittura affilata di In-’t-Ven ci guida attraverso il peso del dolore emotivo, senza mai

appesantirlo.

Partito il fattorino che ha portato il masso, pesante come “tre macchine e sette elefanti”, la protagonista tenta di liberarsi dell’ingombro buttandolo in un burrone. “Non è che esageri un pochino?” – le domanda la gente. Stretta al macigno, si lascia cadere e qui avviene il miracolo del surrender: anziché precipitare, la ragazza fluttua dolcemente verso il fondo. Sarà lo sguardo incantato dell’infanzia a salvarla: dei bambini, con una corda, l’aiuteranno a risalire. Si renderà così conto che non solo la pietra è diventata più leggera, ma che tutti, persino i cani, ne hanno una. Illustrazioni, testo – attentissima la traduzione – in una cornice grafica raffinata, ci aprono a uno stato di nuova consapevolezza, dove il disagio può essere accolto e in cui la nostra paura si dissolve scoprendo le pietre degli altri. Solo allora la vita potrà ripresentarsi col suo pane, col suo impasto di magia e imprevedibilità.

Elena Baroncini

L’attenzione per la cultu ra materiale, in questo caso per un alimento specifico come il riso, guida, attraverso l’interesse per un singolo elemento, alla scoperta dell’interdipendenza fra uomo e natura, fra cultura e tecnica, fra scienza e letteratura. Questo albo, curato nel dettaglio e concepito all’interno di una collana di divulgazione, propone un ricco e accessibile percorso di approfondimento e conoscenza di un alimento diffusissimo a livello planetario eppure di rado illustrato e raccontato ai bambini.

Non solo fornisce spiegazioni di tipo scientifico, storico

Consumo consapevole

e nutrizionale sull’agricoltura, la produzione e il consumo del riso, ma ospita, ben intervallate in una struttura mossa e godibile anche per il pregio delle illustrazioni e le scelte cromatiche, alcune narrazioni mitologiche provenienti da diversi paesi del mondo, dedicate naturalmente al riso. L’operazione è in sé interessante, perché fondata sull’idea che la cultura per l’infanzia abbia anche il compito di offrire e incoraggiare una consapevolezza di cittadinanza e di appartenenza sostenibile al pianeta, che prende avvio dalla cono-

scenza degli elementi mate riali e simbolici che abitano il quotidiano, e incoraggia la possibilità di iscrivere la propria esperienza in quella comunitaria e cosmica. I regni sono molti: fra loro quello vegetale, animale, minerale, e non solo comunicano fra loro, ma sono strettamente dipendenti nella relazione ecologica. Un chicco di riso, un libro ben illustrato, il cibo che portiamo alla bocca, l’attenzione per i materiali e gli elementi che frequentiamo ogni giorno possono essere la scintilla per rendere visibili queste relazioni, scoprirle e discuterle con i bambini, in una chiave che sarà inevitabilmente interculturale. Un libro di divulgazione può ospitare racconti fantastici, visioni e informazioni scientifiche e utilizzare, come qui accade, registri stilistici diversi per interpretare la responsabilità pedagogica di fornire ai bambini quante più chiavi possibili di lettura del mondo e dunque possibilità di azione.

Marcella Terrusi

Bruno Maida

EDT Giralangolo, 2025, 240 p.

(Dinamo)

€ 13,00 ; Età: da 13 anni

Storico, docente universitario, studioso dell’infanzia, autore del recente saggio Sciuscià. Bambini e ragazzi di strada nell’Italia del dopoguerra. 1943-1948 (Einaudi, 2024), Bruno Maida si cimenta ora con la narrativa giovanile, dando vita a un romanzo intenso nel quale riversa una forte sensibilità per il mondo interiore infantile. E col quale riesce a vincere la sfida di dar vita a una narrazione filtrata attraverso una coscienza giovanile, che sempre rappresenta lo spartiacque, secondo il pensiero di Aidan Chambers, tra Youth Fiction e letteratura tout court È un periodo difficile quello raccontato attraverso lo sguardo pieno di domande di Alberto, dieci anni, ebreo, che vede il mondo attorno a sé perdere tutte le certezze. Ma quello che il giovane e ingenuo protagonista proprio non riesce a comprendere è perché nessuno reagisca alle ingiustizie che colpiscono gli ebrei. Cresciuto in un ambiente intriso di valori fascisti, fino a quel momento ha creduto ciecamente in Mussolini. Perciò quando sui giornali, il 1° dicembre 1943, appare l’ordine di arrestare tutti gli ebrei e di mandarli nei campi di concentramento, Alberto pensa che debba esserci una qualche ragione per tutto questo. È l’inizio di

La fine delle certezze

una fuga pericolosa e avventurosa assieme a un padre che da mesi sente lontano, chiuso in una dolorosa malinconia, mentre i nonni, a cui è legato da profondo affetto, decidono di rimanere. Ma Alberto sente anche emergere dentro di sé un coraggio sconosciuto quando si accorge che a vivere con lui quell’avventura c’è un padre che riesce gradualmente a “riprendere per mano” quel figlio spesso dimenticato. E lo fa soprattutto nei momenti di maggior pericolo, attraverso il filo delle storie. Un romanzo denso, che richiede in certe parti pazienza ai giovani lettori. Ma è una pazienza necessaria, per sondare i sentimenti più profondi del giovane protagonista e la sua graduale acquisizione di consapevolezza, e per comprendere la complessità di quei mesi tragici segnati dalla persecuzione di tanti italiani (e non), costretti a seguire “rotte illegali” per mettersi in salvo. Quelle “rotte illegali” che risuonano nella nostra mente – perché la Storia “fa le rime”, come dice Mark Twain – inducendoci a interrogarci non solo sul passato ma anche sul presente.

Gabriela Zucchini

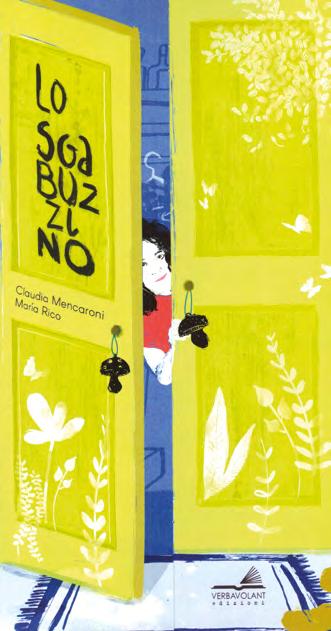

Claudia Mencaroni, ill. di Maria Rico

Verbavolant, 2025, 1 v.

€ 18,00 ; Età: da 4 anni

Per entrare nello sgabuzzino di Claudia Mencaroni e Maria Rico non occorre sollevare la copertina e voltare pagina, basta far scivolare la “porta” scorrevole e addentrarsi nel luogo incantato in cui ci conduce la piccola protagonista. Non è infatti un “semplice” libro ad ospitare questa storia intima e un po’ misteriosa, ma un elegante albo leporello dal formato alto e stretto, racchiuso in una custodia di cartoncino. Così il gioco di scoperta a cui ci invitano le autrici ha inizio da subito, grazie a una confezione editoriale curatissima e funzionale alla narrazione.

La voce narrante è quella di una bambina che non ha voglia di mangiare broccoli ed è turbata soprattutto dall’atmosfera nervosa che si respira tra i suoi genitori. Quando ci sono troppo rumore, troppa confusione e troppa tensione, lei si dilegua dentro il suo posto segreto, in compagnia di un orso rosa, dei suoi attrezzi, di una pelliccia calda. Qui si sente al sicuro, in silenzio e al buio può lasciar riposare la mente e far viaggiare l’immaginazione. È un rifugio dove non c’è spazio per le preoccupazioni. Quando poi la quiete viene interrotta, perché mamma e papà

Giuditta Campello, ill. di Mauro Garofalo

Feltrinelli Kids, 2025, 32 p. (I bruchi)

€ 7,50 ; Età: da 6 anni

la chiamano e le ricordano le verdure da finire, lei continua a vivere la sua avventura immaginaria a cavallo tra i due mondi, interpretando il ruolo di una guerriera che lotta contro gli odiati broccoli che la perseguitano.

Se dentro il ripostiglio magico è il buiopesto - il blu della notte - a fare da sfondo al racconto, una volta fuori dello sgabuzzino ritornano prepotentemente i colori e la luce a inondare le pagine, insieme a oggetti e luoghi familiari della casa. I due orizzonti, quello dell’immaginazione e quello della realtà, sono perfettamente rappresentati dalle due facciate del libro a fisarmonica, che dà voce sia al fertile mondo interiore della protagonista sia alla sua carica vitale. I testi di Claudia Mencaroni, di una notevole capacità introspettiva, sono essenziali, profondi, poetici e, come lei stessa ha dichiarato, fortemente autobiografici. Le illustrazioni di Maria Rico, talento spagnolo dal tratto pittorico e materico, aprono allo spazio sconfinato della fantasia e all’esuberanza incontenibile della protagonista. Un connubio che convince ed è in grado di emozionare lettori e lettrici di diverse età.

Francesca Tamberlani

Una favola inattesa

(Quando il gatto non c’è) i topi ballano. E il gatto, per esempio, può essere la mamma, la maestra, può essere anche la ragazza grande che ti fa da baby sitter – intendiamoci, se sei un bambino come quelli che leggono I bruchi”, libri per bambini piccoli, questo compreso. Altrimenti, per tutti gli altri, quelli che sono già grandi, il gatto è solo quello che sta sopra di loro, perché è più forte, più potente, magari un capo, per intenderci. Perché il celebratissimo detto conia una metafora ricordandosi della favola antica che prevede gli animali al posto degli uomini, che si comportano come in genere si comportano gli uomini, soprattutto nelle malefatte e nei vizi. Dopo questa puntualizzazione, i topi possono irrompere sulla scena. Il segnale di via è inequivocabile: “Clic clac”. È la serratura della porta della casa del gatto, che poi clandestinamente è anche la loro, che si apre e poi si chiude (e allora si capisce che il gatto è uscito!). Quindi, disciplinati dalle indicazioni del Capotopo ballerino – eccolo, spavaldo, ciuffo nero accuratamente esibito – i topi escono dagli anditi più segreti e si accingono ad aprire le danze.

Ci sono ballerine e ballerini che, in costumi che si addicono alle coreografie di balli diversificati, uno per ogni giorno di uscita del gatto, si fanno ammirare dai piccolissimi lettori.

Ma il sabato di quella settimana, quella che cade nelle pagine del libro dei bambini, succede qualcosa che non ci aspetteremmo. Insomma, il gatto che quel giorno non ha incombenze precise (in fondo è sabato), dopo aver bighellonato per un po’, fa dietrofront e avvicinandosi a casa scorge dalla finestra uno spettacolo inaspettato. I topi che ballano. E invece di lisciarsi I baffi in attesa di... si sente offeso, si indigna, (perché non mi hanno invitato?).

E I topi? I topi a loro volta hanno in serbo un’altra sorpresa. Quasi più strabiliante di quella del gatto. Andare a vedere per credere.

Una favola con la sua morale, che si fa beffe in pagine figuratissime e colorate di luoghi comuni, moralismi, e perché no? anche di pregiudizi.

Rosella

Picech

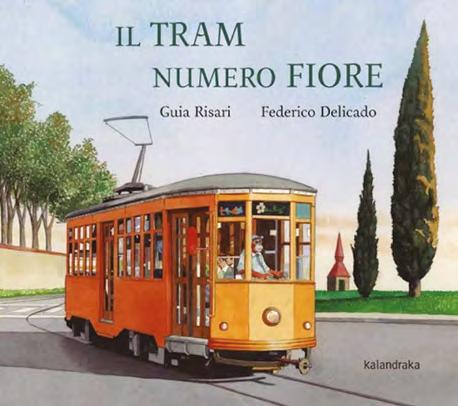

Guia Risari,

ill. di Federico Delicado Kalandraka, 2025, 36 p.

€ 16,00 ; Età: da 5 anni

Serena Ballista, ill. di Letizia Iannacone Settenove, 2025, 56 p. (Flush)

€ 21,00 ; Età: da 8 anni

“Disegnare è un’altra forma di linguaggio. È come respirare, come parlare con le dita, come pensare con gli occhi”. Questo afferma Delicado, illustratore dell’albo, realizzato con Guia Risari. E sarebbe bello non dire altro per parlarne, soprattutto se, confermandone l’affermazione, potessimo disegnare una recensione e lasciare che solo alcune volute leggere e colorate restituissero e stimolassero le sensazioni esperite da chi legge il libro, senza ridurlo in parole. Proprio come gli autori riescono magistralmente a fare, intrecciando in modo leggero le parole con “l’altra lingua”, le immagini. Ma noi non abbiamo nelle dita la stessa maestria e allora ne parliamo, sperando di non tradirne lo spirito immaginifico e cercando di trasmettere almeno in parte la sensazione di ricchezza e leggerezza da cui è animato. Laura, una bambina, insegna all’amico Omar, che viene da lontano e soffre di nostalgia per il suo paese di origine, l’esistenza di un tram speciale, che non è segnato con un numero ma con un fiore. Basta salire a bordo – ed è quello che i due fanno – e si inizia un viaggio tra parchi cittadini e radure, innalzandosi in cielo e poi scendendo fino alla superficie del mare. Intanto i paesaggi cambiano, ricchi di particolari sorprenden -

ti da osservare e, mentre si scopre che neanche l’autista, che sembra un po’ un orango, conosce la meta finale, a ogni fermata qualcuno scende, e non è mai un tipo banale: vecchine che sembrano piante rampicanti, mantidi e

scarabei vestiti da umani, ragazze sogliole e cavallucci di mare dallo sguardo intenso. In ogni caso non è la destinazione quello che conta, ci fa capire Laura quando Omar la ringrazia per l’esperienza: prendere il tram numero fiore è alla portata di tutti e, ora che lo sa, può evadere quando vuole da nostalgia e tristezza e tornare ai luoghi che ama. Il testo preciso e colloquiale, dove ogni parola è essenziale e puntuale, dialoga perfettamente con le immagini, nitide, ricche di particolari e colori, di grande impatto e qualità, insieme accompagnandoci, con i due giovani viaggiatori, tra tappe e passeggeri bizzarri di un viaggio che, al voltare pagina, sembra farci arrivare ogni volta una brezza leggera, un respiro che allarga il petto e accarezza l’animo.

Antonella Lamberti

È un’incursione immaginaria nella vita di Virginia quella che presentano Serena Ballista e Letizia Iannacone per i tipi Settenove con il libro Woolf! Woolf!. Un ritratto diverso della sua vita, ma non inedito, che lo stile di Serena riesce a svelare, facendo emergere la voce fluente, empatica e lieve della somma autrice, qui in veste di protagonista. Chi l’ha incontrata nelle sue memorabili pagine, non può non avere percorso il flusso di coscienza che ha fatto camminare i lettori a braccetto con i protagonisti. Anche nelle pagine di Woolf! Woolf! si percepisce questo flusso fatto di routine quotidiane, di microazioni, di legami speciali tra persona e animale. Ecco la scrittrice Woolf, metodica e puntuale, che si ritira nel suo capanno per iniziare una nuova giornata lavorativa, pronta a trovare l’intimità dei suoi pensieri inseguendo un ordine dettato da rituali, quando si accorge di non avere i fiammiferi per assaporare un sigaro prima di dare inizio all’attività. La raggiunge la cagnolina Grizzly, piena di brio e con il pacchetto di fiammiferi stretto in bocca, pronta a giocare e a scombinare i piani della padrona che si mette carponi ad abbaiare anche lei. Quella mattina, come tante, Virginia viene colta improvvisamente dall’ango-

scia per la sua scrittura che sembra essere inceppata, ma l’ondata contagiosa di brio che le porta Grizzly le restituisce la fiducia al punto che Virginia si trasforma in compagna d’avventure della cagnolina e si fa spuntare la coda e le orecchie, pronta per abbandonarsi ai colori e ai profumi che offre una passeggiata all’aria aperta. Alla fine, Virginia ha ritrovato il suo ordine e pensa già che nel suo racconto trasformerà Grizzly in un personaggio. La scrittura rinasce, prende respiro nutrita dall’amore profondo e autentico tra persona e animale: un nuovo ordine viene ristabilito per Virginia. La penna fluente della Ballista, profonda conoscitrice della Woolf non va in contrasto con le tavole della Iannacone che propongono una mescolanza di caldi e freddi, di linee morbide e di segni decisi per mettere in evidenza l’ambiente privato nel quale la scrittrice si muoveva, accompagnata dai suoi fedeli cani, quel legame intimo e indissolubile che Letizia ha già dato prova di conoscere in altre storie.

Adolfina De Marco

inocchio è toscano, italiano, europeo e del mondo, e per la sua storia può anche rappresentare le aspirazioni, i sogni, le avventure e le inquietudini di molti giovani immigrati di oggi.

“Pinocchio è il libro per antono masia dell’identità italiana”, lo scrive Loredana Perla, docente di pedagogia all’Università di Bari, nel libro di cui è coautrice, con lo storico Ernesto Galli della Loggia, Insegnare l’Italia: una proposta per la scuola dell’obbligo.1 L’autrice coordina la commissione del Ministero dell’istruzione incaricata di rivedere le Indica zioni nazionali, ovvero i program mi scolastici. Le tesi del libro, e le successive dichiarazioni del ministro dell’istruzione, hanno suscitato un acceso dibattito perché hanno preso una esplicita posizione a favore dell’ insegnamento della storia d’Italia (“dei popoli italici”), dell’Europa, dell’Occidente, contrapponendoli e criticando le aperture al mondo e l’universalismo cosmopolita delle indicazioni e degli indirizzi culturali precedenti. Le linee pre-

genza e la capacità di comprendere il mondo aumentano con l’apertura e diminuiscono con chiusure come queste. I problemi dell’umanità sono globali, i nostri figli avranno un futuro dove saranno in contatto continuo e sempre più stretto con uomini e donne di altri continenti (… ) Il pianeta affronta una fase delicata, sta crescendo una pericolosa e distruttiva conflittualità (…) l’umanità ha due strade davanti a sé: la prima è rinchiudersi in identità locali, caparbiamente in difesa di sè stesse, incapaci di comprendersi ed accettarsi, e in crescente conflitto, armate l’una contro l’altra. L’altra strada è imparare a riconoscerci, intorno al pianeta, come una comunità unica, ricca di differenze, ma unita dal comune destino. Insegnare ai nostri figli l’identitarismo della storia locale, anziché aprirli alla splendida storia

Anche agli immigrati capita di perdere o di modificare qualcosa della cultura d’origine e di acquistare o di aggiungere elementi della cultura e della lingua dei Paesi attraversati o del Paese di approdo. Si chiama identità arricchita

cedenti, uscite nel 2012, si ispiravano anche ad alcune idee del filosofo francese Edgar Morin. Insomma, schematizzo: più Italia e meno mondo; più patria e meno multicultura. In un intervento sul Corriere della sera del 23 gennaio 2025 intitolato “Andiamo a scuola. Di futuro” il fisico Carlo Rovelli è critico verso questa linea ministeriale e scrive: “L’intelli-

dell’umanità intera, è spingere per la prima strada”. Sulla prima strada gli autori del libro citato, Insegnare l’Italia, hanno convocato due classici della letteratura per ragazzi, Cuore di Edmondo De Amicis e Pinocchio di Carlo Collodi, da proporre e far leggere alle scuole per insegnare l’identità italiana. Mi soffermo sul secondo libro: Pinocchio

Giovanni Capra

è certamente un libro nazionale e locale, italiano e toscano, anzi toscanissimo. Lo rivelano le battute, i modi di dire, i cibi, il paesaggio. Ma è anche conosciuto e letto in tanti Paesi e in tante lingue, è nelle antologie scolastiche di mezzo mondo, è già conosciuto anche da alcuni dei bambini e ragazzi figli di immigrati nelle nostre classi multiculturali ed è il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia. Pinocchio cammina, corre, è imprendibile, ha le gambe lunghe, non solo il naso.

E dove è stato tradotto ha perso qualcosa della sua cultura di provenienza (l’Italia, la Toscana), e ha acquistato elementi, o caratteristiche nuove, del Paese di arrivo. Anche agli immigrati capita di perdere o di modificare qualcosa della cultura d’origine e di acquistare o di aggiungere elementi della cul-

Le illustrazioni alle p. 18- 58 sono frutto della collaborazione con Mimaster Illustrazione di Milano, che ringraziamo per il prezioso contributo.

Pinocchio dalla testa ai piedi è un albo illustrato che parla di ricerca di identità, ma anche di cambiamento e diversità. Pubblicato da EdizioniPiagge in formato A3, rappresenta una nuova interpretazione del personaggio di Collodi. Ce ne parla l’autrice Laura Izzi, in questa intervista raccolta da Letizia Soriano.

Innanzitutto perché ha scelto proprio Pinocchio? È buffo ammettere che questo libro è nato per un esame all’Accademia di Belle Arti, al corso di Illustrazione. Il professore ci aveva commissionato una personale elaborazione della storia di Pinocchio. Questa storia è iniziata così e mi ha permesso di fare delle scoperte sensazionali: Pinocchio, secondo una ricerca pubblicata dal sito Maremagnum.com (piattaforma on-line italiana per il commercio elettronico di libri), è il libro italiano più tradotto al mondo. Successivamente ho scoperto che ci sono persone così appassionate che lo collezionano in tutte le lingue e in tutti i formati. È stato illuminante capire che tutti, ma proprio tutti, conoscono Pinocchio, per questo mi sono detta “se tutti sanno leggere i significati dei personaggi io posso giocare a destrutturare la storia!”. Una storia conosciuta aiuta ad avere una base di partenza comune, scomporne i significati per ricreare nuovi personaggi ci permette di giocare sulla rottura degli schemi collettivi. Il suo è un libro scomposto, nel senso che si scompone, si muove, e grazie a questo movimento i personaggi acquistano nuove identità.

Come è arrivata questa idea?

Sulla scomposizione ho fatto lunghe ricerche, e ad essa ho dedicato un capitolo della mia tesi intitolata Lo scopo ludico dell’arte. La tesi lega il mondo dell’infanzia a quello del gioco e dell’arte che, secondo me, non devono mai es-

tura e della lingua dei Paesi attraversati o del Paese di approdo. Si chiama identità arricchita. La docente di linguistica della Scuola per Stranieri dell’Università di Palermo, Mari D’Agostino, ha coniato la definizione di “analfabeti plurilingui”, per definire la complessa condizione linguistica di alcuni giovani migranti, analfabeti nella lingua scritta del Paese in cui sono nati e da cui vengono, ma plurilingui nell’oralità per le conoscenze acquistate, anche se in modo disordinato, durante i viaggi nei diversi Paesi attraversati.2 Scrive il filosofo Gianfranco Pellegrino, in Il patriottismo degli immigrati: la lezione di Mattarella: “Identità fisse non esistono, men che meno in un paese ibrido come l’Italia: uno stato giovane con molti dialetti che sono lingue, con una storia secolare di divisioni, con una varietà geografica e culturale enorme. E in generale, in tutti i tempi e luoghi le identità, personali, culturali, politiche, sono porose, sono costruzioni della mente, comunità immaginate”.3

Pinocchio e Giufà, personaggi ponte

Difficile dunque chiudere Pinocchio in una piccola

sere separate se vogliamo avventurarci nell’esplorazione del mondo infantile e se, a questo, vogliamo apportare qualcosa di significativo. Lavorare con i bambini mi ha fatto comprendere che la scomposizione è uno stimolo importante nella creazione: si scompone non per distruggere, ma per definire qualcosa. Quando il bambino fa crollare di proposito una torre creata con le costruzioni, di solito ride. E ride perché vuole ricomporla, vuole sentire il rumore che fa quando cade, ne sta studiando il peso, ne sta studiando il suono e lo spazio che occupa.

Mi ha incuriosita questa incessante ricerca, mi è venuto in mente che molte delle avanguardie artistiche attuano lo stesso processo: il dadaismo, per esempio, ma anche il cubismo. Allora ho unito in un laboratorio giochi di avanguardie artistiche che avevano come base la scomposizione e mi sono messa nella situazione di osservatrice. Adesso ho bisogno di chiederle qualcosa anche sulla scelta del formato.

In effetti è molto grande, un A3! Sono proprio grandi tavole, in un libro così grande ho pensato che un bambino ci potesse entrare, tuffandosi totalmente nell’immagine. In questa opera come ha intrecciato l’aspetto artistico a quello inclusivo e aggregante?

Vorrei che questo albo fosse un ponte, mi immagino due bambini che lo strappano ma poi ci costruiscono personaggi nuovi, una maestra che insegna ai suoi alunni a leg-

patria, eleggerlo e ingaggiarlo addirittura a campione di identità nazionale. E soprattutto perché contrapporlo alla dimensione plurilingue e multiculturale del nostro tempo?. Pinocchio ha diverse identità e molte appartenenze: è toscano, italiano, europeo, e del mondo. E per la sua storia può anche rappresentare le aspirazioni, i sogni, le avventure, le inquietudini di molti giovani immigrati del nostro tempo. Pinocchio sembra assomigliare ai minori stranieri non accompagnati, arrivati senza niente, in cerca di un posto dove vivere. Lo dice il computer, che a un’analisi testuale rivela: la parola più diffusa nel testo di Collodi è “povero” (139 volte), seguita da “casa” (98), e “strada” (69). Quando Mangiafoco chiede a Pinocchio: “che mestiere fa tuo padre?”, lui risponde: “Il povero!”. E com’era la casa di Geppetto?: “Era una stanzina terrena che pigliava luce da un sottoscala. Una seggiola cattiva, un letto poco buono e un tavolino tutto rovinato. Nella parte di fondo si vedeva un caminetto col