Boletín N° 296

Boletín N° 296

Salesianos de Don Bosco - Colombia

Julio de 2025 - Colombia.

Revista de la Familia Salesiana fundada por Don Bosco en 1877.

Director:

P. Simón Martínez, SDB

Consejo Editorial:

Yessica Gómez Giraldo

P. Simón Martínez, SDB

P. Jhon Fredy Hernández, SDB.

Diseño y diagramación:

Mariluz Montoya Muñoz

Juan Camilo Cárdenas Pérez

Marcela Arteche

Impresión:

FUNBOSCO - Medellín

Fotografía: Coordinadores locales de Comunicación Social de Colombia, oficinas de comunicación COM y COB.

Gráficos y fotografías:

Coordinadores Locales de Comunicación

Social de Colombia, Oficinas de comunicación COM y COB.

www.freepik.com

Producción:

Área de Comunicación Social Inspectoría San Luis Beltrán (COM) e Inspectoría San Pedro Claver (COB).

Contacto comunicacionescom@salesianos.edu.co

Revista Digital issuu.com/boletinsalesianocolombia

Facebook Boletín Salesiano de Colombia

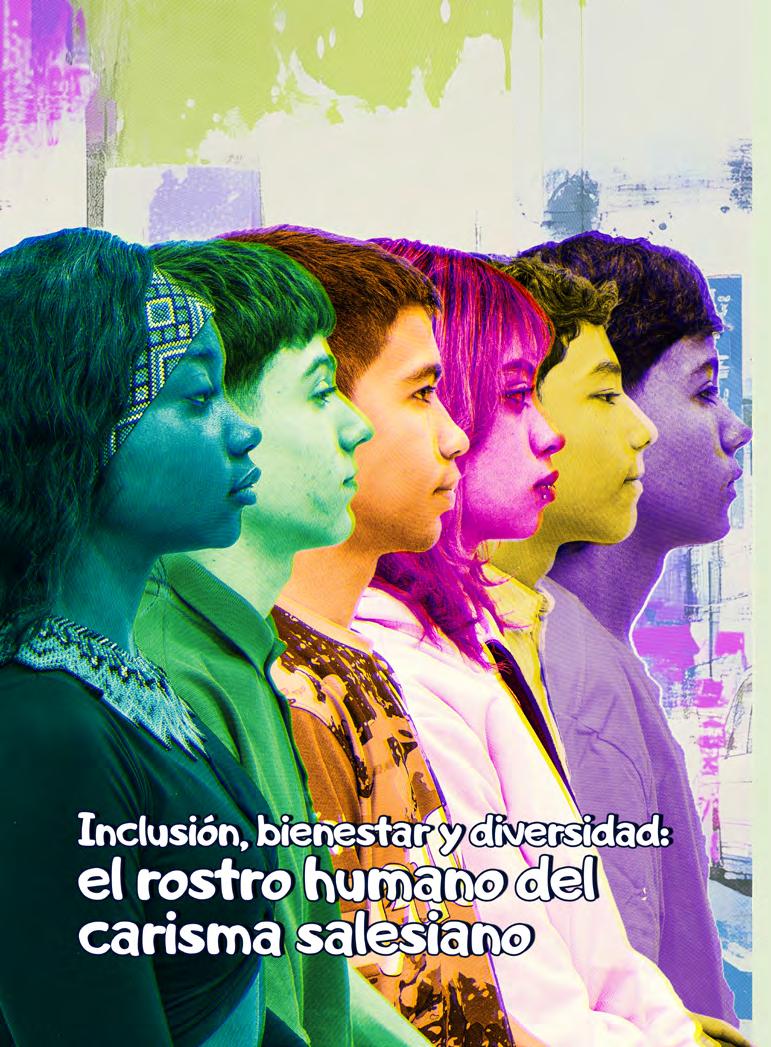

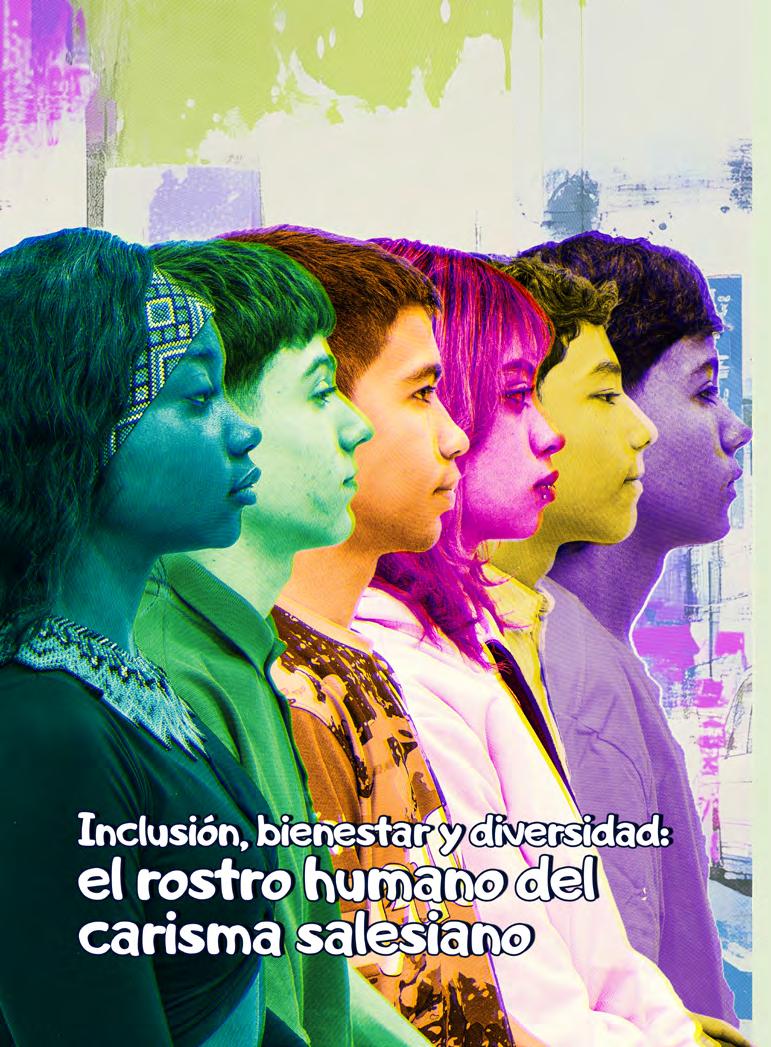

Portada: Comunicaciones COM

La portada celebra la inclusión, el bienestar y la diversidad a través de una imagen vibrante de rostros juveniles en distintos colores, símbolo de la riqueza de identidades que conforman el carisma salesiano. Esta edición resalta el valor de cada joven como rostro humano del legado de Don Bosco, recordándonos que la educación salesiana es un camino de acogida, transformación y esperanza.

Educación

Educación inclusiva desde el espíritu de Don Bosco

Misión

La banda sinfónica oratoriana

Educación

La mirada que salva lo humano: una educación para la interculturalidad

Iglesia

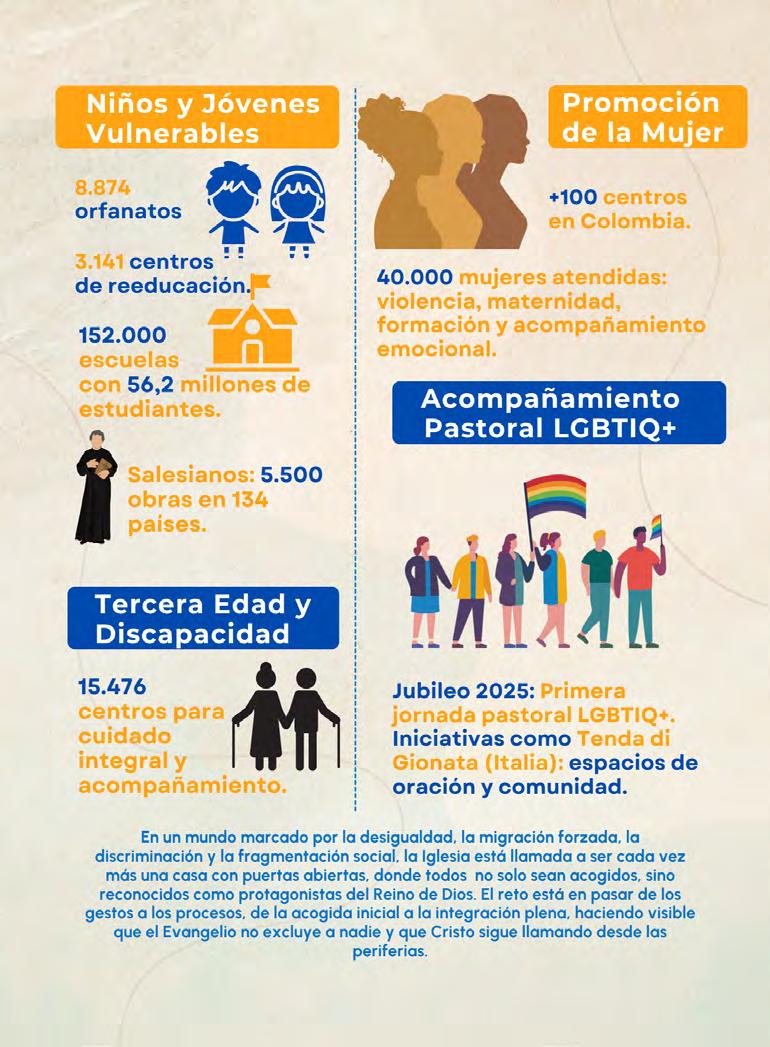

Una iglesia al servicio de la inclusión y la esperanza

Internacional

La diversidad de la catolicidad de la pastoral

Cultura de paz

Volver a Garelli, el enfoque de derechos humanos y las políticas inclusivas en la obra salesiana

Casa común La Valsalice

Actualidad

Inserción laboral con perspectiva de género

La inclusión

Familia hoy

Infancias silenciosas, desafíos para cuidado que dignifica

Los jóvenes opinan

Nuestra gente

Julián García

Iglesia

A imagen de Dios, una mirada cristiana y salesiana a la diversidad sexual

Breve anecdotario

Fundamento carismático de una educación que ama, espera y sana

1. Una pregunta que interpela

“¿Sabemos qué es lo que los jóvenes piden a los salesianos?”. Con esta interrogante el Rector Mayor, Don Fabio Attard, iniciaba una de sus intervenciones durante el reciente Capítulo General. Lejos de ser retórica, esta pregunta nos invita a escuchar con humildad el clamor profundo de las juventudes contemporáneas. Su respuesta, sencilla pero densa de significado, señala tres actitudes fundamentales que los jóvenes esperan de nosotros: que los amemos, los esperemos y los sanemos. Estas actitudes no son estrategias coyunturales, sino la expresión genuina de un corazón configurado por el carisma de Don Bosco.

2. La inclusión como expresión del rostro humano del salesiano

Hablar hoy del “rostro humano del salesiano” exige comprender la inclusión no solo como política institucional, sino como actitud espiritual y pastoral. Don Bosco fue un educador inclusivo porque su corazón estaba totalmente disponible para acoger a cada joven, sin distinciones ni privilegios. Su acción se caracterizaba por una apertura incondicional hacia los más necesitados, marginados o en situación de riesgo. Lo suyo no era asistencialismo ni mera tolerancia, sino una radical opción de amor preferencial que generaba pertenencia, dignidad y posibilidad.

3. Amar, esperar, sanar: itinerario de una pedagogía encarnada

El amor en Don Bosco no fue una emoción pasajera, sino un principio estructurante de su acción educativa. Porque amaba,

era capaz de esperar. Y porque esperaba, ofrecía caminos de sanación. Amar al joven significa reconocer en él, aún en sus fragilidades, la imagen de un Dios que no desiste de sus criaturas. Esperar, en clave salesiana, no es resignarse ante el proceso lento, sino confiar activamente en la fuerza transformadora que habita en cada historia. Sanar, finalmente, supone generar ambientes donde los jóvenes puedan rehacerse, reconstruirse y proyectarse.

4. El sistema preventivo como pedagogía de la inclusión

La propuesta del Sistema Preventivo, enraizada en la razón, la religión y el amor, cobra nuevo vigor cuando se orienta a la inclusión real de todos los jóvenes. Esto implica construir ambientes educativos donde las diferencias no sean motivo de exclusión, sino fuente de riqueza comunitaria. Educar en la diversidad es también formar corazones capaces de convivir, dialogar y respetar. Es convertir la casa salesiana en espacio donde cada joven se sienta reconocido, valorado y acompañado de manera auténtica.

5. Retos actuales y realidad

En un mundo marcado por múltiples formas de exclusión — económica, social, afectiva, digital—, la opción por un corazón inclusivo no es una alternativa secundaria, sino una exigencia de fidelidad al carisma. Hoy más que nunca, las presencias salesianas están llamadas a ser lugares de reconstrucción, donde los jóvenes puedan experimentar la ternura de Dios a través de rostros concretos que no juzgan, sino que acogen. Esta inclusión requiere una actitud pastoral abierta, una comunidad formadora sensible y una pedagogía transformadora.

Don Bosco nos enseñó que la bondad y la alegría son puertas de entrada al corazón de los jóvenes. Desde esta convicción, la inclusión se convierte en estilo y lenguaje, en horizonte de misión. Que el corazón inclusivo que animó a Don Bosco siga latiendo hoy en nuestras decisiones educativas y pastorales. Amar, esperar y sanar no son solo verbos del pasado; son la gramática cotidiana del educador salesiano que, con esperanza activa, siembra semillas de vida en el corazón de cada joven.

P. José Ariel Guerrero C. Inspector Salesianos COM

Don Fabio Attard Rector Mayor de los Salesianos

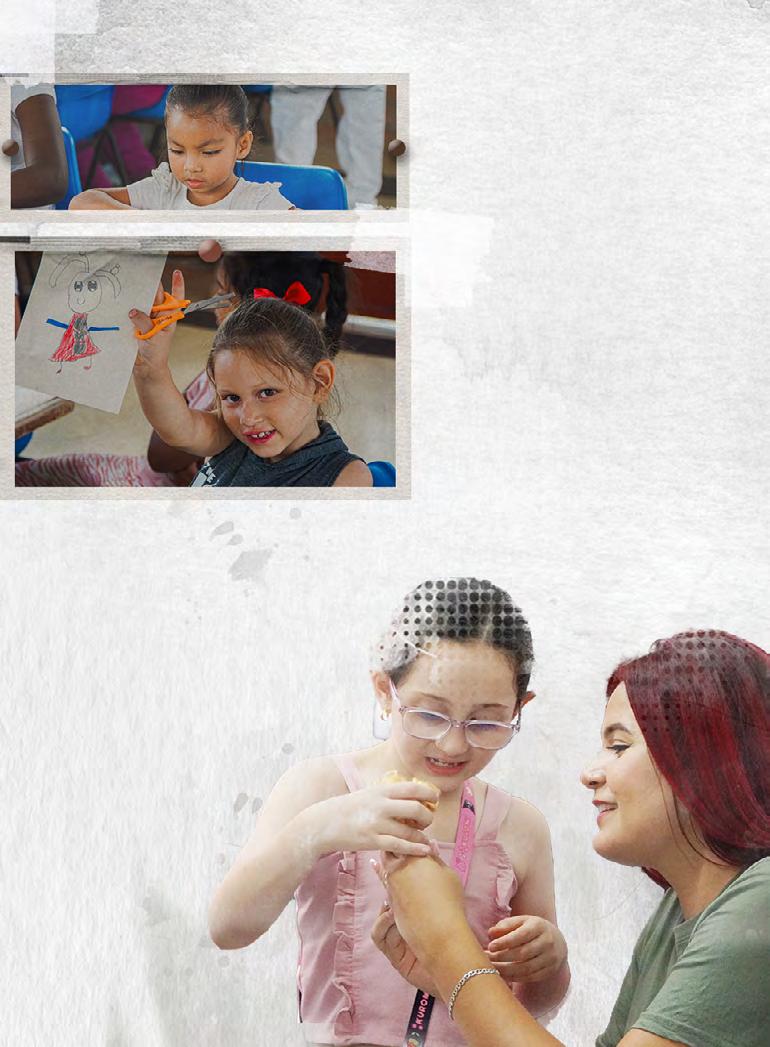

Institución Educativa Compartir –– Prresencia Salesiana de Mosquerra

Por: Karen Viviana Oviedo Flórez

Licenciada en Educación Especial, profesional de apoyo para la inclusión

Por: Juan Esteban Aparicio Beltrán

Director y formador de la Banda Sinfónica Valdocco

En una ciudad como Bogotá, donde la diversidad humana y cultural vibra en cada rincón, la Banda Sinfónica del Oratorio Centro Juvenil Valdocco se ha convertido en mucho más que una escuela de música. Es un lugar donde la inclusión, el respeto por la diferencia y el encuentro entre generaciones encuentran su mejor partitura. NUESTRA

Inclusión que se escucha y se siente

Desde sus inicios, la Banda ha demostrado que la música es un lenguaje que une, sin importar las diferencias. Un ejemplo inspirador es el de una joven con discapacidad física, quien encontró en el clarinete no solo un instrumento, sino una forma de expresión y pertenencia. Con apoyo del equipo formador y una metodología adaptada a sus necesidades, ha participado activamente en todos los montajes, demostrando que los desafíos pueden transformarse en fortalezas cuando hay voluntad, empatía y acompañamiento.

Su experiencia abrió paso a que más niños, niñas y jóvenes con diversas condiciones —como autismo, Asperger o TDAH— se integraran de forma natural al proceso, con el acompañamiento de profesionales en el área de educación especial que garantizaran el buen desarrollo de los procesos. Herramientas como el cuestionario VARK de estilos de aprendizaje han sido clave para ajustar la enseñanza, generando avances significativos tanto en lo musical como en la construcción de vínculos. Hoy, el respeto, la amistad y la colaboración definen el espíritu de esta banda donde todas las voces cuentan.

Una banda sin edad

Contar con estudiantes en diferentes etapas de desarrollo presenta diferentes puntos de vista y ha llevado a aplicar diferentes metodologías, con la finalidad de que cada uno de los integrantes se sienta como una parte fundamental para el buen funcionamiento de la agrupación.

El pensar que cada estudiante es un engranaje clave para que el sistema funcione de forma correcta se ha convertido en un pilar del proceso formativo. Hacer entender esta premisa a cada estudiante los empodera de su rol en la agrupación, al igual que los hace ser conscientes de la importancia de la buena preparación en el área musical.

Con esto, se busca desarrollar aspectos teóricos y técnicos en el área musical, en conjunto a la formación actitudinal con base en los valores Salesianos, con la intención de impactar la calidad de vida de cada uno de los estudiantes, entendiendo que la diversidad de condiciones que presenta cada uno es una oportunidad para enriquecer los procesos formativos personales y colectivos llevados a cabo.

https://www.youtube.com/@BandaSinfonicaValdocco-PIBSS https://www.instagram.com/bsvaldocco/

Salesianos de Don Bosco - Colombia

Como bien decía Don Bosco:

“Un oratorio sin música es como un cuerpo sin alma”.

Hoy, esta banda le pone alma al oratorio… y también corazón, encuentro y esperanza.

Por: Hno. José Luis Jiménez Coordinador de la Dimensión de Educación y Cultura

Escanea los QR y descubre las Experiencias

Significativas de bienestar e inclusión en nuestras obras

La educación centra sus fines en el cultivo de lo humano. Atravesada por las formas y transformaciones del currículo, hoy más que nunca potencia su ser en cultivar en los estudiantes y miembros de las comunidades educativas un alcance superior de lo que es humanidad. Puede ser que la planeación y la pedagogía, al igual que los retos globales de calidad y adquisición de competencias y habilidades la entretengan en sus tareas de formar labores. Pero su centro y razón es la promoción y el reconocimiento de la integridad de la vida humana y en ella, la comprensión de la vida en cuanto tal. Muchas son las categorías que se emplean para establecer la importancia de la dignidad humana y su promoción. Pero si algo es necesario de reflexionar es que no se puede reducir la tarea de cuidar lo

humano, a las categorías jurídicas de diversidad e inclusión social. Porque, ello reduciría la actitud humana de cuidar la vida a simples cumplimientos jurídicos o morales. No se puede olvidar que la tarea de promocionar la integridad de la vida nace en la actitud de asombro frente al misterio de vivir. Y la educación está íntimamente ligada a continuar el desafío que nace en la familia, de comprender esa vida interpelada por el rostro del otro y alejada de la reducción que la mayoría de las veces el aparato jurídico ofrece: hacer contención a través de la norma para que no se ataque, dañe o vulnere la vida. Pero para que haya un reconocimiento y promoción eficaz de la cultura de la vida, no basta la contención.

El aula de clase esboza el desafío de la diversidad que promete la unidad sobre los fundamentos y valores. El día a día de las relaciones que promete el ambiente escolar, expresan una diversidad como actitud generada por una ética relacional del cuidado. Y esta actitud parte de la presencia, ese -estar ahí- del rostro que condiciona la coexistencia, antes que la diferencia-, y que muestra de manera sensible lo sagrado e indefenso de la vida. Por ello, es necesario comenzar en la mirada del otro que interpela el rostro del hermano, del cercano.

La diversidad y la inclusión son tareas de reconocimiento y promoción de la vitalidad que transporta el cuerpo del rostro que camina a mi lado. En la mirada, aparece el rostro que muestra diferencia y referencia. No se acepta la diversidad, se asume a un rostro interpelado, que no se parece a mí, pero que es referencia de mi propia humanidad. Sin el reconocimiento de la presencia, que ejerce el cuerpo, el pensamiento y el espíritu del que camina a mi lado, -del otro rostro, que es imagen de mi humanidad- la diversidad y la inclusión se reducen a dispositivos políticos.

Esa tarea del cultivo de lo humano a través de la referencia del rostro del diferente, compromete en primer lugar la tarea de hospitalidad y docilidad del maestro, que por referencia contagia a los estudiantes a prometer la condición existencial de la mirada. Esta mirada, por ende, seduce y zambulle mi propia humanidad a un acontecimiento de reconocimiento existencial. La mirada es mucho mas cercana y define el nivel de violencia o apertura que desde mi

propia humanidad concibo la humanidad de quienes conviven conmigo. Al decir convivir, se manifiesta que mi vida es una vida cocreada por la mirada de aquellos que comparten mi vitalidad. Toda pedagogía del encuentro, de la ternura, de la persona construye un currículo de interrelación, de interdependencia.

Es por eso que la tarea de cultivar lo humano en la educación, parte de una ética relacional del cuidado donde se promueve la cercanía, la hospitalidad, la compasión que son la presencia actuante de la mirada que interpela el rostro. El cuidado como categoría ética es la actitud del reconocimiento de la mirada del rostro que se deja interpelar al acercarse a la humanidad del otro que siendo el – su propia humanidad-, tiene diferencias y la libertad de actuar, pensar y sentir de otra manera. La mirada como punto de partida del reconocimiento de la vitalidad del rostro que me interpela, aleja del egoísmo de pensar que se puede mirar para denigrar y reducir. Elimina cualquier pretensión de status o poder que no representa el servicio, la fraternidad y la acogida. La mirada es compasiva y por ello, es cercana a eliminar cualquier barrera física o material de no cercanía, denigración o humillación. En los horizontes de la esperanza como camino a la construcción de un futuro incluyente y diverso la mirada acerca a la interculturalidad como dinámica de reflexión sobre el encuentro, tarea de salvación de lo humano.

Y la educación tiene el desafío de construir ciudadanos del mundo, que asuman la capacidad de interrelación desde lo vital, no desde las ideologías o las diferencias étnicas, religiosas o políticas. Las brechas establecidas por el lenguaje, la religión y el nacionalismo no contienen la idea de humanidadcomunidad. Íntimamente ligado a este deseo de globalizar el cultivo de humanidad esta la promesa de iniciar por las narrativas simbólicas. No educamos en valores, educamos para valorar la vida que compartimos como comunidad humana.

Por: Rafael Bejarano Rivera, SDB

Consejero General para la Pastoral Juvenil Salesiana

El capítulo 13 del Evangelio de Mateo nos presenta con la “Parábola del Sembrador” el reconocimiento de la diversidad de los terrenos para los cuales es diseminada la Palabra de Dios, no importa qué tipo de personas seamos, Dios no niega su amor a ninguno y a todos es capaz de llegar con su efecto transformador. Dios hace experiencia de cada ser humano porque todos somos diferentes, y por tanto todos tenemos necesidades diferentes. La manera con la que este Padre misericordioso se abre a cada hija e hijo suyos se llama ‘justicia’, Él obra en cada quien según su condición y lo atrae

hacia sí. La Iglesia de Dios, el pueblo que Él ama, es la humanidad entera, y a todos nos puso en esta casa común en donde todos estamos interconectados, basta pensar en los fenómenos atmosféricos que llenan de vida el planeta, en la simbiosis que algunos seres entablan entre ellos para vivir, en los ciclos de la vida en donde todos experimentamos la alegría de la existencia. Esta misma Iglesia es la que desde sus orígenes, en el Concilio de Jerusalén, se declaró ‘Sinodal’, y estableció una metodología de escucha mutua y oración para discernir y caminar juntos, sin exclusiones, no sin conflicto, pero

sí con la certeza de que el consenso no es uniformidad ni sometimiento, sino una expresión del reconocimiento de las diferencias de las partes que se unen corporativamente.

La diversidad es un don para la catolicidad, que precisamente hace alusión a la ‘universalidad’ y que nos invita a la misma vocación, la de ser hijas e hijos de Dios. Diversidad de pensamientos, de edades, de razas, lenguas y culturas; diversidad en las orientaciones políticas y maneras de vivir los ritos de la fe; diversidad en la orientación de la afectividad y de construir relaciones con el entorno; diversidad de propuestas evangelizadoras para que todas y todos recibamos el mensaje el Padre bueno, que “hace salir el sol sobre buenos y malos y envía la lluvia sobre justos e injustos” (Mt 5,45). La pastoral juvenil salesiana es expresión de la diversidad, de hecho reconoce multiplicidad de ambientes en donde en un sentido de “comunidad educativo pastoral” implica a sus miembros para que juntos construyan itinerarios para el desarrollo humano integral, donde todas y todos se sientan acogidos, sientan que son hijas e hijos libres de Dios, y que juntos trabajan por construir la dignidad que todos se merecen.

Reconocer la diversidad es reconocer por tanto la necesidad de la inclusión, de la reintegración y la restitución de los derechos humanos. Es este el horizonte en el cual la Doctrina social de la Iglesia impulsa a la Congregación salesiana a entrar en diálogo con las demás instituciones con las cuales compartimos los valores que ayudan a la construcción de la Paz y que a su vez está a la base del Evangelio y que nuestro nuevo Papa León XIV ha promulgado ya desde el inicio de su servicio.

Por: Hno. Juan Carlos Echavarría, SDB Coordinador de la Comisión Inspectorial de Derechos Humanos

El origen mismo de la misión salesiana se cimienta en un acto de reconocimiento humano, en un encuentro que rompe con las convenciones de exclusión y prejuicio social. Se rememora la imagen del joven sacerdote Juan Bosco, cuya sensibilidad y acuciosa visión humanizadora se plasmaron en el acto de acogida a Bartolomé Garelli. Este episodio, acontecido en un contexto de marginalidad y desamparo, constituye más que un hecho anecdótico: es la génesis de un ethos inclusivo que anticipa lo que acá nos ocupa, esto es, la adopción del enfoque de derechos humanos, mucho antes de que fuera codificado en instrumentos y convenciones internacionales.

Garelli, en su situación de exclusión y pobreza, representaba un otro que, lejos de ser un problema, se convirtió en un retrato de la misión salesiana. El gesto de Don Bosco,

que lo invitó a permanecer junto a él sin prejuicios ni distinciones, nos invita hoy a pensar en las políticas inclusivas como acciones no sólo legales, sino profundamente humanas. Es precisamente este primer acto de inclusión y reconocimiento lo que movilizó la creación de un estilo educativo que asume que la casa salesiana debe ser un espacio para todas y todos, sin importar su origen, condición social o capacidades. La acogida de Garelli se erige como paradigma de cómo una respuesta pastoral y afectiva puede desarmar los mecanismos de exclusión social e institucional y dar inicio a un compromiso ético que trasciende la mera asistencia: se trata de construir un entramado de solidaridad que hoy se traduce en políticas inclusivas que propenda por el florecimiento de cada persona.

Salesianos de Don Bosco - Colombia

En el contexto contemporáneo de la misión salesiana, especialmente en la labor de las instituciones educativas, recordar a Garelli invita a repensar las prácticas cotidianas en las aulas, en los ambientes de formación técnico y en todas las obras salesianas, desafiando aquellas estructuras que, aún en este siglo, tienden a marginar a quienes no se ajustan a un modelo homogéneo de aptitud, capacidad y rendimiento.

De la arquitectura de los derechos humanos al acogimiento estricto de la inclusión

El reconocimiento universal de la dignidad inherente a la persona se consolidó tras la Segunda Guerra Mundial. Se materializó a través de instrumentos fundamentales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y otros más. Estas normativas internacionales constituyen, además de pautas éticas, disposiciones jurídicas que obligan a las instituciones del orden público y privado a garantizar condiciones de equidad y participación plena. De igual forma, iniciativas más recientes orientadas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 4, subrayan la imperiosa necesidad de asegurar una educación inclusiva, equitativa y de calidad que abra las puertas al desarrollo integral y la ciudadanía activa.

El proceso de inclusión debe ser concebido como la materialización del derecho al reconocimiento, en tanto negarlo equivale a infligir una injusticia fundamental. La literatura académica, en diálogo con las ideas de Nancy Fraser y Axel Honneth, solo por referir

algunos, ha enfatizado que la lucha por el reconocimiento no es únicamente una demanda identitaria, sino una exigencia de justicia que se vincula ineludiblemente con la redistribución de oportunidades y recursos.

En este sentido, la inclusión implica la eliminación de barreras tanto visibles como invisibles: no se trata exclusivamente de eliminar obstáculos físicos, también de desarticular esquemas culturales y epistemológicos que perpetúan la desigualdad, incluso en contexto que, como es el caso salesiano, tiene su génesis pastoral en múltiples hechos históricos del Don Bosco fundador que supo advertir hechos de vulneración y exclusión de los jóvenes turineses de su época.

Desde una perspectiva crítica, la inclusión en el ámbito educativo se revela como un proceso de construcción de un espacio común en el que cada individuo pueda expresar su singularidad sin que ello se traduzca en un déficit de pertenencia. El paradigma inclusivo exige, por tanto, una reconfiguración integral del quehacer pedagógico. Es preciso desafiar las concepciones reduccionistas que asocian la inclusión únicamente al trato de las necesidades educativas especiales. Se requiere, en cambio, una mirada holística que abarque la diversidad en todas sus dimensiones: la diversidad cultural, de género, étnica y socio económica, entre otras.

Para los salesianos que laboramos en el sector educativo, la integración del enfoque de derechos humanos y la exigencia de políticas inclusivas implica una transformación profunda en varios niveles.

Primero, el compromiso con la inclusión demanda una reevaluación constante de las bases pedagógicas y normativas que rigen la acción educativa. En los servicios salesianos, por ejemplo, esto supone una diagnóstico colectivo que permita identificar

aquellas prácticas y discursos normalizados que, vestidos de buena intención, refuerzan exclusiones y resultan acción dañosa. El reto consiste en transformar estas creencias, promoviendo un cambio paradigmático en el que los discursos y prácticas inclusivas se conviertan en eje rector de la acción salesiana.

espacios de encuentro y diálogo, donde las barreras de comunicación y prejuicio sean desafiadas, y se construya un puente de colaboración que permita la efectiva intervención en el proceso educativo.

Segundo, se requiere volver al fortalecimiento de capacidades; la capacitación permanente siempre será un pilar imprescindible en esta transformación. Los docentes, instructores, asesores adultos, deben estar preparados no sólo en estrategias pedagógicas y pastorales innovadoras, sino también en el reconocimiento y el manejo de la diversidad, entendida en un sentido amplio. La formación debe trascender los contenidos meramente curriculares y adentrarse en la reflexión ética y política, dotando a los educadores de herramientas para identificar y desarticular prácticas excluyentes.

Tercero, la inclusión es un proceso colectivo que requiere el involucramiento activo de las familias y de la comunidad en general. La realidad de muchas familias contemporáneas, enfrentadas a procesos de vulnerabilidad socio económica, demanda una articulación que reconozca y respete sus saberes y valores. Las obras salesianas deben fungir como

A modo de conclusión, el reto que se nos plantea en el presente es, en última instancia, un desafío a la injusticia que sigue permeando los espacios educativos. Volver a Garelli –en sentido figurado, reconocer a aquel que no encaja en los moldes predeterminados– es una invitación a replantear la acción salesiana desde una perspectiva renovada de derechos humanos, donde el reconocimiento y la inclusión sean las reglas de la convivencia. Hacer de la inclusión un acto político.

Para el educador salesiano, este llamado exige, además de reinventar su práctica profesional, también comprometerse en una lucha constante contra todas aquellas barreras que separan el potencial humano de la realización efectiva de sus derechos. El legado de Don Bosco, revivido en la imagen de Garelli, nos insta a transformar las instituciones, a derribar la cultura excluyente y a consolidar una educación en la que cada ser humano encuentre en la escuela no solo un espacio de aprendizaje, sino un lugar de reconocimiento y pertenencia.

Salesianos de Don Bosco - Colombia

Un hogar Salesiano que cultiva vida, inclusión y futuro en armonía con la Casa Común

Instituto Técnico Agrícola Valsalice - Presencia

Salesiana de Fusagasugá

Por: Présbitero Julio César Herrán, SDB

Rector ITA Valsalice

Por: Jessica Villarreal Profesional de Intermediación Laboral

Por: Anny Martínez López

Exalumna Salesiana y Directora de Excelencia Operacional y Mejoramiento Continuo

Mi paso por la escuela salesiana no solo me formó académicamente; sembró en mí una forma de ver la vida y de relacionarme con los demás. Aprendí que toda persona tiene un valor infinito, y que, como decía Don Bosco, “basta que sean jóvenes para que yo los ame”, un amor que en mi camino profesional he entendido como compromiso con la dignidad humana, la oportunidad y el respeto por las diferencias.

Desde hace más de ocho años lidero un proyecto de inclusión laboral en Falcon Farms Flores Isabelita, una empresa dedicada a la elaboración de bouquets, donde hemos entendido que el talento no tiene una sola forma ni un solo camino. Aquí trabajan hombro a hombro personas con discapacidad, mujeres cabeza de hogar, personas pospenadas, migrantes y miembros de la comunidad LGBTIQ+. Más de 400 personas han encontrado en este espacio no solo un empleo, sino una oportunidad de reconstruir su historia y aportar desde sus talentos.

Uno de nuestros logros más significativos es que más del 10% de los empleados de la compañía son personas sordas. Esto nos ha retado a transformar nuestros personas. Y esa mirada lo cambia todo.

Esta experiencia cobra aún más sentido cuando la ubicamos en el

que enfrentan más de 4,5 millones de mujeres cabeza de hogar y las 2,8 millones de personas migrantes venezolanas que buscan una nueva oportunidad en nuestro país. Es evidente que la exclusión no es una excepción: es una estructura que debemos desmantelar desde todos los frentes.

Estudios recientes, como los del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), han demostrado que las organizaciones que implementan políticas reales de inclusión incrementan su productividad, disminuyen la rotación y fortalecen su cultura organizacional.

Es decir, la inclusión no solo es justa: también es inteligente.

En este contexto, la educación en inclusión y diversidad no puede ser opcional. Hoy más que nunca, necesitamos formar personas capaces de convivir con la diferencia, dialogar con empatía y construir entornos donde todos tengan lugar. La educación inclusiva no solo prepara para el mundo laboral; prepara para la vida misma. Es una herramienta de transformación que forma seres humanos más conscientes, solidarios y abiertos a la riqueza de lo diverso.

En Falcon Farms Flores Isabelita hemos hecho del carisma salesiano una forma de liderazgo organizacional. Implementamos espacios de "buenos días", celebraciones comunitarias, encuentros de escucha activa, y apostamos a una cultura donde cada persona se sienta acogida, valorada y desafiada a crecer. Don Bosco hablaba de formar “buenos cristianos y honrados ciudadanos”; hoy en nuestro equipo esa formación se da entre flores, empaques y procesos que reflejan humanidad.

Desde esta vivencia, hago un llamado a los colegios, centros de formación técnica y universidades salesianas: formemos a nuestros estudiantes en la inclusión como un valor humano, una competencia profesional y una responsabilidad ética. Necesitamos jóvenes que no solo sepan usar tecnología o hablar idiomas, sino que estén convencidos de que un entorno laboral justo comienza cuando nadie es dejado atrás.

La diversidad enriquece. La inclusión humaniza. Y el carisma salesiano tiene todas las herramientas para hacer posible ese sueño de Dios donde nadie quede afuera. Hoy, más

Por: Luz Aidé Bedoya Vásquez

Líder

de inclusión del Instituto Salesiano Pedro Justo Berrío

la real academia de la lengua define esta palabra como la acción o efecto de aceptar. Si se analiza de manera más profunda la palabra aceptación implica recibir, aprobar o admitir voluntariamente algo o a alguien, dejar entrar, pasar y estar conforme. En educación inclusiva este es el primer paso o acción para reconocer, valorar y acoger de manera positiva y respetuosa, la diversidad.

La aceptación en la familia y en la escuela forma las raíces afectivas y sociales para que un niño, niña o adolescente se desarrolle plenamente. Es allí donde se cultivan la confianza, la autoestima y el sentido de pertenencia.

Aceptar la diversidad no es un proceso instantáneo ni superficial. En el camino hacia una educación inclusiva, la aceptación se asemeja al paso por un embudo: comienza lleno de ideas, prejuicios, temores e incluso resistencias. El embudo representa ese tránsito necesario por el que nuestras concepciones se van, seleccionando, filtrando y transformando. En la boca del embudo habitan las creencias previas, muchas veces condicionadas por estereotipos o por una visión homogénea de que todos somos iguales. Aquí todo parece confuso y abrumador, sintiendo la necesidad de forzar, hacer presión para evitar los procesos. Este estrechamiento no es limitante, sino revelador, nos

obliga a detenernos, a escuchar y a mirar con nuevos ojos. A medida que desciende por el embudo, la perspectiva se modifica; se concentra, se afina y permite que todo avance, abriendo paso a la salida.

Existen barreras que son como nudos en el embudo, impiden o retardan el paso. Estas barreras se presentan en los distintos niveles del sistema educativo, en la familia y la sociedad en general. El instituto Salesiano Pedro Justo Berrío, brinda oportunidades justas y adecuadas para el aprendizaje y el desarrollo de todos sus estudiantes, siguiendo la metodología del sistema preventivo planteado por Don Bosco, con un enfoque social que apunta a la aplicación de sus tres pilares: religión, razón y amor. La religión fomenta valores como la solidaridad, la honestidad, el respeto y la justicia esenciales para la convivencia armoniosa, promoviendo un ambiente de acogida y respeto por la diversidad de creencias y culturas. La razón implica educar a los estudiantes con justicia, que se manifiesta en “la racionalidad de las exigencias académicas y normas, con flexibilidad”. (Cuadro de Referencia, 2014, págs. 86,87). El amor por su parte, es el pilar que genera confianza, cercanía y un clima positivo en el aula. En una escuela inclusiva, cada estudiante debe sentirse valorado, aceptado y motivado para desarrollarse plenamente.

Cuando se identifican las barreras que impiden el aprendizaje los nudos se sueltan y se pueden generar oportunidades que permitan al estudiante avanzar en su proceso formativo. Estas oportunidades se concretan, desde la normativa vigente como lo son el decreto1421, donde se direcciona la ruta de atención para la población con discapacidad a través de la aplicación del PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables). Además de la ley 2216 de 2022 donde promueve la educación inclusiva efectiva y el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con trastornos específicos de aprendizaje

Tejer redes para incluir y soltar los nudos

La educación inclusiva no es tarea de una sola persona ni responsabilidad exclusiva de la institución educativa. Requiere un compromiso colectivo, una red articulada de colaboración que involucre a todos los actores que rodean al estudiante; docentes, directivos, familias, cuidadores, instituciones externas y redes de apoyo.

En este sentido, la familia y los cuidadores no son espectadores, sino aliados fundamentales en el proceso educativo. Su conocimiento cercano del estudiante, acompañamiento cotidiano y su compromiso emocional enriquecen la mirada pedagógica y fortalecen el vínculo escuelahogar. Asimismo, las instituciones como: entidades de salud, bienestar o apoyo terapéutico externo, también desempeñan un papel esencial al brindar orientación técnica y asistencia especializada.

Colaborar implica también superar una visión limitante de la diferencia. La condición diagnóstica de un estudiante no puede ni debe convertirse en un obstáculo para su aprendizaje. No se trata de bajar las metas, sino de garantizar un currículo flexible, accesible y adaptado que permita a todos alcanzar los mismos objetivos comunes. Lo que varía no es la meta, sino las oportunidades, los tiempos, las estrategias y los apoyos que se brindan para lograrla.

ACCESIBILIDAD:

Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás. (Decreto 1421.2017).

Son las estrategias, recursos, herramientas o intervenciones diseñadas para facilitar el aprendizaje de todos los estudiantes.

Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos. (Decreto 1421. 2017).

Es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. (Artículo 67 de la Constitución Política.1991)

Productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. (Decreto 1421. 2017).

DIVERSIDAD:

Diferencias individuales, culturales, sociales o biológicas.

EDUCACIÓN INCLUSIVA:

Dar lugar a todos los estudiantes. Proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de

características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos (Decreto 1421.2017).

Garantizar que cada estudiante reciba las oportunidades que necesita para llegar a cumplir con las mismas metas que los demás.

Persona vinculada al proceso educativo en constante desarrollo y transformación con limitaciones física, mental, intelectual o sensorial (Decreto 1421).

Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, donde se registran aquellos apoyos que el estudiante requiere.

Es el conjunto de pasos, acciones y protocolos que una institución educativa sigue para identificar, orientar, apoyar y hacer seguimiento a estudiantes que presentan necesidades educativas específicas. (Procedimiento de inclusión PJB, 2024)

APRENDIZAJE:

Aquellas dificultades asociadas a la capacidad del niño, niña, adolescente o joven para recibir, procesar, analizar, o memorizar información. (Ley 2216.2022)

Por: Yeny Díaz Cortes

Integrante del equipo Intervención de Apoyo Psicosocial de Ciudad Don Bosco

Recuerdo que, en alguna ocasión, cuando trabajaba en una escuela rural en el Putumayo, una niña que no hablaba nos causaba especial atención. Pensábamos que tenía algún problema de lenguaje. Un día decidí sentarla frente a mí, le ofrecí un cuaderno y le dije: “Si no quieres hablarnos, puedes dibujarme lo que pienses”. La niña comenzó a llenar las hojas con figuras, paisajes, gestos… En pocas semanas empezó a decir palabras sueltas, y con el paso de los meses, logró conversar. Pensé entonces que no era que no supiera hablar, sino que nadie le había preguntado de una forma en la que ella pudiera responder.

En cada rincón de nuestro país, Colombia, existen niños y niñas que crecen en el silencio, lejos del reconocimiento y de las oportunidades que para muchos son

lo habitual. Y aunque hoy parece natural hablar de las infancias y de sus derechos, esto no siempre fue así. Hace algunos años, el historiador Philippe Ariès nos mostró que la infancia no fue vista durante siglos como una etapa diferenciada ni merecedora de un trato digno. El “sentimiento de infancia” –es decir, la percepción social de que los niños y niñas son sujetos con necesidades emocionales y gestos de cuidado– es un fenómeno relativamente reciente en la historia occidental.

Esta mirada histórica nos permite comprender por qué aún hoy muchos niños y niñas siguen siendo tratados como “adultos pequeños”, o peor aún, como marginales. De ahí que, reconocer a un niño o niña es más que verlo con los ojos: es darle un lugar simbólico, es permitirle existir en un mundo que muchas veces lo niega, lo esconde, lo invisibiliza. Y esto no ocurre por casualidad,

sino como resultado de estructuras históricas y sociales que excluyen, ya sea por la condición socio económica, la discapacidad, la pertenencia étnica, las trayectorias familiares, o simplemente por ser niños o niñas.

Esa fragmentación muchas veces se disfraza de dignidad, de cuidado, de afecto. Pero, ¿qué estamos ofreciendo a quienes siguen siendo invisibles? ¿Qué tengo yo para dar a otros? ¿Cómo cuidamos lo que hacemos y lo que somos con el otro? Parece entonces que el abandono, manifestado en la exclusión de los menos favorecidos, se ha anidado como una forma de olvido, y en ese sentido, la presencia, la escucha y la mirada que valida hacen visible lo invisible. Todo esto nos exige humanizar lo humano, preguntarnos cuánto tiempo estamos dispuestos a detenernos, a vincularnos, a crear entornos donde todos y todas, sin excepción, podamos acompañarnos.

Nuestro trabajo, como seres humanos, consistirá entonces en alojar y sostener. Y eso se traduce en ofrecer un espacio de cuidado que no se limite a lo básico, porque no se trata solo de ejecutar una tarea, sino de ofrecer un oficio que teje, que vincula, que habilita la existencia. Salesianos, docentes, profesionales, educadores… todos estamos convocados a sostener ese lazo. Porque sin lazo no hay palabra, y sin palabra no hay mucha posibilidad de vivir en nosotros y en los otros.

Cuidar, en este marco, no es solo asistir, es implicarse en una trama de humanidad que dignifica. Y es así como Don Bosco no fue indiferente al dolor ni a la marginación. Su legado nos invita a reconocer y construir entornos seguros para las infancias. Es, por tanto, una opción radical y profundamente humana: mirar al que nadie ve, escuchar al que no ha sido escuchado, amar al que ha sido descartado.

Hoy, muchos niños y niñas no hablan porque nunca se les ha preguntado desde el lugar adecuado. Otros no aprenden porque han crecido convencidos de que no pueden. Hay quienes no confían, porque nunca han sido esperados. Porque al final visibilizarlos implica mucho más que integrarlos: implica reconstruir, junto a ellos y ellas, la posibilidad de ser.

¿CON CUÁL CANCIÓN TE IDENTIFICAS?

¿Y QUÉ TIENE ESA CANCIÓN QUE TE HACE SER DIFERENTE?

@

Por: P.

Simón López Martínez, SDB Director Boletín Salesiano.

¿Cómo nació tu vocación por el arte al servicio de la fe y qué papel juega tu identidad colombiana en ese proceso creativo?

Nació estando en el Seminario, no tenía grandes capacidades de oratoria entonces empecé a catequizar con las capacidades

que sí eran mías y allí empecé a dibujar generando nemotecnia y mensajes profundos desde los signos, así no se me olvidaran a mí (jejeje) y generaba recordación en la gente, sobre todo en los niños y jóvenes, pensaba en las parábolas de Jesús y así aprendí que su pedagogía no era llenar a la gente de largos discursos sino la puntualidad desde las imágenes: la luz, los pájaros, un hijo que se va de casa, una moneda,

una perla, un tesoro… y con ello formar una inquietud, un conocimiento y finalmente una conciencia de amor. En ese proceso me he hecho la pregunta también por lo nuestro, estamos acostumbrados a evangelizar y diseñar materiales y espacios sagrados con muchas estéticas europeas, que tampoco coinciden con la imagen original de Jesús; el Evangelio se incultura y yo le he apostado en este camino también a hablar a nuestras realidades desde nuestros propios lenguajes visuales y contextuales.

¿Qué comunidades o culturas colombianas te inspiraron especialmente para retratar los rostros de la fe católica en el Misal?

En el misal se desglosa una variedad de formas de vida de nuestro territorio, no solo culturales sino también en la fauna y la flora. En el misal está la comunidad campesina y aquellos que se desviven en el campo

Ilustrador de la Nueva versión del Misal Romano para Colombia.

por quienes habitamos la ciudad, hay una variedad desde nuestro mestizaje, blancos, afrocolombianos, comunidades étnicas, personajes con expresiones visuales tomadas de la riqueza de nuestras comunidades indígenas como los Emberá, Nukak Maku, Arhuacos, Quillacingas, Wayuu… personas de los Llanos, de nuestras costas, los Santanderes, del centro del país, del Amazonas.

Colombia es un país con una enorme diversidad étnica, cultural y espiritual. ¿Cómo lograste representar esa pluralidad?

Lo primero que hay que entender cuando hablamos de “diversidad”, que en ocasiones es una palabra que choca para muchos sectores sociales, es que es el fruto del Espíritu Santo en la creación y en Pentecostés, en donde un solo Amor puede hablar y amar desde un mosaico enorme de formas de vida, de ser, de habitar el mundo, por eso hay diversidad de lenguas en Pentecostés pero un solo Espíritu, la vida es diversidad, el ser humano es diverso aunque pretendamos uniformarnos falsamente con un solo modo o idea… Colombia es diversidad.

Esa pluralidad en el arte del misal no es un invento, es un bello reflejo de toda la riqueza que tenemos y somos, que existe y es una realidad en la que Dios se goza. Esa pluralidad se logra representar cuando ponemos a conversar cada aspecto cultural con la revelación y la historia de salvación que Dios sigue haciendo en los pueblos, no creemos en un Dios estancado, encerrado y clausurado en una historicidad de otro pueblo histórico, creemos en un Dios que en esa Palabra acompaña nuestra historia concreta y se incultura, el Dios de Jesús, el que Francisco decía que cabemos TODOS, TODOS, TODOS.

Las imágenes de este artículo son una muestra exclusiva del trabajo realizado por el autor de propiedad de la Conferencia Episcopal Colombiana para el nuevo Misal Romano de Colombia. Se prohíbe su reproducción o distribución sin autorización

¿Cómo

dialogan tu arte y tu espiritualidad? ¿Qué lugar ocupa Dios en tu proceso creativo?

Son una relación donde la espiritualidad se hace arte, el uno concreta al otro. Es una relación de escucha como lo decía en la parte y deben vivir reconciliadas. Pero como toda relación tienen en ocasiones sus crisis, como dice la canción “Silencio de Amor” de Jesed: “a veces no se escucha nada queriendo escuchar al Amado” allí es cuando, en los procesos creativos hay que apelar enteramente a la confianza, yo le digo a Dios: esto es suyo, esto habla de su amor, yo le presto las manos pero usted responda porque si no incumplimos los dos, es así como Dios en mi proceso creativo y empresa ocupa el puesto de autor, yo tengo la coautoría porque en mi debilidad y humanidad no vivo siempre inspirado como muchos podrían imaginarse. Dios

es el color de lo que hago, mi quehacer como artista no es “inventar” un evangelio, sino tomar los colores del evangelio escrito y vivido por la gente y plasmarlo, pintar con esos colores.

Desde tu mirada de artista, ¿cuál es el mayor reto al intentar hacer más propia, cercana y encarnada la fe católica en la cultura colombiana?

Para mí, personalmente, y no hablo solo por el misal sino por lo que he encontrado desde mi labor en el camino incluso desde muchos antes de este contrato, reto más grande es el que muchos entiendan que cuando hacemos propia la historia de la salvación, desde la predicación visual u oral, no estamos atentando contra la tradición, y creo que la tradición desde muchos sectores, grupos y personas desde la Iglesia ha sido mal interpretada con un sentido lejano al catecismo y el magisterio en donde se cree que el estancamiento de formas, estéticas

y modos venidos después del año 1200 (bastante lejano de hecho al Jesús histórico) es lo correcto e inamovible. Es un imaginario colectivo similar al que tenemos artísticamente de las esculturas griegas o de las catedrales: si no son blancas del color del mármol no nos sirven o creemos que es la “estética correcta” cuando todas ellas en su contexto eran pintadas de colores de arriba abajo. No hay nada más dañino y peligroso, lo decía Francisco, que creer que la tradición es un “hacer las cosas porque así siempre se hicieron” sin entenderlas, vacíos y carentes de todo criterio, sin conocer qué afirma la Iglesia desde sus documentos.

¿Qué mensaje quisieras dejarle a los jóvenes artistas católicos que desean evangelizar a través del arte hoy?

Que escuchen, que escuchen al Espíritu que habla en el interior y escuchen también a la sociedad y sus gritos en el exterior; ambas voces se toman de la mano. Estamos en una época en donde la producción de imágenes se da en un solo click con una IA sin necesidad de tener talento, producir una imagen en sí misma no parece ser ya un acto extraordinario, el talento tanto en el arte como en la voluntad de evangelizar no radica en la capacidad de hacer “imágenes lindas”, meramente literales o políticamente correctas, evangelizar es amplificar el Espíritu desde el color, la forma y la vida desde la oración y desde un sentido crítico, el sentido crítico que no tiene la IA. Hay una sobreproducción de imágenes estetizadas hoy, pero acá la pregunta es:

¿Qué estamos diciendo con ellas en lo profundo? ¿Qué sentido crítico tenemos? ¿Cómo ellas contribuyen en la visibilidad de aquello y aquellos olvidados? ¿Qué consuelo damos a la gente con nuestro arte? Mi consejo es: sean “paraboleros” como Cristo, no tengan miedo y pregúntense antes de cada pieza artística: ¿a qué se parece el Reino? Y no siempre saldrá algo bello, cómodo o políticamente correcto, igual que las parábolas de Jesús, pero sí algo salvador.

Por: P. César David Mejía Candamil, SDB Director del Posnoviciado Salesiano

Hablar hoy de diversidad sexual en ambientes eclesiales puede parecer incómodo, desafiante o incluso disruptivo. Sin embargo, como educadores, pastores y creyentes que seguimos a Jesús al estilo de Don Bosco, estamos llamados a mirar la realidad también con ojos de fe, a escuchar los clamores del

presente, y a ofrecer una palabra que sane, dignifique y acompañe. No se trata de renunciar al Evangelio, sino de encarnarlo con compasión y verdad en contextos humanos complejos y reales.

La presente reflexión, trata de una invitación a reconocer la dignidad de toda persona, independientemente de su orientación sexual, y a acoger con responsabilidad pastoral a quienes muchas veces han sido marginados en distintos ambientes y espacios de la sociedad.

La teología parte de una afirmación que transforma toda nuestra comprensión del ser humano: “Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra” (Gén 1,26). Desde este principio, cada persona —hombre o mujer— goza

de una dignidad única, que no depende de su raza, religión, ideología o su orientación sexual. Toda persona humana es imagen de Dios, y eso la hace digna de respeto, cuidado y acogida.

Esta dignidad no es abstracta. El ser humano, como imagen de Dios, es capaz de conocerse, de poseerse, de darse libremente, y de entrar en comunión con los demás. Está llamado a vivir una alianza con su Creador.

Solo en el encuentro con el otro —y con el Otro, Dios— la persona descubre su verdadero rostro. Esta relacionalidad es constitutiva de nuestra humanidad.

Sin embargo, a lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado que, en vez de construir un “nosotros” inclusivo y fraterno, muchas veces convierte la diferencia en motivo de exclusión. Por eso, la antropología teológica nos recuerda que las comunidades cristianas no deben regirse por el prejuicio, sino por el Evangelio. El respeto por la dignidad de la persona humana implica respetar los derechos que se derivan de esa dignidad, derechos que anteceden a cualquier norma social o institucional2.

La Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros (Jn. 1,14). Esta afirmación cristológica es también profundamente humanizadora. Jesús no vino a salvar una humanidad ideal, sino la humanidad real, con sus contradicciones, tensiones, sufrimientos y búsquedas.

La encarnación de Dios en Jesús significa que lo humano ha entrado en la esfera de lo divino3. Dios se ha implicado con la historia, y ha mostrado un rostro que se deja conmover por quienes sufren. Jesús no solo comprendió el

1 Flecha, “Moral de la persona”, 9.

2 Ibíd. 19

dolor humano, sino que tomó partido: hizo una opción clara por los pobres, los enfermos, los excluidos, los impuros según las leyes de su tiempo.

La compasión de Jesús no era filantropía, era revelación del Reino. Su anuncio se dirigía precisamente a quienes habían sido descartados por la religión, la economía o la política. Su cercanía devolvía dignidad. Con sus gestos, Jesús hacía que los marginados redescubrieran su condición de hijos amados de Dios4

3 Fraijó, “Jesús y los marginados. Utopía y esperanza cristiana”, 32.

4 Gastaldi, “Jesús de Nazaret. Breve síntesis de cristología”, 68.

En la tradición cristiana, los pobres y marginados son el “lugar teológico” por excelencia5. Si queremos comprender el rostro de Dios, debemos mirar hacia quienes sufren rechazo, discriminación y soledad. Esto incluye, hoy, a las personas LGBTIQ+ que han sido heridas por discursos de odio y rechazo en distintos ambientes de la sociedad. Ellos también claman por respeto, dignidad, acompañamiento y por un espacio en la comunidad. El seguimiento de Jesús nos llama a derribar prejuicios y a mostrar compasión, no desde el moralismo, ni desde juicios condenatorios, sino desde el amor que transforma y redime.

La diversidad sexual no es una amenaza para el cristianismo; es un llamado a vivir con mayor hondura el Evangelio de la acogida, la dignidad y la esperanza. Jesús no rechaza; Él acoge, transforma y llama; y su Buena Nueva es también para las personas LGBTIQ+, ellos también están invitados a ser discípulos y misioneros, a vivir su cruz y su resurrección.

La integración pastoral de estas personas en nuestras comunidades no es opcional: es una exigencia del Evangelio. Se trata de acompañarlas a encontrar el sentido de su vida, a construir vínculos sanos, a participar plenamente en la vida de la Iglesia. El misterio pascual se hace carne también en sus historias. Es así como, el futuro de la Iglesia

pasa por su capacidad de abrazar con verdad, ternura y compromiso a todos sus hijos e hijas, sin excepción.

La comprensión teológica de la diversidad sexual no puede reducirse a normas, ni a posturas ideológicas. Debe ser fruto del encuentro entre la vida y la fe. Y ese encuentro, si es auténtico, nos llevará siempre a reconocer, amar y servir al otro como imagen viva de Dios.

En tiempos de polarización, nuestra respuesta no puede ser el silencio, ni la condena; sino la escucha, el discernimiento y la acogida. A imagen de Jesús, abramos las puertas, no para relativizar el Evangelio, sino para encarnarlo con compasión. Porque toda persona es digna, toda historia es sagrada, y todo ser humano es llamado a la plenitud de la vida, es decir, a la santidad.

5 (Fraijó, Ibíd., p. 47).

BIBLIOGRAFÍA

Flecha, José-Román. Moral de la persona. Biblioteca de Autores Cristianos (BAC), Madrid, 2000.

Fraijó, Mariano. Jesús y los marginados. Utopía y esperanza cristiana. Desclée de Brouwer, Bilbao, 1994.

Gastaldi, Luciano. Jesús de Nazaret. Breve síntesis de cristología. Ediciones Paulinas, Bogotá, 1993.

Detrás de cada boletín hay una historia… míralo aquí!

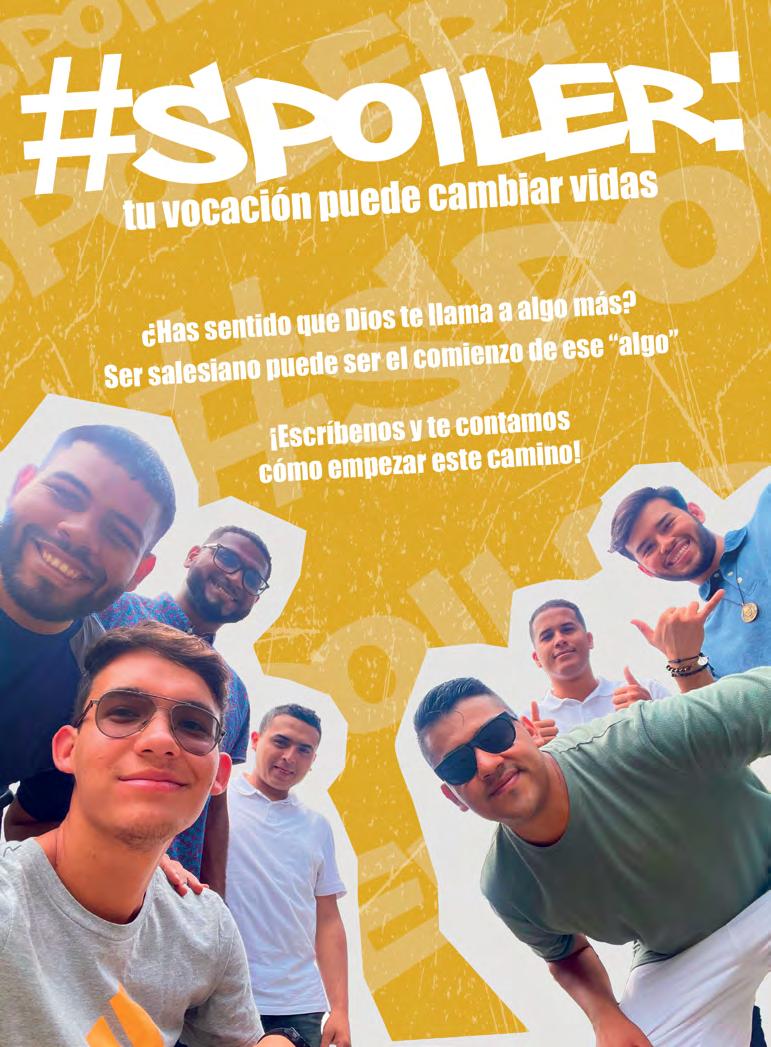

¿Te gustaría ser Salesiano? Contáctanos y te brindaremos mayor información:

Pbro. Jorge Alberto Valencia, SDB Encargado vocacional occidente colombiano vocacionescom@salesianos.edu.co

Pbro. Ever Quisaboní, SDB Encargado vocacional oriente colombiano vocacional@sdbcob.org

Por: P. Rafael Lasso, SDB

Ecónomo Inspectoría San Pedro Claver

El oficio de profesor tiene que ver con el amor: con el amor al mundo y con el amor por la infancia, entendiendo ésta última como novedad en el mundo y como capacidad de comenzar.

(Jorge Larrosa- El profesor artesano)

Era el anhelado momento de recibir las notas del examen de español, pues de ese resultado dependía vivir unas tranquilas vacaciones. La profe, con la sonrisa de siempre, fue entregando uno a uno los exámenes, y revelando por anticipado la nota con los gestos de su rostro.

Cuando Antonia escuchó su nombre se quedó mirando fijamente a la profe, quien con sus expresivos ojos y una meuca, le indicó que efectivamente había pasado el examen, raspando, pero lo había pasado. Por el corazón de aquella niña atravesaba una sensación de satisfacción y paz interior, pues el haber estudiado el hiato, diptongo, triptongo y la diéresis le ofrecía como recompensa la posibilidad de disfrutar unas dulces vacaciones.

Todo iba muy bien, hasta que Manolo le pidió el examen a su compañera para corroborar semejante proeza. -Antonia estuviste muy de buenas, porque alcanzaste a completar el promedio, pero dime, ¿búho es hiato o diptongo? Antonia con toda la seguridad del caso le respondió: -Manolo búho es un hiato. – Pues en verdad

tuviste suerte, porque pusiste diptongo y la profe te lo calificó como correcto, menos mal que ella ya subió las notas.

La niña se puso colorada, se puso verde, se puso amarilla. Pensó en la posibilidad de perder la materia, pues le habían puesto una nota superior a la que merecía; pensó en el cariño que tenía por su profe, quien la había animado a esforzarse; pensó también en la posibilidad de que la profe supiera que ella sabía del error; pensó en las vacaciones; fueron muchas las escenas que pasaron por su mente como una telenovela.

Respiró profundo, tomó el examen en sus manos y se fue para el escritorio de la profe, y con una vocecita casi imperceptible dijo: - Profe, es mejor que revises mi examen porque hay un error en la nota. - María Antonia ya subí las notas y así sacaras un 10 ya estás al otro lado. – Profe revisa porque búho es un hiato y no un diptongo. – Eso lo tengo muy claro Antonia, y no creo que haya un error. La expresión del rostro de la niña daba señas de vergüenza, hasta que dijo resignada: - El error no fue tuyo profe, el error fue mío, yo puse que era un diptongo y me calificaste como correcto, pero no merezco esa nota.

La profe ahora sí que abrió los ojos y los fijó sobre la hoja de papel para revisarla detenidamente con cierta incredulidad. Cuando terminó su lectura del examen, la mirada de la profe tenía una mezcla entre alegría y satisfacción, y con un tono muy tranquilo le dijo a su pequeña estudiante: – Tienes toda la razón Antonia, me equivoqué con el búho, pero no me equivoqué al confiar en ti. Por tu honestidad no te voy a descontar el punto, sino que te voy a dar un punto adicional sobre la nota que tienes y modificaré en la plataforma para que te quede más alta. La niña no acertó a decir palabra, pero sintió un gran alivio acompañado de un profundo suspiro, y de forma espontánea le dio un fuerte abrazo a la profe. Y así disfrutó de unas merecidas vacaciones.

En aquellos ambientes en los que parece que no vale la pena ser honesto y donde decir la verdad puede equipararse a ser “tonto”, actitudes como las de Antonia nos hablan de una gramática de la vida y la esperanza que se balbucea en el corazón de todo ser humano, ese lenguaje universal de la bondad y la honestidad que al ser cultivado con los gestos adecuados y estimulado con el reconcomiendo de los educadores, aporta a hacer realidad esas personas nuevas y ese mundo nuevo que todos queremos, pero que no siempre acertamos en ayudar a escribir en el corazón de las nuevas generaciones.