10JAHRE JUBILÄUMSAUSGABE

Die neue Generation der Wärmebildtechnik.

Ein neuer Meilenstein aus dem Hause Leica: Designed und made in Germany, überzeugt das neue Calonox 2 Sight LRF mit seiner ergonomischen, kompakten Form, seinem geringen Gewicht, intuitiver Bedienung und weltweit erstmals mit vollintegriertem, präzisem Laserentfernungsmesser (LRF). Darüber hinaus muss das Calonox 2 Sight nicht mehr individuell eingeschossen werden, sondern kann out of the box aufgesetzt und von Waffe zu Waffe getauscht werden. Die Calonox 2 Sight Wärmebild-Vorsatzkameras werden in den Varianten mit und ohne LRF angeboten.

Entdecken Sie mehr – jetzt bei Ihrem Leica Fachhändler oder auf leica-calonox.com

Seit nun 10 Jahren bietet die „Steirische Jägerin“ eine Bühne für Weidfrauen, für das Kulturgut Jagd und für die österreichische Jägerschaft. An ein 10-jähriges Jubiläum hat anfangs keiner geglaubt: „Zu spezifisch“, „zu viele andere Jagdmagazine am Markt“, „übersättigte Themen“. Ungeachtet der damals ungünstigen Voraussetzungen, des harten Konkurrenzkampfes unter den Jagdzeitungen und des kleinen Leserkreises, kam im Herbst 2014 die erste Ausgabe der „Steirischen Jägerin“ heraus. Seit 10 Jahren bringen wir im Frühling, Sommer, Herbst und Winter spannende Einblicke rund um das Kulturgut „Jagd“ und blicken hinter die Kulissen der Jägerschaft. Mit Liebe zum Detail und einem Auge fürs Wesentliche beleuchten wir brandaktuelle Themen, stellen charismatische Jägerinnen und Jäger vor und geben Ausblicke über aktuelle Trends sowie Wissenswertes über Jagdpraxis, Jagdwaffen und -optik, Jagdhunde, Auslandsjagd, Tools und Techniken, um auf der „Pirsch“ bestens ausgestattet zu sein, dazu interessante Reportagen, atemberaubende Fotostorys und allerlei Unterhaltsames. Fehlen darf auch nicht das Covershooting mit einer Jägerin, im Gespräch mit Landesjägermeister, modische Tipps für die Saison, kulinarische Genüsse zum Nachkochen und Rückblicke über Events. Einen besonderen Fokus legen wir natürlich auf unsere Jägerinnen, ihre Geschichten, Erfolge und Erlebnisse. In den letzten 10 Jahren fanden sich viele faszinie-

rende Persönlichkeiten auf unserem Cover wieder. Die „Steirische Jägerin“ beleuchtet die unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Jägerinnen und zelebriert nicht nur Jagd als Kulturgut, sondern repräsentiert ein Lebensgefühl.

Ein Leben in und mit der Natur, den Kreislauf der Natur verstehen und erleben, altes Wissen weitergeben, Tipps und Tricks direkt aus der Praxis von der steirischen Jägerschaft sowie Bräuche und Traditionen aufrecht zu erhalten stand für uns und unsere Leserschaft immer im absoluten Mittelpunkt. Somit möchte ich ein großes DANKE an unsere Leser und Kunden aussprechen. Danke, dass wir dieses Lebensgefühl mit Ihnen schon seit 10 Jahren mit viel Stolz und Freude an der Sache teilen dürfen. Wir hoffen Ihnen noch mindestens die nächsten 10 Jahre den perfekten Lesestoff für Jäger:innen zu bieten und entlassen Sie in eine spannende Herbstausgabe mit einem überschwänglichen Weidmannsheil.

Ihr Christian Huemer

Christian Huemer

LIIR Der weltweit ERSTE Entfernungsmesser in einem Objektiv!

12μm-Wärmebildsensor mit <20mK NETD

Einhand-Bedienung

Komfortabel für Brillenträger

Schnelles Laden – 90 % Ladung in nur 1 Stunde.

Auswechselbarer Akku

LIIR Der weltweit ERSTE Entfernungsmesser in einem Objektiv!

Mit Integiertem Ballistikrechner

12μm-Wärmebildsensor mit <20mK NETD

12 Stunden Betriebszeit

Unterstützt 3 Stunden Schnellladung

Einzigartiges klassisches Drehrad

Auswechselbarer Akku

LIIR Der weltweit ERSTE Entfernungsmesser in einem Objektiv!

12μm-Wärmebildsensor mit <20mK NETD

Schnelles Laden – 100 % Ladung in nur 1 Stunde.

Bauform Ultraleicht, ultrakompakt

7000J hohe Stoßfestigkeit

Auswechselbarer Akku

www.steirische-jaegerin.at

Die restlichen Seiten... ...gibt es im Abo!

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

Mit ein wenig Glück und Geschick können Sie tolle Preise gewinnen, wenn Sie die folgende Gewinnfrage beantworten: Seit wann gibt es die Steirische Jägerin: Drei Jahre, fünf Jahre oder zehn Jahre?

Senden Sie die richtige Antwort bis 10. November an gewinnspiel@steirische-jaegerin.at! Waidmannsheil! *

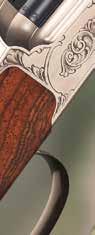

Blaser R8 Ultimate

Kaliber 8,5 x55 Blaser

Zur Verfügung gestellt von: Blaser www.blaser.de

Zur Verfügung gestellt von: Schmidt & Bender www.schmidtundbender.de HAUPTGEWINN

des

weiterverarbeitet werden. Die Zustimmung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Die Verlosung erfolgt unter Ausschluss des Rechtsweges. Pro Person ist nur eine Teilnahme möglich. Die Barablöse der Gewinne ist nicht möglich. Schmidt & Bender 3-18x42 Meta

zum

Das Fernglas BX-2 ALPINE HD 8X42

Zur Verfügung gestellt von: GTML Global Trading Marketing Logistics GmbH www.gtml.at

Ansitz- und Drückjagdoverall

Zur Verfügung gestellt von: Alpjagd www.alp-jagd.at

oder Wiederladeartikeln Produkte im Verkaufswert von 500,- €

Zur Verfügung gestellt von: Waffen Hofmann www.waffen-hofmann.at

OBSK Ultra Kal. 6,5-8mm & Fastener Gewinde Adapter 15x. Zur Verfügung gestellt von: GM Gschwendtner GmbH www.gmgaustria.at

Zur Verfügung gestellt von: LEOMATIK www.leomatik.de

Gewinnen Sie 2 Nächte HP für 2 Personen in einer Junior Suite Superior.

Zur Verfügung gestellt von Hotel Edelweiß Großarl www.edelweiss-grossarl.com

E-Mail mit Kennwort „Edelweiß“ an gewinnspiel@steirische-jaegerin.at

Einsendeschluß: 20.11.2024

Der Rechstweg ist ausgeschlossen.

Ertl - Essen heute wie früher

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

Herausgeber: Christian Huemer, 8055 Graz, Puchstraße 133 www.steirische-jaegerin.at, info@steirische-jaegerin.at

Redaktion: Angelika Ertl, Werner Beutelmeyer, Freydis Burgstaller-Gradenegger, Armin Deutz, Paul Grieberger, Christian Huemer, Harald Hauk, Leif-Eric Jonas, Christine Lettl, Johannes Krautzer, Tina Mende, Michael Ohlhoff, Magnus Pelz, Andrej Sidenko, Esther Unterweger

Erscheinungsort: Graz

Anzeigenleitung: Christian Huemer, 0664/1457580, huemer@hcmedia.at Grafik: bluepepper.at | Ing. Peter Jukel

Lektorat: Harald M. Hauk

Vertrieb: Abo, Einzelhandel, Bezirksorganisationen, Jagdvereine, jagdliche Fachgeschäfte, Schiesszentren, gehobene Hotellerie und Gastronomie Coverfoto: bluepepper.at | Ing. Peter Jukel

Druck: Radinprint Gospodarska 9, HR-10431 Sv.Nedelja, Croatia

⊳ Gössl Wendecape aus meliertem Loden mit Rotfuchs-Kragen kombiniert zur Hose aus weichem Lammleder

TEXT: ESTHER UNTERWEGER

FOTOS: PETER JUKEL

MAKEUP&HAARE: REGINA ROSSMAIER

Von der Liebe zur Natur zur Jagdprüfung Manche machen die Jagdprüfung um autonom in der Fleischversorgung zu sein, manche interessiert das Schießen, manche finden nur im Wald und auf der Pirsch Ruhe und Erholung und manche sind aktiv am Naturschutz, der Wildkunde und der Forstwirtschaft und deren Zusammenhängen interessiert. Letzteres trifft auch auf Eva Erlacher, unsere „Coverjägerin“ und -Naturistin, zu. Die geliebte Familienhütte auf der Saualm und die Naturverbundenheit der gesamten Familie waren die anfänglichen Beweggründe für Eva Erlacher, die Jagdprüfung abzulegen. Die Liebe zur Jagd kam dann mit der Zeit von ganz allein. Doch beginnen wir am Anfang. Eva Erlacher wurde in Graz geboren, ist in Klagenfurt aufgewachsen und wohnt heute in Wien, ist also eher als Stadtkind zu bezeichnen. Ihr Vater kam von einem großen Bauernhof im Görtschitztal (Kärnten) und obwohl die Familie keine klassische Jägerfamilie war, sind doch alle sehr naturverbunden. Auch Eva wuchs mit dem Wissen wie man Kühle melkt, Käse macht und sein eigenes Essen produziert, auf. Mit ihren Eltern ist sie auch immer im Wald gewesen und gemeinsam haben sie die Bäume vor Wild geschützt und sich um Verbiss- und Schälschäden gekümmert. Eine feine, von Eva und ihrer Familie oft frequentierte Almhütte auf der

⊳ Jägerball-Dirndl aus Wollsatin mit abnehmbarem Rotfuchs, dazu Schürze im Karo-Muster, passend zum Flanellhemd der Männer

Jagd-Kollektion von Gössl.

Darunter Bluse aus Anna Plochl-Baumwollsatin mit kunstvoller Klöppelspitze.

Kombiniert mit Gössl Pumps und Gössl Umhängetasche aus Velours-Leder. ⊲

Saualm, befindet sich ebenso in Familienbesitz. Dort entwickelte sich Evas Interesse und Leidenschaft an der Natur und speziell an der Forstwirtschaft, der Wildkunde und in Folge der Jagd. Ab wann gibt es Rehkitze? Wie lang ist die Tragzeit? Welche Wildarten sind Mischtypen und was äsen sie? Wie erkennt man ob es dem Wald gut geht? Zu Recht wollte sie sich in ihrem „Zuhause“ - im Wald - besser auskennen und so hat sie nach ihrem Jusstudium in Wien auch sogleich für den Jagdkurs angemeldet und die Jagdprüfung abgelegt.. Große jagdliche Unterstützung hat sie dann vom lokalen Jagdverein Unterwietingberg in Kärnten - in ihrer Heimatgemeinde - bekommen. Dieser nahm sie unter seine Fittiche und hat sich geduldig um die Jungjägerin gekümmert. Erst unter deren Leitung - so Eva - hat sie gelernt, was Jagd und ferm jagen wirklich bedeutet . Ihr wurde Geduld gelernt und auf der Morgen- und Abendpirsch alles genau erklärt. Seit dieser Zeit liegt ihr liebstes Jagdgebiet in Kärnten. Es gibt dort zwar nicht die Wilddichte wie in den Donauauen, aber das Gebiet findet sie am Schönsten und die Jagdkameraden am Tollsten. Es vermittelt ihr einfach dort „daheim“ zu sein.

Über die Jagd als Freizeitbeschäftigung bis hin, zum Beruf Als wissenschaftliche Assistenz

www.steirische-jaegerin.at

Den ganzen Artikel gibt es im Abo...

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

auf der Rechtsfakultät an der Universität Wien hat Eva Erlacher damals eine Vorreiterrolle eingenommen und zum ersten Mal 2014 Jagd- und Waffenrecht als Lehrveranstaltung angeboten. . „Überraschenderweise wurde diese Lehrveranstaltung sehr gut angenommen und bis heute hat sich am großen Interesse nichts geändert “ meint Eva. Die verschiedenen Rechtsgebiete können oft sehr trocken sein aber das Jagd- und Waffenrecht bieten hier eine Ausnahme und haben unter den - hauptsächlich nichtjagenden - Studentinnen und Studenten großes Interesse generiert. Zu diesem Thema hat Eva auch Publikationen veröffentlicht und unterrichtet heute

Loctation: Augarten Manufaktur Wien

⊳ Gössl Pirschjacke aus Loden mit Alcantara-Besatz, Taillengürtel und Patronentasche, kombiniert zur Hose aus weichem Lammleder – mit Gössl Pumps und Gössl Umhängetasche.

ebenso bei Jagdkursen und bildet Jungjägerinnen und Jungjäger aus. Das Interesse in der Gesellschaft an der Jagd und seinen vielen Facetten ist definitiv vorhanden wie man immer wieder erkennen kann... Heute ist Eva Erlacher Rechtsanwältin, spezialisiert auf öffentliches Recht und mit dem Jagd- und Waffenrecht als Steckenpferd. Obwohl sie zur Zeit mit ihrer 2-jährigen Tochter hauptsächlich in Wien lebt, ist ihr der Bezug zur Natur - besonders für ihre Tochter sehr wichtig. Regelmäßig geht es hinaus in den Wald und ab auf die heimatliche, geliebte Alm denn auch ihre Tochter soll die Möglichkeit haben - genauso wie sie - in und mit der Natur groß zu werden und den gesunden Umgang mit Lebensmitteln und besonders Fleisch zu lernen. Am besten kann unsere Coverjägerin, Rechtsanwältin und Stadtmensch im Wald abschalten, entspannen und zugleich auch der nächsten Generation die Wichtigkeit des Naturschutzes beibringen.

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

AUTO ZUR VERFÜGUNG GESTELLT VON:

Opel&Beyschlag – zweimal SsangYong in Wien:

O&B Muthgasse | Muthgasse 52 | 1190 Wien

O&B Simmering | Baudißgasse 1-3 | 1110 Wien www.ssangyong-beyschlag.at

100.005Jahreoder kmGarantie

TESTFAHRZEUG: SSANGYONG MUSSO GRAND 4WD

Vorsteuerabzugsberechtigt 3,5 Tonnen Anhängelast 2,2 e-XDI Dieselmotor 202 PS / 441 Nm

TEXT & FOTOS: WERNER BEUTELMEYER

Vor genau 13 Jahren, anlässlich einer Festveranstaltung der BOKU wurde ich 2011 von Prof. Klaus Hackländer gebeten einen Vortrag über die Zukunftsperspektiven der Jagd zuhalten, also zu diskutieren, wie die Jagd 2030 voraussichtlich aussehen könnte. Die damals von mir ausgearbeiteten und von konkreten Umfrageergebnissen abgeleiteten Thesen lösten einige Diskussionen und Betroffenheit unter Funktionären in der Jägerschaft aus.1) Inzwischen ist mehr als die Halbzeit für diese Prognosen vergangen: Damit Anlass genug, sich mit dieser Fragestellung nochmals zu beschäftigen. Wieder liegen den nachfolgenden Ableitungen aktuelle Umfragedaten einer österreichweiten Jägerbefragung zugrunde.2)

Beginnen wir mit zwei Thesen aus der Studie von 2011:

These 1: Es schwieriger für Anliegen der Jagd. Verstärkt wird diese kritische Entwicklung auch durch die Jäger. In diesem gesellschaftlichen Segment gibt es ebenfalls massiven Struktur- und Wertewandel.

These 2: Zunächst einmal dürfte der prozentuelle Anteil an Jägern abnehmen, für die die Jagd die zentrale Lebensaufgabe ist. Jagd als Lebensleidenschaft mutiert 2030 eher in Richtung Freizeitbe-

schäftigung. Die Jagd wird dann bei der Mehrzahl der Jäger ein Hobby unter mehreren Freizeitbeschäftigungen sein.

Die Ergebnisse der Einstiegsfrage haben es in sich. Während österreichische Jäger 2011 noch zu 42 Prozent die Jagd als „Lebensaufgabe“ verstanden haben, geben dies aktuell nur mehr 14 Prozent so zu Protokoll. Jäger sehen die Jagd immer mehr als eine Freizeitbeschäftigung. Die Jagd als „Lebensaufgabe“ ist damit längst passé. Jagd wurde in den letzten Jahren zunehmend zu einer von mehreren Freizeitbeschäftigungen und hat damit bei vielen Jägern beträchtlich an Involvement verloren. Die Veroberflächlichung der Jagd schreitet voran. Vor diesem Hintergrund verständlich, dass damit die „Einladungsjagd“ sehr an Bedeutung gewonnen hat. Während vor 13 Jahren 37 Prozent von Freunden zur Jagd eingeladen wurden, ist es inzwischen die Mehrheit (51 Prozent). Jagdeinladungen haben damit die letzten Jahre massiv an Bedeutung gewonnen. Die Mitarbeit in Genossenschaftsjagden hat sich hingegen deutlich reduziert, konkret von 69 Prozent 2011 auf 34 Prozent 2024. Wenig Veränderungen gibt es bei Revierpachtung und Eigenjagd. Unverändert niedrig sind die Ergebnisse für Jagdreisen.

These 3: Der eher freizeitorientierte Zugang zur Jagd 2030 dürfte auch zur Folge haben, dass das Jagdwissen eher abnimmt. Die Zukunftsjäger 2030 sind in nahezu allen abgefragten Themenfeldern weniger informiert als der derzeitige Durchschnittsjäger. Der Megatrend zur Oberflächlichkeit dürfte bis 2030 damit auch die Jagd erfassen. Besonders stark dürften die Wissensdefizite bei der Jagdkultur, aber auch im handwerklichen Bereich, … sein.

Gerne hoch gehalten und zum Teil folkloristisch präsentiert wird das jagdliche Brauchtum und Handwerk von der Jägersprache bis zum Liedwerk. Doch auch hier findet sich eine besorgniserregende Erosion. Bis auf die Falknerei sind alle Trendwerte stark zurück gegangen. Mit anderen Worten: Handwerk und Brauchtum werden 2024 als deutlich weniger wichtig als noch 2011 eingestuft. Während die Nachsuche und die www.steirische-jaegerin.at

Weidgerechtigkeit 2011 noch knapp bei 90 Prozent Relevanz für die Jägerschaft hatten, blicken wir jetzt auf ernüchternde aktuelle Werte. Der Nachsuche wird inzwischen deutlich weniger Aufmerksamkeit und Wichtigkeit zuteil. Die viel beschworene Weidgerechtigkeit, ein an sich unglückseliger Begriff, weil er Blick auf die erforderliche jagd- handwerkliche Fertigkeit mehr verstellt als erhellt, verliert in 14 Jahren um 28 Prozent an Relevanz. Es ist „eh wurscht“- sollte nicht zur Grundhaltung in der Jagd werden. Wir sind aber auf dem besten Weg dazu.

Zunehmend unter Druck dürfte auch das Jagdhundewesen kommen. Hier ist neben der „Streckenlegung“ der stärkste Rückgang in der Wichtigkeit festzustellen (jeweils minus 32 Prozent). Da stellen sich zwei Fragen: Warum werden Nachsuchen überwiegend auf Geweihträger durchgeführt? Wie funktionieren künftig Nachsuchen ohne Jagdhunde?

Den ganzen Artikel gibt es im Abo...

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

These 4: Der Zukunftsjäger 2030 hat weniger Zeit für die Jagd. Um dennoch erfolgreich zu sein, muss er Jagdmittel einsetzen, die derzeit (2011!) noch als illegal gelten. Konkret geht es um den Einsatz von Kirrungen, Jagd vom KFZ aus, die Verwendung von Nachtsichtgeräten sowie die Jagd zur Nachtzeit auf Reh- und Hochwild.

2011 haben Verwendung von illegalen Jagdmitteln gefragt. Diese Thematik hat sich zum Teil in den letzten 13 Jahren rechtlich verändert, dennoch sind die Antworten auf diese projektiv gestellte Frage sehr interessant. Nacht(ziel)sicht ist inzwischen teilweise legalisiert und im Trendvergleich massiv nach oben geschnellt von 21 auf 51 Prozent. Erfolge bei Kirrungen: Hier ist der Wert von 66 Prozent auf 40 Prozent gesunken. Es dürfte offenkundig weniger gekirrt werden, möglicherweise in Folge von strengeren Kontrollen. Deutlich zugenommen hat allerdings die verbotene Nachtjagd auf Reh- und Hochwild. Jagd vom KFZ aus und die extremen Weitschüsse sind im Vergleich eher unverändert geblieben. Auf niedrigem Nenn-Niveau unverändert zeigt sich die Schein-

werfer-Jagd – verständlich, denn es gibt ja Restlicht und Wärmebild-Technik.

These 5: Vor diesem Hintergrund wird es wahrscheinlich, dass der Jäger 2030 weiter an Kompetenz und Ansehen in der breiten Öffentlichkeit verliert. Dazu kommt, dass die Bevölkerung Wald vor Wild in der Prioritäteneinstufung sieht und der Jäger bis dato ein recht wenig ausgeprägtes Profil als „Natur-Verantwortlicher“ besitzt.

Letztere These hat der Anblick 2023 in der Juni Ausgabe ausführlich behandelt. Es ist wenig erfreulich, für die Jagd aber Fakt: Die Zustimmung zur Jagd nimmt seit einigen Jahren in der Bevölkerung kontinuierlich ab. Die Bevölkerungsanalyse bestätigt die Fortsetzung des Negativ-Trends für die Jagd. Bis 2030 dürfte dieser jagdkritische Trend zum Kippen der Stimmung gegenüber der Jagd führen. Dann spätestens werden die Jagd-Kritiker in Österreich in der Mehrheit sein und die Politik bedrängen, neue - vermutlich sehr enge -

Spielregeln für Jäger zu definieren. 3)

Und welche Legalisierungen bzw. Möglichkeiten wünschen sich Österreichs Jäger zusätzlich? Es liegt die verstärkte Nutzung der Nachtjagd und/oder in Kombination mit der „zeitsparenden“ Kirrungsjagd ganz vorne. Auffällig ist die erhöhte Wunschdichte bei der Bogenjagd und auch die Präferenz für die handwerkliche Beherrschung der eigenen Technik im Weitschuss-Bereich.

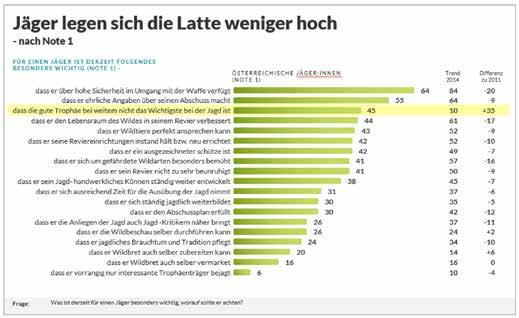

Welche Anforderungen stellen die Jäger an sich selbst? Auch diese Fragestellung gibt einen interessanten Einblick in die Veränderung des „Tätigkeitsprofils“. Die Ergebnisse dazu wurden vor 10 Jahren abgefragt.4)

Zunächst fällt eine Verschiebung des Antwortniveaus auf. Aktuell legen sich die Jäger die fachliche Latte niedriger als noch vor einem Jahrzehnt. Unverändert auf Platz Eins im Ranking, liegt die sichere Handhabung der Waffe. Wer „zu“ selten schießt, kann nicht ferm im Umgang mit der Waffe sein! Und auf Platz zwei folgt die „ehrliche Angabe über den Abschuss“. Schmunzeln. Offenkundig bestehen immer noch zum Teil erhebliche Diskrepanzen zwischen Papier und Revier. Der dritte Platz im Ranking ist eine Erfolgsgeschichte: Die gute Trophäe hat an Bedeutung verloren und ist nicht mehr das Wichtigste! Diese Haltung hat sich von 10 auf 45 Prozent nach oben entwickelt. Vor diesem

Hintergrund sollten die jährlichen Trophäenschauen neu bewertet werden, denn diese dürften ebenfalls an Bedeutung eingebüßt haben.

Im unteren Bereich der Anforderungen finden sich weitere wichtige Themen. Die eigenständige Wildbeschau gewinnt sogar an Anforderung. Die Wildbret Selbst-Vermarktung präsentiert sich stabil. Und der reinen Trophäenjagd wird eine klare Absage erteilt.

Gemeinsam mit der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg/ Neckar soll diese Studie auch im Süddeutschen Raum durchgeführt werden, um eine länderübergreifende Betrachtung anstellen zu können, denn der Wandel in der Jagd zeigt in Deutschland ein noch deutlicheres Veränderungstempo. Mit anderen Worten: Jagdliche Entwicklungen in Deutschland oder beispielsweise den Niederlanden oder Schweden haben durchaus auch eine Benchmark Funktion für Österreich. Und dann sollten wir auch Quervergleiche zu anderen Leidenschaften ziehen, beispielsweise der Fliegerei. Wer eine Privatpiloten-Lizenz erwirbt, muss ein Mindestmaß an Flugstunden jährlich absolvieren und alle zwei Jahre sind Proficiency-Checks, Skill Tests zur Verlängerung der Fluglizenz zu absolvieren und eine regelmäßige medizinische Untersuchung der Flugtauglichkeit (Medical) ist eine Selbstverständlichkeit, und zwar ab 60 Jahren ist die gesundheitliche Flugfitness sogar jährlich zu erbringen. Hinkt der Vergleich? Bei der Fliegerei geht´s ja um viel, und zwar um Leben und Tod des Piloten bzw. seiner Passagiere. Und bei der Jagd? Geht’s da nicht auch um Leben und Tod? Aber eben nur von Wildtieren.

Ein Resumee könnte lauten: Unser derzeitiges Jagd-System produziert Jagdscheinbesitzer, aber viel zu wenig Jäger. Die Veroberflächlichung der Jagd schreitet voran, das Handwerk wird nicht mehr erlernt. Artenkenntnis schwindet! Technik als Handwerksersatz, zum Teil utopische Abschusszahlen fokussieren den Blick der Jungen auf das Schalenwildmanagement.

Die kleine, feine Jagd auf Ringeltaube, Schnepf, Haselhahn, aber auch auf Marder, Dachs und Co wird verlernt – die Jagd wird weniger bunt. Erlebniswert sinkt! Handwerk verschwindet! Die Auch-Jäger werden mehr!

Die Jagd als beschauliche Liebhaberei und ihr philosophischer Gehalt sind Vergangenheit. Man muss es den Jungen erzählen, zeigen und sie auch lassen.

Und vielleicht muss es einfach aber auch so sein, dass die Jagd mit ihrer Zeit geht.

Glücklich jene, die es noch spüren und erleben dürfen und können, was Jagd an ursprünglicher Vielfalt imstande ist zu schenken.

1)Zukunftsvision 2030: Wie kann Jagd in zwei Dekaden aussehen; Prof. Dr. Werner Beutelmeyer/market Institut; Vortrag an der Boku-Wien anlässlich der Zukunftskonferenz „10 Jahre Kriterien und Indikatoren einer nachhaltigen Jagd“ am 25. November 2011

2)Österreichweite JägerInnenbefragung, n=400-strukturgewichtet; Erhebungszeitraum März bis Mai 2024; Erhebungsmethode: Hybridbefragung auf Basis von Online und CATI-Interviews

3)Zustimmung zur Jagd sinkt weiter; Anblick Juni 2023

4)Was kann der Jäger; Anblick März 2014

• 25 –50mm Zoom-Optik

• F=0.9 High-End-Blende

• 18mk Sensitivität echselbare Batterien

– inkl. 20% USt.

SERIES UND UNSEREN FACHHÄNDLERN

Text: Johannes Krautzer

Die Tiroler Legendenpflege vermittelt bis heute das Bild vom Freiheitshelden, dem harten Leben in den Bergen und dem unerschütterlichen Wirken charakterstarker Menschen. Dass diese Wahrnehmung nicht erst durch den Tiroler Schriftsteller Felix Mitterer und sein Werk „Die Piefke-Saga“ gehörige Risse bekam, musste auch die traditionsreiche Jagd in Tirol über viele Jahre mit heftigen Konflikten und tückischen Intrigen erfahren. Als der Innsbrucker Baumeister Anton Larcher 2013 gegen jede Vernunft das Amt des Landesjägermeisters übernahm, blieb in der Jägerschaft bald „kein Stein mehr auf dem anderen“. Seine brisante Zwischen-Bilanz:

Nein. Anton Larcher hat keinerlei Ähnlichkeit mit dem Tiroler Freiheitshelden Andreas Hofer. Von schlank-kompakter Statur, drahtig, kantig, aber voller Energie schreitet er über das gepflegte Kiesbett im Gastgarten das traditionsreichen Cafés Dommayer in Wien Hietzing. Er ist auf der Rückfahrt von einem privaten Jagdausflug ins Südburgenland und wir nehmen uns im historischen Pavillon unter mächtigen Kastanienbäumen ausgiebig Zeit für ein erstaunlich offenes Gespräch: „Du wirst alles reformieren. Aber es wird ein harter Kampf werden…“ lautete der persönliche Auftrag des damaligen Tiroler Landeshaupmann Günther Platter an seinen Freund und Vertrauten. 2013 hatte es der kleine Bauunternehmer und hoch angesehene Jäger und Feuerwehrhauptmann Anton Larcher bereits mehrfach abgelehnt, für den vakant gewordenen Posten des Landesjägermeisters zu kandidieren. „Zu zerstritten war die Jägerschaft, zu offen die ausgetragenen Feindschaften.“ erinnert er sich. „Niemals…“, bis das Telefon klingelte und der Landeshauptmann Klartext sprach: „Hör zu was ich Dir jetzt sage…“ Larcher wurde gewählt und landete direkt in den Scharmützeln um das geplante neue Tiroler Jagdgesetz. Ihm war klar, dass es sinnlos war, das zu verhindern. Er wollte lieber einen positiven Weg in die Zukunft gestalten:

Ich habe alles neu aufgerollt…der erste Entwurf der Novelle war niederschmetternd, aber wir haben erfolgreich verhandelt. Nach zwei Jahren heftiger Streitereien

quer durch Parteien und Interessensgruppen haben wir es geschafft und es kam 2015 zum Beschluss (die Erinnerungen daran werden durch seine verkniffene Mimik deutlich nachvollziehbar) Das Ergebnis war ein guter Kompromiss, weil keiner zufrieden war. Es war noch Luft nach oben da gewesen. Aber es war ein modernes Jagdgesetz. Es besteht heute noch.

Aber der Preis war für Anton Larcher hoch.

Es sind ganze Gruppen von Heckenschützen entstanden, die teilweise ganz offen das Ziel hatten, mich persönlich zu diffamieren, mich umzubringen.

Einer der Hauptkontrahenten war damals 2013 bis 2016 der Zillertaler LH-Stellvertreter Josef Geisler, der den lästigen Landesjägermeister mit allen Mitteln verjagen wollte. „LH Platter hat damals sein Wort gehalten und in der Landesregierung offen erklärt, der Larcher wird nicht abgeschossen…“

„…Heckenschützen wollten mich jahrelang umbringen…“

Also wurde auf „Dirty Campaigning“ zurückgegriffen und Larcher erhielt eines Tages Besuch von der Wirtschafts-Korruptionsstaatsanwaltschaft. Der Vorwurf: Angebliche Bestechung eines hohen Landesbeamten durch einen versprochenen Abschuss! Das war völlig absurd, weil er war bereits in Pension und nur noch im Resturlaub, als ich das Geschenk als Dank für die gute Zusammenarbeit mündlich überbracht hatte, erinnert sich Larcher. Nach ausgiebiger Durchsuchung der Geschäftsstelle des Landesjagdverbandes wurde die Anklage dann fallen gelassen. Der „beschenkte“ Beamte in Pension hatte nämlich ausgesagt: „Erstens habe ich bis heute nichts angenommen und zweitens nichts geschossen…“ Dieser „Kriegszustand“ hielt bis 2016 die Tiroler Jäger in Aufregung, dann war plötzlich Schluss: Die Heckenschützen hatten sich langsam aufgelöst…seither hat sich fast alles verändert und wir haben in Tirol wieder

eine konstruktive Arbeitsbasis…jedes Thema wird vorab besprochen und gemeinsam umgesetzt.

Zu den großen Errungenschaften des resilienten Tiroler Jäger-Chefs gehört die Etablierung einer neuen Geschäftsstelle, wo er „Wildes Tirol“ zur Marke stilisierte, Online-Shop Rekordumsätze erzielt und mittlerweile die Jagd Tirol zum Begegnungsort im Zentrum der Landeshauptstadt Innsbruck machte:

2013 war die Geschäftsstelle ein Kämmerchen. Ich habe mir geschworen, da bleiben wir nicht. Von einem befreundeten Bauunternehmer habe ich ein Objekt in der Top-Lage Meinhardstrasse 9 angeboten bekommen – wir haben einstimmig den Kauf beschlossen, wir haben das ganz toll und weitblickend ausgebaut (Larcher hat damit seine Vision einer modernen Geschäftsstelle umgesetzt, macht Gewinne im Shop-Verkauf und weiß auch, dass ursprünglich nur Wenige an den Erfolg geglaubt haben) …heute ist das eine Erfolgsstory… Darauf bin ich wirklich stolz.

Den ganzen Artikel gibt es im Abo...

Ja, Toni Larcher hat die Jagd in Tirol nicht nur aus den Schlammschlachten gezogen, er hat ihr ein neues Selbstbewusstsein und vor allem eine neue Akzeptanz im Land vermittelt: Ich war immer gut vernetzt, habe aber immer gewusst was möglich ist und habe Wege und Kompromisse gesucht, die mehrheitsfähig waren…lautet seine Erfolgsformel, die nicht unbedingt den tradierten Tiroler Heldenvorlagen entspricht. Dass er auch damit die Neider auf den Plan gerufen hat, zeigt die anonyme Anzeige wegen „Illegaler Überwachung“ durch eine Kamera vor dem Eingangs- Schaufenster: „Das war zum Schutz gegen Vandalismus durch Jagdgegner…wieder einmal die Heckenschützen“ Das Urteil lautete € 500.- Strafe, Larcher zahlte als Verantwortlicher aus eigener Tasche. Acht Jahre später ist Toni Larcher mittlerweile 11 Jahre im Amt und gemeinsam mit Josef Pröll der längst gediente „Elder Statesman“ der Jagd in Österreich. Aber auch abseits der schroffen Tiroler Bergwelt hatte der Baumeister heftige Schlachten zu bestehen: Im Rahmen seiner Landesjägermeister Präsidentschaft 2017 hätte das sprichwörtlich glatte Wiener Parkett damals

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

um ein Haar zur Spaltung der Österreichischen Jagd geführt und das gesamte Hoffnungsprojekt „Jagd Österreich“ zerstört. Larcher spricht erstmals offen über die hochbrisanten Spannungen, die viele Jahre Jägern und Öffentlichkeit unbekannt waren: Ja, ich habe mir konkret überlegt, den Tiroler Landesjagdverband nach dem bayrischen Vorbild unabhängig zu machen…mit allen dafür notwendigen Konsequenzen! Das wäre natürlich ein letzter Schritt gewesen, ein Notfallplan…Der „Notfall“ war für Toni Larcher die „völlige Undurchsichtigkeit“ des Rechnungsabschlusses der damaligen Zentralstelle der Österreichischen Jagd. Diese war im Wiener Büro des Niederösterreichischen Landesjagdverbandes angesiedelt und wurde lange vom legendären Jagdfunktionär Dr. Peter Lebersorger geleitet. Der Vorwurf war die zu enge Verflechtung mit der Geschäftsgebarung der Niederösterreichischen Jagd, für viele Bundesländer, die alle paritätisch Budgets in die die Zentralstelle abführten, ein Zankapfel. Jahrelang hatte gegen die Intransparenz auch der ehemalige Salzburger Landesjägermeister Sepp Eder gewettert. 2017 übernahm LJM Larcher turnusmäßig den Vorsitz der Österreichischen Landesjägerkonferenz:

Wir hatten das Zukunftsprojekt „Jagd Österreich“ in Vorbereitung, die eine völlig neue und modern gestaltete Vertretung der nationalen Jagdinteressen werden sollte… erinnert sich Larcher. Leider ist genau zu diesem Zeitpunkt Peter Lebersorger schwer erkrankt und ich musste vorrangig die Rahmenbedingungen für die Überführung der alten Zentralstelle in die Jagd Österreich gestalten. Besonders hat es den Tiroler geärgert, dass die Geschäfts-Internas der Zentralstelle weiterhin undurchsichtig blieben. Aber Niederösterreich hat gebremst. Zum Showdown flog Toni Larcher nach Wien. Im Gepäck hatte er als Worst-Case-Strategie den Tiroler Spaltungsplan. Um 10 Uhr haben wir uns im Raiffeisenhaus getroffen (Josef Pröll wurde nach seinem Rücktritt als Vizekanzler der Republik Österreich in die Chefetage des machtbewussten grünen Genossenschaftsriesen

„aufgefangen“.) Um 11 Uhr war ich mir sicher, da kommt nichts, es hat keinen Sinn... Er beginnt seine Aktentasche zu packen und rechnet mit dem Exit. Da kam es plötzlich zur Wende. (Larcher schweigt über diese Details. Aber laut Insidern soll auch Sepp Pröll ebenfalls mit einer Abspaltung der Niederösterreichischen Jagd taktiert haben …bis es den Kontrahenten klar wurde, dass man Sekunden davorstand, die gesamte Österreichische Jagd an die Wand zu fahren.)

Die Österreichische Jagd stand Sekunden vor der Katastrophe…

Pröll hat eingelenkt. Ich auch. Plötzlich ging alles ganz schnell. Auch die geforderte klare Trennung von Zentralstelle und dem Landesjagdverband Niederösterreich gelang sehr sauber in aller Transparenz… Am Ende wurde über Details und die genauen Abläufe des „Friedens von Wien“ das Privatissimum vereinbart und der Weg für die Jagd Österreich war frei.

Im Herbst 2017 stellte Larcher auf der symbolträchtigen Festung in Kufstein das Herzensprojekt unter Beisein des damaligen Landeshauptmanns Günther Platter und aller Würdenträger der Jagd der Öffentlichkeit vor. Es war eine schwere Geburt, an die viele nicht mehr geglaubt hatten, die Larcher unter dem Tiroler Adler präsentieren durfte. Es war auch der letzte öffentliche Auftritt von Dr. Peter Lebersorger, der Weihnachten 2017 nicht mehr erleben durfte.

>>Leider wurde in der Folge die Jagd Österreich dennoch nicht zur erhofften Erfolgsgeschichte: 2018 übernahm der Kärntner Landesjägermeister Dipl.-Ing. Ferdinand Gorton die Präsidentschaft und damit die Hauptverantwortung für das Projekt. Er kippte geplante Kommunikationsbudgets für eine moderne Öffentlichkeitsarbeit und machte die neuen Räumlichkeiten der Jagd Österreich stattdessen zur aufwendig gestalteten „Wiener Residenz“ der Jagd … das Projekt verkümmerte schnell zur Farce und muss heute unter größten Anstrengungen der neuen Generation der Landesjägermeister, Herbert Sieghartsleitner, Max Mayr-Melnhof und im kommenden Jahr Franz Mayr-Melnhof Saurau mühsam wiederbelebt werden. Ein historisches Versagen der Verantwortlichen zwischen 2018 und 2022. Anm. des Autors<<

Mit diesem Coup hat sich der zähe Innsbrucker Baumeister als Macher bewiesen, der mit Geduld und auch Geschick große Turbulenzen meistern konnte und letztlich auf einen guten Weg geführt hat. Das war dringend notwendig, da die heutigen Problemzonen der Jagd auch im Kernland Tirol heftig zu spüren sind: Die Probleme mit dem Großraubwild gehören zu den

größten Sorgen. Ich verwehre mich dabei immer wieder gegen Angriffe auf die Jäger. Niemand macht die Jagdprüfung, um dann Wolf, Luchs oder Bär zu schießen, das ist Blödsinn. Ich warne seit 2014 vor dem Wolf. Er ist gekommen um zu bleiben. Ich habe schon damals von der Politik einen klaren Managementplan gefordert, es ist nichts passiert. Heute ist die Krise perfekt und wir diskutieren täglich über Abschussbescheide… Larcher nimmt sich kein Blatt vor den Mund und beklagt die Zögerlichkeit der politischen Verantwortungsträger. Kommissionen haben nie funktioniert, deswegen der Weg heute über gesetzliche Verordnungen für notwendige Abschüsse.

„…auf

den 2.300 Tiroler Almen ist kein

Platz für den Wolf…“

Was bedeutet da das jüngste Urteil des EuGHs?

Dieses Urteil wurde ja vom Land Tirol eingefordert, um endlich Klarheit zu bekommen. Das Ergebnis war für uns keine Überraschung. Wir werden den Verordnungsweg beibehalten und es ist damit gesetzlich festgehalten, dass wir den Wolf zu entnehmen haben. Das ist ein Auftrag! Und trotz EuGH Urteil möglich!

Wird das halten?

Die Tiroler Landespolitik wird sich nicht ändern. Problemwölfe und Schadwölfe werden weiterhin entnommen. Aber ich sehe die Gefahr eines Vertragsverletzungsverfahrens der EU gegen Österreich als sehr hoch. Der einzige langfristig sinnvolle Weg ist ein europäisches Management für den Wolf. Wenn das nicht rasch passiert, wird es überall zu einem fürchterlichen Desaster führen. Die Anzahl der Wölfe steigen jedes Jahr um ca. 30 Prozent. Das ist genau die Reproduktionsrate. Wir in Tirol haben mit unseren 2.300 Almen für den Wolf keinen Platz. Punkt! Wir können nicht alles einzäunen und tausende Hirtenhunde halten. Zusätzlich verlieren wir wichtige Äsungsflächen für das Wild. Wenn es keine Regelungen gibt, droht ein gigantisches Almensterben mit allen Konsequenzen. Wir sind bereits heute 10 Jahre zu spät dran. Unsere gesamte Kulturlandschaft ist in Gefahr!

Was kann man aktiv tun?

Die Jagd muss noch mehr auf die Politik drängen. Solange aber bei uns in der Landesregierung grüne Politiker offen erklären: „Jeder Baum ist mir wichtiger als so ein Fresstier…“ wird es sehr problematisch. Aber ich bin überzeugt, dass die Stimmung, die Öffentliche Meinung auch in den Städten zum Großraubwild kippen wird. Es ist schon spürbar… Probleme gibt es aber auch für die vielen prächtigen Großjagden in Tirol. Immer mehr Firmenkonzerne lö-

sen ihre traditionellen Jagdbewirtschaftungen – auch aus Gründen der immer strengeren Compliance Bestimmungen – auf. Was bedeutet das für die Revierstruktur?

Tatsächlich traut sich heute kein Politiker mehr auf die Jagd und auch ich nehme keinerlei Jagdeinladungen im Land an. Ich bin in 11 Jahren nie schwach geworden… aber früher war die Jagd im Geschäftsbereich tatsächlich ein „Beschleuniger“ oder ein Problemlöser. Das hat aber weniger mit Geschenkannahme zu tun, als mit gemeinsam erlebten Emotionen, die halt verbinden. Es gab aber auch Missbrauch und Übertreibungen. Früher haben viele Konzernchefs selbst gejagt und sich deshalb eine Jagd in Tirol geleistet, heute sind die meisten Manager keine Jäger und die Konzerne räumen zunehmend die Reviere. Auch die doch oft völlig übertriebene Compliance spielt da eine Rolle. Aber bisher haben wir die Großbetriebe wieder gut verpachtet.

Sie schauen zweifelnd?

Ich habe eine wirklich große Sorge: Immer mehr Großeigentümer gehen dazu über, Reviere gar nicht mehr zu verpachten, sondern sogenannte „Pirschpakete“ teilweise für ein Schweinegeld zu verkaufen. Da höre ich dann oft, dass die Waidgerechtigkeit nicht immer an oberster Stelle steht. Auch der Muttertierschutz wird zu oft ignoriert.

Die Jagd als schnelles Luxus-Vergnügen ohne Verantwortung?

Leider immer öfter. Jetzt beginnen sogar Gemeinden mit der Eigenbewirtschaftung von Revieren. Ein schlimmes Beispiel: Seit 1972 hat die angesehene deutsche Industriellenfamilie Henkel das Kaisertal gepachtet. Jetzt hat ihnen der Eigentümer, die Stadt Kufstein nach über 50 Jahren vorbildlicher Revierbetreuung, hoher Investitionen und vieler sozialer Leistungen die Pacht weggenommen, obwohl die Familie Henkel die doppelte Pachthöhe angeboten hat. Kufsteiner Kommunalpolitiker wollen nun das Kaisertal in Eigenbewirtschaftung zum Goldesel machen und teure Abschusspakete verkaufen. Dasselbe passiert in Reutte und nun soll auch die sogenannte Schwarzwasserjagd, ein wahres Edelrevier, am Abschussmarkt landen….

„...Ausverkauf Tiroler Reviere durch hochpreisige Abschuss-Pakete…“

Was versprechen sich die Eigentümer?

Fürchte, die wollen schnell Geld machen und kurzfristig Profite einstecken. Aber ich fürchte das wird ein Riesenflop und auf Dauer ein finanzielles Desaster für die Kommunen. Nach 2-3 Jahren ist alles leer geschossen und die hohen Abschussquoten werden Illusion. Es droht die jagdliche Vernichtung von wunderbar aufgebauten Revieren … Larcher schüttelt verständnislos den Kopf. Tatsächlich sind fast immer heftige Streitereien zwischen zuständigen Forstorganen und den alten Jagdleitern das Hauptmotiv für solche brandgefährlichen Aktionen. In Kufstein ist aber der Hauptverantwortliche für diesen Ausverkauf ein grüner Politiker, der mit diesen Maßnahmen die Chance nutzt, die klassischen Jagdstrukturen zu bekämpfen. Einfach traurig…

Eine Problemzone in Tirol ist ja der hohe Rotwildbestand?

Seit 2008 versuchen wir in Tirol die Rotwildbestände von 30.000 auf 20.000 zu reduzieren. Das ist bis heute nicht gelungen. Warum?

Das Rotwild ist lernfähig und wir haben eine immer größere Tourismus- und Freizeitdicht. Das Rotwild ist höchst lernfähig und auch der erhöhte Jagddruck macht es immer scheuer und schwerer zu erlegen. Wir brauchen einfach neue Jagdstrategien! Wir brauchen Schwerpunktbejagung. Wir brauchen Intervallbejagung. Und wir brauchen flächendeckende Wildruhezonen. Aber da kollidieren halt die Interessen gewaltig und es gibt keine echten Lösungen. Wieder ist die Politik gefordert, die natürlich von Freizeitnutzern und Tourismus heftig unter Druck steht. Es passiert nix! Nicht nur in Tirol, sondern in ganz Europa gibt es dieses Problem. Die Politik hilft nicht und wir stehen langsam am Limit. Dazu kommt noch das Problem mit den langen Schönwetterperioden. Wir brauchen für die effiziente Jagd schlechtes Wetter. Bei Schönwetter kommen wir nur auf Quoten von ca. 80 Prozent, bei Schlechtwetter auf über 95 Prozent!

Die Lösung?

Keine wirklich funktionierende. Wir schießen das Wild zurück in die Deckungen, in sensible Zonen und bewirken das Gegenteil…

Aber es wird immer wieder an Novellen des Jagdgesetzes gebastelt?

Das wird nicht funktionieren wie die neue Nachtbejagung. Das Wild wird nur noch scheuer und die Beunruhigung auch in der Dunkelheit größer. Uns ist die Verantwortung für einen gesunden Wald bewusst und wir kennen auch Lösungen: Flächendeckende Wildruhezonen und eine tatsächlich hart sanktionierte Besucherlenkung. Aber bis jetzt wartet die Politik lediglich ab und hofft … wir müssen rasch handeln, politisch handeln.

„Rotwildreduktion funktioniert nicht ohne politische Maßnahmen“

Als Weg in die Zukunft haben sie in Tirol die visionären Richtlinien „Tiroler Jagd 2030“ entwickelt?

Die Zukunft der Jagd ist unser Richtmaß. Heute liegen 8 Leitwerte mit 6 Handlungsfeldern auf dem Tisch. Das lenkt bereits unsere Perspektiven. Wir haben dafür 10.000 Themen von unseren Jägern und allen Stakeholdern zum Thema Natur zurückbekommen. Das war sehr aufwendig. Das wird jetzt Schritt für Schritt abgearbeitet.

Die Mehrheit der Menschen, auch der Jäger ist unsicher über die Entwicklungen der Zukunft. Welche Antworten sind jetzt gefragt?

Wir müssen was tun. Wir dürfen uns nicht verstecken und defensiv werden. Die wesentlichen Themen für mich sind Waidgerechtigkeit, hochwertiges Wildbret und eine moderne Jagdausbildung. Das ist ein laufender Prozess. Die Tiroler Jagd 2030 ist kein Geheimpapier, sondern für jeden Interessierten als 80seitige Informationsbroschüre zu bekommen.

Wäre das nicht auch für ganz Österreich notwendig? Das sollte doch ein gemeinsames einheitliches Anliegen sein?

Ich gehe meinen Weg, wer außerhalb von Tirol mitgeht, das ist mir sehr recht. Aber jeder Jagdverband hat halt seinen eigenen „Herrgott“ … er lächelt wissend …Aber mit der neuen Generation der Landesjägermeister bin ich wieder optimistisch…

Ist mehr Gemeinsamkeit in der Österreichischen Jagd so schwer zu erreichen?

Schauen Sie…Viele Jahre habe ich versucht, dringend neue Ausbildungsrichtlinien für die Jagdprüfung in Tirol durch Kooperationen mit anderen Jagdverbänden zu gestalten. Es war unmöglich, jeder möchte sein eigenes Süppchen kochen, Kooperationen haben da wenig Platz, sind - ich sage es offen - meist nicht erwünscht. Da habe ich dann beschlossen das selbst zu machen. Wir haben fünf Jahre Arbeit da reingesteckt und heute haben wir hochmoderne Unterlagen für die Jagdausbildung mit mehr als 1.000 Seiten plus multimedialer Tools für alle Unterrichtsbedingungen. Das ist jetzt ein Riesenerfolg und ist hochgelobt. Die Jagdausbildung ist so ein wichtiger Fokus und wir müssen die Standards dauern verbessern.

Wäre das nicht eine Aufgabe für die Jagd Österreich?

Da sind wir Landesjägermeister selbst schuld, dass das nicht klappt. Wir haben einfach zu wenig Mittel für die Jagd Österreich, wir müssten da viel mehr reinstecken… aber ich fürchte, das wird Jahre dauern, bis das dann wirklich funktioniert…

Herr Larcher, Sie sind Landesjägermeister, waren begeisterter Feuerwehrhauptmann – und jetzt sind Sie der oberste Tiroler Kaiserjäger?

Ja das habe ich mir angetan. Der Traditionsverein wurde zu Tode gewirtschaftet, war am Ende. Da habe ich mit persönlichem Risiko übernommen und von Null weg alles neu aufgebaut. Heute sind die Tiroler Kaiserjäger wieder finanziell gesund, haben 60 Musiker in ihren Reihen und ich bin ihr Präsident.

Stolz?

Ja. Rasend stolz, dass mir diese Rettung gelungen ist, die mir so am Herzen gelegen war.

Sie sind ja jetzt 11 Jahre Landesjägermeister, nächstes Jahr sind Wahlen. Einmal noch?

Das kommt auf die Stimmung im Jägerverband an. Wenn ich die richtigen Signale bekomme, wenn ich gesund bleibe, kann ich mir das vorstellen. Aber ich weiß, drei Perioden sind das Maximum. Die Erste dient dem Aufbau, die Zweite der Konsolidierung und in der Dritten lauert die Gefahr der Amtsmüdigkeit…sollte ich das je bemerken, höre ich sofort auf…fliegend.

Aber JA. So wie es aussieht werde ich wieder antreten!

Vielen Dank für das offene Gespräch Johannes Krautzer

Landesjägermeister Anton Larcher freute sich über zahlreiche Ehrengäste zur 75-Jahr-Feier des Verbandes.

Seit seiner Gründung im Jahr 1949 hat sich das Aufgabenfeld des Tiroler Jägerverbandes als gesetzliche Interessenvertretung von über 15.000 Jägerinnen und Jägern deutlich erweitert.

Die Veränderungen in der Kulturlandschaft, die Herausforderungen des Klimawandels im Wald und der Verlust von Lebens- und Rückzugsräumen des Wildes stellen inzwischen die größten Herausforderungen dar.

„Man lernt es demütig zu sein, man empfindet dieses einzigartige Gefühl der Naturverbundenheit, das am Ende eines erfolgreichen Jagdtages Körper und Seele beflügeln.

Und genau dafür ist der Tiroler Jägerverband da – wir sind es, die als offizielle Vertretung der Tiroler Jägerschaft für die alpenländische Jagdtradition einstehen und wenn es sein muss auch kämpfen.

Denn das Habitat für Weidfrauen und Weidmänner wird in Europa stetig feindlicher“,so Anton Larcher

Die Jagd ist nicht „nice to have“

In der Festansprache zur Jubiläumsfeier betonte Larcher, dass die Jagd ein wesentlicher Teil der Tiroler Identität sei und eine unverzichtbare Rolle im Naturschutz spiele.

„Die Jagd ist nicht nice to have oder ein zeitgeistiger Freizeitverein. Sie ist kein Sport und

Der Präsident von JAGD ÖSTERREICH, Max Mayr Melnhof stattete den Festlichkeiten einen kurzen, aber umso prägnanteren Besuch ab.

schon gar kein Hobby. Die Jagd in Tirol in all ihren Facetten ist ein Teil unserer Identität und unverzichtbar, wenn es um den Schutz, die Verteidigung und den Erhalt unseres Lebensraumes geht,“ erklärte Larcher.

„Wir brauchen sie alle, die großen finanzkräftigen Pächter, die Berufsjäger, die Aufsichtsorgane, die Jagdgesellschaften und die Jagdhelfer,“ betonte der LJM.

Auch die Ehrengäste darunter Max Mayr Melnhof gratulierten dem Tiroler Jägerverband zum Jubiläum. Für musikalische Festmomente sorgten die Original Tiroler Kaiserjägermusik

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

„Es ist auch der Faisch (= Blut) und die Milich von den Gämbsen, warm aus dem Wilt getrunkhen (wölliches ich selbst offt getan) seer guet, gesundt, macht kröfftig die Glider an Fieß und Hendten, störkht das Haupt und verwart das Hiern vor dem Schwintl und macht herzhafft in dem scharffen Gewent und hochen Pürgen (= Bergen) zu steigen. Gambsenfaisch, also warmb und gleichsamb haiß aus dem Wilt getrunkhen ist wolgeschmakh, gleich ainer kochten oder gewürzten warmen Prüe oder Supen“

Aus dem „Puech von allerlai Jägerei und Waidmannschafften“, Strasser v. KOLLNITZ, Ende 17. Jahrhundert.

TEXT: ARMIN DEUTZ

Gämsen als lebende Apotheken

Obige Beschreibung des Gamswildes stammt aus einer Zeit, in der Gämsen hauptsächlich als wandelnde Apotheken angesehen wurden und ihre Bejagung einzelnen Privilegierten und Spezialisten überlassen war. Die vielerorts extreme Lebensweise dieser Wildart leistete so manchem medizinischen Aberglauben Vorschub. Der Mensch wollte nicht zuletzt durch die Aufnahme diverser von Wildtieren stammender Organe und Körperteile dessen Eigenschaften übertragen bekommen. Vom geschabten Gamshorn (blutstillend, vertreibt Schlangen), der Brunftfeige in der Hand (lindert Geburtswehen, wirkt gegen eheliche Untreue) über die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Bezoarsteine oder Gamskugeln bis hin zu den Schalen (gegen Schwindel) gab es nahezu keinen Körperteil, dem nicht irgendwelche Heilkräfte zugeschrieben wurden. Auch den Gamskrucken sagte man Wunderkräfte nach. So wurden aus den Schläuchen Griffe für Messer, sogenannte „Gamskrickelmesser“ oder Trudenmesser, hergestellt, die dem Träger Schutz gegen Unwetter, Blitzschlag und Geister garantierten.

Steinbockapotheken

Vor dem starken Rückgang des Steinwildes im 15. und 16. Jahrhundert waren es vor allem Teile seines Körpers, die in der Volksheilkunde Verwendung fanden. Der Glaube an diese Heilwirkungen war neben der Wilderei, der Weiterentwicklung der Waffen und der relativ vertrauten Lebensweise ein wesentlicher Faktor der weitgehenden Ausrottung des Steinwildes im Alpenraum. Nachdem der Leibarzt des Fürsterzbischofs von Salzburg im Jahre 1683 die besondere Heilkraft

der Steinwildarzneien wissenschaftlich attestierte, erhöhten sich die Preise der Steinwildarzneien um ein Vielfaches.

Mit dem Rückgang des Steinwildes wurde der Glaube in die Heilkraft mehr und mehr auf „Arzneien“ aus Körperteilen vom Gams übertragen. Ähnliches war auch beim Bären zu beobachten, bei dem Heilwirkungen einzelner Organe später Körperteilen des Dachses nachgesagt wurden.

Herzkreuzl und Co.

Besonders begehrt waren Bezoarkugeln und Herzkreuzl vom Steinbock, die sogar in eigenen „Steinbockapotheken“ erzbischöflichen Besitzes und in Hofapotheken vertrieben wurden. Das sogenannte „Herzkreuzl“ kann sich durch Verknöcherung von Teilen des Bindegewebsgerüstes zwischen Herzvorhöfen und -kammern bilden. Derartige Verknöcherungen sind vor allem vom Rind, Rot- und Steinwild bekannt, kommen aber auch bei anderen Tierarten vor. Herzkreuzl wurden meist in Amulettform als Glücksbringer getragen, sie sollten auch unverwundbar machen.

Sowohl dem Fersengelenk als auch zerriebenen Hornspitzen des Steinbocks sagte man potenzsteigernde Wirkungen nach, und Blut half beispielsweise gegen Blasensteine. Hornpulver als Aphrodisiakum wurde mit Gold aufgewogen! Obwohl die medizinischen Wissenschaften in den letzten Jahrhunderten enorme Fortschritte machten, ist der aufgeklärte Mensch des 21. Jahrhunderts nach wie vor anfällig gegenüber einer Reihe ähnlicher Heilmittel, nur sind diese heute meist fernöstlicher Herkunft, wie zerriebenes Bastgeweih.

Gamskugeln

Den Bezoaren, Gamskugeln oder Pansensteinen, die sowohl beim Gams- als auch beim Steinwild relativ häufig vorkommen, wurden über 40 besondere Heilkräfte zugesprochen. Sie waren aber auch altes Zauberrequisit. Wer sie bei sich trug, war für 24 Stunden hieb- und stichfest, wenn man ein wenig von den Bezoaren abschabte und mit Blei mischte, erhielt man Freikugeln. Doktor Hieronymus VELSCHIUS schrieb Anfang des 19. Jahrhunderts über Bezoarkugeln Folgendes:

„[S]olln eyn gutes Mittel seyn gegen Pest, Schwindel, Melancholie etc., etwas nüchtern davon eingenommen sollt sogar auf 24 Stunden schussfest machen, wenngleich es auch dem Gembs, der es gehabt, nicht geholfen. Die Jäger und sympathetischen Bauerndoctoren führen sie in der Hausapotheke. Mit einer Gembskugel im Sack hat man einen Universaltalisman für Seele und Leib, gegen Übel der Natur wie gegen böse Geister …“

Weiters dienten sie der Stärkung der Lebensgeister, der Geburtserleichterung, Ungezieferabwehr, waren harntreibend, halfen gegen Pest, Gift, Gelbsucht, Kopfschmerzen, Ohnmacht, Melancholie sowie gegen die „monatliche Blödigkeit“. „Bezoar“ leitet sich übrigens vom arabischen „Badsar“ ab, was Gegengift bedeutet. Pansensteine entstehen aus schwer- oder unverdaulichen Pflanzenteilen oder Haaren (Phyto- oder Trichobezoare), die sich verfilzen und später durch die dauernden Vormagenbewegungen kugelig, walzenförmig oder wie Eier geformt werden. In der Folge lagern sich weitere Schichten sowie Mineralstoffe in kristalliner Form an und die Oberfläche wird durch Pansenbewegungen poliert. Auch aufgenommene Fremdkörper (z. B. Steinchen) können das Zentrum eines späteren Bezoares bilden. Bei einem Querschnitt durch die meist walnuss- bis hühnereigroßen Bezoare sind fast immer das Zentrum und eine Schichtung erkennbar. Gesundheitliche Störungen in Form von Verdauungsproblemen, wie Blähungen, sind im Zusammenhang mit Pansensteinen selten und nur bei größeren Bezoaren, die mit bis zu über 20 cm im Durchmesser bei Gämsen gefunden wurden, zu erwarten.

Den ganzen Artikel gibt es im Abo...

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

DAS BESTE FÜR DEIN WILDBRET

Jetzt 15 % sparen

Starte Deine ersten Wurstkreationen mit dem Komplettpaket aus Fleischwolf, Wurstfüller, Gewürz, Darm und Buch.

Herzkreuzl eines Steinbockes, es liegt in der Herzscheidewand, walzenförmiger Pansenstein eines Gamsbockes und kugeliger Pansenstein eines Steinbockes (Fotos: A. Deutz)

Setpreis

Rund 400.000 Stück Gamswild (Bestände rückläufig) bevölkern die Alpen und die fast ausgerotteten Steinböcke sind wieder mit 50.000 Exemplaren in 178 Populationen vertreten.

Der Klimawandel und die stärkere Naturnutzung in den Alpen durch Sportler und Urlauber sowie Interaktionen mit anderen Wild- sowie Nutztieren entwickeln einen wesentlichen Einfluss auf die bestehenden Gams- und Steinwildbestände, während die Muffelpopulation insbesondere durch die Rückkehr der Wölfe beeinträchtigt wird.

Biologie, Lebensweise, Ansprüche, Hege, Krankheiten und Jagd aller drei heimischen „Hornträger“ werden umfassend behandelt.

GAMS-, STEIN- UND MUFFELWILD - Biologie, Lebensweise, Besonderheiten von Armin Deutz / Gunther Greßmann / Veronika Grünschachner-Berger / Flurin Filli

215 Seiten, zahlreiche Farbabbildungen, Hardcover, ISBN 978-3-7020-1626-5, € 39,00

Steinbockhörner wurden auch zu Gebrauchsgegenständen wie Lampen oder Trinkbechern verarbeitet (Foto: A. Deutz)

Gebrauchsgegenstände aus Steinbockhorn

Steinbockhorn wurde zu vielerlei Zwecken auch für das tägliche Leben, beispielsweise als Luster oder für Trinkbecher verwendet. Diese alten Gegenstände könnten heute noch für genetische Untersuchungen herangezogen werden, etwa zur Abklärung der interessanten Frage, ob es ehemals einen „westalpinen“ und einen „ostalpinen“ Steinbock gab.

Verschwinden des Steinwildes

Für das Verschwinden des Steinwildes in weiten Teilen des Alpenbogens wird sehr oft ausschließlich der Mensch in Verbindung mit den aufkommenden Feuerwaffen und seinem Interesse an jeglichen Körperteilen dieser Art angeführt. Neuere Untersuchungen zeigen aber zumindest für den Ostalpenraum, dass das Verschwinden der letzten Populationen sehr wahrscheinlich auch durch klimatische Einflüsse bedingt war. Ein bedeutender Zeitraum dürfte hier um den Jahrhundertwinter 1708/1709 gelegen sein. Die auftretenden tiefen Temperaturen wurden wahrscheinlich durch vulkanische Aktivität verursacht und sorgten auch im Frühjahr und Frühsommer immer wieder für größere Neuschneemengen und Frosteinbrüche im Gebirge. Berechnungen zufolge könnte es erst im August zum Abschmelzen des Schnees auf den Bergen gekommen sein, allerdings traten bereits im September wieder die ersten Neuschneefälle ein. Chroniken, beispielsweise aus der Schweiz, berichten in diesem Sommer von einer anhaltenden Schneebedeckung der hohen Berge. Somit könnte ein Zusammenspiel von Mensch und Natur für das Ende des Steinwildes in den Ostalpen verantwortlich gewesen sein, das sicher schlechter auf solche Einflüsse reagieren konnte als das Gamswild (ZECHNER, 2016). Auszug aus dem Buch

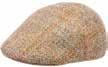

Schiebermütze Harris Tweed UVP 79.99

100% Wolle. Größe 55-62 cm. Nr. 294377 • UVP 79,99

100% Wolle. Größe 34-48. Nr. 377925 • UVP 119,95

97% Baumwolle, 3% Elastan. Stretcheinsätze, 90% Polyamid, 10% Elastan Größe 34-44. Nr. 353832 • UVP 129,99

100% Naturkautschuk, Futter 4 mm Neopren. Größe 36-48. Nr. 281212 • UVP 119,99

• Rippenbündchen mit Kontrastkanten

• aus hochwertiger Merinowolle

• eingstricktes Frontmotiv Baumwolle

Pullover mit Dackelmotiv UVP 119.95

Jagdhose Huntreggings UVP 129.99

Gummistiefel mit Neoprenfutter UVP 119.99

TEXT UND FOTOS: MAGNUS PELZ

Der Elch ist der größte Vertreter der Cerviden in Europa. Mit einer Schulterhöhe von bis zu über zwei Metern und einem Lebendgewicht von bis zu einer Tonne ist er ein wahrer Gigant der Wälder. In Deutschland und Österreich ist er nur sehr selten anzutreffen und genießt eine dauerhafte Schonzeit. Aber in Osteuropa sowie in Skandinavien und im Baltikum gibt es ihn noch häufig und dort ist er dementsprechend auch jagdbar. Ich bin Berufsjäger in Lettland und führe hier jedes Jahr Jagdgäste auf den riesigen Trughirsch. Auch wenn die Trophäen nicht mit denen ihrer kanadischen Vettern zu vergleichen sind, mit den Elchen Skandinaviens können sich die lettischen Bullen allemal messen. Zwar gibt es auch hier etliche Stangenelche, die sogenannten „Fahrradlenker“, die meistens bis zehn Enden aufweisen, es werden aber auch jedes Jahr viele gute Schaufler erlegt. Die Königsdiziplin ist und bleibt die Ruflockjagd auf den Bullen in der Brunft, die sich in Lettland etwa mit der des Rotwildes überschneidet. Nicht nur gibt es hier einige Besonderheiten beim Locken zu beachten, nein, auch der ganze Ablauf dieser Jagd und besonders des Verhalten der Elche ist einzigartig und garantiert Nervenkitzel und Gänsehaut, denn nicht selten steht man diesen Giganten plötzlich auf wenige Schritte gegenüber.

Bei der Blattjagd auf den roten Bock kommen die Lautäußerungen der Ricke zum Einsatz, das heißt, wir locken den Bock mit den Rufen einer potentiellen Partnerin. Beim Rotwild hingegen wird der Hirsch durch

die Laute eines anderen Hirsches, eines Rivalen also, gelockt und steht in Erwartung eines Kampfes zu. Bei der Elchbrunft kommt beides zusammen. Zwar machen die Elchbullen zuerst untereinander aus, wer der Stärkste ist, letztlich entscheiden, ob es zur Paarung kommt, tut aber die Elchkuh. Der Bulle muss also nicht nur die Konkurrenz hinter sich lassen, er muss auch noch der Dame der Wahl derart imponieren, dass sie schließlich einwilligt. Und bei der Elchkuh zählen nicht die inneren Werte, sie schaut auf Äußerlichkeiten und hier nach dem Motto „viel zählt viel“. Dies ist auch der Grund, warum Elchbullen sich in der Brunft in einem typisch schaukelnden Schritt nähern und das Haupt hin- und herwiegen. So zeigen sie ihr Geweih in voller Größe und versuchen, Eindruck zu schinden – entweder, um die Konkurrenten abzuschrecken oder die weiblichen Tiere zu beeindrucken.

Ich stehe am Ankunftsterminal am Flughafen Lidosta in Rīga und warte auf meinen Jagdgast Jeff, der gerade mit der Mittagsmaschine aus Gatwick kommend gelandet ist. Jeff möchte mit mir für eine Woche auf Elch waidwerken. Es ist Mitte September und die Elch-Brunft in vollem Gange. Jeff ist ein Berufskollege, also ein Berufsjäger oder „Game Keeper“, wie sie auf der Insel genannt werden. Die Fahrt ins Jagdgebiet im Nordosten des Landes kurz vor der estländischen Grenze vergeht wie im Flug – kein Wunder, haben wir doch viel zu erzählen. Nach einem typisch lettischen Abendessen und einigen Gläsern Whisky geht es dann

ins Bett. Die Vorfreude auf den morgigen Tag ist groß. Als wir am nächsten Morgen aus dem Fenster unserer Jagdhütte schauen, sehen wir: nichts! Dichter Nebel hüllt das gesamte Revier, und wir bejagen hier 11.000 ha, in eine weiße, undurchsichtige Wolke. Der September ist in Lettland bereits ein Herbstmonat. Zwar können die Tage noch angenehm warm werden, in der Nacht ist es allerdings schon empfindlich kühl und diese Temperaturunterschiede zeigen sich dann in dichtem Nebel und starken Gewittern. Wir warten, bis man sprichwörtlich wieder die Hand vor Augen sehen kann, und pirschen dann los, mehr um das Revier zu erkunden. Was ist das? Von Nordwesten her hören wir Geräusche. Erst einige Bell-Laute, dann hebt ein außerordentlich lautes Geheul an. Wölfe sind das, die sich zur Jagd verabreden. Zwar sind sie geschätzt etwa zwei Kilometer von uns entfernt und wir sind ja auch bewaffnet, trotzdem gibt dieses Geheul ein Gänsehautgefühl und es läuft einem ein kalter Schauer den Rücken herunter. Wir bleiben stehen, lauschen den Wölfen, die langsam wieder ruhiger werden und sich dann, so scheint es, von uns wegtrollen. Jeff steht versteinert da, völlig fasziniert von diesem Schauspiel. Wölfe kennt er von zu Hause nicht und umso beeindruckender ist für ihn diese akustische Begegnung mit ihnen. „Dürft ihr in Lettland den Wolf bejagen?“ möchte er wissen. Ich erkläre ihm das Lizenzsystem, das der Wolfsjagd in Lettland zugrunde liegt, und dass hier jedes Jahr um die 300 Wölfe erlegt werden, einige davon um die 70, ja sogar bis 80 kg! Für vier oder fünf von Ihnen bin ich selbst mit meinen Jagdgästen verantwortlich. Jeff murmelt irgendwas von „ich muss wohl nächstes Jahr nochmal für Wolf herkommen“, bevor er genüsslich in sein Sandwich beißt. Aber auf dieser Jagd soll es sich ja erstmal um Elche drehen. Das Wetter zeigt sich auch die nächsten 2 Tage von seiner unschönen Seite, aber der 4. Tag bringt dann Sonne, keinen Regen oder Nebel und Temperaturen um die 15 Grad! Endlich ideale Bedingungen für die Ruflockjagd auf den Elchbullen. Früh am Tag sind wir draußen, durchwandern ein Moorgebiet bis hin zu einer ein bisschen weniger sumpfigen Freifläche. Hier wollen wir unser Glück versuchen. Für die Lockjagd auf den Elch braucht man keinen besonderen Locker – die nasalen, leicht melancholischen Töne des Bullen und die noch melancholischeren, langgezogenen Rufe der Elchkuh sind gut mit dem Mund nachzuahmen. Lediglich bei starkem Wind kann ein Rufrohr, einem Grammophon ähnlich, helfen, die Töne etwas weiter hinauszutragen. Was ich aber immer bei mir trage, wenn es zur Brunft auf den Elch geht, ist der Schulterknochen, die Skapula eines Rothirsches. Dieser wiegt fast nichts und ist leicht verstaubar, ahmt aber faszinierend genau die Töne nach, die ein Elchbulle macht, wenn er sein mächtiges Geweih an Büsche und Bäume schlägt. Wir setzen uns am Rande der Freifläche auf einen

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

umgestürzten Baum hinter ein paar junge Birken und lassen erst einmal Ruhe einkehren. Ein starker Rehbock äst unbeeindruckt knapp 80 Schritte vor uns, als wüsste er, dass wir heute nicht seinetwegen hier sind. Er ist stark im Wildbret und sein Gehörn schätze ich auf fast 500 Gramm – mit ca. 3-4 Jahren fehlt ihm aber noch das Alter. Langsam äsend zieht er von uns weg und als die Bühne vor uns leer ist, beginne ich verhalten zu locken! „Hmmmmöööö, hmmmmöööö“ hallt es durch Wald und Moor. Und als nichts passiert, schicke ich einige Minuten später den gleichen Laut auf die Reise: „Ich bin ein Elch, wer traut sich, sich mit mir zu messen?“ Und tatsächlich, von weit, weit her bekommen wir eine Antwort, wird unsere Kampfansage erwidert. Langsam, sehr langsam zieht der Bulle auf uns zu, immer wieder verhofft er, immer wieder rufen wir ihn an und immer wieder antwortet er und zieht näher. An der Freifläche, die hier etwa 500 Meter lang ist, ist er bisher nicht angekommen, aber vereinzelt können wir hören, wie er, langsam auf uns zuziehend, sich an einigen jungen Birken abreagiert, indem er die-

se mit seinem Geweih malträtiert. Ich greife zum Rotwild-Schulterblatt und tue es ihm nach, schlage wild gegen Bäume, Sträucher und Gestrüpp und schleudere dem Bullen nochmal eine Warnung entgegen. Der Elch ist nur noch wenige Schritte von der Freifläche vor uns entfernt. Drei, vier Schritte noch, dann müssten wir ihn zu sehen bekommen. Und plötzlich erkennen wir das massige Haupt aus dem Stangengehölz herausragen. Ein guter Schaufler, wie er in Europa nicht so oft vorkommt. Was für ein Anblick! Noch steht er unschlüssig auf der anderen Seite der Fläche, hatte wohl erwartet, hier auf seinen Konkurrenten zu treffen. Für einen Schuss ist es noch viel zu weit, wir müssen ihn noch deutlich näher zu uns hinlocken. Jeff hat sich bereits mit seinem Schießstock eingerichtet, um im Falle des Falles ohne große Bewegungen schussfertig zu sein. Gerade als der Elch Anstalten macht, zurück in den Wald zu ziehen, locke ich erneut, zeige ihm, dass wir noch da sind und dass wir ihn herausfordern. Mit einigen schnellen Schritten, die bei Elchen wegen der langen Läufe immer etwas ungelenk aussehen, prescht er auf die Fläche. Dann zieht er weiter auf uns zu, langsam, bedächtig das Haupt wiegend, um uns sein prächtiges Geweih und seine enorme Größe von allen Seiten zu zeigen. Ein Imponiergehabe, das wirklich beeindruckt. Ich schlage wieder gegen die Büsche, aber der Elch hat sich in eine kleine Ansammlung von Birken mitten auf der Freifläche eingestellt und kommt nicht weiter auf uns zu. Ich rufe, schlage, tobe, aber der Elch steht da 200 Meter vor uns unbeeindruckt und bewegt sich nicht. Eine List muss her. Ich beuge mich zu Jeff, flüstere ihm meinen Plan ins Ohr, schnappe mir eine braune Decke, die ich immer im Rucksack habe, und meine beiden Rotwild-Schulterblätter und verschwinde im Unterholz. 30 Meter gehe ich nach links, werfe mir dann die Decke über, halte mir die Schulterblätter rechts und links an den Kopf, als wären es Geweih-

stangen, und betrete aufrecht die Freifläche. Mit ebenso schaukelnden Bewegungen wie der Elchbulle vorher ziehe ich langsam auf den Elch zu. Ab und zu rufe ich, was natürlich ein wenig unauthentisch ist, da ich dafür immer mal wieder eine „Geweihstange“ sinken lassen muss. Aber den Elch stört das nicht, er ist jetzt in Rage, endlich, ja endlich eräugt er sein Gegenüber. Siegessicher weiß er um seine körperliche Überlegenheit (kein Wunder, ich bin ja keine 2 Meter groß), verlässt nun seinen Einstand und zieht schwankend, das Haupt von rechts nach links schaukelnd, auf mich zu. Und ich auf ihn. Als wir nur noch 100 Meter voneinander entfernt sind, trete ich langsam den Rückzug an, denn sowas kann schnell gefährlich werden. Mit einem hitzigen Elchbullen ist nicht zu spaßen. Ich versuche aber, ihn weiter auf mich zu und damit auch näher an Jeff zu locken. In dem Moment, als ich von der Freifläche verschwinde und zurück in den Wald schlüpfe, bricht der Schuss. Jeff konnte den Elch mit einem guten Schuss aus meiner Repetierbüchse im Kaliber 8x68S am Anschuss bannen. 90 Meter betrug zu diesem Moment die Schussentfernung und ich war weit genug weg und auch in einem sicheren Winkel. Oder um es mit den Worten von Hannibal aus dem A-Team zu sagen: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ich kehre zu Jeff zurück und gemeinsam gehen wir zu seinem Bullen. Aus der Nähe wirken diese urigen Tiere mit der rüsselartig überhängenden Oberlippe noch viel größer! Jeff setzt sich neben den Giganten des Nordens, braucht einige Zeit, um das Erlebte zu verarbeiten. Ein toller Elch nach einer sehr spannenden Lockjagd.

Diese und weitere Modelle sind im gut sortierten Fachhandel erhältlich. Bitte die jeweiligen Landesgesetze beachten.

Wärmebild

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

LaserEntfernungsmesser

5.5-22×60 Fernglas

Text: Mag. Freydis Burgstaller-Gradenegger, MBA

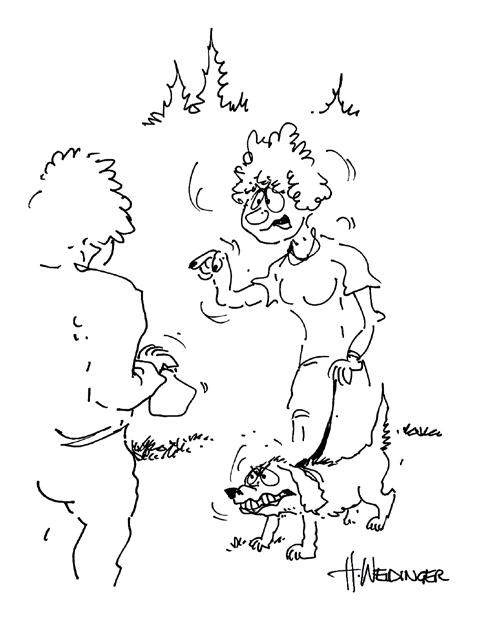

Das Jagen in Österreichs zweitgrößter Stadt ist eine Kategorie sui generis, d.h. ganz speziell. Manche Standeskollegen vertreten die Ansicht, es handle sich dabei um gar keine „echte Jagd“. Mit den Stadtjagd-Episoden soll diese besondere Form der Jagdausübung der Leserschaft mit einem Augenzwinkern nähergebracht werden. Ihnen liegen wahre Begebenheiten zu Grunde. Ganz besonders freue ich mich, den großen, schillernden Künstler Hubert Weidinger für Begleit-Karikaturen gewonnen zu haben.

Bruno braucht Freiheit

Die Rute steht waagrecht, einer Speerspitze gleich. Das ursprünglich aalglatte Fell sträubt sich im Nacken, die Lefzen sind hochgezogen und zittern. Eben noch gierten treuherzige Kulleraugen nach den Leckerlis in meiner Hand, nun sind meine Unterschenkel Gegenstand des Verlangens.

Der Dackel ist auf Kampf gebürstet. Bruno ist böse. Was ist passiert?

Für die Antwort muss ich ein wenig ausholen. Viele Debatten drehen sich derzeit um den Wolf und die von ihm verursachten Risse. Doch sein Jagdinstinkt schlummert auch noch in seinen nahen Verwandten, den Hunden.

Schätzungen zufolge reißen freilaufende Hunde allein in der Steiermark fünf Rehe pro Woche. Jährlich liegt die Zahl zwischen 150 und 350. Die Dunkelziffer ist mit Sicherheit noch höher, denn es werden längst nicht alle getöteten Tiere gefunden.

Im Stadtgebiet werden Rehe von Hunden darüber hinaus auf Straßen oder in Zäune gehetzt. Auf ihrer panischen Flucht verheddern sich die Tiere in den Zaunstreben. Eine Befreiung der feststeckenden Rehe gelingt leider nicht immer. Springen sie auf dicht befahrene Straßen, endet ein Zusammenprall mit PKWs in der Regel ebenso tödlich. Stirbt das Reh nicht sofort, ist ein solcher Wildunfall mit großem Leid der Tiere und ihre Erlösung mit schwierigen und aufwändigen Einsätzen verbunden. Im Winter endet die Hetze noch auf andere Weise fatal: Da das Wild seinen Stoffwechsel zurückfährt, kann der erhöhte Energieverlust durch die Flucht in Verbindung mit dem geringen Nahrungsangebot zur finalen Erschöpfung führen.

Und im Frühjahr droht Niederwild, Jungwild und Bodenbrütern Gefahr vor stöbernden oder wildernden Hunden. Wer ein Mal erlebt hat, wie ein Hund ein Kitz unter schrecklichen Klagelauten seiner „Beute“ reißt, möchte jedem verantwortungslosen Hundehalter die Szene vor Augen führen. Das Problem liegt bekanntlich am anderen Ende der Leine… Im Frühjahr 2024 fand in Graz angesichts der geschilderten Problematik eine öffentlichkeitswirksame Gesprächsrunde zum Thema Hunde statt, zudem wurde eine Kampagne für mehr Respekt vor Wildtieren gestartet.

rung zur sicheren Verwahrung und Haltung ihrer vierbeinigen Gefährten.

Ich hatte einen neuralgischen Bereich unseres Stadtjagdgebiets ausgewählt: mit einem Spiel- und Sportplatz und kleinteiligen Waldstücken, die von unzähligen Spazierwegen durchschnitten sind. Die Spurrillen der illegalen Mountainbikestrecke graben sich tief in den Waldboden und eingebaute Sprungschanzen verlaufen waghalsig über die Fußwege.

Sonst wimmelt das Gebiet nur so von Hunden, Freizeitsportlern, Spaziergängern und spielenden Kindern. Heute aber ist es verdächtig leer. Wir haben übersehen, dass Pfingsten ist!

Schließlich kommt ein Herr mit einem Bobtail des Weges. Er ist freundlich und lässt sich erklären, wofür wir werben. Er erzählt, dass er gerade mit seinem Alf auf dem Weg zum Hundefriseur ist. „Zum ersten Mal“, wie er ergänzt. Der Hund findet die Leckerlis in meiner Hand ausschließlich mit seiner Nase. Sehen kann er durch den dichten Fellvorhang vor seinen Augen nichts.

www.steirische-jaegerin.at

Wir stützen die Beachflags mit Hasen- und Reh-Motiv gegen den Wind, halten die Sackerl mit den Leckerlis, die Trinkwasserflaschen sowie ein freundliches Lächeln in die Kamera und arrangieren Fellbündel samt Herrl in Frontposition.

Den ganzen Artikel gibt es im Abo...

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

Kurze Zeit später sehen wir von Weitem einen großen freilaufenden Hund, sind uns aber einig, dass wir dessen Besitzer selbst im ambitionierten Sprint nicht erreichen könnten. Jedenfalls hätte er nur eine Broschüre und Aufklärung von uns erhalten. Zu gerne würde ich ihm schildern, wie ich vor 14 Tagen ganz in der Nähe ein gerissenes Reh bergen musste. Anwohner beobachteten, wie ein Hund die Rehgeiß malträtierte, bis sie ihr Ende fand, ohne ihr Junges, das sie in sich trug, gebären zu können.

Grausig?

“Gemeinsam für mehr Sicherheit: Danke, dass Sie Ihren Vierbeiner an die Hand nehmen!“, lautete das Motto. Hundehalter, die ihre Tiere vorschriftsmäßig an öffentlich zugänglichen Orten, im Bereich von Grünflächen und auch in städtischen Waldgebieten an der Leine führen, sollten in ihrem Verhalten bestärkt werden.

Entsprechend sind wir an einem Freitag Nachmittag in Sachen freilaufender Hunde unterwegs. Wir, das ist eine engagierte Stadtpolitikerin, ein Jagdfunktionär und ich als Obfrau einer Stadtjagd. Ein Fotograf begleitet uns. Wir wollen mit möglichst vielen Hundehaltern ins Gespräch kommen. „Bewusstseinsbildung, nicht erhobener Zeigefinger“, lautet die Devise.

Jede Person, die ihren Hund „brav“ an der Leine führt, erhält eine Broschüre, eine Trinkflasche sowie für die Vierbeiner ein kleines Sackerl Leckerlis. Die anderen erhalten nur die Broschüre und erläuternde Ermunte-

-Ja, aber offenkundig für manche Haustierfreunde nicht schlimm genug!

Die Ausbeute der Gesprächspartner ist etwas dürftig. Ein Mädchen mit Pudel können wir zumindest belobigend mit Wasserflasche, Leckerlis und Broschüre ausstatten.

Eine Dame mit von Weitem kläffendem Kleinspitz an der rosaroten Leine beschwert sich über alle, die ihre Hunde frei umherlaufen lassen. Ihre Kati möge keine anderen Hunde, was sie diesen, unbeachtlich deren Größe, sehr deutlich zeige. Zwei Mal sei sie bereits gebissen worden, ein Mal habe das Frauchen ihren Liebling unter Einsatz ihres Spazierstockes dem Maul eines Rottweilers entreißen müssen. Wir halten nach weiteren Vierbeinern Ausschau, deren Besitzer sich bei dem wankelmütigen Wetter nach draußen gewagt haben und sprechen schon übers Zusammenpacken, als wir eine weitere Hundehalterin erspähen.

Zu dritt pirschen wir uns an. Die Dame schaut befremdet, wir grüßen sie freundlich. Unser Kollege, ganz diplomatischer Anwalt, spricht sie auf den entzückenden Vierbeiner an, der sie – leinenlos – begleitet. Es ist ein Dackel, grau-braun schwarz gestromt, zwei Jahre alt und er heißt Bruno.

Die Dame erzählt stolz von seiner noblen Herkunft (er stamme aus jagdlicher deutscher Zucht samt großem Pferdegestüt). Sie selbst sei keine Jägerin, aber sie sorge dafür, dass er seiner Passion nachgehen könne.

Wie sie es anstelle, dass sein Fell so glänze, will ich wissen, um nicht gleich zu fragen, wie konkret Bruno seine Instinkte ausleben dürfe.

Bruno erhalte nur rohes Fleisch, erklärt uns die Dackeldame. Sie gerate bei dem Thema aber ständig in Konflikt mit ihrer Tochter, die Veganerin sei und sich beharrlich weigere, Bruno sein Futter zu geben, wenn sie auf ihn aufpasse. Bruno schnuppert nach den Leckerlis in meiner Hand. Deren Gabe verweigert die Dame aufgrund eines strikten Ernährungsplans.

Auf einmal schlägt die Stimmung um. Während ich den Dackel streichle und voller Entzücken in seine rehbraunen Augen schaue, wettert seine Besitzerin los:

„Was erlauben sich die Ordnungshüter? Belästigen alte Damen mit ihren Hunden!!“ Seit geraumer Zeit gehe die Stadt auf der Hundewiese gegen alte Damen und ihre vierbeinigen Schützlinge vor. (Anmerkung am Rande: Bei der angeblichen Hundewiese handelt es sich um okkupiertes Privateigentum.)

Ihr sei das aber alles egal. Sie nehme ihren Bruno nicht an die Leine, komme was wolle!! „Bruno braucht seine Freiheit! Wenn so ein Waschel kommt, wird Bruno halt angeleint. Ist der Wichtigtuer außer Sichtweite, darf Bruno wieder von der Leine.“, ereifert sie sich rebellisch. Wenn sie Strafe zahlen müsse, dann zahle sie die eben, aber Brunos Freiheit lasse sie sich nicht nehmen! Ob er denn keinen Jagdinstinkt habe, frage ich, ohne ihr Plädoyer für die Hundefreiheit allzu jäh zu stoppen.

„Natürlich hat er den!“ ereifert sie sich (in ihrem Unterton schwingt mit: …“und so jemand will Jägerin sein…“). „Darum darf er ja frei umher rennen!“

Ob sie wisse, dass der Bereich, auf den sie mit ausladender Geste gedeutet hat, auch Hasen, Bodenbrüter und gerade jetzt im Mai vor allem Rehkitze beherberge, will ich von ihr wissen.

„Mag schon sein“, entgegnet sie barsch, „ich habe aber noch keine gesehen!“

„Sie vielleicht nicht, aber Bruno ganz bestimmt!“, verkneife ich mir zu antworten. Zurück zur Eingangsszene:

Zeitgleich mit der Stimmung seines Frauerls hat auch Brunos Stimmung umgeschlagen. In Anbetracht seiner fletschenden Zähne ziehe ich vorsichtig meine Hand zurück und richte mich auf. So wie Bruno inzwischen meinen rechten Unterschenkel fixiert, knurrt und seine Nackenhaare aufstellt, beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Verschämt schauen wir drei uns an. Um etwas für die Wildtiere in der Stadt zu tun, sind wir nicht wie andere zu Pfingsten ans Meer gefahren. Angesichts des impulsiven Monologs der Dame, des unfreundlichen Dackels und des langsam einsetzenden Regens versiegen aber unsere Ambitionen, die Dame weiter aufzuklären und auf sie bewusstseinsbildend einzuwirken.

Wir räumen das Feld und brechen ins verbliebene Wochenende auf. Eine Hundehalterin konnten wir an diesem Tag nicht für die Sache gewinnen.

www.steirische-jaegerin.at

Den ganzen Artikel gibt es im Abo...

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/

Zur möglichst genauen Zuordnung eines Prädatoren Risses, ob nun Wolf, Luchs oder Goldschakal, bedarf es an Wissen, Erfahrung und einer gehörigen Portion jagdlichen Handwerks. In dieser Serie befassen wir uns in erster Linie mit dem Wolf. Jeder Jäger sollte in der Lage sein, einen Riss, ob nun bei einem Wildtier oder einem Nutztier, objektiv zu beurteilen. Insbesondere um Gerüchten keinen Vorschub zu leisten, sachlich und objektiv zu dokumentieren und entsprechende weitergehende Aktivitäten, wie zum Beispiel DNA-Proben nehmen, Kamerafallen aufstellen oder Losungssuche, zu planen und durchzuführen. Bei einem durchschnittlichen Nahrungsbedarf eines erwachsenen Wolfes von ca. 4kg pro Tag (Wotschikowsky 2006) entspricht dies etwa 1,5 Tonnen Fleisch, Knochen und Haut. Somit beläuft sich die rechnerische Jahresstrecke eines erwachsenen Wolfes auf ca. 130 Rehe oder 35 Stück Rotwild (BOKU Studie 2018). Wir werden nur einen verschwindend geringen Teil dieser Risse in unseren Revieren finden. Wolfsrudel lassen von einem gerissenen Tier kaum etwas übrig und verschlingen es sozusagen mit Haut, Haar und Gehörn. Die Nahrungsreste von einzeln ziehenden Wölfen werden von Nachnutzern fast vollständig gefressen. Der Wolf ist in Bayern (noch) nicht im Jagdrecht, jedoch muss m.E. jeder Jäger das nötige Fachwissen mitbringen. „Unser“ Wild gehört zur Kernkompetenz des Jägers, somit auch Wolf, Luchs und Goldschakal und diese Kernkompetenz müssen wir uns erhalten, aufbauen und ausbauen.

Wölfe fressen niemals Pansen und Gedärm. Auch wenn wir unseren Hunden gerne Pansen in welcher Konsistenz auch immer verfüttern, Wölfe rühren diesen niemals an. Man weiß übrigens nicht warum. Auch wenn das Wildbret mit grünem Pansen „verunreinigt“ ist, wird kein normaler Wolf dieses Fleisch fressen. Jedoch wird jeder Nachnutzer wie Fuchs, sich als erstes über den Pansen hermachen. Wölfe entnehmenden Pansen nach Öffnung des Bauchraumes sehr vorsichtig, ohne diesen zu beschädigen und legen Pansen und Gedärm abseits des Kadavers ab. Merke: Ein sauberer Kadaver, bei dem der Pansen weiter weg oder daneben liegt, deutet auf einen Wolfsriss hin.

Der Kehlbiss

Wir haben beim Wolf fast immer einen Zahnabstand von 4cm bis 4,5cm, dabei hat der Oberkiefer 4,5cm und der Unterkiefer 4cm. (siehe Bilder) Fast immer heißt, ich hatte bislang nur einen einzigen verunfallten Wolf mit 5cm Zahnabstand - und Welpen mit geringerem Zahnabstand töten noch kein Wild. Dieser Zahnabstand ist z.B. am Rehwild in der Winterdecke von außen nur sehr schwer zu erkennen, deshalb schärfen wir mit dem Waidmesser den Träger von oben zwischen Schultern und Lauschern auf und klappen die Decke zu beiden Seiten auseinander. Nun können wir an der Innenseite der Decke die Zahnlöcher sehr genau sehen. (siehe Bild) Auch hier

Ein sauberer Kadaver, bei dem der Pansen weiter weg oder daneben liegt, deutet auf einen Wolfsriss hin.

machen wir wieder eine Fotodokumentation mit Gliedermaßstab o.ä.. Merke: Zahnabstand 4cm und 4,5cm deuten auf einen Wolfsriss hin.

DER KEHLBISS - ZAHNABSTÄNDE (CANINI)

Hund: 2cm bis 6cm (fast alles möglich)

Wolf: 4cm bis 4,5cm

Goldschakal: 3cm bis 3,5cm

Luchs: 3cm bis 3,5cm

Fuchs: 2cm bis 3cm

Den ganzen Artikel gibt es im Abo...

Der Wolf hat in etwa die doppelte Beißkraft eines Schäferhundes.

Mehr Info unter: steirische-jaegerin.at/abo/