Bioantropológicamente

Comité Editorial

Equipo Bioantropológicamente Hablando

Camila Fournier

Mauricio Berríos

Sebastián Aguayo

Javiera Ruminot

Javiera Araya Margarita Reyes Nicolás Olivares

Diseño Consuelo Miranda

Créditos portada Nicolás Olivares

Rescate Arqueológico, Puchuncaví.

Segunda Edición Noviembre 2022

Elequipo de Bioantropológicamente Hablando tiene el agrado de darles la bienvenida al segundo número de nuestra revista, cuyo objetivo es dar a conocer las diferentes aristas de la Antropología Biológica en Chile. En esta ocasión, hablaremos sobre los intereses de quienes decidieron estudiar esta disciplina, así como también de aquellas/os egresadas/os que se desempeñan (o no lo hacen) actualmente en el rubro. De igual forma, conoceremos la perspectiva de quienes tienen la responsabilidad de formar nuevos y nuevas antropólogas físicas, es decir, los y las docentes.

De esta manera, daremos a conocer los resultados de la encuesta que muchas/os de ustedes tuvieron el interés de responder hace un tiempo, sobre la realidad de la antropología física en Chile, lo que nos permitirá tener un panorama general de lo que ocurre en nuestro país temas como la formación académica, cuerpo docente e inserción laboral, ¡muchísimas gracias a quienes se animaron a participar!. En este segundo número abordaremos los tópicos de formación académica y cuerpo docente, mientras que los resultados de la última sección de esta encuesta, dedicada a lo que es la inserción laboral, serán en profundidad tercer número esta revista.

Para nuestra columna de opinión contaremos con el escrito “Hablando de la formación de estudiantes y la docencia de Antropología Física en Chile” de Aryel

Pacheco, Antropólogo físico y Magíster en Bioarqueología y Antropología Forense, quien practica la docencia desde el año 2003. A partir de esta experiencia Aryel nos invita a preguntarnos hacia dónde orientar la enseñanza de futuros bioantropólogos y bioantropólogas, considerando que los intereses de los y las estudiantes son cada vez más diversos y estos a sus vez influyen (o deberían influir) en el contenido y objetivo del quehacer docente. En pocas palabras se nos presenta una columna de opinión fresca y propositiva, que nos deja con ganas de poner manos a la obra.

Es también motivo de alegría para este segundo número contar con el aporte de Pablo Varas y Nicolás Montalva con su reseña titulada “Entendiendo por qué la gente tiene menos bebés que antes desde la antropología biológica”, en donde a partir de la teoría evolutiva y la historia de vida explican cómo la posición socioeconómica influye en la fertilidad de las poblaciones humanas, en este caso, la chilena.

Con estos contenidos pretendemos dar cuenta de la situación actual de nuestra disciplina, desde la perspectiva de estudiantes, egresadas/os y docentes. Sabemos que la realidad de nuestros colegas y estudiantes es diversa y en permanente cambio, por eso hacemos un esfuerzo para dar una idea de estas vivencias. Recuerden que nos pueden enviar sus reseñas, opiniones, ofertas, solicitudes, trabajos o consultas para nuestra tercera edición. Además pueden revisar nuestro primer número desde nuestras redes sociales. Sin más que agregar y esperando que el contenido de este nuevo número sea de su agrado, nos despedimos cordialmente.

Equipo Bioantropológicamente Hablando

Columna de Opinión

La formación de antropólogos físicos en Chile es reciente y muestra un crecimiento exponencial, con menos de cinco egresados en el 2003, en tanto que para el presente año se espera que éstos se aproximen a la centena. Los intereses de aquellos que ingresaron primero a la mención, entre los que me incluyo, referían básicamente a la Antropología Forense, Bioarqueología, y Bioantropología de poblaciones vivas. Dichos intereses permanecen en los actuales estudiantes, pero se han sumado, por ejemplo, Genética, Antropología Dental, Paleoantropología, Antropología de la Salud, Ergonomía, entre otros. Como antropólogo físico chileno, y profesor de la mención suelo recomendar que para instancias de investigación ponderemos lo global, y que en lo relativo al desempeño profesional pensemos y actuemos en lo local. Se abre, entonces, la pregunta, ¿cómo definir lo concerniente a la docencia?

A nivel académico, el crecimiento en número de estudiantes y la apertura y diversidad de sus intereses, tiene implicancias en lo que se enseña y en el para qué. Generar una discusión en tanto el equilibrio entre lo que se enseña y el para qué amerita considerar la distinción entre objetivos y competencias. Los objetivos son metas a las que se llega luego de realizar un conjunto de acciones. En concreto, un objetivo puede ser que el estudiante conozca de un tema, mediante clases, lecturas, etc. Las competencias son capacidades que se consiguen para resolver problemas o situaciones concretas. Como docente sigo un paradigma tecnológico (énfasis en lo metodológico, eficiencia, y aprendizaje), y crítico (énfasis en la interacción, dinámicas, y resultados de enseñanza-aprendizaje), pues espero que con base a los conocimientos y habilidades adquiridos los estudiantes sean autónomos. Con eso basta para ser un profesional competente. Luego (y en el mismo camino) pretendo formar investigadores, que sean capaces (o les interese) cuestionar el qué, el cómo y el para qué. Como lector crítico, entonces, y asumiendo que Ud. quiere que esto resulte, sugiero reflexionar: ¿debemos

Hablando

de

la

formación

de estudiantes

y

la

docencia de Antropología Física en Chile

enfocarnos en objetivos o en competencias?, ¿nos centramos en una formación enfocada a futuros académicos/investigadores o nos dedicamos a formar profesionales competentes? Pondere que son solo cinco años.

Por ahora, prefiero ver el vaso medio lleno, y pensar en los posicionamientos estratégicos locales posibles tanto en la academia como en el desempeño profesional. En lo académico, sugiero que los proyectos de los docentes, tesis, memorias, y prácticas profesionales ponderen dentro de sus propósitos el aportar al conocimiento de la realidad chilena. No necesitamos “buscar” o inventar problemas de investigación, pues los tenemos en frente, configurando un amplio panorama que incluye poblaciones arqueológicas, indígenas, chilena en general, y aportes de migraciones recientes. A nivel profesional, por su lado, propongo que la formación debería centrarse en conocimientos y habilidades que den soluciones a situaciones concretas dentro del ámbito disciplinar, en el contexto chileno y latinoamericano. Lo anterior contribuiría a crear una Antropología Física chilena, que no solo copie lo de afuera; sino genere una identidad propia.

Aryel Pacheco Miranda

Antropólogo Físico; Magíster en Bioarqueología y Antropología Forense.

Docente Departamento Antropología Universidad de Chile Santiago, 14 de septiembre del 2022

Encuesta

Sobre la situación de la antropología biológica en Chile.

formación y 3 no lo son, con 8 de los docentes contando con algún postgrado en el área de antropología biológica.

Parte I

Como equipo de Bioantropológicamente Hablando nos interesa conocer la realidad de la antropología biológica en Chile, especialmente los aspectos relacionados con la formación académica en las universidades donde se imparte la carrera y la inserción en el mundo laboral de las personas egresadas. Es por esto que hemos realizado una encuesta dirigida a estudiantes, egresades y docentes de Antropología Física, cuyos resultados presentamos a continuación. Debido a la extensión de la encuesta y sus temáticas, hemos decidido incluir en este número los apartados de formación académica y de cuerpo docente, dejando para el tercer número de nuestra revista la temática de inserción laboral.

La encuesta dirigida a estudiantes fue respondida por 29 personas con un rango de edad entre 19 y 27 años. De los estudiantes, 20 son de género femenino, 7 de género masculino, 1 no binario y 1 de género fluido. 22 son estudiantes de la Universidad de Concepción y 7 de la Universidad de Chile. 19 están cursando cuarto año, 4 están en tercer año y el resto se encuentra en otros cursos o situaciones.

Por otro lado, la encuesta dirigida a egresades fue respondida por 79 personas con un rango de edad entre 22 y 44 años. De estos, 55 son de género femenino, 22 de género masculino, 1 no binario y 1 de género fluido. 45 son egresados de la Universidad de Concepción y 34 de la Universidad de Chile. Los egresados se licenciaron desde el 2003 al 2022 y quienes se titularon lo hicieron desde el 2010 al 2022.

Por su parte, la encuesta dirigida a docentes fue respondida por 9 personas con un rango de edad entre 42 y 67 años. De los docentes, 8 son de género masculino y 1 de género femenino. 6 imparten clases en la Universidad de Chile y 3 en la Universidad de Concepción. 6 son antropólogues físicos de

Formación académica

La antropología física como carrera universitaria tiene una historia reciente, desarrollándose en solo dos instituciones, Universidad de Concepción y Universidad de Chile. Distintos enfoques y líneas investigativas han influido en los programas curriculares y la formación académica de sus estudiantes y egresades. En esta primera sección, centrada en los intereses de les encuestades y sus percepciones en cuanto a la pertinencia de la malla curricular para la formación profesional de antropólogas y antropólogos físicos, hemos considerado destacar los siguientes resultados:

¿Qué te motivó a elegir la antropología física como campo de estudio y en qué área te especializas y/o estás interesado?

La principal razón que motivó a les encuestades a seguir el camino de la antropología física fue el interés por la disciplina, tanto en estudiantes (75,9%) como egresades (89,9%). En ambos casos, siguieron en preferencia los prospectos laborales como una motivación para estudiar esta carrera, junto a la falta de interés por las otras menciones (antropología social o arqueología). En cuanto a les docentes, la mayoría coincide con una vocación pedagógica como principal motivación para ejercer la docencia en antropología biológica. También destaca el interés y compromiso con la disciplina y la formación de futures antropologues físicos.

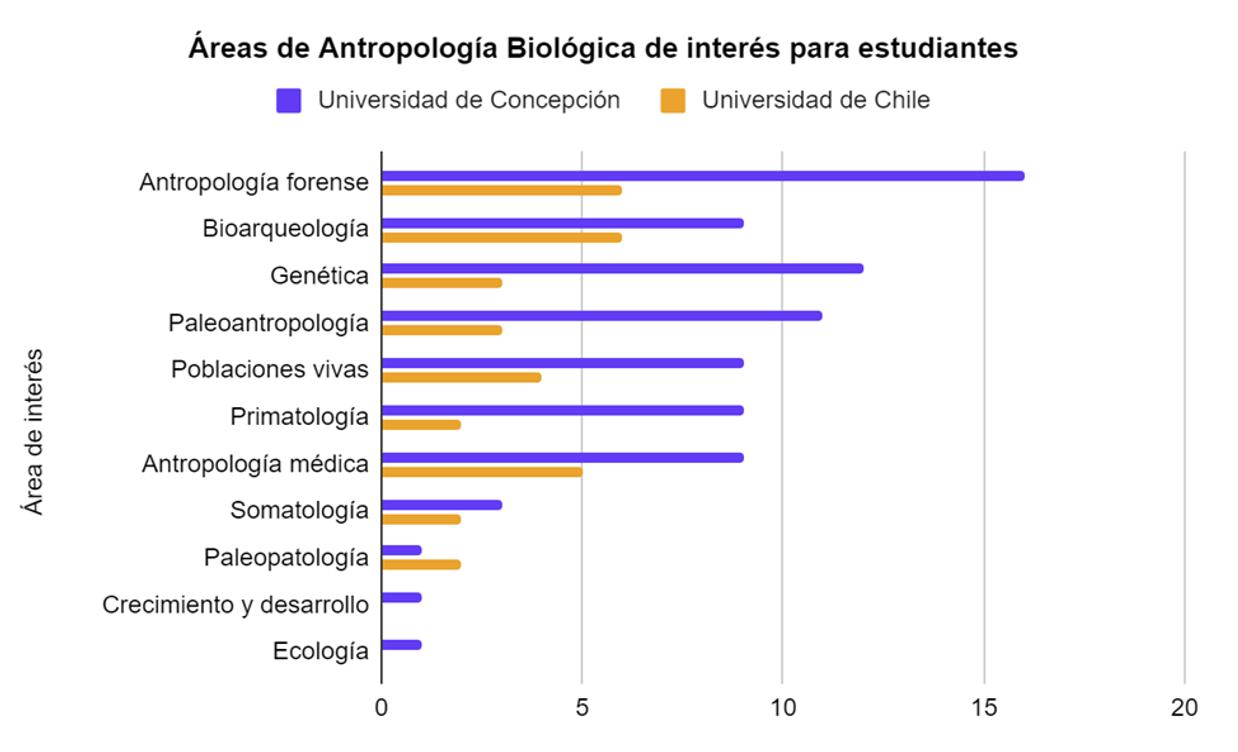

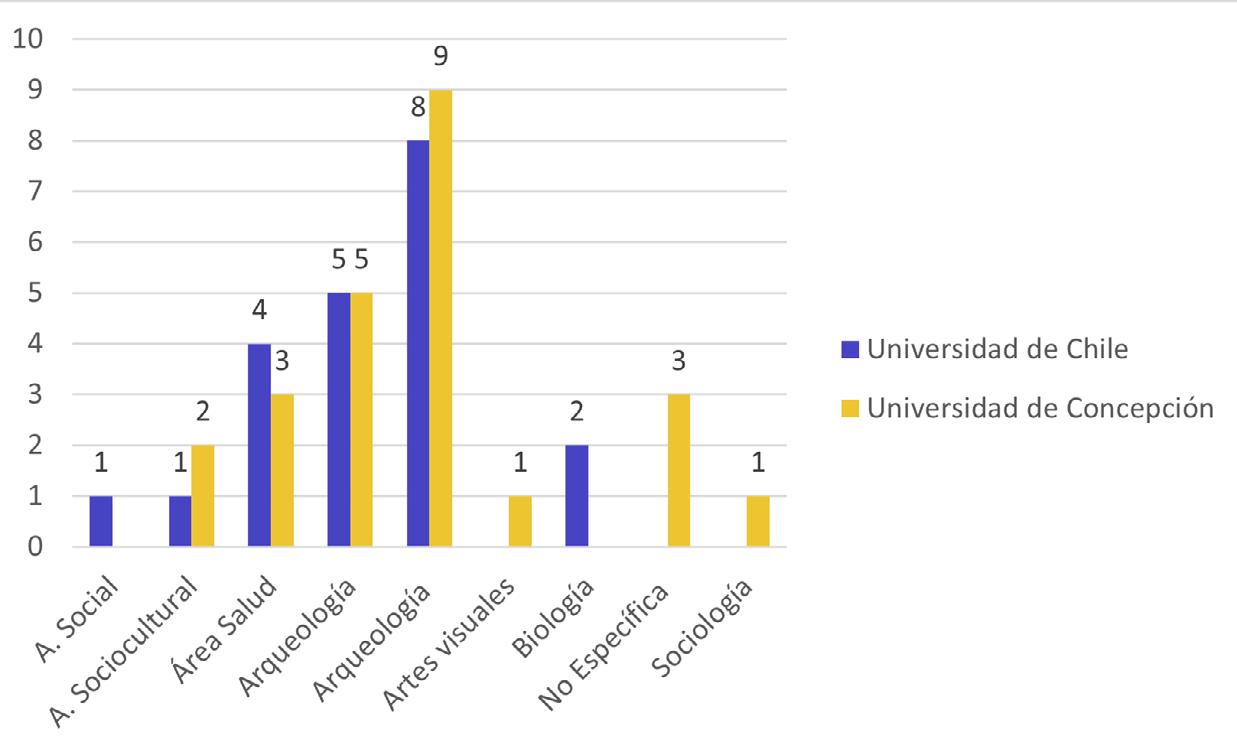

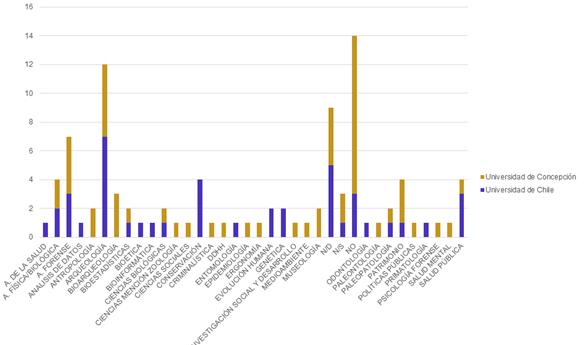

Las áreas de la antropología biológica que son de interés y/o especialización para les encuestades son diversas (escogiendo más de una opción), pero hay dos que destacan como favoritas y corresponden a Bioarqueología y Antropología Forense. Si se considera a la muestra completa de estudiantes, Antropología Forense es el área de mayor interés con un 75,9%, seguida por Bioarqueología con un 55,2% de preferencia. En el caso de les egresades, es esta última la más votada (70,9%), mientras que Antropología forense le sigue en preferencia con un 58,2%. A continuación, se grafican las áreas de interés de acuerdo a la universidad. Es importante destacar que tanto en

estudiantes como egresades, la Universidad de Concepción concentra una mayor proporción de participantes que la Universidad de Chile.

Les estudiantes de la Universidad de Concepción muestran un mayor interés por las áreas de antropología forense, genética, paleoantropología y le siguen bioarqueología, primatología, poblaciones vivas y antropología médica en igual frecuencia. Además, indicaron una mayor variedad de intereses. En cuanto a les estudiantes de la Universidad de Chile, antropología forense y bioarqueología representan la mayoría, seguido por antropología médica, poblaciones vivas y otras opciones en menor frecuencia.

En el caso de les egresades, bioarqueología es el área de interés con mayor preferencia para ambas instituciones, seguida por antropología forense. Las líneas de investigación en poblaciones vivas y genética también representan áreas de desempeño para egresades, especialmente para quienes egresaron de la Universidad de Chile. Le siguen la paleoantropología y primatología, y en líneas de investigación menos clásicas encontramos somatología, antropología médica, evolución humana, ecología, tafonomía, ergonomía, salud pública, entre otras.

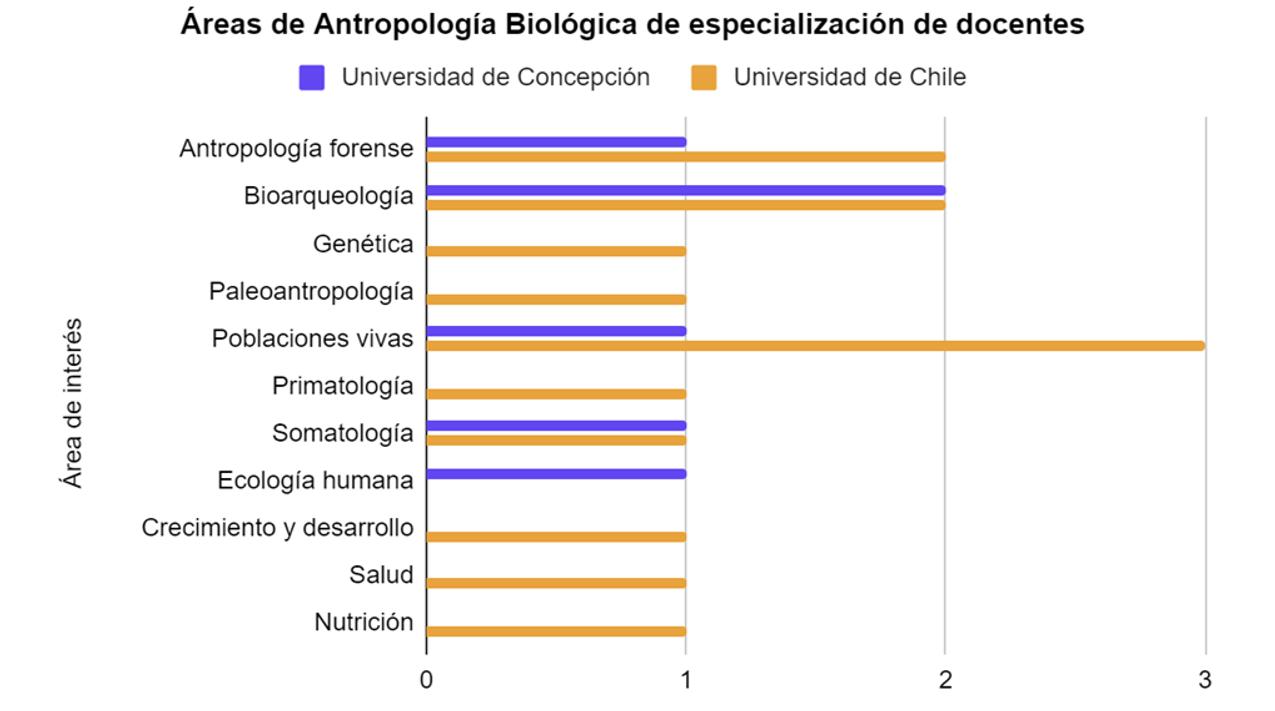

Por último, con respecto a les docentes, vemos que las áreas de poblaciones vivas, bioarqueología y antropología forense también son las áreas de especialización más preferentes. Es importante mencionar que la encuesta fue respondida por un mayor número de profesores de la Universidad de Chile, lo que a su vez se ve reflejado en una diversidad de intereses mayor que la Universidad de Concepción, desempeñándose en áreas de genética, paleoantropología, primatología, crecimiento y desarrollo, salud y nutrición.

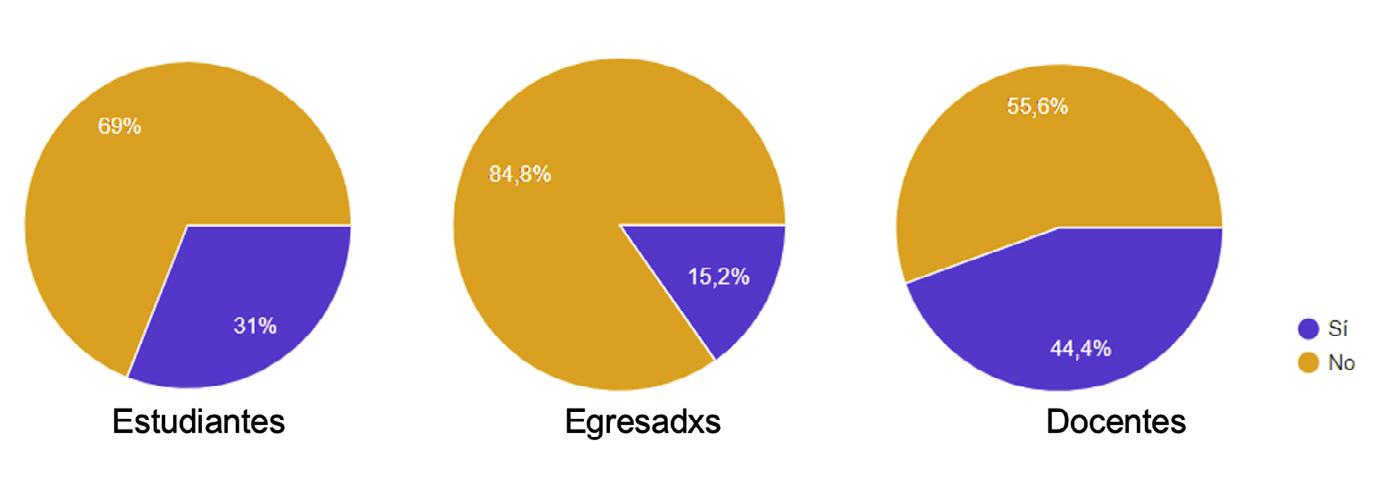

¿Consideras que la malla curricular de tu universidad es/fue la adecuada para tu formación profesional?

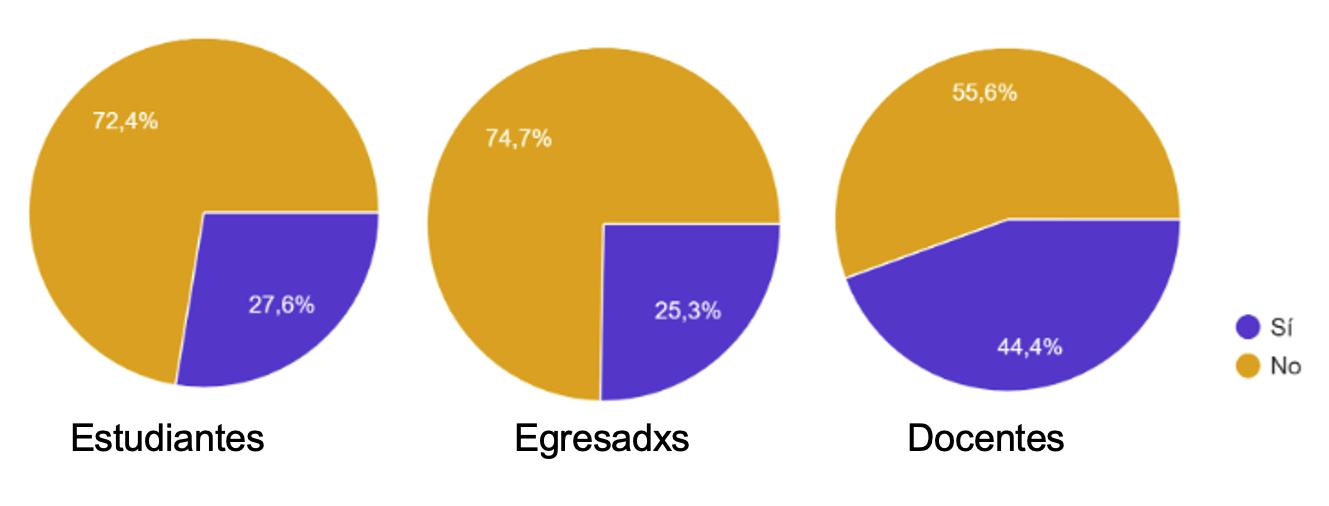

Como se puede apreciar en los siguientes gráficos divididos por grupo de interés, tanto estudiantes como egresades expresaron que la malla curricular que tienen o tuvieron es inadecuada, mientras que en la encuesta docente esta percepción difiere ya que aproximadamente la mitad considera que la malla sí es adecuada.

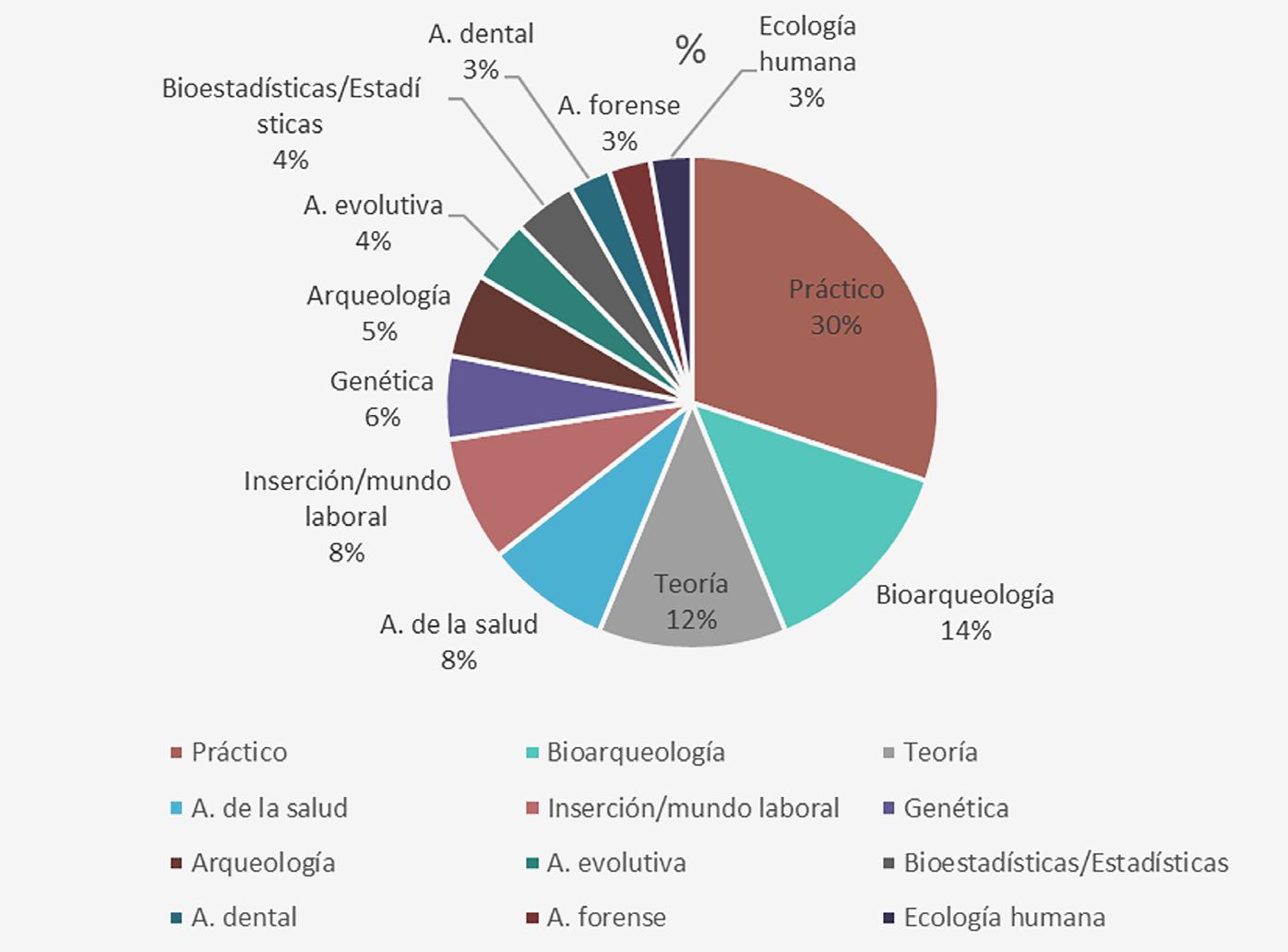

¿Qué enfoques teóricos/metodológicos crees que faltaron en tu formación?

Los resultados de esta pregunta realizada a egresades permiten ver que la mayoría considera que les faltó “práctica” con un 30%, lo que en palabras de les encuestades contempla tanto trabajo en laboratorio como en terreno, orientado a la realidad laboral de la disciplina. De esta forma, vemos cómo las falencias que más destacan entre quienes ya egresaron de la carrera las siguen experimentando quienes son estudiantes actualmente. Por otra parte, otros enfoques que faltaron en la formación a juicio de les encuestades son Bioarqueología (14%), más ramos de Teoría (12%), entre otros aspectos o temáticas.

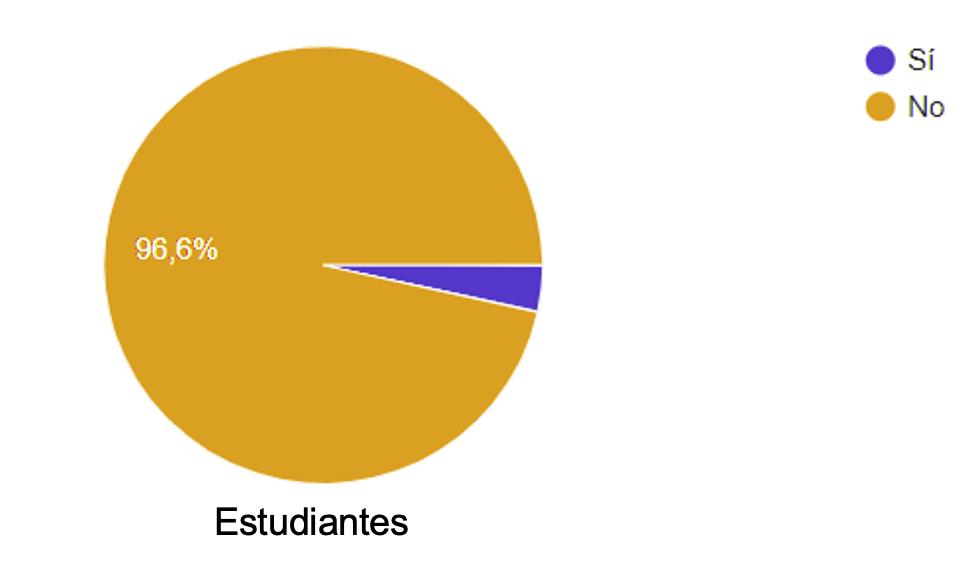

Resalta como una problemática que casi la totalidad de les estudiantes encuestades no está conforme con la cantidad de horas dedicada a las clases prácticas propuesta en la malla curricular, existiendo una deficiencia en este aspecto.

Si estas carencias se agrupan por casa de estudio se pueden apreciar diferencias en las opiniones. Por una parte, las personas que estudiaron en la Universidad de Chile tienen la sensación de que faltaron enfoques desde el área de la Bioarqueología. En el caso de quienes estudiaron en la Universidad de Concepción hay una sensación de carencia respecto a la orientación para la inserción laboral.

¿Has pensado estudiar o estudias otra mención o carrera? Si es así, ¿cuál?

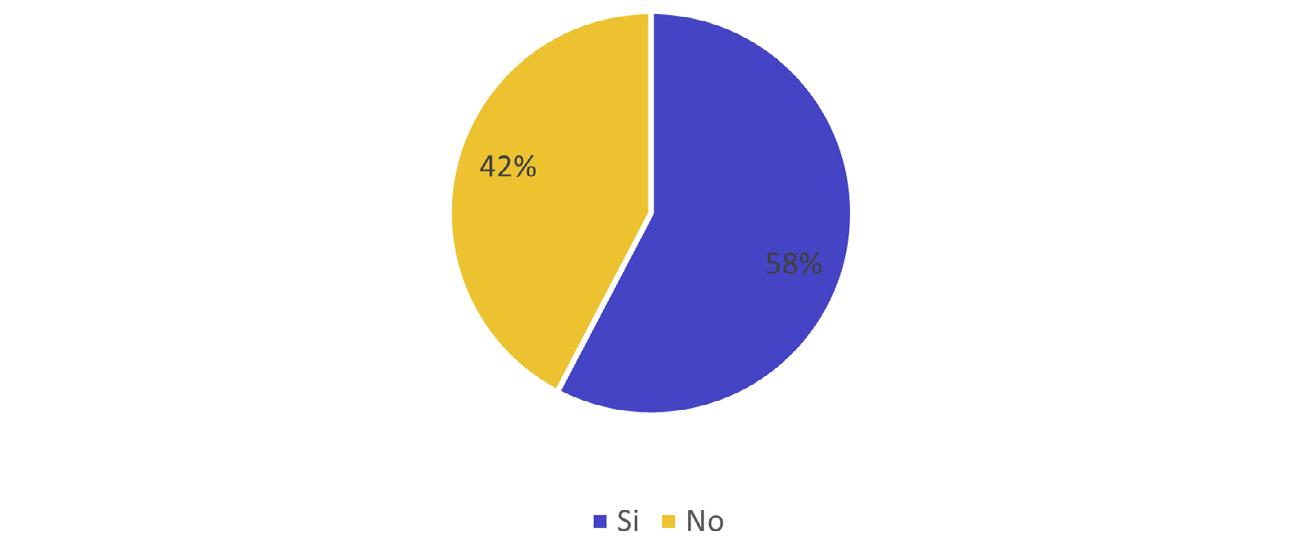

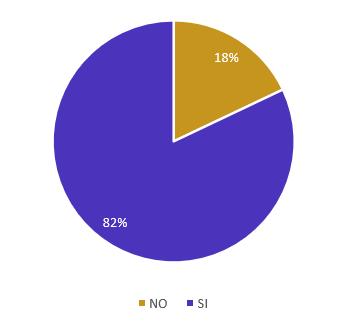

Esta pregunta nos muestra que la mayoría de los encuestados ha pensado en estudiar otra mención de Antropología, otra carrera, o lo está haciendo en este momento.

Entre quienes respondieron positivamente se puede ver una preferencia por parte de los egresados de ambas universidades por la Arqueología.

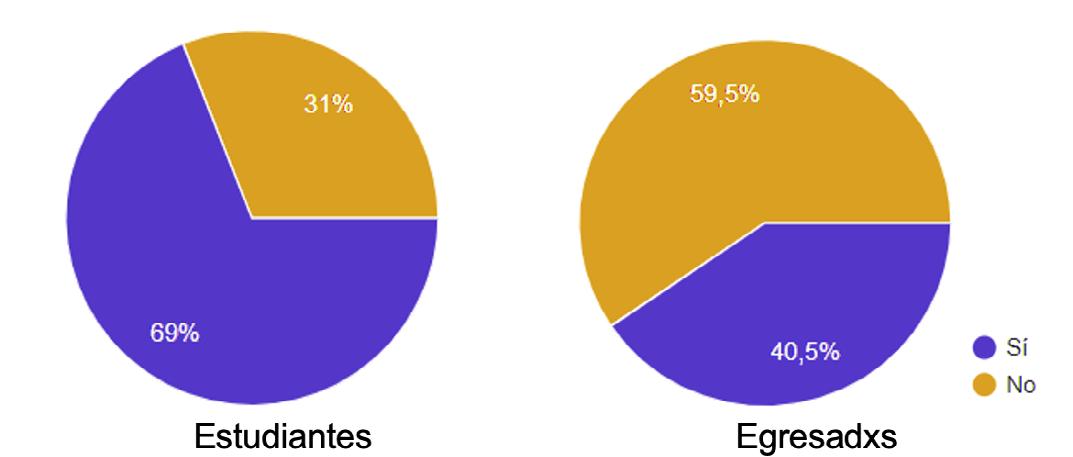

A partir de esta pregunta se puede observar que la mayoría de las personas encuestadas está realizando o piensa tomar algún estudio de postgrado.

Al respecto, cabe destacar que actualmente no existen postgrados de antropología física/biológica en el país, lo que también forma parte de las preocupaciones de las personas encuestadas.

Si se separan los datos según universidad se ve que las preferencias se distribuyen de forma más o menos equitativa, aunque se puede observar que hay opciones que solo son de interés de quienes estudian o estudiaron en la Universidad de Chile, por ejemplo, Conservación, Evolución Humana o Genética, mientras que intereses exclusivos de quienes estudian o estudiaron en la Universidad de Concepción son Bioarqueología, Criminalística o Museología.

Entre les egresades que respondieron la encuesta, dentro las motivaciones que les llevaron a realizar estudios de postgrado predomina el interés por especializarse, en segundo lugar están intereses laborales y en tercer lugar por gusto.

Quienes están interesades en realizar estudios de postgrado, indican una amplia variedad de temáticas de interés como se puede observar a continuación:

Finalmente, si se consideran los comentarios generales respecto a la formación académica, las personas encuestadas tienen opiniones disímiles. Por ejemplo, los docentes encuestados de la Universidad de Chile coinciden en que la malla curricular de esta institución es adecuada, planteando que la malla “equilibra la profesionalización con la búsqueda de una orientación aadémica”, pero a la vez consideran que los contenidos se pueden reforzar y complementar con postgrados o que se pueden seguir mejorando con la innovación curricular. Por otro lado, de acuerdo a un docente de la

¿Has realizado estudios de postgrado o piensas hacerlo? Si es así, ¿cuál?

Universidad de Concepción, la malla de la carrera es anticuada, con un enfoque puesto principalmente en Antropología Forense. En cuanto les egresades, para ambas casas de estudio se indica que las mallas deberían estar más organizadas, que se necesita un mayor compromiso docente para vincular el contexto académico con el laboral, y opiniones más radicales señalan incluso la eliminación de la mención de antropología física de la carrera y su reformulación como un postgrado.

Cuerpo docente

Dentro del desarrollo más bien reciente de la antropología física como carrera universitaria, la docencia ha jugado un papel fundamental en la formación, tanto de las primeras generaciones de antropologues físicos como de los actuales y futuros estudiantes de la disciplina. Esta segunda sección se enfoca en las necesidades académicas, tanto teóricas como metodológicas de les estudiantes, e incluye las siguientes temáticas abordadas en la encuesta:

¿Crees que el cuerpo docente de la carrera es el adecuado para la formación profesional de les estudiantes?

Tanto estudiantes como egresades indican de manera rotunda que no están satisfechos con el cuerpo docente de la carrera. Por su parte, la mayoría de los profesores concuerdan con que el cuerpo docente de la carrera no es el adecuado para la formación de estudiantes, pero de forma menos categórica ya que los resultados se expresan de manera más dividida.

¿Consideras que la formulación de tu proyecto de tesis se verá/estuvo limitado por la disponibilidad de docentes y sus especialidades?

Respecto a esta pregunta, se puede apreciar que la gran mayoría de los estudiantes y egresades encuestados responden de manera afirmativa. Tanto estudiantes (82,8%) como egresades (78,5%) señalan que sus tesis se verán o se vieron limitadas por la disponibilidad de profesores y sus especialidades. Por otra parte, el 78% de los docentes encuestados plantea que la disponibilidad de profesores y sus especialidades no responde a las necesidades de los estudiantes.

¿Consideras necesario que los docentes de la mención tengan una formación en antropología física/biológica? ¿Por qué?

Esta pregunta fue planteada de forma abierta a los tres grupos encuestados. En primer lugar, entre les estudiantes una gran parte (62%) considera que sí es necesario que los docentes sean antropólogues físicos de formación, mientras que quienes respondieron que no (31%) también plantean que igualmente deben conocer el rubro antropológico y que la incorporación de otras disciplinas enriquece la formación académica. En segundo lugar, entre les egresades el 81% respondió que sí ya que es fundamental el enfoque antropológico en la formación profesional, y que los docentes conozcan la realidad de la disciplina y se muevan desde esta hacia otras disciplinas, mientras que el 8% respondió que no es necesario pero que es importante la formación basada en la multidisciplinariedad ya que la entrada de otros profesionales enriquece la visión de las temáticas. En tercer lugar, entre los docentes encuestados el 55% respondió que sí es necesario

que les profesores tengan formación en antropología y el 11% respondió que no necesariamente, mientras que el resto plantea que es necesario dependiendo del ramo impartido.

Finalmente, como equipo de Bioantropológicamente Hablando queremos agradecer a todes les estudiantes, egresades y docentes que se motivaron a responder la encuesta. Todas las respuestas y comentarios nos permiten dar un vistazo general a los aspectos relacionados con la formación académica y la docencia en las universidades donde se imparte la carrera en nuestro país. En el próximo número de la revista daremos a conocer los resultados de la segunda parte de esta encuesta que aborda la temática de inserción laboral, que resulta de máxima importancia tanto para quienes han egresado de la carrera, como para les actuales estudiantes que en el futuro se espera puedan integrarse al mundo laboral.

Entendiendo por qué la gente tiene menos bebés que antes desde la antropología biológica.

Pablo Varas Enríquez1, Nicolás Montalva2.

1. Departamento de Ecología, Comportamiento y Cultura Humana, Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, Leipzig, Alemania.

2. Centro de Investigación en Sociedad y Salud, Universidad Mayor, Santiago, Chile.

La transición demográfica es uno de los procesos globales más trascendentales en la especie humana del último tiempo, junto con el cambio climático, la transición nutricional y la transición epidemiológica. La transición demográfica se caracteriza por una disminución inicial de las tasas de mortalidad en una población, aumentando la longevidad de las personas, seguido de una disminución de las tasas de fertilidad, disminuyendo el número de nacimientos (Coale, 1948). El desfase entre ambas disminuciones genera un crecimiento poblacional explosivo, terminando en grandes poblaciones con personas que viven mucho y se reproducen poco. Hoy en día, gran parte del mundo se encuentra en este escenario, donde las poblaciones suelen tener una mayor cantidad de personas en edades cercanas a la tercera edad y una menor cantidad de niños y jóvenes. Chile no es la excepción, y su transición demográfica ocurrió principalmente en la segunda mitad del siglo XX, la mitad de tiempo que tomó en otros países más ricos, tales como Inglaterra o Francia.

La principal pregunta tras la transición demográfica es el por qué disminuye la tasa de fertilidad, o en palabras más simples, ¿por qué la gente tiene menos bebés? Hay varias hipótesis y teorías desarrolladas en demografía, sociología o economía, relacionadas al uso de métodos anticonceptivos modernos, la inserción de la mujer en el mundo laboral formal, y la expansión

del acceso a la educación en la población. La antropología biológica también ha buscado responder a esta pregunta desde una perspectiva evolutiva. Según la teoría de la evolución, se espera que si un organismo se encuentra en un ambiente con más acceso a recursos (en el caso humano: remuneración, educación, etc), debiese tener una mayor descendencia ya que podría solventar los costos de su supervivencia, como también la de un mayor número de hijos e hijas. Sin embargo, en la transición demográfica, a medida que aumenta la disponibilidad de recursos, el número de bebés que tiene una mujer disminuye, dejando a la antropología biológica con una paradoja evolutiva (Borgerhoff Mulder, 1998). Para resolver esta paradoja se ha utilizado el marco de la teoría de evolución de rasgos de historia de vida, especialmente los compromisos de historia de vida. Estos compromisos hablan de cómo una mujer utiliza sus recursos limitados ya sea en sí misma, para su supervivencia y desarrollo, o en su descendencia, tanto para tener más bebés o bebés más sanos (Stearns, 1977).

Los estudios que relacionan estos compromisos de historia de vida con la transición demográfica, se enfocan en las condiciones previas o posteriores de la disminución de la fertilidad, dejando de lado el momento crucial de la transición donde la gente comienza a tener menos bebés. Además, la mayoría de los estudios se enfocan solamente en el número de bebés, sin tomar en cuenta otros aspectos como los tiempos y el ritmo en que las mujeres se reproducen.

En la investigación titulada “Dinámicas de fertilidad y tácticas de historia de vida varían por posición socioeconómica en una cohorte en transición de mujeres chilenas post-reproductivas” se buscó comprender cómo es que la posición socioeconómica de mujeres chilenas en los inicios de la disminución de la fertilidad se relacionaba con el número de bebés, la edad de la madre al momento del nacimiento del primer bebé y del último, el intervalo entre nacimientos y la densidad de nacimientos (Varas Enríquez et al., 2022). Para esto se analizaron 6.802 mujeres nacidas entre 1961 y 1970 a partir de datos de la CASEN, 2013. Los resultados mostraron que el aumento de la posición socioeconómica estaría relacionado con que las mujeres tuvieran sus bebés en intervalos más cortos y un mayor número de nacimientos por año reproductivo, comenzando a tener bebés a una edad

mayor y terminando antes, lo cual lleva a una menor cantidad de bebés (Fig. 1). De esta manera, las mujeres chilenas con una posición socioeconómica alta completan su reproducción en un periodo de tiempo corto durante la mitad de sus vidas reproductivas, mientras que las mujeres de posición socioeconómica baja tienen bebés a lo largo de toda su vida reproductiva.

En conclusión, estos patrones parecen indicar que los diferentes grupos socioeconómicos tienen diferentes maneras de disminuir su fertilidad durante la transición demográfica debido a que priman diferentes compromisos de historia de vida en distintos contextos. Algo así como que todos los caminos llevan a Roma.

Estos resultados coinciden con los reportados por otras disciplinas, por lo que la interpretación empleando la teoría evolutiva permite a la antropología biológica dialogar con otras áreas de las ciencias sociales. Las diferencias socioeconómicas en el comportamiento reproductivo de las mujeres se pueden explicar a partir de diferentes compromisos de historias de vida, ya sea en tener más bebés o invertir más en cada uno, en reproducirse ahora o más tarde, o en invertir en uno mismo en vez de tener otro bebé (Hill y Kaplan, 1999; Lawson y Borgerhoff Mulder, 2016). Todos estos compromisos de historia de vida, ocurriendo al mismo tiempo, son claros mecanismos que permiten entender por qué hay tal diversidad de maneras de tener la misma descendencia. Entender la gran diversidad de comportamientos humanos es un objetivo central de la antropología biológica. Además, el uso de una perspectiva evolutiva permite evitar ciertas aproximaciones paternalistas y desarrollistas al no asumir un comportamiento óptimo para toda eventualidad sino que diferentes comportamientos óptimos (en términos de fitness) para diferentes contextos específicos (Gibson y Lawson, 2015). De esta manera, no es que haya un comportamiento correcto o superior sino una diversidad de formas de optimizar la supervivencia y reproducción de las personas, que es la moneda de cambio en la evolución. La antropología biológica puede investigar el por qué la gente decide tener bebés o no desde un interés académico, a partir de mecanismos como los compromisos de historia de vida, como también aportar en la discusión pública que hay al respecto, con una aproximación enfocada en la diversidad tanto de comportamientos como de contextos.

Fig. 1. Descripción de los promedios por decil socioeconómico de las edades al primer y último bebé, como también el intervalo entre nacimientos (La Tercera).

Bibliografía

Borgerhoff Mulder, M. (1998). The demographic transition: are we any closer to an evolutionary explanation?. Trends in ecology & evolution, 13(7), 266270.

Coale, A. J. (1984). The demographic transition. The Pakistan Development Review, 531-552.

Gibson, M. A., y Lawson, D. W. (2015). Applying evolutionary anthropology. Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews, 24(1), 3-14.

Hill, K., y Kaplan, H. (1999). Life history traits in humans: Theory and empirical studies. Annual review of anthropology, 397-430.

Lawson, D. W., y Borgerhoff Mulder, M. (2016). The offspring quantity–quality trade-off and human fertility variation. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 371(1692), 20150145.

Pérez, C. (9 de Junio 2022). ¿A qué edad tienen su primer y su último hijo las chilenas? La Tercera. https://www.latercera.com/que-pasa/ noticia/a-que-edad-tienen-su-primer-y-su-ultimo-hijo-las-chilenas/ RBQOJTKIVFGNZMK3KLRSU5EQIE/

Stearns, S. C. (1977). The evolution of life history traits: a critique of the theory and a review of the data. Annual Review of Ecology and Systematics, 145-171.

Varas Enríquez, P. J., McKerracher, L., y Montalva Rivera, N. (2022). Fertility Dynamics and Life History Tactics Vary by Socioeconomic Position in a Transitioning Cohort of Postreproductive Chilean Women. Human Nature, 1-32.

VII Reunión Anual Sociedad Chilena de Antropología Biológica 2 y 3 de diciembre de 2022 San Felipe

La Sociedad Chilena de Antropología Biológica tiene el agrado de invitarles a participar en la séptima reunión anual, a realizarse en la Facultad de Medicina Universidad de Valparaíso, durante los días 2 y 3 de diciembre del año en curso. Esta reunión tiene por objeto crear un espacio de discusión y reflexión en torno a la disciplina, siendo además la oportunidad de conocer las diversas áreas teóricas y metodológicas desarrolladas en nuestro país.

En esta oportunidad, la VII Reunión Anual será de modalidad híbrida, por lo que aquellas personas que paguen la inscripción podrán participar tanto de manera presencial como on-line en los simposios y comunicaciones libres.

Se extiende esta invitación a estudiantes, académicos y profesionales de la disciplina y áreas afines.

Para más información visita: http://www.sochiab.cl

ANUNCIOS

OSTeam es una empresa chilena creada el año 2015, delicada a prestar asesoría científico-técnica para iniciativas de investigación y de estudios enfocados en la excavación y análisis de restos humanos arqueológicos en el ámbito académico y privado. Nuestras áreas de experticia incluyen la arqueología mortuoria, trabajos de terreno, de laboratorio, de informes, y de puesta en valor patrimonial bioantropológico. La oferta de OSTeam comprende asesorías, productos y servicios. Tenemos precios especiales para estudiantes, para antropólogas/os físicas/os que se están iniciando en este tipo de labores y para proyectos de investigación. Para consultar respecto a en qué podemos colaborar con tu trabajo escribe a osteam.spa@gmail.com

Llamado a colaboradores: ¡Te estamos buscando! Si tienes: Ensayos Trabajos originales Columnas de opinión Anuncios

O cualquier otro trabajo relacionado con la antropología biológica, Bioantropológicamente Hablando está recibiendo trabajos para futuros números. Si tienes algo que decir, ¡te estamos esperando!

2 da Edición Noviembre 2022