Revista

Bioantropológicamente Hablando

Tercera Edición

Bioantropología del Presente.

Parte II: Campo Laboral

Bioantropología del Presente.

Parte II: Campo Laboral

Comité Editorial

Equipo Bioantropológicamente Hablando

Camila Fournier

Mauricio Berríos

Sebastián Aguayo

Javiera Ruminot

Javiera Araya

Margarita Reyes

Nicolás Olivares

Diseño

Consuelo Miranda

Créditos portada

Franco Castellani

Tercera Edición Aniversario Agosto 2023

Como equipo editorial de Bioantropológicamente Hablando es motivo de profunda satisfacción hacer llegar a ustedes el tercer número de nuestra revista no sólo porque, entre otras cosas, daremos a conocer información que sabemos puede ser valiosa para quienes estén interesades en el quehacer antropofísico a nivel nacional, sino también, porque este lanzamiento se enmarca dentro del primer aniversario de nuestra revista, cuyo primer número fue publicado en abril del año pasado.

En esta nueva edición podrán encontrar la columna de opinión de Maria Jose Rubio, ex integrante de Bioantropológicamente Hablando, quién nos contará vívidamente su experiencia como antropóloga física ya inserta en el campo laboral, principalmente dentro del rubro de impacto ambiental. Además, presentamos la segunda parte y final de los resultados generados a partir de la encuesta sobre la situación actual de la antropología física en Chile. Mientras que la primera parte estuvo orientada hacia temáticas como la formación académica e intereses tanto de estudiantes, egresades y docentes, esta segunda parte está exclusivamente dedicada al tema de la inserción laboral.

Por otro lado, también tenemos al agrado de publicar la reseña escrita por David Carvallo sobre su artículo titulado Estimación de sexo biológico en base al fémur proximal en una muestra de población chilena moderna, esfuerzo que apunta a mostrar cuáles son algunas de las herramientas, en este caso la osteometría, utilizadas por antropólogos y antropólogas físicas al momento de buscar contribuir a la resolución de problemáticas de índole médicolegal, las cuales lamentablemente cada vez van más en alza.

Finalmente, Nicolás Olivares nos presenta una síntesis de lo que fue la séptima reunión anual de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica (SOCHIAB), llevada a cabo los días 2

y 3 de diciembre del 2022, en la cual nos da cuenta de la amplia variabilidad de temáticas abordadas tanto por estudiantes, académicos e investigadores, así como también de las nuevas tendencias surgidas a partir de la contingencia nacional.

Para cerrar esta línea editorial, queremos decir que estamos felices de cumplir un año y mantenemos nuestro interés en que esta revista siga creciendo para poder ser un aporte a la disciplina, generar una red entre antropologues y otros saberes, y acercar la bioantropología al público general. Como siempre, les recordamos que pueden enviarnos sus reseñas, trabajos, comentarios y/o sugerencias, y queremos señalar que la permanencia de esta revista depende en gran medida del apoyo que nos han demostrado a lo largo de este año. Por último queremos agradecer a quienes nos han extendido su apoyo en este primer año como revista, a la SOCHIAB por creer en este proyecto desde su génesis, a las personas que integraron este equipo y que por diversos motivos tuvieron que dar un paso al costado, a les profesionales que han colaborado desinteresadamente y por supuesto a todes quienes nos leen.

Sin más que agregar y esperando que este nuevo número sea de interés nos despedimos cordialmente.

Equipo Bioantropológicamente Hablando

Estando en la universidad, estudiando antropología física, se me presentó la ilusión de tener múltiples campos de trabajo para mi futuro luego de titularme. Incluso en la descripción del campo ocupacional de mi universidad para la carrera de Antropología se abre un abanico de posibilidades: policías, Servicio Médico Legal, centros de investigación forense, museos, investigación, etc.

Terminé la carrera, pasó algún tiempo y ahora, como muches de mis colegas antropólogues físiques, me encuentro trabajando en impacto ambiental.

Impacto es un terreno fértil para les colegas de arqueología. Cómo olvidar esa nota de Las Últimas Noticias donde se anunciaban los altos sueldos y la gran amplitud de oportunidades laborales. Sin embargo, a pesar de mis colegas antropólogues físiques, esta colorida realidad no se condice con los claroscuros de la nuestra. Desde mi propia experiencia, y desde las conversaciones con muches colegas, he podido identificar una serie de problemáticas que atraviesan a nuestres colegas a lo largo del país. Para ilustrar la situación de mejor manera, juguemos a imaginar que eres un joven recién titulade de antropología física, con una mochila llena de sueños (y un crédito que pagar), buscando trabajo por primera vez.

Si no tienes algún conocide que te ayude a encontrar trabajo más rápido y de forma más directa, probablemente estás desesperade buscando ofertas de trabajo en LinkedIn, agregando a la mayor cantidad de gente posible a ver si sale algo. Mandas correos a medio Chile con tu reducido pero honesto curriculum vitae. Quizás

En busca del arca perdida: La odisea de ser antropólogue físique en el mundo laboral

hasta En busca del arca perdida: La odisea de ser antropólogx físicx en el mundo laboral.

Lograste un cupo en el ocupado y legendario grupo de Whatsapp de pegas de arqueología. Y ahí te sientas a esperar. Y a esperar, y a esperar, y a esperar. Esporádicamente salen algunos datitos de trabajos cortos, pero muy lejos de tu hogar. Ingenuamente esperas a que salga uno cerca. Esperas en vano.

De pronto, ¡por fin!, te contactan. Aceptas el trabajo, quizás te cambias de ciudad, estás contente. ¡Lo lograste!

Llega tu primer día en la nueva pega y con overol y zapatos de seguridad impecables, te adentras a este nuevo mundo. Un mundo más limo arenoso del que conocías. ¿Tu cargo? Asistente de unidad o algo así, probablemente. ¿Tus responsabilidades? Harnear. Harnear, harnear, y harnear. Sí, aprendes mucho de arqueología, conoces a gente simpática y dispuesta a ayudar, colegas arqueólogues con mucha más experiencia que tú pero que no tienen problemas en ayudarte en estos primeros pasos, confesando que elles también estaban un poco perdides cuando recién empezaron, pero en terreno se aprende mucho. Harneas, harneas y harneas. Aprendes muy rápido, mejoras la técnica para levantar los baldes, eres le genie del harnero. A veces te toca rellenar fichas, sacar fotos, con mucha suerte despejar un rasgo… Pero después de un rato empiezas a pensar, ¿es esto todo? De todas formas, te mantienes optimista. Es tu primera pega y tienes el mundo por delante.

Llega el fin de mes y ansiosamente recibes tu primer sueldo. Esperen un momento... ¿por qué gano tanto menos que mis colegas arqueólogues? También eres profesional, haces prácticamente el mismo trabajo, cumpliendo los mismos horarios…

Empiezas a buscar otros trabajos pero te encuentras con paredes por todas partes. “Sólo para arqueos”, “no pueden ser AF”... te rechazan por todos lados. Entiendes que tienes una formación distinta a tus colegas arqueólogues, pero entiendes también que es una formación complementaria, y que tienes la experiencia y los recursos para desempeñarte en otros terrenos. ¿Por qué, entonces, te excluyen de todos lados?

Pasa el tiempo y por fin vas encontrando otras oportunidades. Vas aprendiendo. Encuentras terrenos entretenidos, conoces gente genial (y otra no tanto, pero la vida es así). De vez en cuando conoces a otres antropólogues físiques, algunos de ellos te cuentan que quieren estudiar arqueología o que ya están estudiando porque “ahí está la pega”. Te lo cuestionas. ¿Deberías hacerlo? El harnero no es tu vocación, por muy bien que lo hagas. Quieres desarrollarte profesionalmente, ser un aporte en el campo y seguir creciendo y aprendiendo. Pero ya eres profesional, estudiaste muchos años, y te gustaría que se te valorara por eso.

Dejemos a nuestre joven antropólogue físique imaginarie a un lado. Quizás la historia se parezca mucho a la de otres colegas. Es una historia que se repite más de lo que nos gustaría, y es un dilema del cual llevamos años intentando escapar. Me gustaría plantearles la solución en esta columna, pero no es algo que pueda venir de una sola persona, sino más bien del colectivo. La creación del colegio de antropólogues físiques es sólo un paso, pero lo esencial es la organización, unión y solidaridad entre colegas, generar vínculo interdisciplinarios con nuestres compañeres de trabajo y luchar para ganar más terreno y ser valorades en el área. Es un camino difícil, pero les colegas lo valen; la disciplina lo vale, porque son nuestras diversidades las que nos complementan y enriquecen el ejercicio de la arqueología y la antropología en Chile.

María José Rubio Ulloa Antropóloga Física

María José Rubio Ulloa Antropóloga Física

Créditos: Nicolás Olivares

En la edición anterior de Bioantropológicamente Hablando comenzamos esta revisión de la realidad de la antropología biológica en Chile, abordando los aspectos relacionados con la formación académica y el cuerpo docente en las dos universidades donde se imparte la carrera de Antropología Física en nuestro país, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile. En esta segunda parte de los resultados de la encuesta dirigida a estudiantes, egresades y docentes, nos enfocaremos en la compleja temática de la inserción laboral de aquellas personas egresadas.

En Chile la inserción de las personas egresadas de la carrera de Antropología Física es un tema variado, complejo y relevante. Desde la docencia, la investigación y el desarrollo independiente, hasta instituciones públicas, empresas privadas e impacto ambiental, estos diversos ámbitos y otros son los lugares donde se desempeñan la mayoría de les antropologues físiques. Sin embargo, durante los últimos años ha surgido preocupación por el futuro laboral de las actuales y futuras generaciones de egresades de esta disciplina. Es por esto que quisimos realizar las siguientes preguntas a les encuestades:

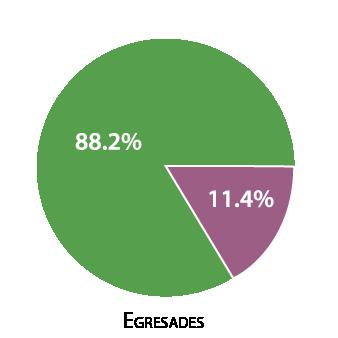

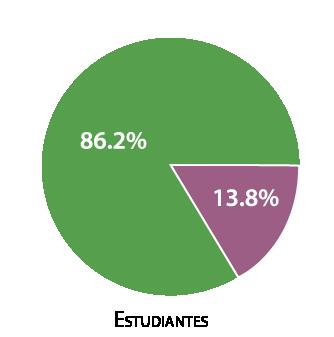

¿Sientes que la carrera prepara a les estudiantes o preparó a les egresades de forma adecuada para el mundo laboral?

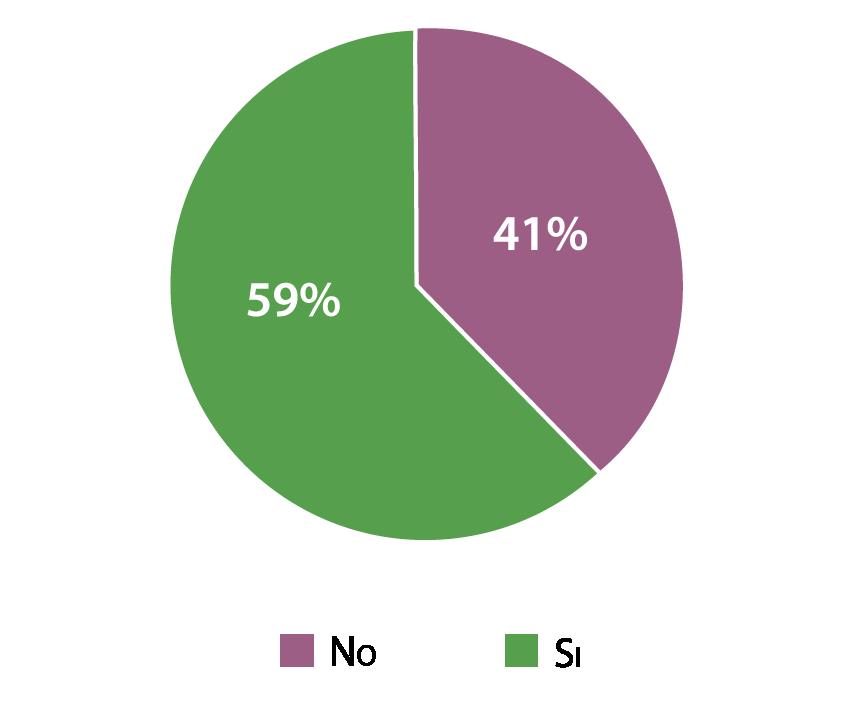

Las respuestas entregadas muestran una visión dispar entre los grupos encuestados como se puede observar en los siguientes gráficos. Por un lado, tanto estudiantes como egresades creen de forma rotunda que la carrera no los prepara o no los preparó de forma adecuada para insertarse en el mundo laboral, mientras que en la opinión mayoritaria de les docentes a les estudiantes sí se les prepara de manera adecuada para poder ingresar en el campo laboral.

Encuesta sobre la situación de la antropología biológica en Chile.

Específicamente para el grupo de estudiantes se hicieron las siguientes preguntas:

¿Cuáles son tus expectativas laborales en base a lo que sabes de la disciplina?

Cabe señalar que esta pregunta tenía respuestas abiertas, por lo que si se valoran las respuestas entre positivas y negativas se tiene que un 54% tiene expectativas positivas.

De estas respuestas cabe señalar algunas de ellas. Dentro de las catalogadas como positivas se pueden destacar las siguientes respuestas:

“Me gustaría trabajar en el sector académico y en investigación, poder publicar libros que sean un aporte a nivel nacional como también generar -en la medida de lo posible- una asociación o algún organismo chileno, ya sea de paleopatología o de paleoncología.”

“Sería poder trabajar en el SML, otra institución como PDI o no gubernamental en ayuda a las personas.”

Por su parte, de las respuestas catalogadas como negativas se pueden destacar las siguientes:

“La mayoría de los ramos son de antropología forense y no hay campo laboral para eso así que pocas expectativas.”

“Bajas expectativas de estudiar algo relacionado a lo que se me ha enseñado, el área forense es el máximo ejemplo de algo en que la universidad da harto enfoque a pesar de tener casi nulas vacantes laborales. Por otro lado, la carrera nunca ha sabido explicar bien al alumnado en qué áreas se habrán de desempeñar laboralmente.”

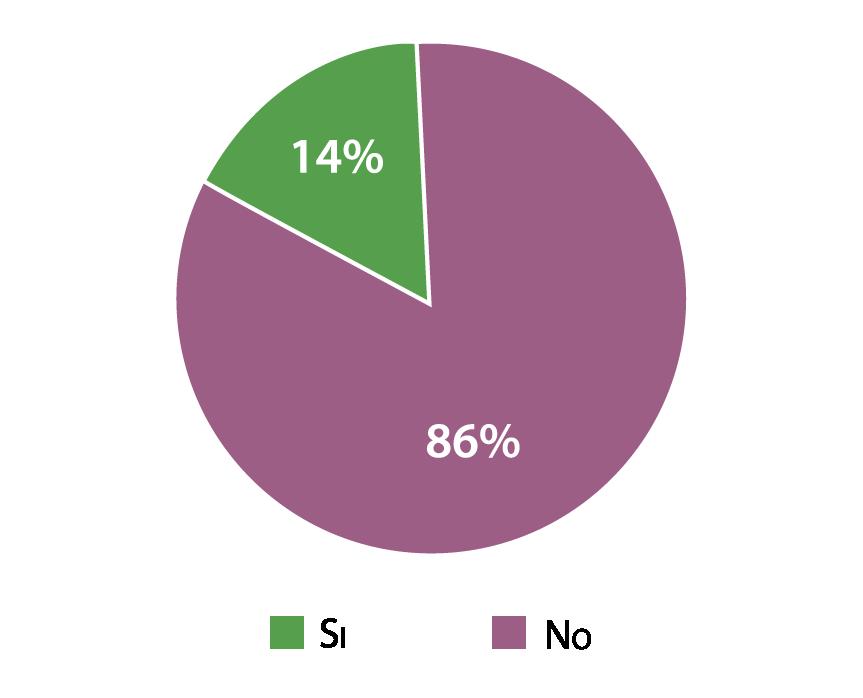

Siendo estudiante ¿has tenido la oportunidad de trabajar en el área de antropología física? ¿En qué te desempeñaste?

Un 86% menciona que no ha tenido la oportunidad de trabajar en el área. De los que respondieron que sí lo han hecho, estos mencionan que lo realizaron en un museo, práctica profesional o como ayudante en una excavación.

De los comentarios generales de les estudiantes sobre la encuesta se pueden destacar los siguientes:

“Ojalá sirva hacer un catastro así, y que por favor en la universidad de Concepción nos dejen con la pura licenciatura porque no están a la altura tanto como universidad como docentes para sacar esta carrera con un título sin que parezca circo.”

“Que la universidad difunda y dé a conocer qué hace un antropólogo físico para aumentar el campo laboral.”

“Que exista mayor cantidad de práctica profesional para los alumnos de antropología física.”

Por otra parte, para el grupo de egresades se plantearon las siguientes preguntas:

Durante tu último año con clases lectivas ¿cuáles eran tus expectativas laborales en base a lo que sabías de la disciplina?

Al igual que en el caso de les estudiantes, las respuestas al ser abiertas fueron valorizadas entre positivas y negativas. Como se puede apreciar en el gráfico un 56% tenía expectativas negativas.

Algunas de las respuestas destacadas valoradas como positivas fueron las siguientes:

“En cuarto año, realicé mi pre práctica en análisis de datos cuantitativos, ahí encontré un nicho. También pensaba en trabajar en terrenos, pero no lo veía como algo seguro.”

“Esperaba poder postular al SML o instituciones afines, o a proyectos de impacto ambiental donde su interés en mí fuera mi conocimiento en aspectos bioantropológicos.”

Por otro lado, dentro de las respuestas valoradas como negativas destacan las siguientes:

“Pensaba seguir estudiando con una beca. Sin embargo, me preocupaba qué hacer después de eso porque pensaba que no habría muchas oportunidades para una carrera tan específica como la nuestra. Creo que es necesario discutir si no es mejor fusionarlo con arqueología y que A. física sea una especialidad dentro de la arqueología, como puede ser la lítica o la cerámica, y dejar de dar una batalla para que ellos nos valoren (quizás no sea necesario darla). Esto mejoraría las posibilidades laborales de los egresados.”

“La carrera en la universidad de Concepción está bastante cerrada a dos campos: Bioarqueología y antropología forense (la cual tiene un campo laboral más que pequeño).”

En estos momentos, ¿cuáles son tus expectativas laborales en base a tu experiencia?

Al igual que la pregunta anterior las respuestas fueron valoradas como positivas y negativas. En el gráfico se aprecia que un 66% tiene expectativas positivas.

Dentro de las respuestas valoradas como positivas se pueden destacar las siguientes:

“Por lo que he podido aprender desde que egrese mis expectativas laborales han aumentado, ya que si bien el campo en chile es limitado en nuestra área no es imposible el poder ejercer nuestra profesión en el área que nos gusta.”

“Bueno me ha costado encontrar trabajo porque todos los trabajos o son muy difíciles de postular o debes tener conocidos. Y no tengo expectativas nunca las tuve porque ser antropóloga siempre fue mi sueño.”

Por su parte dentro de las respuestas negativas destacan las siguientes:

“No hay expectativas laborales al enfrentarse al mundo laboral y uno termina trabajando en lo que sea si no se tiene suerte de tener alianzas en un proyecto específico/institución o saliéndose de la línea de la antropología física como tal.”

“Desde que salí de la carrera me he desempeñado más como antropóloga social que como antropóloga física, en áreas que son más cercanas a mis intereses. Por lo tanto, creo que mi carrera se va a distanciar cada vez más de la antropología física como tal.”

Durante tu práctica profesional, ¿observaste una viabilidad de ésta con futuros prospectos laborales dentro del área de la Antropología Física?

Un 58,2% no observó viabilidad laboral durante su práctica profesional.

Actualmente, ¿te desempeñas en el área de antropología física de manera remunerada? Si es así, ¿en qué?

Un 59% menciona que se encuentra desempeñándose en el área de la antropología física. Cabe señalar que dentro de estos se menciona con gran frecuencia el impacto ambiental o asistente de arqueología.

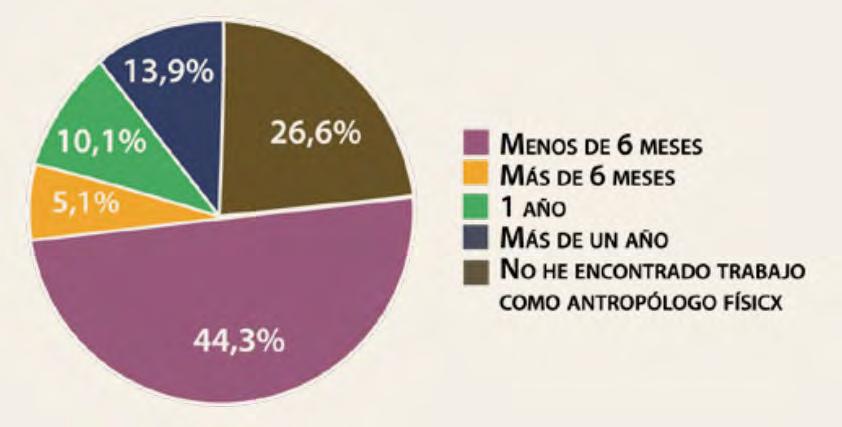

¿Cuánto tiempo pasó desde tu egreso/titulación hasta que conseguiste tu primer trabajo como antropólogue físique?

Un 44,3% se demoró menos de 6 meses en encontrar trabajo como antropologue físique. Es importante destacar que un 26,6% no ha encontrado trabajo hasta la fecha de realización de esta encuesta.

¿Cómo conseguiste tu primer trabajo en el área de la antropología física?

Un 46,7% ha encontrado trabajo a través de contactos, seguido por un 21,3% que lo encontró mediante la postulación con CV.

¿Estás trabajando con contrato indefinido o a honorarios?

Un 66,7% de los encuestados menciona que se encuentra trabajando a honorarios.

¿Trabajas en un organismo estatal o privado?

Un 73% de les egresades que contestaron la encuesta mencionan que trabajan en el sector privado.

¿Qué tan distinto es el trabajo que realizas en estos momentos, en el área de la antropología física, respecto de los antecedentes que se te presentaron durante la carrera en la universidad?

En este caso se valoraron las respuestas en mucho, poco o nada de diferencia entre el trabajo que se está realizando con respecto a los antecedentes presentados durante la formación. Así, un 66% respondió que existe mucha diferencia, un 22% poca y un 12% nada.

Algunas respuestas destacadas son:

“Hay varios aspectos distintos en la formación de la universidad y el ámbito laboral. La universidad tiene un enfoque más académico orientado a participar en FONDECYT y realizar publicaciones. Sin embargo, en el ámbito laboral se trabaja con un enfoque legal del patrimonio, realizando informes al CMN, y protegiendo el patrimonio en contexto de impacto ambiental. También es frecuente el contacto con comunidades indígenas al momento de realizar nuestras labores. Siendo relaciones muchas veces muy delicadas, para lo cual no tuvimos preparación en la universidad. Siendo un aspecto fundamental como antropólogos.”

“Muy distinto, porque se ajusta a una realidad lejana en el pregrado. Si bien como tesis exploré la problemática de la excavación de restos humanos en territorio mapuche no me había enfrentado directamente a la situación. Por otro lado, las competencias metodológicas las desarrollé ampliamente en mi práctica porque en las

asignaturas no fueron profundizadas, y debieron, además, ser actualizadas.”

“Es bastante similar a lo que eran los trabajos en el laboratorio o el Aula 7 de la UdeC, sin embargo, considero que tuve suerte y la realidad laboral del país está más vinculada al trabajo en estudios de impacto ambiental.”

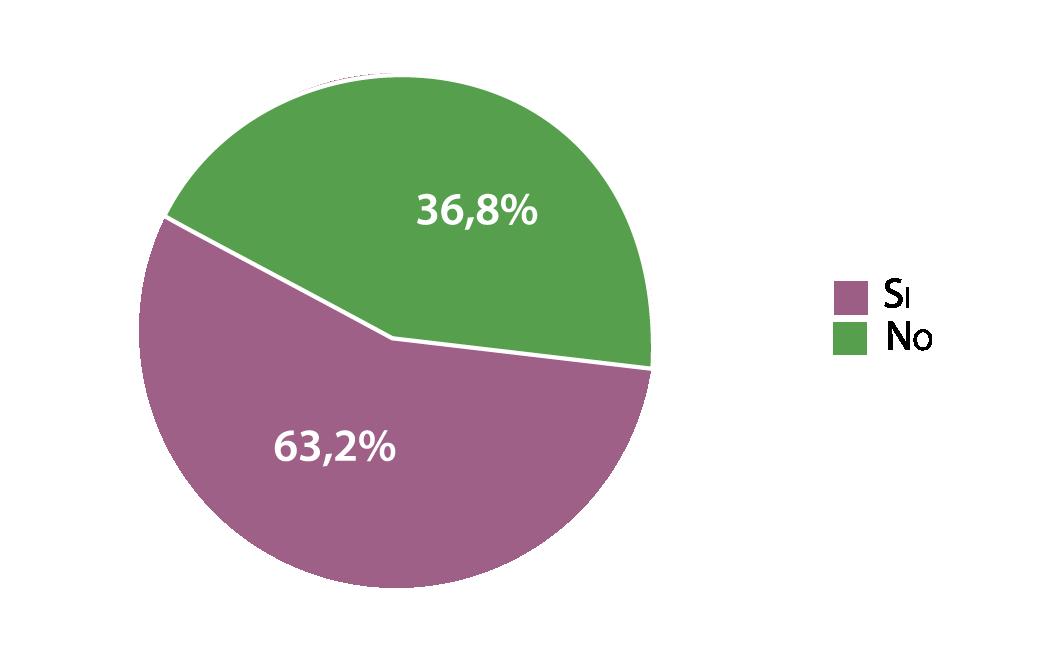

Si no te encuentras trabajando como AF en este momento, ¿has trabajado alguna vez en el área de antropología física?

Un 63,2% de los encuestados que contestaron esta pregunta han trabajado alguna vez en el área.

Si no te encuentras trabajando como AF, ¿a qué le atribuyes esta situación?

Algunas respuestas destacadas son:

“A muchas cosas: primero que todo, los intereses que tenía cuando salí de la carrera ameritaban un postgrado como mínimo, y no era factible que me desempeñara en esa área con solo mis conocimientos de pregrado. Además, la bioarqueología, que es el área que está más “rentable” de la antropología física, no me llamaba la atención como trayectoria profesional.”

“Poca variedad de ofertas laborales, un 95% son para impacto ambiental, el resto es para académicos con formación de postgrado.”

“Bueno es difícil cuándo vienes del sur hacer contactos en el área específica que te especializas y en mi caso fue muy difícil, pero si he tenido bastante experiencia en museos y patrimonio, aunque sea voluntariado por postulación propia. Como les mencioné yo siempre quise ser antropóloga, aunque, sí se han cerrado muchas puertas por no tener contactos.”

“En estos momentos me encuentro realizando mi tesis, pero al momento de postular a trabajos de terreno la formación en AF no resulta suficiente. Se exige formación en arqueología, incluso si en terreno realizamos el mismo trabajo con igual eficiencia y correctamente. Además, hay desigualdades enormes laboralmente entre AF y arqueología.”

“El campo laboral es casi inexistente para la AF, sólo se limita a la academia y a pocas instituciones públicas, como algunos museos y el SML.”

“Es difícil imaginarse un campo laboral concreto en Chile, sobre todo cuando quienes están enseñándote en la universidad no hacen escuela ni trabajo. Debe haber una conexión entre Arqueología y Antropología Física sobre todo ahora que es lo que más genera cupos laborales. Por ahora cualquier trabajo que se presente no pasa más allá de 6 meses, es poca la estabilidad que se consigue.”

De los comentarios generales de les egresades sobre la encuesta se pueden destacar los siguientes:

“Yo creo que la Antropología en Chile está pasando por una crisis, no hay que dejar que las universidades lucren con la carrera ni menos que titulen posibles cesantes endeudades. Los aranceles son altísimos, los pagos por enseñar bajos, hay mucho profesional preparade pero siguen insistiendo en tener otres docentes (que ni saben que es Antropología) impartiendo materias importantes (por ejemplo nosotres tuvimos criminalística y medicina legal, ramos aparte y en ningún momento se hizo la conexión o relación con la formación de grupos especializados de investigación en casos de violaciones a derechos humanos o como alternativa válida y potente a las policías chilenas que tienen el monopolio de la verdad y justicia en ese tema. Tampoco se nos conversó acerca de los equipos en otros países de Sudamérica ni la relevancia de su trabajo y la íntima conexión que ello tenía con la Antropología

Social. Las mallas deben ser revisadas y cambiadas con suma urgencia, así como

las instalaciones e infraestructura. Las personas que estudian Antropología deben respetar y validar a quien se investigue debe haber clases de ética antes del primer trabajo de campo que en ningún caso puede ser el primer año de carrera. Se deben ampliar y demostrar todas las diversas áreas donde la AF puede tener injerencia si no la carrera no tiene sentido y deberíamos unirnos para hacer otra cosa en contra del alto ingreso de estudiantes.”

“La carrera y su enfoque ha cambiado a lo largo de los años. Yo tuve una formación definida por la genética y el machismo. Sin proyección laboral clara. Pero tuve mayor complementación con arqueología, lo que me abrió las puertas a ese espacio laboral. Actualmente Chile no tiene una demanda suficiente como para sustentar dos licenciaturas en AF. Esta debería ser un magister.”

“Soy de los que piensan que la gracia de la antropología física está en la diversidad, y que los espacios los tenemos que hacer nosotros mismos (nadie los hará por nosotros). No comparto la opinión de que se deba seleccionar un nicho específico y explotarlo, ni que solo se deban trabajar cosas locales, ni de que estas definiciones sean ni potestad ni responsabilidad de las universidades que imparten las carreras de pregrado. Creo que una profesión es algo muchísimo más grande que las escuelas de pregrado de un país que la imparten. La bioantropología no es de las escuelas, es nuestra.”

Por otro lado, para el grupo de docentes se realizaron las siguientes preguntas:

Aproximadamente, ¿cuál crees que es la empleabilidad de les estudiantes de la carrera?

En relación a la empleabilidad de la carrera de Antropología Física, tanto en la Universidad de Concepción como en la Universidad de Chile, si consideramos igual o mayor a 75% como una buena empleabilidad, entre 25% y 50% como una empleabilidad media, y menor a 25% como una empleabilidad mala, según la mayoría de les docentes (66,7%) la empleabilidad de les estudiantes es media, en segundo lugar les docentes creen que la empleabilidad es buena (22,2%) y una parte minoritaria piensa que la empleabilidad es mala (11,1%).

De los casos que conoces, ¿en qué lugares se están desempeñando les egresades?

Acorde al conocimiento de les docentes, estos indican que de las personas que han egresado de la carrera, la mayoría se encuentra trabajando en impacto ambiental, en proyectos de investigación o en el sector privado, mientras que una parte menor estaría desempeñándose en el sector público o en la docencia.

De los casos que conoces, ¿les egresades se están desempeñando en empleos directamente relacionados con la antropología biológica?

Considerando la pregunta anterior, en que la mayoría de les docentes indica que les egresades se están desempeñando laboralmente en impacto ambiental, en proyectos de investigación o en el sector privado, en esta pregunta las opiniones son diversas, pero prima levemente la opción de que la mayoría de les egresades están trabajando en empleos relacionados directamente con la antropología biológica.

Se debe destacar que la realidad laboral de nuestra disciplina genera visiones dispares entre les docentes encuestados. En el caso de la Universidad de Concepción, un profesor considera que les egresades de Antropología Física pueden ejercer en otros campos laborales además del propio. Esta situación es cuestionada por otro docente, señalando que en ese caso la empleabilidad de la carrera sería “engañosa” al estar desempeñándose como “arqueólogo” o en otras disciplinas. En esta línea, un docente de la misma institución señala que no existe campo laboral en nuestra disciplina, sino que más bien se está formando “mano de obra para la arqueología” y en consecuencia, la antropología física no debiera ser una carrera de pregrado, sino que un postgrado, puesto que en el país no hay cabida para la formación de profesionales de la disciplina.

Por otra parte, en la Universidad de Chile, dos docentes coinciden en que el principal problema de la antropología física en el país es la poca proyección laboral y empleabilidad. De acuerdo con uno de les docentes,

esta institución ha reforzado las áreas que poseen una mayor posibilidad de inserción laboral, pero ha sido difícil de concretar. De tal forma, la escasa oferta laboral ha significado que les egresades de la carrera deban generar sus propios espacios de ejercicio profesional. De manera similar, otro docente agrega que hace falta un posicionamiento político de la disciplina en el campo laboral.

Introducción

En Antropología Forense, la estimación del sexo biológico resulta fundamental; permite descartar un sexo de la posible identidad de los restos y frecuentemente se requiere conocer previamente este parámetro para estimar otros componentes del perfil biológico de un individuo.

Tradicionalmente, la estimación del sexo biológico se ha basado en la evaluación de la pelvis y el cráneo. Sin embargo, es común la mala preservación de estos elementos que impide su evaluación para la estimación de sexo, como en el caso chileno, en que procesos tafonómicos, acción antrópica y traumas perimortem frecuentemente afectan pelvis y cráneo (Garrido-Varas, Thompson y Campbell, 2014; Garrido-Varas e Intriago, 2012). Por otra parte, si bien la pelvis representa el mejor estimador de sexo puesto que es el elemento más sexualmente dimorfico del esqueleto humano, los huesos largos han demostrado poder estimar con mayor precisión el sexo biológico que el cráneo (Spradley y Jantz, 2011, Hussein y Abulnoor, 2019). Entre estos elementos destaca el fémur, particularmente su región proximal, dado su alto dimorfismo sexual y buena preservación.

Es en consideración de esto que junto con Rodrigo Retamal publicamos el año 2020 un artículo en Forensic Science International con una propuesta metodológica para la estimación de sexo biológico en una muestra chilena moderna en base al fémur proximal. El artículo, si bien es de libre acceso,

Estimación de sexo biológico en base al fémur proximal en una muestra de población chilena moderna. Reseña de artículo.

está escrito en inglés, y su redacción tiene un carácter más bien técnico. El propósito de esta reseña es entonces ofrecer una síntesis de la metodología propuesta, orientada a su utilización práctica en restos esqueletizados.

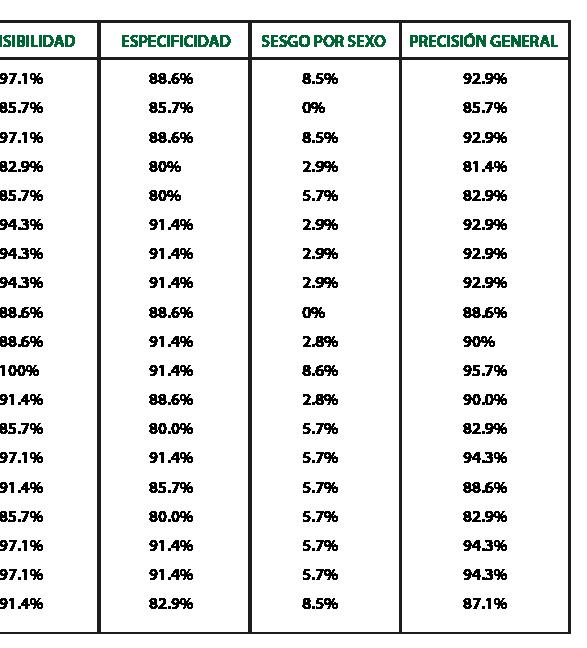

19 modelos para la estimación de sexo fueron elaborados mediante regresión logística en base a 8 medidas osteométricas ubicadas en el extremo proximal del fémur. La definición de cada medida se encuentra en la Tabla 1 y se ilustran en las Figuras 1,2 y 3. Las referencias originales de cada medida pueden encontrarse en el artículo reseñado. Las medidas deben ser tomadas con pie de metro y registradas en milímetros; se recomienda que el pie de metro sea digital para mayor precisión. Ninguna medida reportó error inter o intraobservador estadísticamente significativos. Sin embargo, sí se constató asimetría bilateral para la medida LTFC, por lo que las ecuaciones que incorporan esta medida deben ser consideradas válidas sólo para el lado izquierdo, en base al cual se calcularon los modelos.

La Tabla 2 resume los modelos propuestos a partir de las medidas osteométricas analizadas. Los modelos (en cursivas) fueron nombrados en base a las medidas incluidas. La sensibilidad corresponde a la proporción de individuos masculinos estimados correctamente y la especificidad a la proporción de individuos femeninos estimados correctamente. El sesgo por sexo es la diferencia porcentual entre ambos parámetros. La precisión general corresponde a la proporción de individuos de ambos sexos correctamente clasificados sobre el total de los casos.

En la ecuación de cada modelo se deben incorporar los valores en milímetros de las medidas osteométricas incluidas; si el resultado de la ecuación es un valor menor a 0, el sexo biológico se estima como femenino; si el resultado es mayor a 0, el sexo biológico se estima como masculino.

Ocupando como ejemplo de aplicación el modelo FNW + GTFC, si para un individuo obtuvimos un valor de 31.25 mm para FNW y de 102.61 mm para GTFC, reemplazando en la fórmula tenemos:

-64.519 + 0.606 * 31.25 + 0.518 * 102.61 = 7.57

Siendo el valor del resultado positivo, el sexo biológico del individuo es estimado como masculino. Esta estimación, de acuerdo a los resultados obtenidos, será certera el 95.7% de los casos.

Se incluyen tanto modelos univariados (basados en una sola medida) como multivariados (basados en una combinación de medidas). Los modelos multivariados tienden a ser mejores predictores del sexo biológico porque recogen más variación del dimorfismo sexual, mientras que los modelos univariados suelen ser menos precisos y más sesgados hacia un sexo, porque dependen de diferencias absolutas de una sola medida. Sin embargo, los modelos multivariados, al requerir de más medidas, exigen una mejor conservación de los restos, limitando su aplicación en contextos fragmentarios; en contraste, los modelos univariados pueden ser aplicados en casos en los que la mala preservación de los restos impide la obtención de más de una medida. Considerando los costos y beneficios de cada aproximación, es importante poder contar con ambos tipos de modelos para la estimación de sexo.

Los modelos univariados reportaron precisiones generales que van desde el 81.4% (GTLT) hasta el 92.9% (FNAL y GTFC), mientras que en los modelos multivariados se alcanzaron desde un 82.9% (AB+BC y AC+GTLT) hasta un 95.7% (FNW+GTFC). El sesgo por sexo en todos los modelos propuestos fue menor al 10%.

Dado que el dimorfismo sexual es tradicionalmente considerado poblaciónespecífico, la metodología aquí expuesta fue diseñada específicamente para su utilización en población chilena moderna, incluyendo víctimas de la dictadura Cívico-Militar (1973-1990). Por esta razón, su implementación en otras poblaciones debe ser validada.

Esta reseña ha tenido por objetivo únicamente sintetizar la metodología propuesta para su utilización práctica. Una descripción teórica y técnica detallada puede encontrarse en el artículo original. Se invita a todes quienes trabajen con restos esqueletizados en Chile a la divulgación, utilización y crítica de la metodología aquí descrita.

Referencias bibliográficas

D. Carvallo y R. Retamal, Sex estimation using the proximal end of the femur on a modern Chilean sample, Forensic Science International: Reports 2 (2020) 1-7, http://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100077

C. Garrido-Varas, T. Thompson, A. Campbell, Parámetros métricos para la determinación de sexo en restos esqueletales chilenos modernos, Chungará 46 (2014) 285–294, http://dx.doi.org/10.4067/S0717-73562014000200009

C. Garrido-Varas, M. Intriago, Managing commingled remains from mass graves: considerations, implications and recommendations from a human rights case in Chile, Forensic Science International 219 (2012) e19–24, https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2011.11.035h

M.K. Spradley, R.L. Jantz, Sex estimation in forensic anthropology: skull versus postcranial elements, Journal of Forensic Sciences 56 (2011) 289–296, https://doi.org/10.1111/ j.1556-4029.2010.01635.x

MennattAllah Hassan Attia Hussein, Bassam Ahmed El-Sayed Abulnoor, Sex estimation of femur using simulated metapopulation database: A preliminary investigation, Forensic Science International: Reports 1 (2019) 1-10, http://doi.org/10.1016/j.fsir.2019.100009

Los días 2 y 3 de diciembre de 2022 se realizó en San Felipe la VII Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Antropología Biológica (SOCHIAB). El principal objetivo fue tener un espacio de difusión y reflexión en torno a la disciplina, además de poder conocer las distintas áreas teóricas y metodológicas desarrolladas en nuestro país. En esta oportunidad la reunión se realizó en modalidad híbrida, es decir, tanto presencial como online y el lugar que la acogió fue la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso en colaboración con el Museo Arqueológico de Los Andes.

La primera jornada del viernes 2 de diciembre inició con la bienvenida del Presidente de la SOCHIAB y posteriormente se presentaron 3 bloques de comunicaciones libres. En el primer bloque sobre Evolución se habló de los actuales mecanismos de evolución humana, la importancia evolutiva de los grupos sanguíneos para el género Homo y la evolución de la masticación en el linaje humano. En el segundo bloque sobre Nutrición y Dieta se abordó la ganancia de peso durante el embarazo en adolescentes y los efectos del consumo de edulcorantes en ratones. En el tercer bloque sobre Salud se trató la salud mental inmigrante en Concepción, el concepto de Sindemia asociado al Covid-19 en Chile y la experiencia de la muerte por Covid-19 en un hospital público de la Región Metropolitana.

Después se realizaron 2 simposios, el primero sobre Perspectivas evolutivas y bioculturales sobre la diversidad humana, donde se habló de la variabilidad en el crecimiento humano, los cambios en las estructuras de familia y parentesco, la competencia y la cooperación en el ciclo de vida humano, la disfunción entérica ambiental en niños y niñas del amazonas ecuatoriano, y la escasez de agua y estrés en Ciudad de México. En el segundo simposio sobre Experiencias en imagenología aplicada al análisis de colecciones humanas prehistóricas de Chile, se expuso sobre la tomografía computada en la identificación de tratamientos mortuorios en infantes chinchorro, el estudio radiológico de restos humanos de la colección Tarapacá 40, las densitometrías óseas en esqueletos prehispánicos de Chile central, y un

caso de análisis imagenológico a una flauta elaborada en un fémur humano. Finalmente, se concluyó la primera jornada de reunión con la charla magistral de René Bobe quién se refirió a los distintos fósiles de primates que se han encontrado en Chile, así como el potencial que tiene la primatología en nuestro país.

La segunda jornada del sábado 3 de diciembre se desarrolló con la presentación de 2 bloques de comunicaciones libres. En el primer bloque sobre Antropología Forense se habló de las víctimas de violencia sexual en Chile, el uso de la geomática y sistemas GPR en la busqueda de sitios de inhumación ilegal, traumas perimortem en la Colección Subactual del Cementerio General, y el caso “Cuesta Barriga” en el marco de la Operación Cóndor durante la dictadura militar. En el segundo bloque sobre Poblaciones Contemporáneas se abordaron los cambios en la frecuencia de los apellidos mapuche, el biotipo étnico-facial en jóvenes wayuu, la segregación residencial por nivel educacional en Chile, las condiciones de vida de los trabajadores marinos en el Golfo de Arauco, y un estudio bioantropológico sobre la intersexualidad. Además, se realizaron 4 presentaciones en formato póster, los cuales trataron sobre un método para estimar sexo en población chilena subactual mediante el uso de microtomografía en caninos permanentes, la contribución de las mujeres indígenas al poblamiento de San Carlos en Ñuble, la migración en el norte de Chile analizando el

cromosoma Y, y el análisis de un caso de estudio de trauma perimortem. Posteriormente, se continuó con el bloque de comunicaciones libres sobre Bioarqueología, donde se trató el patrimonio bioantropológico en Chile, una nueva propuesta para estudiar cambios entésicos, los niveles de manganeso en la cultura chinchorro, un caso de cremación en un sitio de Última Esperanza, los cambios en la dieta en el cementerio Tarapacá 40, la variabilidad en huesos del pie en colecciones de Italia y España, la salud oral en el sitio Cáñamo 3, un estudio de paleoparasitología en grupos prehispánicos de Tarapacá, un caso de paleopatología en la sociedad Copiapó, la muerte infantil en la antigüedad, y una crítica a un libro sobre biología esqueletal de la cultura Rapanui. Finalmente, se concluyó la última jornada de reunión con una mesa de discusión sobre las temáticas contingentes y controvertidas de Repatriación, Reentierro y Restitución, de esta forma dando término a la VII versión de la Reunión Anual de la SOCHIAB.

Al concluir esta reseña, se debe destacar la diversidad de temáticas tratadas en las diferentes presentaciones, ya sean en formato de comunicaciones libres, simposios o pósters. Es relevante que tanto estudiantes, tesistas, egresados, académicos y profesionales puedan exponer sus trabajos, proyectos, hallazgos y distintos puntos de vista, para que estos sean conocidos, evaluados y retroalimentados. De igual forma es importante la difusión de este tipo de eventos por lo que como Revista Bioantropológicamente Hablando quisimos hacer un breve resumen de lo que fue la última reunión de la SOCHIAB y esperamos que a futuro puedan generarse más instancias donde se difunda el conocimiento y quehacer de la Antropología Biológica en nuestro país.

OSTeam es una empresa chilena creada el año 2015, dedicada a prestar asesoría científico-técnica para iniciativas de investigación y de estudios enfocados en la excavación y análisis de restos humanos arqueológicos en el ámbito académico y privado. Nuestras áreas de experticia incluyen la arqueología mortuoria, trabajos de terreno, de laboratorio, de informes, y de puesta en valor patrimonial bioantropológico. La oferta de OSTeam comprende asesorías, productos y servicios. Tenemos precios especiales para estudiantes, para antropólogas/os físicas/os que se están iniciando en este tipo de labores y para proyectos de investigación. Para consultar respecto a en qué podemos colaborar con tu trabajo escribe a osteam.spa@gmail.com

Llamado a colaboradores:

¡Te estamos buscando!

Si tienes: Ensayos

Trabajos originales Columnas de opinión Anuncios

O cualquier otro trabajo relacionado con la antropología biológica, Bioantropológicamente Hablando está recibiendo trabajos para futuros números. Si tienes algo que decir, ¡te estamos esperando!